Programme spatial français

Le programme spatial français regroupe l'ensemble des activités spatiales civiles ou militaires françaises. Celles-ci s'exercent majoritairement depuis les années 1970 dans un cadre multinational, en particulier au sein de l'Agence spatiale européenne (ASE ou ESA en anglais) qui coordonne le programme spatial européen. Le Centre national d'études spatiales (CNES) est chargé de mettre en œuvre la politique spatiale et dispose à cet effet d'un budget de 1 698 millions d'euros en 2004 dont 685 millions sont reversés à l'Agence européenne au titre des programmes menés sous sa tutelle[1]. En 2011, le budget du CNES est de 2,015 milliards d'euros dont 755 millions reversés à l'ESA. En 2012, le budget du CNES diminue à 1,911 milliard d'euros pendant que la contribution à l'ESA augmente à 770 millions[2].

Le programme spatial français bénéficie d'investissements importants à compter des années 1960 par la volonté d'atteindre une autonomie nationale ce qui lui permet de jouer un rôle moteur lorsqu'une véritable politique spatiale européenne peut être mise en place. Le budget spatial français, bien que stagnant depuis le début des années 2000 en euros constants[3], est toujours en absolu le plus important des pays membres de l'Agence spatiale européenne.

Les principaux programmes en cours dans le cadre européen concernent les évolutions du lanceur européen Ariane 5, la préparation du Centre spatial guyanais à l'arrivée des lanceurs Vega et Soyouz fin 2009, la participation à la Station spatiale internationale (cargo ATV, etc.) et au programme Artemis, les télescopes spatiaux (en 2009, Herschel et Planck), plusieurs satellites d'observation de la Terre et la mise en place du système de navigation Galileo. Faute d'avoir pu convaincre ses partenaires de créer une défense européenne, plusieurs satellites à usage militaire (observation, alerte, télécommunications, etc.) sont développés dans un cadre purement national ou en coopération avec un ou deux autres pays. D'autres programmes sont menés en collaboration notamment avec les États-Unis, l'Inde et la Chine.

Historique

Le programme spatial français prend véritablement naissance en 1961 lorsque le général de Gaulle décide de lancer la construction du lanceur Diamant tout en créant le Centre national d'études spatiales (CNES) chargé de coordonner les activités spatiales françaises. Mais le programme spatial français hérite à l'époque d'un ensemble de réalisations démarrées dès la fin de la Seconde Guerre mondiale.

L'héritage allemand (1945-1946)

À la fin des années 1930, l'Allemagne tente de contourner les limites imposées par le traité de Versailles à son armement et investit massivement dans la recherche sur les fusées en espérant développer des armes susceptibles de lui fournir une supériorité militaire. Ce faisant, elle effectue des percées majeures dans le domaine de la propulsion des fusées, du guidage inertiel et de l'aérodynamique. Le missile balistique sol-sol V2 mis au point en 1944 est un échec militaire car cette arme très coûteuse ne permet de lancer que quelques milliers de tonnes d'explosifs sur des objectifs non ciblés : un tonnage inférieur à ce que larguait chaque semaine les bombardiers placés sous commandement britannique[4]. Mais la fusée V2 dispose déjà de tous les composants des futurs lanceurs spatiaux avec un moteur-fusée de 25 tonnes de poussée consommant des carburants liquides entraînés par une turbopompe, son gyroscope et son système de pilotage automatique sophistiqué. Avant même la fin de la guerre, les spécialistes des États-Unis, de l'URSS et du Royaume-Uni, conscients du potentiel de cette arme associée avec la bombe atomique, ratissent l'Allemagne occupée et mettent la main sur les fusées et pièces détachées existantes, les plans et les spécialistes allemands. Les Américains réussissent à convaincre les principaux ingénieurs de travailler pour eux et embarquent la majorité des fusées achevées et en état de marche : ces hommes forment le noyau de spécialistes à l'origine du programme spatial des États-Unis et le premier missile balistique américain Redstone va s'inspirer fortement de la fusée V2. Les Russes débauchent un gros contingent de techniciens de rang inférieur et font reconstruire une trentaine de V2 dans l'usine allemande qui les fabrique[5] : ils s'en inspirent fortement pour mettre au point leurs missiles balistiques à l'origine de leurs lanceurs spatiaux.

Les représentants des armées françaises n'arrivent à récupérer ni fusée V2 complète ni documentation véritablement exploitable. Mais la direction des études et fabrications d'armement (DEFA), service de l'Armée de terre, réussit à embaucher en 1946 plus d'une centaine de spécialistes allemands dont certains viennent d'être libérés par les Britanniques, qui renoncent à poursuivre leurs investigations sur le V2[6]. Ces techniciens, dits Techniciens Anciens de Peenemünde (TAP) sont rassemblés à Vernon avec leur famille. Ils sont affectés à un nouvel organisme de recherche créé pour la circonstance le , le Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques (LRBA) avec un encadrement français initialement très léger[7]. Le LRBA qui comprend également le Laboratoire de Saint-Louis et l'ancien Établissement d'expériences techniques de Versailles-Satory a pour mission l'étude et la mise au point des futurs missiles de l'Armée de Terre. Parmi les spécialistes recrutés figurent Karl-Heinz Bringer, futur créateur du moteur Viking des lanceurs Ariane, Helmut Habermann, d'origine autrichienne, qui développe plus tard le palier magnétique et Otto Müller, spécialiste du guidage.

L'industrie astronautique française va bénéficier aussi de tels spécialistes, dont le Centre spatial de Cannes - Mandelieu qui accueille Karl Thorn dans les années 1950[8].

Super V2 et missile PARCA (1946-1958)

La première mission du LRBA consiste à mettre au point une version améliorée de la fusée V2. La super-V2, le projet «4212», a une architecture simplifiée par rapport à la V2, comprend des réservoirs structuraux, un moteur-fusée d'une poussée portée à 40 tonnes et utilise des aciers spéciaux qui lui confère une meilleure rigidité. Il est prévu que le nouvel engin ait une portée double de la V2 soit 700 km[9]. Mais en 1949, la DEFA décide la mise en sommeil du projet[N 1] : l'Armée de terre demande au LRBA de développer en priorité un missile anti-aérien à longue portée baptisé PARCA qui est destiné à combattre la menace des bombardiers soviétiques[10]. Après une longue phase de développement et la réalisation de nombreux prototypes qui n'arrivent pas à satisfaire les spécifications attendues, le projet est arrêté en 1958 et l'armée décide de s'équiper du missile américain Hawk qui est produit en France sous licence[11] - [N 2]. Les travaux réalisés autour de ce missile permettent toutefois au LRBA d'accroître sa maîtrise dans plusieurs domaines, tels que les autodirecteurs, les servomoteurs et les radars de poursuite.

La fusée Éole de Jean-Jacques Barré (1946-1952)

Entre 1927 et 1933, Jean-Jacques Barré, un officier d'artillerie, réalise des recherches sur les fusées à titre privé avec le pionnier français de l'astronautique Robert Esnault-Pelterie. Il poursuit celles-ci, à compter de 1935, sous contrat du ministère de la Guerre. Au début de la Seconde Guerre mondiale, ses travaux portent sur un obus-fusée, engin anti-aérien propulsé non guidé de 16 kg. Après la défaite française du 22 juin 1940, il poursuit ses recherches en zone libre sur l'EA 1941 (EA - Engin autopropulsé) : cette fusée de 100 kg longue de 3,13 m pour 26 cm de diamètre doit pouvoir envoyer une charge de 25 kg à 100 km. Elle utilise un moteur-fusée consommant de l'oxygène liquide et de l'éther de pétrole mis sous pression par de l'azote et fournissant une poussée d'une tonne. Interrompus par l'évolution du conflit, les essais de la fusée sont repris en 1945 et 1946 avec un succès mitigé (3 succès partiels sur 7 essais).

En 1946, Jean-Jacques Barré intègre le LRBA tout juste créé et entame le développement d'un prototype de missile balistique pouvant envoyer une charge de 300 kg à 1 000 km de distance. La fusée baptisée EOLE (Engin fonctionnant à l'Oxygène Liquide et à l'Éther de pétrole) reprend les caractéristiques de l'EA 1941 mais mesure 11 mètres de long pour 80 cm de diamètre et une masse de 3,4 tonnes. Après l'explosion d'un exemplaire durant un essai au banc, l'éther de pétrole est remplacé par l'alcool éthylique. Des essais au banc ont lieu entre 1950 et 1952. Barré constate alors que la fusée, qui doit être lancée depuis une rampe de 21 mètres, ne peut pas atteindre une vitesse suffisante pour être stable au décollage. En attendant la mise au point d'une solution (propulseurs d'appoint au décollage…), deux tirs sont réalisés à Hammaguir en avec une fusée allégée (le plein d'ergols n'est pas fait) mais les deux tentatives se soldent par des échecs à la suite de la destruction des empennages au moment du franchissement du mur du son. Le projet est arrêté en mettant fin pour un certain temps à l'utilisation des ergols cryogéniques.

La fusée-sonde Véronique (1949-1969)

Parallèlement, un développement plus modeste est entamé par les ingénieurs allemands du LRBA en 1949 : la fusée-sonde Véronique mono-étage d'un poids d'une tonne et demi au décollage dans sa version standard est propulsée par un moteur-fusée à ergols liquides d'une poussée de 4 tonnes et doit pouvoir emporter une capsule scientifique de 60 kg dans la haute atmosphère (altitude 100 km) au cours d'un vol balistique. Bien que dépourvue de système de guidage et de pilotage et dotée d'un système de mise sous pression des ergols simplifié (pas de turbopompe), la mise au point de la fusée se heurte à des problèmes d'instabilité de la combustion qui ne sont résolus qu'en 1954. Les tirs se font à partir du centre interarmées d'essais des engins spéciaux d'Hammaguir dans le sud de l'Algérie[12].

Pour les recherches sur la haute atmosphère menées dans le cadre de l'Année géophysique internationale (1957-1958), une version plus puissante, la Véronique AGI, est commandée : celle-ci permet de hisser une charge utile jusqu'à 200 km d'altitude. Pour des raisons budgétaires, le premier tir n'a lieu que le [13]. C'est un échec, mais 3 jours plus tard un deuxième exemplaire atteint l'altitude de 137 km et permet de réaliser une première expérience scientifique de mesure des vents dans la haute atmosphère[14]. Quarante-huit fusées de cette version sont lancées ainsi entre 1959 et 1969 avec un taux de réussite de 81,5 %. À côté d'expériences sur la haute atmosphère, les Véronique AGI sont utilisés à plusieurs reprises pour étudier les effets de l'accélération et des vibrations sur des êtres vivants (rat, chat, singe). Une fusée Véronique AGI atteint, le , l'altitude de 365 km qui est, selon certains, l'altitude la plus élevée atteinte par ce type de fusée[15].

Le LRBA lance l'étude d'une fusée-sonde plus puissante à compter du milieu des années 1950 : la fusée Vesta a une longueur de 10 mètres pour 1 mètre de diamètre et une masse de 5 tonnes et est propulsée par un moteur de 16 tonnes de poussée brûlant un mélange d'acide nitrique et de l'essence de térébenthine. Les solutions techniques de la fusée Véronique sont intégralement reprises. La nouvelle fusée doit pouvoir emporter une charge utile de 500 kg à 400 km d'altitude. Commandée tardivement en 1962 par le CNES, seuls 5 exemplaires sont lancés entre 1965 et 1969, car les programmes de développement des lanceurs (Diamant, Europa) sont devenus entre-temps prioritaires[16].

À la fin des années 1950, le LRBA perd la majorité de ses spécialistes allemands retournés dans leur pays natal en plein décollage économique.

La naissance de la force de dissuasion nucléaire française (1958)

Le président Charles de Gaulle arrive au pouvoir en . Convaincu de l'importance stratégique de l'arme nucléaire, il décide, après l'échec de négociations avec les États-Unis, que la France développera de manière autonome un missile balistique porteur de l'arme atomique. En 1959, considérant que les ministères concernés ne font pas avancer le dossier[17], il fait créer la SEREB (Société d'étude et de réalisation d'engins balistiques), une société de droit privé financée par le ministère de la Défense et supervisée par le premier ministre Michel Debré, qui doit mener à bien en tant que maître d'œuvre la réalisation de cette nouvelle arme. Le LRBA, qui à cette date est le seul organisme en France à maîtriser la propulsion des fusées[N 3] se trouve réduit de fait au rôle de sous-traitant éventuel.

En 1959, le choix du mode de propulsion du futur missile n'est pas tranché. Les Américains, dont les missiles stratégiques sont opérationnels ou sur le point de l'être, utilisent à la fois des moteurs-fusées fonctionnant avec des ergols liquides (missile Redstone et Jupiter) et des propulseurs à poudre sur le missile Polaris de conception plus récente et embarqué sur sous-marin (opérationnel en ). Les fusées à propulsion à poudre peuvent être stockées pour de longues durées et mises en œuvre rapidement, ce qui constitue un avantage important pour un usage militaire. En , au cours d'une réunion sur le développement du futur missile, le responsable du LRBA plaide pour la filière des ergols liquides bien maîtrisée par son laboratoire grâce aux développements réalisés sur les fusées-sondes ; le LRBA travaille, à l'époque, sur un moteur de 20 tonnes de poussée et sur un système de guidage et de pilotage suffisamment compact pour pouvoir être emporté dans une fusée[18]. Conscient du manque d'expérience des techniciens français dans le domaine de la propulsion à poudre, la SEREB, ne tranche pas mais des moyens importants sont mis en place pour concevoir et tester ce nouveau type de propulseur à la poudrerie de Saint-Médard-en-Jalles près de Bordeaux[19].

Le lancement du programme spatial français (1961)

Conséquence de la course à l'espace lancée par les soviétiques et les américains, le général de Gaulle décide le de créer le Comité de recherches spatiales (CRS) chargé d'étudier le rôle que la France peut jouer dans ce nouveau domaine. Le comité regroupe des scientifiques, des ingénieurs ainsi que des représentants des ministères et est présidé par Pierre Auger, physicien français de renommée mondiale[19]. Ses premières décisions portent sur des expériences embarquées en 1959 sur 3 fusées Véronique AGI dans le cadre de l'Année géophysique internationale. La synergie potentielle entre les développements militaires en cours et le développement d'un lanceur de satellites est connue des militaires. Mais à l'époque, le gouvernement français n'envisage pas de s'engager dans cette voie. En , les ingénieurs de la SEREB réalisent « sous le manteau » une pré-étude de ce qui allait devenir le lanceur Diamant[20]. Le professeur Auger, qui n'est pas au courant de ces travaux clandestins, manifeste de son côté, en , son intérêt pour la fusée Émeraude développée dans le cadre du programme militaire. Parallèlement, en , à l'initiative de la France et du Royaume-Uni, la réalisation d'un lanceur européen est mise à l'étude[21].

Le , le général de Gaulle, qui prend finalement connaissance de l'étude de la SEREB, décide de profiter de l'opportunité de construire un lanceur de satellites à faible coût : il donne son feu vert à la construction du lanceur Diamant. Il annonce par ailleurs la création d'une agence spatiale, le Centre national d'études spatiales (CNES), qui reprend les attributions du CRS, sa création est effective le . La fusée Diamant doit s'appuyer sur les développements effectués pour le missile stratégique : elle est constituée d'un premier étage doté d'un moteur à ergols liquides de 28 tonnes de poussée développé par le LBRA et de deux étages à propergols solides. Le troisième étage non piloté développé spécifiquement pour le lanceur civil doit permettre la satellisation d'un satellite de 50 à 80 kg. Quatre tirs sont planifiés à compter de 1965.

Le programme des Pierres précieuses (1961-1965)

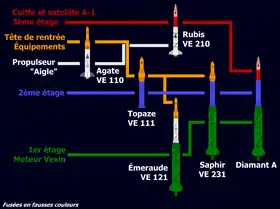

Pour permettre la mise au point du missile et du lanceur Diamant, le SEREB, lance en 1961 le programme des « Études balistiques de base » (EBB), dits des « Pierres précieuses ». Le missile balistique sol-sol S2 doit pouvoir emmener une tête dotée d'une charge nucléaire d'une puissance de 1,5 mégatonne à 3 500 km[N 4]. Le développement industriel est confié principalement aux sociétés Nord-Aviation et Sud-Aviation.

Entre 1961 et 1965 toutes les connaissances nécessaires pour la réalisation d'un missile à longue portée ainsi que d'un lanceur de satellite) sont méthodiquement acquises. Plusieurs fusées sont conçues chacune étant chargée de mettre au point séparément un ou plusieurs équipements[22]. :

- Les fusées Aigle et Agate (8 tirs tous réussis) permettent de mettre au point les systèmes de télémesure et les installations au sol.

- Les fusées Topaze (14 tirs dont 1 échec) qualifient le deuxième étage, les systèmes de guidage et de pilotage ainsi que le profil de la tête de rentrée du missile.

- Les fusées Émeraude (5 tirs dont 3 échecs) valident le fonctionnement du 1er étage en particulier la tuyère orientable et des dispositifs de guidage.

- Les fusées Saphir (3 tirs dont 1/2 échec + 6 tirs consacrés au missile) permettent de tester l'intégration 1er et 2e étage, et le guidage du missile pour les premiers étages.

- Les fusées Rubis (6 tirs de qualification dont 2 échecs) qualifient le 3e étage de la fusée Diamant, la séparation de la coiffe et du 3e étage ainsi que le système de stabilisation et les procédures de suivi de satellisation.

La création du CNES (1962)

Les débuts du CNES, qui a ouvert ses portes en , sont modestes. Considéré comme un simple comité de coordination par de nombreux responsables, il n'arrive pas à obtenir la responsabilité de la conception des satellites que doit emporter la fusée Diamant : celle-ci est confiée au SEREB. Grâce aux contacts pris avec l'agence spatiale américaine, la NASA, par son responsable technique et scientifique J Blamont, le CNES négocie la réalisation par ses soins d'un satellite scientifique français (satellites FR-1) que les américains acceptent de lancer. L'accord prévoit qu'une douzaine d'ingénieurs du CNES iront se former à la conception des satellites dans les services de la NASA. Par contre, les États-Unis refusent tout transfert de technologie dans le domaine des lanceurs civils et militaires. Par ailleurs le CNES entame la construction de 3 satellites de la série D-1 en faisant appel aux industriels français contrairement au FR-1 qui doit constituer un galop d'essai. L'activité du CNES est structurée avec la création des divisions Satellites (la plus importante), Équipements au sol et Fusées-sondes[23].

Le lanceur Diamant A (1965-1967)

Le premier tir de la fusée Diamant A1, le , depuis le site d'Hammaguir est un succès : il permet la mise sur orbite du premier satellite artificiel français, baptisé Astérix : endommagé par la séparation de la coiffe, celui-ci reste muet, mais les radars de suivi permettront de confirmer que la satellisation s'est bien effectuée. Quelques jours plus tard la satellisation du satellite FR-1 par une fusée américaine Scout vient couronner cette réussite qui fait de la France la troisième puissance spatiale. Le CNES réussit à imposer ses satellites D1 sur les trois tirs suivants qui ont lieu en 1966 et 1967.

Dans le cadre du programme Diamant les principaux acteurs industriels français de l'aéronautique acquièrent la connaissance qui leur permettra de faire jeu égal avec les américains dans le domaine des lanceurs classiques dans le cadre du programme Ariane : les établissements de la future Aérospatiale pour le corps des fusées, Snecma pour la propulsion, Matra pour la case à équipements, SFENA et SAGEM pour la centrale à inertie. Des organismes de recherche comme l'ONERA (aérodynamique, propulsion), le CNET et le CNRS participent en amont aux études de conception du lanceur et des satellites.

La naissance de l'Europe spatiale : ESRO, ELDO et la fusée Europa (1960-1964)

En 1960, la communauté scientifique européenne appelle de ses vœux la création d'un programme spatial scientifique européen animé par un organisme analogue au CERN. Les Britanniques qui viennent d'arrêter la mise au point du missile balistique Blue Streak utilisant des licences américaines, proposent alors de développer un lanceur spatial reposant sur ce missile et une deuxième fusée restée à l'état d'ébauche - le Black Knight - qui devait permettre de tester la rentrée dans l'atmosphère des têtes nucléaires du Blue Streak. Pour les britanniques l'objectif est surtout d'amortir le coût du Blue Streak (56 millions de £). En , le général de Gaulle, sollicité, donne finalement son accord contre l'avis de ses conseillers pour le développement d'une fusée européenne à trois étages, baptisée Europa, utilisant comme premier étage le Blue Streak.

Début 1962, six pays européens décident de créer l'ELDO, (European Launcher Development Organisation en français, CECLES, Centre européen pour la construction de lanceurs d'engins spatiaux) pour mettre au point le lanceur Europa. Les développements sont partagés entre les pays membres : le deuxième étage est de conception française, le troisième étage est réalisé par l'Allemagne tandis que l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas se partagent la réalisation des stations de guidage et de télémesure ainsi que le développement d'un satellite. Il est prévu que le lanceur puisse placer sur une orbite basse un satellite de 1 000 kg.

Parallèlement la communauté scientifique de 9 pays européens (les précédents moins l'Allemagne plus la Suède, la Suisse, le Danemark et l'Espagne) décident de créer l'ESRO (European Space Research Organisation en français CERS Conseil européen de recherches spatiales) pour la réalisation de satellite artificiels scientifiques. Les deux organisations sont mises effectivement en place en 1964.

La création du centre de lancement de Kourou (1964)

À la suite de l'indépendance de l'Algérie, les accords d'Évian en 1962, prévoient l'abandon par la France de la base de lancement d'Hammaguir à compter de . Le CNES, qui est chargé de trouver une base de substitution, étudie quatorze sites dans les départements d'outre-mer ainsi que dans des pays étrangers comme le Brésil ou l'Australie.

Tous les sites étudiés ont comme point en commun d'être près de l'équateur car cette position offre des conditions idéales pour les lancements d'engins spatiaux[24]. L'effet de fronde qui est généré par la rotation terrestre près de l'équateur permet d'obtenir 15 % de gain de performance supplémentaire par rapport à la base de lancement de Cap Kennedy situé plus au nord.

Le rapport du CNES préconise la Guyane, qui offre plusieurs avantages comme la faible densité de population et la large ouverture sur l'océan Atlantique qui permet ainsi de réduire les risques en cas de problème avec le lanceur. La façade maritime permet également de faire des lancements de satellites sur l'orbite polaire dans des conditions optimales. En outre, la zone n'est pas sujette aux tremblements de terre et aux cyclones. De plus, la Guyane fait partie intégrante du territoire français, ce qui présente également l'avantage de la stabilité politique[24]. Le premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, suit ces recommandations et le fait passer un arrêté ministériel qui crée le Centre spatial guyanais à Kourou[24].

Les lanceurs du CNES : Diamant B et BP-4

Le CNES s'est vu en 1961 confié la responsabilité du développement du deuxième étage Coralie de la fusée Europa. Mais en 1966 le CNES que préside à l'époque le général Aubinière et qui ne s'était jusqu'alors occupé que de satellites, souhaite disposer de son propre lanceur pour prendre la suite du lanceur Diamant A développé avec les militaires. En juin 1967 après des négociations difficiles avec ces derniers, le CNES obtient le feu vert gouvernemental pour la réalisation d'un lanceur dont le développement industriel est confié au LRBA (pour la propulsion liquide), à Nord et Sud Aviation pour les trois étages du lanceur et à Matra pour la case à équipements. Pour des raisons financières la nouvelle fusée n'est qu'une évolution de Diamant-A dotée d'un premier étage allongé utilisant des propergols plus efficaces (UDMH+ N2O4) et d'un troisième étage plus performant. La fusée Diamant-B doit permettre de placer un satellite de 115 kg sur une orbite de 500 km.

Le premier lancement réalisé en 1970 depuis la base de Kourou est un demi-échec à cause d'un effet pogo mal maîtrisé[25]. Suivent deux lancements qui permettent de placer les satellites PEOLE (1970) et Tournesol (1971). Mais les deux derniers lancements (1971 et 1973) se soldent par un échec. Le doute s'installe sur la pertinence d'un programme qui par ailleurs fait double emploi avec le lanceur européen qui rencontre à l'époque d'importantes difficultés[26]. Néanmoins le CNES est autorisé à développer une dernière version plus puissante, la Diamant BP-4, obtenue en remplaçant le deuxième étage par un étage de missile balistique. Celle-ci permet de placer jusqu'à 220 kg sur une orbite circulaire de 200 km. Les trois tirs réalisés en 1975, tous couronnés de succès, permettent de placer les satellites Starlette, Castor et Pollux et Aura. Ce sont les derniers tirs d'un lanceur civil purement national.

Premières applications spatiales

À compter de 1965,le CNES, commence à travailler sur les applications spatiales, c'est-à-dire l'utilisation des satellites artificiels à des fins commerciales ou de service public dans les domaines suivants : télécommunications, télédiffusion, observation de la Terre, météorologie, navigation. Au sein de l'agence le sujet est pris en charge par le directeur des programmes et du plan André Lebeau. Un comité des programmes est créé pour l'assister dans sa tache. Plusieurs études sont lancées : dans le domaine des télécommunications ce sont les projets Safran, Saros, Symphonie, Socrate et Memini, dans le domaine de la navigation aérienne le projet Dioscures, dans le domaine de la localisation les projets Géole et Dialogue et dans le domaine de la météorologie ce sont Eole et Météosat. Seuls les projets Eole, Météosat et Symphonie franchissent cette phase d'étude tandis que les réflexions se poursuivent dans le domaine de la télédétection[27].

Le projet Météosat a été proposé en 1968 par le professeur Pierre Morel fondateur du Laboratoire de météorologie dynamique au sein du CNRS. Il s'agit de développer un satellite météorologique placé sur une orbite géostationnaire qui doit faire partie d'un ensemble de cinq satellites du même type développés par la NASA et l'Union soviétique pour répondre aux besoins de deux programmes de l'Organisation météorologique mondiale : le programme opérationnel VMM (mise à disposition de l'ensemble des pays des informations météorologiques et géophysiques) et le programme de recherche sur l'atmosphère GARP (Global Atmospheric Research Program). Le programmé Météosat comprend trois volets : prise d'images par le satellite, collecte des données par des stations terriennes et diffusion de celles-ci auprès des utilisateurs. Le CNES crée une équipe projet chargée de définir les spécifications du système à mettre en place (segment spatial et segment terrestre) qui évalue ses difficultés et son coût. Il met en évidence que le budget alloué au programme spatial français ne permettra pas sa réalisation d'autant que celui-ci est revu à la baisse en 1971. Pour trouver les moyens financiers permettant de mener à bien le projet Météosat, les responsables du projet français décident en 1971 de faire appel à la coopération européenne en demandant à l'agence spatiale européenne (à l'époque l'ESRO) d'intégrer Météosat dans son portefeuille de programmes spatiaux. Il s'ensuit des négociations délicates entre la France et les partenaires européens de l'ESRO car le CNES souhaite conserver la maitrise du projet. Finalement il est décidé que la développement du satellite se fera à parts égales dans l'établissement de Toulouse du CNES et à l'ESTEC, établissement de l'ESRO. L'accord définitif est conclu le [27] - [28].

L'échec de la fusée Europa

Le premier tir d'un élément de la fusée Europa a lieu à Woomera (Australie) en : c'est un succès mais il ne porte que sur le premier étage déjà rodé Blue Streak tandis que les étages français et allemands n'en sont encore qu'au stade de l'étude. Or depuis la mise en place du programme Europa la donne a changé. Les observateurs européens les mieux informés savent que les capacités de la fusée ne sont pas adaptées au marché des satellites de télécommunications qui est en train de se dessiner mais qui suppose de disposer de lanceurs plus puissants. En , la France tente de convaincre ses partenaires au sein de l'ELDO de modifier les spécifications de la fusée en intégrant un deuxième étage cryogénique (technique que la France a commencé à explorer) permettant de placer un satellite en orbite géostationnaire. Mais la maitrise d'une telle technologie est un pari audacieux et elle nécessite de repousser les premiers lancements en 1970. Un compromis est trouvé : un quatrième étage est inclus dans les développements pour permettre l'atteinte de l'orbite géostationnaire. Le Royaume-Uni irrité, entre autres, par les dépassements budgétaires et la volonté française de substituer Kourou à Woomera comme base de lancement réduisent en leur participation de 38,79 % à 27 % après avoir menacé de se retirer[29].

Les premiers essais de l'étage français Coralie seul puis de la fusée Europa assemblée ne contribuent pas à faire renaitre la confiance : l'étage français lancé avec uniquement un troisième étage inerte (ensemble CORA) rencontre 2 échecs pour 3 vols (1966-1967); les deux lancements de la fusée Europa complète qui ont lieu en 1967 (mais troisième étage inerte) se soldent également par des échecs car l'étage Coralie refuse de s'allumer [30].

La fusée Ariane

Malgré l'échec de la fusée Europa II en et l'abandon du projet Europa III, la France avait proposé la création d'un lanceur dans le prolongement de l'expérience réussi de la fusée Diamant, le L3S. Les pays européens eurent du mal à se mettre d'accord : les britanniques préféraient financer leur satellite maritime MAROTS, les Allemands leur module Spacelab emporté par la navette spatiale. Les États-Unis tentèrent de détourner les pays européens de leur intention de développer leur propre lanceur mais les restrictions imposées en échange de l'utilisation de leurs lanceurs, en particulier pour le lancement des satellites Symphonie[N 5] apportèrent des arguments à la position du gouvernement français qui souhaitait que l'Europe devienne autonome pour le lancement de ses satellites. Le à Bruxelles, les pays européens parvinrent à un accord qui permettait de financer les projets préconisés par les principaux participants[31], le projet Ariane était lancé.

Le programme Ariane, d'un coût de 2,063 milliards de francs[32] fut principalement contrôlé et financé par la France, ce qui devait permettre d'éviter les errements dus aux problèmes de communication entre pays participants : elle assura 60 % du budget, s'engagea à payer tout dépassement de plus de 120 % du programme[33]. En contrepartie, le CNES français fut maître d'œuvre, l'Aérospatiale l'architecte industriel.

Les deux agences spatiales européennes, l'ELDO et l'ESRO, sont fusionnées le , pour donner naissance à l'Agence spatiale européenne (European Space Agency), qui rassemble onze pays (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Irlande, Italie, Suède, Suisse, puis Autriche, Norvège, Finlande), auxquels s'ajoute un membre associé non européen, le Canada[34]. Les pays membres s'engagent à verser une certaine somme pour financer le programme commun, et avaient la possibilité de financer d'autres projets spécifiques. Une société privée, Arianespace, est créé en 1980 pour gérer et commercialiser le nouveau lanceur Européen[35].

Le but du programme européen Ariane est à l'époque de se rendre indépendant[36] des technologies américaines et russes, et de pouvoir lancer un ou deux satellites gouvernementaux par an[37]; il n'était pas prévu de développer une activité commerciale. L'utilisation du pas de tir de Kourou, inauguré en 1968[38], fut un atout grâce à sa localisation près de l'équateur, position qui augmente les capacités de tir des fusées pour les satellites commerciaux placés en orbite géostationnaire. La première fusée Ariane était dotée de trois étages, mesurait 47 mètres de haut, pesait 210 tonnes, et grâce à sa poussée de 240 tonnes[38], pouvait placer en orbite géostationnaire des satellites de 1 700 kg. Son premier essai de tir eut lieu le , mais un problème de capteur de pression arrêta les moteurs; un deuxième essai, le 22, fut annulé à cause d'un problème de séquence d'amorçage. Finalement, le dernier essai de tir, le réussit parfaitement[39].

La carrière de ce lanceur, commencée le et terminée fin 1998, fut un succès, 110 des 118 tirs réussirent, le lanceur s'octroya 50 % des parts du marché des satellites commerciaux[38]. Elle fut donc réutilisée et modifiée, et ses versions 2, 3 puis 4 connurent la même réussite, installant l'Europe comme acteur majeur de l'économie spatiale.

Ariane 5

Un budget de 42 milliards de francs fut alloué à la création d'un lanceur totalement nouveau, Ariane 5, doté d'un nouveau moteur Vulcain, qui devait grâce à sa puissance accrue permettre de baisser les coûts et d'emporter la navette Hermès (un programme de navette française puis européenne abandonné en 1992)[40]. Ariane 5, haute de 52 mètres, pesant 718 tonnes pour 1 000 tonnes de poussée, connut un échec lors de son premier tir du , à cause d'un problème de trajectoire qui avait obligé les responsables à détruire la fusée et ses quatre satellites en vol[41]. Depuis, Ariane 5 a effectué de nombreux lancements, et a atteint une fiabilité de 95 %[41].

Ariane 6

Ariane 6 est un lanceur de moyenne à forte puissance (5 à 11,5 tonnes en orbite de transfert géostationnaire) que l'Agence spatiale européenne développe pour remplacer sa fusée lourde Ariane 5 à compter de 2022.

Les objectifs du programme spatial français

Le programme spatial français est regroupé autour de 5 thèmes[42] :

Les lanceurs et leurs infrastructures

Avec près de 33 % du budget du programme spatial français (2014), l'activité des lanceurs et la gestion du principal centre de lancement européen (Kourou) reflètent le rôle historique joué par la France dans le développement des fusées européennes. L'objectif de cette activité est de fournir des moyens autonomes (dans le cadre de l'Europe) permettant de placer les satellites en orbite. Cela recouvre (en 2009) :

- les évolutions du lanceur européen Ariane 5 dont la France est le principal constructeur ;

- la mise au point du nouveau petit lanceur européen Vega sous maitrise d'œuvre italienne auquel la France participe par la réalisation du 1er étage à poudre ;

- la mise à disposition dans le centre spatial guyanais (CSG) de nouvelles installations de lancement destinées aux fusées Vega et Soyouz.

L'activité spatiale militaire

La France a développé tardivement des applications spatiales militaires en essayant sans grand succès d'intéresser des partenaires européens. Avec près de 15 % du budget spatial national (2014), cette activité est le deuxième poste de dépense du programme spatial français après les lanceurs et devant les activités scientifiques. N'ayant pas les moyens de financer l'ensemble de la panoplie militaire déployée par la Russie, la Chine et surtout les États-Unis, la France ne dispose en 2017 de satellites opérationnels que dans deux domaines : les télécommunications militaires (tactiques et stratégiques) et l'observation optique.

Les télécommunications militaires spatiales françaises sont prises en charge dans un premier temps par des équipements de télécommunications spécialisés emportés par des satellites de télécommunications civils nationaux de la série Telecom (charges utiles Syracuse 1 et 2) lancés entre 1984 et 1996 (7 satellites en tout) et placés sur une orbite géostationnaire[43]. Le premier satellite de télécommunications entièrement destiné à l'activité militaire est lancé en 2005. Ce premier exemplaire de la série Syracuse 3 est suivi d'un deuxième satellite lancé en 2006 et de deux satellites développés en coopération avec l'Italie. Cette capacité est complétée par les satellites militaires franco-italiens Sicral 2 (38 % de la capacité réservée pour la France, lancé en 2015) et Athéna-Fidus (2014). A l'horizon 2020 deux satellites Syracuse 4 doivent assurer la relève de la génération précédente.

En utilisant les connaissances technologiques accumulées dans le cadre du programme spatial d'observation civil Spot la France a déployé des satellites de reconnaissance optique en orbite héliosynchrone. Les premiers sont les satellites Hélios dont le premier exemplaire Helios 1A est lancé en 1995 et qui dispose d'une résolution spatiale de 1 mètre. Trois autres satellites de la même famille sont lancés entre cette date et 2009. Deux satellites Pléiades à usage mixte civil et militaire sont lancés en 2011 et 2012. L'Italie dispose d'un droit d'accès aux images produites par cette série en échange de la possibilité pour les militaires français d'accéder aux images radar produites par la série des 4 COSMO-SkyMed lancés par les italiens entre 2004 et 2010. La relève des satellites d'observation optique français doit être assurée par les trois satellites de la composante spatiale optique (CSO) du programme MUSIS (lancements prévus entre 2018 et 2021) qui devraient fournir des images avec une résolution spatiale pouvant atteindre 20 cm[44].

Dans le domaine du renseignement d'origine électromagnétique (ELINT en anglais) la France a développé de petits prototypes destinés à valider les technologies nécessaires. Ce sont d'abord les petits satellites Clémentine (lancement en 1994) et Cerise (lancement en 1995) puis les constellations Essaim (lancement en 2004) et Elisa (2011). Le premier système opérationnel CERES, constitué d'une constellation de trois satellites, doit être déployé en septembre 2021[45]. Les grandes puissances spatiales disposent de satellites d'alerte avancée permettant de détecter le lancement de missiles balistiques. La France n'a développé jusqu'à présent dans ce domaine qu'un prototype constitué de deux satellites SPIRALE lancés en 2009 et dont la mission s'est achevée en 2011.

La recherche

L'activité de recherche représente le troisième poste de dépense du programme spatial français avec 14 % du budget spatial national (2014). Elle rassemble la participation à l'ensemble des projets scientifiques de l'Agence spatiale européenne et quelques développements purement nationaux d'envergure généralement beaucoup plus modestes mais consommant les deux tiers du budget.

- Astronomie spatiale dans le spectre visible, l'infrarouge, etc. (télescopes spatiaux Herschel, Planck)

- Cosmologie : comprendre les mécanismes fondamentaux de l'Univers (LISA)

- Explorer le système solaire par l'envoi de sondes spatiales vers Mars (Mars Express), Vénus (Vénus Express), Jupiter et ses satellites (Cassini-Huygens) et les comètes (Rosetta).

- Fournir les données permettant de mieux maîtriser les mécanismes en œuvre dans la biosphère de la Terre. Ce programme se traduit notamment pas le déploiement des satellites Déméter (séismes), PARASOL et CALIPSO (bilan radiatif), Mégha - Tropiques (Cycle de l'eau).

- Étude sur les vols en formation de grappes de petits satellites sur lesquels sont répartis les instruments (par opposition à la création d'un satellite unique et lourd).

L'observation de la Terre à des fins civiles

Ce thème regroupe l'ensemble des activités spatiales permettant l’observation de l’environnement terrestre ainsi que la gestion des risques et des crises.

- Projet de surveillance globale de l’environnement et de la sécurité (initiative GMES)

- La filière Spot, embarquant l’instrument Végétation

- Satellites d’océanographie TOPEX/Poseidon

- Satellite ENVISAT

- Constellation Pléiades

L'exploration spatiale et les vols habités

La France, via des missions nationales du CNES, le développement et la fourniture d'instruments sur des missions internationales, ou par sa contribution à l'ESA, participe à de nombreuses missions d'exploration robotique ou habitée.

- La Station Spatiale Internationale et le véhicule ravitailleur ATV.

- Des instruments sur Insight et les rovers martiens Curiosity et Perseverance.

- La mission BepiColombo.

- La mission Japonaise Hayabusa.

- Le programme Artemis.

Les applications spatiales grand public

- Programme de navigation par satellite Galileo

- Système de localisation et de détresse Cospas-Sarsat.

Budget

Le budget total du programme spatial français en 2014 est de 2,16 milliards d'euros pour le CNES auquel s'ajoute 43 M€ pour EUMETSAT. Le budget du programme spatial français a pour destinataire final trois entités :

- L'agence spatiale française, le CNES

- L'Agence spatiale européenne (ESA)

- Le centre européen de météorologie spatiale EUMETSAT

Le budget alloué à l'ESA est géré par le CNES tandis que celui d'EUMETSAT est géré par Météo-France.

| Domaine d'activité | Budget total | Part | Agence | Montant | Exemples de projets et missions |

|---|---|---|---|---|---|

| Lanceurs | 703 M€ | 32,6 % | CNES | 328 M€ | Lanceurs Ariane 5, Ariane 6, Vega, installations de la base de lancement de Kourou |

| ESA | 375 M€ | ||||

| Sécurité et défense | 316 M€ | 14,6 % | CNES | 316 M€ | Syracuse; Helios,Pléiades, Athéna-Fidus, CSO, CERES |

| Exploration du système solaire, astronomie, cosmologie, physique | 291 M€ | 13,5 % | CNES | 181 M€ | Microscope, Pharao, SVOM |

| ESA | 110 M€ | Rosetta, BepiColombo, Solar Orbiter, Gaia, Euclid, PLATO, Programme ExoMars, Curiosity, JUICE, InSight | |||

| Observation et étude de la Terre et du climat | 227 M€ | 10,5 % | CNES | 116 M€ | SARAL, CFOSAT, Taranis, SWOT, Vénμs, MERLIN |

| ESA | 111 M€ | ADM-Aeolus, EarthCARE, Biomass | |||

| Télécommunications, navigation | 129 M€ | 6 % | CNES | 41 M€ | ThD-SAT |

| ESA | 88 M€ | Galileo, EDRS, programme ARTES | |||

| Programme spatial habité | 106 M€ | 4,9 % | ESA | 106 M€ | Participation à la Station spatiale internationale ATV |

| Recherche technologique (PIA part CNES) | 63 M€ | 2,9 % | CNES | 63 M€ | Ariane 6 : 3,4 M€, Plateforme géostationnaire 22,2 M€, Très haut débit 14,8 M€, SWOT 11,9 M€, Myriades Evolutions 4,5 M€ |

| Météorologie | 43 M€¹ | 2 % | EUMETSAT | 43 M€ | MetOp-A, MTG |

| Autres dépenses | 282 M€ | 13,1 % | CNES | 256 M€ | Directions centrales, ressources mutualisées, taxes |

| ESA | 26 M€ | Directions centrales | |||

| ¹Pour information : ce budget ne transite pas par les comptes du CNES | |||||

L'organisation

Le CNES : agence spatiale nationale

Le Centre national d'études spatiales ou CNES est l'agence spatiale française chargée d’élaborer et de mettre en œuvre. Le CNES dispose d'un budget de 2,334 milliard d'euros en 2017, le plus important en Europe (35 euros par habitant) et le quatrième budget spatial dans le monde. Ce budget inclut la part reversée à l'Agence spatiale européenne (833 millions d'euros, 35,69 % du budget), qui est consacrée essentiellement aux missions scientifiques (astronomie, exploration du système solaire, étude de la Terre) et aux investissements dans les lanceurs. La part investie directement par le CNES porte dans l'ordre d'importance sur les lanceurs et la gestion de la base de lancement de Kourou (324 M€, 17 %), les missions militaires (269 M€, 14 %), scientifiques (167 M€, 9 %), l'étude de la Terre généralement dans le cadre de coopérations binationales (120 M€, 6 %), les développements autour des satellites de télécommunication et de navigation par satellite (42 M€, 2 %). Le CNES est placé sous la tutelle conjointe des ministères de la Recherche et des Armées. Le CNES a été créé à l'initiative du président Charles de Gaulle le afin de fournir une structure chargée de coordonner et animer les activités spatiales françaises centrées à l'époque sur le développement du lanceur-fusée Diamant. Le CNES est toujours en 2017 l'agence spatiale nationale la plus importante des pays de l'Union européenne.

L'agence spatiale européenne

L’Agence spatiale européenne ou ESA (pour European Space Agency), est l'agence spatiale intergouvernementale coordonnant les projets spatiaux menés en commun par une vingtaine de pays européens dont la France. L'agence spatiale, qui par son budget (5 750 millions d'euros en 2017) est la troisième agence spatiale dans le monde après la NASA et l'agence spatiale fédérale russe, a été fondée le . La France contribue à hauteur de 22,7 % au budget (hors participation de l'Union Européenne) de l'Agence et constitue à ce titre un des deux piliers avec l'Allemagne de l'organisation. Les activités de l'agence couvrent l'ensemble du domaine spatial : les sciences avec l'astrophysique, l'exploration du Système solaire, l'étude du Soleil et la physique fondamentale ; l'étude et l'observation de la Terre avec des satellites spécialisés ; le développement de lanceurs ; les vols habités à travers sa participation à la Station spatiale internationale ; la navigation par satellite avec le programme Galileo ; les télécommunications spatiales pour lesquelles l'agence finance la mise au point de nouveaux concepts ; la recherche dans le domaine des technologies spatiales. L'ESA participe également à des programmes spatiaux initiés par d'autres agences spatiales. La stratégie est définie par un conseil dans lequel chaque pays membre dispose d'un représentant. Les programmes initiés par l'agence, qui représentent 75 % du budget, sont financés directement par les pays membres. Ceux-ci versent une contribution proportionnelle à leur PIB pour le financement de 20 % du budget (programme scientifique et frais généraux) et participent dans des proportions de leur choix aux programmes facultatifs. Le quart du budget est fourni par l'Union européenne et EUMETSAT pour le développement du segment spatial de ces programmes gérés par ces institutions (programme Galileo, satellites météorologiques, GMES/Copernic). Certains des pays membres conservent, à côté de leur participation aux programmes européens, des programmes spatiaux purement nationaux. L'agence spatiale européenne, qui a son siège à Paris, confie après sélection sur appel d'offres les travaux de recherche et le développement des engins spatiaux aux universités, instituts et industriels des pays membres en appliquant le principe du « retour géographique » : les dépenses de l'agence dans chaque pays sont au prorata de la contribution. L'ESA utilise les installations du centre de lancement de Kourou, établissement du CNES pour le lancement de ses fusées.

L'EUMETSAT

L'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques ou EUMETSAT (en anglais European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) est une organisation intergouvernementale basée à Darmstadt (Allemagne), fédérant 30 États membres européens dont la France . Elle a comme mission la mise en place, la maintenance et l'exploitation des systèmes européens de satellites météorologiques. EUMETSAT est responsable du lancement et des opérations des satellites, ainsi que d'en acheminer les données aux utilisateurs finaux tout en contribuant à l'observation climatique et la détection des changements climatiques. EUMETSAT gère une flotte de satellites placés en orbite géostationnaire (Météosat seconde génération) et polaire (MetOp). En 2015 la France contribue à son budget à hauteur d'environ 50 millions € pour un budget total d'environ 350 millions €.

L'industrie spatiale française

L'industrie spatiale française comporte des sociétés d'envergure internationale et un tissu de PME intervenant sur des domaines pointus ;

- ArianeGroup est une entreprise implantée principalement en France et en Allemagne qui rassemble des activités spatiales autrefois gérées au sein de Safran, Airbus et Arianespace. Elle effectue environ 3 milliards € de chiffre d'affaires et emploie en tout 9 000 personnes (2016). C'est le constructeur des lanceurs Ariane 5 et Ariane 6 et de leurs systèmes de propulsion (Vulcain, Vinci, EAP…). Les principaux sites en France sont situés à Vernon (propulsion spatiale), Les Mureaux (assemblage de l'étage cryotechnique des lanceurs Ariane 5 et Ariane 6), Saint-Médard-en-Jalles (propulsion à propergol solide des lanceurs civils et du missile balistique M5) et Kourou (coulée des blocs de propergol solide des lanceurs Ariane).

- Airbus Space Systems (autrefois Astrium) est un groupe européen qui dispose en France de deux sites. L'établissement de Toulouse (environ 2 000 personnes) construit des satellites de télécommunications et institutionnels. Un deuxième établissement se situe à Elancourt en région parisienne.

- Thales Alenia Space est un groupe franco-italien. Son établissement principal se situe à Cannes (environ 2000 employés) où sont assemblés des satellites de télécommunications et des satellites météorologiques

- Sodern filiale de ArianeGroup située à Limeil-Brévannes en région parisienne est spécialisée dans les instruments de contrôle d'attitude pour satellites (capteurs terrestres et solaires, viseurs d'étoiles et les instruments optiques de pointes

Dans le secteur tertiaire on trouve également :

- Eutelsat un des principaux opérateurs de satellites de télécommunications mondiaux dont le siège est à Paris ;

- Starsem détenue à 50 % par ArianeGroup et qui commercialise des missions sur des lanceurs russes.

Les organismes de recherche

Les laboratoires de recherche jouent un rôle important dans l'activité spatiale, en particulier dans les programmes scientifiques (exploration du système solaire, recherche sur le climat, observatoires astronomiques spatiaux...) en élaborant à la fois le cahier des charges des missions et l'instrumentation souvent complexe car fortement miniaturisée. Le domaine spatial ne représente généralement qu'une fraction de l'activité de ces laboratoires. Les principaux laboratoires français intervenant dans le domaine spatial sont :

- Institut d'astrophysique spatiale (IAS) implanté à Orsay (région parisienne) développe de l'instrumentation des missions d'exploration du système solaire

- Astrophysique, Instrumentation, Modélisation (AIM) laboratoire du CEA implanté à Saclay (région parisienne) développant des instruments pour les observatoires spatiaux

- Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP) implanté à Toulouse développe des instruments pour les observatoires spatiaux.

- Institut d'astrophysique de Paris (IAP) impliqué dans le développement des observatoires spatiaux

- Laboratoire d'astrophysique de Marseille (LAM) développe des instruments pour des missions d'exploration du système solaire et des télescopes spatiaux

- Laboratoire atmosphères, milieux, observations spatiales (LATMOS) installé à Guyancourt (région parisienne) et Paris développe des instruments pour les missions d'exploration du système solaire

- Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique (LESIA) installé à Meudon (région parisienne) et Paris développe des instruments pour des missions d'exploration du système solaire et des télescopes spatiaux

- Laboratoire de physique des plasmas (LPP) installé à Palaiseau et Saint-Maur-des-Fossés (région parisienne) développe des instruments analysant le plasma

- Laboratoire de physique et chimie de l'environnement et de l'espace (LPC2E) installé à Orléans-la-Source développe des instruments pour des missions d'exploration du système solaire

Le domaine spatiale représente une activité plus marginale pour les laboratoires suivants :

- Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble (instrumentation)

- Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble.

Des laboratoires sont également impliqués dans les recherches des technologies spatiales (propulsion, ...) :

- Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) étude sur les structures des lanceurs, la propulsion spatiale, développement de l'instrumentation spatiale pour le contrôle d'attitude (accéléromètres) ou à des fins scientifiques.

La coopération européenne et internationale

La France a une politique de coopération internationale très active dans le domaine spatial. Celle-ci se traduit par sa participation aux projets de l'Agence spatiale européenne dont elle est l'un des principaux contributeurs ainsi qu'à travers les programmes directement mis en œuvre par l'Union européenne (Galileo et GMES) mais également par des partenariats bilatéraux avec les principales nations spatiales. Ce dernier volet se développe dans le cadre d'accords intergouvernementaux ou inter-agences (spatiales). La mise en œuvre des accords bilatéraux est confiée à l'agence spatiale française, le CNES. Les projets portent sur la recherche dans le domaine climatique, de l'environnement terrestre et sur plusieurs applications spatiales (observation de la Terre). La France apporte également son expertise dans le domaine des technologies spatiales[47].

| Pays | Domaine | Organisations impliquées | Projet | Détail participation France | Dates | Commentaire |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Océanographie | NASA et CNES | TOPEX/Poseidon | Contribution à hauteur de 50 % | Mise en orbite : 1992 | ||

| Jason-1 | Contribution à hauteur de 50 % | Mise en orbite : 2001 | ||||

| NASA NOAA Eumetsat et CNES | Jason-2 | Fourniture de la plateforme et assemblage du satellite | Mise en orbite : 2008 | |||

| NOAA Eumetsat et CNES | Jason-3 | Fourniture de la plateforme | Mise en orbite : 2016 | |||

| NASA et CNES | SWOT | Fourniture de la plateforme | Mise en orbite : décembre 2022 | |||

| Exploration de Mars | NASA et CNES | Mars Science Laboratory | Fourniture de l'instrument ChemCam et du chromatographe en phase gazeuse SAM-GC | Atterrissage : 2012 | ||

| MAVEN | Fourniture de l'instrument SWEA | Insertion en orbite : 2014 | ||||

| InSight | Fourniture du sismomètre SEIS | Atterrissage : 2018 | ||||

| Mars 2020 | Fourniture de l'instrument SuperCam | Atterrissage : 2021 | ||||

| Exploration de Titan | NASA et CNES | Dragonfly | Fourniture du chromatographe en phase gazeuse DraMS-GC[48] | Lancement : 2027 | ||

| Géolocalisation | NASA NOAA et CNES | Argos | Exploitation du système | Mise en orbite : 1998 | ||

| Observation de la Terre | NASA et CNES | CALIPSO | Fourniture de la plateforme et de l'imageur infrarouge | Mise en orbite : 2006 | ||

| Observation du Soleil | STEREO | Fourniture des instruments SWEA et SWAVES | Mise en orbite : 2006 | |||

| Observation de la Terre | ISRO et CNES | Megha-Tropiques | Mise en orbite : 2011 | |||

| SARAL | Fourniture de la charge utile | Mise en orbite : 2013 | ||||

| TRISHNA | Fourniture de l'instrument IRT | Lancement prévu en 2025 | ||||

| Océanographie | CNSA et CNES | HY-2A | Fourniture de l'instrument DORIS | Mise en orbite : 2011 | ||

| Météorologie marine | CFOSAT | Fourniture du principal instrument | Mise en orbite : 2011 | |||

| Télescope spatial rayons X | Space Variable Objects Monitor | Fourniture des principaux instruments | Mise en orbite : 2021 | |||

| Satellites militaires | ASI et CNES | ORFEO | Coopération autour des satellites Pléiades et COSMO-SkyMed | Mise en orbite : 2007-2012 | ||

| Athéna-Fidus et Sicral 2 | Coopération autour des satellites Athéna-Fidus et Sicral 2 | Mise en orbite : 2014/2015 | ||||

| Observation de la Terre | ISA et CNES | Vénμs | Fourniture de la caméra superspectrale et du centre de mission | Mise en orbite : 2017 | ||

| Suivi des émissions de méthane | DLR et CNES | MERLIN | Fourniture de la plateforme et intégration | Mise en orbite : 2020 | ||

| Lanceurs réutilisables | DLR JAXA et CNES | Callisto | Fourniture des moteurs de contrôle d'attitude et du segment sol | Premier vol prévu en 2023 | ||

| Exploration de Ryugu | Hayabusa2/Mascot | Fourniture du microscope MicrOmega et de plusieurs systèmes | Atterrissage : 2018 | |||

| Exploration de Phobos | Martian Moons Exploration | Fourniture de l'astromobile | Atterrissage prévu en 2026 | |||

| Exploration de Phobos | Roscosmos et CNES | Phobos-Grunt | Fourniture des caméras et microscopes et des instruments TDLAS et GC de l'expérience GAP | Lancement : 2011 | ||

| Aéronomie et astronomie | SNSB et CNES | Odin | Fourniture du spectromètre acousto-optique (SAO) | Mise en orbite : 2001 | ||

| Vol en formation et rendez-vous | Prisma | Fourniture du sous-système FFRF | Mise en orbite : 2010 | |||

| Exploration de la Lune | MBRSC et CNES | Mission lunaire des Émirats | Fourniture des caméras CASPEX | Lancement : 2022 |

Notes et références

Notes

- Le projet continue au ralenti et ne sera définitivement abandonné qu'en 1952.

- . L'Armée de l'Air et la Marine nationale qui tentaient en parallèle de mettre au point un missile répondant au même cahier des charges sans rencontrer plus de succès (Masalca pour la Marine et Matra 431 pour l'Air) durent également arrêter leurs développements.

- À l'exception du Centre national d'études des télécommunications (CNET) qui a fait réaliser quelques petites fusées-sondes utilisant des propulseurs à poudre (Centaure, Bélier…).

- Caractéristiques annoncées par le ministère des Armées Pierre Messmer le 27 juin 1960

- Le satellite franco-allemand de télécommunications Symphonie sera lancé par les américains à condition que ses propriétaires renoncent à toute utilisation commerciale, pour ne pas concurrencer INTELSAT, organisation internationale à l'époque étroitement contrôlé par les intérêts américains.

Références

- « Le CNES en bref »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Extrait du rapport d'activité 2012 du CNES.

- rapport Cabal et Revol 2007' page 9

- Olivier Huwart p. 92

- Olivier Huwart p. 76-81

- Olivier Huwart p. 103-106

- Olivier Huwart p.109-116

- Voir Karl Thorn dans CASPWiki

- Olivier Huwart p. 116-123

- Olivier Huwart, p. 125

- Olivier Huwart p. 133

- Olivier Huwart p.134-142

- Olivier Huwart p.144-145

- Olivier Huwart p. 146

- Olivier Huwart p. 147

- Olivier Huwart p. 150-152

- France Durand - de Jongh 1998, p. 37

- Olivier Huwart p. 155

- Olivier Huwart p. 157

- Olivier Huwart p. 158

- Olivier Huwart p. 160

- « Site de “Nos premières années dans l’espace” par ceux qui y étaient Le programme Pierres Précieuses »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « Site de “Nos premières années dans l’espace” par ceux qui y étaient La création d’une Agence spatiale : les Français à Goddard Space Flight Center en 1962-1963 par J Blamont »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « Installation du CSG en Guyane », Centre national d'études spatiales (consulté le )

- William Huon p.55

- William Huon p. 58

- Claude Carlier, Marcel Gilli et all, Les 30 premières années du CNES, La Documentation Française, (ISBN 978-2-846-08215-0), p. 216-218

- A History of the European Space Agency, 1958 – 1987: Vol. 2 - The story of ESA, 1973 to 1987, p. 6

- William Huon p. 70

- William Huon p.72-73

- Durand, p. 210-211

- Durand, p. 199

- Durand, p. 196

- Dupas, p. 75

- Dupas, p. 81

- Dupas, p. 79

- Durand, p. 205

- Dupas, p. 80

- Durand, p. 267-269

- Dupas, p. 82

- Dupas, p. 84

- Site CNES : Les 5 thèmes d'application consulté le 18/2/2009

- F. Verger, R Ghirardi, I Sourbès-Verger, X. Pasco, L'espace nouveau territoire : Atlas des satellites et des politiques spatiales, Paris, Belin, , 383 p. (ISBN 2-7011-3194-4, BNF 38985883), p. 338

- (en) gosnold, « History of the French reconnaissance system », sur Blog Satellite Observation,

- « Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées : compte rendu de la semaine du 5 avril 2021 », sur senat.fr (consulté le )

- « PLF 2015 - EXTRAIT DU BLEU BUDGÉTAIRE DE LA MISSION : RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR », Ministère des finances français,

- « Les relations bilatérales dans le domaine spatial », sur France Diplomatie, ministère des Affaires étrangères (consulté le )

- Eric Bottlaender, « Une participation française à Dragonfly, la mission qui partira voler sur Titan », sur Clubic, (consulté le ).

Bibliographie

- Ouvrages historiques portant sur le programme spatial français

- Claude Carlier, Marcel Gilli et all, Les 30 premières années du CNES, Paris, La Documentation Française, , 398 p. (ISBN 978-2-84608-215-0)

- (en) 50 ans de coopération spatiale France-URSS/Russie, Tessier & Ashpool, , 500 p. (ISBN 978-2-909467-14-6 et 2-909467-14-7)

- CNES, Institut français d'Histoire de l'Espace, Association Amicale des anciens du CNES, Les débuts de la recherche spatiale française : au temps des fusées-sondes, Paris, Editions Edite, , 398 p. (ISBN 978-2-84608-215-0, BNF 41123797)

- France Durand-De Jongh, De la fusée Véronique au lanceur Ariane une histoire d'hommes 1945-1979, Paris, Éditions Stock, , 283 p. (ISBN 2-234-04659-9)

- Olivier Huwart, Du V2 à Véronique : la naissance des fusées françaises, Rennes, Marines éditions, , 189 p. (ISBN 2-915379-19-X, BNF 40061231)

- Jacques Blamont, « La création d’une Agence spatiale : les Français à Goddard Space Flight Center en 1962-1963 » (consulté le )

- Philippe Varnoteaux, L'aventure spatiale française : de 1945 à la naissance d'Ariane, Paris, Nouveau Monde Edition, , 432 p. (ISBN 978-2-36942-157-3)

- (en) Brian Harvey, Europe's Space Program : To Ariane and beyond, Springer Praxis, , 384 p. (ISBN 978-1-85233-722-3, lire en ligne)

- F. Verger, R Ghirardi, I Sourbès-Verger, X. Pasco, L'espace nouveau territoire : Atlas des satellites et des politiques spatiales, Paris, Belin, , 383 p. (ISBN 2-7011-3194-4, BNF 38985883)

- Participation au programme européen

- (en) J. Krige et A. Russo avec des contributions de M. De Maria et L. Sebesta, A History of the European Space Agency, 1958 – 1987 : Vol. 1 - ESRO and ELDO, 1958 - 1973 (Monographie), Noordwijk, ESA Publications Division (no SP1235), , 703 p. (ISBN 92-9092-536-1, lire en ligne)Histoire de l'agence spatiale européenne de 1958 à 1973

- (en) J. Krige et A. Russo avec des contributions de M. De Maria et L. Sebesta, A History of the European Space Agency, 1958 – 1987 : Vol. 2 - The story of ESA, 1973 to 1987 (Monographie), Noordwijk, ESA Publications Division (no SP1235), , 703 p. (ISBN 92-9092-536-1, lire en ligne)Histoire de l'agence spatiale européenne de 1973 à 1987

- Hervé Moulin, « La France dans l’Espace 1959-1979 Contribution à l'effort spatial européen », sur Agence spatiale européenne, (consulté le )

- William Huon, Ariane une épopée européenne, Boulogne-Billancourt, Editions ETAI, , 207 p. (ISBN 978-2-7268-8709-7)

- Marius Le Fèvre, L'Espace du rêve à la réalité Un grand bond pour l'Europe spatiale, Paris, Edition Edite, , 463 p. (ISBN 978-2-84608-301-0)

- Rapports du gouvernement et des assemblées sur la politique spatiale française

- Emmanuel Sartorius et all, « Une ambition spatiale pour l'Europe », sur Centre d'analyse stratégique (France) (consulté en )

- Cabal et Revol, « Politique spatiale : l’audace ou le déclin. Comment faire de l’Europe le leader mondial de l’espace », sur Assemblée nationale (France), (consulté le )

- Loridant, « Sur les orientations de la politique spatiale française et européenne », sur Assemblée nationale (France), (consulté le )

- (en) Brian Harvey, Europe Space's Program : To Ariane and beyond, Springer Praxis, , 384 p. (ISBN 978-1-85233-722-3, lire en ligne)