Copernicus (programme)

Copernicus (anciennement GMES acronyme de Global Monitoring for Environment and Security) est un programme de l'Union européenne qui collecte et restitue des données de qualité et actualisées de manière continue portant sur l'état de la Terre. Sa coordination et sa gestion sont assurées par la Commission européenne en partenariat avec l'Agence spatiale européenne, les membres de l'Union européenne et les agences de l'Union européenne telles que l'Agence européenne pour l'environnement ou l'Agence européenne pour la sécurité maritime. Les données collectées servent de manière opérationnelle à gérer la sécurité maritime, assurer le suivi des catastrophes (incendies, tremblements de terre…), anticiper les récoltes, améliorer la gestion de notre environnement… Ces données contribuent également au suivi et à la prise en charge des effets du changement climatique.

Le programme, lancé en 1998, a permis de mieux coordonner la collecte des données dispersée jusque-là entre différents projets et entités, d'accroitre la couverture, d'améliorer la qualité et de diversifier les données de cette collecte en mettant en place des moyens conséquents et enfin de faciliter la restitution auprès des utilisateurs (institutionnels, entreprises, particuliers) à travers des services gratuits. De 1998 à 2020, 6,7 milliards d'euros ont financé la mise en place d'un réseau de satellites d'observation de la Terre (8 satellites Sentinel opérationnels en 2020) et de son segment terrestre ainsi que dans la collecte de données en surface ou par des moyens aéroportés. Le programme prend également en charge le développement et la gestion des services restituant les données selon 6 thèmes : le sol, les océans, le traitement des urgences, l'atmosphère, la sécurité et le changement climatique.

Le programme est entré dans une phase opérationnelle en 2014. Il est prévu d’assurer la pérennité et l’évolution des moyens spatiaux nécessaires à l’acquisition de ces données (satellites d'observation de la Terre…) : le lancement d'une quinzaine de satellites Sentinel est ainsi programmé au cours de la décennie 2020.

Objectifs

Le programme Copernicus vise à rationaliser la collecte et la mise à disposition des données relatives à l'environnement et à la sécurité, issues de sources multiples, afin de disposer d'informations et de services fiables chaque fois que cela est nécessaire. Il s'agit de créer une capacité européenne autonome de surveillance à différentes échelles (locale, régionale, globale) pour l’environnement et la sécurité, qui puisse appuyer politiques européennes (environnement, agriculture, etc.) et des engagements internationaux de l’Union. Concrètement Copernicus permet de rassembler l'ensemble des données obtenues à partir de satellites environnementaux et d'instruments de mesure sur site, afin de produire une vue globale et complète de l'état de notre planète[1]. Ces données doivent permettre aux utilisateurs de surveiller la Terre, son environnement et ses écosystèmes, de se préparer aux situations de crise, aux risques liés aux enjeux de sécurité et aux catastrophes naturelles d'origine naturelle ou humaine. Ce programme contribue à poser l'Union Européenne en tant qu'acteur majeur à l'échelle mondiale. C'est également instrument pour le développement économique et l'économie numérique[2].

Copernicus prend également en charge la contribution de l'Union européenne au système mondial d'observation de la Terre GEOSS qui fait l’objet des sommets d’observation de la Terre et des groupes de travail GEO et dont les têtes de file sont les États-Unis, l’Union européenne, le Japon et l’Afrique du Sud.

Besoins couverts par Copernicus

Copernicus a pour objectif de couvrir des besoins définis pour la période 2014-2020 par le cahier des charges établi par l'Union européenne synthétisé de la manière suivante[3] :

- Surveillance des terres

- Couverture paneuropéenne d'images sans nuage en haute résolution (4 à 10 mètres)

- Couverture complète de l'Europe en très haute résolution (inférieure à 4 mètres)

- Couverture d'imagerie optique en haute résolution de l'ensemble de la planète

- Couverture d'imagerie optique en moyenne résolution de l'ensemble de la planète

- Couverture SAR en moyenne résolution (entre 30 et 300 mètres) de l'ensemble de la planète

- Couverture SAR en basse résolution (inférieure à 300 mètres)

- Couverture altimétrique SAR en moyenne résolution de l'ensemble de la planète

- Surveillance du milieu marin

- Surveillance par radar à synthèse d'ouverture (SAR) en moyenne résolution des glaces de mer

- Recueil systématique de données sur la couleur des océans à l'échelle mondiale/régionale

- Recueil systématique de données sur la température à la surface de la mer à l'échelle mondiale et régionale

- Recueil systématique de données relatives à l'altimétrie/au niveau de la mer à l'échelle mondiale et régionale

- Surveillance de l'atmosphère

- Données pour la surveillance et la prévision des aérosols

- Données servant à surveiller et à prévoir la teneur de l'atmosphère en dioxyde de soufre (SO2)

- Données servant à surveiller et à prévoir la teneur de l'atmosphère en formaldéhyde (HCHO)

- Données servant à surveiller et à prévoir la teneur de l'atmosphère en ozone (O3)

- Données servant à surveiller et à prévoir la teneur de l'atmosphère en monoxyde de carbone (CO)

- Données servant à surveiller et à prévoir la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone (CO2)

- Données servant à surveiller et à prévoir la teneur de l'atmosphère en méthane (CH4)

- Données servant à surveiller et à prévoir la teneur de l'atmosphère en dioxyde d'azote (NO2)

- Surveillance du climat

- Données servant à déterminer les variables climatiques essentielles (VCE)

- Gestion des urgences

- Ensembles de données à spécifications flexibles (mode rapide rush, mode standard, haute ou très haute résolution, données optiques/SAR, archivées/nouvelles acquisitions)

Ces données et informations doivent permettre d'effectuer le suivi d'un certain nombre de processus environnementaux :

- Évolution des teneurs atmosphériques en aérosols et gaz à effet de serre, dont via un nouveau programme de surveillance (le plus précis alors existant) des émissions de gaz à effet de serre lancé en 2021[4]

- Couche d'ozone, taux d'ultraviolet

- Climatologie, prévisions de l’état de la mer, sécurité maritime, suivi du trafic maritime et de certaines pollutions marines (marées noires, dégazages…)

- Mesure, contrôle et gestion du développement urbain (urbanisation, périurbanisation…)

- Montée du niveau des océans

- L'alerte aux aléas climatiques et catastrophes naturelles (tempêtes, inondations, sécheresse, fortes pluies, tremblements de terre, tsunamis, connaissance et suivi des inondations et des feux de forêt pour leur meilleure gestion…)

- Surveillance de l'environnement, des forêts, de la déforestation et de leurs conséquences

- Anticipation, alerte et gestion de catastrophes humanitaires (déplacements de population, migration humaine, camps de réfugiés, séquelles des guerres…)

- Sécurité civile, organisation des secours

- Sécurité et surveillance des frontières

- Lutte contre les trafics (par exemple de bois, de drogue…) et contre la piraterie en mer

- Surveillance de zones (marines notamment) isolées ou provisoirement isolées

- Disponibilité ou surexploitation de ressources naturelles

Fonctionnement du programme

Copernicus s'appuie sur quatre « piliers » :

- Une composante spatiale constituée de satellites d'observation du sol, des océans et de l'atmosphère, qui à l'aide de différents types d'instrument (caméra, radar à synthèse d'ouverture, spectromètre, altimètre, radiomètre) recueille des données sur l'ensemble de la planète.

- Une composante in-situ constituée d'instruments de mesure au sol ou aériens mesurant des paramètres relatifs à l'état des océans, du sol et de l'atmosphère.

- Une composante portant sur la normalisation et l'harmonisation des données.

- Des services à l'utilisateur restituant les données collectées dans des formats bruts ou élaborés pour répondre précisément aux besoins.

Acteurs

Union européenne

L'Union européenne assure le financement du programme via la Commission européenne ainsi que sa gestion et la coordination des différents acteurs.

Agence spatiale européenne

L'Agence spatiale européenne est responsable de la conception, du lancement et de la gestion opérationnelle des satellites Sentinel développés spécifiquement pour collecter les données du programme Copernicus. L'agence a également en charge la coordination d'ensemble du segment spatial (celui-ci comprend également des satellites d'EUMETSAT, des satellites de l'agence pour lesquels Copernicus est un objectif secondaire et des satellites d'autres agences spatiales). Enfin l'Agence spatiale européenne assure l'interface entre le segment spatial et les services fournis par le programme Copernicus.

EUMETSAT

Eumetsat, qui est l'agence spatiale européenne en charge des satellites météorologiques, est responsable de la contribution de ses données, produits et services à GMES – conformément à la politique de données d’Eumetsat – et de la définition des besoins de la mission et de la réalisation des missions Sentinel de GMES qu'elle sera chargée d'exploiter.

Eumetsat et l’ESA prévoient des conventions d’exécution spécifiques concernant leur coopération sur le segment spatial de Sentinel-3 et sur l’intégration des instruments de Sentinel-4 sur les satellites Meteosat Troisième Génération (MTG) et de ceux de Sentinel-5 sur les satellites polaires du système Post-EPS d’Eumetsat.

Agence européenne pour l’environnement

L’Agence européenne pour l’environnement est chargée de centraliser et mettre à disposition de manière coordonnée les données fournies in situ : au sol, dans les océans (bouées avec instruments, instruments embarqués à bord de navire) et dans l'air à l'aide d'instruments aéroportés. Ces données viennent compléter les données collectées à distance par des engins spatiaux.

Agences européennes utilisatrices

Les agences européennes utilisatrices sont :

- L’Agence européenne pour l’environnement (EEA7)

- L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX8)

- L’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA9)

- Le Centre satellitaire de l’Union européenne (SatCen10)

- Le Centre européen de prévision météorologique à moyen terme (ECMWF11)

- Mercator Océan

Utilisateurs du programme Copernicus

Les utilisateurs disposent d'un accès aux données du programme Copernicus qui est par principe ouvert, gratuit et global. Ces utilisateurs sont[6] :

- Les utilisateurs clés de Copernicus c'est-à-dire les institutions et organes de l'Union, les autorités européennes, nationales, régionales ou locales chargées de la définition, de la mise en œuvre, de l'application ou du suivi d'un service public ou d'une politique publique. Les informations fournies par le programme Copernicus leur permet de préparer les législations nationales, européennes et internationales relatives à l'environnement (y compris celles sur le changement climatique et le droit international de la mer) et de vérifier la bonne application de ces législations.

- Les utilisateurs du secteur de la recherche : les universités ou tout autre établissement de recherche et d'enseignement.

- Les utilisateurs commerciaux et privés.

- Les organisations caritatives, les organisations non gouvernementales et les organisations internationales.

Mise à disposition des données et des informations Copernicus

Il existe dix modalités d'accès aux données et aux informations Copernicus : quatre d'entre elles permettent d'accéder directement aux données satellites (images en temps réel ou archivées) et six fournissent des données et produits élaborés par les services Copernicus (produits à valeur ajoutée, indicateurs, modèles, quasi temps réel/archives/prévisions)[2].

Accès aux données des satellites

Les données des satellites sont consultables via quatre points d'accès[2] :

- Deux sont gérés par l'Agence spatiale européenne : Copernicus Open Access Hub et Copernicus SpaceComponent Data Access (CSCDA)

- Deux sont gérés par EUMETSAT : EUMETCast et Copernicus Online Data Access (CODA)

Les services Copernicus

Les services Copernicus transforment les données brutes satellitaires et in situ en informations à valeur ajoutée en les croisant, en les intégrant à d'autres sources et en validant les résultats. Des historiques qui peuvent remonter pour certaines données à des décennies sont exploités pour certains des services. Les données sont calibrées de manière à être comparables. Elles sont rendues consultables. Les tendances sont mises en évidence.

Ces données à valeur ajoutée sont traitées et mises à disposition à travers six services :

- La surveillance des terres

- La surveillance du milieu marin

- La surveillance de l'atmosphère

- Le changement climatique

- La gestion des urgences

- Les services liés à la sécurité

Surveillance des terres

Ce service restitue les caractéristiques des surfaces continentales. Trois types de produit sont fournis aux utilisateurs[7] :

- Les valeurs et évolutions d'une série de données bio-géophysiques avec une résolution spatiale moyenne et basse. Ces produits portent sur la végétation (11 indicateurs), l'énergie, l'eau, la cryosphère, les points chauds et des données collectées à la surface.

- Des informations sur l'occupation des sols produits pan-européens. Les produits fournis les cartes CORINE mise à jour tous les quatre ans mettent en évidence qui distinguent 44 types de terrain avec une résolution spatiales de 25 hectares ou 100 mètres, les cartes d'occupation des sols à haute résolution spatiale HRL, les cartes thématiques de surveillance des paramètres biophysiques, des cartes des mouvements.

- Des données locales sur des territoires spécifiques présentant des problèmes/enjeux environnementaux importants.

Surveillance du milieu marin

Ce service restitue des données sur la surveillance des océans. Il met à disposition les valeurs actuelles et passées d'un certain nombre d'indicateurs reflétant l'état des océans - couverture de la banquise, vent de surface, niveau des mers, température, salinité, courants, couleur de l'océan, vagues, etc. - avec une résolution spatiale et temporelle variable fournies par les satellites et les données in situ. Ces indicateurs servent à batir des produits (plus d'une centaine) plus élaborés qui s'appuient sur des modèles numériques[8]. Un rapport trimestriel sur l'état des océans établi par une trentaine d'institutions et une centaine de chercheurs est produit chaque trimestre. Il fournit le statut actuel, les variations observées et les changements intervenus au cours du dernier quart de siècle[9]. Les données de ce service sont distribuées par la société privée à but non lucratif Mercator Océan créée par un consortium d'organismes français (CNRS, IFREMER, IRD, Météo-France,et SHOM) et dont le capital a été ouvert en 2017 à d'autres institutions européennes (CMCC, NERSC, MET Office, Puertos Del EStado)[10].

Surveillance de l'atmosphère

Surveillance de l'atmosphère[11].

Gestion des urgences

Gestion des urgences[12].

Services liés à la sécurité

Services liés à la sécurité.

Changement climatique

Adaptation au changement climatique[13].

Collecte des données

Les satellites d'observation de la Terre

Le segment spatial (satellites d'observation de la Terre, réseau de stations terriennes, stations de contrôles, systèmes de centralisation des données) jouent un rôle central dans le programme.

.jpeg.webp)

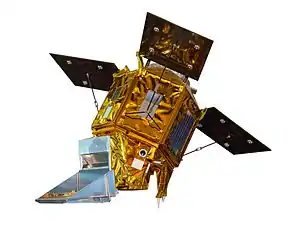

Satellites Sentinel de l'Agence spatiale européenne

L'Agence spatiale européenne (ESA) a conçu et fait construire une série de satellites appelés Sentinel pour répondre aux besoins du programme GMES (Copernicus) en matière de données d'observation de la Terre. Ces satellites ont des capacités d'imagerie radar et super-spectrale pour l'observation de la Terre, des océans et de l'atmosphère.

.jpg.webp)

La première génération des satellites Sentinel comprend six familles de satellites/instruments :

- Sentinel-1 fournit des images radar tout-temps, jour et nuit, à des fins d'observation du sol et des océans. Sentinel-1A est lancé le et Sentinel-1B le [14]. Sentinel-1B est lancé le 25 avril 2016.

- Sentinel-2 fournit des images optique haute résolution pour l'observation des sols (utilisation des sols, végétation, zones côtières, fleuves, etc.). Les données de Sentinel-2 sont également utilisées pour la mise en place de services de traitement de l'urgence. Le premier satellite Sentinel-2A a été lancé dans la nuit du 22 au grâce à une fusée Vega depuis le site de Kourou en Guyane française. Le satellite Sentinel-2B est lancé le sur un lanceur russe Rockot[14].

- Sentinel-3 : surveillance mondiale des océans et des sols. Deux satellites Sentinel-3 sont lancés respectivement le 16 février 2016 et le 25 avril 2018[14].

- Sentinel-4 est un instrument embarqué en tant que charge utile secondaire sur un satellite météorologique EUMETSAT Météosat de Troisième Génération (MTG) , Sentinel-4 fournit des données sur la composition de l'atmosphère. Il sera lancé en 2023[15].

- Sentinel-5 fournit des données sur la composition de l'atmosphère. Un précurseur, Sentinel 5P a été lancé en 2017 pour assurer la continuité de la collecte de ces données après l'arrêt du satellite ENVISAT en 2012 en attendant de disposer de l'instrument prévu[14]. La version définitive, Sentinel-5, est un instrument qui sera lancé en 2021 sur un satellite Système polaire d’EUMETSAT – Deuxième génération (EPS-SG).

- Sentinel-6 emporte un radar altimètre pour l'étude du niveau des océans et du climat[16]. Sentinel-6A a été lancé en novembre 2020. Sentinel-6B doit être lancé en 2025.

Données fournies par des missions contributrices

Une trentaine de missions spatiales dites contributrices alimentent le programme Copernicus tout en remplissant d'autres objectifs contrairement aux satellites Sentinel.

Ces missions contributrices sont :

- Pour l'imagerie optique à basse résolution les missions SPOT (instrument VGT) et PROBA-V.

- Pour l'imagerie optique à haute résolution les missions DMC (la constellation DMC comprend cinq satellites fournissant des images utiles aux équipes de secours intervenant au titre de la charte internationale « Espace et catastrophes majeures), Pléaides, Deimos-2, RapidEye et SPOT (instrument HRS).

- Pour l'image radar les constellations ou satellites COSMO-Skymed (données permettant l'analyse des séismes, la surveillance de catastrophes environnementales et l'agriculture.), TerraSAR-X (fournit des données utilisables dans le domaine de l'hydrologie, météorologie, utilisation des sols, gestion des forêts et protection de l'environnement, Tandem-X, Radarsat.

- La mission d'altimétrie Jason-2 effectue des mesures précises de la topographie de surface des océans, des vents et de la hauteur des vagues).

Les missions du programme Earth Explorer sont de petites missions scientifiques de l'Agence spatiale européenne chargées d'étudier des aspects particuliers de l'environnement terrestre. Ces missions portent en particulier sur l'atmosphère, la biosphère, l'hydrosphère, la cryosphère et aussi sur le sous-sol, dans le but d'en apprendre davantage sur les interactions entre ces composants et sur l'impact des activités humaines sur les processus naturels. Six missions sont opérationnelles en 2021 :

- GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Explorer), lancée le

- SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity), lancé le

- CryoSat-2 (mesure de l'épaisseur de la banquise), lancé en

- SWARM (mesures de l'intensité et de la direction du champ magnétique terrestre), lancé le

- ADM-Aeolus (Atmospheric Dynamics Mission), lancé le

- EarthCARE (Earth Clouds, Aerosols and Radiation Explorer), lancement prévu en juin 2022

Les données fournies par des satellites non-européens (par exemple LANDSAT, GOSAT, RADARSAT) peuvent également être utilisées par GMES.

Jusqu'à leur fin de vie opérationnelle intervenue en 2012/2013 deux gros satellites d'observation de la Terre de l'Agence spatiale européenne ont collecté une grande partie des données utilisées par le programme Copernicus :

- ERS : le satellite européen de télédétection/European Remote Sensing Satellite ERS-1 (1991-2000) était le premier satellite d'observation de la Terre lancé par l'ESA. Lancé en 1995, ERS-2 fournit des données relatives à la température de surface des océans, aux vents marins et à la couche d'ozone.

- Envisat : lancé en 2002, Envisat était le plus gros satellite d'observation de la Terre jamais construit. Il transportait des instruments radars et optiques complexes parmi lesquels le radar ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar) et le spectromètre MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer). Envisat a fourni de manière continue des données issues de l'observation du sol, de l'atmosphère, des océans et de la calotte glaciaire. Les États membres de l'ESA votèrent à l'unanimité la reconduction de la mission Envisat jusqu'en 2013.

Satellites d'EUMETSAT

Les satellites météorologiques MetOp et Meteosat seconde generation de EUMETSAT fournissent des données sur l'atmosphère terrestre.

Données in situ

Le programme Copernicus repose également un grand nombre d'équipements de mesure sur site mis à la disposition du programme par les États Membres de l’Union européenne. Ces instruments comprennent des capteurs placés sur les berges des rivières, portés dans les airs par des ballons météorologiques, installés sur des bateaux ou sur flotteurs dispersés dans les océans du globe. Les données in situ sont utilisées pour calibrer, vérifier et compléter les informations fournies par les satellites[17].

Les données restituées sont collectées par les institutions nationales (environ 400) qui gèrent les instruments de mesure. L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) est un organisme créé pour rassemble ces données auprès l'ensemble des pays européens (32 pays en sont membres) dans le but de fournir des données environnementales à l'échelle de l'Europe aux utilisateurs dont fait partie le programme Copernicus. Ces échanges s'appuient sur un réseau spécialisé baptisé Eionet géré par l'AEE[18].

Deuxième génération de satellites Sentinel

Une deuxième génération de satellites du programme Copernicus est en cours de développement depuis le début des années 2000 pour répondre à la fois à des besoins non satisfaits par les satellites déjà déployés ou en cours de déploiement et pour accroitre les capacités du segment spatial du programme. Ce sont[19] :

- Sentinel-10/CHIME (Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment) est un satellite utilisant la nouvelle technique d'imagerie hyperspectrale (observation sur plusieurs centaines de longueurs d'onde contiguës en lumière visible et infrarouge proche et court) pour fournir des données utiles pour l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'état des sols, la biodiversité, les catastrophes naturelles, les eaux côtières et les eaux intérieures et les forêts[20].

- Sentinel-11/CIMR (Copernicus Imaging Microwave Radiometer) doit disposer d'un radiomètre micro-ondes à fauchée large qui collectera la température de la surface des océans, la concentration en glace de mer des océans et la salinité des eaux de surface ainsi que de nombreux autres paramètres portant sur les glaces des mers. La mission répond à de nombreux besoins hautement prioritaires des communautés d'utilisateurs de l'océan Arctique[21].

- Sentinel-7/CO2M (Copernicus CO2 Monitoring Mission) dispose d'une nouveau spectromètre fonctionnant dans le proche infrarouge et l'infrarouge court pour mesurer la quantité de dioxyde de carbone produit par l'activité humaine. Ces données doivent permettre de disposer de chiffres plus précis sur les émissions de ce gaz produit par la combustion des sources d'énergie fossile à l'échelle nationale et régionale. Ces données en provenance d'une source d'information indépendante permettront de mesurer l'efficacité de la politique de décarbonisation de l'Europe[22].

- Sentinel-9/CRISTAL (Copernicus polaR Ice and Snow Topography ALtimeter) dispose d'un altimètre radar bi-fréquences et d'un radiomètre micro-ondes qui doit mesurer et surveiller l'épaisseur de la glace de mer et l'épaisseur de la neige qui la recouvre. Le satellite doit également mesurer et surveiller les changements d'épaisseur des calottes glaciaires et des glaciers de l'ensemble de la planète. Les mesures de l'épaisseur de la glace seront utilisées pour les opérations maritimes dans les mers polaires et pour planifier à plus long terme les activités dans les régions polaires. Dans la mesure où les changements saisonniers affectant la glace des mers sont particulièrement sensibles aux changements climatiques, cette mission doit permettre d'améliorer notre compréhension des processus de changement climatique[23].

- Sentinel-8/LSTM (Land Surface Temperature) dispose d'un capteur infrarouge thermique à haute résolution spatio-temporelle qui doit mesurer la température de la surface des terres. La mission répond à des besoins prioritaires de la communauté des utilisateurs de l'agriculture et a pour objectif d'améliorer la production agricole de manière soutenable dans un contexte d'une diminution des ressources en eau et de variabilité du climat. La mesure de la température de la surface et le calcul dérivé de l'évapotranspiration sont des variables clés permettant de comprendre et de répondre à la variabilité du climat, de gérer les ressources en eau pour les besoins de l'agriculture, de prédire les sécheresses, de gérer la dégradation des sols, les catastrophes naturelles tels que les incendies, les éruptions volcaniques, de gérer les eaux côtières et les eaux intérieures ainsi que les problèmes liés au réchauffement dans les villes[24].

- Sentinel-12/ROSE-L (Radar Observing System for Europe at L-band) emporte un radar à synthèse d'ouverture fonctionnant en bande L. Cette longueur d'onde permet de traverser des matériaux tels que la végétation, la neige sèche et la glace. Cette mission doit fournir des données qui ne peuvent pas être produites par le radar fonctionnant en bande C des satellites Sentinel-1. Les mesures effectuées seront utilisées pour la gestion de la forêt, la surveillance de l'humidité des sols et la détermination de la nature des cultures contribuant à la prévention des famines. Cette mission contribuera également à la surveillance de l'épaisseur des glaces polaires et de la banquise, à la mesure de l'étendue des glaces des mers dans les régions polaires et à celle de la neige saisonnière[25].

Historique

De la phase de recherche et développement à la fourniture de services opérationnels

Au cours des dernières décennies, les institutions nationales et européennes ont consenti des efforts financiers importants dans le domaine de l'observation de la Terre. Ces efforts ont permis d'obtenir des résultats considérables mais les produits et les services développés dans ce domaine héritent des limitations propres aux financements de type R&D (recherche et développement), par exemple manque de garanties quant à leur pérennité. Le programme Copernicus a précisément été conçu pour permettre cette transition entre activités de R&D et mise en œuvre de services opérationnels pérennes. Cette transition doit se faire en trois phases principales :

- 2008 - 2010 : Services GMES/Copernicus pré-opérationnels ;

- 2011 - 2013 : Mise en œuvre initiale ;

- À partir de 2014 : Mise en service opérationnel.

Chronologie

- : les institutions participant au développement des activités spatiales européennes donnent naissance par la déclaration connue sous le nom de « Baveno Manifesto au GMES (« Global Monitoring for Environmental Security », en français surveillance mondiale de la sécurité environnementale), renommé en 1999 « Global Monitoring for Environment and Security » (surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité) illustrant ainsi que la surveillance de l'environnement a également des implications en matière de sécurité.

- 15- : à l'occasion du sommet de Göteborg, les chefs d'État et de gouvernement demandent que la Communauté contribue à l'établissement d'une capacité européenne de surveillance globale pour l'environnement et la sécurité à horizon 2008.

- : la nature et le périmètre de la composante « sécurité » du GMES sont définis comme couvrant la prévention et le traitement des crises liées aux risques naturels et technologiques, à l'aide humanitaire et à la coopération internationale, à la surveillance du respect des traités internationaux pour la prévention des conflits, l'aide humanitaire et le secours, les opérations de maintien de la paix et la surveillance des frontières de l'Union européenne.

- : la Commission européenne définit un plan d'action pour que le programme GMES entre dans une première phase opérationnelle en 2008. Un accord cadre entre la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne (ESA) est rédigé pour le développement de la composante spatiale du GMES.

- : la Commission européenne définit les priorités pour l'entrée en service des services GMES en 2008. Le choix des services prioritaires portent sur la surveillance du sol, la surveillance des océans et le traitement de l'urgence. Des services ultérieurs appelés « services pilotes » traiteront de la surveillance de l'atmosphère, de la sécurité et du changement climatique.

- : la Commission européenne crée le Bureau GMES, avec comme mission principale d'assurer la disponibilité à l'horizon 2008 des services jugés prioritaires. Le Bureau a également pour objectif de traiter les questions de gestion du GMES et du financement du système à long terme.

- : GMES est défini comme une initiative phare de la politique spatiale de l'Union.

- : lancement officiel des trois services FTS et des deux services pilotes dans leur version pré-opérationnelle, à l'occasion du Forum GMES de Lille.

- : La base des futures discussions relatives au financement, à l'infrastructure opérationnelle et à la gestion effective du GMES est définie.

- : la proposition de la Commission concernant un règlement sur « le programme européen d'observation de la terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) » propose une base légale pour le programme GMES et le financement par la Commission européenne de sa mise en œuvre initiale.

- Durant l'été 2009, l’Agence spatiale européenne et Eumetsat signent un accord-cadre sur le programme GMES, approuvé à l’unanimité par le Conseil de l'ESA le et celui d’Eumetsat lors de sa session des et [26]. Cet accord, signé conjointement par le Dr Lars Prahm et Jean-Jacques Dordain, directeurs-généraux respectifs d’Eumetsat et de l’ESA, ouvre la voie à de futurs arrangements détaillés entre les deux organisations au titre de leur coopération sur les Sentinel GMES (Sentinel-3, -4 et -5). Cet accord-cadre définit les rôles et responsabilités des deux organismes dans le cadre de leur coopération sur la composante spatiale de GMES (GSC).

- : le règlement sur « le programme européen d'observation de la terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) » entre en vigueur.

- : la Commission européenne présente sa proposition pour le prochain cadre financier pluriannuel (MFF). Dans ce document la Commission propose de pourvoir au financement du programme GMES en dehors du MFF au-delà de 2014.

- : dans sa communication sur l'exécution du programme GMES à partir de 2014, la Commission européenne présente ses propositions pour le futur financement, la gestion et l'exploitation du programme pour la période 2014 - 2020. En particulier, la Commission propose la création d'un fonds GMES fonctionnant sur un modèle similaire à celui retenu pour le Fonds européen de développement, auquel les États membres contribueraient en fonction de leur produit national brut. La France s'y associe notamment via le « plan d’applications satellitaires » du ministère du développement durable, décidé en 2011[27].

- Les 4 et , la présidence danoise de l'Union européenne organise un colloque sur le GMES[28], le second programme phare de l'Union après Galileo, rassemblant 180 participants autour des différents services devant être rendus par le système[29]. Un constat positif est observé sur :

- le démarrage opérationnel, le , du premier service Emergency (GIO EMS) activé pour les inondations, tremblements de terre, glissements de terrain, feux, tempêtes, éruptions volcaniques, catastrophes technologiques, tsunamis, et crises humanitaires.

- le démarrage opérationnel prochain de services expérimentaux testés depuis le FP-7 : MyOcean pour le maritime, GeoLand pour le terrestre, Macc pour l'atmosphère, et G-Mosaic pour la sécurité.

- Cependant, le colloque constate le manque de financement pour le reste de l'exploitation opérationnelle prévue, certains États membres voulant le sortir du budget 2014-2020. Une réunion des États membres est programmée pour la fin du mois pour rediscuter du problème d'autant plus urgent que le satellite ENVISAT est tombé en panne le , et que de nombreux services ne peuvent plus être rendus avant l'arrivée des Sentinel.

- : la phase opérationnelle du programme, renommé Copernicus, débute avec la validation par le Parlement européen d'un budget pluri-annuel (MFF) pour la période 2014-2020 d'un montant de 3 786 M€. Elle couvrira l'exploitation des trois premiers satellites Sentinel en production dont les lancements sont prévus au premier semestre 2014 (Sentinel-1A sur Soyouz, Sentinel-2A et Sentinel-3A sur Rockot)[30].

- Le , une étape importante est franchie avec la signature de l'accord entre la Commission européenne et l'ESA portant sur le financement du segment spatial pour la période s'étendant jusqu'à mi-2021. Il prévoit que, sur le budget pluriannuel adopté en , 3 148 M€ seront redirigés par délégation vers l'ESA[31]. Les services relatifs au sol, aux océans et au traitement de l'urgence et ceux relatifs à l'atmosphère et à la sécurité (aussi appelés « services pilotes ») ont été officiellement lancés à l'occasion du Forum Copernicus à Lille en . Ces services, actuellement en phase pré-opérationnelle, devaient entrer en phase opérationnelle en 2011 et être pleinement opérationnels en 2014.

- Le programme Copernicus fait l'objet d'une évaluation pour la période 2014-2017 à travers cinq critères (efficacité, efficience, pertinence, cohérence et valeur ajoutée de l’UE). Le rapport indique que le programme s'est déroulé sans retard ni dépassement budgétaire majeur. La politique d'accès libre aux données ainsi que la cohérence avec les priorités politique majeurs de l'Union Européenne constituent un des bénéfices majeurs du programme. Par ailleurs celui-ci a généré des retombées économiques importantes. Parmi les points à améliorer figurent une meilleure intégration des données issues des missions contributrices, une implication plus importante des communautés d'utilisateurs pour la définition de l'évolution des services, une meilleure coordination des différentes entités et une mise à disposition/sensibilisation plus poussée des utilisateurs ne faisant pas partie de la communauté d'experts[32].

Développement des services

Le développement des services est assuré par une série de projets lancés en 2009 par la Commission européenne et qui s'achèvent de 2 à 4 ans plus tard. D'un coût total d'environ 150 millions d'euros, ils sont en partie financés par le 7e programme cadre (FP7) de l'Union européenne. Ces projets sont geoland2 (terres), MyOcean (mers), SAFER (traitement de l'urgence), MACC et son successeur MACC II (atmosphère) et G-MOSAIC (sécurité), la plupart contribuant également à la surveillance du changement climatique.

- geoland2 a démarré le et s'est achevé 50 mois plus tard. Le projet couvre un large éventail de domaines parmi lesquels l'utilisation du sol, la qualité et la disponibilité de l'eau, l'aménagement du territoire, la gestion des forêts, le stockage du carbone[33].

- MyOcean a démarré le . Le projet couvre des thèmes tels que la sécurité maritime, la prévention des marées noires, la gestion des ressources marines, le changement climatique, la surveillance des banquises, la pollution de l'eau[34].

- SAFER a démarré le . Le projet aborde les sujets liés à la protection civile, à l'aide humanitaire et à la gestion des crises menaçant la sécurité des biens et des personnes.

- MACC a démarré le et s'est achevé 29 mois plus tard. Il a poursuivi les activités lancées dans les projets GMES et PROMOTE. Une seconde phase de financement du service développé par MACC a démarré en avec le projet MACC III et s'est achevé 10 mois plus tard[35] - [36].

- G-MOSAIC a démarré le et s'est achevé 36 mois plus tard. Avec le projet LIMES (en partie financé par la Commission européenne au titre du 6e programme cadre), G-MOSAIC traite de la surveillance maritime, de la surveillance des infrastructures critiques et du soutien aux opérations de maintien de la paix[37] - [38].

Projets connexes

D'autres initiatives seront utiles à la mise au point puis au fonctionnement du GMES. il s'agit notamment de :

- INSPIRE : cette initiative vise à construire une infrastructure de données spatiales au-delà des frontières nationales[39].

- URBAN ATLAS : À partir de données issues de photos satellites, Urban Atlas fournit une cartographie numérique permettant aux urbanistes de disposer des données à jour et précises sur l'aménagement du territoire. Urban Atlas leur permettra notamment de mieux évaluer les risques et possibilités (inondations, impact du changement climatique, nouveaux besoins en infrastructure et en transport publics, etc.). Toutes les villes de l'Union européennes sont couvertes depuis 2011.

- SEIS : le système SEIS (Shared Environmental Information System) est une initiative commune de la Commission européenne et de l'Agence européenne pour l'environnement visant à établir avec les États membres un système d'information environnementale intégré et partagé à l'échelle de l'Europe[40].

GMES- Africa

Le programme GMES, initiée par l'UE et l'agence ESA, dépasse désormais les frontières vers le continent Africain. Depuis 2007, les capacités d'observations africaines sont développées afin d'optimiser l'exploitation des systèmes spatiaux pour le développement durable[41].

GMES Masters

Un concours européen, dénommé GMES Masters, est créé en 2009, centré sur les applications satellitaires dans le domaine de la gestion des risques, de l’environnement et du climat. Il est le fruit d’une initiative conjointe de l’EPA Plaine du Var, porteur du projet Éco-Vallée près de Nice, et du Centre d’applications spatiales de Munich-Oberpfaffenhofen[42].

Les GMES Masters Awards viendront récompenser les meilleures applications exploitant les données d’observation de la Terre ayant recours au GNSS et aux instruments de mesure au sol ou aériens. Seront primées aussi bien les solutions de pointe s’appliquant aux secteurs émergents, que les réalisations apportant une valeur ajoutée aux applications existantes pour les services GMES – sol, océans et traitement de l'urgence. Deux prix seront attribués, l’un pour le secteur public, l’autre pour le privé.La meilleure application du secteur privé bénéficiera d’un accompagnement de six mois au sein de l’incubateur « Centre d’applications spatiales » d’Oberpfaffenhofen. Le participant ayant présenté la meilleure application pour le secteur public sera invité à venir présenter son projet aux responsables d’Éco-Vallée et aux représentants locaux de la Côte d’Azur (Team Côte d’Azur).

Apport du CNES

Le Centre national d'études spatiales (CNES) exploite, prépare ou contribue à une dizaine de missions qui trouveront naturellement leur place dans le segment satellite de GMES : Spot, bientôt rejoint par Pléiades, pour la cartographie et l'aménagement du territoire ; Topex et Jason-1 et 2 pour l'océanographie ; Parasol et Calipso pour la compréhension de l'impact des nuages et des aérosols dans le bilan thermique de la planète ; Megha-Tropiques pour le suivi des épisodes de mousson ; Vénus pour le suivi de la végétation ou encore l'instrument IASI, sur le satellite MetOp-A, pour la température et l'humidité de l'atmosphère[43].

Centre euro-méditerranéen de l’environnement et des risques

Le CEMER (Centre euro-méditerranéen de l’environnement et des risques), qui utilise les compétences des partenaires de pôles de compétitivité, vise à mettre en œuvre un système de surveillance de l'environnement et de gestion des crises. En particulier, une expérimentation a été menée sur le site de l'Éco-Vallée dans le cadre du projet européen WIN avec une simulation de gestion de crise liée à des inondations dans la plaine du Var[44].

Réseau d'alerte aux tsunamis et submersions côtières en Méditerranée

Une autre composante, RATCOM (Réseau d'alerte aux tsunamis et submersions côtières en Méditerranée), est en cours de réalisation dans le cadre des projets du Fonds unifié interministériel des pôles (FUI). Ce projet, de 6,2 M€, porté par le pôle Risques et colabellisé par les pôles Mer[45] et SCS comporte une composante montante de modélisation de la vague et de ses effets à partir de capteurs divers et une composante descendante d'alerte à la population mutualisant différents moyens de télécommunications.

Une version du CEMER Union pour la Méditerranée est soutenue par la mission Union pour la Méditerranée, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte.

En 2011, le projet RATCOM est validé à Cannes, à la suite d'expériences menées pendant 30 mois sur des matériels et logiciels implantés sur la Côte d’Azur. Son objectif :

- Prévenir la population en cas de tsunami d'origine locale, de type glissement sous-marin, comme pour l'aéroport de Nice en 1979,

- Commencer à former les services de secours aux opérations à conduire dès l'alerte donnée.

Il est présenté à la presse en présence de tous les partenaires du projet, dans les locaux du Centre spatial de Cannes - Mandelieu, par son directeur, Pierre Bénard, de Claire-Anne Reix, directrice du programme européen GMES et Philippe Bardey, président d'Acri, société basée à Sophia-Antipolis, spécialiste de l'observation de la Terre par satellite[46] - [47].

Les partenaires sont Thales Alenia Space (porteur du projet), DCNS, SFR, Eutelsat, des PME (ACRI, I PROCESS, CEDRALIS, J&PGéo, C2 Innovativ’Systems), des organismes de recherche et laboratoires (le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), l'Institut Eurécom, l'Institut supérieur de l'électronique et du numérique) et des organismes publics (tel que le Commissariat à l'énergie atomique (CEA-DAM), l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Géoazur, Météo-France).

Prev'Air

Prev'Air, service gratuit couvrant tout le continent européen avec une précision inégalée, permettant à tout citoyen d'être informé de la qualité de l’air qu’il va respirer durant les trois prochains jours[48].

Rôle des entreprises privées

Thales Alenia Space est étroitement associé à GMES, en particulier dans son établissement de Cannes, siège de la société. GMES y est coordonné par Claire Anne Reix[49], ingénieur des Mines d'Alès, directeur du projet GMES pour le groupe Thales.

La société participe activement aux pôles de compétitivité implantés dans la région PACA. En particulier Thales Alenia Space préside le pôle risques qui, associé aux pôles mer, Solutions communicantes sécurisées (SCS) et Pégase vise à la création du Centre euro-méditerranéen de l’environnement et des risques (CEMER).

Notes et références

- Brève de compte rendu du Forum national des utilisateurs Copernicus 2013, Ministère de l'écologie, consulté le 17 juin 2014.

- « Accèsaux donnéesCopernicus Présentationgénéraleet introduction », Programme Copernicus,

- Décision d'execution (UE) relative aux spécifications techniques de la composante spatiale de Copernicus, p. 3-5

- « Copernicus élabore un système de surveillance des émissions de gaz à effet de serre sans précédent », sur Actu-Environnement, (consulté le ).

- Voir Claire-Anne Reix dans l'encyclopédie CASPWiki

- (en) « Règlement UE No 377/2014 du parlement européen et du conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010 », sur Journal officiel de l'Union européenne, Union européenne,

- (en) « Copernicus Land Monitoring Service », sur Copernicus Land Monitoring Service, Programme Copernicus,

- (en) « About mercator ocean », Programme Copernicus (consulté le )

- (en) « What we offer », Programme Copernicus (consulté le )

- (en) « About Producers », Programme Copernicus (consulté le )

- vidéo produite par le projet FP7 SWIFT et décrivant le service correspondant

- vidéo produite par le projet FP7 SWIFT et décrivant le service correspondant

- vidéo produite par le projet FP7 SWIFT et décrivant le service correspondant

- (en-GB) esa, « Overview », European Space Agency, 200x (lire en ligne, consulté le )

- https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/copernicus-sentinel-4

- (en-GB) esa, « Overview », European Space Agency, 200x (lire en ligne, consulté le )

- « Copernicus - La Terre vue par l'Europe » [PDF], Commission européenne,

- (en) « About us », Agence européenne pour l'environnement, (consulté le )

- (en) « Copernicus High Priority Candidates », Agence spatiale européenne (consulté le )

- (en) Division des missions scientifiques d'observation de la Terre, Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment - Mission Requirements Document, Agence spatiale européenne, (lire en ligne)

- (en) Division des missions scientifiques d'observation de la Terre, Copernicus Imaging Microwave Radiometer(CIMR) Mission Requirements Document, Agence spatiale européenne, (lire en ligne)

- (en) Division des missions scientifiques d'observation de la Terre, Copernicus CO2 Monitoring Mission Requirements Document, Agence spatiale européenne, (lire en ligne)

- (en) Division des missions scientifiques d'observation de la Terre, Copernicus polaR Ice and Snow Topography ALtimeter (CRISTAL) - Mission Requirements Document, Agence spatiale européenne, , 84 p. (lire en ligne)

- (en) Division des missions scientifiques d'observation de la Terre, Copernicus High spatio-temporeal resolution land surface temperature - Mission Requirements Document, Agence spatiale européenne, , 89 p. (lire en ligne)

- (en) Division des missions scientifiques d'observation de la Terre, Copernicus L-band SAR - Mission Requirements Document, Agence spatiale européenne, , 90 p. (lire en ligne)

- « Eumetsat et l’ESA signent l’Accord-cadre GMES », sur le site web de Santinelle-3, 20 octobre 2009, en ligne sentinelle3.com

- Les applications satellitaires au service du développement durable, Ministère de l'écologie, mis en ligne 9 février 2012, consulté le 17 juin 2014.

- (en)Rapport du colloque publié sur le site de l'ESA

- Christian Lardier, « Le Gmes dans l'impasse », dans Air & Cosmos, no 2316, 8 juin 2012

- Air & Cosmos n° 2367 - 2013

- Stefan Barensky, « Copernicus - le segment spatial financé jusqu'en 2021 », dans Air & Cosmos, no 2427, 31 octobre 2014

- (en) Edik Seedhouse, Interim evaluation of Copernicus - Final Report, Springer, , 224 p. (ISBN 978-92-79-71619-5, lire en ligne), p. 120

- (en) « Project database - geoland2 », sur Copernicus, Programme Coperniculs (consulté le )

- (en) « Project database - MyOcean », sur Copernicus, Programme Coperniculs (consulté le )

- (en) « MACC », sur Copernicus, Programme Coperniculs (consulté le )

- (en) « MACC III », sur Copernicus, Programme Coperniculs (consulté le )

- (en) « G-MOSAIC », sur Copernicus, Programme Coperniculs (consulté le )

- (en) « LIMES », sur Copernicus, Programme Coperniculs (consulté le )

- INSPIRE

- SEIS

- « GMES et l’Afrique – instaurer un développement durable | Le Partenariat Afrique-UE », sur africa-eu-partnership.org (consulté le )

- « Nice : l’Eco Vallée, partenaire de la 1re édition des GMES Masters », dans Team Côte d’Azur, 17 septembre 2009, en ligne www.cad.fr

- « Le CNES et GMES : une histoire naturelle », CNESMAG, no 39, novembre 2008.

- Maumon 2009

- Spina - Pôle Mer PACA

- Emmanuelle Pouquet, « Alerte Tsunami : le projet Ratcom validé à Cannes », dans Nice-Matin, 9 juillet 2011

- Emmanuel Maumon, « RATCOM, un réseau d'alerte pour les tsunamis : interview de Jean-Louis Fondère (Thales Alenis Space) », dans WebTimeMedia, 4 juillet 2011, en ligne

- Loïc Chauveau, Sciences et Avenir, 7 décembre 2016, « La qualité de l’air est désormais prédite à trois jours »

- D. P., « Toute une journée pour célébrer les femmes, elles font l'actu : Claire-Anne Reix, une place chez les scientifiques », dans Nice-Matin, 8 mars 2012

Voir aussi

Bibliographie

- « Règlement UE No 377/2014 du parlement européen et du conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010 », sur Journal officiel de l'Union européenne, Union européenne, .

- « Décision d'execution (UE) 2018/621 de la commission du 20 avril 2018 relative aux spécifications techniques de la composante spatiale de Copernicus conformément au règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil », sur Journal officiel de l'Union européenne, Union européenne, .

- (en) Edik Seedhouse, Interim evaluation of Copernicus - Final Report, Springer, , 224 p. (ISBN 978-92-79-71619-5, lire en ligne)Rapport d'évaluation du programme Copernicus réalisé pour la période 2014-1017.

- (en) Thomas Hoerber et Antonella Forganni, European Integration and Space Policy: A Growing Security Discourse (Space Power and Politics), Routledge, , 201 p. (ISBN 978-0-367-34912-7)Analyse de la politique spatiale de l'Union européenne (en particulier Programmes Galileo et Copernicus) sous l'angle de la sécurité.

Présentations du programme

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Portails des services Copernicus de surveillance des sols, de surveillance des océans, de surveillance de l'atmosphère, du changement climatique, de la sécurité et de gestion des urgences

- (en) Résumé rapport annuel produit à partir des données Copernicus sur l'état des océans (4ème trim 2020)

- Site d'information sur les projets R&D GMES, site maintenu par le projet SWIFT de la Commission européenne

- Projet BOSS4GMES : Publications, Présentation Multimedia et Vidéo sur GMES

- GNU (GMES Network of Users)

- vidéo présentant le programme GMES produite par le projet SWIFT

- Article sur le 1er GMES Masters

- « Images satellites montrent les impacts du réchauffement climatique sur l’Europe »

- Emmanuel Maumon, « GMES, bientôt un œil dans la Plaine du Var », WebTimeMedias, (lire en ligne)

- 1Eveline Spina, « RATCOM », sur Pôle Mer PACA

- SB, « Copernicus : feu vert du Parlement européen », Air & Cosmos, no 2367,