Radiocommunication de catastrophe

Les radiocommunications de catastrophe jouent un rôle capital déterminant à tous les stades de la gestion des catastrophes.

Dans certains cas, lorsque l'infrastructure des télécommunications est entièrement détruite, seuls les radiocommunications d’urgence et de catastrophe peuvent être utilisés pour les opérateurs des secours[1].

Principes techniques

Les radiocommunications des secours en cas d'urgence et de catastrophe.

Lors d'une catastrophe, l'aide humanitaire médicale et des secouristes intervenant en pays étranger peuvent utiliser pleinement les outils de radiocommunication[2] qui permettent de sauver des vies sans être de l'ingérence humanitaire. La Convention de Tampere[3] demande aux états signataires[4] (dont la France[5] - [6]) de supprimer les obstacles réglementaires à l'utilisation des stations de télécommunications[7] - [8] - [9].

Ces obstacles comprennent :

- l'obligation de licence pour l'utilisation des fréquences[10] ;

- les restrictions à l'importation d'équipements ;

- les dispositions limitant les mouvements du personnel humanitaire.

Internet mobile

Un téléphone portable (en France) ou téléphone valise (en France) ou téléphone transportable (Règlement des radiocommunications de l'UIT) est un téléphone fonctionnant avec une installation démontable pour être déplacée et puis installée pour être utilisée dans des conditions normales durant des haltes à l'intérieur des limites géographiques d'un pays ou d'une zone. Le téléphone portable ne fonctionne pas durant le déplacement. Le règlement des radiocommunications de l'UIT définit: le téléphone transportable ne peut être utilisé qu'en des points fixes.

Un téléphone mobile ou un mobile multifonction[11], est un téléphone fonctionnant dans des conditions normales durant le déplacement ou pendant des haltes en des points non déterminés, et sans réaliser d'installation, à l'intérieur des limites géographiques d'un pays ou d'une zone.

Les capacités opérationnelles de ces moyens de télécommunications terrestres par fil ou par ondes terrestres sont dépendant des réseaux détruits ou en service pouvant être surchargés.

L'internet mobile est l'ensemble des technologies destinées à accéder à Internet au-delà des stations de travail et des PC fixes et de les rendre accessibles au moyen de terminaux mobiles et de réseaux mobiles.

les réseaux sociaux généraux (type Facebook).

La messagerie instantanée en ligne permet l’échange instantané de messages textuels et de fichiers entre plusieurs personnes par l'intermédiaire de Smartphones, d’ordinateurs connectés au même réseau informatique.

Contrairement au courrier électronique, ce moyen de communication permet de conduire un dialogue interactif.

Le courrier électronique, e-mail, mail est un service de transmission de messages écrits et de documents envoyés électroniquement via un réseau informatique dans la boîte aux lettres électronique d’un destinataire disposant d’une adresse électronique et d'un client de messagerie ou d’un webmail. le destinataire est choisi par l’émetteur.

Radio-télécommunication par satellite

Satellites artificiels

téléphone portable

téléphone portable téléphone portable

téléphone portable téléphone portable

téléphone portable téléphone mobile

téléphone mobile téléphone mobile

téléphone mobile

La Téléphonie par satellite utilise les satellites de télécommunications insensibles aux tremblements de Terre, inondations, tempêtes et autres risques majeurs qui peuvent détruire les moyens de télécommunications terrestres par fil ou par ondes.

La Téléphonie par satellite est actuellement utilisée principalement par les journalistes, les organisateurs de rallyes ou d'expéditions, les navigateurs, les secouristes et les militaires.

Il existe plusieurs réseaux par satellites :

- Thuraya est un système de téléphone satellitaire couvrant principalement le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe de l'Ouest, l'Asie et l'Australie. Le système permet des télécommunications en voix, données et SMS. Les services fournissent également du GmPRS pour l'accès direct à Internet. Plusieurs modèles permettent la connexion en premier choix par les réseaux GSM, sans réseaux GSM trouvé, la connexion est par satellite. Les appareils acceptent les cartes SIM de GSM d'autres réseaux, le propriétaire de la carte GSM étant dans ce cas facturé par son opérateur.

- Globalstar à couverture mondiale via une constellation de 48 satellites en orbite terrestre basse à 1414 kilomètres, destiné à la téléphonie et aux transferts de données à bas débit.

- Iridium est un système global de communications utilisant une constellation de satellites défilants en orbite terrestre basse. Il permet de communiquer sur toute la Terre entre des terminaux mobiles, terrestres ou maritimes, et des fournisseurs d'accès. Des canaux de téléphonie et de données sont disponibles, à partir de terminaux portables ou fixes.

- GSM Satellite est une extension de la norme de téléphonie mobile GSM autorisant les communications par satellite à moindre coût en comparaison aux autres solutions satellite existantes.

- Inmarsat (International maritime satellite) se trouve à 35 786 km d'altitude en orbite géostationnaire couvrant la zone entre les latitudes 70° Nord et 70° Sud c'est-à-dire ne couvrant pas l’Arctique et l’Antarctique (zone polaire), opère quatre satellites assurant les fonctions téléphonie, données, télex et télécopie par l'intermédiaire de 37 stations terrestres. Plusieurs systèmes sont disponibles :

Inmarsat B (premier système numérique) et (remplace l'Inmarsat A système analogique par modulation de fréquence)

Inmarsat C (en texte uniquement) et Mini-C

Inmarsat M et Mini-M

Fleet 33, Fleet 55, Fleet 77[12]

BGAN par un de réseau par 3 satellites s'inspire du GSM 3G par le système mobile packet data de 432kb/s par canal.

La valise Inmarsat C (en texte uniquement) est pour gérer :

- la position de la station valise INMARSAT C (et du bateau) ;

- le déroulement d'une campagne de pêche, d'une course au large) ;

- le déroulement d'un plan d'urgence ;

- les informations d'assistance technique ;

- les informations météorologiques ;

- les messageries électroniques ;

- les télex ;

- les Fax, Document, Fax Internet ;

- Safetynet et Fleetnet ;

- SMS texte ;

- SMDSM ;

- information de sécurité.

Liaison EME

- Les radiocommunications EME par réflexion sur la Lune[15] - [16] peuvent être utilisées en cas de panne des satellites artificiels de télécommunications.

Les stations radios sur la Terre doivent voir la Lune en même temps pour communiquer et utiliser une puissance apparente rayonnée radioélectrique de l'ordre du 1 MW. - Les communications par les satellites artificiels de télécommunications ont progressivement révolutionné le trafic par réflexion sur la Lune en radiotélétype[17].

Liaisons de faible capacité HF et MF

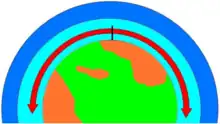

En raison de l'utilisation d'équipement de type Haute fréquence, les liaisons réseaux intercontinentales, continentales et nationales sont de faible capacité car l’envoi d’une image détaillé ou d’une photo couleur demande plusieurs minutes de transmission radio. Les ondes décamétriques se propagent par réflexions successives entre le sol ou la mer et les couches ionisées. Elles peuvent ainsi être reçues à une grande distance de l'émetteur, même lorsque la courbure de la surface terrestre empêche une liaison en vue directe entre la station émettrice et la station réceptrice[18].

Radiocommunications intercontinentales

Caractéristiques des bandes de fréquences utilisées pour les communications intercontinentales par réflexion sur les couches E, F, F1 et F2[19] :

- de 6 MHz à 10 MHz, ce sont des bandes nocturnes

pour lesquelles la réception n’est possible à grande distance que lorsqu’il fait nuit entre les lieux d’émission et de réception ; - de 10 MHz à 15 MHz, ce sont des bandes mixtes

pour lesquelles les meilleures réceptions sont lorsque l’émetteur est dans le jour et le récepteur dans la nuit, ou inversement ; - de 15 MHz à 23 MHz, ce sont des bandes diurnes

pour lesquelles les meilleures réceptions à grande distance sont lorsque le parcours entre l’émetteur et le récepteur est éclairé par le soleil ; - au-delà de 23 MHz, ce sont des bandes de propagation occasionnelle à grande distance, a lieu de temps en temps,

avec régulièrement des radiocommunications à grande distance durant 3 ans tous les 11 ans en fonction du cycle solaire au maximum[20].

Radiocommunications continentales et nationales

Concernant les communications continentales et nationales par réflexion sur les couches E, F, F1, on peut résumer :

- de nuit : bandes de 3 MHz à 9 MHz ;

- de jour : bandes de 5 MHz à 16 MHz.

Radiocommunications régionales et départementales

Liaisons de faible capacité (équipement du type moyenne fréquence ou haute fréquence) pour les radiocommunications régionales et départementales.

- En résumé :

Moyenne fréquence et haute fréquence (MF et HF)

Liaisons de faible capacité de radiocommunication du type A :

Les émetteurs-récepteurs sont conçus pour ce type de communications. Les équipements doivent être transportables, à ondes hectométriques et décamétriques et à semi-conducteurs pour des raisons de fiabilité et de consommation d'énergie. En outre, ils sont prévus pour se mettre hors circuit automatiquement lorsqu'ils ne sont pas utilisés afin d'économiser les batteries et limiter les risques de brouillage.

Par exemple, une station terminale de 100 W à bande latérale unique (BLU) à semi-conducteurs et fonctionnant dans une bande limitée, par exemple entre 2 MHz et 8 MHz, et équipée d'une antenne fouet de 2 m, peut avoir une portée de 250 km suivant les conditions météorologiques, de propagation et de relief de terrain.

Le système, exploité en mono-fréquence tactique, avec un synthétiseur de fréquences pour assurer un choix rapide et étendu de fréquences en présence de brouillage et pour faciliter l'établissement de la liaison en cas d'urgence, doit pouvoir permettre une autonomie de 24 heures à partir d'une batterie standard (en supposant que l'émetteur ne soit pas employé de façon intensive). On peut charger la batterie à partir d'une génératrice montée sur un véhicule et tous les éléments peuvent être transportés à la main en terrain difficile.

Secours en cas d'urgence et de catastrophe

Sur 2 182 kHz des essais de radio-télécommunication de catastrophe ont donné une portée de 250 km avec un émetteur de 60 W et une antenne mono-pôle (fil unique) de 7 à 10 mètres alimentée par une boîte de couplage automatique[21].

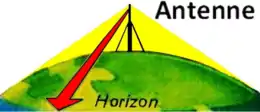

NVIS

Il s'agit de la propagation ionosphérique des ondes radioélectriques avec une incidence quasi verticale en direction du ciel. Ce mode de propagation est utilisé pour des radiocommunications locales et régionales dans les bandes de 1,6 à 12 MHz à l’intérieur d’une zone arbitraire de 250 km autour de l'émetteur et sans zone de silence. Car l'onde arrive du ciel quel que soit le relief, on peut pratiquer le NVIS depuis le fond d'une vallée. Le NVIS est utilisé pour les radio-télécommunications de secours en cas d'urgence et de catastrophe sur une panne de réseau VHF et UHF.

Antennes

Antenne adaptée au NVIS

Une antenne horizontale disposée seulement à quelques mètres au-dessus du sol est bien adaptée à la propagation en direction du ciel. L'antenne NVIS peut être constituée par un dipôle tendu et placé à quelques mètres au-dessus d'un réseau de réflecteurs au niveau du sol.

Antenne transportable

Dans cette application, l'antenne est démontable et remontable à volonté, le déplacement s'effectuant avec l'antenne démontée.

Ces antennes horizontales sont accordées par une boîte de couplage dans les bandes de 1,6 à 12 MHz et fonctionnent en monopôle ou en dipôle. Elles sont érigées seulement à quelques mètres au-dessus du sol, avec, éventuellement un sol artificiel métallique ou un fil de masse.

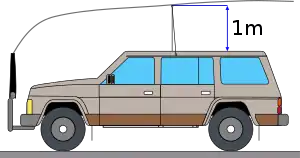

Antenne de véhicule terrestre

Pour les véhicules, l'antenne est plus courte, fixée sur le pare-chocs :

- soit l'antenne est courbée au-dessus du véhicule et couplée en monopôle, l'antenne fonctionnant en fil monopôle ;

- soit l'antenne est courbée au-dessus du sol, l’antenne est fixée sur le pare-chocs arrière et érigée en arrière au-dessus du sol, le fouet et le véhicule sont alors couplés en dipôle.

Cette antenne horizontale a son lobe de rayonnement principal quasi vertical en direction du ciel.

La boîte de couplage automatique a une forte réactance inductive.

Pour permettre à la boîte de couplage automatique de faire son accord lors d'une prise d'écoute sur une fréquence en BLU, l'opérateur radio doit appuyer cinq secondes sur la touche « Tune » de l'émetteur ou siffler cinq secondes dans le microphone.

Radiodiffusion de catastrophe

La radiodiffusion internationale sur ondes courtes pour les secours en cas de catastrophe est l'émission radio destinées à être reçues directement par le public en général et s'applique à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire pour les diffusions d'urgence dans les bandes d'ondes décamétriques (HF). Ce service peut comprendre des émissions sonores ou d'autres genres d'émission[22] - [23] - [24].

Des stations de radiodiffusion pour les secours en cas de catastrophe sont reçues sur les fréquences : 5 910 kHz, 7 400 kHz, 9 430 kHz, 11 840 kHz, 13 620 kHz, 15 650 kHz, 17 500 kHz, 18 950 kHz, 21 840 kHz, 26 010 kHz[25].

VHF-UHF

Réseaux locaux de radiocommunication (équipement du type VHF et UHF).

Les fréquences actuellement en vigueur pour la coordination inter-agence et les radiocommunications sécurisées dans le cadre de l'assistance humanitaire internationale, sont à bande étroite.

Le Groupe de travail sur les télécommunications d'urgence (WGET, Working Group on Emergency Télécommunications), qui constitue également le groupe de référence sur les télécommunications du Comité permanent inter-agence (IASC, Inter-Agency Committee) sur les affaires humanitaires pour les Nations unies a adopté un plan de fréquence précis dans le cadre des réseaux locaux de radiocommunication (équipement du type VHF UHF).

Les réseaux de radiocommunication du type B sont envisagés comme des centres locaux assurant des radiocommunications sur canal unique avec 10 à 20 stations extérieures et fonctionnant sur ondes métriques ou décimétriques jusqu'à 470 MHz environ. On pourrait utiliser à cette fin les équipements à canal unique et à canaux multiples du service mobile terrestre.

La propagation locale en VHF et en UHF

Sur ces bandes, la propagation se fait dans une zone de réception directe (quelques dizaines de kilomètres) en partant de l’émetteur[26].

- La propagation est comparable à celle d’un rayon lumineux.

- Les obstacles sur le sol prennent de l’importance en VHF.

- Les obstacles sur le sol prennent une grande importance en UHF.

- Les propagations sporadiques radios à grande distance en VHF et en UHF ne sont pas utilisables par les secours.

VHF

.PNG.webp)

Description des canaux catastrophes utilisés dans les fréquences métriques allouées au service mobile terrestre :

| Groupe en bande VHF | mono-fréquence tactique émission et réception |

Duplex émission du répéteur |

Duplex différent dans les pays entrée du répéteur −4,6 MHz ; −5 MHz | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Canal A : premier choix | 163,100 MHz | 163,100 MHz | 158,500 MHz | 158,100 MHz | |

| Canal B : canal de remplacement | 163,025 MHz | 163,025 MHz | 158,425 MHz | 158,025 MHz | |

| Canal C : canal de remplacement | 163,175 MHz | 163,175 MHz | 158,575 MHz | 158,175 MHz | |

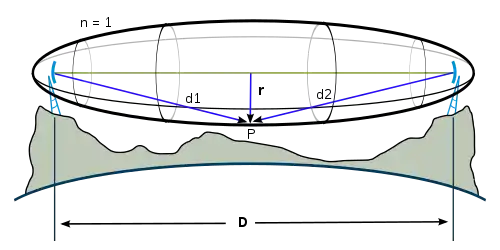

- En absence d'obstacles, la portée radio est fonction de la courbure de la terre et de la hauteur des antennes d’émission et de réception en VHF selon la formule :

où :

d est la portée radio en km (sans obstacles intermédiaires) ;

h1 est la hauteur de l’antenne d’émission en mètres au-dessus de la hauteur moyenne du sol ;

h2 est la hauteur de l’antenne de réception en mètres au-dessus de la hauteur moyenne du sol.

Exemple entre deux stations radioélectriques:

- la hauteur de l’antenne d’une station radioélectrique est de 4 mètres au-dessus de la hauteur moyenne du sol ;

- la hauteur de l’antenne de l'autre station radioélectrique est de 9 mètres au-dessus de la hauteur moyenne du sol ;

- la distance maximum entre les deux stations radioélectriques est de 21 km (sans obstacles intermédiaires).

Les portées pratiques en onde directe, au-dessus du sol, obtenues par le tableau ci-dessous, sont indiquées en kilomètres suivant les hauteurs des antennes d'émission et de réception, la portée correspond à une puissance d'émission de 10 watts sur 160 MHz et pour une réception radioélectrique d'un champ de 3 microvolts par mètre[27].

| Hauteurs des antennes des stations au-dessus de la hauteur moyenne du sol | Distance de la portée | ||

|---|---|---|---|

| une station | l'autre station | en ville, en forêt | en mer |

| 1,80 m | 1,80 m | 2,5 km | 13 km |

| 9 m | 1,80 m | 6,5 km | 24 km |

| 9 m | 9 m | 13 km | 45 km |

| 180 m | 1,80 m | 21 km | 67 km |

UHF

Description des canaux catastrophes utilisés dans les fréquences décimétriques allouées au service mobile terrestre :

| Groupe en bande UHF | mono-fréquence tactique émission et réception |

Duplex émission du répéteur |

Duplex - 5 MHz entrée du répéteur |

Duplex - 10 MHz entrée du répéteur | |

|---|---|---|---|---|---|

| Canal UA : Premier choix | 463,100 MHz | 463,100 MHz | 458,100 MHz | 453,100 MHz | |

| Canal UB : Canal de remplacement | 463,025 MHz | 463,025 MHz | 458,025 MHz | 453,025 MHz | |

| Canal UC : Canal de remplacement | 463,175 MHz | 463,175 MHz | 458,175 MHz | 453,175 MHz |

- En absence d'obstacles, la portée radio est fonction de la courbure de la terre et de la hauteur des antennes d’émission et de réception en UHF selon la formule :

où :

d est la portée radio en km (sans obstacles intermédiaires) ;

h1 est la hauteur de l’antenne d’émission en mètres au-dessus de la hauteur moyenne du sol ;

h2 est la hauteur de l’antenne de réception en mètres au-dessus de la hauteur moyenne du sol.

- Appareils portables de faible puissance, appelés talkies-walkies a usage libre en Union européenne

Rapidité opérationnelle

Pour une rapidité opérationnelle, une organisation de secours arrivant sur place peut demander à utiliser et partager les infrastructures de radiocommunications d’urgences opérationnelles des autres organisations existantes déjà implantées sur la zone.

Les raisons d’utilisations des radiocommunications partagés entre les deux organisations doivent être semblables ou complémentaires et l’utilisation des radiocommunications doit être clairement convenue devant les autorités des États de la zone concernée.

- Des facilités administratives sont déjà prédéterminées pour certaines organisations :

radioamateur, radioamateur au service de la sécurité civile, marine, aéronautique, secours locaux, FENICS, Télécoms sans frontières... - Des facilités administratives sont possibles à certaines organisations.

Exemple : d’après la résolution no 10[30], dans chaque pays, des facilités avec une rapidité administrative sont possibles aux organisations : Comité international de la Croix-Rouge, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Croix-Rouge locale ou Croissant-Rouge local[31] - [32].

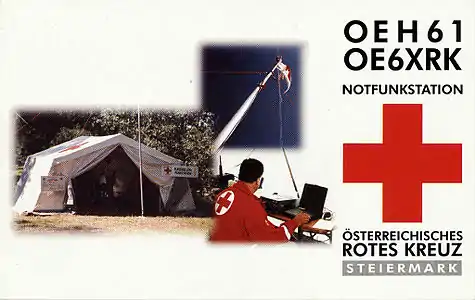

Station radio OEH61 et OE6XRK de la Croix-Rouge autrichienne

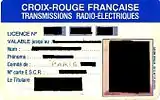

Station radio OEH61 et OE6XRK de la Croix-Rouge autrichienne Certificat d'opérateur pour les transmissions radio-électriques de la Croix-Rouge française

Certificat d'opérateur pour les transmissions radio-électriques de la Croix-Rouge française

Utilisation des services maritimes aéronautiques et radioamateurs

Utilisation d’une station maritime

Sur une catastrophe internationale, les organisations déjà titulaires d'indicatif sous licence radio maritime peuvent utiliser le matériel radioélectrique marine. L'indicatif est attribué à la coque du véhicule radio, à un bâtiment « station côtière radio ». La licence désigne le matériel radioélectrique utilisé avec les caractéristiques (puissances, fréquences et modes d’émission).

Les centres de radiocommunications maritimes en ondes décamétriques, installées dans divers pays permettent les liaisons radios avec les navires en mer et avec les opérateurs des secours pour les organisations intervenant sur une catastrophe internationale. Elles permettent la demande d'aide médicale par radios ondes décamétriques.

- Les canaux marines

Les canaux navire à navire sont utilisables par les organisations déjà titulaires d'indicatif sous licence radio maritime.

Les canaux haute fréquence (4 MHz à 26 MHz) entre stations mobiles par radiotéléphonie en simplex et en bandes croisées en USB (maxi 1 kW) en kHz :

.PNG.webp)

- 4000 à 4063 (tous les 3 kHz)[33] ; et 4146, 4149 ;

- 6224, 6227, 6230 ;

- 8101 à 8191 (tous les 3 kHz)[33] ; et 8294, 8297 ;

- 12353, 12356, 12359, 12362, 12365;

- 16528, 16531, 16534, 16537, 16540, 16543, 16546 ;

- 18825, 18828, 18831, 18834, 18837, 18840, 18843 ;

- 22159, 22162, 22165, 22168, 22171, 22174, 22177 ;

- 25100, 25103, 25106, 25109, 25112, 25115, 25118.

- Manœuvre d’une station maritime

Dans le monde, depuis le , pour manœuvrer une station de bord radiotéléphonique, il est nécessaire de posséder un des certificats suivants[34] - [35] :

- certificat restreint de radiotéléphoniste maritime ;

- certificat restreint d'opérateur (SRC, Short Range Certificate) ;

- certificat spécial d'opérateur, (LRC, Long Range Certificate) ;

- certificat général d'opérateur (LRC, Long Range Certificate).

Depuis le 31 janvier 1997, pour configurer, programmer, modifier, réparer une station de bord de navire, il est nécessaire de posséder un des certificats suivants[36] :

- certificat de radioélectronicien de première classe (CR1) ;

- certificat de radioélectronicien de deuxième classe (CR2).

- Mobile terrestre

Dispositions relatives au service mobile terrestre. Les stations du service mobile terrestre situées dans des régions inhabitées, peu peuplées ou isolées peuvent, pour les besoins de la détresse et de la sécurité, se servir des fréquences ci-dessous[37] :

| Fréquences | Utilisations | Remarques |

|---|---|---|

| 2 182 kHz[38] | Fréquence de détresse radiotéléphonique en USB | en classe J3E et (P maxi 400 W) |

| 4 125 kHz[39] | Fréquence auxiliaire à 2 182 kHz (air/mer/terre), inter-aéronef en USB | en classe J3E et (P maxi 1 kW) |

| 156,3 MHz[40] | Canal 06. Fréquence de dégagement à 156,8 MHz en FM | en classe G3E et (P maxi 25 W) |

| 156,8 MHz[41] | Canal 16 de détresse en radiotéléphonie en FM | (P maxi 25 W) dégagement sur 156,3 MHz |

Les procédures de « sécurité et vie humaine » sont obligatoires pour les stations du service mobile terrestre lorsqu'elles utilisent des fréquences prévues pour les communications de détresse et de sécurité[42]. Pour manœuvrer une station de bord radiotéléphonique il est nécessaire de posséder un certificats station maritime.

Utilisation d’une station d'aéronef

Sur une catastrophe internationale, les organisations pour gérer efficacement la logistique, réception, stockage et la distribution des secours. Les organisations déjà titulaires d'indicatifs sous licences peuvent aussi être appelées par des bandes radios à s'interconnecter avec les services aéronautiques.

- Manœuvre d’une station d'aéronef

Pour manœuvrer une station radiotéléphonique dans les bandes aéronautiques, il est nécessaire de posséder un des certificats suivants[43] :

- Les licences des navigants de l'aéronautique civile.

- Les mentions: aptitude à la radiotéléphonie ;

- L'agrément d'agent AFIS ;

- L'agrément de pompier d'aérodrome ;

- Le certificat d'exploitant hospitalier en télécommunications.

Les certificats étranger :

- certificat restreint de radiotéléphoniste du service aéronautique [44] ;

- Qualification restreinte de radiotéléphoniste international ;

- Qualification de radiotéléphoniste international.

Utilisation d’une station radioamateur

- Manœuvre d’une station radioamateur

Pour manœuvrer une station dans les bandes radioamateur, il est nécessaire de posséder un certificat d'opérateur du service amateur.

- Utilisation du service radioamateur

Les bandes radioamateurs[45] sont bien adaptées à une utilisation à bref délai dans les cas d'urgence.

Pour établir des contacts radios par le truchement d'une station de radioamateur il convient d'utiliser la procédure suivante :

- Informer le propriétaire de la station de radioamateur qu'en vertu de la résolution 640[46] et de la résolution 646[1] des règles internationales pour les radiocommunications, les secours sont en droit, dans le cas de catastrophes, d'utiliser les bandes de fréquences attribuées au service radioamateur ;

- Demander à l'opérateur radioamateur d'appeler n'importe quelle autre station de radioamateur[47], si possible située dans le pays à contacter, pour établir un contact direct et immédiat par téléphone avec le secrétariat de l'organisation (située en France dans notre cas) ou avec la station de radio de l'organisation.

- Pour le trafic intercontinental, l'Union internationale des radioamateurs (IARU) recommande l’utilisation, pour les secours en cas de catastrophe, des fréquences suivantes[48] :

- 14,300 MHz Emergence Center of Activity de la bande des 20 mètres,

- 18,160 MHz Emergence Center of Activity de la bande des 17 mètres,

- 21,360 MHz Emergence Center of Activity de la bande des 15 mètres ;

- De plus en fonction de l'aide souhaité, des permanences internationales radioamateurs sont effectuées sur les fréquences :

- Pour le trafic continental en Europe, l'ouest du Moyen-Orient, Afrique, le nord de l'Asie, l'IARU région 1 recommande l’utilisation, pour les secours en cas de catastrophe, des fréquences suivantes[49] :

- 3,760 MHz Emergence Center of Activity en région 1 de la bande des 80 mètres ;

- 7,110 MHz (ou 7,060 MHz) Emergence Center of Activity en région 1 de la bande des 40 mètres[50],

- en plus des fréquences ci-dessus d’autres fréquences et d’autres bandes peuvent être utilisées ;

- Pour le trafic continental en Amérique et au Groenland, l'IARU région 2 recommande l’utilisation, pour les secours en cas de catastrophe, des fréquences suivantes[51] :

- 3,750 MHz et 3,985 MHz Emergence Center of Activity en région 2 de la bande des 80 mètres,

- 7,110 MHz, 7,240 MHz et 7,290 MHz Emergence Center of Activity en région 2 de la bande des 40 mètres ;

- Pour le trafic continental en Océanie et en Asie, l'IARU région 3 recommande l’utilisation, pour les secours en cas de catastrophe, des fréquences suivantes[52] :

- 3,600 MHz Emergence Center of Activity en région 3 de la bande des 80 mètres,

- 7,110 MHz Emergence Center of Activity en région 3 de la bande des 40 mètres ;

- Pour le trafic intercontinental, l'Union internationale des radioamateurs (IARU) recommande l’utilisation, pour les secours en cas de catastrophe, des fréquences suivantes[48] :

- Donner de façon claire les renseignements suivants :

- heure du premier appel de l'expéditeur du message (en heure UTC),

- fréquence utilisée en MHz par l'expéditeur du message,

- indicatif d'appel de la (des) station(s) concernée(s),

- prochain contact possible, sur quelle fréquence, en MHz, et à quelle heure, en UTC, avec quel indicatif radio,

- message (éventuel) à communiquer à…

- Composition des messages :

De plus les radioamateurs au service de la sécurité civile utilisent les fréquences :

- 3,632 MHz ; 3,682 MHz ;

- 5,355 MHz en PSK31 ;

- 7,082 MHz ; 7,092 MHz ;

- 10,132 MHz ; 10,142 MHz ;

- 14,132 MHz ; 14,182 MHz ;

- 18,132 MHz ; 18,142 MHz ;

- 21,232 MHz ; 21,282 MHz ;

- 28,532 MHz ; 28,582 MHz ;

- 144,037 MHz ; 144,082 MHz ; 145,450 MHz ; 145,462 5 MHz ; 145,475 MHz.

- Système MARS (auxiliaire militaire)

Le système radio auxiliaire civil et militaire (MARS) est un programme géré et exploité par l'armée des États-Unis, Marine et Armée de l'Air. Le système est constitué principalement de radioamateurs qui souhaitent venir en aide aux militaires pour des radiocommunications sur une base locale, nationale et internationale comme un complément aux communications normales. Les programmes MARS est également en service actif, en service réserve et dans les unités de la Garde nationale; Navy, Marine Corps, et le National Oceanic and Atmospheric Administration et de la Garde côtière et les stations à terre.

- Utilisation du service radioamateur des scouts

Utilisation du service radioamateur des scouts pour établir des contacts en radiotéléphonie

- 3,740 MHz ; 3,940 MHz ;

- 7,090 MHz ; 7,190 MHz ;

- 14,290 MHz ;

- 18,140 MHz ;

- 21,360 MHz ; 21,282 MHz ;

- 24,960 MHz ;

- 28,390 MHz ; 28,582 MHz ;

- 50,160 MHz ;

Utilisation du service radioamateur des scouts pour établir des contacts en radiotélégraphie CW

- 3,590 MHz ;

- 7,030 MHz ;

- 14,060 MHz ;

- 18,080 MHz ;

- 21,140 MHz ;

- 24,910 MHz ;

- 28,180 MHz ;

- 50,160 MHz ;

Établissement de radiocommunications

Avant une transmission chaque station se mettra sur écoute pendant une période assez longue pour s'assurer qu'elle ne va pas provoquer d'interférences nuisibles.

S'il y a des risques d'interférences la station attendra la première interruption de la transmission et saisira cette occasion pour s'interposer ; elle peut toutefois interrompre une transmission en cours dans les circonstances suivantes :

- quand une transmission est de longue durée et que la station souhaitant l'interrompre doit transmettre un message de plus haute priorité ;

- quand on souhaite informer la station émettrice que la station réceptrice n'est pas en mesure de recevoir correctement la transmission en cours ;

- quand des circonstances particulières rendent l'interruption souhaitable ;

- en cas de message d'urgence ou de détresse.

Contenu des messages

- Aucun code spécial et aucune abréviation ne sont autorisés sur un réseau radio.

L'opérateur responsable (technicien radio) de la station, avant d'accepter le message pour transmission, doit s'assurer que le texte de l'expéditeur est écrit clairement et qu'il ne peut y avoir de doute quant à sa composition. - Le texte des messages doit être rédigé en clair (sans code secret). L'expéditeur doit renoncer à utiliser des mots et des phrases non essentiels, comme les formules de politesse, etc.

- Tous les messages doivent être lisibles et écrits à l'aide des caractères suivants :

- lettres : A B C D E F G H l J K L M N D P Q R S T U V W X Y Z ;

- chiffres : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ;

- signes : « / » « : » « = » « ? » « stop » pour le point « @ » ou « AC » en un seul caractère et « décimale » pour la virgule ou le point-virgule ;

- QUOTE pour « citation » et UNQUOTE pour « fin de citation » ;

- aucun autre signe de ponctuation ne sera employé.

Composition des messages

Courte présentation des règles de compositions communes à tous les messages.

- Le préambule doit respecter l'ordre suivant :

- mention de l'expéditeur du message ;

- l'Organisation « X », sécurité civile, radio sans frontière, Médecins sans frontières, ERU, Croix-Rouge française, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Genève, etc.

- lieu d’origine ;

- numéro du message (il sera énoncé en clair ou sous une forme permettant son identification par la station réceptrice) ;

- compte des mots (par exemple : CK 177. Il indiquera le nombre des mots que comportent l'adresse, le texte et la signature ;

- date et heure de la rédaction (par exemple : 29/12/04 0945 Z ou UTC ou GMT) ;

- mention de l'expéditeur du message ;

- puis indiquer l'organisation spécifique parmi toutes les organisations présentes pour faciliter la transmission de l'information au bon destinataire par le Centre des messages du CICR.

- L'adresse qui sera libellée en précisant le nom de l'organisation, le lieu de destination, puis le nom de la personne, du département, de la division ou du bureau où le message doit être délivré.

- Le texte des messages devra être rédigé conformément aux recommandations ci-dessus.

- La signature devra être le nom de famille de la personne ou le nom abrégé de l'organisation dont émane le message.

- Exemple de composition typique d'un message :

« ERU SIGLI POUR VITTANI DEMANDONS INFO REFY 175 ENVOI FOURNITURES MEDICALES STOP LEADER HEALTH ROBINSON ERU FRENCH No 37 CK 17 29/12/04 0945Z »

Transmissions d'urgence et de sécurité, et transports sanitaires

Signal et message d'urgence

En radiotélégraphie Morse, le signal d'urgence consiste en trois répétitions du groupe XXX, transmis en séparant bien les lettres de chaque groupe et les groupes successifs. Il est transmis avant l'appel.

En radiotéléphonie, le signal d'urgence est constitué par le groupe PANPAN, (étant prononcé comme en français « panne panne »). Il est répété trois fois avant l'appel.

Le signal d'urgence ne peut être transmis qu'avec l'autorisation du commandant ou de la personne responsable du navire, de l'aéronef et de tout autre véhicule portant la station mobile ou la station terrienne mobile du service mobile maritime par satellite.

Le signal d'urgence ne peut être transmis par une station terrestre ou une station terrienne du service mobile maritime par satellite située en un point fixe déterminé qu'avec l'approbation de l'autorité responsable.

Le signal d'urgence indique que la station appelante a un message très urgent à transmettre concernant la sécurité d'un navire, d'un aéronef, d'un autre véhicule ou d'une personne.

Le signal d'urgence et le message qui le suit sont transmis sur une ou plusieurs des fréquences internationales de détresse 500 kHz en radiotélégraphie, 2 182 kHz en radiotéléphonie, 156,800 MHz en radiotéléphonie, sur les fréquences de détresse supplémentaires 4 125 kHz et 6 215 kHz, sur la fréquence aéronautique d'urgence 121,500 MHz, sur la fréquence militaire 243 MHz ou sur toute autre fréquence pouvant être utilisée en cas de détresse.

Toutefois, dans le service mobile maritime, le message est transmis sur une fréquence de travail

s'il s'agit d'un message long ou d'un avis médical, ou bien, dans les zones à trafic intense, s'il s'agit de la répétition d'un message transmis conformément aux dispositions.

Une indication à cet effet est donnée à la fin de l'appel.

Le signal d'urgence a priorité sur toutes les autres communications, sauf sur celles de détresse. Toutes les stations qui entendent le signal d'urgence doivent prendre soin de ne pas brouiller la transmission du message qui le suit.

Dans le service mobile maritime, les messages d'urgence peuvent être adressés, soit à toutes les stations, soit à une station déterminée.

Les messages que précède le signal d'urgence doivent, en règle générale, être émis en langage clair.

Les stations mobiles qui entendent le signal d'urgence doivent rester à l'écoute pendant trois minutes au moins. Passé ce délai, si aucun message d'urgence n'a été entendu, une station terrestre doit, si possible, être avisée de la réception du signal d'urgence. Le service normal peut reprendre ensuite.

Toutefois, les stations terrestres et mobiles qui sont en communication sur des fréquences autres que celles utilisées pour la transmission du signal d'urgence et de l'appel qui le suit peuvent continuer sans arrêt leur travail normal, à moins qu'il ne s'agisse d'un message « à tous » (CQ, Seek you).

Lorsque le signal d'urgence a précédé l'émission d'un message « à tous » (CQ) comportant des mesures à prendre par les stations recevant ce message, la station responsable de l'émission doit l'annuler dès qu'elle sait qu'il n'est plus nécessaire d'y donner suite. Ce message d'annulation est également un message « à tous » (CQ).

Transports sanitaires

- Historiques

La nécessité d'utiliser les radiocommunications pour annoncer et identifier les transports sanitaires est apparue pendant la Seconde Guerre mondiale. En mer, plus de 45 navires-hôpitaux et 4 navires affrétés par le Comité international de la Croix-Rouge furent coulés ou endommagés par faits de guerre : l'absence de moyens d'identification efficaces fut la cause de la plupart des attaques en surface ou sous-marines. En 1943, un navire-hôpital attaqué par des avions s'efforça de se faire identifier par radio. La station côtière de Malte retransmit le message du navire sous forme d'appel à tous (CQ) sur les fréquences internationales de détresse de 500 kc/s en radiotélégraphie et de 1 650 kc/s en radiotéléphonie (ex 2 182 kHz), mais les avions assaillants ne purent capter cette émission.

- Transport sanitaire en zone de conflit

Dans une zone de combat, aux fins d'annonce et d'identification de transports sanitaires placés sous la direction d'une partie à un conflit ou d'États neutres, ou d’un navire portant secours aux blessés, aux malades et aux naufragés, le responsable du transport sanitaire doit faire transmettre les signaux d'urgence de trois groupes PAN PAN suivis par l'adjonction du seul groupe MEDICAL en radiotéléphonie[53].

L'expression « transports sanitaires », définie dans les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels, recouvre tout moyen de transport, par terre, par eau ou par air, militaire ou civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire placé sous la direction d'une autorité compétente d'une partie à un conflit ou d'États neutres et d'autres États non parties à un conflit armé, lorsque ces navires, ces embarcations et ces aéronefs portent secours aux blessés, aux malades et aux naufragés[54].

Aux fins d'annonce et d'identification de transports sanitaires qui sont protégés conformément aux Conventions de Genève du CICR susmentionnées, une transmission complète des signaux d'urgence en radiotéléphonie sur les fréquences internationales de détresse: 2 182 kHz[38], 156,800 MHz, les fréquences de détresse supplémentaires 4 125 kHz[55] et 6 215 kHz[56], la fréquence aéronautique d'urgence 121,500 MHz, la fréquence militaire 243 MHz[57] ou toute autre fréquence pouvant être utilisée en cas de détresse peuvent être utilisées par les transports sanitaires aux fins d'auto-identification et d'établissement des communications[58]. La communication doit, dès que possible en pratique, être transférée sur une fréquence de travail appropriée.

L'utilisation des signaux décrits indique que le message qui suit concerne un transport sanitaire protégé. Le message doit contenir les données suivantes :

- l'indicatif d'appel ou tout autre moyen reconnu d'identification du véhicule de transport sanitaire ;

- la position du véhicule de transport sanitaire ;

- le nombre et le type de véhicules de transport sanitaire ;

- l'itinéraire prévu ;

- la durée estimée du déplacement, et les heures de départ et d'arrivée prévues, selon le cas ;

- toute autre information, telle que l'altitude de vol, les fréquences radioélectriques de veille, langues utilisées, modes et codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.

Ces dispositions s'appliquent, s'il y a lieu, à l'utilisation des signaux d'urgence par des transports sanitaires.

L'identification et la localisation des transports sanitaires en mer peuvent être effectuées au moyen des répondeurs radar maritimes normalisés[59].

L'identification et la localisation des transports sanitaires par aéronef peuvent être effectuées au moyen du système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu'il est spécifié à l'annexe 10 de la Convention relative à l'aviation civile internationale.

L'utilisation des radiocommunications pour annoncer et identifier les transports sanitaires est facultative.

- Identification sanitaire à un aéronef hostile

La fréquence aéronautique militaire de 243 MHz est utilisée en cas de véritable urgence, c'est-à-dire dans des situations où des actions hostiles d'un avion vont être entreprises de manière imminente. Toutefois, il est aussi clair qu'une fois le premier contact établi sur la fréquence d'urgence 243 MHz, les communications devraient être transférées le plus rapidement possible sur une des fréquences de travail qui sont en général attribuées par une force militaire ou bien définies préalablement par les parties à un conflit comme la fréquence 282,800 MHz.

Transport neutre

Dans une zone de combats, aux fins d'annonce et d'identification, le capitaine d'un navire placé sous la direction d'un État neutre à un conflit doit faire transmettre les signaux d'urgence[60] : d'un seul groupe PAN PAN suivi par l'adjonction du seul groupe NEUTRAL en radiotéléphonie sur les fréquences internationales de détresse: 2 182 kHz, 156,800 MHz, sur les fréquences de détresse supplémentaires 4 125 kHz et 6 215 kHz, sur la fréquence aéronautique d'urgence 121,500 MHz, sur la fréquence militaire 243 MHz ou sur toute autre fréquence pouvant être utilisée en cas de détresse peuvent être utilisées par les transports sanitaires aux fins d'auto-identification et d'établissement des communications. La communication doit, dès que possible en pratique, être transférée sur une fréquence de travail appropriée.

Le message doit contenir les données suivantes :

- l'indicatif d'appel ou tout autre moyen reconnu d'identification du véhicule de transport neutre ;

- la position du véhicule de transport neutre ;

- le nombre et le type de véhicules de transport neutre ;

- l'itinéraire prévu ;

- la durée estimée du déplacement, et les heures de départ et d'arrivée prévues, selon le cas ;

- toute autre information, les fréquences radioélectriques de veille, langues utilisées, modes et codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.

Bande des 475 kHz

L’attribution de la bande 472 à 479 kHz désignée aussi par sa longueur d'onde de 630 mètres au service radioamateur[61], afin de mettre au point des systèmes à onde de sol fiables[62] pour les secours en cas de catastrophe et de disposer de fréquences pour des expériences de traitement numérique des traitements du signal[63].

L'antenne en T est appropriée pour émettre dans cette bande

La bande ne doit pas être utilisé dans ces pays: Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Biélorussie, Chine, Comores, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Russie, Irak, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, Oman, Ouzbékistan, Qatar, Syrie, Kirghizistan, Somalie, Soudan, Tunisie et Yémen; car l'utilisation de la bande comprise de 415 kHz à 526,5 kHz est exclusive aux services maritime et aéronautique[64] et ceci doit être pris en considération par les pays autorisant une telle utilisation.

Notes et références

- [PDF] Résolution 646 (Rev. WRC-2003) Protection du public et secours en cas de catastrophe

- RÉSOLUTION UIT-R 53 Utilisation des radiocommunications pour les interventions et les secours en cas de catastrophe

- Convention de Tampere.

- États signataires de la Convention de Tampere.

- En cas d'urgence et de catastrophe: adhésion à la convention de Tampere sur les télécommunications des opérations de secours en cas de catastrophe

- Décret no 2014-1480 du 9 décembre 2014 portant publication de la convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets des catastrophes Âet pour les opérations de secours en cas de catastrophe, signée à Tampere le 18 juin 1998

- (mul) Résolution 644 (Rev. WRC-2007)

- (mul) Résolution 646 (Rev. WRC-2003) Protection du public et secours en cas de catastrophe

- (mul) Résolution 647 (COM6/2) (WRC-2007)

- Vocabulaire des télécommunications (liste de termes, expressions et définitions adoptés)

- Comparaison Fleet 33, Fleet 55, Fleet 77

- Recommandation de l'Union internationale des télécommunications, référence aux dispositions du règlement des radiocommunications RR5.375 ; AP15, Tableau 15-2,

- Recommandation de l'Union internationale des télécommunications, référence aux dispositions du règlement des radiocommunications RR5.356 ; AP15, Tableau 15-2,

- Les Documents du REF QO-22-1 et QO-22-2 de décembre 1972, Détermination des possibilités de liaisons par réflexion lunaire.

- Les Documents du REF QO-51-2 de décembre 1963, Propagation THF.

- « US Navy, radiotélétype antenne entre Pearl Harbor et Washington. »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- M.1795 Caractéristiques techniques et opérationnelles des systèmes mobiles terrestres à ondes hectométriques/décamétriques

- L'ionosphère et ses effets sur la propagation des ondes radioélectriques

- Publications: Propagation en VHF par l’UIT

- Secours en cas d'urgence et de catastrophe (Supplément spécial de l'UIT-R) de 2006

- Pour l'UIT : RR Sl.38 service de radiodiffusion: Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission.

- Pour l'UIT : RR Sl.39 service de radiodiffusion par satellite: Service de radiocommunication dans lequel des signaux émis ou retransmis par des stations spatiales sont destines à être reçus directement par le public en général. Dans le service de radiodiffusion par satellite, l'expression «reçus directement» s'applique à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire.

- Pour l'ANFR: La radiodiffusion sont les émetteurs de télévision et les émetteurs de radios FM et les radios qui diffusent sur les ondes courtes, moyennes ou grandes.

- Recommandation UIT-R BS.2107-0 (06/2017) Utilisation des fréquences de radiodiffusion internationale pour les secours en cas de catastrophe (IRDR) pour les diffusions d'urgence dans les bandes d'ondes décamétriques

- Propagation des ondes radioélectriques dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques

- W. Callendar, à la suite d'essais, a établi des statistiques (publiées dans Wireless World, Londres, avril 1949).

- Décision ART 01-1147

- Annexe 7 V6 du 20/12/2010

- Résolution 10

- infrastructures de radiocommunications du Comité international de la Croix-Rouge 12/Jan/2005

- infrastructures de la station HBC88 du Comité international de la Croix-Rouge 1988

- RÉSOLUTION no 319 (Rév.Mob - 87): Réexamen général des bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz attribuées en partage au service mobile maritime

- Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats d'opérateur des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer

- Les États suivant les recommandations de l'Union internationale des télécommunications s'impose la RÉSOLUTION 343 (CMR-97) : Certificats pour le personnel des stations de navire et des stations terriennes de navire pour lesquelles une installation radioélectrique n'est pas obligatoire. Union internationale des télécommunications.

- Arrêté du 12 mars 2003 relatif à la formation et à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande

- RRS30.Section 4 RRS30.12 Dispositions relatives au service mobile terrestre

- Référence aux dispositions du règlement des radiocommunications RR5.108 ; RR5.111 ; RR30.11 ; RR52.189 ; RR52.190 ; AP15, Tableau 15-1 ; RES 331 (Rév.CMR-07) ; RES 354 (CMR-07)

- RR5.130 ; RR30.11 ; RR52.221 ; RR52.221.1 ; RR52.221.2 ; RR52.221.3 ; RR54.2; AP15, Tableau 15-1 ; AP17, Parties A, B

- Recommandation de l'Union internationale des télécommunications, référence aux dispositions du règlement des radiocommunications RR30.11 ; AP18

- Recommandation de l'Union internationale des télécommunications, référence aux dispositions du règlement des radiocommunications RR5.111 ; RR5.226 ; RR30.11 ; RR54.2 ; AP15, Tableau 15-2 ; AP18

- RRS30.Section 4 RRS30.13 Dispositions relatives au service mobile terrestre

- Arrêté du 19 décembre 1997 autorisant la manœuvre des stations radioélectriques du service aéronautique

- Arrêté du 28 décembre 1976 concernant les examens d'aptitude aux emplois de radiotélégraphiste et de radiotéléphoniste à bord des stations mobiles. Article 14 certificat restreint de radiotéléphoniste du service aéronautique.

- Services d'amateur et d'amateur par satellite

- ACTES FINALS DE LA CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS (GENÈVE, 1979) RÉSOLUTION no 640 page 837

- UIT-R M.1042-1 service radioamateur, communication en cas de catastrophe

- DV05 C4 Rec 03

- DV05 C4 Rec 03 IARU région 1

- IARU CAVTAT 2008 (Comité C4 HF)

- DV05 C4 Rec 03 IARU région 2

- DV05 C4 Rec 03 IARU région 3

- Convention de Genève du CICR sur la radio : Droit International Humanitaire – Traités & textes.

- Transports sanitaires définie dans les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 et

- Référence aux dispositions du règlement des radiocommunications RR5.130 ; RR30.11 ; RR52.221 ; RR52.221.1 ; RR52.221.2 ; RR52.221.3 ; RR54.2; AP15, Tableau 15-1 ; AP17, Parties A, B

- Référence aux dispositions du règlement des radiocommunications RR5.130 ; RR52.221 ; RR52.221.2 ; RR52.221.3 ; AP15, Tableau 15-1

- Recommandation de l'Union internationale des télécommunications, référence aux dispositions du règlement des radiocommunications RR5.111 ; RR5.256

- Annexe I (Protocole I) : Règlement relatif à l'identification (tel qu'amendé le 30 novembre 1993) : Article 8 - Signal radio - CICR

- Identification et localisation des transports sanitaires en mer, voir la Recommandation 14 (Mob-87)

- Convention et Règlements administratifs de l'Union internationale des télécommunications. RÉSOLUTION 18 (Mob-83) Relative à la procédure d'identification et d'annonce de la position des navires et des aéronefs des États non parties à un conflit armée.

- [PDF] Ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-12) 1.23 envisager une attribution de l'ordre de 15 kHz au service d'amateur à titre secondaire

- Courbes de propagation de l'onde de sol entre 10 kHz et 30 MHz Recommandation p. 368-9 (02/07) Approuvée en 2007-02

- Systèmes à ondes de sol fiables dans la bande 472 à 479 kHz pour les secours en cas de catastrophes

- Prend effet avec l'adoption des actes finaux de la Conférences Mondiale des radiocommunications de 2012

Voir aussi

Bibliographie

- American Radio Relay League (ARRL), www.arrl.org, technical reference books: The ARRL Antenna Book, Inc. CD-rom entièrement consultable, 20e édition 2004, Collection Antenne, Volumes 1 et 2.

- American Radio Relay League (ARRL), www.arrl.org, Emergency Operations Manuals.

- Andersen, Verner, et Hansen, Vivi N. (Ed.), Proceedings of the International Emergency Management Society Conference 1997 (Copenhague, 1997). Différents textes sur les aspects technologiques et réglementaires de la gestion des urgences, dont les systèmes de télécommunication employés pendant les situations de catastrophe (421 pages).

- Anselmo, L., Laneve, G., Ulivieri, C., Design of a Constellation of Small Satellites in Low Orbit for the Detection and Monitoring of Natural Disasters. (Document présenté au 45e Congrès de la Fédération internationale d'astronautique, IAF-94-A.6.056) (Jérusalem, 1994). Cet ouvrage définit les besoins en matière de petits satellites fonctionnant sur orbite basse pour faire face aux risques temporels non continus et assurer le suivi des catastrophes ainsi que les besoins en matière de liaisons de télécommunication associées. En conclusion, les auteurs indiquent que ces systèmes sont possibles et qu'ils complètent les systèmes géostationnaires et les systèmes fonctionnant sur orbite à haute altitude (9 pages).

- Asian Disaster Preparedness Center, Bangkok, Managing Disasters in Asian and the Pacific. A review of Lessons Learned during the International Decade for Natural Disaster Reduction, 1999.

- Benson, C. Disaster Management, Pro-poor Infrastructure Provision. Keysheet 2. Projet. Séries élaborées par l'Overseas Development Institute, Londres, pour le compte du Département pour le développement international, Royaume-Uni, Londres: Overseas Development Institute, 2002.

- Borba, Gary, et Botterell, Art, The Internet and Emergency Management: Two Articles from the Net (dans: The Australian Journal of Emergency Management, Vol. 10, No. 4, p. 42-43, Mount Macedon, Australie, été 1995/96). Dans "The Internet and Disaster Response", consacré à l'Internet pour le trafic en cas d'urgence, Borba indique certains avantages de cette utilisation mais aussi les problèmes et les solutions possibles. Dans "Network Technology in the Practice of Emergency Management", Botterell explique l'importance qu'il y a de réorganiser en perma¬nence les organisations (appelées organisations Ameta) à l'ère de la technologie du réseau, en particulier pour fournir des réponses rapides lorsqu'il s'agit de gérer des cas d'urgence (3 pages).

- Braham, Mike, "Endeavouring to Prepare Life and Property: A Canadian Approach to Integrated and Comprehensive Emergency Management", The Australian Journal of Emergency Management, Vol. 11, No. 2, p. 14-26, Mount Macedon, Australie, hiver 1995). L'auteur traite des télécom¬munications d'urgence dans le contexte des opérations communes menées au niveau fédéral et des États en matière de planification et d'intervention en cas d'urgence au Canada (13 pages).

- Agence Caraïbe de réaction aux catastrophes (CDERA), Activity Report: Regional Communications Exercise Region RAP 94 (Barbade, 1994). Ce rapport a pour objet de décrire l'exercice qui a été mené à bien dans les Caraïbes en 1994 ainsi que les problèmes précis qui se sont posés au cours de l'utilisation des télécommunications pour les secours en cas de catastrophe, notamment en ce qui concerne les réseaux internationaux à ondes courtes et les liaisons par satellite INMARSAT de norme C. Annexe: résumé des incidences de la tempête tropicale "Debbie" à Sainte-Lucie (9 pages avec Annexe).

- Cate, Fred H. (Ed.), Harnessing the Power of Communications to Avert Disasters and Save Lives, International Disaster Communications, The Annenberg Washington Program, Communications Policy Studies, Northwestern University (Washington DC, 1994). Articles sur les télécommunications d'urgence et les informations y relatives, dont le rapport de la table ronde intitulée the Media, Scientific Information and Disasters à la Conférence Yokohama de la décennie IDNDR, auteurs: Webster D., Vessey R., Aponte J., Wenham, B., Rattien S. (62 pages).

- Cate, Fred, Communications and Disaster Mitigation, information paper for the Scientific and Technical Committee of the International Decade for Natural Disaster Reduction (Washington DC, 1995). Analyse de l'application des technologies de télécommunications de pointe en vue d'atténuer les effets des catastrophes, fondée sur une évaluation critique de l'expérience acquise au cours de catastrophes récentes (35 pages).

- DHA, Nations unies – Département des affaires humanitaires – Glossaire international multilingue agréé de termes relatifs à la gestion des catastrophes (Genève, 1992). Glossaire anglais-français-espagnol, avec la définition agréée des termes suivants: catastrophe, atténuation des effets, télédétection, secours, système de télécommunications mobiles par satellite (Satcom), etc. (83 pages).

- Ewald, Steve, ARES Field Manual, (publié par l'American Radio Relay League), (Newington, CT 2000). Manuel d'utilisation pratique sur le service radioamateur d'urgence (76 pages + annexes).

- Ewald, Steve, The ARRL Emergency Coordinator's Manual, (publié par l'American Radio Relay League), (Newington, CT, 1997). Manuel pour les radioamateurs responsables de la coordination des services d'urgence (65 pages + annexes).

- Guide du Radiotéléphone Maritime et Fluvial : ANFR

- IFRC, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, Emergency Response Unit "Telecommunications" (Genève, 1995). Manuscrit décrivant les tâches et la structure de l'unité d'intervention d'urgence "Telecommunications"; figurent en annexe un plan du programme de formation associé, une liste des fréquences normalisées pour les unités d'intervention d'urgence ainsi qu'une liste des équipements normalisés (33 pages).

- Les radiocommunications « Que sais-je ? » Jean-Pierre Manguian « Presses universitaires de France »

- Organisation des radiocommunications dans le cadre des secours et de leur coordination : SRC (F6ACU Daniel LECUL)

- UIT (Ed.), Special Session S.5: Emergency Telecommunications (Rapport de la Session spéciale S.5 du Sommet des stratégies d'Americas Telecom 96, Rio de Janeiro, ). Principales questions traitées: expériences vécues et rôle des radioamateurs dans les télécommunications d'urgence (4 pages).

- UIT, Règlement des radiocommunications, (2003).

- UIT, Recommandation UIT-R M. 1032, Caractéristiques techniques et d'exploitation des systèmes mobiles terrestres faisant appel à des techniques d'accès multivoies sans unité d'échange centrale (1994).

- UIT, Recommandation UIT-R M.1042, Services d'amateur et d'amateur par satellite: communications en cas de catastrophe (1998).

- UIT, Recommandation UIT-R p. 1144, Guide pour l'application des méthodes de prévision de la propagation de la Commission d'études 3 des radiocommunications (2000).

- UIT, UIT R, Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-97), Résolution 644.

- UIT, UIT T, Recommandation E.106, Plan international de priorité en période de crise destiné aux opérations de secours en cas de catastrophe, 2003.

- UIT, UIT T, Supplément 47 aux Recommandations UIT-T de la série Q, Services d'urgence dans les réseaux IMT-2000 - Prescriptions d'harmonisation et de convergence, 2003.

- UIT, UIT T, Recommandation H.460.4, Désignation de la priorité des appels H.323, 2002.

- UIT, Rapport UIT-R M.2014, Systèmes mobiles terrestres numériques à haute efficacité spectrale pour le trafic de dispatching (1998). On y trouve les caractéristiques techniques des systèmes suivants: système Projet 25 de l'APCO, DIMRS, EDACS, FHMNA, IDRA, TETRA et TETRAPOL.

- UIT, UIT D, Conférence mondiale de développement des télécommunications (2002), Résolution 34.

- UIT, UIT D, Conférence mondiale de développement des télécommunications (2002), Recommandation 12.

- UIT, UIT D, Manuel sur les communications en cas de catastrophe, 1998-2002.

- UIT, Conférence de plénipotentiaires (2002), Résolution 36.

- Lucot, Jean-Paul, Management des Télécommunications dans les Organismes de Secours Internationaux (Genève, 1990). Description complète des systèmes de télécommunication, du CICR et de l'IFRC essentiellement, avec des références aux questions de réglementation (336 pages + annexes).

- Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA / USAID) (Ed.), Field Operations Guide, (Washington DC, 1994). Renferme des instructions concernant l'évaluation des dommages causés à l'infrastructure des télécommunications et aux télécommunications utilisées sur le terrain par les équipes OFDA/DART durant les situations d'urgence (format de poche, environ 300 pages).

- Parada, Carlos avec Gariott, Gary et Green, Janet, The Essential Internet: Basics for international NGOs, Washington, 1997. Ce manuel donne des indications sur la façon dont les ONG pourraient utiliser les (télé)communications. Il contient aussi un chapitre sur la technologie des télécommunications à appliquer dans les actions en cas de catastrophe, en mettant en évidence les problèmes réglementaires ainsi que la technologie qui pourrait être choisie pour les communications en cas de catastrophe et fournit quelques exemples réels (160 pages); également disponible en espagnol.

- UNCRD, United Nations Centre for Regional Development, The Socioeconomic Impact of Disasters, rapport et résumé des débats du quatrième International Research and Training Seminar on Regional Development Planning for Disaster Prevention (Nagoya, Japon, 1990). Études de cas relatives à l'incidence des catastrophes sur l'infrastructure et conséquences pour les entreprises de la zone sinistrée (181 pages).

- HCR, Office du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, Procédure du HCR pour les télécommunications radio (Genève, 1995). Brèves instructions données aux utilisateurs de communications radioélectriques mobiles en ondes métriques et décimétriques pour utilisation sur le terrain, y compris les listes témoins, les instructions en cas d'urgence, la liste des mots codes ainsi que l'alphabet d'épellation de l'OACI (18 pages).

- Winer, Ben, Forest fires in Vietnam, UNED/ISDR, Stakeholder Forum for Our Common Future: Week1: Impact of natural hazards on development and how to reverse vulnerability to disasters.

- Organisation météorologique mondiale (OMM), Comprehensive Risk Assessment for Natural Hazards, OMM/TD No. 955.

Filmographie

- Si tous les gars du monde, une fiction illustrant la participation des radioamateurs dans une opération de sauvetage en mer.

Articles connexes

- Union internationale des radioamateurs (IARU) • Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés • Emergency Response Unit (FISCR) • Traducteurs sans frontières • l'institut de formation des métiers de l'humanitaire Bioforce à Vénissieux • Bioforce militaire • Télécoms sans frontières

- Droit des télécommunications • Droit international humanitaire • Organisation non gouvernementale internationale • Liste d'organisations non gouvernementales internationales • Union radio-scientifique internationale • Organisation des secours en France • Plan d'urgence • Communication de crise • Communication • Radiobalise de localisation des sinistres • Système mondial de détresse et de sécurité en mer • Canal E (VHF) • Station radio mobile • Vocabulaire radio professionnel • Système de communication d'urgence •

- Radiotéléphonie • Alphabet radio • Énumération radio • Vocabulaire radio professionnel • Simulation de champ électromagnétique •

- Haute fréquence • Service de prévision ionosphérique • Risques sanitaires des télécommunications • Station radio mobile •

- Modulation d'amplitude • Bande latérale unique • Modulation de fréquence • Modulation de phase •

Liens externes

- (fr) Secours en cas d'urgence et de catastrophe (Supplément spécial de l'UIT-R) de 2006

- (fr) Aide mémoire pour les communications d'urgence

- (fr) Convention de Genève sur la radio du CICR.

- (fr) Résolution 10

- (fr) les dispositions de la Convention de Tampere

- (fr) Référence: propagation par l’UIT

- (fr) Textes de radiocommunication UIT GENÈVE

- (fr) Procédures de Radiotéléphonie aéronautique

- (fr) Arrêté du 24 novembre 2005 portant sur l'épellation des fréquences

- (fr) RÉSOLUTION 647 (CMR-07) Lignes directrices relatives à la gestion du spectre pour les radiocommunications d'urgence et aux radiocommunications pour les secours en cas de catastrophe

- (fr) FENICS communications stratégiques en cas de perte des réseaux de télécommunication Crise Sécurité Civile

- (en) Emergency Telecommunications ReliefWeb

- (mul) Résolution 644 (Rev. WRC-2007)

- (mul) Résolution 646 (Rev. WRC-2003) Protection du public et secours en cas de catastrophe

- (mul) Résolution 647 (WRC-2007)

- (en) 3G sur le site de l'ITU

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)