NVIS

Le N.V.I.S. (Near Vertical Incidence Skywave), en français : onde radio ionosphèrique à incidence quasi verticale, est un mode de propagation utilisé pour des radiocommunications locales et régionales dans la bande des moyennes fréquences et hautes fréquences (1,6 à 12 MHz) à l’intérieur d’une zone arbitraire de 250 km autour de l'émetteur[1].

Ce mode de propagation des ondes radios nécessite une antenne NVIS dont le lobe de rayonnement principal est en direction du ciel.

Historique

En 1925, le physicien anglais Edward Appleton met en évidence par expérience la présence des couches imaginées par Oliver Heaviside et Arthur Kennelly. Ces couches prennent le nom de couche d'Appleton puis de couche de l'ionosphère. Peu après, les physiciens américains Gregory Breit et Merle Antony Tuve mesurent la hauteur des couches de l'ionosphère à l'aide d'un émetteur d'impulsions radioélectriques. À la suite des recherches du radioamateur américain 8XK ingénieur en électricité Frank Conrad[2] découvre et utilise la propagation NVIS.

Principe

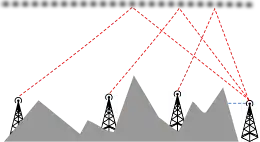

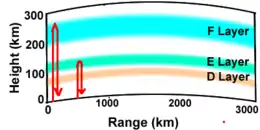

Diagramme de rayonnement NVIS a une couverture en un saut d’une zone circulaire inférieure à 300 km. Alors que l'onde de sol (bleu) ne peut pas se propager. |  La propagation dans la bande 1,6 à 12 MHz par onde réfléchie entre ciel et terre |

Le NVIS est utilisé pour établir un réseau radio dans la bande 1,6 12MHz, en communications locales et régionale à l’intérieur d’une zone circulaire inférieure à 300 km autour de l'antenne radioélectrique. Ce mode de propagation permet en zone de forts reliefs de remplacer un réseau VHF.

Le concept vise à rayonner le maximum d'énergie verticalement, à une fréquence inférieure à la fréquence critique de réflexion de l'ionosphère, afin d'obtenir une réflexion maximale vers la zone à couvrir.

Contrairement au contact longue distance où l'on recherche l'angle de rayonnement de l'antenne le plus bas possible, afin d'attaquer l'ionosphère le plus loin possible et obtenir une propagation loin de son point d'origine, le NVIS utilise une antenne avec un angle d'élévation très élevé, proche de la verticale. Les radiocommunications en rayonnement N.V.I.S. ne présentent donc pas de distance de saut (sans zone de silence).

Utilisation

La propagation NVIS a été utilisée dès 1930 par l'Armée française. Elle est utilisée aujourd'hui par les services radio maritime, aéronautique, utilitaire, les radiocommunications de catastrophe des organisations humanitaires sur une catastrophe, l'armée, par quelques stations radioamateur, et très généralement en mode de transmission de secours sur une panne de réseau VHF et UHF.

La propagation NVIS est très utilisée dans les zones polaires c'est-à-dire en Arctique et en Antarctique.

Radiodiffusion

La radio de la mer était perçue dans les rues de Paris et de banlieue grâce aux ondes radio émises, située à Étoile du Pavé à Meudon avec une puissance de 5 kW[3] puis par une antenne de type NVIS située à Romainville avec une puissance d'1 kW en AM sur la fréquence de 1 080 kHz, dans la longueur d’onde de 277,7 m[4]. La station a cessé d’émettre en 2007 sur cette fréquence de 1 080 kHz[5].

Bandes marines

- La bande hectométrique MF est utilisable de nuit et (le jour avec une forte atténuation).

- La bande des 4 MHz est utilisable de nuit et (le jour avec une atténuation).

- La bande des 6 MHz selon la saison est utilisable presque en permanence.

- La bande des 8 MHz selon la saison est utilisable quelques heures par jour (après-midi).

Radioamateurs

- La bande des 160 mètres est utilisable de nuit et (le jour avec une forte atténuation).

- La bande des 80 mètres est utilisable en permanence (le jour avec une atténuation).

- La bande des 60 mètres est utilisable en permanence.

- La bande des 40 mètres selon la saison est utilisable en fin de matinée et en début d'après-midi depuis la France.

- La bande des 30 mètres selon la saison n'est peut utilisable depuis la France.

Caractéristique

Les avantages des liaisons NVIS sont:

- Couvre des zones qui normalement ne reçoivent pas l'onde de sol.

- L'onde arrive du ciel quel que soit le relief, on peut pratiquer le NVIS depuis le fond d'une vallée.

- Réduction du bruit, rapport signal sur bruit nettement amélioré du fait de l'angle d'incidence élevé en réception.

- Peu sujet au fading (pas de problème avec les rayonnements réfléchis qui sont instables en amplitude et en phase).

- Très facile à mettre en œuvre avec des moyens matériels limités (antenne à proximité du sol).

- Sur la même fréquence, plusieurs réseaux radio (espacés de quelques centaines de kilomètres) ne se brouillent pas.

- Deux stations équipées d'un tel système, dont l'angle de rayonnement est en direction du ciel, observeront, sur la liaison, un gain et une atténuation des brouillages, soit une amélioration du rapport signal-bruit par rapport à la même liaison réalisée à partir de dipôles conventionnels placé à une hauteur de plusieurs dizaines de mètres.

Cependant, pour un bilan de liaison optimal, les deux stations doivent choisir la fréquence la plus propice à cette propagation, et utiliser des antennes adaptées.

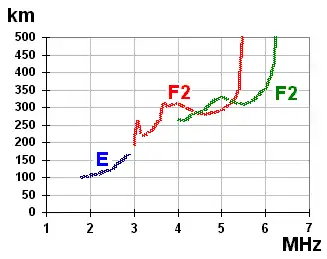

propagation et fréquence utilisable

La propagation utilise une onde de ciel quasi verticale, éliminant ainsi la zone de silence présente dans d'autres modes de propagation en haute fréquence. La plupart de l’énergie produite par l'antenne NVIS sera ainsi réfractée par une couche ionisée du ciel vers la terre à l'intérieur d'une zone de 300 km autour de la station d’émission[6]. Ceci ne peut être obtenu que par le choix d'une fréquence adaptée.

En France, la bande 1 à 6 MHz est généralement utilisable pour la propagation NVIS, alors que sous les tropiques c'est plutôt la bande 4 à 12 MHz.

Les antennes adaptées au NVIS

Une antenne horizontale érigée seulement à quelques mètres au-dessus du sol est bien adaptée à la propagation en direction du ciel.

Antenne de station fixe

Une antenne NVIS de station fixe peut être constituée par un dipôle tendu et érigé seulement à quelques mètres au-dessus du sol, associé à un réseau de réflecteurs au niveau du sol, par exemple:

- L'antenne repliée ou folded.

C'est un dipôle réalisé en ruban 300 Ω (twin-lead) dont les deux conducteurs sont court-circuités aux extrémités, l'alimentation de ce dipôle replié s'effectue au centre de l'un des brins par un câble coaxial de 50 Ω. Ce dipôle long de 0,5 λ tendu à 0,05 λ du sol, associé à un réseau de trois réflecteurs longs de 0,55 λ tendus sur le sol, parallèlement, à intervalle de 0,09 λ. La plage de fréquences utilisable est de 100 kHz pour un ROS de 2/1. Le gain d'une telle antenne en direction du ciel est d'environ 7 dB, avec une atténuation de 15 dB des signaux brouilleurs parvenant sous un angle très bas sur l'horizon. Deux stations équipées d'une telle antenne observeront, sur une liaison, un gain de 14 dB et une atténuation des brouillages de 15 dB, soit une amélioration du rapport signal-bruit de 29 dB par rapport à la même liaison réalisée à partir de dipôles conventionnels[7] - [8].

- Une antenne Levy de 2 fois 0,64 λ tendue à hauteur de: 0,05 λ du sol, associée au réseau de 3 réflecteurs au niveau du sol.

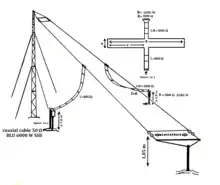

Antenne transportable

Dans cette application, l'antenne est démontable et remontable à volonté, le déplacement s'effectuant avec l'antenne démontée.

Ces antennes horizontales pour la bande 1,6 à 12 MHz fonctionnent en monopôle ou en dipôle et sont érigées seulement à quelques mètres au-dessus du sol (avec éventuellement un sol artificiel métallique ou un fil de masse parallèle et directement sous l'antenne et légèrement plus long (5 %) que cette antenne). Elles sont accordées par une boîte de couplage.

Une des antennes militaire NVIS est l'antenne AS-2259 [9], elle se compose de deux dipôles en forme de V : les quatre fils des dipôles servent également hauban pour le mât d'antenne.

Une autre configuration consiste en un dispositif d'antenne configuré en boucle pour la transmission de signal maximal vers le haut [10].

Antenne de navire

Cette antenne monopôle ou dipôle a une longueur de 7 mètres ou plus alimentée par une boîte de couplage automatique.

L'antenne est érigée seulement à quelques mètres au-dessus du navire.

Capable de fonctionner dans les Bandes marines et sur la fréquence internationale de détresse 2 182 kHz.

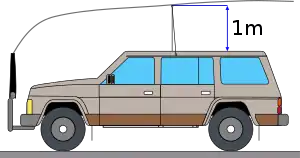

Antenne de véhicule terrestre

Antenne monopôle NVIS de toit sur véhicule. |

Pour les véhicules, l'antenne est plus courte, fixée sur le pare-chocs, soit courbée au-dessus du véhicule et couplée en monopôle ou soit courbée au-dessus du sol, le fouet et le véhicule sont alors couplés en dipôle. La boîte de couplage automatique a une forte réactance inductive pour résonner dans la bande hectométrique.

Un condensateur variable à haute tension peut relier électriquement la ponte de l'antenne à la masse du véhicule ; cela pour créer une capacité terminale et donc de déplacer le ventre de l'intensité électriquement dans le fouet d'antenne au-dessus du véhicule, qui se traduit par une augmentation de 3 à 6 dB des signaux radioélectriques. Le bobinage à la base de l’antenne est plus faible et consomme moins de puissance radioélectrique. Le réglage du condensateur variable demande des compétences radioélectriques..

Radiocommunications nationales

Pour établir des radiocommunications nationales dans la 2 à 16 MHz, la puissance est à répartir à l’intérieur d'une zone de 1 000 km autour de la station d’émission. Il ne s'agit plus de NVIS au sens strict mais toujours d'une propagation par réflexion unique.

Plusieurs types d’antenne sont utilisables, par exemple :

- Les antennes NVIS décrites plus haut, mais sans réflecteur, inclinées de 30°, dont une extrémité du fil est à 1 à 2 mètres au-dessus du sol.

- L’antenne en "L" renversé élevée de plusieurs mètres au-dessus du sol, (entre 0,2 λ et 0,4 λ au-dessus du sol).

- L’antenne dipôle élevée entre 0,2 λ et 0,4 λ au-dessus du sol.

- L’antenne en "V inversé" dont les deux extrémités des fils sont à 1,8 mètre au-dessus du sol.

- L’antenne repliée, ou folded, (type W3HH ou T2FD), inclinée de 30°, dont une extrémité est à 1,8 mètre au-dessus du sol.

- l'antenne "AH-HFBDS" inclinées de 30° de station professionnelle [11], la puissance de 400 W PEP est à répartir à l’intérieur d'une zone de 1 500 km autour de la station d’émission. Ceci dans la bande 2 à 14 MHz.

Notes et références

- M.1795 Caractéristiques techniques et opérationnelles des systèmes mobiles terrestres à ondes hectométriques/décamétriques

- Frank Conrad (1874-1941), ingénieur en électricité américain et radioamateur américain 8XK.

- Décision no 2003-415 du 22 juillet 2003 autorisant la SA La Radio de la mer à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation d'amplitude analogique intitulé La Radio de la mer

- Paris - Romainville (93) 1 080 kHz - 1 kW - Radio de la Mer (De 10 février 2005 à début août 2006)

- La Radio de la Mer

- NVIS Amateur Radio Antennas

- chapitre « Une antenne pour 7MHz a gain élevé » du livre "Les antennes" de Robert Piat F3XY

- Raymond Brault ingénieur ESE. Édition ETSF et ONDES Magazine no 18 Février/Mars 2005 page 35 par André SAINTPIERRE F8DEM Le dipôle replié

- AS-2259 [Antenna Manual http://hilltoparmyradios.com/as-2259-man.pdf]

- Hawker (1999), page 33

- Antenne "AH-HFBDS" 400W dans la bande 2 à 14 MHz