Station terrienne

Une station terrienne ou station au sol est une installation située à la surface de la Terre qui prend en charge les communications entre la Terre et les engins spatiaux : lanceurs, satellites scientifiques ou d'application, vaisseaux spatiaux avec équipage, stations spatiales ou sondes spatiales.

Définition

Pour pouvoir déterminer la trajectoire d'un engin spatial (lanceur, satellite, sonde spatiale), contrôler son fonctionnement, lui envoyer des commandes et récupérer les données qu'il a collecté il est nécessaire de pouvoir échanger des informations entre celui-ci et les installations sur Terre. Ces échanges sont réalisés par ondes radio, optiques,.. Une station terrienne comprend les équipements nécessaires pour établir cette liaison par radio. Ceux-ci comprennent principalement une ou plusieurs antennes paraboliques qui sont pointées vers les engins spatiaux, des émetteurs et récepteurs radio et des équipements électroniques et informatiques chargés de contrôler, décoder et router les messages. Des mécanismes permettent d'orienter l'antenne parabolique en azimut et en élévation de manière soit automatique, soit manuelle soit programmée[1].

Caractéristiques

Les principales caractéristiques d'une station terrienne sont :

- La position géographique

- Le cône de visibilité (dépend de l'altitude du site, des reliefs et obstacles environnants et de l'altitude de l'orbite l'engin spatial)

- Les puissances en émission et en réception

- Les fréquences utilisées en émission et en réception

- Le diamètre de la parabole

- La vitesse à laquelle la parabole peut changer d'orientation

- La présence d'un dôme pour alléger les contraintes subies par les mécanismes de la parabole en cas de vent fort.

Rôle

Une station terrienne peut remplir un ou plusieurs des rôles suivants :

- Détermination de la position et de la trajectoire de l'engin spatial station de poursuite).

- Récupération des données scientifiques ou des données (images, spectres,...) des applications d'observation de la Terre fournies par les instruments de la charge utile de l'engin spatial.

- Réception de télémesures fournissant des informations sur l'état de l'engin spatial et de son lanceur (dans ce dernier cas pour la phase de mise en orbite).

- Transmission des commandes par le centre de contrôle à l'engin spatial,

- Communications avec les astronautes pour les missions avec équipage.

- Réception des vidéos tournées à bord de l'engin spatial.

Localisation

Une station terrienne peut être fixe ou mobile. Les stations mobiles peuvent être installées sur un navire spécialisé ou à bord d'un avion afin de réduire les lacunes dans la couverture de l'orbite où elles peuvent être déplacées le temps d'un tir pour suivre une trajectoire de lancement spécifique. Ces lacunes sont particulièrement gênantes durant la phase de lancement et de mise à poste et de manière continue durant les missions habitées. Le recours à des stations mobiles tend à être remplacé par le déploiement de constellations de satellites relais en orbite géosynchrone qui permettent de maintenir une liaison continue.

Type de station terrienne

D'un point de vue technique une station terrienne peut être spécialisée :

- La station de suivi et de poursuite est chargée de la détermination de la position et le suivi de la trajectoire d'un engin spatial (fonction de localisation). Installée près de la base de lancement, c'est un radar qui émet un signal qui est renvoyé par le lanceur ou sa charge utile (via un répéteur ou uniquement par réflexion sur la surface de l'engin). Le signal renvoyé est analysé et permet de déterminer l'élévation et l'azimut de l'engin ainsi que sa distance et sa vitesse[2].

- La station de télémesure collecte les données sur le fonctionnement de l'engin spatial qui sont transmises par celui-ci. Par exemple le lanceur Ariane 5 transmet de manière continue durant son fonctionnement environ 1000 mesures distinctes[2].

- La station de télécommande sur une base de lancement[2].

Station terrienne et mission spatiale

Au moment de la conception d'une mission spatiale on définit les stations terriennes qui seront utilisées durant la phase opérationnelle. Ces stations terriennes sont un des éléments du segment sol (=composante terrestre par opposition à la composante spatiale) de la mission qui comprend également le centre de contrôle de mission et souvent un centre de contrôle des opérations qui exploite et transmet les données transitant par les stations terriennes.

Le choix des stations terriennes utilisées pour une mission spatiale dépend de plusieurs facteurs :

- Durant le lancement et la mise à poste qui sont des phases nécessitant un suivi continu par les contrôleurs au sol, des stations terriennes sont choisies de manière à maintenir si possible une liaison ininterrompue.

- Pour les orbites terrestres, une fois l'engin spatial opérationnel, les stations terriennes utilisées dépendent de l'inclinaison orbitale. Les engins spatiaux placés sur une orbite polaire ou héliosynchrone (inclinaison orbitale proche de 90°) survolent à chaque orbite les régions polaires. Les stations terriennes utilisées sont proches des régions polaires. Une inclinaison orbitale proche de l'équateur nécessite a contrario que les stations terriennes soient localisées à des latitudes plus basses.

- Pour les missions interplanétaires, des stations terriennes spécialisées, équipées d'antennes puissantes et de grande taille sont utilisées.

Réseaux de suivi de l'orbite terrestre et de l'espace interplanétaire

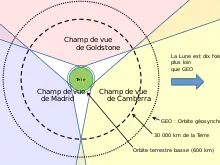

Les principales agences spatiales qui lancent des missions interplanétaires disposent de deux réseaux de stations terriennes : un réseau de suivi des missions en orbite terrestre (par exemple le Near Space Network de la NASA) et un réseau de suivi des missions circulant dans l'espace interplanétaire (par exemple le Deep Space Network de la NASA). Alors que le premier type de réseau nécessite un grand nombre de stations terriennes réparties sur l'ensemble du globe, le deuxième type ne nécessite que trois stations équidistantes en longitude équipé d'antennes paraboliques de très grand diamètre pour maintenir un débit suffisant malgré la distance[3].

Les opérateurs des stations terriennes

Les stations terriennes sont mises en œuvre par des agences spatiales, par des bases de lancement, par des opérateurs de satellites de télécommunications ou par d'autres catégories d'opérateurs privés. Pour réduire les couts de gestion, les agences spatiales peuvent faire appel à des opérateurs de réseaux externes (publics ou privés) pour compléter la couverture assurée par leur parc de stations terriennes. Ainsi la NASA utilise de manière permanente pour le suivi des missions en orbite terrestre des stations terriennes appartenant aux sociétés Swedish Space Corporation, au Kongsberg Satellite Services, à l'agence spatiale de l'Afrique du Sud et à l'agence américaine NOAA[4].

_2021.png.webp)

Les satellites relais

Le réseau de stations terriennes ne permet pas une couverture continue des engins spatiaux circulant sur une orbite basse. En effet le satellite n'est en visibilité de la station terrienne que durant quelques minutes et il est impossible d'un réseau terrienne permettant une couverture continue pour des raisons de coûts et du fait que les océans recouvrent les deux tiers de la surface du globe. Pour certains missions (station spatiale, certains télescopes spatiaux) et durant le lancement d'un engin spatial cette couverture continue est souhaitable. Pour l'obtenir les principales agences spatiales ont déployé des constellations satellites relais circulant en orbite gestionnaire qui maintiennent une liaison constante avec une station terrienne tout en ayant en visibilité les différents satellites circulant en orbite basse (pour la NASA la constellation TDRS).

Téléport

Le téléport est une station terrienne qui assure l'interface entre des satellites de télécommunications et un réseau terrestre de télécommunications

Références

- (en) « Space Communications: 7 Things You Need to Know », NASA, (consulté le )

- « Stations sol », Latitude 5, vol. 2012, no Spécial 5, , p. 1-24 (lire en ligne)

- (en) « Space Communications and Navigation - Networks », NASA (consulté le )

- (en) « Where Are The NSN Complexes Located? », NASA,