Tracking and Data Relay Satellite

Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) (en français satellite de suivi et de relais de données) est une constellation de satellite de télécommunications utilisée par la NASA et d'autres agences gouvernementales aux États-Unis pour servir de station relais entre les engins spatiaux et la Terre. Le segment spatial comprend au minimum 6 satellites circulant sur une orbite géosynchrone à une longitude fixe avec une inclinaison orbitale réduite (16°) et répartis sur trois positions à peu près équidistantes en longitude (au-dessus de l'Océan Pacifique, de l'Océan Atlantique et de l'Océan Indien). Ces satellites relaient les communications des satellites circulant en orbite basse et leur permettent de communiquer en temps réel avec la Terre quelle que leur position. Le système est développé initialement pour remplacer le réseau de stations au sol couteux et fournissant une couverture limitée qui était utilisé pour les vols habités de la navette spatiale américaine. Le premier satellite TDRS est placé en orbite en 1983.

Satellites de télécommunications

| Organisation |

|

|---|---|

| Constructeur |

2e génération : Hughes / Boeing 3e génération : Boeing |

| Domaine | Satellite relais |

| Nombre d'exemplaires |

1e génération : 6 2e génération : 3 3e génération : 3 |

| Constellation | oui |

| Statut | Opérationnel |

| Lancement | 1983-2017 |

| Lanceur |

1e génération : Navette spatiale américaine 2e génération : Atlas IIA 3e génération : Atlas V 401 |

| Durée de vie |

1e génération : 10 ans 2 et 3e génération : 15 ans |

| Masse au lancement |

1e génération : 2108 kg 2e génération : 3196 kg 3e génération : 3770 kg |

|---|---|

| Dimensions |

1e génération : 17,3 x 14,2 mètres 2 et 3e génération : 21 x 13,1 mètres |

| Plateforme | 2 et 3e génération : HS-601 / BSS-601 |

| Contrôle d'attitude | Stabilisé 3 axes |

| Source d'énergie | Panneaux solaires |

| Puissance électrique |

1e génération : 1700 Watts 2 et 3e génération : 2300 Watts |

| Inclinaison | 16° |

|---|---|

| Longitude | 41°, 171° et 89° |

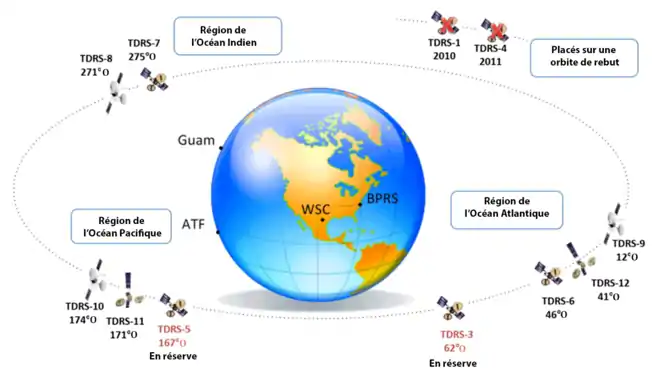

En 2021 le système TDRS prend en charge les liaisons avec environ 25 engins spatiaux dont la Station spatiale internationale, le télescope spatial Hubble et de nombreux satellites d'observation de la Terre comme GPM, Terra et Aqua. Dix satellites TDRS sont opérationnels : quatre de première génération, trois de deuxième génération et trois de troisième génération. Deux satellites ont été retirés et placés sur une orbite de rebut. Les communications avec la Terre utilisent deux stations terriennes situées à White Sands (Nouveau-Mexique) et dans l'île de Guam (Océan Pacifique).

Contexte

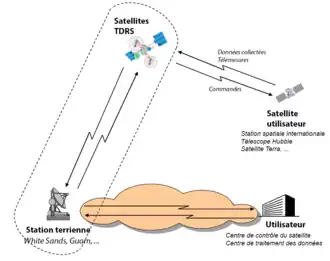

Les échanges entre un engin spatial et les installations au sol sont essentiels pour la réalisation d'une mission. Les données échangées sont principalement

- De l'engin spatial vers le sol (liaison descendante) : les télémesures fournissant des informations sur le fonctionnement (l'état de santé) du satellite et les données collectées pour remplir les objectifs de la mission ; données scientifiques, images prises par les satellites d'observation de la Terre optiques, ...

- Du sol vers l'engin spatial (liaison montante) : les instructions (modification de l'orbite, changement d'orientation, commandes d'activation et de pointage des instruments, ...).

Les échanges ne peuvent s'effectuer que lors l'engin spatial se situe dans le champ de vue d'une station terrienne. Si l'engin spatial circule sur une orbite basse (altitude de quelques centaines de kilomètres) celui-ci n'est visible (au-dessus de l'horizon pour la station) que durant quelques minutes. Lorsque l'inclinaison orbitale est non nulle les régions survolées changent d'une orbite à l'autre. Les deux tiers de la surface de la Terre sont couverts par un océan et ne peuvent accueillir une station terrienne permanente. Il en résulte que même en installant un réseau dense de stations terriennes, les échanges entre l'engin spatial et le sol sont discontinus. Ainsi, au début de l'ère spatiale, la NASA, bien que disposant d'une cinquantaine de stations terriennes réparties sur la planète, ne pouvait maintenir la liaison avec ses missions habitées que durant 15% de l'orbite.

Dans un certain nombre de cas de figure cette couverture limitée des stations terriennes constitue une contrainte gênante pour les missions :

- Lorsqu'un engin spatial est lancé et s'insère sur son orbite, il est souhaitable de disposer en temps réel des informations sur son fonctionnement durant cette phase critique de son vol.

- Les missions avec équipage sont très dépendantes du soutien au sol qui assurent un rôle de support aussi le maintien d'une liaison continue est souhaitable.

- Les télescopes spatiaux observant des phénomènes transitoires très courts (sursaut gamma, ...) qui nécessitent que soient effectués immédiatement des observations complémentaires par des moyens terrestres. Ceux-ci doivent être alertés en temps réel de la survenue de ces événements.

- Un gouvernement peut souhaiter disposer en temps réel des données collectées par les satellites de reconnaissance optique ou radar sur les forces militaires hostiles.

Dans le cadre du développement de la navette spatiale américaine au début des années 1970, la NASA décide de mettre en place un système permettant d'assurer une couverture quasi continue des communications entre celle-ci et la Terre. Ce système repose sur des satellites placés en orbite géostationnaire (altitude 36000 kilomètres) qui servent de relais entre la navette spatiale et la Terre. Chaque satellite géostationnaire, qui par définition a une position fixe au-dessus du sol, a dans son champ de vue presque 50% de l'orbite terrestre basse. Avec deux satellites judicieusement placés, le système fournit une couverture complète.

- Animations montrant le fonctionnement du système TDRS

- Anomation montrant comment un satellite (NIMBUS-7) communiquait avec la Terre avant la création du système TDRS puis le satellite TRMM utilisant le système TDRS.

- Animation montrant l'orbite et le mode de communication des différents satellites utilisateurs du système TDRS (2017).

Historique

Le système de télécommunications spatiales TDRS est créé dans les années 1970 pour répondre des besoins de communications croissants entre la Terre les engins spatiaux (en particulier la navette spatiale américaine) ainsi que pour réduire les coûts du système existant. Ce dernier reposait sur une cinquantaine de stations terriennes ne permettant de maintenir les communications que sur 15 % de l'orbite. La conception de ce nouveau système débute en 1973 et met 10 ans pour déboucher sur le lancement d'un premier satellite opérationnel. La construction des satellites et des stations terriennes ainsi que la gestion du réseau de télécommunications TDRS est confié initialement pour une durée de 10 ans à la société Spacecom une coentreprise des sociétés Western Union Communications, Fairchild Industries et Continental Telephone Company. Il est alors prévu que la NASA achète les services de communication à cette société. Des répéteurs en bande C sont installés à bord des six satellites TDRS de première génération pour assurer les prestations classiques d'un satellite de télécommunications à savoir des liaisons entre des stations terriennes fixes de sociétés.

Le réseau créé repose sur deux satellites placés en orbite géosynchrone aux longitudes 41 et 171° Ouest au-dessus de l'Océan Pacifique et de l'Océan Atlantique avec un satellite de secours placé en orbite pour pallier une défaillance d'un des deux satellites opérationnels. L'orbite n'est volontairement pas stabilisée dans le sens nord-sud. Du coup leur inclinaison orbitale atteint jusqu'à 16° ce qui leur permet de couvrir les régions pôlaires (en particulier le pôle sud). La configuration à deux satellites permet d'assurer une couverture sur 85 % de l'orbite basse avec un débit maximal de transfert de données de 300 mégabits par seconde. L'emplacement de la station terrienne du système est choisi de manière à avoir en visibilité simultanément les deux satellites. Le site retenu, situé à White Sands (Nouveau-Mexique), bénéficie de 350 jours d'ensoleillement par an et une absence quasi totale de précipitations. Le White Sands Ground Terminal (WGST) dispose d'antennes paraboliques utilisées pour les communications avec les deux satellites ainsi que les équipements permettant d'assurer la liaison dans les deux sens avec les utilisateurs finaux dont la NASA. Le premier satellite TDRS est placé le 7 avril 1983[1].

Fabrication et déploiement de la première génération de satellites TDRS

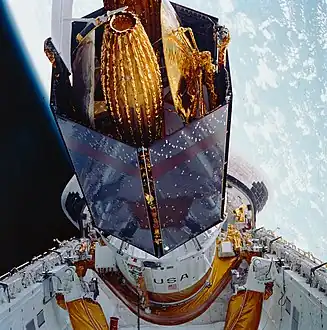

Six satellites (TDRS A à F) sont construits par TRW. Par convention, une fois placés en orbite, les satellites sont renommés avec un suffixe numérique (TDRS A devient TDRS 1). Ces satellites TDRS de première génération sont placés en orbite par la Navette spatiale américaine conformément à la politique spatiale de l'époque qui impose le remplacement des lanceurs classiques par la navette spatiale. Cette dernière ne peut pas amener le satellite que sur une orbite basse et celui-ci est largué de la soute de la navette accouplé à un étage à propergol solide IUS qui est chargé de placé le satellite sur son orbite géostationnaire. Le deuxième satellite TDRS-B est perdu en 1986 à la suite de la désintégration en vol de la navette spatiale Challenger. Il est remplacé par un septième satellite (TDRS G) dernier satellite de la série lancé le 13 juillet 1995[2].

- Largage d'un satellite de première génération par la navette spatiale

TDRS-C, peu avant son largage, repose dans la soute de la navette spatiale dont les portes ont été ouvertes.

TDRS-C, peu avant son largage, repose dans la soute de la navette spatiale dont les portes ont été ouvertes. Mise à la verticale

Mise à la verticale Largage du satellite TDRS-F avec l'étage IUS situé dans la partie inférieure.

Largage du satellite TDRS-F avec l'étage IUS situé dans la partie inférieure.

Rapatriement de la gestion du système TDRS à la NASA et construction d'une deuxième station terrienne

Pour différentes raisons, au début des années 1990, alors que le système est opérationnel depuis plusieurs années, il est jugé préférable pour les utilisateurs de la NASA que l'agence spatiale soit la propriétaire des satellites et qu'elle en assure à la fois le contrôle et la gestion. La gestion du système est confiée au Centre de vol spatial Goddard établissement de la NASA, qui n'en assurait jusque là que le pilotage. Une deuxième station terrienne baptisée STGT (Second TDRS Ground Terminal) est construite à 5 kilomètres de la première (WSGT) et est équipée avec des ordinateurs et des appareils de communication de dernière génération fournis par General Electric. Les deux stations terriennes sont reliées entre elles par une fibre optique. Le centre de contrôle est déplacé au STGT qui dispose par ailleurs de trois antennes : SGLT-1, 2 et 3 (chacune assure la liaison avec un satellite TDRS). Le STGT est inauguré en décembre 1994. Le WSGT est équipé de trois autres antennes (SGLT-4, 5 et 6) portant le total à six permettant ainsi de gérer les communications avec les six satellites dont le déploiement s'achève en juillet 1995 avec le lancement de TDRS-G[1].

Deuxième génération

.jpg.webp)

A la même période que l'inauguration de la station terrienne STGT la NASA confie à la société Boeing la construction de trois nouveausx satellites (TDRS H , I et J). Ces satellites de deuxième génération disposent des capacités de la première génération auxquels est ajouté un mode de communications inter-satellites suppplémentaire en bande Ka plus performant que la bande Ku. Les trois satellites sont placés en orbite entre 2000 et 2002 par une fusée Atlas IIA[1].

Extension du système

En 2002, un nouveau type de prestation demandant des débits faibles est mis en place. DAS (Demand Access System) permet à un satellite de transmettre via le système TDRS à n'importe quel moment des informations sur son fonctionnement ou des messages d'alerte permettant par exemple de pointer des observatoires terrestres sur un objet céleste à la suite de la détection par un observatoire spatial d'un phénomène transitoire (sursaut gamma, ...)[1].

Pour répondre à des besoins croissants une nouvelle station terrienne (GRS) est créée dans l'île de Guam (Océan Pacifique) et devient opérationnelle en juillet 1998. Celle-ci est équipée dans un premier temps de deux antennes paraboliques de 20 mètres de diamètre formant le système de réception SGLT-6 qui proviennent du WSC auxquelles vient s'ajouter au début des années 2000 le système de réception SGLT-7. Associée à deux satellites (TDRS-7 et 8) placés en orbite au-dessus de l'Océan Indien, cette station permet de faire passer la couverture de l'orbite basse de 85 à 100% supprimant la zone d'exclusion (ZOE) qui existait depuis la création du système. Le premier satellite TDRS est retiré du service le 21 octobre 2009. Le 9 décembre 2011 c'est au tour de de TDRS-4 à la suite de défaillance des batteries. Les deux satellites sont préparés pour leur mise en sommeil (largage des ergols, désactivation des batteries,...) et placés sur une orbite de rebut. Une nouvelle station terrienne (BPRS) est créée à Blossom Point (Maryland) en collaboration avec la Marine de guerre américaine et le Naval Research Laboratory. Celle-ci est également équipée de deux antennes paraboliques de 20 mètres de diamètre formant le système de réception SGLT-8. Deux autres stations terriennes sont créées pour gérer des situations d'urgence : l'ETGT () Extended TDRS Ground Terminal) situé près du WSGT à White Sands et l'ATF (Australian TDRS Facility) à Yatharagga en Australie-Occidentale[1].

Troisième génération

Un contrat pour la construction de deux nouveaux satellites (TDRS K et L) est attribué à la société Boeing en avec une options pour deux autres satellites. Seule l'option pour un troisième satellite (TDRS M) sera exercée par la NASA. Le contrat passé par la NASA inclut la modernisation des stations terriennes. Cette troisième génération de satellites dispose de la même charge utile que la précédente mais utilise une plateforme plus moderne. Les trois satellites sont placés en orbite entre 2013 et 2017 par un lanceur Atlas V 401 décollant depuis la base de lancement Cape Canaveral[3]. Un troisième satellite (TDRS M) est commandé en [4].

Configuration en 2021

En 2021, sur les douze satellites lancés, huit sont opérationnels, deux sont en réserve et deux ne sont plus opérationnels et sont en réserve. La durée de vie des satellites opérationnels n'est pas contrainte par la quantité d'ergols embarquée car ceux-ci utilisent des volumes très faibles (environ 2,5 kg par an pour les satellites de première génération, 2 kg pour les générations suivantes). Le facteur limitatif est l'usure et la défaillance des équipements. De ce fait, la NASA estime que la durée de vie des satellites de deuxième génération lancée entre 2000 et 2002 sera supérieure à 25 ans (fin de vie > 2025 à 2027) et dépassera cette valeur pour les satellites de troisième génération lancés entre 2013 et 2017[5].

Fonctionnement

| Type de liaison | Antenne TDRS | Bande spectrale | Nbre satellites utilisateurs pris en charge simultanément |

Débit |

|---|---|---|---|---|

| Liaison montante | Antenne réseau | Bande S | 1 | 300 kilobits/seconde |

| Antenne parabolique | Bande S | 2 | 7 mégabits/seconde | |

| Antenne parabolique | Bande Ku | 2 | 25 mégabits/seconde | |

| Antenne parabolique | Bande Ka¹ | 2 | 25 mégabits/seconde | |

| Liaison descendante | Antenne réseau | Bande S | 5 | 300 kilobits/seconde |

| Antenne parabolique | Bande S | 2 | 6 mégabits/seconde | |

| Antenne parabolique | Bande Ku | 2 | 300 mégabits/seconde | |

| Antenne parabolique | Bande Ka¹ | 2 | 300 mégabits/seconde² | |

| ¹ Uniquement les satellites TDRS de deuxième et troisième génération. ² Peut monter jusqu'à 3 gigabits/secondes avec des équipements utilisateurs au sol adaptés. | ||||

Utilisateurs

Le réseau TDRS prend en charge quotidiennement de 450 à 600 heures de communications 365 jours par an. Les principaux utilisateurs sont la Station spatiale internationale (de manière continue), les observatoires spatiaux Hubble, NUSTAR, NEOWISE, les satellites d'observation de la Terre AIM, AQUA, AURA, GPM, MMS, SORCE, TERRA, les lanceurs Atlas, Delta, les vaisseaux spatiaux SpaceX Dragon, Cygnus et H-II Transfer Vehicle. Le réseau TDRS est également utilisé pour transmettre les messages d'alerte transmis par l'observatoire spatial Swift aux télescopes terrestres pour permettre le suivi des sursaut gamma détectés[1].

Caractéristiques techniques détaillées

Première génération

Les satellites de première génération construits par TRW ont une masse de 2 108 kilogrammes et une fois déployés en orbite une envergure de 17,3 × 14,2 mètres. Leur durée de vie théorique est de 10 ans[6] - [7].

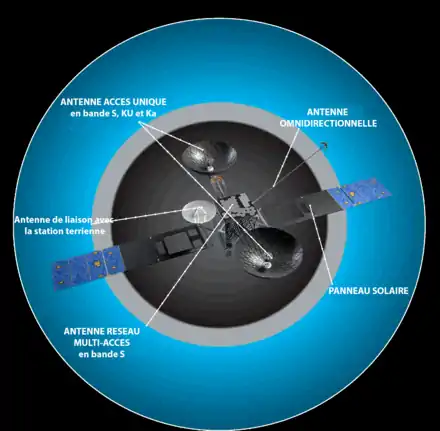

La charge utile comprend plusieurs systèmes de télécommunications[1] :

- Une antenne réseau à commande de phase qui permet de recevoir simultanément les données de cinq satellites tout en permettant de transférer des données à un seul satellite. Les échanges se font en bande S avec une polarisation circulaire vers la gauche et un champ de vue conique de ±13° par rapport à la verticale. L'antenne comprend 30 éléments fonctionnant en réception dont 12 simultanément en réception/émission.

- Deux antennes paraboliques de 4,6 mètres de diamètre orientables avec deux degrés de liberté qui permettent chacune de communiquer avec un unique satellite avec un débit élevé ou avec plusieurs satellites équipés d'antennes à bas débit. Les échanges peuvent s'effectuer (débit croissant) en bande S ou Ku avec une polarisation circulaire vers la gauche ou vers la droite et un champ de vue rectangulaire de ±22° en longitude et de ±28° en latitude. Les débits les plus élevés permettent la transfert par les satellites utilisateurs de gros volumes de données scientifiques ou de vidéos en temps réel (Station spatiale internationale).

- La liaison avec les stations terriennes passe par une antenne parabolique orientable de deux mètres de diamètre fonctionnant en bande Ku avec une polarisation linéaire.

- Le satellite dispose également d'une antenne omnidirectionnelle fonctionnant en bande S (polarisation circulaire vers la gauche) qui est utilisée pour le suivi et le transfert des commandes et des télémesures.

Deuxième génération

.jpg.webp)

Les satellites de deuxième génération construits par Hughes/Boeing ont une masse de 3 197 kilogrammes et une fois déployés en orbite une envergure de 21 × 13,1 mètres. Ils utilisent une plateforme HS-601 / BSS-601 de Boeing stabilisée 3 axes utilisée par de nombreux satellites de télécommunications. Leur durée de vie théorique est de 15 ans. Les principales différences au niveau de la charge utile sont les suivantes[8] - [7] - [1] :

Troisième génération

Trois exemplaires de satellites de troisième génération (une option pour un quatrième satellite n'a pas été exercée par la NASA) sont construits par la division satellites de Boeing (Chicago, Illinois). Ils ont une masse de 3 454 kilogrammes et une fois déployés en orbite une envergure de 21 × 13,1 mètres. Leur durée de vie théorique est de 15 ans. Ils utilisent une plateforme BSS-702 de Boeing stabilisée 3 axes. Les panneaux solaires fournissent 3 220 Watts au moment de l'équinoxe d'automne et 2 850 Watts durant le solstice d'été. L'énergie est stockée dans des batteries nickel-hydrogène. La charge utile est similaire à celle des satellites de deuxième génération[9] - [7] - [10].

Liste des satellites lancés

| Designation | Date lancement (UTC) | Lanceur | Base de lancement | Longitude | Statut | Retirement | Notes | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| au lancement | en orbite | ||||||||

Première génération | |||||||||

| TDRS-A | TDRS-1 | [11] | Navette spatiale Challenger/IUS (STS-6)[12] | Centre spatial Kennedy | 41° W, 62° W, 171° W | Retiré du service[13] | [14] | Mauvais fonctionnement de l'étage IUS, utilise ses propulseurs pour gagner l'orbite opérationnelle. Fin de vie [15]. Placé sur une orbite de rebut le [13]. | |

| TDRS-B | N/A | [11] | Navette spatiale Challenger/IUS (STS-51-L) | Centre spatial Kennedy | N/A | Détruit | Échec du lancement Désintégration de la navette Challenger | ||

| TDRS-C | TDRS-3 | [11] | Navette spatiale Discovery/IUS (STS-26R)[12] | Centre spatial Kennedy | 62° W[13] | En stockage[13] | [16] | ||

| TDRS-D | TDRS-4 | [11] | Navette spatiale Discovery/IUS (STS-29R)[12] | Centre spatial Kennedy | Retiré du service[13] | Avril / [17] | Mis sur une orbite de rebut[13]. | ||

| TDRS-E | TDRS-5 | [11] | Navette spatiale Atlantis/IUS (STS-43)[12] | Centre spatial Kennedy | 167° W[13] | En stockage[13] | |||

| TDRS-F | TDRS-6 | [11] | Navette spatiale Endeavour/IUS (STS-54)[12] | Centre spatial Kennedy | 46° W[13] | Opérationnel[13] | |||

| TDRS-G | TDRS-7 | [11] | Navette spatiale Discovery/IUS (STS-70) | Centre spatial Kennedy | 85° E[13] | Opérationnel[13] | Remplace TDRS-B | ||

Deuxième génération | |||||||||

| TDRS-H | TDRS-8 | [11] | Atlas IIA | Cape Canaveral | 89° E[13] | Opérationnel[13] | |||

| TDRS-I | TDRS-9 | [11] | Atlas IIA | Cape Canaveral | 12° W[13] | Opérationnel[13] | |||

| TDRS-J | TDRS-10 | [11] | Atlas IIA | Cape Canaveral | 171° W[18] | Opérationnel[13] | |||

Troisième génération | |||||||||

| TDRS-K | TDRS-11 | Atlas V 401 | Cape Canaveral | 174° W[18] | Opérationnel[13] | ||||

| TDRS-L | TDRS-12 | { [19] | Atlas V 401 | Cape Canaveral | 41° W[13] | Opérationnel[13] | |||

| TDRS-M | TDRS-13 | [20] | Atlas V 401[20] | Cape Canaveral[20] | 49° W | Opérationnel | |||

Références

- (en) Ted Sobchak, Donald W. Shinners et Harry Shaw « NASA Space Network Project Operations Management: Past, Present and Future for the Tracking and Data Relay Satellite Constellation » () (lire en ligne) [PDF]

—International Conference of Space Operations - NASA Goddard TDRSS 20th Year

- Boeing to build NASA tracking, data relay satellites

- Exercises Contract Option For TDRS-M Satellite Decision Will Retain Hundreds of Jobs

- (en) Ron Zaleski, « 2016Three Generations of Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) Spacecraft », NASA,

- (en) Gunter Krebs, « TDRS 1, 2, 3, 4, 5, 6 (TDRS A, B, C, D, E, F) », sur Gunter's Space Page (consulté le )

- (en) « Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) Characteristics », NASA, (consulté le )

- (en) Gunter Krebs, « TDRS 8, 9, 10 (TDRS H, I, J) », sur Gunter's Space Page (consulté le )

- (en) Gunter Krebs, « TDRS 11, 12, 13 (TDRS K, L, M) », sur Gunter's Space Page (consulté le )

- (en) « Media Kit : TRDRS-K », NASA, , p. 15

- (en) Jonathan McDowell, « Launch Log », Jonathan's Space Page (consulté le )

- (en) « NASA'S Tracking and Data Relay Satellite » [archive du ], NASA Facts Online, (consulté le )

- (en) « Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) Fleet », NASA, (consulté le )

- « NASA », sur nasa.gov, Brian Dunbar (consulté le ).

- (en) « TDRS-1 Satellite Reaches 25 Years Of Age », Space Mart, (consulté le )

- (en) « Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) », NASA, (consulté le )

- (en) « TDRS-4 Mission Complete; Spacecraft Retired From Active Service », NASA, (consulté le )

- http://celestrak.com/NORAD/elements/tdrss.txt

- William Graham, « ULA opens 2014 campaign with Atlas V launch of TDRS-L », NASASpaceflight.com, (consulté le )

- « Spaceflight Now Launch Schedule », SpaceflightNow.com (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

- Satellite de télécommunications

- Loutch, satellites russes remplissant le même rôle

- EDRS, système de satellites relais de l'Agence spatiale européenne

- Tianlian satellites chinois remplissant le même rôle.