21e régiment d'infanterie (France)

Le 21e régiment d'infanterie (21e RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française créé sous la Révolution à partir du régiment de Guyenne, un régiment français d'Ancien Régime. Il reste à l'ordre de bataille de l'infanterie française jusqu'en 1963. De 1976 à 2010, son nom est porté par l'unité affectée au camp de Canjuers.

| 21e régiment d'infanterie | |

Insigne régimentaire du 21e régiment d'infanterie. | |

| Création | 1791 |

|---|---|

| Dissolution | 2010 |

| Pays | |

| Branche | Armée de terre |

| Type | Régiment d’infanterie |

| Rôle | Infanterie |

| Garnison | Langres (1914) |

| Ancienne dénomination | Régiment de Vaubécourt Régiment de Guyenne 21e régiment d'infanterie de ligne 21e demi-brigade 21e régiment d'infanterie de ligne Légion d'Ille-et-Vilaine 21e régiment d'infanterie de ligne 21e régiment d'infanterie 21e régiment d’infanterie aéroporté |

| Devise | Je passe quand même |

| Inscriptions sur l’emblème |

Wagram 1809 Moskowa 1812 Sébastopol 1854-55 Solférino 1859 Notre-Dame De-Lorette 1914 Verdun 1916 La Malmaison 1917 Somme-Py 1918 AFN 1952-1962 |

| Anniversaire | Saint-Maurice |

| Guerres | Guerres de la Révolution française Campagne de Russie Guerre de 1870 Première Guerre mondiale Bataille de France Seconde Guerre mondiale Guerre d'Algérie |

| Batailles | Siège de Landau Bataille du Donon (1914) |

| Fourragères | aux couleurs du ruban de la Médaille militaire |

| Décorations | Croix de guerre 1914-1918 quatre palmes Médaille d'or de la Ville de Milan |

Création et différentes dénominations

- : prend le nom de régiment de Guyenne

- 18 avril 1776 : le régiment de Guyenne est dédoublé.

Les 1er et 3e bataillons conservent la dénomination, les drapeaux et le costume du régiment de Guyenne.

Les 2e et 4e bataillons du régiment forment le régiment de Viennois. - : Tous les régiments prennent un nom composé du nom de leur arme avec un numéro d’ordre donné selon leur ancienneté. le régiment de Guyenne devient le 21e régiment d'infanterie de ligne ci-devant Guyenne.

- 1794 : Amalgamé il prend le nom de 21e demi-brigade de première formation

- : Reformé en tant que 21e demi-brigade de deuxième formation

- 1803 : la 21e demi-brigade est renommée 21e régiment d'infanterie de ligne et incorpore les débris des 1er et 2e bataillons de la 109e demi-brigade de seconde formation[1].

- 1814 : pendant la Première Restauration et les Cent-Jours, le régiment garde son numéro[1].

- : comme l'ensemble de l'armée napoléonienne, il est licencié à la Seconde Restauration[1].

- : création de la 33e légion d'Ille-et-Vilaine[1].

- 1817 : elle prend le nom de 1re légion d'Ille-et-Vilaine avec le rang No 21[2].

- 1820 : la 21e légion d'Ille-et-Vilaine est amalgamée et renommée 21e régiment d'infanterie de ligne[1].

- 1887 : devient 21e régiment d'infanterie

- 1914 : à la mobilisation, le 21e RI donne naissance au 221e régiment d’infanterie

- 1919 : en décembre, il est renforcé par le 3e bataillon du 164e régiment d’infanterie qui vient d'être dissous

- 1940 : dissous

- 1944 : recréation du 21e régiment d'infanterie

- 1945 : prend le nom de 21e régiment d’infanterie aéroporté

- 1946 : dissous

- 1956 :le 21e régiment d'Infanterie est recréé

- 1963 : dissous

- 1976 : recréé comme 21e régiment de camp / 21e RI

- 2010 : dissous.

Colonels/Chef de brigade

- - : René-Adrien seigneur du Chevalier[3]

- - : Alexandre-Victor-Biaise-Joseph de Vault

- - janvier 1794 : François Pierre Jean d'Aiglun de Saint-Vincent

- 1794 - 1796 : Dupuis

- 1796 : Antoine Joseph Robin (**)

- 1798 - 1800 : Robert

- 1800 - : François Bertrand Dufour

- - : Pierre Decouz

- - : Jean-Jacques Ducrest

- - : François Marie Cyprien Teullé

- - : Louis Guigard

- novembre 1814 - : Louis Guigard

- - : Nicolas Claude Ledoux

- - : Vicomte Picot de Peccadeuc

- - : Chevalier Bérard de Gouttefrey

- - : Lefol

- - : François

- - : Lebouterel

- - : Louis Jacques de Baillou

- - : Martial Louis Marie Avron

- - : Auguste Henri Lefèvre

- - : Charles Louis de Fontanges de Couzan

- - : Prosper Désiré Boyer

- - : Louis Charles Auguste Morand

- - 1876 : Louis Auguste Gaday

- 1876 : Prudhomme

- 1882 : Buffenoir

- 1888 : Rosenwald

- 1894 : Michel

- 1894 : Delrieu

- 1914 : colonel Frisch[4]

- 1914 : chef de bataillon Faivre[5]

- 1914 : chef de bataillon Gentelet

- 1914 : lieutenant-colonel Lecoanet[6]

- 1916 : chef de bataillon Sermage

- 1916 : lieutenant-colonel de Riencourt

- 1917 : lieutenant-colonel Lardant

- 1918 : lieutenant-colonel Weiller

- 1939 : lieutenant-colonel Lambert

- 1945 : lieutenant-colonel Fox

- 1956-1958 : Colonel Albert Gaymard[7]

- 1959-1960-1961-1962 (Algérie) : Colonels Frison, Brunet, Louisot, Cosson.

Historique des garnisons, combats et batailles

Guerres de la Révolution et de l'Empire

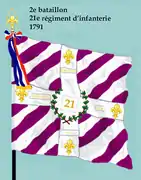

Drapeau du 1er bataillon du 21e régiment d'infanterie de ligne de 1791 à 1793

Drapeau du 2e bataillon du 21e régiment d'infanterie de ligne de 1791 à 1793

Grenadier du 21e régiment d'infanterie de ligne de 1791 à 1794

En vertu d'une ordonnance du , les régiments qui existaient alors durent quitter leurs noms de provinces, pour n'être plus désignés que par le numéro du rang qu'ils occupaient entre eux.

Chaque régiment n'eut plus qu'un drapeau aux couleurs rouge, blanc et bleu, ayant d'un côté cette inscription : Obéissance à la Loi et de l'autre le numéro du régiment et les noms des actions éclatantes où il s'était trouvé.

C'est ainsi que le régiment de Guyenne reçut, d'après le numéro d'ancienneté qu'il occupait dans la ligne, la nouvelle dénomination de 21e régiment d'infanterie de ligne.

En 1791, le 21e régiment d'infanterie de ligne avait séjourné à Bourg, Montluel, Trévoux et Pierre-Châtel dans le département de l'Ain puis à Villefranche et Lyon dans le département de Rhône-et-Loire.

Le , la France déclare la guerre à l'Autriche. C'est le début des guerres de la Révolution française. Le 5 juillet, l'Assemblée décrète la Patrie en danger et ordonne la mise en mouvement des gardes nationales et divise les troupes en 4 armées.

Le 21e est affecté à l'armée du Nord, sous les ordres du maréchal Luckner, chargée de surveiller et de défendre la frontière des départements du Haut et du Bas-Rhin. Le 2e bataillon qui était jusqu'alors affecté à l'armée du Midi est transféré fin juillet.

Au début du mois de mai, il quitte Lyon et Villefranche, se rend à Besançon puis sur la frontière du Rhin.

Le , le 1er bataillon est à Delemont après avoir séjourné à Blamont. Les 583 hommes du 2e bataillon quittent Besançon, le , et se rendent à Porrentruy.

Début septembre, le 1er bataillon quitte Delemont et se rend à Huningue menacé par un corps autrichien. Le 17 décembre, il quitte sa position et se dirige à Benfeld près de Plobsheim, où il est inclus dans le corps du général d'Harambure, sous les ordres du général en chef Custine.

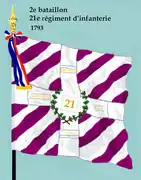

Drapeau du 1er bataillon du 21e régiment d'infanterie de ligne de 1793 à 1804

Drapeau du 2e bataillon du 21e régiment d'infanterie de ligne de 1793 à 1804

Le , le 1er bataillon du 21e quitta son cantonnement et occupa Wissembourg. Début février, le 2e bataillon, le rejoignit en prenant son cantonnement à Steinfeld.

Le , l'armée du Rhin quitte ses positions de la Queich pour de nouvelles sur la Lauter; la 21e cantonne en avant de Lauterbourg avant d'aller prendre garnison à Landau.

Le , les 21 000 Autrichiens du général Wurmser, sortent des retranchements de la forêt de Germersheim et mettent le siège devant Landau[8] défendue par le général Gilot. Dans le courant du mois de mai, plusieurs sorties obtinrent un grand succès. Le 19 juillet, Beauharnais, qui commandait un corps de l'armée du Rhin, marche sur Landau afin de pouvoir porter au secours de Mayence. Le général Gilot sortit de Landau avec 3 000 hommes pour faciliter les mouvements de l'avant-garde et délogea les Prussiens de toutes leurs positions. Le 26 juillet, la reddition de Mayence permis aux autrichiens de renforcer ses troupes et de bloquer de nouveau Landau.

Le , une compagnie du 2e bataillon du 21e occupait le village de Haers, dans le Palatinat, lorsqu'un corps de 7 000 Autrichiens se présenta devant ce poste. Trop faible pour résister à des forces si supérieures, ce détachement se replia sous le bois qui le séparait de Leimersheim; mais ce village se trouvait déjà évacué par nos troupes ; la compagnie se défendit avec un courage héroïque et ne capitula qu'après avoir épuisé ses munitions. Cette capitulation fut violée, au mépris des lois de la guerre, et les hommes qui composaient cette compagnie furent passés au fil de l'épée, sauf une vingtaine qui purent regagner Lauterbourg.

Le , après cinq mois de blocus Landau fut délivrée. La Convention nationale décréta, le , que la garnison, dont faisait partie le 21e, avait bien mérité de la patrie. Voici l'éloge qui fut fait de la garnison de Landau au sein de la Convention : « La garnison de Landau, enclavée dans le pays ennemi, abandonnée presque à elle-même depuis plus de quatre mois, ignorant ce que la valeur française méditait pour sa délivrance, repoussant les insinuations perfides, les sollicitations corruptrices, ne répondant aux lettres, tour à tour astucieuses et menaçantes des généraux ennemis qu'avec fierté et ironie, bravant 25 000 bombes jetées dans la place, ne vivant pendant six semaines que de chevaux et de chats, mangeant du pain de seigle et de pois, voilà le spectacle qu'elle a donné à ses ennemis et les maux qu'elle a soufferts pour la patrie ». Cependant, malgré leur belle conduite, le colonel d'Aiglan de Saint-Vincent, le lieutenant-colonel Lamotte et le lieutenant Hettier furent mis en état d'arrestation pour incivisme, et transférés à Paris pour être enfermés à l'Abbaye, par arrêté du 17 nivôse an II ().

Le 2e bataillon du 21e quitta Landau pour être attaché à l'avant-garde commandée par Desaix et le 1er bataillon en sortit plus tard.

Fin décembre 1793, la division Desaix culbute l'arrière-garde des Prussiens à Rehhutte puis s'empare de Mauddenheim et d'Oggersheim, les 3 et , occupe Worms le et s'établit le long du Rhin. Le 2e bataillon du 21e prend ses quartiers à Altrip près de Mannheim. Le , le 1er bataillon, rattaché à la division Vachot, parti de Landau et alla occuper Auenheim.

En février, réunis dans la division Delmas, le 1er bataillon occupa Germersheim et le 2e Spire.

Début le 1er bataillon passa à la division Desaix et quitta Gemersheim. Le le 2e bataillon quitta Kleinehollande, situé sur la rive gauche du Rhin, pour prendre ses quartiers à Germersheim.

Le 23 mai la division Desaix fut attaquée mais l'ennemi fut repoussé avec vigueur sur Mannheim, lui mettant environ 2 000 hommes hors de combat. Le 1er bataillon du 21e, à Hehhutte, défendit le passage d'un grand fossé qui couvrait le front de l'armée jusqu'au moment où, assailli par une colonne de 6 000 hommes, il fut contraint de se retirer. La position fut reprise par le 1er bataillon du 75e, les 9e et 17e dragons.

Malgré les succès de l'armée du Rhin dans cette attaque générale, les échecs éprouvés par celle de la Moselle l'obligèrent à retirer, le , pour s'établir sur les hauteurs entre Lingenfeld et Frankweiler. Le 1er bataillon du 21e occupa Ober-Lustadt.

Le , le régiment fut impliqué dans une affaire, ou il perdit huit tués et 30 blessés, permettant de rejeter l'ennemi sur Schwegenheim.

Le , le 1er bataillon du 21e prit part à un combat près de Schwegenheim, puis le à une attaque près de Schifferstadt. Le le 1er bataillon quitta Schifferstadt pour Lauterbourg.

Conformément aux lois du , du et au décret de la Convention du 17 nivôse an II (), on s'occupait de l'embrigadement des troupes de ligne avec les bataillons de volontaires.

Le 2e bataillon du 21e régiment d'infanterie, en poste à Germersheim depuis le , est amalgamé le avec le 3e bataillon de volontaires de la Corrèze et le 10e bataillon de volontaires du Bas-Rhin également appelé bataillon des Amis qui formèrent la 42e demi-brigade d'infanterie.

Le 1er bataillon du 21e régiment d'infanterie, est amalgamé à Lauterbourg, fin , avec le 2e bataillon de volontaires du Doubs et le 4e bataillon de volontaires de l'Eure pour former la 41e demi-brigade d'infanterie. Cette demi-brigade resta longtemps à Lauterbourg pour la garde du Rhin, faisant partie de la division territoriale du Bas-Rhin.

Ainsi disparaît pour toujours le 21e régiment d'infanterie ci-devant Guyenne, le 5e des petits vieux corps de Louis XIII, partageant le sort de tous ces régiments d'Ancien Régime.

Guerres de la Révolution et de l'Empire

Conformément aux lois du , du et au décret de la Convention du 17 nivôse an II (), on s'occupait de l'embrigadement des troupes de ligne avec les bataillons de volontaires.

Le , La 21e demi-brigade[9] est formée à Nice où se trouve le quartier général de l'armée d'Italie. Elle est constituée de l'amalgame du 1er bataillon du 11e régiment d'infanterie (ci-devant la Marine) avec le 1er bataillon de volontaires de la Haute-Garonne et le 2e bataillon de volontaires du Var avec un effectif de 3 201 hommes.

En ce début de 1794, la 21e demi-brigade, qui était rattachée à l'armée d'Italie était cantonnée sur la côte méditerranéenne. Commandée par le général Pijon la demi-brigade avec le 1er bataillon à Monaco, le 2e à Menton, et le 3e à Menton et Roquebrune et y resta pendant les mois de février et de mars.

Le , la 21e demi-brigade, forte de 2 000 hommes, reçut l'ordre de se rendre à Castellar pour s'emparer d'Oneille. Le elle attaignit les hauteurs de Dolce-Aqua et arriva le 7 avril à Pigna et occupa successivement Moline, Triora, le col de Mezza-Lima et le village de la Pieva, afin d'intercepter toutes les communications entre le Piémont et la principauté d'Oneille.

Le 16 avril, la colonne commandée par le général Masséna, dont fait partie la 21e demi-brigade, passe par Mendatica afin de tourner Ponte di Nava (it) ou 1 500 Autrichiens quittent précipitamment leurs positions. Lors de cette affaire, la 21e demi-brigade eut quatre blessés et un officier tué. Le 17 avril les troupes françaises entrent dans Ormea et le 18 avril, dans Garessio ou elles font un beau butin; on trouva dans ces deux villes des magasins considérables de vivres, d'habillements, 12 pièces d'artillerie, 3 000 fusils, de la poudre et des outils.

La 21e demi-brigade resta à la disposition du général Laharpe, et placée à Ormea et les postes environnant pendant que le général Masséna prenait Saorge, le 29 avril.

Le , la demi-brigade fut répartie de la manière suivante : Les deux premiers bataillons à droite de Garessio, le premier baraqué sur le mont san Bernardo, quatre compagnies du 2e à Pujello et les quatre autres au château de Balestrino. Le 3e bataillon à gauche de Balestrino, au pied de la montagne de Préronde, recevant directement les ordres du général Laharpe, dont le quartier général était à la Pieretta. Elle conserva ces positions pendant les mois de mai et de juin.

Le , le 3e bataillon de la 99e demi-brigade de première formation et deux compagnies du 2e bataillon de la 21e mettent en déroute, devant Pietra, 5 000 paysans levés par le gouverneur du Piémont. Le général Masséna renforça la garnison de Loano du 1er bataillon de la 99e, laissa, le 2e bataillon de la 21e à Balestrino et retourna à Ormea.

Lorsque la nouvelle de la journée du 9 thermidor, arrivée le 5 août à Nice, parvint à l'avant-garde, et avec elle un arrêté du Comité de salut public qui ordonnait de suspendre le mouvement combiné entre les deux armées des Alpes et d'Italie, il s'ensuivit un ordre de retraite qui s'exécuta le 9 août, avec un grand désordre causé par le mécontentement des troupes, qui s'éloignaient à regret des riches plaines du Piémont, qu'elles étaient sur le point d'atteindre et qu'elles convoitaient depuis longtemps.

La 21e demi-brigade conserva ses positions; le 1er bataillon au Val Sorda, à droite de Garessio, le 3e à Saint-Jacques de Viola, aux ordres du général Laharpe, et le 2e bataillon à Balestrino, sous le commandement du général Cervoni. Le général Masséna, raccourci la ligne de défense et le 1er bataillon de la 21e passa au mont san Bernardo, et le 3e à Preronde.

Le 18 septembre une colonne, composée du 2e bataillon de la 21e demi-brigade, du 9e régiment de dragons et de 372 artilleurs, commandée par le général Masséna et avec laquelle marchaient le général en chef Dumerbion, les représentants Albitte et Saliceti et le général d'artillerie Bonaparte, se rassembla à Bardineto. En sortant de Murialdo, le corps de bataille fut divisé, et une colonne se porta avec le général en chef sur Biestro (it), l'autre avec le 2e bataillon de la 21e demi-brigade sous les ordres du général Masséna se dirigea sur Aqua-Freda. Le 2e bataillon de la 21e passé sous le ordres du général Pijon, rencontra l'ennemi à gauche de Frabosa et, après une heure de combat, enleva un poste gardé par 160 hommes et faisant 21 prisonniers.

Le 20 septembre, sous les ordres du général Masséna, le 2e bataillon de la 21e prend le château de Cosseria après avoir tué une vingtaine d'autrichiens. Il poursuivit l'ennemi jusque Cairo, la Rochetta, et Dego au-dessus de la Bormida. Les troupes françaises attaquent immédiatement les autrichiens, c'est la première bataille de Dego qui se termine par la déroute des troupes autrichiennes. Le général Dumerbion, dans son rapport, loua la bravoure déployée par toutes les troupes, et cita avec des éloges particuliers le 2e bataillon de la 21e demi-brigade.

Le , la division du général Masséna fut séparée en cinq brigades commandées par les généraux Laharpe, Cervoni, François, Lepeletier et Hammel. Le 2e bataillon de la 21e demi-brigade suivit le général Hammel et campa au col de Termini. Les 1er et 3e bataillons quittèrent leurs anciennes positions pour faire partie de la brigade Lepeletier et campèrent au mont san Bernardo. Les deux armées gardèrent de nouveau la défensive et s'observèrent mutuellement pendant le mois d'octobre. Pendant les premiers jours de novembre, la neige couvrit les montagnes, les passages devinrent impraticables, les troupes reçurent successivement l'ordre d'abandonner les hauteurs et de prendre des cantonnements dans les gorges et dans les villages. Le 2e bataillon de la 21e demi-brigade quitta le col de Termini et rejoignit les deux autres à San-Bernardo. La demi-brigade entière se trouva alors sous les ordres du général Lepeletier.

Les représentants Ritter et Turreau, qui venaient de remplacer à l'armée Albitte et Saliceti, rappelés à la Convention, ayant ordonné, par un arrêté du 1er novembre, un grand fourrage dans la vallée de Tanaro, la 21e demi-brigade fut désignée pour y prendre part. Il commença le 16 novembre, dura quatre jours et procura à l'armée 2 000 quintaux de foin, 400 bêtes à cornes et 500 moutons.

Après cette opération, la 21e demi-brigade quitta San-Bernardo, et passa dans la brigade du général Cervoni; les deux premiers bataillons prirent leur quartier à Finale et le 3e à Loano. À la mi-décembre, la 21e demi-brigade, rattachée au général Pijon, partit de Finale et de Loano. Le 1er bataillon se rendit à Vado, le 2e à Quiliano, et le 3e à Alassio.

Les postes d'observation étaient des baraques élevées sur les hauteurs montagneuses n'abritaient qu'imparfaitement des vents et des brouillards qui régnaient constamment, et le soldat, mal vêtu, encore plus mal chaussé, manquant souvent de nourriture, de chauffage et de paille pour se coucher, accablé de service, n'avait pu résister longtemps à tant de privation et de fatigues. De nombreux malades encombrèrent les hôpitaux d'Oneille, dont la malpropreté engendra bientôt une maladie épidémique qui fit de terribles ravages dans la division. Outre le service armé, qui était devenu d'autant plus pénible qu'on était obligé de suppléer au nombre par une grande vigilance et beaucoup d'activité, 2 400 travailleurs, non compris les sapeurs, étaient employés chaque jour à la construction des retranchements que l'on élevait à San-Giacomo, à Magliolo et à Loano, et aux travaux de la route du littoral entre Vado et Menton. Les maladies continuaient à faire des ravages effrayants. Le général Schérer obtint des représentants un arrêté par lequel il était autorisé à caserner une partie des troupes dans les villes de la république de Gênes les plus à portée, moyennant une indemnité convenable payée aux habitants, dont jusque-là on avait respecté la neutralité.

C'est ainsi que vers le milieu du mois de janvier 1795, le 1er bataillon de la 21e demi-brigade fut logé dans le faubourg de Savone, que le 3e bataillon vint en cantonnement à Légine, le 2e continua à occuper Quiliano.

Le nombre des maladies allait toujours croissant, malgré tous les efforts des généraux pour y porter remède. Les bataillons étaient réduits au tiers de leur force ordinaire, et les neiges commençaient à fondre, lorsque le général Serurier apprit par des rapports d'émissaires que les ennemis avaient l'intention de s'emparer de Savone les troupes étant passée de 24 000 à 8 000 hommes.

Le , le 3e bataillon de la 21e demi-brigade vint rejoindre le 1er au faubourg de Savone. Début février le 1er bataillon et le 3e quittèrent Savone et le 2e bataillon, Quiliano. Le 1er bataillon se positionna à Vezzi, le 2e à Segno (it), et le 3e à Orco, où ils restèrent jusqu'au milieu d'avril à la disposition des généraux Serurier et Pijon. Fin avril les 3 bataillon furent réunis et prirent leur quartier à Légine, avant d'aller s'établir début mai sur les hauteurs de Vado.

Les Autrichiens, qui avaient réuni des forces considérables dans les environs de Dégo, se mirent en mouvement le , pour attaquer la droite de l'armée française, dont ils s'approchèrent lentement. Le , les Autrichiens attaquèrent les avant-postes placés à l'entrée du faubourg de Savone, et le colonel Dupuis, commandant de la demi-brigade, ordonna au gros de sa troupe de se retirer sur le fort, défendu par les troupes Génoises. Les avant-postes se replièrent ensuite, sur le fort et sautèrent dans le chemin couvert, poursuivit par les Croates. Les Génois prenant les soldats de la 21e demi-brigade du colonel Dupuis pour une colonne autrichienne, ouvrirent sur elle un feu terrible, et 14 hommes, dont 2 officiers furent touchés. Bloqué par les Autrichiens, le colonel Dupuis s'établit avec toute sa troupe dans le chemin couvert, où il resta au bivac les 24 et 25 juin, avant de rejoindre le Vado. La position de Vado n'étant pas tenable devant des forces supérieures en nombre, elle fut abandonnée et la 21e demi-brigade pris d'abord position sur les hauteurs de Finale avant d'occuper, pour le 1er bataillon, la gorge de Luizano, et pour les 2e et 3e bataillons aux batteries de Borghetto.

Le 1er bataillon de la 21e demi-brigade passa alors dans la brigade du général général Pijon et occupa Albenga tandis que les 2e et 3e bataillons firent partie de la brigade Ransonnet et restèrent aux batteries de Borghetto.

Le deux navires corsaires anglais, remorquant une tartane française dont ils s'étaient emparés pendant la nuit, au mouillage d'Albenga, et cherchant à gagner le vent, s'approchèrent de la pointe de Borghetto, 60 grenadiers de la 21e se jetèrent dans des chaloupes et s'avancèrent pour reprendre la tartane à l'abordage. Les corsaires, effrayés, lâchèrent leur prise, que les grenadiers ramenèrent dans la rade de Borghetto. Un troisième navire corsaire armé de canons essaya inutilement de la leur enlever ; une pièce de 36 placée sur la plage l'obligea à s'éloigner.

Le lendemain 26 juillet, le général Masséna ayant ordonné une reconnaissance sur Loano, l'ennemi, après un engagement assez vif, fut repoussé jusqu'à ce bourg et perdit environ 160 hommes, tant tués que blessés. La 21e eut sept blessés et quelques morts.

La présence continuelle des Anglais sur les côtes, inspirant quelques craintes au général Kellermann pour ses magasins, la 21e demi-brigade, reçut, le 5 août, l'ordre de se rendre à Vintimille et Bordighera pour s'opposer à un débarquement et occuper, au besoin, le château de Vintimille, appartenant à la république de Gênes. Passé sous le commandement du général Casatta, un détachement de 200 hommes fut laissé à Albenga et le surplus de la 21e demi-brigade, relevée dans sa position de Borghetto par un bataillon de la 18e légère, pour sa nouvelle destination. Elle n'y resta que quelques jours, passa dans la brigade Fontbonne, et fut cantonnée à San Remo.

En , la 21e demi-brigade est attachée à la division Laharpe, brigade Ménard, et prend son emplacement à Légino et son dépôt à Nice.

Au début de mars 1796, la 21e demi-brigade faisait partie de la première division de l'avant-garde et occupait les positions de Légino, Quiliano, Valleggio et Barracon, et se trouvait, comme le reste de l'armée, dans l'état de dénûment et de faiblesse où elle était en prenant ses cantonnements d'hiver. La force active de l'armée était à peine de 30 000 hommes, ayant pour toute artillerie, 60 pièces de canon. La 21e demi-brigade avait un effectif de 1 100 hommes de troupe et 72 officiers présents; elle était commandée par le colonel Dupuis.

Le , la 21e demi-brigade se trouvait placée sous les ordres du général de division Laharpe, à l'avant-garde de l'armée commandée par Masséna. Le 1er et le 3e bataillon, qui faisaient partie de la brigade Ménard, occupaient Quiliano tandis que le 2e bataillon passé sous les ordres du général Pijon, occupait Madona-di-Savone.

Le général Beaulieu secondé par le général Colli, qui commandaient les troupes austro-sardes, disposaient d'environ 60 000 hommes, sans compter les réserves, et de 200 pièces de canon. Ces troupes étaient maîtres de tous les débouchés et de toutes les hauteurs qui dominent la rivière de Gênes.

Pendant que Bonaparte essayer de séparer en deux l'armée austro-sarde, une partie de la colonne de droite, commandée par le général Cervoni, s'avança sur Voltri (en), où elle fut battue par le général Beaulieu et obligée de rétrograder jusqu'à la Madona-di-Savone. Le général Argenteau, à la tête de 10 000 Autrichiens, marcha en même temps sur le centre du dispositif français et avait déjà emporté plusieurs positions d'avant-garde, lorsque le 11 avril il fit attaquer la dernière redoute, dite de Montenotte, vers Monte-Legino.

Le 1er bataillon de la 21e demi-brigade et les trois compagnies de grenadiers de la 117e demi brigade de première formation, comprenant environ 1 200 hommes, gardaient cette redoute.

Les troupes du général Argenteau, attaquèrent sans succès une première fois. Après avoir été refoulés, elles prirent position en arrière sur une hauteur, décidé à recommencer l'attaque le lendemain après s'être renforcé de ses réserves. Mais Bonaparte prit si bien ses dispositions que les Autrichiens, pris à la fois, en flanc, en tête et en queue, furent culbutés et presque entièrement dispersés. Le 1er bataillon de la 21e demi-brigade et le 3e, qui l'avait rejoint, avaient enlevé, avec la division Laharpe, la position occupée devant Montenotte par 2 000 hommes aux ordres du colonel autrichien Messlinger. L'ennemi perdit dans cette affaire 1 500 morts, 2 500 prisonniers, plusieurs drapeaux, et s'enfuit sur Dego.

Le lendemain de la bataille de Montenotte, les deux bataillons de la 21e demi-brigade étaient venus prendre position sur les hauteurs de Biestro (it), au-dessus de Cosseria, et avaient été rejoints par le 2e bataillon.

Le 14 avril, après la bataille de Millesimo, la 21e demi-brigade repousse les troupes du général Colli puis marche sur Dego. Arrivée au village de Cagna (it), situé au-delà de la vallée de la Bormida, la 21e commandée par le général Cervoni qui marcha droit à l'ennemi. Les autrichiens furent mis en déroute. Ils abandonnèrent 20 pièces de canon et cinq bataillons furent fait prisonniers et les troupes françaises de Laharpe poursuivirent le vaincus jusque Spigno ou elles furent attaquées par le général Josef Philipp Vukassovich[10]. Les troupes françaises furent mis en déroute, et les autrichiens récupérèrent 13 pièces de canon et reprirent Dego. Ceux-ci furent attaqués par les troupes de Masséna et de Bonaparte et, également mis en déroute, laissèrent les 13 pièces de canon et se réfugièrent à Acqui. Durant cette attaque, le colonel Dupuis, colonel commandant la 21e demi-brigade, fut blessé. Avec un effectif de 2 900 hommes, la 21e demi-brigade resta ensuite avec la division Laharpe à San-Benedetto, entre le Belbo et la Bormida avant de prendre ses quartiers du 19 au à Monte-Barcaro et Lezegno. Le elle passa à la 3e division, commandée par Masséna, et se trouva en avant de Cherasco. Le elle était aux ordres du général de brigade Dommartin, et cantonnée à Castellazzo, entre la Bormida et l'Orba.

Par l'armistice de Cherasco conclu avec Victor-Amédée III roi de Sardaigne, et changé en traité définitif, signé le à Paris, la France acquiert la Savoie et le comté de Nice.

Le , les Autrichiens étaient en bataille sur la rive gauche du pont de Lodi : 30 pièces de canon croisaient leurs feux sur le pont, de 100 toises de longueur. Masséna forma tous les bataillons de grenadiers en colonne serrée en masse. Les grenadiers de la 21e demi-brigade formaient le 2e bataillon de l'avant-garde, aux ordres du général Dallemagne. Bientôt, en même temps que l'artillerie française répond à l'artillerie autrichienne. La colonne de grenadiers Français s'élance alors sur le pont au pas de charge et au cri de vive la République. Les Autrichiens font pleuvoir sur elle une grêle de mitraille. Les soldats hésitent un moment, mais les généraux marchant à leur tête et portant leurs drapeaux, parviennent à traverser le pont, abordent la première ligne de l'ennemi, la culbute et prennent l'artillerie. Les Autrichiens abandonnent le champ de bataille et se retirent sur Crema. La demi-brigade marcha à la poursuite des Autrichiens et arriva à Crema le lendemain de la bataille, mais le général Beaulieu était parti pour se retirer derrière le Mincio. Le , la demi-brigade, qui était passée sous les ordres du général Rampon, se trouva à l'avant-garde de la division Masséna, à mi-chemin de Lodi à Milan, où elle entra le 14 mai, la veille de l'entrée triomphale de Bonaparte dans cette ville.

le , le blocus de la citadelle de Milan commença. Elle ne se rendit que le .

La demi-brigade quitta Milan le 21 mai et se rendit à Lodi pour former la réserve. Elle n'y resta que trois jours et revint à Milan. Le , elle partit pour occuper Vérone en suivant Beaulieu, qui battait en retraite devant l'armée française.

Le , la 21e demi-brigade reçut une nouvelle dénomination, par suite d'un arrêté du Directoire exécutif, du 18 nivôse an IV (), qui avait prescrit le remaniement complet de tous les bataillons sur pied et leur fusion en 100 demi-brigades d'infanterie de ligne et 30 d'infanterie légère, avec un effectif complet de 3 374 hommes, au moyen de la réunion de deux demi-brigades en une seule.

La 21e demi-brigade, celle qui venait de faire les campagnes de 1794 à 1796 à l'armée d'Italie, eut au sort le no 32 des nouvelles demi-brigades.

Guerres de la Révolution et de l'Empire

La nouvelle 21e demi-brigade se trouva formée à l'armée de l'Intérieur, le 14 fructidor an IV (), et se composa de l'amalgame des anciennes 38e, 108e, 139e, 150e et 169e demi-brigades de première formation avec comme chef, de 1796 à 1800 le colonel Robert.

Le , la 38e demi-brigade de première formation, qui formait le noyau de la 21e demi-brigade de deuxième formation avait quitté Chartres pour se rendre à Montdidier, où elle prit le no 21, que le sort lui avait attribué.

La 21e demi-brigade resta dans le département de la Somme jusqu'à la fin de 1796, faisant partie de la 15e division militaire, commandée par le général Laubadère.

Le 1er bataillon fut dirigé, en novembre 1796, sur Porrentruy, Delemont et Trevillers, pour faire partie de la réserve de l'armée du Rhin et Moselle, commandée par Moreau. Il y demeura en observation jusqu'au début de 1798, où il vint en garnison à Amiens, quartier général de la 16e division militaire.

Le 2e bataillon se trouvait à Nantes, où il avait été formé en mars 1797, par l'incorporation dans la 21e demi-brigade des 108e, 139e et 169e demi-brigades de première formation.

Le 3e bataillon était à Dunkerque, dépendant de la 1re division militaire, lorsqu'il passa à la 1re division de l'armée d'Angleterre, armée qui n'exista que de nom et dont le quartier général était à Lille.

Le , le 3e bataillon, fort de 29 officiers et de 732 hommes de troupe, vint à Lille pour y tenir garnison et y être employé à la garde des prisonniers de guerre anglais faits à Ostende, où ils avaient tenté un débarquement pour détruire les écluses.

Au début de 1799, la 21e demi-brigade avait toujours ses emplacements à Nantes, Amiens et Lille. Dans le courant de février la 21e demi-brigade rallia ses 1er et 2e bataillons dans la 19e division militaire (départements réunis), et fut dirigée sur l'armée d'Italie, dont le commandement avait été donné au général Schérer. La demi-brigade, forte de 900 hommes, fut placée dans la brigade Fresia de la division Delmas et fit partie de la réserve du centre de l'armée, sous les ordres du général de division Moreau, le 1er bataillon à San Benedetto et le 2e à San Nicolo (Rottofreno).

Le , la 21e demi-brigade prit la bataille de Vérone à charge de prendre les postes de Sainte-Lucie et de San-Massimo. Le 21e aidé des dragons piémontais firent battre en retraite le régiment de Levenher, à chasser les Autrichiens de deux digues qui leur servaient de retranchements et à s’emparer d'une pièce de canon. Malgré ces exploits, les Français furent vaincus et se retirèrent sur Mantoue.

Le 5 avril, le général Schérer, s'avance de nouveau sur Vérone et rencontre les troupes autrichiennes du général Kray à Magnano. Le 21e se bat de midi à 6 heures du soir mais est obligé, comme l'ensemble des régiments, de se retirer sur Brescia.

Le général Kray repasse alors le Mincio, investi Peschiera et rejoint par les troupes russes du général Souvorov, les Français sont obligés de reculer de la Chiusa à l'Oglio puis l'Adda. Schérer est discrédité et cède le commandement au général Moreau. Les 27 et 28 avril, la 21e rattaché au corps de Serrurier se distingue au combat de Verderio ou après avoir tenu la première journée, 2 500 hommes, dont le 1er bataillon, totalement encerclé par plus de 10 000 soldats, sont contraints de capituler. Les officiers obtinrent la liberté de rentrer en France sur parole et les soldats furent échangés contre des prisonniers autrichiens.

Après cette défaite, l'armée dut évacuer le Milanais. Moreau porta ses forces sous les murs de Gênes et devant Milan. La 21e demi-brigade prit encore part, le 19 juin, à la bataille de la Trebbia, où Macdonald soutint avec 28 000 hommes, le choc de 50 000 Russes commandés par Souvorov, et leur résista pendant trois jours. Défaites, les troupes Françaises se replient, et les généraux Macdonald et Moreau sont destitués et c'est le général Joubert qui est placé à la tête des débris de l'armée d'Italie complété de l'armée de Naples.

L'armée d'Italie est reconstituée, et la 21e demi-brigade fait partie de la brigade Gardanne, de la division Laboisière, aux ordres du général Gouvion Saint-Cyr qui commande l'aile droite de l'armée d'Italie qui, le , était en position sur les hauteurs s'étendant de la Scrivia à Basaluzzo, en passant par Novi.

À Novi (1799), le Sergent-Major Pauly, sommé de se rendre, prononce les paroles "Je passe quand même" qui sont devenues la devise du régiment (voir son insigne ci-dessus).

21e régiment d'infanterie de ligne

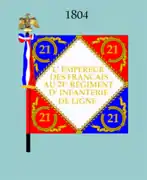

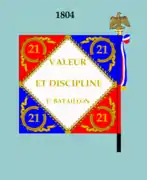

Drapeau modèle de 1804 (avers)

Drapeau modèle de 1804 (revers)

Guerres de la Révolution et de l'Empire

- ans XII et XIII : à l’armée de Hollande et au camp de Bruges

- 1806-1808 : Grande Armée - 3e corps d'armée.

- Bataille d'Auerstaedt une compagnie s'empare de Oüstrin et y désarme 4 000 Prussiens

- : Bataille d'Eylau (ordre de bataille lors de la bataille d'Eylau) le 21e concourt à la défense du village de Klein-Sausgarten.

- 1809-1811 : Armée d'Allemagne et du Rhin

Drapeau modèle de 1812 (avers)

Drapeau modèle de 1812 (revers)

- 1812 : Grande Armée - Campagne de Russie.

- 1813 : À Hambourg, au corps d’observation de l’Elbe et bataille de Dresde

- 1814 : En garnison à Anvers et Juliers. Le régiment est fait prisonnier de guerre.

Drapeau modèle de 1815 (avers)

Drapeau modèle de 1815 (revers)

- 1815 : Armée du Nord - 1er corps d’armée

1815 à 1848

- 1823 : Espagne Couvian près Colunga (); les Asturies

En 1830, à la fin de la Restauration, les fantassins du 21e RI débarquent en Algérie, s'illustrent à la prise d'Alger et occupent Oran et Blida.

- 1830 : Une ordonnance du créé le 4e bataillon et porte le régiment, complet, à 3 000 hommes[11].

Second Empire

- 1854-1856 : Campagne d'Orient (siège de Sébastopol)

- 1859 : Campagne d'Italie (Melegnano, Solférino)

- Guerre franco-allemande de 1870

Au , le 21e régiment d'infanterie de ligne fait partie de l'armée du Rhin.

Avec le 17e bataillon de chasseurs à pied du commandant Merchier et le 3e régiment d'infanterie du colonel Champion, le 21e régiment d’infanterie de ligne forme la 1re brigade aux ordres du général Nicolaï. Cette 1re brigade avec la 2e brigade du général Maire, deux batteries de 4 et une de mitrailleuses, une compagnie du génie constituent la 1re division d’infanterie commandée par le général de division Conseil-Dumesnil. Cette division d'infanterie évolue au sein du 7e corps d’armée ayant pour commandant en chef le général de division Félix Douay.

- : En place à Colmar ;

- : 1re division, près d'Elsasshausen ;

- : Bataille de Frœschwiller-Wœrth.

...Les têtes de colonnes de la 22e division prussienne franchissent de nouveau la Sauer à Spachbad et se portent à l'attaque du Niederwald, par sa lisière nord. Là se trouvaient le 3e régiment de zouaves et le 21e de ligne, colonel Morand. Ces deux régiments tiennent tête à l'ennemi, mais, bientôt débordés, ils font demander des secours au maréchal de Mac-Mahon; hélas! il ne reste pas un bataillon disponible, et tout ce que peut faire le commandant du 1er corps est de leur envoyer trois batteries, dont le feu ne peut d'ailleurs se soutenir plus de quelques minutes. Le colonel Morand se prodigue avec une énergie surhumaine : à ses côtés tombent mortellement frappés le lieutenant-colonel Doineau et le commandant de Labeaume ; n'importe il tient toujours, et ce n'est qu'à la limite des forces de ses hommes qu'il se décide à les faire rétrograder jusqu'au Petit-Bois, où le 3e bataillon du 3e zouaves les recueille.

- 7 au : Retraite sur Châlons.

- Au : le 21e régiment d'infanterie fait partie de l'armée de Châlons.

- Avec le 17e bataillon de chasseurs à pied du commandant Merchieret, le 3e régiment d’infanterie du colonel Champion, le 21e forme la 1re brigade aux ordres du général Nicolaï. Cette 1re brigade avec la 2e brigade du général Maire, deux batteries de 4 et une de mitrailleuses, une compagnie du génie constituent la 1re division d’infanterie commandée par le général de division Conseil-Dumesnil. Cette division d'infanterie évolue au sein du 7e corps d’armée ayant pour commandant en chef le général de division Félix Douay.

- 23 au : Marche vers l'est ;

- : Bataille de Beaumont ;

- : Plateau de l'Algérie, du bois de la Garenne au village de Floing. Bataille de Sedan

- Siège de Strasbourg

- Siège de Paris

- Le 24 novembre 1870 les compagnies de marche du 21e régiment d'infanterie de ligne qui composaient le 44e régiment de marche furent engagés dans les combats de Chilleurs, Ladon, Boiscommun, Neuville-aux-Bois et Maizières dans le Loiret

- Le , les compagnies de marche du 21e régiment d'infanterie de ligne qui composaient le 44e régiment de marche furent engagés dans la bataille de Villersexel

1871 à 1914

De 1871 à 1914, le 21e RI s'installe à Langres, ville qui deviendra sa garnison traditionnelle.

En 1887, le 21e régiment d'infanterie de ligne prend le nom de 21e régiment d'infanterie.

- 1895-1896: expédition de Madagascar - détachement de 12 hommes.

Première Guerre mondiale

Durant quatre ans le régiment fait partie de la 13e division d’infanterie.

1914

- août/septembre: Vosges - bataille des Frontières - vallée de la Bruche - Plaine - Celles-sur-Plaine -

- - : Bataille du col de la Chipotte

- bataille de la Marne - camp de Mailly - Sommesous - Sompuis - Champagne: le bois Sabot -

- octobre/décembre: La Course à la mer - Artois - Aix-Noulette - fosse no 5 de Loos - Notre-Dame-de-Lorette - le Rutoire - Fosse Calonne - bois de Bouvigny, de Berthonval.

1915

- janvier : Artois - Vermelles - Fosse Calonne.

- février/mars : repos Hersin-Coupigny - Artois.

- avril/mai : Bois de Bouvigny - Bois de la Faisanderie - Notre-Dame-de-Lorette.

- mai/juin : offensive du - deuxième bataille d'Artois.

- juillet/août : Notre-Dame-de-Lorette - repos Bailleul-les-Pernes.

- août/octobre : troisième bataille d'Artois - Notre-Dame-de-Lorette - Souchez - Bois de Givenchy

- octobre/novembre : Repos Verchin.

- novembre/décembre : Artois - secteur Bois en Hache, Givenchy-en-Gohelle - repos Bernicourt. - 12 décembre : mort du lieutenant Antoine d'Irumberry de Salaberry

1916

- janvier : repos Bermicourt

- février : instruction camp de Saint-Riquier (région d'Abbeville)-

- mars : Verdun: bois d'Hardaumont, bois du Thillat.

- avril : repos Juvigny-sur-Marne.

- avril/juillet : Champagne: Savate, Tahure.

- juillet/août : Bataille de la Somme: Estrées-Déniécourt, bois Soyécourt.

- octobre/novembre : repos Juvignies

- novembre/décembre : secteur Ablaincourt - sucrerie de Génermont.

- décembre : camp de Villersexel, travaux secteur Dannemarie.

1917

- janvier/mars : travaux secteur Dannemarie.

- mai/août : bataille du Chemin des Dames: secteur du Moulin de Laffaux, la Malmaison, ferme de Mennejean.

- août/octobre : instruction région Montgobert, Vivières.

- octobre/novembre : bataille de la Malmaison - Vaudesson, femr de Rosay, vallée de l'Ailette.

- novembre/décembre : repos région Faremoutiers.

- décembre : travaux à la frontière suisse, entre Delle et Pfetterhouse - repos Villersexel.

1918

- janvier/mai : Vosges: vallée de la Fecht, Metzeral, Sondernach.

- mai/juin : troisième bataille de l'Aisne: camp Ville-en-Tardenois, Jonchery-sur-Vesle, vallée de la Vesle, Breuil - passages de la Marne à Damery, Reuil.

- juin/août : bataille défensive de Champagne - nord de Suippes - bois du Cameroun

- août/septembre : repos Vésigneul-sur-Marne - Omey.

- septembre : Champagne - le trou Bricot - camp est de Somme-Suippe.

- septembre/octobre : bataille offensive de Champagne - Somme-Suippe, crête d'Orfeuil - route Orfeuil-Liry.

- octobre : repos région Sainte-Menehould.

- octobre/novembre : Cernay-les-Reims

- novembre : Ardennes - Saint-Fergeux, Wassigny, Belval. Ouest Charleville-Mézières.

Entre-deux-guerres

Le 21e RI participe à la Fête de la Victoire, à Paris, le ; son drapeau, décoré de la Croix de Guerre avec 4 palmes et de la fourragère aux couleurs de la Médaille Militaire, passe sous l'Arc de Triomphe.

Après un séjour dans les territoires occupés de Rhénanie, le 21e RI regagne sa garnison d'avant-guerre, Langres, une partie s'installant à Chaumont.

Seconde Guerre mondiale

Au moment de la déclaration de la guerre, le régiment est commandé par le lieutenant colonel Lambert ; il appartient à la 13e division d'infanterie il est en couverture dans le Haut-Rhin. Pendant tout l'hiver il sera employé à l'organisation défensive de l'extrémité Sud de la ligne Maginot, prêt à combattre en liaison avec l'Armée Suisse dans le cas d'une violation de la neutralité helvétique.

L'Allemagne ayant attaqué brusquement en Belgique, le régiment s'engage dans la bataille de la Somme le , face à Amiens occupé. Jusqu'au , il s'oppose aux violents assauts d'un ennemi supérieur en nombre et en moyens.

Puis commence la retraite de France au cours de laquelle les rescapés de la Somme s'arrêteront quatre fois pour tenter de ralentir l'avance de l'envahisseur (combat sur la rivière Poix - Bataille de l'Oise, 10 et - Combat sur l'Orge, 13 au - Défense de la Loire à Loury, le ).

Le , le régiment est dissous. Le régiment compte plus de 600 morts en moins d'un mois de campagne.

En des FFI de l'Ouest reconstituent un nouveau 21e RI et participent à la réduction de la poche allemande de Saint-Nazaire sous le nom de 21e régiment d'infanterie aéroporté (21e RIAP).

La Seconde Guerre Mondiale terminée, le régiment est à nouveau dissous en .

Depuis 1945

Les traditions du 21e régiment d'infanterie sont conservées par le groupement de camp de Canjuers.

Reconstitué à Strasbourg en avec des rappelés, le régiment est envoyé d'urgence en Algérie où la situation s'aggrave. Débarqué à Oran en juin, il est dirigé sur la région de Sidi-Bel-Abbés. Le PC s'installe au Télagh.

À partir de 1957 le régiment prend la physionomie suivante :

- PC et CCS à Le Télagh. - PC du 1er Bataillon à Bossuet (aujourd'hui Dhaya) puis à Bedeau (aujourd'hui Ras Elma)

- Le PC et sa CCAS (compagnie de commandement, de services et d'appui) du 2e bataillon à Zegla (aujourd'hui Merine) est composé de quatre compagnies (fin 1959) : 4e à Douala (?), 5e à Téfessour, 6e à Marhoum, 7e à Aïn ben Soltan.

En 1960, la 4 et la 7 sont dissoutes, le Pc du 2/21 RI devient État Major Tactique no 2/21 RI, cette nouvelle l'unité est uniquement opérationnelle, la "pacification" étant confiée au 8e Zouave organisé sur le Secteur en "Quartiers de Pacification". En , elle assure la protection du voyage du général De Gaulle dans l'Oranais, notamment à Oran où les populations manifestent leur hostilité.

- PC du 3e bataillon à Slissen.

Le , le 3e bataillon forme et devient le 8e bataillon de Zouaves. Le régiment est réorganisé à 11 compagnies, puis à 8.

Son secteur d'environ 8 000 km2 correspond approximativement à l'Arrondissement du Télagh. Ses unités occupent, en outre des localités ci-dessus, depuis El Gor à l'Ouest jusqu'à Taoutmout à l'Est distantes d'une centaine de kilomètres, aussi les postes de Guet El Beida, de Krechba, d'Oued Sebaa, de Tefessour et, plus au Sud, ceux d'El Hammam et de Marhoum où la CP (Compagnie Portée), dotée de Jeeps et de camions, couvre une grande zone de hauts plateaux, quasi désertique où ne pousse que l'alfa (spart) qui s'étend, au Sud, jusqu'au Chott Ech Chergui.

À la fin de l'été 1961, tout le régiment fait mouvement vers Oran et ses compagnies s'y installent, sauf la CP à Aïn Tessa par Bou Tlélis, ainsi qu'à Sidi Bakhti et à M' Sabiah. En 1962, elle regagne Oran et va participer au maintien de l'ordre dans la ville à l'époque des attentats de l’OAS.

En 1963, année qui a suivi les accords d'Évian et le « cessez-le-feu », le régiment est dissous.

Le , le 21e RI est recréé à Canjuers sous le nom de 21e régiment de camp / 21e RI. Ce régiment de camp, qui conserve le drapeau du 21e RI, a pour tâche le soutien du camp militaire de Canjuers, l'un des plus grands camps militaires d'Europe, mission qui revenait de 1973 à 1976 au 40e Groupement de camp. Le 21e régiment de camp / 21e RI compte alors 25 officiers, 70 sous-officiers et 400 hommes du rang,

Le 21e régiment de camp / 21e RI est finalement dissous en 2010 et la gestion du camp est confiée au 1er RCA.

Drapeau

Il porte, cousues en lettres d'or dans ses plis, les inscriptions suivantes[12] - [13]:

Décorations

Sa cravate est décorée de la Croix de Guerre 1914-1918 avec 4 palmes ![]() puis de la Médaille d'or de la Ville de Milan

puis de la Médaille d'or de la Ville de Milan ![]() .

.

Il a le droit au port de la Fourragère aux couleurs du ruban de la Médaille militaire.

Devise

Je passe quand même.

Refrain

À Wagram et à Solférino »

Personnalités ayant servi au 21e RI

Notes et références

- Histoire de l'armée et de tous les régiments.... Tome 4 / par M. Adrien Pascal... (lire en ligne)

- RANG ET NOM DES LEGIONS DEPARTEMENTALES. 1820.

- Né le à la La Chapelle-sur-Dun fils de Adrien René Le Seigneur, Sieur Du Chevalier il fut page de Louis XV, Aide de camp de La Fayette en Amérique et maréchal de camp

- Grièvement blessé pors de combats du massif forestier de « la Chatte Pendue », Plaine (Bas-Rhin),vallée de la Bruche.

- Né en 1869, saint-cyrien de la promotion du Grand Triomphe. Tué devant le Bois Sabot, en septembre 1914. Inhumé dans la nécropole nationale de Suippes.

- Grièvement blessé dans le bois d'Hardaumont, le .

- (1903-1985) saint-cyrien de la promotion du Rif

- 1793, Combat aux environs de Landau

- 21e régiment d'infanterie de ligne sur empire.histofig.com

- également écrit Wukassowich

- Histoire de l'infanterie en France de Victor Louis Jean François Belhomme Vol 5 page 151

- Décision no 12350/SGA/DPMA/SHD/DAT du relative aux inscriptions de noms de batailles sur les drapeaux et étendards des corps de troupe de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, Bulletin officiel des armées, no 27,

- Arrêté relatif à l'attribution de l'inscription AFN 1952-1962 sur les drapeaux et étendards des formations des armées et services, du (A) NORDEF0452926A Michèle Alliot-Marie

Annexes

Sources et bibliographie

- Ministère de la Guerre, Historiques des Corps de Troupe de l'armée française 1569-1900, Berger-Levrault & Cie Éditeurs, Paris, 1900, relié cuir 28,5 × 18,5 cm, 782 p.

- Andolenko (Général), recueils d'historiques de l'infanterie française, 2e édition 1969, Eurimprim éditeurs, Paris, Imprimerie de Clairvivre Dordogne, relié 31,5 × 23,5 cm, 413 p.

- Yvick Herniou & Éric Labayle, Répertoire des corps de troupe de l'armée française pendant la grande guerre, Tome 2, Chasseurs à pied, alpins et cyclistes, Unités d'active de réserve et de territoriale, Éditions Claude Bonnaud, Château-Thierry, 2007, 446 p., broché 14 × 24 (ISBN 978-2-9519001-1-0)

- Historique sommaire du 21e régiment d'infanterie au cours de la Guerre 1914-1918, Imprimerie Moderne, Langres, 1920, 58 pages.

- Commandant Rousset, Histoire générale de la guerre franco-allemande (1870-1871) Librairie Illustrée Paris

- MP infirmier 1959/1960 au 2/21RI à Zégla (compléments)

- Historique du 21e régiment d'infanterie, E. Hervieu, Publication de la réunion des officiers, Paris 1876

- Histoire de l’armée et de tous les régiments depuis les temps de la monarchie française jusqu’à nos jours, tome troisième, Adrien Pascal, A. Barbier éditeur, Paris 1850 ; avec des tableaux synoptiques représentant l’organisation des armées aux diverses époques et le résumé des campagnes de chaque corps par M. Brahaut ; et des tableaux chronologiques des combats, sièges et batailles par M. le capitaine Sicard

- Histoire de l’armée et de tous les régiments depuis les temps de la monarchie française jusqu’à nos jours, tome quatrième, terminé par Jules du Camp, A. Barbier éditeur, Paris 1850 ; avec des tableaux synoptiques représentant l’organisation des armées aux diverses époques et le résumé des campagnes de chaque corps par M. Brahaut ; et des tableaux chronologiques des combats, sièges et batailles par M. le capitaine Sicard

- Histoire du 21e régiment d'infanterie créé Vaubecourt, devenu Guyenne puis 21e régiment d'infanterie aujourd'hui 21e régiment de camp par le général Pierre Bertin

Articles connexes

Liens externes

- Historique « Susane » des régiments de Flandre et de Cambrésis, sur le site http://www.ancestramil.fr

- Les régiments d’infanterie de ligne sur le site internet Napoléon Ier ses officiers ses armées