Celles-sur-Plaine

Celles-sur-Plaine est une commune française située dans le département des Vosges, en région Grand Est.

| Celles-sur-Plaine | |

Anciennes fermes converties en maisons d'habitation après privatisation de l'usoir. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Vosges |

| Arrondissement | Saint-Dié-des-Vosges |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges |

| Maire Mandat |

Christine Risse 2020-2026 |

| Code postal | 88110 |

| Code commune | 88082 |

| Démographie | |

| Gentilé | Cellois(es) |

| Population municipale |

773 hab. (2020 |

| Densité | 38 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 27′ 25″ nord, 6° 57′ 02″ est |

| Altitude | 320 m Min. 300 m Max. 837 m |

| Superficie | 20,09 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Raon-l'Étape |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

Ses habitants sont appelés les Cellois.

Géographie

Celles est la dernière commune en rive gauche de la vallée de la Plaine avant Raon-l'Étape[1].

Le vieux village du comté de Salm, au niveau de la place de l'église ou de la mairie, est à 320 m d'altitude. La rivière délimite la commune vosgienne sur son flanc nord-ouest, là où se concentre l'habitat le plus dense. Une grande partie du territoire communal, suite à la déprise agricole, est vallonnée et couverte de bois et de friches, sans oublier les forêts domaniales sur le versant de la vallée et les hauteurs au sud et surtout à l'est. Là, deux points de vue à l'ouest dominent, entièrement inclus sur l'espace communal : le Pain de Sucre à 671 m et surtout la remarquable Tête du Coquin à 837 m d'altitude[2].

Une retenue, le lac de la Plaine, a été construite en 1983, en association avec celle du barrage de Pierre-Percée et des installations hydroélectriques. Elles permettent de réguler le débit de la Meurthe, puis de la Moselle et ainsi de garantir un bon fonctionnement à la centrale nucléaire de Cattenom.

Localisation et limites

Au nord de la rivière Plaine, matérialisée par son vieux cours, s'étend la commune de Pierre-Percée. La façade présentée par la grande commune est plus large et touche d'autres communes, ainsi à l'amont le finage du hameau des Colins, commune de Bionville, en rive droite fait face sur environ 1 500 m et à l'aval, le finage de son ancien hameau de Lajus, en rive gauche, sur une bande de moins de 500 m après la confluence du Vohné et de la Plaine, fait face à la forêt domanial des Reclos, canton de Cherpierre, sur la commune limitrophe de Neufmaisons. Notez que le toponyme Lajus s'applique autant au finage voisin sur Pierre-Percée, attestant un lien ancien entre le deux communes voisines de part et d'autre des rives, ce qui rappelle le partage de 1751 concernant les terres de Salm[3].

En aval de Lajus, sur la rive gauche, la limite s'établit de la Plaine à 302 m d'altitude au Haut Port à 614 m d'altitude avec les prairies de la Fauvette, ferme de La Trouche, et la forêt communale de Raon-L'Etape. Il n'existe qu'un point de quadripartition (intersection de deux lignes continues) au niveau du Haut Port, à la fois commun à Raon-L'Etape, à Celles-sur-Plaine, à Moyenmoutier et à Senones. Ce quaternion rappelle l'existence de deux ensembles médiévaux temporels et spirituels, autrefois souvent rivaux, les abbayes bénédictines de Senones et de Moyenmoutier, la première hégémonique sur Senones et Celles dans la dépendance temporelle de l'évêché de Metz, et protégée par un seigneur avoué issu de la première maison de Salm, la seconde présente au niveau seigneurial sur l'ancienne Vézeval et les passes de Rua/Raon, appartenant certes au même diocèse de Toul, mais avec le duc de Lorraine comme premier avoué. La limite communale suit ensuite la ligne de crête, en direction du nord-est, sans pénétrer dans la longue vallée de Ravines, incluses dans cette partie amont dans la forêt domaniale du Val de Senones : la ligne frontière est ponctuée de sommets, Les Augnys à 631 m, La Haute Montagne à 628 m, jusqu'au col du haut de la Halte à 633 m. La frontière de Celles se dirige ainsi en grimpant vers l'est et annexe en passant par le sud, la Pierre Piquée cuminant à 708 m d'altitude, au sud de laquelle apparaît le territoire forestier de La Petite Raon, occupant la combe sommitale du ruisseau des Ravines, jusqu'aux Roches Ferry à 800 m d'altitude. A partir de ces dernières, la limite communale reprend un cheminement de faîte vers le nord-est, partagé avec la commune de Moussey, qu'il surplombe. La limite passe par le col Ferry à 746 m et rejoint le calvaire du Coquin, avant de bifurquer vers le nord et passer à l'ouest de la tête du Coquin en englobant ce dernier sommet. Ce dernier tronçon est désormais en limite du territoire communal d'Allarmont, qui est en réalité sur la forêt domaniale des Bois Sauvage(s).

En évitant la Tête du Gros Colas, que possède Allarmont, la limite intercommunale se dirige vers le nord-nord-ouest en empruntant rigoureusement la ligne de crête de la forêt des Hayes de Celles, sur la montagne encore nommée la Haillère ou Hallière au siècle dernier. Elle descend vers la vallée de la Plaine, légèrement en amont de la scierie de la Hallière. là se finit en rive gauche la limite avec Allarmont, et commence en face de la rivière le hameau des Colins, sur Bionville.

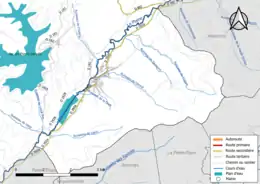

Axe de circulation, transport

La départementale D 392a traverse longitudinalement vers le Nord-Est l'espace communal selon la vallée de la Plaine, restant à proximité de celle-ci, mettant en relation le val d'Allarmont à l'amont oriental et à l'aval, La Trouche, hameau excentré de Raon-L'Etape. Il existe deux bifurcations :

- la plus importante par la départementale D 182 menant vers le centre de Pierre-Percée, sous l'ancien château homonyme, par le hameau de la Ménelle, qui appartient à cette dernière commune, en rive droite,

- la plus récente et touristique rejoignant le haut du barrage et le lac du Vieux Pré à partir de Lajus. Dans ce dernier cas, la vieille route médiévale grimpant progressivement vers le profond vallon forestier de Pierre-Percée, connus pour ses trois échancrures, deux vers l'ouest et une au nord, a disparu, effacée par l'impressionnant aménagement hydraulique des années 1980.

Géologie

Le fond alluvial de la vallée de la rivière Plaine, ligne de faille expliquant la dissymétrie des plans sédimentaires de part et d'autre de celle-ci, est composé d'alluvions quaternaires, limons, sables et galets de différentes origines, à la fois fluviales et surtout fluvio-glaciaires du Riss et du Wurm, si on prend en compte la présence de petits glaciers de calottes il y a 12000 ans à partir de 650 m mètres d'altitude[5].

Sur le flancs de la vallée, se remarquent les couches triasiques sous-jacentes de grès rouges, autrefois nommés "rote todtliegende Sandstein", en fait des grès arkosiques et des assemblages gréseux typiques des couches de Senones, surmontées par les grès vosgiens dits supérieurs à des altitudes variables, par exemple en rive gauche à moins de 380 m d'altitude sous le Novion, autrefois faisant partie de la Côte Sèche, et à plus de 550 m d'altitude vers le massif du Coquin[6]. Seules les points sommitaux, comme les Hauts Forts, les Augnys et la Haute Montagne, la ligne de crête menant à la Pierre piquée, la Tête du coquin ou plus manifestes les hauteurs à plus de 790 m d'altitude de part et d'autre du col Ferry, dont la haute partie nord se prolonge continûment vers le Noir Brocard, sont recouverts par des lambeaux résiduels et résistants à l'érosion actuelle, de conglomérat.

Hydrographie

La commune est située dans le bassin versant du Rhin au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée, limitée à l'ouest et au nord, par la Plaine. La retenue de la Plaine, au tiers sur la commune de Pierre-Percée, en face des Quartiers rend aujourd'hui moins évidente cette assertion. Notons que la fréquentation de ce plan d'eau artificiel récent peut être dangereuse, par la présence de dépôts fins et limoneux, parfois par des effets d'enfoncement provoquant des noyades (partie de pêche mortelle autrefois en excès d'eau), parfois par la toxicité de micro-organismes développée en période chaude (nage de compétition ou baignade interdite par l'autorité de surveillance, effectuant des prélèvements).

Si on remonte le cours de la Plaine, sept ruisseaux, parfois modestes, drainent successivement l'espace communal [7] - [Carte 1]:

- i) le ruisseau de Lajus, autrefois encore dit "ruisseau du bas", coulant en amont dans un vallon le plus souvent forestier, orienté et plus escarpé, autrefois le second ruisseau de la commune en débit. Il prend sa source à la fontaine des Chevreuils, au fond de la combe en contrebas de la Borne carrée et du Haut de la Halte. Il ne reçoit du sud que trois modestes ruisselets coulant des contreforts sous la ligne de faîte des Augnys et le Haute Montagne, en particulier de l'amont vers l'aval, l'eau de la fontaine des oiseaux, celle de la Fontaine du Pré Cerisier et la goutte à l'est des Augnys.

- ii) le ruisseau de la Cepe au sud et en aval du village, se jetant dans la Plaine avant sa retenue ou plan d'eau.

- iii) le gros ruisseau de l'Annot, fortement aménagé et barré autrefois dans sa partie amont, qui conclut son cours en longeant au sud la grande rue et traversant le village en face de la Ménelle. Il drainait autrefois les terres cultivées jusqu'aux Hauts Champs, et possède, suivant les traditions, deux sources principales : le lac Vert, aujourd'hui minuscule, à l'est du Moelleux et la vieille fontaine au sud du Pain de Sucre. Son cours moyen filait au nord et sous le hameau de Benameix.

- iv) le ru de la Renière, aujourd'hui le plus souvent asséché.

- v) le modeste ruisseau de Saussure, mais à crue subite et autrefois redoutée, qui prend sa source au nord-est du Pain de Sucre.

- vi) le grand ruisseau du Coquin, qui vient du hameau de La Planée. Son vallon abritant un chemin menant aux chaumes ou lieu d'estive remontait d'abord jusqu'à la scierie Saint-Michel et au hameau du Grand Roué. Trois sources principales se placent à l'est du massif du Coquin ou de la Tête du Coquin : la source de Riangoutte, la fontaine du Coquin et la fontaine des boeufs. Il existe une quatrième au nord, la source saint Michel sur le versant du mont des Hayes, et une cinquième plus au sud, la fontaine Letté, dans le rain ou ravin des Gardes, sous le col Ferry. Il s'agissait du ruisseau le plus important en débit. Il a été fortement aménagé dans son cours moyen.

- vii) le court ruisseau, anonyme ou au tracé oublié sur les cartes, des Hayes de Celles, dont la source est voisine de la source saint Michel, parfois confondue avec celle-ci.

La Plaine, d'une longueur totale de 34,3 km, prend sa source dans la commune de Grandfontaine et se jette dans la Meurthe à Raon-l'Étape, après avoir traversé onze communes[8].

Urbanisme

Typologie

Celles-sur-Plaine est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [9] - [10] - [11]. La commune est en outre hors attraction des villes[12] - [13].

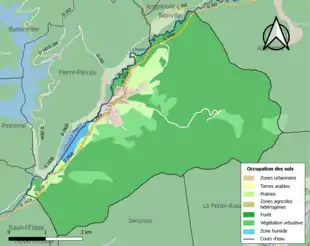

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (88 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (88 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (78,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (9,1 %), prairies (7,3 %), zones urbanisées (3,2 %), eaux continentales[Note 2] (1,5 %)[14].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[15].

Toponymie

Celle, sous la variante latine cella, apparaît au début de la Chronique de Richer de Senones[16]. Paul Marichal, dans son dictionnaire topographique, fournit l'expression présentée dans un manuscrit latin de la bibliothèque nationale apud cellam, mais il semble évident que le toponyme était déjà connu sous sa forme romane ou francisé, ainsi en 1261 li bans de Ceille mentionnant l'existence de bans multiples (ban administratif ou militaire, rassemblement de communautés fiscales, grand ban religieux avant la paroisse réduite ou relique), en 1267 Celle au singulier attesté aux Archives des Vosges, ou la forme actuelle Celles en 1302 aux Archives de Meurthe et Moselle[17].

Les formes ultérieures mentionnées par Paul Marichal marquent la prononciation, De Sellis en 1404, du latin médiéval administratif dans les pouillés de Trêves, Selles desoubz Pierrepercie en 1456 du français administratif, ou encore Selle en 1656 par le cartographe Nicolas Sanson décrivant la contrée lorraine associée à Port. Enfin, le XVIIIe siècle met en place une graphie historique proposée au siècle précédent: Cel en 1701 aux Archives nationales, Celles, chef-lieu de mairie dans un manuscrit de la bibliothèque nationale.

S'il y a une relatinisation au XVIIIe siècle d'une forme romane née au IXe siècle, il n'est pas certain que la terminologie latine cella, dont le sens de cellule ou de cellier monastique convient si bien à l'historiographie religieuse, corresponde à ce toponyme roman ancien. On peut proposer une forme antique en cala, proche du verbe latin transitif călo, călare, signifiant poser, placer, suspendre évoquant de petites habitations gallo-romaine ou simplement de simples structures de soutènement en pierrailles où se posent les petites maisons en bois, démontables et mobiles sur chariot, des éleveurs transhumants[18]. Ce qui justifie aussi la perpétuation du pluriel car il avait déjà un grand nombre d'emplacements ou d'habitations d'hivernage dans ce grand vallon évasé, propice à de belles fenaisons et à l'installation de granges à fourrage.

En dehors de ces deux champs d'hypothèses, il reste que le texte de Richer précise une origine plausible du premier ban de Celles par la charte accordée au légendaire saint Gondelbert par le roi Childéric (662-675). Voici le court passage, reproduit par la traduction, nécessairement anachronique concernant les (macro)toponymes, de Dominique Dantand : "De la roche dite de Haute Pierre, par le sommet des montagnes par le village de Celles, par les rives du cours d'eau qui traverse ce village jusqu'au lac dit de la Maix"[19]. Si on fait l'hypothèse d'un aménagement de la rivière Plaine et l'existence de dérivations à des fins d'irrigation, justifiant l'emploi du verbe "traverser", tout en délaissant l'extension à l'amont vers le Val d'Allarmont limité à Allarmont et Vexaincourt, se dessine aisément l'espace habité d'un premier ban de Celles hypothétique sans annexes, correspondant étrangement à la commune actuelle. Le col de Port rejoint l'aval de Lajus, puis la frontière esquissée remonte le cours de la Plaine jusqu'au premier contrefort de la Hallière ou du massif de la Haye de Celles. Les hauts des contreforts orientaux et nordiques de la vallée de Ravine en formeraient bien les limites au sud et à l'est. Ce court passage ne mentionne pas la foresta régalienne, nullement concédée mis à part d'éventuelles droits de jouissances ou de gestion par surveillance, qui occupe l'essentiel du Val d'Allarmont au voisinage du Donon, et sans doute la grande forêt intercalaire, devenue plus tard la forêt des comtes de Salm et des princes de Salm, qui gêne une vision nette de limite du premier ban. Le ban de Celles s'est déployé tardivement, d'abord dans un cadre paysan au IXe siècle, puis repris au siècle suivant par la puissante maison seigneuriale de Langenstein (Pierre Percée), finalement alliée au XIIe siècle à la première maison de Salm, simple avoué de l'abbaye de Senones en Vosges.

Histoire

Période médiévale

Le vaste ban de Celles-sur-Plaine, dirigée sous l'autorité de la châtellenie de Pierre-Perçée, par une mairie paysanne dès le XIIe siècle, dépendait aux derniers siècles du Moyen-âge du comté de Salm.

Une charte ducale de 1221 atteste la présence du duc Mathieu, responsable des routes et chemins, sur le ban de Celles. Cette charte laisse quelques biens et hommes serfs à Simon de Parroye, dont la maison seigneuriale prend en charge la fonction de sauf-conduit ducale dans cette contrée aux abords de terres montagneuses. En 1267, Ferry de Lucelbourg, possesseurs de droits et de biens de la châtellenie de Pierre-Percée, sur Celles et le val de Celles, en fait don à l'abbaye de Senones, qui exerce sa tutelle religieuse éminente sur le comté de Salm, sous l'égide de l'Évêché de Metz et dans le cadre spirituel du diocèse de Toul. La grande paroisse de Celles, sous le double patronage des comtes de Salm et du chapitre de Senones, s'étendait sur un ban religieux important, comprenant en amont le Val d'Allarmont[20]. Les dîmes majeures étaient partagées en trois parts : la première partie revenait au seigneur principal, le comte de Salm, la seconde aux religieux de Senones, et la dernière au curé de Celles ou Cellæ en latin administratif, nommé avec l'avis de ces derniers. Le curé de Celles contrôle longtemps la paroisse d'Allarmont, en y nommant un vicaire, bien au-delà des temps modernes.

Période moderne

Les deux familles de seigneurs, à savoir d'une part les Salm, issus de la vieille lignée des comtes de Salm et d'autre part les Sauvage, de la pléthorique maison allemande des comtes Sauvage du Rhin possessionnée sur le piémont vosgien et dans l'ancien comté de Salm, ont embrassé le protestantisme luthérien, autant par intérêt que par conviction. Le temple de Badonviller s'impose au milieu du XVIe siècle comme un centre de diffusion de l'instruction livresque de la religion réformée dès 1540, mais l'adhésion populaire lui a préféré la solide mouvance calviniste au grand dam des seigneurs luthériens après 1560.

Avant le partage des 8 et 9 septembre 1598, Celles et Allarmont, en tant que deux grands bans ou mairies, couvrent la vallée de la Plaine. Il semble que le ban ou grande communauté de Celles, limitée à la rive gauche, soit déjà défini en 1594 avec 118 maisons et hommages aux deux seigneurs principaux[21]. En 1598, cette entité reste dans les terres du comté de Salm indivis, même si elle est partagée grosso modo à moitié entre les deux princes co-seigneurs, respectivement le comte Jean IX, dernier représentant de la vieille maison de Salm, bientôt alliée à la catholique maison ducale de Lorraine et son beau-frère Frédéric, le comte Sauvage du Rhin, de la maison distincte des Salm-Sauvage[22]. En réalité, le coup d'état des deux lignées sur l'ensemble du comté n'est effectif qu'à partir du début des années 1600, et il s'est fait par diverses acclamations de foules d'habitants, majoritaires[23].

Dès le début du XVIIe siècle, les héritiers des derniers seigneurs luthériens rejoignent le camp ultra-catholique et livrent leurs terres à une reconquête religieuse, associée à la persécution de plus en plus sévère par un tribunal d'inquisition dirigé par l'abbé de Haute Seille. Les abus de cette reconquête catholique, largement euphémisés ou lénifiés par les commentaires des autorités catholiques maîtrisant les archives, mais évidents vers 1660, amènent l'évêque de Toul à reprendre en main les paroisses victimes et souvent dévastées par la soldatesque lorraine, à sanctionner l'autorité monastique de Senones associée, au moins au début vers 1620 par son prieur, aux conversions de force, aux persécutions excessives des inquisiteurs et de leur cortège de profiteurs des nombreuses spoliations, après qu'une grande part de la population se soit réfugiée en terres plus hospitalières. Des massacres de populations, considérées comme hérétiques à tort ou à raison, ont probablement eu lieu au début des années 1650. Ils ont été suivis de pillages et de destructions de hameaux et de maisons. Les actes de baptême, de mariage et de sépulture commencent en 1665. L'évêque de Toul, sous obédience française, fonde dans le cadre de l'archidiocèse de Port, le doyenné de Salm dans un souci d'apaisement en 1680.

Les archives du ban de Celles comportaient le verdict d'un procès qui opposaient en 1693 les habitants contre les curés du comté de Salm exigeant la dîme de pommes de terre. Cette culture dérobée en plein champ, sur des jachères autrefois laissées au bétail était progressivement sortie des jardins et avait alors pris une grande extension pour un rendement souvent important, et le bas clergé qui lorgnait cette ressource gagna le procès, prouvant que les "pommes" ou "fruits" dissimulés sous la butte de terre, facilement conservables après un nettoyage ou séchage modéré, pouvaient être assimilés à un légume d'hiver[24].

En 1710, la mairie de Salm relève du baillage et prévôté de Badonviller, même si des transactions seigneuriales secondaires peuvent être rapportées au bailliage de Lunéville[25]. Il est aussi inexacte d'affirmer, à l'instar de Léon Louis, que le ban de Celles, du moins pour une moitié, fait partie du duché de Lorraine[26]. En réalité, le seul seigneur souverain est le prince d'Empire de Salm, et le duc de Lorraine, à titre de comte de Salm, jouit des droits d'un seigneur possessionné sur le ban de Celles. Par exemple, la scierie sur l'Annot, en amont du village de Celles, située en dessous de Benameix, relève longtemps du comté, alors que la plupart des granges et autres scieries du ban de Celles tombent dans l'escarcelle de la principauté.

Ouvrant sur la place de l'église, à l'emplacement de l'aile droite de la mairie du siècle suivant, se trouvait le bâtiment d'école[27]. Le maître d'école, cumulant, la fonction de bédel, bedeau ou chantre pour le curé au XVIIIe siècle, y exerce, en percevant une taxe d'écolage.

Le partage, entériné par la convention du 21 décembre 1751, entérine une ligne de démarcation entre le duché de Lorraine au-delà de la Plaine, car l'ensemble du ban relève de la principauté d'Empire de Salm jusqu’en son annexion et réunion à la France le 18 mai 1793[28]. Il s'agit toutefois de la perpétuation de limites seigneuriales d'Ancien Régime, nettement plus dirimantes par ses banalités et autres obligations collectives, que par une douane, puisque les habitants du comté de Salm étaient de facto sujets des ducs de Lorraine, suzerains des comtes, et jouissaient des mêmes droits que les Lorrains en Lorraine. A l'inverse, les Lorrains en déplacement dans le comté ou la principauté de Salm jouissaient des mêmes droits que les sujets de Salm. Une conscience forte de l'ancien comté de Salm, avant ses segmentations, par ailleurs maintenue par le doyenné de Salm à Badonviller, subsistaient parmi la population paysannes des deux bords.

Au cours de l'année 1790, les mairies des grands bans s'émancipent du pouvoir princier à Senones, mais il s'agit d'un processus révolutionnaire interne à la principauté de Salm. L'indépendance des bans et de leurs représentants à Senones a permis d'exprimer un vote majoritaire, pour demander et ratifier une adhésion à la France républicaine[29].

Epoque contemporaine

En 1793, la commune nouvellement créée intègre ainsi le département des Vosges, dépendant du district de Saint-Dié et du canton d’Allarmont. Au spirituel, elle dépend alors de l'évêché de Saint-Dié, et de manière éphémère de la paroisse de Raon-l'Étape dans le cadre du doyenné de Salm. En l'an XII, Celles est un gros village rural de 1125 habitants. Les archives communales possèdent divers titres du XVIIIe siècle et une copie du partage du comté de Salm en 1598.

Avant 1808, l'industriel alsacien Lesueur fait construire la filature de Celles à proximité de la Plaine. Plus tard, le sieur Mercier reprend la filature et l'exploite avec son gendre, nommé Saget[30]. Le marché de l'industrie cotonnière a d'abord profité du blocus économique de l'Empire napoléonien. Il semble toutefois que l'acteur principal de la filature soit très tôt un nommé Weiss, qui aurait transféré 12 mull-jennys de 90 broches depuis Senones dans l'urgence vers 1808[31].

En 1830, la croissance démographique est forte, la commune compte 1634 habitants, pour la plupart très jeunes. En 1838, la vieille école de la place de l'église est rénovée. En face et de l'autre côté de la place, une école spéciale de filles est inaugurée en 1838[32]. Il existe une partition scolaire suivant les sexes. L'école de garçons compte 145 élèves, l'école de filles seulement 130, en 1845[33].

En 1845, la grosse commune de Celles, à 55 km d'Epinal, à 30 km de Saint-Dié, chef-lieu d'arrondissement, et à 10 km de Raon-L'Etape, chef lieu de canton où se place la perception et le bureau de postes, est traversée par la routé départementale n°16 de Rambervillers à Strasbourg, qui mène au col du Donon. Elle abrite en 287 maisons 387 ménages et 1591 habitants selon la statistique départementale de 1847[33]. Les quelques 132 électeurs censitaires, les plus riches devant l'impôt, élisent parmi eux 16 conseillers municipaux.

La superficie communale en 1845 s'étend sur 2038 ha, dont 322 en terres labourables où se récoltent surtout blé, seigle et sarrazin, avoine et pommes de terres, 250 ha en prés et prairies, 32 ha en jardins, vergers ou Chènevières et enfin 1385 ha de bois et forêt. Il existe huit scieries, dont quatre à l'état desservant les forêts domaniales, une à la commune et trois à des particuliers. Les planches sont flottées vers la Meurthe et gagne Baccarat, l'antique Port, Nancy, puis par la Moselle atteignent Pont-à-Mousson, Metz, et parfois pour certaines commandes, Trêves, Cologne et au-delà jusqu'à la Ruhr ou les Pays-Bas. La rivière Plaine apporte également sa force motrice à un moulin à grain, et à une filature de coton qui emploient déjà une centaine d'ouvriers[34].

%252C_Celles-sur-Plaine%252C_%C3%89glise_et_Mairie.jpg.webp)

(carte postale Adolphe Weick).

La mairie actuelle a été construite en 1852, l'église érigée en 1854[26]. Les écoles modernisées à la même période datent de 1850 et de 1883. En 1850, l'école de filles est remaniée de fond en combles, et surtout agrandie d'une salle d'asile, très appréciée des ouvriers. Le maire Jean-Baptiste Fortier, riche propriétaire, privé de famille, finance sur ces deniers personnels l'essentiel de cette rénovation, qui sinon aurait pris plusieurs années à la mairie[35]. Grâce à plusieurs dotations, en particulier par une rente perpétuelle de 2700 F, de l'ancien maire Fortier effective dans les années 1860, la gratuité est assurée, dans l'ensemble des établissements scolaires (garçons, filles, asile des petits) de Celles[36]. L'historien des écoles vosgiennes, Pierre Moinaux, constate qu'à Celles, de 1850 à 1881, date de l'institution de la gratuité scolaire obligatoire, le traitement des instituteurs et institutrices est anormalement supérieur aux écoles vosgiennes qu'il connaît. L'instituteur, les institutrices, ainsi que l'organiste-chantre, chargé de l'enseignement musical, ont touché des traitements convenables pendant des décennies, grâce à des legs où Jean-Baptiste Fortier joue un rôle largement prépondérant et peut-être catalyseur d'autres dons complémentaires plus nombreux et modestes[37]. Une double épreuve de son portrait par le peintre alsacien Félix Haffner a été commandée, et payée par cotisation collective d'habitants reconnaissants. Ces deux peintures ont été placées respectivement dans la salle d'asile et dans l'école de garçons.

Le filateur Weiss décède, et en 1860 la société Weiss-Schlumberger récupère le fruit industriel de la succession Weiss[38]. Mais la guerre de Sécession fait flamber le prix du coton américain dès le printemps 1861, et cette matière première des filateurs se raréfie. Le chômage technique s'éternise, les ouvriers les plus aptes sont requis sur les chantiers d'état et l'entreprise-mère sacrifie la récente acquisition. Profitant des aléas industriels, Auguste Fortier rachète les bâtiments et le matériel mis en vente après cessation d'activité de la manufacture. Il les loue à bail aux industriels filateurs Claude et Pêcheur. Jean-Baptiste Fortier est l'héritier d'Auguste Fortier. En 1867, 1694 habitants vivent à Celles.

Lors de la guerre franco-allemande de 1870, le village est l'enjeu d'un combat le 25 septembre 1870 autour de la scierie Lajus. Les troupes badoises pour gagner en urgence la vallée de la Meurthe et occuper le chef-lieu de canton Raon-L'Etape forcent le passage que tenaient des mobiles, jeunes, inexpérimentés, mal équipés et insuffisamment encadrés.

Alors que les arrondissements frontaliers sont occupées par l'armée allemande jusqu'à la fin de l'été 1873, l'entreprise Cartier prospecte librement au cours du printemps 1872 pour fonder des ateliers annexes, afin de délocaliser une part de ses activités de Pantin[39]. Or le décès de Jean-Baptiste Fortier, ancien maire et riche propriétaire, en avril 1872, ouvre une succession difficile, offrant des ventes aux enchères de divers terrains et immeubles, dont deux lots majeurs, la filature de coton exploitée par MM. Claude et Pêcheur et la scierie du Duel, le vieux moulin de Celles, à cheval sur la rivière Plaine, et ses dépendances face au centre du village. Monsieur Cartier père, suivant l'avis de son fils Charles constamment présent sur le terrain, acquiert ses deux lots lors de l'adjudication du 10 août 1873[40]. Les locataires Claude et Pêcheur évacuent le gros matériel de la filature, vendant à l'acquéreur le générateur et la vétuste machine à vapeur verticale, ainsi que le four à sciure[41]. L'entreprise Cartier, sachant se rendre aussi sympathique aux anciens patrons qu'aux ouvriers, reprend une partie des cadres salariés, le contremaître Nicolas Helluy, le mécanicien J.B Lévêque, le chauffeur Ferry, surnommé Le Suisse. L'entrepreneur Joseph Lhôte aménage les locaux désaffectés, pour y placer le matériel de la manufacture des fils à coudre, les travaux sont méticuleusement effectués jusqu'au cours de l'été 1874. L'appartement Pêcheur devient la résidence provisoire du directeur, Charles Cartier, qui supervise aussi les ateliers de la vallée, ainsi que ceux de Pierre-Percée[42]. Mais une belle habitation de standing parisien, surnommée le château, est construite pour la famille de Charles Cartier, en une année, par l'architecte Gallois et l'entrepreneur de travaux L'Hôte[43]. Début septembre 1874, sous la houlette de deux contremaîtresses détachées de Pantin, Mme Polle et Melle Annette Jambille, les ateliers de dévidage et pelotage sont opérationnelles. La modernisation des éclairages, de simples lampes-suspensions à l'huile de colza jusqu'en 1879, commence avec l'emploi de l'huile de schistes, du système Maring et Mertz de Bâle, bien avant l'adoption généralisé de l'éclairage électrique à Celles[40]. Le 1er septembre 1877, une première installation de blanchisserie en pentes, avec des séchoirs en bâtiment et à l'étage, des magasins à coton sous l'autorité du contremaître François Masson, fournit les premiers cotons azurés à la manufacture[44]. L'entreprise Cartier renforce avec prudence ses effectifs techniques avant le milieu des années 1880. Elle engage d'abord en 1883 au poste de directeur un ingénieur de l'école de Chimie de Paris, Pierre Hippert, qu'elle loge au hameau de La Menelle, voisin de l'usine et sur la commune de Pierre-Percée, puis en 1884 un technicien du métier du coton, M. Dupont, ancien sous-directeur à l'école de filature et de tissage de Mulhouse[45].

La paroisse, dont les patrons sont saint Pierre et saint Paul dépend de la cure de Raon-L'Etape. La fête patronale est fixée le 1er août, et ses festivités souvent reportées le dimanche qui suit. Les quatre foires annuelles, dite des quatre saisons, ont lieu les second lundis des mois de janvier, mars, juillet et octobre[26].

Celles donnant accès par la longue vallée au forêt du Donon s'impose en lieu champêtre de villégiature et de repos dès les années 1880. En 1885, la commune de 1876 habitants répartis en 342 maisons est traversée par le chemin de grande communication n°9 de Bayon à Schirmeck, désormais en Allemagne au-delà du Donon, sillonnée par 4693 mètres de chemins vicinaux classés ordinaires, et 14400 mètres de chemins vicinaux reconnus[46]. La station de chemin de fer, la plus facile d'accès, est sur la ligne de Lunéville à Saint-Dié, à plus de 11 km, à La Neuveville, commune voisine de Raon-L'Etape, chef-lieu de canton où se trouvent la brigade de gendarmerie, le centre de réception des 18 conscrits en 1885, la perception et la recette communale. La commune dispose d'un bureau de poste et d'un accès à la ligne télégraphique. Les revenus annuels communaux s'élèvent à 6555 F, dont 1500 F en rente à 3 pour cent. La valeur du centime additionnel est 119,46 F, le produit des quatre contributions directes s'élèvent à 14499,09 F dont 3810,84 F sur les patentes.

Une retorderie industrielle de coton, fabricant du fil à coudre, à tricoter et à repriser emploie 160 ouvriers. Une fabrique de chapeau de paille accueille 35 ouvriers. Six scieries fonctionnent avec 13 ouvriers. Les autres principales activités sont le négoce animal ou alimentaire, le commerce de bois en gros, la boissellerie et la broderie. Négoces et activités industrielles en croissance n'ont nullement chassé la vie agro-sylvo-pastorale traditionnelle, c'est même le contraire et la vallée de Celles reste agricole, plus active que jamais.

Selon la statistique départementale de 1884, le territoire communal s'étend sur 2001 ha. 415 ha de terres labourables produisent 2730 hl de blé (principale céréales d'hiver), 1600 hl d'avoine (principale céréale de printemps) et 14400 hl de pommes de terre en culture plein champ. Prés et prairies de fauche couvrent 475 ha, la superficie des jardins, vergers et surtout des meix ou des chénevières, limitée à 30 ha, a régressé, alors qu'il y a désormais 9 ha de friches suite aux diverses déprises agro-pastorales sur les hameaux excentrés et les fermes des hauteurs. Le hameau de Lajus, connu pour sa scierie voisine, compte 32 habitants et 8 maisons habitées, le Quartier et Grandroué ont le même nombre d'habitants, pour respectivement 6 et 7 maisons. Les quatre maisons de Benameix accueillent 18 habitants, les trois maisons du Thillot 17. Il faut ajouter les fermes familiales de La Renière (7 habitants), Saussure (5 habitants), La Hallière (5), Novion (5), Derzonnier (5), Grandrupt (4 habitants). La compagnie de pompiers enrégimente périodiquement 25 hommes en 1885.

Les lois scolaires de la décennie 1880, instaurant une aide accrue de l'état aux commune pour imposer la gratuité scolaire dès 1881, jusqu'au statut étatique en 1889 de fonctionnaire établi en faveur des instituteurs, ouvre une période transitoire. La commission d'hygiène de l'arrondissement dénonce la vétusté, les fondations altérées et l'insalubrité de l'école de garçon au voisinage du cimetière : elle met en demeure la commune de changer de bâtiment d'école. En 1883, une nouvelle école de garçons, pour remplacer l'ancienne, est bâtie à grand frais et en toute hâte dans le cadre des lois Ferry. C'est un véritable "palais scolaire" avec au-dessus de sa porte d'entrée, une plaque commémorative gravée en lettres d'or exprimant la reconnaissance des habitants cellois à Jules ferry et à la République. Il a fallu acheter le terrain et abattre trois immeubles pour implanter cette superbe école. Malgré une subvention généreuse de l'état revue à la baisse, mais s'élevant à 36000 F, l'opération se solde par une facture fantastique de 110 000 F, ce qui représente d'ordinaire le coût de cinq grandes écoles neuves rebâtie à partir d'anciennes écoles[47]. Les écoles de Celles deviennent un terrain de lutte entre "partisans républicains" et "catholiques réactionnaires". La municipalité prend parti, et expulse de l'école de filles deux corps étrangers, à la fois l'ancienne directrice et une institutrice détachée de l'établissement Cartier, qui s'étaient incrustées sans autorisation. La direction formatrice de ces sœurs de Portieux est menacée de rétorsion, et un plan d'appel à des institutrices laïques est lancé. L'institutrice révoquée a le toupet d'accuser de sévices corporels l'instituteur envers les garçons turbulents, mais ce dernier garde en 1883 le soutien des édiles malgré la cabale. Rumeurs et médisances se poursuivent, et en 1885, l'instituteur accusé de maltraitances et de complaisances envers le camp de l'école libre est d'abord sanctionné, par suppression de sa gratification, puis forcé à démissionner[48]. Son successeur est jugé sévèrement en 1887, il perd après deux ans de présence sa gratification. Pierre Moinaux[49] donne les traitements ordinaires de l'année 1887, soit un total de 5500 F dont 3510 F payé directement par l'état : 1400 F pour l'instituteur titulaire, 700 F à chaque instituteur stagiaire ou adjoint de l'école de garçon, 800 F à l'institutrice et seulement 700 F à la directrice de l'école maternelle. Désormais les appoints de salaire jugés indécents restent au bureau de bienfaisance.

Il existe en 1889 trois écoles publiques, une école de garçons comptant 154 élèves, une école de fille de 150 élèves, et une école maternelle mixte de 141 élèves, auxquelles s'adjoint une école libre et laïque de garçons, fondée par l'entreprise Cartier-Bresson autour de 1880, accueillant 85 élèves[50]. La bibliothèque municipale contient 200 volumes. Des aléas scolaires des années 1880, il ne faudrait nullement conclure sur les relations ultérieures entre l'école publique et la maison Cartier-Bresson. Pierre Moinaux souligne leur excellence, l'entreprise accédant avec célérité aux demandes des écoles, parrainant les récompenses des élèves méritants, offrant parfois des voyages d'études complémentaires à Paris, mettant régulièrement à disposition une voiture avec cocher pour que l'instituteur puisse se rendre à Raon-L'Etape.

Début du XXe siècle

En 1907, le chantier de la ligne ferroviaire de la vallée de la Plaine, étendue sur 24 km, est le fruit de l'action de l'industriel Charles Cartier-Bresson, maire de Celles depuis 1885. Le dimanche 13 septembre 1908, le village, pavoisé de nombreux arcs de triomphes, et arborant sur sa rue principale des mâts tricolores surmontés de l'oriflamme national, fête la présence du comice agricole de l'arrondissement de Saint-Dié, subventionné dans le canton de Raon-L'Etape[51]. Le petit train aux wagons bondés débarque à 9 h 15 les délégations venues de Saint-Dié et Epinal, dans la cour de la gare qui est aussi celle de l'église, alors que l'assistance est fort nombreuse par cette matinée ensoleillée. À la mairie proche, ornée d'un arc de triomphe en sapin, mettant en exergue le mot d'ordre "Paix et travail", Eugène Husson, conseiller général de Saint-Dié, représente le gouvernement en l'absence du sénateur des Vosges, Jules Méline excusé, il est l'heureux président du comice dont les travaux ont été lancés tôt le matin, en ce qui concerne les labours, les diverses visites de prairies, de champs ou de fermes[52]. Le député Henry Boucher, arrivé en automobile de Gérardmer après une visite de sa seconde circonscription des Vosges, et lui sont accueillis en fanfare, musique orchestrée par l'harmonie municipale de Saint-Dié, L'Alsace-lorraine, et avec force cérémonial impliquant deux fillettes celloises vêtues de robe de lin blanc, par le maire Cartier-Bresson, son adjoint Claude et ses conseillers, avant un vin d'honneur. Une visite officielle s'opère dans le périmètre dense de la fête agricole. Voici l'exposition florale et horticole à proximité de l'église, voilà dans la grand-rue et ses abords, l'exposition des instruments et machines agricoles et surtout le concours des petits élevages et du gros bétail, taureaux, vaches et génisses, et devant la gare un grand hangar pavoisé permet la distribution des prix des multiples concours, devant la foule des spectateurs[53]. Le banquet de 300 convives officiels, préparé pour midi par le restaurateur Gentilhomme de Saint-Dié, se déroule dans la maison d'école libre, étendue à un hangar à armature bâché, en prévision d'une pluie finalement inexistante, pour les nombreux toasts. Une fête populaire sous un soleil estival bat son plein à proximité, autour d'un mât de cocagne où la société de gymnastique L'Avenir, présidé depuis trois mois par son président-fondateur Henri Perrin, et déjà forte de 80 membres à La Neuveville-Raon-L'Etape, montre son art de la souplesse en mouvements coordonnés et son habileté aux exercices de bâtons, de pyramides et de barres. Il y a aussi des "courses aux canards" organisées sur la rivière Plaine. Le maire Cartier-Bresson reçoit un prix d'honneur du jury pour ses grands bœufs blancs : ému, l'industriel propriétaire d'une ferme modèle d'élevage se remémore ses journées d'enfance parmi les laboureurs Cartier d'Ile-de-France : "Je me rappelle le temps où j'ai vu mon grand-père, en blouse bleue et bonnet de coton, conduisant sa charette au marché".

En 1910, la courte liste des abonnés au téléphone sur la commune de Celles est limitée à trois entités : au numéro 1 répond la société française de coton à coudre (entreprise du maire Cartier-Bresson, attentive à son siège associé de Pantin), au numéro 2, l'hôtel-café Poussardin (intéressé par des réservations de tables ou de chambrées) et au numéro 3, le médecin, le docteur Chaudron[54]. L'ensemble de la vallée de Celles pourtant desservie jusqu'à Raon-sur-Plaine (poste public) ne s'intéresse guère à ce moyen de communication : Allarmont ne compte qu'un abonné privé, le négociant en bois Charles Lecuve, véritable industriel à la tête d'un réseau de scieries.

Un peu avant 1910, Celles accusant autant un vieillissement de son ancienne population qu'un accueil régulièrement renouvelé de nouvelles familles étrangères à l'ancien ban, en âge de procréer affiche des bilans démographiques apparemment stables depuis des décennies : elle compte 494 électeurs pour environ 1600 habitants (1617 au dernier comptage)[55]. En 1911, ils ne sont plus que 467 électeurs, ce qui rappelle que le curé Humbert a célébré les obsèques de dizaines de vieux paroissiens chef de famille déjà dispersée. L'instituteur et directeur d'école Thévenot n'a pas vu les bancs de ses classes abandonnés. Plus que jamais depuis un siècle, par son poids démographique, le gros village aux quatre foires paysannes et centre d'industrie textile, domine la haute vallée de la Plaine, en particulier l'ancien Val d'Allarmont, frappé par l'exode rural[56].

Pendant la Grande Guerre, après septembre 1914, la vallée de Celles est coupée en deux par le front stabilisé, les troupes allemandes occupent l'essentiel du val d'Allarmont et surtout les hauteurs qu'ils ont fortifiées, à commencer par la tête du Coquin, poste d'observation sur les vallées de la Plaine et du Rabodeau et les hauteurs d'Allarmont[57]. Du village de Celles, il suffisait de prendre le chemin de Benameix en direction du Coquin ou du Gros Colas : dès la ferme de Bénameix, le marcheur autorisé traversait les premiers réseaux de défense de l'armée française et ses tranchées.

Entre-deux-guerres

En 1919, les ateliers de blanchiment des chaines, qui n'avaient fonctionné que par intermittences pendant la grande guerre, sont désaffectés, le matériel est expédié à Pantin. Les locaux sont plus tard récupérés pour le blanchiment du lin.

Le maire Charles Cartier-Bresson, honoré après la Grande Guerre de la Croix de guerre et de la légion d'honneur, décède mi mai 1921 dans son hôtel particulier, rue de la Ravinelle à Nancy[58]. La manufacture est exploitée par la société Jean Thiriez père et fils, auquel s'ajoute le double nom Cartier Bresson[59].

La commune a été décorée le 16 juin 1921 de la croix de guerre 1914-1918[60].

En décembre 1924, les enfants se réchauffent en jouant autour des installations ferroviaires, désormais sans surveillance. Un jeu fait fureur, en activant la plate-forme tournante à la gare du tramway. Mais le jeu tournoyant à perdre la tête entraîne un petit drame, quand la petite Céleste Goetzmann, âgée de 8 ans, se prend les pieds dans la crémaillère du dispositif, ce qui lui cause la section de trois doigts[61].

Périodes récentes

Lieu de rencontre du Nicolas Bourbaki[62] en 1950.

En 1963, la manufacture de Celles qui n'emploie plus que 16 ouvriers à temps plein est liquidée d'un point de vue juridique. L'école libre Cartier-Bresson construite en 1885 est désaffectée, puis le bâtiment transformé en bonneterie, un secteur industriel qui prospère encore par délocalisation dans les Vosges. A la fin des années 1970, Gérard Cassaghi et son épouse dirigent "La bonnetterie de Salm", alors que Auguste Throo, dernier directeur de l'école libre de garçons Cartier-Bresson et historien local des établissements Cartier-Bresson, est propriétaire résident de la maison d'habitation voisine, à savoir l'ancienne résidence des directeurs.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[63]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[64].

En 2020, la commune comptait 773 habitants[Note 3], en diminution de 10,74 % par rapport à 2014 (Vosges : −2,99 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Politique et administration

Budget et fiscalité 2015

En 2015, le budget de la commune était constitué ainsi[67] :

- total des produits de fonctionnement : 676 000 €, soit 775 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 550 000 €, soit 630 € par habitant ;

- total des ressources d’investissement : 285 000 €, soit 327 € par habitant ;

- total des emplois d’investissement : 262 000 €, soit 301 € par habitant.

- endettement : 1 000 €, soit 1 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d’habitation : 18,29 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 11,64 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 36,20 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 38,75 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 16,99 %.

Liste des maires

Économie

Au cours de la Belle-Epoque, le village de Celles sur Plaine est un point de départ célèbre de randonnée vers la vallée homonyme et ses hauteurs voisines, il a accueilli une colonie de vacances pionnière, notamment organisée pour les garçons à la fin de l'été 1903 par deux instituteurs de Nancy, Lombard et Gillet[91].

L'économie agro-sylvo-pastorale s'est évanouie au cours des années 1950, ne laissant qu'un cadre relictuel, perçu comme archaïque dans les années soixante. Les aménagements lancés dans les années 1970 et réalisé au cours de la décennie suivante ont fait advenir de multiples activités de plein air.

La base de loisir du lac de Plaine, dont les installations sont mitoyennes entre Celles et Pierre-Percée, montre au cours de l'été ensoleillé de 2020, une indéniable hausse de fréquentation de presque 15 %, dépassant 20000 entrées payantes ou achats d'activités sans réservation, malgré l'épidémie de coronavirus réduisant les groupes et la clientèle étrangère : les activités payantes, même limitées, séduisent un public croissant, du voisinage ou venu de la région Grand Est[92]. Le toboggan aquatique de 45 m de long et 11 m de hauteur a connu un franc succès, ainsi que le pédalo et les karts à pédales. Toute l'activité était d'ailleurs concentrée du côté de Pierre-Percée, les locaux associatifs ou le centre pôle sports nature étant fermés.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église néoromane Saint-Pierre-et-Saint-Paul du XVIIIe siècle avec son clocher à bulbe et son orgue de 1854-1857 Jean-Nicolas Jeanpierre, transformé en 1894[93] - [94].

- L'oratoire Notre-Dame-des-Sept-Douleurs[95].

- Le monument aux morts, le Monument militaire et le Carré militaire[96] - [97].

- La scierie de la Hallière fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [98] ; elle abrite un écomusée.

- Zone de loisirs du lac de la Plaine.

- La scierie Lajus fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [99] - [100] - [101].

Personnalités liées à la commune

- Pierre Michel (1745-1838), avocat, magistrat, membre de la convention et député au conseil des Cinq-cents[102].

- Nicolas Claude (1821-1888), né le 11 novembre 1821 à Celles, industriel du textile et sénateur des Vosges associé à Saulxures-sur-Moselotte, mort à Paris.

- Joseph Claude, né à Celles, frère du précédent, auteur d'un livre sur les finances de l'Egypte, chevalier de la légion d'honneur.

- Charles Cartier-Bresson (1853-1921), industriel du textile, collectionneur d’art, grand-oncle du photographe Henri Cartier-Bresson, prospecteur de site en vallée de Celles dès 1872, maire de Celles (1888-1921).

- Émile Fleurent (1865-1938), né à Celles, député des Vosges.

- Suzanne Flon (1918-2005), fille de Henri Flon né à Celles, comédienne (théâtre et cinéma). A reçu plusieurs Molières et Césars.

- Jean-Baptiste Fortier (25 juin 1788, 13 avril 1872), maire et bienfaiteur de la commune, par un don pour l'éducation scolaire et musicale.

Héraldique

|

Blason | De gueules à deux saumons adossés, reliés par deux burelles d'argent, et cantonnés de quatre croisettes du même. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Ce sont les armes de la Principauté de Salm-Salm comme on les rencontre gravées sur une pierre. Les saumons sont reliés entre eux, se distinguant des saumons adossés des armes de Senones.

Pour approfondir

Bibliographie

- Celles-sur-Plaine, centre d'excursions. Itinéraires dans la région de Cirey, Raon-l'Étape, Raon-sur-Plaine, Senones, Berger-Levrault, Nancy, 1895, 16 p.

- Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune

- Archives communales de Celles-sur-Plaine (1665-1866)

- Empreintes et Patrimoines au Pays des Abbayes, Étival, Moyenmoutier, Senones, Actes des 20e journées d'études vosgiennes du 12 au 14 octobre 2018, Fédération des Sociétés Savantes des Vosges, 2019, 536 pages. (ISBN 978-2-9564725-1-3)

- Laroppe (l'abbé), « Vallée de Celles et ses environs », 1911. Récit de ses promenades avec les enfants en colonies de vacances. Courte bibliographie, incluant ses apports et inventions, citée dans les travaux d'Emile Gerlach, BSPV LXXVII, p. 176.

- Henri Lepage et Charles Charton, « Celles-sur-Plaine (entrée page », dans Statistique historique et administrative des hameaux et villages des Vosges (volume 2), Nancy (Imprimerie Peiffer), Préfecture des Vosges, Société d'Emulation des Vosges, , p. 89-90.

- Léon Louis et Paul Chevreux, Le Département des Vosges, description, histoire, statistique, t. VI, Epinal, .

- Marcel Maulini, « Essai de toponymie archéologique sur la montagne vosgienne, d'après les notes manuscrites d'Emile Gerlach », Bulletin de la Société philomatique vosgienne, tome LXXVII, 1974, p. 135-201 pour la partie I, tome LXXVIII, 1975, p. 187-241 pour la partie II, tome LXXX, 1976, p. 55-101 pour la partie III finale. Une étude centrée sur le ban d'Etival et les Jumeaux, mais divergeant vers la vallée de Celles et les espaces vosgiens ou lorrains.

- Pierre Moinaux, « Vieilles écoles de la région de Saint-Dié , canton de Raon-L'Étape », Bulletin de la Société philomatique vosgienne, vol. LXXXII, , p.81-101, en particulier concernant les écoles de Celles, p. 89-91, avec un cliché de la place des écoles début du XXe siècle en figure 2 au-delà.

- Petitjean (instituteur), Celles-sur-Plaine. Notice sur la commune et état de la communauté à la veille de la Révolution de 1789, Monographie communale initiée par le ministère pour l'exposition universelle de 1889, 25 février 1889, cahier manuscrit de 50 pages, cote 11 T 16/62 des archives des Vosges, Cahier en ligne.

- Plans cadastraux, Archives des Vosges en ligne.

- Ouvrage collectif , Quatre ans sous les obus, Journal de guerre d’Irma Parmentelot, de Celles-sur-Plaine (Vosges). 1914-1921. édition Edhisto, 2017, 372 pages. (ISBN 978-2-35515-027-2) (Journal d'une brodeuse celloise commenté).

- A. Pernot (capitaine), "1870, Armée de l'Est et XIVe corps allemand, Alsace Vosges Franche-Comté, Combats de 1870", BSPV XXXI, p. 49-165, en particulier sur Celles p. 67.

- René Poirson (chanoine), « Allarmont, simple chronique d'un village sans histoire », dans Bulletin de la Société philomatique vosgienne, BSPV Volume LXXIV, 1971, partie I Allarmont en Salm, p. 63-73 avec trois petites annexes, en particulier sur Celles et le Val d’Allarmont au Moyen Âge, puis au temps du dernier prince de Salm. BSPV Volume LXXV 1972, partie II Allarmont en France (1793-1814), p. 56-71 avec six annexes et 3 phototypies en introduction, en particulier sur la situation administrative aux 18e et 19e s, p. 57, 69.

- Pierre Poncet, Les hommes du textile dans la vallée de la Plaine, in Bulletin de la Société philomatique vosgienne, 121e année, Tome XCVIII, 1995/1996, 231 pages, en particulier article p. 157-167 avec un historique du site et des témoignages sur l'usine manufacture Cartier-Bresson illustrés des clichés photographiques la concernant p. 162 et 164.

- Yann Prouillet, "Vivre son enfance dans la Grande Guerre, l'exemple du front vosgien", Mémoire des Vosges Histoire-Société-Coutume n°10 année 2005, p. 30-34, en particulier p. 31-32 concernant le petit Louis Lionnet, habitant Celles.

- Yann Prouillet, L'affaire des percées manquées des Vosges, Mémoire des Vosges H.S.C n° 11 année 2005, en particulier p. 32, 34, 35 sur le chemin de fer de la vallée avant, pendant et après la Grande Guerre,

- Registre paroissiaux de Celles à partir de 1665.

- Pierre Schwinte, Enquête a priori sur la catastrophe du 13 juillet 1654 dans la région de Saint-Dié Senones, Bulletin de la Société Philomatique Vosgienne, Tome LXXXI ou 81, 1978, page 42 à 54. Citation insérée d'Dom Calmet, Notice de la Lorraine, 1756, Tome second, page 479. Signalement vague entre vallée de la Plaine et Val de Senones, au nord de l'abbaye de Senones, de l'effondrement-ouverture d'une montagne au XVIIe siècle, causant en partie les catastrophiques inondations du Val de Celles et du Val de Senones en juillet 1654.

- Frédéric Seillère (baron), Sur le partage du comté de Salm de 1598, BSPV XIX, p. 273, 379 à 399, passim. – et l’abbaye de Senones, H.S. sur Dom Calmet, p. 205 et passim.

- Auguste Throo, « Historique de la fondation des établissements Cartier Bresson dans la vallée de Celles », Bulletin de la Société philomatique vosgienne, vol. LXXXII, , p.102-108, en particulier Manufacture de Celles-sur-Plaine et bobinerie de Pierre-Percée, p. 104-106 et industrie chimique après septembre 1877 p. 107-108.

- X, Les combats de la Chipotte (25 août - 12 septembre 1914), BSPV XLV, 1931, p. 237-278 en particulier à Celles occupé par la 13e DI avant ces Combats décisifs, p. 239.

- Le chemin de fer ou tramway de la vallée de Celles (1907-1950), puis Souvenir musical de l’inauguration du chemin de fer de la Vallée de Celles, BSPV Tome LXXXV, p. 130 à 134 puis p. 135 à 137, croquis, 4 fig.

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie

- Celles-sur-Plaine sur le site de l'Institut géographique national

- Le patrimoine architectural et mobilier de la commune sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la Région Lorraine

- (fr) Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et Carte globale Lorraine CARMEN - DREAL Lorraine

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Celles-sur-Plaine » sur Géoportail (consulté le 29 juillet 2022)..

Références

- En rive droite, les communes meurthe-et-mosellanes de Pierre-Percée et de Neufmaisons sont respectivement avant-dernière et dernière avant la commune verrou de Raon-L'Etape, comme les limites administratives le montrent sur le site géoportail.gouv.fr. Notez que Pierre-Percée, tout comme Bionville et Raon-Lès-leau, fait partie de l'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, mais que la limite départementale suit le thalweg de la Plaine.

- Le Coquin, le Pain de sucre et la Pierre Piquée.

- Lire infra en partie histoire.

- Il existe un point quaternaire au niveau du Haut Port, commun à Raon-L'Etape (à l'ouest de ce point), à Celles (au nord-est), à Senones (à l'est) et à Moyenmoutier (au sud, sur un contrefort occidental de la vallée de Ravines).

- Carte géologique avec légende trop laconique, en recouvrement sur geoportail.gouv.fr. Appoint de la carte géologique au 1/50000e de Cirey-sur-Vezouze, XXXVI-16 du BRGM.

- Une discordance nord-ouest/sud-est explique cet abaissement et ainsi la présence inédite de ces terrains gréseux au niveau de la Côte sèche. L'ancien domaine ou ferme du Novion, avec ses terres dites sèches sur le grès vosgien, s'étendait autrefois aux abords septentrionaux de la Côte Sèche, indiquée sur la carte d'état-major. La carte géologique appelle par extension Novion le premier sommet occidentale à 531 m d'altitude, le second sommet plus oriental n'étant un long plateau effilé s'allongeant à la même altitude. Sur l'esquisse ancienne des alluvions et couches gréseuses, Louis et Chevreux 1889.

- « Fiche communale de Celles-sur-Plaine », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines Rhin-Meuse (consulté le ).

- Sandre, « la Plaine ».

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- La Chronique de Richer I, 2. La Chronique de Richer, moine de l'abbaye de Senones, Lorraine, XIIIe siècle, traduction de Dominique Dantand, coll.« Terre d'abbaye en Lorraine », n°3, Festival des Abbayes avec le soutien de la Région Lorraine, Partenariat éditorial "Entreprise & culture en Lorraine, Société philomatique Vosgienne", L'Ormont imprimeur, Saint-Dié, décembre 2013, 154 pages (ISBN 978-2-900301-06-7), Chapitrage et index en fin d'ouvrage.

- Dictionnaire topographique du département des Vosges, Imprimerie nationale, Paris, 1941, p. 71

- L'origine de Celles pourrait être ainsi rapprocher de celles de Chelles.

- Alta Petra devenue Haute Pierre (chaîne surplombant à l'occident les deux abbayes de Senones et de Moyenmoutier), avant d'être localisée par le château homonyme éphémère, Mare devenue la Mer, puis au XVIIIe siècle le lac de la Maix n'existeraient pas avant le IXe siècle.

- L'émancipation de l'église de Raon-Lès-Leau est précoce, bientôt suivie par celle de Luvigny.

- Émile Gerlach par Maulini, opus cité, Partie III ou finale, note 236, p. 100. Jean-Luc Pupier sur sa carte 2 des terres de Salm lors du partage de 1598, lire infra, indique une "part commune" pour les deux co-seigneurs, Jean et Frédéric. Il s'agit d'un recollement de soutien populaire aux deux comtes plus qu'un inventaire d'habitations, Pierre-Perçée, à savoir sa communauté, n'a que 14 maisons et hommages, Allarmont et Vexaincourt en réunissent 50, Levigny ou Luvigny en affiche 28, et Raon-sur-Plaine 40.

- Les actes de 1615, 1616, 1620, 1622 jusqu'à l'acte du 13 mars 1709 ne change pas notablement cette partition sur Celles. Lucien Klipfel, Essai de géographie politique lorraine, Mémoire de la Société d'archéologie lorraine, année 1935, P. 1 à 187, en trois parties et important index final, en particulier première partie, p. 28. La fille adoptée ou reconnue par Jean, Christine, épouse François de Vaudémont, éphémère duc de Lorraine.

- Ce qui nous semble une élection jouée en plein jour, par acclamation, des deux beaux-frères en armes, l'un catholique et l'autre luthérien, a suscité une terrible peur de l'abbé, du prieur et des moines de Senones, qui ont fui et mandé protection, de manière insistante et renouvelée, à l'Empereur et maintes garanties à la Diète de l'Empire. Il semble que cette crainte soit partagée par les nombreux seigneurs minoritaires, et spécialement les abbés et chapitres.

- Alban Fournier, rédacteur du beau livre "Les Vosges du Donon au ballon d'Alsace, le mentionne page 15 comme s'il s'agissait d'un procès spécifique et unique entre le curé de Celles et ses paroissiens. Pour une première approche dans l'histoire locale, voir le paragraphe histoire moderne de la commune proche, Bionville.

- Lepage et Charton 1845 a ostensiblement mélangé ses notes, confondant abusivement Celles, ancienne mairie près de Remiremont avec la Celles de l'ancienne principauté de Salm. Pour couronner le tout, il en fait un village de l'ancien duché de Lorraine.

- Louis et Chevreux 1889.

- Moinaux 1979, légende figure 2. Cette école a été rénovée en 1838. Elle est désaffectée en 1883 et le bâtiment est démoli ultérieurement. Lire infra.

- Jean-Luc Pupier, "Terres de Salm, terres d'histoire", in Histoire des Terres de Salm, Actes des Journées d'études organisées à Senones et à Saint-Dié les 16 et 17 octobre 1994, Société Philomatique Vosgienne, Imprimerie Kruch, 1994, 198 pages, Préface d'Albert Ronsin, directeur de la publication, Mise en page de Georges Simon, en particulier l'article page 13-21, cinq cartes historiques. Le comté de Salm lorrain et français, en rive droite, apparaît avec des frontières théoriques. Senones, ancienne résidence d'été des comtes sauvage du Rhin, devient capitale.

- Rothiot, in Empreintes..., opus cité.

- Auguste Throo, opus cité.

- Pierre Poncet, opus cité. Les données assez vagues, non sourcées peuvent de manière plausible être complémentaires avec celles de l'historien de l'entreprise Cartier-Bresson, Auguste Throo, que cet auteur oublie systématiquement de citer.

- Moinaux 1979. L'école de fille existe encore en 1980.

- Lepage et Charton 1845.

- Il s'agit de 90 ouvriers selon la statistique administrative et industrielle de Lepage et Charton. Pierre Poncet indique que la filature de Celles, appartenant à l'industriel filateur Weiss qui réside sur la commune depuis des décennies, emploient 123 ouvriers surveillant jour et nuit 24 métiers mécaniques. La puissance de la roue hydraulique s'élèverait à 28 CV.

- Le maire a aussi assuré dès 1850 la gratuité de l'instruction, de manière indirecte, à l'asile et à l'école des filles, en assurant un traitement confortable aux sœurs de la Providence. Moinaux 1979.

- Charles charton, Les libéralités de Monsieur Fortier, Les Vosges pittoresques et historiques, Imprimerie Humbert, Paris, 1862, en particulier p. 255. Ces dons au cours de sa vie ont concernées aussi l'église. La plus grande partie des aides passait par le bureau de bienfaisance et le conseil de fabrique.

- Par exemple, en 1866, le traitement communal fixe annuel de 300 F est complété jusqu'à 1400 F, par une des dotations Fortier gérées par le bureau de bienfaisance. On atteint le double d'une rétribution normale, même si l'instituteur pouvait avoir à sa charge un adjoint ou aide-instituteur (soit en numéraire 200 à 400 F annuel). Moinaux 1979.

- Elle améliore la qualité de la production, et assure la progression en installant une machine à vapeur, apparemment déjà vétuste, de 18 CV. La main d'oeuvre stagne à 122 ouvriers.

- Pierre Poncet, opus cité, mentionne, pour la petite histoire, que Claude Cartier connaissait déjà la vallée de la Plaine et l'art avancé de ses derniers tisserands à main par sa gouvernante, Adèle Barreth. Il envoie son jeune fils Charles, qui s'installe à l'hôtel Matelet à Luvigny pour prospecter les environs et estimer le potentiel d'implantation.

- Throo 1979.

- La principale force motrice était hydraulique, la vieille roue à bois ne tournant plus assez en période de sécheresse ou de grand froid verglaçant, il fallait garder un appoint par la machine à vapeur et son foyer.

- Lire en page histoire Belle-Epoque de Pierre-Percée

- Charles Cartier, déjà domicilié à Celles, épouse Marie-Louise Chenut le 10 septembre 1875 à Nancy. Etat civil de Nancy, cité par Pierre Poncet.

- C'est le début de l'industrie chimique à Celles, auparavant les cotons blanchis ou teints arrivaient directement de Pantin, ou d'ateliers chimiques extérieurs à l'entreprise. Un des séchoir prend feu en 1881, et cause de graves dégâts à l'étage supérieur. Le bâtiment de la blanchisserie en pente est alors restauré et agrandi pour augmenter la production. En 1892, un atelier de blanchiment des chaînes s'allonge en appentis contre le premier atelier. Il fonctionne sous la direction du contremaître Yung, venu de Pantin.

- M. Hippert supervise la mise en place de la teinturerie en 1888, et quitte l'usine en 1893. La famille Dupont, à savoir l'époux de 39 ans, la mère et les sept enfants, sont logés provisoirement dans une maison rue Fortier, maison qui deviendra la maison du directeur de l'école libre de garçon de l'entreprise Cartier après la construction voisine de cette école en 1885. M. Dupont prend sa retraite en mai 1914, remplacé par Louis Megrat. Throo 1979. Notons que l'école de filature et tissage a été active de 1869 à 1966.

- Louis et Chevreux 1889. 421 électeurs élisent les 16 conseillers communaux.

- Moinaux 1979. Pire, malfaçons, vices de forme et insuffisances techniques apparaissent sous le regard averti des opposants au projet en à peine une décennie, et il faut relancer d'onéreux travaux d'entretien, puis de mise en conformité et de sécurité vers la fin du siècle. Ces travaux effectués par des artisans locaux méticuleux pérennisent toutefois l'édifice, l'école est toujours en activité en 1979.

- Il s'agit d'une gratification annuelle de 800 F, provenant des dotations Fortier. Pour bénéficier de ce complément, il faudra dorénavant plaire aux autorités politiques.

- Moinaux 1979.

- Louis et Chevreux 1889. Auguste Throo date de 1885 la construction des bâtiments de l'école libre Cartier-Bresson, une école mixte qui était insérée auparavant dans les bâtiments industriels.

- Le Mémorial des Vosges, mardi 15 septembre 1908, article signé du journaliste spinalien, Jean Noury, qui narre son périple dès le début de sa journée qui s'étiole de 4 h 30 à 10 h du soir. Le train spécial arrive à 7 h 30 en gare de Saint-Dié. La forte délégation déodatienne compte le maire Camille Steib, de nombreux élus ou anciens élus dont l'adjoint Adam, l'ancien député démissionnaire Edmond Gérard, avec l'harmonie municipale L'Alsace-lorraine. Les autorités préfectorales ou politiques spinaliennes sont absentes.

- Ce président, sans doute à l'œuvre dans la préparation, semble être surtout chargé des discours et des mondanités en face des élus du canton. Frédéric Michel est le président d'honneur des séances du jury, et le comice agricole, outre de nombreux bénévoles chargé de l'organisation des concours et des expositions, dispose d'un secrétaire, M. Mundwiller, d'un secrétaire-adjoint Eugène Cunin, conseiller d'arrondissement, et même d'un gérant M. Montagnon.

- Mémorial des Vosges, ibidem

- Annuaire de Saint-Dié. 1910 et 1911. Ce nombre ne varie pas, bloqué par le coût prohibitif de l'abonnement, associé au faible usage en pratique pour des populations ouvrières ou paysannes, au contraire des véritables zones touristiques, telle Gérardmer, ou les villes bourgeoises de la vallée de la Meurthe.

- Annuaire des Vosges, 1910 et 1911.

- Celles paraît aussi endormie que la belle Raon-L'Etape, pour stimuler l'économie réelle de la vallée de la Plaine après le délicat succès du chemin de fer en 1907. Les populations nouvelles sont bien plus volatiles, selon les aléas sociaux et économiques, ce qui explique un affaiblissement démographique déjà perceptible avant la chute irrémédiable initiée par la Grande guerre.

- Un large coin du val de Meurthe était observable, en particulier la gare de La Neuveville-Raon L'Etape, le verrou stivalien sous la Roche d'Appel et les abords du col de la Chipotte. Un réseau de tranchées de hauteur unissait les environs du Gros Colas au col du Dialtrepoix, en passant par le Coquin.

- L'hôtel construit de 1888 à 1890 est un "pied à terre" luxueux dans une rue nancéïenne investie par la grande bourgeoisie. Actes de décès du 19 mai 1921 signé par son fils Jean avocat et son beau-frère Jean-Joseph Chenut. Son épouse Marie-Louise Chenut, fille d'un juge de paix de Nancy, Emile Chenut, par ailleurs hébergé en fin de vie dans cette vaste résidence, est décédée à Celles en 1935.

- Pierre Poncet, opus cité. L'avenir de la filature et des ateliers de sa dépendance ne se joue plus à Celles et les crises successives déleste l'emploi industriel local. La société fusionne avec le groupe Suzor, pour fonder la société française de coton à coudre. Dolfuss-Mieg et compagnie absorbe en 1861 une fraction de ces activités.

- Communes décorées de la Croix de guerre 1914-1918.

- Le Télégramme des Vosges, mardi 16 décembre 1924, rubrique Celles-sur-Plaine.

- in Michèle Chouchan, Nicolas Bourbaki Faits et légendes, Édition du choix, 1995. (ISBN 2-909028-18-6), p. 50.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Les comptes de la commune « Copie archivée » (version du 19 avril 2019 sur Internet Archive).

- Données de l'état-civil en ligne sur Archives des Vosges.

- Se nomme également maire. Est-ce une appellation en partie proscrite ?

- souvent absent après brumaire an IV

- Son adjoint est Joseph Valentin, il le remplace souvent à partir de pluviôse jusqu'à messidor an IV.

- parfois écrit Bréjeot

- Jean-Baptiste Brégeot est son adjoint de la fin de l'an VIII à la fin de son mandat en l'an XI. Il assure l'interim dès germinal, jusqu'à floréal et début prairial an XI

- L'adjoint Jean-Baptiste Brégeot assure dès la mi-mai 1807 les fonctions d'état-civil puis de maire par interim.

- L'adjoint JB Brégeot remplit les fonctions d'officier d'état-civil et de maire par un interim continu de la mi-mai à la fin juillet 1808. Le maire est dit le plus souvent "en indisposition".

- Pierre Claude Mougeot le supplée dès le 25 juillet 1815 et jusqu'en septembre.

- L'adjoint François Claude assure l'interim de la fonction de maire de septembre à la mi-novembre 1818.

- L'adjoint François Claude assure l'interim de la fonction de maire en février à la mi-mars 1826.

- L'adjoint François Claude assure encore l'interim de la fonction de maire du 20 juin à début septembre 1828. Il avait reçu délégation aussi de mars à la mi-avril 1828.

- adjoint Gley en 1840, adjoint Barreth en 1846, adjoint Pierre Troché en 1849, adjoint Jean-Joseph Boulangeot en 1859, en 1863, en 1865. Annuaire des Vosges. Jean-Baptiste Thirion aurait été nommé adjoint d'office par l'administration impériale en mars 1863. Le 6 mai 1867, par délégation du sous-préfet, cet adjoint bonapartiste remplit la fonction de maire. Le maire qui ne participait pas au culte impérial a été démis de ces fonctions par décision préfectorale. Pourtant, du fait du refus du conseil, Jean-Baptiste Thirion nullement élu par le conseil ne devient point maire, il reste adjoint et maire par délégation du pouvoir pendant des années, jusqu'à début octobre 1870, date de la défaite du régime.

- faisant les fonctions de maire et d'officier d'état civil de la commune de Celles

- Nicolas Claude membre de la commission municipale, faisant les fonction de maire et d'officier d'état-civil de la commune est son adjoint fin avril 1871 à partir du 26 avril 1871

- Nicolas Charton adjoint le supplée parfois en avril 1874 à l'état-civil.

- Jean-Baptiste est son adjoint, parfois chargé de l'état-civil en son absence, Emile Fleurent est son adjoint en 1880, il le supplée par délégation de août 1881 à février 1882 à l'état-civil. Début janvier il ne mentionne plus la délégation, il fait fonction de maire et d'officier d'état-civil.

- Date de son décès à Nancy, dans son hôtel particulier qui était alors situé du 16 au 18 rue de la Ravinelle.

- A partir du 15 septembre 1898, le maire se dénomme Charles Bernard Cartier Bresson et signe bien Cartier Bresson sur le registre de l'état civil. Quelques années après sa disparition, une rue de Celles porte ce nom.

- Un aspect insolite du maire Cartier, fier de sa ferme modèle, honoré à l'occasion de la fête du comice agricole de l'arrondissement, est présenté dans le Mémorial des Vosges, du 15 septembre 1908

- Nicolas Charton est son adjoint en 1894. François Claude est encore son adjoint, remplissant ses obligations de maire, lors du recensement communal du 7 avril 1921.

- Claude est encore le nom du maire le 19 mai 1922.

- Le Télégramme des Vosges, 10 avril 1936, mentionne l'adjoint Nicolas et le conseiller Blosse à l'occasion d'une réunion préparatoire de la droite républicaine aux élections législatives, dimanche 6 avril.

- Revue de L'Union lorraine des œuvres auxiliaires de l'école laïque (Nancy), 1er décembre 1903. Lire le rapport sur les colonies de vacances de Nancy en 1903, par les instituteurs responsables E. Lombard et Gillet, p. 20-28, en particulier p. 23-24 pour la sortie. Deux groupes sans mixité de sexe, respectivement de trente garçons placés à Celles et de trente fillettes installées à Vanémont-La Houssière, âgés de 8 à 13 ans, bénéficient de cette colonie expérimentale, du fait de leur appartenance à des familles urbaines à revenus modestes (veuves et familles nombreuses privilégiées). Lire la sortie des garçons le 29 août au lac de la Maix sur la page histoire de Vexaincourt. Pour l'histoire globale des colonies de vacances, lire en page économie de Pierre-Percée.

- Magazine L'Agglo, octobre, 2020, slash 12, interview de Christophe Mourer, responsable du pôle sport nature (lac de Plaine), page 9.

- Association d’Étude pour la Coordination des Activités Musicales (ASSECARM), Orgues Lorraine Vosges, Metz, Éditions Serpenoise, , 677 p. (ISBN 2-87692-093-X), p. 156 à 159.

- Inventaire de l'orgue.

- L'oratoire Notre-Dame des Sept Douleurs.

- Le monument aux morts

- Monument aux Morts, Stèle commémorative A.F.N., Stèle commémorative 1914-1918, Carré militaire.

- « Scierie de la Hallière », notice no PA00107099, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Scierie Lajus », notice no PA00107100, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Scierie hydraulique à cadre de Lajus », notice no IA88001771, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Roue hydraulique verticale par le dessous », notice no IM88004740, base Palissy, ministère français de la Culture.

- « Biographie de Pierre Michel », sur le site personnel de Bernard Visse (consulté le ).