Pierre-Percée

Pierre-Percée est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle, en Lorraine, dans la région administrative Grand Est, sur les premiers contreforts du massif vosgien.

| Pierre-Percée | |||||

Le bourg observé depuis les vestiges du château à 495 m d'altitude. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Grand Est | ||||

| Département | Meurthe-et-Moselle | ||||

| Arrondissement | Lunéville | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges | ||||

| Maire Mandat |

Denis Guyon 2020-2026 |

||||

| Code postal | 54540 | ||||

| Code commune | 54427 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

95 hab. (2020 |

||||

| Densité | 9,6 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 28′ 10″ nord, 6° 55′ 59″ est | ||||

| Altitude | Min. 301 m Max. 570 m |

||||

| Superficie | 9,93 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Baccarat | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

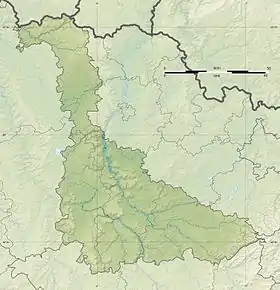

Géolocalisation sur la carte : Meurthe-et-Moselle

Géolocalisation sur la carte : Grand Est

| |||||

Géographie

La commune de Pierre-Percée est située à l'extrémité orientale du département de Meurthe-et-Moselle, au sein de l'arrondissement de Lunéville et du canton de Badonviller, sur le rebord droit de la vallée de la Plaine, rivière qui prend sa source sur les flancs lorrains du massif du Donon[1].

La limite communale enlace du sud au nord le bois du Grand Rain de Para, la côte du Moulin et la forêt des Elieux dominée par l'Ortomont, le bois de la Pierre à Cheval culminant à 570 m d'altitude comprenant son promontoire méridional nommé roche de (la) Soye ou roc de l'Hazoi autrefois, jusqu'au col de la Chapelotte et une modeste partie de son versant oriental, en limite avec Angomont, s'étendant jusqu'à la source Cholley. L'ensemble est circonscrit essentiellement par les lignes de thalweg, à l'ouest entre la basse ou vallon du Lajus, prolongé au nord par la dépression de Xaveure, et au-sud-est par la vallée de la Plaine. Au nord, la limite communale avec Badonviller rejoint diverses lignes de crête, qui domine à l'est les multiples versants de la basse ou du ruisseau de Chararupt, jusqu'au col de la Chapelotte. De la source Cholley à la Plaine, la limite s'effectue avec le secteur des Collins, hameau de Bionville.

La carte d'état-major des années 1860 permet de distinguer en remontant la basse du Lajus où coulait autrefois le ruisseau de Xapénamoulin ou encore des Vieux-Prés, du nom d'une dépression avec prairies irriguées de la forêt des Elieux entre le bois de la Grande Combe au nord et la roche des Corbes vers 430 m d'altitude au sud, sur le territoire forestier de la commune de Bandonviller[2]. On trouve ainsi en aval Le Louvre, une scierie-ferme au-dessus du Lajus, le point-bas de la commune à 301 m d'altitude), proche du hameau du Lajus caractérisé par les scieries Lajus, dont elle fait partie, exploitant aussi les bois de Pexonne et de Neufmaison, puis au nord à environ 1,5 km en amont la scierie Gérard en limite avec Pexonne, à 2,4 km le hameau de Xapénamoulin proche des deux communes de Pexonne et Badonviller, à 3 km la ferme des Neufschamps en limite avec Badonviller, ces trois derniers lieux ayant disparu sous les eaux, avec la partie basse du Val recoupé, comprenant les fermes de Jérusalem et Xaveure (Pierre-percée). Côté val de Celles, apparaissaient en remontant les lieux-dits La Forge, la basse Saint-Georges au débouché du Rain de Para, le moulin de Pierre-percée, le bas de la Côte du Moulin, la Ménelle d'où partait un vieux chemin remontant la basse de Chararupt, dont un diverticule desservait le hameau de Pierre-Percée, la Soye, Viragothe et Pierre-à-Cheval (Pierre-percée).

Géologie

Les couches de roches sédimentaires sur Pierre-Percée, mis à part les couches alluvionnaires du fonds de la vallée ou des vallons adjacents, appartiennent au trias inférieur, excepté quelques liserés de trias moyen au nord[3]. Le grès vosgien du Buntsandstein s'imposent en altitude, à mi-hauteur, les premières couches gréseuses sont présentes à moins de 310 m au sud, à plus de 330 m d'altitude au nord[4]. Sur les sommets restent des reliquats de buntsandstein supérieur ou de trias moyen, sous la forme de couches intermédiaires, peu visibles, surmontées du conglomérat principal, insérant de gros galets sous l'aspect d'un poudingue résistant à l'érosion : noyaux de dizaines d'ares (Ortomont, Pierre à Cheval), languette de centaines d'ares (au nord de la Pierre à Cheval) ou simple langue sinueuse ou effilé surmontée d'une dalle de poudingues, matériaux rocheux retrouvés en altitude plus à l'est par exemple autrefois en noyau arrondi au sommet de la Tête du Coquin. Cette dernière formation, sinueuse ou allongée sur presque deux kilomètres, sur laquelle reposent les structures ruiniformes des châteaux de hauteur, est placée en contrebas de couches subsistantes du trias moyen, dominant, du fait du pendage des couches sédimentaires s'élevant vers l'axe vosgien, à l'est sur la forêt de Badonviller, de Pexonne et de Neufmaison, voire sur une partie de la bourgade de Badonviller. Les vallons profonds, comme l'étroit cours du ruisseau des Vieux-Prés (aujourd'hui principalement ennoyé) et surtout la vallée de la Plaine plus ou moins large sont comblés par les alluvions fluvio-glaciaires plus ou moins récents.

Au XIXe siècle, à l'époque où la couverture forestière était nettement moins dense, il était possible de distinguer dans le plan de vision, au dessus du hameau-centre, une haute barre de poudingue ou conglomérat, d'aspect crémeux sur les phototypies, de 150 mètres de long, qui se nomme encore parfois Langstein. Sur ce socle et avec des matériaux rocheux extraits de ses cavités que les châteaux et les chapelles de Langenstein/Pierre-Percée ont été érigées au XIIe siècle.

Hydrologie et aménagements

Dans la vallée de la Plaine, le lac réservoir de la Plaine, qui ennoie la limite intercommunale avec Celles-sur-Plaine, a permis, et permet encore, le remplissage du lac ou retenue supérieur de Pierre-Percée, dite du Vieux Pré. Ce dernier plan, largement échancré de manière fractale, ennoie les limites intercommunales de Pexonne (principalement au sud-ouest), Badonviller (au nord et nord-ouest) et Pierre-Percée (à l'est). Le débarcadère de Froide fontaine sur le lac en pleine eau n'est qu'à 290 mètre de la mairie de Pierre-Percée. Le ruisseau Henri Alcher, empruntant en partie le cours du ruisseau des Vieux-prés dans la haute basse Lajus, dénomme depuis les années 1980 les eaux s'écoulant du barrage du lac du Vieux-pré.

Le vocabulaire précis, distinguant les lacs de Pierre-Percée, est souvent abandonné, on mentionnait de façon populaire ou technique, le "(petit) lac du bas", le "lac inférieur (de remplissage ou de réserve)" pour le "lac de Plaine" en opposition au "lac supérieur", au "grand lac du haut" désignant le lac du Vieux-Pré. Le regard extérieur tend à gommer toute précision : il ne reste de manière triviale qu'un lac de Pierre-Percée, le plus étendu et le plus remarquable d'un point de vue cartographique.

Urbanisme

Typologie

Pierre-Percée est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [5] - [6] - [7]. La commune est en outre hors attraction des villes[8] - [9].

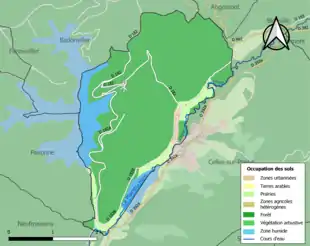

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (83,3 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (84,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (83,3 %), eaux continentales[Note 2] (9 %), prairies (6,4 %), zones urbanisées (1,2 %)[10].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[11].

Habitat résidentiel et visites touristiques

En 2018, la commune de montagne, délimitée officiellement en cinq hameaux, soit le bourg (centre proche du lac du Vieux Prés, ou lac supérieur), et sur le rebord ou la val de Plaine, la Ménelle, Soye, Para et Lajus, possède une population de 146 habitants, en comptant les familles propriétaires des résidences secondaires, qui représente environ un tiers des habitants[12]. Le maire Denis Guyon affirme qu'en période estivale, le nombre de visiteurs quotidien avoisine 8000, ce qui fait de l'activité touristique un point fort[13].

Toponymie

Le petit hameau ou modeste village sous le château en ruines à l'époque moderne puis la commune à l'époque contemporaine semblent tirer leur nom d'un mélancolique espace de guerre médiéval, décrit autant par l'historiographie messine que par la légende vosgienne d'Agnès de Langenstein. La châtellenie de Langenstein, lambeau d'une vaste principauté morcelée aux marches de l'Alsace médiévale, ici probable douaire de la veuve, née Agnès de Bar, a été associée à la seigneurie-avouerie de l'abbaye de Senones, échue à Hermann II de Salm, à partir du mariage de ce jeune seigneur avec la dame veuve. Agnès de Bar-Langenstein suit son époux prenant part dans le violent conflit du duc de Lorraine contre l'évêque de Metz, Étienne de Bar, qui n'est autre qu'un de ses frères. Si le félon de la maison de Salm, Hermann, qui devait et son fief et son épouse à l'évêque messin, patron et beau-frère, périt dans une lourde charge à la bataille de Frouard en 1133, l'expédition messine de rétorsion prend son temps, et le siège ou blocus du château de Langenstein qui dure autour de 1136 presqu'une année nécessite la construction technique de trois forteresses ou châteaux d'encerclement de l'art poliorcétique[14]. Prévoyant une agression et un siège imminent en 1134, les défenseurs avaient agrandi sa citerne, et la légende vosgienne affirme qu'ils avaient percé ensuite avec ardeur le rocher en profondeur à de multiples puits pour y collecter de l'eau. Toutefois le château défoncé, par de nombreuses brèches, est aussi un lieu de défaite de la montagne vosgienne et de sa soumission définitive à l'hégémonie seigneuriale et économique lorraine et messine. Ainsi quelques décennies après le retour à la paix, le château des partisans des Langenstein déchus se dénomme en latin petra perceia ou petra pertusata, ou en ancien français Pierre Percée, Pierre perciée, la forme pierre pertuise n'ayant point été retrouvée dans les textes français[15]. Ainsi en 1280, la layette sur Blâmont du Trésor des Chartes de Lorraine (II, n°26) contient déjà des papiers concernant la chastellenie et forteresse de Pierre percie, acquise en 1258 par Jacques de Lorraine, évêque de Metz. En 1282 est attesté Pierreperciée dans les archives de Deneuvre[16].

Henri Lepage mentionne aussi le succès des troupes messines, ayant percé cette position défensive, par la périphrase latine de la chronique épiscopale messine, "castrum quod Petra pertusata dicitur"[17].

Des historiens lorrains ont conclu, abusivement, que le toponyme original ne pouvait être qu'allemand : Langstein[18]. Nous ne connaissons pas le nom de ce lieu avant le XIe siècle, et il est probable que l'érection de forteresses de surveillance des passes montagnardes entre plateau lorrain et vallée de la Plaine puisse être très ancienne. Ce qui est certain, c'est l'usage paysan multiséculaire des pierres extraites des châteaux en ruine pour édifier les maisons des hameaux voisins, voire l'église du village.

Histoire

Un hameau du comté de Salm sous les ruines d'un château médiéval

Le châtellenie de Langenstein domine au XIe siècle une partie du piémont lorrain, en particulier les contrées de Badonviller et de Blâmont, et l'ensemble de la valle de la Plaine jusqu'au Donon. En ce sens, ces seigneurs d'ascendance souabe ou alsacienne se posent en héritiers de la vaste villa mérovingienne de Bodonis Villa. Il y a eu une tentation assimilatrice, créatrice d'une lignée supposée ancienne et vosgienne des comtes de Salm. Or Hermann II, mort en 1133 à la bataille de Frouard, est par héritage de son père, Hermann Ier, fils du comte de Luxembourg Gilbert, élu roi de Germanie en 1081, avoué de l'abbaye saint Pierre de Senones[19]. Mais, moins puissant que son père, il n'a dû cet héritage qu'à la grâce de l'évêque de Metz, Etienne de Bar, frère d'Agnès de Bar-Langenstein. Veuve du comte de Langenstein et disposant de la châtellenie en douaire, celle-ci épouse, avec l'autorisation de la maison de Bar et de l'évêque de Metz, l'ambitieux Hermann II, ce qui n'empêche nullement l'heureux couple de rejoindre par intérêt le parti du duc de Lorraine Simon en conflit contre Bar et la cité épiscopale de Metz dès 1130. Le château de Langstein - castrum de Langestein - est assiégé pendant une longue année en 1136, par les troupes messines, qui circonscrivent le siège en construisant au moins trois forteresses de contention. Malgré l'aide des alliés lorrains et montagnards vosgiens, parmi lesquels des moines de Moyenmoutier et de Senones en armes, comme le célèbre Isambert, ermite de la Mer[20]. Agnès de Languestein, selon la légende, a perdu son mari, ses aînés du premier et second lit au cours d'une sortie désespéré, dont les corps mutilés sont cruellement exposés au vent sur la Pierre à Cheval, et voit son fils Henri, dernier survivant de la lignée des Salm, emmené captif à Metz par l'évêque. Les mercenaires messins auraient massacré sans pitié et jeté leurs corps dans les puits et fosses, les résistants vosgiens, au service de la lignée félone des Salm-Langenstein. Ce qui est plus assuré, c'est que la noble comtesse Agnès, veuve éplorée, est ostensiblement épargnée, et qu'une partie de ses revenus lui est laissé à condition d'un usage religieux conforme. Ainsi la dame de Langenstein fonde à trois lieues du château détruit, avec ses derniers biens propres, l'abbaye de Haute Seille entre 1140 et 1145.

%252C_Pierre-Perc%C3%A9e%252C_%C3%89glise_et_Ch%C3%A2teau.jpg.webp)

Le château de Pierre-Percée, fruit de la restauration du château de Langstein détruit et rebâti en colmatant ses brèches, a donné son nom au hameau puis au village contemporain. Il ne subsiste qu'à l'état de ruines depuis le XVIIe siècle. C'est un site exceptionnel constitué par un éperon rocheux qui a attiré maints curieux du Moyen Âge et autres visiteurs depuis le siècle des Lumières. La basse-cour du château s’étendait sur le côté nord-ouest, le moins abrupt de la pente. L'emprise du château sur le puissant banc de poudingue de 150 mètres de long était limitée à une partie occidentale, où subsiste longtemps une tour carré colossale ainsi qu'un puits de forme hémisphérique de 9 mètre de tour et de plus de 10 mètres de profondeur [21]. Le puits légendaire de la comtesse de Agnès de Langenstein se caractérisait à l'origine par 12 pieds de diamètre et mille pied de profondeur. L'extrémité oriental du banc de poudingue comportait autrefois une chapelle isolée, dédiée à saint Antoine l'ermite.

Si le château de Languestein ou Langenstein est devenu à la fin du XIIe siècle le château emblématique de Pierre-percée, c'est à partir de XIVe siècle que ce dernier se désigne aussi comme le château de Salm des origines, qu'il n'est point, car la maison comtale de Salm, en flattant la fibre locale montagnarde, se reconnaît comme le fruit de l'union quasi-intemporelle de Hermann et Agnès, chantée par les conteurs[22]. Les ruines modernes du château de Damegaule, sur la même ligne de crête au voisinage du château de Pierre-Percée, ont été dessinées et peintes en 1782 par le docteur Claudot, membre titulaire de la société des Sciences, Lettres et Arts de Nancy. Le sieur Claudot était, dans une veine préromantique captivé par l'histoire des châteaux de Pierre-Percée. Un natif du village-hameau, Jean-Claude Docteur, pédagogue et auteur itinérant d'almanachs inspirés des rituels des vieux-chrétiens vosgiens, passés par les mots d'esprit et devinettes, contes oraux et fiauves des lourres (veillées d'hiver) et autres couarroyes (réunions), romance l'histoire du château transformé des Langenstein, au point de changer le sort des armes et le cours de l'histoire, imaginant le camp montagnard des Salm victorieux[23]. Son fils, graveur sur bois, contribue largement à diffuser diverses représentations des châteaux et des environs.

L'habitat dispersé de la communauté de Pierre-Perçée, soustrait au ban de Celles

Les hameaux de Pierre-Percée semblent insérer, avant le partage de 1751, dans le ban de Celles, qui fait partie du comté de Salm à la fin du XIIe siècle, après une éphémère tutelle messine après la conquête de 1136. Les hameaux sont en principe soustraits - ce n'est pas évident dans les faits, car la rivière plaine est une ligne théorique - au ban de Celles et sont confiés en 1751 -en réalité il reste - sous l'autorité du baillage de Badonvillers, dans le cadre du comté lorrain de Salm, placée sous la supervision du baillage de Lunéville. En 1758, l'église tombant en ruine est rebâtie.

En 1766, les hameaux de Pierre-Percée, dans la partie du comté de Salm relevant du duché de Lorraine, reviennent au royaume de France. Quant à Pierre-Percée, ce n'est encore qu'un hameau en 1782, qui ne compte avec ses écarts proches que 25 feux. Ses paroissiens catholiques dépendent de la paroisse de Celles par commodité. Le 11 mars 1838, l'église, une nouvelle fois restaurée, est érigée en succursale, sous le patronage de saint Gengoult[24].

Histoire contemporaine : la commune de Pierre-Percée

La commune de Pierre-Percée est fondée en 1790. Elle fait partie du département de la Meurthe. La croissance paysanne est continue : 319 habitants ou 56 feux (foyers fiscaux solvables) en 1802, 349 habitants ou 65 feux en 1822[25]. En hiver, la grande majorité des habitants travaillent dans les bois ou se louent dans les forêts.

Milieu du siècle

Henri Lepage décrit au début des années 1840 la petite commune de 483 habitants ou cent feux sur une hauteur à gauche de la rivière Plaine, à 69 km au sud-est de Nancy, préfecture du département de la Meurthe, à 39 km au sud-est de Lunéville, chef-lieu d'arrondissement, et à 17 km de Baccarat, chef-lieu de canton[25]. Dix conseillers municipaux sont élus par seulement 46 électeurs censitaires. Le régent d'école accueille 81 enfants en hiver, aucun en été. La population paysanne cultive sur 41 hectares des céréales, des légumes de plein champ et des pommes de terre. Blé et seigle issus de la semence montagnarde peuvent fournir 16 hl à l'hectare, les rendements sont moindres pour l'avoine avec 15 hl. Les laboureurs répartis sur plusieurs hameaux et quelques fermiers élèvent des bœufs, vaches et porcs, aménageant 50 hectares de pré et prairies. Les bois, dont certains sont traversés par un chemin d'Allemagne de Pexonne à Turquestein, s'étendent sur 220 ha. Il y a un moulin à grains et plusieurs scieries en activité. Les lettres transitent via la vallée de Celles par Raon-L'Etape. La fête patronale est placée le jour de la Pentecôte.

Parmi les nombreux hameaux pleins de vie et souvent disparus ou éradiqués depuis ce temps, citons La Basse-Jean Georges, Chararupt (basse de Chalarupt où coule le ruisseau de Chararupt), Devant la Côte du moulin, la Forge, La Ménelle, Lajus, Les Neufs-Champs, La Scie, Virhagotte (Virhagot en vosgien ou encore Voirhagotte), Xapénamoulin[26]. Il y encore des écarts, comme Les Bordes, la Côte du Moulin, le Neuf-champ, Xaveur. N'oublions pas la ferme isolée de Jérusalem, et les scieries dite "Le Louvre" et "La Manivelle".

Belle Époque

L'entreprise parisienne Cartier-Bresson, fabricant de cotons à coudre à Pantin, investit avec prudence dans la vallée de Celles dès 1872[27]. La bobinerie de Pierre-Percée sous la responsabilité du contremaître Nicolas Ferry est lancée en janvier 1875 : elle utilise d'abord le bois de bouleau des forêts environnantes. Les besoins en bois augmentent démesurément, et il faut rechercher le matériau dans les départements voisins, y compris en Alsace-Lorraine allemande. Un atelier de fabrication de caisse d'emballage lui est presque aussitôt annexé, après l'installation d'une scie à ruban Panhard[28].

Les foins entreposés dans les greniers en bois, en prévision de l'hiver, rendent redoutables les incendies domestiques. À Xapénamoulin, la veille de la Toussaint, les deux maisons paysannes Valentin et Vincent, probablement trop proches, sont dévorées par les flammes. L'incendie consomme mobilier et récoltes, les pertes cumulées sont estimées à 5800 F, les assurances se limitant à 4500 F[29].

Les regains, fourrages légers et odorants de seconde fauche, sont particulièrement sensibles à l'humidité résiduelle, libérant par fermentation divers gaz de décomposition potentiellement inflammables. Le 29 août 1887, à onze du matin, éclate un brusque incendie dans une maison isolée du hameau de Xapénamoulin, louée par le cultivateur Régnère et appartenant au négociant raonnais, Mirtille[30]. Les biens mobiliers du locataire et la maison sont entièrement brûlés, pour un dommage estimé à 1350 Francs et le sinistre de cause officiellement inconnue en partie couvert par une assurance.

Dimanche 9 juin 1889, le jour de fête patronal paraît triste aux habitants, accablés par les dévastations de la puissante grêle de la veille, qui, outre les feuilles et fruits des arbres fruitiers, avait haché seigle et pommes de terre[31]. Cet orage plus violent et plus étendu que les autres survenus en trois semaines de manière quasi-quotidienne achève de compromettre les derniers espoirs de récoltes, puisque la campagne à basse altitude n'avait pas encore été soumise à l'excès des pluies orageuses qui avaient frappé surtout les environs des hauteurs.

La commune, dont le centre est à 3 km de Celles-sur-Plaine, à 40 km de Lunéville et à 67 km de Nancy compte 350 habitants en 1890. Elle est connue pour ses forêts de sapin, l'ancien château de Salm en ruine sur un promontoire rocheux de 15 mètres de hauteur, d'où l'on jouit d'une vue splendide. Ces ruines du château de Salm-Salm (sic) objet d'une indéniable attraction touristique figurent en bonne place concernant la visite d'un groupe d'élèves, avec instituteurs, de l'école de garçons de Einville, avant le 14 juillet 1889 : cette excursion pédestre de 25 kilomètres part, après descente du train de bon matin à la gare de La Neuveville proche de Raon-L'Etape, découvrir la vallée de Celles, s'encourageant par des chants et autres marches patriotiques[32]. Elle se clôt en soirée par la remontée dans un train à la gare de Pexonne, la compagnie du chemin de fer ayant offert à l'ensemble du groupe un demi-tarif.

D'autres points de vue existent : La Belle-Roche, la Pierre à Cheval, la Soie, le rocher de Para au sud-ouest du sommet légèrement arrondi de la Côte du Moulin, sans oublier la roche tremblante, le roche de Vohné ou la Chapelotte à proximité immédiate[33]. Le monument à la mémoire des 2e bataillon des mobiles de la Meurthe de la scierie Lajus, un monument en granit bouchardé et en partie poli, haut de 3,5 m a été inauguré le 8 juillet 1900, pour rappeler le combat des jeunes mobiles le 23 septembre 1870 en aval de Celles.

La commission départementale du printemps 1890 déclare d'utilité publique la rectification du chemin vicinal de Pierre-Percée à Celles et à Bionville[34]. Depuis quarante ans, l'essor intense des transports et des mobilités professionnelles joint à l'industrie pourvoyeuse d'emplois, malgré les aléas de la crise latente installée par soubresauts irréguliers au cours de la décennie 1870, contribue à déclasser les cantons ou écarts restés uniquement paysans. Pierre-Percée possède un petite bobinerie, délocalisée de Celles, ainsi que des récentes installations hydrauliques. Ce n'est pas suffisant pour retenir l'ancien monde rural et forestier. Les jeunes hommes les plus habiles, les mieux formés par les métiers du bois s'exilent vers les villes prospères : il s'y installe en épousant une fille de la ville ou débarquée du train. Ainsi Charles Blosse, charpentier de Pierre-Percée épouse à Lunéville Marie-Céline Mathis, sans profession, à la fin de l'été 1890[35].

L'exode rural se poursuit inlassablement, accidents et incendies souvent nocturnes en automne ont des conséquences cruelles, surtout pour les plus modestes habitants cultivateurs des hameaux. En fin de semaine, en septembre 1890, un incendie nocturne illumine Xapénamoulin. L'habitation du bûcheron Michel s'enflamme brusquement pour une raison inconnue, le feu grimpant sur une hauteur latérale et s'installant dans la maison voisine du sagard Gérardin. Les pertes globales estimées à 8900 F ne sont qu'en partie couverte par l'assurance[36]. Autre incendie nocturne à La Ménelle début novembre 1894, concernant la maison du bûcheron Michel, détruite en totalité, après un départ de feu sur un tas de foin avarié du grenier. Les quelques 2600 F de pertes ne sont point couverts par un contrat d'assurance[37].

Mis au repos estival ou au chômage, en dehors des chantiers, les rudes ouvriers du bois présentent parfois une face sombre, parfois simplement contestatrice de l'ordre bourgeois, mais qui dégénère souvent avec l'abus d'alcool. Les schlitteurs, parmi les plus pauvres en bas de l'échelle, les sagards qui sont affairés et discrets, modestes ou cossus, et les voituriers, parmi l'élite spécialiste de l'attelage avec les laboureurs, se signalent rarement, à moins d'être provoqués. Les catégories intermédiaires, bûcherons ou marnageurs, sont plus aisément coutumiers d'esclandres, car ils peuvent boire ou vivre quelques temps en excès. Le tribunal de Saint-Dié, en sa séance du 31 juillet 1890, condamne le marnageur, Joseph Clochette, de Pierre-Percée, à seize jours de prison et 5 francs d'amendes, pour outrages, ivresse et jet de pierre sur la voie publique. Fin février 1908, Pierre-Percée connaît quelques troubles : Camille Dardaine prétend que les époux Périsse l'ont frappé à coup de bâton, parce qu'il chantait la chanson des droits de l'homme[38]. Mais la version du couple de propriétaires Périsse diverge : le nommé Dardaine voulait défoncer leur porte d'entrée à coups de hache, avant de les menacer d'un couteau. Une enquête est ouverte par la maréchaussée. Le visiteur, bûcheron républicain, chômeur probablement aviné, aurait-il voulu régler un différend de service par une réjouissante incursion dans leur habitat et leur cave ? Bien plus maladroit à fracturer une porte qu'à couper un arbre, il a alerté les propriétaires, vieux paysans conservateurs ou traditionnels, travaillant dans une de leurs remises ou granges voisine, et ceux-ci ont saisi une perche ou leur long bâton pour chasser le déviant.

Les autorités inquiètes de la raréfaction des prises de poissons dans le bassin amont de la Plaine ont fait déverser en 1913 des alevins dans les eaux froides à Xapénamoulin, soient 3000 truites arc en ciel et 1000 saumons tête d'acier, toute droit sorties des bassins piscicoles de Belle-Fontaine, établissement associé à l'administration des eaux et forêts et à l'école forestière[39].

Temps de guerre et d'entre-deux guerres

Le village est détruit en grande partie pendant les premiers mois de la Grande guerre. Les bombardements y restent fréquents car de nombreux services et des batteries d'artillerie étaient toujours présentes. La ligne de front est choisie et stabilisée au col de la Chapelotte (côte 542) par les unités allemandes. Les combats sur terre, sous terre et dans les airs sont intenses au-delà des années 1915.

En 1921, la commune du canton de Badonviller compte 155 habitants et seulement 55 électeurs inscrits[40]. La cabine téléphonique est gérée par la veuve Alem, qui, en plus de sa fonction de buraliste, où le facteur passe invariablement à 11 h du matin, et de brodeuse-vendeuse de broderie, tient le café-épicerie du village[41]. Les derniers écarts encore habités sont à moins de trois kilomètres du modeste village-centre. Ils se nomment Lajus, Laxaveur, La Menelle, La Soie, Para, Xapénamoulin. Il faut encore distinguer quatre scieries en activité, à savoir La Manivelle, Lajus, la scierie Combeau et celle du sagard Joseph Colin, qui gère un estaminet dédié au repos des gens de la forêt. Les métiers vosgiens du bois n'ont pas encore tous disparu, les boisseliers E. Pierré et C. Flon, les sabotiers A. Mangin et Ch. Martin encore en activité témoignent, sans compter les activités de bûcheronnage et de voiturage. L'administration des Eaux et forêts est représentée par le brigadier-chef Renaud, récompensé pour son action dans le reboisement par la société forestière de Lorraine, par ailleurs excellent pisciculteur participant aux lâchage de jeunes alevins de truites dans les eaux locales appauvries en poissons, ainsi que par les vigilants gardes-forestiers Kempf et Lemoine. A la fin de la Belle-Epoque, ont surgi de belles demeures bourgeoises avec jardins et dépendances souvent ouvertes sur les beaux versants ensoleillés que les paysans nomment châteaux, ainsi il reste les belles maisons de Madame Chenut et de Monsieur Fourchy, à La Menelle, ainsi que la demeure Pelcominette. Le maçon Emile Antonini aide à la reconstruction concrète du canton de Badonviller, dévasté par la guerre, le jardinier Meyer remet en état les parcs et parterres floraux des belles demeures locales. La commune ne compte plus que cinq familles d'agriculteurs-propriétaires, dont les chefs se nomment J. Adrian, J. Caro, H. Jacquot, E. et L. Périsse. La bobinerie de la société française de coton à coudre, ou entreprise Cartier-Bresson, est en déclin. Sur la commune vivent deux retraités, Messieurs Adrian et Fellinger acteurs politiques au titre respectif d'adjoint et de maire, sans oublier deux rentiers, que sont Monsieur Valter et la fille de feu Jean-Claude Docteur, la vieille et modeste Mademoiselle Docteur, habitant le village depuis la retraite de son père éditeur ambulant. Mademoiselle Divoux est institutrice. D'un point de vue spirituel, obéissant à la recommandation de l'évêque de Nancy, c'est le curé de Bionville qui dessert la paroisse et anime l'église du village[42].

Après guerre, des visites touristiques et des guides proposent des ballades pour découvrir le champ de bataille, entre Celles/Pierre Percée et Bionville/Allarmont, et notamment du côté français, aux environs de la Chapelotte et du cimetière de Pierre-Percée, de la Croix Clarisse, de la basse de Chalarupt et de la Croix Charpentier[43]. Le secteur de la Chapelotte montre au début des années vingt un sol durablement crevassé par le déluge de bombes et des reliques de troncs de sapins dénudés. Un petit cimetière militaire conserve au niveau du col une partie des corps des soldats français tombés ou retrouvés, à son voisinage le soldat-sculpteur du 363° RI, Antoine Sartorio a érigé un bas-relief qui honorent leurs mémoires. Dans le roc, près du Calvaire, en face du cimetière de Pierre-Percée située près de la route qui contourne le banc de conglomérat sur lequel trône les ruines du château, le même sculpteur d'origine niçoise a réalisé un vaste bas-relief dédié à la France. Un décret de l'état en 1921 a classé ses gravures et sculptures monuments historiques.

Politique et administration

Quoique commune relevant du département de Meurthe-et-Moselle, au même titre que Bionville et Raon-lès-Leau, Pierre-Percée appartient à la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et au Pays de la Déodatie.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[46]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[47].

En 2020, la commune comptait 95 habitants[Note 3], en augmentation de 1,06 % par rapport à 2014 (Meurthe-et-Moselle : +0,06 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

L'économie agro-sylvo-pastorale ancienne, associée à la civilisation de l'attelage, s'est insensiblement amenuisée à la fin de la Belle-Epoque, avant de connaître son chant du cygne dans la première moitié du XXe siècle. Indicatrice du surgissement d'un monde collectif et parcellaire, radicalement moderniste ou étranger, à ce vieux monde traditionnel, les colonies de vacances, pionnières au début de ce siècle dans le milieu de l'éducation nationale, marquent un type de résidence estivale planifiée, organisée en groupes d'enfants, principalement de 7 à 14 ans, encadré par des moniteurs ou monitrices adultes : il s'agit de promouvoir le loisir en plein-air sans oublier l'hygiène auprès de populations défavorisées des centres urbains, voire de proposer une prophylaxie des maladies urbaines, sans s'assimiler aux sanatoriums et autres centres de santé médicalisé[50]. Les acteurs hégémoniques qui ne sont nullement locaux apparaissent divers dans la vallée de Celles : grandes municipalités urbaines, groupements d'obédience religieuse, en particulier dans le champ catholique, l'Œuvre catholique des colonies de vacances ou l'union lorraine des colonies de vacances regroupant les paroisses de Nancy, organisations s'occupant des victimes de guerres ou de prisonniers de guerre, comité de Nancy des UFF, organisations patronales ou de sociétés...

Les paroisses de Nancy regroupées dans l'union lorraine gardent leur liberté de choix : ainsi la paroisse Saint-Vincent de Paul de Nancy envoie leurs jeunes paroissiens à Xapénamoulin, la paroisse de Jarville reste attaché à la commune voisine de Bionville, que l'Œuvre catholique avait colonisé avant 1914[51]. Au cours de l'entre-deux-guerres, la communauté israélite de Nancy était attachée à Celles-sur-Plaine, où elle organisait sa colonie de vacances, perpétuant l'esprit des instituteurs pionniers Lombard et Gillet[52].

De 1981 à 1993, respectivement année du lancement du projet et de la mise en service, par EDF, le barrage à armature souple, à base de couches rocheuses de porosité contrôlée, notamment de trapp raonnais très peu gélif, haut de 78 m et long de 330 m a été conçu et réalisé pour retenir une quantité maximale d'eau de 61,6 millions de mètre cube, formant une étendue théorique de 304 ha avec un pourtour échancré avoisinant 32 kilomètres et une profondeur, parfois proche de 80 mètres, en dessus des fonds de vallons, nivelés par les engins de terrassement. Le remplissage et la gestion hydraulique de ce troisième lac artificiel de Lorraine a nécessité la création et le maintien du lac de la Plaine, occupant une partie de la vallée homonyme entre Celles et Pierre-Percée[12].

L'activité touristique ancienne de Pierre-percée s'est perpétuée, en s'adaptant à ce changement néanmoins colossal du territoire communal, induisant des effets spécifiques de météorologie avec des nivellements thermométriques, par effet d'inertie thermique de la masse d'eau retenue. En 2018, il existait trois restaurants, une entreprise de plomberie associée à la construction ou la maintenance d'un hôtel de 16 chambres trois étoiles et le pôle Sport Nature, installée sur le lac de la Plaine, espace ripuaire, proposant des activité de plein air (location de canoë, paddle, promotion de diverses animations associatives de glisse, de nage ou plongée ...) entre Celles et Pierre-Percée[53]. L'ensemble du tourisme vert et patrimoniale, en particulier concernant les lacs de Pierre-Percée, est le fruit concerté d'un partenariat touristique entre Lunévillois et Déodatie[54].

La municipalité, protectrice de l'économie touristique, a acquis récemment l'aire des ruines du château de Langstein, s'efforce d'améliorer sa visibilité en déboisant avec l'accord avec l'ONF, ancien propriétaire et souhaite sa mise en valeur et restauration, en partenariat avec l'Agglomération de Saint-Dié. La rénovation du château (sic), du moins sa faisabilité, est déjà prévue par les finances de l'Agglo en 2018[55]. Pour contrer les effets néfastes d'un camping sauvage latent depuis 1993, souvent destructeur de l'environnement ou dangereux, une aire de camping est projetée à court terme.

L'usine Dirtech, fabricant d'appareils et d'équipements d'éclairage IR, est aussi logée dans un bâtiment sécurisé de l'Agglomération, rue de La Ménelle, à proximité immédiate de Celles. Un pylône de téléphonie mobile accessible aux quatre opérateurs du domaine a été érigée en fin d'année 2018, et l'arrivée du Très Haut Débit était prévue par l'autorité étatique pour la fin 2019, afin de réduire la zone blanche.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La commune de Pierre-Percée comporte deux monuments historiques[56] :

- les ruines du château de Pierre-Percée, encore appelé château de Salm de nos jours ou château de Langstein par les anciens[57]. Les ruines d'une monumentale tour carrée, supposée être le donjon du château, dominent aujourd'hui le village et la retenue d'eau. Édifié au XIIe siècle, il est alors une des résidences de la famille de Langenstein/Langstein dont la dernière veuve, Agnès, épouse un comte de Salm. Il est détruit profondément vers 1136. Reconstruit malgré ses percements, il est réaménagé partiellement au XVe siècle, pillé et incendié pendant la guerre de Trente Ans puis laissé à l'abandon. Classé au titre des monuments historiques par arrêté du [58], il s'agit d'une propriété de l'ONF qui assure l'entretien du site ; L'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a financé des travaux de consolidation et promu des fouilles archéologiques, dont les premiers résultats ont été dévoilés au public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine en septembre 2220[59].

- le bas-relief sculpté par Antoine Sartorio, en hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale, à proximité du cimetière. Il est classé au titre des monuments historiques par arrêté du [60]

Autres lieux remarquables :

- Lac de Pierre-Percée.

- Église du XVIIIe siècle.

- Le musée de la Ménelle présente une importante collection d'objets militaires des trois guerres : 1870, 1914-1918 et 1939-1945[61].

L'église de Pierre-Percée.

L'église de Pierre-Percée..jpg.webp) Le monument aux morts.

Le monument aux morts.

Personnalités liées à la commune

- Jean-Claude Docteur (1800-1880), né et mort à Pierre-Percée, instituteur et musicien, pédagogue et écrivain, auteur et éditeur d'almanachs vosgiens (Double Almanach de la Gaîté), imprimeur-libraire-relieur itinérant (Raon-L'Etape, Plombières, Luxeuil, Bruyères, Remiremont, Epinal).

Héraldique

Les armoiries de la commune se blasonnent ainsi :

|

Blason | De gueules semé de croix recroisetées au pied fiché d'argent à deux saumons adossés de même brochant sur le tout. |

|---|---|---|

| Détails | Les armes de la commune rappellent celles du comté de Salm (de gueules à deux saumons adossés d’argent accompagnés de 7 croisettes d’or) auquel elle appartenait. |

Voir aussi

Bibliographie

- Archives de Meurthe, puis de Meurthe-et-Moselle, Etat-civil, dénombrements du XIXe et cadastre napoléonien.

- A. H., Le château de Pierre-Percée, La Lorraine artiste, 8e année, N°21, dimanche 5 octobre 1890, p. 321-324. (Une vision d'artiste post romantique des châteaux de Langstein et du village sous la barre de poudingue supportant les ruines). en ligne sur gallica.fr

- J.-C. (Jean-Claude) Docteur, Le Château de Pierre-Percée, roman historique tiré de l'histoire des comtes de Salm dans le XIIe siècle, in octo, Libraire-éditeur Jules Trexon, Saint-Dié, 1840, 312 pages, avec dix pages de préface de l'auteur et la reproduction liminaire de l'article sur Pierre-Percée de la Notice de lorraine de Dom Calmet. Roman en ligne sur gallica

- Henri Lepage, Le département de La Meurthe : seconde partie, statistique historique et administrative (Dénombrement des communes), Nancy, Peiffer, , 725 p. (BNF 36386873, gallica.fr), p.458-459.

- Henri Lepage, Les communes de la Meurthe : journal historique des villes, bourgs, villages, hameaux et censes de ce département, in octo, deux volumes, 1853, en particulier Volume II, 812 pages, entrée Pierre-Percée, p.

- Henri Lepage (au titre de la Société d'Archéologie Lorraine), Dictionnaire géographique de la Meurthe, libraire-éditeur L. Wiener, Nancy, 1860, 312 pages. Hameaux, écarts et château ancien.

- Henri Lepage, Dictionnaire topographique du département de la Meurthe, Imprimerie Impériale, réédition sous les auspices de la Société d'archéologie lorraine, 1862, 240 pages, incluant 23 pages d'introduction, 4 pages de liste alphabétique des sources et la table des formes anciennes.

- René Perrout, Le château de Pierre-Percée, La Revue lorraine illustrée, n°1, 1913, p.25-32.

- Albert Ronsin (dir), Histoire des Terres de Salm, recueil d'études consacrées au comté et à la principauté de Salm, à l'occasion de la célébration du bicentenaire de la réunion de la principauté de Salm à la France : actes des journées d'études organisées à Senones et à Saint-Dié-des-Vosges les 16 et 17 octobre 1994, Société Philomatique Vosgienne, Saint-Dié-des-Vosges, Imprimerie Kruch, 1994, 195 pages.

- Louis Schaudel, Les comtes de Salm et l'abbaye de Senones aux XIIe et XIIIe siècle. Contribution à l'histoire de Senones, Pierre-Percée, Badonwiller, Blamont, Deneuvre, Berger-Levrault, 1921, XXIII, 211 p.

- Baron Frédéric Seillère, « Procès-verbal de séparation et d’abornement de la principauté de Salm des terres de France et de Lorraine, du 5 janvier 1755 », Bulletin de la Société philomatique vosgienne, années 1889-1890, p. 113-131.

- Baron Frédéric Seillère, Partage du comté de Salm en 1598, Saint-Dié, 72 p. Extension d'un tiré à part du Bulletin de la société Philomatique des Vosges, Tome XIX, 1893-94,p. 337-404, p. 471.

- Baron Frédéric Seillère, Documents pour servir à l'histoire de la principauté de Salm, Paris, Imprimeries réunies, 1898, 259 p.

- Auguste Throo, "Historique de la fondation des établissements Cartier Bresson dans la vallée de Celles", Bulletin de la Société Philomatique Vosgienne, Tome LXXXII, année 1979, article p. 102-108.

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- De nombreuses cartes du secteur, à diverses échelles ou critères, et à des époques modernes, contemporaines ou récentes sont disponibles sur géoportal.gouv.fr.

- Il n'en reste émergé qu'une fraction des prés Barbier, situés au-dessus des prairies d'irrigation, la ferme des Prés barbier et la ferme aval du Haut Foux ayant été détruite pour le barrage. Henri Lepage le nomme ruisseau de Xapénamoulin dans son Dictionnaire topographique du département de la Meurthe, édité en 1862 sous les auspices de la Société d'archéologie lorraine. Le terme "Vieux Prés" a été préféré pour qualifier le barrage actuel, qui les a effacées.

- Voir la carte géologique sur géoportail.gouv.fr. Sur un plan descriptif très ponctuel, lire J. Hilly, B. Haguenauer, Guide géologique régionaux, Lorraine Champagne, Masson, 1979, 216 pages (en particulier p. 70-71, itinéraire p. 768) (ISBN 2-225-62876-9)

- Jean-Paul von Eller ou Jean-Claude Gall, dans leurs guides géologiques des Vosges, mentionnent les caractéristiques de ce buntsandstein moyen qui occupent les hauteurs au nord-ouest de la vallée de la Plaine, mais aussi au nord du Donon jusqu'au massif des Vosges du Nord en deçà de la faille de Saverne-Niederbronn. Le grés vosgien peut s'étager sur 300 à 400 mètres de hauteur, la puissance du conglomérat principal, constituant une dalle résistante de poudingue, sur laquelle maints châteaux forts médiévaux ou forteresses ont été établis, ne dépasse point 25 mètres.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Magazine de l'Agglo, Mag L'Agglo, slash 3, juillet 2018, p. 16-17.

- Ibidem, Interview avec le maire.

- Michel Parisse, infra, sans cautionner les multiples légendes aux dates approximatives, livre trois dates cohérentes : 1133 mort de Hermann II à la bataille, vers 1136 le siège, 1140 pour la fondation abbatial.

- Henri Lepage, Dictionnaire de la Meurthe, opus cité. La mention "Corradus comes de Petra Perccia" tirée d'une archive de l'an 1127, citée dans l'Histoire de Lorraine, chapitre 285, rédigée par Dom Calmet peut suggérer qu'à l'époque de Conrad, le premier époux d'Agnès de Bar, ce doublon peu valorisant existait déjà et que la légende semble ignorer. Toutefois, Langenstein ou ses variantes simplifiées Langestein ou Langstein semble l'emporter par l'usage bien au-delà de 1140. Si le texte de 1127 est correcte, il montrerait alors la fragilité de l'espace fortifié princier tenu par le dernier comte de Langenstein et ses anciens alliés souabes et vosgiens.

- Ib I. Deneuvre n°3 selon Lepage, opus cité

- Chronicon episcoporum mettensium, ad ann. 1120-1163, Histoire de Lorraine de Dom Calmet, Tome C. 65.

- E. Grosse (abbé.) - Dictionnaire statistique du Département de la Meurthe (1836)

- Michel Parisse, Les comtes de Salm et l'évêché de Metz, XIe siècle XIIe siècle, in Albert Ronsin (dir), Histoire des Terres de Salm, opus cité., en particulier p. 23-35. Hermann est d'abord un prince puissant, mais il disparaît vers 1088 après une rapide déchéance politique. Ses enfants auraient été protégés par l'évêque de Metz, Hermann.

- Langenstein est une forme allemande des temps modernes. Dom Calmet, dans son Histoire de Lorraine, parue en 1728, note à partir des archives postérieures à la destruction du château et à la fin de la lignée des Langstein/Langenstein, le "castrum de Langestein" en 1174 ou "Agnès de Languestein" vers 1155-1160.

- Phototypie, publiée par la revue La lorraine-artiste du 15 avril 1888.

- La maison de Salm est d'abord associée à Vieil-Salm dans le Luxembourg belge. Hermann Ier est un prince du Luxembourg, partie de la Lotharingie en voie d'émiettement, qui n'a guère hanté le massif vosgien. Hermann III, fils d'Hermann et d'Agnès, est un seigneur éphémère entre 1033 et 1036. Ce sont les enfants de la fille du rescapé, Henri Ier, Elise, épouse de Ferry de Vianden, qui émancipe la tige des comtes de Salm en Ardennes, du temps d'Henri III, comte de Salm en Vosges, au début du XIIIe siècle. Poser un château des origines et une union originelle permet d'effacer l'origine étrangère de la maison de Salm, encore associé au Luxembourg au XIIIe siècle. Notons que cette stratégie a aussi été utilisée par les comtes Sauvage du Rhin, grignotant à leur profit le comté de Salm au cours du XVIe siècle tout en se faisant passer pour d'authentiques rejetons de la lignée de Salm, en réalité moribonde et éteinte au siècle suivant.

- René Perrout, article cité dans la Revue lorraine illustrée de Charles Sadoul. Jean-Claude Docteur, en tant qu'écrivain-pédagogue et éditeur, fut, selon R. Perrout, admis membre correspondant de l'académie Stanislas.

- Le Château de Pierre-Percée, article cité in La Lorraine Artiste, 1890.

- Henri Lepage, Le département de la Meurthe, opus cité.

- Henri Lepage, dictionnaire géographique de la Meurthe, entrées dispersées.

- Lire en page Celles sur Plaine, qui deviendra le centre de cette entreprise paternaliste mémorable et un des lieux de vie de son promoteur local Charles Cartier-Bresson, sans oublier les communes du val d'Allarmont, marquées par ses installations parfois éphémères.

- Auguste Throo, article cité, en particulier p. 105-106

- L'Ami du Peuple, dimanche 2 novembre 1884, page 176.

- Le Nouvelliste de l'Est, 28 septembre 1887. Chronique régionale de l'Est, Meurthe-et-Moselle, Pierre-Percée.

- L'Est Républicain, samedi 15 juin 1889. Chronique de l'Est, Meurthe-et-Moselle, section Pierre Percée en page 2.

- L'Est Républicain, 14 et 15 juillet 1889.

- La plupart de ces points d'observation sont cités dans divers documents de la Belle-Epoque, jusqu'aux annuaires des années vingt. Le rocher de Para, probablement réaménagé, apparaît notamment dans l'article de L'Est Républicain, édition 7 août 1950, concernant l'ensemble de la vallée de Celles, englobant les deux Donons et le rebord du val de Senones.

- L'Est Républicain, mardi 1er avril 1890.

- Etat-civil de Lunéville, 3 septembre 1890.

- L'Est Républicain, dimanche 14 septembre 1890. Lire supra le danger des regains.

- L'Est Républicain, édition du 9 novembre 1894

- L'Est Républicain, lundi 24 février 1908.

- Rapports et délibérations du conseil général de Meurthe-et-Moselle, Action du département, 1914, p. 132.

- Annuaire administratif, statistique, historique et commercial de la Meurthe, Imprimerie A. Humblot et Cie, 1922.

- Son fils tient le restaurant voisin, un des deux restaurants de la commune avec l'auberge de P. Périsse. Madame veuve Alem maintient la tradition de la broderie fine de Lunéville, mais, accaparée par ses commerces, l'experte n'a guère le temps de s'y employer. Mesdemoiselles Caro et Mademoiselle Roger, autres habitantes du village, font profession de brodeuses sur tulle.

- Il s'agit d'éviter l'attraction irrésistible vers Celles pour Pierre-Percée et Allarmont pour Bionville, du moins en principe.

- Revue mensuelle Sport des Vosges, bulletin officiel des sociétés de promenade des Vosges, des sociétés sportives et des villes d'eaux du département (Syndicat d'Initiative d'Epinal), 8e année, N°94, 1er août 1925, en particulier page 4, visite au front de guerre dans le département des Vosges (extrait du guide de Raon-L'Etape). Mis à part le hameau des Collins (Bionville), les Allemands qui tiennent les hauteurs stratégiques occupent l'essentiel du val d'Allarmont, à commencer par Les Noires Colas (Bionville) et Allarmont.

- « Résultats des élections municipales 2020 - Maire sortant », sur le site du Télégramme de Brest (consulté le ).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Pierre Jacquemin, "Les colonies de vacances", in Le Pays lorrain, revue bi-mensuelle de la Société d'histoire de la Lorraine et du Musée lorrain, 30e année, n°6, juin 1938, éditions Berger-Levrault, Nancy, article p. 353-355.

- P. Jacquemin, ibidem

- Lire en page économie Celles-sur-Plaine.

- Ibidem.

- Magazine L'Agglo, slash 2, 2018, haut de la page 2, rubrique actualités.

- Magazine L'Agglo, slash 2, 2018, Aspect finances, "rénovation du château de Pierre-Percée", page 6.

- « Liste des monuments historiques de la commune de Pierre-Percée », base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Le terme "Château de Salm", présent sur de nombreuses cartes et aujourd'hui utilisé par les autorités, est ambigu. Il désigne en premier lieu historique, le château de Salm également ruiné aujourd'hui en Alsace, précisément le haut château emblématique des comtes de Salm du XIIIe siècle, communément dénommé château comtal de Salm surveillant autrefois les mines de Framont, les anciennes chaumes sommitales entre Saales et le Donon à l'ouest et la vallée de la Bruche à l'est.

- « château de Pierre-Percée », notice no PA00106331, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- L'Agglo, le Mag (le magazine de agglomération de Saint-Dié-des-Vosges) slash 12, édition octobre 2220, Rubrique actualités, "Le château de Salm objet d'attentions", haut de la page 2.

- « Bas-relief », notice no PA00106330, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Musée de la Ménelle, Centre d'interprétation et de documentation 14-18