Histoire de Douai

L'histoire de Douai débute à l'époque mérovingienne, le nom de la cité Doac était gravé sur des monnaies frappées à cette époque. La ville se développa durant le Moyen Âge grâce à son activité textile et au commerce de grains. Possession des comtes de Flandre, Douai devint territoire espagnol au XVIe siècle et sous le règne de Louis XIV, fut rattachée au royaume de France. Devenue chef-lieu du département du Nord, à la Révolution française, Douai fut supplantée par Lille, au XIXe siècle, gardant cependant ses fonctions judiciaires.

De gueules plain.

Ornements extérieurs : Croix de chevalier de la Légion d'honneur, Croix de guerre 1914-1918, Croix de guerre 1939-1945.

Origines de la cité

Douai est une création récente, médiévale, découlant de conditions naturelles singulières mais surtout de sa position de charnière entre le royaume de France et le comté de Flandre.

Au contact de deux régions qu’oppose la nature de leurs sols, perméable au sud, imperméable au nord, un écosystème marécageux — le bassin de la Scarpe — accueillit à l’époque mérovingienne de rares activités humaines qui allaient prendre dans les siècles suivants, par la volonté des comtes de Flandre, une dimension régionale exceptionnelle[1].

Sur un ilot de ce cours d’eau, originellement de faible débit, près du gué qui permettait le franchissement, se fixèrent divers bâtiments publics marquant l’autorité comtale. Deux noyaux de peuplement de part et d’autre de la Scarpe, aujourd’hui place Saint-Amé et place d’Armes, constituèrent dès lors les points de développement de la ville. Très tôt, un déséquilibre apparut. La ville basse se développa plus rapidement autour du « Castel bourgeois » et des différents marchés placés au carrefour des axes Lille-Arras et Lens-Valenciennes[2].

Le riche Moyen Âge douaisien

La période médiévale fut pour Douai une période de grande prospérité découlant de ses activités commerciales (la vente des grains) et artisanales (la draperie) mais aussi de l’autonomie octroyée par le Comte de Flandre qui donnait à la ville le pouvoir de se gérer elle-même. La cité comptait à son apogée de 10 à 15 000 habitants.

La captation de Vitry

La première mention de Douai (Castellum Duacum, propriété des comtes de Flandre) qui fait entrer Douai dans l’histoire date de 930. Erigé par Baudouin II de Flandre, un « castrum », simple tour en bois, affirme son autorité sur ces lieux. Peu après, son successeur Arnoul Ier de Flandre fait construire un premier lieu de culte, la collégiale Saint-Amé.

C’est à cette époque enfin, qu’une dérivation du cours de la Sensée vers la Scarpe est aménagée à Vitry-en-Artois. Ce chantier, qui mobilise de nombreuses ressources humaines et financières, fut sans doute l’œuvre de l’autorité comtale mais sans qu’aucune certitude ne puisse être apportée sur ce point[Note 1].

Quoi qu’il en soit, cet aménagement – complété par une seconde captation à Arleux un siècle plus tard – qui fut couronné de succès, façonna jusqu’à aujourd’hui la physionomie de la Scarpe. Gagnant en débit, il fut dès lors possible d’augmenter son trafic mais surtout d’installer sur son cours de nombreux moulins (plus de 16 au XIIe siècle à partir de l’entrée des eaux) permettant, outre une mécanisation des activités artisanales, d’apporter à la ville par divers droits un financement conséquent[3].

Le droit d’étape pour la vente des grains

Située au cœur d’un terroir agricole d’une grande richesse, Douai disposa à partir de 1301, par concession du roi Philippe le Bel, d’un droit d'étape, soit le privilège du commerce des grains dans la région. Au Moyen Âge, en effet, la navigation du nord vers le sud s’arrête à Douai, point le plus proche des grandes régions céréalières de France (ainsi l’Artois, le Cambrésis, le Santerre). Concentrés dans la cité, les grains (essentiellement du blé et de l’orge pour la bière flamande) sont alors exportés vers Gand, centre régulateur du marché des céréales jusqu’à la Baltique.

Amenée à Douai par l’exportateur qui gérait le transport jusqu’à la ville, la marchandise était stockée dans les bateaux ou dans des greniers sur la Scarpe tandis que le vendeur apportait sur le marché – place d’Armes actuelle – un échantillon du grain qu’il proposait aux éventuels acheteurs, pour la plupart flamands. La transaction effectuée, des bateliers – cette fois-ci souvent douaisiens – acheminaient la marchandise jusqu’aux ports gantois.

La taxation intervenait tout au long de ces étapes. Ce privilège, qui devint avec le temps la principale ressource de la ville (les dépenses pour les fortifications ou le beffroi terminé en 1475 furent largement assurées par ces taxes), était un droit vital que Douai défendit farouchement jusqu’au XVIIe siècle. La ville condamnait les fraudeurs (qui tentaient de passer par d’autres cours d’eau, ainsi la Lys) mais surtout menait des procès contre toutes les villes qui régulièrement essayaient de la concurrencer (Arras, Béthune ou Lens). De même, l’attention portée à la navigabilité du fleuve resta extrême afin de pouvoir accueillir des navires de forts tonnages[4]. Pour cette raison, l’entretien des quais comme les opérations de drainages étaient réguliers. La sécheresse de 1458 fut pour la ville une catastrophe. Cette année-là, la baisse du niveau de la Scarpe rendit impossible tout transport[5].

Si la défense du privilège fut souvent victorieuse, la ville était en revanche impuissante contre les nombreux aléas qui perturbaient à cette époque le commerce des grains. Les guerres en France pouvaient y ruiner les récoltes tandis que les troubles politiques des pays du Nord ne manquaient pas d’empêcher leurs importations. De même, à une échelle géographique plus limitée mais beaucoup plus fréquente, toute crise frumentaire conduisait les autorités à bloquer les grains dans les villes et à en empêcher l’exportation[6].

La draperie

Moins rémunérateur pour la ville que le commerce des grains mais surtout moins durable, la draperie est toutefois emblématique de l’âge d’or de Douai qui, avec Bruges, Gand, Ypres et Lille, sera à ce titre comptée parmi les cinq « bonnes villes » de Flandre. Selon Georges Espinas[7], si cette production est apparue dès la création de la cité, c’est au XIIIe siècle qu’elle atteignit son point haut. Employant de très nombreux artisans, mobilisant de forts capitaux, la draperie douaisienne s’est répandue dans toute l’Europe, parfois très loin, en Russie (marché de Novgorod), sur les confins de la Baltique mais aussi en Italie comme dans la Péninsule Ibérique.

Cette activité reposait sur un puissant mais fragile équilibre entre les patrons ou les échevins - qui d’ailleurs se confondaient souvent - et les producteurs. Le dynamisme de cette bourgeoisie innovante s’exprime par l’activité législative du Magistrat – les bans - dont l’objectif est d’abord de produire des draps d'une qualité élevée toujours égale (les contrôleurs de la ville, les « égards » apposent des sceaux de cire ou de plomb sur les pièces autorisées au commerce). Les mêmes principes de fabrication, de vente, d’embauche, de concurrence s’imposent dans tout le territoire de la cité. Ils feront le succès de la draperie douaisienne.

La célèbre figure de l’entrepreneur Jehan Boinebroke, découvert dans les archives douaisiennes par Espinas, a permis de mieux connaître les conditions sociales et techniques de la production drapière. Ainsi, les conditions d’achat de la laine aux abbayes anglaises comme la vente des draps finis dûment contrôlés, en passant par toutes les étapes de finition du produit. Etoffe de laine, le drap, après l'ourdissage dont la solidité des fils de chaîne conditionne la qualité du produit, est tissé en sergé (d’où les petits chevrons de la trame). Il connait ensuite plusieurs transformations dont le foulage qui donne à l'étoffe son aspect feutré, le tondage durant lequel le tissu est débarrassé des brins de fil qui dépassent et enfin la teinture avec des colorants naturels, guède ou garance. Le produit exporté, qui servira à confectionner des vêtements de luxe, est une pièce qui peut mesurer 20 à 30 mètres[7].

L’équilibre social qui était à la source du succès de la draperie douaisienne se rompt à la fin du XIIIe. Les crises qui se succèdent (les « takehans », grève et émeutes qui opposent les patriciens – bourgeois et entrepreneurs – aux artisans tisserands) affaiblissent la production alors même que l’environnement économique mais surtout politique se modifie durablement. Douai, dès lors, ne parvient pas à s’adapter à la concurrence de produits moins luxueux (la sayette lilloise entre autres) qui inondent le marché. Dès le XVe siècle, la draperie douaisienne, en perte de vitesse, ne compte plus dans les échanges européens[8].

La liberté et la loi de Douai

Il existe un débat entre historiens quant à l’origine des libertés communales douaisiennes. Certains estiment qu’elle est une sorte de création « naturelle » dès le XIe siècle émanant d’hommes libres qui se sont organisés collectivement à partir de ce statut personnel, ensuite avalisée par le Comte de Flandre[7]. D’autres considèrent qu’il s’agit d’une initiative de ce dernier, soucieux de renforcer la cité et de s’attacher ses habitants. Quoi qu’il en soit, la date exacte d’apparition de cette coutume n’est pas connue, même si on s’accorde à penser que Philippe d'Alsace, comte de 1157 à 1191, l’a probablement sanctionnée. Ainsi, la première mention écrite du texte concerne une décision comtale accordant en 1188 à Orchies « la liberté et la loi de Douai », sachant qu’une version écrite, transformant peut être la coutume en charte, a été accordée par Ferrand du Portugal en 1228.

Le pouvoir local dépend à l’origine de seize échevins, tous égaux, cooptés selon un système de désignation à plusieurs degrés. Ces institutions seront modifiées régulièrement (1297, 1311, 1368, 1373, etc.)[2]. Cette succession de réformes, outre de démontrer que l’organisation politique n’était pas satisfaisante, visait aussi avec le temps à donner un peu plus de pouvoir au commun au détriment du patriciat. Quelques principes resteront toutefois préservés jusqu’à la Révolution. Ainsi l’impossibilité pour les échevins sortant d’être réélus ou l’inéligibilité liée à certains degrés de parenté (gendre, cousin etc.). La représentation répond à la logique paroissiale (six à Douai) mais aussi à celle des quartiers (escroette) mais ne concerne que les bourgeois. Les manants[Note 2]. comme les forains[Note 3] sont exclus du pouvoir par définition.

L’action scabinale s’exprime d’abord par les bans, très nombreux au XIIIe siècle, régissant, outre les activités artisanales, toute l'édilité de la ville, les fossés et les remparts, l'état des rues et des maisons. Ainsi, pour lutter contre les incendies qui pouvaient prendre des dimensions catastrophiques, les bans avaient prévu l’aménagement de « flégards », passages raccordés à la Scarpe permettant de puiser l'eau en cas de besoin. De même, douze « wettes » étaient chargés du guet de nuit pour détecter le plus tôt possible les départs de feu. Enfin, vers 1250, les échevins décrétèrent que toutes les maisons neuves seraient couvertes de tuile et non plus de chaume afin de mieux résister aux flammes. Sur un autre plan, furent institués les « tuekin » chargés de tuer les chiens errants (parfois jusqu'à cent par mois)[9].

Les échevins ont très tôt le souci d’inscrire leur pouvoir dans des actes et lieux symboliques, face au châtelain ou son bailli qui incarnent une présence comtale toujours concurrente. Plusieurs repères sont ainsi remarquables : le sceau de la ville créé en 1201, la halle - palais municipal surmonté du beffroi au siècle suivant - en 1205, le premier chirographe en 1224, le premier ban en 1229. Du point de vue juridique, la ville s’est attribuée peu à peu le pouvoir de justice, haute et basse, laissant au bailli les seules garde des prisonniers et exécution de la sentence[10]. Quant au plan politique, les échevins ne manquèrent pas de prendre parti lors des conflits qui allaient se succéder entre le comte et le roi de France tout au long du Moyen Âge.

Comtes de Flandre contre rois de France

Jusqu’en 1369, Douai comme Arras, est une cité frontalière que se disputent le roi de France et le comte de Flandre. Avant cette date, qui marque jusqu’au XVIIe siècle le retour définitif à la Flandre, la ville change de maître plusieurs fois. Elle connaît d’abord une alternance entre la France et le Hainaut, puis entre ce dernier et la Flandre, et devient même pendant les guerres franco-flamandes, sous Philippe-Auguste, Louis VIII et Saint Louis, une possession royale (traités d’Athis-sur-Orge en 1305 et le traité de Pontoise en 1312).

La position du Comte de Flandre auprès de son puissant voisin, complexe, ne manque pas d’avoir des conséquences sur la ville. Ainsi, à plusieurs reprises est affirmée la suzeraineté du roi sur la Flandre et l’obligation faite aux Douaisiens de prendre son parti en cas de trahison du comte. Quoi qu’il en soit, Douai remplit fidèlement son rôle de bonne ville de Flandre en participant aux guerres avec l’envoi de ses milices à l’ost flamand (sept fois au XIIIe siècle), en contribuant au financement des croisades et en soutenant régulièrement le comte en cas de difficulté.

Avec un certain brio, les échevins savent habilement tirer parti de ces fluctuations. À chaque changement de tutelle, le maintien des coutumes est confirmé par les nouveaux maîtres soucieux de maintenir la prospérité de la cité frontière. Sous Philippe Le Bel, en 1297, deux clans s'opposent, les « Clauwaerts » partisans du comte et les « Léliaerts » partisans du roi. Ce conflit se double d’un affrontement entre les commerçants et les petits artisans, qui sont pour le lion, et les grands bourgeois drapiers qui eux soutiennent la fleur de lys. D’abord victorieux, les premiers cèdent la place aux seconds quand Philippe le Bel réussit à écraser ses adversaires à Mons en Pévèle en 1304, victoire qui donne Douai à la France pour un demi-siècle[2].

La guerre de Cent Ans mais plus encore des alliances matrimoniales successives affaiblissent cet équilibre. En 1369, Charles V, qui marie son frère Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, à la fille du comte de Flandre Louis de Male redonne à ce dernier la ville de Douai. Cette décision, suivie de nombreuses péripéties guerrières, conduit peu à peu à détacher la cité du royaume de France. Passée en effet dans l’orbite d’un duché de Bourgogne de plus en plus puissant, l’enjeu que constitue sa position de ville frontière culmine lors des guerres qui opposent Louis XI à Charles le Téméraire. En 1479, suivant de peu la mort du duc, l’échec des troupes royales devant la porte d’Arras[Note 4] atteste de la solidité du nouvel équilibre que le mariage de Marie de Bourgogne avec Maximilien d’Autriche vient de fonder. Dès lors possession des Habsbourg, Douai allait connaître sous Charles Quint mais surtout Philippe II un dynamisme nouveau.

Douai ville impériale et catholique, du XVe au XVIIe siècle

Le déclin que connaît Douai à la fin du Moyen Âge conduit à un changement profond de sa fonction urbaine. Son rattachement aux Pays-Bas espagnols va durablement fonder sa position de ville administrative et militaire[2].

La religion dans la ville

La religion, inséparable de Douai, est organisée pour le séculier en six églises paroissiales dont deux collégiales (Saint Amé et Saint Pierre). La ville accueille dans ses murs de nombreuses et importantes congrégations religieuses (Franciscains en 1230, Dominicains en 1232, Trinitaires en 1252 pour les hommes, abbaye des Près en 1218, Filles de Saint Thomas en 1479 pour les femmes).

Cette présence s’est associée aux refuges installés dans la cité par les monastères du plat pays, toujours soucieux de disposer d’un lieu de sûreté en cas de guerre mais aussi de pouvoir apporter de l’aide auprès des habitants les plus démunis. Les plus célèbres étaient le « Constantin » des bénédictins de l’abbaye de Marchiennes, devenu Parlement de Flandre, ou le collège d’Anchin, futur collège des Jésuites, dépendant de l’abbaye du même nom située à Pecquencourt.

Un avant-poste de la contre-réforme

Dans la Contre-Réforme catholique, Douai exprime sa fidélité, comme son orthodoxie, ainsi que le prouvent les fondations de couvents qui apparaissent aux XVIe et XVIIe siècles (entre autres, les Jésuites en 1568, Les Carmes en 1615, les Augustins en 1621, les Filles de Sainte Agnès en 1580, les Filles de Saint Julien en 1581 etc.). On en comptera à la veille de la Révolution près d’une quarantaine (7 % des Douaisiens, peut être le double en ne considérant que les adultes, sont des clercs en 1706).

Cette « invasion conventuelle »[11] soutenue par l’empereur, est toutefois difficilement acceptée par le Magistrat, sinon les habitants, peu favorables à une évolution qui, outre son coût, transforme leur cité en ville d’étudiants et de religieux tout en y affaiblissant la proportion de bourgeois et d’artisans, catégories sociales sur lesquelles la puissance de Douai reposait autrefois[2].

Douai, refuge des catholiques anglais

Le rôle le plus visible que Douai joue dans la stratégie impériale de contre-réforme, outre la création de l’université, est le soutien qu’elle apporte au mouvement missionnaire catholique destiné aux États passés au protestantisme, principautés allemandes, Provinces-Unies mais surtout royaume d’Angleterre.

L’installation des Bénédictins anglais (1603) et des Récollets anglais (1616) font suite à la fondation - en 1568 et à l’initiative du cardinal Allen - d’un collège voué à la formation des prêtres catholiques d’outre Manche et dont les études s’associent aux cours de l’université. C’est au collège anglais de Douai que fut achevée, en 1609, la traduction anglaise de la Bible, connue sous le nom de « bible de Douai »[12], dont allaient se servir les « prêtres du séminaire », souvent martyrs de la foi[Note 5].

La fondation de l’université

Depuis 1425 existait en Flandre une université renommée, Louvain. Située dans une région de langue thioise, les étudiants français éprouvaient des difficultés à y suivre les cours. Le projet de création à Douai, soutenu en partie par le magistrat, fut longuement mûri par les empereurs, Charles Quint qui n'y était pas favorable et Philippe II qui prit le parti contraire. Le roi dut cependant affronter l’opposition décidée de l’université louvaniste qui ne voyait pas d’un bon œil l’arrivée d’une rivale à ses portes mais aussi arbitrer les propositions concurrentes d’autres villes (Maubeuge, Valenciennes, Lille).

En 1562, Philippe II, avec le soutien des papes Paul IV puis Pie IV, fonde l'Université de Douai. Professeur et évêque, Jean Vendeville prit une part importante dans cette décision. Il réussit à convaincre le monarque de l’utilité de cette implantation inspirée par la réforme tridentine et qui serait un vaste séminaire inculquant aux prêtres une foi aussi solide que prosélyte[13].

Drainant les étudiants de langue française qui n’avaient plus la tentation d’aller étudier dans une France alors suspecte d’hérésie, s’appuyant sur les nombreuses congrégations et collèges déjà installés dans une ville aux ressources étendues, l’université de Douai[Note 6] rassemble dès sa fondation cinq facultés (théologie, droit canon, droit civil, médecine et arts libéraux), huit collèges, quatorze refuges d’abbaye, vingt-deux séminaires ainsi que toute la variété des imprimeries et des librairies que peut alimenter une telle floraison[14].

Un avant-poste éloigné des princes espagnols

Comptant jusqu’à mille étudiants, l’université de Douai, qui avait comme point fort son enseignement des mathématiques et celui de la théologie, n’atteignit pourtant jamais l’éclat de ses prestigieuses concurrentes, en dépit de sa fidélité au Saint-Siège et plus encore de son attachement aux Habsbourg. Cette soumission, qui ne se démentit jamais, fut de fait assez peu remerciée tant les prébendes comme les pensions furent rares pour soutenir son fonctionnement[15].

Dans la même logique, hors cette unique création universitaire, Douai fit l’objet d’un intérêt assez fluctuant sinon faible de la part des princes. On compte peu de séjours en ville durant leurs règnes ainsi qu'aucune création d’institution importante sur la période à l’inverse de Lille qui reçut du Duc de Bourgogne la chambre des comptes et surtout Gand qui devint le siège du conseil de Flandre[16]. De même, le droit d'étape fut atteint au cœur lorsque la canalisation de la Scarpe de Douai vers Arras fut décidée par Philippe II en 1595.

Le rattachement de Douai à la Flandre, qui avait dans une certaine mesure protégé la ville des destructions de la Guerre de Cent Ans, se retourne quand les conflits embrasent l’Europe du Nord à partir de 1618. En 1635, la déclaration de guerre de Richelieu à l’Espagne plonge la région dans la ruine. En 1640, quand Arras devient française, les armées royales sont aux portes de Douai. En 1667, après une série d’affrontements entrecoupés de courtes accalmies, c’est une ville ruinée, dépeuplée et exsangue que Louis XIV conquiert.

Douai sous l’Ancien Régime français

Redevenue française, Douai affirme sous l’Ancien Régime sa position de ville judiciaire, universitaire et militaire.

De la conquête de 1667 à l'annexion définitive en 1713

En 1667, le roi de France Louis XIV envahit la Flandre. Douai, assiégée, est prise en trois jours par Vauban[17], qui attaque simultanément Lille[18]. Les combats furent brefs entre une garnison réduite à peu de chose et une armée française précédée par sa réputation de puissance. Après deux siècles de séparation, le traité d'Aix-la-Chapelle (1668) annexe la Flandre à la France.

Naudin_Jean-Baptiste_btv1b8495253x.jpg.webp)

Dès lors, Douai va s'intégrer vers le nord au rideau de défense du royaume. Vauban propose de simples améliorations aux fortifications existantes. Il rajoute ici ou là demi-lunes, saillants et glacis mais surtout exploite à fond la ressource hydraulique qui peut, en inondant les fossés de la ville, l’isoler totalement. Il apporte aussi l’infrastructure qui manquait à la place, ainsi des casernes (ancien collège de Marchiennes), un arsenal (ancien prieuré Saint Sulpice) et une fonderie de canons, édifiée à l’emplacement de l’ancien château des comtes de Flandre.

La guerre de Succession d'Espagne oppose à partir de 1701 la France à l'Angleterre, les Provinces-Unies et l'Autriche. D’abord, favorable, le conflit se retourne après la défaite de Ramillies en 1706 mais plus encore lorsque le duc de Marlborough se rend maître des Pays-Bas espagnols en 1709. L’année suivante, en avril, à la suite de l’indécise bataille de Malplaquet, les Alliés assiègent Douai mise en défense par l’énergique Comte d’Albergotti. Le siège connaît son point haut lors du « déluge de feu » qui, les 18, 19, , s’abat sur la cité. Toutefois la résistance, acharnée, dure jusqu’au quand, avec les honneurs de la guerre, les troupes royales capitulent.

Comme à Lille, le départ des Français, souhaité par la plupart des habitants qui espèrent la restauration des libertés communales malmenées depuis 1667, va décevoir. Sous l’autorité avide du Comte de Hompesch, protestant, la domination hollandaise s’avère en effet dure à supporter. Ville de front, Douai doit assurer coûte que coûte l’entretien de sa garnison. Après sa victoire à Denain en , le maréchal de Villars reprend la cité le . Cette reconquête, confirmée par la Paix d’Utrecht, ne sera plus menacée avant 1914.

La reconstruction selon le Goût Français

La ville, ainsi que son plat pays, sortent ravagés d’un conflit de près d’un demi-siècle. Soucieux d’éviter l’anarchie dans la reconstruction qui s’annonce, les échevins édictent le célèbre « règlement de 1718 » qui fixe l’apparence des nouvelles demeures. Outre l’alignement sur la rue et la limitation de leur hauteur, la façade des maisons doit être homogène. Cette reconstruction, qui donne jusqu’à présent au centre de Douai une remarquable unité architecturale, exprime un « goût français » qui s’épanouit tout au long du siècle.

Ainsi, les rez-de-chaussée doivent être obligatoirement une « gresserie », soit montés en grès, matériau dont la résistance à l’humidité est extrême. Certains Douaisiens, quand ils en ont les moyens, l’utilisent même sur la totalité de la façade. Dans le cas contraire, le déploiement en hauteur (sur un ou deux étages) s’organise en hautes fenêtres dont les arcatures et les jambages sont en pierre de calcaire (extraites des carrières d’Avesnes le Sec) tandis que les trumeaux, en briques au calepinage soigné, supportent un badigeon de chaux colorée. Les corniches et les cordons, dont le profil peut s’alterner selon les étages, visent à empêcher l’écoulement de l’eau de pluie sur les murs. Le toit à forte pente, protégeant parfois un grenier à deux étages, doit être couvert de tuiles ou d’ardoises[19].

La ville reconquise, comme le montre le plan relief de Douai de 1709, était d’une apparence toute flamande. Le « retournement des toitures » allait la faire disparaître en quelques décennies. Le règlement de 1718 prévoit en effet que les anciennes maisons, dont la petite façade au fronton à la hollandaise donne sur la rue, soient remplacées par des constructions avec un axe principal inversé. Ce choix, qui apparaît aux Français plus rationnel, permet en effet, de regrouper éventuellement plusieurs maisons sous le même toit et favorise l’évacuation des eaux tout en simplifiant le dessin des charpentes[20].

Le Parlement de Flandre

Tirant la leçon des erreurs commises après la conquête de 1667, le roi répond aux aspirations des Douaisiens en installant dans la ville en 1714, le Parlement de Flandre qui n’est plus, certes, la cour des Pays-Bas français mais celle de la plus petite province du royaume, la Flandre française.

D’abord installé à Tournai en 1668, le parlement avait été transféré à Cambrai en 1709 lors de la guerre de succession d’Espagne. Au retour de la paix, Douai ne ménage pas sa peine pour que le roi l’implante dans la cité. Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, cette installation, conquise de haute lutte, sera considérée comme « ce qu’il y a de plus remarquable en ceste ville ». La Cour est installée, au pied de la Scarpe, au « Grand Constantin », refuge de l’abbaye de Marchiennes, après des aménagements importants dont témoigne l’apparat des salles d’audience conservées jusqu’à aujourd’hui[21].

Les magistrats veillent au respect dans le royaume des us et coutumes de la province. Si, durant sa courte existence (moins d’un siècle), le Parlement défend les particularités du droit flamand (ainsi entre autres le droit d’héritage des bâtards) et la singularité juridique de la Flandre (ainsi la restriction du droit d’évocation), la province connaîtra avec le temps une inexorable assimilation au droit français, évolution que les réformes de la Constituante sanctionneront définitivement en 1790[22].

Les piliers de la prospérité douaisienne

Avec l’installation du Parlement de Flandre, la ville profite durant le XVIIIe siècle d’une incontestable prospérité à laquelle contribuent deux autres institutions qui façonnent à leur tour et durablement son profil urbain, sinon social : l’université et l'armée.

À la suite de la conquête, Louis XIV avait maintenu l'université mais l’alma mater douaisienne se révèle plus remuante qu’elle l’avait été au siècle précédent, notamment durant la crise janséniste et la célèbre « fourberie de Douai ». En 1744, les 2 000 étudiants douaisiens se partagent pour les trois quarts dans la faculté des arts et pour l’autre quart en théologie ou en droit[23]. Dix ans plus tard, la décision du gouverneur des Pays-Bas autrichiens, Charles de Lorraine, d’interdire à ses sujets, afin de favoriser Louvain, d'étudier et d’enseigner à Douai, réduit la faculté à sa seule dimension nationale. La fin de l’Ancien Régime sera donc celle d’un déclin accentué par l’expulsion, en 1764, des Jésuites du royaume, congrégation qui jouait un rôle central dans l’organisation des études[24].

Bastionnée sur tout son pourtour, Douai est dotée de nombreuses casernes, d’arsenaux, d’écoles militaires (la première de France, d'artillerie, fut créée par Louis XIV en 1679), d’un hôpital (l’Hôtel-Dieu fondé par le Magistrat en 1628, transformé en hôpital militaire en 1756) et même d’une fonderie de canons réputée. Cette place de première importance connaît donc dans ses murs une présence militaire massive. Au début du XVIIIe siècle, près de 5 000 hommes et 1 500 chevaux peuvent y loger (sur une population totale estimée à 12 000 habitants).

Pour autant, les effectifs permanents sont en moyenne plus bas, aux alentours de 2 000 soldats. L’État-Major, dirigé par un gouverneur, a la haute main sur la discipline et la police de la garnison parfois au détriment des autorités municipales[25] qui, de plus, assument le coût du logement des officiers (soit par un hôtel mis à disposition, soit par une indemnité qui est à Douai de 1800 livres par an pour le seul gouverneur)[26].

L’organisation sociale à la veille de la révolution

À la fin de l’Ancien Régime, après plusieurs décennies d’influence française, Douai s’est profondément transformée comme le montre l'évolution du Magistrat. Si son rôle s’accentue sur la gestion de la ville, les finances locales et qu’il conserve la main sur le « tribunal des petits désordres »[27], le système de désignation des échevins est largement amoindri. Il est possible au gouverneur ou l’intendant de Lille de récuser les indésirables tandis que depuis 1716 leurs électeurs sont exclusivement les membres du Parlement, de l’Université, de la Gouvernance et des Chapitres[2]. Cette stratégie, qui vise à exclure les bourgeois et plus encore les entrepreneurs de la direction des affaires, se renforce avec l’installation du Parlement.

Les conseillers, qui sont nobles quand ils ne sont pas anoblis par l’achat de leur charge, constituent en effet une élite dont la puissance est sans concurrence dans la cité, à l'exemple des parcours du président Pollinchove mais surtout de Calonne, ministre de Louis XVI, dont le rôle aux prémices de la Révolution sera déterminant pour le royaume. À cette aristocratie s'agrège enfin à la périphérie les bourgeois qui, diplômés de la faculté, exercent près de la Cour des professions juridiques (avocats, notaires, huissiers, greffiers etc.). Cette fusion s'accélère jusqu'en 1789 par la vénalité des charges, combattue par le Parlement lors de la conquête mais que le roi a toutefois imposée.

À côté de ce groupe, le clergé, dont les membres sont fort nombreux (plus de mille en 1750), tient une place éminente, d’abord par la richesse foncière de ses congrégations installées en ville mais aussi par son rôle dans le fonctionnement des institutions universitaires. Enfin, les officiers de l’armée royale[Note 7], souvent issus de la noblesse et qui, habitués à la mobilité, s’intègrent assez facilement à une élite locale dont ils partagent par ailleurs bien des traits[28].

Douai entre les murs est donc à la fin de l’Ancien Régime est une ville administrative aussi riche que socialement marquée. Si l’élite parlementaire, aristocratique et religieuse compte pour environ 10 % de la population, la petite bourgeoisie de commerçants et d’artisans relativement prospère en regroupe environ 60 %. Le reste, un bon tiers, est constitué de la masse des journaliers ou de domestiques dont la précarité, évidente, est toutefois atténuée par les secours qu’ils peuvent recevoir en cas de besoin dans cette ville aussi puissante que bien organisée[29].

Douai sous la Révolution et l’Empire

La Révolution des avocats

Si le Tiers-État fut l’initiateur de la Révolution, les avocats en furent l’âme. Douai, où ils étaient nombreux, va soutenir ce nouveau cours qui répond de plus aux problématiques immédiates de la cité. Les hommes de talents n’y manquent pas. Certains, ainsi le plus célèbre d’entre eux, Merlin dit de Douai, qui, roturier, a eu comme ses collègues à souffrir de l’arrogance des nobles du Parlement[30], vont jouer un rôle qui va rapidement dépasser la limite de leur bailliage. Les quatre représentants de Douai aux États Généraux sont ainsi, pour le clergé, le curé de Saint Pierre, Breuvart, pour la noblesse, le marquis d’Aoust et enfin pour le Tiers, Simon de Maibelle[Note 8], célèbre professeur de droit et Merlin. Les cahiers restent mesurés dans leurs doléances qui se concentrent sur le maintien des libertés provinciales tout en proposant cependant la suppression des abus les plus criants de la féodalité.

Si le climat est tendu dans la ville en 1789 (le prix du blé a augmenté de 40 % en deux ans, le chômage est haut), il ne débouche pourtant pas sur des violences, ni sur une quelconque révolution sociale. Les premières élections (municipalité, district, département) donnent une place éminente à l’élite douaisienne qui est de plus très présente dans la nouvelle Garde Nationale. Ce calme masque toutefois quelques contradictions. Ainsi, en , le gouverneur De Tott, menacé par des soldats auxquels il avait refusé le droit de se « fédérer », doit prendre la fuite. De même, le peuple exprime son mécontentement devant la lenteur mise par les élus à vendre les biens nationaux. Après maintes tergiversations, le conseil ne s’y résoudra qu’au début de 1791[2].

Un monde qui change dans l’inquiétude

Plusieurs réformes de la Constituante contribuent, comme partout en France, à alourdir l’atmosphère. À Douai, ville judiciaire, leurs effets sont majeurs. D’abord, à la fin 1790, sont supprimées la profession d’avocat ainsi que toutes les juridictions anciennes[31]. Ensuite, la loi de mars 1791 impose aux enseignants de l’université, dont une bonne partie appartient au clergé, un serment civique qui les pousse au départ. Les facultés, qui ne se relèveront pas de ces défections, fermeront en 1792[32]. Ce refus de reconnaitre la constitution civile du clergé dépasse les limites de l’alma mater. Une partie des curés de la ville (ainsi Breuvart de Saint-Pierre) mais aussi certains notables (ainsi Simon de Maibelle) qui pourtant avaient accepté les premières réformes de la révolution, inquiets de la tournure des événements, préfèrent à leur tour soit le retrait, soit l’émigration[2].

En , avec l’affaire des « goulottes » la violence populaire entre dans la ville. Sous la pression, dans une atmosphère d’inquiétude diffuse, la municipalité soucieuse d’éviter la sortie des grains de la ville décrète la destruction des « goulottes », conduits en bois qui permettaient de charger les bateaux à partir des greniers placés sur la Scarpe. Un négociant, Nicolon, qui s’était élevé contre ces destructions est pris à partie. Amené à l’hôtel de ville, il est défendu par un membre de la Garde Nationale, Derbaix, qui, dans la confusion blesse un soldat avec son briquet, ce qui conduit aussitôt la foule à le pendre à une potence de réverbère de la place d’Armes. Après quelques discussions de nature juridique, Nicolon subi le même sort au même endroit le lendemain. L’émotion est si grande jusqu’à Paris que l’assemblée nationale dissout la municipalité. De même, la participation des soldats aux troubles pousse le gouvernement à éloigner les régiments impliqués[33].

La vente des biens nationaux et la guerre aux portes de la ville

La vente des biens nationaux représente à Douai une mutation immense dont les conséquences sur le bâti sont encore perceptibles aujourd’hui. En un instant, le fruit multiséculaire des dons, héritages, achats des ordres religieux se disperse. À partir de s’ouvre la vente des biens mobiliers (objets du culte, tableaux etc.) qui, comme l’aliénation des maisons (425 logements, 15 % de la ville), révèlent la richesse du clergé douaisien[34]. Le couronnement de ce transfert est celui des établissements, édifices les plus prestigieux et les plus coûteux (soit 65 ventes : refuges[Note 9], séminaires, abbayes etc.) qui voit apparaître parmi les acheteurs (locaux à 83%) quelques notables mais aussi des hommes nouveaux dont Jean-Baptiste Paulée, ancien garçon d’auberge qui finira sa vie à Paris dans son hôtel particulier, ou encore Lesurques dont la célébrité ne viendra d’ailleurs pas de cet achat[35].

La guerre déclarée par le roi contre l’Autriche en avril 1792 met Douai aux avant-postes du conflit. En juin l’ennemi est à Râches et en juillet à Orchies. En septembre, lorsque la République est proclamée, Valmy repousse provisoirement le danger. Par ailleurs, les élections de la Convention, un mois plus tôt, avaient envoyé à l’assemblée pour la ville les deux anciens constituants d’Aoust et Merlin [2]. Outre la guerre, plusieurs facteurs contribuent à tendre la situation dans la ville. D’abord l’accélération de l’émigration (une centaine de notables et gens d’églises en , ils sont trois fois plus nombreux en ) la forte rotation de l’équipe municipale en réaction aux événements parisiens et enfin la difficulté croissante de l’approvisionnement de la cité[36].

Une Terreur limitée

Pour autant, comme l’ont montré plusieurs études[37], les patriotes douaisiens se signalent par une grande modération (la Société Populaire ne rassemble qu'une vingtaine de membres tandis que la presse sans-culotte est quasi inexistante). Sans doute, la chance de Douai est-elle d’accueillir dans ses murs le conventionnel Florent-Guiot dont la mission[38] enjambe le plus fort de la Terreur révolutionnaire (il reste en poste de à ). Le représentant, avec une habileté consommée, tout en adressant à Paris des proclamations enflammées, réussit, à tenir à distance son collègue d’Arras Le Bon[39] et ses excès terroristes[Note 10]. Frappant les extrémistes ou les contre-révolutionnaires, il choisit plutôt la mise à l’écart que la peine de mort.

Selon B. Lefevbre, le bilan de cette période révolutionnaire s’avère éloigné des hécatombes décrites au XIXe siècle. Les victimes douaisiennes paraissent, rapportées à la population urbaine, singulièrement limitées : 300 personnes suspectées, 150 arrêtées et une vingtaine exécutées. Il faut sans doute expliquer cette mesure par le faible soutien que la Terreur rencontre dans la cité tout au long de la période. Dans la tourmente, Douai conserve ses anciennes et profondes solidarités qui expliquent sans doute sa méfiance envers les sollicitations extérieures (ainsi celles de Hébertistes lillois), comme sa résistance, aussi instinctive que sourde, aux instructions du pouvoir central[Note 11]. La preuve, comme le présente l’historiographie récente[40], est d'abord le contrôle par les mêmes familles de la vie politique et économique de Douai avant, pendant et après les événements.

Une préfecture base arrière des armées

Dans la ville, la tourmente révolutionnaire sera plus courte en durée que la guerre. La trahison de Dumouriez, commandant de l’armée du Nord, en provoque un émoi dans la ville qui atteint son paroxysme lorsque Condé et Valenciennes sont prises par les Autrichiens. Pour autant, après plusieurs revirements, la victoire de Fleurus le repousse définitivement la menace étrangère. Placée en retrait de la ligne Lille-Valenciennes, Douai devient une base arrière essentielle dans la défense des frontières. Sous le Directoire puis l'Empire, elle est une ville de garnison, dont le point fort est l'artillerie (arsenal, école, fonderie), qui accueille les troupes de passage dans les casernes sinon des locaux improvisés (les bâtiments conventuels ne manquent pas dans la ville), hébergeant parfois des effectifs très importants, ainsi lors de la concentration préparant le camp de Boulogne[41].

La création du département du Nord en remplace la Flandre française dans le nouveau maillage territorial. À peu près au centre du territoire allongé de la Manche aux Ardennes, le chef-lieu est Douai, ancien siège du Parlement. S’ajoutent ensuite, avec le soutien de Merlin qui n’oubliera jamais son pays natal, le siège du tribunal criminel qu’il préside à son installation en , la direction des contributions et celle des domaines. Si un reclassement des juristes peut alors se réaliser, les postes ouverts restent toutefois inférieurs en nombre à ceux qu’offrait l’Ancien Régime[42]. En 1803, la ville perd le chef-lieu, déplacé à Lille considérée par l’Empereur plus importante que Douai par son poids démographique. Sa rivale reçoit en compensation plusieurs institutions départementales : la cour d’appel, le commandement militaire du Nord[43], le lycée impérial en 1802 et enfin en 1808, quand l'enseignement supérieur est réorganisé, une université (facultés des lettres et des sciences). Cette rénovation administrative, mélange d'ancien et de nouveau, allait constituer tout au long du XIXe siècle le cadre de la vie politique et sociale de la ville.

En 1802-1803, au niveau des transports, Douai est reliée aux principales villes locales, par des liaisons régulières, aller et retour. Tous les jours, deux diligences, l'une le matin, l'autre après-midi, se rendent à Lille et en arrivent. Une relation de même fréquence existe avec Cambrai, également avec Arras. Une diligence quotidienne relie Douai à Valenciennes ou encore à Tournai en passant par Orchies. La ville se trouve encore sur le trajet de la diligence des maîtres de poste, et des berlines, de Paris pour Lille et retour. S'y ajoutent des liaisons par barque vers Lille, le trajet s'effectuant en six-sept heures[44].

Le lent déclin du XIXe siècle

Après les événements révolutionnaires, Douai, transformée, conserve cependant ses logiques anciennes, notamment une élite catholique et conservatrice, qui accompagne en partie l’industrialisation de la fin du siècle.

La notabilité administrative

L’université installée sous le Premier Empire ayant été supprimée dès la Restauration, il faudra attendre, après de longs débats avec le gouvernement et les départements du Nord et du Pas-de-Calais, l’intervention de Napoléon III pour voir réapparaître les facultés dans la ville. La commune fera de nombreux sacrifices pour parvenir à ce résultat, notamment en assumant en partie les salaires des personnels (dont celui du Recteur et du doyen) mais aussi en construisant l’hôtel académique[Note 12] pour accueillir les enseignements. Jules Maurice, maire depuis 1852, sera l’artisan de cette victoire durement acquise en 1854 quand, à cette date, s’installe la faculté des lettres. S’appuyant sur la cour d’appel et l’ensemble des professions qui s’y attachent, la faculté de Droit s'y ajoute en 1865[2].

Car si Douai n’a pas conservé longtemps son statut de préfecture, elle a su toutefois maintenir un ressort juridique qui reste au XIXe siècle la clé de son rayonnement régional et dans une certaine mesure celle de sa bourgeoisie. Appuyée sur son patrimoine foncier et son ancienneté, cette élite accueille de grandes familles souvent apparentées entre elles (de Gennes, Becquet de Mégile, Luce) qui ont parfois investi dans les affaires (d’Aoust, de Guerne, de Lagrange, Lambrecht) ou qui sont attachées à la Cour d’appel (de Warenghien, d’Haubersart)[45]. La vie mondaine de cette élite, qui ne refuse pas l’alliance avec quelques « hommes nouveaux » y compris républicains, ainsi que la décrit Mme Camescasse[46], n’est pas sans éclat culturel et artistique. Douai est bien alors « l’Athènes du Nord » célébrée par ses habitants.

Un signe de cette renommée peut être retrouvé dans le fait qu'en , la loge maçonnique de la Parfaite-Union de Douai accueille un congrès ou conférence maçonnique regroupant 120 délégués provenant des loges de Paris, Lille, Cambrai, Dunkerque, Béthune, Arras, Aire-sur-la-Lys et d'autres villes, au nombre desquels « brillaient des hommes d'un grand mérite et d'une réputation bien connue »[47] - [Note 13].

Une ville catholique et conservatrice

Au plan politique, la ville exprime son soulagement à voir le retour des Bourbons après trente années de marasme économique. Confortés par la force du régime censitaire, les élus apportent à la Restauration comme aux Orléans un soutien sans faille. Leur gestion, tournée vers leurs intérêts, est peu active, ainsi que le montre la stagnation démographique jusqu’à la monarchie de juillet. La rupture survient en 1847 lorsqu’un industriel républicain, Chartier, prend la mairie pendant un court instant. Pour autant, tous ses successeurs, conservateurs sinon opportunistes à des degrés divers (Maurice, Choque, Merlin ou même Bertin), sachant épouser le conservatisme de la population, auront la capacité de donner à leur ville les infrastructures qui lui manquaient[2].

Ville catholique touchée de plein fouet par la vente des biens nationaux et la laïcisation de la société, Douai connaît toutefois au XIXe siècle une nouvelle renaissance religieuse, d’essence plus populaire, appuyée parfois sur les cultes locaux encore vivaces (miracle du Saint Sacrement). Elle prend aussi la forme de congrégations régulières (Carmel réinstallé en 1828[48]) hospitalières ou enseignantes, notamment féminines, particulièrement actives (les Bernardines de Flines, les sœurs de la Sainte Union). De même, les liens avec les catholiques britanniques sont rapidement rétablis. Dès 1818, les Bénédictins anglais reprennent possession de leur collège (actuel lycée Corot). En 1840, la reconstruction des bâtiments – dont la chapelle dessinée par l’architecte Pugin – marque le succès de l’établissement.

La modernisation de l’espace urbain

Si la première moitié du XIXe siècle ne connaît aucun aménagement important, la fin de la Monarchie de Juillet, mais surtout le Second Empire, voient toutefois apparaître dans la ville plusieurs travaux de grande ampleur. Ainsi, la construction de la ligne de Paris-Nord en 1846 donne à la gare de Douai une importante fonction d’étape entre Arras et Lille. De même, n’oubliant pas le rôle majeur de la Scarpe dans la vitalité de la cité et tout en prenant conscience de la difficulté de la circulation sur le canal (il faut deux à trois jours pour traverser la ville à cause de son encombrement[49]), les édiles réalisent à partir de 1893 le canal de dérivation[2]. Son inauguration, deux ans plus tard, permet d’augmenter le trafic en faisant de Douai le second port fluvial de France après Conflans-Sainte-Honorine.

À partir du milieu du siècle, la ville – dont les visiteurs soulignent l’hygiène déficiente – se lance dans l’indispensable modernisation de ses infrastructures, en construisant notamment un réseau d’eau potable, des égouts, des voies pavées, des espaces verts, ainsi le parc Charles-Bertin et celui de la Tour des Dames. Plus encore, la création de la place du Barlet (ancien marché aux bêtes), la mise en service d'un tramway, la fondation du nouveau quartier de l’abbaye des Près etc. recomposent l’espace urbain. Mais c’est surtout, après le déclassement de la place en 1889, le démantèlement des remparts de la ville - débuté en 1891 et clôt en 1902 - qui, libérant l'espace aux boulevards ceinturant la ville, permet son expansion vers les faubourgs. Ces derniers, à l'inverse du centre-ville, assurent de fait l’expansion démographique de l’agglomération (ainsi Frais-Marais ou Dorignies)[2].

Une industrialisation périphérique

Douai n’est pas, au début du XIXe siècle, une ville qui participe à la révolution industrielle[50]. L'activité textile reste limitée durant la période, hors sous le Premier Empire, la fabrique de Gautier d’Agoty ainsi que celles des nombreux anglais (Bailey, Brown, Buckland, Widdowson, etc.) qui produisent dans les années 1830 des tulles avec un succès relatif. La ville est en revanche très active dans la transformation des produits agricoles, ainsi les tourteaux mais surtout le sucre dont l’école, créée à Douai en 1802 par Barruel, est le point de départ d’une production betteravière importante[51], dont la puissance ne sera relayée par le charbon qu’au début de la IIIe République.

De fait, l’industrie charbonnière est relativement tardive à Douai (la compagnie d'Anzin est fondée un siècle plus tôt). En 1854, est ouverte la fosse Gayant à Waziers puis celle de Dorignies en 1858 (la ville gagne 10 000 habitants de 1851 à 1881, imputable à l’activité minière quasi exclusivement)[2]. L'exploitation est organisée par la Compagnie des mines de l'Escarpelle qui exploite à partir des années 1870 les fosses nos 4 - 4 bis et 5 ainsi que la Compagnie des mines d'Aniche qui a ouvert la fosse Bernard dans les années 1910. En 1878, afin d’accompagner ce développement, est fondée l'école des maîtres ouvriers mineurs, future École des Mines de Douai.

L’inexorable déclin

Cité prospère au début de la IIIe République, Douai réussit, sous l’impulsion d’édiles dynamiques, ainsi Jules Maurice, Charles Merlin ou Charles Bertin, à se doter d’infrastructure modernes qui favorisent l’émergence des activités industrielles qui lui faisaient cruellement défaut. Pour autant, elle échappe à l’extraordinaire croissance économique que connaît l’agglomération lilloise au même moment. Cet essor se traduit par une hausse démographique sans précédent : Lille passe de 1861 à 1901 de 130 000 à 210 000 habitants tandis que Roubaix comme Tourcoing, qui en 1841 ont le même poids démographique que Douai, passent respectivement à 124 000 et 80 000 habitants (contre 33 000 habitants).

L’antagonisme entre Lille et Douai s’accentue au XIXe siècle. Le transfert du chef-lieu à Lille en 1803 avait été compensé par l’installation de la cour d’appel qui renouait habilement avec la tradition parlementaire. En 1887, le départ brutal des facultés douaisiennes aura dans la ville un retentissement énorme (le conseil municipal démissionne en bloc). De multiples raisons expliquent le choix du gouvernement – la création d’un pôle universitaire complet à Lille, le danger clérical représenté par les facultés catholiques, la puissance financière du chef-lieu etc. – mais il reste évident que la motivation de cette décision dépassait l’horizon douaisien. L’enjeu était d’abord celui de l’enracinement républicain que les promoteurs du transfert, Liard ou Spuller, considéraient comme encore fragile dans le pays[52]. Placée sur des arguments d’autorité prenant leur source dans le passé et la tradition, Douai ne pouvait lutter contre une problématique de cette envergure.

Douai au XXe siècle

Douai à la Belle Époque

Le début du siècle est pour Douai celui d’un développement économique vigoureux. La production charbonnière connaît une expansion sans précédent, en termes d’extraction et de hausse démographique, les deux facteurs étant liés[53]. Soutenues par la commune (cf. les cessions de terrains libérés par l’armée), quelques sociétés importantes alimentent cette croissance, ainsi les usines Cail (locomotives) ou Breguet (aéroplanes). Mais ce sont surtout les forges de Douai (futur groupe Arbel créé par la famille du même nom) qui dynamisent l’économie locale. Fabriquant des wagons spéciaux ainsi que des pièces de métallurgie lourde (emboutis à froid, châssis de voitures, réservoirs, etc.), l’entreprise compte en 1914 plus de 1000 ouvriers[54].

Politiquement, l’évolution est tout autant perceptible. La période est celle du mandat de Charles Bertin qui, à la mort de Casimir Giroud en 1896, accède au mayorat à 38 ans. Relativement opportuniste, très modéré, le maire réussit à unir les factions républicaines, à se gagner les conservateurs et à tenir à distance les socialistes dont l’audience électorale, notamment à la périphérie de la ville (Dorignies, Frais-Marais), devient de plus en plus grande. Par ailleurs, Bertin gère avec efficacité l’expulsion des congrégations enseignantes en 1904 comme la séparation de l’église et de l’État en 1905 qui aurait pu être périlleuses dans cette ville puissamment catholique[55].

L’occupation allemande lors de la Grande Guerre

Après une courte phase de conflit, Douai tombe dans les mains allemandes dès . Elle le restera tout au long de la guerre. Pour l’armée impériale, placée à proximité du front (une dizaine de kilomètres), la ville est un dépôt pour les troupes qui montent en ligne ou en reviennent. Soumise à l’autorité militaire, elle offre aux soldats les avantages d’une base arrière confortable : concerts, théâtre, cinéma et commerces réservés. La réquisition, sinon l’arbitraire, sont la règle pour tous les Douaisiens soumis à l’autorité tatillonne de la « Kommandantur » de la place.

Le ravitaillement est un combat de tous les instants menée par une municipalité qui, outre de créer une monnaie pour permettre les échanges quotidiens, n’a pas d’autre option que d’outrepasser ses compétences de temps de paix. Charles Bertin cherche un « modus vivendi » avec les occupants et, s’il s’indigne des pratiques les plus dures des Allemands (ainsi la déportation de personnalités au Brunswick (Holzminden) ou en Lituanie où certaines mourront), il n’organise aucune résistance administrative à l’inverse de la population douaisienne qui reste hostile aux « Boches » tout au long de la guerre[56]. À partir de 1915, les livraisons de la « Commission for Relief in Belgium » (CRB), organisée par des États neutres (Pays-Bas, États-Unis, Espagne), permettent cependant à la population d’obtenir des denrées alimentaires vendues à des prix réglementés[Note 14].

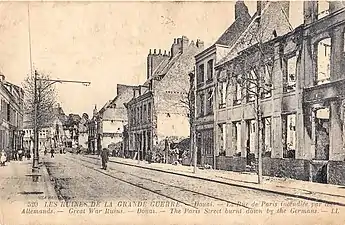

En , pressés par l’offensive alliée, les troupes allemandes quittent Douai sachant que le mois précédent, toute la population avait été évacuée vers la Belgique afin de laisser les coudées franches aux armées en guerre. Durant cette période, la ville désertée connaît un pillage effréné des maisons, des lieux publics (le musée de la Chartreuse est vidé[Note 15]) ainsi qu’une destruction systématique de certains points considérés comme stratégiques par l’armée allemande (tous les ponts sur la Scarpe sont coupés tandis que les mines sont inondées, les usines démantelées, de nombreuses maisons incendiées etc.) C’est une ville détruite à 10% (concentrés dans le centre, ainsi la place d’Armes) qu’investissent les troupes britanniques en .

- Douai pendant la Première Guerre mondiale

La rue de Paris vers 1918, incendiée par l'armée allemande.

La rue de Paris vers 1918, incendiée par l'armée allemande. Place d'Armes (photo d'archive allemande).

Place d'Armes (photo d'archive allemande).

L’entre-deux-guerres et la reconstruction

Dès l’armistice, la reconstruction de Douai démarre dans l’adversité. Outre l’amertume de la population devant l’indifférence du pays à ses épreuves passées, le financement des travaux – théoriquement assurés par les dommages de guerre exigés de l’Allemagne – relève de procédures aussi lourdes que lentes. Quoi qu’il en soit, les usines sont relevées, les maisons reconstruites, à travers un plan d’urbanisation de la municipalité qui reste modeste[2]. Hors le quartier de la gare (place Carnot) totalement remanié et le remplacement ici ou là du style douaisien par des façades « Art déco », la physionomie de la ville change peu[Note 16].

Quant à l’économie, la reprise est indéniable. Les mines retrouvent leur résultat d’avant-guerre en 1925 tandis que les grandes entreprises, reconstruites à neuf (Breguet et Arbel) connaissent une forte croissance. Pour autant, une des conséquences de la guerre, outre la cassure du développement de la ville qu’elle occasionne, est la réduction de sa diversité industrielle. Disparaissent, entre autres, les brasseries, les verreries, les distilleries, alors même qu’à l’inverse la structure sociale de la population intra-muros se différencie[2]. Traduction de cette évolution, le conseil municipal élu en 1925, où les avocats sont nombreux (ainsi les maires de la période, Francis Godin, Léon Escoffier) est de tendance radicale puis SFIO tandis que les communes de la périphérie, largement ouvrières, basculent toutes ou presque dans le camp du parti communiste après le congrès de Tours.

La Seconde Guerre mondiale

L’offensive de la Wehrmacht, en , met Douai au cœur des combats. Importante ville de garnison, la retraite vers Dunkerque du corps expéditionnaire britannique, qui tenait le secteur comme en 1914, mais surtout le siège de Lille, conduisent les Allemands à bombarder la ville ainsi la gare alors entièrement détruite. Beaucoup d’habitants avertis par le précédent de 1914 fuient la cité qui est quasi désertée quand l’ennemi en prend possession le [2]. Dès lors, Douai est nouvelle fois occupée avec deux différences notables avec la Grande Guerre : si le ravitaillement est moins difficile car il n’y a pas, comme en 1914, de front militaire à proximité, il existe, au-delà de l'occupation militaire, une volonté d’imposer à la population l’idéologie nazie[57].

Placée dans une zone dite « interdite » qui, niant les frontières de la France, dépend du commandement de Bruxelles, la ville conserve toutefois un conseil municipal dans lequel se retrouvent la plupart des conseillers d’avant-guerre. Si le régime de Vichy mais surtout les partis collaborationnistes reçoivent peu de soutien de la part des habitants, la Cour d’Appel installe toutefois en son sein une section spéciale [Note 17] qui juge des « actes terroristes » de plus en plus nombreux après la rupture du pacte germano-soviétique en et l’entrée des résistants communistes dans la lutte contre l’occupant[58]. Enfin , un mois avant la Libération, le , un bombardement allié s’abat encore une fois sur le quartier de la gare. Outre d'importantes destructions, on compte dans la ville près de 300 morts[Note 18].

La capitale des Houillères du Nord-Pas-de-Calais

Avec la Libération, une nouvelle reconstruction après un conflit relève les ruines de la ville. Elle sera plus lourde, à l’exemple du Havre ou Caen, avec l’intervention active de l’État par le biais du ministère de la Reconstruction (MRU). Alexandre Miniac, architecte et urbaniste, définit le plan d'aménagement[Note 19] qui remodèle complètement certains quartiers de la ville. Ainsi la place de la gare mais surtout la place d’Armes sur laquelle Henri Chomette construit des immeubles collectifs en béton armé qui sont, dès leur construction, peu appréciés des édiles douaisiens et cela d’autant plus qu’ils leur sont imposés. Il est vrai qu’ils incarnent une rupture avec la tradition de la cité même s’ils résolvent une partie des difficultés urbaines que Douai connaît depuis des décennies[59].

Après la Grande Guerre, la création du « Comptoir des mines » avait permis l’association des entreprises minières afin de mieux coordonner leurs efforts de reprise. L'Assemblée nationale issue de la Libération, suivant le vœu du CNR, va encore plus loin afin de relancer plus rapidement la production charbonnière en France. Elle vote en la nationalisation des compagnies (soit pour le Douaisis les mines d'Aniche, de l'Escarpelle, de Flines, de Courcelles et d’Azincourt), tandis que le siège des Houillères du bassin de Nord-Pas-de-Calais s’installe dans l’ancien Hôtel d’Aoust. « Capitale des charbonnages », la ville va jouer un rôle essentiel dans le développement de toutes les industries liées à cette extraction[2].

Notes et références

Notes

- La possibilité d’une intervention des abbayes, nombreuses dans la région (Anchin, Marchiennes etc.), a été évoquée par certains historiens. Les conséquences négatives de ces travaux sur leurs terres agricoles – l’élévation du niveau de l’eau transforma en aval de Douai une bonne partie des prairies et des champs en marais – rendent toutefois cette hypothèse peu probable

- Habitants réguliers de la ville qui ne répondent pas aux critères de la bourgeoisie, notamment en termes de richesse mobilière et immobilière.

- Individus nouvellement arrivés ou de passage.

- Épisode célèbre qui sera l'origine de la création des Gayants à Douai.

- Des quelque trois cents prêtres envoyés par Douai en Angleterre à la fin du XVIe siècle, plus de cent-soixante furent exécutés tandis que les autres étaient, soit emprisonnés, soit bannis du pays.

- Dont la devise se retrouve aujourd’hui sur le fronton de l’université de Lille : « Universitas insulensis olim duacencis ».

- Il est souvent évoquée la présence à Douai en 1788 du lieutenant Bonaparte qui aurait été logé rue du Clocher Saint Pierre. Aucune source, selon Frédéric Masson (Napoléon dans sa jeunesse: 1769-1793 (1907)) ou encore Jean Tulard, ne confirment cette affirmation.

- Un suppléant, Pilat, est prévu pour le Tiers. Il succédera à Simon de Maibelle qui démissionne très rapidement après l’ouverture des États Généraux.

- Ainsi le « Constantin » mais aussi l’Hôtel de Warenghien, propriété de l’abbaye de Flines et tant d’autres.

- Le Bon envoie à l’échafaud à Arras 345 personnes dont 35 femmes et à Cambrai reprise par les troupes françaises, 150 personnes dont 31 femmes.

- Sur les 2487 personnes poursuivies devant le Tribunal criminel du Nord entre 1792 et 1804, 1151 seront acquittées, soit près de la moitié. Pour la première fois, des jurés, citoyens élus, étaient appelés à se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence des accusés. Leur modération est remarquable : 143 peines de morts en 12 ans quand Le Bon en quelques semaines à Cambrai a envoyé 150 condamnés à la guillotine.

- Toujours visible rue de l'Université à Douai et qui a été transformé en école d'agriculture après le transfert des facultés à Lille.

- La franc-maçonnerie regroupait à cette date nombre de notables : ainsi en 1803, occupe la fonction de vénérable ou président de la loge de Douai, Charles Florent Jacques Delalande, inspecteur de l'enregistrement et des domaines. Raymond de Bertrand, « Monographie de la rue David d'Angers à Dunkerque », dans Mémoire de la société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, Années 1858-1859, p. 275, lire en ligne.

- À l’origine, cette organisation, créée par l’ambassadeur des États-Unis à Bruxelles Brand Whitlock avec le soutien du ministre d’Espagne, le marquis de Villalobar (d’où le terme usuel retenu ensuite), avait pour but de venir au secours des Américains « surpris par la guerre » en leur fournissant des moyens d'existence. Avec l’aggravation du conflit, l’idée est développée par l’homme d’affaires américain Herbert Hoover en . La « Commission for Relief in Belgium » (CRB) achète la nourriture et en assure le transport tout en étant sous le patronage des ambassadeurs des États-Unis et de l’Espagne. Les marchandises, qui appartiennent à ces États ne peuvent être saisies par l'occupant du fait de la neutralité de ces derniers. En , le dispositif est étendu à la France occupée – soit 2 150 000 personnes – les vivres venant principalement des États-Unis, des colonies britanniques et des Pays-Bas, dernier pays neutre qui remplacera les États-Unis après leur entrée en guerre en mai 1917. Ces acheminements, répartis par zones géographiques, étaient gérés par les municipalités. Des volontaires assuraient ensuite la distribution des denrées qui, si elles n’étaient pas gratuites, étaient toutefois vendues à des prix réglementés. À Douai, les locaux réservés au comité hispano-américain se trouvaient rue de l’Université.

- En 2011 et 2012, deux tableaux (parmi les 217 œuvres volées en 1918) ont été ainsi récupérés par le Musée de La Chartreuse. Le premier, une œuvre naturaliste de Jules Breton, « Une fille de pêcheur » de 1876, découverte lors d’une vente aux États-Unis et le second « Après la lecture » d'Alix de Laperrelle-Poisson de 1865 qui avait été léguée par un particulier en 1959 à l'Alte Nationalgalerie de Berlin et dont la provenance, précisée après la réunification de l’Allemagne, a conduit à sa restitution à la France.

- Les dommages de guerre n’envisageaient que le remboursement des superstructures, sachant que les caves étaient souvent restées intactes. Pour cette raison, l’emprise des bâtiments ne change pas, ce qui explique aussi l’ancienneté plus grande des caves des étages des maisons douaisiennes reconstruites.

- Installée le 11 septembre 1941 et fonctionnant jusqu’au 24 août 1944 (huit jours avant l’arrivée des Britanniques), la section spéciale de Douai jugera 2000 prévenus et en condamnera 1400 dont 34 aux travaux forcés, 12 à la peine capitale dont 5 seront exécutées.

- Paul Gardent, ingénieur des mines, Directeur Général des Charbonnages de 1968 à 1980, alors en poste dans le Lensois, raconte le bombardement d’août 1944 qu’il a vécu personnellement : « Au retour vers Douai, nous avons entendu, tout le long du trajet, le grondement d'un bombardement, pour découvrir, en arrivant, que c'était la ville de Douai elle-même qui avait été la cible. Les dégâts étaient très importants et les victimes nombreuses, en particulier dans un abri de la SNCF qui s'était effondré sous les bombes. L'hôtel où je logeais était presque entièrement détruit, et je me résignais déjà à la perte de ma valise, lorsqu'il apparut qu'une aile avait été épargnée, celle précisément où se trouvait ma chambre. Il n'y avait plus d'escaliers, mais à l'aide d'une échelle, je pus me hisser en deux volées jusqu'à ma chambre au deuxième étage, où je pénétrai par la fenêtre. Je pus ainsi récupérer mes bagages, couverts d'une couche inimaginable de poussière, mais indemnes. »

- Ce plan, conservé aux archives municipales de Douai, a été exposé au musée de la Chartreuse en 1999.

Références

- Jean R. Leborgne, « Le site et l'évolution urbaine de Douai », Annales de géographie, no 314, .

- Michel Rouche, Histoire de Douai, Édition des beffrois, .

- Dietrich Lohrmann, « Entre Arras et Douai : les moulins de la Scarpe au XIe siècle et les détournements de la Satis », Revue du Nord, no 263, 1984.

- Philippe Plouchard, « La Scarpe et les gens de rivière aux XIVe et XVe siècles », Revue du Nord, n°322, 1997.

- Jean-Pierre Leguay, Les catastrophes au Moyen Âge, Gisserot, 2005, page 31.

- Jacques Godard, « Contribution à l'étude de l'histoire du commerce des grains à Douai, du XIVe au XVIIe siècles », Revue du Nord, no 107, 1944.

- Georges Espinas, La vie urbaine de Douai au Moyen Âge, Picard, 1913.

- Gérard Sivéry, « Capitaux et industrie textile au Moyen Âge dans les régions septentrionales », Revue du Nord, no 275, 1987.

- Leguay (2005), op. cit., p. 57-58.

- Félix Brassart, Histoire du château de la châtellenie de Douai, Crépin, 1877.

- Alain Lottin, Lille citadelle de la Contre-Réforme? (1598- 1668), Édition des Beffrois, 1985.

- C'est sur un exemplaire de cette bible que John F. Kennedy a prêté serment lors de son investiture présidentielle

- Louis Trenard, De Douai à Lille… Une université et son histoire, Lille III, 1978.

- Trenard (1978), op. cit.

- Gilbert Dehon, L’Université de Douai dans la tourmente (1635-1765), Presses universitaires du Septentrion, 1998.

- Marie Nikichine, La justice échevinale, la violence et la paix à Douai, thèse de doctorat université Paris I Panthéon- Sorbonne, 2011.

- Martin Barros, Nicole Salat et Thierry Sarmant (préf. Jean Nouvel), Vauban - L’intelligence du territoire, Paris, Éditions Nicolas Chaudun et Service historique de l'armée, , 175 p. (ISBN 2-35039-028-4), p. 166

- Barros et alii, p. 45

- Victor Champier, « Le goût français dans les Flandres aux XVIIe et XVIIIe siècles », Revue du Nord, n°60, 1929.

- Paul Parent, « L'architecture privée à Douai, du Moyen Âge au XIXe siècle », Revue du Nord, n°4, 1911.

- Véronique Demars-Sion, « Le parlement de Flandre : une institution originale dans le paysage judiciaire français de l’Ancien Régime », Revue du Nord, n°382, 2009.

- V. Demars-Sion, op. cit.

- Gilbert Dehon, « L'Université de Douai pendant la première moitié du XVIIIe siècle », Revue du Nord, no 198, .

- G. Dehon, op. cit.

- Jean Milot, « Les garnisons dans les petites villes du Nord à la fin de l'Ancien Régime », Revue du Nord, no 279, 1988.

- Pdt Wagon, « Quelques additions et rectifications à l'étude de M. Victor Champier sur « Le Goût français à Douai », aux XVIIe et XVIIIe siècles », Revue du Nord, no 62, 1930.

- Catherine Denys, « Un autre visage de la justice d’Ancien Régime, les juridictions subalternes de Lille et Douai au XVIIIe siècle », in Les justices locales dans les villes et villages du XVe au XIXe siècle, Antoine Follain (dir.) Presses universitaires de Rennes, 2006.

- Bernard Lefebvre, « Argent et révolution : esquisse d'une étude de la fortune à Douai (1748-1820) », Revue du Nord, no 241, 1979.

- B. Lefebvre, op. cit.

- Hervé Leuwers, Un juriste en Politique. Merlin de Douai, Artois Presses Université, 1996.

- Hervé Leuwers, Révolution constituante et société judiciaire, l’exemple septentrional, in Justice, nation et ordre public, Annales historiques de la Révolution française, n°350, octobre-décembre 2007.

- A. de Coster, « les professeurs de la faculté de droit de Douai pendant la Révolution », Revue du Nord, n°349, 2003.

- Hervé Leuwers, « L’affaire des goulottes (Douai, 1791), une ""justice du peuple"" en action ? » in Belmonte et Peyrard (dir), Peuple en révolution d’aujourd’hui à 1789, Presses universitaires de Provence, 2014.

- Hôpital général 59 maisons, Université 41, Chapitre Saint-Amé 31, Chapitre Saint-Pierre 31, Oratoire 15, Hôtel Dieu 13, Pauvres de Saint-Jacques 11.

- Bernard Lefebvre, « Sous la Révolution, l’aliénation des biens de l’Église à Douai, ville très catholique », Revue du Nord, n°389, 2011.

- G. Aubert, « Le problème des subsistances et le maximum à Douai (1792-1794) », Revue du Nord, n°36, 1929.

- Bernard Lefebvre, La Terreur et ses victimes dans une ville de la frontière nord. L’exemple de Douai (juin 1793, juillet 1794), Revue du Nord, n°342, 2001.

- Marcel Gillet, La première mission de Florent Guiot dans le Nord (An II), Revue du Nord, n°142, 1954.

- René Robinet, Au Tribunal criminel du Nord : le jugement des «magistrats» municipaux nommés sous l'occupation autrichienne de 1793-1794, Revue du Nord, n°282, 1989.

- Bernard Lefebvre, « Argent et Révolution… op. cit.

- Baron de Warenghien, Histoire militaire de Douai (1789-1871), Mémoires de la SASA, 3e série, tome IV, Duthilloeul, 1893.

- H. Lewers, Révolution constituante et société judiciaire, op. cit.

- Warenghien, op. cit.

- Annuaire statistique du département du Nord pour l'an XI de la République 1802-1803, p. 218-219, lire en ligne.

- Louis Trenard, Notables de la région lilloise au seuil du XIXe siècle, Revue du Nord, n° 248, 1981.

- Souvenirs de Mme Camescasse, Douai au XIXe siècle, salons parlementaires sous la IIIe République, Librairie Plon, 1924.

- Raymond de Bertrand, « Monographie de la rue David d'Angers à Dunkerque », dans Mémoire de la société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, Années 1858-1859, p. 274, lire en ligne.

- Anne-Dolorès Marcélis, Femmes cloîtrées des temps contemporains: Vies et histoires de carmélites et clarisses en Namurois, 1837-2000, Presses universitaires de Louvain, 2012.

- Leborgne, op. cit.

- Marcel Gillet, « Industrie et société à Douai au XIXe siècle », Revue du Nord, n°241, 1979.

- Pierre Vigreux, Aux origines du savoir agro-alimentaire : la création de l'Ecole Nationale des Industries Agricoles (Douai, 1893), Revue du Nord, n°285, 1990.

- Jean-François Condette, La Faculté des lettres de Lille de 1887 à 1945: Une faculté dans l'histoire, Presses universitaires du Septentrion, 1999.

- J. Chœur, « Évolution démographique de la région de Douai depuis l'exploitation du bassin minier », Revue du Nord, n°143, 1954.

- Anne Callite, « Une entreprise en territoire occupé : Arbel à Douai (1914-1919) », Revue d’histoire des chemins de fer, n°35, 2006.

- Xavier Boniface, « L’armée et les inventaires dans le Nord de la France (1906) », Revue du Nord, n°350, 2003.

- Robert Vandenbussche, Le pouvoir municipal à Douai sous l'occupation (1914-1918), Revue du Nord, n°241, 1979.

- Michel Rousseau, Douai pendant la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, de la IIIe à la IVe République, Revue du Nord, n°241, 1979.

- Michel Rousseau, La répression dans le Nord de 1940 à 1944, Revue du Nord, n°203, 1969.

- Michel-Pierre Chélini et Philippe Roger, Reconstruire le Nord-Pas-de-Calais après la Seconde Guerre mondiale (1944-1958), Presses universitaires du Septentrion, 2017.