Collégiale Saint-Pierre de Douai

La collégiale Saint-Pierre de Douai est une ancienne collégiale située à Douai, qui est l'une des rares villes à avoir eu deux collégiales avec la collégiale Saint-Amé.

| Collégiale Saint-Pierre de Douai | |

| |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholique romain |

| Dédicataire | Saint Pierre |

| Type | Collégiale |

| Rattachement | Diocèse de Cambrai |

| Début de la construction | 1513 |

| Fin des travaux | 1750 |

| Style dominant | Classique |

| Protection | |

| Site web | Paroisse Saint Maurand Saint Amé de Douai |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Nord |

| Ville | Douai |

| Coordonnées | 50° 22′ 13″ nord, 3° 04′ 53″ est |

La collégiale Saint-Pierre, la plus longue au nord de Paris avec 112 mètres, fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [1].

Historique

Ancienne église paroissiale érigée en collégiale sans doute en 1113[2] par le comte de Flandre Baudouin VII[3] surnommé à la Hache, elle a sous sa juridiction l'ensemble des paroisses de la rive droite de la Scarpe.

Jean Rayne, échevin de la ville en 1364 et victime d'une erreur judiciaire, fut enterré dans la chapelle Sainte-Croix par arrêt du conseil du Roi.

Le clocher est rebâti de 1513 à 1687 en style gothique, puis classique ; son couronnement est refait en 1904-1905. Le vaste édifice actuel date de 1735-1750.

L'église précédente, menaçant ruine, fut interdite au culte et démolie en 1734.

La collégiale serait à l'origine une commande des membres du Parlement vers 1740 à l'initiative de son président M. Charles-Joseph de Pollinchove. L'église est en croix latine à trois nefs avec un transept arrondi aux extrémités. La chapelle axiale est coiffée d'un dôme qui date du XVIIIe siècle.

Cet édifice est tout à fait remarquable pour l'harmonie qu'il inspire et s'inscrit dans le style classique, il contient de nombreux tableaux de l'école française du XVIIIe siècle, un retable du début du XVIIe siècle et des sculptures en marbre des XVIIe et XVIIIe siècles. L'ensemble du mobilier (chaire, autels, grille…) date du XVIIIe siècle. Sous l'autel de la coupole, une chasse en argent doré du XIIIe siècle.

Dimensions

La collégiale est la plus grande église du Nord-Pas-de-Calais et une des plus grandes au nord de Paris. Elle est plus petite que la cathédrale d'Amiens. (200 000 m3, 145 m de long, 43 m sous les voûtes)

| Longueur totale hors œuvre | 120 m | ||

|---|---|---|---|

| Longueur totale dans œuvre | 112 m | ||

| Largeur | 42 m | ||

| Hauteur sous voûtes | 25 m | ||

| Hauteur sous voûtes de la rotonde | 27 m | ||

| Surface totale au sol | 3 100 m2 | ||

| Volume total | 77 500 m3 |

L'édifice

L'édifice primitif date du IXe siècle puis au XIe siècle un autre bâtiment est construit puis en 1248 Pierre Honoric bâtit la chapelle Magdeleine.

Le bâtiment actuel a pour dimensions une longueur de 112 m sur 42 m de largeur et une hauteur des voûtes à 25 m. Il a été dessiné par Antoine-Joseph Lefebvre, architecte de la ville, mais certaine source attribue les plans à Brissy, architecte à Bruxelles.

L'église est de style gothique flamand allié au classicisme des XVIIe et XVIIIe siècles.

Base de la tour

L'édification de la tour carrée date de 1512 pour se terminer en 1686. Sur l'énorme pilier qui reçoit les arcades gothiques on lit la date de 1518 (fin de l'époque gothique flamboyant). La tour résiste au siège de Douai des années 1710 et 1712 mais la flèche prévue à la construction ne fut jamais élevée.

La tour carré était rattachée à un autre édifice qui a été remplacé par la collégiale construite de 1735 à 1750[4]. Lors de la révolution Française les six cloches de la tour sont déposées et la collégiale devient le Temple de la déesse Raison[5]. Le XIXe siècle voit la dégradation de la tour. Elle est donc restaurée dans sa partie supérieure en 1903 et 1904. Balustrade classique, clochetons et vases Médicis.

L'occupation allemande en 1917 enlève à nouveau les cloches qui seront à nouveau fondues au nombre de trois dans les années 1920 par les établissements Wauthy de Sin-le-Noble.

Sous la tribune

La tribune supporte les orgues monumentales.

Moulage de Saint-Pierre de Rome et triptyque partiel de Lambert Lombard (1505 - 1566).

Moulage de Saint-Pierre de Rome et triptyque partiel de Lambert Lombard (1505 - 1566).

L'orgue de tribune

| Orgue de Saint-Pierre | ||

L'orgue sur la tribune. | ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Région | Hauts-de-France | |

| Département | Nord | |

| Commune | Douai | |

| Édifice | Collégiale Saint-Pierre | |

| Latitude Longitude | 50° 22′ 13″ nord, 3° 04′ 53″ est | |

| Facteurs | ||

| Construction | Cornil Cacheux 1732 | |

| Reconstruction | Mutin & Cavaillé-Coll 1914-1922 | |

| Caractéristiques | ||

| Jeux | 69 | |

| Claviers | 4 | |

- 1732 : construction de l'orgue pour l'Abbaye d'Anchin par Cornil Cacheux d'Arras, puis Charles Dallery d'Amiens et Antoine Gilis de Valenciennes. Le buffet d'orgue représentait deux statues David et Sainte-Cécile et fut sculpté en 1760.

- 1792 : transfert de l'orgue en la Collégiale Saint-Pierre par Louis Péronard de Reims.

- 1807 : première restauration par Carlier père et fils de Douai.

- 1839 : deuxième restauration par Carlier fils de Douai.

- 1836 : relevage par Merklin de Paris.

- 1878 : relevage par Lequien de Douai.

- 1894 : relevage par Vandeville de Douai.

- 1917 : orgue victime du pillage de Douai par les troupes d'occupation allemandes avant leur départ ; les tuyaux furent démontés et les mécanismes brisés ; seul le buffet subsiste.

- 1920 : L'orgue Cavaillé-Coll / Mutin construit en 1910–14 pour le Conservatoire de Saint-Pétersbourg (mais jamais livré à cause du déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914, puis de la Révolution russe en 1917) est racheté par Douai et installé dans la Collégiale en 1922 par Charles Mutin (dans le buffet existant). Cet instrument possède quatre claviers et 69 jeux ; c'est un des derniers grands représentants du style symphonique français.

- 1954–57 : relevage par Jean Pascal de Lille.

- 2002 : classement aux Monuments historiques.

Avec ses 4400 tuyaux, cet orgue de facture romantique est l'un des plus grands et des plus beaux du nord et peut se comparer à d'autres grandes orgues de la maison Cavaillé-Coll comme celui de Saint-Sulpice à Paris, de la cathédrale de Nancy ou de Saint-Ouen à Rouen.

Les titulaires actuels de cet orgue sont Marc Carlier, Denis Tchorek et Henri Vitté.

Composition

L'orgue possède 4 claviers de 61 notes et un pédalier de 32 notes.

| I. Grand orgue | II. Récit expressif | III. Positif expressif | IV. Echo expressif | V. Pédale |

|---|---|---|---|---|

| Montre 16

Bourdon 16 Montre 8 Bourdon 8 Flûte harmonique 8 Violoncelle 8 Prestant 4 Flûte octaviante 4 Quinte 2 2/3 Doublette 2 Tierce 1 3/5 Plein-Jeu 4 rgs Bombarde 16 Trompette 8 Clairon 4 |

Bourdon 16

Diapason 8 Flûte traversière 8 Quintaton 8 Viole de Gambe 8 Voix céleste 8 (ut2) Principal 4 Flûte octaviante 4 Octavin 2 Plein-Jeu 4-5 rgs Basson 16 Trompette harmonique 8 Soprano harmonique 4 Basson - Hautbois 8 |

Quintaton 16

Principal 8 Flûte conique 8 Cor de nuit 8 Salicional 8 Flûte douce 4 Viole d'amour 4 Nasard 2 2/3 Flageolet 2 Tierce 1 3/5 Trompette 8 Clarinette 8 Voix humaine 8 |

Bourdon 16

Montre 8 Bourdon 8 Flûte 8 Salicional 8 Éoline 8 (ut2) Quinte 5 1/3 Viola 4 Tierce 3 1/5 Octave 2 Plein-Jeu 3-4 rgs Bombarde 16 (ut3) Trompette harmonique 8 |

Principal 16 (GO)

Flûte 16 Violonbasse 16 Soubasse 16 (GO) Quinte 10 2/3 Principale grande 8 Violoncelle 8 Bourdon 8 (GO) Flûte 8 Principal 4 Flûte 4 Tuba 16 Trompette 8 Clairon 4 |

Il est équipé d'un système de transmission mécanique avec 4 machines Barker (système à dépression), de sommiers à registres avec un appel des jeux pneumatiques, 4 tirasses, 7 accouplements à l'unisson, 1 accouplement à l'octave aiguë, 1 accouplement à l'octave grave, trémolos Récit et Positif, de 4 combinaisons ajustables mécaniques à effet visible (système Veerkamp-Mutin), un Appel Flûte 16 Pédale et 4 appels d'Anches.

L'orgue de chœur

L'orgue de chœur de la Collégiale Saint-Pierre a été construit en 1856 par la Maison Merklin de Paris. Le buffet en chêne a été construit par les établissements Buisine de Lille et porte les lettres S et P pour Saint Pierre. Restauré en 1952 par Jean Pascal, l'instrument très robuste, possède un excellent matériel et une harmonisation ample et généreuse sans être forcée. Il est constitué de 11 jeux, d'un seul clavier de 54 notes et d'un pédalier de 30 notes pour environ 570 tuyaux.

Composition de l'orgue

| I. Grand orgue | II. Pédale |

|---|---|

| Bourdon 16

Bourdon 8 Montre 8 Salicional 8 Prestant 4 Doublette 2 Plein-Jeu 3 rgs Basson 8 (basses) Hautbois 8 (dessus) Trompette 8 |

Soubasse 16 |

Le mémorial et le reliquaire

À gauche de l'entrée principale, sous la tour, existe un mémorial et un reliquaire de Saint John Southworth rappelant que pendant 125 ans Douai offrit refuge aux catholiques anglais qui avaient fui les persécutions d'Henri VIII et d’Élisabeth.

Mémorial à Saint John Southworth et aux catholiques anglais.

Mémorial à Saint John Southworth et aux catholiques anglais.

Monument commémoratif de l'université de Douai

Peu de temps après le transfert de suzeraineté sur le comté de Flandre du Royaume de France à l'Empire, une bulle papale autorisa la création de la première université de Douai en 1559. D'autres sources attribuent à Philippe II d'Espagne, roi d'Espagne et des Pays-Bas l'autorisation de la fondation de cette université (facultés de théologie, de droit et de médecine).

Celle-ci ouvre ses portes en 1562 et comprend cinq facultés.

L'université compta jusqu’à huit collèges, dix-huit refuges d’abbayes et vingt-deux séminaires, associés aux facultés des arts, théologie, droit canon et droit civil, médecine. La renommée de l'université attira de nombreux professeurs et étudiants français et flamands, mais aussi anglais, écossais et irlandais. « Seconde du royaume avec 1 705 étudiants en 1744, l’université de Douai est, au XVIIIe siècle, un vecteur de la culture française »[6].

Transept de gauche

L'autel de marbre et les chandeliers proviennent de l'Abbaye de Marchiennes (bas-relief de marbre par Pierre Schleiff de valenciennes (1689)). La toile centrale est attribuée à Lagrenee (1760) et représente la Résurrection accompagnée de chaque côté de deux tableaux de l'Abbaye d'Anchin, l'un de Jean Berthelemy (1870) le Martyre de Saint -Pierre et l'autre de Jean Bardin (1770) le Martyre de Saint-André.

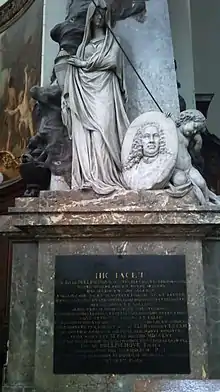

Trois mausolées y sont présents, celui d'Antoine-Joseph Mellez, de Edouard-Nicolas-Joseph Deforest de Lewarde par M. Fache[7] et celui du président du Parlement de Flandres M. Charles-Joseph de Pollinchove, sculpté par Christophe-Gabriel Allegrain.

L'autel.

L'autel. Mausolée à Edouard-Nicolas-Joseph Deforest de Lewarde.

Mausolée à Edouard-Nicolas-Joseph Deforest de Lewarde. Cénotaphe à Charles-Joseph de Pollinchove.

Cénotaphe à Charles-Joseph de Pollinchove. Sculpture au pied du mausolée à Antoine-Joseph Mellez.

Sculpture au pied du mausolée à Antoine-Joseph Mellez.

Chapelle de Notre-Dame des Miracles

En 1523 démarre sa construction dans le cimetière de l'ancienne église[8].

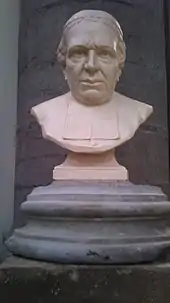

Le déambulatoire nous amène au dôme après le chemin de croix de Jean-Paul Blanc, prix de Rome de 1867 et le médaillon du Chanoine Joleaud par Houssin.

La statue de la Madone est du XVIe siècle, au-dessus les guirlandes de feuillage sont de Nicolas Brenet (1768) enfin 6 tableaux agrémentent la chapelle et son vestibule.

La statue de la madone se trouve rue Saint-Christophe dans une niche extérieure d'une église démolie en 1734.

Chanoine Joleaud par Houssin.

Chanoine Joleaud par Houssin..jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Maître-autel

Dans la chapelle de Saint-Laurent sont présents un buste de Saint- Roch et de Abraham Janssens (1567-1632) la résurrection de Lazare.

Le Maître-Autel est du XVIIIe siècle (style Louis XV) avec de chaque côté une statue de plâtre de Théophile Bra (1797-1863) représentant Saint Pierre et Saint Paul.

Transept de droite

Dans le transept droit un calvaire venant de l'Abbaye de Flines et six panneaux de marbre blanc de l'abbaye de Saint-Amand dus à Schleiff[9].

L'autel vient de l'Abbaye de Marchiennes avec en bas-relief l'évanouissement de la vierge. Au-dessus de Jean-Baptiste Deshays de Colleville le Mariage de la Vierge et de Saint-Joseph posé en 1763. De chaque côté de François-Guillaume Ménageot (1779) La justification de la chaste Suzanne et la Peste de Jérusalem qui proviennent de l'Abbaye d'Anchin.

L'autel.

L'autel. Transept droit - Calvaire venant de l'abbaye de Flines et six panneaux de marbre blanc de l'abbaye de Saint-Amand.

Transept droit - Calvaire venant de l'abbaye de Flines et six panneaux de marbre blanc de l'abbaye de Saint-Amand. Un des six panneaux de marbre blanc de l'abbaye de Saint-Amand.

Un des six panneaux de marbre blanc de l'abbaye de Saint-Amand. Jean-Batiste Debrabant 1801 1880.

Jean-Batiste Debrabant 1801 1880. Statue de Saint Jean-Baptiste de La Salle.

Statue de Saint Jean-Baptiste de La Salle.

Dans la partie droite deux tableaux de Serin l' Investiture de Saint-Maurand et la Mort de Saint-Vaast provenant de l'ancien collège des bénédictins Anglais.

Relique de Jacques dit le Majeur[10]

En raison des commémorations des 1200 ans du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et du classement depuis 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco des Chemins de Compostelle en France, le Ministère de la Culture s'est chargé des recherches sur les reliques de Jacques dit le Majeur. Sa tête se trouve toujours à Arras mais au Moyen Âge des morceaux ont été donnés à Aire-sur-la-Lys, Boulogne-sur-Mer et Douai. Il s'agissait d'une arcade sourcilière. La relique, certifiée authentique et complètement oubliée de tous, fut retrouvée dans l'église Saint-Jacques de Douai, fermée pour cause de sécurité. Pour les commémorations des 500 ans de la tour, la relique sera désormais exposée dans la Collégiale Saint-Pierre rénovée.

Rénovation

En 2009, des travaux de réfection complète de la toiture en ardoises sur 3 000 m2 et de toute la zinguerie ont été entrepris. Les travaux de réfection se sont déroulés en six phases pendant dix ans pour un coût estimé de 5 millions d'euros. La première tranche de 12 mois a coûté 1,2 million d'euros. Samedi 22 juin 2019 a été inaugurée la fin des travaux de rénovation de la collégiale Saint-Pierre de Douai en présence de Marc Drouet Directeur régional des affaires culturelles Hauts-de-France[11].

Notes et références

- Notice no PA00107449, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Marc Antoine René de Voyer de Paulmy d' Argenson - Mélanges tirés d'une grande bibliothèque, Volume 50 - Chez Moutard, 1785 - Alire

- Jean Baptiste Christyn - Histoire Generale Des Pais-Bas: Contenant la Description Des XVII…, Volume 2- Foppens, 1743 - 411 pages- A lire

- Voix du Nord du 8 août 2009

- La tour souffle ses 500 bougies, Douai, L'Observateur du Douaisis, , p. 9

- Université du droit et de la santé Lille II : Rapport d'évaluation Septembre 1995, Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (CNE), PDF (lire en ligne)

- Adolphe Laurent Joanne - Itinéraire général de la France: le Nord - alir

- Statistique archéologique du département du Nord, Volume 2 - Quarré, 1867 - A lire

- Base Mémoire Ministère de la Culture (NUMP) MH0010696

- Denise Péricard-Méa, «Les tribulations d’un chef de saint Jacques : Arras, Aire-sur-la-Lys, Cappelle-Brouck, Tours, Douai», SaintJacquesInfo [En ligne], Patrimoine en péril, Patrimoine, mis à jour le : 22/06/2012 ; Translation de relique à Douai ; La Voix du Nord Région. > Douai et ses environs > Douai. Le ministère de la Culture à l'origine de la découverte d'une « relique » à Saint-Jacques. Publié le 30/06/2012

- https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Hauts-de-France/Actualites/La-collegiale-Saint-Pierre-de-Douai-renovee

Voir aussi

Liens externes

- Ressources relatives à la religion :

- Ressource relative à l'architecture :

- Ressource relative à la musique :

- Le grand orgue de la Collégiale de Douai

- Collégiale Saint-Pierre de Douai - patrimoine-histoire.fr

- Paroisse Saint Maurand Saint Amé de Douai - Collégiale Saint Pierre - Messe.info

- L'orgue de chœur de la Collégiale de Douai

- Base de données Europeana - Collégiale Saint-Pierre