Jean Bardin (peintre)

Jean Hippolyte Bardin est un peintre et dessinateur français né à Montbard le [2] et mort à Orléans le [3].

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 76 ans) Orléans |

| Nationalité | |

| Activité | |

| Lieux de travail | |

| Enfants |

Ambroise-Marguerite Bardin (en) Étienne Alexandre Bardin |

| Distinction |

Biographie

Jean Bardin est né à Montbard (Côte-d'Or) le . En 1748, il rejoint Paris. Élève de Lagrénée l'Aîné puis de Jean-Baptiste-Marie Pierre, Jean Bardin remporte le premier prix de peinture en 1765 (Tullie faisant passer son char sur le corps de son père, musée régional de Mayence) grâce auquel il peut entrer à l’École des élèves protégés jusqu’à son départ pour l’Académie de France à Rome où, de 1768 à 1772, il réside avec son élève Jean-Baptiste Regnault[4]. Il est agréé à l’Académie royale de peinture et de sculpture le . En 1786, il est appelé pour diriger l’École de dessin d’Orléans, poste qu’il occupera jusqu’à sa mort en 1809.

Bardin reçoit essentiellement des commandes religieuses pour des chantiers en province. Le dynamisme que connaît la peinture religieuse à l’aube de la Révolution semble le favoriser. Des dessins et quelques tableaux ayant trait à l’Antiquité et à l’Ancien Testament sont conservés. Ces pièces sont destinées à l’ornement de cabinets d’amateurs. Stylistiquement distincts des peintures religieuses, ses dessins témoignent d’une autre audace.

Il présente en 1776, lors de l'exposition que le graveur Marcenay de Guy et le peintre Peters organisent dans le salon des Grâce du Colisée, trois grands dessins finis intitulés : Massacre des Innocents, L'Enlèvement des Sabines et Les Sabines séparant les Romains et les Sabins. Ces dessins sont de nouveau exposés au Salon de 1779, le premier salon officiel auquel Bardin participe. Ils assurèrent la réputation de Bardin dans le dessin fini durant toute sa carrière.

Il s'installe à Rome en 1768, emmenant avec lui son jeune élève Regnault et y passe quatre années à perfectionner ses talents et à étudier les grands maîtres de l'École d'Italie. Revenu à Paris en 1772, Madame Louise le charge de la réalisation du tableau de L'Immaculée Conception, placé dans sa chapelle de Saint-Denis. Il expose au Colisée un très grand tableau représentant le Martyre de saint André, et plusieurs grands dessins et esquisses que les Mémoires de Bachaumont détaillent, à la date du . Il réalise ensuite L'Exaltation de sainte Thérèse, et Sainte Catherine disputant avec les Docteurs. Ce dernier tableau lui permet d'obtenir l'agrégation à l'Académie royale de peinture et sculpture de Paris.

Il réalise pour le roi un tableau représentant L'Adoration des mages, placé dans la chapelle de Fontainebleau, et pour différents amateurs, un Saint Bernard, un Saint Nicolas, une Résurrection, une Vierge, une Andromaque pleurant sur les cendres d'Hector, une Léda, et un très grand nombre de dessins et autres tableaux. Son dernier grand ouvrage est la collection des Sept Sacrements, pour la chartreuse de Valbonne. Les trois premiers, faits à Paris, ont été exposés au Salon. Il en avait fini six avant la Révolution, qui sont aujourd'hui conservés à Nismes. À partir de la Révolution, l'incertitude du placement du tableau qui lui restait à faire et l'impossibilité de se procurer un atelier assez vaste pour pouvoir achever ce dernier ouvrage ralentissent son achèvement et la maladie l'oblige à abandonner.

En 1785, une réunion d'amateurs qui désiraient un artiste pour diriger une école de dessin qu'ils avaient l'intention d'établir à Orléans, sous la protection des premiers magistrats de la ville et de la province, s'adresse à Charles-Nicolas Cochin, alors secrétaire de l'Académie royale de peinture qui sollicite Jean Bardin, pour occuper à Orléans la place de directeur de cette nouvelle école. Arrivé au mois d', il est accueilli par les magistrats de la ville. Sous la Révolution, l'école est placée dans un édifice construit aux dépens de la ville et sous la surveillance de son premier magistrat.

Sous le Directoire, Bardin est nommé membre correspondant de l'Institut impérial de France le 29 pluviôse an 4 (), membre associé de l'Athénée de Nismes le 25 thermidor an 9 et pensionnaire de l'empereur par décret du .

À sa mort, il laisse deux héritiers, une fille, Ambroise-Marguerite Bardin, qui fut une de ses élèves et qui professa le dessin à Orléans, et un fils, Étienne Alexandre Bardin officier supérieur et membre de la Légion d'honneur, qui a écrit sur l'art militaire[5].

Œuvres

Peinture

- Le Martyre de saint Barthélemy, 1765, huile sur toile, 280 × 200 cm, Le Mesnil-le-Roi, église Saint-Vincent[6].

- Tullie faisant passer son char sur le corps de son père, 1765, huile sur toile, 45 × 55 cm, Orléans, musée des Beaux-Arts (inv. 83-3-1).

- Tullie faisant passer son char sur le corps de son père, 1765, huile sur toile, 114 × 145,5 cm, musée régional de Mayence (inv. 498)[7].

- L’Éducation de la Vierge, 1768, huile sur toile, Bayonne, cathédrale Sainte-Marie[8].

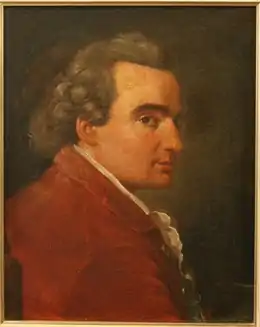

- Autoportrait, 1773, huile sur toile, 44 × 35 cm., Paris, collection privée.

- Andromaque et Astyanax au tombeau d’Hector, 1775, huile sur toile, 86 × 63 cm, Dijon, musée Magnin (inv. 1938F20).

- Le Martyre de saint André, 1776, huile sur toile, Douai, collégiale Saint-Pierre[9].

- Saint Bernard se dispose à traduire le cantique des cantiques, Salon de 1779, œuvre disparue.

- Dispute de sainte Catherine d’Alexandrie, Salon de 1779, œuvre disparue.

- Résurrection du Christ, 1780, maître-autel, Charmentray, église de la Sainte-Trinité[10].

- L’Adoration des Mages, 1780-1781, huile sur toile ovale, 238 × 148 cm, Fontainebleau, château de Fontainebleau, chapelle de la Sainte-Trinité (inv. 2426)[11].

- Mars sortant des bras de Vénus, 1782, huile sur toile, 239 × 178 cm, Orléans, musée des Beaux-Arts (inv. 35)[12].

- L’Eucharistie, 1783, huile sur toile, Saragosse, chartreuse Notre-Dame, réfectoire.

- Le Mariage, huile sur toile, Saragosse, chartreuse Notre-Dame, réfectoire.

- La Pénitence, 1782, huile sur toile, 210 × 486 cm environ, Saragosse, chartreuse Notre-Dame, réfectoire.

- L’Extrême onction, 1785, huile sur toile, 220 × 500 cm, Saragosse, chartreuse Notre-Dame, réfectoire.

- L’Ordination, 1786, huile sur toile, Saragosse, chartreuse Notre-Dame, réfectoire.

- La Confirmation, 1788, huile sur toile, Saragosse, chartreuse Notre-Dame, réfectoire.

- La Baptême, 1790, huile sur toile, Saragosse, chartreuse Notre-Dame, réfectoire.

Dessin

- Alexandre le Grand et le médecin Philippe d'Acarnanie, plume et encre noire et brune, lavis gris et brun, gouache blanche, sur traits de pierre noire sur papier beige, 19,5 × 31 cm[13]. Paris, Beaux-Arts de Paris[14].

- La Maladie d'Antiochus, plume et encres noire et brune, lavis gris et brun, gouache blanche, sur traits de pierre noire, sur papier beige, 19,5 × 31 cm[15]. Paris, Beaux-Arts de Paris[16].

- Alexandre le Grand et le médecin Philippe d'Arcanie, plume et encre brune et noire, lavis brun et gris, gouache blanche sur traces de pierre noire, sur papier beige, 19.5 x 31 cm[17]. Paris, Beaux-Arts[18].

- La maladie d'Antiochus, plume et encre brune et noire, lavis brun et gris, gouache blanche sur traces de pierre noire, sur papier beige, 19.5 x 30.1 cm[19]. Paris, Beaux-Arts[18].

- La Promenade de Téthys, plume, encre métallogallique brune, lavis brun et gris, rehauts de gouache, d’aquarelle et de sanguine sur traces de pierre noire, reprises à la plume et encre noire sur papier vergé beige contrecollé, 397 × 627 mm, signé et daté en bas à droite, à la plume et encre brune : « Bardin 87 », localisation inconnue.

- Herminie découvrant Tancrède blessé, 1769, plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc sur papier préparé bleu, 448 × 322 mm, localisation inconnue.

- Salomon entraîné dans l’idolâtrie, sacrifiant aux idoles, 1777, pierre noire, encre brune de Chine, lavis et rehauts de gouache blanche, 494 × 605 mm, localisation inconnue.

- Ruines d'aqueduc de Rome, dessin préparatoire, Dijon, musée Magnin[20].

Élèves

- Jean-Baptiste Collet (1762-1843)

- Jean-Baptiste Regnault

Bibliographie

Frédéric JIMENO, Mehdi. KORCHANE (com. sc.), Jean Bardin (1732-1809), le feu sacré, Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 décembre 2022 – 30 avril 2023, Paris, Le passage, Orléans, Musée des Beaux-Arts, 2023. ISBN: 978-2-84742-497-3

Notes et références

- Plume, encre brune (métallogallique), lavis brun et gris, rehauts de gouache, d’aquarelle et de sanguine sur traces de pierre noire, reprises à la plume et encre noire sur papier vergé beige, 397 × 627 mm, signé et daté en bas à droite, à la plume et encre brune : « Bardin 87 » ; contrecollé.

- Archives de Côte-d'Or, acte de baptême, vue 341 / 839.

- Archives du Loiret, acte de décès n°1004, dressé le 07/10/1809, vue 335 / 440.

- Nouveau Larousse illustré - Dictionnaire universel encyclopédique, tome 1, p. 734.

- Le major Bardin est l'auteur d'un Manuel d'infanterie, publié en 1808.

- Notice no PM78001260, base Palissy, ministère français de la Culture

- .

- Notice no PM64000071, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no PM59000421, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no AP77W00467, base Mémoire, ministère français de la Culture.

- RMN.

- Musée des beaux-arts d'Orléans.

- « Alexandre le Grand et le médecin Philippe d'Acarnanie, Jean Bardin, sur Cat'zArts ».

- Sous la direction d’Emmanuelle Brugerolles, De l’alcôve aux barricades de Fragonard à David, Beaux-Arts de Paris les éditions, 2016, pp. 144-147, Cat. 45.

- « La Maladie d'Antiochus, Jean Bardin, sur Cat'zArts ».

- Sous la direction d’Emmanuelle Brugerolles, op. cit., Cat. 46.

- « Alexandre le Grand et le médecin Philippe d'Arcanie . », sur Cat'zArts

- Emmanuelle Brugerolles (dir.), Le dessin en partage, Beaux-Arts de Paris éditions, , 117 p. (ISBN 978-2-84056-347-1), p. 96-97

- « La maladie d'Antiochus . », sur Cat'zArts

- Notice no 50110001035, base Joconde, ministère français de la Culture.

Annexes

Bibliographie

- C. A. Chaudruc [Jean-César-Marie-Alexandre Chaudruc Crazannes], « Notice historique sur M. Bardin, peintre d’histoire », in Magasins encyclopédiques Alm, , pp. 137-143.

- Jean du Seigneur, « Notice historique sur Jean Bardin, peintre d’histoire », Revue universelle des arts, t. 22, 1865-1866, pp. 167-171 (lire en ligne).

- Charles Michau, « Le peintre Jean Bardin. Directeur de la première École gratuite de dessin à Orléans (1732-1809) », in: Mémoires de la Société d’agriculture, sciences, belles-lettres et arts d’Orléans, vol. 76, t. VII, 1907, pp. 260-283.

- Frédéric Jiméno, « Les Sacrements de Jean Bardin (1780-1790). Le grand genre face à la critique du Salon », in: Actes du colloque international d’histoire de l’art, Paris, INHA, 17-, Christophe Henry, Daniel Rabreau (dir.), Le public et la politique des arts au Siècle des Lumières, Annales du Centre Ledoux, t. VIII, 2011, pp. 397-411 (article en ligne sur academia.edu).

- Frédéric Jiméno, « Jean Bardin (1732-1809), La promenade de Téthys (1787) », in: D. Radrizzani (dir.), La tentation du dessin. Une collection particulière, Vevey, Musée Jenisch, - , Vevey, Musée Jenisch – Centre national du dessin, Lausanne, Les Éditions noir sur blanc, 2012, pp. 218-219, no 104 (notice en ligne sur academia.edu).

- (en) Bénézit (ISBN 9780199773787 et 9780199899913, lire en ligne).

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative à la recherche :

- « Jean Bardin » dans la base Joconde.

- « Jean Bardin » sur photo.rmn.fr.