Théophile Bra

Théophile-François-Marcel Bra, dit Théophile Bra, né le à Douai et mort dans la même ville le , est un sculpteur et dessinateur romantique français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 65 ans) Douai |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Théophile-François-Marcel Bra |

| Nationalité | |

| Activités |

.JPG.webp)

Biographie

Théophile Bra est issu d'une famille d'artistes sculpteurs sur bois depuis quatre générations. Il fait ses études artistiques à Paris. Ses sculptures sont conservées dans diverses églises de Paris, à Versailles au musée de l'Histoire de France, à Lille, à Valenciennes et au musée de la Chartreuse de Douai. Il reçoit d’importantes commandes officielles sous la Restauration et la Monarchie de Juillet pour l'église de la Madeleine, le palais du Louvre, l'arc de triomphe de l'Étoile, le château de Versailles, et pour des statues religieuses.

En 1818, il reçoit le second prix de Rome. Il figure dans le célèbre tableau de groupe Charles X distribuant des récompenses aux artistes exposants du salon de 1824 au Louvre le de François-Joseph Heim (Salon de Paris, 1827).

Théophile Bra devient franc-maçon en 1824, appartenant à la loge de la Parfaite Union de Douai. Il a appartenu aux loges de Paris, Lille et Douai entre 1825 et 1840. Durant les années 1820, il connaît un beau succès, les commandes affluent.

De 1826 à 1829, il connaît une sorte de désordre mental à caractère mystique. Il va faire la relation de son expérience dans un étonnant document, mélange de méditation, de journal intime et de roman épistolaire, partie intégrante quoique originale de la littérature d'art du romantisme : L'Évangile rouge[1].

Au début des années 1830, Bra semble fuir le succès. Il quitte Paris en 1847 pour Lille, puis Douai, et s'enferme dans un certain isolement. Parmi ses nombreux contemporains et amis, Balzac, E. Geoffroy Saint-Hilaire, Alexandre Couder, furent des rares à comprendre les raisons de cette dérive. Par choix, Bra poursuivait un but spirituel élevé, en se concentrant sur le portrait, l'histoire et le sacré, refusant de travailler sur tout autre sujet et pour des commandes officielles venues de musées ou d'éditeurs[2].

Bra participe fortement de l’époque romantique par sa personnalité intransigeante et illuminée et sa spiritualité complexe : il est à la fois bonapartiste et anglophile, chrétien fougueux, disciple de Swedenborg, franc-maçon, admirateur du judaïsme et des religions orientales (hindouisme et bouddhisme) et son inspiration fantastique évoque les univers habités de Goya, William Blake ou Victor Hugo.

.jpg.webp)

Il lègue à la ville de Douai un fonds important de cent boîtes et albums d'écrits compulsifs[3] contenant 5 000 dessins associés à des textes. Plus de 200 dessins extraits de ce fonds, actuellement à la bibliothèque de Douai, ont fait l'objet d'expositions aux États-Unis et en France, notamment à la Maison de Balzac, au musée de la Chartreuse de Douai et au musée de la vie romantique à Paris.

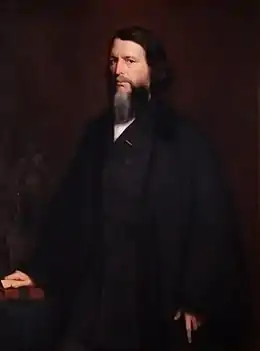

Théophile Bra meurt le . Il est enterré au cimetière de Douai. Son portrait en médaillon en bronze réalisé par René Fache en 1867 orne sa tombe[4]. Jules Henri Cellier a réalisé son portrait en 1858.

- Œuvres de Théophile Bra

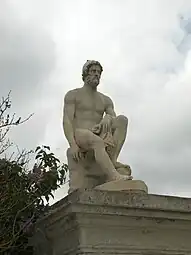

Ulysse dans l'Ile de Calypso (1833), parc du château de Compiègne.

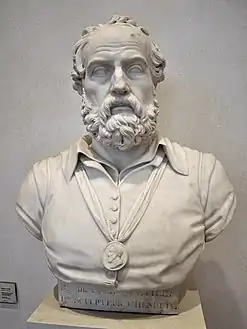

Ulysse dans l'Ile de Calypso (1833), parc du château de Compiègne. Pierre de Francqueville (1825), marbre, musée de Cambrai.

Pierre de Francqueville (1825), marbre, musée de Cambrai. La Charité (1835), fronton de l'hôpital général de Douai.

La Charité (1835), fronton de l'hôpital général de Douai. Le plan de la colonne de la Grande Armée est présenté à Napoléon Ier, bas-relief en bronze au piédestal de la colonne de la Grande Armée, à Wimille.

Le plan de la colonne de la Grande Armée est présenté à Napoléon Ier, bas-relief en bronze au piédestal de la colonne de la Grande Armée, à Wimille.

Le dessin parle (1829-1855 ?)

Le dessin parle (1829-1855 ?)

Œuvres dans les collections publiques

- Vénus apparaissant à Énée, bas-relief en plâtre, copie du 1er essai du concours du grand prix de Rome en 1816, musée de la Chartreuse de Douai.

- Sérénité d’âme, buste en plâtre, prix de la tête d’expression au concours de l’école des beaux-arts de Paris en 1818, musée de la Chartreuse de Douai.

- Aristodème au tombeau de sa fille, 1822, statue en marbre, musée de la Chartreuse à Douai.

- Jean de Bologne, 1822, buste en marbre, musée de la Chartreuse de Douai.

- La Guerre et la Victoire, 1822, bas-relief en pierre, décor d’un œil de bœuf dans la cour carrée du palais du Louvre à Paris.

- Cornélie Couder, femme du peintre Auguste Couder, 1822, médaillon en marbre.

- Saint Paul et Saint Pierre, 1821-1822, deux statues en plâtre, églises Saint-Louis-en-l’Isle à Paris, Saint-Paul-Saint-Louis à Paris, Saint-Pierre à Douai.

- Pierre de Franqueville, sculpteur d’Henri IV, 1825, buste en marbre, musée de Cambrai. Buste en plâtre, musée de la Chartreuse de Douai.

- Madame Mention, [Émilie Michel, épouse du joaillier Augustin Mention, dite], 1825, buste en bronze, musée de la Vie Romantique, Paris (achat, 2007).

- François Broussais, médecin en chef de Hôpital du Val de Grâce à Paris, 1827, buste en marbre, faculté de Médecine de Paris. Statue en bronze, 1840, hôpital du Val de Grâce à Paris.

- Le duc d’Angoulême, Dauphin, fils de Charles X, 1827, statue en marbre, musée de Versailles.

- Philippe de Commines, historien, 1824, buste en marbre, musée de la Chartreuse de Douai.

- Pierre-Auguste Béclard, médecin et professeur d’anatomie, 1826, buste en bronze, cimetière du Père-Lachaise à Paris.

- Charles X en costume de sacre, roi de France, 1825, buste en marbre, musée de la Chartreuse de Douai et palais des beaux-arts de Lille.

- Christ en croix, 1827, statue en bronze, église du Sacré-Cœur à Valenciennes. Statue en plâtre, église Sainte-Catherine de Lille.

- Torse du Christ en croix, marbre, musée de la Chartreuse de Douai.

- Statue d'un ange androgyne[5], musée de la Chartreuse de Douai.

- Philippe Pinel, médecin en chef de l’hôpital de la Salpêtrière à Paris, il a ôté leurs chaînes aux aliénés, 1827, buste en plâtre, école de Médecine de Paris.

- Comte Maximilien de Foy, général, 1827, buste en plâtre, musée de Versailles.

- La Vierge et l’Enfant, 1830, statue en plâtre, églises Saint-Pierre de Douai et Sainte-Catherine de Lille.

- Louis-Philippe Ier, roi des Français, 1831, buste en plâtre, musée de la Chartreuse de Douai et palais des beaux-arts de Lille.

- Charles Cœuret de Saint-Georges, avocat à Paris, 1832, médaillon en bronze, musée de la Chartreuse de Douai.

- Anne-Monique Hautin, 1832, buste en bronze, cimetière du Père-Lachaise à Paris.

- Ulysse dans l’île de Calypso, 1833, statue en marbre, parc du château de Compiègne.

- Marceline Desbordes-Valmore, poétesse et cousine de Théophile Bra, 1833, buste en terre cuite, musée de la Chartreuse de Douai.

- Ange en adoration[6], 1833, statue plâtre, musée de la Chartreuse de Douai.

- L’Infanterie : un Grenadier et un Chasseur, 1835, deux bas-reliefs en pierre, arc de triomphe de l’Étoile à Paris, tympan d’un petit arc regardant l’avenue de Wagram.

- La Charité, 1835, bas-relief en pierre, fronton au-dessus de la porte d’entrée de l’Hôpital-Général de Douai.

- Jean, sire de Joinville, historien du roi Saint-Louis, 1836, statue en marbre, musée de Versailles.

- Édouard Mortier, duc de Trévise, maréchal de France, 1836, buste en marbre, musée de Versailles. 1838, statue en bronze, grand place du Cateau-Cambrésis. 1839, statue en marbre, musée de Versailles.

- Philippe d’Orléans, Régent, 1836, buste en marbre, musée de Versailles. 1837, statue en marbre, musée de Versailles.

- Francisco Ballesteros, général en chef des armées d’Espagne et ministre de la Guerre, 1837, buste en bronze, cimetière du Père-Lachaise à Paris (28e division).

- Sainte Amélie, 1839, statue en marbre, église de la Madeleine à Paris.

- André Leglay, archiviste du département du Nord à Lille, 1839, médaillon en plâtre, musée de la Chartreuse de Douai et archives départementales du Nord à Lille.

- Pierre Legrand, avocat, 1839, médaillon en plâtre, musée de la Chartreuse de Douai.

- Ange Gardien, 1840, statue en pierre, péristyle de l’église de la Madeleine à Paris.

- Le plan de la colonne de la Grande Armée est présenté à Napoléon Ier, 1843, bas-relief en bronze, face principale de la Colonne de la Grande Armée, à Wimille, près de Boulogne-sur-Mer.

- La Déesse, 1845, statue en bronze sur la Colonne de la Déesse, colonne commémorative de la défense de Lille en 1792, place du Général-de-Gaulle à Lille.

- Lamoignon de Malesherbes, 1845, statue en marbre, hémicycle du Sénat au palais du Luxembourg à Paris.

- Marcel Leleux, directeur du journal l’Écho du Nord à Lille, 1847, médaillon en plâtre, musée de la Chartreuse de Douai.

- Antoine Scrive-Labbe, négociant et industriel lillois, 1847, buste en marbre, palais des beaux-arts de Lille.

- François Négrier, 1848, général, buste en bronze, hôtel des Canonniers Sédentaires de Lille.

Notes et références

- « L'Évangile rouge - Art et Artistes - GALLIMARD - Site Gallimard », sur www.gallimard.fr (consulté le )

- Jacques de Caso (éditeur), Théophile Bra. L'Évangile rouge, Paris, Gallimard, 2000, pp. 10-11.

- E. Brugerolles, D. Guillet, « Dessins ridicules, obscénités, déferlements graphiques: fabrique de l’œuvre et labyrinthe du moi », in E. Brugerolles (éd.), Georges Focus. La folie d'un peintre de Louis XIV (Paris, 2018), p. 11-33, aux p. 21-23.

- Philippe Landru, « BRA Théophile (1797-1863) : Cimetière principal de Douai (59) », Landru Cimetières, .

- Qui a inspiré à Honoré de Balzac le personnage de Séraphîta 1835, une Étude philosophique de La Comédie humaine.

- Cette sculpture a inspiré Balzac pour l’écriture de Séraphita.

Annexes

Bibliographie

- Auguste-Louis Cahier, Notice historique sur une famille d'artistes douaisiens, dans « Mémoires de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts de Douai », 1849, 1e série, tome XIII, pp. 295-326, article daté du .

- Stanislas Lami, Dictionnaire des sculpteurs de l’école française du XIXe siècle, Paris, 1898-1916, tome I (1914), pp. 183-190, liste chronologique des sculptures.

- André Bigotte, La sculpture-Bra, éléments d'approche, dans la revue « Les Amis de Douai », tome IX, n° 2, avril-mai-, pp. 20-27.

- Jacques de Caso, David d'Angers, l'avenir de la mémoire, éditions Flammarion, Paris, 1988, pp. 166 et suivantes.

- André Bigotte, Du bon usage de Bra : le Christ de Valenciennes, dans la revue « Valentiana », n°15, , pp. 57-76.

- Jacques de Caso, André Bigotte, , The Drawings speaks. Works by Théophile Bra 1826-1855 / Le dessin parle. Œuvres de Théophile Bra 1826-1855, avant-propos d’Hubert Damish, traduction d’Erika Naginski, The Menil Collection, Houston, 1997, 40 illustrations. Catalogue de l’exposition de dessins à Houston, Minneapolis, Berkeley, Douai, 1997-1999.

- Jacques de Caso, André Bigotte, Théophile Bra, l'Évangile Rouge, postface de Franck Paul Bowman, éditions Gallimard, collection « Art et Artistes », 2000.

- Jacques de Caso, Théophile Bra, « Encyclopédia Universalis », version 7, 2001.

- Jacques de Caso et Daniel Marchesseau, avec la collaboration de Françoise Baligand, André Bigotte, Hubert Damisch, Pierre-Jacques Lamblin, Marie-Claude Sabouret, Sang d’encre. Théophile Bra 1797-1863. Un illuminé romantique, préface de Bertrand Delanoë, avant-propos d’Hubert Damisch, éditions Paris Musées, 2007. Nombreuses illustrations de sculptures et de dessins. Catalogue de l’exposition de dessins au musée de la Vie Romantique, Paris, février-.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Bridgeman Art Library

- Musée d'Orsay

- (en) Bénézit

- (en) Grove Art Online

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :