Commission for Relief in Belgium

La Commission for Relief in Belgium (CRB) ("Commission d'aide en Belgique"[1]) est une organisation internationale (à prédominance américaine) chargée du ravitaillement en Belgique et dans le nord de la France sous l’occupation allemande pendant la Première Guerre mondiale. Elle a nourri neuf millions de personnes, dont sept millions de Belges et deux millions de Français[2]. Herbert Hoover, qui deviendra plus tard président des États-Unis, est une figure emblématique de l’organisation.

Origine

Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, Herbert Hoover était ingénieur des mines vivant à Londres. À l’heure où les combats éclatèrent, Hoover se vit approché par des dizaines de milliers de touristes américains essayant de rentrer au pays. En effet, leurs titres financiers et chèques de voyage n’étaient plus reconnus, et ils étaient peu nombreux à posséder suffisamment d’argent liquide dans la devise locale pour s’acheter un billet d’embarcation sur l’un des rares bateaux dont la traversée n’avait pas été annulée. Hoover créa alors le American Committee pour rapatrier les Américains, octroyer des prêts et encaisser des chèques en fonction de la demande. En , le American Committee avait déjà permis à 120 000 Américains de rentrer chez eux et seulement 300 dollars n’avaient pas été remboursés sur l’ensemble des prêts octroyés[3]. L'initiative et les talents d’organisateurs d'Herbert Hoover furent remarqués par l’ambassadeur américain, Walter Hines Pages et par d’autres personnalités de Londres.

Vers la fin du mois d’, ils demandèrent à Herbert Hoover d'organiser une opération humanitaire de grande envergure d'aide alimentaire de la Belgique.

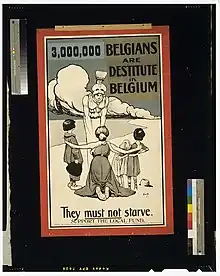

Après l’invasion de l’Allemagne en 1914, la production agricole de la Belgique, un des pays les plus urbanisés d’Europe, ne couvrait qu'un quart des besoins. En outre, l’occupant allemand réquisitionnait une part de la production locale pour son armée. La population était donc menacé de famine en l'absence d'aide alimentaire[4].

Millard Shaler, un expatrié américain et ingénieur des mines, se rendit bien vite compte qu’il ne suffisait pas d’acheter des denrées alimentaires et de les apporter sur place. La Grande-Bretagne avait en effet imposé un blocus économique à l’Allemagne, ainsi qu’à tous les pays occupés, car elle savait que si Shaler y acheminait des denrées alimentaires, les Allemands s’en empareraient. En quête d’une solution, Shaler prit contact avec l’ambassadeur Page, qui lui-même prit contact avec Herbert Hoover.

Fonctionnement

Le rôle de la Commission, au budget mensuel de 12 millions de dollars alimenté par des dons individuels et des subventions de l’État, était de récolter des denrées alimentaires et autres biens de première nécessité à l’étranger, puis à les envoyer en Belgique, où les cellules de la CRB en contrôlaient la distribution, elle-même assurée par les membres du Comité national de secours et d’alimentation (aussi appelé Comité national), une organisation belge créée par Émile Francqui, le bourgmestre de Bruxelles Adolphe Max, Ernest Solvay, Emmanuel Jansen et Édouard Bunge. Cette supervision par la CRB était primordiale, car les employés du Comité national n’étaient pas des citoyens issus d’un pays neutre et étaient dès lors contraints d’obéir aux ordres des soldats allemands, contrairement à la Commission for Relief in Belgium. Les denrées achetées principalement aux États-Unis et au Canada, également en Argentine, en Hollande, dans les pays de l'Empire britannique importées en Belgique par la CRB demeuraient la propriété de l’ambassadeur américain en Belgique, Brand Whitlock, jusqu’à leur distribution à la population.

Ces denrées était alors distribuée par des Magasins Communaux mis en place ou par des magasins privés quand ceux-ci ne suffisaient pas[5].

C'est ainsi qu'à la suite d'accords réalisés entre Delhaize Le Lion, le CNSA et la CRB et autorisés par l’occupant, plusieurs succursales de Delhaize le lion ont servi à la distribution des aliments portant le label "CNSA", "CRB" ou "Comité National" dans les villes et les villages où la distribution officielle ne suffisait pas[5].

Obstacles et entraves

Maintenir la CRB à flot ne fut pas une mince affaire, si bien que Hoover et ses associés durent déployer des efforts démesurés. Les Allemands méprisaient la présence étrangère dans le pays et voyaient d’un mauvais œil le blocus britannique, qu’ils tenaient responsable de la nécessité de l’aide étrangère en Belgique. Pour leurs parts, de nombreux hommes politiques britanniques d’envergure, à l’instar de Lord Kitchener et Winston Churchill, opinaient qu’il revenait aux Allemands de nourrir la population belge, sans quoi ils devraient assumer les conséquences et gérer les émeutes provoquées par la famine en Belgique. En outre, les Britanniques étaient d’avis que l’aide internationale destinée à soulager la population était en réalité favorable aux Allemands et allongeait ipso facto la guerre. Britanniques et Allemands tentèrent à plusieurs reprises de mettre un terme à l’aide internationale. Les années de guerre sont jalonnées d’incidents où des sous-marins allemands coulèrent des navires destinés à l’aide, principalement lorsque les tensions au sein des relations avec les États-Unis étaient au plus haut[4]. À la fin de la guerre, la Commission avait acheté et envoyé près de 5,2 millions de tonnes de nourriture à 9,5 millions de citoyens victimes de la guerre[6]. La CRB envoya plusieurs navires chargés de denrées en Belgique munis de sauf-conduits obtenus par Herbert Hoover après avoir négocié avec les autorités britanniques et allemandes.

Nonobstant les drapeaux et gigantesques bannières à l’effigie de la CRB qu’arboraient les navires, des pertes furent à dénombrer. Exemple emblématique : le sous-marin allemand SM UB-4 coula le Harpalyce en qui revenait d’une livraison à Rotterdam. Cet incident coûta la vie à 15 personnes.

Extension de l'aide au Nord de la France

À partir d', l'aide fut étendue aux territoires du Nord de la France occupés par les empires centraux en application d'une convention signée le à Bruxelles entre la CRB et l'armée allemande. Comme en Belgique, les autorités allemandes trouvaient intérêt à cette aide qui évitait les émeutes de la faim et permettait de poursuivre les prélèvements sur la production agricole locale.

Les denrées étaient acheminées de Belgique dans des dépôts par voie fluviale, les transports ferroviaires étant réservés à l'armée allemande, et distribués par le Comité d'alimentation du Nord de la France (CANF) créé sur le modèle du Comité national de secours et d'alimentation[7].

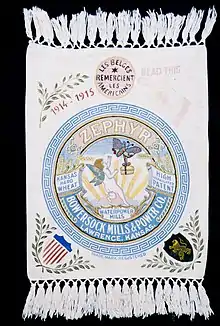

Sacs de farine

Entre 1914 et 1918, la Commission for Relief in Belgium expédia près de 320 000 tonnes de farine vers la Belgique. La farine était conditionnée dans des sacs en coton par les employés des moulins américains. La CRB surveillait d’un œil attentif les déplacements de ces sacs en Belgique, étant donné que, d’une part, les usines allemandes avaient besoin du coton et que, de l’autre, la Commission craignait que ces sacs, une fois vides, ne fussent remplis d’une farine de qualité inférieure à l’étranger et revendus en Belgique comme de la farine destinée à l’aide alimentaire. En conséquence, les sacs de farine vides étaient soigneusement collectés et redistribués aux écoles d’enseignement professionnel, aux ateliers de couture, aux couvents et aux artistes. Divers métiers en Belgique réutilisèrent les sacs de farine et les transformèrent en vêtements, accessoires, oreillers, sacs et autres objets usuels. Si de nombreuses femmes décidaient d’y broder le logo du moulin ainsi que la marque de la farine, il arrivait de temps à autre que des décorations originales fussent brodées, peintes, ou dessinées au pochoir sur le tissu. Les décorations étaient nombreuses et variées : témoignages de gratitude envers les Américains ; œuvres en dentelle ; drapeaux belges et américains ; lions belges ; coqs gallois ; aigles américaines ; symboles de paix, de force et de courage ; couleurs de la Belgique, noir, jaune, rouge ; couleurs des États-Unis, rouge, blanc, bleu. Les artistes, à plus forte raison, utilisaient les sacs de farine comme toile pour leurs peintures à l’huile. Une fois décorés, les sacs de farine étaient minutieusement contrôlés puis distribués à des commerces et organisations en Belgique, en Angleterre et aux États-Unis, dans le but de récolter des fonds destinés à l’achat de denrées alimentaires pour les victimes mais aussi à l’aide pour prisonniers de guerre. De nombreuses pièces furent également offertes aux membres de la Commission for Relief in Belgium en signe de remerciement pour l’aide fournie à la population belge. Herbert Hoover reçut plusieurs centaines de ces sacs en cadeaux. Le musée de la Herbert Hoover Presidential Library possède l’une des plus grandes collections au monde de sac de farine datant de la Première Guerre mondiale[8].

Héritage

BAEF

À la fin de la guerre, il restait quelque 30 millions de dollars dans les caisses de la Commission. À aucun moment Hoover ne remit en cause le fait que l’argent de la CRB revenait de droit au peuple belge. Une seule question subsistait néanmoins : de quelle manière redistribuer cet argent ? Avec l’accord du gouvernement belge, Herbert Hoover proposa d’allouer ces fonds à « la promotion de l’enseignement en Belgique parmi toutes les couches de la population ». Cette décision aboutit finalement au paiement de plus de 100 millions de francs belges à chacune des quatre universités et aux deux écoles techniques. Cet argent permit également la création de la Fondation Universitaire / Universitaire Stichting et de la CRB Educational Foundation aux États-Unis, qui prendra plus tard le nom de Belgian American Educational Foundation (BAEF).

Émile L. Boulpaep, qui succéda à Léon Fraikin à la tête de la BAEF en 1977 et qui en est toujours aujourd’hui le président, multiplia les avoirs de la fondation par huit au cours des 20 années qui suivirent[9].

Article connexe

Références

- Fernand Passelecq, Les déportations belges à la lumière des documents allemands, Berger-Levrault, (ISBN 978-1-289-35033-8, lire en ligne), p. 288

- Sébastien Farré, « La Commission for Relief of Belgium : neutralité, action humanitaire et mobilisations civiles durant la Première Guerre mondiale », Relations internationales, vol. n° 159, no 3, , p. 69 (ISSN 0335-2013 et 2105-2654, DOI 10.3917/ri.159.0069, lire en ligne, consulté le )

- Kittredge, Tracy B. _The History of the Commission for Relief in Belgium_. Privately published, circa 1917.

- (en) George Nash, The life of Herbert Hoover, vol. 2 : The humanitarian, 1914-1917 (Biographie), New York New York, W.W. Norton,Palgrave Macmillan, , 1re éd., 497 p. (ISBN 978-0-393-02550-7, OCLC 1038442389).

- « Aux comptoirs du "Lion": les magasins privés et la Grande Guerre - Alimentation - RTBF 14-18 », sur RTBF (consulté le )

- Gay, George I. _Public Relations of the Commission for Relief in Belgium_, vol. 2 Stanford: Stanford University Press, 1929.

- Stéphane Lembré, La guerre des bouches (1914-1918). Ravitaillement et alimentation à Lille., Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, , 195 p. (ISBN 978-2-7574-1280-0), p. 24

- (en) « Ecommcode », sur Ecommcode / How To Guides (consulté le ).

- « baef.be/documents/home.xml?lan… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Herbert Hoover Presidential Library

- Public Relations of the Commission for Relief in Belgium

- Belgian American Educational Foundation

- Herbert Hoover and the Commission for Relief in Belgium