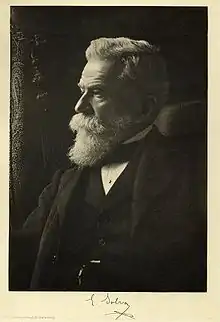

Ernest Solvay

Ernest Solvay, né le à Rebecq-Rognon et mort le à Ixelles, est un chimiste et un industriel belge, fondateur de la Société Solvay & Cie[1] et grand mécène de la recherche scientifique de son époque.

| Naissance |

Rebecq-Rognon (Belgique) |

|---|---|

| Décès |

Ixelles (Belgique) |

| Nationalité |

|

| Domaines | Chimiste, entrepreneur, industriel |

|---|---|

| Institutions | Société Solvay & Cie, Solvay Brussels School |

| Renommé pour | Procédé Solvay, Congrès Solvay |

Biographie

Passionné très tôt par la physique, la chimie et l'histoire naturelle, Ernest est pourtant entravé dans sa quête de connaissance lorsqu'une grave maladie l'empêche d'entrer à l'université. Il reçoit toutefois une bonne formation scientifique du frère Macardus, diplômé de l’École des Mines de Mons, professeur de sciences de l'institut des Frères de la Doctrine Chrétienne à Malonne où Ernest Solvay a suivi sa formation secondaire[2]. Autodidacte, il commence à travailler à 21 ans dans l'usine à gaz de son oncle en y apportant maints perfectionnements, notamment la récupération de l'ammoniaque. Au cours d'une expérience, il découvre un procédé révolutionnaire de fabrication de la soude. Conscient du parti qu'il peut tirer de cette découverte, le jeune homme fait breveter une première fois en 1861 une méthode économique de son invention pour fabriquer du carbonate de soude trop rare à l'état naturel, un procédé à l'ammoniac qui permet la fabrication industrielle du carbonate de sodium (Na2CO3) à partir de chlorure de sodium et de calcaire, connu depuis lors sous le nom de procédé Solvay. Le carbonate de sodium est un composé essentiel dans de nombreuses applications industrielles, notamment la fabrication du verre, la métallurgie et la détergence.

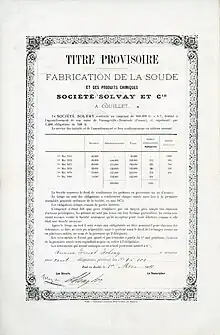

C’est à Couillet en 1863, où il installe sa première usine, qu’Ernest Solvay jette avec son frère Alfred et leur associé, l’avocat Eudore Pirmez, les bases de ce qui allait devenir un empire de la chimie. Après un départ difficile, la Société Solvay & Cie prend progressivement une dimension internationale et devient l'un des géants de l'industrie chimique. De 200 kg en 1865, la production journalière passe à 3 tonnes en 1867. En 1900, 95 % de la production mondiale de soude provient du « procédé Solvay ». Son entreprise Solvay & Cie devient, à la fin du XIXe siècle, une référence mondiale de l'industrie chimique.

Parce que dans la conjoncture favorable, il entrevit les intérêts d'une union avec les sciences, il cofonda en 1900 avec Ernest Bichat l'Institut électrotechnique de Nancy, devenu en 1948 École nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy (ENSEM)[3] - [4].

Son procédé nécessite du calcaire, de la houille et du chlorure de sodium. Tout naturellement, Solvay implante des usines là où il rencontre les matériaux de base, d'abord en Lorraine française, notamment à Dombasle, qui deviendra le principal centre de production de carbonate de sodium mondial à la fin du XIXe siècle).

En 1896, Solvay & Cie installe une exploitation de calcaire dans la calanque de Port-Miou, juste avant Cassis. Le site s'y prête à merveille, Port-Miou est une calanque profonde de plus d'un kilomètre, taillée comme un fjord. De ses hautes parois rocheuses, son calcaire d'excellente qualité était concassé sur place avant d’être embarqué sur des eaux toujours calmes[5] pour l’usine de soude de Salin-de-Giraud, distante d’une centaine de kilomètres. Une centaine d’ouvriers furent embauchés, et grâce à une automatisation toujours plus perfectionnée, la production annuelle, passée de 80.000 à 100.000 tonnes, ne nécessita plus qu’une douzaine d’hommes. Jusqu’à sa fermeture en 1981, 6 à 7 millions de tonnes de roches furent extraites de ses flancs. Pourtant, si depuis 1810, ce n’était pas la première fois qu’une industrie était implantée dans les calanques sans que personne s'en émeuve, cette exploitation-là, contemporaine de la loi du 21 avril 1906, la première en France destinée à la protection des espaces naturels, souleva très tôt de vaines mais vives protestations, comme celle du 13 mai 1910, orchestrée par les instances les plus disparates, des Félibriges au conseil municipal de Cassis, en passant par les excursionnistes marseillais, le syndicat des pêcheurs de Cassis, les adeptes du naturalisme de l'époque[6].

Le brevet Solvay est ensuite exploité en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, en Autriche. C'est tout un empire industriel et commercial qui est créé, novateur aussi dans ses méthodes : collaboration étroite entre les diverses usines, contrôles stricts à chaque stade de la fabrication. Il est fondateur de l'entreprise chimique et pharmaceutique Solvay SA et de l'École de commerce Solvay (renommée Solvay Brussels School of Economics & Management[7] en 2008) de l'université libre de Bruxelles.

Grand capitaine d'industrie, il prend également des initiatives sociales peu communes pour l'époque en étant le précurseur de la législation sociale dans ses usines, où il a intégré un système de sécurité sociale : une pension pour les travailleurs dès 1899, la limitation du temps de travail avec la journée de 8 heures en 1908, l'instauration des congés payés en 1913, le recyclage professionnel…

Il dessine ainsi les contours d'une structure sociale fondée sur l'organisation du marché du travail, sur l'égalité des chances et sur l'implication de l'État. Politiquement engagé, Ernest Solvay continue son combat pour les droits des travailleurs au Sénat (de 1892 à 1894 et de 1897 à 1900) avant d'être nommé ministre d'État en 1918. Il crée également de nombreuses œuvres sociales comme, en 1914, le Comité national de Secours et d'Alimentation qui joue un rôle considérable dans le ravitaillement de la Belgique pendant la Grande Guerre.

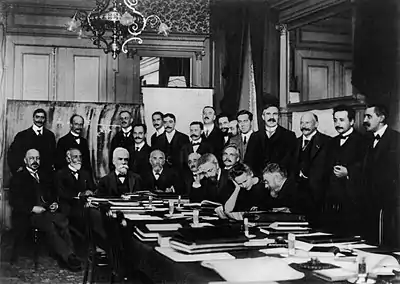

Il est le mécène principal de l’université libre de Bruxelles (ULB) où il fonde l'Institut de physiologie (1895), l'Institut de sociologie (1894) et l'École de commerce Solvay (1903). Son soutien au développement des sciences sociales joua un rôle significatif dans la naissance de l'École de Bruxelles. Grand promoteur des sciences, sa passion s'exprime encore au travers de la création de l'Institut international pour la physique et la chimie à Bruxelles (1894). Il crée avec le soutien de différentes personnalités de l'époque, scientifiques et banquiers, une cité scientifique destinée à abriter ces différents instituts dont les bâtiments, construits par des architectes de renom, sont toujours visibles, disséminés dans le parc Léopold. C'est là que se tiennent tous les 3 ans les fameux Conseils Solvay (ou Congrès Solvay). Pendant une semaine, un Conseil d'une vingtaine de spécialistes discute d'un problème d'actualité soigneusement préparé par d'éminents rapporteurs. La première édition, en 1911, réunit onze prix Nobel dont notamment Marie Curie, Albert Einstein, Paul Langevin, Max Planck, Ernest Rutherford, Henri Poincaré et le duc Maurice de Broglie comme secrétaire-rapporteur. (Cf. The Solvay Science Project(Exposition et base de données)

Le groupe Solvay occupe à peu près 30 000 personnes et compte plus de 400 établissements dans 50 pays. En septembre 2022, une enquête de la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) [8] révèle que ce groupe est responsable d’une vaste pollution aux perfluorés, connaissait la toxicité de ces "produits chimiques éternels" et continue à en utiliser[9].

Ernest Solvay était convaincu que le bonheur des hommes ne peut provenir que de la diffusion du savoir.

En 1893, il achète au baron Antoine de Roest d'Alkemade le château de La Hulpe construit en 1842 par le marquis Maximilien-Guillaume de Béthune.

Il a été choisi comme un des Cent Wallons du siècle, par l'Institut Jules Destrée, en 1995.

Il est inhumé au cimetière d'Ixelles à Bruxelles. C'est une tombe signée Victor Horta.

Alpinisme

Ernest Solvay vient sur le tard à l'alpinisme. A cinquante-sept ans, il part pour la Suisse avec son secrétaire Charles Lefébure et ensemble ils font de mémorables ascensions[11]. Il fera notamment le Grépon d'un niveau de difficulté élevé. A soixante ans, il fait l'ascension de trois 4000 m: le Mont Blanc, la Jungfrau et le Cervin[12]. Jusqu'à quatre-vingt et un ans, il se rend dans les Alpes pour faire des courses[12]. Il fait construire en 1917 un refuge qui porte encore son nom à 4003 m sur l'arête du Hörnli (SolvayHütte) au Cervin.

Philanthropie

Ernest Solvay était également un philanthrope. Il commença à se préoccuper du sort des travailleurs à la suite de violentes émeutes qui firent des tués et des blessés et qui se déroulèrent dans le bassin de Charleroi, région où il avait implanté sa première usine de fabrication de la soude. À la suite de cela, il essayera de mettre en place des réformes, qu’il appellera « Plan Social », dont le but était de donner une plus grande égalité sociale[13]. Parmi ces réformes, on peut en citer plusieurs :

- Le productivisme : selon lui, il faut absolument augmenter la production de biens matériels et intellectuels et la répandre dans la masse humaine afin de rendre la vie de celle-ci beaucoup plus agréable.

- Le comptabilisme : il se caractérise comme un moyen de développer la production des richesses. Il souhaitait via cette mesure, supprimer le système monétaire en place à l’époque car il le trouvait onéreux, un obstacle à la production et discriminatoire. En effet, il voulait une meilleure égalité entre les différents travailleurs[14].

- L’égalité pour tous au point de départ : pour Ernest Solvay, c’est non seulement une idée juste, mais qui permettrait également de formater un plus grand nombre de travailleurs capables et motivés. Il souhaitait notamment une instruction équivalente pour tous les enfants qu’ils soient riches ou pauvres, et permettre aux plus doués d’entre eux d’accéder plus facilement à l’instruction supérieure.

- Le chômage-capacitariat : Ernest Solvay voulait lancer le concept de « capacitariat » qui adapterait les qualifications des ouvriers en fonction des besoins de la production. Pour ce faire, il cherche à créer un enseignement « spécial ». En ce qui concerne les chômeurs, il prévoit non seulement de leur donner un droit à la vie, mais également un droit à l’occupation. Il voulait occuper et rendre plus efficaces les chômeurs par le biais de formations ou de bourses de travail qui leur auraient permis de trouver plus facilement du travail et surtout d’être plus productifs[15].

- Le développement de l’instruction primaire, technique et professionnelle : il souhaitait une meilleure instruction pour tous, afin que la population reçoive une meilleure formation, soit plus efficace et donc produise plus.

- L’assurance des fortunes : Ernest Solvay savait que pour que son Plan Social fonctionne, il fallait que les classes aisées fassent des sacrifices, et qu’elles ne se laisseraient pas faire. Il veut en contrepartie garantir une conservation de leur fortune et réviser un certain nombre de lois afin d’arriver à une suppression de tout ce qui est contre la productivité, et éviter que les sociétés anonymes continuent de s'approprier l’épargne.

- La libre socialisation.

- Empêcher les fraudes et le gaspillage de capitaux.

- L’implication de l’État dans la production : l’État doit assurer des garanties dans la création de sociétés commerciales ou industrielles en y participant financièrement. Cela permettrait un développement de l’industrie et du commerce qui réduirait le chômage. En contrepartie, l’État recevrait chaque année un dividende[16].

- L’impôt unique successoral : au yeux d’Ernest Solvay, le régime capitaliste génère des sources d’incapacités. L’une des raisons est la transmission du pouvoir héréditaire et de la richesse d’une génération à l’autre. Selon lui, c’est une grande source d’inégalités des chances de départ, et qui nuirait également au système productiviste. Sa réforme était que l’État devait créer un impôt afin de taxer toute transmission de fortune d’une génération à une autre afin de permettre une meilleure égalité des chances.

- Le droit à l’existence : Solvay veut par cette réforme que l’État reconnaisse le droit à la vie des invalides, des indigents, des malades, des incapables et des chômeurs involontaires. Il veut que l’État débloque des aides au plus vite, afin de leur donner accès à un autre mode de vie que celui des dépôts de mendicité ou des institutions de bienfaisance.

Distinctions et honneurs

- Grand officier de la Légion d'honneur (le )

- Grand officier de l'ordre de Léopold

- Ministre d'État

Hommages

- Monument sur la place communale de Rebecq

- L'astéroïde (7537) Solvay porte son nom

- Le mont Solvay de l'Antarctique a été nommé par Adrien de Gerlache pour honorer son mécène.

- Monument à Ixelles (Bruxelles)[17]

- Son nom est honoré dans la toponymie des villes belges de Grâce-Hollogne, Herstal, Ixelles, La Hulpe, Liège, Louvain, Morlanwelz, Renaix, Schaerbeek (place Solvay) et Ostende ainsi que dans les villes d'Allemagne de Grenzach, Rheinberg, Wesel, Westregeln et Würselen.

- Un refuge de montagne, le refuge de Solvay, situé sur l'arête du Hörnli, un versant du Cervin porte le nom d'Ernest Solvay (Solvayhütte)[18]. Ernest Solvay était membre du très jeune Club alpin belge.

Notes et références

- (en) « 150 years of a distinctive history ».

- (en) Kenneth Bertrams, Nicolas Coupain et Ernst Homburg, Solvay : History of a Multinational Family Firm, Cambridge University Press, (ISBN 978-1-107-31107-7, lire en ligne).

- « Plaquette de l'école nationale supérieure d’électricité et de mécanique » [archive du ], sur ensem.inpl-nancy.fr.

- « Histoire de l'ENSEM » [archive du ], sur ensem.inpl-nancy.fr.

- C’est là qu'en octobre 1376, la flotte du pape Grégoire XI, en route pour regagner Rome, se réfugia pour échapper à la tempête.

- cf Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Marseille, 1908-1911, p. 363 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5719228h/f371.item.r=Port-Miou.zoom

- (en) « School History ».

- « RTBF.be - La référence de l'actualité belge et internationale - Accueil - RTBF.be », sur RTBF (consulté le )

- « Solvay, responsable d’une vaste pollution aux perfluorés, connaissait la toxicité de ces "produits chimiques éternels" et continue à en utiliser », sur RTBF (consulté le )

- Pelouse W, croisement des allées 15 et 16.

- Anne-marie Wirtz-Cordier, Nouvelle biographie nationale - Tome 7, Bruxelles, Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, , 376 p. (lire en ligne), p. 304-311

- « Au jour le jour », L'Indépendance belge, , p. 2

- Louis Bertrand, Ernest Solvay, réformateur social, Bruxelles, Dechenne, , 111 p..

- Ernest Solvay, Notes sur le productivisme et le comptabilisme, Bruxelles, H. Lamertin, , 172 p..

- Jean-François Crombois, L'univers de la sociologie en Belgique de 1900 à 1940, Bruxelles, Éditions de l'université de Bruxelles, , 150 p..

- Andrée Despy-Meyer et Didier Devriese, Ernest Solvay et son temps, Bruxelles, Archives de l'ULB, , 349 p..

- Au carrefour de la chaussée d'Ixelles et de la rue du Prince Albert.

- Coordonnées : Altitude : 4 003 m Latitude : 45.97862, Longitude : 7.66301. Cabane non gardée.

Voir aussi

- Paul Langevin, Hommage à Ernest Solvay, 1932.

- Marina Solvay, Ernest Solvay, histoire de son entreprise familiale et son rôle dans la société, Bulletin trimestriel de l'ANRB, avril 2022, n° 310.

Liens externes

- The Solvay Science Project(Exhibition and database)

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) « Ernest Solvay », sur Find a Grave

- Ernest Solvay, industriel et ministre d'État