Vézac (Dordogne)

Vézac est une commune française située dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine.

| Vézac | |||||

Le château de la Malartrie au bord de la Dordogne. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Dordogne | ||||

| Arrondissement | Sarlat-la-Canéda | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Sarlat-Périgord noir | ||||

| Maire Mandat |

Christian Robles 2020-2026 |

||||

| Code postal | 24220 | ||||

| Code commune | 24577 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Vézacois | ||||

| Population municipale |

516 hab. (2020 |

||||

| Densité | 40 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 50′ 07″ nord, 1° 09′ 55″ est | ||||

| Altitude | Min. 49 m Max. 243 m |

||||

| Superficie | 12,97 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Sarlat-la-Canéda (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Sarlat-la-Canéda | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

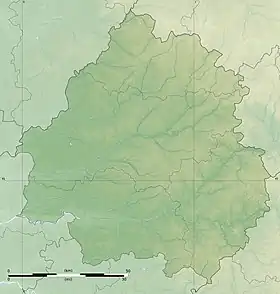

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Dordogne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Géographie

Généralités

Comprise dans l'aire urbaine de Sarlat-la-Canéda, la commune de Vézac se trouve en Périgord noir, dans le quart sud-est du département de la Dordogne. Elle est implantée à 10 kilomètres au sud-ouest de Sarlat-la-Canéda, sur la rive nord de la Dordogne, située dans une petite plaine au débouché du ruisseau du Pontou. L'agglomération principale est à un kilomètre de la rive, à proximité de la route départementale 703 qui longe le fleuve et près de la route départementale 57 venant de Sarlat-la-Canéda.

Des coteaux boisés (appelés pechs en occitan), en calcaire jurassique, enserrent une vallée débouchant au sud sur une plaine s'élargissant dans un méandre de la Dordogne. Le relief, qui comporte des falaises verticales, est de type karstique avec une circulation souterraine des eaux, alimentant des résurgences, dont une tout au sud, en bordure de la Dordogne (source de la Bullide). Un éperon en surplomb de la rivière au sud-est, le Pech de l'Aze, offre une vue presque circulaire de la vallée et des falaises qui la bordent.

L'eau du principal ruisseau, dit de Pontou, et de ses affluents a permis l'irrigation et l'utilisation de l'énergie hydraulique dans les moulins à eau, dont les quatre plus importants subsistent, certains ayant nécessité de gros travaux, comme le creusement du bief dans le roc au Moulin du Trel (ou du Treuil).

La terre de la plaine et du haut de la vallée est grasse et fertile, ainsi que celle des combes supérieures, permettant des cultures exigeantes, comme le blé, le tabac (culture maintenant en régression importante) et le maïs, mais le tournesol, le colza et les asperges sont aussi les nouvelles productions rémunératrices. Le noyer, culture emblématique de la région, étend son aire de production, car relativement facile à cultiver.

Les premières pentes les mieux exposées au sud étaient autrefois couvertes de vignes, disparues avec la crise du phylloxéra à la fin du XIXe siècle. Ces mêmes pentes en adret accueillent, par endroits, une flore de type méditerranéen. La forêt couvre les coteaux, composée principalement de chênes verts (yeuses) et de pins à la couleur sombre. Elle a eu une économie propre basée sur la production du bois qui pouvait être facilement descendu jusqu'au port sur la Dordogne (il en reste le nom du Vieux Port).

La récolte des châtaignes et le pacage des animaux (les porcs étaient nourris des glands des chênes) ont suscité la construction de petites habitations paysannes temporaires en pierres sèches, appelées improprement bories, et dont plus d'une quarantaine ont subsisté.

La commune qui fait partie de la petite région historique du Sarladais (région de Sarlat), qui répond aussi à l'appellation de Périgord Noir, est située entre deux plus beaux villages de France : La Roque-Gageac et Beynac-et-Cazenac qui sont visibles depuis la bande riveraine de la Dordogne.

Communes limitrophes

Vézac est limitrophe de sept autres communes.

Géologie

Situé sur la plaque nord du Bassin aquitain et bordé à son extrémité nord-est par une frange du Massif central, le département de la Dordogne présente une grande diversité géologique. Les terrains sont disposés en profondeur en strates régulières, témoins d'une sédimentation sur cette ancienne plate-forme marine. Le département peut ainsi être découpé sur le plan géologique en quatre gradins différenciés selon leur âge géologique. Vézac est située dans le troisième gradin à partir du nord-est, un plateau formé de calcaires hétérogènes du Crétacé[1].

Les couches affleurantes sur le territoire communal sont constituées de formations superficielles du Quaternaire datant du Cénozoïque et de roches sédimentaires du Mésozoïque. La formation la plus ancienne, notée c3a, date du Coniacien inférieur, composée de marnes et calcaires argileux grisâtres, calcaires marneux et glauconieux à rhynchonelles, calcaires fins à silex noirs (formation de la Rouquette). La formation la plus récente, notée Fy3-z, fait partie des formations superficielles de type alluvions subactuelles à actuelles. Le descriptif de ces couches est détaillé dans les feuilles « no 808 - Sarlat-la-Canéda » et « no 832 - Gourdon » de la carte géologique au 1/50 000 de la France métropolitaine[2] - [3] et leurs notices associées[4] - [5].

| Ère | Période | Époque | Formations géologiques | ||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cénozoïque (0 - 66.0) |

Quaternaire (0 - 2.58) |

Holocène |

| ||||||||||||||||||

| Pléistocène |

| ||||||||||||||||||||

| Néogène (2.58 - 23.03) |

non présent | ||||||||||||||||||||

| Paléogène (23.03 - 66.0) |

non présent | ||||||||||||||||||||

| Mésozoïque (66.0 - 252.17) |

Crétacé (66.0 - ≃145.0) |

Supérieur |

| ||||||||||||||||||

| inférieur | non présent. | ||||||||||||||||||||

| Jurassique (≃145.0 - 201.3) |

non présent | ||||||||||||||||||||

| Trias (201.3 - 252.17) |

non présent | ||||||||||||||||||||

| Paléozoïque (252.17 - 541.0) |

non présent | ||||||||||||||||||||

Relief et paysages

Le département de la Dordogne se présente comme un vaste plateau incliné du nord-est (491 m, à la forêt de Vieillecour dans le Nontronnais, à Saint-Pierre-de-Frugie) au sud-ouest (2 m à Lamothe-Montravel). L'altitude du territoire communal varie quant à elle entre 49 mètres[6] au sud-ouest, là où la Dordogne quitte la commune et sert de limite entre celles de Beynac-et-Cazenac et Castelnaud-la-Chapelle, et 243 mètres[6] - [7] au nord-est, près du lieu-dit les Vitarelles, en limite de la commune de Vitrac[8].

Dans le cadre de la Convention européenne du paysage entrée en vigueur en France le , renforcée par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, un atlas des paysages de la Dordogne a été élaboré sous maîtrise d’ouvrage de l’État et publié en [9]. Les paysages du département s'organisent en huit unités paysagères[Note 1] - [10]. La commune fait partie du Périgord noir, un paysage vallonné et forestier, qui ne s’ouvre que ponctuellement autour de vallées-couloirs et d’une multitude de clairières de toutes tailles. Il s'étend du nord de la Vézère au sud de la Dordogne (en amont de Lalinde) et est riche d’un patrimoine exceptionnel[11].

La superficie cadastrale de la commune publiée par l'Insee, qui sert de référence dans toutes les statistiques, est de 12,97 km2[6] - [12] - [Note 2]. La superficie géographique, issue de la BD Topo, composante du Référentiel à grande échelle produit par l'IGN, est quant à elle de 13,58 km2[3].

Réseau hydrographique

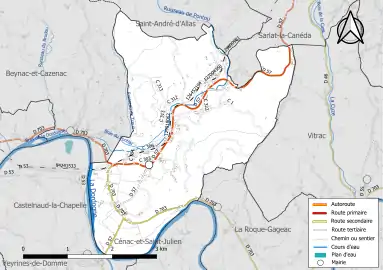

La commune est située dans le bassin de la Dordogne au sein du Bassin Adour-Garonne[15]. Elle est drainée par la Dordogne, le ruisseau de Pontou, le ruisseau du Treuil et par divers petits cours d'eau[Note 3], qui constituent un réseau hydrographique de 16 km de longueur totale[16] - [Carte 1].

La Dordogne, d'une longueur totale de 483,1 km, prend naissance sur les flancs du puy de Sancy (1 885 m), dans la chaîne des monts Dore, traverse six départements dont la Dordogne dans sa partie sud, et conflue avec la Garonne à Bayon-sur-Gironde, pour former l'estuaire de la Gironde[17] - [18]. Elle borde la commune au sud sur cinq kilomètres, face à Cénac-et-Saint-Julien et Castelnaud-la-Chapelle.

Son affluent de rive droite le ruisseau de Pontou traverse le territoire communal du nord à l'ouest sur cinq kilomètres, dont près d'un kilomètre et demi en limite de Saint-André-d'Allas et Sarlat-la-Canéda.

Affluent de rive droite d'un bras septentrional du ruisseau de Pontou, le ruisseau du Treuil arrose l'ouest de la commune sur 750 mètres dont 550 mètres en deux tronçons, face à Beynac-et-Cazenac.

La falaise de Vézac, le long de la Dordogne, vue depuis l'amont.

La falaise de Vézac, le long de la Dordogne, vue depuis l'amont. Idem, vue depuis l'aval.

Idem, vue depuis l'aval. Réseaux hydrographique et routier de Vézac.

Réseaux hydrographique et routier de Vézac.

Gestion et qualité des eaux

Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Dordogne amont ». Ce document de planification, dont le territoire s'étend des sources de la Dordogne jusqu'à la confluence de la Vézère à Limeuil, d'une superficie de 9 700 km2 est en cours d'élaboration. La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est l'établissement public territorial de bassin de la Dordogne (EPIDOR)[19]. Il définit sur son territoire les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, en respect des objectifs de qualité définis dans le troisième SDAGE du Bassin Adour-Garonne qui couvre la période 2022-2027, approuvé le [20].

La qualité des eaux de baignade et des cours d’eau peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité[Carte 2].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat du Bassin du Sud-Ouest », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[21]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[22].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 4]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[25] complétée par des études régionales[26] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Sarlat », sur la commune de Sarlat-la-Canéda, mise en service en 1995[27] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[28] - [Note 7], où la température moyenne annuelle est de 13,2 °C et la hauteur de précipitations de 854,5 mm pour la période 1981-2010[29]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Gourdon », sur la commune de Gourdon, dans le département du Lot, mise en service en 1961 et à 20 km[30], la température moyenne annuelle évolue de 12,4 °C pour la période 1971-2000[31], à 12,7 °C pour 1981-2010[32], puis à 13,1 °C pour 1991-2020[33].

Milieux naturels et biodiversité

Natura 2000

La Dordogne est un site du réseau Natura 2000 limité aux départements de la Dordogne et de la Gironde, et qui concerne les 104 communes riveraines de la Dordogne, dont Vézac[34] - [35]. Seize espèces animales et une espèce végétale inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE de l'Union européenne y ont été répertoriées[36].

La zone Coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne, qui s'étend au total sur 3 686 hectares et est partagée avec vingt-quatre autres communes, fait également partie du réseau Natura 2000[37] - [38]. Deux espèces de chauves-souris inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE de l'Union européenne y ont été répertoriées[37] : le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros).

Sur la commune, elle s'étend sur environ trois kilomètres carrés et correspond aux coteaux situés au nord de la route départementale 703, en deux sites séparés, notamment le long du ruisseau de Pontou — et de son affluent le ruisseau du Treuil — et de la Dordogne.

ZNIEFF

Vézac fait partie des 102 communes concernées par la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « La Dordogne »[39] - [40], dans laquelle ont été répertoriées huit espèces animales déterminantes et cinquante-sept espèces végétales déterminantes, ainsi que quarante-trois autres espèces animales et trente-neuf autres espèces végétales[41].

Urbanisme

Typologie

Vézac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8] - [42] - [43] - [44].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Sarlat-la-Canéda, dont elle est une commune de la couronne[Note 9]. Cette aire, qui regroupe 47 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[45] - [46].

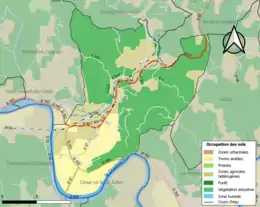

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (56 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (55,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (56 %), zones agricoles hétérogènes (22,1 %), terres arables (19,1 %), eaux continentales[Note 10] (2,8 %)[47].

L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 3].

Prévention des risques

Le territoire de la commune de Vézac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, la rupture d'un barrage[48]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[49].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Dordogne et le Céou. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1990, 1993, 1996, 1997, 1999, 2020 et 2021[50] - [48]. Le risque inondation est pris en compte dans l'aménagement du territoire de la commune par le biais du plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la « vallée de la Dordogne amont » approuvé le , pour les crues de la Dordogne[51] - [52].

Vézac est exposée au risque de feu de forêt. L’arrêté préfectoral du fixe les conditions de pratique des incinérations et de brûlage dans un objectif de réduire le risque de départs d’incendie. À ce titre, des périodes sont déterminées : interdiction totale du 15 février au 15 mai et du 15 juin au 15 octobre, utilisation réglementée du 16 mai au 14 juin et du 16 octobre au 14 février[53]. En septembre 2020, un plan inter-départemental de protection des forêts contre les incendies (PidPFCI) a été adopté pour la période 2019-2029[54] - [55].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) et des tassements différentiels[56]. Afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, un inventaire national permet de localiser les éventuelles cavités souterraines sur la commune[57]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[58]. 21,9 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (58,6 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national métropolitain)[Carte 4]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 11] - [59].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, par des mouvements de terrain en 1999 et et par des éboulements et/ou chutes de blocs en 1994[48].

Risque technologique

La commune est en outre située en aval du barrage de Bort-les-Orgues, un ouvrage de classe A[Note 12] situé dans le département de la Corrèze et faisant l'objet d'un PPI depuis 2009. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture de cet ouvrage[61].

Histoire

Les coteaux calcaires, sont, comme dans la toute proche vallée de la Vézère, parsemés de grottes naturelles parfois assez profondes, car creusées par d'anciennes résurgences. Une seule est connue pour avoir servi d'abri aux hommes du Paléolithique supérieur, à la période de l'Aurignacien. La grotte du Roc, au-dessus du hameau du même nom, a été fouillée par le célèbre préhistorien Denis Peyrony, puis étudiée en détail par Jean-Philippe Rigaud. Entre 30000 et 20000 av. J.-C., des dessins et des reliefs y ont été peints, gravés ou sculptés. Un dolmen situé au hameau de Peyrelevade à Vitrac sur la route dite "romaine" qui fait la limite à l'Est, est le témoin de la présence des hommes protohistoriques (vers 4000 av. J.-C.). La route n'apparaît pas sur une carte avant le XIIIe siècle, mais semble être un itinéraire antique de Limoges à Cahors, via Sarlat. Un abri sur une faille découpant la falaise de la Malartrie a conservé des vestiges de l'âge du bronze final (autour de 1000 av. J.-C.).

Le nom de Vézac est, apparemment, une trace de la présence gallo-romaine (Vetiacus? Domaine de Vetius ou Vitius?), mais le terroir est plutôt une dépendance agricole de Beynac, la paroisse voisine, couronnée de son château-fort haut perché qui a remplacé un proche village fortifié datant d'avant 1000 av. J.-C. La Dordogne est à la fois l'artère vitale et le lieu du danger qui amènent les ennemis comme les Vikings aux Xe siècle. L'éperon du Pech de l'Aze, idéalement placé pour surveiller l'amont et l'aval, est certainement fortifié, au haut Moyen Âge, au lieu-dit Marqueyssac, et devient un relais militaire du puissant seigneur de Beynac qui doit tenir en respect celui de Castelnaud, juché sur la falaise d'outre-rivière. Lors de l'essor agricole du Moyen Âge, les habitants sont assez riches pour que soit construit, puis agrandi un sanctuaire en pierres de taille. L'église paroissiale, dédiée à Saint-Urbain, a un chevet roman commencé au XIIe siècle et une nef, qui, malgré les remaniements, garde ce style d'origine. Les chapelles latérales sont construites selon les canons de l'art ogival au XIIIe siècle.

À la fin du XIIe siècle, l'influence politique des rois Plantagenêts, maîtres de l'Aquitaine, parvient sur la Dordogne et le château de Beynac est brièvement donné par le roi anglais, Richard Cœur de Lion, à l'un de ses lieutenants. Au XIVe siècle, Vézac est sur la ligne de front de la Guerre de Cent Ans, car la rive Sud avec Castelnaud comme point d'appui est souvent aux mains de l'Anglais, le sire de Beynac et l'évêque-comte de Sarlat tenant pour le roi de France. En 1350, le petit château-fort de Marqueyssac est pris et brûlé par les troupes anglaises, son seigneur, Hélie, devant se réfugier à Castelnaud[Note 13]. Cependant, lors de périodes de paix, la concurrence est vive entre l'évêque de Sarlat qui possède La Roque-Gageac et ses rivaux de Castelnaud et de Beynac. On a remarqué que les falaises qui font face à La Roque-Gageac ont été fortifiées à une époque inconnue. Une fois, les guerres anglo-françaises et les guerres de religion terminées, les châteaux et maisons nobles se transforment en résidences d'apparat. Le manoir de Rochecourbe construit au début du XVIe siècle est ensuite remanié au XVIIe et au XVIIIe et doté de très beaux plafonds ornés à la française. Le manoir de Soulvignac[Note 14], qui a appartenu à la puissante famille périgordine des Solminihac[Note 15], garde des traces du style ogival, mais est aussi complètement réaménagé au XVIIIe siècle. Une légende voulait que les premiers jardins "suspendus" de Marqueyssac, établis à flanc de coteau, aient été dessinés par André Le Nôtre, mais il semble que cela soit l'œuvre d'un de ses élèves, Porcher[Note 16], à la demande du magistrat, Bertrand Vernet, conseiller du Roi au présidial de Sarlat. La seigneurie passée aux mains de François Lavergne de Cerval, celui-ci fait édifier, à la fin du XVIIIe siècle, au sommet du coteau, un château résidentiel de style classique, couvert de lauzes, mais gardant la tour d'escalier plus ancienne.

À l'été 1789, les habitants de Vézac refusent d'arracher les "arbres de mai" que les communautés du Sarladais avaient plantés en signe de solidarité avec le mouvement antiféodal et les autorités envoyèrent des troupes pour le faire. Ces arbres de mai sont une préfiguration des arbres de la Liberté qui seront plantés, peu après, partout en France. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'agriculture connaît un développement important, grâce à l'amélioration des techniques et à l'établissement de moyens de transports rapides. La construction du pont routier de Fayrac en 1880 et celle de la route directe vers Sarlat (D 57) forment un carrefour routier, tandis que le chemin de fer arrive de Bordeaux pour relier Sarlat en 1884 et c'est à Vézac qu'est implantée la gare qui dessert les proches communes voisines, dont l'attrait touristique (les deux villages les plus voisins sont classés "plus beaux villages de France") commence à être connu bien au-delà du Sarladais. Le tabac et les céréales trouvent des débouchés faciles et, comme ailleurs, c'est la période de constructions de beaux bâtiments agricoles en pierre calcaire blonde sous des toits de lauzes ou de tuiles. La déprise agricole en fera des lieux d'habitation de choix pour des citadins ou des étrangers attirés par les richesses culturelles et par le climat de la région.

Parallèlement, la batellerie fluviale qui faisait de la rivière un moyen de transport séculaire (exportation du bois, des pierres et des produits agricoles), s'éteint du fait de la concurrence de la route et du fer. Sous le Second Empire, Julien de Lavergne de Cerval, un autre magistrat de Sarlat, hérite de Marqueyssac et entreprend d'agrandir les jardins dans un goût italien. En y ajoutant l'idée de créer des massifs de buis taillés selon les règles de l'art topiaire, il met en place ce qui deviendra le fleuron touristique de Vézac, grâce au travail de réhabilitation entrepris à la fin du XXe siècle. Les archives judiciaires gardent la trace d'un procès pittoresque intenté par un couple d'agriculteurs, les Camuzard, aux curés de Vézac et de Beynac. Un jour de 1890, les hommes d'église, tenant les chauve-souris pour des êtres maléfiques, étaient venus en tuer 200 à coups de fusil dans la fameuse grotte du Roc. Les excréments des petits animaux étaient nécessaires à la fumure des champs en terrasse de la petite ferme, en partie troglodytique, mais l'issue du procès n'est pas connue.

Un diplomate très en vue, le comte Charles de Beaupoil de Sainte-Aulaire, a jeté son dévolu sur le piémont de falaise de la Malartrie qui domine la Dordogne et fait construire, au début du XXe siècle, en une trentaine d'années, un élégant château néo-Renaissance sur une terrasse élargie à coup d'explosifs. Dans la première moitié du XXe siècle, l'exode rural commence, amplifié par le ravage du vignoble par le phylloxéra et aggravé par les pertes humaines de la Grande Guerre et provoque le déclin démographique pendant plusieurs dizaines d'années. Pendant la guerre de 1939-1945, des groupes clandestins se créent sous le patronage de l'Armée secrète et le secrétaire de mairie et instituteur, Abel Laviale, les soutient en fabriquant des faux papiers et en les ravitaillant. En 1944, un groupe de soldats allemands vient à la mairie de Vézac, le trouve à son travail de secrétaire de mairie et lui demande de les conduire auprès du maire. Il fait quelques pas avec eux puis s'enfuit dans des vignes. Un soldat allemand l'abat par réflexe, ce qui motivera l'officier commandant le groupe à expliquer au maire quelques minutes plus tard, que ce n'était pas son intention initiale. Un détachement des Chantiers de la jeunesse, qui fournit de la main-d'œuvre à la Société Guyenne-Pétrole, installe sur la commune, en 1943-1944, un chantier de carbonisation[63]. La paix revenue, Vézac se glorifie d'être dans "La Vallée des cinq châteaux"[Note 17] et s'est équipée pour l'accueil des touristes. Des hôtels, puis des résidences hôtelières de type gîte rural ou chambre d'hôtes fournissent un accueil de qualité et plusieurs terrains de camping (5 en 2011) permettent des séjours de moins en moins rustiques. Un projet de place centrale de style méridional et selon les plans de Jean Nouvel n'a pu voir le jour. Il n'y a donc pas de véritable agglomération centrale et la gare a été fermée. L'un des points d'attraction est la Dordogne, dont le cours paisible accueille, en été, des baigneurs et des petites embarcations de plaisance pour lesquelles une base de plein air a été créée face à la Malartrie. La plus grande partie du domaine de Marqueyssac, incluant le château classé et ses jardins, sont loués à la société Kléber Rossillon, spécialisée dans la gestion de sites culturels et touristiques, et qui gère aussi le château de Castelnaud voisin (musée des arts militaires du Moyen Âge). Après un important travail de réhabilitation, l'ouverture au public a eu lieu en mars 1997 et le succès est au rendez-vous avec 190 000 visiteurs annuels. Grâce à ses atouts naturels et patrimoniaux et à une gestion prudente qui a amené au classement en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), ce qui permet de maintenir une harmonie paysagère et architecturale, Vézac a repris le chemin de la croissance démographique.

Politique et administration

Administration municipale

La population de la commune étant comprise entre 500 et 1 499 habitants au recensement de 2017, quinze conseillers municipaux ont été élus en 2020[64] - [65].

Liste des maires

Juridictions

Dans le domaine judiciaire, Vézac relève[68] :

- du tribunal de proximité et du tribunal paritaire des baux ruraux de Sarlat-la-Canéda ;

- du tribunal judiciaire, du tribunal pour enfants, du conseil de prud'hommes et du tribunal de commerce de Bergerac ;

- de la cour d'appel de Bordeaux.

Démographie

Les habitants de Vézac se nomment les Vézacois[69].

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[70]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[71].

En 2020, la commune comptait 516 habitants[Note 18], en diminution de 15,55 % par rapport à 2014 (Dordogne : −0,85 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Emploi

En 2015[73], parmi la population communale comprise entre 15 et 64 ans, les actifs représentent 264 personnes, soit 43,1 % de la population municipale. Le nombre de chômeurs (vingt-sept) a diminué par rapport à 2010 (trente-cinq) et le taux de chômage de cette population active s'établit à 10,3 %.

Établissements

Au , la commune compte 103 établissements[74], dont 75 au niveau des commerces, transports ou services, huit dans la construction, huit dans l'agriculture, la sylviculture ou la pêche, sept dans l'industrie, et cinq relatifs au secteur administratif, à l'enseignement, à la santé ou à l'action sociale[75].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- La grotte ornée au Paléolithique supérieur au hameau du Roc, est classée en 1927 au titre des monuments historiques, elle n'est pas ouverte à la visite[76].

- L'église paroissiale Saint-Urbain, en grande partie romane (XIIe siècle avec des ajouts du XIVe siècle), est inscrite en 1974 au titre des monuments historiques[77].

- Le château de Marqueyssac, XVe et XVIIe siècles, dont les façades et toits sont inscrits au titre des monuments historiques en 1948[78]. Les jardins de Marqueyssac, 500 mètres d'allées, 150 000 pieds de buis sont classés « jardin remarquable de France »[79].

- Le château de la Malartrie qui surplombe la Dordogne, bien que proche du bourg de La Roque-Gageac, est situé sur le territoire de la commune de Vézac. Le site remonterait au XIIe siècle[Note 19]. Petit château de style néo-Renaissance construit à la fin du XIXe siècle par le comte Auguste de Sainte-Aulaire, ambassadeur de France.

- Le manoir de Rochecourbe (XVIe – XVIIIe siècle) présente des plafonds peints[80]. représentant les châteaux du voisinage.

- Le manoir de Soulvignac (XVIe – XVIIIe siècle). Pigeonnier. Le moulin ancien, dit moulin de Soulvignac ou Moulin-Caillou, existe encore, un peu plus loin.

- La croix de chemin sculptée.

Personnalités liées à la commune

- Comte Charles de Saint-Aulaire (1866-1954), diplomate, ambassadeur en Grande-Bretagne, proche collaborateur du Maréchal Lyautey, historien.

- Abel Laviale (1905-1944), instituteur résistant, fusillé par les occupants allemands.

- Jean Trémoulet (1909-1944), pilote automobile natif de la commune, vainqueur des 24 heures du Mans en 1938.

- Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp (1953-), député régional bruxellois (1989-2009), bourgmestre d'Ixelles (1993-2000), élu conseiller municipal et nommé adjoint au maire de Vézac en 2020[81].

Voir aussi

Bibliographie

- Romain Bondonneau, Vézac : Nature, Histoire, Jardins de Marqueyssac, Association Périgord Patrimoine, 2009, 36 p. (ISBN 978-2-9529765-3-4)

- Marie Chaussivert, Les églises médiévales du canton de Sarlat en Dordogne, Travail d'étude et de recherche, Bordeaux, Université Michel de Montaigne, 2003, 132 p. + 12 p. de pl.

- Jean-Philippe Rigaud, Le Paléolithique supérieur de l'abri Pataud (Dordogne) : Les fouilles de H. L. Movius Jr., suivi d'un inventaire analytique des sites aurignaciens et périgordiens de Dordogne, Thèse de doctorat, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1995, 328 p. (ISBN 2-7351-0628-4)

- Francis Guichard, Le procès des chauve-souris de la grotte du Roc à Vézac, il y a cent ans, in : Bulletin de la Société des Amis de Sarlat, no 48, 1992.

- Jean Maubourguet, La Renaissance au cœur du Périgord Noir ou le Sarladais au XVe et XVIe siècles, Périgueux, Éditions Pierre Fanlac, 1976, 168 p.

- Georges Bussières, La Révolution en Périgord, 2 vol. 1903.

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Une unité paysagère est un pan de territoire qui présente des caractéristiques paysagères propres.

- La superficie publiée par l’Insee est la superficie évaluée en 1975 par le service du cadastre de la Direction Générale des Impôts, corrigée des modifications communales intervenues depuis 1975. Elle comprend toutes les surfaces du domaine public et privé, cadastrées ou non cadastrées, à l'exception des lacs, étangs et glaciers de plus d'un kilomètre carré ainsi que des estuaires et ne correspond pas obligatoirement à la surface géographique[13] - [14]

- Contrairement à ce qu'indique le Sandre, le Céou, affluent de rive gauche de la Dordogne, n'arrose pas la commune de Vézac située entièrement en rive droite.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[23].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[24].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[60].

- Avancé par Maubourguet dans l'ouvrage cité, mais sans donner de source.

- Par lettre patente du 22 octobre 1590, Henri IV nomme le sieur de Fayrac à la capitainerie de Domme, au détriment du seigneur de Soulvignac qui est révoqué comme rebelle, sans doute pour excès de fanatisme en faveur de la Sainte Ligue.

- Son représentant le plus connu est Alain de Solminihac, abbé de Chancelade et évêque de Cahors dans la première moitié du XVIe siècle. Il a été déclaré bienheureux en 1981.

- Indication donnée par Maubourguet, sans source.

- Sont visibles depuis les bas de la commune, à Beynac-et-Cazenac, le château de Beynac, à Castelnaud-et-Saint-Julien, les châteaux de Castelnaud, de Fayrac et de Lacoste et, à Vézac même, le château de Marqueyssac.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- La Malartrie est interprétée comme maladrerie (léproserie).

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Vézac » sur Géoportail (consulté le 18 juillet 2022).

- « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le )

- IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- « Géologie de la Dordogne - Périgord », sur espritdepays.com (consulté le ).

- « Carte géologique de Vézac » sur Géoportail (consulté le 14 juin 2022).

- « Caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de la commune de Vézac », sur le Système d’information pour la gestion des eaux souterraines (SIGES) en Occitanie (consulté le )

- « Notice associée à la feuille no 808 - Sarlat-la-Canéda de la carte géologique harmonisée au 1/50 000 de la France métropolitaine », sur Infoterre, le site du BRGM (consulté le )

- « Notice associée à la feuille no 832 - Gourdon de la carte géologique harmonisée au 1/50 000 de la France métropolitaine », sur Infoterre, le site du BRGM (consulté le )

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « 243 » sur Géoportail (consulté le 8 juillet 2022)..

- IGN, « Répertoire géographique des communes (RGC) 2014 », sur drive.google.com

- « Pourquoi un Atlas des paysages du Dordogne ? », sur le site de l'atlas des paysages de la Dordogne (consulté le ).

- « Unités paysagères de la Dordogne », sur le site de l'atlas des paysages de la Dordogne (consulté le ).

- « Portrait du Périgord noir », sur le site de l'atlas des paysages de la Dordogne (consulté le ).

- Insee, « Comparateur de territoire - Commune de Vézac », sur le site de l'Insee (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Indicateurs en données ouvertes (superficie) », sur l'Observatoire des territoires (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Répertoire géographique des communes d'Île-de-France - définition de certains champs (dont la superficie) », sur data.iledefrance.fr (consulté le )

- « Cartographie du bassin Adour-Garonne. », sur adour-garonne.eaufrance.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Vézac », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en région Aquitaine (consulté le )

- « Confluence Dordogne-Garonne au bec d'Ambès » sur Géoportail (consulté le 12 novembre 2022)..

- Sandre, « la Dordogne »

- « SAGE Dordogne amont », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le )

- « Caractéristiques du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Sarlat - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Vézac et Sarlat-la-Canéda », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Sarlat - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Vézac et Gourdon », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Gourdon - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Gourdon - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Gourdon - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- - FR7200660 - La Dordogne, INPN, SPN-MNHN, Paris, consulté le .

- Carte du site « la Dordogne », INPN, consulté le . Afin de visualiser correctement la zone par rapport aux communes, cliquer en haut à droite sur la fenêtre « Couches disponibles », barrer d'abord la couche « Orthophotos » avant de cliquer sur « Fonds de cartes », puis sur la couche « Fonds Cartographique IGN ».

- Espèces, INPN, consulté le .

- [PDF] FR7200664 - Coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne, INPN, SPN-MNHN, Paris, consulté le .

- Carte du site FR7200664, INPN, consulté le . Afin de visualiser correctement la zone par rapport aux communes, cliquer en haut à droite sur la fenêtre « Couches disponibles », barrer d'abord la couche « Orthophotos » avant de cliquer sur « Fonds de cartes », puis sur la couche « Fonds Cartographique IGN ».

- [PDF] - La Dordogne (Identifiant national 720020014), GEREA, INPN, SPN-MNHN, Paris, consulté le .

- Carte de la ZNIEFF « la Dordogne », INPN, consulté le . Afin de visualiser correctement la zone par rapport aux communes, cliquer en haut à droite sur la fenêtre « Couches disponibles », barrer d'abord la couche « Orthophotos » avant de cliquer sur « Fonds de cartes », puis sur la couche « Fonds Cartographique IGN ».

- Espèces, INPN, consulté le .

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Vézac », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Dordogne », sur www.dordogne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Dordogne », sur www.dordogne.gouv.fr (consulté le ), liste des risques par communes, pages 111-133.

- [PDF]« Plan de prévention du risque inondation de la « vallée de la Dordogne amont » », sur le site de la préfecture de la Dorodgne, (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Dordogne », sur www.dordogne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Protection de la forêt contre les incendies », sur le site de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine, (consulté le )

- « Plans Départementaux et Inter-Départementaux de Protection des Forêts Contre les Incendies », sur le site de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Dordogne », sur www.dordogne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Vézac », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Dordogne », sur www.dordogne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- Le nom occitan des communes du Périgord - Vesac sur le site du Conseil général de la Dordogne, consulté le .

- Francis A. Boddart, Les chantiers de la jeunesse et la Dordogne, 1940-1944 : de la révolution nationale à la production industrielle, Périgueux, IFIE Éditions Périgord, , 342 p. (ISBN 978-2-916265-18-6), p. 251-268.

- Article L2121-2 du code général des collectivités territoriales, sur Légifrance, consulté le 17 septembre 2020.

- Résultats des élections municipales et communautaires 2020 sur le site du ministère de l'Intérieur, consulté le 26 novembre 2020.

- Union départementale des maires de la Dordogne, consultée le 10 septembre 2014.

- « Voici vos 557 maires », édition spéciale de Sud Ouest du 3 avril 2008, p. 24.

- « Annuaire des juridictions d'une commune », sur le site du ministère de la Justice (consulté le ).

- Nom des habitants des communes françaises sur le site habitants.fr, consulté le 26 novembre 2016.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Dossier complet - Commune de Vézac (24577) - Activités, emploi et chômage - tableaux EMP T2 et EMP T4 sur le site de l'Insee, consulté le 5 février 2019.

- « Établissement - Définition », sur Insee (consulté le ).

- Dossier complet - Commune de Vézac (24577) - Établissements actifs par secteur d'activité - tableau CEN T1 sur le site de l'Insee, consulté le 5 février 2019.

- « Grotte du Roc », notice no PA00083060, base Mérimée, ministère français de la Culture, consultée le 30 septembre 2017.

- « Église Saint-Urbain », notice no PA00083059, base Mérimée, ministère français de la Culture, consultée le 30 septembre 2017.

- « Château de Marqueyssac », notice no PA00083058, base Mérimée, ministère français de la Culture, consultée le 30 septembre 2017.

- Les jardins suspendus de Marqueyssac

- Guy Penaud, Dictionnaire des châteaux du Périgord, éditions Sud Ouest, 1996, (ISBN 2-87901-221-X), p. 241.

- Fiche de Vézac, Union des maires 24, consulté le .