Château de Beynac

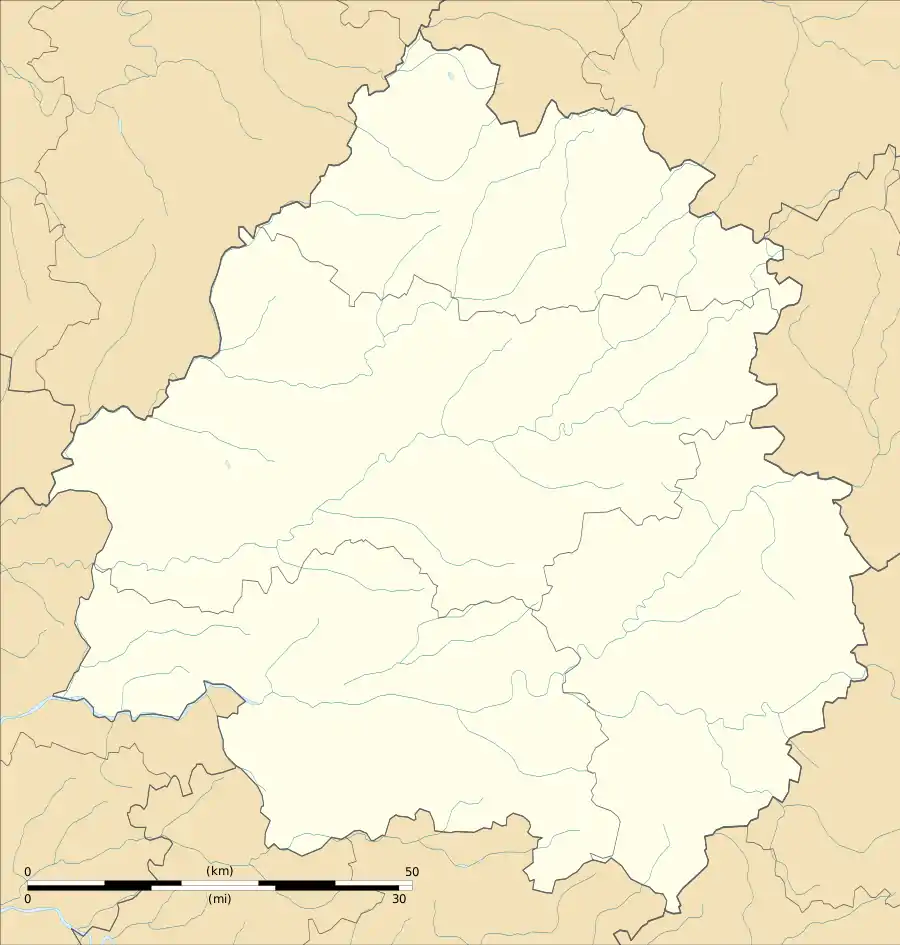

Le château de Beynac est situé sur la commune française de Beynac-et-Cazenac, dans le département de la Dordogne (Périgord noir). Ce château, classé monument historique, est l'un des mieux conservés et l'un des plus réputés de la région.

| Château de Beynac | |

.jpg.webp) Le château de Beynac. | |

| Période ou style | Château médiéval |

|---|---|

| Début construction | XIIe siècle |

| Propriétaire initial | Maison de Beynac |

| Propriétaire actuel | Albéric de Montgolfier[1] |

| Protection | |

| Coordonnées | 44° 50′ 25″ nord, 1° 08′ 43″ est |

| Pays | |

| Région | Nouvelle-Aquitaine |

| Département | Dordogne |

| Commune | Beynac-et-Cazenac |

Localisation

Cette construction médiévale, d'allure austère, perchée sur le haut d'un plateau calcaire domine le bourg de Beynac-et-Cazenac, sur la rive droite de la Dordogne, dans le département français de la Dordogne.

Historique

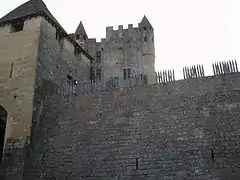

Le château fort est bâti dès le XIIe siècle par les barons de Beynac[note 1] pour verrouiller la vallée. L'à-pic étant suffisant pour décourager toute escalade côté vallée, les défenses s'accumulèrent côté plateau : double enceinte crénelée, double douve dont l'une approfondissait un ravelin naturel, double barbacane.

À la mort d'Adhémar de Beynac (1147–1189), croisé décédé sans postérité, Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, offre Beynac à Mercadier, son fidèle routier. Celui-ci est assassiné à Bordeaux en 1200 et la baronnie revient dans la famille d'origine. À partir de 1241, la châtellenie, dont fait partie le château de Commarque, est divisée entre deux frères, Gaillard et Mainard de Beynac. Les deux branches ne seront à nouveau unies qu'en 1379.

À l'époque de la guerre de Cent Ans, la forteresse de Beynac est l'une des places fortes françaises. La Dordogne sert alors de frontière entre France et Angleterre ; non loin de là, de l'autre côté du fleuve, le château de Castelnaud, rival de Beynac, était aux mains des Anglais.

La partie la plus ancienne du château est un gros donjon roman carré, vertigineux, aux rares percements, agrafé d'une bretèche et d'une échauguette, accosté d'une cage d'escalier en vis, mince comme un contrefort et terminé par une terrasse crénelée. D'un côté, un logis de la même époque lui est juxtaposé ; il a été retouché et agrandi aux XVIe et XVIIe siècles. De l'autre côté, c'est un logis en partie XIVe siècle, auquel sont accolés une cour et un escalier de plan carré desservant des appartements du XVIIe siècle. Les appartements ont conservé des boiseries et un plafond peint du XVIIe siècle ; la salle de réunion des États du Périgord est ainsi nommée parce que s'y réunissait la noblesse des quatre baronnies, celles de Beynac et Biron pour le sud et celles de Bourdeilles et Mareuil pour le nord ; elle garde une belle cheminée Renaissance sculptée de bucranes ; cette salle donne sur un petit oratoire entièrement décoré, au XVe siècle, de fresques parmi lesquelles une Pietà, un saint Christophe, une cène dans laquelle saint Martial est le maître d'hôtel. On peut également y voir de somptueuses tapisseries représentant des scènes de chasse et d'autres scènes de la vie des seigneurs de l'époque, ainsi que la reproduction de l'étendard de la famille de Beaumont-Beynac, propriétaire du château depuis le XVIIIe siècle jusqu'en 1961.

En 1962, le château est acheté aux enchères pour 170 000 Francs de l'époque[2] par Lucien Grosso, qui a fait fortune dans le milieu des casinos et boîtes de nuit de Marseille et d'Abidjan[3]. Il entreprend de le restaurer et de lui redonner vie, aidé ensuite par Denise Grosso, qu'il épouse une dizaine d'années plus tard. Lucien Grosso décède le , âgé de 98 ans, et Denise poursuit son œuvre[4] jusqu'à sa propre mort le [5]. Le couple, qui n'avait pas d'enfant, avait décidé en 1999 de léguer le château au sénateur Albéric de Montgolfier, pensant que ce fils de conservateur de musée, lui-même passionné de restauration du patrimoine, serait en mesure de continuer leur œuvre[6].

.svg.png.webp)

Description

Le château, protégé du côté du plateau par une double enceinte, a été bâti sur un surplomb de la falaise dominant à pic la Dordogne[7] de 150 m. Il présente la forme d'un quadrilatère irrégulier prolongé au sud par un bastion en éperon. Le sévère donjon carré, garni de créneaux, date du XIIIe siècle.

Sur une porte à linteau en accolade, on peut voir un décor de trois rosaces[8].

Protection aux monuments historiques

Le château de Beynac, y compris les murs d'enceinte et les terrasses, est classé par arrêté du [9].

Liste des barons et marquis de Beynac

- Maynard (1115-1124)

- Adhémar (croisé en 1147, mort entre 1189 et 1194)

- Mercadier. Il reçoit le château de Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre (1194-1200)

- Pons Ier (1200-1209)

- Gaillard (1238-1272)

- Pons II (1251-1300)

- Adhémar II (teste en 1341 et 1348)

- Pons III (mort avant son père)

- Boson, fils de Pons (il se marie en 1341 et meurt avant )

- Pons IV (1362-1366)

- Philippe (elle épouse son cousin Pons de Beynac, seigneur de Commarque, en 1379 et teste en 1403)

- Pons V, sénéchal de Périgord (teste en 1461 et 1464)

- Jean-Bertrand (teste en 1486)

- Geoffroy Ier († 1530)

- François († 1537)

- Geoffroy II (-1546)

- Geoffroy III

- Guy Ier, premier marquis de Beynac en 1620

- Isaac (1619-1687)

- Guy II

- Pierre (mort à Bordeaux le )

- Claude (mort le )

La famille de Beynac s'est éteinte en 1753 avec Pierre dernier marquis de Beynac[10] qui épousa en 1727 Anne-Marie Boucher, dont il eut deux filles : Julie qui épousa le marquis de Castelnau et Claude-Marie qui épousa en 1761 Christophe Marie de Beaumont du Repaire[11] (1731-1802), maréchal de camp. La famille de Beaumont du Repaire ajouta Beynac à son nom et porte depuis le titre de courtoisie de marquis de Beaumont-Beynac[12].

Au cinéma

Le château a servi de cadre au tournage des films :

- Le Capitan d’André Hunebelle, en 1960[13] ;

- Gaston Phébus en 1978 ;

- Elle voit des nains partout ! de Jean-Claude Sussfeld, en 1982 ;

- La Fille de d'Artagnan[note 2] de Bertrand Tavernier, en 1994 ;

- Les Couloirs du temps : Les Visiteurs 2 de Jean-Marie Poiré, tourné vers au château de Beynac ;

- À tout jamais (Ever After: A Cinderella Story, 1998) ;

- Jeanne d'Arc de Luc Besson, en 1999 ;

- Le Chocolat de Lasse Hallström, en 2000 ;

- Fanfan la Tulipe de Gérard Krawczyk, en 2003 ;

- Le Dernier Duel (The Last Duel) de Ridley Scott, en 2020.

Le château de Beynac.

Le château de Beynac. Entrée principale.

Entrée principale. Salle meublée du XVIIe siècle ornée d'armures et de tapisseries.

Salle meublée du XVIIe siècle ornée d'armures et de tapisseries. Salle du XVIIe siècle occupée par les propriétaires actuels.

Salle du XVIIe siècle occupée par les propriétaires actuels.

Cour basse et écurie (dont le toit a brûlé).

Cour basse et écurie (dont le toit a brûlé). Escalier Renaissance de style florentin.

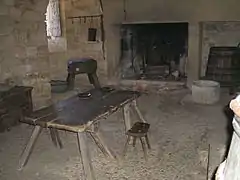

Escalier Renaissance de style florentin. Anciennes cuisines du XIIe siècle.

Anciennes cuisines du XIIe siècle. Entrée et pont-levis.

Entrée et pont-levis. Vue depuis la première enceinte.

Vue depuis la première enceinte. Le château fort de Beynac.

Le château fort de Beynac. Donjon du XIIe siècle.

Donjon du XIIe siècle. Extension du XIVe siècle.

Extension du XIVe siècle. La chapelle surplombant la vallée de la Dordogne XIIIe siècle, avec ajouts du XVIIe siècle.

La chapelle surplombant la vallée de la Dordogne XIIIe siècle, avec ajouts du XVIIe siècle.

Notes et références

Notes

- C'est l'une des quatre baronnies du Périgord.

- C'est sur la table de la cuisine (photo ci-dessous) que Sophie Marceau, dans le rôle d'Éloïse d'Artagnan, escrimait contre ses assaillants.

Références

- Titia Carrizey-Jasick, « Dordogne : la châtelaine de la forteresse de Beynac est décédée », Sud Ouest, (lire en ligne).

- L'Express, 1993.

- Jacques Follorou, Vincent Nouzille, Les Parrains corses : leur histoire, leurs réseaux, leurs protections, Paris, Fayard, 2004, p. 77 (en ligne).

- La Dépêche, .

- France Bleu.

- « Le sénateur Albéric de Montgolfier, nouveau châtelain de Beynac », France 3 Régions.

- André Châtelain, L'évolution des châteaux forts dans la France au Moyen Âge, Éditions Publitotal, , 319 p. (ASIN B004Z1ACJ4), p. 36.

- Nicolas Mengus, Châteaux forts au Moyen Âge, Rennes, Éditions Ouest-France, , 283 p. (ISBN 978-2-7373-8461-5), p. 76.

- « Château de Beynac », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, Volumes 43 à 44, 1916, page 239..

- Grand Armorial de France tome 2, page 116.

- Charondas À quel titre, Les Cahiers nobles, 1970..

- Voir la fiche technique sur Châteaux & films.

Voir aussi

Bibliographie

- Françoise Boudon, Ludwyne Saulnier, « Le château de Beynac », dans Congrès archéologique de France. 137e session. Périgord Noir. 1979, Paris, Société française d'archéologie, 1982, p. 287-313.

- Guy Penaud, Dictionnaire des châteaux du Périgord, Éditions Sud-Ouest, 1996, p. 36 (ISBN 2-87901-221-X).

- Jacques Lagrange, Dominique Audrerie, Pierre Pommarède, Le Périgord des mille et un châteaux, Périgueux, Pilote 24 édition, 2005, p. 261-264 (ISBN 2-912347-51-3).

- Anne Bécheau, Beynac et Cazenac. Histoire et chroniques, Carsac-Aillac, Association Plaisir de créer, , 318 p. (ISBN 978-2-7466-4662-9).

- Michelle Gaborit, Aspect de la peinture murale médiévale en Périgord, dans Congrès archéologique de France. 156e session. Monuments en Périgord. 1998, Société française d'archéologie, Paris, 1999, p. 83-93

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à l'architecture :

- Site officiel

- Visites en Aquitaine : Château de Beynac