Flore de Madagascar

L'inventaire de la flore de Madagascar compte de plus de 12 000 espèces de plantes vasculaires et non vasculaires. La fonge (champignons) est encore mal connue.

- Forêt pluviale dans le Parc national de Masoala ;

- Pervenche de Madagascar ;

- Arbre du voyageur (Ravenala madagascariensis) ;

- Riz en terrasses dans les Hautes Terres ;

- Allée des baobabs près de Morondava.

Environ 83 % des plantes vasculaires de Madagascar sont endémiques à l'archipel. Parmi ces endémiques, 85% des 900 espèces d'orchidées malgaches sont effectivement uniques à Madagascar ; environ 200 espèces de palmiers, six espèces de baobabs et des espèces emblématiques comme l'arbre du voyageur et la pervenche de Madagascar.

Ce taux très élevé d'endémisme tient au long isolement de Madagascar après sa séparation des terres africaines et indiennes au Mésozoïque, il y a respectivement 150 à 160 et 84 à 91 millions d'années. Cependant, il reste peu de lignées de plantes de l'ancienne flore du Gondwana ; la plupart des groupes de plantes présentes à l'époque contemporaine ont immigré par dispersion transocéanique bien après la séparation des continents.

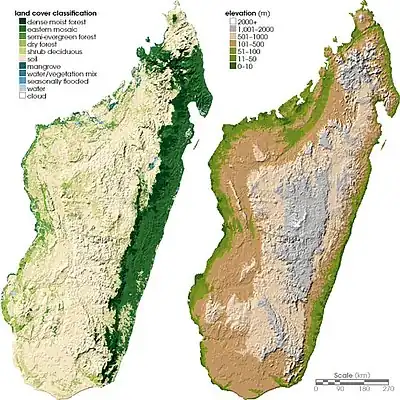

Après sa séparation continentale Madagascar a probablement connu une période sèche et les forêts tropicales humides ne se sont étendues que plus tard, de l'Oligocène au Miocène, lorsque les précipitations ont augmenté. Aujourd'hui, au Quaternaire, les forêts humides, y compris celles des basses terres, se trouvent principalement sur le plateau oriental où l'air humide de l'océan Indien se condense en pluie, arrêté par un escarpement. Une grande partie des hautes terres centrales, dans l'écorégion des forêts subhumides, est aujourd'hui dominée par des prairies, lesquelles sont largement considérées comme le résultat de la transformation humaine récente du paysage, mais certaines sont peut-être plus anciennes. La prairie se présente sous la forme d'une mosaïque avec des bois et des broussailles, y compris la forêt de tapia et des fourrés de feuillus durs sur les hautes montagnes. Les forêts sèches et les forêts succulentes se trouvent dans la partie occidentale plus sèche et se transforment en fourrés épineux uniques dans le Sud-Ouest, là où les précipitations sont les plus faibles et la saison humide la plus courte. Les mangroves sont présentes sur la côte Ouest, et une variété d'habitats de zones humides avec une flore adaptée se trouvent dispersés à travers l'île.

La première présence humaine sur les côtes de Madagascar remonte seulement à 2 000, voire 4 000 ans, la colonisation de l'intérieur des terres n'ayant eu lieu que quelques siècles plus tard. Les Malgaches ont utilisé la flore indigène à diverses fins, y compris l'alimentation, la construction et la médecine. Les plantes exotiques ont été introduites par les premiers colons, notamment français, puis par les commerçants, et beaucoup sont devenues importantes pour l'agriculture locale. Parmi elles, le riz, plat de base de la cuisine malgache, cultivé en terrasses dans les hauts plateaux, l'igname, le taro, le niébé et la banane plantain. Les cultures de plantation sont notamment le litchi, les clous de girofle, le café et la vanille, cette dernière étant au XXIe siècle l'un des principaux produits d'exportation du pays. Plus de 1 300 espèces et variétés introduites sont répertoriées, dont environ 600 se sont naturalisées et dont certaines sont devenues envahissantes.

La croissance de la population humaine et l'activité économique exercent des pressions sur la végétation naturelle de l'île, notamment par le biais d'une déforestation massive. Le taux d'endémisme élevé et la grande richesse en espèces, associés à une forte diminution de la végétation d'origine, font de l'île un point chaud de la biodiversité mondiale. Pour préserver les habitats naturels, environ 10 % de la superficie sont protégés, incluant les sites du patrimoine mondial du Tsingy de Bemaraha et des forêts tropicales de l'Atsinanana. Alors qu'historiquement c'étaient surtout les naturalistes français qui s'occupaient de décrire la flore de Madagascar, un certain nombre d'herbiers, de jardins botaniques, d'universités et d'institutions nationales et internationales du monde entier documentent aujourd'hui sa diversité végétale et s'engagent dans sa conservation.

Diversité et endémisme

Madagascar a été décrit comme « parmi les endroits les plus uniques au monde floristiquement parlant »[1] - [2]. Selon le Catalogue des plantes de Madagascar (2018), 343 familles de plantes vasculaires et de bryophytes sont recensées, soit quelque 12 000 espèces. La plupart des groupes de végétaux sont encore insuffisamment étudiés[3] - [4] - [5] - [6]. Parmi les plantes vasculaires, 83 % ne sont connues que sur cette île. Cinq familles entières de plantes dicotylédones sont endémiques de Madagascar : Asteropeiaceae, Barbeuiaceae, Physenaceae, Sarcolaenaceae et Sphaerosepalaceae[7] - [3]. Au moins 96 % des arbres et arbustes malgaches sont estimés endémiques[8].

Plantes vasculaires

Les Ptéridophytes

Parmi les plantes sans fleur - fougères, lycophytes et alliées - comptent environ 570 espèces décrites à Madagascar ; environ la moitié d'entre elles sont endémiques. Parmi les Cyatheaceae - fougères arborescentes écailleuses originaires des forêts humides - seules trois espèces sur les 47 décrites sont endémiques[9]. Six conifères du genre Podocarpus - tous endémiques - et un cycadophyte (Cycas thouarsii), sont originaires de l'île[7] - [10] - [11].

Les Angiospermes

Chez les plantes à fleurs (angiospermes), les groupes basaux et les magnoliidées totalisent environ 320 espèces malgaches dont quelque 94 % endémiques. Les familles les plus riches en espèces sont les Annonaceae, Lauraceae, Monimiaceae etMyristicaceae, principalement représentées par des arbres, des arbustes et des lianes, outre la famille étendue des poivriers herbacés (Piperaceae)[7].

Les monocotylédones sont très diversifiées. Avec plus de 900 espèces, dont 85 % endémiques, les orchidées (Orchidaceae) constituent la famille la plus riche en espèces sur l'île. Les palmiers (Arecaceae) comptent environ 200 espèces à Madagascar (la plupart dans le vaste genre Dypsis), soit plus de trois fois plus qu'en Afrique continentale ; toutes sauf cinq sont endémiques. Parmi les autres grandes familles de monocotylédones figurent les pandanacées avec 88 espèces endémiques de pandanus (Pandanus), que l'on trouve principalement dans les habitats humides à très humides, et les Asphodelaceae, endémiques pour la plupart, et plus de 130 espèces succulentes endémiques du genre Aloe. Les graminées (Poaceae, environ 550 espèces[12]) et les Cyperaceae (environ 300 sp.) sont bien représentées mais avec un taux d'endémisme plus faible (respectivement 40 %[12] et 37 %).

L'endémique Arbre du voyageur (Ravenala madagascariensis), emblème national et largement planté, est la seule espèce malgache de la famille des Strelitziaceae[7].

Les Eudicotylédones représentent l'essentiel de la diversité végétale de Madagascar et les familles les plus riches en espèces sont[7] :

- Fabaceae (662 espèces dont 77 % endémiques), dont beaucoup d'arbres des forêts malgaches, comme le bois de palissandre (genre Dalbergia) ;

- Rubiaceae (632 espèces dont 92 % endémiques), avec plus de 100 espèces de Psychotria et 60 essences de Caféier, majoritairement endémiques ;

- Asteraceae (535 espèces dont 81 % endémiques), avec plus de 100 espèces endémiques dans le genre Helichrysum ;

- Acanthaceae (500 espèces dont 94 % endémiques), avec 90 espèces endémiques dans le genre Hypoestes ;

- Euphorbiaceae (459 espèces dont 94 %endémiques), en particulier les vastes genres Croton et Euphorbe ;

- Malvaceae (486 espèces dont 87 % endémiques), notamment le vaste genre Dombeya (177 espèces dont 97% endémiques) et 7 des 9 espèces connues de baobabs (Adansonia), dont 6 sont endémiques ;

- Apocynaceae (363 espèces dont 93 % d'endémiques), dont l'illustre Pervenche de Madagascar (Catharanthus roseus) ;

- Melastomataceae (341 espèces dont 98 % endémiques), représentées surtout par des arbres et des arbustes.

Parmi les Eudicotylédones, Crassula micans est un exemple de pseudo-extinction[13]. Cette espèce du genre Crassula a été collectée une première fois en 1770, mais n'a été retrouvée qu'en 2000, alors que les botanistes la croyaient éteinte[14] - [15].

Plantes non vasculaires (Bryophytes et associées)

Un inventaire de 2012 recense 751 espèces et taxons infraspécifiques de mousses, 390 hépatiques et trois anthocérotes. Environ 34 % des mousses et 19 % des hépatiques sont endémiques. On ignore combien de ces espèces ont disparu depuis leur découverte, et il en reste probablement un certain nombre à décrire[4].

Algues

The natural history of Madagascar annonce une riche flore endémique de diatomées malgaches. La flore algale de Madagascar, en particulier les micro-algues comme les diatomées, est encore très mal connue. Des sédiments lacustres ont permis de reconstituer les variations paléoclimatiques de l'île[16]. Quelque 134 espèces diatomées d'eau douce ont été recensées dont la plupart issues de dépôts fossiles [5].

Fonge (champignons, lichens)

De nombreuses espèces de champignons restent très probablement encore à décrire à Madagascar[6]. Un certain nombre d'espèces sont consommées dans le pays, en particulier des genres Auricularia, Lepiota, Cantharellus (chanterelles) et Russula (russules)[6] - [17].

La plupart des espèces ectomycorhiziennes poussent dans des plantations d'eucalyptus et de pins introduits et aussi dans les forêts indigènes de tapia (Uapaca bojeri)[6].

Cinq cents espèces de lichens ont été répertoriées pour Madagascar (2016) mais le nombre réel a été estimé au moins au double[18].

Le champignon chytride Batrachochytrium dendrobatidis, responsable de la chytridiomycose, maladie infectieuse qui menace les populations d'amphibiens du monde entier, a longtemps été considéré comme absent de Madagascar. Il a été signalé en 2010 puis confirmé dans diverses régions et pour de nombreuses familles de grenouilles, alertant les scientifiques sur un nouveau danger pour la faune des grenouilles de l'archipel, déjà menacée[19].

Types de végétation

Madagascar présente des types de végétation contrastés et uniques, déterminés principalement par la topographie, le climat et la géologie. Un escarpement prononcé à l'Est capte la majeure partie des précipitations apportées par les alizés de l'océan Indien. Par conséquent, la ceinture orientale abrite la plupart des forêts humides, tandis que l'Ouest a une végétation plus sèche. La région de l'ombre pluviométrique du Sud-Ouest a un climat semi-aride. Les Hautes Terres du Centre, au-dessus de 800 m, présentent quelques hautes montagnes, même si le point culminant de l'île, soit 2 876 m, est situé au nord dans le massif du Tsaratanana. Les températures sont plus élevées sur la côte ouest, avec des moyennes annuelles pouvant atteindre 30 °C, tandis que les massifs élevés ont un climat frais avec une moyenne annuelle de 5 °C. La géologie de Madagascar se caractérise par des roches de socle principalement magmatiques et métamorphiques, avec un peu de lave et de quartzite dans les plateaux central et oriental, tandis que la partie occidentale présente des ceintures de grès, de calcaire (dont les formations tsingy) et de sable non-consolidé[20].

La distinction marquée entre la flore du centre-est et celle du centre-ouest de l'île a déjà été décrite par le naturaliste anglais Richard Baron en 1889[21]. Des auteurs du XXe siècle, dont Henri Perrier de la Bâthie et Henri Humbert, s'appuient sur ce concept et proposent plusieurs systèmes de classification similaires basés sur des critères floristiques et structurels[22]. Une classification de 2007, l'Atlas de la végétation de Madagascar, distingue quinze types de végétation (dont deux types dégradés et végétaux cultivés) basés sur l'imagerie satellite et les relevés au sol ; ils sont principalement définis en fonction de la structure végétale et diffèrent dans la composition des espèces dans différentes parties de l'île[20]. Ils correspondent en partie aux sept écorégions terrestres définies par le Fonds mondial pour la nature (WWF) à Madagascar[23] - [24] - [25] - [26] - [27] - [28] - [29].

Entre 50 000 et 100 000 hectares de forêts sont détruits chaque année à cause du braconnage et du besoin en charbon[30].

Les forêts ombrophiles

La forêt tropicale humide couvre actuellement environ 8 % de l'archipel, ce qui constitue une singulière réduction de surface : elle était estimée au double au XIXe siècle. Cette forêt ombrophile s'étend du niveau de la mer jusqu'à 2 750 m d'altitude, principalement sur les plateaux de l'Est, sur de profonds sols latéritiques développés à partir de roches cristallines (socle). Le WWF classe la ceinture orientale de forêt humide, en dessous de 800 m d'altitude, dans l'écorégion des « forêts des basses terres »[23] et les forêts des hautes terres dans l'écorégion des « forêts subhumides »[24].

Au Nord de l'île, la forêt humide s'étend vers l'ouest jusqu'au bassin du Sambirano et sur les îles au large dont Nosy Be[24]. Les précipitations moyennes annuelles sont de 1 500 à 2 400 mm, voire jusqu'à 6 000 mm dans des territoires comme la péninsule de Masoala[23] ; la saison sèche est courte ou absente. Les cyclones tropicaux frappent la côte Est de Madagascar certaines années et peuvent détruire certains habitats[23].

La strate supérieure de la forêt, essentiellement persistante, atteint 35 m de haut, se compose d'espèces d'arbres et de sous-bois représentées en particulier par des familles comme Burseraceae, Ebenaceae, Fabaceae et Myristicaceae ; bambous et lianes y sont fréquentes.

La forêt humide dégradée — savoka en malgache — couvre environ 10 % de l'île. Elle présente divers états de dégradation et se compose de vestiges forestiers et d'espèces plantées ou introduites. Elle est principalement le résultat de la culture sur brûlis en forêt primaire. Certains fragments de forêt abritent encore une biodiversité considérable[20].

La forêt littorale en mosaïque le long de la côte Est, couvre moins de 1% de la superficie terrestre malgache, sur des sédiments principalement sableux. Le climat est humide, avec des précipitations annuelles de 1 300 à 3 200 mm. La forêt littorale comprend les forêts de sols sablonneux, les forêts marécageuses et les prairies. Sa flore comprend diverses familles d'arbres, des lianes et orchidées épiphytes et des fougères, et, dans les forêts marécageuses, les pandans (Pandanus) et l'Arbre du voyageur (Ravenala madagascariensis) sont communs[20]. Elle fait partie de l'écorégion des « forêts des basses terres » du WWF[23].

Une zone isolée de forêt humide au sud-ouest, sur le versant Est du massif de l'Analavelona, est classée « forêt humide occidentale » par l'Atlas. Elle se trouve sur des laves et du sable entre 700 et 1 300 m d'altitude. La forêt est entretenue par la condensation de l'humidité de l'air ascendant. Elle n'est pas protégée, mais la population locale la considère comme sacrée[20]. Le WWF l'inclut dans l'écorégion des forêts subhumides[24].

Les forêts subhumides

La « forêt subhumide occidentale » s'étend à l'intérieur des terres du Sud-Ouest. Elle couvre moins de 1 % de la surface, principalement sur des substrats de grès et se déploie entre 70 et 100 m d'altitude. Elle fait partie de l'écorégion des « forêts subhumides » (WWF)[24].

Le climat varie de subhumide à subaride, avec des précipitations moyennes annuelles de 600 à 1 200 mm. La végétation dont la strate supérieure ne dépassent pas 20 m est fermée. Comme tous les habitats malgaches, les endémiques sont bien représentées avec en particulier Adansonia sp. (baobabs), Givotia madagascariensis et le palmier Ravenea madagascariensis.

La pression anthropique sur la forêt y est plus sensible que pour d'autres communautés en raison des conditions climatiques, le défrichement et des espèces envahissantes, comme les américaines - oponces et agaves - perturbent l'écosystème[20].

Les forêts séches

La forêt sèche, environ 6 % de la surface, se développe à l'Ouest, de la pointe Nord de l'île à la rivière Mangoky, au Sud, du niveau de la mer jusqu'à 1 600 m d'altitude. Le climat varie de subhumide à subaride, avec des précipitations moyennes annuelles de 600 à 1 500 mm et une saison sèche d'environ six mois. La géologie est variée et peut présenter du calcaire, qui forment les affleurements érodés des tsingy. La végétation est diversifiée et s'échelonne de la forêt dense aux broussailles clairsemées. Elle comprend des arbres appartenant aux familles des Burseraceae, des Fabaceae, des Euphorbiaceae et Bombacaceae (Adansonia madagascariensis — Baobab de Madagascar)[20]. Le WWF classe la partie nord de cette végétation dans l'écorégion des « forêts décidues sèches »[25] et la partie sud, y compris l'aire de répartition la plus septentrionale des Didiereaceae, dans l'écorégion des « forêts succulentes »[26].

L'écorégion des fourrés à épineux ou brousses à Didiéracées

La partie la plus sèche de Madagascar, dans le Sud-Ouest, présente l'écorégion unique des « fourrés épineux » (WWF)[27]. Ils couvrent environ 4 % de sa superficie, à une altitude inférieure à 300 m, sur des roches calcaires et gréseuses. Les précipitations annuelles moyennes sont très faibles et concentrées sur un mois ou moins. C'est une brousse (fruticée ou matorral) dense composé de plantes adaptées aux conditions sèches, notamment par le développement des tiges succulentes ou des feuilles transformées en épines. Les plantes typiques sont la sous-famille endémique des Didiereaceae, les baobabs et les espèces du genre Euphorbia. La région comprend également un bush côtier plus ouvert, qui est classé séparément dans l'Atlas. La forêt épineuse dégradée compte pour environ 1 % de la surface de l'île et est le résultat de la coupe, du défrichage et de l’empiétement. Les espèces introduites telles que les agaves et les oponces côtoient les reliques de la flore indigène[20].

Les forêts littorales halophiles

Le biome des mangroves (classé en une écorégion distincte[29] par le WWF) est constitué par des forêts qui subissent le balancement des marées, les espèces végétales halopiles sont moins diversifiées que les espèces animales mais constituent un habitat extrêmement important pour les écosystèmes marins comme les herbiers et les récifs de coraux (Cf. le Grand récif de Toliara par exemple). Les forêts de mangroves sont menacées par le déboisement que ce soit en raison de l'extension des villes et villages ou des prélèvements d'espèces dans l'écosystème (usages alimentaires, médicinaux, artisanaux, etc.).

Les mangroves se trouvent sur la côte occidentale de l'ile, en bordure du canal du Mozambique, du Nord au Sud du delta du fleuve Mangoky et juqu'à Toliara (Tuléar) dans le Sud-Ouest. Onze espèces de mangroves sont connues à Madagascar, dont les plus fréquentes appartiennent aux Acanthacées, Lecythidacées, Lythracées, Combretacées et Rhizophoracées.

Les lagunes se trouvent principalement sur la côte Est, mais également à l'Ouest ; elles portent une flore halophile spécialisée.

Les marais

Les habitats de zones humides sont tributaires des fleuves, rivières et ruisseaux et autres surfaces aquatiques des régions hyperhumides aux régions arides su Sud-Ouest malgache ; elles se déclinent en diverses catégories de marais et forêts marécageuses.

Les espèces typiques des habitats humides comprennent plusieurs souchets (Cyperus) endémiques, des fougères, des pandans (Pandanus) et l'emblématique arbre du voyageur. Deux espèces de nénuphars (Nymphaea lotus et N. nouchali) se trouvent respectivement dans l'Ouest et dans l'Est.

Les tourbières se limitent aux hautes terres situées à plus de 2 000 m d'altitude. Leur flore caractérisitique comprend notamment des sphaignes et des rossolis.

De nombreuses zones humides sont menacées de destruction (en particulier converties en rizières) et de pollution[20].

Les formations herbeuses

Les pelouses et savanes dominent une grande partie du territoire malgache, plus de 75 % selon certains auteurs[31]. Principalement présentes sur les plateaux central et occidental, elles sont dominées par des graminées dites à fixation du carbone en C4 comme Aristida rufescens et Loudetia simplex, et brûlent régulièrement.

De nombreux auteurs insistent sur le caractère secondaire de ces paysages végétaux - résultat de la dégradation par l'abattage d'arbres, de l'élevage du bétail et de l'écobuage, il a été suggéré qu'au moins certaines des prairies pourraient être constituées d'une végétation primaire[31] - [12]. Les prairies sont souvent mélangées à des arbres ou à des arbustes comme du pin exotique, de l'eucalyptus et du cyprès[20].

L'Atlas distingue une « mosaïque prairie-pâturages boisés » couvrant 23 % de la surface et une « mosaïque plateau prairie-pâturages boisés » couvrant 42%. Tous les deux sont présents sur divers substrats et représentent la majeure partie de l'écorégion « forêts subhumides » du WWF[24]. À des altitudes plus élevées et sur des sols minces, elles prennent la forme d'une végétation indigène à feuilles dures qui comprend des astéracées, des éricacées, des lauracées et des podocarpacées, entre autres[20], que le WWF désigne comme une écorégion de « fourrés éricoïdes »[28].

Les forêts d'altitude

Sur les plateaux occidental et central, à des altitudes comprises entre 500 et 1 800 m, on trouve une forêt à feuillage persistant dominée par le tapias (Uapaca bojeri), qui couvre moins de 1 % de la superficie. La région connaît une variété de climats, de subhumide à subaride mais la forêt de tapia se développe principalement sous microclimats plus secs. Elle comprend également d'autres arbres, parmi les astéropéiacées et les sarcolénacées endémiques, avec un sous-étage herbacé. La forêt de tapia est soumise à la pression humaine, mais est relativement bien adaptée au feu[20]. Elle fait partie de l'écorégion des « forêts subhumides » du WWF[24].

Les fourrés

Origines et évolution

Paléogéographie

La grande richesse en espèces et l'endémicité de Madagascar sont attribuées à son long isolement en tant qu'île continentale depuis l'ère Mésozoïque. Autrefois partie du supercontinent Gondwana, Madagascar s'est séparée de l'Afrique continentale puis du sous-continent indien il y a respectivement environ 150-160 et 84-91 millions d'années[32]. La flore malgache a donc été longtemps considérée comme une relique d'une ancienne végétation gondwanaise, séparée par effet de vicariance du fait de la rupture continentale[33]. Les analyses d'horloges moléculaires suggèrent cependant que la plupart des lignées de plantes et d'autres organismes ont immigré par dispersion transocéanique, étant donné qu'on estime qu'elles se sont écartées des groupes continentaux bien après la dislocation du Gondwana[34] - [35]. La seule lignée de plantes endémiques de Madagascar suffisamment ancienne pour être une relique possible de Gondwana semble être Takhtajania perrieri (Winteraceae)[35]. La plupart des groupes de plantes existants ont des affinités avec l'Afrique, ce qui correspond à la distance relativement faible qui les sépare du continent, et il y a également de fortes similitudes avec les flores des îles de l'océan Indien telles que les Comores, les Mascareignes et les Seychelles. Mais il existe aussi des liens avec d'autres flores plus lointaines, comme celles de l'Inde et de la Malésie[35].

Après leur séparation d'avec l'Afrique, Madagascar et l'Inde ont dérivé vers le pôle Sud jusqu'à une latitude de 30° S. Pendant le Paléocène et l'Éocène, après s'être séparée de l'Inde, Madagascar s'est à nouveau déplacée vers le nord jusqu'à traverser la crête subtropicale. Ce passage a probablement eu pour effet d'amener un climat sec et désertique à travers l'île, dont la zone s'est ensuite contractée pour former les actuels fourrés épineux subarides du Sud-Ouest. Les forêts humides se sont probablement établies à partir de l'Oligocène, lorsque l'Inde a dégagé la voie maritime orientale, permettant aux alizés d'apporter des précipitations, et que Madagascar s'est déplacée au nord de la crête subtropicale. L'intensification du système de mousson de l'océan Indien il y a environ huit millions d'années aurait favorisé l'expansion des forêts humides et sub-humides durant le Miocène tardif, en particulier dans la région septentrionale du Sambirano[32]. Certaines des prairies datent peut-être aussi du Miocène supérieur, à l'époque de l'expansion des prairies à l'échelle mondiale[31].

Évolution des espèces

Plusieurs hypothèses existent sur la façon dont les plantes et autres organismes se sont diversifiés en autant d'espèces à Madagascar. Les espèces pourraient avoir divergé en parapatrie, en s'adaptant progressivement aux différentes conditions environnementales de l'île, par exemple sèches contre humides, ou habitats de plaine contre montagne. Il est également proposé que des barrières naturelles, telles que les grandes rivières, les chaînes de montagnes, ou les terres vierges situées entre les fragments forestiers, ont favorisé une spéciation allopatrique[36]. Une lignée malgache d'euphorbes est présente sur toute l'île, mais certaines espèces ont développé des feuilles, des tiges et des tubercules succulents pour s'adapter aux conditions arides[37]. En revanche, les fougères arborescentes endémiques (Cyathea) ont toutes évolué dans des conditions très similaires dans les forêts humides malgaches, à travers trois radiations récentes au Pliocène[38].

On pense que la faune de Madagascar a coévolué dans une certaine mesure avec sa flore. On retrouve ainsi un exemple du mutualisme plante-pollinisateur prédit par Charles Darwin, entre l'orchidée Angraecum sesquipedale et le papillon Xanthopan morganii[39]. Des précipitations très instables auraient créé des modèles imprévisibles de floraison et de fructification des plantes, ce qui aurait réduit les possibilités d'apparition d'espèces animales qui se nourrissent de fleurs et de fruits et pourrait expliquer leur nombre relativement faible à Madagascar[40]. Parmi ceux-ci, les lémuriens sont les plus importants, mais l'extinction historique des lémuriens géants a probablement privé certaines plantes à grandes graines de leurs disperseurs de graines[41]. La mégafaune malgache éteinte comprenait également des brouteurs tels que deux tortues géantes (du genre Aldabrachelys) et les hippopotames malgaches, mais on ne sait pas dans quelle mesure leurs habitats ressemblaient aux prairies aujourd'hui très répandues[42].

Exploration et documentation

Les premiers naturalistes

Madagascar et son histoire naturelle sont restées relativement méconnues en dehors de l'île avant le XVIIe siècle. Les seuls contacts outre-mer étaient occasionnellement le fait de marins arabes, portugais, hollandais et anglais, qui rapportaient des anecdotes et des récits sur la nature fabuleuse de Madagascar[43]. Avec l'influence croissante de la France dans l'océan Indien, ce sont surtout les naturalistes français qui ont documenté la flore malgache pendant les siècles suivants[7] - [44].

Étienne de Flacourt, envoyé de France au poste militaire de Fort Dauphin (Tolagnaro) de 1648 à 1655, écrit le premier récit détaillé de l'île, l'Histoire de la grande isle Madagascar (1658), avec un chapitre consacré à sa flore. Il a été le premier à mentionner la sarracénie endémique Nepenthes madagascariensis et la pervenche de Madagascar[45] - [46]. Environ un siècle plus tard, en 1770, les naturalistes et voyageurs français Philibert Commerson et Pierre Sonnerat visitent l'île depuis l'Isle de France (aujourd'hui Maurice). Ils recueillent et décrivent de nombreuses espèces végétales, dont plusieurs spécimens sont ensuite décrits par Jean-Baptiste de Lamarck et Jean-Louis Marie Poiret en France[47]. C'est à Sonnerat qu'on doit notamment la première description de l'emblématique arbre du voyageur[48]. Un autre contemporain, Louis-Marie Aubert du Petit-Thouars, séjourne pendant six mois à Madagascar à partir de l'Isle de France ; il écrit, entre autres, l'Histoire des végétaux recueillis dans les îles australes d'Afrique[49] ainsi qu'un ouvrage sur les orchidées de Madagascar et des Mascareignes[50] - [51].

Du XIXe au XXe siècle

Le naturaliste français Alfred Grandidier a été l'autorité prééminente du XIXe siècle sur la faune malgache. Sa première visite en 1865 est suivie de plusieurs autres expéditions. Il produit un atlas de l'île et publie en 1885 L'Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar, qui comprend au total 39 volumes[52]. Bien que ses principales contributions se trouvent en zoologie, il est aussi un collectionneur prolifique de plantes ; plusieurs plantes portent son nom, dont le baobab de Grandidier (Adansonia grandidieri) et le genre de succulents endémiques Didierea[53].

Le missionnaire et naturaliste britannique Richard Baron, contemporain de Grandidier, séjourne à Madagascar de 1872 à 1907 où il récolte également des plantes et découvre quelque 1 000 nouvelles espèces[54]. John Gilbert Baker, un botaniste des Jardins botaniques royaux de Kew, décrit beaucoup de ses spécimens[21]. Baron a été le premier à cataloguer la flore vasculaire de Madagascar dans son Compendium des plantes malgaches, qui comprend plus de 4 700 espèces et variétés connues à l'époque[54].

Henri Perrier de La Bâthie est le botaniste principal de la période coloniale française (de 1897 à 1958). Commençant ses études en 1896, il compile un grand herbier qu'il donne ensuite au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. Parmi ses publications figurent notamment la première classification de la végétation de l'île, La Végétation malgache (1921)[55], et Biogéographie des plantes de Madagascar (1936)[56], ainsi que le Catalogue des plantes de Madagascar en 29 volumes, compilé sous sa direction[57]. Son contemporain et collaborateur Henri Jean Humbert, professeur à Alger puis à Paris, effectue dix expéditions à Madagascar et initie en 1936 la série monographique Flore de Madagascar et des Comores[58]. Un certain nombre d'autres botanistes importants, de l'époque coloniale jusqu'à l'indépendance de Madagascar, ont chacun décrit plus de 200 espèces[7] : Aimée Camus a vécu en France et s'est spécialisée dans les graminées[7] ; René Capuron a largement contribué à la flore végétale ligneuse[7] ; Jean Bosser, directeur de l'institut français ORSTOM à Antananarivo, a travaillé sur les graminées, les cypéracées et les orchidées[59]. Roger Heim était l'un des principaux mycologues travaillant à Madagascar[60].

La recherche au XXIe siècle

Au XXIe siècle, des institutions de recherche nationales et internationales documentent la flore de Madagascar. Le Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza abrite un jardin botanique et le plus grand herbier du pays avec plus de 80 000 spécimens[61]. L'herbier FO.FI.FA (Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural) compte environ 60 000 spécimens de plantes, principalement ligneuses. Un certain nombre de ces spécimens et ceux de l'herbier Tsimbazazaza ont été numérisés et sont disponibles en ligne via JSTOR et Tropicos[61] - [62]. L'Université d'Antananarivo dispose d'un département de biologie végétale et d'écologie[63].

En dehors du pays, les Jardins botaniques royaux de Kew, en Angleterre, sont l'une des principales institutions de révision des familles de plantes de Madagascar ; ils maintiennent également un centre permanent de conservation à Madagascar et coopèrent avec le Silo National des Graines Forestières afin de construire une banque de graines de plantes malgaches pour le projet Millennium Seed Bank[64]. Le Muséum national d'histoire naturelle de Paris est traditionnellement l'un des centres de recherche sur la flore de Madagascar. Il possède un herbier d'environ 700 000 spécimens de plantes malgaches, une banque de graines ainsi qu'une collection vivante, et il continue à publier la série Flore de Madagascar et des Comores initiée par Humbert en 1936[60]. Le Jardin botanique du Missouri tient à jour le Catalogue des plantes de Madagascar[65], une ressource en ligne majeure, et possède, lui aussi, une base permanente sur l'île[66].

Influence humaine

La présence humaine à Madagascar est relativement récente par rapport à d'autres masses terrestres. En effet, les premières traces de l'arrivée de l'homme, en provenance d'Afrique ou d'Asie, remontent à 2 300[67] voire 4 000 ans avant le présent[68]. On suppose que les humains sont d'abord restés près de la côte et qu'ils n'ont pénétré à l'intérieur des terres que plusieurs siècles plus tard. Les colons ont eu un impact profond sur l'environnement, longtemps isolé de Madagascar, à travers le défrichement et la pratique de l'agriculture sur brûlis, l'introduction du bétail (notamment le zébu), et probablement la chasse. Celle-ci est à l'origine de l'extinction de la mégafaune indigène, comme les oiseaux éléphants, les lémuriens géants et les tortues géantes[67] - [69]. Les premiers Européens sont arrivés au XVIe siècle, marquant le début d'une ère d'échanges outre-mer. La croissance démographique et la transformation du paysage ont été particulièrement rapides depuis le milieu du XXe siècle[67].

Usages des espèces indigènes

La flore indigène de Madagascar est utilisée à des fins diverses par les Malgaches. Richard Baron décrit à la fin du XIXe siècle plus d'une centaine de plantes utilisées localement et commercialement. Il s'agit notamment de nombreux arbres à bois comme les espèces indigènes d'ébène (Diospyros) et de palissandre (Dalbergia), du palmier raphia Raphia farinifera utilisé pour la fibre, des plantes colorantes, ainsi que des plantes médicinales et comestibles[70].

Dans l'Est de l'île, l'arbre du voyageur a plusieurs usages, surtout comme matériau de construction[71]. Le valiha, l'instrument national malgache, est fabriqué en bambou et a donné son nom au genre endémique Valiha[72]. Les ignames (Dioscorea), qui comprennent également des espèces introduites et largement cultivées, comptent une trentaine d'espèces endémiques toutes comestibles[73]. Les champignons comestibles, dont plusieurs espèces sont endémiques, sont collectés et vendus localement[6].

De nombreuses espèces de plantes indigènes sont utilisées comme remèdes pour une variété d'affections. Une étude ethnobotanique dans la forêt littorale du Sud-Ouest en a ainsi recensé 152[74], et dans tout le pays, plus de 230 espèces végétales ont été utilisées comme traitements traditionnels contre le paludisme[75]. La diversité de la flore malgache offre un potentiel de recherche de produits naturels et de production de médicaments à l'échelle industrielle. Un exemple célèbre est celui de la pervenche de Madagascar (Catharanthus roseus), une source d'alcaloïdes utilisés dans le traitement de différents cancers[76].

Agriculture

L'une des caractéristiques de l'agriculture malgache est la culture généralisée du riz. La céréale est un aliment de base de la cuisine nationale et a été une importante culture d'exportation depuis l'époque précoloniale[77]. Il a probablement été introduit avec les premiers colons austronésiens[78] et des vestiges archéobotaniques témoignent de sa présence à Madagascar au minimum depuis le XIe siècle[79]. Les variétés indica et japonica ont été introduites très tôt[79]. Le riz a d'abord été cultivé dans les vasières et les marais près de la côte et n'atteint les hautes terres que beaucoup plus tard. Sa culture répandue dans les champs en terrasses a été favorisée par l'expansion du royaume d'Imerina au XIXe siècle[77]. La conversion des terres pour la culture du riz a été une cause importante de perte de zones humides[20].

D'autres cultures importantes comme l'igname, la noix de coco, le taro et le curcuma, auraient également été introduites par les premiers colons asiatiques[78]. D'autres encore ont probablement une origine africaine, comme le niébé, le pois bambara, le palmier à huile et le tamarinier[78] - [80]. Certaines cultures comme le teff, le sorgho, le millet commun et le plantain étaient peut-être présentes avant la colonisation, mais il est possible que les humains aient apporté de nouveaux cultivars[80]. La présence de fruits comme la mangue, la grenade et le raisin, est probablement due aux commerçants arabes. Plus tard, les marchands et les colons européens ont introduit d'autres cultures comme le litchi et l'avocat[80] et ont encouragé la culture d'exportations telles que le clou de girofle, la noix de coco, le café et la vanille dans des plantations[81]:107. Elles restent un secteur économique important de l'île, qui était en 2016 le premier producteur mondial de vanille[82].

La sylviculture à Madagascar comprend de nombreuses espèces exotiques telles que l'eucalyptus, le pin et l'acacia[80]. L'agriculture traditionnelle sur brûlis (tavy), pratiquée depuis des siècles, accélère aujourd'hui la perte des forêts primaires à mesure que la population augmente[83] (voir la section ci-dessous, Menaces et conservation).

Plantes introduites

Plus de 1 300 espèces de plantes exogènes ont été signalées à Madagascar, les légumineuses (Fabaceae) étant la famille la plus fréquente. Elles représentent environ 10 % du nombre d'espèces par rapport à la flore indigène, un ratio inférieur à celui de beaucoup d'îles et plus proche de ce que l'on connaît pour la flore continentale. Environ 600 espèces ont été naturalisées et certaines sont considérées comme envahissantes[80]. Un exemple notoire est celui de la jacinthe d'eau, qui s'est largement répandue dans les régions subtropicales et tropicales et est considérée comme un fléau pour la biodiversité des zones humides[84]. En général, les plantes envahissantes se disséminent surtout dans la végétation secondaire déjà perturbée tandis que les forêts primaires restantes de l'Est semblent peu affectées[85].

Un cactus proche du figuier de Barbarie, Opuntia monacantha, a été introduit dans le Sud-Ouest de Madagascar à la fin du XVIIIe siècle par les colons français. Ils l'utilisaient en tant que clôture naturelle pour protéger les forts militaires et les jardins. Le cactus s'est rapidement répandu et a été utilisé comme aliment pour le bétail par les bergers antandroy. Au début du XXe siècle, les cochenilles ont été introduites comme moyen de lutte biologique contre la plante, qui était devenue nuisible ; elles ont rapidement éradiqué la plupart des cactus. Cela a probablement conduit les Antandroys à la famine, même si certains auteurs remettent en question ce lien de causalité. Aujourd'hui, plusieurs espèces d'Opuntia sont de nouveau présentes, surtout dans le Sud, se répandant dans la végétation indigène de certaines zones[86].

La figue de Barbarie illustre le dilemme de l'introduction de plantes : alors que de nombreux auteurs considèrent les plantes exogènes comme une menace pour la flore indigène, d'autres soutiennent qu'elles n'ont pas encore été directement liées à l'extinction d'une espèce indigène, et que certaines peuvent même apporter des avantages économiques ou écologiques[80]. Plusieurs plantes originaires de Madagascar sont devenues envahissantes dans d'autres régions, tels que l'Arbre du voyageur à La Réunion et l'Arbre flamboyant (Delonix regia) dans divers pays tropicaux[85].

Les menaces sur la flore et la végétation

Madagascar et les îles voisines constituent un point chaud de biodiversité - grande richesse spécifique, endémisme et diminution spectaculaire de la végétation primaire[87] - [88]. Six des sept écorégions du WWF à Madagascar (voir Types de végétation) sont considérées comme « critiques/en danger »[23] - [24] - [25] - [26] - [27] - [28] - [29]. Les données sur la répartition et l'état de nombreuses plantes indigènes à Madagascar font toujours défaut mais la liste rouge de 2011 a évalué 1 676 espèces de plantes vasculaires endémiques et plus de 1 000 en danger ou en danger critique d'extinction[89].

L'augmentation rapide de la population humaine et l'activité économique entraînent la perte et la fragmentation de l'habitat, notamment par déforestation massive[90], phénomène déjà constaté au début du XXe siècle[91]. Le couvert forestier a diminué d'environ 40 % entre les années 1950 et 2000 et les forêts restantes sont très fragmentées[90]. La culture sur brûlis est traditionnelle ; avec la densification de la population, la forêt est coupée plus vite qu'elle ne repousse, surtout dans l'Est humide[83]. De plus, l'abattage illégal d'essences de bois de luxe comme le palissandre et l'ébène progresse, en particulier avec la crise politique de 2009 à Madagascar[92] - [93] et depuis en dépit de la législation. Les succulentes endémiques, les baobabs et les autres plantes rares sont menacées par la récolte et le commerce pour l'horticulture, l'alimentation ou les cosmétiques[94].

Le réchauffement de la planète entraîne une modification des aires climatiques correspondant aux adaptations des espèces végétales (et animales) qui les occupent actuellement. Les habitats côtiers comme les forêts littorales (notamment les mangroves) sont menacées - entre autres - en raison de l'élévation du niveau de la mer[95]. Les dynamiques climatiques et humaines actuelles provoquent des migrations d'espèces (Cf. par exemple l'importance de corridors biologiques) ou leur disparition si elles ne peuvent pas s'adapter aux nouvelles perturbations.

La conservation des taxons et des habitats

La conservation des habitats naturels à Madagascar est concentrée sur plus de six millions d'hectares de parcs nationaux et autres réserves naturelles, soit environ 10 % de la superficie totale des terres, une superficie qui a triplé entre 2003 et 2013[96]. Ces aires protégées comprennent les sites du patrimoine mondial du Tsingy de Bemaraha et des forêts humides de l'Atsinanana.

La restauration de corridors biologiques entre habitats fragmentés pour permettre aux espèces de migrer afin de s'adapter au changement climatique[95]. Afin de réduire la perte d'espèces le long des zones côtières ciblées par l'extraction du titane, des accords avec la société minière QMM prévoient la mise en réserve de zones de conservation et la restauration des habitats[94].

Certaines espèces de plantes en danger critique d'extinction ont été cultivées ex situ dans le cadre de programmes de pépinières[97] et des semences collectées et stockées dans le cadre du projet Millennium Seed Bank[64]. Madagascar est le pays avec la plus forte proportion de sa flore inscrite à la convention CITES, laquelle vise à contrôler le commerce des espèces menacées[94]. Des propositions ont été faites pour réduire la déforestation non durable par les communautés locales, telles qu'une meilleure planification de l'utilisation des terres, l'intensification et la diversification des cultures, la promotion des produits forestiers autres que le bois, l'autonomisation économique par la sécurité foncière et l'accès au crédit, ainsi que la planification familiale[83].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Flora of Madagascar » (voir la liste des auteurs).

- Texte original : (en) one of the most floristically unique places in the world

- (en) L. Gautier et S.M. Goodman, The natural history of Madagascar, Chicago, London, The University of Chicago Press, (ISBN 978-0226303079), « Introduction to the flora of Madagascar », p. 229–250

- (en) « The Plants of Madagascar: Higher Plant Groups - Summary and Status Directory », sur www.tropicos.org, (consulté le )

- (en) L. Marline, R.L. Andriamiarisoa, J. Bardat, M. Chuah-Petiot, T.A.J. Hedderson, C. Reeb, D. Strasberg, N. Wilding et C. Ah-Peng, « Checklist of the bryophytes of Madagascar », Cryptogamie, Bryologie, vol. 33, no 3, , p. 199–255 (ISSN 1290-0796, DOI 10.7872/cryb.v33.iss3.2012.199)

- (en) Ditmar Metzeltin et Horst Lange-Bertalot, Diatoms from the "Island Continent" Madagascar, Koenigstein, Koeltz, coll. « Iconographia Diatomologica » (no 11), , 286 p. (ISBN 3904144944).

- (en) B. Buyck, « The edible mushrooms of Madagascar: an evolving enigma », Economic Botany, vol. 62, no 3, , p. 509–520 (ISSN 0013-0001, DOI 10.1007/s12231-008-9029-4)

- (en) « Catalogue of the plants of Madagascar », Missouri Botanical Garden, (version du 11 juillet 2017 sur Internet Archive)

- G.E. Schatz, Diversité et endémisme à Madagascar, vol. 2, Bondy, ORSTOM Editions, coll. « Biogéographie de Madagascar », (ISBN 2-903700-04-4), « Endemism in the Malagasy tree flora », p. 1–9

- (en) « Tropicos | Name - !Cyatheaceae Kaulf. », sur www.tropicos.org, (consulté le )

- (en) « Tropicos | Name - !!Podocarpus L'Hér. ex Pers. », sur www.tropicos.org, (consulté le )

- (en) « Tropicos | Name - Cycas L. », sur www.tropicos.org, (consulté le )

- (en) M.S. Vorontsova, G. Besnard, F. Forest, P. Malakasi, J. Moat, W.D. Clayton, P. Ficinski, G.M. Savva, O.P. Nanjarisoa, J. Razanatsoa, F.O. Randriatsara, J.M. Kimeu, W.R.Q. Luke, C. Kayombo et H.P. Linder, « Madagascar's grasses and grasslands: anthropogenic or natural? », Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, vol. 283, no 1823, , p. 20152262 (ISSN 0962-8452, PMCID 4795014, DOI 10.1098/rspb.2015.2262)

- « Spécimen - isotype Crassula micans Vahl ex Baill. », sur science.mnhn.fr (consulté le )

- Allorge-Boiteau et Olivier Ikor, La fabuleuse odyssée des plantes : les botanistes voyageurs, les jardins des plantes, les herbiers, Paris, J.-C. Lattès, , 727 p. (ISBN 2709623277 et 9782709623278, OCLC 319789454, lire en ligne), p. 419

- (en) Magrit Bischofberger, « International Crassulaceae Network », sur www.crassulaceae.ch, (consulté le )

- (en) S.A. Spaulding et J.P. Kociolek, The natural history of Madagascar, Chicago, London, The University of Chicago Press, (ISBN 978-0226303079), « Bacillariophyceae, freshwater diatoms », p. 276–282

- G. Bourriquet, « Les principaux champignons de Madagascar », Terre Malgache, vol. 7, , p. 10–37 (ISSN 0563-1637, lire en ligne [archive du ])

- (en) A. Aptroot, « Preliminary checklist of the lichens of Madagascar, with two new thelotremoid Graphidaceae and 131 new records », Willdenowia, vol. 46, no 3, , p. 349–365 (ISSN 0511-9618, DOI 10.3372/wi.46.46304)

- (en) M.C. Bletz, G.M. Rosa, F. Andreone, E.A. Courtois, D.S. Schmeller, N.H.C. Rabibisoa, F.C.E. Rabemananjara, L. Raharivololoniaina, M. Vences, C. Weldon, D. Edmonds, C.J. Raxworthy, R.N. Harris, M.C. Fisher et A. Crottini, « Widespread presence of the pathogenic fungus Batrachochytrium dendrobatidis in wild amphibian communities in Madagascar », Scientific Reports, vol. 5, , p. 8633 (ISSN 2045-2322, PMID 25719857, PMCID 4341422, DOI 10.1038/srep08633, Bibcode 2015NatSR...5E8633B)

- (en) J. Moat et P. Smith, Atlas of the vegetation of Madagascar, Richmond, Surrey, Royal Botanic Gardens, Kew, (ISBN 9781842461983)

- (en) R. Baron, « The flora of Madagascar », Journal of the Linnean Society of London, Botany, vol. 25, no 171, , p. 246–294 (ISSN 0368-2927, DOI 10.1111/j.1095-8339.1889.tb00798.x)

- (en) P.P. Lowry II, G.E. Schatz et P.B. Phillipson, Natural change and human impact in Madagascar, Washington, London, Smithsonian Institution Press, (ISBN 1-56098-683-2), « The classification of natural and anthropogenic vegetation in Madagascar », p. 93–123

- Crowley 2004, Madagascar humid forests, p. 269–271

- Crowley 2004, Madagascar subhumid forests, p. 271–273

- Crowley 2004, Madagascar dry deciduous forests, p. 276–278

- Crowley 2004, Madagascar succulent woodlands, p. 417–418

- Crowley 2004, Madagascar spiny thickets, p. 415–417

- Crowley 2004, Madagascar ericoid thickets, p. 368–369

- (en) S. Tognetti, Terrestrial ecoregions of Africa and Madagascar: a conservation assessment, Washington D.C., Island Press, coll. « World Wildlife Fund Ecoregion Assessments », (ISBN 978-1559633642, lire en ligne [archive du ]), « Madagascar mangroves », p. 425–426

- « A Madagascar, les lémuriens et leur forêt menacés par le braconnage », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

- (en) W.J. Bond, J.A. Silander Jr, J. Ranaivonasy et J. Ratsirarson, « The antiquity of Madagascar’s grasslands and the rise of C4 grassy biomes », Journal of Biogeography, vol. 35, no 10, , p. 1743–1758 (ISSN 0305-0270, DOI 10.1111/j.1365-2699.2008.01923.x)

- (en) N.A. Wells, The natural history of Madagascar, Chicago, London, The University of Chicago Press, (ISBN 978-0226303079), « Some hypotheses on the Mesozoic and Cenozoic paleoenvironmental history of Madagascar », p. 16–34

- (en) J.F. Leroy, « Composition, origin, and affinities of the Madagascan vascular flora », Annals of the Missouri Botanical Garden, vol. 65, no 2, , p. 535–589 (ISSN 0026-6493, DOI 10.2307/2398861, JSTOR 2398861)

- (en) A. Yoder et M.D. Nowak, « Has vicariance or dispersal been the predominant biogeographic force in Madagascar? Only time will tell », Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, vol. 37, , p. 405–431 (ISSN 1545-2069, DOI 10.1146/annurev.ecolsys.37.091305.110239, JSTOR 30033838)

- (en) S. Buerki, D.S. Devey, M.W. Callmander, P.B. Phillipson et F. Forest, « Spatio-temporal history of the endemic genera of Madagascar », Botanical Journal of the Linnean Society, vol. 171, no 2, , p. 304–329 (ISSN 0024-4074, DOI 10.1111/boj.12008, lire en ligne [archive du ])

- (en) M. Vences, K.C. Wollenberg, D.R. Vieites et D.C. Lees, « Madagascar as a model region of species diversification », Trends in Ecology and Evolution, vol. 24, no 8, , p. 456–465 (PMID 19500874, DOI 10.1016/j.tree.2009.03.011, lire en ligne [archive du ], consulté le )

- (en) M. Evans, X. Aubriot, D. Hearn, M. Lanciaux, S. Lavergne, C. Cruaud, P.P. Lowry et T. Haevermans, « Insights on the evolution of plant succulence from a remarkable radiation in Madagascar (Euphorbia) », Systematic Biology, vol. 63, no 5, , p. 697–711 (ISSN 1063-5157, DOI 10.1093/sysbio/syu035)

- (en) T. Janssen, N. Bystriakova, F. Rakotondrainibe, D. Coomes, J.-N. Labat et H. Schneider, « Neoendemism in Madagascan scaly tree ferns results from recent, coincident diversification bursts », Evolution, vol. 62, no 8, , p. 1876–1889 (ISSN 0014-3820, DOI 10.1111/j.1558-5646.2008.00408.x)

- (en) J. Arditti, J. Elliott, I.J. Kitching et L.T. Wasserthal, « ‘Good Heavens what insect can suck it’- Charles Darwin, Angraecum sesquipedale and Xanthopan morganii praedicta », Botanical Journal of the Linnean Society, vol. 169, no 3, , p. 403–432 (ISSN 0024-4074, DOI 10.1111/j.1095-8339.2012.01250.x)

- (en) R.E. Dewar et A.F. Richard, « Evolution in the hypervariable environment of Madagascar », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 104, no 34, , p. 13723–13727 (ISSN 0027-8424, PMCID 1947998, DOI 10.1073/pnas.0704346104)

- (en) S. Federman, A. Dornburg, D.C. Daly, A. Downie, G.H. Perry, A.D. Yoder, E.J. Sargis, A.F. Richard, M.J. Donoghue et A.L. Baden, « Implications of lemuriform extinctions for the Malagasy flora », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 113, no 18, , p. 5041–5046 (ISSN 0027-8424, DOI 10.1073/pnas.1523825113)

- (en) L.R. Godfrey et B.E. Crowley, « Madagascar's ephemeral palaeo-grazer guild: who ate the ancient C4 grasses? », Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, vol. 283, no 1834, , p. 20160360 (ISSN 0962-8452, DOI 10.1098/rspb.2016.0360)

- (en) F. Andriamialiasoa et O. Langrand, The natural history of Madagascar, Chicago, London, The University of Chicago Press, (ISBN 978-0226303079), « The history of zoological exploration of Madagascar », p. 1–13

- Dorr 1997

- (en) J. Kay, « Etienne de Flacourt, L'Histoire de le Grand Île [sic] de Madagascar (1658) », Curtis's Botanical Magazine, vol. 21, no 4, , p. 251–257 (ISSN 1355-4905, DOI 10.1111/j.1355-4905.2004.00448.x)

- Étienne de Flacourt, Histoire de la grande isle Madagascar, Paris, G. Clousier, (OCLC 863483150, lire en ligne [archive du ])

- Dorr 1997, p. 93–95

- (en) « Tropicos – Ravenala madagascariensis Sonn. », Missouri Botanical Garden, (version du 2 janvier 2017 sur Internet Archive)

- A.A. Du Petit Thouars, Histoire des végétaux recueillis dans les îles australes d'Afrique, Paris, Tourneisen fils, (OCLC 488605338, lire en ligne [archive du ])

- Dorr 1997, p. 344–345

- A.A. Du Petit Thouars, Histoire particulière des plantes orchidées recueillies sur les trois îles australes d'Afrique, de France, de Bourbon et de Madagascar, Paris, self-published, (OCLC 175296918, DOI 10.5962/bhl.title.492)

- A. Grandidier, Histoire physique, naturelle, et politique de Madagascar, Paris, Imprimerie nationale, (DOI 10.5962/bhl.title.1599)

- Dorr 1997, p. 185–187

- (en) L.J. Dorr, « Rev. Richard Baron's Compendium des plantes malgaches », Taxon, vol. 36, no 1, , p. 39–46 (ISSN 0040-0262, DOI 10.2307/1221349, JSTOR 1221349)

- H.P. Perrier de la Bâthie, La végétation malgache, Marseille, Musée colonial, (OCLC 459827227)

- H.P. Perrier de la Bâthie, Biogéographie des plantes de Madagascar, Paris, Société d'éditions géographiques, maritimes et coloniales, (OCLC 691006805)

- Dorr 1997, p. 338–339

- Dorr 1997, p. 214–215

- Dorr 1997, p. 32–33

- « Le muséum à Madagascar », Muséum national d'Histoire naturelle, (lire en ligne [archive du ], consulté le )

- (en) « Herbier du Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza, Global Plants on JSTOR » [archive du ], New York, ITHAKA, 2000–2016 (consulté le )

- (en) « Herbier du FO.FI.FA, Global Plants on JSTOR », ITHAKA, (version du 18 novembre 2016 sur Internet Archive)

- « Université d'Antananarivo – Départements & Laboratoires », Université d'Antananarivo, (version du 9 juillet 2016 sur Internet Archive)

- (en) « Madagascar – Royal Botanic Gardens, Kew » [archive du ], Richmond, Surrey, Royal Botanic Gardens, Kew, (consulté le )

- texte original : (en) Catalogue of the plants of Madagascar

- (en) « Madagascar », Missouri Botanical Garden, (version du 19 août 2016 sur Internet Archive)

- (en) D. Burney, L. Pigott Burney, L.R. Godfrey, W.L. Jungers, S.M. Goodman, H.T. Wright et A.J.T. Jull, « A chronology for late prehistoric Madagascar », Journal of Human Evolution, vol. 47, nos 1–2, , p. 25–63 (ISSN 0047-2484, PMID 15288523, DOI 10.1016/j.jhevol.2004.05.005)

- D. Gommery, B. Ramanivosoa, M. Faure, C. Guérin, P. Kerloc’h, F. Sénégas et H. Randrianantenaina, « Les plus anciennes traces d’activités anthropiques de Madagascar sur des ossements d’hippopotames subfossiles d’Anjohibe (province de Mahajanga) », Comptes Rendus Palevol, vol. 10, no 4, , p. 271–278 (ISSN 1631-0683, DOI 10.1016/j.crpv.2011.01.006)

- (en) B.E. Crowley, « A refined chronology of prehistoric Madagascar and the demise of the megafauna », Quaternary Science Reviews, vol. 29, nos 19-20, , p. 2591–2603 (ISSN 0277-3791, DOI 10.1016/j.quascirev.2010.06.030)

- (en) Anonymous, « Economic plants of Madagascar », Bulletin of Miscellaneous Information (Royal Gardens, Kew), vol. 1890, no 45, , p. 200–215 (ISSN 0366-4457, DOI 10.2307/4118422, JSTOR 4118422)

- (en) N. Rakotoarivelo, A. Razanatsima, F. Rakotoarivony, L. Rasoaviety, A. Ramarosandratana, V. Jeannoda, A.R. Kuhlman, A. Randrianasolo et R.W. Bussmann, « Ethnobotanical and economic value of Ravenala madagascariensis Sonn. in eastern Madagascar », Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, vol. 10, no 1, , p. 57 (ISSN 1746-4269, PMID 25027625, PMCID 4106185, DOI 10.1186/1746-4269-10-57)

- (en) S. Dransfield, The natural history of Madagascar, Chicago, London, The University of Chicago Press, (ISBN 978-0226303079), « Poaceae, Bambuseae, bamboos », p. 467–471

- V.H. Jeannoda, J.L. Razanamparany, M.T. Rajaonah, M.-O. Monneuse, A. Hladik et C.M. Hladik, « Les ignames (Dioscorea spp.) de Madagascar : espèces endémiques et formes introduites ; diversité, perception, valeur nutritionnelle et systèmes de gestion durable », Revue d'Ecologie (La Terre et La Vie), vol. 62, nos 2–3, , p. 191–207 (ISSN 2429-6422, lire en ligne)

- (en) M. Razafindraibe, A.R. Kuhlman, H. Rabarison, V. Rakotoarimanana, C. Rajeriarison, N. Rakotoarivelo, T. Randrianarivony, F. Rakotoarivony, R. Ludovic, A. Randrianasolo et R.W. Bussmann, « Medicinal plants used by women from Agnalazaha littoral forest (Southeastern Madagascar) », Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, vol. 9, no 1, , p. 73 (ISSN 1746-4269, PMID 24188563, PMCID 3827988, DOI 10.1186/1746-4269-9-73)

- (en) P. Rasoanaivo, A. Petitjean, S. Ratsimamanga-Urverg et A. Rakoto-Ratsimamanga, « Medicinal plants used to treat malaria in Madagascar », Journal of Ethnopharmacology, vol. 37, no 2, , p. 117–127 (ISSN 0378-8741, DOI 10.1016/0378-8741(92)90070-8)

- (en) P. Rasonaivo, « Rain forests of Madagascar: sources of industrial and medicinal plants », Ambio, vol. 19, no 8, , p. 421–424 (ISSN 0044-7447, JSTOR 4313756)

- (en) G. Campbell, « The structure of trade in Madagascar, 1750–1810 », The International Journal of African Historical Studies, vol. 26, no 1, , p. 111–148 (DOI 10.2307/219188, JSTOR 219188)

- (en) P. Beaujard, « The first migrants to Madagascar and their introduction of plants: linguistic and ethnological evidence », Azania: Archaeological Research in Africa, vol. 46, no 2, , p. 169–189 (ISSN 0067-270X, DOI 10.1080/0067270X.2011.580142, lire en ligne)

- (en) A. Crowther, L. Lucas, R. Helm, M. Horton, C. Shipton, H.T. Wright, S. Walshaw, M. Pawlowicz, C. Radimilahy, K. Douka, L. Picornell-Gelabert, D.Q. Fuller et N.L. Boivin, « Ancient crops provide first archaeological signature of the westward Austronesian expansion », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 113, no 24, , p. 6635–6640 (ISSN 0027-8424, DOI 10.1073/pnas.1522714113, lire en ligne)

- (en) C.A. Kull, J. Tassin, S. Moreau, H. Rakoto Ramiarantsoa, C. Blanc-Pamard et S.M. Carrière, « The introduced flora of Madagascar », Biological Invasions, vol. 14, no 4, , p. 875–888 (ISSN 1573-1464, DOI 10.1007/s10530-011-0124-6, lire en ligne [archive du ])

- (en) G. Campbell, An economic history of imperial Madagascar, 1750–1895: the rise and fall of an island empire, London, Cambridge University Press, (ISBN 0-521-83935-1, lire en ligne [archive du ])

- « FAOSTAT crop data by country, 2016 », Food and Agriculture Organization, (version du 11 mai 2017 sur Internet Archive)

- (en) T.K. Erdmann, The natural history of Madagascar, Chicago, London, The University of Chicago Press, (ISBN 978-0226303079), « The dilemma of reducing shifting cultivation », p. 134–139

- (en) P. Binggeli, The natural history of Madagascar, Chicago, London, The University of Chicago Press, (ISBN 978-0226303079), « Pontederiaceae, Eichhornia crassipes, water hyacinth, jacinthe d'eau, tetezanalika, tsikafokafona », p. 476–478

- (en) P. Binggeli, The natural history of Madagascar, Chicago, London, The University of Chicago Press, (ISBN 978-0226303079, lire en ligne [archive du ]), « Introduced and invasive plants », p. 257–268

- (en) P. Binggeli, The natural history of Madagascar, Chicago, London, The University of Chicago Press, (ISBN 978-0226303079), « Cactaceae, Opuntia spp., prickly pear, raiketa, rakaita, raketa », p. 335–339

- (en) N. Myers, R.A. Mittermeier, C.G. Mittermeier, G.A.B. da Fonseca et J. Kent, « Biodiversity hotspots for conservation priorities », Nature, vol. 403, no 6772, , p. 853–858 (ISSN 0028-0836, DOI 10.1038/35002501, Bibcode 2000Natur.403..853M, lire en ligne [archive du ])

- (en) Conservation International, « Madagascar and the Indian Ocean islands » [archive du ], Biodiversity Hotspots, Conservation International, (consulté le )

- Groupe des Spécialistes des Plantes de Madagascar, Liste rouge des plantes vasculaires endémiques de Madagascar, (lire en ligne [archive du ])

- (en) G.J. Harper, M.K. Steininger, C.J. Tucker, D. Juhn et F. Hawkins, « Fifty years of deforestation and forest fragmentation in Madagascar », Environmental Conservation, vol. 34, no 4, (ISSN 0376-8929, DOI 10.1017/S0376892907004262, lire en ligne [archive du ])

- Humbert 1927, p. 325

- (en) R. Butler, « Madagascar's political chaos threatens conservation gains » [archive du ], Yale Environment 360, Yale School of Forestry & Environmental Studies, (consulté le )

- (en) D. Schuurman et P.P. Lowry II, « The Madagascar rosewood massacre », Madagascar Conservation & Development, vol. 4, no 2, , p. 98–102 (DOI 10.4314/mcd.v4i2.48649, lire en ligne [archive du ])

- (en) State of the world's plants 2017, Richmond, Surrey, The Royal Botanic Gardens, Kew, (ISBN 978-1-84246-647-6, lire en ligne [archive du ])

- (en) L. Hannah, R. Dave, P.P. Lowry, S. Andelman, M. Andrianarisata, L. Andriamaro, A. Cameron, R. Hijmans, C. Kremen, J. MacKinnon, H.H. Randrianasolo, S. Andriambololonera, A. Razafimpahanana, H. Randriamahazo, J. Randrianarisoa, P. Razafinjatovo, C. Raxworthy, G.E. Schatz, M. Tadross et L. Wilmé, « Climate change adaptation for conservation in Madagascar », Biology Letters, vol. 4, no 5, , p. 590–594 (ISSN 1744-9561, PMCID 2610084, DOI 10.1098/rsbl.2008.0270)

- (en) « Madagascar's protected area surface tripled », World Wildlife Fund for Nature, (version du 12 février 2018 sur Internet Archive)

- (en) « Endangered plant propagation program at Parc Ivoloina », Madagascar Fauna and Flora Group (version du 12 février 2018 sur Internet Archive)

Voir aussi

Ouvrages spécialisés

- Lucile Allorge-Boiteau, Plantes de Madagascar : atlas, Plaissan, MUSEO, (1re éd. 2008), 220 p. (ISBN 978-2-37375-025-6 et 2-37375-025-2, OCLC 984126900, BNF 45276424, présentation en ligne, lire en ligne)

- (en) Helen Crowley, Terrestrial ecoregions of Africa and Madagascar: a conservation assessment [« Écorégions terrestres d'Afrique et de Madagascar : une évaluation de la conservation »], Washington D.C., Island Press, coll. « World Wildlife Fund Ecoregion Assessments », , 2e éd., XXIII-501 p. (ISBN 978-1559633642, lire en ligne [archive du ]).

- (en) L.J. Dorr, Plant collectors in Madagascar and the Comoro Islands, Richmond, Surrey, Kew Publishing, (ISBN 978-1900347181).

- Étienne de Flacourt, Histoire de la grande isle Madagascar , composée par le sieur de Flacourt,... avec une relation de ce qui s'est passé ès années 1655, 1656 et 1657..., Troyes, Paris, Éd. N. Oudot et G. Clouzier, (lire en ligne).

- Alfred Grandidier, P. Mabille, Henri de Saussure et Leo Zehntner, Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar, vol. 1 : Histoire de la géographie, Paris, Imprimerie Nationale, Hachette, (1re éd. 1885), 357 p. (BNF 34138715, présentation en ligne, lire en ligne).

- Henri Jean Humbert (Thèses de la Faculté des sciences de l'Université de Paris. Doctorat ès sciences naturelles. N° 1751), Les Composées de Madagascar, Caen, Impr. E. Lanier, , 339 p. (OCLC 4481483, BNF 32264476)

- George E. Schatz et Lucienne Wilmé, Royal Botanic Gardens, Kew., Missouri Botanical Garden., Flore générique des arbres de Madagascar, Londres, Royal Botanic Gardens, Kew & Missouri Botanical Garden, , 516 p. (ISBN 978-1-84246-565-3 et 1-84246-565-1, OCLC 957436469, présentation en ligne, lire en ligne)

Articles

- (en) P. S. Green, « A Revision of Olea L. (Oleaceae) », Kew Bulletin, Springer, vol. 57, no 1, , p. 91-140 (DOI 10.2307/4110824, lire en ligne, consulté le )

- N. Rebmann, « Les Euphorbes de Madagascar », Succulentes, Association internationale des amateurs de plantes succulentes,

- Henri Jean Humbert, « La Disparition des forêts à Madagascar : Ses Causes, ses conséquences », Revue générale des sciences pures et appliquées, Paris, Éditions Doin, , p. 325-336 (BNF 32264480, lire en ligne).

.jpg.webp)

.jpg.webp)

_in_dry_savannah_(9590109944).jpg.webp)