Vigna unguiculata

Vigna unguiculata, le niébé[1], est une espèce de plantes de la famille des Fabaceae et du genre Vigna originaire d'Afrique tropicale, dont plusieurs sous-espèces sont cultivées comme plantes alimentaires pour leurs graines, proches des haricots, ou pour leur gousses. C'est la principale légumineuse alimentaire d'Afrique tropicale, fournissant une source économique de protéines de grande qualité[2]. Le Nigeria est le premier producteur mondial de niébé.

Niébé

Le nom vernaculaire français est niébé[n 1], terme emprunté au wolof dont l'usage s'est généralisé en Afrique de l'Ouest[1] ; on emploie voème/voême à La Réunion et à Maurice (terme emprunté au malgache voemba) et cowpea en Afrique anglophone. Il a été aussi appelé haricot à l’œil noir[3].

Étymologie et nomenclature

Le nom de genre Vigna, fut créé par Gaetano Savi en 1824, en dédicace à Domingo Vigna (mort en 1647), professeur de botanique à Pise. L'épithète spécifique unguicularis (-ta) est un emprunt au latin signifiant « muni d'un onglet » (une base contractée étroite), dérivé de unguiculus « ongle », probablement en raison de stipule muni d'un éperon étroit.

La grande variabilité de l'espèce a amené Carl Linné à créer au moins 5 noms spécifiques dans 2 genres différents pour en décrire les formes. En principe la plante initialement décrite par Linné en 1753, sous le nom de Dolichos unguiculatus[4], a la priorité sur Dolichos sinensis L., pour avoir été publiée un an avant, bien que certains botanistes doutent de son identité[1]. Elle fut reclassée en 1843, comme Vigna unguiculata par W.G. Walpers.

Description

Morphologie

.jpg.webp)

.jpg.webp)

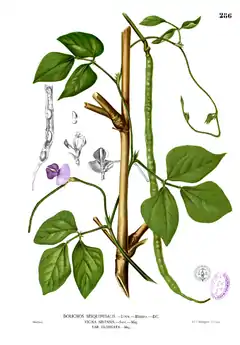

D'après les descriptions de Flora of China[5] (eFloras) et de Michel Chauvet[1], Vigna unguiculata est une plante annuelle ou vivace, érigée ou grimpante.

Les tiges subglabres, peu ramifiées, font de 1 à 3 (−4) m.

La feuille est composée de trois folioles ovales-rhomboïdales, de 5-15 x 4-6 cm, les 2 folioles latéraux sont dissymétriques, à pétiolule plus court, à bord entier. Les stipules de 6-20 mm sont hastés et munis d'un éperon à la base.

L'inflorescence est un racème axillaire, portant des fleurs groupées au bout du rachis. La fleur zygomorphe à calice campanulé, de 6-10 mm, est bordé de dents lancéolées (2 dents supérieures deux fois plus longues que les 3 dents inférieures). Les pétales sont blanc jaunâtre ou roses, mauves, rouges, les ailes bleues à violettes, la carène généralement blanche et non spiralée. La reproduction sexuée est principalement autogame (par fécondation solitaire).

Le fruit est une gousse cylindrique, un peu comprimée entre les graines, de 7,5-30(-100) x 0,6-1 cm, enfermant plusieurs graines rouge foncé à noir, marbrées de noir ou de brun, oblongues-réniformes, de 6-12 mm; hile oblong, couvert d’un tissu blanc, à arille noirâtre en bourrelet.

Sous-espèces

Les sous-espèces distinguées par Bernard Verdcourt[5] sont

- plante volubile, de 2-4 m, à gousses de 30-80 cm pendantes, renflées à l'état jeune, graines de 8-12 mm ............ subsp. sesquipedalis

- plantes érigées ou rampantes, de 15-80 cm, à gousses de 7,5-30 cm non renflées à l'état jeune, graines de 6-9 mm

- 2.1. gousses de 20-30 cm, pendantes .........................subsp. unguiculata

- 2.2. gousses de 7,5-13 cm, érigées ou étalées .............subsp. cylindrica

Origine

Originaire d'Afrique, le niébé y aurait été domestiqué à une époque reculée[6]. Sa culture est répandue en association avec le sorgho et l'eleusine (Eleusine coracana). Il aurait été introduit vers 1 500-1 000 av. J.-C., en Inde puis en Chine et Asie du Sud-Est et vers 300 av. J.-C. dans le bassin méditerranéen.

On trouve la plus grande diversité génétique du niébé cultivé, dans les zones de savane du Burkina Faso, du Ghana, du Bénin, du Niger, du Nigeria et du Cameroun. Il est aussi largement cultivé dans les zones intertropicales et même au-delà : bassin méditerranéen, Iran, Chine, sud des États-Unis[7]. À la suite de la sélection par l’homme en Asie (Chine, Inde et Asie du Sud-Est), le niébé a connu une nouvelle diversification qui a abouti à deux groupes de cultivars : le groupe Sesquipedalis, aux longues gousses utilisées comme légume, et le groupe Biflora, cultivé pour ses gousses, ses graines sèches et son fourrage[3]. Probablement introduit en Amérique tropicale au XVIIe siècle par les Espagnols, il est largement cultivé aux États-Unis, aux Caraïbes et au Brésil.

Histoire

Vigna unguiculata est originaire d'Afrique[8], où on distingue des formes sauvages pérennes (subsp. stenophylla (Harv.) Maréchal, Mascherpa & Stainier) dans le Sud et l'Est, et des formes sauvages annuelles (subsp. dekindtiana (Harms) Verdcourt) répandues dans toute l'Afrique subsaharienne, y compris Madagascar[1].

Les formes cultivées qui viendraient des formes sauvages annuelles, seraient apparues en Afrique de l'Ouest dès 2 000 av. J.-C. comme culture fourragère (groupe Unguiculata) et plante textile (groupe Textilis). Elles se seraient diffusées vers 1 500-1 000 av. J.-C. en Inde, où serait apparu le groupe Cylindrica et en Chine où auraient été sélectionné le groupe Sesquipedalis. En Europe, ses formes cultivées sont connues au moins depuis 300 av. J.-C.[1].

On trouve dans la littérature botanique de l'Antiquité gréco-romaine, des descriptions de plantes sous divers noms, qui sont maintenant interprétées comme des Vigna unguiculata. Le premier botaniste grec Théophraste (-371; -288) signale à propos du dolique que « si on le tuteure avec de longs échalas, il grimpe et fructifie bien; sinon, il est de médiocre venue et sensible à la rouille »[9]. La traductrice Suzanne Amigues fait remarquer que le dolikhos (« allongé » en grec), correspond à la variété grimpante de Vigna unguiculata. Pline, l'encyclopédiste romain du Ier siècle, indique que les gousses du passiolus « se mangent avec les graines » (H.N.[10] 18, 125). En 1753 dans Species plantarum, Linné utilisera ces termes antiques de passiolus et de dolikhos pour créer les genres Phaseolus et Dolichos, sous lesquels il classera tous les haricots connus, cultivés et sauvages. Au Ier siècle, c'est le pharmacologue grec Dioscoride, qui est encore le plus précis: « le liseron des jardins, σμιλαξ κηπαια, smilax kêpaia, ...a des feuilles comme le lierre, mais plus molles, des tiges grêles qui s'enroulent autour des buissons voisins, et croît suffisamment pour former une voûte. Il porte un fruit pareil au fenugrec, mais plus long et plus épais, contenant des graines qui ressemblent à des reins, de couleur variée, mais parfois roussâtres. Il est cultivé pour l'alimentation. Le fruit avec ses graines se mange bouilli comme l'asperge... » (M.M.[11] II, 146).

Il mangia fagioli, d'Annibale Carracci (1560-1609)

Lors de l'arrivée des haricots américains en Europe au XVIe siècle, la multitudes de leurs formes et couleurs ont été perçues comme de simples variations des haricots à l'œil noirs de l'Antiquité, eux aussi d'une grande diversité génétique. Cette assimilation perceptive entraînera qu'ils partageront leurs noms tant scientifiques que vernaculaires. Il faudra plusieurs siècles pour qu'une décantation se fasse: en terminologie scientifique, le nouveau genre Vigna sera introduit par Gaetano Savi en 1824, dans lequel seront regroupés peu à peu 150 espèces tropicales[1], venant surtout de l'Ancien Monde notamment les haricots à l'œil noir d'Afrique ou les haricots adzuki du Japon et de Chine. Il en résultera qu'un certain nombre de Dolichos et de Phaseolus seront reclassés comme des Vigna. Le genre Phaseolus ne gardera plus que les espèces de haricots annuelles originaire d'Amérique. Dans la langue commune, le haricot américain Phaseolus vulgaris d'abord nommé en français à partir du provençal fayol (févrole, féziole etc) finira par être identifié par haricot dérivé d'un terme francique. Tant qu'aux haricots à œil noir de l'Antiquité gréco-latine, ils vont considérablement régresser en Europe, car moins productifs et moins adaptés aux climats tempérés. Moins présents dans le commerce, leurs noms vernaculaires seront en général des emprunts à des langues étrangères, comme le niébé (du wolof) africain, ou comme les haricots Vigna asiatiques: haricot azuki (du japonais), haricot mungo (du hindi mumg मूंग , du sanskrit मुद्ग mudga), haricot urd (du hindi उड़द uṛad) etc.

Principales sous-espèces

.jpg.webp)

Il existe en Afrique, un certain nombre de cultivars liés à une remarquable diversité dans les usages : suivant le cas, on consommera les feuilles, les gousses vertes, les graines vertes ou sèches, et le feuillage ira éventuellement alimenter le bétail[7]. Les goûts et préférences des consommateurs africains sont très variables suivant les régions. Dans le Nigeria, les cultivars à graines rouges sont préférées dans le Bornou, alors que ceux à graines blanches le sont dans le pays haoussa, etc.

Au sein de Vigna unguiculata cultivé, on admet généralement 5 groupes de cultivars, qui se recoupent et qui peuvent par ailleurs facilement se croiser[3] - [1] :

- le Groupe Unguiculata (Vigna unguiculata subsp. unguiculata, niébé commun, cornille, pois à vache) : types de légume sec et de légume frais, cultivés pour leurs grains secs ou immatures, leurs jeunes gousses ou leurs feuilles ; son nom niébé tend à être préféré à dolique, nom plus confus, ne reposant pas sur un usage populaire précis; plante photo-indépendante, au port prostré à érigé, atteignant 80 cm de haut, floraison tardive, gousses de 10–30 cm de long, pendantes, dures et fermes, non renflées à l’état jeune, contenant de nombreuses graines non espacées, de 6-10 mm, à tégument épais; la plupart des cultivars africains appartiennent à ce groupe.

- le Groupe Sesquipedalis (Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis (L.) Verdc., le haricot kilomètre ou dolique asperge, synonymes : Dolichos sesquipedalis L., Vigna sesquipedalis (L.) Fruhw.) : cultivé pour ses jeunes gousses ; plante grimpante, tige atteignant 4 m de long, gousses de 30–120 cm de long, pendantes, renflées à l’état jeune, contenant de nombreuses graines espacées, souvent noires ou brunes ; important légume en Asie du Sud-Est, mais d’importance secondaire en Afrique tropicale, où seuls des cultivars introduits d’Asie sont cultivés.

- le Groupe Biflora (catjang) : cultivé pour ses graines sèches, ses gousses vertes et tendres et pour le fourrage ; port prostré à érigé, atteignant 80 cm de haut, floraison précoce, gousses de 7,5–12 cm de long, dressées ou ascendantes, dures et fermes, non renflées à l’état jeune, à graines de 3-6 mm, peu nombreuses et non espacées ; important en Inde et en Asie du Sud-Est, et également dans certaines parties d’Afrique (par ex. en Éthiopie).

- le Groupe Melanophthalmus : originaire d’Afrique de l’Ouest ; plante photosensible pouvant fleurir précocement à partir des premiers nœuds sous conditions inductives, gousses de 10-30 cm contenant relativement peu de graines, tégument fin, souvent ridé, partiellement blanc. Suivant les cultivars, les graines peuvent être séparées ou serrées les unes contre les autres dans la gousse, d'où le nom de crowder pea aux États-Unis pour ces derniers.

- le Groupe Textilis : petit groupe cultivé seulement au Nigeria pour ses fibres extraites des longs pédoncules qui atteignent 60 cm voire un mètre de long ; au début du XXe siècle, ce groupe était réparti du delta intérieur du fleuve Niger jusqu’au bassin du lac Tchad, mais il disparaît progressivement.

En Afrique, il existe un grand nombre de variétés locales et de cultivars améliorés au sein du Groupe Unguiculata. Des types spéciaux à port érigé ou à tiges prostrées à longues pousses tendres sont cultivés comme légume-feuilles et parfois aussi pour leurs grains immatures ou leurs jeunes gousses. L’utilisation des types à double fin (graines et feuilles) devient très courante dans certains pays, parce que les feuilles sont le principal légume au début de la saison des pluies.

Différents cultivars de haricot-kilomètre sont proposés par les firmes semencières asiatiques, qui offrent tout un éventail de caractéristiques de la plante.

On trouve aussi :

- Vigna unguiculata subsp. baoulensis (A. Chev.) Pasquet

- Vigna unguiculata subsp. burundiensis Pasquet

- Vigna unguiculata subsp. cylindrica (L.) Verdc., la dolique mongette.

- Vigna unguiculata subsp. dekindtiana (Harms) Verdc.

- Vigna unguiculata subsp. letouzeyi Pasquet

- Vigna unguiculata subsp. mensensis (Schweinf.) Verdc.

- Vigna unguiculata subsp. pubescens (R. Wilczek) Pasquet

- Vigna unguiculata subsp. stenophylla (Harv.) Maréchal et al.

- Vigna unguiculata subsp. tenuis (E. Mey.) Maréchal et al.

Conservation des semences

Il est important de bien faire sécher les graines au soleil avant de les stocker à l'abri de prédateurs comme la bruche du niébé (Callosobruchus).

Analyse nutritive

| Graine de niébé catjang, sèche, crue | |

| Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g |

|

| Apport énergétique | |

|---|---|

| Joules | 1435 kJ |

| (Calories) | (343 kcal) |

| Principaux composants | |

| Glucides | 59,6 g |

| – Amidon | ? g |

| – Sucres | ? g |

| Fibres alimentaires | 10,7 g |

| Protéines | 23,8 g |

| Lipides | 2,1 g |

| Eau | 11,0 g |

| Cendres totales | 3,4 g |

| Minéraux et oligo-éléments | |

| Calcium | 85 mg |

| Cuivre | 1,0 mg |

| Fer | 9,9 mg |

| Magnésium | 333 mg |

| Manganèse | 1,5 mg |

| Phosphore | 438 mg |

| Potassium | 1 375 mg |

| Sélénium | 0,009 mg |

| Sodium | 58 mg |

| Zinc | 6,1 mg |

| Vitamines | |

| Provitamine A | 33 mg |

| Vitamine B1 | 0,68 mg |

| Vitamine B2 | 0,17 mg |

| Vitamine B3 (ou PP) | 2,79 mg |

| Vitamine B5 | 1,51 mg |

| Vitamine B6 | 0,36 mg |

| Vitamine B9 | 0,639 mg |

| Vitamine C | 1,5 mg |

| Acides aminés | |

| Acide aspartique | 2 881 mg |

| Acide glutamique | 4 518 mg |

| Alanine | 1 088 mg |

| Arginine | 1 652 mg |

| Cystine | 263 mg |

| Glycine | 985 mg |

| Histidine | 740 mg |

| Isoleucine | 969 mg |

| Leucine | 1 828 mg |

| Lysine | 1 614 mg |

| Méthionine | 340 mg |

| Phénylalanine | 1 393 mg |

| Proline | 1 072 mg |

| Sérine | 1 194 mg |

| Thréonine | 908 mg |

| Tryptophane | 294 mg |

| Tyrosine | 771 mg |

| Valine | 1 137 mg |

| Acides gras | |

| Source : USDA FoodData[12] | |

Les valeurs nutritives dans la table ci-contre sont données pour de la graine de niébé, groupe Biflora (catjang), mûre, crue, selon la base USDA FoodData Central[12]. Mais, il existe de nombreuses sources de variation liées aux variétés cultivées, aux conditions agroclimatiques, à la gestion postrécolte et bien sûr finalement aux techniques de préparation culinaire.

Macronutriments

Les graines de niébé apportent principalement des protéines, des glucides et des fibres alimentaires.

Elles sont une bonne source de protéines, avec des valeurs allant de 20,3 à 39,4 g/100g (Gonçalves et al.[13], 2016). Ces valeurs élevées correspondent aux teneurs que l'on rencontre habituellement dans les produits d'origine animale (côtes de bœuf, gigot braisé, gruyère) , exceptions faites de la farine de soja et de la graine de lupin crue (36 g/100g d'après Ciqual[14]). Toutefois ces valeurs élevées s'effondrent lorsqu'on considère les grains secs de niébé cuits à l'eau (sans matière grasse). Le produit cuisiné gorgé d'eau contient alors 70 % d'eau, 8 % de protéines, 21 % de glucides et 0,5 % de lipides[15].

Les acides aminés limitants sont le couple méthionine+cystéine, le tryptophane, et la thréonine mais par ailleurs, le niébé est une excellente source de lysine (qui est en faible quantité dans les céréales). Un ratio acides aminés essentiels sur acides aminés non essentiels de 55,2 % suggère que le niébé aurait le potentiel de couvrir les besoins nutritionnels humains. Soulignons que de 5 à 37 % des protéines totales du niébé ne sont pas disponibles sur le plan nutritionnel.

En général, la graine de niébé possède une forte teneur en glucides (de 50,4 à 65,8 g/100g)[13], avec une bonne source de fibres alimentaires (de 16 à 20,9 g/100g) et d'amidon résistant (non digéré). À cet égard, il a été signalé que les variétés pigmentées contiennent plus du double de fibres que les variétés non pigmentées[13]. Il a été trouvé huit types de sucre dans le niébé, à savoir, le stachyose (1,7-6,0 g/100g), le saccharose (1,1-1,9 g/100g), le verbascose (0,6-1,3 g/100g), le raffinose (0,5-1 g/100g),le glucose (0,4-0,5 g/100g), le fructose (0,1-0,2 g/100g), le galactose (≤1,5 g/100g) et le maltose (≤1,1 g/100g). Certains oligosaccharides (les stachyose, verbascose et raffinose) peuvent être des agents responsables des flatulences chez l'homme, en raison de l'absence de 𝛼-1,6-galactosidase dans la muqueuse intestinale. L'inconfort digestif peut être combattu par un long trempage préalables des graines, une cuisson suffisamment longue et une incorporation graduée dans l'alimentation.

Par rapport aux autres légumineuses, la graine de niébé se caractérise par sa faible teneur en lipides (de 3,1 à 30,4 g/100g[13]). La majeure partie des acides gras est constituée d'acides gras polyinsaturés qui représentent de 40,1 à 78,3 % du total.

Le niébé contient des phytostérols : en premier le stigmastérol à la teneur importante (de 40,8 à 43,3 % du total des stérols), puis du β-sitostérol (de 27,6 à 39,5 %), campestérol, etc.

Micronutriments

Les principales vitamines sont celles du groupe B : niacine, acide panthoténique, thiamine, pyridoxine, acide folique, riboflavine, biotine et cobalamine. Les graines de niébé dont l'enveloppe est de type brun ont une teneur en vitamines B plus importante que celles de type noir ou de type yeux bleus.

Le niébé est une source particulièrement bonne de vitamine C, avec des concentrations dans les graines et les gousses allant de 5,2 à 55,4 mg/100g.

En ce qui concerne la composition minérale, les mesures effectuées indiquent de grandes variations en fonction des variétés étudiées.

Composés phytochimiques

Le niébé est réputé avoir une faible qualité nutritive en raison de la présence de facteurs antinutritionnels comme les inhibiteurs de trypsine, les oligosaccharides et les polyphénols responsables de flatulences, la faible digestibilité des protéines et la déficience en acides aminés soufrés[16].

La présence de certains types de composés phénoliques dans le niébé peut interagir avec les macro- et micronutriments et nuire à leur bonne absorption.

Les proanthocyanidols

| Les proanthocyanidols de la graine de niébé[17] | |

| Composé | Teneur mg/100 g PF[n 2] |

| Monomère | 14,00 |

| Dimère | 6,00 |

| Trimère | 6,10 |

| 4-6-mère | 7,3 |

Les proanthocyanidols (ou tanins condensés) sont des polymères de flavanols, aptes à piéger les radicaux libres. Ils peuvent aussi se lier à des protéines et entraver leur absorption. On trouve principalement dans la graine de niébé[17], des monomères de flavanol (catéchine, catéchine-7-O-glucoside) et des oligomères de faible poids moléculaires (degré de polymérisation de 2 à 4). Or il a été établi que les monomères et dimères de proanthocyanidol sont dépourvus de propriétés de liaison[18]. La domination des monomères rend les tanins du niébé plus biodisponibles, tout en limitant leurs propriétés antinutritionnelles potentielles. Il semblerait donc que les proanthocyanidols du niébé ne puissent être considérés comme des antinutriments[13].

Le niébé, tout comme le haricot commun est riche en monomère de flavanol (comparé aux fruits à coque et autres fruits), mais la teneur est bien moindre que celle des produits chocolatés (la poudre de cacao bat tous les records: 357 mg/100g).

Acide phytique

L'acide phytique est la principale forme de stockage du phosphore chez les plantes. Dans l'intestin humain, en séquestrant les minéraux, l'acide phytique diminue leur biodisponibilité et limite la digestibilité des protéines et de l'amidon en inhibant les protéases et les amylases. Toutefois il a aussi des effets positifs en raison de ses propriétés antioxydantes et hypocholestérolémiantes[19].

La teneur en acide phytique des graines, gousses et feuilles de niébé est comparable à celle des autres légumineuses; elle va de 0,26 à 1,52 g/100g[13].

Inhibiteurs enzymatiques

Les inhibiteurs de protéase permettent aux plantes de résister aux ravageurs. En raison de son efficacité, le gène du niébé inhibiteur de la trypsine, le CpTi, a été étudié et transféré avec succès aux plants de tabac, de riz, de palmier à huile et de coton[13]. L'inhibition de la trypsine et de la chymotrypsine entraîne un effet négatif sur la disponibilité des acides aminés, les peptides et des sucres après ingestion.

Digestibilité du niébé

Les 60 % de glucides de la graine de niébé crue fournissent la source principale d'énergie[12], essentiellement sous forme d'amidon. L'amidon du niébé est digéré plus lentement que l'amidon des céréales, ce qui est une bonne chose puisque les changements de la glycémie et de l'insuline sont moins brutaux après ingestion.

Les facteurs antinutritionnels (inhibiteurs enzymatiques, phytates, etc.) ont un effet négatif sur la biodisponibilité des nutriments mais aussi, en même temps peuvent avoir un effet protecteur. D'importantes activités biologiques ont été suggérées pour ces composés bioactifs, comme l'amélioration des effets antioxydants, des activités antimutagènes, anticancérigènes et antihyperglycémiants, qui font de cette légumineuse une aliment important pour la santé humaine[20].

Activité antioxydante

Les graines pigmentées de certaines variétés de niébé ont une teneur en composés phénoliques et en flavonoïdes plus grande et une capacité de réduction ferrique (et des activités de peroxydation anti-lipidique) supérieure à celles des variétés incolores[21].

Usages

Culinaires

Dans de nombreuses régions d'Afrique, le niébé est le légume sec préféré de la population. Les graines mûres, après une longue cuisson, sont consommées seules ou accompagnées de légumes, d'épices et souvent d'huile de palme, pour produire une soupe de haricots épaisse ou un gâteau de couleur jaune qui accompagne l'aliment de base, le manioc, l'igname, ou le plantain[3].

En Afrique de l'Ouest, on utilise la farine de niébé (faite de graines décortiquées et broyées) mélangée à des oignons émincés et des piments, pour confectionner une pâte. Frites, celle-ci donnent des boulettes d'akara, cuite à la vapeur dans une feuille de bananier, elles donnent le moin moin[3]. Le beignet de haricots akara en Afrique de l'Ouest (en bambara et autres langues nigéro-congolaises, akara signifie « beignet ») est nommé Acarajé au Brésil. Au Bénin et au Togo, il permet d'obtenir le beignet appelé Toubani ou encore du Djongoli un plat typique des béninois adeptes du Zangbeto[22]

En Afrique, les feuilles ainsi que les graines et gousses immatures de niébé sont consommées comme légumes.

Au Vietnam et au Cambodge, le niébé n'est consommé qu'en dessert, additionné de riz gluant et de sucre.

Agricoles

Le niébé est aussi utilisé comme fourrage en Afrique de l'Ouest, Inde et Australie. Aux États-Unis, le niébé est cultivé comme engrais vert et plante de couverture.

Intéressons-nous dorénavant aux conditions de cultures qui influent sur la qualité des graines. Tout d’abord différentes variétés existent et ont donc des adaptations aux sols qui varient plus ou moins en fonction de cette dernière. Ainsi, un choix du site est tout aussi important afin de rentabiliser au mieux la culture que l’on souhaite produire. Les Niébés se distinguent par leur variété, leur rendement, la taille des graines, la texture de leur tégument, leur type de croissance, leur niveau de maturité etc… [23] - [24]

Le rendement oscille entre 0.8 à 2.5 t/ha. Afin d’avoir de meilleurs rendements, les sites saturés en eau ne sont pas du tout préconisés. Une diminution du rendement est provoquée lorsque la pluie ou l’humidité est excessive, favorisant le développement de certaines maladies, parasites ou champignons.. C'est dans les loams sableux ou argileux, correctement drainés que les rendements sont élevés[25].

Pour optimiser au mieux la culture, il est nécessaire de bien faire attention au moment de la période de semis (ni trop tôt ni trop tard) par rapport à la durée des pluies mais aussi à la période de maturité du Niébé. Une semence de qualité contribue grandement à un bon rendement. En effet, lorsqu’elle est de qualité alors la germination est bonne, à contrario lorsque la qualité de la semence est moins bonne alors le taux de germination ne sera pas bon et impactera le rendement.

En fonction du type de Niébé, pour optimiser au mieux la production, les espaces de plantations sont les suivants:

Niébé ériger : espace de 50 cm x 20 cm

Niébé semi érigé : espacement de 75 cm x 20 cm

Niébé rampant : espacement de 75 cm x 20 cm

avec une quantité de graines par hectare allant de 12 Kg à 25 Kg en fonction du type. De plus, la profondeur de semis doit se situer entre 2,5 cm et 5 cm de profondeur, pas au-delà pouvant ralentir la croissance[24].

Dans beaucoup de pays cultivateurs de Niébé, la culture est accompagnée d’une culture céréalière en association afin que la production de céréale tire des bénéfices de la capacité du Niébé à fixer l’azote. Cependant, cette méthode d’association au profit des céréales, amoindrit le rendement du Niébé qui ne possède pas une surface complète pour sa propre culture. Ainsi, pour pouvoir améliorer les rendements de Niébé, consacrer une zone de culture seule est avantageux pour en produire en plus grande quantité.

Bien que le grain soit fixateur d'azote dans certains cas, un apport azoté en début de culture est nécessaire (apport de NPK [azote, phosphore et potassium]). En effet, toutes les légumineuses confondues ont besoin d’éléments nutritifs pour se développer dans de bonnes conditions. Cependant, il ne faut pas en apporter avec excès car bien que la croissance sera importante, la production de graine sera très réduite. [26] [27] [28]

Comme dans toute culture agricole, pour augmenter la production, une amélioration de la fertilité du sol est nécessaire. Ainsi, combiner une fertilisation organique et une fertilisation minérale du sol permet d’obtenir un meilleur résultat. Apporter des engrais azotés en début de cycle est préconisé, accompagné d’engrais composé de phosphore (apport de SUPA), calcium et d’autres minéraux permettrait d’augmenter les rendements et améliorerait la nodulation et le rendement[23].

Textiles

Des cultivars spéciaux sont cultivés au Nigeria pour leur fibre particulièrement adaptée aux équipements de pêche.

Médicinaux

Les feuilles et les graines s’emploient en cataplasme pour traiter les enflures et les infections de la peau.

Économie

La production mondiale de niébé est estimée à 3,7 millions de tonnes annuelles dans la décennie 1990-1999, sur une surface de 8,7 millions d'hectares[2]. Elle est située pour l'essentiel en Afrique (87 % des surfaces cultivées), puis loin derrière en Amérique (10 % des surfaces) et le reste en Europe et Asie.

Le Nigeria étant le premier producteur mondial de niébé (45 % du total) mais également le plus grand importateur. Il est suivi par le Brésil (avec 17 %). Le Niger compte pour 8 %. Les autres producteurs de Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont, par ordre d’importance, le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, le Ghana, le Togo, le Sénégal et la Côte d’Ivoire[26].

Le niébé est produit principalement dans les régions intérieures arides de l’Afrique de l’Ouest en raison de sa tolérance à la sécheresse et de la pression moins forte des insectes dans ces zones, et le commerce bien développé le mène au Sud, vers les principaux marchés côtiers.

Notes

- Dans leurs travaux en français, les spécialistes ayant travaillé sur le sujet ont choisi de prendre Niébé comme nom vernaculaire standard pour Vigna unguiculata : Michel Chauvet, Rémy Pasquet, PROTA (voir références)

- poids frais

Références

- Michel Chauvet, Encyclopédie des plantes alimentaires, 700 espèces du monde entier, 1 700 dessins, Belin, , 880 p.

- A.S. Langyintuo, J. Lowenberg-DeBoer, M. Faye, D. Lambert, G. Ibro, B. Moussa, A. Kergna, S. Kushwaha, S. Musa, G. Ntoukam, « Cowpea supply and demand in West and Central Africa », Field Crops Research, vol. 82, , p. 215-231 (lire en ligne)

- M. Brink, G. Belay (éditeurs), PROTA 1 Céréales et légumes secs, Fondation PROTA, (lire en ligne)

- Caroli Linnaei, « Species plantarum :exhibentes plantas rite cognitas, DOLICHOS » (consulté le )

- Flora of China, Vol. 10, « Vigna unguiculata (Linnaeus) Walpers, Repert. Bot. Syst. 1: 779. 1842. » (consulté le )

- Rémy S. Pasquet, « Classification infraspécifique des formes spontanées de Vigna unguiculata (L.) Walp. (Fabaceae) a partir de données morphologiques », Bulletin du Jardin botanique National de Belgique, vol. 62, nos 1/4, , p. 127-173 (lire en ligne)

- Rémy S. Pasquet, Martin Fotso, « Répartition des cultivars de niébé (Vigna unguiculata (L.) Walp.) du Cameroun : influence du milieu et des facteurs humains », Journal d'agriculture traditionnelle et de botanique appliquée, vol. 36, no 2, (lire en ligne)

- Ng N.Q., « Cowpea Vigna unguiculata », dans Smartt J., Simmonds N.W., Evolution of crop plants, London, Longman,

- Suzanne Amigues, Recherche sur les plantes À l'origine de la botanique, Belin, , 218 p.

- Pline l'Ancien, Histoire naturelle (traduit, présenté et annoté par Stéphane Schmitt), Bibliothèque de la Pléiade, nrf, Gallimard, , 2131 p.

- (en) Pedanius Dioscorides of Anazarbus, De materia medica (translated by Lily Y. Beck), Olms - Weidmann, , 630 p.

- USDA, FoodData Central, « Cowpeas, catjang, mature seeds, raw » (consulté le )

- Alexandre Gonçalves, Piebiep Goufo,...and Miguel Rodriguesa, « Cowpea (Vigna unguiculata L. Walp) a renewed multipurpose crop for a more sustainable agri-food system. Nutritional advantages and constraints », Journal of the Science of Food and Agriculture, vol. 96, , p. 2941-2951 (lire en ligne)

- Ciqual, anses, « Protéines (g/100g) » (consulté le )

- USDA, FoodData Central, « Cowpeas, dry, cooked, fat not added in cooking » (consulté le )

- D.P. Kachare, J.K. Chavan, S.S. Kadam, « Nutritional quality of some improved cultivars of cowpea », Plant Foods for Human Nutrition, vol. 38, , p. 155-162

- Phenol-Explorer, « Showing all polyphenols found in Cowpea, whole, raw » (consulté le )

- Chang MCJ, Bailey JW and Collins JL, « Dietary tannins from cowpeas and tea transiently alter apparent calcium-absorption but not absorption and utilization of protein in rats », J Nutr, vol. 124, , p. 283-288

- Urbano G,..., Porres J., « The role of phytic acid in legumes: antinutrient or beneficial function? », J Physiol Biochem, vol. 56, no 3, , p. 283-94

- Jagdish Singh, Partha Sarathi Basu, « Non-Nutritive Bioactive Compounds in Pulses and Their Impact on Human Health: An Overview », Food and Nutrition Sciences, vol. 3, , p. 1664-1672 (lire en ligne)

- Pierre A. D. Sombié, Moussa Compaoré,...and Martin Kiendrébéogo, « Antioxidant and Phytochemical Studies of 31 Cowpeas (Vigna unguiculata (L. Walp.)) Genotypes from Burkina Faso », Foods, vol. 7, no 9, (lire en ligne)

- « Le Djongoli, entre gastronomie et tradition », sur Auletch Benin, (consulté le )

- Pousga Salimata, F Sankara, K Coulibaly et JP Nacoulma, « Effets du remplacement de la farine de poisson par les termites (Macrotermes sp.) sur l’evolution ponderale et les caracteristiques de carcasse de la volaille locale au Burkina Faso », African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development, vol. 19, no 02, , p. 14354–14371 (ISSN 1684-5374, DOI 10.18697/ajfand.85.17430, lire en ligne, consulté le ).

- « Le risque en gestion d'entreprise agricole », dans Gestion de l’entreprise agricole. De la théorie à la pratique. 2e édition, Presses de l'Université Laval, (lire en ligne), p. 195–228

- Fanny Georges, « Identité post mortem et nouvelles pratiques mémoriales en ligne: », dans Identité et multiplicité en ligne, Presses de l'Université du Québec (lire en ligne), p. 51–66

- fao, « Niébé » (consulté le )

Références taxinomiques

- (en) Référence Flora of Pakistan : Vigna unguiculata

- (en) Référence Flora of Missouri : Vigna unguiculata

- (fr) Référence Tela Botanica (Antilles) : Vigna unguiculata (L.) Walp.

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Vigna unguiculata (L.) Walp.

- (fr+en) Référence ITIS : Vigna unguiculata (L.) Walp.

- (en) Référence NCBI : Vigna unguiculata (taxons inclus)

- (en) Référence GRIN : espèce Vigna unguiculata (L.) Walp.

- (fr) Référence Prota (Ressources végétales de l'Afrique Tropicale) : Vigna unguiculata

Bibliographie

- Rémy S. Pasquet et Martin Fotso, « Répartition des cultivars de niébé (Vigna unguiculata (L.) Walp.) du Cameroun : influence du milieu et des facteurs humains », in Journal d'agriculture traditionnelle et de botanique appliquée, 36e année, no 2, 1994, p. 93-143, [lire en ligne]

- OCDE: Consensus Document on Compositional Considerations for New Varieties of COWPEA (Vigna unguiculata): Key Food and Feed Nutrients, Anti-nutrients and Other Constituents, Series on the Safety of Novel Foods and Feeds No. 30