Teinture naturelle

Une teinture naturelle est une matière colorante dérivée de plantes ou d'invertébrés. On parle de teinture quand il s'agit de colorer des textiles au moyen de produits solubles dans l'eau ; les minéraux donnent des colorants insolubles appelés pigments qui s'appliquent mal à cet usage.

La plupart des teintures naturelles proviennent de racines, de baies, d'écorce, de feuilles ou de bois de plantes tinctoriales ou bien de champignons ou de lichens.

Histoire

Le concept de teinture naturelle se développe par opposition aux teintures issues de la chimie organique dans la deuxième moitié du XIXe siècle[alpha 1]. Il oppose aux produits de l'industrie chimique, les teintures que des artisans peuvent extraire de plantes, de lichens, d'insectes[1]. Auparavant, on ne considérait comme naturelles que les quelques substances utilisables sans transformation, tandis que la plupart des teintures, artificielles ou préparées, avaient subi un important processus d'élaboration[alpha 2]. Par ailleurs, les cultivateurs de plantes tinctoriales ont consacré de grands efforts pour leur amélioration, ce qui fait que les variétés utilisées n'étaient pas véritablement « naturelles ». Quoi qu'il en soit, toutes les teintures antérieures à l'industrie chimique sont désormais classées comme teintures naturelles[4].

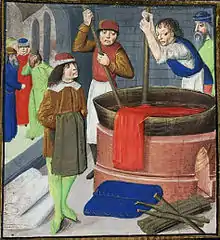

L'archéologie a trouvé des traces de teinture textile datant du Néolithique. En Chine, la teinture avec des plantes, des écorces et des insectes remonte à plus de 5 000 ans[5]. Le processus habituel de la teinture a peu changé avec le temps. Le teinturier prépare la matière colorante par broyage, macération, filtrage, cuisson et autres procédés, avant de la diluer dans une cuve d'eau. Il y ajoute le matériau à colorer, puis chauffe et brasse jusqu'à ce que la couleur soit transférée. Les fibres textiles peuvent être teintes avant le filage (« teintes dans la laine »), mais la plupart sont « teintes au fil » ou « teintes en pièces » après tissage. Les colorants solubles requièrent l'utilisation de produits chimiques appelés mordants pour lier la teinture aux fibres textiles, faute de quoi la couleur s'enfuit dès que le textile est humide, par exemple au contact de la sueur. Les premiers teinturiers utilisaient le tanin des galles de chêne, le sel, l'alun naturel, le vinaigre et l'ammoniac de l'urine. De nombreux mordants, et certains colorants eux-mêmes, produisent de fortes odeurs, et les teintureries à grande échelle sont souvent isolées dans leurs propres quartiers.

Tout au long de l'Histoire, les gens ont teint leurs textiles à l'aide de matériaux communs et disponibles localement. Les rares colorants qui produisaient des couleurs vives et solides comme les colorants naturels à base d'invertébrés, la pourpre de Tyr et le carmin de kermès, sont devenus très prisés dans le monde antique et médiéval. Des teintures végétales telles que la guède (pastel des teinturiers), l'indigo, le safran et la garance étaient cultivées pour la vente et constituaient des marchandises importantes dans les économies d'Asie et d'Europe[6]. En Asie et en Afrique, des tissus décorés ont été produits à l'aide de techniques de teinture par réserve, nouage ou batik, pour que empêcher que la teinture n'atteigne certaines parties du tissu. Des teintures à base de cochenille et le campêche (Haematoxylum campechianum) ont été apportées en Europe par les flottes espagnoles, et les colorants d'Europe ont été transportés en Amérique par les colons.

L'invention de teintures synthétiques à partir du milieu du XIXe siècle a provoqué un long déclin du marché à grande échelle des colorants naturels. L'industrie chimique peut produire les colorants synthétiques en grandes quantités ; ils ont progressivement remplacé les colorants naturels dans l'industrie textile. Certaines matières colorantes naturelles sont toxiques ; certaines ne peuvent plus être fabriquées à cause de la disparition de l'espèce naturelle source ou parce que le procédé d'extraction est excessivement laborieux ; les colorants naturels ne conviennent pas aux fibres synthétiques inventées au XXe siècle. Les teinturiers disposaient d'une douzaine de colorants suffisamment solides ; l'industrie chimique en propose 4000[7].

Les artistes du mouvement Arts & Crafts de la fin du XIXe siècle ont promu les couleurs atténuées variabilité des teintures naturelles, qui s'adoucissent avec l'âge mais conservent leurs vraies couleurs, contrairement aux teintures synthétiques anciennes[5]. Ils ont contribué à garantir la préservation des anciennes techniques européennes de teinture et d'impression avec des colorants naturels pour les teinturiers domestiques et artisanaux. Les artisans des cultures traditionnelles du monde entier préservent aussi les techniques de teinture naturelle. Cependant, plusieurs procédés de teinture à base de produits naturels sont devenus difficiles ou impossibles, soit à cause de l'énorme travail d'extraction du colorant, qui n'était viable qu'avec des consommateurs royaux capable de rétribuer cet effort, soit à cause de la disparition des espèces sources[8].

Au début du XXIe siècle, le marché des teintures naturelles dans l'industrie de la mode connaît une résurgence[9]. Les consommateurs occidentaux sont de plus en plus préoccupés par l'impact des colorants synthétiques sur la santé et l'environnement dans la fabrication et il existe une demande croissante pour des produits qui utilisent des colorants naturels. L'Union européenne, par exemple, a encouragé les producteurs indonésiens de tissus de batik à passer aux teintures naturelles pour améliorer leur marché d'exportation en Europe[10].

Teintures utilisées dans l'industrie du vêtement

La nature de la fibre détermine le type de teinture pour un tissu :

- fibres de cellulose : coton, lin, chanvre, ramie, bambou, viscose ;

- fibres de protéine : laine, angora, mohair, cachemire, soie, cuir, suède.

Les fibres cellulosiques nécessitent des colorants réactifs aux fibres, directs ou substantiels et des colorants de cuve, qui sont des colorants solubles incolores, fixés par la lumière et/ou l'oxygène ; les fibres protéiques, des colorants de cuve, acides ou indirects/mordants, qui imposent un liant. Chaque fibre synthétique implique une méthode propre de teinture. Ainsi, le nylon se teint avec des colorants acides, dispersés et pigmentaires, la viscose avec des colorants dispersés. Les types de colorants naturels actuellement utilisés par l'industrie mondiale du vêtement comprennent[11] :

| Teinture | Origine | Partie utilisée | Couleur(s) |

|---|---|---|---|

| Amla | végétale (Amla) | fruit | jaune, vert, noir |

| Cachou | végétale (Cachou) | bois | brun |

| Cochenille | animale (Dactylopius coccus) | insecte | rouge |

| Escargot murex | animale (Muricidae) | mollusque | pourpre |

| Feuille de teck[12] | végétale (Teck) | feuille | cramoisi à marron |

| Garance | végétale (Garance des teinturiers) | racine | rouge, rose, orange |

| Grenade | végétale (Grenadier commun) | pelure | jaune |

| Gomme-gutte | végétale (Clusiaceae) | résine | jaune moutarde foncé |

| Indigo | végétale (Indigofera) | plante | bleu |

| Kamala | végétale (Mallotus philippensis) | bois | rouge |

| Laque | animale (Kerriidae) | insecte | rouge, violet |

| Larkspur[13] | végétale (Delphinium) | plante | jaune |

| Mangoustan[14] | végétale (Mangoustanier) | pelure | vert, brun, brun foncé, pourpre, cramoisi |

| Pieuvre | animale (Octopoda/Sepiida) | mollusque | brun sépia |

| Réséda | végétale (Réséda des teinturiers) | herbe | jaune |

| Rhubarbe de l'Himalaya | végétale (Rheum australe) | racine | jaune |

Origines

Les couleurs de la gamme des rouges, bruns et oranges sont les premières couleurs attestées dans un certain nombre de sites textiles anciens allant du Néolithique à l'âge du bronze, en passant par le Levant, l'Égypte, la Mésopotamie et l'Europe. Suivent des traces de bleus puis de jaunes, le vert apparaissant un peu plus tard. Les premiers vestiges de teinture textile ont été trouvés dans le grand établissement néolithique de Çatal Höyük, dans le sud de l'Anatolie, où des traces de teintures rouges, peut-être à partir d'ocre (pigments d'oxyde de fer à partir d'argile), ont été découvertes. Les tissus polychromes ou multicolores semblent avoir été développés au 3e ou 2e millénaire avant notre ère[15]. Dans les pyramides égyptiennes de la sixième dynastie (2345-2180 avant l’ère commune), on a découvert des textiles avec une « chaîne rouge-brun et une trame ocre-jaune »[16].

L'analyse chimique qui permettrait d'identifier définitivement les colorants utilisés dans les textiles anciens a rarement été effectuée. Même lorsqu'un colorant tel que le bleu indigo est détecté, il est impossible de déterminer parmi plusieurs plantes contenant de l'indigo laquelle a été utilisée[17]. Néanmoins, d'après les couleurs des fragments textiles survivants et les traces de colorants réels trouvés dans les sites archéologiques, les rouges, les bleus et les jaunes d'origine végétale étaient d'usage courant à la fin de l'âge du bronze et à l'âge du fer[18].

Au XVIIIe siècle, Jeremias Friedrich Gülich (en) a apporté une contribution importante au raffinage du processus de teinture[19], en particulier en ce qui concerne l'établissement de normes pour la teinture de la laine de mouton et de nombreux autres textiles[20]. Sa contribution à l'amélioration du processus de la teinture, et ses théories sur la couleur ont été très appréciées par le poète, artiste et théoricien de l'art Johann Wolfgang von Goethe[19].

Procédés

Le processus essentiel de teinture consiste à tremper le matériau contenant le produit colorant dans l'eau, à ajouter le textile à teindre à la solution obtenue (le bain de teinture) et à faire bouillir doucement la solution pendant une période prolongée, souvent mesurée en jours ou même en semaines, en remuant de temps en temps jusqu'à ce que la couleur soit uniformément transférée aux textiles[21].

Certains colorants, comme l'indigo et les lichens, donnent une bonne couleur lorsqu'ils sont utilisés seuls ; ces colorants sont appelés colorants directs ou colorants de fond. Cependant, la majorité des colorants végétaux nécessitent également l'utilisation d'un mordant, un produit chimique utilisé pour « fixer » la couleur dans les fibres textiles. Ces colorants sont appelés colorants adjectifs. En utilisant différents mordants, les teinturiers peuvent souvent obtenir une variété de couleurs et de nuances à partir du même colorant. Les fibres ou le tissu peuvent être prétraités avec des mordants, ou le mordant peut être incorporé dans le bain de teinture. Dans la teinture traditionnelle, les mordants communs sont le vinaigre, le tanin de l'écorce de chêne, le sumac ou les galles du chêne, l'ammoniac de l'urine ventilée, et la liqueur ou la potasse (carbonate de potassium) du bois, obtenue par lixiviation des cendres de bois et évaporation de la solution[22] - [23]. Avec le renouveau actuel de la teinture végétale, et dans un souci de teindre naturellement, certains[24] utilisent des plantes comme mordant tels que :

- le symplocos, qui la particularité de stocker l'alumine naturellement présente dans le sol et constitue, de la sorte, une alternative naturelle à l'alun[25],

- la betterave, riche en acide oxalique,

- ou encore la banane sur les fibres végétales.

« Nous ne saurons jamais par quel hasard l'homme primitif a découvert que le sel, le vinaigre de fruits en fermentation, l'alun naturel et l'urine fermentée ont aidé à fixer et à rehausser les couleurs de ses fils, mais pendant des siècles ces quatre substances ont servi de mordants[26]. »

Le sel aide à « fixer » ou à augmenter la solidité des couleurs, le vinaigre améliore les rouges et les violets, et l'ammoniac dans l'urine fermentée favorise la fermentation des colorants indigo[26]. L'alun naturel (sulfate d'aluminium) est le sel métallique mordant le plus commun, mais l'étain (chlorure d'étain(II)), le cuivre (sulfate de cuivre), le fer (sulfate de fer(II), appelé copperas) et le chrome (dichromate de potassium) sont aussi utilisés. Les mordants de fer « attristent » les couleurs, tandis que les mordants d'étain et de chrome « égayent » les couleurs. Les mordants de fer contribuent à la détérioration des tissus, appelée « pourriture des teintures ». D'autres produits chimiques ou agents de modification peuvent être appliqués après la teinture pour modifier ou renforcer davantage les couleurs[27] - [28] - [29].

Les textiles peuvent être teints sous forme de fibres brutes (teintes dans la toison ou dans la laine), de fils filés (teints dans les écheveaux ou teints dans le fil) ou après tissage (teints en pièces)[30]. Les mordants laissent souvent des résidus dans la fibre de laine, ce qui la rend difficile à filer, de sorte que la laine était généralement teinte après le filage, sous forme de fil ou de tissu tissé. L'indigo, cependant, n'exige aucun mordant, et les fabricants de tissu dans l'Angleterre médiévale ont souvent teint la laine dans la toison avec le pastel de plante indigo et ont alors teint le tissu encore après tissage pour produire des bleus profonds, bruns, rouges, violets, noirs, et fauvettes[31] - [32].

Des tissus décorés sont produits en combinant, au tissage, des fils de couleurs différente. En Chine, au Japon, en Inde, dans plusieurs régions de l'Afrique de l'Ouest et de l'Asie du Sud-Est, des tissus de coton et de soie sont imprimés à motifs avec des techniques de réserve à l'amidon où à la cire comme le batik, ou par nouage, comme le shibori de diverses manières pour empêcher la pénétration de la teinture. On utilise aussi l'impression par bois gravé et le pochoir, comme pour le katagami[33].

Beaucoup de produits de teinturerie produisent des odeurs puissantes et désagréables, et la fabrication utilise fréquemment des produits qu'on évite en général par hygiène, comme l'urine. La teinture des fils et des tissus consomme beaucoup d'eau douce et de combustibles et occupe un espace assez vaste, en comptant les espaces aérés nécessaires au séchage des pièces teintes. Les anciens quartiers de teinturiers étaient plutôt placés en périphérie des espaces habités, ou sur des promontoires venteux[34].

Recherches

L'industrie chimique est issue, en grande partie, de la recherche vue de la substitution des teintures naturelles par des équivalents synthétiques ou des produits entièrement artificiels[35]. Ces travaux ont débouché sur une théorie des chromophores et des milliers de teintures nouvelles. Dans ces productions, l'industrie s'occupe de substances pures et conçues pour l'usage. Les substances d'origine naturelles sont beaucoup plus complexes. Elles sont impures ; leur mode d'association avec les fibres textiles n'est pas entièrement élucidée. Depuis l'Antiquité, les teinturiers ont, au cours des siècles, empiriquement constitué et transmis les opérations qui allaient, progressivement, se transformer en chimie. Leur explication théorique reste à faire. L'étude des teintures naturelles inclut la reconstitution précise, en laboratoire, des procédés anciens[36].

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) E. J. W. Barber, Prehistoric Textiles, Princeton University Press, , 471 p. (ISBN 0-691-00224-X, lire en ligne)

- François Boucher, Histoire du costume en Occident, des origines à nos jours, Paris, Flammarion, (1re éd. 1965).

- (en) Franco Brunello, The Art of Dyeing in the History of Mankind, AATCC (American Association of Textile Chemists and Colorists), (1re éd. 1968) (lire en ligne)

- Bryan, Nonabah Gorman & Young, Stella (2002). Navajo Natives Dyes: Their Preparation and Use. Dover Publications. (ISBN 978-0-486-42105-6).

- John Cannon et Margaret Cannon, Dye Plants and Dyeing, A&C Black, , 2e éd., 128 p. (ISBN 978-0-7136-6374-7)

- Dominique Cardon, Le monde des teintures naturelles, Belin, , revue et augmentée éd. (1re éd. 2003) (présentation en ligne)

- Dominique Cardon, Des couleurs pour les Lumières : Antoine Janot, teinturier occitan 1700-1778, CNRS éditions, (présentation en ligne)

- (en) Jill R. Chancey (ed.), By native hands : woven treasures from the Lauren Rogers museum of art, Seattle, Lauren Rogers Museum of Art, , 280 p. (ISBN 0-935903-07-0)

- Chantal Delphin et Eric Gitton, Plantes à teinter, Plume de carotte,

- (en) India Flint, Eco Colour : Botanical Dyes For Beautiful Textiles, Loveland, CO, Interweave, , 240 p. (ISBN 978-1-59668-330-3, lire en ligne)

- (en) John Gillow et Bryan Sentance, World Textiles : A Visual Guide to Traditional Techniques, Bulfinch, , 240 p. (ISBN 0-8212-2621-5)

- (en) Jill Goodwin, A Dyer's Manual, Pelham, , 128 p. (ISBN 0-7207-1327-7)

- (en) Judith Hofenk de Graaf, The Colourful Past : Origins, Chemistry and Identification of Natural Dyestuffs, Abegg-Stiftung and Archetype Publications, (ISBN 1-873132-13-1)

- (en) David Jenkins (ed.), The Cambridge History of Western Textiles, Cambridge, Cambridge University Press, , 1500 p. (ISBN 0-521-34107-8, lire en ligne)

- (en) Eric Kerridge, Textile Manufactures in Early Modern England, Manchester University Press, , 428 p. (ISBN 978-0-7190-2632-4, lire en ligne)

- (en) Robin Netherton (ed.) et Gale R. Owen-Crocker (ed.), Medieval Clothing and Textiles, vol. 3, Woodbridge, Boydell Press, , 221 p. (ISBN 978-1-84383-291-1)

- (en) Linda Parry, William Morris Textiles, Viking Press, , 192 p. (ISBN 0-670-77074-4)

- (en) Mary Schoeser, Silk, Yale University Press, , 256 p. (ISBN 978-0-300-11741-7 et 0-300-11741-8, lire en ligne)

- (en) Frances Thompson et Tony Thompson, Synthetic Dyeing : for Spinners, Weavers, Knitters and Embroiderers, David & Charles, (ISBN 0-7153-8874-6)

- (en) Jane Tozer et Sarah Levitt, Fabric of Society : a Century of People and their Clothes 1770–1870, Laura Ashley Press, (ISBN 0-9508913-0-4)

- Claude Viel, « Colorants naturels et teintures du XVIIe siècle à la naissance des colorants de synthèse », Revue d'Histoire de la Pharmacie, no 347, , p. 327-348 (lire en ligne)

Articles connexes

Notes

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Natural dye » (voir la liste des auteurs).

- L'expression est attestée en 1758, mais dans un texte de la tradition hermétique, où le mot teinture désigne, comme en pharmacie, un extrait dissous, sans rapport nécessaire avec la couleur (Antoine-Joseph Pernety, Dictionnaire mytho-hermétique, Paris, (lire en ligne), p. 482).

- Ces procédés pour obtenir la couleur sont le sujet des publications et manuels publiés en France après la dissolution du monopole corporatif à la Révolution. Lire Jean-Baptiste Vitalis, Manuel du teinturier sur fil et sur coton filé, Rouen, (lire en ligne), et surtout le Teinturier parfait de 1799[2] et le Manuel Roret, de 1832[3].

- « Teintures naturelles » est attesté dans son sens moderne dans Michel Chevalier (Dir.), Rapports des membres de la section française du jury international sur l'ensemble de l'exposition, t. 2, Paris, 1862-1864 (lire en ligne), p. 222.

- Delormois, Le nouveau teinturier parfait, ou Traité de ce qu'il y a de plus essentiel dans la teinture, omis ou caché par l'auteur de l'ancien Teinturier parfait, t. 1, Paris, (lire en ligne).

- Amand-Denis Vergnaud, Manuel complet du teinturier, Paris, Roret, , 3e éd. (1re éd. 1825) (lire en ligne).

- Philip Ball (trad. Jacques Bonnet), Histoire vivante des couleurs : 5000 ans de peinture racontée par les pigments [« Bright Earth: The Invention of Colour »], Paris, Hazan, , p. 54.

- Goodwin 1982, p. 11.

- Viel 2005.

- Ball 2010, p. 55.

- Cardon 2014, p. 12.

- Jay Calderin, Form, Fit, Fashion, Rockport, , 288 p. (ISBN 978-1-59253-541-5), p. 125

- Elly Burhaini Faizal, « Indonesia told to produce more 'green' products », The Jakarta Post, (lire en ligne, consulté le )

- Calderin 2009, p. 125–26.

- (en) Qadariyah, Lailatul, Mahfud, Mahfud, Sulistiawati, Endah et Swastika, Prima, « Natural Dye Extraction From Teak Leves (Tectona Grandis) Using Ultrasound Assisted Extraction Method for Dyeing on Cotton Fabric », MATEC Web Conf., vol. 156, (DOI 10.1051/matecconf/201815605004, lire en ligne, consulté le )

- « Larkspur », Conservation and Art Materials Encyclopedia Online (CAMEO), Museum of Fine Arts Boston (consulté le )

- (en) Kusumawati, Nita, Budi Santoso, Agus, Sianita, Maria Monica et Muslim, Supari, « Extraction, Characterization and Application of Natural Dyes from the Fresh Mangosteen (Garcinia mangostana L.) Peel », INSIGHT - Indonesian Society for Knowledge and Human Development, vol. 7, no 3, (DOI 10.18517/ijaseit.7.3.1014, lire en ligne, consulté le )

- Barber 1992, p. 223–225.

- Rogers, Penelope Walton, "Dyes and Dyeing". In Jenkins (2003), pp. 25–29.

- Barber 1992, p. 227, 237.

- Barber 1992, p. 228.

- (en) Johann Wolfgang von Goethe (trad. Charles Lock Eastlake), Goethe's Theory of Colours, (lire en ligne), « Relation to the Technical Operations of the Dyer »

- (de) Johann Wolfgang von Goethe, Zur Farbenlehre, (lire en ligne), « Jeremias Friedrich Gülich »

- Goodwin 1982, p. 29–31.

- Goodwin 1982, p. 12, 32.

- Kerridge 1988, p. 165–66.

- Céline Philippe (photogr. Céline Philippe), Teinture sauvage : De la plante à la couleur, initiation à la teinture végétale, Hoëbeke, Gallimard, , 176 p. (ISBN 9782072999895, lire en ligne), p. 37-49.

- Céline Philippe, « Un mordançage sans alun », sur teinturesauvage.fr, (consulté le )

- Goodwin 1982, p. 12.

- Barber 1992, p. 235–36, 239.

- Goodwin 1982, p. 32–34.

- Driessen, Kris, « Cleaning », sur Quilt History (consulté le )

- Kerridge (1988), pp. 15, 16, 135.

- Munro (2003), p. 210

- Kerridge (1988), pp. 15, 17.

- Gillow & Sentence (1999), pp. 122–36.

- Barber 1992, p. 239.

- Ball 2010.

- Cardon 2014, p. 10-13.