Droits des femmes en Espagne

Le rôle, la condition et les droits des femmes en Espagne ont évolué tout au long de l'histoire. Durant le XXe siècle, le pays connaît des avancées essentielles et pionnières en Europe pour les droits des femmes durant la Seconde République[1], à laquelle les femmes participent à tous les niveaux de la société[2].

L'Espagne subit cependant une régression historique inédite après la guerre d'Espagne, à la suite de l'avènement par la force de la dictature franquiste (1939-1975), conservatrice et autoritaire, au cours de laquelle les droits des femmes étaient sévèrement restreints[3]. De très nombreuses femmes doivent s'exiler. D'autres sont victimes de la répression nationaliste et de l'horreur des camps nazis de la Seconde Guerre mondiale[4].

Il faut attendre la Transition démocratique où l'égalité des sexes devient un principe fondamental.

Au cours des dernières décennies, depuis la mort du dictateur Franco, la condition féminine au sein de la société espagnole s'est considérablement améliorée, au point d'être redevenue l'un des grands modèles des démocraties occidentales[5].

Histoire

Au XVIIIe siècle, l'Espagne voit naître, pendant les Lumières et bien avant d'autres pays européens[6], des personnalités luttant pour le droit des femmes, comme l'écrivaine Josefa Amar y Borbón qui défend, malgré la controverse, la possibilité pour les femmes d'accéder aux professions intellectuelles et aux postes politiques et qui milite pour l'éducation des filles hors des couvents religieux[7]. Elle écrit le célèbre Discours en défense du talent des femmes, ou celui en faveur de l'éducation physique et morale des femmes[8]. La dramaturge Rita de Barrenechea, née à Bilbao, immortalisée par Goya dans un célèbre tableau exposé au musée du Louvre à Paris, est également une grande figure de l'Espagne des Lumières[9].

Au XIXe siècle, le mouvement suffragiste s'affirme dans le pays et connait la même ampleur qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne en faveur du droit de vote des femmes. Les universitaires placent le début du féminisme espagnol dans le panenthéisme et l'Institution libre d'enseignement, principalement à travers l'organisation Asociación para la Enseñanza de la Mujer, créée en 1870, dont Concepción Arenal était une proche collaboratrice. Toujours dans le domaine de l'éducation, la pédagogue hispano-britannique Juana Whitney fonde, en 1894, à Bilbao, l'Académie anglo-française[10], un établissement d'avant-garde qui dispense un enseignement laïque et progressiste aux jeunes filles[11].

Des militantes progressistes, comme la musicienne Clotilde Cerdà à Barcelone, mènent le combat, tant dans les droits des femmes que dans la lutte contre l'esclavage[12].

Elle fait partie de celles, avec Gertrudis Gómez de Avellaneda et Dolors Monserdà, qui collaborent au journal féminin La Ilustración de la Mujer, magazine bimensuel consacrée à la littérature, aux sciences et aux beaux-arts et adressé aux femmes, dont le premier numéro est édité en Catalogne le 1er juin 1883 à Barcelone[13].

Au début du XXe siècle, les premières organisations dirigées par des femmes naissent ainsi en Espagne pour se joindre au combat suffragiste des autres pays d'Europe et des États-Unis pour faire progresser les libertés et les droits.

Les premières organisations de lutte pour les droits des femmes

Les premières organisations féministes en Espagne sont créées à la fin du XIXe siècle. Parmi les premières se trouve la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona, fondée par Ángeles López de Ayala, avec Teresa Claramunt et Amalia Domingo, qui en 1897 cède la place à la Sociedad Progresiva Femenina[14].

La même année, la journaliste et militante féministe Belén de Sárraga crée l'Asociación General Femenina de Valencia et la Fédération des sociétés de résistance, à Malaga, en Andalousie[15].

Ángeles López de Ayala, soutenue par le Parti républicain radical d'Alejandro Lerroux, organise le 10 juillet 1910 dans les rues de Barcelone la première manifestation menée par des femmes en Espagne, réclamant des droits politiques pour les femmes.

En 1904, le Grupo Femenino Socialista est fondé, d'abord à Bilbao (1904) et plus tard à Madrid (de 1906 à 1914), qui depuis 2010 est appelé l' Agrupación Femenina Socialista et qui a été pionnier dans l'action collective des femmes.

En 1907, la revue féministe Feminal, éditée en catalan, paraît à Barcelone sous la houlette de l'écrivaine Dolors Monserdà et de la journaliste Carme Karr qui devient la première femme en Espagne à diriger un organe de presse. La publication devient l'un des plus grands titres de la presse féminine de la Péninsule jusqu'en 1917[16].

En 1909, la professeure Francesca Bonnemaison fonde à Barcelone la Biblioteca Popular de la Dona, réservée aux femmes, la première du genre en Europe, connue sous le nom de La Bonne[17].

En 1910, l'enseignante basque Benita Asas publie son manuel intitulé Dios y el Universo. Libro de lectura instructiva para niños y niñas. (« Dieu et l'Univers. Livre de leçon instructive pour les garçons et les filles»). Cet ouvrage éducatif encourage les jeunes - garçons et filles - à penser par eux-mêmes en rejetant les modèles conventionnels[18].

En 1915, María de Maeztu, professeure de l'Institution libre d'enseignement, fonde la Residencia de Señoritas à Madrid.

Considérée comme le pendant féminin de la Résidence d'étudiants, elle est le premier établissement officiel qui promeut la formation universitaire des femmes[19]. On retrouve, parmi les enseignantes, María Goyri, María Zambrano. Zenobia Camprubí, Gabriela Mistral, Victoria Ocampo et María Martínez Sierra.

En 1916, l'artiste d'avant-garde liée au surréalisme Victorina Durán, qui milite pour l'amour libre, fonde le Cercle saphique de Madrid, un club lesbien exclusivement féminin[20].

En 1918 est officiellement née l'Association nationale des femmes espagnoles (ANME), une association suffragiste qui défend, entre autres, la réforme du Code civil, l'éducation des filles et le droit des femmes à exercer des professions libérales. Fondée par l'activiste María Espinosa de los Monteros à Madrid, l'organisation devient la plus grande organisation défendant le droit de vote des femmes en Espagne, avec notamment la pédagogue Benita Asas, la diplomate Isabel Oyarzábal, la peintre Julia Peguero et la militante María Martos, en souhaitant dépasser les clivages politiques pour une lutte unie des droits des femmes[21] et en s'alliant avec les associations féministes existant à Barcelone[22].

Au sein des partis politiques et des syndicats, les militantes continuent à affirmer fortement les droits des ouvrières, comme Virginia González Polo, membre du PSOE et première femme dirigeante d'un syndicat, l'UGT[23]. Partisane de la Troisième Internationale, elle est l'une des fondatrices du Parti communiste ouvrier espagnol en 1921[24].

Parallèlement, les artistes se mobilisent au sein du groupe des Las Sinsombrero, autour des peintres Maruja Mallo et Margarita Manso[25]. Indépendantes, intellectuelles et libres, les Sinsombrero revendiquent un rôle collectif mais également individuel pour la femme. Certaines fument, ce qui était auparavant réservé aux hommes.

Les Sinsombrero, popularisées par le travail de la cinéaste Tània Balló, sont notamment à l'origine de la féminisation des noms dans le castillan contemporain (autora (auteure), escritora (écrivaine), pintora (peintre). Dans ce mouvement, on retrouve les peintres Rosario de Velasco et Angeles Santos Torrolella, les femmes de lettres Concha de Albornoz, María Teresa León, Josefina de la Torre et Rosa Chacel ainsi que la sculptrice Marga Gil Roësset[26].

En 1926, le Lyceum Club Femenino de Madrid est fondé par Maria de Maetzu. Plusieurs figures féministes de l'époque le rejoignent, comme Carmen Baroja, Carmen Monné, Ernestina de Champourcín, Elena Fortún, María Teresa León, Concha Méndez, Isabel Oyarzábal, ou encore la basque Pilar de Zubiaurre et la doctoresse du Léon Nieves González Barrio[27].

Le Lyceum Club de Barcelone est, quant à lui, créé en 1931, avec la musicienne Aurora Bertrana et la dramaturge Carme Montoriol[28].

Dans les années 1920, ces revendications conduisent à la reconnaissance du droit de vote pour les femmes et à la possibilité qu'elles soient élues au sein des Cortes de la Seconde République proclamée à la suite des élections municipales du 14 avril 1931.

L'avancée des droits durant la Seconde République

Lors des élections générales espagnoles de 1931, Clara Campoamor (du Parti républicain radical), Margarita Nelken (du Parti socialiste ouvrier espagnol) et Victoria Kent (de la Gauche républicaine) deviennent les premières femmes à occuper un siège au Congrès des députés.

Le 1er octobre 1931, la Constitution de la Seconde République espagnole est proclamée. Elle inscrit les mêmes droits électoraux pour les femmes et les hommes sur la base du principe général d'égalité devant la loi. Elle accorde, le 19 novembre 1933, le droit de vote des femmes aux élections générales, bien avant la majorité des autres pays européens, et donne une impulsion essentielle en faveur des droits des femmes[29].

Dans les organisations professionnelles, les femmes s'organisent, comme la militante Aurora Picornell qui fonde en 1931 le syndicat des couturières à Majorque (elle sera fusillée plus tard par les franquistes[30]).

En 1932, la journaliste María Domínguez est la première maire élue démocratiquement en Espagne, en Aragon (elle est assassinée par les franquistes en 1936[31]).

En 1933, le Comité de Mujeres Contra la Guerra, la Agrupación Socialista Femenina et la Comisión Femenina del Frente Popular sont créés à partir du Comité mondial contre la guerre et le fascisme.

Dans le domaine des sports, Anna Maria Martínez Sagi devient l'une des dirigeantes du FC Barcelone en 1934, première femme à obtenir une position d'importance dans le football espagnol. Toujours à Barcelone, Enriqueta Sèculi anime le Club féminin et sportif de Barcelone qui encourage la pratique sportive des femmes, notamment dans les quartiers populaires[32].

Dans le domaine de la mode, Joana Valls et Caroline Montagne Roux connaissent la réussite en tant que stylistes des débuts de la haute-couture et dirigeantes de leurs entreprises[33], avec des clientes célèbres comme la philanthrope Isabel Llorach, très en vue dans l'Europe mondaine[34].

En avril 1936, la journaliste Lucía Sánchez Saornil, l'avocate Mercedes Comaposada Guillén et la doctoresse Amparo Poch fondent l'organisation féminine libertaire Mujeres Libres qui lutte contre la prostitution et veut mettre fin au « triple esclavage des femmes : l’ignorance, le capital et les hommes »[35].

Dans la presse, en cette même année 1936, la journaliste María Luz Morales devient la première femme en Espagne à diriger un quotidien national, La Vanguardia de Barcelone[36].

Le 25 décembre 1936, en Catalogne, l'avortement est autorisé gratuitement jusqu'à douze semaines de grossesse par un décret signé par Josep Tarradellas et publié le 9 janvier 1937 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm.9). Dans la région fidèle à la République pendant la guerre civile espagnole, Federica Montseny, ministre de la Santé et des Affaires sociales (de novembre 1936 à la mi-mai 1937), au sein du gouvernement dirigé par le socialiste Francisco Largo Caballero, dépénalise l'avortement en 1937, une validité de courte durée, abrogée plus tard par le régime franquiste.

.jpg.webp)

L'engagement des femmes pendant la guerre d'Espagne

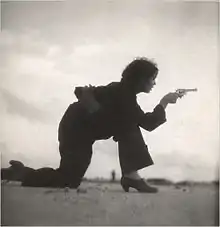

La République ayant mis en place dès 1931 une avancée décisive et unique en Europe des droits des femmes[37] (droit à l'avortement, droit au divorce, droit de vote, éducation ouverte à toutes les filles, encouragement de la pratique sportive), elles sont nombreuses à rejoindre l'Armée de la République pour lutter contre le fascisme. Il est estimé que près de 2 000 femmes se battent sur le front[38], rejointes par 500 de leurs consœurs étrangères au sein des Brigades internationales[39]. Ces combattantes sont encouragées par Dolores Ibárruri, dite La Pasionaria, et son célèbre ¡No pasarán![40].

La photographe Gerda Taro médiatise cet engagement féminin dans un cliché illustre qui fait le tour du monde[41].

Certaines figures féminines de la guerre d'Espagne sont devenues des icones, comme la militaire Rosario Sánchez Mora dite La Dinamitera, engagée dans la fabrication des explosifs et immortalisée par le poème de Miguel Hernández Rosario, dinamitera (1937)[42], ou encore la jeune Lina Òdena qui choisit de se suicider avec son arme pour ne pas tomber aux mains de la Phalange, alors qu'elle combat près de Grenade[43].

Ces femmes se retrouvent sur tous les fronts, comme Conxa Pérez de la colonne Ortiz, Llibertat Ródenas de la colonne Durruti, Felicia Browne et Clara Thalmann, que l'on retrouvent à Barcelone et sur le front d'Aragon, Marina Ginestà, à Barcelone et à Madrid, Aurora Arnáiz qui dirige à 22 ans une colonne des Jeunesses socialistes unifiées dans la bataille de Madrid, ou encore la commandante Mika Etchebéhère, l'Américaine Lois Orr, les infirmières Teresa Rebull et Salaria Kea, engagée afro-américaine des Brigades internationales, notamment dans la bataille de l'Èbre.

L'aviatrice et instructrice militaire Maria Josep Colomer i Luque s'engage du côté républicain avec le grade d'officier[44].

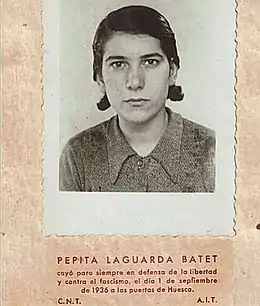

Certaines soldates, comme Pepita Laguarda Batet[45] membre de la colonne Ascaso, Elisa García Sáez, militante de l'UGT et Pepita Inglés, de la colonne Durruti[46], sont tuées lors des combats.

Répression nationaliste contre les femmes

De nombreuses femmes militantes sont exécutées par les nationalistes, comme Ana París García, leader andalouse de l'UGT, condamnée à mort et tuée par le garrot en 1937 pour faire valeur d'exemple[47] ou la même année l'infirmière Anita Orejas, fusillée dans les Asturies[48].

L'un des grands symboles de cet engagement des femmes pour la liberté est le groupe Les Treize Roses, treize jeunes filles fusillées le 5 août 1939, après la guerre, par le régime franquiste à Madrid[49].

D'autres fusillades de femmes ont lieu sur le territoire, comme les massacres des Fusillées de Roges des Molinar à Palma de Majorque, dont font partie Aurora Picornell, Catalina Flaquer et ses filles, ou encore Les 17 Roses de Guillena, âgées de 24 à 70 ans, près de Séville[50]. La pianiste Concha Monrás est fusillée en 1936[51].

L'une des méthodes privilégiées par la répression franquiste contre les femmes fut de les raser, de les forcer à boire de l'huile de ricin[52], puis de les faire défiler dans les rues des villes et des villages pour les humilier[53] avant de les exécuter[54].

Au cours de l'avancée des troupes franquistes pendant la guerre, des femmes républicaines sont arrêtées et emprisonnées[55], comme Carme Claramunt, arrêtée sur dénonciation puis fusillée par les nationalistes en 1939 au Camp de la Bota[56]. La prison pour femmes de Les Corts, à Barcelone, dans laquelle elle est incarcérée avec ses camarades, comme l'artiste et sportive Victòria Pujolar Amat, devient un lieu de la répression franquiste contre les femmes[57].

Au Pays basque, la prison pour femmes de Saturraran, dite La plage des enfants volés[58], dans laquelle est notamment incarcérée Ángeles Flórez Peón, est un lieu de la répression franquiste dans le nord du pays[59].

Les adolescentes ne sont pas épargnées : la jeune Maravillas Lamberto est violée à l'âge de 14 ans sous les yeux de son père et assassinée avec lui par les phalangistes[60] en Navarre[61].

Condition féminine sous le franquisme

.jpg.webp)

Exil, résistance, déchéance et épuration

En 1939, à la fin de la guerre d'Espagne, de nombreuses féministes doivent s'exiler au Mexique ou aux États-Unis.

En France, elles rejoignent la résistance, comme la communiste Neus Català, la libertaire Elisa Garrido, dont le nom de code est Françoise[62], ou la valencienne Virtudes Cuevas, dite Madame Vidal[63]. Toutes sont déportées dans les camps d'extermination nazis, notamment à Ravensbrück, comme la résistante basque Frantxia Haltzuet, membre du réseau Comète, ou la résistante catalane Mercedes Núñez Targa, membre du PSUC.

Ainsi, Conchita Ramos, basée à Toulouse[64] et active dans les maquis de Haute-Garonne et d'Ariège, est torturée à la prison Saint-Michel par la Gestapo puis déportée à Dachau et à Oranienbourg[65].

Rejoignent également la Résistance l'anarchiste Lola Iturbe, la communiste basque Benita Uribarrena[66], la militante catalane du POUM Teresa Carbó[67] ou encore la militante de Mujeres Libres, Pepita Carnicer[68], entre autres.

De très nombreuses personnalités féminines espagnoles, comme Vicenta Lorca Romero, Isabel et Concepción García Lorca, Laura de los Ríos Giner, Pilar de Zubiaurre, Sara Berenguer, Consuelo Berges, Concha Méndez, Mercè Rodoreda, Dolores Rivas Cherif, ou encore la militante Antònia Fontanillas Borràs, la femme politique catalane Dolorès Martí Domènech, la célèbre actrice María Martínez Sierra, la philosophe María Zambrano, l'ophtalmologue Trinidad Arroyo ou les artistes Teresa Rebull et Maruja Mallo, fondatrice du mouvement féministe des Las Sinsombrero, sont contraintes à l'exil, engendrant pour l'Espagne une fuite de cerveaux et de talents inédite dans l'histoire du pays[69].

Par exemple, la journaliste et dramaturge Amparo Alvajar[70] et l'écrivaine Elena Fortún[71] doivent embarquer à l'automne 1939, après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, sur le paquebot Massilia à la Rochelle pour un périple incertain qui les mène jusqu'à Buenos Aires, en Argentine[72].

Pendant ce temps, dans le pays, les institutions féministes sont interdites à l'arrivée des nationalistes au pouvoir[73].

La Residencia de Señoritas est démantelée. Alors que le régime franquiste met en place la politique d'épuration contre les fonctionnaires fidèles à la République, sa directrice, María de Maeztu doit s'exiler. L'établissement rouvre, complètement transformé, le 15 février 1940 sous le nom de Colegio Mayor Santa Teresa de Jesús. Sous la direction de Matilde Marquina García, membre de la Section Féminine de la Phalange[74], il prohibe les idées favorables à l'émancipation des femmes[75].

De la même façon, le régime franquiste ferme toutes les organisations féministes, militantes, comme Mujeres Libres, ou intellectuelles comme le Lyceum Club Femenino de Madrid et le Lyceum Club de Barcelone[76]. Les organisations sportives comme le Club féminin sportif de Barcelone, issu pourtant du Club Natació Barcelona, doivent arrêter leurs activités. Les championnes, comme Josefina Torrents, sont obligées d'arrêter la compétition[77].

Les femmes intellectuelles et scientifiques qui sont contraintes de rester dans le pays, comme Dolores Cebrián, pionnière dans le domaine des sciences, sont déchues de leurs titres universitaires et sont interdites d'exercer leur profession[78].

Les militantes sont arrêtées et torturées, comme Tomasa Cuevas dans le commissariat de la Via Laietana de Barcelone[79].

D'autres personnalités doivent passer par les fourches caudines de l'épuration franquiste, comme Felisa Martín Bravo, première femme docteure en physique en Espagne et professeure de météorologie à l'Instituto-Escuela sous la Seconde république[80], ou la professeure María Sánchez Arbós, liée à l'Institution libre d'enseignement[81]. Josefina Lamberto, sœur de l'adolescente Maravillas et témoin de son martyre par les phalangistes, est envoyée de force dans un couvent au Pakistan, recluse et interdite de communication avec l'extérieur[82].

D'autres encore voient leurs recherches à l'étranger passées sous silence, comme Aurora Villa, importante scientifique dans le domaine de la chirurgie oculaire[83].

Place des femmes dans la société franquiste

Au cœur de l'Espagne franquiste, les valeurs sociales et juridiques espagnoles englobent un code moral et idéologique qui établit des normes rigides en matière de sexualité féminine, considérant la femme comme « éternelle mineure », placée sous la tutelle de son père puis sous celle de son époux ; elle restreint aux femmes le droit de mener une carrière professionnelle, tout en honorant la femme au foyer, relayée aux tâches ménagères et au rôle de procréatrice[84].

Le mariage civil sans mariage religieux était bien sûr interdit, et le divorce limité à des cas très graves. La contraception et l'avortement étaient aussi interdits, une situation alors très courante en Europe (y compris en France). Le droit de vote des femmes est supprimé au début de la dictature et n'est rétabli qu'en 1961, les femmes ne retrouvant l'intégralité de leurs droits civiques issus de la Seconde République qu'à la mort de Franco, en 1975[85].

La loi franquiste est particulièrement discriminante envers les femmes mariées : sans l'approbation de son mari, c'est-à-dire sans autorisation maritale (permiso marital), il est interdit à une femme de travailler (principalement dans le domaine libéral, politique ou diplomatique), de posséder une propriété ou même de voyager à l'extérieur du pays. La loi prévoit également des définitions plus strictes pour les femmes que pour les hommes de « crimes » tels que l'adultère et la désertion.

Résistance intérieure des femmes contre le franquisme

Malgré la censure, les artistes comme Eulàlia Grau et Esther Ferrer résistent par leurs œuvres[86], les écrivaines comme Maria Aurèlia Capmany et Ángela Figuera Aymerich par leur plume, ainsi que les militantes politiques, le plus souvent incarcérées du fait de leur activisme contre le régime comme la militante basque Empar Pineda[87].

La plupart des artistes républicaines, comme la danseuse Carmen Tórtola Valencia[88], mourront sous la dictature.

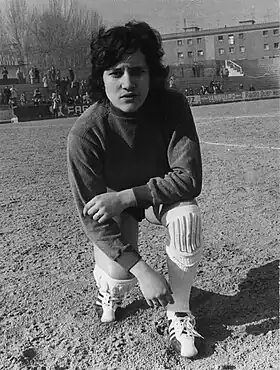

Dans le domaine des sports, la joueuse de football Conchi Sánchez est la première capitaine de la sélection féminine espagnole de football en 1971, équipe non reconnue du fait de la dictature. Elle doit s'exiler pour jouer en Italie, mais ouvre durablement la voie aux sportives professionnelles[89].

Dans le domaine des lettres, l'écrivaine Josefina Manresa s'efforce, malgré la censure[90], de sauvegarder l'œuvre du poète Miguel Hernández, assassiné sous la dictature, auteur notamment du célèbre poème Rosario, dinamitera en hommage à Rosario Sánchez Mora, militaire républicaine madrilène[91].

Transition démocratique

Dès le rétablissement de la démocratie à la suite de la transition espagnole, après la mort de Franco, le statut de la femme connait un changement particulièrement significatif.

- Le permiso marital a été aboli en 1975 ;

- Les lois contre l'adultère et le concubinage ont été abrogées et la contraception légalisée[92] en 1978[93] ;

- Le divorce est légalisé en 1981. Cette année-là, les parties du code civil qui traitaient des finances familiales ont également été réformées ;

- L’Institut de la femme est créé en 1983, dont la première présidente est Carlota Bustelo et la présidente actuelle est Beatriz Gimeno[94] ;

- Le processus universitaire en faveur de la récupération historique de l'histoire des femmes s'engage rapidement, notamment grâce aux travaux de l'écrivaine Antonina Rodrigo[95], de l'universitaire Carmen García Colmenares[96], de la cinéaste Tània Ballo[97] et de la journaliste Montse Fajardo[98].

- La loi organique 9/1985 du 5 juillet 1985 dépénalise l'avortement dans trois cas spécifiques: le viol (jusqu'à 12 semaines de grossesse), la malformation du fœtus (22 semaines) ou un éventuel «danger pour la santé physique ou psychique de la mère» (sans limitation de temps).

L'une des données de référence fut l'accès progressif à l’indépendance économique puis juridique des femmes; dans le monde traditionnel espagnol, à la fin des années 1970, 22 % des femmes espagnoles - encore un peu moins qu'en Italie ou en Irlande - étaient entrées sur le marché du travail. En 1984, ce chiffre était passé à 33 %, un niveau comparable à celui de l'Italie ou des Pays-Bas. Cependant, les femmes représentent toujours moins d’un tiers de la main-d’œuvre totale et, dans certains secteurs importants, comme la banque, ce chiffre est proche d’un dixième. Un sondage d'opinion de 1977 a révélé que lorsqu'on leur a demandé si la place d'une femme était à la maison, seuls 22 % des jeunes en Espagne étaient d'accord, contre 26 % au Royaume-Uni, 30 % en Italie et 37 % en France. Cependant, le principal obstacle à l'accès des femmes au travail n'était pas l'opinion publique, mais des facteurs tels qu'un taux de chômage élevé et un manque d'emplois à temps partiel.

Dans l'éducation, les femmes ont rapidement atteint la parité avec les hommes, du moins statistiquement. En 1983, environ 46 % des inscriptions universitaires en Espagne étaient des femmes, le 31e pourcentage dans le monde, et analogue à la plupart des autres pays européens.

Malgré ces progrès importants, les observateurs s'attendaient à ce que l'obtention de l'égalité des droits pour les femmes soit une longue lutte menée sur de nombreux fronts différents. Ce n'est qu'après avoir tranché une affaire en 1987, par exemple, que la Cour suprême a jugé qu'une victime de viol n'avait pas besoin de prouver qu'elle s'était battue pour se défendre afin de vérifier la véracité de son allégation. Jusqu'à cette importante affaire judiciaire, il était généralement admis qu'une femme victime de viol, contrairement aux victimes d'autres crimes, devait démontrer qu'elle avait opposé une « résistance héroïque » afin de prouver qu'elle n'avait pas séduit le violeur ou ne l'avait pas encouragé d'une autre manière pour l'attaquer.

Ces dernières années, le rôle des femmes s'est largement accru en Espagne, notamment en politique mais aussi sur le marché du travail et dans d'autres domaines publics. De nouvelles lois ont officiellement éliminé toutes sortes de discrimination, et sont même perçues par certains comme une discrimination positive, mais une partie conservatrice de la société est toujours enracinée dans la culture machiste. Même ainsi, les femmes espagnoles se rapprochent rapidement de leurs homologues européennes et les jeunes générations perçoivent le machisme comme obsolète[99].

Les femmes espagnoles sont payées 13 % de moins dans le secteur public et 19 % de moins dans le secteur privé que leurs homologues masculins.

Violences contre les femmes

Après la chute du régime franquiste, l'Espagne prend de nombreuses mesures pour s'attaquer au problème des violences faites les femmes et des violences familiales.

En 1992, la Cour suprême a statué les relations sexuelles au sein du couple doit être consentis. La loi interdit le viol, y compris le viol conjugal, la peine pouvant aller de six jusqu'à 12 ans d'emprisonnement.

En 2004, la loi organique 1/2004, du 28 décembre 2004, sur les mesures de protection intégrale contre la violence de genre (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) a été adoptée. Création de tribunaux spécialisés, mise en place du système informatique VioGèn de suivi et de protection des victimes au niveau national et port obligatoire du bracelet anti-rapprochement pour les auteurs, cette loi a divisé par deux le nombre de féminicides sur le territoire espagnol[100]; en 2003, le pays dénombrait 71 féminicides contre 37, en 2020[101] - [102].

L'Espagne a également signé en 2011, puis ratifié en 2014, la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.

Le sujet reste très vif en Espagne, toujours défendu par les figures féministes telles que Ana María Pérez del Campo[103].

Vie de famille

Comme l'ensemble de la société a subi des transformations majeures, l'organisation de la vie familiale aussi. La libéralisation du climat politique a permis une formation alternative de la famille. Au milieu des années 1990, la cohabitation en Espagne était encore décrite comme un phénomène «marginal», mais depuis les années 1990, la cohabitation a considérablement augmenté ; en 2015, 44,4 % des naissances étaient hors mariage. Les opinions sur la famille traditionnelle ont également changé. Selon une étude de l'European Values Study de 2008, le nombre d'espagnols qui étaient d'accord avec l'affirmation selon laquelle « le mariage est une institution dépassée » était de 31,2 %. En 2005, l'Espagne a légalisé le mariage homosexuel.

Actuellement, l'Espagne a l'un des taux de natalité et de fécondité les plus faibles au monde, au point de gêner fortement les taux de remplacement de la population. Les familles à un ou deux enfants sont les plus courantes et l'âge des parents augmente. Seule l'immigration peut compenser une telle situation, en intégrant simultanément de nouvelles valeurs et de nouveaux modes de vie dans la société espagnole. En 2015, le taux de fécondité en Espagne était de 1,49 enfant/né par femme, ce qui est inférieur au taux de remplacement.

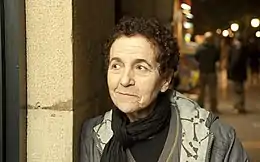

La militante Txus García reste l'une des personnalités les plus en vue sur le sujet de la place des femmes dans la société espagnole contemporaine[104].

Droit à l'avortement

L'avortement a été dépénalisé, une première fois, en Espagne, sous la Seconde République espagnole dans la région catalane, par Federica Montseny, chargée du ministère de la Santé et des Affaires sociales. Jusque-là, seuls trois pays européens avaient incorporé le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans leur législation: la Suisse en 1916, l'ancienne Tchécoslovaquie en 1925 et la Russie en 1926[106]. Le 25 décembre 1936, l'avortement est autorisé gratuitement jusqu'à douze semaines de grossesse par décret signé par Josep Tarradellas et publié le 9 janvier 1937 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm.9), mais cela été de courte durée, car le régime franquiste avec le soutien de l'Église catholique, interdit de nouveau l'avortement.

En 1985, le droit d'accès à l'interruption volontaire de grossesse sera assoupli avec la loi organique 9/1985 du 5 juillet 1985 qui l'autorisera dans trois cas spécifiques: le viol (jusqu'à 12 semaines de grossesse), la malformation du fœtus (22 semaines) ou un éventuel «danger pour la santé physique ou psychique de la mère» (sans limitation de temps).

Depuis 2010, la loi espagnole autorise l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse et à 22 semaines, en cas de malformation du fœtus.

L'avortement reste un sujet très controversé en Espagne, mais les mesures régulières visant à le restreindre n'ont pas reçu le soutien de la majorité. Le 1er février 2014, des milliers de personnes ont manifesté à Madrid, appelées par le mouvement El Tren de la Libertad à défendre la loi et à protester contre la décision de modifier et de restreindre la loi du Parti populaire[107] - [108], exigeant la démission du ministre de la Santé Alberto Ruiz-Gallardón qui a finalement démissionné six mois plus tard.

Ces dernières années, les taux d'avortement ont diminué, grâce à un meilleur accès à la contraception d'urgence.

Droit à la contraception

La pilule contraceptive a commencé à être commercialisée en Espagne en 1964 mais ne pouvait être délivrée que sur ordonnance et n'était officiellement autorisée que dans les traitements gynécologiques pour réguler le cycle menstruel. En 1975, on estime qu'un demi-million d'Espagnols ont pris la pilule. En 1977, 8 millions de comprimés ont été vendus en Espagne selon les données de l'industrie pharmaceutique.

La légalisation des contraceptifs était l'un des points sociaux inclus dans les pactes de la Moncloa, signés le 25 octobre 1977. Enfin, le 7 octobre 1978, les tribunaux constituants ont dépénalisé la vente, la diffusion et l'utilisation des contraceptifs. Le taux de prévalence de la contraception chez les femmes augmente alors fortement, passant de 47,1 % en 1977 à 81,1 % en 1995. Il décroit ensuite fortement, pour atteindre 62,1 % en 2018[109], tandis que le taux de fertilité a été divisé par deux sur la période 1977-2013[110]. La « pilule du lendemain », elle, est autorisée à la vente sans ordonnance en 2009, dans l'espoir de diminuer le nombre d'avortements qui ont doublé pendant la décennie précédente[111]. La place réduite de la pilule (22 %) face au préservatif masculin s'explique sans doute par la mauvaise réputation acquise par celle-ci lors de la propagande nataliste franquiste, qui l'accuse d'être à l’origine de cancers, d’anomalies génétiques, voire de décès[110].

Place des femmes dans la vie politique

Après les dernières élections générales espagnoles d'avril 2019, sous la XIIIe législature d'Espagne, le parlement bicaméral espagnol est devenu le parlement le plus égalitaire de l'Union européenne, avec 166 députées parmi les 350 élus, le 28 avril 2019. Les électeurs ont porté 47,4 % de femmes au Congrès des députés[112], avec une hausse de 8 % par rapport aux dernières élections générales de 2016, qui comptait 39,4 % de femmes qui occupaient un siège de députée.

Jusque-là, selon les conclusions de l'Eurostat de la Commission européenne, la Suède, avec 46,4 % de femmes députées au Riksag, était le pays le plus égalitaire, suivie de la Finlande avec 41,5 % de femmes députées au Eduskunta et de la Norvège avec 40,8 % de femmes députées au Storting. Il s'agit de la représentation de femmes la plus élevée de ces quarante dernières années de démocratie et la première fois que la Chambre basse se conforme à la loi sur l'égalité. Pour la première fois, le Sénat espagnol dépasse également le taux de 40 % de femmes sénatrices.

Le parti d'extrême gauche Unidas Podemos compte le plus de femmes députées avec un taux de 57,1 %, suivi du parti au pouvoir, le Parti socialiste ouvrier espagnol avec 52 % de députées et du Parti populaire avec 51,5 %. Alors que 38,6 % des sièges de députées sont occupées par des femmes au sein du parti conservateur Ciudadanos et 37,5 % au sein du parti d'extrême droite Vox, dans leurs rangs.

.jpg.webp)

Quotas et parité en politique

En janvier 1988, lors du 31e congrès fédéral du Parti socialiste ouvrier espagnol, un système de quotas de représentation d'au moins 25 % de femmes a été approuvé pour toutes les instances dirigeantes du parti. Ceci est principalement dû au travail continu du secrétariat pour les femmes du PSOE, dirigé par Matilde Fernández, et au soutien de Felipe González[113].

La décision a été approuvée par le comité El papel del partido. Partido y sociedad, avec douze voix contre, une abstention et plus d'une centaine de voix en sa faveur. Alfonso Guerra a reconnu le travail nécessaire pour parvenir à ce quota, et particulièrement celui de Matilde Fernández, dirigeante du parti et secrétaire générale de la Fédération des industries chimiques et énergétiques de l'État-UGT[113].

Carmen Romero, l'épouse du président du gouvernement d'Espagne de l'époque, a été la première à reconnaître le rôle majeur de Matilde Fernández et a réfuté les arguments des hommes du parti, réticents à la participation des femmes[113] :

« « Il n'y a pas de femmes capables » était un argument utilisé par l'UCD contre les socialistes, et il semble qu'ils se soient trompés[113]. »

Elle a aussi rappelé qu'il y avait 34 000 femmes au sein du parti et que l'organisation devait être ouverte à tous celles qui voulaient participer au projet socialiste[113].

Grève générale de 2018

La Grève féministe de 2018 en Espagne est un mouvement social mené le 8 mars 2018 sur tout le territoire, afin de dénoncer toute forme de discrimination et de violence faite à l'encontre des femmes et d'obtenir l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du travail et faire reconnaître le rôle des femmes dans l'économie du pays[114].

Annexes

Articles connexes

- Allégorie d'Hispania

- Ana Orantes

- Droits de l'homme en Espagne

- Histoire de l'Espagne

- Las Sinsombrero

- Lyceum Club Femenino (Madrid)

- Lyceum Club (Barcelone)

- Cercle saphique de Madrid

- Mujeres Libres

- Residencia de Señoritas (Madrid)

- Residència Internacional de Senyoretes Estudiants (Barcelone)

- Instituto de las Mujeres

Sources et bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Essais en langue espagnole

- (es) Maria Aurèlia Capmany, El feminismo ibérico, Oikos-Tau, , 152 p. (ISBN 978-8428101240).

- (es) Rosa María Capel Martínez, El sufragio femenino en la segunda República Española, Dirección General de la Mujer, , 214 p. (ISBN 978-8487715174).

- (es) Mary Nash, Mujeres Libres : España 1936-1939, Tusquets, , 240 p. (ISBN 978-8472237049).

.

- (es) Concha Borreguero, Elena Catena, Consuelo de la Gándara et María Salas, La mujer española: de la tradición a la modernidad (1960–1980), Tecnos, , 144 p. (ISBN 978-8430912827).

- (es) Celia Amorós, Mujer, participación y cultura política, De la Flor, , 101 p. (ISBN 978-9505153589).

- (es) Celia Amorós, Tiempo de feminismo : Sobre feminismo, proyecto ilustrado y posmodernidad, Cátedra, , 464 p. (ISBN 978-8437615530).

- (es) Amelia Valcárcel, La política de las mujeres, Cátedra, , 240 p. (ISBN 978-8437621708).

- (es) Alicia Miyares, Democracia feminista, Cátedra, , 224 p. (ISBN 978-8437638591).

- (es) María Luisa Balaguer, Mujer y Constitución : La construcción jurídica del género, Cátedra, , 288 p. (ISBN 978-8437622446).

- (es) Carmen Martínez Ten, Purificación Gutiérrez López et Pilar González Ruiz, El movimiento feminista en España en los años 70, Cátedra, , 146 p. (ISBN 978-8437625782).

- (es) Mercedes Yusta, Madres coraje contra Franco, Cátedra, , 328 p. (ISBN 978-8437626154).

- (es) Amelia Valcárcel, Feminismo en el mundo global, Cátedra, , 344 p. (ISBN 978-8437625188).

- (es) Patricia Mayayo, Arte en España (1939-2015) : ideas, prácticas, políticas, Cátedra, , 907 p. (ISBN 9788437634838).

- (es) Ana De Miguel, Neoliberalismo sexual : El mito de la libre elección, Cátedra, , 532 p. (ISBN 978-8437634562).

- (es) Tània Balló Colell, Las Sinsombrero : Sin ellas la historia no está completa, Espasa, , 312 p. (ISBN 978-8467054712).

- (es) Amelia Valcárcel, Ahora, Feminismo : Cuestiones candentes y frentes abiertos, Cátedra, , 272 p. (ISBN 978-8437640372).

Essais en langue anglaise

- (en) Martha Ackelsberg, Free Women of Spain: Anarchism and the Struggle for the Emancipation of Women, AK Press, , 230 p. (ISBN 978-1902593968).

.

Essais en langue française

- Collectif national pour les droits des femmes, Contre les violences faites aux femmes : Une loi cadre!, Syllepse, , 158 p. (ISBN 978-2849501153).

- Gonzalo Berger et Tània Balló, Les Combattantes : L'histoire oubliée des miliciennes antifascistes dans la guerre d'Espagne, Syllepse, , 300 p. (ISBN 979-10-399-0056-0).

Bandes dessinées en langue française

- Jaime Martín, Jamais je n'aurai vingt ans, Dupuis, , 120 p. (ISBN 9782800169316).

- Laure Sirieix et Lauri Fernandez, Ruptures : Les bébés volés du franquisme, Bang Editions, , 144 p. (ISBN 8418101660).

Notes et références

- (es) Carmen Domingo, « La república de las mujeres: un repaso a la Segunda República », sur Feministes de Catalunya, .

- (es) « Las mujeres durante la II República | Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía », sur www.museoreinasofia.es.

- (es) « La mujer en tiempos de Franco », sur El Correo, .

- « Les républicains espagnols dans le camp de concentration nazi de Mauthausen – le devoir collectif de survivre – MAUTHAUSEN » (consulté le ).

- Clémentine Maligorne, « L'Espagne est-elle le pays le plus féministe d'Europe? », sur ouest-france.fr, .

- Isabel Morant Deusa et Mónica Bolufer-Peruga, « Josefa Amar y Borbón. Une intellectuelle espagnole dans les débats des Lumières », Clio. Femmes, Genre, Histoire, no 13, , p. 69–97 (ISSN 1252-7017, DOI 10.4000/clio.640, lire en ligne).

- Mónica Bolufer, « Josefa Amar y Borbón (1749–1833): An intellectual woman », dans Women, Enlightenment and Catholicism, Routledge, (ISBN 978-1-315-12339-4, DOI 10.4324/9781315123394-5/josefa-amar-borbón-1749–1833-mónica-bolufer, lire en ligne).

- Mónica Bolufer-Peruga, « Josefa AMAR Y BORBON, Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres [Discours sur l'éducation physique et morale des femmes]. Édition de Mª Victoria Lopez-Cordon. Madrid, Ediciones Cátedra de Valencia, Universitat de Valencia, Instituto de la Mujer, 1994, 270 p. », Clio, no 5, (ISSN 1777-5299, lire en ligne).

- « María Rita de Barrenechea y Morante | Real Academia de la Historia », sur dbe.rah.es (consulté le ).

- « Whitney, Juana - Auñamendi Eusko Entziklopedia », sur aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus.

- (es) « MARÍA DE MAEZTU: La maestra », sur CIRCULO DE ORELLANA.

- (es) « Barcelona rescata la fascinante historia de Clotilde, la hija insurrecta de Cerdà », sur La Vanguardia, .

- Isabel Segura Soriano Historiadora, « Clotilde Cerdà, entre la música y el activismo social | Barcelona Metròpolis ».

- « frame1 », sur www.ub.edu.

- « Belén de Sárraga Hernández | Real Academia de la Historia », sur dbe.rah.es.

- (ca)Marc Pons, « Mor Carme Karr, primera directora de premsa catalana », sur ElNacional.cat, .

- « Biblioteca Francesca Bonnemaison - Visit Barcelona », sur www.barcelonaturisme.com.

- (es) « Benita Asas Manterola », sur El Diario Vasco, .

- « Residencia de Estudiantes », sur Туризм Мадрид.

- (es) « Victorina Durán, una artista pionera que defendió el amor libre », sur abc, (consulté le ).

- « ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES ESPAÑOLAS - Dictionnaire créatrices », sur www.dictionnaire-creatrices.com.

- « Asociacion nacional de mujeres españolas (ANME) | artehistoria.com », sur www.artehistoria.com.

- Publicado por Hortensia Hernández, « Virginia González Polo dirigente política y feminista española » (consulté le ).

- (es) « González Polo, Francisca Virginia », sur Fundación Pablo Iglesias.

- (es) Gente que brilla, « Las Sinsombrero, un grupo de mujeres que debemos recuperar », sur Gente que brilla, (consulté le ).

- « Las SINSOMBRERO : ces femmes de la Generación del 27 », sur Ding Ding d'Art, .

- (es) « El Lyceum Club Femenino y su fundadora leonesa », sur La Nueva Crónica: Diario leonés de información general, .

- (ca) « En memòria del Lyceum Club de Barcelona », sur ajuntament.barcelona.cat.

- (en)Rafael Escudero, « Nos falta un día festivo: el 19 de noviembre », sur Lamarea.com, .

- (es) Angy Galvín, « Aurora Picornell, la Pasionaria de Mallorca que el franquismo asesinó por comunista, feminista y republicana », sur ElDiario.es, .

- (es) Lucía Tolosa, « Identificados los restos de la primera alcaldesa democrática de España, asesinada en la Guerra Civil », sur El País, .

- « El Club femení i d'esports de Barcelona, plataforma d'acció cultural par Real Mercadal, Neus: Muy Bueno / Very Good (1998) | V Books », sur www.abebooks.fr (consulté le ).

- Laura Casals-Valls, « La figura de la modista i els inicis de la alta costura a Barcelone, thèse présentée à l'Université de Barcelone. », Université de Barcelone, .

- Rafa Burgos, « Barcelone au féminin : divas, muses et créatrices ».

- Jean-Marc B, « Mujeres Libres: les anarchistes qui ont révolutionné la classe ouvrière en Espagne », sur Mediapart.

- Par Equinox'Elles, « La première femme directrice du journal La Vanguardia », .

- « Machisme et féminisme en Espagne », sur Major-Prépa, .

- (ca) 324cat, « Pepita Laguarda, una de les 1.195 històries de dones soldat del llibre "Les combatents" », sur CCMA, .

- « La désillusion. Les femmes en Espagne - Ép. 2/4 - Engagés volontaires, se battre pour des idées », sur France Culture.

- « 19 juil. 1936 : La Pasionaria lance “ No Pasarán !” », .

- « Sur France 5 : Gerda Taro, la photographe de guerre éclipsée par Robert Capa », Télérama, .

- (es) « Muere 'Rosario la dinamitera', la miliciana que inmortalizó Miguel Hernández », El País, (ISSN 1134-6582, lire en ligne).

- « Lina ODENA - Dictionnaire créatrices », sur www.dictionnaire-creatrices.com.

- (en) Mark Finlay, « Maria Josep Colomer i Luque: The Story Of Spain's First Female Flight Instructor », sur Simple Flying, (consulté le ).

- (ca) 324cat, « Pepita Laguarda, una de les 1.195 històries de dones soldat del llibre "Les combatents" », sur CCMA, .

- « Hablo de Mujeres (Compensar la Historia): Pepita Inglés («Rosario»), miliciana anarcosindicalista ejecutada en 1937 », sur Hablo de Mujeres (Compensar la Historia), .

- (es) Mujeres Andaluzas que hacen la Revolución, « Ana París García, la rodense que el fascismo ejecutó », sur La Poderío, (consulté le ).

- (es) «A mi madre la mataron porque alguien la vio con un pañuelo rojo y una pistola», sur El Comercio, (consulté le ).

- « "LAS 13 ROSAS" - Vidéo Dailymotion », sur Dailymotion, .

- « Les 17 roses de Guillena ont enfin refleuri ».

- (es) « Concha Monrás Casas », sur Fundación Acin (consulté le ).

- « Purgas de ricino », sur www.publico.es.

- (ca) Daniel Bonaventura, « Les 17 roses de guillena », sur Diari de Girona, .

- (es) « La dictadura franquista rapaba y daba laxantes a las mujeres para pasearlas en público », sur www.vice.com.

- (ca) « La presó de dones de Barcelona. Les Corts (1939-1959) », sur Les Corts.

- (ca) « La Presó de Dones de les Corts VÍDEO ▷ | betevé », sur beteve.cat (consulté le ).

- (ca) « Inaugurat l’espai de memòria de la Presó de Dones de les Corts, focus de la repressió política i contra les dones els primers anys del franquisme », sur Les Corts (consulté le ).

- « Saturraran, la plage des enfants volés », sur ladepeche.fr.

- (es) « El horror de la cárcel de Saturrarán », sur Hablemos de feminismo, (consulté le ).

- « Maravillas Lamberto, la niña violada y asesinada por falangistas, jamás será olvidada en Pamplona », sur www.publico.es (consulté le ).

- (es) « La historia de Maravillas Lamberto, símbolo de la represión franquista en Nafarroa », sur EITB, (consulté le ).

- « Elisa Garrido, la libertaria que voló una fábrica nazi de bombas | Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica », sur memoriahistorica.org.es (consulté le ).

- (es) Pedro Liébana Collado, « Virtudes Cuevas. Una superviviente del campo de concentración alemán de Ravensbrück », sur Entreletras, (consulté le ).

- « Hommage Conchita Ramos » (consulté le ).

- « Toulouse : Conchita Ramos, résistante et déportée, s'est éteinte », sur France 3 Occitanie (consulté le ).

- (es) « Durango celebrará el 8M con un homenaje a Benita Uribarrena y canciones feministas », sur durangon.com, (consulté le ).

- (ca) Jordi Bruguera, « Teresa Carbó Comas - Ajuntament de Palafrugell », sur www.palafrugell.cat (consulté le ).

- « Pepita Carnicer - Revista de Igualada ».

- (es) Juan Miguel Baquero, « Mujeres del exilio republicano: la historia silenciada de la lucha feminista y el antifranquismo », sur elDiario.es, (consulté le ).

- Consello da Cultura Galega, « Amparo Alvajar | Album de Galicia », sur CONSELLO DA CULTURA GALEGA (consulté le ).

- « https://www.meryvarona.es/elena-fortun/ ».

- (es) Bárbara Ortuño Martínez, « «En busca de un submarino». Crónica a bordo del buque insignia del exilio republicano en Argentina: el Massilia », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine. De 1808 au temps présent, no 9, (ISSN 1957-7761, DOI 10.4000/ccec.4242, lire en ligne, consulté le ).

- (es) Violeta Assiego, « Las mujeres que el franquismo no quería », sur elDiario.es, .

- « La condition féminine en Espagne », Université Aix-Marseille.

- (es) « Residencia de Señoritas », sur historia.nationalgeographic.com.es, .

- (ca) Tantarantana, « EL CLUB OBLIDAT, BARCELONA LYCEUM CLUB », sur Teatre Tantarantana.

- (ca) « Josefina Torrents, una pionera de l'esport », sur Sàpiens.

- (es) « Filiberto Villalobos decía de ella: "Doña Dolores Cebrián, profesora dignísima, por su inteligencia, su preparación y su amor a la enseñanza" », sur La Crónica de Salamanca, .

- « ¿Quien fue Tomasa Cuevas? | Centres Cívics », sur ajuntament.barcelona.cat.

- (es) « Felisa Martín Bravo (1898-1979), la primera doctora en física », sur Mujeres con ciencia, .

- (es) Ignacio Martínez de Pisón, « Historia de dos maestras », El País, (ISSN 1134-6582, lire en ligne).

- (es) « JOSEFINA LAMBERTO YOLDI », sur Intxorta 1937 Kultur Elkartea.

- (es) Elvira Ontañón, « En memoria de Aurora Villa, médica y deportista », El País, (ISSN 1134-6582, lire en ligne).

- (es) « El papel de la mujer en el franquismo », sur La Vanguardia, .

- « Chronologie du droit de vote et d'éligibilité des femmes - Histoire - Le suffrage universel - La conquête de la citoyenneté politique des femmes - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le ).

- « En sol majeur - 1. Esther Ferrer », sur RFI, .

- (es) « EMPAR-PINEDA-Biografia - Dirección para la Igualdad - UPV/EHU », sur Dirección para la Igualdad.

- « Carmen Tórtola Valencia | Real Academia de la Historia », sur dbe.rah.es (consulté le ).

- « Serial Futbol Femenino en MARCA.com | Conchi Amancio, la mujer que abrio las puertas al profesionalismo », sur www.marca.com.

- « Diputación de Jaén - Biografía de Josefina Manresa », sur www.dipujaen.es.

- « Association Républicaine Irunaise "Nicolás Guerendiain" - Rosario "La Dinamitera" », sur www.asociacionrepublicanairunesa.org (consulté le ).

- (es)Sonia Ballesteros, « La despenalización de los anticonceptivos », sur Cadena SER, .

- (es)Carlos Berbell et Yolanda Rodríguez, « El adulterio fue delito en España hasta 1978, castigado con hasta 6 años de cárcel », sur Confilegal, .

- (es) « Beatriz Gimeno », sur Beatriz Gimeno (consulté le ).

- Marie Laffranque, « Antonina Rodrigo, Mujeres de España, las silenciadas. », Bulletin hispanique, vol. 81, no 3, , p. 373–374 (lire en ligne).

- « Carmen García Colmenares: la memoria histórica de las maestras en España », sur www.mujeresenred.net (consulté le ).

- « Conférence: "Les femmes (oubliées) de la génération du 27 en Espagne : Las Sinsombrero". », sur ww2.ac-poitiers.fr.

- (es) Redacción | Bueu, « Montse Fajardo hablará sobre la represión a las mujeres en el 36 », sur Faro de Vigo, .

- (en)Molly Moore, « After Machismo's Long Reign, Women Gain in Spain », sur The Washington Post, .

- Camille Sánchez, « Dans la lutte contre les violences conjugales, l'Espagne fait figure de modèle », sur Slate, .

- Mélina Huet et Maxime Rousseau, « L'Espagne, pionnière de la lutte contre les violences faites aux femmes », sur France 24, .

- (en)« Spain Wages War on Machismo Attitudes », sur Deutsche Welle, .

- « Les féministes espagnoles face à l'extrême droite », sur Le Droit, .

- (es) Alicia Avilés Pozo, « Txus García: “Nadie es totalmente hombre o mujer. Es un constructo social” », sur elDiario.es, .

- « En Espagne, le «train de la liberté» en route pour le droit à l'avortement », sur Libération, 1e février 2014.

- (es)Patricia Campelo, « La Segunda República despenalizó el aborto con la ley más avanzada de Europa », sur Publico, .

- « Avortement: un "train pour la liberté" à Madrid, manifestations en Europe », sur Le Point, .

- Laureen Parslow, « Espagne : Un Train De La Liberté Pour Défendre Le Droit À L’IVG », sur Grazia, .

- « Prévalence de la contraception (% des femmes âgées de 15 à 49 ans) - Spain, France, OECD members | Data », sur donnees.banquemondiale.org (consulté le ).

- François Musseau et Fabrice Rousselot, « La pilule, une exception française ? », sur Libération, (consulté le ).

- Topsante.com, « La pilule du lendemain en vente libre… en Espagne - Top Santé », sur www.topsante.com, (consulté le ).

- Joséphine Pelois, « L’Espagne a élu le parlement le plus féminin d’Europe », sur Equinox, .

- (es)« Las mujeres del PSOE logran una representación del 25% en todos los órganos del partido », sur El País, .

- « En Espagne, les femmes font grève pour « arrêter le monde » », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le ).