Afrikaners

Un Afrikaner est un Sud-africain blanc d’origine néerlandaise, française, allemande ou scandinave qui s’exprime dans une langue dérivée du néerlandais du XVIIe siècle : l’afrikaans.

Petrus Jacobus Joubert • J. M. Coetzee • Coert Steynberg

| |

2 700 000 |

|---|---|

| |

100 000 - 183 000 |

| |

100 000 |

| |

90 000 |

| |

40 000 - 45 000 |

| |

25 000 |

| |

15 000 |

| |

12 500 |

| |

12 000 |

| |

5 500 |

| |

3 500 |

| Population totale | 3 300 000 (estimation) |

| Régions d’origine | Provinces-Unies, Flandres, France, Allemagne, Scandinavie |

|---|---|

| Langues | Afrikaans |

| Religions | Protestantisme calvinisme et catholicisme (petite minorité) |

| Ethnies liées | Néerlandais (peuple), Flamands, Allemands, Wallons, Français (peuple), Métis, Basters, Suédois (peuple) |

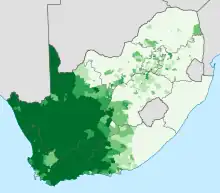

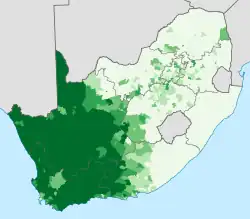

- 0–20 %

- 20–40 %

- 40–60 %

- 60–80 %

- 80–100 %

Le concept d'Afrikaner a pris son sens actuel au XVIIIe siècle en réservant exclusivement son application aux descendants de ces Blancs non anglophones, nés en Afrique du Sud depuis l'établissement au Cap, en 1652, d'une colonie par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales[1]. Il étend sa représentativité au-delà du terme Boer (paysan en néerlandais), vocable par lequel ces Blancs furent d'abord désignés, pour évoquer non seulement « une communauté de langue et de culture mais aussi une nation entrée dans l'Histoire »[2].

Les Afrikaners proprement dits sont un des peuples de langue afrikaans, bien qu’ils soient à l’origine de l’introduction de cette langue en Afrique du Sud. On écrit encore parfois Afrikaander ou plus rarement Afrikander. Ces termes utilisés dans cette langue et qui signifient littéralement « Africains » en afrikaans, désignent ainsi principalement les Africains blancs d’Afrique du Sud de langue maternelle afrikaans. On peut aussi les désigner par le terme « Hollandais du Cap » qui est plus précis que le terme « Afrikaner ». L'afrikaans est, avec l'allemand pennsylvanien (pennsilfaanisch) et l'allemand de Namibie (en), le néerlandais en Amérique et dans une mesure différente les diverses formes d'anglais, une des langues de racine germanique parlées hors du continent européen.

Étymologie

Le terme « Afrikaner » apparaît au début du XVIIIe siècle et a supplanté celui de Boer au XXe siècle. Le premier témoignage de son utilisation est attribué à Hendrik Bibault en 1707, arrêté pour scandale public et condamné au fouet. Il rétorqua au Landrost (bourgmestre) de Stellenbosch qui venait de le condamner et de lui infliger ce châtiment : « Ek been ein Afrikaaner ! » (« Je suis un Afrikaner ») et il ajouta : « Peu importe que le Landrost me condamne au fouet, je ne me tairai pas ».

Il s’agit là de la première marque de distinction entre les colons afrikaners et ceux nés en métropole néerlandaise. Les premiers sont irrémédiablement attachés à l’Afrique et ne se reconnaissent plus dans les lointains Pays-Bas. Revendiquant une identité nationale distincte, les Burghers (citoyens libres par opposition aux fonctionnaires de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales) puis les Trekboers (ceux s’éloignant du Cap), et enfin les Voortrekkers vont s’enraciner dans la terre africaine et s’identifier à une géographie précise au nom d'une identité nationale qui leur est propre. Cette identité ethnique va s’affirmer évidemment par rapport aux autres en les excluant, qu’ils soient de souche britannique ou de souche africaine et de peau noire[3].

La développement d’un groupe homogène afrikaner s’est globalement appuyée sur la langue afrikaans et sur le calvinisme, dont la doctrine distinguait un peuple élu et les autres (voir calvinisme afrikaner). Ainsi, la première publication en afrikaans date de 1795. Il s’agissait d’un poème satirique concernant l’occupation britannique de la colonie du Cap. Au XIXe siècle, l’identité des Boers-Afrikaners s’affirme à travers l’usage de cette langue. À côté de l’afrikaans, la désignation des Afrikaners comme peuple élu par les théologiens des Églises réformées a constitué le paradigme central de l’histoire sud-africaine des Afrikaners.

Cependant, ces facteurs culturels unificateurs qui les distinguaient des autres communautés du pays n'enlevaient pas les différences qu'il pouvait y avoir entre des fermiers du Transvaal et des hommes d'affaires afrikaners du Cap[4].

Le développement du nationalisme afrikaner a permis d'unifier l'ensemble du peuple, toutes classes sociales confondues, vers une même destiné, car au départ, le sens du mot Afrikaner diffère selon qu'on est au Cap ou au Transvaal. Si, au Cap, il désigne un individu blanc d'origine néerlando-germano-française qui ne parle que l'afrikaans, rejetant ainsi la catégorie des métis, sa définition peut se doubler d'une interprétation nationaliste plus large utilisée par l'AfrikanerBond pour désigner tout sud-africain affirmant une allégeance exclusive à l'Afrique du Sud. Au Transvaal par contre, le concept est restrictif puisqu'un Afrikaner ne peut être qu'un membre de l'Afrikanerdom, c'est-à-dire un participant du Grand Trek ou ses descendants[5].

L’histoire des Afrikaners s’est en fait forgée et continuellement référée à une représentation quasi religieuse, utilisant les comparaisons bibliques entre l’oppression des juifs dans l’Ancien Testament et l’exode des Afrikaners du Cap en 1835[6]. Le Grand Trek s'est finalement imposé comme la racine historique du peuple afrikaner, l’événement qui lui a donné son âme, le berceau de la nation[7].

Au début, il n’existe pas d’institution ou de structure capable de faire évoluer ce sentiment d’appartenance à une communauté spécifique vers une forme plus moderne de nationalisme. Ce sentiment se limite à la perception d’une destinée commune et c’est à partir de 1875, consécutivement à l’apparition des journaux en afrikaans puis du premier livre d’histoire des Afrikaners par Stephanus Jacobus du Toit[8] en langue afrikaans, que se forge le mouvement identitaire afrikaner, sous l’effet et en réaction à l’impérialisme britannique et à son idéologie libérale[9].

Ainsi, les Afrikaners entrent dans l’histoire comme un peuple original et autonome de pionniers, simples et pieux, s’ouvrant une voie en Afrique du Sud avec leur fusil, leur bible, leur paire de bœufs, leur grand chariot de bois transportant femmes, enfants, matériel agricole rudimentaire et tous leurs biens terrestres. Un chariot qui sert également d’abri, de moyen de transport et de forteresse contre les attaques ennemies[10] - [11].

Si cette image des Afrikaners est d’abord dépassée par celle de peuple résistant et martyr des camps de concentration britanniques de la seconde guerre des Boers puis, après la Seconde Guerre mondiale, par celle qu’implique leur rôle dans la promotion de l’apartheid, elle n’en reste pas moins la référence primaire qui a fondé le sentiment d’appartenance identitaire de tout le peuple afrikaner.

Les Afrikaners vont longtemps se considérer comme les authentiques sud-africains, architectes de l’Afrique du Sud moderne, attribuant aux Anglo-sud-africains les sobriquets soutie ou soutpiel[14], alors que les non-Blancs étaient relégués dans des rôles subalternes, justifiés selon les plus fondamentalistes des Afrikaners par la malédiction de Canaan (terme biblique concernant Ham, fils de Noé).

Démographie et géographie

Plus de 3 millions de personnes dans le monde s’identifient en tant qu’Afrikaners, soit 60 % des 4,6 millions de Blancs d'Afrique du Sud.

L’Afrique du Sud est le pays d’origine des Afrikaners. Selon le recensement effectué en 2001, l’Afrique du Sud compte 2 536 906 personnes pouvant être assimilées à des Afrikaners (sur des critères combinant peau blanche et langue maternelle afrikaans). Ces Afrikaners représentent plus de 60 % de la communauté blanche toutes origines confondues résidant en Afrique du Sud. Le nombre de résidents blancs et afrikaners dans ce pays a diminué sensiblement depuis le recensement précédent de 1996[15]. Ainsi en 2006, l’Institut sud-africain des relations raciales (SAIRR) relevait que près d’un million de sud-africains blancs, représentant presque un quart du nombre total de Blancs dans le pays, avaient quitté l’Afrique du Sud depuis 1994[16].

Géographiquement et pour des raisons historiques, la population afrikaner se répartit différemment selon les provinces :

| Province | Population afrikaner | Pourcentage du total |

|---|---|---|

| Cap-Oriental | 148 809 | 2,31 |

| État libre | 214 020 | 7,90 |

| Gauteng | 1 003 860 | 11,36 |

| KwaZulu-Natal | 116 307 | 1,22 |

| Limpopo | 110 028 | 2,08 |

| Mpumalanga | 170 526 | 5,46 |

| Nord-Ouest | 218 611 | 5,95 |

| Cap-Nord | 93 222 | 11,33 |

| Cap-Occidental | 461 522 | 10,42 |

La Namibie est le second pays où la communauté afrikaner est la plus représentée. Selon un recensement effectué en 2001, la Namibie compterait 133 324 locuteurs de langue afrikaans soit 9,5 % du total de la population[17]. Cette statistique comprend les communautés métis et noires qui ont fait de l’afrikaans leur langue maternelle. Sur les 8 % de Blancs que compte le pays, plus de 60 % d’entre eux sont des Afrikaners contre 32 % de germanophones, 7 % d’anglophones et 1 % de lusophones. Les Afrikaners de Namibie résident essentiellement à Windhoek et dans le district de ǁKaras.

Depuis les années 1980 et encore plus depuis 1994, de larges communautés de Sud-Africains blancs anglophones et Afrikaners expatriés se sont établies au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Australie, en Nouvelle-Zélande. De petites communautés d’Afrikaners résident également au Mozambique, au Botswana, au Lesotho, au Eswatini et au Zimbabwe.

Selon le recensement national sud-africain de 2011, 2 710 461 Sud-Africains blancs parlent l'afrikaans comme première langue, soit environ 5,23% de la population totale de l'Afrique du Sud. Le recensement montre également une augmentation de 5,21% de la population afrikaner par rapport au recensement précédent de 2001. 60 000 Afrikaners (2011) sont en mesures de comprendre, ou parler le néerlandais.

La grande majorité de cette population est de religion chrétienne, protestante calviniste.

Généalogie et ascendance non européenne

Selon une étude génétique publiée en , presque tous les Afrikaners ont reçu un apport génétique non européen. Cette ascendance non européenne est de 4,8 % en moyenne, dont 2,1 % d'ascendance africaine et 2,7 % d'ascendance asiatique/amérindienne. Parmi les 77 Afrikaners étudiés, 6,5 % avaient plus de 10 % d'ascendance non européenne, 27,3 % entre 5 et 10 %, 59,7 % entre 1 et 5 % et 6,5 % en dessous de 1 %. Cette ascendance non européenne semble provenir davantage de personnes emmenées au Cap en tant qu'esclaves (3,4 %) à l'époque coloniale que de la population locale de Khoe-San (1,3 %)[18].

Historique

Les Afrikaners (d’abord appelés Boers) sont les descendants des colons d’origines hollandaise, allemande et française qui, à partir du XVIIe siècle, vont progressivement occuper la région du Cap de Bonne-Espérance.

Le , au commandement de cinq navires de la VOC (nommés Reijer, Oliphant, Goede Hoop, Walvisch, Dromedaris), le capitaine Jan van Riebeeck débarque dans la baie de la Montagne de la Table près de la péninsule du Cap de Bonne-Espérance, à la pointe sud-ouest de l’Afrique. C’est avec 90 pionniers dont seulement huit femmes qu’il fonde Le Cap, la cité-mère de la future République d’Afrique du Sud, alors simple comptoir commercial sur la Route des Indes. Jan van Riebeeck ne devait pas établir une colonie mais un établissement relais pour les navires en route vers les Indes orientales. Néanmoins, pour augmenter la production agricole de la colonie afin de nourrir la population et assurer le ravitaillement des navires, il recommanda que des colons soient libérés de leurs obligations vis-à-vis de la compagnie et autorisés à s’installer comme fermiers au Cap et à commercer. C’est en février 1657 que la compagnie délivra ainsi ses premières autorisations à neuf (ex-)employés pour s’établir librement le long de la rivière Liesbeek. Ceux-ci allaient créer une classe de propriétaires hollandais de fermiers libres (vrijburgher ou « francs-bourgeois ») appelés simplement burghers.

La société des Boers se développe d’abord dans le cadre d’une économie agricole, fondée sur la culture de la vigne et du blé et sur l’esclavage. En 1688, 238 huguenots chassés de France par la révocation de l’Edit de Nantes rejoignent les 800 habitants néerlandais de la colonie du Cap et développent la viticulture sur des terres riches en alluvions, dans la vallée d’Olifantshoek.

En 1706, les colons néerlandais expriment leur défiance pour la première fois envers le gouvernement colonial. Le jeune Hendrik Bibault refuse notamment publiquement d’obéir aux injonctions d’un juge arguant du fait qu’il n’était plus néerlandais mais afrikaner. La Compagnie décide alors de stopper l’immigration néerlandaise dans la colonie et d’imposer une administration civile, commerciale et fiscale de plus en plus procédurière afin de planifier l’économie locale. Cette politique restrictive encourage malgré elle l’esprit libertarien des colons libres et des paysans néerlandais natifs de la colonie, dorénavant appelés Boers. Ces derniers cherchent alors à échapper au contrôle de la Compagnie et franchissent ses frontières pour s’établir hors de sa juridiction. Ils refoulent les Hottentots et développent sur les étendues du Karoo une culture originale, fortement imprégnée de calvinisme et isolée des grands courants de pensée qui traversent l’Europe du XVIIIe siècle.

Les Boers finissent par rompre définitivement avec leurs racines européennes, prônant entre eux un égalitarisme total et, au nom de leurs valeurs chrétiennes et protestantes, affirment leur supériorité sur les Noirs.

À partir de 1779, l’expansion des Boers est ralentie par les conflits qui se développent sur la frontière orientale avec les populations de langue bantoue, les Xhosa, obligeant les autorités de la Colonie du Cap à intervenir en annexant de nouveaux districts et en imposant aux Boers de nouvelles frontières.

En 1795, une révolte boer à Graaff-Reinet contre les autorités coloniales néerlandaises tourne court. La même année, la Colonie du Cap est occupée par l'armée britannique, puis est de nouveau néerlandaise en 1803 avant de repasser définitivement sous pavillon britannique en 1806. La colonie s’étend alors sur 194 000 kilomètres carrés et compte un peu plus de 60 000 habitants dont quelque 25 000 Blancs, majoritairement des Boers d’origine germano-néerlandaise et française, 15 000 Khoisans, 25 000 esclaves et un millier d’anciens esclaves libérés de leur servitude (alors désignés comme "hommes libres"). Une étude portant sur les origines de la population afrikaner en 1807 répartissait celle-ci à l’époque en Néerlandais (36,8 %), Allemands des États de langue allemande (35 %), Français (14,6 %), non-Blancs (7,2 %), autres (2,6 %), indéterminés (3,5 %) et Britanniques (seulement 0,3 %).

Au début du XIXe siècle, se cristallise dans la mentalité afrikaner la prise de conscience d’un destin commun, favorisée par l’isolement géographique par rapport au pouvoir central de la Colonie du Cap. Une culture spécifique émerge, fondée sur un dialecte issu du néerlandais (l’afrikaans), une religion (le calvinisme), un territoire (les vastes espaces du Karoo) et enfin sur l’intime conviction d’appartenir à un groupe privilégié comparable à celui des Hébreux de la Bible, dans le cadre d’une société encore esclavagiste.

La communauté afrikaner est néanmoins partagée entre un groupe urbanisé, sensible au prestige culturel des conquérants anglais qui deviennent de plus en plus nombreux, et un groupe rural, jaloux de son indépendance et de ses privilèges, hostile à la nouvelle administration britannique.

Sous l’influence des missions protestantes, les autorités britanniques prennent d’abord des mesures pour protéger les Métis et les Hottentots, notamment en imposant des contrats de travail ou en facilitant les recours judiciaires des salariés contre leurs employeurs. Un épisode va longtemps marquer les esprits de la communauté afrikaner et alimenter leur acrimonie envers les Britanniques. En 1815, un jeune Boer de l’intérieur, Frederic Bezuidenhout, est tué par un policier hottentot après avoir refusé d’obtempérer à une convocation judiciaire et résisté à son arrestation. Son frère parvint à soulever une soixantaine de fermiers, décidés à venger Frederic Bezuidenhout. Perçus comme des rebelles, ils sont pourchassés et acculés à la reddition. Jugés, cinq d’entre eux sont condamnés à mort et pendus à Slachters Neck, le . Quatre le sont d’ailleurs deux fois, la corde ayant rompu sous leurs poids.

En 1822, toujours dans la colonie du Cap, les autorités impériales retirent au néerlandais son statut de langue officielle dans les tribunaux et les services gouvernementaux. Un processus d’anglicisation est en marche alors que le patois néerlandais, l’afrikaans, est dénigré. En 1828, l’anglais devient la seule langue officielle des affaires administratives et religieuses.

En 1833, après avoir reconnu l’égalité des droits entre Hottentots et Blancs, les Anglais abolissent l’esclavage, provoquant ainsi l’exode d’une partie des éleveurs afrikaners de la frontière. L’un de leurs chefs, Piet Retief, rédige un manifeste par lequel il énonce ses griefs contre l’autorité britannique, incapable de fournir la moindre protection aux fermiers dans les zones frontalières, injuste pour avoir émancipé les esclaves sans indemnisation équitable des propriétaires. Il termine en évoquant une terre promise où les Boers seraient enfin libres.

À partir de 1835, les Trekboers franchissent le fleuve Orange et la chaîne du Drakensberg, et fondent au cœur du pays zoulou la république de Natalia à la suite du Grand Trek de 1836. Le massacre de Retief, de son fils et de ses compagnons par le roi zoulou Dingane kaSenzangakhona est suivi du massacre de près de 300 civils boers (dont 41 hommes, 56 femmes et 185 enfants) à Blaauwkrans et Weenen. Le , après avoir prêté serment envers Dieu, quelques centaines de Boers remportent une victoire décisive sur les Zoulous du roi Dingane : c’est la Bataille de Blood-River, fondement historique de la nation afrikaner.

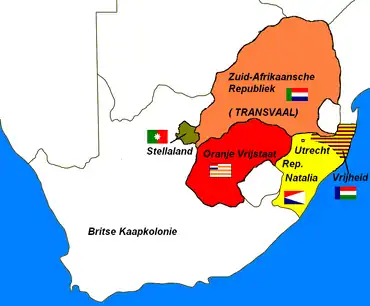

En 1843, chassés du Natal (république de Natalia) par les Britanniques, les Voortrekkers traversent de nouveau le Drakensberg, s’installent sur les plateaux austères du Veld, écrasent les Ndebele du chef Mzilikazi et asservissent les Sothos. Ainsi se constituent les républiques de l’État libre d’Orange et du Transvaal, dont les Anglais reconnaissent l’indépendance dans les années 1850. Ces républiques vont rester rurales et arriérées jusqu’aux découvertes minières (diamants en 1867, or en 1886) au cœur du Transvaal, où va s’élever la métropole de Johannesbourg.

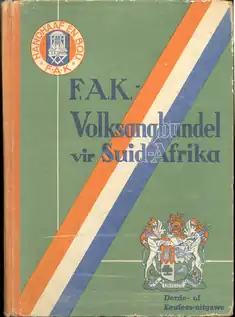

En 1875, Stephanus Jacobus du Toit fait partie d’un groupe d’enseignants et de pasteurs de l’église réformée hollandaise qui forment à Paarl dans la Colonie du Cap un mouvement de revendication culturel, Die Genootskap van Regte Afrikaners (l’« Association des vrais Afrikaners »), dont l’objectif est de défendre et d’imposer l’afrikaans au côté de l’anglais comme langue officielle de la colonie. Il s’agit pour eux de donner à la langue parlée par les paysans afrikaners ses lettres de noblesse et d’en faire un véritable outil de communication écrite[19].

En 1876, c’est à cette fin que le mouvement dirigé par Du Toit lance une revue en afrikaans, Die Afrikaanse Patriot dont S.J. du Toit devient le rédacteur en chef et dont la devise est « écrivez comme vous parlez ». En publiant la prose des lecteurs du journal, Du Toit veut éveiller la conscience nationale des Afrikaners et les libérer de leur complexe d’infériorité culturelle face aux Anglais. Dès lors, la défense de la langue se confond avec celle de l’identité afrikaans[20].

En 1877, S.J. Du Toit publie le premier livre d’histoire des Afrikaners, écrit qui plus est en afrikaans, Die Geskiedenis van ons Land in die Taal van ons Volk (L’Histoire de notre pays dans la langue de son peuple), qui s’apparente à un manifeste politique des Afrikaners imprégné de mysticisme. Il relate la lutte d’un petit peuple élu pour rester fidèle au dessein de Dieu, de la révolte de 1795 aux exécutions de Slagter's Neck en 1815, du Grand Trek de 1836 identifié à l’exode d’Égypte au meurtre de Piet Retief et au triomphe de Blood River[21].

Le mouvement identitaire afrikaner va être conforté par d’autres historiens comme George McCall Theal, un Britannique natif du Canada. Il est l’un des premiers historiens à avoir examiné l’Afrique du Sud comme une nation et non comme un ensemble hétérogène de colonies distinctes[22]. Il va également idéaliser l’épopée du Grand Trek en mettant l’accent sur la main de Dieu[23].

Après le court conflit de la première guerre des Boers, le Transvaal, à la fin des années 1880, entre brutalement dans l’ère du capitalisme industriel à la suite de la découverte de gigantesques gisements d’or dans le Witwatersrand. Des dizaines de milliers d’aventuriers et de prospecteurs, venant en majorité de Grande-Bretagne, affluèrent vers la région au grand dam des paysans boers et du président du Transvaal, Paul Kruger. Ces uitlanders (étrangers) dépassèrent rapidement en nombre les Boers sur le gisement central du Witwatersrand, tout en restant minoritaires sur l’ensemble du territoire de la république du Transvaal. Le gouvernement de Paul Kruger, agacé par leur présence, leur refusa le droit de vote et taxa lourdement l’industrie aurifère. Désireux d’accaparer les gisements d’or autant que d’unifier toute l’Afrique du Sud sous l’Union Jack, les autorités britanniques du Cap sous l’égide de Cecil Rhodes provoquèrent une série d’incidents qui aboutirent en 1899 au déclenchement de la guerre anglo-boer.

Après des combats acharnés, le conflit se solde par la victoire du Royaume-Uni, par l’internement de 120 000 civils boers et la mort de plus de 27 927 d’entre eux (dont 22 074 enfants de moins de 16 ans) dans 45 camps de concentration construits par les troupes britanniques. Cette importante mortalité touchant 10 % de l’ensemble de la population afrikaner était la conséquence non seulement de maladies contagieuses telles la rougeole, la fièvre typhoïde et la dysenterie mais aussi d’un manque en matériel et fournitures médicales.

Cet épisode de l’histoire afrikaner qui marque la dissolution des républiques boers, solidifie le ressentiment antibritannique, le républicanisme et renforce le mouvement identitaire des Afrikaners qu’il marque tout au long du XXe siècle. Vaincus militairement, les Afrikaners vont devoir s’adapter pour survivre en tant qu’entité distincte au sein d’un État moderne, industriel et urbanisé. Si certains renoncent à leur identité culturelle donnant naissance aux anglo-afrikaners, d’autres vont chercher à préserver leur spécificité culturelle sur fond d’esprit de réconciliation entre les ennemis d’hier[24]. Ils vont dès lors entamer une lente reconquête du pouvoir politique afin de garantir la pérennité de leurs droits historiques, linguistiques et culturels sur l’Afrique du Sud.

Ainsi, l’imposition de l’anglais dans les anciennes républiques boers, l’interdiction de l’enseignement de l’afrikaans et diverses mesures vexatoires ont pour corollaire la création d’écoles privées gérées par les Afrikaners eux-mêmes qui fournissent alors un terrain propice à la création d’une identité commune fondée sur la langue afrikaans, la croyance calviniste et une interprétation quasi religieuse de l’histoire[25].

En 1910, l’Union sud-africaine est proclamée et devient dominion de la Couronne. Louis Botha, un ancien général boer, est le premier chef de gouvernement sud-africain mais son nationalisme tempéré, tout comme celui de Jan Smuts, son principal ministre et inspirateur de la constitution sud-africaine, est rejeté par les radicaux du mouvement identitaire afrikaner.

En 1914, plusieurs anciens vétérans de la guerre des Boers comme Christian de Wet tentent sans succès une insurrection par laquelle ils proclament le rétablissement des républiques boers.

Après la Première Guerre mondiale, les paysans afrikaners, chassés du platteland par une grave sécheresse et une crise économique, se retrouvent confrontés à un double phénomène d’urbanisation et d’acculturation, et entrent en compétition avec les ouvriers noirs au moindre coût. Les valeurs et l’ordre traditionnel des Afrikaners s’effondrant, ces derniers se sentent acculés face à la domination des anglophones, de leurs valeurs liées aux affaires et à l’argent et face au risque de submersion par les Noirs qui affluent alors vers les villes[26]. Ceux qu’on appelle alors en 1920 les « pauvres Blancs » sont plus de 300 000 personnes, essentiellement des Afrikaners[27].

Face à cette situation, les nationalistes afrikaners s’efforcent de réinventer des modèles culturels à partir du concept d’Afrikanerdom, forgé par Paul Kruger dans les années 1880 et destiné à sortir les Afrikaners pauvres de leur condition misérable et à les aligner sur la petite bourgeoisie anglophone.

En mai 1918, une association est ainsi fondée à Johannesbourg par trois jeunes Afrikaners dont le but est la défense des membres de leur communauté afin de recouvrer les droits perdus en 1902 à la fin de la seconde guerre des Boers. D’abord baptisée Jong Suid-Afrika, puis Afrikaner Broederbond (Ligue des frères afrikaners), cette association qui rassemblait à son origine des pasteurs calvinistes, des employés des chemins de fer et des policiers, devient en 1924 une société secrète franc-maçonne, recrutant un nombre croissant d’instituteurs, de professeurs, d’universitaires et de politiciens. À partir de 1927 le Bond va accroître son activisme et étendre son influence et son audience au sein de la communauté de langue afrikaans. Il va définir l’identité de l’Afrikaner, duquel il placera les intérêts au-dessus de toutes les autres communautés d’Afrique du Sud. Ainsi, le Broederbond propose comme fondement idéologique le national-christianisme, inspiré du néocalvinisme, qui stipule que « les nations sont nées d’une volonté divine, que chacune d’elles est détentrice d’une spécificité et d’une mission à accomplir »[28]. La défense de l’identité afrikaner devient une mission sacrée dont le triomphe exige la mobilisation totale du peuple de langue afrikaans (le Volk). Si la question raciale n’est pas alors au centre des préoccupations politiques des Blancs sud-africains, c’est sur cette base de l’Afrikanerdom que le concept de l’apartheid va être progressivement élaboré.

En 1922, les mineurs afrikaners du Witwatersrand se mettent en grève pour protester contre le recours accru aux travailleurs noirs, main-d’œuvre abondante et moins payée, par le patronat du secteur minier. Les ouvriers sont soutenus par les travaillistes et le tout jeune Parti communiste d'Afrique du Sud. Le conflit commence dans les mines de charbon puis s’étend à tout le bassin minier du Rand, regroupant 20 000 travailleurs blancs. Des soviets sont proclamés et la grève générale déclenchée le . La grève tourne à l’insurrection. Pendant cinq jours les combats font rage dans les quartiers ouvriers du rand pilonnés par l’aviation sur ordre du premier ministre Jan Smuts. Le mouvement est brisé dans le sang (214 tués dont 76 grévistes, 78 soldats, 30 Africains tués par les grévistes) et 5 000 mineurs sont emprisonnés. C’est en chantant un hymne communiste que 4 des 18 condamnés à morts sont exécutés[29].

L’échec du mouvement ouvrier conduit à une mobilisation insolite rassemblant travaillistes, socialistes et communistes derrière les nationalistes du Parti national de James Barry Hertzog qui remporte les élections générales de 1924.

Dès lors, les gouvernements d’inspiration nationaliste s’attachent à développer et protéger la communauté afrikaner, érodant la tradition libérale du Cap alors que dans les années 1930, l’aile extrême du nationalisme subit fortement l’influence du nazisme.

En 1938, les célébrations du centenaire de la Bataille de Blood River unissent les Afrikaners autour du thème du Volkseenheid (l’unité du peuple afrikaans) avec la reconstitution du Grand Trek. Ainsi, le , des centaines de chariots portant chacun le nom d’un des héros boers du Grand Trek ou célébrant la mémoire des femmes et des enfants partent du Cap en direction de Pretoria. À mesure que les convois progressent et traversent les communes et villages, une vague de patriotisme parcourt le pays. D’autres villes et villages organisent leur propre trek vers Pretoria. En chemin, les Afrikaners se mobilisent en masse : les routes et rues sont rebaptisées Voortrekker Straat ou Pretorius Straat, les hommes se laissent pousser la barbe comme leurs ancêtres, les femmes mettent leur bonnet traditionnel et des tabliers de paysannes, des jeunes fiancés font bénir leur union en costume de Voortrekker, et des enfants baptisés le long des chars à bœufs et des feux de joie illuminent les soirées. À l’approche de la destination finale, les thèmes nationalistes et républicains se précisent alors que le pays est pavoisé aux couleurs sud-africaines, et le , plus de 100 000 Afrikaners (1/10e de la population afrikaner) assistent à Pretoria à la pose de la première pierre du Voortrekker Monument, symbole phare du nationalisme boer en présence des descendantes d’Andries Pretorius, de Piet Retief et d’Hendrik Potgieter[30] - [31].

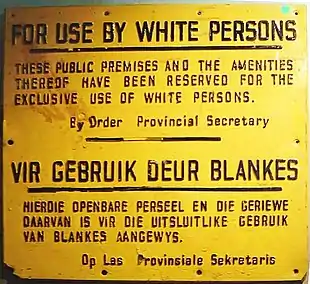

En 1948, la victoire du Parti national de Daniel François Malan consacre la victoire du Broederbond. Le danger de domination ou d’acculturation anglophone est définitivement écarté, et l’unité du peuple afrikaans réalisée. Cependant, la cohésion nationale de celui-ci reste menacé par le "Swaartgevaar" (le péril noir)[32]. Le thème récurrent n’est plus dès lors la défense de l’identité afrikaans face aux anglophones mais celui du peuple blanc d’Afrique du Sud (anglophones, afrikaners, lusophones soit 2,5 millions de personnes en 1950, 21 % de la population totale) menacé par la puissance de la démographie africaine (8 millions de personnes en 1950 soit 67 % de la population totale)[33]. L’apartheid est alors présenté comme un arsenal juridique destiné à assurer la survie du peuple afrikaner mais aussi comme un « instrument de justice et d’égalité qui doit permettre à chacun des peuples qui constitue la société sud-africaine d’accomplir son destin et de s’épanouir en tant que nation distincte». Ainsi, beaucoup de nationalistes afrikaners pensent sincèrement que l’apartheid ouvre des carrières et laisse leur chance aux Noirs, chance qu’ils n’auraient pu saisir s’ils avaient été obligés d’entrer en compétition avec les Blancs au sein d’une société intégrée[34]. Cette politique d’apartheid est censée à la fois compléter et se différencier de la barrière de couleur (colour bar) et du principe du Baasskap (la domination blanche, en vigueur depuis le XVIIe siècle). Il s’agit d’élever le degré de séparation entre les peuples, que ce soit dans la vie sociale, économique et politique du pays. Cette distinction se fait au prix d’une ségrégation impitoyable et d’un renforcement du contrôle policier sur les déplacements de populations dans tout le pays.

C’est tout à la fois par idéalisme, par intérêt et par sécurité que les Afrikaners soutiennent aussi longtemps le système d’apartheid, convaincus que seul celui-ci peut leur permettre non seulement de survivre en tant que groupe ethnique distinct mais aussi de préserver leurs intérêts de classe au sein du groupe blanc[35]. Ainsi, entre 1941 et 1955, le revenu moyen annuel des Afrikaners augmente de 50 %. Le pays est en pleine prospérité économique tandis qu’à partir de 1955 s’élabore la séparation géographique entre Blancs et Noirs au travers de la politique des bantoustans, en dépit de la résistance de plus en plus importante et organisée de la population noire. Dans les années 1960, alors que la répression policière contre l’opposition africaniste s’accentue, que les chefs sont emprisonnés et leurs partis interdits en vertu de lois d’exception, les Afrikaners proclament la république et, dans les discours, le concept d’ethnicité spécifique laisse peu à peu la place à celui de nation. Ainsi, les Noirs ne sont plus présentés comme inférieurs mais comme différents[28].

Dans les années 1970, les Afrikaners n’ont plus la peur pathologique de perdre leur identité, qui s’affirme d’ailleurs au travers de l’État sud-africain, un état militairement fort et économiquement puissant. Ceux qui étaient les pauvres Blancs des années 1920 constituent désormais l’armature de la classe moyenne blanche[36]. La discrimination et la ségrégation raciale ne sont plus justifiées en termes idéologiques mais en termes économiques et politiques : la survie du capitalisme et la lutte contre le communisme. Ils n’en revendiquent pas moins le droit historique et le devoir de maintenir leur souveraineté sur l’Afrique du Sud.

Dans les années 1980, les Afrikaners sont néanmoins ébranlés par les condamnations internationales dont l’Afrique du Sud fait l’objet pour sa politique d’apartheid et la violence politique qui l’accompagne. Si certains se réfugient dans des utopies communautaristes (Volkstaat), d’autres, qui considèrent notamment que les Afrikaners sont le cœur de la nation blanche d’Afrique du Sud, préfèrent tenter l’ouverture politique vers la majorité noire du pays sous le précepte selon lequel l’Afrikaner doit s’adapter pour survivre. C’est un Afrikaner, le président Frederik de Klerk, qui met finalement fin non seulement au système d'apartheid, mais aussi à la domination politique des Blancs sur le pays, approuvé par une consultation référendaire auprès de la communauté blanche le . En 1994, le partage du pouvoir avec la majorité noire devient réalité avec l’élection de Nelson Mandela, le premier Noir à la présidence de la république et la formation d’un gouvernement d’union nationale rassemblant les anciens maîtres du pays, autrefois concepteurs de l’apartheid, et les anciens opprimés, représentant le groupe de population majoritaire dans le pays.

À partir des années 1990, la partie la plus libérale de la communauté afrikaner appelle à intégrer au sein du peuple afrikaner tous ceux de langue maternelle afrikaans y compris les non-Blancs comme les métis, les Malais du Cap, les Basters de Rehoboth et les Griquas.

Dans la nouvelle « nation arc-en-ciel » comme est surnommée l’Afrique du Sud à partir de 1994, l’identité afrikaner est de nouveau en cours de restructuration. Ne constituant plus qu’une minorité ethnique parmi d’autres, les Afrikaners sont sur la défensive, s’estimant marginalisés par le nouveau pouvoir du Congrès national africain. Si l’afrikaans reste la langue maternelle de plus de 13 % de la population, elle n’est plus qu’une des 11 langues officielles du pays, restreignant ainsi sa diffusion dans les publications officielles ou les émissions de radio diffusion.

Une minorité de ces Afrikaners a cependant rallié le nouveau pouvoir ANC pour tenter de sauvegarder un minimum d’influence politique sur les commandes du pays. Ce fut notamment le cas des héritiers du Parti national afrikaner qui fusionnèrent leur parti, le Nouveau Parti national, avec l’ANC en 2005. De son côté, le Broederbond s’est réformé de fond en comble, s’ouvrant aux femmes et aux autres individus, indépendamment de leur catégorisation ethnique, ne gardant que l’afrikaans comme mode de recrutement de ses membres.

D’autres se sont regroupés dans des associations de défense de l’identité afrikaner. Des intellectuels (journalistes, écrivains, universitaires) se sont ainsi regroupés dans le groupe dit "des 63" comprenant notamment des écrivains progressistes afrikaners tels que Breyten Breytenbach. Des associations de défense de l’identité afrikaans tels Afriforum ou le Comité d'action civil de Pretoria engagent de leur côté des procédures judiciaires afin de sauvegarder la toponymie afrikaans de la géographie sud-africaine au moment où l’africanité des Afrikaners est remise en question par certaines personnalités politiques de l’ANC. Dans le même esprit du laager, une fondation de l’héritage gère aussi le patrimoine culturel sud-africain lié à l’histoire afrikaner (monuments, statues…).

Les nouveaux Afrikaners du XXIe siècle parlent le langage de la modération et de la décentralisation en se référant, non plus à leur spécificité ethnique et à leurs droits historiques, mais aux concepts modernes et progressistes des droits des minorités et du Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ainsi, les Afrikaners retranchés en communauté à Orania, où ils vivent en marge du nouvel État sud-africain, adoptent un tel langage. Longtemps considéré comme dérisoire, élitiste, raciste et réactionnaire, la communauté d’Orania a finalement réussi à bâtir sa relative prospérité sur l’énergie renouvelable et l’agriculture biologique[37] tout en parvenant à faire reconnaître sa prétention politique à l’établissement d’un Volkstaat au sein de l’Afrique du Sud. Elle reste cependant marginalisée et a toujours du mal à attirer les Afrikaners en grand nombre chez elle.

Religion

La nation afrikaner est très largement chrétienne et membre de l'Église réformée néerlandaise. Pour être plus précis, en Afrique du Sud, cette église réformée est une dénomination commune qui désigne en fait trois églises réformées calvinistes :

- la Nederduits Gereformeerde Kerk (l’église réformée néerlandaise ou Synode du Cap - NGK),

- la Nederduitsch Hervormde Kerk (l’église réformée néerlandaise d’Afrique)

- la Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika.

Il existe aussi une petite minorité catholique.

Les différences entre les 3 églises calvinistes sont essentiellement d’ordre doctrinal. Si elles sont toutes trois autonomes, elles sont liées par un organisme consultatif fédéral. Elles représentent 18 % de la population totale de l’Afrique du Sud.

La principale de ces 3 églises représentatives de la communauté afrikaners est la Nederduits Gereformeerde Kerk (NGK). Elle est également la principale église de la communauté métis.

Lors des premières décennies du XIXe siècle, les calvinistes néerlandophones de la Colonie du Cap s’étaient émancipés de l’Église réformée d’Amsterdam et avaient fondé une Église réformée néerlandaise spécifique à l’Afrique du Sud, la Nederduits Gereformeerde Kerk. Cependant, certaines communautés afrikaners du Transvaal organisèrent leurs cultes et l’administration des sacrements à l’aide de missionnaires, transfuges d’autres congrégations à la suite du refus de la NGK de soutenir les Voortrekkers.

Ceux-ci fondèrent au Transvaal une Église réformée indépendante, la Nederduitsch Hervormde Kerk qui sera elle-même victime d’une scission avec la Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika.

Ces églises réformées se réclamaient des concepts religieux d’Abraham Kuyper, fondateur d’une église séparatiste aux Pays-Bas et de l’Université libre d'Amsterdam, qui prêchait le retour littéral aux Écritures saintes.

C’est ainsi que, par une interprétation de la doctrine calviniste de la prédestination selon laquelle le salut de l’homme est prédestiné (par Dieu, indépendamment de l'homme et de ses actions), justifiant le fait que des élites dirigent le monde et que des non élus obéissent aux premiers, les concepts ségrégationnistes sont avalisés par les prédicateurs de l’Église réformée néerlandaise. C’est en vertu de ce concept que les Boers, isolés dans le veld, s’étaient facilement assimilés au peuple élu et avaient cru jusqu’à la fin des années d’apartheid, que Dieu leur avait donné l’Afrique du Sud comme il avait donné le pays de Canaan aux Hébreux, les Noirs étant assimilés aux Cananéens. Ceux qui ne font pas partie du cercle des élus sont donc des proscrits, condamnés depuis le commencement des temps. Dieu n’est plus alors ici un unificateur mais un grand diviseur qui a trouvé bon d’établir des frontières entre les peuples et les groupes de peuples[38]. Et c’est encore par une lecture particulière des écritures saintes que la ségrégation "raciale" fut justifiée : par le biais de l’histoire des fils de Noé dont l’un avait été condamné par son père à servir ses 2 frères[39].

À partir des années 1920, les églises réformées, à commencer par la NGK, véritable "Église du peuple afrikaner" (Volkskerk), contribuent au développement du nationalisme afrikaner, généralisant, dans le cadre d’une éducation nationale-chrétienne, l’idée d’une élection collective des Afrikaners justifiant théologiquement la ségrégation[40]. Néanmoins, si elles sont alors proches des dirigeants de l’État sud-africain, le pays demeura un État laïc.

Ainsi, en 1963, les trois Églises réformées menèrent sans succès campagne en faveur de la « sanctification du dimanche » et de l’interdiction dominicale des danses, des vols d’avions et des autres distractions publiques[41].

L’Église réformée néerlandaise (NGK) a condamné la politique d’apartheid à partir de 1986.

En 1992, les Afrikaners fidèles à l’apartheid ont quitté la NGK et fondé l’Afrikaanse Protestante Kerk (APK).

En 2007, plus de 40 % des Afrikaners appartenaient à l’Église réformée néerlandaise de la NGK (contre 70 % il y a trente ans). Populations significatives par régions.

Politique

Les premiers dirigeants politiques afrikaners ont émergé au XIXe siècle dans le but de représenter les intérêts des Boers face à la nouvelle administration britannique. En 1835, Piet Retief signe un manifeste dans lequel il exprime les aspirations politiques des Boers, justifiant le Grand Trek vers l'intérieur des terres. Durant cette période, des chefs élus par les membres du Grand Trek tels Andries Pretorius ou Hendrik Potgieter deviennent de véritables chefs communautaires, à la fois politiques et militaires, et fondateurs des républiques boers.

Durant la seconde partie du XIXe siècle, trois figures politiques principales représentent alors les aspirations politiques des Afrikaners. Le premier est Marthinus Wessel Pretorius, homme politique du Transvaal, dont l'action politique se caractérise par la volonté unificatrice des républiques boers. Le second est Paul Kruger, vétéran du Grand Trek et chef militaire charismatique. Il accède à la présidence du Transvaal et symbolise jusqu'à l'extrême l'austérité calviniste et la résistance à l'impérialisme britannique. Le troisième est Jan Hofmeyr (en), homme politique de la Colonie du Cap et chef de l'Afrikaner Bond, le premier parti politique de la communauté afrikaner, dont l'ambition est d'unifier sous la direction afrikaner les colonies britanniques et les républiques boers au sein d'un même État sud-africain et indépendant.

La seconde guerre des Boers de 1899-1902 permet cette unification sud-africaine mais sous le contrôle de la métropole britannique. Les Afrikaners s’organisent alors au sein de partis nationalistes comme le "Het Volk", fondé par le général Louis Botha et prédécesseur du Parti sud-africain, une formation centriste prônant le rapprochement avec les anglophones.

C'est grâce à la volonté de réconciliation entre les formations politiques modérées boers et anglophones et à l'entregent d'hommes politiques comme Louis Botha et Jan Smuts, que se constitue en 1910 le dominion de l'Union sud-africaine, dirigé par des Afrikaners modérés alliés à des Anglo-afrikaners.

En 1914, des dissidents du parti sud-africain, menés par James B. Hertzog, fondent le Parti national destiné à représenter les seules aspirations de la communauté afrikaner. Résolument hostile aux Britanniques et aux Anglo-afrikaners, nostalgique des anciens États boers dont il réclame le rétablissement de la souveraineté, le Parti national est partisan de la république et de la rupture des liens économiques et politiques avec la Grande-Bretagne. C'est aussi un parti nationaliste, hostile à toute libéralisation du système "racial" qu’il considère comme attentatoire aux droits politiques des Afrikaners. Il se veut l’expression politique du peuple afrikaner et, en réunissant progressivement l’unité de celui-ci derrière ses candidats, il parviendra un temps à son objectif.

Dans les années 1930, plusieurs mouvements extra-parlementaires extrémistes recrutent au sein de la population afrikaner. Ces mouvements restent marginaux mais leur activisme voyant menace le gouvernement et le Parti national. Celui-ci se scinde en deux formations en 1935, quand l’aile conservatrice refuse de suivre Hertzog dans le Parti uni, fruit d’un rapprochement avec l’Anglo-afrikaner Jan Smuts.

En 1939, le Parti national est brièvement réunifié pour contrer l’entrée de l’Afrique du Sud dans la Seconde Guerre mondiale. Les modérés fondent en 1941 le Parti afrikaner, moins dogmatique envers les anglophones et favorable à l’intégration des métis, peuple de langue afrikaans.

En 1948, le Parti national de Daniel François Malan, allié au Parti afrikaner de Nicolaas Havenga, remporte les élections générales de 1948. Ils mettent en application leur projet de société : l’apartheid.

Cette politique est menée consciencieusement par les gouvernements de Daniel François Malan (1948-1954), de Johannes Strijdom (1954 - 1959), puis d’Hendrik Verwoerd (1959-1966), avec le soutien, à chaque élection de plus en plus massif, des Afrikaners ralliés progressivement par la majorité des anglophones. Le Parti uni, l’opposition officielle, mené par Sir De Villiers Graaff, un afrikaner anobli par la reine d’Angleterre, ne parvient pas à contenir l’hémorragie de ses électeurs essentiellement anglophones.

En 1961, Hendrik Verwoerd donne aux Afrikaners l’occasion de se prononcer en faveur de l’établissement d’une République en Afrique du Sud et d’accomplir le dernier rêve du nationalisme afrikaner. La force démographique dans la communauté blanche et la mobilisation des Afrikaners leur permet de remporter le référendum consultatif face aux anglophones fidèles à la monarchie britannique et de proclamer la république le .

Pourtant, une opposition au Parti national prend progressivement de l’ampleur au sein de la communauté afrikaner, notamment sous le mandat de John Vorster (1966-1978). Ainsi, une opposition progressiste et surtout hostile à la ségrégation raciale émerge à partir de 1974 et trouve un chef de file afrikaner plus efficace, Frederik van Zyl Slabbert. Elle reste cependant très minoritaire au sein de l’électorat afrikaner, tandis que l’effondrement du Parti uni, parti des libéraux conservateurs, contribue au triomphe électoral du Parti national en 1977.

C’est sous le gouvernement de Pieter Botha (1978-1989) qu’une autre opposition prend aussi de l’envergure, mais celle-ci se constitue à droite notamment parmi l’électorat afrikaner rural qui refuse toute libéralisation de la législation raciale. Issu de l’affrontement au sein du Parti national entre les Verkramptes (" les Crispés", soit les conservateurs) et les Verlightes ("les éclairés" soit les réformistes) du Parti national, le Parti conservateur est fondé par Andries Treurnicht dans le but de s’opposer à l’ouverture politique aux autres communautés sud-africaines et, sans succès, à l’instauration d’un Parlement tricaméral. En 1987, avec 20 % des voix, le Parti conservateur détrône l’opposition progressiste de son statut d’opposition officielle, démontrant ainsi par ce succès le refus des quelques timides réformes progressistes de Pieter Botha par une partie importante de l’électorat afrikaner.

Lors des élections générales de 1989, le Parti conservateur remporte 45 % des voix de la communauté afrikaner, juste derrière le Parti national (46 % des voix afrikaners), lequel reçoit un soutien désormais majoritaire de la communauté anglophone (50 %). Le nouveau président Frederik de Klerk entreprend alors de rechercher une solution alternative à l’apartheid. Il légalise les mouvements noirs, libère les prisonniers politiques comme Nelson Mandela et entame des négociations constitutionnelles pour une Afrique du Sud post apartheid. À la suite d'une succession d’échecs électoraux au profit du Parti conservateur lors d’élections partielles, il organise un référendum consultatif auprès de la population blanche pour lui demander d’avaliser sa politique. Le , la communauté blanche l’approuve à 68,7 % des voix. Les régions afrikaners lui apportent leur soutien mais dans des proportions bien moindres que les régions anglophones. Seul le Nord-Transvaal, peuplé principalement d’Afrikaners et bastion du Parti conservateur, refuse par 59 % des voix de le soutenir.

En avril 1994, en très large majorité, les Afrikaners et les anglophones apportent leur suffrage au Parti national de Frederik de Klerk, lui permettant d’obtenir 20 % des suffrages lors des premières élections nationales non discriminatoires du pays.

Depuis les élections générales sud-africaines de 1999, le vote afrikaner se concentre sur l’Alliance démocratique, un parti libéral-conservateur (issu d'une fusion du parti démocratique et du parti national) dirigé successivement par un anglophone, Tony Leon puis par Helen Zille (une Germano-anglophone). Loin derrière, une part minoritaire du vote afrikaner est acquis au Front de la liberté, un parti communautariste. Enfin, une infime minorité a suivi le Nouveau Parti national lors de sa fusion avec le Congrès national africain en 2005. À défaut de pouvoir peser dorénavant politiquement par le biais d’un parti politique, les Afrikaners se sont plus efficacement organisés pour défendre, notamment sur le terrain juridique et par le biais d’associations ou de fondations diverses, la préservation de leurs droits culturels et historiques en tant que groupe ethnique minoritaire d’Afrique du Sud. Ces associations se battent pour préserver l’enseignement en afrikaans dans les écoles, lycées et universités ou pour sauvegarder la toponymie afrikaans liée à l’histoire des Boers.

En mai 2008, c'est en tant que minorité nationale, et après une campagne active menée par le Front de la liberté que les Afrikaners sont intégrés au sein de l'Organisation des nations et des peuples non représentés (UNPO), dont l'objet est la lutte pour les droits des minorités, par le biais du lobbying auprès des Nations unies et de l'Union européenne. Les Afrikaners siègent désormais dans cette organisation aux côtés de 70 autres minorités nationales, dont les Aborigènes d'Australie, les Maasaï du Kenya et de Tanzanie, ainsi que les Tibétains [42].

Culture

Architecture

L’architecture sud-africaine de la communauté afrikaner est avant tout marquée par le style hollandais du Cap (Cape Dutch) d’inspirations néerlandaise, française, allemande et indonésienne. Elle constitue la forme d’architecture la plus typique du pays.

Les premières habitations coloniales des Boers étaient des hartbeeshuis dont les murs se composaient de mélanges de branchages, d’herbes, de boue et de bouses de vache. Ce type d’habitation très sommaire abrita les populations blanches les plus pauvres et subsista dans les campagnes jusqu’au début du XXe siècle, comme en témoigne la Mission des Frères moraves d’Elim dans la province du Cap-Occidental.

C’est sur les prospères terres viticoles de la Colonie du Cap que se développa le style hollandais du Cap si caractéristique des plus belles demeures d’Afrique du Sud. Les villes de Stellenbosch, Swellendam, Tulbagh, Paarl et Graaff-Reinet sont les plus représentatives de ce style architectural, qui fut exporté jusqu’au Zimbabwe par les pionniers boers mais aussi britanniques à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Formant à l’origine une simple structure triangulaire, ces habitations s’ornèrent progressivement d’arêtes de plâtre moulé aux lignes courbes, celles-ci pouvant évoluer en volutes et spirales. Les façades blanchies à la chaux accentuaient la splendeur de ces demeures sur fond de ciel bleu sud-africain alors que les toits de chaumes étaient un efficace rempart contre la chaleur du climat. Ces maisons évoluèrent au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. D’abord généralement basses et rectangulaires, elles s’enrichirent d’ailes symétriques séparées par une cour formant un T, un U ou un H.

._Somerset_West._Administration_Block._Baker_and_Masey_1900..jpg.webp)

À la fin du XVIIIe siècle, les architectes français Louis-Michel Thibault et allemand Anton Areith introduisirent dans l’architecture locale les colonnades, les bas-reliefs et les portiques.

Dans les républiques boers, le style Cape Dutch resta la référence architecturale mais à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les nouveaux bâtiments publics se parèrent d’éléments inspirés du style wilhelminien originaire du Nord de l’Europe, comme en témoigne le Parlement (Raadsaal) du Transvaal à Pretoria.

Au XXe siècle, le mouvement identitaire afrikaner s’exprima aussi au travers de l’architecture, notamment dans le style néoroman dont Gerard Moerdijk (1890 - 1958) fut l’un des meilleurs représentants. C’est à cet architecte afrikaner considéré comme l’un des plus prolifiques de sa génération que l’on doit plus de 80 églises, qu’il dessina en incorporant des éléments de l’architecture traditionnelle néerlandaise du Cap, mais aussi d’innombrables banques, hôpitaux, hôtels de ville, les bâtiments de l’Université de Pretoria, et le Voortrekker Monument, situé aux abords de la capitale sud-africaine.

Sculpture

À l’inverse de ses pays voisins comme le Mozambique, l’Afrique du Sud ne présente pas de tradition historique significative dans le domaine artistique de la sculpture. Cet art s’est essentiellement développé au XXe siècle avec des artistes natifs des Pays-Bas comme Anton van Wouw, considéré comme le père de la sculpture sud-africaine et notamment auteur de la fameuse statue de Paul Kruger à Pretoria. Comme beaucoup d’artistes afrikaners, de nombreux sculpteurs, dont les œuvres furent reconnues au niveau international, ont fait connaître leur art par le biais de commandes publiques du gouvernement sud-africain. Ce fut le cas de Coert Steynberg et de Danie de Jager, auteurs de nombreux monuments officiels célébrant les héros ou les symboles de l’histoire afrikaner.

Plus récemment, Andries Botha a réalisé d’importantes sculptures au style tourmenté exprimant puissance et vulnérabilité, inspirées par sa confrontation avec la culture afrikaner dans laquelle il ne se reconnaissait plus. Il s’agissait pour lui d’exprimer ainsi une citoyenneté culturelle avec des créations marquées par le spiritualisme chrétien, réalisées à partir de matériaux traditionnels africains.

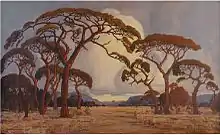

Peinture

Les premiers peintres afrikaners étaient avant tout des paysagistes influencés par les impressionnistes européens. Hendrik Pierneef, Hugo Naude ou Willem Coetzer décrivent notamment dans un style particulier, attaché au détail, la beauté des paysages sud-africains dans des couleurs pastels.

À l’exception d’Irma Stern (d’origine allemande), les peintres afrikaners ou blancs en général ne représentaient presque jamais les habitants noirs du pays.

Dans les années 1960, une nouvelle génération menée par Walter Battiss (un anglophone élevé en milieu afrikaner) et Alexis Preller suit timidement l’influence du surréalisme.

Dans les années 1980, la peinture expose des êtres hybrides préfigurant un certain métissage, tandis que David Kuijers reprend dans les années 1990 les thèmes traditionnels de l’art décoratif de la peinture afrikaner.

Littérature

C'est au début du XXe siècle que se développe réellement la littérature sud-africaine en général et afrikaner en particulier. Dans un premier temps, la vie rurale des Afrikaners est décrite par des auteurs issus de la communauté anglophone ou allemande comme Olive Shreiner (1855-1920), élevée au cœur de l’Afrique du Sud. Cette sympathisante des Boers s’en prit notamment au cynisme dominateur de l’impérialiste britannique Cecil Rhodes mais aussi à la rigidité du système social afrikaner (The story of an african farm).

Les Afrikaners se dotent d’une société littéraire (Afrikaanse Taalvereniging) en 1907 et d’un prix (le prix Hertzog) en 1914, ainsi que d’une Académie des sciences et des arts (Suid-Afrikaanse Akademie vir WetensKap en Kuns) en 1909[43].

C’est sous la plume d’Eugène Marais (1871-1936), de Louis Leipoldt (1880-1947) et de Jan Celliers (1865-1940) que se développe la poésie en langue afrikaans. Ces écrivains sont d’abord inspirés par les conséquences néfastes de la seconde guerre des Boers et par les souffrances endurées par ces derniers dans les camps de concentration britanniques. Ils sont aussi inspirés par la beauté des paysages sud-africains, l’esprit pionnier des Boers, la religion et la foi en un monde à l’image de Dieu, exprimant dans leurs poèmes et récits leur attachement à la culture paysanne occidentale, au monde chrétien et à ses bienfaits. C’est la période dite du Plaas Roman. En 1927, un poème lyrique en afrikaans de Cornelius Jacob Langenhoven, Die Stem van Suid-Afrika, décrivant l’immensité du veld et l’allégeance des pionniers envers leur pays, devient l’hymne national d’Afrique du Sud tandis que Totius, poète et professeur de théologie, s’inspire du calvinisme pour proposer une lecture religieuse de l’histoire des Afrikaners dont les souffrances seraient la preuve de leur élection divine[44].

À la fin des années 1920, les thèmes consacrés à la guerre et au martyr des enfants boers morts dans les camps anglais s’estompent pour céder la place à une écriture plus intimiste. Toon van der Heever et Eugène Marais s’interrogent notamment sur la destinée des Afrikaners alors que Daniël Francois Malherbe s’inspire de l’histoire des pionniers boers pour proposer une nouvelle morale à suivre aux jeunes générations d’Afrikaners déracinés. Durant cette époque, l’un des thèmes dominants de la littérature afrikaans est la description du déchirement des Afrikaners entre villes et campagnes et l’exaltation de la liberté individuelle et de la frontière[45].

Dans les années 1930 et 1940, le mouvement des « Dertigters », dont les chefs de file sont N. P. van Wyk Louw, Dirk Opperman, C. M. van den Heever et Uys Krige, s’interroge sur le sens de la vie et témoigne de l’inquiétude d’un peuple à la recherche de ses repères. L’élite intellectuelle afrikaner est ainsi fermement mobilisée pour lutter contre la massification et pour la défense de ses valeurs et de sa culture.

Dans un registre moins marqué par leurs origines, les Afrikaners Charles Bosman et Laurens van der Post, écrivent en anglais et connaissent une véritable notoriété internationale.

À partir des années 1960, un certain nombre d’écrivains, les Sestigers, traduisent les angoisses et conflits des Afrikaners modernes. Ils abordent les questions de sexe, contestent la toute-puissance de l’église réformée, sa morale et l’apartheid. Ces jeunes auteurs issus de l’élite intellectuelle des grandes universités sud-africaines ont souvent séjourné en Europe et constaté l’abîme séparant les mentalités sud-africaine et européenne, poussant certains d’entre eux dans le désespoir et la mort, à l’instar d’Ingrid Jonker (1933-1965). D’autres, comme Étienne Leroux mais surtout André Brink et Breyten Breytenbach remettent en cause l’apartheid par le biais de leur production littéraire (Une saison blanche et sèche…). A contrario, d'autres encore comme Frans Venter traitent de la question "raciale" par le biais du paternalisme (Die Swart Pelgrims) et sont bien accueillis par la presse gouvernementale de langue afrikaans.

En un seul livre, le journaliste afrikaner Rian Malan exprime au monde entier les angoisses identitaires et sécuritaires de son peuple dans son best seller publié en 1991 "Mon cœur de traître". Dans ce livre, l’auteur exprime l’attachement physique qui le lie à son pays et ses doutes d'Afrikaner progressiste, opposé à la ségrégation raciale, face à l’avènement à la fois espéré et redouté d’un gouvernement à majorité noire à la direction du pays.

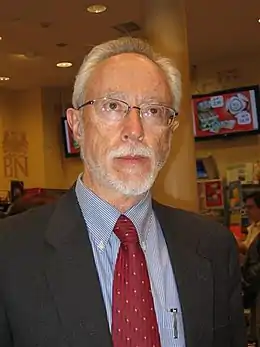

Depuis le début des années 1990 et en particulier depuis 1994, des figures politiquement moins engagées comme celles de J. M. Coetzee et de Karel Shoeman se sont imposées face aux anciens Sestigers. Alors que Karel Schoeman se concentre sur le passé, s’attachant à illustrer les splendeurs de sa terre natale (En étrange pays), Coetzee décrit la « solitude de l’homme blanc » (En attendant les Barbares) et les angoisses de son pays (Disgrâce). Une nouvelle génération émerge également, proposant un nouveau regard sur la nation afrikaner. Ainsi, dans son livre « Triomf », Marlene Van Niekerk se penche sur la misère des Blancs avant l’avènement du gouvernement multiethnique. Dans Die Reuk van Appels (« L'odeur des pommes »), l'Anglo-afrikaner Mark Behr décrit la mentalité afrikaner et l'apartheid à travers les yeux d'un enfant de 10 ans, fils d'un militaire haut-gradé.

Cinéma

Pendant plus de 70 ans, la production nationale sud-africaine s’est essentiellement limitée à de grandes fresques historiques consacrées aux Afrikaners. Le film symbole de cette période est De Voortrekkers (1916), retraçant l’histoire du Grand Trek.

C’est en 1895 que le premier kinétoscope est apparu en Afrique du Sud et le cinéma fit alors progressivement son apparition.

En 1913, les différents distributeurs furent regroupés sous le contrôle de la société "African Films" qui fixa les règles de l’industrie cinématographique nationale pendant de longues années. Des épopées historiques furent alors produites comme "De Voortrekkers", "Les mines du roi Salomon" et "Allan Quatermain".

Dans les années 1950, le réalisateur afrikaner Jamie Uys parvint à produire Daar doer in die bosveld [46], un film indépendant, grâce à l’obtention de subventions accordées par des entreprises privées et réalisera par la suite de nombreux films populaires.

À partir de 1956, l’État sud-africain lui-même subventionne les productions nationales censées refléter la société sud-africaine sous le gouvernement d’Hendrik Verwoerd. Sur les 60 films réalisés entre 1956 et 1962, 43 étaient en langue afrikaans, 4 en version bilingue et les 13 restants en anglais (3continents.com). L’industrie cinématographique dominée par les Afrikaners profitait d’un système de subventions préférentiel. Ainsi, à partir de 1962, les capitaux afrikaners prirent de l’importance dans l’industrie cinématographique locale, d’autant plus que le public afrikaner est relativement large et très stable, garantissant presque automatiquement à chaque film de langue afrikaans une carrière assez longue dès lors qu’il apporte un divertissement léger et qu'il traite de manière idéaliste la réalité afrikaner et ses préjugés (Hans en die Rooinek, Lord Oom Piet, Die professor en die Prikkelpop).

En 1969, le financement, la production et la distribution de films dans le pays se retrouvent aux mains d’une seule grande société, le Suid Afrikaanse Teaterbelange Beperk. Les films en afrikaans se conformant aux valeurs conservatrices bénéficient d’une exploitation suffisante pour être rentables et d’un public fidèle. « Ce conservatisme idéaliste se caractérise par un attachement au passé, aux idéaux de la "pureté linguistique et raciale" et aux normes religieuses et morales »[47]. Ces films tels que Lord Oom Piet, King Hendrik ou plus tard les films pro-gouvernementaux Kaptein Caprivi et Aanslag op Kariba n’ont pas ou peu vocation à intéresser un public étranger et l’éventualité de leur exploitation internationale est rarement envisagée. Toute analyse critique de la culture afrikaner était d’ailleurs soigneusement évitée au profit de la présentation d’un stéréotype populaire univoque de l’Afrikaner (comme dans les films de Jamie Uys). Toutefois, certains films comme Debbie osent commencer à remettre en cause certaines des valeurs conservatrices de l'église réformée hollandaise et à affronter la censure.

À la fin des années 1960 et dans les années 1970, les films de Jans Rautenbach et Emil Nofal, comme Die Kandidaat[48] (1968), Katrina[49](1969) et Jannie Totsiens[50](1970), sont les premiers à traiter du monde afrikaner dans le contexte d’une Afrique du Sud multiculturelle.

Dans les années 70, des films sud-africains politiquement neutre comme Lost in the desert et Kalahari connaissent un relatif succès à l'international.

À partir de 1976 et de l’avènement de la télévision, des cinéastes de langue afrikaans comme Manie van Rensburg réalisent des fictions et séries de bonne facture pour la télévision nationale et le cinéma, notamment centrées sur la psychologie afrikaner comme Verspeelde Lente (1983), Die Perdesmous (1982) et The Native Who Caused All the Trouble (1989), sur les Afrikaners urbains comme Die Bankrower (1973), Die Vuurtoring (1984), Taxi to Soweto (1991 et sur les racines du nationalisme afrikaner comme Heroes (1985), et The fourth reich (1990)[51].

En 1980, la comédie de Jamie Uys, Les dieux sont tombés sur la tête , réalisée en anglais est exploitée à l'exportation sous licence botswanaise pour cause d'apartheid. Le film est alors le plus grand succès international cinématographique d'Afrique du Sud. Des films de caméra cachée sont alors également exploités sur le marché international avec un certain succès par Jamie Uys et le comique Leon Schuster.

Les années 1980 marquent la fin de la domination du cinéma en langue afrikaans marqué par "Broer Matie" de Rautenbach, "Mamza" de Johan Blignaut, "Fiela se Kind" de Katinka Heyns, et la série "Veldslag" (1990) alors que la production anglophone, notamment pour les coproductions, commence à s'imposer (la mini-série "1922" consacrée à la l’insurrection du Rand fut ainsi réalisée en anglais tout comme la série Shaka Zulu).

Si le cinéma en afrikaans se raréfie relativement, les comédiens et cinéastes d’origine afrikaner font cependant carrière dans la langue de Shakespeare. Si Sandra Prinsloo est pendant une dizaine d’années la comédienne sud-africaine retenue pour les coproductions internationales de films et de séries tournés en Afrique du Sud, l’acteur Arnold Vosloo et surtout l’actrice Charlize Theron mènent une carrière hors de leurs frontières nationales à Hollywood.

Durant les années 2000, des courts métrages comme Triompheer de Jan-Hendrick Beetge et des films comme Promised Land par Jason Xenopoulos (2002), continuent de sonder l’inconscient des Afrikaners. Ainsi Promised Land, tiré d’un roman de Karel Schoeman, décrit le retour d’un expatrié afrikaner sur sa terre natale, située dans une région rurale désertique, où il est confronté à des Afrikaners en état de déshérence sociale et psychologique et nostalgiques de l’apartheid. Ce film, qui connaît alors un succès relativement important en Afrique du Sud, est le premier long-métrage sud-africain utilisant la technologie offerte par la caméra numérique à haute définition. Il est aussi perçu par la communauté blanche comme un film destiné aux Noirs[52]. Cependant, durant les années 2002 et 2003, aucun de ces films n'est tourné en langue afrikaans[53].

Au début des années 2010, le sursaut et à la mobilisation de l'industrie cinématographique afrikaner autour de la langue afrikaans et de sa culture, permet que 40 % des productions sud-africaines soient des productions afrikaners le plus souvent tournées en afrikaans. En 2012-2013, le cinéma afrikaner affiche ainsi le record de 17 films sortis en salle, des films qui sont pour la plupart des œuvres de divertissement. Ce sursaut provient notamment de la fréquentation importante des salles de cinéma par les Afrikaners, concomitamment au développement de la télévision privée en afrikaans sous la tutelle d’institutions dotées comme DStv.com[53].

Musique et danse

La musique afrikaans traditionnelle comme la "Boeremusiek" est musicalement similaire à la musique folk américaine.

L'opéra possède une certaine importance dans la culture des Afrikaners ; plusieurs chanteurs de classe mondiale continuent d'émerger d'Afrique du Sud.

La chanson en afrikaans la plus célèbre est Sarie Marais (1900), d’ailleurs adaptée de la mélodie américaine "Ellie Rhee" datant de la guerre de Sécession. Sarie Marais relate la nostalgie des Afrikaners pour leur Transvaal sur fond de guerre des Boers.

Si les Afrikaners n’avaient pas de danse folklorique propre, la Volkspele émergea en 1914, inspirée de danses traditionnelles suédoises.

En 2006, le général boer Koos de la Rey fut le sujet d’une chanson à succès d’un jeune chanteur afrikaner, Bok van Blerk, chanson qui valut à son auteur un double disque de platine. Elle eut un impact important sur la communauté afrikaner en pleine recomposition de son identité. Certains y virent une apologie de l’ère des Afrikaners alors que d’autres se déclarèrent surpris par la profondeur des paroles. L'écrivain afrikaner Rian Malan déclarait notamment que l'impact émotionnel de la chanson De la Rey reflétait fidèlement les sentiments profonds de beaucoup de Blancs qui se sentaient exclus de la nouvelle Afrique du Sud[54]. Le refrain sans équivoque manifestait l'absence de leadership afrikaner en politique et appelait au rassemblement des Boers autour d'une nouvelle figure charismatique symbolisée par celle du général De la Rey. En février 2007, le clip illustrant la chanson a été titré "meilleure vidéo musicale de l’année" par MK89, la chaîne satellitaire de musique à dominante afrikaans.

Festivals

Depuis 1994, le Klein Karoo Nasionale Kunstefees à Oudtshoorn et, depuis 1998, le Aardklop festival à Potchefstroom démontrent la vivacité de la culture de langue afrikaans par le biais de spectacles de rues, de cabarets, de musiques, de danses ou d’art visuel drainant chaque année plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, majoritairement afrikaners.

Sport

Le rugby à XV est le sport national (le rugby à XIII ayant été banni par le régime de l'Apartheid[55] - [56]) de la communauté blanche en général et des Afrikaners en particulier. Plus que tout autre sport, il fut un miroir de la société civile et politique et fut par conséquent dominé par les Afrikaners. Le rugby a même fini par devenir un symbole sportif constitutif de leur identité nationale presque au même titre que l’appartenance à l’Église réformée hollandaise.

C’est le Springbok qui a donné son nom à l’Équipe d'Afrique du Sud de rugby à XV, trois fois championne du monde, en 1995, 2007 et 2019. Cet emblème a longtemps été perçu comme un symbole de la domination des Blancs dans le rugby sud-africain.

Les Afrikaners ont en effet toujours été sur-représentés au plus haut niveau des instances dirigeantes du rugby sud-africain, avec des personnalités telles que Danie Craven (ancien capitaine, entraîneur et président de la Fédération sud-africaine de rugby) ou Louis Luyt. L’équipe nationale elle-même fut à l’image de la communauté blanche et ses plus grands capitaines comme Morné du Plessis, Naas Botha, Francois Pienaar étaient aussi des Afrikaners.

Dès les années 1920, les Afrikaners ont donné au rugby, sport importé par les Britanniques, une place toute particulière. En même temps, le rugby jouait un rôle intégrateur entre les communautés anglaise et afrikaner. En effet, les Afrikaners ont vite pratiqué intensivement le rugby dès le collège. Ils trouvaient dans ce sport un corollaire aux fondements identitaires du peuple afrikaner fondés sur le rude mode de vie des Boers. L’Université de Stellenbosch, de langue afrikaans, symbolisa la stratégie des élites afrikaners quand elle devint rapidement une pépinière de joueurs de rugby et que la South African Rugby Board fut dirigée par des membres du Broederbond. Ainsi, entre 1960 et 1972, sur un total de 58 rencontres, les 52 titulaires du capitanat springbok étaient des Afrikaners membres du Bond[57].

À partir de 1984, la Fédération internationale de rugby se joignit à un embargo sportif contre l’Afrique du Sud en raison de sa politique ethnique. Dorénavant, les Springboks ne pouvaient plus se déplacer à l’étranger pour se confronter à des équipes nationales ni en recevoir. Pour les Afrikaners, le rugby est un symbole si fort que, de toutes les sanctions sportives imposées contre l’Afrique du Sud, son boycott fut sans doute le plus douloureusement ressenti.

Pourtant, les Sud-Africains contournent l’embargo et, lors du centenaire de la Fédération sud-africaine de rugby, Dannie Craven parvient à monter une tournée mondiale avec des joueurs étrangers invités « à titre individuel » à venir jouer dans une équipe ad hoc contre les Springboks.

En 1992, l’embargo fut levé à la suite de l’abolition officielle de l’apartheid en .

En 1995, lors de la Coupe du monde de rugby, la victoire finale des Springboks est marquée par le geste symbolique de Nelson Mandela revêtant le maillot du capitaine afrikaner Francois Pienaar.

Une politique de discrimination positive menée à partir de 1995 par la mise en place de quotas, obligeant chaque équipe de province, à chaque niveau et pour chaque tranche d’âge, à intégrer un certain nombre de joueurs de couleurs (noirs, coloureds ou indo-asiatiques), est cependant mal ressentie par la population afrikaner et par les instances sportives provinciales dirigées par cette communauté. Le rugby se retrouve encore symboliquement au centre de la résistance au changement de la société sud-africaine blanche, qui considère cet épisode comme faisant partie d’une « campagne visant à se débarrasser des Afrikaners et à détruire leur culture ». Le président de la Fédération sud-africaine de Rugby, Louis Luyt, finit même par démissionner et fonder un parti dévoué à la cause afrikaner, l’Alliance fédérale[57].

La même année, on note le timide retour officiel du rugby à XIII avec la première participation de l'équipe d'Afrique du Sud à la Coupe du monde ; mais comme pour l'édition suivante en 2000, les « Rhinos » ne parviennent pas à dépasser la phase des poules. Cette équipe est alors majoritairement composée d'Afrikaners ( Pierre Van Wyk, le seul marqueur de points pour son équipe, Guy Coombe, Andrew Ballot, François Cloete, Kobus Van Deventer[58]...).

En 2007, 21 des 30 sélectionnés de l’équipe des Springboks lors de la Coupe du monde de rugby étaient des Afrikaners, parmi lesquels Schalk Burger et François Steyn. L'équipe remporta la coupe du monde pour la seconde fois de son histoire.

Cuisine

Le braaivleis (viande grillée de rumsteack ou de tournedos cuite au barbecue de bois) fait figure de cérémonial identitaire des Afrikaners. Le braai désigne une réunion entre amis, en plein air, dans un jardin ou sur une aire de pique-nique mais il représente aussi un acte social qui rassemble la classe moyenne blanche. Au départ, il s’agissait d’ailleurs de célébrer le souvenir des Trekboers. Le braai s’accompagne de bière sud-africaine, de vin blanc du Cap et de petites saucisses épicées à base de bœuf, les boerewors (saucisses boers).

De manière générale, la cuisine afrikaner est un mélange de plats d’influences européenne et orientale. Le biltong est la plus typique des spécialités culinaires afrikaners. Il se présente sous forme de viande (d’autruche, de koudou, de bœuf…) ou de saucisse séchée, particulièrement assaisonnée aux épices. Facile à conserver et à transporter, le biltong fut le met de résistance des Trekboers durant leurs déplacements dans l’intérieur du pays.

Le breddie est une sorte de ragoût de légumes ou de mouton parfumé au curry. Le potjiekos est un ragoût de viande cuit dans une marmite et les sosaties sont des brochettes.

Le bobotie, composé de viande hachée revenue dans des oignons, parfumée au curry et baignée dans un mélange d’œufs et de lait, est sans doute le plat le plus populaire.

Le snoek est une sorte de barracuda qui se fait sécher et saler.

En dessert, les spécialités afrikaners sont les koekesters (ou koeksisters en anglais), des beignets au miel très sucrés, et la melktert, une tourte aux pommes servie avec de la crème et parfumée au brandy.

La bière locale est de marque Castle, Lion lager ou Carling.

Témoignages

« Ils étaient racistes, très attachés à la terre, et généreux. Envers les Noirs aussi. J’ai vu une famille dans son jardin qui fabriquait un cercueil pour la bonne noire - mon entourage de gauche n’aurait pas passé un samedi après-midi à faire ça ; ils auraient donné de l’argent à la famille. Mais tout en construisant le cercueil, ils faisaient des blagues pour savoir si la bonne allait rentrer dedans. S’il fallait couper les jambes pour que ça tienne. C’est une contradiction qui dit notre histoire. »

— Témoignage de David Goldblatt, photographe anglophone sud-africain, à propos de fermiers afrikaners, au début des années 1960 (Le Monde du )

« Je partage avec d’autres, noirs, bruns, blancs, cet endroit de la terre où ma mère et mon père sont enterrés, et mes grands-parents, et leurs ancêtres, depuis des générations et des générations. Cela signifie que nous nous sommes assimilés par près de quatre siècles de vie sur ce continent, et qu’en retour nous avons assimilé ces siècles dans nos os et notre sang : les rythmes de sécheresse et d’inondation, les famines et l’abondance, les cruautés inhumaines et les meurtres et les privations, les rires et l’amour, la pitié et la générosité. Tout ceci a eu un prix, et nous l’avons payé parfois de mauvaise grâce ou même avec ressentiment, souvent avec joie et bonne volonté. »

— Témoignage de l'écrivain afrikaner André Brink affirmant son droit à continuer à vivre en Afrique du Sud en 2008 en dépit de la situation politique et sociale du pays[59]

Personnalités afrikaners

Nombre de patronymes afrikaners sont d’ascendance française huguenote. Parmi ceux-ci, on peut citer le joueur de rugby à XV Pieter de Villiers, joueur du Stade français et de l’Équipe de France, ainsi que Daniel François Malan, ancien premier ministre, Eugène Terreblanche, dirigeant du mouvement d’extrême droite AWB, Constand Viljoen qui est une déformation en afrikaans du nom français Villon, ou encore l’actrice Charlize Theron.

On peut citer également parmi les Afrikaners historiques les plus connus :

- Hendrik Potgieter (Voortrekker)

- Andries Pretorius (Voortrekker)

- Siener van Rensburg (en)

- Sarel Cilliers (Voortrekker)

- Piet Retief (Voortrekker)

- Petrus Jacobus Joubert (général boer)

- Marthinus Steyn

- Fritz Joubert Duquesne, espion boer et aventurier qui revendiqua la mort de Lord Kitchener

- Sailor Malan (1910-1963), pilote de la RAF et héros de la Seconde Guerre mondiale.

Parmi les personnalités contemporaines :

- Antjie Krog, poétesse, journaliste et universitaire

- Anton Rupert, homme d'affaires, fondateur de Richemont

- Athol Fugard, homme de théâtre, acteur et écrivain

- Beyers Naudé, théologien et militant anti-apartheid

- Bram Fischer, avocat et chef du Parti communiste

- Christiaan Barnard, chirurgien

- Constand Viljoen, ancien chef d’état-major et ancien chef du Front de la liberté

- Elon Musk, ingénieur, entrepreneur et milliardaire

- Ernie Els, golfeur

- Jan Breytenbach (en)

- Mike Horn

- Zola Budd

- Amanda Coetzer, joueuse de tennis