Libertarianisme

Le libertarianisme, aussi appelé libertarisme, est une philosophie politique développée aux États-Unis. Elle repose sur l'idée qu'une société juste respecte et protège la liberté de chaque individu[1]. Le libertarianisme repose sur l'émancipation qui s'oppose à l'assujettissement, d'où découlent une philosophie et une organisation de la vie en société permettant à chaque individu de jouir d'un maximum de liberté.

La liberté est conçue par le libertarianisme comme une valeur fondamentale des rapports sociaux, des échanges économiques, du système politique. Issue du libéralisme, elle prône au sein d'un système de propriété et de marché universel, la liberté individuelle[2] en tant que droit naturel. Les libertariens se fondent aussi sur l'axiome de non-agression[3] qui affirme que les rapports inhérents à l'individu, sa liberté ou sa propriété découlent de la liberté consentie, conformément au droit naturel. De fait, ses partisans, les libertariens, s'opposent à l'étatisme en tant que système fondé sur la coercition, au profit d'une coopération libre et volontaire entre individus. Robert Nozick, Milton Friedman et Murray Rothbard font partie des principaux auteurs nourrissant cette philosophie politique.

Étymologie

Le mot « libertarien » est l'adaptation en français de l'anglais « libertarian », lui-même traduction anglaise du français « libertaire ». Ce néologisme a été inventé afin de distinguer les libertariens des libéraux, lesquels sont estimés à gauche de l'échiquier politique des États-Unis, le libertarianism se faisant quant à lui le promoteur d'un marché sans entrave au nom de la liberté individuelle.

Le mot liberal aux États-Unis en étant venu à désigner les progressistes favorables à l'intervention de l'État dans l'économie, des libéraux américains ont repris à leur compte le mot libertarian qui, aux États-Unis, n'avait pas la même connotation que libertaire en France. Originellement, ce terme a été forgé par opposition au terme « libéral » par Joseph Déjacque[4]. Le mot libertarian s'est depuis implanté en Grande-Bretagne où il avait des connotations d'anarchisme socialiste, fort de toute la littérature libertarian déjà existante.

Dans les années 1970, Henri Lepage, en traduisant le terme libertarian, et en l'absence de littérature libertarian francophone, n'a pas voulu risquer l'amalgame avec les libertaires, et a donc préféré utiliser « libertarien »[5]. Les libertarian francophones du Québec ont repris le terme « libertarien », phonétiquement proche de l'américain libertarian.

En France, certains libertariens considèrent l'usage du terme comme un anglicisme et une erreur , puisque dans ce pays, le terme « libéral » ne prête pas à confusion, même s'il a pris un sens plus large. Selon eux, ceux qui s'en réclament défendent bien le libre-échange et ceux qui s'y opposent le font sur cette base. Ils relèvent notamment la tradition de libéraux comme Frédéric Bastiat dont ils se réclament. Ils préfèrent donc se dire tout simplement libéraux.

Histoire

Les idées défendues par les libertariens américains trouveraient leur origine en Europe : leur paternité est attribuée, notamment par Murray Rothbard, au belge Gustave de Molinari , lequel ne fit que pousser le raisonnement de l'État régalien de son maître à penser, le député libéral français Frédéric Bastiat, jusqu'à sa limite logique et cohérente concluant à une concurrence entre micro-communautés.

Le Parti libertarien, se réclamant de ce courant de pensée, est né en 1971 aux États-Unis, avec la publication du livre de Robert Nozick, Anarchie, État et utopie, qui critiquait la Théorie de la justice de John Rawls et notamment son « principe de différence » (difference principle (en))[6].

Au début du XXe siècle, le parti libéral britannique, au pouvoir, pratiquait des politiques de plus en plus étatistes. L'évolution se poursuivit dans les années 1920, au cours desquelles l'économiste John Maynard Keynes redéfinit un nouveau libéralisme. Dans les années 1950, à la suite de la répression politique opérée par le maccarthysme, les socialistes américains, dans la tradition de la social-démocratie, se sont massivement affirmés « liberals », reprenant la tradition keynésienne[7].

Dans le domaine politique, le libertarianisme s'inspire notamment d'auteurs du XIXe siècle comme Wilhelm von Humboldt (Essai sur les limites de l'action de l'État), Herbert Spencer , Lysander Spooner et Gustave de Molinari[8].

Dans le domaine économique, il s'inspire notamment d'idées exprimées au XVIIIe siècle par les physiocrates, notamment Vincent de Gournay et Turgot, et développées entre autres par Condillac (Le commerce et le gouvernement considérés relativement l'un l'autre) et Jean-Baptiste Say dans son Traité d’économie politique.

Il s'inspire également d'idées développées par l'école autrichienne d’économie, dont les auteurs principaux sont Carl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, et Murray Rothbard.

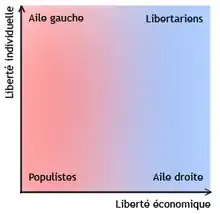

David Nolan, fondateur du parti libertarien américain, a créé un diagramme pour démontrer sa doctrine, diagramme largement critiqué par les non-libertariens parce qu'il ne montre, selon eux, que les thèmes que défendent les libertariens (libéralisme économique et libertés individuelles au sens libéral), sans prendre en compte les idées défendues par les autres courants politiques.

La francisation du terme en « libertarien » apparait pour la première fois, en 1978, sous la plume de l'économiste Henri Lepage. Ce dernier voulant distinguer nominativement son courant de pensée du socialisme libertaire[9], un courant de l'anarchisme.

En France, il existe depuis 1991 une association du nom d'ADEL (Association des étudiants libéraux, puis Association des libertariens), qui représente la tendance anarcho-capitaliste[10].

Les associations politiques Liberté Chérie et Alternative libérale, ainsi que le parti politique Parti libéral démocrate diffusent des analyses libertariennes ou proches du libertarianisme (minarchisme). Ils se distinguent du libéralisme économique traditionnel par leur promotion d'un « libéralisme grand angle » ou « libéralisme authentique ». Ils restent néanmoins des libéraux classiques, au sens où ils considèrent l'État comme un mal nécessaire : disant « Autant d’État que nécessaire, aussi peu que possible », le parti ne prétend pas supprimer l'État mais le réformer. Certaines propositions d'intervention dans le domaine de l'éducation (le chèque éducation) font des partisans d'Alternative libérale des libéraux classiques dans l'ensemble, les libertariens constituant une minorité.

Le a été constitué le premier mouvement politique français à vocation électorale se réclamant officiellement des thèses libertariennes : le Mouvement des libertariens. Il participe à sa première élection lors de l'élection législative partielle du dans la 3e circonscription de Lot-et-Garonne où Stéphane Geyres (président du mouvement à cette époque) rassembla 56 voix, soit 0,17 % des suffrages exprimés[11]. Ce mouvement est relancé en avril 2017 sous le nom « Parti libertarien »[12], nom qu'il porte toujours, après brièvement s'être nommé « Parti Libéral »[13].

Principes philosophiques

Le libertarisme échappe à un positionnement politique classique de par ses thèses qui le situent à la fois à gauche au plan sociétal et des libertés individuelles : liberté d'expression, liberté de circulation, liberté sexuelle, légalisation des stupéfiants, justice réhabilitative... Et à droite au plan des libertés économiques et de la sécurité : respect de la propriété privée, libre-échange, importance de la police, diminution drastique de la fiscalité...

Économiques

Tout bien est susceptible d'être prêté ou transmis par acquisition conventionnelle (vente, échange, troc ou donation), pour cause de décès (testament) ou par prescription acquisitive. L'extra-commercialité, la res communis, la collectivité et les restrictions dans l’intérêt public (telles la servitude publique, l’expropriation pour cause d'utilité publique, la nationalisation) ne sont pas reconnues. L’occupation originaire désigne tout bien sans maître, toute res nullius ou terra nullius (y compris d’une ressource naturelle), qui n’a pas encore de propriétaire ou dont le propriétaire a fait déréliction, peuvent faire l’objet d’une acquisition originaire par simple prise de possession. Par conséquent, des biens-fonds dans l’usage commun par nature (régions impropres à la culture, eaux publiques) sont susceptibles d’occupation. La réparation, en cas de violation du droit de propriété, restitution du bien ou dédommagement (dommages-intérêts).

Sociétaux

Pour les libertariens, l’État détient la fonction régalienne de justice et de protection des individus contre les crimes et délits. Un État minimal doit avoir pour fonction d’assurer la sécurité de ses ressortissants. C'est la théorie défendue par Nozick et Rand.[14] Le libertarianisme repose sur l’idée que chaque être humain possède des libertés et droits fondamentaux. Le libertarianisme veut limiter les obligations sociales imposées par le politique au profit du libre choix de chaque individu. La libre circulation de soi, d'aller et venir est autorisée au même titre que la libre disposition de soi, tant que cela est consentie. Toute personne est pleinement propriétaire d’elle-même. L'avortement, l'euthanasie, la prostitution, la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui est autorisée tant que cela est clairement consenti.

Le libertarianisme repose sur l'émancipation qui s'oppose à l'assujettissement, d'où découlent une philosophie et une organisation de la vie en société permettant à chaque individu de jouir d'un maximum de liberté. Pour les libertariens, la dichotomie entre « libéralisme économique » et « libéralisme politique » est artificielle, elle permet de définir plus précisément ce qu’est la liberté appliquée à des domaines différents[15]. Au sens large, le libertarianisme prône une société fondée sur la liberté d'expression des individus dans le respect du droit et de la justice, du pluralisme et du libre échange des idées. La satisfaction et l'expression libre de l'intérêt de chacun permet une société qui valorise les meilleures adaptations. Elle doit joindre, d'une part, dans le domaine économique, l'initiative privée, la libre concurrence et son corollaire l'économie de marché, et d'autre part, dans le domaine politique, des pouvoirs institutionnels minimalistes et des contre-pouvoirs démocratique égaux. Elle valorise ainsi le mérite comme fondement de la hiérarchie. Tout cela s'articule avec un État de droit où sont respectées les minorités jusqu'à la plus petite, l'État n'étant que le garant de cette liberté et de ce respect et devant rendre des comptes de son action. Ainsi, cela implique le respect du pluralisme et une adaptation aux évolutions sociétales[16].

Enfin, plusieurs penseurs libertariens reconnaissent à l’État de nombreuses fonctions telles que la protection de l’environnement, la construction des réseaux de communication, l'enseignement. En effet, ils considérent que la fourniture de ces biens et services collectifs ne pourraient pas être créés qualitativement sur le marché sans la puissance publique. Dans cette famille, assez proche du libéralisme classique, on trouve notamment Hayek, Buchanan et Milton Friedman[14].

Courants idéologiques

Il existe au sein de la mouvance libertarienne plusieurs tendances :

- Le minarchisme (qui s'apparente au libéralisme classique), qui considère que les pouvoirs de l'État devraient être strictement limités à la défense des libertés individuelles[17] - [18].

- L'anarcho-capitalisme, qui remet en cause la notion même d'État, pense que les structures étatiques ne devraient pas exister et que les marchés économiques devraient être totalement libres, tout en préservant un droit absolu de chaque individu à la propriété privée[19].

- Le paléo-libertarianisme, anarcho-capitaliste économiquement, mais socialement conservateur, proche du libertarianisme conservateur, aussi appelé libertarianisme de droite.

- Le georgisme et le géolibertarianisme, qui veulent un impôt foncier unique basé sur l'utilisation de la terre[20] - [21].

- Le libertarisme de gauche, qui associe liberté individuelle et gestion égalitaire des ressources naturelles[22].

- Le panarchisme, permettant la coexistence de l'ensemble des systèmes politiques en un territoire.

- Le libertarianisme chrétien (en), opposé sur certains points au christianisme libertarien (en). Le libertarianisme islamique, équivalent du christianisme libertarien mais dans les pays musulmans[23].

- Le féminisme libertarien représentée par Ayn Rand et Suzanne La Follette[24].

Tous s'accordent sur le principe fondamental de souveraineté individuelle.

Sociétés libertariennes

Il y a eu au cours de l'histoire quelques projets de mise en pratique des principes libertariens pour organiser une cité.

Par exemple, le projet « La République de Minerve » de fondation d'une micro-nation anti-interventionniste dans l'océan pacifique au sein des îles Tonga[25].

Glenn Beck a créé le projet « Independence » visant à réaliser une ville autonome fonctionnant selon les principes libertariens[25]. Au même moment, le projet « The Citadel » voit le jour et vise à construire une citadelle libertarienne dans les montagnes de l'Idaho[25].

Créé à l'initiative de Patri Friedman, petit-fils de l'économiste américain Milton Friedman, l'institut Seasteading ambitionne de créer des îles artificielles dans les eaux internationales pour y vivre selon les principes libertariens. L'institut est notamment financé par Peter Thiel, fondateur de PayPal[26].

Organisations

Le libertarianisme a une existence politique dans plusieurs pays, principalement de tradition anglo-saxonne :

- États-Unis : Parti libertarien (fondé en 1971), Parti républicain (faction) ;

- Canada : Parti libertarien du Canada (fondé en 1973) ;

- France : Parti libertarien

- Nouvelle-Zélande : Libertarianz et ACT New Zealand (fondé en 1994) ;

- Royaume-Uni : Libertarian Party of the UK ;

- Pologne : Union de la politique réelle (UPR, fondé en 1990) ;

- Costa Rica : Movimiento Libertario ;

- Pays-Bas : Parti libertarien des Pays-Bas ;

- Suède : Parti libéral classique (fondé en 2004) ;

- Suisse : Parti libertarien de Genève (fondé en 2014)[27] ;

- Australie : Parti libertarien d'Australie ;

- Allemagne : le Parti de la raison (Partei der Vernunft, création en 2009[28]) ;

- Russie : Parti Libertarien de Russie (fondé le [29]).

- Argentine : Parti Libertarien Argentin (fondé en 2019)

Libertariens notables

_(cropped).jpg.webp)

- Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX[30].

- Eric Raymond, hacker américain, théoricien du mouvement open source.

- Michael Badnarik, homme politique, candidat à la présidence des États-Unis en 2004, ingénieur en génie logiciel.

- Richard Branson, homme d'affaires connu pour sa société Virgin.

- Kurt Russell, acteur, scénariste et producteur.

- Trey Parker, réalisateur américain, connu pour la série South Park.

- Aaron Russo, ancien producteur américains de films.

- Vernon L. Smith, récipiendaire du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel en 2002.

- Robert Nozick, ancien professeur de l'Université Harvard.

- Penn & Teller, duo de magiciens et acteurs américain.

- Christian Brunet, parolier-auteur-compositeur et ancien distributeur indépendant (entre 1986 et 1995) du disque français.

- Ayn Rand, philosophe et romancière américaine, même si elle rejetait le terme libertarien.

- David Friedman, professeur à l'Université de Chicago et fils du célèbre économiste Milton Friedman.

- Robert A. Heinlein, écrivain américain de science-fiction.

- Murray Newton Rothbard, ( - ) philosophe et économiste américain.

- Clint Eastwood, acteur, producteur et réalisateur[31].

- John Malkovich, acteur.

- James Hetfield, cofondateur, guitariste rythmique et chanteur du groupe de heavy metal américain Metallica.

- Ron Paul et Rand Paul hommes politiques, l'un représentant du Texas, l'autre, son fils, sénateur du Kentucky.

- Peter Thiel, homme d'affaires américain, fondateur de Paypal.

- Matthew Bellamy, leader du groupe de musique Muse.

- Chester Brown, auteur et dessinateur canadien.

- Jeff Bezos, fondateur et PDG d'Amazon[32].

- Neil Peart, batteur du groupe rock canadien Rush.

- Doug Stanhope (en), humoriste américain.

- Les frères Koch, magnats du pétrole finançant de nombreux think tank libertariens.

- Éric Duhaime, chroniqueur et polémiste québécois.

- Joanne Marcotte, chroniqueuse et polémiste québécoise.

- John Stossel, journaliste d'enquête et récipiendaire de 19 Emmy Awards.

- John Mackey, fondateur et PDG de Whole Foods Market et militant écologiste.

- Mark Cuban, entrepreneur dans les technologies web, propriétaire du club de NBA des Mavericks de Dallas et « shark » dans l’émission Shark Tank.

- Jimmy Wales, cofondateur de Wikipédia, qui refuse l'étiquette de libertarien mais se réclame objectiviste (selon la conception d'Ayn Rand) et estime que la catégorie libertarienne est celle qui lui correspond le mieux[33].

- Rupert Murdoch, homme d'affaires à la tête d'un empire médiatique.

- Jeff Fillion, animateur-radio de CHOI RadioX & Radio-Pirate l'a avoué sur les ondes.

- Justin Raimondo, rédacteur en chef du site web antiwar.com.

- Javier Milei, économiste argentin.

- Ross Ulbricht, ancien opérateur américain et créateur de Silk Road.

- Charles Murray, auteur du livre intitulé What It Means to be a Libertarian.

- Emmanuel Bourgerie, français expatrié en Irlande, ancien membre du parti pirate et des verts anime le Blog Le French Libertarien[34].

- Pascal Salin, économiste

- Alain Laurent, philosophe et essayiste

- Philippe Nemo, philosophe

- Alain Madelin politique[35].

- Gaspard Koenig, auteur, fondateur du groupe de réflexion Génération Libre, est parfois qualifié par la presse de libertarien[34] - [36], mais lui-même exprime ses différends avec les libertariens français, que ce soit sur le revenu universel[37], ou la place de l'Etat, Koenig étant pour son maintien [38].

Critiques

Pour Philippe Van Parijs, l'argumentation libertarienne poussée à ses limites conduit à adopter une position « réal-libertarienne », interventionniste (voir aussi Gerald Cohen, du courant du marxisme analytique et qui défend une position libertarienne de gauche), qui remplace la liberté formelle des auteurs libertariens classiques par le principe d'une liberté réelle maximale pour tous. Une des critiques fréquentes accuse le libertarianisme d'être une liberté faussée en particulier par l'argent. Ce qui le conduit à défendre le concept d'une allocation universelle et à autoriser les interférences de l'État dans des cas exceptionnels (par exemple lorsque des actes rationnellement motivés au niveau individuel conduisent à des irrationalités collectives, limitant la liberté réelle de chacun : l'État pourrait ainsi interdire, par exemple, aux agriculteurs d'utiliser des engrais dont le rejet dans la mer, par la prolifération d'algues, restreindrait la liberté des pêcheurs)[39].

Les libertariens rejettent cette critique en s'appuyant sur les importants fonds privés des associations caritatives qui financent des œuvres de bienfaisance comme l'éducation et la santé des démunis partout dans le monde, avec comme exemples courants le Fonds mondial pour la nature, la Fondation Rockefeller ou la fondation Bill-et-Melinda-Gates. Les libertariens estiment que le bénévolat privé est réduit d'autant plus qu'augmente la redistribution publique, et réciproquement[40]. Pour le linguiste Noam Chomsky, « la version américaine du “libertarisme” est une aberration – personne ne la prend vraiment au sérieux. Tout le monde sait qu'une société qui fonctionnerait selon les principes libertariens américains s'autodétruirait en quelques secondes. La seule raison pour laquelle certains font mine de la prendre au sérieux, c'est qu'ils peuvent s'en servir comme d'une arme. […] C'est une aberration exclusivement américaine qui n'a rien de très sérieux »[41].

Notes et références

- Arnsperger et Van Parijs 2003, p. 29-42

- Dictionnaire Webster, "libertarianism"

- Murray Rothbard, Le Manifeste libertarien, 1973, For a new liberty: the libertarian manifesto

- Valentin Pelosse, « Joseph Déjacque et la création du néologisme « libertaire » », Économies et sociétés (Cahiers de l'institut de science économique appliquée), vol. 6, no 12, (lire en ligne, consulté le )

- Henri Lepage, Demain le capitalisme, 1978

- Philippe Van Parijs, Qu'est-ce qu'une société juste? Introduction à la pratique de la philosophie politique, Le Seuil, 1991, p. 114-127 « L'ambivalence du libertarianisme »

- Sébastien Caré, La pensée libertarienne : Genèse, fondements et horizons d’une utopie libérale, Paris, PUR, , 1re éd., 360 p. (ISBN 978-2-13-057359-3, présentation en ligne)

- Alain Laurent dans La philosophie libérale les range ainsi parmi les libertariens, classification reprise par Yvan Blot dans Herbert Spencer, un révolutionnaire contre l'étatisme. Voir également Gérard Dréan, Qu'est ce que le libéralisme, Sociétal, 1er semestre 2008, p. 22

- Lepage, Henri., Demain le capitalisme, Livre de Poche, (ISBN 2-253-01885-6 et 978-2-253-01885-8, OCLC 300365305)

- « Le site Adel », sur chez.com (consulté le ).

- « Villeneuve-sur-Lot : les libertariens dans la campagne », sur sudouest.fr,

- « La renaissance du Parti Libertarien Français », sur contrepoints.org,

- « Pourquoi le PLIB change de nom ? », sur partiliberal.fr (consulté le )

- « https://www.cairn.info/revue-cites-2011-2-page-133.htm »

, sur https://www.cairn.info/revue-cites-2011-2-page-133.htm, (consulté en )

, sur https://www.cairn.info/revue-cites-2011-2-page-133.htm, (consulté en ) - G.W.F.Hegel dit dans son introduction des Principes de la philosophie du Droit, que ce qui manque aux juristes classiques c'est cette volonté de faire du droit une science répondant aux exigences de la raison et de la logique.

- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831., Principes de la philosophie du droit, ou, droit naturel et science de l'etat en abrégé, Librairie philosophique J. Vrin, (ISBN 2-7116-0360-1 et 9782711603602, OCLC 802452138, lire en ligne).

- Robert Nozick, Anarchie, État et Utopie, Réédition, puf, , 26 p. (ISBN 978-0-465-05100-7)

- (de) Wolf Rainer Wendt, Geschichte der Sozialen Arbeit 1 - Die Gesellschaft vor der sozialen Frage 1750 bis 1900, Wiesbaden, Springer VS Wiesbaden, (ISBN 978-3-658-15356-4), p. 126-127

- Anarchy and the Law: The Political Economy of Choice, by Edward Stringham. Transaction Publishers, 2007

- « Foldvary, Fred E. Geoism and Libertarianism. The Progress Report » [archive du ], Progress.org (consulté le )

- Karen DeCoster, Henry George and the Tariff Question, LewRockwell.com, April 19, 2006.

- Michael Otsuka, « Comment être libertarien sans être inégalitaire », Raisons politiques, Presses de Sciences Po, vol. 23, no 3, , p. 9-22 (DOI 10.3917/rai.023.0009, lire en ligne)

- (en-US) « Revealed Libertarianism », sur Reason.com, (consulté le )

- (en) kanopiadmin, « The Life and Work of Suzanne La Follette », sur Mises Institute, (consulté le )

- Carole Boinet, « Communautés libertariennes : une utopie américaine ? », Les Inrockuptibles, (lire en ligne)

- Gabriel Siméon, « Projet d’îles-cités dans les eaux internationales : utopie sociale ou libéralisme exacerbé ? », Les Inrockuptibles, (lire en ligne)

- Un nouveau parti dans le paysage politique genevois, Tribune de Genève, 22 septembre 2014.

- (de) Feuille de faits, Partei der Vernunft, 24 octobre 2011.

- (ru) « Либертарианская партия », sur Либертарианская партия (consulté le )

- « Quand Jeff Bezos, Elon Musk et George Soros ne paient pas d’impôt sur le revenu », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- sources recensées sur theadvocate.org

- « L’hubris de Bezos », La Croix, (ISSN 0242-6056, lire en ligne, consulté le )

- « entretien du »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « Les libertariens sont parmi nous », sur Libération.fr, (consulté le )

- « Les libertariens sont-ils des hippies de droite ? », sur nonfiction.fr (consulté le )

- « Les credo de Gaspard Koenig, le seul libertarien de France (ou presque) », sur L'Obs (consulté le )

- Gaspard Koenig, « Gaspard Koenig : «Un surfeur heureux est une victoire pour nous tous» », sur Libération (consulté le )

- « Gaspard Koenig : lettre aux libéraux-conservateurs et aux libertariens », sur LEFIGARO, (consulté le )

- Philippe Van Parijs, Qu'est-ce qu'une société juste ? Introduction à la pratique de la philosophie politique, Le Seuil, 1991, p. 211-239 (en particulier p. 211-216, "L'allocation universelle la plus élevée possible")

- Étude sociologique d'Edwin G. West et J. Stephen Ferris de l'Université de Carleton

- Noam Chomsky, Comprendre le pouvoir : Tome II, Aden, 2006, p. 174-175.

Voir aussi

Bibliographie

- Sébastien Caré, Les libertariens aux États-Unis : Sociologie d'un mouvement asocial, Presses universitaires de Rennes, Voir une critique ici, Alternatives économiques, .

- Christian Arnsperger et Philippe Van Parijs, Éthique économique et sociale, La Découverte, , 122 p. (ISBN 978-2-7071-3944-3)

- (en) Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, Basic Books, , 367 p. (ISBN 978-0-465-09720-3)

- (en) Robert Nozick, Examined Life : Philosophical Meditations, Simon and Schuster, , 308 p. (ISBN 978-0-671-72501-3, lire en ligne)

- (en) Charles Murray, What it means to be a libertarian : a personal interpretation, Broadway Books, , 178 p. (ISBN 978-0-7679-0039-3)

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives à la recherche :

- L'Institute of Economic Affairs (IEA), think tank pour le marché libre à Londres, le relais libertarien le plus ancien et disposant de la plus grande visibilité en Europe

- Adam Smith Institute, Londres

- Institut Turgot, Paris, qui revendique explicitement sa filiation avec l'IEA

- Institut Molinari, Bruxelles

- The CATO Institute, institut économique basé à Washington

- Le Québécois Libre, journal d'opinion d'orientation libertarienne