Énergie aux États-Unis

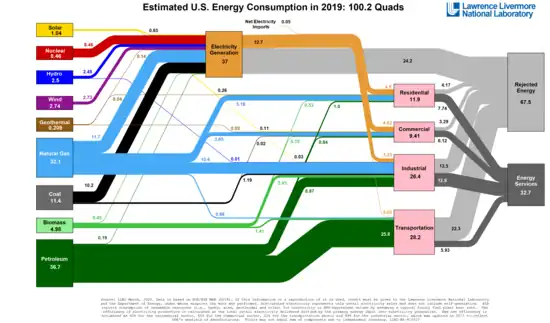

Le secteur de l'énergie aux États-Unis est marqué par la prépondérance des combustibles fossiles (82,3 % de la production d'énergie primaire et 81,7 % de la consommation d'énergie primaire en 2021) : pétrole (33,1 % de la production, 35,8 % de la consommation), charbon (12,8 % et 12,4 %) et gaz naturel (36,5 % et 33,5 %). Le nucléaire assure 9,7 % de la production, couvrant 9,5 % de la consommation ; les énergies renouvelables fournissent 8,0 % de la production, couvrant 8,6 % de la consommation.

| Énergie aux États-Unis | |

Raffinerie de pétrole à Evansville (Wyoming) | |

| Bilan énergétique (2021) | |

|---|---|

| Offre d'énergie primaire (TPES) | 88 066,5 PJ (2 103,4 M tep) |

| par agent énergétique | pétrole : 35,8 % gaz naturel : 33,6 % électricité : 14,1 % charbon : 12,1 % bois : 4,4 % |

| Énergies renouvelables | 8,2 % |

| Consommation totale (TFC) | 55 205,6 PJ (1 318,6 M tep) |

| par habitant | 166,3 GJ/hab. (4 tep/hab.) |

| par secteur | ménages : 20 % industrie : 20,1 % transports : 41,6 % services : 15,2 % agriculture : 1,5 % |

| Électricité (2021) | |

| Production | 4 370,74 TWh |

| par filière | thermique : 60,6 % nucléaire : 18,6 % éoliennes : 8,8 % hydro : 6,5 % autres : 3,9 % biomasse/déchets : 1,6 % |

| Combustibles (2021 - PJ) | |

| Production | pétrole : 30222 gaz naturel : 33358 charbon : 11697 bois : 3901 |

| Commerce extérieur (2021 - PJ) | |

| Importations | électricité : 191 pétrole : 17964 gaz naturel : 2818 charbon : 117 bois : 90 |

| Exportations | électricité : 50 pétrole : 15932 gaz naturel : 6677 charbon : 2145 bois : 145 |

| Sources | |

Agence internationale de l'énergie[1] - [2] NB : dans le bilan énergétique, l'agent « bois » comprend l'ensemble biomasse-déchets |

|

La puissance de ce secteur est mise en évidence par les classements internationaux : les États-Unis sont en 2021 au 1er rang mondial pour la production de pétrole (16,8 % du total mondial), devant la Russie (12,7 %) et l'Arabie Saoudite (12,2 %) ; ils sont au 1er rang mondial pour la production de gaz naturel (23,1 % du total mondial), de produits pétroliers, d'électricité nucléaire (29,3 % du total mondial) et géothermique, au 2e rang mondial pour la production totale d'électricité (15,5 %), celle d'électricité éolienne (20,6 %) et d'électricité solaire photovoltaïque (16,0 %), au 3e rang pour la production d'électricité à base de biomasse, au 5e rang mondial pour la production de charbon, etc.

La consommation d'énergie primaire par habitant des États-Unis est très élevée : 279,9 EJ (Exajoules) en 2021, soit 3,7 fois la moyenne mondiale.

La part de l'électricité dans la consommation finale d'énergie était de 22,2 % en 2021.

Les États-Unis disposent de vastes ressources : leurs réserves de pétrole se classent au 9e rang mondial, celles de gaz naturel au 5e rang mondial et celles de charbon au 1er rang mondial (25,8 % des réserves mondiales), mais malgré cela ils sont restés globalement importateurs nets d'énergie des 1953 à 2018 avant de devenir exportateur net à partir de 2019 (solde exportateur en 2021 : 3,7 %) ; leur taux de dépendance a culminé à 30,1 % en 2005, puis a rapidement reculé grâce à la baisse de consommation produite par les délocalisations et la crise de 2008 et à la remontée des productions de pétrole et de gaz naturel rendue possible par les techniques de forage horizontal et de fracturation hydraulique. En 2017, le solde des échanges de gaz est pour la première fois redevenu exportateur et en 2020, les États-Unis sont parvenus au 2e rang mondial des exportateurs de gaz naturel derrière la Russie ; pour le charbon, le solde reste exportateur (9 % de la production), au 4e rang mondial ; par contre, la production de pétrole des États-Unis ne couvre que 89 % de leur consommation en 2021.

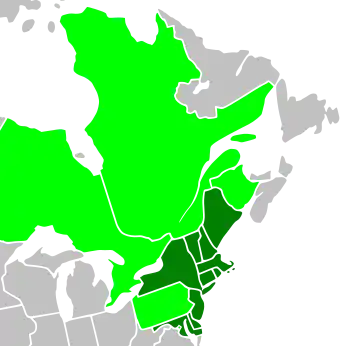

Non signataire du Protocole de Kyoto sur le réchauffement climatique, les États-Unis sont le second pays émetteur mondial de gaz à effet de serre liés à l'énergie (13,4 % des émissions mondiales) en 2020 après la Chine (30,5 %), mais leurs émissions de CO2 par habitant sont en 2021 équivalentes à 3,2 fois la moyenne mondiale et 1,8 fois celles de la Chine. En 2015, le pays s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 26 à 28 % en 2025 par rapport à 2005, mais en 2017 le président Donald Trump a retiré le pays de l'accord de Paris sur le climat avant que Joe Biden, son successeur, ne fasse machine arrière. Toutefois, des programmes de réduction des gaz à effet de serre ont été mis en place au niveau municipal ou des États fédérés, tels que le Regional Greenhouse Gas Initiative.

Vue d'ensemble

| Principaux indicateurs de l'énergie aux États-Unis[1] | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Population[2] | Consommation énergie primaire |

Production | Importation nette |

Consommation électricité |

Émissions de gaz à effet de serre[g 1] | |

| Année | Millions | PJ | PJ | PJ | TWh | Mt CO2éq |

| 1990 | 250 | 80 155 | 69 169 | 14 315 | 2 924 | 4 864 |

| 2000 | 282 | 95 160 | 69 771 | 25 388 | 3 857 | 5 804 |

| 2010 | 310 | 92 770 | 72 153 | 22 345 | 4 143 | 5 428 |

| 2011 | 312 | 91 512 | 74 589 | 18 926 | 4 127 | 5 203 |

| 2012 | 314 | 89 877 | 76 002 | 15 723 | 4 069 | 4 975 |

| 2013 | 317 | 91 461 | 78 415 | 13 182 | 4 110 | 5 115 |

| 2014 | 319 | 92 557 | 84 164 | 10 804 | 4 138 | 5 123 |

| 2015 | 321 | 91 543 | 84 639 | 10 734 | 4 129 | 5 004 |

| 2016 | 323 | 90 563 | 80 163 | 11 122 | 4 148 | 4 914 |

| 2017 | 326 | 90 235 | 83 425 | 7 288 | 4 099 | 4 836 |

| 2018 | 327,4 | 92 789 | 90 346 | 3 313 | 4 289 | 4 987 |

| 2019 | 328,5 | 92 741 | 96 706 | -845 | 4 187 | 4 821 |

| 2020 | 331,4 | 85 324 | 90 437 | -3 392 | 4 109 | 4 325 |

| 2021 | 332,0 | 88 066 | 91 419 | -3 767 | 4 212 | 4 554 |

| variation 1990-2021 | +32,7 % | +9,9 % | +32,2 % | ns | +44,1 % | -6,4 % |

Comparaisons internationales

Les statistiques de l'Agence internationale de l'énergie et celles de BP classent les États-Unis aux tout premiers rangs pour la plupart des indicateurs du domaine de l'énergie:

| Source d'énergie | indicateur | rang | année | quantité | unité | % monde | commentaires |

| Pétrole brut | Production[b 1] | 1er | 2021 | 711,1 | Mt | 16,8 % | 2e : Russie 536,4 Mt (12,7 %), 3e : Arabie saoudite 515 Mt (12,2 %) |

| Importation nette[b 2] | 3e | 2021 | 166,2 | Mt | 8,1 % | 1er : Chine (524,4 Mt), 2e : Inde (213,6 Mt) | |

| Gaz naturel | Production[b 3] | 1er | 2021 | 934,2 | Gm3 | 23,1 % | 2e : Russie (701,7 Gm3, soit 17,4 %) |

| Exportation nette[b 4] | 5e | 2021 | 102,8 | Gm3 | 10,1 % | 1er : Russie (226,2 Gm3, 22,1 %), 2e : Qatar (127,9 Gm3, 12,5 %) | |

| Charbon | Production[b 5] | 5e | 2021 | 11,65 | EJ | 7,0 % | 1er : Chine (85,15 EJ ; 50,8 %), 2e : Indonésie (15,15 EJ) |

| Exportation nette[b 6] | 4e | 2021 | 1,99 | EJ | 5,9 % | 1er : Australie (9,63 EJ ; 28,8 %), 2e : Indonésie (8,58 EJ) | |

| Électricité | Production[b 7] | 2e | 2021 | 4 406,4 | TWh | 15,5 % | 1er : Chine (8 571,4 TWh, 30,1 %), 3e : Inde (1 714,8 TWh, 6,0 %) |

| Nucléaire | Production[b 8] | 1er | 2021 | 819,1 | TWh | 29,3 % | 2e : Chine (407,5 TWh), 3e : France (379,4 TWh) |

| Puissance installée[3] | 1er | mars 2023 | 94,7 | GW | 25,1 % | 2e : France (61,4 GW), 3e : Chine (52,2 GW) | |

| Hydroélectricité | Production[b 8] | 4e | 2021 | 257,7 | TWh | 6,0 % | 1er : Chine (1 300 TWh ; 30,4 %), 2e : Canada (380,8 TWh ; 8,9 %) |

| Puissance installée[4] | 3e | 2021 | 101,9 | GW | 7,5 % | 1er : Chine (391 GW), 2e : Brésil (109,4 GW) | |

| Énergie éolienne | Production élec.[b 9] | 2e | 2021 | 383,6 | TWh | 20,6 % | 1er : Chine (655,6 TWh, 35,2 %), 3e : Allemagne (117,7 TWh, 6,3 %) |

| Puissance installée[b 10] | 2e | 2021 | 132,7 | GW | 16,1 % | 1er : Chine (329 GW, 39,9 %), 3e : Allemagne (63,8 GW, 7,7 %) | |

| Solaire photovoltaïque | Production élec.[b 9] | 2e | 2021 | 165,4 | TWh | 16,0 % | 1er : Chine (327 TWh, 31,7 %), 3e : Japon (86,3 TWh, 8,4 %) |

| Puissance installée[b 11] | 2e | 2021 | 93,7 | GW | 11,1 % | 1er : Chine (306,4 GW, 36,3 %), 3e : Japon (74,2 GW, 8,8 %) | |

| Prod.élec.par source*[b 8] | Charbon/lignite | 3e | 2021 | 978,5 | TWh | 9,6 % | 1er : Chine (5 339 TWh, 52,1 %), 2e : Inde (1 271 TWh, 12,4 %) |

| Gaz naturel | 1er | 2021 | 1 693,8 | TWh | 26,0 % | 2e : Russie (496,8 TWh, 7,6 %) | |

| Renouvelables hors hydro | 2e | 2021 | 624,5 | TWh | 17,1 % | 1er : Chine (1 152,5 TWh, 31,5 %), 3e : Allemagne (217,6 TWh, 5,9 %) | |

| Biomasse[5] | Production élec. | 3e | 2020 | 53,1 | TWh | 9,3 % | 1er : Chine (132,7 TWh), 2e : Brésil (58,7 TWh), 4e : Allemagne (45 TWh) |

| Géothermie[5] | Production élec. | 1er | 2020 | 18,83 | TWh | 19,8 % | 2e : Indonésie (15,56 TWh), 3e : Philippines (10,76 TWh) |

| * production d'électricité par source d'énergie | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

Histoire

source : U.S. DOE Energy Information Administration.

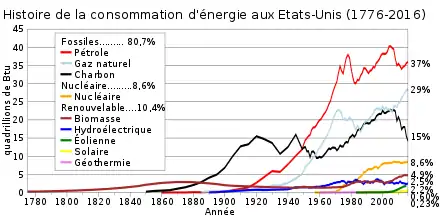

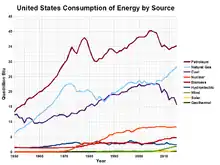

Le graphique ci-dessus[6] met en évidence la succession des énergies dominantes aux États-Unis :

L'âge du bois

Depuis sa fondation jusqu'au milieu du XIXe siècle, les États-Unis étaient un pays largement agricole avec d'abondantes forêts. Pendant cette période, la consommation d'énergie se concentrait pour l'essentiel sur le bois pour les applications thermiques (chauffage, vapeur…) et sur la traction animale pour les transports et l'agriculture (labourage) ; l'énergie éolienne était utilisée sous forme de moulin à vent et l'énergie hydraulique sous forme de moulin à eau.

L'âge du charbon (1885-1948)

- Conditions de travail dans les mines de charbon aux États-Unis

_crop.jpg.webp) Enfants mineurs de charbon et mules, en 1908 dans la mine de Gary en Virginie-Occidentale. Source : Library of Congress[7].

Enfants mineurs de charbon et mules, en 1908 dans la mine de Gary en Virginie-Occidentale. Source : Library of Congress[7]. Mineurs de charbon tirant vers le fort Anderson depuis une colline durant la guerre de Coal Creek (1891-1892) dans le comté d'Anderson (Tennessee).

Mineurs de charbon tirant vers le fort Anderson depuis une colline durant la guerre de Coal Creek (1891-1892) dans le comté d'Anderson (Tennessee). La Garde nationale du Colorado, mobilisée pour réprimer la grève de l'UMW, posant avec ses fusils dans le camp détruit des mineurs près de Ludlow, comté de Las Animas, Colorado.

La Garde nationale du Colorado, mobilisée pour réprimer la grève de l'UMW, posant avec ses fusils dans le camp détruit des mineurs près de Ludlow, comté de Las Animas, Colorado.

L'industrialisation rapide de l'économie, l'urbanisation et le développement des chemins de fer conduisirent à un usage croissant de charbon, qui vers 1885 dépassa le bois comme principale source d'énergie primaire.

Les conditions de travail alors très dures dans les mines causèrent de nombreuses grèves, en particulier la grève des mineurs de charbon de 1894 (Bituminous Coal Miners' Strike), lancée par le syndicat United Mine Workers (UMW) à peine trois ans après sa fondation, qui mobilisa 180 000 mineurs et stoppa la production de charbon des Appalaches au Colorado pendant huit semaines[8] et des émeutes nommées « guerres du charbon » (coal wars) de 1890 à 1930, en particulier dans les Appalaches, mais aussi au Colorado : la « guerre de Coal Creek » déclenchée en 1891 par la décision des propriétaires de mines de charbon de la vallée de Coal Creek dans le comté d'Anderson (Tennessee), de remplacer les mineurs par des bagnards ; les mineurs prirent les armes et, pendant plus d'un an, attaquèrent et incendièrent prisons et bâtiments des compagnies, libérant des centaines de prisonniers ; ces émeutes firent des dizaines de victimes parmi les mineurs et les soldats[9]. Le massacre de Lattimer, mine de charbon près de Hazleton en Pennsylvanie, eut lieu le : un groupe de supplétifs enrôlés par le shérif du comté de Luzerne ouvrit le feu sur un cortège de 150 mineurs grévistes, en tuant 19 et en blessant plusieurs dizaines ; les victimes étaient des immigrés récents d'Europe centrale : Polonais, Slovaques, Lituaniens et Allemands[10] - [11] ; en 1914, au cours d'une autre grève de l'UMW à Ludlow dans le Colorado contre la Colorado Fuel and Iron de la famille Rockefeller, entre 19 et 25 personnes, dont 2 femmes et 11 enfants, furent massacrés le par les gardes de la compagnie ; en représailles, les mineurs prirent les armes et attaquèrent des dizaines de mines de la région ; en 10 jours, cette « guerre » fit entre 69 et 199 morts selon les estimations ; Thomas G. Andrews la décrit comme la « grève la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis »[12].

Le charbon resta dominant sur les sept décennies suivantes, puis vers 1950, il fut surpassé à son tour par le pétrole, puis dans les années 1960 également par le gaz naturel, mais sa consommation continua à croître jusqu'à un premier pic lors du premier choc pétrolier ; après une quinzaine d'années de recul, il recommença à croître à la fin des années 1980, jusqu'à 2010.

Dans les années 2010, il est en net recul, et de nombreux producteurs sont en difficultés économiques[13].

L'âge du pétrole (et du gaz naturel)

- Histoire du pétrole aux États-Unis

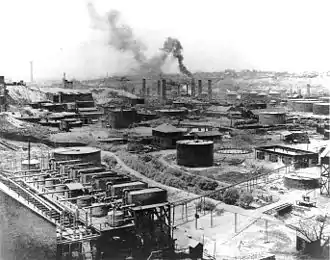

Réplique de la cabane du moteur et du derrick à Oil Creek, Pennsylvanie, 1er puits de pétrole ouvert en 1859.

Réplique de la cabane du moteur et du derrick à Oil Creek, Pennsylvanie, 1er puits de pétrole ouvert en 1859. Le « geyser du capitaine Lucas » (1901) à Spindletop Hill, au sud de Beaumont (Texas).

Le « geyser du capitaine Lucas » (1901) à Spindletop Hill, au sud de Beaumont (Texas).

Le , George Bissell et Edwin Drake utilisent pour la première fois avec succès une machine de forage sur un puits creusé spécialement pour la production de pétrole, à Oil Creek près de Titusville (Pennsylvanie). Ce fut une date marquante dans l'expansion de la prospection pétrolière sur tout le territoire américain. Le , le capitaine Anthony Francis Lucas, qui avait creusé un puits de prospection à Spindletop Hill, au sud de Beaumont (Texas), voit un énorme geyser jaillir de son puits, projetant 6 tonnes de tuyaux par-dessus le derrick. Cet événement déclenche une frénésie de forages.

Au début du XXe siècle, le pétrole était une ressource utilisée pour la fabrication de lubrifiants et comme combustible pour les lampes à huile et à kérosène (« pétrole lampant »). Un demi-siècle plus tard, il était devenu la source d'énergie prédominante pour les États-Unis comme pour le reste du monde. Cette ascension a été parallèle à celle de l'automobile, élément fondamental de la culture et de l'économie américaines.

Alors que le pétrole est aussi utilisé comme matière première pour la chimie et alimente divers process industriels, les 2/3 de sa consommation aux États-Unis prennent la forme de carburants pour le transport[14]. Les qualités du pétrole pour les usages moteurs en termes de contenu énergétique, de coût de production et de rapidité de réapprovisionnement ont contribué à en faire le combustible le plus utilisé.

Dès les débuts du XIXe siècle, le gaz de houille est distillé pour servir à l'éclairage, remplaçant l'huile de baleine, et comme gaz de ville. Le gaz naturel est utilisé pour la première fois en Amérique pour l'éclairage en 1816[15] ; moins polluant et plus facilement transportable que le charbon, il le remplace peu à peu comme ressource favorite pour le chauffage des logements, commerces et bureaux, ainsi que pour les fours industriels.

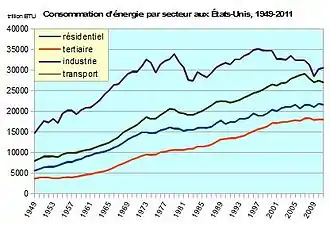

L'âge du trio fossile (pétrole-charbon-gaz naturel)

Le pétrole connait (ainsi que le gaz naturel) un premier recul après le premier choc pétrolier, qui stimule la relance du charbon et déclenche le décollage du nucléaire, puis un 2e recul plus marqué (près de 20 %) au début des années 1980, consécutif au deuxième choc pétrolier, à la suite duquel le total charbon + gaz dépasse le pétrole, et enfin un nouveau recul lié à la crise économique à partir de 2008 ; on observe depuis quelques années le décollage, certes encore timide mais vigoureux, des énergies renouvelables.

Bien que la consommation totale d'énergie ait augmenté d'un facteur de 50 environ entre les recensements de 1850 et de 2000, la consommation d'énergie par habitant n'a augmenté que d'un facteur de quatre ; elle a atteint un pic à 8 438 kg/hab en 1978, et en 2011, elle avait décliné de 16,2 % par rapport à ce pic, à 7 069 kg/hab, revenant ainsi au niveau de 1968[16].

Histoire de la politique énergétique des États-Unis au XXe siècle

La tradition américaine de non-intervention de l'État dans l'économie est de règle dans le secteur des énergies fossiles, avec cependant des exceptions de plus en plus amples liées aux crises successives de l'approvisionnement énergétique du pays :

- Pendant la Seconde Guerre mondiale, le président Roosevelt établit en 1941 l' Office of Petroleum Coordinator for National Defense pour contrôler tout le secteur pétrolier ; en 1943, l'oléoduc Big Inch est construit par une compagnie d'État, reliant les gisements texans à Philadelphie, puis au New-Jersey en 1944, servant d'alternative de transport aux pétroliers coulés par les sous-marins allemands, et permettant de raccourcir la route maritime pour l'approvisionnement de l'Europe[17].

- Le , en réaction à l'embargo pétrolier imposé par les membres arabes de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui a provoqué le premier choc pétrolier, le président Nixon a lancé le Project Independence, qui visait à assurer l'indépendance énergétique des États-Unis à l'horizon 1980, par le développement d'un éventail de mesures d'économies d'énergie et de reconversions énergétiques, dont la limitation de vitesse sur les autoroutes à 55 mi/h (90 km/h), la conversion des centrales thermiques au fioul vers le charbon, la mise en service de l'oléoduc trans-Alaska et le financement d'infrastructures de transport en commun par la ré-allocation de certains budgets fédéraux alloués à la construction d'autoroutes. Le , le Federal Energy Office remplace l'Energy Policy Office et est chargé de rationner les livraisons de pétrole aux raffineurs et aux consommateurs et de contrôler les prix du pétrole et de l'essence[18].

- Le , le président Ford signe le Energy Policy and Conservation Act, prolongeant les contrôles des prix pétroliers jusqu'en 1979, imposant des normes d'économie de carburant automobile et autorisant la création de la réserve stratégique de pétrole ; les contrôles de prix ont été levés partiellement en 1979 par le président Carter[18] et complètement en 1981 par le président Reagan[19].

- Le , en réaction au second choc pétrolier, le président Carter signe le National Energy Act, qui comprend en particulier[18] :

- le Power Plant and Industrial Fuel Use Act qui restreignait la possibilité de construction de nouvelles centrales utilisant le pétrole ou le gaz naturel (cette loi fut abrogée en 1987) ;

- le Energy Tax Act, qui créait une taxe sur les véhicules gaspilleurs de carburant (gas-guzzlers tax).

- Le , le président Carter signe l'Energy Security Act, qui créait la U.S. Synthetic Fuels Corporation pour lancer la production de combustibles synthétiques, par gazéification de lignite et de charbon, afin de réduire les importations[18]. Cette entreprise fut abolie par le président Reagan en 1985.

Dans le secteur électrique, c'est l'intervention de l'État (surtout des États fédérés) qui est la règle, la fourniture d'électricité étant réglementée au niveau de chaque État et contrôlée par les Public utilities commission ; les entreprises électriques appelées public utilities, qu'elles soient publiques ou privées (ou encore parfois coopératives, dans les zones rurales), sont considérées comme remplissant des missions d'intérêt général, en particulier le transport et la distribution d'électricité, qui sont considérés comme des monopoles naturels ; l'intervention publique s'est généralisée pendant les années 1930, en réaction à la crise de 1929, dans le cadre du New Deal :

- le Public Utility Holding Company Act (PUHCA, littéralement : Loi sur les sociétés holdings chargées d'un service public), voté en 1935 par le Congrès des États-Unis, limitait l'activité des groupes opérant dans les services publics, notamment les groupes électriques, à un seul État, prévoyant si nécessaire des mesures de cession d'actif ; il s'agissait alors de soumettre les sociétés concernées à la régulation sectorielle, notamment tarifaire, qui s'exerce au niveau des États ; la loi imposait de plus le recentrage des activités de ces entreprises sur le domaine régulé, prévoyant une approbation préalable de la Securities and Exchange Commission (SEC) avant tout engagement dans des activités non régulées et, le cas échéant, une séparation stricte entre activités régulées et non régulées ;

- afin de redresser l'économie et de lutter contre le chômage, des programmes de grands travaux ont été lancés ; le plus important dans le domaine de l'énergie fut la Tennessee Valley Authority (TVA), entreprise publique fédérale créée en 1933 par le président Franklin Delano Roosevelt dans le but de sortir la région de sa misère en créant des milliers d'emplois[20]. Dans le même esprit, la construction, à l'initiative du Bureau of Reclamation, du Barrage Hoover sur le fleuve Colorado ainsi que celle des barrages de Bonneville et de Grand Coulee dans le cadre de l'aménagement hydroélectrique du bassin du fleuve Columbia, ont créé de nombreux emplois (voir Histoire de l'hydroélectricité aux États-Unis).

L'après-guerre est surtout marqué par le développement de l'énergie nucléaire : l' Atomic Energy Act de 1946 transfère toutes les activités concernant l'énergie atomique à l' Atomic Energy Commission nouvellement créée. En 1947 est inauguré au Brookhaven National Laboratory le Graphite Research Reactor, le premier réacteur construit dans le seul but d'explorer les usages pacifiques de l'atome[17]. En 1951, le réacteur surgénérateur expérimental no 1 situé dans la National Reactor Testing Station près d'Arco, dans l'Idaho, produit le premier courant électrique nucléaire ; en 1954, le président Eisenhower signe l' Atomic Energy Act de 1954, ouvrant la voie au développement d'un programme civil nucléaire ; en 1957, le réacteur nucléaire de Shippingport, première centrale nucléaire de taille industrielle au monde, entre en fonction à Shippingport, en Pennsylvanie. En 1961, le premier générateur thermoélectrique à radio isotope pour applications spatiales, fournissant de l'électricité pour vaisseau spatial par conversion directe de la chaleur produite par la désintégration de l'oxyde de plutonium-238 en électricité, est lancé sur le vaisseau spatial Navy Transit 4A. En 1963, la Jersey Central Power and Light Company annonce l'achat d'une centrale de 515 MW à General Electric, première centrale nucléaire choisie sur des fondements purement économiques sans aide du gouvernement et en concurrence directe avec une installation conventionnelle[21].

Le Clean Air Act de 1963 signé par le président Johnson établit des normes de contrôle de la pollution de l'air, interdit la production de moteurs utilisant de l'essence au plomb, encourage les véhicules à combustibles propres (GNV, éthanol, GPL, électricité, etc).

Le , le président Johnson signe le National Environmental Policy Act, créant l'Environmental Protection Agency (EPA) qui sera mise en place en 1970 sous la présidence Nixon[21].

Dans les années 1970, après les chocs pétroliers, la préoccupation principale est de combattre la dépendance croissante du pays aux importations de pétrole :

- le , l'Energy Research and Development Administration annonce la création du Solar Energy Research Institute, institut fédéral destiné à la recherche et au développement de solutions pour la maîtrise et l'utilisation de l'énergie solaire, à Golden dans le Colorado[18].

- le , le président Carter signe le Department of Energy Organization Act, qui crée le Department of Energy (DOE) (ministère de l'énergie) par la fusion de services issus d'une douzaine de départements et agences, en particulier la Federal Energy Administration et l'Energy Research and Development Administration ; le DOE reçoit également la responsabilité du programme d'armement nucléaire[18].

- le , en réaction au second choc pétrolier, le président Carter signe le National Energy Act, qui comprend en particulier[18] :

- le Public Utilities Regulatory Policy Act (PURPA), qui constitue le premier acte du processus de déréglementation du secteur électrique, jusqu'alors organisé en monopoles locaux au niveau des États fédérés : les public utilities ; cette loi PURPA autorise la création de non-utility generators ("NUGs") (appelés aussi Independent Power Producer -IPP), c'est-à-dire de producteurs indépendants des public utilities, brisant ainsi leur monopole ; PURPA encourageait également le développement de la cogénération en imposant aux public utilities une obligation d'achat de la production des centrales de cogénération des NUGs dès lors que leur coût de production est inférieur à celui de la public utility (coût évité) ; PURPA encourageait également l'hydroélectricité et les énergies renouvelables ; elle interdisait les tarifs promotionnels dégressifs qui favorisaient les fortes consommations ;

- le Energy Tax Act, qui créait une taxe sur les véhicules gaspilleurs de carburant (gas-guzzlers tax) et encourageait les économies d'énergie et les énergies renouvelables par des crédits d'impôt sur le revenu.

- le , le président Carter signe l'Energy Security Act, qui visait à stimuler le développement des énergies renouvelables (biomasse, solaire, géothermie, conversion de l'énergie thermique des océans), en particulier par des garanties d'emprunts[18].

Les années 1980 et 1990 sont marquées par la "révolution conservatrice" contre les excès de l'intervention étatique : la déréglementation lancée en 1978 par la loi PURPA du président Carter est poursuivie et approfondie par ses successeurs républicains :

- en , le président Reagan proposa une loi transférant la plupart des responsabilités du DOE au Department of Commerce, mais le Congrès ne parvint pas à finaliser une décision sur ce projet[19].

- le , le président Bush (père) signe le Energy Policy Act 1992, qui amende les lois PUHCA de 1935 et PURPA de 1978 pour accroître la concurrence, et promeut l'efficacité énergétique, en particulier dans les bâtiments, les biocarburants et les véhicules électriques[22].

En 1992, l'Environmental Protection Agency et le Department of Energy lancent le label et le système de normes d'efficacité énergétique Energy Star, qui ont été adoptés en 2001 par l'Union européenne[23].

À partir de la présidence Clinton apparait le thème du réchauffement climatique :

- peu après son élection, le président Clinton annonce le que les États-Unis stabiliseront leurs émissions de gaz à effet de serre aux niveaux de 1990 d'ici l'an 2000. Le , il dévoile, avec le vice-président Al Gore, le Climate Change Action Plan, soulignant des mesures volontaristes pour stabiliser les émissions de gaz à effet de serre[22].

- le , les États-Unis signent le protocole de Kyoto[24] ; mais cette signature n'a jamais pu être ratifiée, le Sénat l'ayant rejeté parce que 1) il n'exige pas de réductions d'émissions des pays en développement et 2) "causerait de sérieux dommage à l'économie des États-Unis"[25].

- le , le DOE annonce la Wind Powering America Initiative (WPAI), conçue pour accroître significativement l'utilisation de l'énergie éolienne aux États-Unis au cours de la décennie suivante ; le , le plus grand parc éolien du monde, utilisant des turbines développées et testées conjointement par le DOE et Enron Wind Corporation, est inauguré à Storm Lake dans l'Iowa, dans le cadre de cette WPAI.

Production d'énergie primaire

| Énergie | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2007 | 2010 | % 2010 | Δ 2010 /2000 |

| Charbon | 14,06 | 10,82 | 14,61 | 18,60 | 22,49 | 22,74 | 23,49 | 22,04 | 29,4 % | -3,1 % |

| Gaz naturel | 6,23 | 12,66 | 21,67 | 19,91 | 18,33 | 19,66 | 19,79 | 21,81 | 29,1 % | +10,9 % |

| Pétrole | 11,45 | 14,93 | 20,40 | 18,25 | 15,57 | 12,36 | 10,74 | 11,60 | 15,5 % | -6,2 % |

| NGPL* | 0,82 | 1,46 | 2,51 | 2,25 | 2,17 | 2,61 | 2,41 | 2,78 | 3,7 % | +6,5 % |

| ss-total fossiles | 32,56 | 39,87 | 59,19 | 59,01 | 58,56 | 57,37 | 56,43 | 58,22 | 77,8 % | +1,5 % |

| Nucléaire | - | 0,01 | 0,24 | 2,74 | 6,10 | 7,86 | 8,46 | 8,43 | 11,3 % | +7,3 % |

| Hydroélectricité | 1,42 | 1,61 | 2,63 | 2,90 | 3,05 | 2,81 | 2,45 | 2,54 | 3,4 % | -9,6 % |

| Géothermie | - | - | 0,006 | 0,05 | 0,17 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,28 % | +26,5 % |

| Solaire | - | - | - | - | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,12 % | +42,6 % |

| Éolien | - | - | - | - | 0,03 | 0,06 | 0,34 | 0,92 | 1,2 % | +1518 % |

| Biomasse | 1,56 | 1,32 | 1,43 | 2,48 | 2,74 | 3,01 | 3,47 | 4,45 | 5,9 % | +47,8 % |

| ss-total renouvelables | 2,98 | 2,93 | 4,07 | 5,43 | 6,04 | 6,10 | 6,51 | 8,21 | 11,0 % | +34,6 % |

| Total production | 35,54 | 42,80 | 63,50 | 67,18 | 70,70 | 71,33 | 71,40 | 74,87 | 100,0 % | +5,0 % |

| % renouvelables | 8,4 % | 6,8 % | 6,4 % | 8,1 % | 8,5 % | 8,6 % | 9,1 % | 11,0 % | ||

| * NGPL : hydrocarbures liquides issus du traitement du gaz naturel (éthane, propane, butane, etc) Source : Energy Information Administration [26] | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Source | 1990 | % | 2000 | % | 2010 | % | 2015 | 2020 | % 2020 | 2021 | % 2021 | var. 2021/1990 |

| Charbon | 22 683 | 32,8 | 22 438 | 32,2 | 22 220 | 30,8 | 18 057 | 10 788 | 11,9 % | 11 697 | 12,8 % | -48 % |

| Pétrole | 18 110 | 26,2 | 15 307 | 21,9 | 14 553 | 20,2 | 24 384 | 30 208 | 33,4 % | 30 222 | 33,1 % | +67 % |

| Gaz naturel | 17 510 | 25,3 | 18 713 | 26,8 | 20 716 | 28,7 | 26 656 | 32 984 | 36,5 % | 33 358 | 36,5 % | +90 % |

| total fossiles | 58 303 | 84,3 | 56 458 | 80,9 | 57 489 | 79,7 | 69 097 | 73 980 | 81,8 % | 75 276 | 82,3 % | +29 % |

| Nucléaire | 6 672 | 9,6 | 8 702 | 12,5 | 9 152 | 12,7 | 9 058 | 8 980 | 9,9 % | 8 853 | 9,7 % | +10 % |

| Hydroélectricité | 983 | 1,4 | 912 | 1,3 | 944 | 1,3 | 904 | 1 034 | 1,1 % | 944 | 1,0 % | -4 % |

| Éolien, solaire, géothermie | 604 | 0,9 | 635 | 0,9 | 794 | 1,1 | 1 313 | 2 181 | 2,4 % | 2 445 | 2,7 % | +305 % |

| Biomasse-déchets | 2 607 | 3,8 | 3 064 | 4,4 | 3 774 | 5,2 | 4 267 | 4 263 | 4,7 % | 3 901 | 4,3 % | +50 % |

| total EnR | 4 194 | 6,1 | 4 611 | 6,6 | 5 512 | 7,6 | 6 484 | 7 477 | 8,3 % | 7 290 | 8,0 % | +74 % |

| Total | 69 169 | 100 | 69 771 | 100 | 72 153 | 100 | 84 639 | 90 437 | 100 % | 91 419 | 100 % | +32 % |

| Source des données : Agence internationale de l'énergie[1] | ||||||||||||

Alors que l'EIA ne comptabilise que la biomasse commercialisée (biocarburants et bois vendus dans le commerce), l'AIE estime l'ensemble de la production de biomasse, y compris la production pour usage propre.

Importations, exportations et degré de dépendance

| Énergie | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |

| Importations | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Charbon | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,05 | 0,09 | 0,41 | 0,51 |

| Gaz naturel | - | 0,16 | 0,85 | 1,01 | 1,55 | 3,87 | 3,83 |

| Pétrole brut | 1,06 | 2,20 | 2,81 | 11,19 | 12,77 | 19,78 | 20,14 |

| Produits pétroliers | 0,83 | 1,80 | 4,66 | 3,46 | 4,35 | 4,75 | 5,23 |

| Biomasse | - | - | - | - | - | 0,0004 | 0,004 |

| Électricité | 0,007 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,06 | 0,17 | 0,15 |

| Total importations | 1,91 | 4,19 | 8,34 | 15,80 | 18,82 | 28,97 | 29,88 |

| Exportations | |||||||

| Charbon | 0,80 | 1,03 | 2,00 | 2,47 | 2,79 | 1,56 | 2,14 |

| Gaz naturel | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,25 | 1,15 |

| Pétrole brut | 0,20 | 0,02 | 0,03 | 0,61 | 0,23 | 0,11 | 0,09 |

| Produits pétroliers | 0,44 | 0,41 | 0,52 | 0,55 | 1,59 | 2,05 | 4,75 |

| Biomasse | - | - | - | - | - | - | 0,05 |

| Électricité | - | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,07 |

| Total exportations | 1,47 | 1,48 | 2,63 | 3,69 | 4,75 | 4,01 | 8,23 |

| Solde import.r (a) | 0,45 | 2,71 | 5,71 | 12,10 | 14,06 | 24,97 | 21,64 |

| Conso.éner. prim. (b) | 34,62 | 45,09 | 67,84 | 78,07 | 84,49 | 98,81 | 98,02 |

| Taux dép.ce (a/b) | 1,3 % | 6,0 % | 8,4 % | 15,5 % | 16,6 % | 25,3 % | 22,1 % |

| Taux de dépendance (a/b) = solde importateur (a) / consommation d'énergie primaire (b). Source : Energy Information Administration (import[27], export[28] et consommation[29]). | |||||||

| Énergie | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | % 2021 | Δ 2021 /2010 | |||

| Importations | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Charbon | 0,51 | 0,26 | 0,143 | 0,10 | 0,11 | 0,5 % | -78 % | |||

| Gaz naturel | 3,83 | 2,79 | 2,81 | 2,61 | 2,88 | 13,4 % | -25 % | |||

| Pétrole brut | 20,14 | 16,30 | 15,05 | 13,04 | 13,54 | 63,1 % | -33 % | |||

| Produits pétroliers | 5,22 | 4,11 | 4,60 | 3,94 | 4,66 | 21,7 % | -11 % | |||

| Biomasse | 0,004 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,4 % | x19,3 | |||

| Électricité | 0,15 | 0,26 | 0,20 | 0,21 | 0,18 | 0,8 % | +18 % | |||

| Total importations | 29,87 | 23,79 | 22,87 | 19,99 | 21,46 | 100 % | -28 % | |||

| Exportations | ||||||||||

| Charbon | 2,14 | 1,87 | 2,33 | 1,74 | 2,11 | 8,4 % | -1 % | |||

| Gaz naturel | 1,15 | 1,80 | 4,70 | 5,33 | 6,71 | 26,8 % | +485 % | |||

| Pétrole brut | 0,09 | 0,96 | 6,21 | 6,70 | 6,19 | 24,7 % | x70,2 | |||

| Produits pétroliers | 4,69 | 8,15 | 9,93 | 9,41 | 9,76 | 38,9 % | +108 % | |||

| Biomasse | 0,05 | 0,08 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 1,0 % | +427 % | |||

| Électricité | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,2 % | -27 % | |||

| Total exportations | 8,18 | 12,90 | 23,48 | 23,46 | 25,07 | 100 % | +207 % | |||

| Solde import.r (a) | 21,69 | 10,89 | -0,61 | -3,47 | -3,61 | ns | ||||

| Conso.éner. prim. (b) | 97,51 | 97,40 | 100,48 | 93,01 | 97,84 | +0,3 % | ||||

| Taux dép.ce (a/b) | 22,2 % | 11,2 % | -0,6 % | -3,7 % | -3,7 % | |||||

| Taux de dépendance (a/b) = solde importateur (a) / consommation d'énergie primaire (b). Source : Energy Information Administration (import[27], export[28] et consommation[29]). | ||||||||||

Le taux de dépendance des États-Unis, après avoir été brièvement négatif de 1949 à 1952, s'est accru progressivement ; dès que la production a réduit son rythme de croissance, en 1970, il a décollé : de 6,5 % des besoins en 1970, il est passé à 23 % en 1977 ; après avoir reculé rapidement jusqu'à 9,9 % en 1982 et 1985 du fait de la forte baisse de consommation produite par le deuxième choc pétrolier et la crise monétaire qui s'ensuivit, il a repris son ascension jusqu'à son record de 30,1 % en 2005 ; depuis lors, il n'a cessé de baisser grâce à la conjugaison de l'essor de la fracturation hydraulique et du recul des consommations d'énergie, et les États-Unis sont devenus exportateur net à partir de 2019. Les prévisions 2022 de l'EIA prévoient que les États-Unis resteront exportateur net jusqu'en 2050[30].

| Source : Energy Information Administration[29] - [26] - [27] - [28] |

Le graphique ci-dessus utilise les données de l'Energy Information Administration ; on y voit la croissance rapide de la consommation totale d'énergie primaire des États-Unis de 1960 à 1978 ; après le recul de 10,5 % en quatre ans lié au deuxième choc pétrolier, elle repart avec un rythme moins rapide jusqu'au record historique de consommation de 2007, suivi d'une baisse de 7,4 % en deux ans lors de la crise de 2008. On remarque aussi la très nette cassure dans la courbe de la production américaine en 1970, date à partir de laquelle le taux de croissance s'abaisse à 0,5 % l'an jusqu'en 2005 ; ensuite la croissance s'accélère sous l'effet du développement des gaz de schiste, permettant un rapide recul des importations, puis le passage à un solde net exportateur à partir de 2019.

Énergies fossiles

Les prévisions 2022 de l'EIA voient les États-Unis rester exportateurs nets d'énergie de 2020 à 2050 ; ils resteraient importateurs nets de pétrole brut, tout en restant exportateurs nets de produits pétroliers, de charbon et surtout de gaz naturel[30].

L'Energy Information Administration (EIA) annonce en que les États-Unis vont devenir exportateurs nets de produits énergétiques dès 2020 : les exportations de pétrole, de gaz et de charbon combinées seront supérieures aux importations, pour la première fois depuis 1953. C'est seulement vers 2050 que les États-Unis redeviendraient importateurs nets de pétrole[31].

L'EIA prévoyait en 2017 que les États-Unis deviendront exportateur net de gaz naturel dès 2018 et exportateur net global d'énergie fossile en 2026 ; ces prévisions ne prennent pas en compte le plan offshore annoncé par le gouvernement en , car le potentiel des zones qu'il compte ouvrir à l'exploration est hautement incertain[32].

Selon une étude publiée en 2012 par Mark J. Perry, professeur d'économie à l'université du Michigan et membre du think tank « American Enterprise Institute », l'exploitation d'énergies fossiles des États-Unis a augmenté de 12 % entre 2005 et 2012. Les débats de la campagne présidentielle de la même année ont évoqué un retour à l'autosuffisance entre 2020 et 2030[33]. La même année, l'Agence internationale de l'énergie estime que ce pays redeviendra le premier producteur mondial de pétrole et de gaz à la fin des années 2010. D'après les économistes de BP, les États-Unis produiront toute l'énergie qu'ils consommeront en 2035 et le gaz deviendra aux alentours de 2027 leur première source d'énergie au coude-à-coude avec le charbon[34].

Des groupes de pression tentent d'obtenir du gouvernement américain la levée de l'interdiction d'exportation du pétrole brut et du gaz naturel ; une dizaine de compagnies pétrolières américaines se sont regroupées pour exercer une action de lobbying revendiquant le droit d'exporter afin de diversifier leur clientèle et conquérir des marchés, grâce aux nouvelles ressources apportées par les pétroles et gaz de schiste, qui ont propulsé les États-Unis au 1er rang mondial des producteurs de pétrole et ramené à 33 % la part des importations dans la consommation de pétrole ; certains pays tels que la Corée du Sud et le Mexique sont également très demandeurs, ainsi que les pays européens désireux de réduire leur dépendance envers la Russie. L'interdiction d'exporter du pétrole avait été décidée dans le contexte des chocs pétroliers des années 1970 pour assurer la sécurité d'approvisionnement énergétique du pays ; les pétroliers voient dans l'ouverture aux exportations une opportunité d'investir plus dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz, créer plus d'emplois, améliorer la balance commerciale et relancer l'économie.

Par contre, les raffineurs sont farouchement opposés à cette ouverture car ils exportent actuellement () plus de 3,8 millions de barils par jour de produits raffinés et craignent de perdre ce marché si le pétrole brut peut s'exporter vers les raffineries de pays concurrents. L'opinion publique est également hostile : un récent sondage de FTI Consulting a montré que 53 % des électeurs américains sont contre la levée de l'interdiction, craignant que cela entraine une hausse du prix de l'essence ; les écologistes sont également très opposés car cela entrainerait un accroissement de l'exploitation des gisements de pétrole et gaz de schiste, dont ils dénoncent les conséquences environnementales. Les autorités semblent céder peu à peu à la pression : deux compagnies pétrolières ont été autoriser à exporter des cargaisons d'un pétrole très léger vers la Corée du Sud sous prétexte qu'il était légèrement raffiné[35].

Pétrole

L'Energy Information Administration fournit les chiffres clés du pétrole aux États-Unis pour 2021[36] :

- production de pétrole brut[37] : 11,19 Mb/j (millions de barils par jour) en 2021 (dont 42,4 % au Texas), après un pic à 12,25 Mb/j en 2019 ; la part des États-Unis dans la production mondiale est de 14,5 %, devant la Russie (13,1 %) et l'Arabie saoudite (12,1 %) ;

- pétrole (brut et autres hydrocarbures liquides)[38] : production : 18,77 Mb/j en 2021 (19,27 Mb/j en 2019) ; consommation : 19,89 Mb/j en 2021 (20,54 Mb/j en 2019) ; importations : 8,47 Mb/j ; exportations : 8,54 Mb/j ; solde exportateur : 0,06 Mb/j ; pour le pétrole brut seul, le solde reste importateur : importations 6,11 Mb/j, exportations 2,96 Mb/j ; principal fournisseur : Canada (4,34 Mb/j) ; importations de l'OPEP : 0,96 Mb/j ;

- réserves prouvées fin 2020 : 35,8 Gbl (milliards de barils) ;

- nombre de raffineries : 130.

Réserves de pétrole

Les réserves prouvées de pétrole[n 1] des États-Unis étaient estimées par l'Agence fédérale allemande pour les sciences de la terre et les matières premières (BGR) à 8 493 Mt (millions de tonnes) fin 2020, au 9e rang mondial avec 3,5 % du total mondial, loin derrière le Venezuela (19,3 %), l'Arabie Saoudite (16,2 %), le Canada (10,8 %) et l'Iran (8,8 %) ; le pétrole de schiste en constitue 37 %[r 1]. Elles représentaient 11,4 années de production au rythme de 2020[r 2]. Elles ont fortement progressé : +102 % depuis 2010, grâce à la découverte des réserves de pétrole de schiste et à la progression de 27 % des réserves conventionnelles[39].

Selon l'U.S. Energy Information Administration, les réserves prouvées de pétrole[n 2] ont progressé de 25,2 Gbl (milliards de barils) en 2010 à 47,17 Gbl en 2019, du fait de la prise en compte du pétrole de schiste ; elles sont retombées à 38,21 Gbl en 2020, puis sont remontées à 44,42 Gbl en 2021. . La baisse de 19 % en 2020 s'explique pour l'essentiel par des révisions de 9,6 Gbl dues à la baisse des prix pétroliers induite par les confinements décidés en réaction à la pandémie de Covid-19, alors que les découvertes atteignent 3,2 Gbl en 2020 et 6,3 Gbl en 2021. Ces réserves représentent 10,8 fois la production de 2021[40]. Les réserves de gaz de schiste s'élèvent à 24 Gbl, soit 54 % des réserves pétrolières[41].

Production de pétrole

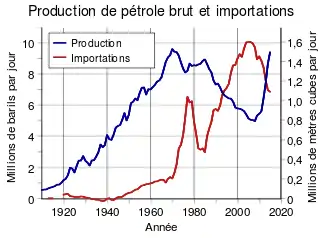

source données : EIA (U.S. Energy Information Administration)

En 2021, selon BP, les États-Unis ont produit 711,1 Mt (millions de tonnes) de pétrole[n 3], soit 16,58 Mb/j (millions de barils par jour), en hausse de 0,2 % par rapport à 2020 et de 105 % depuis 2011. Ils se classent au 1er rang mondial avec 16,8 % de la production mondiale devant la Russie : 536,4 Mt (12,7 %) et l'Arabie Saoudite : 515 Mt (12,2 %)[b 1].

La production de pétrole des États-Unis a atteint un maximum en 1971, puis a fortement décru ; le pays importait donc une part grandissante de ses approvisionnements : en 2009 il achetait 70 % de son pétrole à l'étranger[43]. La dépendance énergétique du pays était donc forte, et expliquait selon certains analystes la présence militaire importante, à l'étranger, des États-Unis (guerre du Golfe)[44].

Durant la période 1980-2010, les États-Unis ont dû importer pour un minimum, en 1983, de 1 843,7 Mbl de pétrole brut et produits pétroliers et un maximum, en 2005 de 5 005,5 Mb ; en 2022, ces importations sont tombées à 3 035,9 Mb[45].

L'importance du secteur automobile américain, lié au modèle urbain favorisant les banlieues (suburbs) et conurbations, est l'un des facteurs de l'importance du pétrole pour ce pays. L'Energy Independence and Security Act of 2007 (en), qui met entre autres l'accent sur les énergies renouvelables, tout comme une série de mesures visant à réduire la dépendance au pétrole, adoptées depuis le premier choc pétrolier, tels le Project Independence, visent à réduire cette dépendance énergétique.

En 2020, la chute des cours du brut causée par l'effondrement de la demande liée à la crise du Covid-19 a fait plonger la production de pétrole américaine de près de 13 millions de barils par jour en janvier à un peu plus de 10 millions de barils par jour en mai. Alors que les États-Unis étaient devenus exportateurs nets de pétrole en 2019, la tendance s'est inversée au printemps : les importations ont légèrement dépassé les exportations par voie maritime pendant deux mois consécutifs. La crise a particulièrement affaibli les sociétés pétrolières petites et moyennes , non cotées en Bourse,qui représentent une large majorité du secteur : 60 % des forages selon la banque américaine Citi, qui prévoit que la production des États-Unis ne retrouverait son niveau d'avant-crise qu'en 2025. Plus d'une trentaine de sociétés pétrolières américaines se sont placées sous la protection de la loi sur les faillites depuis janvier. Les majors du pétrole profitent de la crise pour racheter les actifs de concurrents en difficulté : Chevron annonce en juillet l'acquisition de Noble Energy pour 13 milliards de dollars[46].

Le 13 mars 2023, Joe Biden autorise le projet Willow de ConocoPhillips en Alaska, dont la production pourrait atteindre à son pic 180 000 bl/j, soit 1,5 % de la production américaine actuelle. Le projet, qui avait été initialement approuvé par l'administration Trump, avait été bloqué par la justice. Il a ensuite été réduit à trois zones, au lieu des cinq demandées par ConocoPhillips ; de nouvelles restrictions environnementales ont de plus été annoncées sur la Réserve nationale de pétrole (NPR-A) où se trouve le projet[47].

Importations et exportations de pétrole

En 2021, les exportations de pétrole brut et produits pétroliers ont atteint 8,54 Mbl/j et les importations 8,47 Mbl/j ; le solde net est donc exportateur de 0,06 Mbl/j, alors qu'à son pic en 2005 il était importateur de 12,55 Mbl/j. Les principales destinations de exportations de pétrole (brut + produits pétroliers) américain sont le Mexique (14 %), le Canada (10 %), la Chine (7 %), l'Inde (7 %) et la Corée du sud (7 %) ; pour le pétrole brut seul, les principaux destinataires sont l'Inde (14 %), la Corée du sud (12 %), le Canada (10 %), les Pays-Bas (10 %) et la Chine (9 %)[38].

En 2022, les États-Unis ont exporté 5,97 Mbl/j de produits pétroliers, en progression de 7 %[48].

Les importations de pétrole brut n'ont cessé d'augmenter jusqu'à 10,12 Mbl/j en 2006 (sauf de 1977 à 1982, lors du deuxième choc pétrolier de 1978-1981) ; ensuite, la crise et la remontée de la production nationale ont permis un net recul des importations nettes, tombées à 6,28 Mbl/j en 2022[49].

Les États-Unis étaient en 2021 à la fois le 2e importateur mondial de pétrole brut avec 304,7 Mt, soit 14,8 % des importations mondiales, derrière la Chine : 526 Mt (25,5 %), le 1er importateur mondial de produits pétroliers avec 112,9 Mt, soit 9,2 % des importations mondiales, devant la Chine : 103,4 Mt (8,4 %), et en même temps le 5e exportateur mondial de brut avec 138,5 Mt, derrière l'Arabie saoudite : 323,2 Mt, la Russie : 263,6 Mt, l'Irak : 176,1 Mt et les Émirats arabes unis : 146,1 Mt et le 1er exportateur mondial de produits pétroliers avec 244,4 Mt, soit 19,9 % des exportations mondiales. Au total, les États-Unis étaient donc importateur net de brut 166,2 Mt et exportateur net de produits pétroliers 131,5 Mt[b 2]. En 2021, les importations ont augmenté de 7,7 % et les exportations ont baissé de 2,9 % ; depuis 2011, les importations ont chuté de 25,2 % et les exportations ont progressé de 216 %. Les importations de brut de 2021 provenaient surtout du Canada : 187,1 Mt (61,4 %), d'Amérique latine : 58,2 Mt (19,1 %), du Moyen-Orient : 27,2 Mt (8,9 %), d'Afrique : 15,1 Mb/j (5 %) et de Russie : 9,9 Mb/j (3,2 %) ; les exportations de brut se destinaient pour 15,5 Mt au Canada, 51,4 Mt à l'Europe et 61,9 Mt à l'Asie (dont 11,5 Mt pour la Chine et 20,5 Mt pour l'Inde). Les importations de produits pétroliers provenaient surtout du Canada (24,7 %), de Russie (20 %) et d'Europe (20,5 %) et les exportations vont surtout vers l'Amérique centrale et du sud (29 %), l'Asie (23 %), le Mexique (23 %), le Canada (10 %) et l'Europe (11 %)[b 12].

| Provenance | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | % 2022 |

| - | 3 | - | 51 | 272 | 214 | 126 | 143 | 194 | 2,3 % | |

| 766 | 455 | 934 | 2 | 2 535 | 3 754 | 4 125 | 4 340 | 4 354 | 52,3 % | |

| 46 | 4 | 182 | 342 | 365 | 392 | 284 | 203 | 242 | 2,9 % | |

| - | 27 | 49 | - | 212 | 230 | 186 | 168 | 169 | 2,0 % | |

| 42 | 533 | 755 | 1 373 | 1 284 | 758 | 751 | 711 | 807 | 9,7 % | |

| 3 | - | 45 | 72 | 612 | 354 | 540 | 673 | 147 | 1,8 % | |

| 11 | 176 | 189 | 366 | 256 | 121 | 85 | 104 | 106 | 1,3 % | |

| ss-total pays non-OPEP | 2 126 | 2 609 | 3 721 | 6 257 | 6 887 | 6 501 | 6 977 | 7 514 | 7 065 | 84,9 % |

| 8 | 488 | 280 | 225 | 510 | 108 | 15 | 40 | 59 | 0,7 % | |

| - | - | - | - | 393 | 136 | 31 | 36 | 47 | 0,6 % | |

| - | 28 | 518 | 620 | 415 | 229 | 176 | 157 | 311 | 3,7 % | |

| 48 | 27 | 86 | 272 | 197 | 206 | 28 | 33 | 42 | 0,5 % | |

| 47 | 554 | - | - | 70 | 7 | 9 | 91 | 79 | 0,9 % | |

| - | 857 | 800 | 896 | 1 023 | 83 | 75 | 125 | 105 | 1,3 % | |

| 30 | 1 261 | 1 339 | 1 572 | 1 096 | 1 058 | 522 | 430 | 558 | 6,7 % | |

| 989 | 481 | 1 025 | 1 546 | 988 | 830 | - | - | - | 0 % | |

| ss-total OPEP | 1 293 | 4 300 | 4 296 | 5 203 | 4 906 | 2 899 | 886 | 959 | 1 253 | 15,1 % |

| Total importations | 3 419 | 6 909 | 8 018 | 11 459 | 11 793 | 9 401 | 7 863 | 8 474 | 8 318 | 100 % |

| Source : Energy Information Administration [50] | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Alors que l'exportation de pétrole brut était interdite depuis quarante ans, le gouvernement a autorisé en juin 2014 deux sociétés, Pioneer Natural Resources et Enterprise Products Partners, à exporter du condensat ultraléger, et le Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS) du département du Commerce, qui réglemente les conditions d'exportation des produits américains, a publié début un guide de six questions-réponses dans lequel il indique que le condensat - un pétrole ultraléger obtenu à partir de tours à distillation - pourra être exporté. Selon la banque Citigroup, les exportations de condensats américains pourraient ainsi passer de 200 000 à 1 million de barils par jour d'ici à la fin 2016[51].

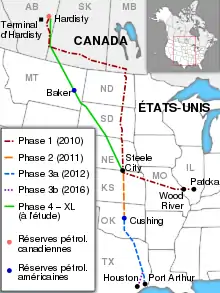

L'oléoduc Keystone est un oléoduc de TransCanada long de 3 461 km entre le Canada et les États-Unis. Partant de la région des sables bitumineux de l'Athabasca, dans le Nord-Est de la province canadienne de l'Alberta, il dessert plusieurs destinations aux États-Unis, dont des raffineries du sud de l'Illinois (Wood River et Patoka) et de Cushing en Oklahoma. Une branche rejoint la côte texane du golfe du Mexique. Il transporte des hydrocarbures synthétiques et du bitume dilué depuis les sables bitumineux de l'Alberta mais également du pétrole brut du bassin de Willinston du Montana et du Dakota du Nord. Trois phases de ce pipeline sont opérationnelles en 2014 et une quatrième, contestée, est en projet depuis 2008 et attend l'accord du président américain ; ce projet, connu sous le nom de Keystone XL, consiste en un doublement d'une partie du pipeline sur environ 1 900 km, ajoutant une capacité de transport de 830 000 barils par jour à la capacité existante de 590 000 bbl/j ; il est soutenu, aux États-Unis, par le Parti républicain, tandis que les associations environnementales canadiennes et américaines s'y opposent vivement. La Chambre des représentants a voté le le feu vert au projet de construction controversée de l'oléoduc Keystone XL mais le président Barack Obama annonce le le rejet définitif du projet Keystone XL[52]. TransCanada, qui a déjà dépensé 2,5 milliards de dollars pour ce projet, compte présenter une nouvelle demande de permis et a bon espoir de la faire accepter, dans l'hypothèse où les républicains gagnent l'élection présidentielle américaine de 2016[53].

Consommation de pétrole

En 2021, les États-Unis ont consommé 18,68 Mb/j (millions de barils par jour), soit 35,33 EJ, en hausse de 8,9 % en 2021 et de 1,2 % depuis 2011. Ils se classent au 1er rang mondial avec 19,2 % de la consommation mondiale, devant la Chine (16,6 %) ; leur consommation dépasse de 66 % celle de l'Union européenne (11,6 % du total mondial)[b 13]. Leur production couvre 89 % de leur consommation[b 1].

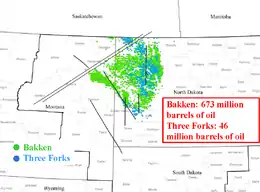

Pétrole de schiste

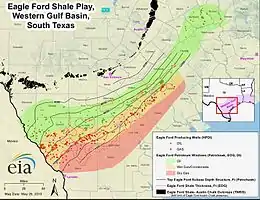

Les réserves de pétrole de schiste des États-Unis s'élèvent à 24 Gbl, soit 54 % des réserves pétrolières, dont 14,8 Gbl dans le bassin permien, 4,4 Gbl dans le bassin de Williston (Bakken/Three Forks) et 3,6 Gbl dans le bassin de Western Gulf (Eagle Ford)[41].

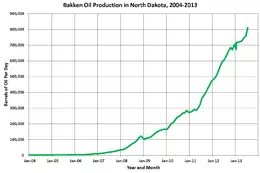

La production de pétrole de schiste des États-Unis a fortement progressé à partir de 2007, passant d'un niveau moyen de 0,4 Mbl/j au début des années 2000 à 8,34 Mbl/j en novembre 2019. Après une chute pendant la pandémie de Covid-19 à 6,19 Mbl/j en mai 2020, elle a progressivement remonté à 8 Mbl/j au dernier trimestre 2022. Le bassin permien représente en janvier 60 % de la production (Wolfcamp : 32,4 %, Spraberry :18,9 %, Bonespring : 8,5 %), le gisement texan d'Eagle Ford 12,5 % et le gisement de Bakken 13,1 %[54].

L'Agence internationale de l'énergie prévoit en 2019 que la production devrait augmenter de plus de 50 % d'ici à 2024. Selon les prévisions du cabinet Rystad, le schiste représentera 70 % du brut américain en 2024 contre 57 % en 2018, permettant aux États-Unis de dépasser la production combinée de la Russie et de l'Arabie saoudite au milieu de la décennie 2020. L'entrée de Warren Buffett au capital d'Occidental Petroleum montre que le schiste aux États-Unis est devenu un investissement rentable pour les grands groupes, restés longtemps réticents à cause de la courte durée de vie des forages du schiste. Le secteur est mûr pour la consolidation, alors qu'on dénombre quelque 200 opérateurs ayant creusé des puits en 2018[55].

La baisse des cours du pétrole au deuxième semestre 2014 a entraîné une baisse des investissements, mais la baisse de production prévue est faible : jusqu’ici, les producteurs ont foré des puits un peu partout, car le niveau des prix leur garantissait une rentabilité ; dans certaines zones, le prix de revient s’élève à 70 dollars le baril ; avec la baisse des cours, les producteurs ont dû se concentrer sur les zones les plus rentables, dans les bassins du Bakken, d’Eagle Ford ou de Permian, où le prix de revient est déjà sous les 50 dollars[56].

Les pétroliers qui au début 2015 étaient persuadés de pouvoir maintenir le même niveau de production à moindres coûts reconnaissaient, en , s’être lourdement trompés. Certains producteurs sont restés tout à fait rentables, mais, selon Moody’s, la moitié des producteurs américains de pétrole affichent des coûts d’exploitation par baril supérieurs à 51 dollars ; avec un baril à 45 dollars, plus de la moitié d’entre eux sont donc non rentables aujourd’hui. Chevron licencie un millier de personnes à Houston, et au total, plus de 70 000 postes ont été supprimés dans le secteur de l’énergie aux États-Unis depuis . Une quinzaine de pétroliers indépendants ont déjà fait faillite (Samson Resources, Dune Energy, Quicksilver, Saratoga, etc). La production a commencé à ralentir en juin (–3 % par rapport à avril)[57].

L'effondrement des prix du pétrole, divisés par trois en moins de deux ans, a provoqué l'une des crises les plus violentes que l'industrie ait connue. Entraînant des dizaines de milliers de suppressions de postes et des faillites en série, elle a fait disparaître plus d'une centaine de producteurs nord-américains, et contraint les autres à réduire leur production. Les plus solides ont dû serrer les coûts, négocier avec les banques, et mettre des puits en sommeil. Grâce aux progrès technologiques, les coûts de forage ont été diminués de 30 à 40 %. La remontée des prix fin 2016 permet à une partie de l'industrie de relancer la production ; s'ils atteignent les 60 dollars, la production de pétrole de schiste, d'environ 4,5 millions de barils par jour fin 2016, pourrait bondir de 500 000 barils par jour selon JP Morgan[58].

En septembre 2021, Shell vend à ConocoPhillips ses actifs dans le Bassin permien, la première région productrice de pétrole et de gaz de schiste. Les réserves de Shell représentaient 10 % du total de celles du bassin permien, au deuxième rang derrière Chevron (15 %). Comme ses concurrents européens BP et TotalEnergies , Shell cherche à réduire son exposition au pétrole, au bénéfice du gaz et des énergies renouvelables. Cette cession réduira la production de Shell de 7 %, fera monter la part du gaz naturel dans le portefeuille du groupe de 45 % à 47 % et réduira ses émissions de gaz à effet de serre de 2 %[59].

Réserves de gaz naturel

Les réserves prouvées de gaz naturel des États-Unis étaient estimées par BGR à 12 996 Gm3 (milliards de m³) fin 2020. Ces réserves classaient les États-Unis au 5e rang mondial avec 6,3 % du total mondial, contre 23,2 % pour la Russie, no 1 mondial, 16,5 % pour l'Iran, 11,6 % pour le Qatar et 6,6 % pour le Turkménistan. Les gaz de schiste constituaient 75 % de ces réserves[r 3]. Elles ont fortement progressé : +68 % depuis 2010, grâce à la forte croissance des réserves de gaz de schiste : +464 %, alors que les réserves conventionnelles reculent de 40 %[39]. Elles représentent 13,7 années de production au rythme de 2020[r 4].

Production de gaz naturel

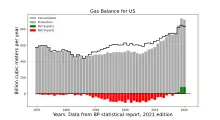

données : BP statistical report 2016.

En 2021, les États-Unis ont produit 934,2 Gm3 (milliards de m³) de gaz naturel, soit 33,63 EJ (exajoules), en hausse de 2,3 % en 2021 et de 51 % depuis 2011. Ils se classent au 1er rang mondial avec 23,1 % de la production mondiale, devant la Russie (17,4 %)[b 3].

La production de gaz naturel s'est élevée en 2021 à 34,5 TcF (trillions de pieds cube), dont 0,8 TcF en mer, pour l'essentiel dans le golfe du Mexique. Elle avait connu un pic en 1973 à 21,7 TcF, puis le pays a importé une partie de plus en plus importante de son gaz jusqu'à la fin des années 2000 qui a vu la tendance se renverser avec l'exploitation du gaz de schiste. En 2021, les exportations nettes des États-Unis atteignent 3,85 TcF[60].

Les plus grands États producteurs en 2021 étaient le Texas (24,6 %), la Pennsylvanie (21,8 %), la Louisiane (9,9 %) et la Virginie-Occidentale (7,4 %)[60].

Importations et exportations de gaz naturel

En 2021, les importations de gaz naturel des États-Unis ont atteint 76,5 Gm3, loin derrière l'Europe (341 Gm3) et la Chine (162,7 Gm3), dont 75,9 Gm3 par gazoducs (Canada) et 0,6 Gm3 par voie maritime, sous forme de GNL. Les exportations ont atteint 179,3 Gm3, au 2e rang mondial derrière la Russie (241,3 Gm3), dont 84,3 Gm3 par gazoducs (Mexique : 58,7 Gm3 et Canada : 25,5 Gm3) et 95,0 Gm3 par voie maritime : Asie 45,8 Gm3, Europe 30,8 Gm3, Amérique latine 17,2 Gm3. Le solde est exportateur (depuis 2017) : 102,8 Gm3 en 2021, contre un solde importateur de 54 Gm3 en 2011. En dix ans (2011-2021), les importations ont reculé de 19 % et les exportations ont progressé de 338 % (gazoducs : +116 %, GNL : x53)[b 4].

Á la suite de l'Invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les importations de GNL américain en Europe et au Royaume-Uni ont bondi de 63 % au premier semestre 2022 ; les installations américaines ont tourné à 87 % de leurs capacités. Trois grands projets en construction sur la côte du golfe du Mexique devraient augmenter les capacités d'exportation américaines de plus de 50 % d'ici à 2027. Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie, les trois seuls projets en construction de Golden Pass et de Corpus Christi Stage III au Texas, et de Plaquemines en Louisiane devraient faire passer les exportations américaines de GNL de 314 Mm3 par jour à 481 Mm3 par jour. S&P prévoit même que ces exportations soient doublées, à 623 Mm3, compte tenu des projets sur la côte Atlantique (Maryland, Delaware et Pennsylvanie)[61].

En 2017, les exportations de gaz naturel de États-Unis ont surpassé leurs importations pour la première fois depuis 1957, grâce au boom du gaz de schiste ; les volumes de gaz extraits dans le Appalaches ont triplé en cinq ans ; les exportations vers le Mexique par gazoduc ont plus que doublé depuis 2014, et les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) se développent vers l'Asie et l'Europe[62].

Les États-Unis sont devenus importateurs nets de gaz naturel en 1958 ; les importations ont culminé en 2007 à 4,6 Tcf (trillions de pieds cubes), alors que les exportations avaient commencé à prendre de l'ampleur depuis 2000 ; elles ont dépassé les importations en 2017, puis ont continué à croître pour atteindre 6,65 Tcf contre 2,81 Tcf d'importations en 2021, soit un solde exportateur de 3,84 Tcf. Les importations se font surtout en hiver, pour le chauffage ; 99 % viennent du Canada par gazoducs et 1 % par méthaniers, à 99 % de Trinité-et-Tobago ; jusqu'en 2000, les exportations se faisaient surtout par gazoducs, vers le Canada et le Mexique ; le rapide développement de la production de gaz naturel et du réseau intérieur de gazoducs, surtout dans le bassin permien au Texas, permettant un accroissement de la capture du gaz associé au pétrole de schiste, a fait baisser les prix, améliorant sa compétitivité sur les marchés internationaux. En 2021, les États-Unis exportent du gaz vers 39 pays, dont 46 % par gazoducs (70 % vers le Mexique, 30 % vers le Canada), le reste par méthaniers sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL) ; les exportations de GNL se développent rapidement depuis 2015, dépassant en 2021 pour la première fois les exportations par gazoducs[63].

| Provenance | 1973 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % 2022 |

| 1 028 | 797 | 1 448 | 3 544 | 3 280 | 2 625 | 2 687 | 2 500 | 2 784 | 2 998 | 99,2 % | |

| 2 | 102 | - | 12 | 30 | 0,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 0,04 % | |

| ss-total import. oléoducs | 1 030 | 899 | 1 448 | 3 556 | 3 310 | 2 626 | 2 688 | 2 502 | 2 786 | 2 999 | 99,2 % |

| 3 | 86 | 84 | 47 | ||||||||

| 115 | |||||||||||

| 0,4 | 0,2 | 0,04 | 0,2 | 0,1 | 0,005 % | ||||||

| 2,8 | 2,7 | ||||||||||

| 13 | 42 | 3,2 | 6,9 | ||||||||

| 26 | 12 | 3,0 | |||||||||

| 46 | 46 | ||||||||||

| 99 | 190 | 71 | 47 | 39 | 21 | 24 | 0,8 % | ||||

| 39 | 7 | ||||||||||

| ss-total import. GNL | 3 | 86 | 84 | 226 | 431 | 92 | 53 | 49 | 22 | 24 | 0,8 % |

| Total importations | 1 033 | 985 | 1 532 | 3 782 | 3 741 | 2 718 | 2 742 | 2 551 | 2 808 | 3 023 | 100 % |

| Source : Energy Information Administration [64] | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Les principaux points d'entrée des importations de gaz canadien par gazoducs sont en 2022[65] :

- Eastport, Idaho (en) : 29,9 % ;

- Sherwood (Dakota du Nord) : 16,2 % ;

- Noyes, Minnesota (en) : 15,1 % ;

- Sumas (Washington) : 13,9 % ;

- Port of Morgan, Montana : 8,7 % ;

- Waddington (New York) : 6,0 %.

La majeure partie de ces importations provient des champs gaziers de l'Alberta.

| Provenance | 1973 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % 2022 |

| 15 | 0,1 | 17 | 73 | 739 | 701 | 973 | 904 | 937 | 952 | 13,8 % | |

| 14 | 4 | 16 | 105 | 333 | 1 054 | 1 865 | 1 991 | 2 154 | 2 074 | 30,1 % | |

| ss-total export. gazoducs | 29 | 4 | 33 | 178 | 1 072 | 1 755 | 2 838 | 2 894 | 3 092 | 3 027 | 43,9 % |

| 118 | 90 | 171 | 571 | 8,3 % | |||||||

| 10 | 118 | 160 | 195 | 464 | 6,7 % | ||||||

| 4 | 167 | 200 | 215 | 427 | 6,2 % | ||||||

| 12 | 270 | 316 | 453 | 289 | 4,2 % | ||||||

| 48 | 45 | 53 | 66 | 33 | 8 | 201 | 288 | 355 | 212 | 3,1 % | |

| 31 | 124 | 189 | 192 | 2,8 % | |||||||

| 38 | 37 | 56 | 127 | 1,8 % | |||||||

| 3 | 91 | 124 | 196 | 123 | 1,8 % | ||||||

| 69 | 68 | 34 | 116 | 1,7 % | |||||||

| 27 | 64 | 99 | 107 | 1,5 % | |||||||

| 7 | 214 | 453 | 98 | 1,4 % | |||||||

| 24 | 32 | 6 | 80 | 1,2 % | |||||||

| 3 | 36 | 77 | 1,1 % | ||||||||

| 3 | 29 | 31 | 77 | 1,1 % | |||||||

| 3 | 5,5 | 54 | 112 | 308 | 72 | 1,0 % | |||||

| 53 | 37 | 66 | 70 | 1,0 % | |||||||

| 15 | 48 | 40 | 69 | 1,0 % | |||||||

| ss-total export. GNL | 48 | 45 | 53 | 66 | 65 | 28 | 1 820 | 2 390 | 3 561 | 3 866 | 56,1 % |

| Total exportations | 77 | 49 | 86 | 244 | 1 137 | 1 784 | 4 658 | 5 285 | 6 653 | 6 892 | 100 % |

| Source : Energy Information Administration [66] | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Les principaux points de sortie des exportations de gaz par gazoducs vers le Canada et le Mexique sont en 2022[67] :

- St. Clair (Michigan) : 18,5 % ;

- Rio Grande City (Texas) : 18,1 % ;

- Brownsville (Texas) : 10,9 % ;

- Presidio (Texas) : 7,5 % ;

- Niagara Falls (New York) : 5,8 % ;

- San Elizario (Texas) : 5,5 % ;

- Roma (Texas) : 4,5 % ;

- Ogilby (Californie) : 4,0 %.

Les États-Unis importent du gaz canadien dans leur partie ouest et exportent leur gaz vers la partie est du Canada ; vers le Mexique, ils exportent surtout à l'est (Texas) et une part minoritaire à l'Ouest (Californie et Arizona).

En 2010, les États-Unis (hors Alaska) sont redevenus, pour la première fois depuis la seconde moitié du XXe siècle, exportateur de gaz[68].

Le président Obama s'est déclaré prêt à faciliter le développement de livraisons de gaz américain afin de casser la domination du fournisseur russe ; Gazprom a vendu 133 milliards de mètres cubes de gaz en 2013 à l'UE, soit 25 % de sa consommation ; l'Allemagne en absorbe près du tiers[69]. Mais ses déclarations ont été ambiguës : il a incité les Européens à chercher d'abord à diversifier leurs ressources, et a cherché à utiliser ce sujet pour pousser les Européens à accélérer les négociations sur l'accord commercial entre l'Europe et les États-Unis (TTIP) qui devrait faciliter ces exportations de gaz[70]. De plus, cet appoint américain ne pourrait être que limité, étant donné que malgré le boom du gaz de schiste, les États-Unis sont encore importateurs nets de 16 % de leur consommation de gaz en 2012 et, selon les projections en 2014 de l'EIA, le seront encore de 4 % en 2040[71].

Le terminal GNL de Sabine Pass, initialement destiné à l'importation lors de son inauguration en 2008, a été transformé en terminal exportateur ; son propriétaire, la compagnie Cheniere, a financé cette transformation en signant des accords à long terme de réservation de capacité avec les grands groupes gaziers : Total versera plus de 300 millions de dollars par an à Cheniere pendant vingt ans, en contrepartie du droit de lui acheter 3 milliards de mètres cubes de gaz chaque année. Cheniere aura la capacité d'exporter jusqu'à 6 % de la production américaine de gaz. Une demi-douzaine de projets ont déjà reçu l'approbation des pouvoirs publics, tels ceux de Dominion, sur la côte Est du pays (Virginie) et de Golden Pass au Texas (ExxonMobil et Qatar Petroleum)[72].

Le terminal de Cheniere à Sabine Pass a commencé son premier chargement de méthanier en . La mise en service du terminal n’intervient pas au meilleur moment : très dépendant du cours du pétrole, le prix du gaz a lourdement chuté en 2015 : pour un volume de 1 million de BTU, le gaz américain se paie 7,50 dollars (coûts de transports et de liquéfaction/regazéification compris) au début 2016 alors que celui produit en Europe se vend 5,20 dollars. Cheniere a cependant négocié des contrats d’exportation pour les vingt prochaines années, qui lui assurent un forfait minimum de revenus garantis, quelles que soient les fluctuations du marché mondial[73].

Consommation de gaz

En 2021, les États-Unis ont consommé 826,7 Gm3 de gaz naturel, soit 29,76 EJ (exajoules), en recul de 0,4 % en 2021, mais en progression de 26 % depuis 2011. Ils se classent au 1er rang mondial avec 20,5 % de la consommation mondiale, loin devant la Russie (11,8 %) et la Chine (9,4 %). Ils consomment 88 % de leur production[b 14].

Réseaux de transport et distribution de gaz

La carte ci-contre, un peu ancienne, montre la forte concentration du réseau de gazoducs dans les régions productrices : Texas, Appalaches ; on y voit également les gazoducs transfrontaliers vers le Canada et le Mexique.

Les États-Unis disposaient en 2021 de 3 000 000 miles de gazoducs, qui ont livré 27,6 Tcf (trillions de pieds cube) de gaz naturel à 77,7 millions de consommateurs[74].

Les installations de stockage de gaz naturel se composaient fin 2021 de 412 installations, dont 37 cavités salines, 47 aquifères et 328 gisements épuisés ; leur capacité s"élevait à 9 265 Gcf (milliards de pieds cube), dont 705 Gcf en cavités salines, 1 377 Gcf en aquifères et 7 183 Gcf en gisements épuisés[75]. Elles contenaient en octobre 2022 (au début de la saison hivernale) 8 012 Gcf de gaz, dont 505 Gcf dans des cavités salines[76].

En 2009, l'EIA dénombrait 58 points d'import/export de gaz naturel, dont 9 terminaux méthaniers ; le plus ancien, celui de Point Nikiski (Cook Inlet) en Alaska, a commencé à exporter du GNL vers le Japon dès 1969 ; celui d'Everett près de Boston a été inauguré en 1971 ; les plus importants par leur capacité sont ceux de Sabine Pass (2600 millions de pieds cubes par jour) et de Lake Charles (2100 millions de pieds cubes par jour), tous deux situés en Louisiane, celui de Cove Point dans le Maryland (1800 Mpc/j) et celui de Freeport au Texas (1750 Mpc/j)[77].

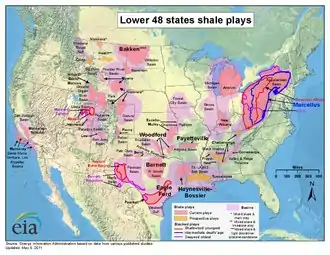

Gaz de schiste

En 2021, la production de gaz de schiste aux États-Unis atteint 29,9 TcF, soit 87 % de la production totale du pays (34,5 TcF)[60].

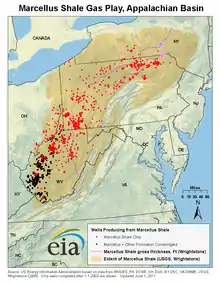

Le graphique ci-dessus regroupe les gisements par grandes régions : Appalaches (gisements de Marcellus et Utica), Texas et états limitrophes (Permian, Haynesville, Eagle Ford, Barnett) et reste des États-Unis.

La progression des réserves à la fin des années 2000 est largement attribuable au développement soutenu du gaz de schiste grâce aux techniques de forage horizontal et de fracturation hydraulique ; en 2008, les réserves prouvées de gaz de schiste ont augmenté de 50 % et constituaient 13,4 % des réserves totales du pays ; les deux tiers de ces réserves de gaz de schiste sont situées au Texas[79].

Les estimations des réserves de gaz de schiste connaissent des fluctuations de grande ampleur : dans ses prévisions 2011, l'EIA a plus que doublé ces réserves, de 10 000 milliards de mètres cubes à 23400 milliards de mètres cubes, puis en 2012 les a ramenées à 13600 milliards de mètres cubes, divisant par trois son estimation des réserves du gisement de Marcellus[80].

Les progrès des techniques de fracturation hydraulique et de forage horizontaux ont accru l'intérêt pour les gaz de schiste. Ces techniques sont notamment exploitées dans les régions du Barnett Shale au Texas et de l'Antrim Shale au Michigan. Les réserves de gaz naturel ont augmenté de 35 % entre 2006 et 2008 en raison principalement du développement des shale gas[81]. Début 2011, 493 000 puits de gaz de schiste sont en exploitation aux États-Unis dont 93 000 puits au Texas représentant 15 % de leur production totale de gaz[82], ceux-ci représentant en 2012 environ 25 % de la consommation de gaz dans le pays[33].

Cette augmentation de la production a fait plonger les prix sur le marché spot, qui sont tombés momentanément sous les 2 dollars américain le MMBTU (million British thermal unit) en 2012, soit un record depuis 2002, contre presque 14 dollars en 2005[33].

Mais la contestation monte : un sondage effectué par l'institut américain Pew Research Center en révèle que 49 % des Américains sont désormais opposés à l'extraction par fracturation, contre 38 % en [83].

En 2013, la production de gaz de schiste a plafonné ; les grandes compagnies pétrolières (ExxonMobil, BP, Total, Shell, ENI…), qui avaient succombé trop vite à l’appât du gain, y ont englouti des sommes considérables avant de réduire la voilure et de réorienter investissements et appareils de forage (rigs) vers les régions où l’on a découvert des condensats (gaz liquides) et du pétrole de schiste – bien mieux valorisés sur le marché ; au 1er semestre 2013, les investissements en Amérique du Nord dans le pétrole et le gaz non conventionnel sont tombés à 26 Mds $ contre 54 Mds $ au 1er semestre 2012 ; les bassins de Marcellus (Pennsylvanie) et d’Eagle Ford (Texas), qui représentent 43 % de la production américaine, sont en forte croissance, alors que Barnett (Texas), Fayetteville (Arkansas) et surtout Haynesville (frontière Arkansas-Texas-Louisiane), soit 46 % à eux trois, sont en net repli[84]. On peut voir sur le graphique ci-contre le plafonnement ou le recul de la production de tous les gisements, sauf Marcellus, Eagle Ford et Bakken ; la progression de la production totale connait un fléchissement très marqué.

Par ailleurs, les prix du gaz, qui avaient fortement baissé sous l'effet du boom du gaz de schiste à partir de 2009, ont connu une forte remontée en 2013 : en , les prix des contrats à terme pour le mois suivant étaient à 4,28 $/MBtu contre 3,44 $/MBtu en , soit +24 % ; la moyenne de 2013 s'établit à 3,73 $/MBtu contre 2,83 $/MBtu en 2012 (+32 %)[85].

En , Chesapeake, un des pionniers du schiste américain qui fut, un temps, le deuxième producteur américain de gaz, se place sous le régime des faillites après avoir enregistré une perte nette de 8 milliards de dollars au premier trimestre 2020 du fait de la chute de 30 % du prix du gaz. Plus de 200 sociétés pétrolières et gazières, qui présentaient au total une dette de 130 milliards de dollars, ont déposé le bilan depuis 2015, selon un rapport de Haynes & Boone ; 200 autres pourraient se placer sous le régime des faillites dans les 24 prochains mois[86].

Charbon

Le déclin du charbon aux États-Unis s'est accéléré en 2015 du fait de la baisse de la demande chinoise : en un an, quatre grandes entreprises charbonnières, représentant au total le quart de la production de charbon du pays, se sont placées sous le régime de la loi sur les faillites aux États-Unis (« Chapitre 11 »), dont Arch Coal, numéro deux du secteur avec 13,2 % de la production totale. L'AIE prévoit une nette décroissance de la consommation de charbon aux États-Unis : -2,1 % par an entre 2013 et 2020, ainsi que de la production : -2,2 % par an. À partir d', la production d'électricité à partir de gaz a dépassé celle à partir de charbon pour la première fois de son histoire. La zone la plus affectée en 2015 a été celle des Appalaches, et notamment l'État de Virginie-Occidentale, où la production a baissé de 40 % par rapport à la moyenne 2010-2014, en raison de coûts de production plus élevés[87]. En , le numéro un du secteur charbonnier, Peabody Energy, dont la part de marché est de près de 20 %, a demandé à être placé sous la protection du régime des faillites, n'ayant pas pu honorer le paiement d'intérêts sur sa dette ; c'est en un an la cinquième faillite parmi les grands du charbon américain : Patriot Coal, Walter Energy, Alpha Natural Resources et Arch Coal, représentant au total avec Peabody 45 % de la production américaine de charbon[88].

Le , Scott Pruitt, directeur de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), signe le décret d’abrogation du plan pour une énergie propre (Clean Power Plan) engagé en 2015 par l’administration Obama pour orienter le pays vers une réduction de 32 % des émissions liées à la production d’électricité d’ici à 2030 par rapport à 2005. Ce plan prévoyait la fermeture des centrales à charbon les plus vétustes et les plus polluantes ; il était bloqué depuis par la Cour suprême, saisie par une trentaine d’États américains. Les États-Unis comptaient 523 centrales à charbon en 2010 ; il n'en restait plus que 287 à mi-2017 ; les effectifs du secteur charbonnier ont chuté de 800 000 en 1920 à 80 000 en 2016[89].

Selon Newsweek, alors que Donald Trump se présente comme « celui qui a sauvé les mines de charbon », dix-sept centrales électriques au charbon ont annoncé leur fermeture en 2017 ; le nouveau directeur de l'Autorité de sûreté et de santé des mines (MSHA), David Zatezalo, est un ancien patron d'une mine qui a reçu plus de 2 millions de dollars d'amendes pour 162 infractions à la législation sur la sécurité et la santé dans les mines ; la déréglementation de l'industrie charbonnière a conduit nombre de propriétaires de mines à assouplir les règles de sécurité et à embaucher des mineurs sans formation ; sur les 15 mineurs qui ont perdu la vie en 2017 (le nombre le plus élevé depuis 2014 alors que les effectifs ont baissé de 60 000 personnes depuis lors), sept avaient moins d'un an d'expérience[90].

Réserves de charbon

Les réserves prouvées récupérables de charbon des États-Unis étaient estimées par l'Agence fédérale allemande pour les sciences de la terre et les matières premières (BGR) à 218,5 Gt (milliards de tonnes) fin 2020, soit 28,9 % des réserves mondiales[r 5], et celles de lignite) à 29,9 Gt, soit 9,3 % du total mondial[r 6]. Au total, ces réserves atteignent 5 779 EJ, soit 25,8 % des réserves mondiales, au 1er rang devant la Chine (15,5 %), la Russie (12,5 %), l'Australie (12,1 %) et l'Inde (12,0 %). Elles représentent 172 ans de production au rythme de 2021[b 5].

Au 1er janvier 2022, les réserves prouvées de charbon sont estimées à 471 Gt (milliards de short tons[n 4]), dont 251 Gt sont jugées récupérables[91], dont 145 Gt en mines souterraines et 106 Gt à ciel ouvert. Les États les mieux dotés sont le Montana (74,3 Gt), l’Illinois (37,6 Gt), le Wyoming (34,5 Gt), la Virginie-Occidentale (16,2 Gt), le Kentucky (13,8 Gt), l'Ohio (11,2 Gt), la Pennsylvanie (10,9 Gt), le Colorado (9,4 Gt), le Texas (9 Gt)[92].

Production de charbon

En 2021, la production des États-Unis s'élevait à 11,65 EJ (exajoules), soit 7,0 % du total mondial, au 5e rang mondial, derrière la Chine : 85,15 EJ, soit 50,8 % du total mondial, l'Indonésie (9,0 %), l'Inde (8,0 %), qui a dépassé les États-Unis en 2016, et l'Australie (7,4 %) ; la production américaine est en hausse de 8,9 % par rapport à 2020, mais en recul de 48 % entre 2011 et 2021[b 5].

En 2021, la production de charbon provenait pour 62 % de mines à ciel ouvert ; cinq états totalisent 73 % de la production de charbon : le Wyoming (41 %), la Virginie occidentale (14 %), la Pennsylvanie (7 %), l'Illinois (6 %) et le Montana (5 %). Deux mines géantes produisent à elles seules 21 % du charbon américain : North Antelope Rochelle et Black Thunder, dans le Wyoming, qui compte sept des dix plus grandes mines du pays. La géographie du charbon comprend trois grandes régions : celle des Appalaches (27 % de la production totale), celle de l'intérieur (16 %) et la région occidentale (57 %). La région des Appalaches tire 82 % de sa production de mines souterraines et celle de l'intérieur 67 %, alors que dans la région occidentale (Wyoming, Montana, etc) 91 % de la production provient de mines à ciel ouvert[93].