Oléoduc trans-Alaska

L’oléoduc trans-Alaska (en anglais : Trans-Alaska Pipeline System, abrégé en TAPS) relie les champs pétrolifères du nord de l'Alaska à Valdez, port maritime libre de glace d'où le pétrole peut être acheminé pour raffinage. Il traverse tout l'État, du nord au sud, sur 1 288 km. L'oléoduc est exploité par Alyeska Pipeline Service Company, un groupe détenu à 48 % par BP.

| Oléoduc trans-Alaska Trans-Alaska Pipeline System | ||

Vue d'une partie de l'oléoduc trans-Alaska. Selon la borne kilométrique, ce tronçon se trouve, grossièrement, à 562 milles (904,45 km) de Valdez en Alaska. L'oléoduc est régulièrement soutenu par des pieds en forme de H. Chaque branche verticale du H est surmontée de deux caloducs, appareils servant à maintenir la température du pergélisol sous-jacent plus basse que son point de fusion. | ||

| Informations géographiques | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Tracé | Prudhoe Bay – Valdez | |

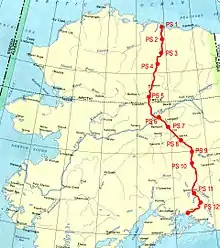

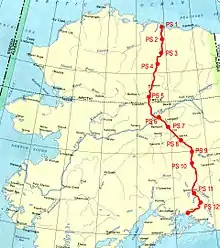

Carte de l'Alaska indiquant le tracé de l'oléoduc et la position des stations de pompage. | ||

| Informations générales | ||

| Mise en service | 1977 | |

| Longueur | 1 288 km | |

| Diamètre | 121,9 cm | |

| Capacité de transport | 339 600 m3/jour | |

| Propriétaire(s) | Alyeska Pipeline Service Company | |

Après la découverte du champ pétrolifère de Prudhoe Bay en 1968, plusieurs options furent envisagées afin d'acheminer le pétrole jusqu'aux centres de raffinage. L'oléoduc se révéla comme celle présentant le moins d'inconvénients. Cependant, de nombreux recours en justice furent déposés par des groupes de conservation et les peuples amérindiens concernés par le tracé. Après de longues batailles juridiques et plusieurs évolutions de la législation votées par le Congrès américain, la construction de l'oléoduc commença le , dans le cadre du Project Independence. L'oléoduc fut mis en service plus de deux ans plus tard, le . Sa construction mobilisa des dizaines de milliers de travailleurs et de nombreux défis durent être relevés. L'oléoduc traverse des étendues sauvages, quasiment vierges, trois grandes chaînes montagneuses et un millier de rivières et torrents, dont le fleuve Yukon. Il franchit des zones sismiques, notamment la faille de Denali. Des milliers de caloducs permettent d'éviter la fonte du pergélisol qui causerait l'instabilité du support de la conduite.

Depuis sa mise en service jusqu'en 2015, l'oléoduc trans-Alaska a transporté plus de 17,1 milliards de barils de pétrole entraînant un afflux massif de richesses. L'Alaska passe, en quelques décennies, de l’État au plus fort taux d'imposition à celui ayant le taux le plus faible. Plusieurs fonds ont ainsi été créés pour gérer les ressources financières de l'Alaska générées par l'oléoduc.

Malgré des procédures de maintenance avancées, l'oléoduc a subi plusieurs fuites de pétrole, entraînant des dommages environnementaux[n 1]. Avec la diminution de la production des champs pétrolifères de la région, il est prévu, à long terme, l'arrêt de l'oléoduc, son démantèlement, et la réhabilitation des terrains. Cependant, en 2016, aucune date n'est encore fixée et cette échéance n'est pas prévue avant plusieurs dizaines d'années.

Origine

La découverte du pétrole de l'Alaska puis le classement de la zone en tant que réserve pétrolière des États-Unis au début du XXe siècle furent les précurseurs de la découverte du champ pétrolifère de Prudhoe Bay en 1968, l'un des plus grands gisements de pétrole au monde. Du fait de l'éloignement et des conditions climatiques extrêmes s'est rapidement posée la question du transport du pétrole vers les centres de raffinage. De nombreuses solutions ont été envisagées, mais c'est finalement le transport par oléoduc entre Prudhoe Bay et Valdez qui s'est imposé.

Le pétrole de l'Alaska

La tourbe du Versant nord de l'Alaska, saturée en hydrocarbures, était utilisée depuis des millénaires par le peuple Iñupiat pour se chauffer et s'éclairer. Ce sont des baleiniers installés à Point Barrow qui repérèrent la substance utilisée par les Iñupiat et y reconnurent le pétrole. Charles Brower, un baleinier installé à Barrow et responsable de comptoirs le long de la côte arctique, demanda au géologue Alfred Hulse Brooks (en) d'inspecter des suintements pétroliers à Cape Simpson et Fish Creek dans l’extrême nord de l'Alaska, à l'est du village de Barrow[1]. Le rapport de Brooks confirma les observations de Thomas Simpson, un officier de la Compagnie de la Baie d'Hudson qui fut le premier à observer les suintements en 1836[2]. Des suintements similaires furent trouvés à proximité de la rivière Canning en 1919 par Ernest de Koven Leffingwell[3]. À la suite de la Première Guerre mondiale, la Marine américaine remplaça le charbon comme carburant pour ses navires par le pétrole. Il devint donc primordial pour le gouvernement des États-Unis de s'assurer un approvisionnement stable en pétrole. Le président Warren G. Harding établit par décret une série de réserves navales de pétrole (NPR-1 à -4) à travers le pays. Ces zones, supposées riches en pétrole, furent réservées pour une exploitation future par la Marine. La NPR-4 était située à l'extrême nord de l'Alaska, au sud de Barrow, et couvrait 93 000 km2[4]. D'autres réserves navales de pétrole furent impliquées dans des controverses de corruption gouvernementale dans le scandale du Teapot Dome.

Les premières explorations de la NPR-4 furent entreprises par l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) entre 1923 et 1925. Leur objectif était de dresser une carte, ainsi que d'identifier et de caractériser les ressources en charbon dans la partie ouest ; dans les zones est et nord, les recherches portaient sur les ressources pétrolières. Ces études se faisaient principalement à pied, les techniques de forage et d'exploration à distance n'étant pas disponible à l'époque. Ces études sont à l'origine de nombreux noms de lieux situés au sein des zones explorées, notamment le Philip Smith Mountains quadrangle. Les résultats de ces recherches sont détaillés par Smith et Mertie[5].

La réserve resta inexploitée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale qui raviva la nécessité d'explorer de nouvelles zones pétrolifères. Afin d'identifier les ressources, une campagne en deux volets fut lancée. Des avions de brousse, des guides iñupiat locaux et du personnel d'agences multiples furent utilisés pour repérer les suintements à partir de 1943. En 1944, la Marine américaine finança l'exploration près de Umiat Mountain, sur la rivière Colville au pied de la chaîne Brooks[6]. Des arpenteurs de l'USGS furent répartis sur la zone dans le but de déterminer ses limites jusqu'en 1953, année où la Marine suspendit les financements du projet. Les recherches mirent au jour plusieurs champs pétrolifères, notamment celui d'Alpine et celui d'Umiat, mais les coûts de développement de la production étaient trop élevés[7].

Quatre ans après la fin de l'étude financée par la Marine, la Richfield Oil Corporation (qui fusionna en 1966 pour devenir l'Atlantic Richfield Company, ARCO) fora avec succès un puits de pétrole près de la rivière Swanson dans le sud de l'Alaska, dans les environs de Kenai[8]. Le champ pétrolifère de Swanson River fut ainsi le premier exploité commercialement en Alaska, incitant le développement d'une multitude d'autres par la suite[9]. En 1965, cinq gisements pétrolifères et onze gaziers étaient en exploitation. Grâce à ces succès et aux explorations antérieures de la Marine, les ingénieurs en déduisirent que la zone de l'Alaska située au nord de la chaîne Brooks devait contenir de larges réserves de gaz et de pétrole[10]. L'exploitation posait un défi à cause de son isolement et des conditions climatiques extrêmes. Il était estimé qu'il fallait extraire entre 32 et 79 millions de m3 de pétrole (entre 201 et 497 millions de barils) pour rendre l'exploitation du gisement du Versant nord de l'Alaska économiquement viable[8].

En 1967, l'ARCO commença des études détaillées dans la région de Prudhoe Bay. En janvier 1968, des rapports firent état de gaz naturel dans un puits de découverte[11]. Le une équipe d'ARCO fora un gisement important[12]. Un puits de découverte commença à produire à un débit de 1 152 barils par jour[11]. Le 25 juin, ARCO annonça la découverte d'un second puits pouvant potentiellement produire au même débit que le premier. Ces deux puits confirmèrent l'existence du champ pétrolifère de Prudhoe Bay. Ce gisement contenait 25 milliards de barils de pétrole, ce qui en faisait le plus grand d'Amérique du Nord et le 18e dans le monde[12].

Transporter le pétrole

Rapidement apparut le problème de l'exploitation commerciale du champ et de la façon de transporter la production jusqu'au marché américain. Un oléoduc représente un investissement important, mais ses coûts d'exploitation sont faibles. Aucun oléoduc de longueur aussi importante que celle requise pour le nouveau champ n'avait encore été construit. D'autres solutions furent proposées. Boeing envisagea un transport grâce à une flotte d'avions cargo géants à 12 moteurs de modèle Boeing RC-1[13]. General Dynamics proposa des sous-marins ravitailleurs pour franchir la calotte glaciaire arctique par le dessous ; un autre groupe encore suggéra l'extension de l'Alaska Railroad jusqu'à Prudhoe Bay[14].

En 1969, Humble Oil and Refining Company envoya un pétrolier spécialement équipé, le SS Manhattan dans le but de tester la possibilité de transporter le pétrole grâce à des pétroliers brise-glace[15]. Le Manhattan, équipé de puissants moteurs et d'hélices renforcées, traversa avec succès le passage du Nord-Ouest reliant l'océan Atlantique à la mer de Beaufort. Cependant, à cause de glaces importantes, il dut emprunter le détroit du Prince-de-Galles au lieu du détroit de McClure initialement prévu. Sur le chemin du retour, il fut escorté par un brise-glace des garde-côtes canadiens, le CCGS John A. Macdonald (en). Bien que le Manhattan réédita sa traversée par le passage du Nord-Ouest l'année suivante, en 1970, cette voie de transport fut jugée trop risquée[16]. L'oléoduc s'imposa donc comme la seule solution viable pour transporter le pétrole jusqu'à Valdez, le port libre de glace le plus proche, à près de 1 280 km de distance.

Création d'Alyeska

En février 1969, avant même le retour du SS Manhattan à son point de départ sur la côte Est des États-Unis, le Trans-Alaska Pipeline System (TAPS), un groupement non constitué en société créé par ARCO, British Petroleum et Humble Oil en octobre 1968[17], demanda la permission au département de l'intérieur des États-Unis d'effectuer des études géologiques et d'ingénieries pour le tracé d'un oléoduc entre Prudhoe Bay et Valdez, au travers de l'Alaska. Avant même le début des premières études de faisabilité, les entreprises pétrolières avait déjà sélectionné le trajet approximatif de l'oléoduc[18]. La permission fut accordée et des équipes d'ingénieurs débutèrent les études et les carottages sur le terrain.

TAPS espérant commencer la construction en septembre 1969, des appels d'offres pour des quantités importantes de canalisations en acier d'un diamètre de 48 pouces (122 cm) furent lancés[19]. Aucune entreprise américaine ne fabriquant de canalisation de cette dimension, ce sont trois sociétés japonaises — Sumitomo Metal Industries Ltd., Nippon Steel Corporation et Nippon Kokan Kabushiki Kaisha — qui obtinrent un contrat de plus de 100 millions de dollars pour les 1 280 km de l'oléoduc. Un appel d'offres de 30 millions de dollars fut aussi publié pour la première des pompes assurant la circulation du pétrole le long de l'oléoduc[20].

En juin 1969, alors que le Manhattan traversait le passage du Nord-Ouest, TAPS déposa une demande de permis au département de l'Intérieur pour la construction d'un oléoduc sur 1 280 km de terrains publics, de Prudhoe Bay à Valdez[21]. Le document requérait un droit de passage sur 30,5 m de large pour la construction souterraine d'un oléoduc de 48 pouces (122 cm) et de 11 stations de pompage. Un autre droit de passage était aussi sollicité pour l'édification d'une route de construction et de maintenance parallèle à l'oléoduc. Un document de 20 pages contenait toutes les informations collectées par TAPS durant son expertise sur le terrain[22].

Le département de l'Intérieur envoya du personnel pour étudier la route et les travaux proposés par TAPS. Max Brewer, un expert de l'Arctique chargé du Laboratoire de recherche arctique naval à Barrow, conclut que l'enterrement de la majeure partie de l'oléoduc ne pouvait être envisagé du fait de la présence abondante de pergélisol le long du tracé. Dans son rapport, Brewer mentionna que le pétrole chaud transporté par l'oléoduc ferait fondre le pergélisol environnant, causant ainsi son instabilité, son support se transformant en boue. Ce rapport fut transmis aux comités appropriés du Congrès, qui devaient approuver la demande de droit de passage, celle-ci concernant une surface supérieure à celle autorisée par le Mineral Leasing Act de 1920 (en) et parce qu'elle remettait en cause un moratoire sur l'acquisition de terres non appropriées en Alaska imposé en 1966 par l'ancien secrétaire à l'Intérieur Stewart Udall[23] - [24].

Le moratoire d'Udall avait notamment pour objectif de protéger les territoires des peuples autochtones[25]. À l'automne 1969, TAPS et le département de l'Intérieur tentèrent de contourner le moratoire en obtenant des renonciations de la part des villages autochtones sur les portions de terrain se situant sur le tracé de l'oléoduc. Fin septembre, tous les villages concernés ayant donné leur accord pour un droit de passage, le secrétaire à l'Intérieur Walter Hickel demanda au Congrès de lever le moratoire pour l'ensemble du projet. Après plusieurs mois de consultations en comités au Sénat et à la Chambre, l'autorisation fut donnée à Hickel de lever le moratoire et de donner le feu vert pour le projet d'oléoduc.

Ainsi TAPS commença à rechercher des sous-traitants pour la construction de la route de service, une voie de transport qui devait longer l'oléoduc tout le long de son parcours. Les engins de chantier et les équipes étaient prêts à travailler dès l'autorisation de Hickel et la fonte des neiges[26]. Cependant, avant que Hickel ne donne son autorisation, une injonction fut émise auprès d'un juge de Washington, DC par une entité composée d'Amérindiens d'Alaska et de groupes de conservation de la nature contre la poursuite du projet. Plusieurs villages amérindiens qui avaient abandonné leur prérogative sur le droit de passage revinrent sur leur position, dénonçant l'absence de sous-traitants et de travailleurs amérindiens[27].

Le , le juge George Luzerne Hart (en), de la Cour fédérale de district du District de Columbia ordonna au département de l’Intérieur de ne pas donner l'autorisation de construction pour l'une des sections de l'oléoduc concernée par la requête[28]. Moins de deux semaines plus tard, les arguments des groupes de conservation de la nature, dénonçant la violation du Mineral Leasing Act et du National Environmental Policy Act qui venait d'entrer en vigueur, furent entendus par le juge Hart. Il émit une injonction à l'encontre du projet, empêchant le département de l'Intérieur d'autoriser la construction de l'oléoduc[29].

Après ce coup d'arrêt au projet, TAPS se restructura sous le nom de Alyeska Pipeline Service Company, une société à responsabilité limitée[30]. L'ancien directeur de Humble Oil, Edward L. Patton, fut nommé à la tête de la nouvelle entreprise et débuta un lobbyisme important en faveur de la mise en place d'un accord prenant en compte les revendications amérindiennes pour résoudre les différends concernant les droits de passage pour l'oléoduc[31].

Opposition

L'opposition au projet d'oléoduc fut menée principalement par deux groupes : les peuples amérindiens d'Alaska et les groupes de conservation de la nature. Les Amérindiens s'inquiétaient que l'oléoduc traverse leurs terres traditionnelles, sans avantage économique direct en retour. Les groupes de conservation voyaient une atteinte au dernier sanctuaire de la nature sauvage américaine[32]. Ces deux mouvements d'opposition lancèrent des actions en justice dans le but d'empêcher la construction et arrivèrent à leurs fins entre 1970 et 1973.

Des groupes de conservation

Bien que les groupes de conservation de la nature et les organisations environnementales manifestèrent leur opposition au projet avant 1970, l'entrée en vigueur du National Environmental Policy Act (NEPA) leur donna une base juridique pour s'opposer à l'oléoduc. Des ingénieurs spécialistes de l'Arctique s'inquiétèrent du peu d'expertise démontrée par le projet, avec des plans initiaux pour un oléoduc souterrain dans le pergélisol[33]. Une clause du NEPA imposant de considérer d'autres possibilités, ainsi qu'une autre obligeant à la réalisation d'une étude d'impact environnemental permirent à la Wilderness Society (en), à Friends of the Earth et à l’Environmental Defense Fund de mener une action en justice contre le projet au printemps 1970[34].

En raison des diverses injonctions à l'encontre du projet, Alyeska dut poursuivre ses investigations sur le terrain pendant l'été 1970. Les informations récoltées furent soumises au département de l'Intérieur en octobre 1970[35], et une première version de l'étude d'impact environnemental fut publiée en janvier 1971[36]. Dès sa parution, l'étude de 294 pages fut vivement critiquée. Plus de 12 000 pages de dépositions et de preuves furent rassemblées durant les débats au Congrès qui s'ensuivirent jusqu'à la fin mars[37]. Les opposants au projet dénonçaient les impacts sur la toundra, les risques de pollutions, les nuisances envers les animaux, les caractéristiques géographiques ainsi que le manque d'informations fournies par Alyeska concernant l'ingénierie du projet. Le rapport permit cependant de réduire la virulence des polémiques autour des projets de substitution. Toutes les autres propositions, que ce soit l'extension de la ligne de chemin de fer de l'Alaska, un tracé alternatif au travers du Canada, la construction d'un port à Prudhoe Bay ou d'autres encore, étaient considérées comme ayant un plus haut risque environnemental que la construction d'un oléoduc traversant l'Alaska[36].

Les opposants dirigèrent aussi leurs critiques contre la route de construction et de maintenance parallèle à l'oléoduc. Alors qu'une clause dans le projet envisageait le démontage de l'oléoduc après un certain temps, il n'était fait aucune mention de l'avenir de la route. Sydney Howe, le président de la Conservation Foundation avertit donc en ces termes : « Le pétrole devrait durer pendant une cinquantaine d'années. Une route subsistera à jamais[n 2] - [38]. » Le débat était lié à la lenteur de la croissance des plantes et des animaux dans le nord de l'Alaska du fait des conditions climatiques extrêmes et de la période de pousse très brève. Dans sa déposition, un défenseur de l'environnement affirma que les arbres de l'Arctique, bien que d'une hauteur de quelques pieds seulement, germèrent « à l'investiture de George Washington »[n 3] - [39].

Le débat qui eut l'impact symbolique le plus important concerna l'influence de l'oléoduc sur les troupeaux de caribous[40]. Les écologistes affirmèrent que les conséquences seraient similaires à celles du premier chemin de fer transcontinental sur le bison américain[40]. Les opposants redoutaient que l'oléoduc ne bloque les routes migratoires traditionnelles, avec pour effet une réduction du nombre d'individus et une plus grande vulnérabilité face à la chasse. Les opposants à l'oléoduc utilisèrent le symbole du caribou dans leur communication, notamment avec la publication d'une photo d'un chariot élévateur transportant plusieurs caribous tués à la chasse avec la légende « il n'y a pas qu'une seule manière de permettre au caribou de franchir l'oléoduc de l'Alaska »[n 4] - [41]. L'utilisation du caribou comme exemple des impacts environnementaux de l'oléoduc atteignit son apogée au printemps 1971, au moment où la première étude d'impact était débattue[41].

Des peuples amérindiens

En 1902, le département de l'Agriculture des États-Unis classa 64 750 km2 du sud-est de l'Alaska sous la dénomination de forêt nationale de Tongass[42]. Les Tlingits qui vivaient dans cette zone protestèrent, argumentant que ces terres leur appartenaient et qu'elles leur avaient été injustement confisquées. En 1935, le Congrès vota une loi permettant aux Tlingits un recours en justice afin de faire valoir leurs droits à une indemnisation ; le traitement du dossier s'éternisa jusqu'en 1968, date à laquelle un accord abouti à une compensation de 7,5 millions de dollars[43]. À la suite des poursuites en justice engagées par les Amérindiens contre la construction de l'oléoduc trans-Alaska, le précédent fut cité à de nombreuses reprises dans les débats, notamment afin d'éviter que les 33 ans qui avaient été nécessaires aux Tlingits pour obtenir compensation ne se répètent[44]. Entre 1968 et 1971, une série de projets de loi furent soumis au Congrès pour des compensations à l'échelle nationale des revendications amérindiennes[45]. Un projet de loi offrant 7 millions de dollars fut catégoriquement rejeté[46].

La fédération des Amérindiens d'Alaska (en) fondée en 1966, engagea Arthur Goldberg, ancien juge assesseur de la Cour suprême des États-Unis, qui proposa que l'accord inclue 161 900 km2 de terres ainsi qu'une indemnisation de 500 millions de dollars[46]. Le débat resta au point mort jusqu'à ce qu’Alyeska fasse du lobbyisme auprès du Congrès américain en faveur d'une loi reconnaissant les demandes des Amérindiens, dans le but de lever les injonctions contre la construction de l'oléoduc[46]. En octobre 1971, le président Richard Nixon signa l’Alaska Native Claims Settlement Act (en) (ANCSA). Selon cette loi, les Amérindiens renonçaient à leurs revendications sur leurs terres en échange de quoi ils obtenaient 962,5 millions de dollars américains ainsi que 601 000 km2 de terrains fédéraux[47]. L'argent et les terres furent partagés entre les villages et les associations régionales amérindiennes, qui redistribuèrent des actions à leurs administrés. Les dividendes étaient calculés à la fois sur les bénéfices de l'accord mais aussi sur les profits de l'entreprise[48]. Pour Alyeska, la clause la plus importante de l'ANCSA était celle qui spécifiait qu'aucune attribution de terres aux Amérindiens ne pouvait se faire sur le tracé de l'oléoduc[49].

Contestations juridiques et politiques

Alyeska et les compagnies pétrolières durent se défendre contre les objections à l'encontre de la construction de l'oléoduc à la fois devant les tribunaux et le Congrès, où les débats à propos de la déclaration d'impact environnemental durèrent pendant toute l'année 1971. Des observations sur le Davidson Ditch (en), une autre conduite en Alaska du même diamètre que l'oléoduc, démontrèrent que les caribous étaient capables de sauter une telle hauteur[50]. Sur les dommages irrémédiables à la nature sauvage de l'Alaska, il fut rétorqué que 70 ans après la ruée vers l'or de Fairbanks qui eut lieu au début des années 1900, la majorité des restes de cette exploration avait disparu[51]. Certains opposants au projet se satisfirent du concept préliminaire proposé par Alyeska qui proposait la mise en place de passages fauniques aériens et souterrains pour les gros mammifères, d'un système automatique de détection des fuites et d'arrêt de la conduite, d'isoler la conduite avec des graviers et du polystyrène pour éviter la fonte du pergélisol, et d'autres techniques encore[52]. D'autres opposants en revanche, tels que les pêcheurs, maintinrent leur opposition par crainte des fuites de pétroliers au sud de Valdez[53].

Tous les éléments en faveur et à l'encontre de l'oléoduc furent consignés dans les 3 500 pages du rapport d'impact environnemental final en neuf volumes, publiés le [49]. Bien que le sénateur de l'Alaska Ted Stevens déclara que le rapport « n'a[vait] pas été rédigé par un partisan »[n 5], il conservait l'approbation générale en faveur de la construction qui avait été démontrée dans la version initiale du rapport[54]. Le secrétaire à l'Intérieur Rogers Morton attendit 45 jours pour recevoir les commentaires. Les groupes de conservation rédigèrent un document de 1 300 pages s'opposant à l'étude d'impact[55]. Celui-ci n'influença pas le juge Hart qui leva l'injonction à l'encontre du projet le [56].

Les groupes de défense de l'environnement qui avaient rédigé l'injonction firent appel de la décision le devant la Cour d'appel fédérale des États-Unis de l'État de Washington qui cassa partiellement la décision du juge Hart. La cour mentionna que, bien que l'étude d'impact prenait en compte les directives du NEPA, elle ne respectait pas le Minerals Leasing Act qui n'autorisait pas la délivrance d'un droit de passage suffisamment large pour les besoins de l'oléoduc[56]. Les entreprises pétrolières et Alyeska firent appel de la décision devant la Cour suprême des États-Unis, qui refusa en avril 1973 de statuer sur l'affaire[57].

Débats au Congrès

À la suite de la décision de la cour d'appel, Alyeska et les compagnies pétrolières commencèrent une campagne de lobbying au Congrès dans le but d'obtenir un amendement du Minerals Leasing Act ou une nouvelle loi qui autoriserait la délivrance d'un droit de passage plus large. Les auditions à ce sujet devant le comité Intérieur du Sénat débutèrent le [58]. Les groupes d'opposition modifièrent donc leur attitude, passant d'une contestation sur les bases du NEPA à une bataille contre un amendement ou une nouvelle loi[59]. Au printemps et à l'été 1973, ils proposèrent deux projets, l'un étant un oléoduc trans-Canada, l'autre un transport par le rail. Sachant que l'argument de laisser le pétrole sous terre n'avait aucune chance d'aboutir, ils avaient proposé des solutions qu'ils jugeaient moins néfastes[60]. Cependant elles exigeaient plus de terrain et présentaient un plus grand risque de dommages à l'environnement que l'oléoduc trans-Alaska[61].

Les auditions au Sénat et à la Chambre, les deux parties constitutives du Congrès, se prolongèrent pendant l'été 1973, à la fois sur des projets de lois et sur l'amendement du Mineral Leasing Act. Le , l'amendement Mondale-Bayh requérant plus d'études sur le sujet, fut rejeté[62]. Cet événement fut suivi par une autre victoire pour les partisans de l'oléoduc, lorsqu'un amendement proposé par le sénateur de l'Alaska, Mike Gravel, fut approuvé par le Sénat. L'amendement déclarait que le projet n'allait pas à l'encontre du NEPA et modifiait le Mineral Leasing Act en donnant un droit de passage plus large pour l'oléoduc trans-Alaska[63]. Après réexamen du vote, il fut déclaré à égalité (49-49) et le vote du vice-président Spiro Agnew fut requis ; il vota en faveur de l'amendement[64]. Un amendement similaire fut voté à la Chambre le [65].

Choc pétrolier et autorisation

Le , l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole déclara un embargo pétrolier contre les États-Unis notamment en représailles à son soutien à Israël durant la guerre du Kippour. Les États-Unis couvrant à l'époque 35 % de leurs besoins pétroliers par des importations[66], l'embargo eut un impact majeur sur l'économie du pays. Les prix de l'essence grimpèrent en flèche, les pénuries aux stations-service étaient monnaie courante et le rationnement fut envisagé. Les Américains souhaitaient trouver une solution à ce problème et le président Richard Nixon débuta un lobbying en faveur de l'oléoduc trans-Alaska comme une partie de la réponse au problème.

Le soutien de Nixon au projet d'oléoduc datait cependant d'avant la crise pétrolière. Le , il déclara dans un communiqué que l'oléoduc était une priorité pour la fin des sessions au Congrès de l'année[67]. Le , après trois semaines d'embargo, il réaffirma à nouveau sa position. Les membres du Congrès, sous la pression de leurs administrés, préparèrent la loi d'autorisation de l'oléoduc trans-Alaska (en) qui levait tous les obstacles juridiques à la construction de l'oléoduc, prévoyait des avantages financiers et accordait un droit de passage pour la construction[68]. Le projet de loi fut rédigé, présenté à la hâte devant un comité et approuvé par la Chambre le par 361 voix contre 14. Le jour suivant, il fut voté par le Sénat par 80 voix contre 15[69]. La loi fut signée par Nixon le et le droit de passage pour l'oléoduc et la voie de transport parallèle accordés au niveau fédéral le [70]. L'accord fut signé par les compagnies pétrolières le , permettant ainsi le début des travaux de construction[71].

Construction

Bien que l'autorisation légale de construction ait été obtenue en , les conditions climatiques, le recrutement des ouvriers et la construction de la Dalton Highway firent que la construction de l'oléoduc lui-même ne débuta pas avant le mois de mars[72]. La première section de conduite fut posée le [73]. Entre 1974 et le , date à laquelle le premier baril atteignit Valdez[74] (après une mise en service quelques jours plus tôt le [75]), des dizaines de milliers de personnes furent employées sur le chantier de construction de l'oléoduc[76]. Des milliers de travailleurs vinrent en Alaska, attirés par la perspective d'emplois bien payés, à une époque où une grande partie des États-Unis subissait une récession économique[77].

Les travailleurs durent faire face à des conditions de travail difficiles, dans un environnement froid et inhospitalier, avec de longues heures de travail. Le terrain difficile, notamment au niveau du col Atigun, du canyon de Keystone et près de la rivière Sagavanirktok, obligea les ouvriers à résoudre des problèmes qui n'avaient pas été envisagés[78]. À cause de soudages défectueux et d'accusations de contrôles qualité insuffisants, le Congrès ordonna une enquête, qui ne révéla que peu d'éléments[79] - [80]. Plus de 8 milliards de dollars furent investis dans la construction de l'oléoduc, du terminal maritime de Valdez ainsi que des 11 stations de pompage[81] - [82]. Durant la construction, 32 employés d’Alyeska et de ses sous-traitants trouvèrent la mort à cause de leur travail. Ce nombre n'inclut pas les décès chez les transporteurs[83].

Répercussions

La construction de l'oléoduc trans-Alaska et son achèvement en 1977 eurent des conséquences majeures sur l'Alaska, les États-Unis ainsi que le reste du monde. Des petites villes au marché mondial du pétrole, les répercussions se firent sentir au niveau économique, physique mais aussi social.

Villes champignons

La construction de l'oléoduc entraîna une vague de prospérité importante pour les villes situées le long du tracé. Avant le début de la construction, la grande majorité des habitants des villes telles que Fairbanks, toujours en reconstruction après une inondation importante en 1967, avaient apporté leur soutien à l'oléoduc[84]. En 1976, après un pic de criminalité, des infrastructures publiques surchargées et un afflux important de personnes peu familières des coutumes de l'Alaska, 56 % des résidents déclaraient que l'oléoduc avait aggravé la situation à Fairbanks[85]. À Valdez, la population passa de 1 350 en 1974 à 6 512 à l'été 1975, puis à 8 253 en 1976[86].

Cette hausse rapide de la population eut plusieurs conséquences négatives. Le prix des logements monta en flèche ; une maison vendue à 40 000 dollars en 1974 en valait le double un an plus tard[87]. À Valdez, le prix du foncier s'envola. Une parcelle achetée à 400 dollars à la fin des années 1960 valait 4 000 dollars en 1973, 8 000 dollars en 1974 et 10 000 dollars en 1975[88]. Les prix des locations s'élevèrent aussi à cause de la forte demande. Une maison en rondins de deux pièces sans eau courante se louait à 500 dollars par mois[89]. À Fairbanks, une maison avec deux chambres abrita 45 travailleurs, qui partageaient les lits à tour de rôle pour 40 dollars par semaine[90]. À Valdez, un appartement loué 286 dollars au mois en décembre 1974 coûtait 520 dollars en mars 1975 et 1 600 dollars (avec obligation d'accepter deux colocataires) en avril 1975. Les hôtels affichaient complet jusqu'à Glenallen, 115 milles (185 km) au nord de Valdez[91].

Cette explosion des prix du logement s'expliquait par les salaires élevés versés aux ouvriers qui travaillaient sur le chantier[92]. Les autres professions en Alaska, peu concernées par la construction, réclamèrent elles aussi des salaires plus élevés. Les entreprises qui n'étaient pas concernées par la construction ne pouvaient soutenir ces hausses de salaire, ce qui entraîna une forte augmentation du taux de renouvellement du personnel. À Fairbanks, l'entreprise Yellow Cab avait un taux de renouvellement de 800 % alors que dans un restaurant proche, ce taux atteignit 1000 %[93]. De nombreux emplois furent occupés par des élèves d'écoles du secondaire (high schools). Afin de faire face à la demande, une école de Fairbanks organisa un roulement sur deux tranches horaires, avec une session le matin et une l'après-midi pour les élèves qui devaient aussi travailler huit heures par jour[94]. Des salaires et une population en hausse signifia une augmentation de la demande en biens et en services. Faire la queue faisait partie de la vie quotidienne à Fairbanks, où le restaurant McDonald's devint le numéro deux mondial en termes de ventes, juste derrière celui de Stockholm récemment ouvert[95]. Alyeska et ses sous-traitants s'approvisionnaient en gros auprès des commerces locaux, entraînant des pénuries multiples, de voitures, de pièces de tracteurs, de batteries ou encore d'échelles[95].

L'afflux d'argent créa une montée importante de la criminalité et des activités illicites dans les villes situées le long du tracé de l'ouvrage. Les policiers des villes et d’État démissionnèrent massivement pour travailler à la sécurité de l'oléoduc, là où les salaires étaient bien plus élevés que dans le secteur public, ce qui contribua à détériorer d'autant plus la situation[96]. La Second Avenue de Fairbanks devint un lieu de prédilection pour la prostitution et il y avait des dizaines de bars à travers la ville. Le département de la police de Fairbanks estima entre 40 et 175 le nombre de prostituées en 1975 travaillant dans la ville de 15 000 habitants[97].

La prostitution attira les proxénètes qui se livraient à des guerres de territoire. En 1976, la police dû répondre à une fusillade entre proxénètes qui faisaient usage de leurs armes automatiques[98]. La grande majorité des interventions de police étaient cependant liées à des bagarres entre ivrognes[98]. Sur le chantier, le vol était le problème principal. Une comptabilité défaillante et une mauvaise tenue des registres causèrent le vol d'un nombre important d'outils et d'équipements[99]. Le Los Angeles Times écrivit en 1975 que 200 des 1 200 camions jaunes d’Alyeska manquaient à l'appel en Alaska, éparpillés entre Miami et Mexico. Alyeska nia, affirmant que seulement de 20 à 30 camions manquaient[100]. Une technique d'escamotage courante consistait en l'envoi de caisses vides aux camps de construction. Les caisses étaient ensuite remplies avant d'être réexpédiées. Pour mettre fin à ce trafic, Alyeska imposa que toutes les caisses devaient être fermées en présence d'un membre de la sécurité, ce qui réduisit de 75 % le nombre d'envois en provenance des camps[101].

Économie de l'Alaska

« La richesse générée par Prudhoe Bay et les autres champs du Versant nord depuis 1977 représente davantage que tous les poissons déjà pêchés, tous les animaux à fourrure déjà piégés, tous les arbres déjà abattus ; ajoutons à ceci tout le cuivre, les fanons, le gaz naturel, l'étain, l'argent, le platine et tout ce qui a déjà été extrait de l'Alaska. Le bilan de l'histoire de l'Alaska est simple : Prudhoe Bay a une valeur monétaire en dollars plus élevée que tout ce qui a été extrait, abattu, attrapé ou tué en Alaska depuis la nuit des temps[n 6] - [102]. »

Terrence Cole, historien

Depuis la fin de la construction de l'oléoduc en 1977, le budget du gouvernement de l’État de l'Alaska dépend des taxes pétrolières payées par les compagnies pétrolières et de transport. Avant 1976, le taux d'imposition sur le revenu en Alaska était de 14,5 %, le taux le plus élevé aux États-Unis[103]. Le PIB de l'État était de 8 milliards de dollars et les revenus des habitants de l'Alaska s'élevait à 5 milliards de dollars[102]. Trente ans après la mise en service de l'oléoduc, l’État ne prélève plus d'impôt sur le revenu et son PIB s'élevait à 39 milliards et les revenus des habitants totalisaient 25 milliards[102]. De l’État au plus fort taux d'imposition, l'Alaska est devenu l’État où les taxes sont les moins élevées[103] - [104].

La différence tient à l'apport en taxes et en revenus amené par l'oléoduc pour l'Alaska[102]. Alyeska et les compagnies de pétrole injectèrent des milliards de dollars dans l'économie pendant la phase de construction et au cours des années qui suivirent[105]. De plus, la structure des revenus d'imposition a été fortement modifiée par les taxes payées par ces entreprises. En 1982, cinq années après la fin de la construction, 86,5 % des revenus de l'Alaska provenaient de l'industrie pétrolière[106].

La structure de l'imposition sur la production pétrolière a été modifiée à plusieurs reprises depuis 1977, mais la forme générale est restée la même[107] - [108]. L'Alaska impose fiscalement la production pétrolière réalisée sur son sol. Il perçoit un impôt foncier sur les infrastructures de production et de transport (oléoduc) du brut ainsi qu'une taxe spéciale basée sur les revenus des sociétés pétrolières et sur la quantité de pétrole produite. L'impôt dépend du prix du pétrole et le comptage est effectué au niveau de la station de pompage no 1. Pour le calculer, l’État considère le prix du pétrole sur le marché, soustrait les coûts de transport et de production et multiplie le total par le nombre de barils produit par mois. Il prélève ensuite un pourcentage sur ce total[109].

Le dernier régime de taxation, introduit par le gouverneur Sarah Palin en 2007, plafonne la taxe sur les bénéfices à 50 %. Le taux varie avec le prix du baril, un prix plus bas entraînant un taux de taxation moins important[108]. L’État reçoit de surcroît 12,5 % du pétrole produit sur son territoire. Ce pétrole n'est pas taxé mais est revendu aux compagnies pétrolières, générant ainsi des revenus supplémentaires[110]. Les propriétaires de l'oléoduc payent aussi, aux districts, une taxe foncière locale sur les sections de l'oléoduc et les bâtiments techniques construits sur leurs territoires. Le calcul de cet impôt se fait sur la base de la valeur de l'oléoduc (estimé par l’État) et sur le taux d'imposition local. Dans le borough de Fairbanks North Star, les propriétaires de l'oléoduc payent 9,2 millions de dollars de taxe foncière, soit environ 10 % de la taxe foncière totale du borough[111].

La manière d'utiliser cette manne financière gigantesque fut longuement débattue. Le contrat de 900 millions de dollars pour l'exploitation du champ pétrolifère de Prudhoe Bay fut signé à une époque où le budget de l’État s'élevait à 118 millions[103] ; dès 1975, cependant, l'argent du contrat avait été dépensé dans sa totalité[112]. Afin d'empêcher que l'argent provenant des revenus du pétrole ne soit dépensé tout de suite, le parlementaire et gouverneur Jay Hammond proposa la création d'un fonds pour assurer des revenus à long terme, l'Alaska Permanent Fund[113]. Pour ce faire, un amendement constitutionnel était nécessaire, et fut voté en . Il imposait que 25 % des revenus provenant de l'extraction de ressources minérales soient placés dans le fonds[114]. Le premier dépôt d'un montant de 734 000 dollars fut réalisé le . Ce dépôt et les suivants furent convertis en obligations. Cependant, il émergea rapidement la question de savoir quel types d’investissements devaient être réalisés et dans quel but[115].

En 1980, le Parlement de l'Alaska fonda l'Alaska Permanent Fund Corporation, une société chargée de gérer les investissements du fonds permanent, et mit en place le Permanent Fund Dividend program, un programme qui avait pour objectif de redistribuer aux habitants de l'Alaska les dividendes générés par le fonds. Après deux années de batailles juridiques pour savoir à qui devait être redistribué l'argent, les premiers chèques furent envoyés aux habitants[116]. Après avoir atteint un pic en 2007 à 40 milliards, la valeur du fonds a commencé à décliner pour atteindre à l'été 2009 26 milliards[117]. En 2016, la valeur du fonds s'élève à près de 49 milliards[118]. Parallèlement au fonds permanent, l’État a aussi en charge la réserve budgétaire constitutionnelle (Constitutional Budget Reserve), un compte d'épargne séparé créé en 1990 après qu'un conflit juridique sur les taxes sur l'oléoduc ait généré un paiement unique de 1,5 milliard de dollars de la part des compagnies pétrolières[119]. Cette réserve est gérée de manière similaire au fonds permanent, mais l’État est autorisé à y prélever des ressources pour son budget annuel contrairement au fonds permanent[110].

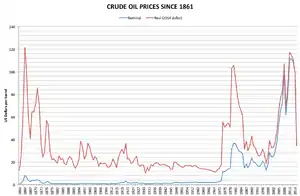

Prix du baril

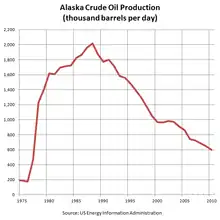

Bien que l'oléoduc soit devenu opérationnel en 1977, il n'a pas eu d'impact immédiat sur le prix du pétrole[120]. Cela est dû, en partie, au fait qu'il a fallu plusieurs années avant que les champs de l'Alaska n'atteignent leur production nominale, mais aussi parce que la production américaine, hors Alaska, a décliné jusqu'au milieu des années 1980[121]. La révolution iranienne et l'augmentation des tarifs de l'OPEC engendrèrent le deuxième choc pétrolier de 1979, malgré l'augmentation de la production du TAPS. Le prix du baril resta élevé jusqu'à la fin des années 1980[122], date du contre-choc pétrolier, causé notamment par une stabilisation de la situation internationale, la suppression du contrôle des prix et le pic de production du champ de Prudhoe Bay. En 1988, l'oléoduc transportait 25 % de la production américaine totale. Par la suite, alors que la production du Versant nord de l'Alaska commença à décroître, la part du TAPS dans la production américaine suivi la même tendance. En 2014, l'Alaska ne fournit plus qu'environ 6 % de la production américaine totale[123].

Impact culturel

L'oléoduc attire chaque année plusieurs dizaines de milliers de touristes[124]. Parmi les visiteurs notables figurent notamment Henry Kissinger[125], Jamie Farr[125], John Denver[125], le président Gerald Ford[125], le roi de Norvège Olav V[126], ou encore Gladys Knight. Cette dernière a joué dans l'un des deux films sur la construction de l'oléoduc, Pipe Dreams. Tout comme le second, Joyride (en), il fut très mal reçu par la critique[127]. D'autres films, tels que 30 jours de nuit ou encore Terrain miné font référence à l'oléoduc ou l'utilisent en tant que décor[128] - [129].

L'oléoduc a par ailleurs inspiré de nombreuses œuvres d'art. Des cartes découpés en forme d'Alaska ont été réalisées avec des restes de la conduite et une pièce de métal montrant le tracé de l'oléoduc[130]. Elles furent créées par les soudeurs qui travaillaient sur le chantier et vendues aux touristes ou simplement offertes[131]. Des objets contenant des restes de brut et ayant été transportés par l'oléoduc ont aussi inspiré les artistes[132].

Aspects techniques

Le pétrole véhiculé par l'oléoduc trans-Alaska est issu des nombreux champs pétrolifères situés sur le Versant nord de l'Alaska. Le champ pétrolifère de Prudhoe Bay, est l'un des fournisseurs[12] ainsi que ceux de Kuparuk[133], Alpine[134], Endicott ou encore Liberty, parmi d'autres[135]. Le pétrole sort de terre à une température d'environ 49 °C, et est refroidi à 44 °C au niveau des canalisations de distribution qui parcourent la région avant d'atteindre la première station de pompage[136]. Le pétrole brut du Versant nord possède une densité de 29,9 API à 16 °C[137]. En 2012, l'oléoduc a transporté 600 000 barils par jour (95 000 m3/jour)[138], moins que sa capacité maximale théorique de 2,14 millions de barils par jour (340 000 m3/jour)[139] ou que son maximum atteint en 1988 à 2,03 millions de barils par jour (323 000 m3/jour)[140]. Depuis la première station de pompage, il faut en moyenne 11,9 jours pour que le pétrole atteigne sa destination à Valdez, ce qui correspond à une vitesse de déplacement de 6 km/h[136]. Depuis sa mise en service jusqu'en 2015, l'oléoduc a transporté plus de 17,1 milliards de barils de pétrole[82].

| Année | Annuel | Cumulé (*1000) |

|---|---|---|

| 1977 | 112 | 0,1 |

| 1978 | 397 | 0,5 |

| 1979 | 468 | 1,0 |

| 1980 | 555 | 1,5 |

| 1981 | 557 | 2,1 |

| 1982 | 591 | 2,7 |

| 1983 | 601 | 3,3 |

| 1984 | 609 | 3,9 |

| 1985 | 650 | 4,5 |

| 1986 | 665 | 5,2 |

| 1987 | 717 | 5,9 |

| 1988 | 744 | 6,7 |

| 1989 | 688 | 7,4 |

| 1990 | 654 | 6 |

| 1991 | 665 | 8,7 |

| 1992 | 639 | 9,3 |

| 1993 | 591 | 9,9 |

| 1994 | 579 | 10,5 |

| 1995 | 556 | 11,0 |

| 1996 | 525 | 11,6 |

| 1997 | 487 | 12,1 |

| 1998 | 440 | 12,5 |

| 1999 | 394 | 12,9 |

| 2000 | 365 | 13,3 |

| 2001 | 362 | 13,6 |

| 2002 | 365 | 14,0 |

| 2003 | 363 | 14,3 |

| 2004 | 342 | 14,7 |

| 2005 | 325 | 15,0 |

| 2006 | 277 | 15,3 |

| 2007 | 270 | 15,6 |

| 2008 | 257 | 15,8 |

| 2009 | 245 | 16,1 |

| 2010 | 226 | 16,3 |

| 2011 | 213 | 16,5 |

| 2012 | 201 | 16,7 |

| 2013 | 195 | 16,9 |

| 2014 | 187 | 17,1 |

| Maximum et minimum (hors an 1) annuels. | ||

Le débit minimum n'est pas défini de manière aussi précise que le débit maximum. En réduisant le débit, la durée de vie de l'oléoduc est allongée et les bénéfices pour les propriétaires sont augmentés[142]. Le débit de 600 000 barils par jour enregistré en 2012 est loin du débit nominal pour lequel l'oléoduc a été conçu. Mais ces débits plus faibles ont pour conséquence que le pétrole se déplace plus lentement le long de l'oléoduc, ce qui augmente ses pertes calorifiques. Or le gel du pétrole pourrait notamment bloquer les ramoneurs automatiques, imposant alors une mise à l'arrêt pour réparation[142]. Dans un rapport de 2011, Alyeska envisageait l'installation d'appareils de chauffage au niveau de certaines stations de pompage. Les capacités envisagées pourraient ainsi permettre un débit minimal de 350 000 barils par jour. D'autres études ont montré qu'avec l'oléoduc existant, le minimum se situe entre 70 000 et 100 000 barils par jour. Une autre solution serait de remplacer la conduite de 48 pouces (122 cm) par une de 20 pouces (51 cm) entre Prudhoe Bay et Fairbanks et utiliser le rail pour le reste du trajet. Cette solution permettrait un débit minimum de 45 000 barils par jour[142].

Les stations de pompage permettent de maintenir la quantité de mouvement du pétrole le long de la conduite[143]. La station no 1 est la plus septentrionale des onze stations de pompage réparties sur le parcours. À l'origine, douze stations de quatre pompes chacune étaient prévues, mais la station numéro 11 n'a jamais été construite. Malgré cela les stations ont conservé leur nom d'origine. Huit stations étaient en service au lancement de l'oléoduc, puis onze en 1980, quand le débit augmenta[144]. En , seulement quatre stations étaient encore en activité, et la station no 5 était par ailleurs gardée en réserve[145]. Les stations 2 et 7 ont une capacité de 227 l/min alors que les autres ont une capacité moindre, de 76 l/min[146]. Les pompes sont actionnées par des turbines, alimentées soit au gaz naturel soit avec des combustibles liquides[139].

En raison de ses méandres, ainsi que des aménagements thermiques et sismiques, 1 288 km de conduite en acier de 48 pouces (1 219,2 mm) furent assemblés au total entre les stations de pompages et le terminal, alors que la distance à vol d'oiseau entre les deux extrémités de l'oléoduc est de 1 029 km. L'oléoduc traverse 34 cours d'eau ou rivières majeurs, dont le fleuve Yukon sur 700 mètres[147], et près de 500 d'importance moindre. Son point culminant se situe au col d'Atigun, à 1 444 m au-dessus du niveau de la mer. La pente maximale est de 145 % (55°), au col Thompson dans les montagnes Chugach[148]. La conduite est composée de sections de 12,2 m et 18,3 m. Les sections furent soudées deux à deux puis transportées pour être assemblées sur place ; 42 000 sections doubles furent ainsi assemblées et 66 000 soudures circulaires ont été nécessaires afin de les relier entre elles[149]. La conduite possède deux épaisseurs différentes avec 538 km à 14,3 mm et 750 km à 11,7 mm[19]. Plus de 78 000 supports verticaux soutiennent les sections aériennes de l'oléoduc[150], qui contient au total 178 vannes. Pour éviter la fonte du pergélisol en hiver due aux déperditions thermiques de la conduite, 124 300 caloducs ont été installés afin de transférer la chaleur de l'oléoduc vers l'atmosphère et ainsi éviter le dégel du sol[151].

L'oléoduc se termine au terminal maritime de Valdez, où peuvent être stockés 1 460 000 m3 de brut dans dix-huit réservoirs de stockage de 19,3 m de haut et 76,2 m de diamètre[152]. Trois centrales électriques d'une capacité unitaire de 12,5 MW sont situées au terminal[139]. Quatre postes de mouillage sont disponibles pour amarrer les bateaux ainsi que deux postes de chargement où le pétrole est pompé dans les pétroliers. De 1977 à 2012, plus de 19 000 pétroliers ont été remplis au terminal[153].

Maintenance

L'oléoduc est inspecté plusieurs fois par jour, notamment par la voie des airs. Des patrouilles à pied et motorisées sont aussi utilisées pour détecter d'éventuels problèmes tels que des fuites, un tassement ou un mouvement de l'oléoduc. L'usage de techniques faisant appel à l'imagerie en 3D et au GPS, permet une inspection en quelques heures grâce à des outils logiciels ; cependant les vérifications in situ, globalement plus longues, augmentent la qualité des résultats[154].

La majorité de la maintenance se fait grâce à des pistons racleurs mécaniques envoyés dans la conduite pour réaliser des tâches diverses[155]. Le plus utilisé est le piston de raclage[19] chargé de nettoyer la paraffine qui précipite du pétrole et s'accumule sur les parois de la conduite. La formation de paraffine, qui augmente avec la diminution de la température du pétrole, crée divers problèmes qui exigent des ramonages réguliers[156]. Un autre piston permet de détecter la corrosion de la conduite ; pour ce faire, il utilise des capteurs magnétiques ou ultra-soniques. Les capteurs magnétiques détectent la corrosion en analysant les variations du champ magnétique induit par le métal de la conduite, alors que les capteurs à ultrasons observent les vibrations des parois de l'oléoduc[157]. Les études menées à la fin des années 1980 montrent que le phénomène de corrosion a lieu principalement sur les sections enterrées de l'oléoduc[158]. D'autres pistons examinent les irrégularités de la forme de la conduite, telles que des torsions ou des effondrements[159]. Des pistons intelligents (smart pigs), pourvus de différents types de capteurs[160], réalisent plusieurs tâches différentes[161]. En règle générale, les pistons sont introduits à Prudhoe Bay et parcourent la totalité de la longueur de l'oléoduc. En , un lanceur de pistons a été installé à la station de pompage no 8, à mi-parcours environ[161].

L'installation et le remplacement d'anodes sacrificielles le long des portions enterrées de l'oléoduc constitue un troisième type de travail de maintenance qui doit être régulièrement effectué. Les anodes permettent de réduire la corrosion causée par les réactions d'oxydo-réduction sur les sections enterrées. L'excavation et le remplacement des anodes sont nécessaires à mesure qu'elles se dissolvent[162].

Incidents

| Année | Fuites | Quantité (barils) |

|---|---|---|

| 1977 | 34 | 1 932 |

| 1978 | 24 | 16 013 |

| 1979 | 43 | 5 566 |

| 1980 | 55 | 3 531 |

| 1981 | 32 | 1 508 |

| 1982 | 30 | 39 |

| 1983 | 17 | 4 |

| 1984 | 32 | 78 |

| 1985 | 31 | 27 |

| 1986 | 40 | 38 |

| 1987 | 37 | 4 |

| 1988 | 35 | 14 |

| 1989 | 26 | 251 712 |

| 1990 | 31 | 6 |

| 1991 | 54 | 11 |

| 1992 | 55 | 19 |

| 1993 | 65 | 8 |

| 1994 | 44 | 324 |

| 1995 | 6 | 2 |

| 1996 | 12 | 814 |

| 1997 | 5 | 2 |

| 1998 | 5 | 0.5 |

| 1999 | 8 | 0.39 |

| 2000 | 6 | 4 |

| 2001 | 15 | 6,857 |

| 2002 | 9 | 0.39 |

| 2003 | 3 | 0.31 |

| 2004 | 0 | 0 |

| 2005 | 0 | 0 |

| 2006 | 1 | 0,36 |

| 2007 | 4 | 22 |

| 2008 | 1 | 0,09 |

| 2009 | 2 | 0,1 |

| 2010 | 2 | 2 580 |

| 2011 | 4 | 308 |

| 2012 | 4 | 5,9 |

| 2013 | 5 | 1,26 |

| 2014 | 0 | 0 |

| 2015 | 5 | 5,33 |

| Maximum et minimum annuels. | ||

Des sabotages, des erreurs humaines, des problèmes de maintenance ainsi que des catastrophes naturelles ont été responsables de plusieurs dommages subis par l'oléoduc. La marée noire engendrée par l'échouement de l'Exxon Valdez le est la catastrophe la plus importante impliquant le pétrole de l'Alaska, mais l'oléoduc n'était pas impliqué[164]. À la suite de la marée noire, Alyeska a créé une force de réponse rapide[165] - [166], financée par les compagnies pétrolières, dont ExxonMobil, qui a été déclarée coupable et condamnée à verser des indemnités pour la catastrophe impliquant son pétrolier[167].

Le , une explosion au niveau de la station de pompage no 8 tua une personne qui travaillait sur le site, en blessa 5 autres et détruisit le bâtiment principal de la station. Un comité de la Chambre des représentants conclut que les ouvriers n'avaient pas respecté les procédures, rétablissant la circulation du pétrole alors qu'une opération de maintenance était en cours[168]. De la mise en service, le jusqu'au , 7 incidents et accidents causèrent la mise à l'arrêt régulière de l'oléoduc. Le NTSB enquêta et émit des recommandations[169] - [170].

La fuite la plus importante impliquant l'oléoduc eut lieu le , quand un inconnu perça un trou de 2,5 cm à Steele Creek, à l'est de Fairbanks[171]. Environ 16 000 barils s'écoulèrent avant l'arrêt de l'oléoduc[74]. Il fut remis en service plus de 21 heures plus tard[172].

La conduite en acier a résisté à plusieurs reprises à des tirs d'armes à feu. Cependant, le , un homme en état d'ébriété du nom de Daniel Carson Lewis tira et perça une soudure à proximité de Livengood, ce qui causa la deuxième fuite la plus importante de l'histoire de l'oléoduc[173]. Environ 6 144 barils s'écoulèrent hors de l'oléoduc, souillant 8 100 m2 de terrains qui furent excavés pour nettoyage[174]. Au total, 4 238 barils furent récupérés et réinjectés dans la conduite[175]. L'oléoduc fut réparé et redémarré plus de 60 heures après l'incident[176].

L'oléoduc a été conçu pour résister aux tremblements de terre, aux feux de forêt et autres catastrophes naturelles. En 2002, un tremblement de terre au niveau de la faille de Denali a endommagé certains rails chargés de protéger l'oléoduc lors d'un tel événement[177], l'acheminement de pétrole fut par ailleurs interrompu pendant 66 heures par précaution[176]. En 2004, des feux de forêt se déclenchèrent à proximité de plusieurs sections de l'oléoduc, mais furent sans conséquence sur l'installation ni sur l'acheminement[178] - [179].

En , à proximité de Fort Grelly, plusieurs milliers de barils s’échappèrent d'une station de pompage au cours d'un arrêt planifié. Le circuit de contrôle d'une soupape de sûreté ne fonctionna pas au cours d'un test du système de contrôle incendie et le pétrole s'écoula dans un réservoir qui, lui-même, déborda dans une zone de confinement secondaire[180].

Une fuite fut découverte en au sous-sol d'un bâtiment de la station de pompage no 1. Pendant 80 heures, le débit fut réduit à 5 % du débit nominal. Un système fut mis en place afin de récupérer le pétrole pour permettre la reprise de l'acheminement. Plus tard, une conduite fut installée pour contourner la portion endommagée[181] - [182].

Avenir de l'oléoduc

Le déclin de la production pétrolière des champs de l'Alaska pose d'importants défis à l'exploitant de l'oléoduc[183].

En 2009, il était estimé que, courant 2015, le débit journalier atteindrait 500 000 barils par jour, sauf en cas de découvertes d'autres sources de brut[184]. À mesure que le flux s'amenuise, Alyeska ferme des stations de pompage. Son objectif est de laisser, uniquement, quatre stations en service, ce qui serait suffisant au vu du débit envisagé[185].

Certains rapports sont favorables à l'exploration pétrolière, très controversée, au sein du refuge faunique national Arctic (ANWR) ; ils soutiennent que le débit minimum techniquement possible de 200 000 barils par jour peut être atteint dès 2020[186]. La déclaration d'impact sur l'environnement du TAPS pour le renouvellement du permis d'exploitation précise toutefois que cette limite basse ne sera pas atteinte avant 2032[187], en raison d'explorations actuelles en dehors de la zone ANWR. Des améliorations techniques permettant des débits encore plus faibles pourraient prolonger la durée de vie de l'oléoduc jusqu'en 2075[142].

Pour mémoire, l'accord donnant le droit de passage à Alyeska, contient l'obligation de remettre les terrains traversés dans leur état initial dès que l'oléoduc ne sera plus en service[188].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Trans-Alaska Pipeline System » (voir la liste des auteurs).

Notes

- La catastrophe la plus importante liée au pétrole de l'Alaska a été la marée noire causée par l'Exxon Valdez en 1989. L'oléoduc n'était cependant pas directement impliqué.

- Citation originale : « The oil might last for fifty years. A road would remain forever. ».

- Citation originale : « when George Washington was inaugurated ».

- Citation originale : « There is more than one way to get caribou across the Alaska Pipeline ».

- Citation originale : « was not written by a proponent ».

- Citation originale : « The wealth generated by Prudhoe Bay and the other fields on the North Slope since 1977 is worth more than all the fish ever caught, all the furs ever trapped, all the trees chopped down; throw in all the copper, whalebone, natural gas, tin, silver, platinum, and anything else ever extracted from Alaska too. The balance sheet of Alaskan history is simple: One Prudhoe Bay is worth more in real dollars than everything that has been dug out, cut down, caught or killed in Alaska since the beginning of time. ».

Références

- Banet 1991, p. 27.

- Naske et Slotnick 1987, p. 241.

- (en) E. D. Leffingwell, « The Canning River region, northern Alaska », U.S. Geological Survey, (consulté le ).

- (en) Kenneth J. Bird et David W. Houseknecht, « 2002 Petroleum Resource Assessment of the National Petroleum Reserve in Alaska (NPRA) FS 045-02 », sur pubs.usgs.gov, (consulté le ).

- (en) Philip S. Smith et J.B. Mertie, Geology and Mineral Resources of Nortewestern Alaska (lire en ligne [PDF]).

- Naske et Slotnick 1987, p. 244.

- Naske et Slotnick 1987, p. 245-246.

- Naske et Slotnick 1987, p. 247.

- Roscow 1977, p. 53.

- Roscow 1977, p. 27.

- Roscow 1977, p. 10.

- (en) BP plc., « Prudhoe Bay Fact Sheet » (version du 26 mars 2009 sur Internet Archive).

- Naske et Slotnick 1987, p. 256.

- Naske et Slotnick 1987, p. 256-257.

- (en) Larry Gedney et Merritt Helfferich, « Voyage of the Manhattan Article #639 », sur www.gi.alaska.edu, (consulté le ).

- (en) Dave Kavanagh, « S.S. Manhattan & the Northwest Passage », sur sunshiporg.homestead.com, (consulté le ).

- Roscow 1977, p. 17.

- Naske et Slotnick 1987, p. 252.

- Alyeska 2013, p. 45.

- Mead 1978, p. 118.

- Naske et Slotnick 1987, p. 251.

- Berry 1975, p. 106.

- Naske et Slotnick 1987, p. 253.

- Coates 1991, p. 161.

- Roscow 1977, p. 32.

- Roscow 1977, p. 59.

- Roscow 1977, p. 60.

- Roscow 1977, p. 61.

- Naske et Slotnick 1987, p. 255.

- Alyeska 2013, p. 5.

- Naske et Slotnick 1987, p. 257.

- Cole 1997, p. 17.

- Coates 1991, p. 185.

- Coates 1991, p. 189-190.

- Coates 1991, p. 193.

- Coates 1991, p. 196.

- Coates 1991, p. 199.

- Coates 1991, p. 203.

- Coates 1991, p. 200.

- Coates 1991, p. 207.

- Coates 1991, p. 208.

- Mead 1978, p. 134.

- Mead 1978, p. 134-135.

- Mead 1978, p. 135.

- (en) Susan Taylor, « Claims Fill Disappointing: Strong General Note of Dissatisfaction on Latest Claims Bill », sur www.alaskool.org, (consulté le ).

- Mead 1978, p. 136.

- Mead 1978, p. 137.

- Mead 1978, p. 137-139.

- Coates 1991, p. 227.

- Coates 1991, p. 210.

- Coates 1991, p. 211.

- Coates 1991, p. 231.

- Coates 1991, p. 220-223.

- Coates 1991, p. 228.

- Coates 1991, p. 229.

- Coates 1991, p. 235.

- Coates 1991, p. 236-237.

- Coates 1991, p. 237.

- Coates 1991, p. 237-239.

- Coates 1991, p. 241-243.

- Coates 1991, p. 244.

- Coates 1991, p. 245.

- Mead 1978, p. 167.

- Coates 1991, p. 246.

- Coates 1991, p. 247.

- Mead 1978, p. 161.

- Coates 1991, p. 248.

- (en) The United States Department of Justice, « 43 U.S.C.1651 », sur www.justice.gov, (consulté le ).

- Coates 1991, p. 249.

- Alyeska 2013, p. 83.

- Mead 1978, p. 204.

- Roscow 1977, p. 143.

- Alyeska 2013, p. 84.

- Alyeska 2013, p. 85.

- Alyeska 2013, p. 13.

- (en) Mike Ross, « Tales from Pipeline Camp » (version du 28 août 2009 sur Internet Archive).

- Cole 1997, p. 26-27.

- Roscow 1977, p. 170.

- Roscow 1977, p. 151.

- Roscow 1977, p. 167.

- Alyeska 2013, p. 12.

- (en) BP, BP Alaska, (lire en ligne [PDF]).

- Alyeska 2013, p. 25.

- Cole 1997, p. 155-156.

- Cole 1997, p. 156.

- Cole 1997, p. 163.

- Cole 1997, p. 164.

- Cole 1997, p. 165-166.

- Cole 1997, p. 168.

- Cole 1997, p. 167.

- Cole 1997, p. 169.

- Cole 1997, p. 118-136.

- Cole 1997, p. 127-128.

- Cole 1997, p. 129-130.

- Cole 1997, p. 128.

- Cole 1997, p. 126.

- Cole 1997, p. 135.

- Cole 1997, p. 183.

- Cole 1997, p. 146-150.

- Cole 1997, p. 188.

- Cole 1997, p. 150.

- (en) Neal Fried, « Alaska's economic landscape was transformed by oil » (version du 9 octobre 2007 sur Internet Archive).

- Mead 1978, p. 349.

- (en) Tax Foundation, « Alaska's State and Local Tax Burden », sur Tax Foundation, (consulté le ).

- (en) Tim Bradner, « Prudhoe Bay: 30 years later » (version du 13 juillet 2007 sur Internet Archive).

- Naske et Slotnick 1987, p. 272.

- (en) Russell Gold, « Alaska approves revised law lifting taxes for oil companies » (version du 28 août 2009 sur Internet Archive).

- (en) Tim Bradner, « A Journal overview on the new oil tax bill » (version du 28 août 2009 sur Internet Archive).

- (en) Tim Bradner, « How Alaska's oil and gas tax system works » (version du 28 août 2009 sur Internet Archive).

- (en) Alaska Humanities Forum, « Alaska History and Cultural Studies - Modern Alaska - Alaska Permanent Fund », sur www.akhistorycourse.org (consulté le ).

- (en) Editorial, « Pipeline payments », sur Fairbanks Daily News-Miner, (consulté le ).

- Mead 1978, p. 350.

- (en) Alan Austerman, « Information: Alaska Permanent Fund History Recapped », sur www.akrepublicans.org, (consulté le ).

- (en) Alaska Permanent Fund Corporation, « Alaska constitution and law pertaining to the Permanent Fund » (version du 15 avril 2009 sur Internet Archive).

- (en) Alaska Permanent Fund Corporation, « Landmarks in Permanent Fund history: 1968 - 1977 period » (version du 28 août 2009 sur Internet Archive).

- (en) Alaska Permanent Fund Corporation, « Landmarks in Permanent Fund history: 1980 - 1990 period » (version du 28 août 2009 sur Internet Archive).

- (en) Alaska Permanent Fund Corporation, « Landmarks in Permanent Fund history: 2002 - present » (version du 28 août 2009 sur Internet Archive).

- Alaska Permanent Fund Corporation, « Alaska Permanent Fund Corporation », sur www.apfc.org (consulté le ).

- (en) Wesley Loy, « Alaska budget reserve suffers billion-dollar loss » (version du 5 juin 2009 sur Internet Archive).

- (en) Energy Information Administration, « Annual Energy Review - Energy Information Administration », sur www.eia.doe.gov (consulté le ).

- (en) American Petroleum Institute, « History of Northern Alaska Petroleum Development », sur api.org (consulté le ).

- (en) EIA, « Annual Energy Review - Energy Information Administration », sur eia.gov (consulté le ).

- (en) Energy Information Administration, « Crude Oil Production », sur www.eia.gov (consulté le ).

- Cole 1997, p. 199.

- Cole 1997, p. 85.

- Cole 1997, p. 87.

- Cole 1997, p. 86.

- (en) IMDb, « Terrain miné (1994) - Plot Summary », sur www.imdb.com (consulté le ).

- (en) IMDb, « 30 jours de nuit (2007) - Synopsis », sur www.imdb.com (consulté le ).

- Wickware 1979, p. 80.

- Wickware 1979, p. 80-81.

- Wickware 1979, p. 81.

- (en) Kristen Nelson, « Kuparuk anniversary: Production begins 3 months early », sur Petroleum News, (consulté le ).

- (en) 4-Traders, « Conocophillips : ConocoPhillips, Anadarko Announce Start Up of Second Alpine Satellite Field », sur 4-Traders, (consulté le ).

- (en) Rena Delbridge, « BP begins development of Liberty oil field project on North Slope » [archive du ], sur Fairbanks Daily News-Miner, (consulté le ).

- Alyeska 2013, p. 15.

- Alyeska 2013, p. 17.

- Alyeska 2013, p. 69.

- Alyeska 2013, p. 70.

- Alyeska 2013, p. 68.

- Alyeska 2013, p. 68-69.

- (en) Alan Bailey, « A TAPS bottom line », sur Petroleum News, (consulté le ).

- (en) Rigzone, « How Do Pumping Stations Work? », sur www.rigzone.com (consulté le ).

- Alyeska 2013, p. 50.

- Alyeska 2013, p. 52.

- Alyeska 2007, p. 48.

- Alyeska 2013, p. 10.

- Alyeska 2013, p. 2.

- Alyeska 2013, p. 79.

- Alyeska 2013, p. 77.

- Alyeska 2013, p. 28.

- Alyeska 2013, p. 74.

- Alyeska 2013, p. 100.

- (en) Kristine M. Carber, « Scanning the Alaska Pipeline », sur Point of Beginning, (consulté le ).

- Alyeska 2013, p. 42-44.

- (en) R. M. Roehner, J. V. Fletcher, F. V. Hanson et N. F. Dahdah, « Comparative Compositional Study of Crude Oil Solids from the Trans Alaska Pipeline System Using High-Temperature Gas Chromatography », Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS), vol. 16, no 1, , p. 211-217 (ISSN 0887-0624, DOI 10.1021/ef010218m, lire en ligne).

- Tiratsoo 1992, p. 180-181.

- Tiratsoo 1992, p. 185-186.

- Alyeska 2013, p. 44-45.

- Sainson 2007.

- (en) Amanda Bohman, « Trans-Alaska oil pipeline shut down for maintenance », sur Fairbanks Daily News-Miner, (consulté le ).

- (en) Alyeska Pipeline Service Co., « Cathodic protection project wraps up near Valdez » (version du 15 septembre 2008 sur Internet Archive).

- Alyeska 2013, p. 60.

- (en) Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council, « Oil Spill Facts - Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council », sur evostc.state.ak.us (consulté le ).

- Alyeska 2013, p. 90.

- (en) Alyeska Pipeline Service Co., « Oil Spill Prevention and Response » (version du 27 mai 2009 sur Internet Archive).

- (en) Carol J. Williams, « Exxon must pay $480 million in interest over Valdez oil tanker spill », sur latimes, (consulté le ).

- (en) « Probers Blame Workers for Pipeline Explosion », Associated Press, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) NTSB, Safety Recommendation(s), (lire en ligne [PDF]).

- (en) Rosemary Shinohara, « Report Faults Pipeline Fire System », Anchorage Daily News, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) The Associated Press, « Pipeline sabotage investigated », Ocala Star-Banner, .

- Alyeska 2013, p. 117.

- (en) Maureen Clark, « Pipeline pierced by bullet », sur Juneau Empire - Alaska's Capital City Online Newspaper, (consulté le ).

- (en) BBC News, « Alaska clean-up 'could take years' », sur BBC News, (consulté le ).

- Alyeska 2013, p. 98.

- Alyeska 2013, p. 122.

- Alyeska 2013, p. 99.

- (en) Mike McMillan, « Wildfire overruns Alaska Pipeline at the Yukon Crossing » (version du 24 novembre 2006 sur Internet Archive).

- Alyeska 2013, p. 123.

- (en) AP News/Huffington Post, « Alaska Oil Spill: Trans-Alaska Pipeline Shuts Down 800 Mile Area In North Slope », sur www.huffingtonpost.com, (consulté le ).

- (en) Division of Spill Prevention and Response, Department of Environmental Conservation, State of Alaska, « Unified Command -- Pump Station 1 Booster Pump Piping Incident », sur dec.alaska.gov (consulté le ).

- (en) Lisa Demer, « Cold forces temporary restart of trans-Alaska oil pipeline », sur Alaska Dispatch News, (consulté le ).

- (en) Clifford Krauss, « To Reinvigorate Production, Alaska Grants a Tax Break to Oil Companies », sur The New York Times, (consulté le ).

- (en) Kevin Hostler, « Offshore work is essential for pipeline’s future » [archive du ], sur www.newsminer.com, (consulté le ).

- (en) Rena Delbridge, « Alyeska Pipeline retooling as North Slope oil production declines » [archive du ], sur www.newsminer.com, (consulté le ).

- (en) Arctic Energy Office, « Fossil Energy - Trans-Alaska Pipeline System » (version du 5 décembre 2008 sur Internet Archive).

- (en) L.D. Maxim, Trans Alasaka Pipeline System Throughput Analysis (lire en ligne [PDF]).

- (en) Fineberg Research Associates, Trans-Alaska Pipeline System Dismantling, Removal and Restoration (DR&R) : Background Report and Recommendations, (lire en ligne [PDF]).

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Ouvrages

- [Berry 1975] (en) Mary C. Berry, The Alaska pipeline : The politics of oil and native land claims, Bloomington, Indiana University Press, (ISBN 978-0-253-10064-1, OCLC 1111275)

- [Coates 1991] (en) Peter A. Coates, The Trans-Alaska Pipeline Controversy : Technology, Conservation, and the Frontier, Lehigh University Press, , 447 p. (ISBN 978-0-934223-10-2 et 0934223106, lire en ligne)

- [Cole 1997] (en) Dermot Cole, Amazing pipeline stories : How building the Trans-Alaska pipeline transformed life in America's last frontier, Fairbanks, Alaska, Epicenter Press, , 224 p. (ISBN 978-0-945397-46-5, OCLC 37460957)

- [McGrath 1977] (en) Ed McGrath, Inside the Alaska pipeline, Millbrae, CA, Celestial Arts, , 182 p. (ISBN 0-89087-138-8, OCLC 2646313)

- [Mead 1978] (en) Robert D. Mead, Journeys down the line : Building the Trans-Alaska pipeline, Garden City, N.Y., Doubleday, (ISBN 978-0-385-11578-0, OCLC 4037276)

- [Naske et Slotnick 1987] (en) Claus-M. Naske et Herman E. Slotnick, Alaska : A history of the 49th state, Norman, University of Oklahoma Press, (ISBN 978-0-8061-2099-7, OCLC 16129494)

- [Roscow 1977] (en) James P. Roscow, 800 miles to Valdez : The building of the Alaska pipeline, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, , 227 p. (ISBN 978-0-13-246835-0, OCLC 3089459)

- [Sainson 2007] Stéphane Sainson, Inspection en ligne des pipelines : principes et méthodes, Paris, Tec & Doc Lavoisier, , 332 p. (ISBN 978-2-7430-0972-4 et 2743009721)

- [Tiratsoo 1992] (en) J. N. H. Tiratsoo, Pipeline Pigging Technology, Gulf Professional Publishing, , 460 p. (ISBN 978-0-87201-426-8 et 0872014266, lire en ligne)

- [Wickware 1979] (en) Potter Wickware, Crazy Money : Nine Months on the Trans-Alaska Pipeline, New York, Random House, , 228 p. (ISBN 978-0-394-50206-9 et 039450206X)

Rapports

- [Alyeska 2007] (en) Alyeska Pipeline Service Company, Facts - Trans Alaska Pipeline System, (lire en ligne [PDF])

- [Alyeska 2013] (en) Alyeska Pipeline Service Company, Facts - Trans Alaska Pipeline System, (lire en ligne [PDF])

- [Banet 1991] (en) Arthur C. Banet, « Oil and Gas Development on Alaska's North Slope : Past results and future prospects » [archive du ] [PDF], (consulté le )

Articles connexes

- Champ pétrolifère de Prudhoe Bay, le champ de pétrole d'où est extrait la majorité du pétrole transporté par le TAPS

- Dalton Highway, route parallèle à l'oléoduc

Liens externes

- (en) Site officiel

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Données sur l'oléoduc. [PDF]