Sable bitumineux

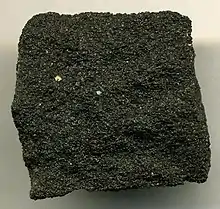

Un sable bitumineux (ou bitumeux) est un mélange de bitume brut, qui est une forme semi-solide de pétrole brut, de sable, d'argile minérale et d'eau. En d’autres mots, c’est un sable enrobé d’une couche d’eau sur laquelle se dépose la pellicule de bitume. Plus la pellicule de bitume est épaisse, meilleurs sont les sables bitumineux en termes de quantité de pétrole extractible. Après extraction et transformation des sables bitumineux, on obtient le bitume, qui est un mélange d’hydrocarbures sous forme solide, ou liquide dense, épais et visqueux. Les gisements de sable bitumineux représentent une importante source de pétrole brut de synthèse, ou pétrole non conventionnel.

Les principales réserves se situent en Alberta (Canada) et dans le bassin du fleuve de l'Orénoque, au Venezuela. De plus petits gisements de sables bitumineux existent dans d'autres endroits du monde.

L'impact environnemental de l'extraction du bitume et de sa transformation en pétrole est très important : déforestation, rejets de produits toxiques, émissions de gaz à effet de serre (GES). L'extraction d'un baril de pétrole des sables bitumineux de l'Alberta émet plus de 190 kg de GES, 3 fois plus que la production d’un baril de pétrole classique. De nombreuses associations de défense de l'environnement font campagne contre l'exploitation des sables bitumineux et des banques refusent de la financer.

Description

Ces formations à faible profondeur (parfois quasiment à l'affleurement) contiennent de 80 à 85 % de matières minérales (silice et argile), de 7 à 12 % de bitume naturel et 3 à 5 % d'eau. Ce bitume n'est pas à proprement parler du pétrole, car il est au moins cent fois plus visqueux et nettement plus dense[1].

Le pétrole conventionnel est constitué de composés légers, tels que le gaz, l’essence, et le kérosène ; il contient également des composés lourds, tels que les huiles de graissage, les fiouls lourds et le bitume. Ces composés possèdent de 3 à 300 atomes de carbone et des points d’ébullition allant de -40 à 525 ℃. Le bitume quant à lui est constitué de la fraction lourde du pétrole et ressemble quelque peu au fioul résiduel issu de la distillation du brut conventionnel : il ne contient quasiment pas d'alcanes courts mais beaucoup d'hydrocarbures complexes, polycycliques par exemple. Il est généralement riche en soufre, en résines, en asphaltènes et en métaux lourds. On considère les pétroles dont la densité API est inférieure à 15° API comme étant des bitumes.

L'origine du bitume est incertaine. Il est beaucoup trop visqueux pour avoir migré dans son état actuel. On pense donc qu'il s'agissait, à l'origine, de pétrole conventionnel qui, après avoir migré dans des réservoirs trop peu profonds pour l'isoler du monde extérieur, a été dégradé, perdant ainsi ses composés les plus légers par biodégradation microbienne, par évaporation, et par « lavage » à l'eau. Cette explication ne fait cependant pas l'unanimité.

Répartitions

Les réserves sont fortement concentrées dans deux provinces géologiques.

C’est au nord de l’Alberta que les principaux gisements de sables bitumineux se trouvent. À l’ouest, dans la région partiellement francophone de Rivière-la-Paix (Peace River), au sud, Cold Lake et au nord, près de la rivière Athabasca, plus précisément à Fort McMurray. Près de 20 entreprises sont situées en Alberta, dont les deux plus importantes : Syncrude et Suncor. De plus, pour comparer à égalité ce bitume avec des réserves de pétrole conventionnel, il faut déduire l'énergie nécessaire à son extraction et sa transformation.

Les réserves de pétrole de l’Athabasca représentent plus de 1 700 milliards de barils[2]. Les réserves prouvées, c'est-à-dire qui peuvent être exploitées par la technologie et les conditions économiques actuelles, représentent 174 milliards de barils, mais 315 milliards seraient à terme récupérables[2] - [3]. Le sable contient en moyenne 11,5 % de bitume. Il faut donc exploiter une quantité gigantesque de sables bitumineux, afin d’obtenir une quantité élevée de bitume. En effet, la récupération de deux tonnes de sables bitumineux permet d’obtenir un seul baril de bitume.

En 2012, la production de bitume brut à partir des sables bitumineux a été de 1,9 million de barils par jour[4], soit 305 000 m3/j, pour un total annuel de 704 millions de barils, soit 112 millions de m3 pour l'année[4].

Au Venezuela, la « ceinture » de l'Orénoque, probablement la plus grande accumulation contiguë d'hydrocarbures au monde, contient à peu près le même volume. Aussi dense mais plus liquide que le bitume des gisements canadiens, il est souvent classé comme brut extra-lourd et non comme sables bitumineux.

Les réserves existant ailleurs dans le monde sont beaucoup plus petites. Il existe un vaste gisement en Sibérie orientale, dans la région de l'Olenek, mais pratiquement aucune information n'est disponible à son sujet. Il se situe sur la côte arctique, le climat extrême et l'isolement expliquent que son exploitation ne soit pas envisagée pour le moment. La Russie possède d'autres dépôts de sables bitumineux dans la région Volga-Oural (Tatarstan et régions voisines), moins vastes que ceux de l'Olenek mais moins difficile d'accès.

Des réserves de petite taille existent dans au moins une cinquantaine de pays.

En , la compagnie pétrolière italienne Eni a annoncé un projet de développement d'un petit gisement de sables bitumineux en République démocratique du Congo. La production devrait débuter en 2014 et devrait produire au total 40 000 barils/jour (équivalent à 6 400 m3/jour)[5].

Techniques d'exploitation

Dès 1742, dans la région pétrolifère de Pechelbronn en Alsace, des tarières étaient destinées à localiser les filons de sable bitumineux. L'huile était séparée du sable par lessivage à l'eau bouillante, puis distillée pour obtenir des produits pharmaceutiques, de l'huile pour lampe, de la graisse et de la poix[6]. C’est en 1778 que Peter Pond a localisé les premières sources de bitume dans la région d’Athabasca, mais c’est Robert Fitzsimmons, un entrepreneur, qui est le premier à avoir séparé le bitume du sable et qui l’a utilisé pour recouvrir les routes et les toitures. Si les Autochtones du Canada ont depuis des siècles utilisé ce bitume pour calfater des embarcations, les sables bitumineux n'ont vraiment attiré l'attention de l'industrie pétrolière qu'après les chocs pétroliers.

Trois étapes sont importantes pour obtenir le bitume. La première étape consiste en l’exploitation des sables bitumineux. Cette étape peut se faire soit par extraction minière, soit par extraction in situ. La seconde étape consiste en l’extraction du bitume des sables bitumineux, qui se fait surtout par le procédé à l’eau chaude. Puisque le bitume n’est pas du pétrole conventionnel, il faut donc le transformer. La troisième étape est donc la transformation du bitume, qui se fait de différentes façons.

Extraction minière

Les sables bitumineux sont situés sous le sol. Avant de les extraire, il faut tout d’abord raser la forêt boréale pour enlever le terreau de surface et le mettre de côté. Ensuite, on creuse le mort terrain (surface ne contenant aucune matière utile) ; on y retire le lit de calcaire puis on accède à des mines à ciel ouvert d’une épaisseur allant de 40 à 60 mètres environ, dont on extrait les sables bitumineux. Tout ce procédé est effectué à l’aide de camions de 365 tonnes et des grues colossales, dont les pelletées font 100 tonnes[1].

Comme pour l'exploitation des autres ressources minérales à ciel ouvert, l'opérateur doit remettre en état les terrains après l'exploitation.

Le sable est par la suite transporté aux différentes usines d’extraction du bitume. L’extraction du bitume se fait par le procédé à l’eau chaude, mis au point par Karl Clark en 1929. Ce procédé consiste à placer le sable bitumineux dans d’énormes tambours rotatifs et à le mélanger avec de l’eau chaude et de la vapeur. Le bitume se sépare du sable et se lie aux bulles d’air. Le tout est tamisé et déposé dans des contenants de formes coniques permettant la séparation. Le bitume lié à l’air est récolté sous forme de mousse, contenant 65 % de pétrole, 25 % d’eau et 10 % de solides. Après avoir séparé le tout à l’aide de grosses centrifugeuses, trois couches sont observées. Les grosses particules de sables se déposent au fond, qui sont pompés vers une décharge et utilisés dans la construction des digues. La couche intermédiaire est constituée d’un mélange d’eau, de petites particules de bitumes et quelques minéraux, qu’on appelle mixtes. Cette eau intermédiaire est retirée et pompée afin de les réutiliser dans le processus d’extraction. Enfin, le bitume flotte à la surface, ce qui permet de le récupérer avec un pourcentage de 88 à 95 %[1].

Extraction in situ

La nouvelle technologie in situ est utilisée pour exploiter les dépôts enfouis plus profondément (>75 mètres) et dont l'extraction minière de surface ne serait pas économiquement rentable. L’extraction in situ permet la séparation du bitume et du sable dans le même réservoir. Ce dernier consiste en des puits qui sont creusés dans le sol et qui permettent d’injecter de la vapeur d’eau chaude (~ 300 °C) à haute pression (110 bar)[7]. À la suite de cette injection, la température du bitume augmente, entraînant une diminution de sa viscosité. Ainsi, le bitume est fluidifié et peut être facilement pompé. L’extraction in situ peut se faire selon deux procédés différents, soit par Cyclic Steam Simulation (CSS) ou par Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD).

La première solution fut le procédé CSS (Cyclic Steam Simulation). Il consiste à utiliser un même puits alternativement en injection de vapeur et extraction de bitume. La vapeur liquéfie le bitume et rend le pompage possible. L'extraction est effectuée par cycles injection-attente-production, dont la durée complète varie entre six et dix-huit mois. Lorsque le taux de production devient trop faible, un nouveau cycle est entamé. Cette technique offre un taux de récupération de 20-25 %[8]. Par rapport à l'extraction minière, on ne dérange qu'une toute petite surface au sol, et les nuisances générales (bruit par exemple) sont bien moindres. Cependant la consommation d'énergie pour produire la vapeur est énorme.

La technique SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage), qui n'a pas encore atteint sa phase de maturité, utilise des puits horizontaux associés deux à deux. Le puits du dessus injecte en permanence de la vapeur tandis que celui du dessous recueille eau et bitume. Contrairement au procédé CSS, la quantité de vapeur à injecter pour une production de bitume donnée est moindre, ce qui améliore le bilan énergétique, mais cette solution ne peut pas s'appliquer partout : il faut une bonne homogénéité verticale du réservoir pour que l'écoulement s'établisse.

L’extraction in situ se fait de plus en plus depuis l’an 2000. Le bitume récupéré in situ en 2000 représentait 40 000 m³, tandis qu’en 2006, le bitume récupéré par cette technique atteignait les 75 000 m³. En 2006, un peu plus de 12 % du bitume est récupéré par l’extraction in situ et d’années en années, cette proportion augmentera[1]. Le grand désavantage relié à cette méthode d’extraction repose sur le fait qu’elle est très coûteuse mais aucun impact environnemental n’est connu pour l’instant.

Transformation commerciale

Qu'il provienne d'extraction minière ou in situ, le bitume n'est pas directement commercialisable sur le marché pétrolier, notamment parce qu'il est trop visqueux pour être transporté par canalisation. Deux méthodes sont possibles pour rendre le bitume vendable. La plus simple est de le mélanger avec environ 30 % d'hydrocarbures légers (condensats de gaz naturel ou naphta), qui viennent en quelque sorte remplacer les hydrocarbures courts qui manquent à cette forme de pétrole. Cette pratique bute néanmoins sur le coût du diluant, et le Canada serait rapidement en pénurie de condensats s'il voulait traiter des millions de barils par jour de bitume de cette façon[1].

La seconde méthode, qui est plus complexe, consiste à convertir le bitume en syncrude, une marque de pétrole commercialisé. Comparativement au pétrole brut conventionnel, le bitume est composé de beaucoup trop de carbone, mais de moins d’hydrogène. Il faut donc transformer chimiquement le bitume, pour obtenir un mélange d'hydrocarbures proche d'un pétrole brut de bonne qualité. Les techniques s'apparentent à celles employées pour améliorer les fiouls résiduels des raffineries. Ceci implique donc trois étapes. Tout d’abord, la cokéfaction consiste à extraire le carbone par procédé thermique. À l’aide de grosses fournaises, appelées coqueurs, le bitume est chauffé à 468−498 °C, ce qui entraîne le craquage des fractions lourdes, produisant ainsi des fractions plus légères telles que l’essence, les gaz combustibles et le coke de pétrole. Cette étape peut aussi se faire à l’aide d’un solvant (désasphaltage) ou autres produits chimiques. Le désasphaltage repose sur le principe de la déstabilisation du bitume en présence de solvants, tel que le propane ou d’autres hydrocarbures légers. Les composés lourds et les composés légers se séparent selon leur différence de solubilité vis-à-vis du solvant utilisé, sans que leur structure chimique soit dégradée.

La deuxième étape de la transformation, l’hydrocraquage, consiste à ajouter de l’hydrogène, afin d’obtenir des distillats de meilleure qualité. L’hydrocraquage permet d’augmenter la production des liquides et de réduire les niveaux d’émission de dioxyde de soufre. Le principal inconvénient de l’hydrocraquage repose sur le fait que l’hydrogène provient actuellement majoritairement du gaz naturel, ce qui va augmenter les émissions de gaz à effet de serre. De plus, cette étape nécessite beaucoup d’énergie.

Enfin, la dernière étape, qui est l’hydrotraitement, repose sur le retrait des atomes de soufre, d’azote et d’oxygène, permettant l’amélioration des caractéristiques moléculaires des hydrocarbures. Le résultat est un syncrude léger et pauvre en soufre, qui, à l'inverse d'un mélange naphta-bitume, peut être utilisé par n'importe quelle raffinerie. L’hydrotraitement nécessite l'installation d’usines qui sont très coûteuses, permettant la fabrication d’hydrogène, le lavage du gaz sulfureux et la récupération du soufre.

Transport

Un réseau de pipelines récupère le bitume brut et le syncrude des gisements de sables bitumineux du nord de l'Alberta (principalement Athabasca, Cold Lake et Peace River) et le redirige en deux points principaux: Edmonton (Alberta) et Hardisty (Alberta). En 2012, la capacité des lignes d'alimentation en direction sud était de plus de 300 000 m³ / jour (2 millions de barils par jour) et une capacité accrue était ajoutée. La construction de nouveaux pipelines ne nécessite que l'approbation de l'Alberta Energy Regulator, un organisme qui s'occupe entièrement de ces questions en Alberta[9].

Le lundi , l’État du Nebraska a donné son feu vert pour la construction d’un tronçon crucial du pipeline Keystone XL, qui doit permettre d’exporter chaque jour 830 000 barils de pétrole, issus des sables bitumineux, vers le sud des États-Unis[10], et ce malgré le fait que la compagnie TransCanada, l’opérateur de l’oléoduc, se soit retrouvée sous le feu des projecteurs pour une fuite de pétrole massive de près de 800 000 litres dans le Dakota du Sud quatre jours avant[11].

Impact environnemental

Exploitation

L'extraction minière des sables bitumineux a un impact important sur les écosystèmes. En Alberta, cette forme d'extraction détruit complètement, dès l'ouverture de la mine à ciel ouvert, la forêt boréale, et a des conséquences directes sur la qualité de l’air, de l'eau et du sol, particulièrement sur les zones humides. Des centaines de km2 de territoires sont ainsi dévastés[12]. La forêt boréale canadienne couvre 5 millions de km2 dont les trois quarts restent totalement vierges. Le développement de l'extraction des sables bitumineux pourrait toutefois affecter une zone bien plus large. La vie de la forêt boréale provient du sol, qui est composé d’ingrédients biologiques essentiels. En rasant la forêt boréale et en détruisant le sol, il y a destruction de ces ingrédients biologiques essentiels à la vie de la forêt boréale. En plus de ces atteintes directes sur l'environnement, l'exploitation sylvicole et minière provoque une fragmentation à grande vitesse de la forêt, néfastes aux espèces animales qui voient leurs aires de reproduction et leurs voies de déplacement fragmentées en petites parcelles.

Réhabilitation des sols

L'industrie minière considère que la forêt boréale reprendra sa place sur les terrains restaurés après la période d'extraction, mais aucun terrain n'est considéré « restauré » quelque trente ans après l'ouverture de la première mine dans la région du Fort McMurray en Alberta. En outre la restauration des zones humides, telles que les tourbières, est considérée comme impossible. Ces écosystèmes nécessitent plusieurs milliers d'années de conditions anaérobie pour se former. En détruisant la forêt, on détruit ces tourbières, qui constituent des réservoirs naturels de dioxyde de carbone, ce qui engendre une augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

Publiée en , une étude menée par Susan Kaminskyj, professeur en biologie à l’Université de la Saskatchewan, démontre que les pissenlits contiennent un champignon qui absorberait les résidus chimiques des sables bitumineux. Le champignon consomme les résidus et les convertit en dioxyde de carbone et en eau. Contrairement à certaines bactéries qui peuvent aider à nettoyer des sites de déversement de pétrole et d'autres hydrocarbures mais qui n'ont qu'un impact en surface, le champignon se développe d'une manière très différente et, pour survivre, doit pénétrer dans le sol contaminé, ce qui permet un nettoyage en profondeur[13].

Rejets chimiques toxiques

En outre, l’extraction des sables bitumineux est également responsable du dégagement d'agents polluants qui sont déversés dans l'eau ou relâchés dans l'atmosphère. L'exploitation des sables bitumineux nécessite la consommation de grandes quantités de gaz naturel responsables d'émission de divers polluants atmosphériques. L'extraction d'un seul baril de pétrole des sables bitumineux de l'Alberta génère plus de 190 kg de gaz à effet de serre (GES)[1]. L’exploitation des sables bitumineux émet aussi des polluants atmosphériques, tel que le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote, qui sont responsables, même à des quantités très faibles, de l’acidification des lacs et des forêts[1].

L’extraction du bitume des sables bitumineux a également des conséquences directes sur la qualité de l’eau. Une grande quantité d’eau est requise pour le procédé d'extraction à ciel ouvert, soit de 2 à 5 barils d’eau douce pour produire un seul baril de pétrole[1]. Cette eau est puisée dans les grands cours d’eau, dont la rivière Athabasca, principalement, et dans les aquifères de la région. Cette eau usée, entrée en contact avec des composés toxiques tel que des hydrocarbures (acide naphténique, hydrocarbures aromatiques polycycliques, etc.), xylène, benzène, métaux lourds (arsenic, plomb, mercure volatil dans l'air, etc.), entre autres, est rejetée dans de gigantesques bassins de rétention situés près de la rivière Athabaska. Cela pourrait avoir des conséquences néfastes et irréversibles sur les écosystèmes, et sur la diversité écologique des organismes indigènes si une fuite devait se produire. Pour éviter que la faune n’entre en contact direct avec les polluants contenus dans les bassins, les sociétés exploitantes utilisent des canons au propane, qui produisent une nuisance sonore afin d'empêcher les espèces animales de s’approcher des bassins et aussi des épouvantails pour éloigner les oiseaux. L’eau usée est parfois utilisée pour la réhabilitation du territoire, qui a été perturbé. Avec le temps, il y a une bioaccumulation de ces produits chimiques, mais la concentration n’est pas connue précisément, mais elle est telle qu'un simple contact entre un oiseau et ces eaux usées cause la mort instantanée de celui-ci. La toxicité s’amplifie donc, puisque la plupart des produits chimiques ne disparaissent pas et ne se dégradent pas biologiquement.

Plusieurs solutions sont à l’étude et en cours pour contrer ces inconvénients environnementaux. Les compagnies d’exploitation des sables bitumineux ont trois objectifs à atteindre, soit l’amélioration de la récupération de l’eau, la réduction de l’utilisation de chaleur et d’eau et enfin, la diminution et l’élimination des bassins à résidus. Des solutions sont à l’étude, telles que l’extraction du bitume par chauffage, par l’injection de solvants ou de produits chimiques, par boulettage et tamis oléophiles. Cependant, les avantages et les inconvénients à long terme ne sont pas encore connus. Il est donc impossible de généraliser ces méthodes. Des cheminées sont actuellement mises au point, pour permettre de réduire les émissions de dioxyde de soufre d’environ 90 %. Par contre, l’augmentation de la production de pétrole va annuler cette diminution des émissions de dioxyde de soufre.

Émissions de gaz à effet de serre

L'extraction minière dégage des agents polluants, tels que le méthane dont l’effet de serre est 20 fois plus puissant que le CO2 et l’anhydride sulfureux, qui est responsable, même en des quantités très faibles, de l’acidification des lacs et des forêts. Globalement, l'extraction d'un baril de pétrole des sables bitumineux de l'Alberta émet plus de 190 kg de gaz à effet de serre (GES), 3 fois plus que la production d’un baril de pétrole classique[1].

L'exploitation des sables bitumineux consomme d'énormes quantités d'énergie, surtout pour chauffer les dépôts de sable afin de provoquer l'écoulement du bitume. L'énergie utilisée provient du charbon, du gaz naturel et du diesel. Les gaz à effet de serre en provenance de cette industrie connaissent le taux d'augmentation le plus rapide au Canada, avec une production de 82 kg de CO2 par baril de pétrole produit in situ et 73 kg/baril de pétrole produit par extraction mécanique[14].

Selon le Département de l'Énergie des États-Unis, le cycle de vie des sables bitumineux, du puits à la roue, émet en général entre 37 % et 40 % de plus que le pétrole conventionnel. Au niveau de la seule extraction des sables bitumineux de l'Alberta, les Amis de la Terre estiment que les rejets de gaz à effet de serre sont de trois à cinq fois plus élevés que pour les hydrocarbures conventionnels[12].

Financements, pressions et résistances autour de l'exploitation des sables bitumineux

La croissance prévue de la production du pétrole synthétique albertain menace aussi les engagements internationaux du Canada.

En ratifiant le Protocole de Kyoto, le Canada s'est engagé à réduire avant 2012, ses émissions de GES de 6 % par rapport à l'année de référence (1990). Au lieu de la diminution des GES, une augmentation de 145 mégatonnes des émissions de GES sera observée, dont le quart proviendrait de l’exploitation des sables bitumineux. En 2002, ses émissions étaient supérieures de 24 % à l'année de référence.

En , un reportage de 24 pages du National Geographic dénonce la pollution liée à l'exploitation des sables bitumineux en Alberta[15].

En 2011, le le Canada est devenu le premier État à décider de se retirer du protocole de Kyoto[16].

En 2017 la banque néerlandaise ING a annoncé au mois de juin refuser de financer les projets de pipelines de pétrole des sables bitumineux canadiens ; en raison de préoccupations concernant l'impact de ces projets sur le climat et sur les droits des Premières Nations[17] - [18]. Une autre grande banque privée (BNP Paribas) a décidé de ne plus financer les projets du secteur, ni même ses entreprises[18]. Mais début novembre, juste avant la COP 23 de Bonn, une douzaine d'ONG dénoncent le fait que de 2014 à fin trente-trois autres banques ont accordé « plus de 115 milliards de dollars de financement » à des entreprises actives dans la production et le transport de sables bitumineux, alors que le secteur bancaire avait exprimé un an plus tôt son soutien à l'accord de Paris (visant à limiter à 2 °C la hausse de la température mondiale)[18]. Quatre banques canadiennes (TD, RBS, CIBC, Bank of Montreal) sont particulièrement visées, mais d’autres banques américaines et britanniques sont en cause également[18]. Parmi ces 33 banques cinq seulement ont diminué une partie de leurs aides, trois ont formellement pris des engagements[18].

En , l'organisme canadien Environmental Defence et le Natural Resources Defense Council, établi aux États-Unis, dépose une plainte, accusant le Canada de ne pas appliquer la Loi sur les pêches en laissant des contaminants des bassins de décantation fuir dans l'eau sans obliger les entreprises responsables à résoudre le problème. Le gouvernement Canadien présente sa réponse en : il reconnaît le manque de preuves scientifiques pour déterminer si des bassins de résidus des sables bitumineux ont coulé dans des cours d'eau albertains et causé du tort à des poissons, mais il dit continuer de travailler sur des méthodes pour déterminer si des produits chimiques découverts dans des eaux souterraines sont d'origine naturelle ou industrielle[19].

En , deux tribus autochtones, la Première Nation de Fort McKay et la Première Nation crie de Mikisew, ont finalisé l'achat de 49 % d'un nouveau parc de stockage des sables bitumineux de la société pétrolière Suncor, au nord de Fort McMurray, pour un contrat d'un montant de 500 millions de dollars. Cette entente est qualifiée de plus grand partenariat entre un peuple autochtone et une entreprise au Canada[20].

Le , la compagnie d'assurance Axa annonce la poursuite de sa sortie de projets polluants et prend l'engagement de ne plus assurer aucune entreprise d'extraction de sables bitumineux et de pipelines associés[21].

Le mardi , une semaine après avoir annoncé l’arrêt de ses soutiens directs aux projets de sables bitumineux[22], le Crédit Agricole a renouvelé deux lignes de financement indirect pour un montant de 1,5 milliard d’euros, à TransCanada, l’entreprise qui prévoit la construction du pipeline de sables bitumineux Keystone XL[23].

Aspect analytique

Les sols sont affectés après le procédé d’extraction des bitumes des sables par les eaux usées qui sont rejetées après avoir été utilisées. Ces eaux sont, pour la plupart, nettoyées mais celles qui ne peuvent pas l’être sont gardées dans des réservoirs pour être réutilisées dans le procédé d’extraction ou elles sont utilisées pour la réhabilitation du territoire. Ce dernier est le principe par lequel on pousse les sables délestés de leurs bitumes pour remplir les trous d’excavation faits par la machinerie. Le but est de recréer le territoire dévasté après les extractions. Cependant cette eau usée est extrêmement toxique, elle contient toute sorte de produits tels des métaux traces et des solvants du méthane, benzène, xylène et d’autres hydrocarbures, c’est une sorte de bouillie de produits dangereux. On peut comprendre que la qualité de ces nouveaux terrains créés laisse à désirer lorsque l’on sait ce qu’ils contiennent.

Avec le temps il y aura accumulation de ces déchets dans ces sols particuliers, on ne connaît pas aujourd'hui leur concentration réelle ni le rythme auquel ils s’entassent, parce qu’il n’y a aucune analyse indépendante qui a été faite. De plus, aucun suivi géologique n’est prévu, même si la toxicité va en augmentant. Le risque est que la pollution fasse un jour partie des sédiments et des écosystèmes pour ensuite s’installer dans la nappe phréatique parce que plusieurs agents nocifs ne se dégradent pas facilement dans la nature.

Pour l’aspect analytique du sol, dans le cas où l’on voudrait connaître le degré de toxicité de celui-ci en hydrocarbures, on procède d’abord avec un échantillonnage. Les résultats voulus seront directement influencés par la qualité de l’échantillon pris. Les caractéristiques du sol changent beaucoup d’un endroit à l’autre même si le terrain à analyser est petit. De même, il ne faut pas négliger la profondeur où l’on va chercher, il faut en plus prendre en considération la porosité et le type de sol. On peut remédier à tous ces facteurs en prenant différents échantillons en des endroits variés et en les mélangeant tous ensemble. Le résultat obtenu sera une sorte de moyenne.

Dans la prise d’échantillons, on peut utiliser un détecteur de vapeurs organiques (DVO) qui servirait à mieux localiser sur le terrain les zones contaminées. Parce que ces détecteurs ne peuvent donner des mesures quantitatives, les analyses en laboratoire restent quand même nécessaires. Il y a aussi une procédure à suivre en ce qui concerne les matériaux et techniques utilisés pour la prise de sol. Il est conseillé de porter des gants propres et de les changer après chaque prise ; pour le matériel, il devrait être en acier inoxydable ou en téflon.

Pour s’assurer que les résultats obtenus sont valables et représentatifs, un programme de contrôle ainsi que d’assurance de qualité doit être mis en forme. La définition d’Environnement Canada dit : « le contrôle de la qualité est l'ensemble des procédures utilisées pour mesurer et, si besoin est, de corriger la qualité des données. L'assurance de la qualité est l'ensemble de procédures utilisées pour fournir une assurance documentaire de l'application correcte du contrôle et de la qualité des données qui en découlent. » Pour pouvoir obtenir ce contrôle, des étapes doivent être suivies. Parmi celles-ci la plus importante est d’élaborer un protocole, une description détaillée de tout ce qui doit être fait. Le protocole doit contenir, entre autres, les méthodes de collecte, les lieux, le nombre d’échantillonnages à recueillir, les instructions de conservation, le plan de transport, etc.

Un échantillon doit être aussi pris pour connaître le degré normal de produit chimique dans un sol propre afin de permettre une comparaison. Il faudra alors effectuer la prise d’un site de contrôle. Ce dernier doit avoir les mêmes aspects pédologiques que le site contaminé. Il doit aussi être à proximité et au même niveau en hauteur que l’endroit corrompu.

Pour la quantification des polluants tels que le benzène et l’éthylbenzène m-xylène, on utilisera la chromatographie gazeuse suivie du détecteur par photoionisation.

Cette technique est parmi les plus simples en analytique, qui a montré son efficacité à travers les années dans le domaine.

Avant d’être mis en analyse dans le chromatographe, l’échantillon devra subir la purge et trappe. « Purge and trap » est une méthode qui sert à récupérer 100 % des analytes pris dans un échantillon (ex. le sol) pour ensuite les introduire sous forme volatile dans l’appareil à CG.

En 2017, l'Alberta a commencé à surveiller les émissions des sables bitumineux depuis le ciel, via l'agence d’évaluation environnementale de la province, qui utilise de l’équipement de détection aérienne pour mesurer les gaz à effets de serre comme le méthane, le dioxyde de carbone et l’éthane, ainsi que d’autres produits chimiques des gisements de sables bitumineux au nord de Fort McMurray. À terme, le programme sera élargi pour couvrir le pétrole lourd et les activités de sables bitumineux dans les régions de Cold Lake et de la rivière de la Paix. Les avions permettront aux scientifiques de distinguer ce qui vient des mines en exploitation, des bassins de résidus et des niveaux de pollution naturels, pour ainsi de permettre de savoir où les efforts doivent être effectués[24].

Histoire de l'exploitation en Alberta

Les sables bitumineux de l'Athabasca ont commencé à être exploités de façon industrielle en 1967, avec l'usine des Great Canadian Oil Sands (maintenant Suncor) installée dans une zone où les sables bitumineux sont très près de la surface.

L'exploitation s'est accélérée à partir de 2002. En 2012, la production de bitume brut à partir des sables bitumineux a été de 1,9 million de barils par jour[4], soit 305 000 m3, pour un total annuel de 704 millions de barils, soit 112 millions de m3 pour l'année[4]. On prévoit que la production doublera en 2022, pour atteindre 3 800 000 bbl/j, soit 221 millions de mètres cubes par an.

Notes et références

- Sables bitumineux, Connaissance des énergies, 24 février 2016.

- Office national de l’énergie (2006), Les sables bitumineux du Canada, Perspectives et défis jusqu’en 2015 : Mise à jour, Office national de l’énergie, Calgary

- Alberta (2007), “Oil Reserves and Production”

- (en) Source : Alberta Oil Sands Industry. Quarterly Update. Summer 2013

- « Eni dans les sables congolais – JeuneAfrique.com », JeuneAfrique.com, (lire en ligne, consulté le )

- Musée du pétrole à Pechelbronn

- Engelhardt R., Todirescu M., (2005). An Introduction to Development in Alberta’s Oil Sands. Edmonton: University of Alberta, School of Business pdf

- Office national de l’énergie (2000), Les sables bitumineux du Canada, Perspectives de l’offre et du marché jusqu’en 2015, Office national de l’énergie, Calgary

- (en) ThemeFuse, « Research | Canadian Transport Research Forum », sur ctrf.ca (consulté le )

- Alexandre Shields, « Keystone XL: le Nebraska impose un nouveau tracé à TransCanada », Le Devoir, (ISSN 0319-0722, lire en ligne, consulté le )

- « Feu vert pour l’oléoduc américain Keystone XL malgré les fuites de pétrole », Courrier international, (lire en ligne, consulté le )

- Sables bitumineux de l'Alberta : une aberration écologique, actu-environnement.com, 2 juin 2010.

- Zone Environnement - ICI.Radio-Canada.ca, « Détoxifier les sables bitumineux avec des pissenlits », sur Radio-Canada.ca (consulté le )

- (en) Forecasting the impacts of oilsands expansion, Pembina Institute, Juin 2013.

- Alexandre Shields, « Le «pétrole sale» de l'Alberta - Portrait dévastateur d'une industrie polluante », Le Devoir, (lire en ligne, consulté le )

- Audrey Garric, « L’envers du retrait du Canada du protocole de Kyoto », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

- www.democracynow.org, Headlines Daily Show, 30 juin 2017

- AFP & connaissance des énergies (2017), Les banques continuent à financer massivement l'exploitation des sables bitumineux 02 nov. 2017

- Zone Environnement - ICI.Radio-Canada.ca, « Sables bitumineux : le Canada se défend devant une commission environnementale | Or noir à vendre », sur Radio-Canada.ca (consulté le )

- Zone Société - ICI.Radio-Canada.ca, « Des Premières Nations investissent dans les sables bitumineux | Or noir à vendre », sur Radio-Canada.ca (consulté le )

- Anthony Bondain, « Axa exclut charbon et sable bitumineux de ses activités d'assurance », Boursier.com, (lire en ligne, consulté le )

- « Crédit Agricole sort des sables bitumineux et annonce 100 millia », sur www.novethic.fr (consulté le )

- rsedatanews.net, « ARTICLE - Sables bitumineux : les incohérences du Crédit Agricole- RSEDATANEWS - RSE ESS ISR », sur rsedatanews.net (consulté le )

- Bob Weber, « Sables bitumineux: l'Alberta observe ses émissions depuis le ciel », Métro, (lire en ligne, consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- David Dufresne, Nancy Huston, Naomi Klein, Melina Laboucan-Massimo et Rudy Wiebe, Brut : La ruée vers l'or noir, Montréal (Québec)/Arles, Lux éditeur, , 107 p. (ISBN 978-2-89596-197-0).

Articles connexes

- Sables bitumineux de l'Athabasca

- Syncrude Canada, le plus grand producteur de pétrole synthétique au Canada

- Ressources et consommation énergétiques mondiales

Liens externes

- (en) Photos de schiste et de sable bitumeux.

- La production du pétrole brut synthétique en 2004 selon Statistique Canada

- (en) Musée des sables bitumineux, site du gouvernement de l'Alberta

- (en) Alberta Energy Regulator, site officiel de réglementation de l'industrie en Alberta

- (en) Dan Woynillowicz et al., Oil Sands Fever: The environmental implications of Canada’s oil sands rush, Drayton Valley (Alberta), The Pembina Institute, 2005, 84p.

- (fr) Article de M@ppemonde, Énergie et environnement: l’exploitation des sables bitumineux en Alberta (Canada), Stéphane Héritier

- (fr) Du sable dans l'engrenage reportage tv de Guy Gendron et Jean-Luc Paquette concernant les problèmes environnementaux liés à l'exploitation des sables d'Athabasca.

- Dossier de Radio-Canada

- [PDF] Présentation de la fabrication du bitume

- (fr) Désastre écologique