Ligne B du RER d'Île-de-France

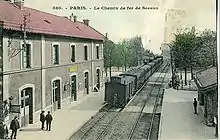

La ligne B du RER d'Île-de-France, plus souvent simplement nommée RER B, est une ligne du réseau express régional d'Île-de-France qui traverse l'agglomération parisienne selon un axe nord-est / sud-ouest, avec deux embranchements. Elle relie Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV et Mitry - Claye au nord-est à Robinson et à Saint-Rémy-lès-Chevreuse au sud, en passant par le cœur de Paris. À l'origine se trouve la ligne de Sceaux, inaugurée au milieu du XIXe siècle et qui par prolongements successifs, relie la gare du Luxembourg à Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

| RER B | ||

| ||

| Réseau | Réseau express régional d'Île-de-France Transilien Paris-Nord (portion SNCF) |

|

|---|---|---|

| Terminus | B1 - Gare du Nord B2 - Robinson B3 - Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV B4 - Saint-Rémy-lès-Chevreuse B5 - Mitry - Claye B6 - Massy - Palaiseau |

|

| Communes desservies | 41 | |

| Histoire | ||

| Mise en service | ||

| Dernière extension | Prolongement de Roissy CDG 1 à Roissy CDG 2 TGV | |

| Exploitant | RATP & SNCF | |

| Infrastructure | ||

| Conduite (système) | Conducteur | |

| Exploitation | ||

| Matériel utilisé | MI 79 (116 rames au 09/07/2020) MI 84 (42 rames au 09/07/2020) |

|

| Dépôt d’attache | Massy-Palaiseau | |

| Points d’arrêt | 47 dont 31 RATP et 16 SNCF |

|

| Longueur | 40 km en zone SNCF et 40 km en zone RATP 80 km |

|

| Distance moyenne entre points d’arrêt | 1 700 m | |

| Jours de fonctionnement | Tous les jours | |

| Fréquentation (moy. par an) |

165,5 millions 2e / 5 |

|

| Lignes connexes | RER : Transilien : • Secteurs : Nord, Est, Sud-Est, Rive-Gauche, Saint-Lazare |

|

| Schéma de la ligne | ||

Créée en 1977, la ligne transporte 983 000 voyageurs par jour ouvrable en 2019, ce qui en fait la deuxième ligne la plus fréquentée du réseau, derrière la ligne A du RER. À partir de l'ancienne ligne de Sceaux qui se terminait à la gare du Luxembourg, les travaux réalisés ont permis de relier cet ancien terminus aux voies de la gare du Nord via les gares de Saint-Michel - Notre-Dame et Châtelet - Les Halles et de l'interconnecter avec la ligne Paris – Mitry - Claye du réseau Nord. Cette ligne permet notamment d'accéder aux terminaux de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle ainsi qu'à ceux de l'aéroport de Paris-Orly — via la gare d'Antony et les navettes automatiques Orlyval —, au stade de France, au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, à la Maison des examens d'Arcueil ainsi qu'au pôle scientifique et technologique Paris-Saclay.

Histoire

Chronologie

- : la ligne de Sceaux devient le RER B à la suite de son prolongement à Châtelet - Les Halles et à sa mise en correspondance avec le tronçon central du RER A également mis en service ce jour ; exploitation de la ligne par les automotrices « Z » et les MS 61, trains monocourant

- : mise en service commerciale du premier train bicourant, le MI 79

- : prolongement au nord jusqu'à Gare du Nord et intégration des lignes vers Roissy - Aéroport Charles-de-Gaulle (anciennement « Roissy-Rail ») et Mitry - Claye, moyennant une correspondance systématique quai à quai à Gare du Nord

- : ouverture de la gare du Parc des Expositions

- : dernières circulations des derniers MS 61

- : mise en service de la première phase de l'interconnexion nord-sud avec huit trains interconnectés par heure, institution des relèves entre conducteurs SNCF et conducteurs RATP à Gare du Nord

- : interconnexion nord-sud améliorée avec douze trains interconnectés par heure

- Deuxième semestre 1985 : interconnexion nord-sud renforcée avec seize trains interconnectés par heure

- : dernières circulations des derniers éléments monocourant de la ligne (les automotrices Z)

- : interconnexion nord-sud finalisée avec l'interconnexion de tous les trains (vingt trains par heure)

- : ouverture de la gare de Saint-Michel - Notre-Dame, en correspondance avec les lignes RER C et 10 du métro

- : mise en service d'Orlyval entre la gare d'Antony et l'aéroport d'Orly

- : prolongement de la branche de Roissy à Gare de l'aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV ; la gare de Roissy - Aéroport Charles-de-Gaulle devient alors tout simplement Aéroport Charles-de-Gaulle 1

- et : attentats dans les gares de Saint-Michel - Notre-Dame puis de Port-Royal.

- : ouverture de la gare de La Plaine - Stade de France et fermeture de celle de La Plaine-Voyageurs

- 2007 : lancement des travaux du RER B Nord +

- du au : suppression progressive des relèves SNCF / RATP à Gare du Nord

- : mise en service commerciale du premier élément MI 79 rénové

- : lancement du Schéma directeur du sud de la ligne ainsi que des études de doublement du tunnel Châtelet - Gare du Nord

- du 17 au : fin des travaux du RER B Nord + avec la mise en service progressive de la nouvelle signalisation

- : entrée en application de l'offre RER B Nord + (horaires d'été)

- : entrée en application de l'offre RER B Nord + (horaires d'hiver)

- : début des travaux du quai de secours à Denfert-Rochereau

- : mise en service du Centre de commandement unique (CCU) regroupant le Centre opérationnel Transilien (SNCF) de la ligne B, un représentant de Réseau ferré de France (RFF), intervenant pour faciliter la gestion de la circulation sur la partie nord de la ligne, et le Poste de commandement centralisé de la (RATP) afin de coordonner la gestion de la ligne depuis un même site[1].

- : dernière circulation du dernier élément MI 79 non rénové[2].

- : début de la campagne de rénovation de 33 rames de la ligne B du RER MI84

- : mise en service du premier MI84 rénové.

Réaliser une ligne Nord-Sud

En 1929, le projet Langevin, du nom du ministre des travaux publics, propose de relier les lignes de la région parisienne de façon à créer une infrastructure de transports urbains, sur le modèle du S-Bahn allemand. Dans ce sens, la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris (CMP) propose de faire de la ligne de Sceaux le maillon important d'un futur réseau de métro express régional. Pour ce faire, la ligne devait être profondément modernisée[3]. Ainsi, en avril et novembre 1931, après de longs pourparlers entre l'État, les départements, le PO et la CMP, deux conventions sont signées et approuvées par la loi du . Il est décidé que la Compagnie du Paris-Orléans (PO), alors propriétaire de la ligne, renonce à l'exploitation de la ligne au terme des travaux. Celle-ci sera rétrocédée et confiée par le département de la Seine à la CMP. Des travaux de grande envergure sont mis en chantier, qui aboutissent à une considérable modernisation de la ligne. Ceux-ci comprennent la suppression des passages à niveau, le rehaussement des quais, la modification de la signalisation, la construction de trois nouvelles gares, mais surtout l'électrification de la ligne et la mise en place d'un nouveau matériel moderne, les Z 23000 (ou automotrices Z), qui remplacent le matériel vétuste du PO[4].

Le , la nouvelle exploitation de la ligne de Sceaux démarre entre Paris et Massy - Palaiseau avec un triplement des fréquences. Le succès est immédiat : le trafic connaît une progression spectaculaire passant de 8 à 18 millions de voyageurs en une seule année d'exploitation. Mais la Seconde Guerre mondiale ajourne les projets de métro régional, et la ligne de Sceaux reste longtemps un cas à part au sein de la banlieue parisienne[5].

En 1949, la ligne est exploitée par la nouvelle Régie autonome des transports parisiens (RATP) qui succède à la CMP. Après guerre, le projet de réseau régional est relancé. En 1965, le Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne (SDAURP), ancêtre de l'actuel Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), qui prévoit la création de nouvelles lignes de banlieue et leur interconnexion à travers Paris, abandonne le projet d'extension au nord de la ligne de Sceaux au profit d'une ligne nouvelle reliant Châtelet à Melun-Sénart via Orly, Juvisy et Évry. Ce projet trop ambitieux est lui-même finalement ajourné (et abandonné) au début des années 1970.

Le , les premiers MS 61 font leur apparition, en renfort des automotrices Z, après des essais sans voyageurs débutés le , entre Denfert-Rochereau et Orsay-Ville[6].

Arrivée à Châtelet - Les Halles

Le , le gouvernement décide de mettre en œuvre la création du tronçon central de la ligne est-ouest, futur RER A, malgré diverses polémiques et incertitudes face aux coûts engendrés. La constitution de ce tronçon est, en effet, fondamentale pour permettre la constitution d'un réseau cohérent.

Le , le schéma d'exploitation du futur réseau est approuvé par le syndicat des transports parisiens (STP, lointain prédécesseur d'Île-de-France Mobilités). Le métro régional est dorénavant conçu comme devant être constitué de trois lignes, la transversale est-ouest (future ligne A), une nouvelle transversale sur la rive gauche créée à partir de tronçons existants (futur RER C), le prolongement de la ligne de Sceaux et son interconnexion avec une ligne du réseau nord à déterminer, ainsi que la réalisation d'une nouvelle ligne supplémentaire interconnectée (futur RER D).

Fin 1973, les travaux du prolongement de la ligne débutent. Ils consistent à créer un tunnel long de 2 600 mètres qui aboutira à Châtelet-les-Halles, futur cœur du nouveau réseau de transport en commun à grand gabarit. Pour y parvenir, il fallait passer sous la Seine imposant la création d'une très forte rampe (4 %[3] - [7]) et nécessitant l'amorçage de la dénivellation dès la gare du Luxembourg, cette dernière n'étant pas construite à l'origine pour anticiper un éventuel prolongement sous-fluvial de la Seine[3]. C'est pourquoi dans un premier temps, il était envisagé de supprimer la gare du Luxembourg pour commencer plus tôt la descente en vue de passer sous le fleuve, moyennant la construction d'une nouvelle station baptisée Quartier Latin qui aurait été réalisée plus au nord vers le Carrefour de l'Odéon pour permettre une correspondance avec les lignes 4 et 10 du métro. Néanmoins une campagne de protestation des riverains fait changer ce projet, et la station Luxembourg est conservée mais nécessite d'amorcer la dénivellation dès cette ancienne gare dont la plate-forme est abaissée de cinquante centimètres[8] - [9].

Ainsi, durant l'été 1974, le terminus de la ligne est reporté à Port-Royal, le temps de construire la nouvelle gare du Luxembourg. La nouvelle gare est reconstruite plus en profondeur, sa plate-forme est abaissée de 50 centimètres, et elle voit sa longueur augmenter pour que les trains puissent commencer leur descente vers Châtelet en passant par Saint-Michel et sous la Seine[10] - [3].

Dès la rentrée 1974, la gare du Luxembourg est, en attendant le prolongement à Châtelet - Les Halles, exploitée avec une seule voie, évitant ainsi les manœuvres et obligeant le train à repartir aussitôt arrivé. Pour faciliter ce retournement rapide, l'actuelle voie vers Paris fut recouverte par un quai provisoire au moyen de planches de bois, la rame ayant alors un côté montée et un côté descente[3].

Dans le cadre des travaux du prolongement, un palier est aménagé dans la rampe entre Luxembourg et Châtelet - Les Halles afin de faciliter la construction ultérieure de la gare de Saint-Michel - Notre-Dame, en correspondance avec la ligne d'Orsay de la SNCF (futur RER C) et les métros 4 et 10[3]. Les « Z » voient certains de leurs équipements de frein modifiés afin de s'adapter à la forte déclivité, ainsi que les compartiments fumeurs supprimés[11]. Le prolongement doit aboutir à Châtelet-Les-Halles, nouvelle gare créée à l'occasion. Elle est construite à ciel ouvert à l'emplacement des Halles de Baltard. Elle sera longue de 310 mètres et large de 79 mètres ; elle s'étendra du chevet de l'église Saint-Eustache, au nord-ouest, à l'ancien cimetière des Innocents, au sud-est, avec sept voies. Elle sera en correspondance avec la nouvelle ligne RER A.

En 1976, la mise en chantier de l'interconnexion du premier degré entre la ligne de Sceaux et la banlieue nord est décidée à la suite de l'approbation du schéma de principe. C'est la ligne de Mitry et son antenne desservant l'aéroport Charles-de-Gaulle qui sont finalement sélectionnées pour constituer le tronçon nord de la ligne B du RER, afin de permettre une connexion ultérieure entre les deux grands aéroports de Paris, Charles-de-Gaulle et Orly. La nouvelle liaison a également pour vocation de soulager la ligne 4 du métro, devenue la plus chargée du réseau, et de désaturer la gare du Nord.

Ainsi, la même année, débute le percement du tronçon de 2 156 mètres, qui reliera Châtelet au tympan sud de la nouvelle gare souterraine de Gare du Nord, dans un sous-sol à la géologie difficile, dans la nappe phréatique et de plus en tréfonds d'immeubles anciens et souvent vétustes. La RATP assure la maîtrise d'ouvrage du percement du tunnel. Environ 250 000 m3 de roches et de terre sont extraits[12].

En 1977, la nouvelle gare souterraine de Gare du Nord voit sa construction démarrer à ciel ouvert. Pour préparer le nouveau prolongement, la signalisation spécifique de la ligne de Sceaux est mise aux normes SNCF, par étapes de 1977 à 1983[3] - [N 1].

Naissance du RER B

Le naît la ligne B du Réseau express régional à la suite du prolongement de la ligne de Sceaux, depuis Luxembourg. Elle est intégralement gérée par la RATP. Cette jonction passe par la nouvelle station de correspondance Châtelet - Les Halles, qui reçoit également la nouvelle ligne A. Cette dernière résulte de la mise en service de la jonction entre les gares d'Auber et de Nation. Ainsi, c'est dès ce jour qu'est lancé publiquement le nom de baptême par lettres des lignes (A et B), déjà utilisé officieusement en interne par la RATP. L'inauguration du nouveau réseau est faite par le président de la République Valéry Giscard d'Estaing[13] - [14]. Cette mise en correspondance constitue donc l'ébauche du métro régional projeté.

Le est mis en service le premier MI 79, premier matériel bi-courant, conçu par la RATP et la SNCF. Il est destiné à assurer l'interconnexion nord à partir de 1983. Pour desservir l'aéroport de Roissy ainsi que Mitry-Mory, il est décidé d'utiliser les voies existantes situées en zone SNCF. Or celles-ci sont alimentées en 25 kV monophasé, contrairement au tronçon RATP qui l'est en 1,5 kV continu. De ce fait, les Z 23000 et les MS 61 ne peuvent circuler que sous 1,5 kV continu, ce qui ne pouvait pas permettre leur utilisation pour assurer la future interconnexion[6]. Pour les accueillir, le site de Massy-Palaiseau, déjà remanié pour les MS 61, a été entièrement revu ; de nouveaux ateliers ont été construits et une voie d'essai d'un kilomètre de longueur disposant d'une caténaire commutable a également été posée[3].

En septembre 1981, la première demi-gare de la nouvelle gare souterraine de Gare du Nord est mise en service par la SNCF. Elle permet, aux heures de pointe, le retournement des huit trains par heure de la ligne Roissy-Rail sur la voie 42.

Le , la ligne est prolongée de Châtelet - Les Halles à la gare souterraine de Paris Gare du Nord. Aucun train n'est interconnecté, compte tenu du nombre encore insuffisant de MI 79 ; les trains des liaisons RATP Châtelet – Robinson et Châtelet – Massy sont prolongés jusqu'à Gare du Nord pendant que ceux de la liaison Châtelet - Les Halles – Saint-Rémy demeurent provisoirement limités à Châtelet[15]. De ce fait, une correspondance quai à quai systématique est mise en place avec les trains de la nouvelle partie nord de la ligne, à la voie 42, les rames de la RATP arrivant voie 44[16]. L'inauguration se déroule en présence du Premier ministre, Pierre Mauroy, et du ministre des transports, Charles Fiterman.

En effet, depuis ce jour, les lignes SNCF Roissy-Rail (Paris - Roissy-Charles-de-Gaulle) et Paris – Mitry-Mory sont absorbées par la ligne B, devenant ainsi sa partie nord. Toutefois, elles demeurent limitées à Gare du Nord. La ligne Roissy-Rail était une ligne mise en service en 1976, afin de desservir l'aéroport de Roissy et elle était, jusque-là, exploitée, par seize rames Z 6400 circulant avec un seul agent, les quais ayant été équipés de caméras de contrôle[17] - [18]. Il s'agissait alors de la première affectation de ce matériel, avant son redéploiement sur la banlieue Saint-Lazare opéré entre et [19].

Également, à cette occasion, les codes-missions font leur apparition en remplacement de l'ancienne numérotation, apparue en 1937. Ce sont des mots prononçables de quatre lettres indiquant à la fois la gare terminus et la desserte effectuée (AILO, KNUT, POLY, LYRE, etc.)[20].

Ensuite, en novembre 1982, la demi-gare ouest de la gare souterraine de Paris Gare du Nord est, à son tour, ouverte. La voie 43 accueille alors des trains desservant la ligne de Creil, amorce du futur RER D.

En , une nouvelle gare est ouverte à 1 200 mètres de celle de Villepinte en direction de Roissy. Elle prend le nom de Parc des Expositions, desservant un nouvel espace couvert complétant celui de la porte de Versailles et le Centre des nouvelles industries et technologies (CNIT) de La Défense[21].

Le , le dernier MS 61 quitte la ligne après son service commercial, afin de rejoindre la ligne A où tous les autres exemplaires sont déjà affectés, afin de faire face à l'accroissement de la fréquentation de la ligne, à la suite de la mise en service du tronçon central. Ce retrait a été possible puisque les MI 79 étaient en cours de livraison pour permettre dès , la réalisation de l'interconnexion Nord/Sud[6]. Entre le et le , les rames MS 61, désormais toutes présentes sur la ligne A, subissent une remise à niveau, leur moteur de traction montrant des signes de faiblesse. Ainsi, afin de pénaliser le moins possible le service, vingt-quatre MI 79 de la ligne sont détachées sur la ligne A[6].

Le , l'interconnexion Nord/Sud est mise en service avec huit trains interconnectés par heure, compte tenu du nombre important de MI 79 détachés sur la ligne A[6]. L'interconnexion entre la branche SNCF de Roissy et l'ancienne ligne de Sceaux de la RATP permet la circulation de quatre trains Robinson – Roissy et quatre trains Massy – Mitry, par heure. Les rames circulent sur les voies 41 et 42, tandis que la voie 43 accueille toujours les trains de la ligne de Creil, et la voie 44, les rames « Z » terminus des trains pour Saint-Rémy-lès-Chevreuse[15]. En raison des cultures d'entreprise différentes entre la RATP et la SNCF et de la diversité des réglementations, un changement de conducteur est instauré entre conducteurs RATP et SNCF, à Gare du Nord pour les trains interconnectés[22]. À cette occasion, le système des « sauts de puce » est instauré : tous les trains sont semi-directs au nord de Bourg-la-Reine dans le sens de la pointe, chacun ne desservant que quelques gares, judicieusement réparties pour aboutir à l’offre la plus homogène possible, et de façon à répartir au mieux la charge entre les trains[23].

Le , la livraison progressive du matériel MI 79 permet, aux heures de pointe, d'interconnecter douze trains par heure ; seuls quatre trains par heure doivent toujours rebrousser à Gare du Nord, parce qu'ils sont toujours assurés par les Z 23000. Cette date marque également le début de la réforme de ces derniers[11].

Durant l'été 1985, huit des vingt-quatre MI 79 détachés reviennent sur la ligne permettant l'application de la grille d'interconnexion partielle « B16 »[6], consistant en l'interconnexion de seize trains par heure[22]. Durant l'hiver de 1985, les MI 79, alors très sensibles au gel, ont des problèmes techniques qui ne leur permettent plus de fonctionner, obligeant, du coup, le rappel in extremis des « Z », alors en cours de retrait, et par conséquent, la suspension de l'interconnexion Nord/Sud à Gare du Nord[11].

Au terme de la pointe du , les quatre dernières rames Z 23000 sont retirées du service, soit cinquante ans après l'apparition de ce matériel sur la ligne de Sceaux, après avoir assuré les missions 463 (ADAM13) et 414 (LOTA14), en compagnie, outre des voyageurs ordinaires, d'agents retraités et de passionnés de chemin de fer[11]. Depuis ce jour, la ligne est uniquement assurée par les trains bicourant MI 79, rénovés entre 2007 et 2015, ou leur version dérivée MI 84.

Interconnexion complète

Le , à la suite de la livraison complète des 120 rames bicourant MI 79 et à la fin du détachement de certains éléments sur la ligne A[24] - [6], l'ensemble des trains est interconnecté, avec vingt trains par heure et par sens aux heures de pointe[22].

Le , la gare de Saint-Michel - Notre-Dame est mise en service, entre les gares de Luxembourg et Châtelet - Les Halles, dans les emprises réservées à cet effet plus d'une dizaine d'années plus tôt[3]. Elle est en correspondance avec le RER C et la ligne 10 du métro. Inaugurée deux jours auparavant par le Premier ministre Jacques Chirac, elle concrétise un projet lancé en 1971. Sa réalisation a été tardive parce que les estimations de trafic faites à l'époque n'incitaient pas à la réaliser immédiatement. Il aura fallu ainsi attendre 1982 pour que les premiers travaux préparatoires débutent, dans un environnement complexe au sein d'un quartier dense, en partie sous le petit bras de la Seine et dans un terrain renfermant des richesses archéologiques à préserver. Ils furent ensuite suivis des travaux de génie civil entre 1983 et 1986, pour un coût de 410 millions de francs répartis entre l'État, la Région et la RATP[25]

Le , la ligne est reliée à l'aéroport d'Orly grâce à la mise en service d'Orlyval, une ligne de métro léger de type VAL à petit gabarit. Cette nouvelle ligne part de la gare d'Antony[26].

Le , la ligne B est prolongée jusqu'à la gare de l'aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV. Par conséquent, l'ancien terminus Roissy - Aéroport Charles-de-Gaulle change de nom pour devenir[15] Aéroport Charles-de-Gaulle 1. Cette nouvelle gare permet la desserte de la nouvelle gare TGV située sur la LGV Interconnexion Est, ouverte depuis le [27]. À cette époque où sa fréquentation est bien inférieure à celle observée à l'horizon 2020, le RER B est décrit comme une ligne calme et appréciée de ses usagers[28].

En juillet 1995 puis en décembre 1996, la ligne a été le théâtre de deux attentats à la bombe, respectivement, à la station Saint-Michel - Notre-Dame, qui a fait 8 morts et 117 blessés, puis à Port-Royal, qui a fait 4 morts et 170 blessés.

Le , à l'occasion de la coupe du monde de football de 1998, la gare de La Plaine - Stade de France est mise en service, en remplacement de celle de La Plaine-Voyageurs située légèrement au sud-ouest jugée trop petite. La nouvelle gare est plus adaptée aux besoins du quartier et permet une meilleure desserte du Stade de France, situé à 650 mètres au nord[15]. Suspendue avec des câbles, la gare est une œuvre de l'architecte Jean-Marie Duthilleul, faisant écho au Stade de France[29].

Davantage de trains

Le , une nouvelle grille horaire est mise en application. Elle consiste au calquage de la desserte assurée en contre-pointe (sens inverse au sens le plus chargé) sur celle en pointe (sens le plus chargé) durant l'heure de pointe (quatre trains par quart d'heure, un Saint-Rémy, un Orsay, un Massy, un Robinson)[23].

Depuis 2002, la RATP a procédé à d'importants travaux de remplacement de la caténaire et de ses supports, ainsi que des composteurs de billets. Une signalisation cohérente a été mise en place à destination des voyageurs qui bénéficient, en outre, d'informations en temps réel sur la circulation des trains ; la Régie a progressivement supprimé les passages à niveau. Le dernier, à Gif-sur-Yvette, laisse la place à un passage routier sous voies en [30] - [31].

Les et , ont eu lieu les « Assises du RER B », réunions qui permirent aux voyageurs et élus de faire entendre leurs doléances (trains « surchargés » et en retard, « insécurité », carence dans les informations en cas d’incident). À l'issue de ces « Assises » ont été promis, entre autres, la rénovation du matériel roulant ainsi que l’équipement du tronçon Aulnay-sous-Bois – Aéroport CDG 1 en installations permanentes de contre-sens (IPCS). En effet, sur l’ensemble de la ligne à partir de La Chapelle, les voies ne sont équipées que pour une circulation dans le sens « normal » (à gauche). Jusqu’à Aulnay-sous-Bois, et en direction de Mitry - Claye, la présence de quatre voies permet de faire face tant bien que mal aux incidents, même si l’équipement pour un seul sens et le faible nombre de liaisons entre voies 1/1bis et 2/2bis provoquent un manque de souplesse évident. Mais d’Aulnay à Roissy, la ligne devient seulement à deux voies, la rendant ainsi très vulnérable, parce qu'en cas de problème quelconque, il est impossible de le « contourner » en circulant à contre-sens sur la voie restante, conduisant ainsi à l’interruption totale du trafic[32].

Le , une nouvelle grille horaire est mise en application afin de permettre le doublement des fréquences à La Plaine – Stade de France, l'allongement de la pointe du soir et le prolongement des trains de Denfert-Rochereau jusqu'à Laplace[23], répondant à certaines souhaits des voyageurs exprimés à l'occasion des « Assises du RER B[32] ».

.JPG.webp)

Tout d'abord, un arrêt à La Plaine - Stade de France est ajouté aux heures creuses, sur toutes les missions ICAR/ICRE (Robinson – Mitry) et SPAC/SPOT (Mitry – Robinson), sans allongement du temps de parcours. Ces trains, qui font partie de la trame de base de la ligne, étaient jusqu’à présent semi-directs entre Paris et Aulnay-sous-Bois, avec un seul arrêt au Bourget. Avec ce nouvel arrêt, la gare de La Plaine - Stade de France est désormais desservie toute la journée, et y compris le week-end, par deux trains au quart d’heure au lieu d’un seul, espacés le plus régulièrement possible (intervalles de 6 et 9 minutes dans le sens sud-nord, de 7 et 8 minutes en sens inverse). Ce renforcement permet ainsi d'améliorer la desserte du secteur de La Plaine Saint-Denis en plein développement. Toutefois, durant la pointe du soir, la desserte avec des intervalles fortement asymétriques (3 et 12 minutes), source d’attente importante et donc d’inconfort pour les voyageurs, est maintenue[23].

Pour faire face à un service d’heures de pointe qui se terminait trop tôt le soir, celui-ci est allongé d'une heure, jusqu'à 19 h 30 dans le sens nord-sud et 20 h 30 dans le sens contraire. Il fallait lutter contre les surcharges importantes observées jusqu'aux alentours de ces heures-là, résultat d'un évolution du rythme de vie privilégiant les « nouvelles mobilités » et l'« étalement des rythmes de travail ». Pour ce faire, dans le sens nord-sud, à partir de 18 h 38 (heure de passage à Châtelet - Les Halles), il y a désormais une série supplémentaire de quatre trains en douze minutes suivie d'une autre de trois rafales de quatre trains en quinze minutes, permettant une fin de la pointe à 19 h 41 à Châtelet. Cette création brute de quatre trains permet ainsi un renforcement de la ligne, avec à la clef, la transformation des directs Aéroport CDG – Gare du Nord en semi-directs : les gares de Parc des Expositions à Aulnay-sous-Bois ont donc vu leur desserte doublée. Dans le sens inverse, à partir de 19 h 15, un quatrième train au quart d’heure fait son apparition, à la suite des transformations des « directs CDG » en semi-directs, permettant également le doublement de l'offre dans toutes les gares situées à l’est d’Aulnay-sous-Bois. Ce train nommé EAST, n’est plus amorcé à Denfert-Rochereau (comme c’était traditionnellement le cas en contrepointe), mais à Laplace[23].

De plus, la desserte entre Paris et Bourg-la-Reine est modifiée. En effet, le système des « sauts de puce » (il n'y a pas d'omnibus : chaque mission dessert une gare intermédiaire ; il n'y a pas la possibilité d'aller d'une gare intermédiaire à l'autre), instauré avec la première grille d’interconnexion de la ligne B, le est abandonné au profit d’un système de semi-directs plus classique. En pratique, aux périodes de « pointe », l’arrêt de Gentilly, jusqu'ici prévu sur les missions de ou pour Orsay-Ville, a été reporté sur les missions de ou pour Robinson. Les trains « Orsay » sont devenus directs d'Arcueil - Cachan à Paris, tandis que les « Robinson » sont, quant à eux, devenus complètement omnibus. La desserte de chaque gare est restée exactement la même : quatre trains par rafale pour Bourg-la-Reine, deux pour Bagneux et Arcueil, trois pour Laplace et Gentilly. Néanmoins, la charge est légèrement rééquilibrée vers les trains « Robinson », et la lisibilité de la grille est un peu améliorée. Quant aux temps de parcours, ils n'ont pas non plus changé, les marches ayant été volontairement un peu détendues sur cette section en pointe, de façon à y fluidifier le trafic très dense[23].

Enfin, en contrepointe, la nouvelle grille a permis le prolongement en service voyageurs, entre 8 h 30 et 9 h 30, de six trains de Denfert-Rochereau à Laplace, et le soir, l'amorçage, entre 16 h 30 et 17 h 30, de cinq trains à Laplace au lieu de Denfert-Rochereau. À cette occasion, la lettre U fait son apparition en service régulier : UBAN, ULLE. Ces prolongements commerciaux à Laplace ont permis d'atténuer la quasi-frontière qui existait jusqu'ici au sud de Denfert-Rochereau ; la proche banlieue est désormais presque aussi bien desservie que le centre de Paris, Gentilly et Laplace ayant à présent trois trains au quart d’heure avec intervalles de 6, 3 et 6 minutes. Ces prolongements sont, en fait, le résultat de la conversion en « voyageurs » de parcours existants assurés jusqu'ici en marche « haut-le-pied » ; en effet, les trains terminant à Denfert-Rochereau continuaient, dans leur très grande majorité, à vide jusqu'aux garages du sud de la ligne (Bourg-la-Reine, Massy - Palaiseau). De ce fait, cette mesure a permis d’améliorer l’offre de façon intelligente, sans avoir à bouleverser réellement la grille. Sur le plan de l’exploitation, bien que les trains terminus / origine Laplace utilisent la voie centrale Z, cette dernière est depuis lors devenue une voie de « secours », permettant le reclassement de trains arrivés en désordre sur le tronc commun et, en particulier, la remise d'un semi-direct devant un omnibus, comme c’est parfois nécessaire aux heures de pointe[23].

Le , le Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF) a, au cours de son conseil d'administration, adopté la modernisation de la partie nord du RER B, d'un montant de 157 millions d’euros, concrétisant ainsi les engagements pris lors des assises de la ligne. Il est prévu la rénovation des gares ainsi que leur labellisation Transilien avec ultérieurement, un rehaussement des quais, permettant une accessibilité par les personnes à mobilité réduite (PMR). À cela, s'ajouteront des opérations ponctuelles de renouvellement de voie et de ballast (RVB) et un renforcement de la sécurisation de la ligne (pose de clôtures, amélioration de la surveillance, rénovation de la signalisation). Puis, la modernisation de la ligne devra permettre la fiabilisation de la ligne grâce à l’instauration de voies de circulations dédiées de bout en bout, la pose d’une quatrième voie à proximité de Mitry, la rénovation du plan de voie d’Aulnay et du Bourget ainsi que l'installation des IPCS au-delà d’Aulnay vers Roissy. La rénovation des MI 79 est confirmée, dans le cadre de l'opération mi-vie, avec installation de la ventilation réfrigérée. Il est alors prévu pour 2009, une augmentation de la trame de desserte de 50 % aux heures creuses et de 25 % aux heures de pointe[33].

Depuis le , les trains courts ont été remplacés par des trains longs aux heures creuses de mi-journée. Cette évolution permet de faire face à l'augmentation continue de la fréquentation en dehors des heures de pointe, conséquence de l'étalement progressif des heures de pointe. Elle permet de réduire légèrement l'irrégularité en raccourcissant les temps d'arrêt en gare : les voyageurs devant rejoindre un train court n'occupant pas toute la longueur du quai, occasionnent en effet des stationnements trop longs[34].

Lancement des travaux RER B Nord +

Le , le STIF vote des mesures visant à améliorer l’offre de transport, la régularité et le confort de la ligne. En effet, dans le cadre du schéma de principe « RER B Nord + », la rénovation des 119 rames MI 79 enfin financée, est lancée, pour un coût de 274,75 millions d'euros. À partir de 2008 et ce jusqu'en 2014, la rénovation a lieu portant à fois sur l’intérieur et sur l’extérieur des voitures. La ventilation réfrigérée ainsi qu'un espace à bagages sont installés et les trains sont mis en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. De plus, pour faire face à l’augmentation de l’offre de transport prévue dans le cadre de ce schéma de principe, le STIF a décidé du transfert de six rames MI 84 de la ligne A, adaptées à leur nouvelle destination pour un coût de 1,72 million d'euros, compensé par la rénovation de dix rames MS 61 pour un coût de 12,25 millions d'euros. Le STIF finance ces mesures à hauteur de 50 %, la RATP et la SNCF se partageant le reste[35].

Le STIF a également décidé du lancement des travaux du réaménagement du terminus de Mitry - Claye, d'un montant de 54,819 millions d'euros. Inscrit au contrat de projets État-Région 2007-2013, ce projet prévoit, dans le cadre du schéma directeur de la ligne, la création d’une quatrième voie, l’aménagement d’un terminus et l’extension du site de maintenance, afin d’améliorer la régularité de l’ensemble de la ligne. Lancés dès 2007, ils doivent permettre une mise en service en 2011[35].

Enfin, en réponse à une étude réalisée par Egis Rail (avec le concours de la SNCF et de la RATP) montrant que la suppression des relèves à Gare du Nord pourrait entraîner à elle seule un gain de régularité de 20 %[36], le STIF a demandé à la RATP et à la SNCF de trouver et de mettre en œuvre, d'ici , une solution permettant d’éviter cette relève, ceci conditionnant la signature des nouveaux contrats entre le STIF et la SNCF d’une part, entre le STIF et la RATP d’autre part[35].

Le , en réponse à la demande du STIF, la mise en œuvre de l'interopérabilité est lancée, par la conduite de deux trains de bout à bout par un même agent, en milieu d’après-midi, pour marquer l'événement et à titre « expérimental », afin de régler les dernières questions pratiques. L'interopérabilité doit permettre la suppression du changement de conducteurs à Gare du Nord[36].

À l'occasion du long week-end du , les travaux du projet RER B Nord +, décidé par la SNCF, Réseau ferré de France (RFF), la région Île-de-France et le STIF, débutent, pour un coût de 250 millions d'euros[37], par le remplacement de deux ponts-rail à Mitry-Mory, afin de permettre, à partir de fin 2011, le passage de trois à quatre voies de la ligne à la traversée de cette commune. L'ajout de la quatrième voie devrait permettre de mettre fin à ce goulet d’étranglement, situé à l’approche du terminus, qui est à l'origine de nombreux problèmes de régularité sur la ligne[38].

En février 2009, la suppression progressive du changement de conducteurs à Gare du Nord se poursuit. Désormais, ce sont quatre-vingts trains quotidiens, essentiellement en période de pointe, qui sont interopérés[36]. Le , la relève entre conducteurs RATP et SNCF à Gare du Nord prend fin. Tous les trains de la ligne (soit 531) sont désormais exploités sans changement de conducteur, par un seul agent sur toute la longueur de la ligne[36]. De plus, un centre de commandement unique est installé à la gare de Denfert-Rochereau pour mieux coordonner l’information donnée aux voyageurs et faciliter la gestion des incidents par les équipes RATP et SNCF[39].

La ligne B est l'une des plus touchées par l'augmentation de la délinquance et de la violence en Île-de-France. En avril 2010, le journal le Parisien a publié une enquête révélant que les atteintes à la sécurité des personnes auraient largement augmenté sur la ligne, en particulier, les vols avec violence. En effet, les vols et les agressions de voyageurs auraient augmenté de 47,5 % sur le tronçon exploité par la RATP, entre 2008 et 2009. La Régie a refusé de s'exprimer sur ces statistiques, tout comme la préfecture de police de Paris[40]. En novembre, l'UNSA-Transports souligne l'augmentation du nombre d'agressions de plus en plus violentes sur la partie nord, surtout entre les gares de Sevran - Beaudottes et Villepinte-Parc des Expositions, commises en particulier sur les touristes se rendant à l'aéroport Charles-de-Gaulle. La direction de la SNCF explique qu'elle ne reste pas sans agir, en dépit de l'équipement vidéo alors médiocre des gares ne permettant pas toujours d'identifier les délinquants. Elle rappelle par ailleurs que la situation sur cette ligne n'est pas nouvelle, ce qui avait d'ailleurs entraîné la recréation de trains directs Paris – Roissy à la fin des années 1990 afin de moins exposer les voyageurs dans les zones les plus à risque[41].

Le , la première rame MI 79 rénovée est mise en service, préfigurant la modernisation du matériel roulant[42]. Mais moins d'un an après, en , une enquête met au jour des résidus d'amiante amenés à la surface par la rénovation des rames[43]. En effet, sur les 60 voitures qui ont été contrôlées, 32 à 36 contiennent de l’amiante. Ces rames sont alors retirées de la circulation, réduisant le trafic à quatre rames sur cinq au quart d'heure, sur toute la ligne pendant les heures de pointe. Cette situation provoque l'inquiétude des conducteurs qui font valoir leur droit de retrait le soir du côté SNCF, et le côté RATP. L'interconnexion est suspendue à Gare du Nord, ce qui perturbe fortement le trafic[44]. La réduction du nombre de trains en circulation entraîna même la réédition d'une nouvelle grille horaire valable jusqu'à fin .

En , la première rame désamiantée modernisée roule de nouveau sur le réseau ; la situation s'améliore rapidement avec l'arrivée en renfort de rames MI 84 de la ligne A, qui fait suite à la livraison d'un nouveau matériel, le MI 09, et la poursuite du désamiantage des autres MI 79 déjà modernisées.

Fin des travaux RER B Nord +

Lors de son conseil d'administration du , le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) a pris plusieurs décisions.

- Il a approuvé à l’unanimité l'utilisation systématique de trains longs, les week-ends et jours fériés sur la ligne, à partir du . En effet, des trains courts circulaient auparavant en journée les dimanches, lorsqu'il n'y avait pas d'affluence particulière (soldes, achats de Noël, etc.), manifestations au Stade de France ou salons divers au Parc des Expositions. Cette mesure a permis de faire face à l'augmentation de 50 % de la fréquentation de la ligne en huit ans (entre 2000 et 2008), ainsi que d'anticiper une partie de l’offre RER B Nord +[45].

- Il a également lancé l'élaboration du Schéma directeur du sud de la ligne, pour organiser et coordonner les actions à court, moyen et long terme nécessaires pour permettre l'amélioration du fonctionnement de la ligne et l'achèvement de la restructuration complète et pérenne de la ligne, jugée très complexe, en approuvant les premières orientations des études du Schéma directeur du RER B Sud ainsi que la convention de financement pour des études complémentaires pour un montant de 2,15 millions d’euros[46].

- Il a lancé les études pour le doublement du tunnel Châtelet – Gare du Nord, en approuvant le financement des études exploratoires et de faisabilité pour un montant d'1,3 million d'euros. Elles seront réalisées par Réseau ferré de France (RFF) et entièrement financées par le STIF[47].

Le , les seize gares du nord de la ligne, modernisées dans le cadre des travaux du projet RER B Nord +, sont inaugurées à La Courneuve, devant une assemblée composée des membres des équipes investies sur le projet, d'associations d'usagers, d'élus du territoire[48].

Le , la SNCF et la RATP mettent en place une direction de ligne unifiée (DLU)[49] notamment afin d'améliorer la régularité de la ligne, d'offrir une meilleure information aux usagers, et d'optimiser d'ici la fin de l'année 2013 la gestion des situations perturbées.

Durant le pont de l'Assomption, entre le mercredi à 23 h et le lundi au matin, la circulation des trains a été profondément modifiée sur la ligne au nord de la gare de La Plaine - Stade de France, afin de permettre le basculement de l'ancien au nouveau système de signalisation permettant une exploitation de type métro (desserte omnibus jusqu'à 20 trains par heure) et ainsi que les essais consécutifs au basculement[50] - [51]. Pour ce faire, 300 ingénieurs et techniciens avaient été mobilisés[52].

Concrètement, le mercredi soir, aucun train n'allait au nord de la gare du Nord. Puis du jeudi au samedi fin d'après-midi, aucun train ne circulait au nord de la gare de La Plaine - Stade de France, que cela soit vers l'aéroport de Roissy ou vers Mitry - Claye. Enfin, du samedi fin d'après-midi au lundi matin, seule la branche Roissy demeurait non desservie[50] - [51].

Durant la phase de travaux, toutes les gares non desservies demeuraient ouvertes, mais leur desserte était assurée par des bus de remplacement. Cinq lignes de bus temporaires avaient ainsi été créées, au départ de la gare de La Plaine - Stade de France, transformée en gare routière pour l'occasion. Elles nécessitèrent la réquisition de 250 véhicules et de 700 conducteurs. Ces lignes permirent d'effectuer près de 5 000 trajets quotidiens pour une distance de près de 35 000 km. En outre, un dispositif spécial avait été mis en place pour la desserte de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle : un bus toutes les deux minutes, avec deux bagagistes affectés pour assister les touristes. Pour orienter les voyageurs, 200 agents d’accueil avaient été mobilisés[50] - [51].

Le pont du 15 août avait été choisi pour ces travaux, période de l'année où les trajets domicile-travail sont les moins nombreux. Cependant, c'est également la période de l'année où les touristes affluent[50].

Le , la nouvelle direction unifiée de la ligne lance le compte Twitter officiel du RER B[53], réunissant ainsi les acteurs RATP et SNCF au sein d'un même outil de communication vers les voyageurs. Ce compte Twitter, disponible en permanence, renseigne les abonnés sur l'état du trafic en temps réel (de 6 h à 20 h), les travaux en cours ou à venir, les événements ayant une influence sur les déplacements : événements sportifs, culturels, etc.[54]

Entrée en application de l'offre RER B Nord +

Depuis le , l'offre de transport de la ligne a évolué sur sa partie nord, appartenant à la SNCF, pour un coût de 250 millions d'euros, au terme d'un programme de modernisation de près de six ans[55] - [56] - [57] - [58]. Initialement, cette évolution devait prendre effet à partir du mois de [59], mais la durée des travaux de modification de la signalisation ferroviaire avait été revu à la hausse, afin de réduire l'impact sur les circulations, se déroulant principalement de nuit[57].

Dénommé RER B Nord +, ce programme de modernisation visait à simplifier la grille horaire entre Paris-Nord et Roissy CDG / Mitry, tout en la renforçant, en proposant des trains plus fréquents[55].

En effet, aux heures de pointe, toutes les missions semi-directes et directes ont été supprimées, ce qui suscite d'ailleurs des critiques de la part des usagers et des élus locaux[37], et remplacées par des trains desservant toutes les gares du parcours. Le tronc commun Paris-Nord – Aulnay est dorénavant desservi à raison d'un train toutes les trois minutes et chacune des branches par un train sur deux, soit toutes les six minutes, le nombre d'arrêts en heure de pointe passant de 8 à 20[60]. Ceci permet d'équilibrer la répartition des voyageurs dans les trains. De ce fait, la portion nord est exploitée en mode métro, jugé plus fiable ; les missions côté RATP et côté SNCF sont synchronisées, ce qui améliore la lisibilité de l'offre. Aux heures creuses ainsi que toute la journée des samedis, dimanches et fêtes, tous les trains semi-directs pour Mitry ont été rendus omnibus au nord de Paris. Seuls subsistent les directs Paris-Nord – Roissy CDG[55].

Cette nouvelle exploitation a conduit à dédier les deux voies locales de la ligne de La Plaine à Hirson et Anor (frontière), où circulaient tous les trains de la ligne aux heures creuses. Ainsi depuis , en situation normale, il n'y aura plus de trains commerciaux de la ligne qui circuleront sur les voies directes, ceci afin de supprimer les conflits avec les autres circulations (Ligne K, TER Picardie, Fret, etc.)[55]. Elle a enfin été l'occasion de remettre à plat les codes-missions.

| Destination | Codes Mission |

|---|---|

| Gare du Nord | ABEL, ADER, AFAN, AFER, AFFY, AFIT, AIDA, AISY, AJAC, AKIM, AKOL, ALDO, AMOR, AMOS, ANNA, ARUM, AUDE, AURA |

| Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV | EBER, EDAM, EFLA, EFLE, EFOC, EGON, EJIX, EKIL, EKLI, ELAS, ELIE, EMEU, ENRY, ENZO, EOLE, EPAR, EPIS, EQUI, ERNE, ESOR, ESTE, ETAL, ETUI, EURO, EVAM, EVEN, EWIL, EWOK, EXAL, EXIL, EYLO, EZAN |

| Aulnay-sous-Bois | GABY, GAEL, GBON, GHAL, GHIR, GLEB, GMYL, GNOU, GOAL, GOLF, GSUI, GUSS, GUZA |

| Mitry - Claye | IASI, IAZE, IBIS, ICRE, IDES, IELO, IFET, IGNY, IHBE, IJET, IKUO, IMER, IMRE, INDY, IODE, IONA, IQOI, IRIS, IRMA, ISBA, ISIS, ITAC, ITON, IULE, IVON, IZAR, IZIX, INOU, INOS |

| Denfert-Rochereau | JIBY, JONA, JEAN, JYJY |

| Massy - Palaiseau | KATY, KBOE, KCOU, KDIT, KEPI, KHOL, KJAR, KMAR, KMOL, KNOC, KNUT, KROL, KRIN, KSAU, KSOR, KTAR, KVAS, KOUL, KOUS |

| Orsay-Ville | LADY, LBAU, LCAR, LCOQ, LETO, LHOT, LILI, LISA, LNOU, LOTA, LUNE, LYRE |

| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | PAPY, PAZZ, PBAU, PBOU, PCOT, PDGE, PELE, PEPE, PERA, PGAS, PJAB, PLAN, PLUS, PNYX, POLY, PQUR, PSIT, PSOU, PTAH, PULE |

| La Plaine - Stade de France | QART, QISE, QORE, QUEL |

| Robinson | SBAN, SCAL, SCOP, SIAM, SLOW, SMAC, SOLO, SPAC, SPOT, SUTO, SVAN, SVIC, SVON |

| Laplace | UBAN, ULLE |

Pour permettre le fonctionnement en type métro et la fréquence d'un train toutes les trois minutes, aux heures de pointe, des travaux ont été réalisés :

Entre les gares de La Plaine - Stade de France et d'Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV, il a fallu reprendre toute la signalisation pour redécouper le cantonnement (système d’espacement des trains) car celui-ci n'avait pas été conçu à l'origine pour une exploitation aussi intensive que celle d’une ligne RER. Le système, auparavant en place, était en effet utilisé au maximum de ses capacités, ne permettant ni d’améliorer la fluidité des circulations ni éventuellement de renforcer ou modifier la desserte des trains, aussi bien aux heures creuses qu'en heures de pointe. Le redécoupage du cantonnement, effectuée essentiellement au niveau du Bourget et d’Aulnay-sous-Bois, doit permettre d’améliorer la fluidité des circulations, donc d'accroître la robustesse d’exploitation, facilitant la résorption des petits incidents et d'avoir vingt trains omnibus par heure sur les mêmes voies[61]. Des ouvrages d'art ont également subi des rénovations[62].

Entre les gares d'Aulnay-sous-Bois et d'Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV, la ligne a été équipée d'installations permanentes de contre-sens (IPCS) afin de donner davantage de souplesse et d'éviter que le trafic soit complètement interrompu en cas de situation perturbée, puisque les trains peuvent désormais dépasser le train stoppé en passant sur la voie d'à côté[59].

À la gare du Parc des Expositions, il a également fallu créer une troisième voie en gare, pour permettre de mieux dissocier les flux en cas d'incident d'exploitation, et de desservir le parc par des trains dédiés sans occuper les deux voies principales[63]. La réalisation a été achevée à la fin 2011.

À la gare de Mitry - Claye, il a fallu créer une quatrième voie sur les 800 mètres manquants à proximité directe de la gare, pour mettre fin au tronc commun emprunté par les trains de la ligne allant et arrivant de Mitry. En effet, l’usage d’une seule voie pour les deux sens de circulation faisait que le retard d'un train affectait les missions dans chaque sens[61] - [64]. Un nouveau poste de signalisation en zone de Mitry a été réalisé. Une nouvelle sous-station électrique a aussi été construite afin de fiabiliser l’alimentation des véhicules[59]. La quatrième voie ainsi que le nouveau poste de signalisation ont été mis en service à la fin de l'année 2011.

Pour faciliter la montée et la descente des voyageurs, les quais de toutes les gares ont été rehaussés[59], depuis l'été 2010 pour les gares de la branche Mitry, la fin 2010 pour les gares de la branche Roissy, et la fin 2012 pour les gares du tronc commun, intégralement (gares de La Courneuve - Aubervilliers à celle d'Aulnay-sous-Bois) et partiellement (gares du Nord et de La Plaine - Stade de France)[65].

La mise en œuvre de la nouvelle grille horaire a conduit à repenser et renforcer 23 lignes de bus en adaptant leur fréquence et leur amplitude afin d’optimiser les correspondances avec le RER . Ceci, en concertation avec les opérateurs de bus CIF (Keolis), Transdev, RATP et les collectivités concernées[56] - [66] - [67].

Réalisations récentes

Après un ralentissement des rames pendant six mois à hauteur d'Arcueil - Cachan afin de créer des infrastructures préparatoires à la correspondance avec la future ligne 15, la grille est modifiée sur la branche de Saint-Rémy à partir du de façon à renforcer la desserte du plateau de Saclay, notamment en augmentant le nombre d'arrêts à la gare du Guichet[68] - [69].

Un poste de commande centralisé du réseau (CCR) est établi à proximité de la gare de Saint-Denis qui permet de piloter informatiquement tous les postes d'aiguillage des lignes du réseau Paris-Nord. Il est mis en service en trois phases[70]. Une première étape a été réalisée avec le basculement des branches Mitry et Roissy vers le CCR, les 11 et [70] - [71] - [72]. Les 12 et , une deuxième étape bascule la gestion du tronçon entre La Plaine Saint-Denis et Aulnay-sous-Bois[73]. Une troisième étape, réalisée les 20 et concerne les sections entre Paris-Nord et La Plaine - Stade de France[74] - [75].

Une troisième voie est mise en service en à la gare d'Orsay-Ville (dite « tiroir d'Orsay ») pour fiabiliser le terminus de Saint-Rémy[76] - [28] et renforcer l'offre au sud (qui restait figée sur un schéma de 1987[28]). Entre Bourg-la-Reine et Cité universitaire, à Gentilly, Laplace, Arcueil - Cachan et Bagneux, la fréquence est doublée (un train toutes les trois minutes aux heures de pointe), renforcée aux gares de La Croix de Berny, Palaiseau et Le Guichet, le tout avec une heure de pointe allongée de 30 minutes et le démarrage de la fréquence de nuit repoussé vers Massy de 21 h 40 à 22 h 40. La fréquence vers Saint-Rémy-lès-Chevreuse est également augmentée avec un train toutes les 15 minutes jusque 23 h 50 contre 21 h 50 précédemment[77]. Des travaux pour créer des quais de retournement sont entrepris dans les gares de La Plaine - Stade de France et du Bourget[76].

Depuis le , tous les trains directs entre Paris-Nord et les gares de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle s’arrêtent en gare d'Aulnay-sous-Bois, sans impact sur le temps de parcours. Selon Île-de-France Mobilités, cela doit « permettre d’offrir aux 30 000 utilisateurs quotidiens de cette gare 78 trains supplémentaires par jour », et donc une meilleure répartition des voyageurs dans les trains[78].

Infrastructure

.jpg.webp)

Ligne

Au nord, la ligne B emprunte les voies de desserte locale, la ligne de La Plaine à Hirson et Anor (frontière), ouverte de 1860 à 1870, et l'antenne de Roissy, ouverte en 1976.

Au sud, elle emprunte la ligne de Sceaux, prolongée de Luxembourg à Châtelet - Les Halles en 1977, puis à Gare du Nord en 1981.

Tensions d'alimentation

La ligne est découpée en deux parties pour l'alimentation électrique, situation qui découle de l'histoire de l'électrification du réseau ferroviaire national[79].

Le nord de la ligne comme tout le réseau Nord, de banlieue et grandes lignes, est électrifié en 25 000 volts monophasé ; la Gare du Nord souterraine est alimentée dans les deux tensions. La commutation s'effectue juste avant l'entrée en gare : ainsi, les voies nord/sud des lignes RER B et D sont électrifiées en 1 500 volts continu et les voies sud/nord des lignes RER B et D sont électrifiées en 25 000 volts monophasé[80].

Le sud de la ligne, à partir de Gare du Nord, et appartenant à la RATP, est électrifiée en 1 500 volts continu via 18 postes de redressement alimentant 26 secteurs électriques (d'une moyenne de 7 kilomètres) qui sont eux-mêmes divisés en sections élémentaires (plus petite zone que l’on puisse priver de courant)[80]. Si le courant continu nécessite plus de points d’alimentation en énergie et des caténaires plus lourdes (car ayant deux fils) que pour le courant alternatif, le découpage plus fin des zones permet de limiter l'impact d'un incident électrique sur l’exploitation[80].

La section nord est alimentée courant alternatif de 25 000 volts par trois sous-stations.

- La sous-station REVEST dispose d'un transformateur monophasé de 60 MVA dont le primaire est connecté à une ligne de transport 225 kV[81]. Il alimente le RER B entre la gare souterraine de Gare du Nord et la section de séparation d’Aubervilliers, mais également toutes les autres voies de la gare du Nord (ligne H, RER D Nord, TER, Intercités, TGV Nord, Thalys et Eurostar)[80].

- La sous-station de Drancy alimente le RER B entre la section de séparation d’Aubervilliers et, d'une part, jusqu'à Roissy CDG 2 et, d'autre part, jusqu'à la section de séparation de Sevran - Livry sur la branche Mitry. De surcroît, elle permet aussi les circulations sur la ligne K, le TER Picardie, les circulations fret en traction électrique circulant entre Le Bourget et la Grande Ceinture[80].

- La sous-station de Mitry alimente le RER B entre la section de séparation de Sevran - Livry et le terminus Mitry - Claye, ainsi que les trains de la ligne K, le TER Picardie et Fret à partir de Sevran - Livry vers Mitry et au-delà[80].

Par ailleurs, un survolteur installé près de la gare du Parc des Expositions permet d’assurer un débit minimal en cas de perte des sous-stations REVEST ou de Drancy[80].

Les trois sous-stations peuvent alimenter des sections élémentaires, le contrôle étant fait au Central Sous-Station (CSS) de Paris Nord[80]. Plus facile à transporter que le courant continu, le courant alternatif équipe toutes les lignes modernes[81], mais si les sous-stations peuvent couvrir un très large périmètre de circulation, leur défaillance a pour conséquence de mettre un grand nombre de trains à l’arrêt. C'est pourquoi tous les CSS franciliens disposent de deux transformateurs afin qu’un second appareil puisse prendre le relais en cas de défaillance du premier[80]. Très sollicitée et alors seule sous-station non redondée avec Asnières[80], le poste de Drancy créé en 1984 est l'objet d'une défaillance majeure qui perturbe le trafic plusieurs jours en . Afin de répondre à la croissance du trafic (RER, T11 Express, CDG Express) et d’augmenter le niveau de fiabilité, son remplacement était programmé en pour un coût de 9 millions d’euros, financés par SNCF Réseau[82]. Le nouveau transformateur mis en tension le ayant pris feu, son remplacement doit être effectif en et il doit être doublé d'une seconde unité en 2019[80]. Le remplacement des caténaires de la branche nord — dont les plus anciens datent de 1964 — débute en [69] pour les quatre voies entre Le Bourget et Sevran - Livry sur une distance de 46,4 km[80] - [83].

La présence de deux tensions différentes impose l'utilisation de matériel roulant dit bicourant, apte aux deux systèmes d'électrification, tout comme sur les autres lignes du RER, à l'exception de la ligne E électrifiée entièrement en 25 kV[80];

Liste des gares

.JPG.webp)

La ligne B dessert au total 47 gares dont sept dans Paris intra-muros. Dans le cadre du Schéma directeur d'accessibilité (SDA), plusieurs gares ont été rendues accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) comme Parc des Expositions (2015)[86], Lozère (2014)[87] et Orsay-Ville (2014)[88].

En 2019, la gare du Luxembourg devient enfin accessible aux PMR[89]. En 2021, la gare de La Croix de Berny, qui après celle de Robinson, dont les travaux se terminent également, devient la dernière gare de la ligne B du RER à être rendue accessible aux personnes à mobilité réduite[90], au terme de travaux engagés en 2017[91] - [92] - [93]. Les quais des gares de Sevran - Beaudottes, d'Aulnay-sous-Bois, du Blanc-Mesnil, de Drancy, du Bourget et de La Courneuve - Aubervilliers sont accessibles, mais l'espace entre le quai et le train y est supérieur à 10 cm.

En 2017, la ligne B obtient le label S3A qui certifie les capacités des agents en gare pour accueillir les personnes en situation de handicap mental[94].

(Les gares en gras servent de départ ou de terminus à certaines missions)

Exploitation

La ligne B est une ligne appartenant à la SNCF, sur la partie allant de Gare du Nord à Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV et à Mitry - Claye, et à la RATP, sur la partie allant de Gare du Nord à Saint-Rémy-lès-Chevreuse et à Robinson. Les opérateurs sont réunis dans une exploitation commune depuis 2013[49] La ligne B fonctionne de 5 h à 1 h du matin environ, avec 116 rames MI 79 et 42 rames MI 84. Cette ligne permet de relier les deux aéroports parisiens en 1 h 15, avec seulement un changement à Antony pour prendre le « métro léger » Orlyval (de quai à quai en direction d'Orly).

Deux fois par an, à l'occasion de la Fête de la musique et de la nuit du nouvel an, le service est continu, c'est-à-dire qu'il est assuré sans interruption nocturne. Dans chaque sens, l'offre proposée alors est d'un train tous les quarts d'heure entre Bourg-la-Reine et Aulnay-sous-Bois, d'un train toutes les demi-heures au-delà vers Robinson et Saint-Rémy-lès-Chevreuse et d'un train toutes les heures au-delà vers Roissy CDG et Mitry - Claye, toute la nuit. Ces trains desservent toutes les gares de leur trajet.

La ligne souffre fréquemment de problèmes techniques, avec par exemple trois incidents recensés entre fin mars et mi- : rupture de caténaires, problèmes électriques[96], etc. Des incendies dans des campements roms ont parfois bloqué le trafic à Saint-Denis, comme en 2007 et 2009[97]. Le vieillissement des rames (avant leur rénovation dans les années 2010), le manque d'entretien et les nouvelles procédures substituant aux révisions périodiques des révisions ponctuelles consécutives aux pannes constatées se traduisent par une dégradation progressive de la qualité du service sur la ligne B, sensible depuis le milieu des années 2000[98] (trains en panne, portes ne fermant plus, rails cassés, caténaires arrachées, problèmes électriques divers, etc.). Par ailleurs, le personnel du RER B est un des plus mobilisés pour suivre les mouvements sociaux[99] - [100].

Le RER B est critiqué pour son inadaptation aux touristes étrangers arrivant à l'aéroport de Roissy-CDG, d'où la promotion autour de l’État du projet CDG Express[101].

Le , à l'issue d'une rencontre qui opposait Lyon à Lille, treize supporters de football prennent un raccourci par les voies pour rejoindre leur bus. Deux sont tués et plusieurs autres blessés. En , la SNCF est condamnée pour homicide involontaire par le tribunal correctionnel de Bobigny et condamnée à 280 000 euros d'amende, une porte d'accès menant aux voies n'étant, selon eux, pas fermée[102].

Direction de ligne unifiée

Depuis le , la gouvernance de la ligne est assurée par une direction unique, composée d'agents de la RATP et de la SNCF, pour trois objectifs[49] :

- améliorer la régularité de la ligne avec la supervision de cette dernière sous un seul directeur, et d'accélérer la mise en œuvre de mesures d'amélioration de la qualité de service, ainsi que de simplifier le fonctionnement actuel ;

- offrir une meilleure information aux usagers, qui sera pilotée par les équipes de cette direction unifiée. Une seule et même information sera communiquée pour l'ensemble des voyageurs en zone RATP ou SNCF, de 6 h à 20 h, du lundi au vendredi, sur le fil Twitter @RERB, et en permanence sur le site officiel du RER B « rerb-leblog.fr » ;

- optimiser d'ici la fin 2013 la gestion des situations perturbées par le regroupement définitif de l'ensemble des gestionnaires de la ligne qu'ils soient SNCF ou RATP dans un lieu unique à proximité de la gare de Denfert-Rochereau, afin d'avoir une meilleure coordination, une efficacité et une réactivité améliorées dans la prise de décisions. Le centre est complet avec l'arrivée le de la direction de la circulation ferroviaire. Il supervise l’ensemble du plan de transport et de la régulation de la ligne (RER B, Ligne K du Transilien, TER et fret)[103].

La ponctualité progresse de 5 points entre 2013 et 2014 à 88 % et de 1,6 point de plus à fin avec une qualité de service également en hausse de 5 points sur la partie nord de la ligne en 2014[103].

Interconnexion à Gare du Nord

Les branches de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et de Robinson à partir du tunnel Châtelet – Gare du Nord, sont exploitées par la RATP sur un réseau électrifié en 1 500 volts continu. Les branches d'Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV et de Mitry - Claye sont, à partir de Gare du Nord, exploitées par la SNCF sous une tension de 25 000 volts courant alternatif.

La présence de ces deux tensions a obligé la RATP à faire construire du matériel roulant bi-tension lors de l'ouverture de la branche SNCF (appelé aussi matériel d'interconnexion, MI), par opposition au matériel plus ancien, monocourant (ou matériel suburbain, matériel simple, MS).

De plus, un changement de conducteur fut institué et eut lieu jusqu'au , date depuis laquelle une conduite de bout en bout de la ligne par un même agent (SNCF ou RATP) est appliquée (interopérabilité), afin d'améliorer l'interconnexion à Gare du Nord[104].

Noms des missions

Les codes des missions sur le RER B sont composés de quatre lettres suivies de deux chiffres.

| Lettre | Gare |

|---|---|

| E | Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV |

| I | Mitry - Claye |

| J | Denfert-Rochereau |

| K | Massy - Palaiseau |

| L | Orsay-Ville |

| P | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |

| Q | La Plaine - Stade de France |

| S | Robinson |

| U | Laplace |

| Lettre | Gare |

|---|---|

| A | Gare du Nord |

| G | Aulnay-sous-Bois[105] |

| H | Bourg-la-Reine |

| M | Châtelet - Les Halles[106] |

| V | Lozère |

| X | Parc des Expositions[105] |

| Y | Les Baconnets[107] |

La première lettre renseigne sur la destination finale du train prenant des voyageurs, selon les deux tableaux ci-dessus.

La deuxième lettre s'associe à la première pour détailler les gares desservies par le train.

Les deuxièmes et dernières lettres sont choisies pour rendre le tout prononçable et mémorisable.

| Code | Origine | Destination | Desserte | Codes des missions Les codes indiquées sont classés par ordre alphabétique et non pas par l'ordre utilisé |

|---|---|---|---|---|

| EA | Denfert-Rochereau | Aéroport CDG 2 | Omnibus | EAST |

| EB | Massy-Palaiseau | Aéroport CDG 2 | Ne dessert pas Bagneux, Arcueil-C. | EBOI, EBON, EBRE, EBRI |

| EC | Massy-Palaiseau | Aéroport CDG 2 | Omnibus | ECCI, ECCO |

| ED | Denfert-Rochereau | Aéroport CDG 2 | Ne dessert pas La Plaine SDF, La Courneuve, Le Bourget, Drancy, Le Blanc-M., Aulnay-sous-B., Sevran-B., Villepinte, Parc des Expo. | EDDY, EDME |

| EE | Gare du Nord | Aéroport CDG 2 | Omnibus | EEVE |

| EF | Orsay-Ville | Aéroport CDG 2 | Ne dessert pas La Plaine SDF, La Courneuve, Le Bourget, Drancy, Le Blanc-M., Aulnay-sous-B., Sevran-B., Villepinte, Parc des Expo. | EFOR |

| EG | Laplace | Aéroport CDG 2 | Omnibus | EGRE |

| EI | Orsay-Ville | Aéroport CDG 2 | Ne dessert pas Massy-Verrières, Les Baconnets, Fontaine-Mich., Parc de Sceaux, Arcueil-C., Gentilly. | EINE |

| EL | Robinson | Aéroport CDG 2 | Omnibus | ELAN, ELEC, ELFE, ELOI |

| EM | St-Rémy-lès-Ch. | Aéroport CDG 2 | Ne dessert pas Le Guichet, Lozère, Palaiseau-V., Palaiseau, Massy-Verrières, Fontaine-Mich., La Croix-de-B., Parc de Sceaux, Bagneux, Laplace. | EMAL, EMIR, EMMA, EMMY, EMOI, EMUE |

| EN | St-Rémy-lès-Ch. | Aéroport CDG 2 | Ne dessert pas Bagneux, Arcueil-C., Laplace, Gentilly. | ENNE |

| EP | St-Rémy-lès-Ch. | Aéroport CDG 2 | Ne dessert pas Massy-Verrières, Les Baconnets, Fontaine-Mich., Parc de Sceaux, Bagneux, Arcueil-C., Laplace, Gentilly. | EPAF, EPAU, EPAV, EPEE, EPIN, EPLA, EPOI, EPOL, EPOU |

| ER | Massy-Palaiseau | Aéroport CDG 2 | Ne dessert pas La Plaine SDF, La Courneuve, Le Bourget, Drancy, Le Blanc-M., Aulnay-sous-B., Sevran-B., Villepinte, Parc des Expo. | ERAN, ERAS, ERBE, ERIC, ERIO, EROC, ERSE, ERTE, ERUK |

| ET | Massy-Palaiseau | Aéroport CDG 2 | Ne dessert pas Bagneux, Arcueil-C., Laplace, Gentilly. | ETOU |

| EV | St-Rémy-lès-Ch. | Aéroport CDG 2 | Ne dessert pas Lozère, Palaiseau-V., Palaiseau, Massy-Verrières, Fontaine-Mich., La Croix-de-B., Parc de Sceaux, Bagneux, Laplace. | EVAL, EVOL |

| EZ | Robinson | Aéroport CDG 2 | Ne dessert pas La Plaine SDF, La Courneuve, Le Bourget, Drancy, Le Blanc-M., Aulnay-sous-B., Sevran-B., Villepinte, Parc des Expo. | EZIP |

| GA | Massy-Palaiseau | Aulnay-sous-B. | Ne dessert pas Bagneux, Arcueil-C., Laplace, Gentilly. | GARD |

| GN | St-Rémy-lès-Ch. | Aulnay-sous-B. | Ne dessert pas Bagneux, Arcueil-C., Laplace, Gentilly. | GNOU |

| IA | Laplace | Mitry-Claye | Omnibus | IALE |

| IB | St-Rémy-lès-Ch. | Mitry-Claye | Ne dessert pas Bagneux, Arcueil-C., Laplace, Gentilly. | IBEN |

| IC | St-Rémy-lès-Ch. | Mitry-Claye | Ne dessert pas Massy-Verrières, Les Baconnets, Fontaine-Mich., Parc de Sceaux, Bagneux, Arcueil-C., Laplace, Gentilly. | ICAR, ICOR |

| ID | Orsay-Ville | Mitry-Claye | Ne dessert pas Massy-Verrières, Les Baconnets, Fontaine-Mich., Parc de Sceaux, Arcueil-C., Gentilly. | IDIL, IDOL, IDOR, IDRE, IDUR |

| IE | Gare du Nord | Mitry-Claye | Omnibus | IERE |

| IH | St-Rémy-lès-Ch. | Mitry-Claye | Ne dessert pas Lozère, Palaiseau-V., Palaiseau, Massy-Verrières, Fontaine-Mich., La Croix-de-B., Parc de Sceaux, Bagneux, Laplace. | IHOP |

| IJ | St-Rémy-lès-Ch. | Mitry-Claye | Ne dessert pas Lozère, Palaiseau-V., Palaiseau, Massy-Verrières, Les Baconnets, Fontaine-Mich., Parc de Sceaux. | IJEL, IJUR |

| IL | Robinson | Mitry-Claye | Omnibus | ILAN, ILAR, ILAS, ILON, ILOT, ILOU, ILTA, ILUK, ILUS |

| IN | Massy-Palaiseau | Mitry-Claye | Omnibus | INCA, INDE, INKE |

| IR | Massy-Palaiseau | Mitry-Claye | Ne dessert pas Fontaine-Mich. | IRIS, IRMA, IRON, IRUS |

| IS | St-Rémy-lès-Ch. | Mitry-Claye | Ne dessert pas Massy-Verrières, Les Baconnets, Fontaine-Mich., Parc de Sceaux. | ISOL |

| JA | Aéroport CDG 2 | Denfert-Rochereau | Ne dessert pas Parc des Expo., Villepinte, Sevran-B., Aulnay-sous-B., Le Blanc-M., Drancy, Le Bourget, La Courneuve, La Plaine SDF. | JAMI, JANO |

| KA | Aéroport CDG 2 | Massy-Palaiseau | Ne dessert pas Parc des Expo., Villepinte, Sevran-B., Aulnay-sous-B., Le Blanc-M., Drancy, Le Bourget, La Courneuve, La Plaine SDF. | KABE, KALE, KALI, KANE, KAPE, KARE, KARI, KASE |

| KB | Aulnay-sous-B. | Massy-Palaiseau | Ne dessert pas Gentilly, Laplace, Arcueil-C., Bagneux. | KBAN |

| KE | La Plaine SDF | Massy-Palaiseau | Ne dessert pas Fontaine-Mich. | KENT, KERN |

| KF | Mitry-Claye | Massy-Palaiseau | Omnibus | KFAR, KFON, KFRE, KFTE |

| KI | Aéroport CDG 2 | Massy-Palaiseau | Ne dessert pas Gentilly, Laplace, Arcueil-C., Bagneux. | KISS |

| KL | Mitry-Claye | Massy-Palaiseau | Ne dessert pas Fontaine-Mich. | KLAC, KLEE |

| KO | Aéroport CDG 2 | Massy-Palaiseau | Omnibus | KOCQ, KOLA, KOOL |

| KU | Aéroport CDG 2 | Massy-Palaiseau | Ne dessert pas Arcueil-C., Bagneux. | KUBE, KUBY, KUNE |

| LA | Mitry-Claye | Orsay-Ville | Ne dessert pas Gentilly, Arcueil-C., Parc de Sceaux, Fontaine-Mich., Les Baconnets, Massy-Verrières. | LALA |

| LE | La Plaine SDF | Orsay-Ville | Ne dessert pas Gentilly, Arcueil-C., Parc de Sceaux, Fontaine-Mich., Les Baconnets, Massy-Verrières. | LEVE, LEVI |

| LO | Aéroport CDG 2 | Orsay-Ville | Ne dessert pas Parc de Sceaux, Massy-Verrières. | LORD, LORE, LOUP, LOVE |

| PA | Aéroport CDG 2 | St-Rémy-lès-Ch. | Ne dessert pas Laplace, Bagneux, Parc de Sceaux, La Croix-de-B., Fontaine-Mich., Massy-Verrières, Palaiseau, Palaiseau-V., Lozère, Le Guichet. | PAGE, PAKE, PAPO, PAUL |

| PC | Aéroport CDG 2 | St-Rémy-lès-Ch. | Ne dessert pas Laplace, Bagneux, Parc de Sceaux, La Croix-de-B., Fontaine-Mich., Massy-Verrières, Palaiseau, Palaiseau-V., Lozère. | PCIL |

| PG | Mitry-Claye | St-Rémy-lès-Ch. | Ne dessert pas Parc de Sceaux, Fontaine-Mich., Les Baconnets, Massy-Verrières, Palaiseau-V., Lozère. | PGAZ, PGUY |

| PI | Aéroport CDG 2 | St-Rémy-lès-Ch. | Ne dessert pas Gentilly, Laplace, Arcueil-C., Bagneux, Parc de Sceaux, Fontaine-Mich., Les Baconnets, Massy-Verrières. | PIED, PIER, PILE, PINA, PINS, PIPO, PIRE, PISE, PIST, PITA |

| PL | Mitry-Claye | St-Rémy-lès-Ch. | Ne dessert pas Gentilly, Laplace, Arcueil-C., Bagneux, Parc de Sceaux, Fontaine-Mich., Les Baconnets, Massy-Verrières. | PLAC, PLIC, PLOI, PLOM |

| PN | Aulnay-sous-B. | St-Rémy-lès-Ch. | Ne dessert pas Gentilly, Laplace, Arcueil-C., Bagneux. | PNEU |

| PO | Aéroport CDG 2 | St-Rémy-lès-Ch. | Ne dessert pas Gentilly, Laplace, Arcueil-C., Bagneux. | POIN, POME |

| PP | Aéroport CDG 2 | St-Rémy-lès-Ch. | Ne dessert pas Parc de Sceaux, Fontaine-Mich., Les Baconnets, Massy-Verrières. | PPIT |

| PQ | Aéroport CDG 2 | St-Rémy-lès-Ch. | Ne dessert pas Parc des Expo., Villepinte, Sevran-B., Aulnay-sous-B., Le Blanc-M., Drancy, Le Bourget, La Courneuve, La Plaine SDF. | PQUL |

| PR | Aulnay-sous-Bois | St-Rémy-lès-Ch. | Ne dessert pas Gentilly, Laplace, Arcueil-C., Bagneux, Parc de Sceaux, Fontaine-Mich., Les Baconnets, Massy-Verrières. | PROC |

| PU | Aéroport CDG 2 | St-Rémy-lès-Ch. | Omnibus | PUMA |

| QA | Robinson | La Plaine SDF | Omnibus | QADO, QAPO |

| QL | St-Rémy-lès-Ch. | La Plaine SDF | Ne dessert pas Lozère, Palaiseau-V., Massy-Verrières, Les Baconnets, Fontaine-Mich., Parc de Sceaux | QLIK, QLOT |

| SA | Aulnay-sous-Bois | Robinson | Omnibus | SAXO |

| SO | Mitry-Claye | Robinson | Omnibus | SOIR, SOLE, SOME, SORI, SORT, SOSI, SOSO, SOTE, SOUR, SOUS |

| ST | Aéroport CDG 2 | Robinson | Omnibus | STAR, STIN, STOC, STOP, STRI |

| UL | Aéroport CDG 2 | Laplace | Ne dessert pas Parc des Expo., Villepinte, Sevran-B., Aulnay-sous-B., Le Blanc-M., Drancy, Le Bourget, La Courneuve, La Plaine SDF. | ULMS |

| UP | Mitry-Claye | Laplace | Omnibus | UPOI |

| US | Aéroport CDG 2 | Laplace | Omnibus | USER |

Les deux chiffres s'incrémentent de 2 en 2 à chaque train. Ainsi on aura le matin KFAR02, STOC04, PLIC06, etc. Lorsque ce compteur arrive à 98 (pour le sens nord sud) et 99 (pour le sens sud nord) le code mission change et les deux chiffres repartent à 01 ou 02 selon le sens. Nous aurons par exemple SORI94, PIER96, KARI98 puis SOSO02, PIST04 et KALI06. Ainsi, les missions SORI et SOSO, PIER et PIST, KARI et KALI seront identiques.

Les missions sans voyageurs et les missions rajoutées ou modifiées en cours d'exploitation ont des codes mission spécifiques :

- Les missions qui ne prennent pas de voyageurs : Dans ce cas, les première et troisième lettres sont des « W », la deuxième marque la destination et la quatrième marque la gare origine, selon les deux tableaux présentées au début de ce paragraphe. Par exemple, le nom WKWU désigne un train ne prenant pas de voyageurs sur le trajet de Laplace à Massy - Palaiseau.

- Les missions spéciales : Mises en circulation le plus souvent à la suite de perturbations, la première lettre marque la direction, la deuxième la gare origine et les deux dernières sont « ZZ ». Par exemple le train APZZ est un omnibus qui va de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à Gare du Nord. Ces missions desservent toutes les gares de leur trajet. Lorsque le compteur arrive à 98 (pour le sens nord sud) et 99 (pour le sens sud nord) les lettres deviennent « XZ » (par exemple, APXZ) et les deux chiffres repartent à 01 ou 02 selon le sens.

Début de service

Du début de service à environ 6 h 30, l'offre de transport comprend dans chaque sens trois missions se répétant toutes les 15 minutes, soit selon les gares entre 4 et 12 trains par heure et par sens :

- un aller de Saint-Rémy-lès-Chevreuse vers Mitry - Claye et un retour de Aulnay-sous-Bois vers Saint-Rémy-lès-Chevreuse, direct entre Cité universitaire et Bourg-la-Reine, puis desservant La Croix de Berny et direct d'Antony à Massy - Palaiseau (missions ICAR vers Mitry, missions PROC vers Saint-Rémy) ;

- un aller-retour entre Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV et Massy - Palaiseau, omnibus sur la totalité du parcours (missions ECCO vers Roissy, missions KOCQ vers Massy) ;

- une mission de Mitry - Claye vers Robinson, omnibus sur la totalité du parcours (mission SOSI) ;

- une mission de Robinson vers Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV, omnibus sur la totalité du parcours (mission ELAN).

Offre de transport

Pendant les heures de pointe (de 7 h à 9 h 30 et de 16 h 30 à 20 h 30) la grille horaire de la ligne prévoit prévoit 4 missions se répétant toutes les 12 minutes, soit au minimum 5 trains par heure (un toutes les 12 minutes) dans toutes les gares, et jusqu'à 20 trains par heure (un toutes les 3 minutes) sur le tronçon commun à toutes les missions entre Bourg-la-Reine et La Plaine - Stade de France[110].

Sur l'heure de pointe du matin, l'offre de transport comprend, toutes les 12 minutes :

- un aller-retour entre Orsay-Ville et Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV, desservant toutes les gares sauf Massy - Verrières et Parc de Sceaux (missions EMIR et EMMY vers Roissy, missions LORE et LORD vers Orsay) ;

- un aller-retour entre Robinson et Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV, omnibus sur la totalité de son parcours (missions ELFE et ELOI vers Roissy, missions STIN et STRI vers Robinson) ;

- un aller-retour entre Massy - Palaiseau et Mitry - Claye, desservant toutes les gares sauf Fontaine Michalon (missions IRIS et IRUS vers Mitry, missions KLEE et KLAC vers Massy) ;

- une mission de Saint-Rémy-lès-Chevreuse vers La Plaine - Stade de France, directe entre Le Guichet et Palaiseau, entre Massy - Palaiseau et Antony, et entre La Croix de Berny et Bourg-la-Reine (missions QLIK et QLOT) ;

- une mission de Mitry - Claye vers Saint-Rémy-lès-Chevreuse, semi-directe entre Bourg-la-Reine et Le Guichet avec des arrêts intermédiaires à La Croix de Berny, Antony et Massy - Palaiseau (missions PAUL et PAGE).

Sur l'heure de pointe du soir, l'offre de transport comprend, toutes les 12 minutes :

- un aller-retour entre Orsay-Ville et Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV, desservant toutes les gares sauf Massy - Verrières et Parc de Sceaux (missions EMMA et EMUE vers Roissy, missions LOUP et LOVE vers Orsay) ;

- un aller-retour entre Robinson et Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV, omnibus sur la totalité de son parcours (missions ELOI et ELEC vers Roissy, missions STAR et STOP vers Robinson) ;

- un aller de Massy - Palaiseau vers Mitry - Claye et un retour de La Plaine - Stade de France vers Massy - Palaiseau, desservant toutes les gares sauf Fontaine Michalon (missions IRON et IRMA vers Mitry, missions KERN et KENT vers Massy) ;

- un aller-retour entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Mitry - Claye, semi-direct entre Le Guichet et Bourg-la-Reine avec des arrêts intermédiaires à Palaiseau (vers Saint-Rémy uniquement), Massy - Palaiseau, Antony et La Croix de Berny (missions IJUR et IJEL vers Mitry, missions PGAZ et PGUY vers Saint-Rémy).

Contraintes d'exploitation

La limitation à vingt trains par heure est due au fait que la ligne partage ses voies avec le RER D dans le tunnel reliant Gare du Nord à Châtelet - Les Halles, faisant ainsi passer en théorie, sur ce tronçon à deux voies, trente-deux trains par heure (vingt trains du RER B et douze trains du RER D). Par conséquent, le moindre ralentissement sur l'une des deux lignes entraîne a un impact sur l'autre et rend l'exploitation très délicate.

Ainsi, pour améliorer la gestion du tronçon central, à Gare du Nord, la ligne D a vu quatre de des douze trains limités à Châtelet entre 2008 et 2013. Des régulateurs de flux, dits « pousseurs »[111], sont arrivés pour informer et faciliter les montées et les descentes des voyageurs. Enfin, la relève à Gare du Nord a été supprimée : c'est l'interopérabilité[112].

Pour améliorer la circulation des trains, une nouvelle organisation des journées des conducteurs a été mise en place. Il y a désormais des glissements : le conducteur qui arrive au terminus n’est plus celui qui repart avec le prochain train, permettant ainsi de rattraper une partie du retard dès que le matériel arrive en terminus[112].

Heures creuses

Pendant les heures creuses, la grille horaire de la ligne prévoit, dans chaque sens, douze trains, dont quatre trains directs vers Roissy, par heure, soit un train toutes les trois à six minutes dans chaque sens entre La Plaine - Stade de France et Bourg-la-Reine. Au nord de La Plaine, la grille prévoit huit trains omnibus par heure sur le tronçon commun, soit un train toutes les six à neuf minutes sur le tronc commun et toutes les quinze minutes sur chaque branche, trains directs vers Roissy exclus.

Du lundi au vendredi entre environ 9 h 30 et 16 h 30, ainsi que toute la journée des samedis, dimanches et fêtes, l'offre de transport comprend, tous les quarts d'heure :

- un aller-retour Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV – Massy - Palaiseau, direct entre Aéroport Charles-de-Gaulle 1 (ou Parc des Expositions en cas d'exposition), Aulnay-sous-Bois et Gare du Nord (missions ERAS, ERUK, ERIC, ERIO, ERAN, ERBE, EROC, ERTE vers Roissy, missions KALE, KAPE, KARI, KALI, KANE, KARE, KABE, KASE vers Massy) ;

- un aller-retour Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV – Saint-Rémy-lès-Chevreuse, direct depuis Cité universitaire, Bourg-la-Reine, Massy - Palaiseau, La Croix de Berny et Antony (missions EPAV, EPEE, EPAU, EPAF, EPOL, EPIN, EPOU, EPLA, EPOI vers Roissy, missions PIRE, PISE, PIED, PIER, PIST, PINS, PITA, PILE, PINA, PIPO vers Saint-Rémy) ;

- un aller-retour Mitry - Claye – Robinson, omnibus sur la totalité du parcours[55] (missions ILOT, ILUS, ILUK, ILAN, ILAR, ILOU, ILON, ILTA vers Mitry, missions SORT, SOSI, SOUR, SORI, SOSO, SOIR, SOTE, SOUS, SOLE, SOME vers Robinson).

Soirée

Tous les soirs, à partir de 22 h 10, l'offre de transport évolue en comprenant désormais :