Z 50000

La Z 50000 (nom technique), également appelée Francilien (marque commerciale), ou NAT (nom de projet, pour « Nouvelle Automotrice Transilien »), est une rame automotrice conçue dans les années 2000 pour équiper, en Île-de-France, les lignes de banlieue du réseau Transilien, au départ de la gare de l'Est, de la gare Saint-Lazare et de la gare du Nord en remplacement des rames inox, surnommées les « p'tits gris », ici notamment, les Z 6100 pour cette dernière gare.

| Exploitant(s) | SNCF |

|---|---|

| Surnom | Francilien, NAT |

| Type | automotrice |

| Motorisation | électrique |

| Composition |

7 ou 8 caisses articulées |

| Couplage | UM2 |

| Construction | 2009 - 2022 |

| Constructeur(s) | Bombardier |

| No de série | à partir de Z 50001 |

| Nombre | 360[note 1] |

| Mise en service | 2009 - 2022 |

| Effectif | 360 rames (au ) |

| Affectation | RER, Transilien |

| Utilisation |

|

| Caisses | places (assises) | longueur | masse |

|---|---|---|---|

7 c. 8 c. | 760 p. (380 ou 396) 922 p. (472) | 94,31 m 112,50 m | 210 t[1] 235 t[1] |

| Disposition des essieux |

Bo′+2′+Bo′+Bo′(+2′) +2′+Bo′+2′+Bo′ |

|---|---|

| Écartement | standard (1 435 mm) |

| Alimentation |

1,5 kV CC / 25 kV 50 Hz |

| Moteurs de traction |

5 bogies bimoteurs asynchrones triphasés |

| Puissance continue | 2 620 kW |

| Largeur | 3,060 m |

| Hauteur | 4,280 m |

| Accès | 1 par face |

| Portes | 1,950 m |

| Aménagement |

salles climatisées plancher plat intégral |

| Acoustique | < 68 dB |

| Vitesse maximale | 140 km/h |

Elle se caractérise notamment par son aménagement spacieux à plancher plat intégral, constituant le train le plus large du parc de la SNCF[note 2], avec des salles ouvertes d'une voiture à l'autre par une intercirculation large permanente, à la manière des matériels les plus récents du métro de Paris ou des tramways modernes, mais elle apporte également de nombreuses innovations techniques. Les rames sont construites par Bombardier à Crespin, près de Valenciennes.

À la suite de l'appel d'offres européen, lancé en 2004, et de la signature du contrat en 2006, la fabrication de série des 172 premières rames commandées a commencé dès 2009, avec un délai de conception particulièrement court. La mise en service commercial des deux premiers éléments, après l'autorisation complète du nouveau matériel, a eu lieu le sur la ligne H du Transilien entre Paris-Nord et Luzarches ainsi qu'entre Paris-Nord et Persan - Beaumont. Après la ligne H, dotée de son parc de 82 rames début 2013, avec un retard de plusieurs mois en raison des dysfonctionnements du matériel, les trains sont progressivement affectés de 2013 à 2015 aux lignes P puis L et J du réseau Transilien.

Le , le conseil du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) a validé l'acquisition de quarante-trois éléments supplémentaires afin d'équiper les lignes H et K puis L du réseau Transilien, en remplacement des rames inox RIB-RIO avec les locomotives BB 17000 ainsi que de quelques rames inox Z 6400.

Le 2 juillet 2014, le conseil du Syndicat des transports d'Île-de-France a confirmé l'acquisition de 22 éléments supplémentaires afin d'équiper les lignes H (branche Creil/Pontoise) et K (Paris-Gare-du-Nord/Crépy-en-Valois) du réseau Transilien en remplacement des rames inox de banlieue.

Le 6 mai 2015, le conseil du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) a confirmé l'acquisition de dix-neuf éléments supplémentaires afin d'équiper la ligne L du réseau Transilien, en remplacement des rames inox Z 6400.

À partir du 13 décembre 2015, à l'occasion de l'ouverture de la gare Rosa-Parks, huit rames Franciliens supplémentaires viennent renforcer le parc actuel de la ligne E du RER[2], ce qui a permis, par ailleurs, de supprimer les circulations en unités simples des MI 2N, durant les périodes de pointe, dues à l'insuffisance du parc depuis la desserte de Tournan.

Le 30 mars 2016, le conseil du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) a confirmé l'acquisition de douze éléments supplémentaires afin d'équiper les lignes H et L du réseau Transilien.

Le 15 novembre 2016, le conseil du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) a confirmé l'acquisition de cinquante-deux éléments supplémentaires afin d'équiper les lignes J et L du réseau Transilien.

À fin 2016, 277 rames ont été commandées par le STIF avec une tranche ferme et quatre tranches optionnelles, sur un marché total de 372 rames[3].

En juillet 2018, le conseil du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) a confirmé l'acquisition de trente-six éléments supplémentaires, soit dix-huit rames courtes pour le réseau Transilien de Paris-Saint-Lazare et dix-huit rames longues pour la branche Provins de la ligne P du Transilien[4].

En décembre 2018, le conseil du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) a confirmé l'acquisition de quarante-sept éléments supplémentaires (42 rames courtes et 5 rames longues) pour les lignes J et L (accélération du remplacement des VB 2N et des Z 6400), puis la ligne P (remplacement des RIB)[5].

Cependant, les levées d'options concernant les rames devant être livrées à partir de juin 2019 seraient compromises en raison de nouvelles réglementations européennes applicables à partir du [6].

Histoire

Un nouveau matériel pour l'Île-de-France

Au début des années 1980, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) lance les études d'un nouveau type d'automotrice de banlieue à deux niveaux, dite « Z 2N », essentiellement dans le but d'assurer les nouvelles dessertes des lignes C et D du RER. Entre et 1985, 52 éléments monocourant Z 5600 sont livrés, suivis de 58 éléments bicourant Z 8800. La commande massive de 194 rames automotrices de type Z 20500, livrées de à 1998, a permis de rajeunir le matériel roulant francilien et d'éradiquer diverses anciennes séries. La commande complémentaire de 53 rames Z 22500 dites MI 2N pour la ligne E du RER, livrées de à 2000, et enfin de 54 rames Z 20900 pour la ligne C du RER puis la banlieue Nord, livrées de à 2004, achèvent de moderniser le parc[7].

Toutefois ces nombreuses livraisons ne suffisent pas à faire disparaître les séries d'automotrices inox des années 1960 et 1970 de type Z 5300 et Z 6100, au confort de plus en plus décrié par les usagers et qui atteignent progressivement leur fin de vie. Leur retrait du service a débuté respectivement en 2000 et . Par ailleurs, les rames inox de banlieue (RIB) / rames inox omnibus (RIO) sont également à amortir et leur remplacement doit être préparé. En 2004, alors que les autres régions de France, autorités organisatrices des transports, ont le plus souvent massivement modernisé ou renouvelé leurs parcs de matériel roulant, l'ancien matériel inox représente encore 30 % du parc régional d'Île-de-France[7].

Dès 2002, la SNCF envisage par conséquent la commande d'une nouvelle génération de matériel roulant destiné à la banlieue, livrable à partir de ou 2009. En septembre 2002, l'entreprise confie la réalisation d'esquisses du train Transilien du futur à deux cabinets de design, AREP et AND Partenaires. À l'issue de cette commande, elle propose au public les concepts de trains novateurs lors d'une exposition dénommée « Trains à vivre », en gare de Paris-Est[8]. Alors que depuis les années 1980 le renouvellement de matériel s'appuyait sur des automotrices à deux niveaux, conception généralement demandée par les élus et associations d'usagers car plus apte à transporter un grand nombre de voyageurs[9], le choix s'est porté sur du matériel à un niveau, à la demande de la région Île-de-France, soucieuse des questions d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite[10].

Un appel d'offres pour la conception et la production d’un train d’un nouveau type destiné au réseau ferré d'Île-de-France est lancé en février 2004, après approbation du syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) le 10 décembre 2003[11]. Ce matériel innovant doit être performant, fiable et confortable. Les premières propositions des constructeurs parviennent dès août 2004 : Alstom, Bombardier et Siemens sont en compétition[12]. Initiative exceptionnelle à ce stade, la SNCF et la région demandent aux constructeurs de réaliser chacun une maquette à l'échelle 1 afin de faciliter le choix du matériel retenu. Les projets affinés et les maquettes sont remis fin avril 2005[7].

En octobre 2005, l'État annonce le versement de quatre cents millions d'euros pour la modernisation du matériel roulant francilien, mais aucun choix n'est encore effectué : la mise en place du nouveau STIF décentralisé, composé uniquement d'élus locaux en remplacement de représentants de l'État, retarde les prises de décisions. À l'issue de son conseil d'administration du 10 mai 2006, de nouvelles précisions sont apportées : selon les préconisations de la SNCF, les rames seront affectées à des lignes précises sans fragmentation sur l'ensemble du réseau, le rythme de livraison devra atteindre trente rames par an, les gares seront progressivement adaptées pour l'accessibilité, elles ne disposeront pas de toilettes et les premiers éléments devront être livrés fin 2009… soit quelques mois avant les élections régionales de 2010[13] - [7].

Mi-juillet 2006, la SNCF dépouille les dernières propositions, et c'est finalement la société canadienne Bombardier qui est sélectionnée en octobre 2006 avec son Spacium 306. À cette occasion, la maquette du constructeur est dévoilée au public durant trois jours sur le Champ-de-Mars à Paris. La maquette est présentée au public à diverses autres reprises les années suivantes, par exemple à Paris au Grand Palais lors de l'exposition organisée pour les soixante-dix ans de la SNCF fin 2007[14] - [15], puis devant les parvis de la gare de l'Est puis de la gare du Nord en juillet 2008. La maquette est également présentée devant les gares de banlieue que le matériel est amené à desservir, comme en décembre 2008 celles de Saint-Ouen-l'Aumône-Liesse et d'Ermont - Eaubonne[16].

Une polémique sur l'attribution du marché

Toutefois à la suite de l'attribution du marché, Alstom, compétiteur malheureux, dépose un recours en référé devant le tribunal administratif de Paris qui suspend la signature effective du contrat, contestant les critères d'attribution du marché[17]. En effet, le coût de production inférieur de 10 % à celui d'Alstom, notamment grâce à la localisation d'une partie de la production en Europe de l'Est, a guidé le choix de la SNCF et du STIF[18]. Ce choix provoque une polémique, lancée par des politiques et par les syndicats d'Alstom Transport, sur les conséquences en matière d'emploi de l'attribution du contrat à Bombardier pour les usines de l'entreprise en France[19]. Le député UMP Bernard Carayon évoque l'« antipatriotisme économique » et déplore le choix de la SNCF, entreprise publique, de privilégier un constructeur étranger, dont le marché intérieur est verrouillé aux entreprises étrangères. Le président d'Alstom, Patrick Kron, partage ce point de vue, s'estimant inquiet pour l'emploi en France, et dénonçant une concurrence déloyale, estimant que Bombardier bénéficie de subventions déguisées de la part du gouvernement canadien. En effet, Bombardier obtient la même année un contrat de renouvellement de plusieurs centaines de voitures des métros de Toronto et de Montréal, remporté sans appel d'offres, provoquant la colère et la plainte d'Alstom, également compétiteur sur ces marchés[20].

Les dirigeants de Bombardier, de la SNCF et du STIF assurent alors que les trains seront entièrement conçus et assemblés en France, dans l'usine du groupe Bombardier à Crespin, dans le département du Nord avec des emplois français, certains éléments du train étant néanmoins produits dans les usines du groupe en Pologne et en République tchèque. Par ailleurs, comme il est d'usage dans ce type de contrat, une collaboration avec Alstom est souhaitée par le ministre des Transports Dominique Perben, sous-traitant 40 % du contrat à l'entreprise française[21].

Le président du STIF et de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, considère comme « franchement déplaisant » le recours intenté par Alstom, et considère qu'« Alstom fait son cirque et un lobbying d'enfer afin de peser sur la répartition du marché » ; il déplore par ailleurs le retard que pourrait entraîner cette action dans la livraison du nouveau matériel[22]. Après plusieurs rebondissements et à l'issue d'une difficile négociation, un accord est trouvé le 13 novembre 2006 entre le constructeur canadien et Alstom sur le volume de sous-traitance (compromis de 900 millions d'euros sur la globalité des 2,7 milliards), et la plainte de ce dernier est retirée[23] - [16]. Le contrat est alors signé avec la SNCF le 14 novembre 2006 : il concerne une première tranche ferme de 172 rames pour un montant de 1 milliard 850 millions d'euros, soit un peu plus de dix millions d'euros par élément, financé à moitié par la SNCF et le STIF, dont 400 millions d'euros apportés par l'État. La commande totale d'un montant de 2,7 milliards d'euros pour 372 rames est assortie d'une option sur 200 rames à livrer après 2015[24].

Simultanément, vingt-quatre autorails à grande capacité (AGC) de type Bibi (bimode-bicourant) destinés à la ligne P sont commandés, pour un montant de 136 millions d'euros, financés à 35 % par le STIF et 65 % par la SNCF, ainsi que la rénovation de 635 voitures de type Z 20500 des lignes C et D du RER, pour un montant de 108 millions d'euros, financés à 69 % par le STIF et 31 % par la SNCF[7] - [11] - [25]. Finalement, Alstom, qui bénéficie alors de nombreuses autres commandes de la part des régions pour le renouvellement de leur matériel roulant ferroviaire, se retire totalement de ce marché[16]. En , à l'occasion de la Fête des Transports, la région Île-de-France propose aux Franciliens de choisir le nom du futur train Transilien, baptisé jusque-là, à titre provisoire, « NAT » pour Nouvelle Automotrice Transilien. Sur les 17 500 votants, le nom « Francilien », finalement retenu, a obtenu 36 % des suffrages. Les votants avaient le choix entre quatre noms choisis par un cabinet d’experts : « Néolien », « Citilien », « Zilien » et « Francilien »[26] - [16].

La fabrication et les essais

.JPG.webp)

La fabrication des rames d'essai est lancée début 2007, sur le site de Crespin (Nord). Le 19 juillet 2007, un crash-test se déroule sur le site de production : il valide le comportement des quatre absorbeurs d'énergie anti-chevauchement ainsi que du coupleur, disposés à l'avant de la cabine de conduite. Ce test, qui équivaut à l'impact de deux rames vides de huit caisses à la vitesse de 36 km/h, permet de lancer la fabrication des éléments d'extrémité des rames[27]. La réalisation du premier chaudron de la première rame d'essai démarre en septembre 2007. Les premiers bogies moteurs et porteurs sont produits en février 2008, suivis de la première cabine de conduite en mars. Les quatre premières caisses sont présentées officiellement le 28 mars 2008, en présence de Jean-Paul Huchon et de Guillaume Pepy[28], puis, en avril 2008, la première voiture est placée sur bogies. La première rame d'essai est assemblée en juin 2008 ; elle subit ses premiers tests sur les voies d'essai de Bombardier à Crespin au mois de décembre suivant[16].

Dès la fin de 2008, les trois premières rames assemblées mènent une campagne d'essais à Wildenrath, en Allemagne. La rame 1 teste les équipements de traction/freinage en mode normal et en mode dégradé, la rame 2 teste les performances de freinage et les aptitudes du matériel en cas de déraillement tandis que la rame 3 teste la compatibilité électrique et électromagnétique par rapport à l'infrastructure ainsi que le bruit extérieur[29].

Le 6 février 2009, la première rame aménagée, la no 3, est présentée par Bombardier sur le site de production ; c'est la seule à présenter une livrée extérieure complète à base de blanc couvert de pavés colorés avec un nez bleu, identique aux éléments AGC Bibi de Paris-Est[16]. Cinq autres rames permettent de tester et de faire homologuer les différents composants sur le site de Crespin, puis sur la boucle d'essais de Valenciennes, au centre d'essais ferroviaire de Wegberg-Wildenrath (Allemagne), sur le circuit d'essai de Velim (République tchèque) puis à Vienne (Autriche), où le train a été soumis à des températures de −25 °C à +50 °C dans le « tunnel climatique » du centre d’essais RTA[30].

Les essais se poursuivent en 2009, pour obtenir l'autorisation sur le réseau ferré national, avec les huit premières rames assemblées : la rame 4 mène des essais de comportement dynamique et de vitesse en configuration à sept caisses en Bretagne en avril 2009 sur la ligne de Paris-Montparnasse à Brest entre Plouaret-Trégor et Plounérin (Côtes-d'Armor)[31]. Outre sa bonne capacité de shuntage des circuits de voies de signalisation, c'est-à-dire à commuter les signaux au rouge au passage du train, elle démontre le bon comportement dynamique du matériel et valide le confort des voyageurs ainsi que le captage du courant sous 25 kV[32]. En juin, la rame 1, engage une campagne d’essais de traction/freinage sous caténaire 1 500 V, dans la vallée de la Maurienne, en Savoie, sur la section de Saint-Jean-de-Maurienne à Modane (27 km), présentant une rampe de 30 ‰.

.JPG.webp)

Durant la même période, les rames 2 et 3 mènent des essais autour de Saint-Pierre-des-Corps ; la rame 3 effectue des allers-retours entre Angers et Nantes-Blottereau sous 25 kV du 24 juin au 3 juillet. La rame 4 assure les premières circulations, de nuit, entre les gares de Saint-Denis et de Montsoult - Maffliers, puis poursuit ses essais entre Épernay et Vitry-le-François[33]. Les rames 6 et 7, permettent respectivement d'homologuer le confort tympanique au franchissement des tunnels et les champs électromagnétiques rayonnés dans l'environnement. Parfois accompagnées des rames 2 et 4, elles effectuent également des essais de captage en unité simple et en unité multiple[note 3]. Durant l'été, on aperçoit la rame 4 sur la ligne des Causses, ou encore entre Toulouse et Castelnaudary en région Midi-Pyrénées, où elle circule dotée d'archets de pantographes type Midi, afin de respecter le gabarit de cette électrification d'un type très particulier[29].

Des travaux connexes d’accessibilité sont réalisés dans plusieurs gares de la ligne H : les quais d'origine, hauts de 55 cm, sont rehaussés à 92 cm pour un accès adapté aux trains, dont le plancher atteint 97 cm de hauteur[34]. Les gares reprises au schéma directeur d'accessibilité (SDA), désormais desservies par le Francilien depuis le 14 décembre 2009 entre Luzarches et Paris (dont les gares de Paris-Nord, Groslay et Luzarches), ont vu leurs quais rehaussés à la hauteur de 920 mm, permettant ainsi un accès de plain-pied, notamment pour les utilisateurs à mobilité réduite en fauteuil roulant. En juin 2010, d'autres gares de la ligne H sont également rendues entièrement accessibles, les travaux étant cofinancés par la SNCF, RFF et le STIF. Toutefois, l'inadaptation des nouvelles rames aux gares de la ligne a été soulevée, l'essentiel des gares n'ayant fait l'objet d'aucuns travaux lors de la mise en service des premières rames, ce qui rend l'accès au train peu aisé[35].

Le 3 septembre 2009, un compteur installé en gare de Paris-Nord affiche le décompte des cent derniers jours restant avant la mise en service commercial du nouveau train[36] - [16]. Le , lors de la présentation des essais climatiques menés à Vienne en Autriche, Jean-Paul Huchon, président du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF), annonce vouloir lever l'option des 200 rames début 2010 pour un montant d’un peu plus de deux milliards d’euros[37].

Le 21 octobre 2009, la première rame commerciale, la 8H (Z 50015/16), arrive au technicentre des Joncherolles. Dès lors, quarante conducteurs de la ligne H sont formés sur le nouveau train ; ils sont à terme 550 à être habilités à ce matériel sur cette seule ligne[36]. En novembre, l'établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) délivre l'autorisation de mise en exploitation commerciale du nouveau matériel, indispensable pour circuler régulièrement avec des voyageurs sur le réseau ferré national[29]. Le nouveau matériel est présenté à la presse et aux élus le 4 novembre 2009 au technicentre de Paris-Nord sur le site des Joncherolles à Villetaneuse, en présence de Jean-Paul Huchon, de Guillaume Pepy, président de la SNCF, et de Jean Bergé, président de Bombardier Transport France[38] - [39]. Une nouvelle livrée rouge, verte et grise, qui devrait être progressivement déployée sur tous les matériels d'Île-de-France, est révélée à cette occasion[40]. Une seconde rame (9H, Z 50017/18) est livrée le 4 décembre suivant[1] - [16].

L'inauguration et le déploiement initial

La rame inaugurale circule sur la ligne H au départ de Luzarches en direction de Paris-Nord le samedi 12 décembre 2009 à 9 h avec les 300 gagnants du jeu « Le premier francilien »[41]. Elle est alors inaugurée par Jean-Paul Huchon, président de la région Île-de-France, et par Guillaume Pepy, président de la SNCF, avant de repartir en circulation commerciale en direction de Luzarches. Le matériel est finalement exposé de 15 à 18 h sur la voie 36 de la gare de Paris-Nord, les transports sur la ligne H étant par ailleurs gratuits ce samedi après-midi-là[1]. Lors de la journée d'inauguration, deux éléments ont circulé : le numéro 8 (Z 50015/16) et le numéro 9 (Z 50017/18). La rame inaugurale, au départ de Luzarches, portait exceptionnellement le code mission NAT0. Initialement prévue pour le début du service d’hiver 2010, le , la mise en service commerciale du nouveau matériel sur la ligne H du réseau Paris-Nord a dû être repoussée au en raison d'un mouvement de grève des agents de conduite. Le train assure alors trois aller-retours par jour entre Paris-Nord et Luzarches pendant les heures creuses, de 10 à 16 h[42].

- La rame 8 (Z 50015/16)

Les deux rames Z 50015/16 et Z 50017/18 sur le même quai lors de la journée d’inauguration.

Les deux rames Z 50015/16 et Z 50017/18 sur le même quai lors de la journée d’inauguration. Discours d'inauguration de Jean-Paul Huchon en gare de Luzarches.

Discours d'inauguration de Jean-Paul Huchon en gare de Luzarches. La rame Z 50015/16 lors de son inauguration à Paris-Nord le 12 décembre 2009.

La rame Z 50015/16 lors de son inauguration à Paris-Nord le 12 décembre 2009.

Les deux premières rames Z 50000 ont été livrées à la SNCF, le 21 octobre[30] puis le 4 décembre 2009[1], pour mener des essais et assurer la formation des conducteurs[43]. Deux autres rames sont livrées en janvier-février 2010, puis deux autres suivent en mars-avril. Ces six premières rames de série sont utilisées en service commercial jusqu'à fin avril 2010. Ces circulations, prévues en dehors des heures de pointe, permettent de roder le matériel et d’achever leur mise au point[1]. À partir de mai 2010, la livraison de 28 rames par an était prévue, et ce jusqu’en décembre 2015. Ce rythme a été porté depuis à 40 rames par an, ce qui doit permettre de recevoir la dernière livraison au mois d'avril 2015 au lieu de décembre[44] - [1].

Début 2010, tandis que les premières rames livrées sont engagées en service commercial, certaines rames d'essais poursuivent les tests, en particulier de circulation en unité multiple et en endurance. Elles retournent finalement toutes à l'usine de production de Crespin pour remise au type après un démontage total. La caisse courte centrale des rames 2, 3, 4, 6 et 7 est remplacée par une caisse longue[29].

La livraison des 172 rames commandées par la SNCF (tranche ferme) doit se dérouler, selon les prévisions initiales, entre octobre 2009 et avril 2015 comme suit : 82 rames pour Paris-Nord, 55 pour Paris-Saint-Lazare (version courte) et 35 pour Paris-Est. Une tranche optionnelle de 200 rames supplémentaires pourrait être livrée à partir de 2016[12] :

- ligne H : 82 rames longues sur les axes Paris-Nord – Luzarches de fin 2009 à mi-2010, Paris-Nord – Persan-Beaumont via Montsoult-Maffliers de mi-2010 à début 2011, Paris-Nord – Persan-Beaumont via Valmondois et Paris-Nord – Pontoise de début 2011 à juin 2012[45] - [46] - [1], l'axe transversal Pontoise – Creil de la ligne H ainsi que la ligne K ne sont pas retenus à la suite des réserves émises par la SNCF, en raison des trop faibles hauteurs de quais, inadaptées au train[47] ;

- lignes J et L : 55 rames courtes, de janvier 2013 à octobre 2014[46] - [1] sur les axes :

- ligne J : Paris-Saint-Lazare – Gare de Pontoise / Boissy-l'Aillerie par Conflans, et Paris-Saint-Lazare – Ermont-Eaubonne,

- ligne L : Paris-Saint-Lazare – Cergy-le-Haut, Paris-Saint-Lazare – Nanterre-Université, Paris-Saint-Lazare – Versailles-Rive-Droite et Paris-Saint-Lazare – Saint-Nom-la-Bretèche ;

- ligne P : 35 rames longues (20 livrées de juillet 2012 à janvier 2013 et le solde d’octobre 2014 à juin 2015)[46] - [1] sur les axes Paris-Est – Meaux et Paris-Est – Coulommiers.

Des défaillances à la mise en service

Toutefois, le démarrage difficile des nouvelles rames a modifié le calendrier initial de livraison. Si neuf rames devaient être livrées fin mai, quinze fin août et vingt-cinq à la fin de l’année 2010, ce nombre a été réduit par deux fois, pour être finalement significativement diminué en raison des pannes et problèmes persistants de mise au point. La SNCF n’a en effet pas souhaité poursuivre la réception des rames produites, dans l’attente de la résolution de deux problèmes majeurs constitués par la circulation en unité multiple (UM) et la validation du guide de dépannage informatisé (GDI), lesquels ont conduit l’exploitant à faire accompagner le conducteur par un cadre traction et un technicien de Bombardier[48].

La circulation en unité multiple est enfin validée le 3 juillet 2010. Dès le 7, trois aller-retours sont assurés entre Paris-Nord et Luzarches en unité multiple, mais uniquement aux heures creuses de mi-journée. La circulation en UM se déroule aux heures de pointe à partir du mois d’août entre Paris, Luzarches et Persan - Beaumont. La cadence de production reprend en septembre à raison de trois rames par mois[48]. En décembre 2010, seules douze rames étaient livrées contre vingt-cinq prévues au contrat. Bombardier s'est engagé à résorber le retard en juin 2011 avec quarante rames livrées. Le 30 décembre 2010, pour la première fois, onze rames Z 50000 ont circulé en même temps sur la ligne H.

Le 4 novembre 2010, les voyageurs restent bloqués plus d’une heure dans une rame en panne en gare d'Écouen - Ézanville (seulement dix minutes selon la direction de Paris-Nord), les portes étant bloquées : à l'intérieur de la rame, les usagers restent sans éclairage, sans ventilation et sans information, les haut-parleurs étant « hors service ». En raison de ce nouvel incident, un usager réclame l’arrêt de l’exploitation du train à la direction de Paris-Nord, au nom du « principe de précaution ». Cette demande s’accompagne du dépôt d’une plainte contre la SNCF, auprès du procureur de la République de Pontoise, pour « mise en danger de la vie d’autrui »[49].

Le 4 mars 2011, du fait des très nombreuses défaillances constatées, le STIF publie un communiqué demandant aux présidents de la SNCF et du constructeur Bombardier d'engager un véritable plan d'actions afin de remédier le plus rapidement possible aux dysfonctionnements constatés. Le STIF rappelle par ailleurs que le retard des livraisons, évalué à deux mois, devrait entièrement être rattrapé d'ici juin[50] - [51]. Pour sa part, la direction de la ligne H publie un communiqué expliquant les retards de livraison de la part du constructeur et leurs conséquences sur la mise au point du matériel ainsi que les incidents entraînés.

Début mars 2011, le planning de livraisons prend de plus en plus de retard : seules dix-sept rames sont livrées, contre 31 prévues au contrat. Bombardier estime pouvoir reprendre les livraisons à partir de fin juin 2011, d'autant que le site de production continue d'assembler de nouvelles rames, une seconde chaîne ayant même été mise en œuvre en janvier. Quatre nouveaux éléments sortent alors chaque mois des chaînes, mais ne sont plus réceptionnés par l'exploitant[52]. Mais le 21 mars 2011, à la demande de la SNCF en accord avec le STIF, et vu l'absence d'améliorations significatives apportées par le constructeur, Bombardier s'est vu dans l'obligation de suspendre la livraison de ses rames par suite de trop nombreuses pannes, les vingt rames livrées à cette date étant plus souvent au dépôt qu'en service commercial[53] - [54]. En effet, le taux de panne se révèle être dix fois supérieur aux limites fixées par contrat, et même supérieur à celui des autres matériels plus anciens : le taux de défaillance atteint jusqu'à mille incidents par million de kilomètres, contre 80 prévus au maximum au contrat[52].

Les voyageurs sont alors régulièrement victimes de pannes à répétition, entraînant la suppression de nombreuses circulations, la présence de trains courts à la place des trains longs aux heures de pointe, des arrêts intempestifs en pleine voie ou encore de réguliers blocages de portes lors des arrêts en gare[55]. L'essentiel des incidents se concentre alors sur le système de fermeture des portes, les emmarchements mobiles ainsi que le système informatique des rames. Cependant si les livraisons sont suspendues durant plusieurs mois, les rames « aptes » au service continuent à suivre leur roulement sur la ligne de Paris-Nord à Luzarches et Persan - Beaumont par Montsoult, afin d'éprouver d'un commun accord les solutions préconisées par le constructeur. Les vingt rames livrées sont engagées sur quatorze journées de roulement, assurant 115 trains quotidiens de la ligne H. Un maximum de circulations est assuré en UM afin de tester les diverses configurations[52].

À l'origine, il est prévu de faire circuler les Z 50000 sur les branches nord-ouest de la ligne H du Transilien à partir d'avril ou mai 2011. Cette arrivée est, dans un premier temps, reportée à juin, date prévue de reprise des livraisons à ce moment-là. Dans cet objectif, des travaux d'adaptation des gares des branches Pontoise et Valmondois sont entrepris (dégagement du gabarit des quais pour ce matériel plus large)[56]. Du 4 au 8 avril 2011, des marches d’essais de nuit sont effectuées entre Paris-Nord et Pontoise afin de préparer l’arrivée des Z 50000 sur cette ligne. Ces essais portent essentiellement sur le bon fonctionnement du dispositif « équipement agent seul » (EAS)[57], des balises des portes et des comble-lacunes. Toutefois, les Z 50000 ne circulent finalement pas sur les branches nord-ouest de la ligne H avant septembre 2011, les livraisons des rames étant interrompues jusqu’à ce mois. Parallèlement, la Région et la SNCF réclament des indemnités à Bombardier pour le préjudice subi[58], certaines sources évoquant même une possible rupture de contrat, néanmoins formellement démentie par les responsables de la SNCF et du STIF[59] - [60].

Une fiabilisation progressive

.jpg.webp)

Prévue initialement en juin 2011, la reprise des livraisons est finalement reportée au mois de septembre suivant, l'été étant mis à profit pour fiabiliser les rames. Le matériel atteint durant l'été le million de kilomètres parcourus[56]. Le 26 septembre 2011, la SNCF et Bombardier trouvent un accord, sous conditions, pour la reprise des livraisons de rames[52]. Il fait suite à l'amélioration sensible de la fiabilité du matériel, même si celle-ci reste nettement inférieure aux anciens matériels en circulation, et au choix réalisé par la SNCF de déverminer les rames neuves avant le changement de service du 11 décembre 2011. Les livraisons, qui ont repris avec la rame 26 H réceptionnée le 4 octobre, permettent en outre de libérer de l'espace sur le site de production de Crespin, proche de la saturation avec jusqu'à vingt-quatre rames stockées en attente de livraison. Les rames sont réceptionnées à un rythme prudent d'une rame par semaine en moyenne ; il permet d'éviter l'engorgement du site de maintenance des Joncherolles avec des rames non fiabilisées, et d'assurer les marches d'essai en ligne, qui ne peuvent se dérouler qu'avec deux ou trois rames et demandent plusieurs jours[56].

La reprise des livraisons a également pour objectif d'atteindre quarante rames fin 2011 pour la ligne H, dont 33 en circulation. Les rames commencent alors à circuler en exploitation commerciale sur les axes Paris – Pontoise et Paris – Persan-Beaumont par Valmondois le 9 novembre 2011[61]. Le nouveau roulement de décembre 2011 entraîne l'aménagement des garages d'Épluches avec une rénovation des installations, afin d'y accueillir les nouvelles rames. À partir de la fin décembre 2011, les livraisons sont de nouveau suspendues afin de fiabiliser les rames déjà livrées. Elles reprennent en mars 2012, au rythme de deux rames par mois[62].

Parallèlement à la mise au point du matériel, plusieurs modifications sont apportées en cours de production, amenant la modification des premières rames livrées par réaménagement (ou rétrofit) avec un retour progressif temporaire sur le site de Crespin. L'arrivée de la rame 26 H en octobre 2011 marque l'adoption d'un nouveau phare unique rouge/blanc au lieu de deux blocs distincts pour le phare et le feu rouge. Ce bloc, testé sur le Z TER Moovi TER, exploite des diodes pouvant indifféremment émettre de la lumière blanche ou rouge. Sur les premières rames livrées avant cette modification, l'emplacement extérieur est simplement occulté ; il disparaît complètement sur les rames les plus récentes. À la suite des tests effectués sur le côté de la rame 12 H, les avertisseurs sonores à l'avant du train sont également déplacés afin d'assurer une meilleure audition ainsi que le respect des normes d'exposition au bruit du conducteur. La modification se traduit par la présence de deux trous en bas de caisse, de part et d'autre de l'attelage automatique Scharfenberg[63].

Les améliorations apportées par le constructeur permettent enfin d'atteindre un niveau de fiabilité acceptable à partir de l'été 2012[55]. En conséquence, la SNCF engage la poursuite des livraisons de rames à un rythme soutenu jusqu'à la fin de l'année 2012, à raison de six rames par mois en septembre (plus une rame dont la livraison est retardée au mois d'août), octobre et novembre puis de cinq rames en décembre. Une dernière rame à livrer en janvier 2013 permet d'atteindre le nombre de rames prévues au parc, soit 82 rames, et d'éliminer définitivement de la ligne H les anciens matériels encore en service. Ces matériels seront redéployés à l'exception des éléments Z 6100 ou « petits gris », tous radiés des effectifs en raison de leur âge[64].

Des opérations de rétrofit sont également réalisées au cours de l'année 2012 et s'achèvent à l'automne : une mise à niveau générale des vingt premières rames livrées est réalisée sur le site de Crespin de Bombardier et la mise à niveau du câblage de l'ensemble des rames est quant à elle mise en œuvre sur le site SNCF du technicentre du Landy. Le niveau sonore élevé des annonces à bord des rames, peu apprécié de nombreux voyageurs, a également fait l'objet d'une modification des trains par le constructeur (version 1.14 du logiciel de sonorisation), dont le déploiement s’est achevé en mars 2012. Cette modification conduit à une réduction significative du volume sonore de 6 dB(A). À l'issue de ces opérations, d'autres améliorations sont envisagées par le constructeur et l'exploitant afin d'améliorer la fiabilité des trains[64].

Durant l'été 2012, deux rames sont par ailleurs acheminées provisoirement vers les technicentres de Paris-Est (site de Noisy-le-Sec) et de Paris-Saint-Lazare (site du Val-Notre-Dame) afin de valider les installations et identifier les points nécessitant des aménagements en vue des prochaines livraisons. Des tests se déroulent du 20 au 31 août 2012 entre Paris-Est et Lagny afin de vérifier, notamment, le gabarit disponible, les nouvelles rames étant plus larges que le parc actuel. Fin septembre, les conducteurs de Paris-Est débutent leur formation sur simulateur, avant de pratiquer la conduite des nouveaux trains, sans voyageurs dans un premier temps, à compter du 8 octobre. La mise en service des premières rames sur l'axe Paris-Est – Meaux (ligne P), initialement attendue en mars ou avril 2013[65], est engagée à partir du 11 février 2013 avec une première rame en circulation commerciale[66] - [67]. Cette mise en service est suivie le 14 juillet 2013 par un déploiement sur la section de ligne de Paris-Saint-Lazare à Bécon-les-Bruyères et Nanterre-Université (ligne L)[68], après une phase de tests de la première rame (79 L) engagée le 16 février 2013[69]. Les relations de Paris-Est à Coulommiers seront dotées en Z 50000 du dernier trimestre 2013 à fin 2014, tandis que celles de Paris-Saint-Lazare à Ermont-Eaubonne et à Pontoise seront dotées en 2014 et 2015[70].

Le , Guillaume Pepy, le président de la SNCF, en compagnie de Jean-Paul Huchon, président de la région Île-de-France et du STIF, inaugure la première rame Francilien Z 50000 sur la ligne J du Transilien[71].

Commande de matériel supplémentaire

Le , le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF), au cours de son conseil d'administration, a validé l'acquisition de quarante-trois éléments supplémentaires afin d'équiper les lignes H (6 rames longues supplémentaires) et K (18 rames longues supplémentaires) puis L (19 rames courtes supplémentaires) du réseau Transilien, en remplacement des rames inox, sous réserve de la bonne réalisation par Réseau ferré de France (RFF) des travaux de mise en conformité du réseau ferré et des aménagements d’infrastructures nécessaires. L'investissement représente plus de 900 millions d’euros[note 4], financé à parts égales par le STIF et par la SNCF dans le cadre du contrat STIF/SNCF[72].

Ces acquisitions ont fait l'objet de plusieurs levées de tranches optionnelles, passées entre 2014 et 2016 , et détaillées ci-dessous.

Première levée d'option

Le , le Conseil du STIF a approuvé la convention de financement de 22 éléments supplémentaires (contre 24 prévus à l'origine au conseil du ) afin d'équiper les lignes H (branche Creil/Pontoise) et K (Paris Nord/Crépy-en-Valois) du réseau Transilien en remplacement des rames inox de banlieue[73].

Deuxième levée d'option

Le , le Conseil du STIF a approuvé la convention de financement de 19 rames supplémentaires, tel que prévu au conseil du , et pour un montant de 177,6 millions d'euros[74]. Destinées à être déployées sur la ligne L du Transilien en particulier sur les axes Paris-Saint-Lazare – Versailles-Rive-Droite / Saint-Nom-la-Bretèche[72], leur livraison a commencé en et devrait se poursuivre jusqu'en [75].

Troisième levée d'option

Le , le Conseil du STIF a approuvé la convention de financement de 12 rames supplémentaires afin d'équiper les lignes L et J (renforts d'offre), pour un montant de 121,5 millions d'euros[76].

Quatrième levée d'option

Le , le Conseil du STIF a approuvé la convention de financement de 52 rames supplémentaires afin de continuer le remplacement des matériels des lignes L et J[77]. Leur livraison est prévue à partir de [78].

Cinquième levée d'option

Le 11 juillet 2018, le Conseil d'Île-de-France Mobilités, (ex-STIF), a approuvé la convention de financement de 36 nouvelles rames supplémentaires, afin de poursuivre le remplacement des anciennes rames des lignes L, J et P du Transilien. Dix-huit trains sont prévus pour le réseau de Saint-Lazare afin de poursuivre le retrait des rames inox Z 6400 de la ligne L et les premières VB 2N et leurs locomotives de la ligne J. Les rames seront livrées de 2018 à . L'autorité organisatrice des transports publics en Île-de-France a aussi demandé à Bombardier d'accélérer la livraison des rames pour le réseau Saint-Lazare, en passant de deux trains par mois à trois trains par mois, et ainsi de gagner 6 à 7 mois sur le calendrier de déploiement des nouvelles rames. Pour la ligne P, les dernières Z 50000 seront livrées d'octobre 2020 à juin 2021, lorsque les ultimes travaux d'électrification de la ligne Paris – Provins seront achevés. Les 24 rames B 82500 (AGC) seront transférées sur la ligne Paris – Meaux – La Ferté-Milon, se substituant aux dernières rames inox de banlieue (RIB) circulant sur cette ligne. Cette commande s'élève à un montant de 367 millions d'euros[79].

Sixième levée d'option

Le 11 décembre 2018, le Conseil d'Île-de-France Mobilités, (ex-STIF), a approuvé la convention de financement de 47 nouvelles rames supplémentaires (42 rames courtes et 5 rames longues) pour les lignes J et L (accélération du remplacement des VB 2N et des Z 6400) et pour la ligne P (remplacement des RIB) ; cette mesure porte les commandes à un total de 360 rames, proche du nombre de 372 rames au titre du contrat-cadre signé en [5].

Futures levées d'option

Île-de-France Mobilités peut encore commander 12 rames supplémentaires, dans le cadre du marché qui lie l'autorité organisatrice à Bombardier.

Conséquences sur le parc de matériel roulant Transilien

À l'issue de la mise en service des 172 rames, 20 % des trains du réseau Transilien auront été renouvelés. La livraison des Z 50000 permettra de libérer les autres matériels modernes exploités sur les lignes concernées, comme les rames automotrices à deux niveaux de type Z 20500 et les voitures de banlieue à deux niveaux (VB 2N), qui pourront alors être redéployées sur les autres lignes. Par ailleurs, ce redéploiement permettra d'homogénéiser les parcs des matériels circulant sur chaque réseau et d’en faciliter la maintenance[1].

L'âge moyen du parc de matériel roulant francilien n'aura pour autant baissé que d'un an : de 23 ans en moyenne en 2009 (contre 17 ans en 2004), il est encore de 22 ans en 2015. Cette commande demeure insuffisante pour pouvoir remplacer les anciens matériels encore en circulation à cette date : si les éléments inox Z 6100 sont réformés, il subsiste parmi les matériels les plus anciens seize éléments Z 5300 à Villeneuve (remplacés lors de l'arrivée des Regio 2N sur la ligne R du Transilien), trente-trois coupons de quatre voitures de rames inox de banlieue (RIB) et de rames inox omnibus (RIO), associées à vingt-trois BB 17000 sur la transversale Pontoise – Creil, ainsi que sur la relation de Paris-Nord à Crépy-en-Valois.

Seule la commande complémentaire envisagée par le STIF de soixante-dix nouveaux éléments Z 50000 a permis d'éliminer ces matériels datant des années 1960 et 1970. Le remplacement des Z 6400 s'est effectué par une commande supplémentaire de Z 50000. Le remplacement des VB 2N et des premières Z 2N (Z 5600 et Z 8800) fait l'objet de réflexions de la part de l'autorité organisatrice, mais s'appuierait plutôt sur un matériel RER à deux niveaux dérivé du MI 09 (pour les RER D et E) ou sur le Regio 2N à trois portes par face du même constructeur (pour la ligne N)[80].

Finalement, en septembre 2016, les rames inox RIB-RIO attelées à des locomotives BB 17000 des lignes H et K, ont été remplacées. Quant aux rames inox Z 6400 de la ligne L, elles sont définitivement remplacées en 2021.

Affectation

Au , les 360 exemplaires commandés sont tous livrés. Ils sont gérés par trois supervisions techniques de flotte (STF) :

| Ligne | STF (code) | Composition | Exemplaires | Dépôt titulaire |

|---|---|---|---|---|

| STF Lignes H/K (SPN) | 8 caisses | 102 | Les Joncherolles | |

| STF Lignes E/P/T4 (SPE) | 8 caisses | 64 | Noisy-le-Sec | |

| STF Lignes J/L (SLJ) | 7 caisses | 194 | Levallois et Le Val Notre-Dame |

Services assurés

En octobre 2022, les rames Francilien circulent sur les sections de ligne indiquées dans le tableau ci-après.

Aménagement

Des rames larges et spacieuses

Les rames, qui appartiennent à la famille Spacium 3.06 de Bombardier, ont une largeur de 3,06 m. Ceci est rendu possible par l'emploi de caisses courtes d'une longueur de 13,24 m s'inscrivant dans le gabarit UIC en courbe, les remorques de Z 20500, par exemple, mesurant 24 ou 26 m de longueur pour 2,806 m de largeur. De fait, ce matériel est le plus large du parc SNCF en 2012. L'intercirculation intégrale, à l'image des rames MP 89 ou MF 01 du métro parisien ou des matériels modernes des tramways, offre un sentiment d'espace, une meilleure répartition des voyageurs dans la rame et une plus grande sécurité en évitant l'isolement des voyageurs aux heures creuses[84].

Conçues à un seul niveau avec un plancher établi à 970 mm du rail, avec des intercirculations larges de 2 300 mm, elles sont facilement accessibles et favorisent une meilleure diffusion des voyageurs et un temps d'attente réduit en gare lorsque les quais sont à la cote de 920 mm[1] - [note 5]. Aucun appareillage n'entrave la circulation, tout étant reporté en toiture ou sous caisse. Les voitures d'extrémité sont accessibles aux usagers en fauteuil roulant ; celles-ci sont équipées d'emplacements dédiés, avec quatre sièges à assise relevable, et d'un comble-lacune depuis les quais rehaussés partiellement ou totalement à 920 mm. Une voiture par rame est équipée d'un espace vélos et de strapontins[84].

L'accès à bord se fait par des portes à deux vantaux de 1,95 m de largeur, donnant accès à des plates-formes larges de 2,70 m, rendant possible pour les voyageurs le passage de trois vrais flux de 0,65 m chacun. Ces flux sont estimés à neuf cents montées et descentes lors d'un arrêt en gare de quarante secondes pour une unité multiple. Un élément dispose d'une porte par caisse et par face, actionnée par le voyageur à l'aide d'un bouton-poussoir à commande électrique, allumé en vert lorsque l'ouverture est possible. Une série de « bips » sonores est émise lors de l'ouverture des portes, à l'attention des personnes malvoyantes. L'émission de ce son a fait l'objet de plaintes de la part de nombreux voyageurs, en raison de son niveau sonore trop élevé à l'intérieur de certaines rames dépassant les 72 dB(A), maximum admissible selon les normes en vigueur. Ce problème, identifié par l'exploitant, est en cours de résolution en 2013[85].

Lorsqu'une gare est dotée de quais hauts, à 920 mm, l'accès se fait de plain-pied avec une lacune de dix centimètres environ. Lorsqu'elle est encore équipée de quais bas, à 550 mm, voire moins, une marche mobile située à 760 mm est déployée à chaque porte côté quai. Elle est automatiquement mise dans la position ad hoc lors de la détection de quais bas par le système informatique de la rame, grâce à un détecteur situé à hauteur du premier bogie, le côté du déploiement étant déterminé par un marqueur au sol et une balise à bord. De même, des comble-lacunes situés sur les quatre portes des voitures d'extrémité, facilitent l'accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou aux personnes accompagnées de poussettes. Ces comble-lacunes ne sont mis en service que lors de la détection de quais hauts[84] : la palette mobile se déploie alors jusqu'à toucher le quai, et se rétracte en ne laissant qu'un espace de trois centimètres au maximum, afin de respecter les normes admissibles pour les PMR[1].

La capacité d'un élément en configuration de base à huit caisses est de 472 places assises, dont 92 sièges à assise relevable, et de 922 voyageurs au maximum aux heures de pointe, avec quatre voyageurs debout par mètre carré (dit mode « confort ») avec les strapontins relevés. En configuration courte à sept caisses, un élément offre 380 places assises, dont 74 sièges à assise relevable, pour 760 voyageurs au maximum, dans les mêmes conditions. Ces valeurs sont bien entendu doublées avec une unité multiple de deux éléments, soit une capacité maximale en mode « confort » de respectivement 1 844 (deux fois huit caisses) et 1 520 voyageurs (deux fois sept caisses)[86].

La largeur des voitures permet la mise en place de cinq sièges de front offrant une largeur de 49 cm aux épaules, une barre de séparation entre les sièges, des appuis-tête et une allée large de 55 cm. Le design intérieur a été défini par Bombardier, en collaboration avec le cabinet PM Design[1]. Les sièges Compin[87] sont recouverts de tissus en velours anti-lacération, à l'assise, aux dossiers et aux appuis-tête de huit couleurs variées et panachées de façon aléatoire : framboise, gris, jaune, lie de vin, orange, rouge, vert tendre, violet[84].

La disposition des sièges varie de la configuration 3 + 2 au milieu des caisses, à 2 + 2 à hauteur des intercirculations, ou à l'extrémité d'un élément, au droit de la porte d'accès à la cabine de conduite. Le pas entre sièges est fixé à 1,65 m, au lieu de 1,54 m sur les matériels TER récents[88]. Les sièges sont montés sur une poutre en porte-à-faux (cantilever), c'est-à-dire accrochés aux seules parois latérales, ce qui permet de faciliter l'entretien des trains. Les espaces voyageurs ne disposent d'aucun porte-bagages au-dessus des sièges ni de compartiment dédié. En revanche, dans les éléments à huit caisses, la caisse no 4 est aménagée pour recevoir les vélos, avec six sièges à assise relevable, mais sans fixations à vélos[89].

Les rames ne disposent pas de toilettes, contrairement à la plupart des autres matériels en circulation sur le réseau Transilien. Ce choix permet un gain d'environ quatre places assises et élimine une source habituelle d'actes de malveillance et d'insécurité. Il a été considéré par l'autorité organisatrice comme compatible avec la durée moyenne des trajets, de vingt à trente minutes, auxquels ce train est destiné[90]. Toutefois, certains parcours dont la desserte devrait être assurée par ce train dépassent largement ces temps de trajet, comme vers Provins, Coulommiers ou Mantes-la-Jolie par Conflans.

Depuis le début de l'année 2021, les rames nouvelles et celles rénovées sont équipées de prises USB entre les sièges, notamment sur celles de la ligne P du Transilien[91].

- Équipement intérieur et accessibilité

Sièges près des intercirculations.

Sièges près des intercirculations. Sièges avec accoudoirs.

Sièges avec accoudoirs. Comble-lacune pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

Comble-lacune pour l'accès des personnes à mobilité réduite. Marche mobile.

Marche mobile.

La régulation de la température et l'éclairage

Les voitures disposent de grandes baies vitrées constituées de double-vitrages[88], offrant 50 % de surface vitrée supplémentaire par rapport aux matériels antérieurement en service. Outre le gain de luminosité, aucune barre à hauteur des yeux ne gêne la vue vers l'extérieur. Les fenêtres ne peuvent pas être ouvertes, ce qui évite une perte d'efficacité de la climatisation, et le jet de détritus vers l'extérieur[92].

Les rames sont dotées de la climatisation, tant pour les cabines de conduite que pour les espaces voyageurs[note 6]. Elle est régulée selon la charge du train par un dispositif de comptage de voyageurs qui équipe les portes, sous la forme de cinq capteurs à infrarouge. Ce système permet en outre d'établir des statistiques de fréquentation des trains. Le chauffage y est assuré non par des radiateurs sous les sièges, mais par le biais d'un plancher chauffant, ce qui constitue là encore une première à bord d'un train[88]. Ce dernier permet de dégager totalement le plancher pour un plus grand confort des voyageurs, de sécher plus rapidement les sols mouillés, enfin d'assurer une température plus homogène. Le fabricant s'est engagé à ne pas dépasser un écart de 4 °C sur toute la longueur d'une rame, ainsi qu'entre les pieds et la tête d’un voyageur[30]. De l'air chaud est par ailleurs soufflé le long de la face intérieure des vitres afin qu'elles ne soient pas froides au toucher l'hiver, l'inverse avec l'air frais de la climatisation en été. L'isolation nécessaire à la climatisation assure en outre un niveau de bruit réduit à bord, atteignant 60 dB(A) lorsque le train est à l'arrêt, et 68 dB(A) au maximum lorsqu'il roule à sa vitesse maximale[1], norme comparable aux matériels de grandes lignes et TER les plus récents[89].

La teinte générale de l'intérieur de la rame est le blanc, sur les parois comme au plafond, avec toutefois la présence de quelques dalles colorées au plafond. L'éclairage a, quant à lui, été conçu par Yann Kersalé, un des spécialistes français du design lumineux, avec une scénographie lumineuse soignée[1]. Pour la première fois dans un train, il est entièrement assuré par des diodes électroluminescentes (LED), ce qui permet de diviser par huit l'énergie nécessaire à l'éclairage par rapport aux trains circulant précédemment. Celles-ci sont incrustées dans le plafond de façon pseudo-aléatoire, formant une sorte de ciel étoilé. Un éclairage bleu est par ailleurs installé sous les sièges, et se reflète sur le sol, marquant l'absence de support. La couleur de l'éclairage des plates-formes varie en fonction des phases d'arrêt (blanc, lors de l'ouverture des portes pour un éclairage efficace lors des montées/descentes de voyageurs), d'accélération (bleu), de freinage ou de marche sur l'erre (orange) de la rame[86]. Le puits de lumière utilise un diffuseur optique pour assurer le mélange des couleurs de base, le rouge, le bleu et le vert[1].

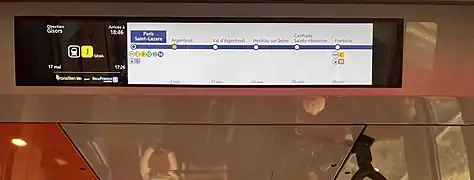

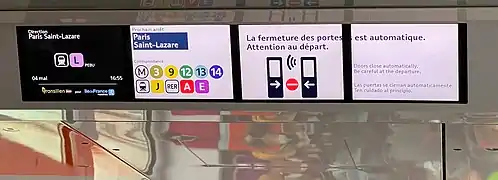

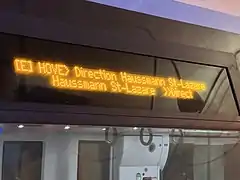

L'affichage d'informations et la vidéosurveillance

L'information représente la seconde attente majeure des voyageurs, juste derrière la régularité. Cet aspect a par conséquent largement été pris en compte lors de la conception du matériel. À l'extérieur, les rames présentent des afficheurs latéraux à défilement, mais aucun affichage de codes-missions n'a été mis en place à l'avant du train, comme sur les Z 2N. À l'intérieur, les espaces voyageurs bénéficient également d'un système d'information voyageurs sonore et visuel. Les écrans d'information sont concentrés sur les plates-formes mais restent visibles de l'ensemble des places assises. Ils sont composés de deux groupes de quatre écrans par plate-forme, soit 64 écrans pour une rame de huit voitures, et affichent en alternance la prochaine gare desservie, la destination du train, les correspondances en temps réel et l'ensemble des gares restant à desservir jusqu'au terminus. Les trains neufs livrés (correspondant aux deux dernières tranches optionnelles validées) depuis 2020 voient les groupes de quatre écrans par plate-forme remplacés par un écran unique qui est suffisamment large pour contenir autant d'informations, ce qui facilite grandement la lecture de ces dernières. Le Francilien est aussi le premier matériel roulant à pouvoir diffuser directement depuis le sol des informations envoyées par le centre opérationnel Transilien (COT) de la ligne, ce qui permet d'informer les voyageurs en cas d'incident et de proposer, le cas échéant, un itinéraire de substitution[86] - [93]. Ce système d'information à distance a été baptisé « Ogive » (outil de gestion de l'information voyageurs embarquée)[1].

Les annonces sonores automatiques complètent l'information et précisent à la gare de départ la destination et les gares desservies, la destination du train aux gares de bifurcation, et indiquent lors du trajet le nom de la prochaine gare desservie. Des annonces préenregistrées sont par ailleurs à la disposition du conducteur en cas d'incident ou de retard, le conducteur pouvant bien entendu également prendre la parole et effectuer directement des annonces[86]. La sonorisation se règle automatiquement six décibels au-dessus du niveau sonore ambiant mesuré[1].

Les voitures disposent en outre d'écrans pouvant diffuser la télévision numérique terrestre (TNT), ce qui constitue une première dans un train grand public en France[45]. Deux écrans sont situés aux extrémités de chaque voiture à chaque angle, soit 32 écrans pour une rame de huit voitures. Le son doit parvenir par le biais d'écouteurs sans fil, dont la fourniture aux usagers n'a fait l'objet d'aucune information. En effet, dans un premier temps, seules seront diffusées des informations culturelles, de courtes séquences de promotion du patrimoine et des aspects architecturaux, en lien avec les territoires traversés ainsi que des actualités régionales et un bulletin météo[45]. Cette fonctionnalité n'a finalement pas été réellement développée au fur et à mesure de l'exploitation du train. Par ailleurs, l'option commerciale d'équipement de ces écrans à bord n'a pas été reconduite après la première tranche de livraison, ce sont donc seulement les 172 premières rames qui en sont équipées. Les suivantes ont cependant gardé le support pour un éventuel équipement futur en écran, ce qui donne pour les voyageurs l'impression d'avoir des écrans éteints à bord.

Les voitures sont également dotées de caméras de surveillance situées au niveau des plates-formes d'accès (deux caméras par plate-forme). Les images enregistrées sont stockées sur un disque dur et conservées 72 heures, délai au-delà duquel elles sont écrasées et effacées si aucun incident ne nécessite leur conservation[94].

- Écrans d'information, comptage, vidéo-surveillance et informations culturelles

Écran d'information voyageurs indiquant la desserte du train.

Écran d'information voyageurs indiquant la desserte du train. Écrans d'information voyageurs signalant le prochain arrêt et la fermeture des portes.

Écrans d'information voyageurs signalant le prochain arrêt et la fermeture des portes. Écran d'information voyageurs à l'extérieur du train.

Écran d'information voyageurs à l'extérieur du train.

Système de comptage voyageurs et caméra de vidéosurveillance.

Système de comptage voyageurs et caméra de vidéosurveillance. Écrans de vidéo diffusant des images et des informations culturelles.

Écrans de vidéo diffusant des images et des informations culturelles.

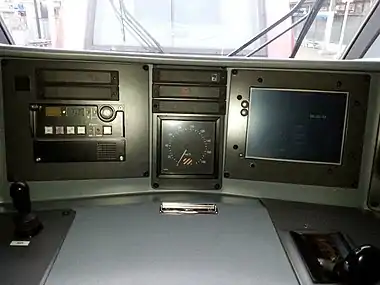

La cabine de conduite

La cabine est accessible directement depuis la salle voyageurs ou de l'extérieur par deux portes latérales. Par rapport aux matériels antérieurs, elle offre davantage d'espace, avec un vrai siège réglable à la différence des Z 6100, et une suspension efficace ainsi que le silence par rapport aux BB 17000. Elle est également plus calme que celle des éléments Z 2N, la motorisation étant répartie et non située en partie à l'arrière de la cabine comme sur ces derniers[94].

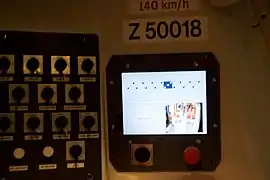

Le poste de conduite évoque celui de l'autorail grande capacité (AGC) avec sa position centrale ; toutefois son équipement est différent. Automotrice destinée au service de banlieue, la Z 50000 est dotée de l'équipement à agent seul (EAS) permettant au conducteur de visualiser la montée et la descente des voyageurs et de contrôler directement la fermeture des portes sans nécessité d'un agent d'accompagnement. Pour cela, il dispose de trois écrans situés à gauche, chacun restituant deux demi-images du quai, celles-ci étant fournies au train par un rail central émetteur et un capteur sous la rame[95]. Le conducteur commande la séquence de fermeture des portes par un bouton situé en bas à gauche du pupitre : un demi-appui pour le ronfleur, et un appui pour la fermeture. Un bouton-poussoir permet également de contrôler les portes depuis les fenêtres de la cabine en cas d'observation directe des quais[94].

À gauche du pupitre, on trouve les systèmes de radio sol-train et d'interphonie dotés d'un écran tactile, la commande des portes et les manomètres de la conduite principale et de la conduite de freins. Juste devant se trouvent le bouton poussoir rouge d'arrêt d'urgence, trois boutons de commande du sens de la marche (avant, neutre, arrière) et la commande de l'avertisseur sonore. Les images des caméras de surveillance de la rame sont reportées sur un écran en haut à gauche du poste de conduite. En cas d'utilisation du signal d'alarme par interphonie (SAI), un pictogramme s'allume en cabine ; deux images en couleur des caméras de la porte concernée sont affichées sur l'écran de contrôle, ainsi qu'un schéma indiquant la position de la porte concernée dans la rame. Grâce au système de vidéosurveillance, le conducteur peut visionner les trois secondes précédant le tirage du signal, afin d'identifier la réalité de l'urgence. Le conducteur a la possibilité de réarmer le signal d'alarme à distance depuis sa cabine. Lorsque le signal d'alarme est tiré à l'arrêt ou au démarrage, le train est automatiquement bloqué jusqu'à l'intervention du conducteur, à l'instar des éléments MI 79 ou des MI 2N. Contrairement à d'autres matériels, le signal d'alarme ne déverrouille pas automatiquement les portes[94], sauf si le conducteur ne répond pas dans un délai de vingt secondes, ou pour une évacuation rapide dans le cas d'une détection d'incendie[1].

Au centre du pupitre, devant le conducteur, se situent le boîtier du contrôle de vitesse par balises (KVB), l'indicateur de vitesse analogique, les boîtiers de lampes de signalisation ainsi qu'un écran tactile de contrôle et de commande. Ce dernier affiche un autre compteur de vitesse, la tension en ligne, le pantographe actif, le sens de la marche, la position du manipulateur de traction, le mode de conduite ou encore l'heure et le temps de stationnement en gare. L'unique manipulateur de traction/freinage, avec appui de veille automatique, se situe immédiatement devant.

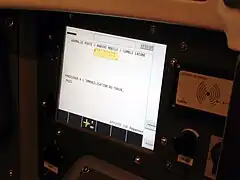

À droite du poste de conduite, l'écran du système informatique d'aide à la conduite (SIAC) comporte le guide de dépannage informatisé (GDI), le carnet de bord, le système d'enregistrement Atess (acquisition temporelle des évènements de conduite statique de sécurité) par chaque conducteur et le système d'information voyageurs embarqué (SIVE). On trouve à ses côtés les interrupteurs de la boîte à leviers et en dessous, le sélecteur de mode de conduite (manuelle, sous vitesse imposée, couplage/découplage des unités multiples et position neutre, avec réglage de la vitesse maximale par le biais d'une molette supérieure), un bouton-poussoir d'abaissement d'urgence des pantographes, un clavier ainsi que le commutateur de pantographes. Un commutateur permet d'utiliser en cas de nécessité l'un ou l'autre des écrans[95].

Le guide de dépannage informatisé (GDI) est utilisé en cas d'anomalie, tant par le conducteur que par le centre de maintenance du matériel au dépôt. Tout incident est automatiquement inscrit au GDI : si celui-ci affecte la performance de la rame, le système tente de résoudre directement le problème de façon transparente. En cas d'avarie plus grave à laquelle il ne peut répondre, le guide informe alors le conducteur. Ce dernier peut également exploiter le GDI pour résoudre un incident non détecté - ou non détectable - par le système. Lorsque le train est en ligne, le GDI transmet les codes état et les codes défaut directement au centre de maintenance par une liaison train-sol : celui-ci est par conséquent informé de l'état de la rame avant même son arrivée au dépôt[96].

Le sélecteur de pantographes comporte trois positions : « O », « N » (pour normal) et « L » (pour lever le pantographe local, le plus proche de la cabine). Les Z 50000 inaugurent le fonctionnement automatique de la commande : en lançant la commande sur « N », le train lève l'un des deux pantographes (par élément) en utilisant la parité de journée : le 1 en jour impair, et le 2 en jour pair. La tension en ligne est détectée par un palpeur. En cas de 25 kV, le système autorise la fermeture du disjoncteur ; en cas de 1 500 V, le deuxième pantographe se lève automatiquement avant l'autorisation de fermeture du disjoncteur.

D'autres boutons, placés à divers endroits de la cabine, permettent d'acquitter les signaux fermés, de régler la climatisation de la cabine, de commander le rétro-éclairage du pupitre, le fonctionnement du store ou le fonctionnement des phares/fanaux. Une prise électrique de type européen fournissant du 230 V alternatif est également présente en cabine, à la droite du conducteur, face au siège dépliable. Dans le dos du conducteur, deux tableaux d'interrupteurs et de disrupteurs[note 7] sont adossés à la paroi de la cabine, ainsi que l'enregistreur Atess[96].

- Équipements de la cabine de conduite

Tableau de bord.

Tableau de bord. Cabine de conduite, vue en marche.

Cabine de conduite, vue en marche. Écran de contrôle des caméras de surveillance et système de réarmement automatique du signal d'alarme.

Écran de contrôle des caméras de surveillance et système de réarmement automatique du signal d'alarme. L'ordinateur de bord guide le dépannage de la rame en cas d'incident.

L'ordinateur de bord guide le dépannage de la rame en cas d'incident.

Zoom sur commandes à gauche du conducteur, dont « sens de la marche » et « arrêt d'urgence ».

Zoom sur commandes à gauche du conducteur, dont « sens de la marche » et « arrêt d'urgence ». Zoom sur les commandes à droite du conducteur, dont « ouverture du disjoncteur » et « éclairage de la cabine ou des passagers ».

Zoom sur les commandes à droite du conducteur, dont « ouverture du disjoncteur » et « éclairage de la cabine ou des passagers ». Zoom sur la partie à gauche du conducteur, avec notamment le téléphone de liaison et les réglages des essuie-glaces.

Zoom sur la partie à gauche du conducteur, avec notamment le téléphone de liaison et les réglages des essuie-glaces. Zoom sur les boutons « Équipement à agent seul » (EAS) situés à gauche du conducteur.

Zoom sur les boutons « Équipement à agent seul » (EAS) situés à gauche du conducteur. Zoom sur le contrôle de vitesse par balises (KVB).

Zoom sur le contrôle de vitesse par balises (KVB).

Zoom sur la manette de vitesse et les différents modes de conduite (vitesse imposée, conduite manuelle, à l'arrêt, couplage / découplage).

Zoom sur la manette de vitesse et les différents modes de conduite (vitesse imposée, conduite manuelle, à l'arrêt, couplage / découplage). Côté droit de la cabine avec notamment un second bouton d'arrêt d'urgence.

Côté droit de la cabine avec notamment un second bouton d'arrêt d'urgence. En face du conducteur se trouve le KVB, le compteur de vitesse ainsi qu'un écran tactile de contrôle et de commande.

En face du conducteur se trouve le KVB, le compteur de vitesse ainsi qu'un écran tactile de contrôle et de commande.

Livrée extérieure

.jpg.webp)

Depuis que les rames ont commencé à être livrées, elles sont équipées de la livrée Carmillon de la SNCF, exploitant de ces rames, et d'un bandeau STIF, autorité organisatrice des transports en Île-de-France. Les portes sont peintes en rouge et violet, avec un bandeau de la même couleur sur les hauts de la caisse, sur tout le long de la rame. Un dégradé de noir, gris et blanc complète le tableau. Enfin, les logos du STIF et de la SNCF figurent sur les flancs de caisse et sur la face avant du train, sous la vitre de la cabine de conduite.

Depuis décembre 2017, à l'occasion de l'inauguration par les élus des rames Francilien sur la branche Versailles-Rive-Droite – Saint-Lazare de la ligne L, les rames Z 50417/18 et Z 50421/22 arborent la livrée Île-de-France Mobilités (IDFM). Une peinture gris métallique, avec des touches de blanc, un bandeau bleu clair parcourant l'ensemble de la rame au-dessus des portes, elles-mêmes peintes en bleu et blanc, constitue la nouvelle image extérieure de l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France. Le logo de la région prend beaucoup plus de place que sur l'ancienne livrée, le logo de l'exploitant ayant presque disparu. La livrée IDFM sera déployée sur le matériel neuf dans le courant de l'année 2018[97].

Caractéristiques techniques

Généralités

La Z 50000 est un train articulé indéformable, c'est-à-dire doté d'un bogie entre chaque caisse, comme le TGV. La motorisation est répartie sur la longueur de la rame, comme sur l'automotrice à grande vitesse (AGV) avec cinq bogies moteurs parmi les huit ou neuf bogies de la rame. Le train circule à la vitesse maximale de 140 km/h avec un bruit faible par rapport aux voitures de banlieue à deux niveaux (VB 2N) et à celui des « p'tits gris » puisqu'il ne dépasse pas 62 dB(A) à l'arrêt et 80 dB(A) au passage, à six mètres de la voie[1].

Versions

Les rames sont construites selon deux types : des éléments longs de 112,50 m à huit caisses articulées, et des éléments courts de 94,31 m, à sept caisses avec une caisse centrale raccourcie de 8,29 m. Les éléments longs sont constitués de six caisses de 13,24 m, encadrées par deux caisses d'extrémité avec cabine de conduite d'une longueur de 16,53 m.

Les éléments courts à sept caisses sont destinés au réseau Transilien Paris Saint-Lazare ; en effet, les quais relativement courts du secteur banlieue de la gare Saint-Lazare, d’une longueur de 190 mètres, imposent une longueur maximale plus courte pour les 55 rames destinées à la banlieue Saint-Lazare, afin qu'elles puissent constituer des rames de deux éléments en unités multiples. Les éléments peuvent circuler techniquement en unités multiples de deux (UM). Ces rames courtes ont une capacité unitaire de 760 voyageurs, contre 922 pour la version longue[12]. Par ailleurs, ce train se veut le plus écologique possible, plus de 90 % des composants du train étant recyclables. La masse à vide en ordre de marche est de 235 tonnes pour la version longue et 210 tonnes pour la version courte[98].

Motorisation

La motorisation électrique bicourant (1 500 volts continu et 25 000 volts monophasé) permet au train de desservir l'ensemble du réseau francilien. Sa consommation électrique est 20 % inférieure à celle des matériels en circulation en 2009. Les deux moteurs de traction par bogie sont de type asynchrone triphasé ; ils fonctionnent sous une tension de 380 volts - 50 hertz. La motorisation est répartie sur cinq bogies moteurs, situés à chaque extrémité, au droit des cabines de conduite, et entre les voitures 2 et 3, 3 et 4 et 6 et 7 (en version longue) ou 5 et 6 (en version courte)[99].

Une rame se décompose en deux ensembles distincts de chaîne de traction, les caisses 1 à 4 d’une part et les caisses 6 à 8 d’autre part. Chacun de ces demi-éléments dispose de deux chaînes de traction en parallèle, redondance qui réduit le risque d’indisponibilité en cas de panne[99]. Les Z 50000 se démarquent par une autre spécificité : en marche normale, seuls 80 % de la puissance disponible, qui s'élève à 2 950 kW pour un élément, est utilisée. En cas de défaillance d’un des blocs-moteurs, les autres moteurs sont exploités à 100 % afin d’assurer une marche normale de la rame. L’accélération atteint 0,9 m/s2 pour la configuration à huit caisses, et 1 m/s2 pour celle à sept caisses. La décélération atteint −1,05 m/s2 lors d’un freinage de service[98].

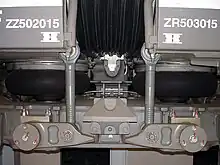

Bogies et freinage

La Z 50000 est dotée de bogies FLEXX Compact de construction mécanosoudée et à hauteur réduite[88]. Les bogies sont directement inspirés de ceux de l'AGC, et possèdent deux ou quatre coussins de suspension pneumatique qui procurent un bruit de roulement très faible. Dotés de roues de 840 mm de diamètre, leur empattement est de 2 300 mm pour les bogies d’extrémité, et de 2 800 mm pour les bogies intercaisses[99].

Le freinage, à disques ventilés, est à récupération d’énergie, comme sur la plupart des matériels automoteurs modernes, tant sous 25 kV que sous 1 500 V. Plusieurs systèmes de freinage coexistent : rhéostatique et pneumatique à commande électrique, par le biais de disques ventilés flasqués sur les roues. Le freinage d'urgence associe en outre quatre patins électromagnétiques[98].

Équipements techniques

Tous les équipements techniques sont logés en bas ou en haut de caisse, ce qui permet de dégager les espaces voyageurs de toute armoire technique. Ainsi les coffres d’alimentation des moteurs de traction et des auxiliaires, les transformateurs, et les rhéostats de freinage sont tous situés en toiture de l’ensemble des caisses, sauf sur la caisse 5 de la version longue. Chaque élément est équipé de deux pantographes de type AX, positionnés, avec les disjoncteurs, en toiture des caisses 2 et 7 (ou 6 sur la version courte). Les pantographes sont bitension et non spécialisés comme sur la plupart des autres matériels bicourant. La rame possède une ligne de toiture 25 kV : elle fonctionne ainsi sous cette tension avec un seul pantographe, mais obligatoirement avec les deux sous 1 500 volts[99].

La Z 50000 comporte un réseau informatique unique qui relie tous les composants par Ethernet en communiquant selon le protocole IP[100]. Ce réseau assure la transmission du service d'information vidéo d'affichage dynamique, de la diffusion d'une chaîne de la télévision numérique terrestre (TNT), mais également du comptage des voyageurs montant et descendant des rames ainsi que de la vidéosurveillance. Il permet en outre la communication technique par intranet : en cas d'incident, le système d'autodiagnostic embarqué précise au conducteur en temps réel la pièce défectueuse, le niveau de priorité de l'incident et assure le rôle de guide de dépannage. Un système de communication mobile GPRS permet par ailleurs au train d'envoyer les données directement à l'atelier de maintenance, qui les traite de façon automatisée, ce qui permet de préparer les pièces de rechange afin de réduire le temps d'immobilisation, et peut permettre, dans certains cas, d'anticiper les pannes. Les rames sont dotées d'une dorsale et de commutateurs durcis RedFox du suédois Wästermo, soit deux à quatre équipements par voiture[101] - [102].

Numérotation

Les éléments sont numérotés dans la série Z 50000[31]. La numérotation des voitures d’une rame Francilien est la suivante :

- no voiture extrémité impaire : Z 50000 + (no de rame × 2) − 1 ;

- no voiture intermédiaire : ZR 500000 + (no voiture × 1000) + (no de rame × 2) − 1 ;

- no voiture extrémité paire : Z 50000 + (no de rame × 2).

(Le troisième véhicule se nomme ZZ 502000 car il est composé de deux bogies jacobs moteur).

Par exemple, les voitures de la rame no 9 (à 8 caisses) sont numérotées : <Z50017> <ZR501017> <ZZ502017> <ZR503017> <ZR504017> <ZR505017> <ZR506017> <Z50018>. Les voitures de la rame no 80 (à 7 caisses) sont numérotées : <Z50159> <ZR501159> <ZZ502159> <ZR507159> <ZR505159> <ZR506159> <Z50160>. Sur la face avant des Z 50000 est indiqué leur numéro de rame, complété d'une lettre indiquant le dépôt d'entretien : lettre « H » pour les rames à 8 caisses des lignes H et P (réseaux de Paris-Nord et de Paris-Est) et lettre « L » pour les rames à 7 caisses des lignes J et L (réseau de Paris-Saint-Lazare).

Notes et références

Notes

- 172 (première tranche ferme)

+ 22 supplémentaires (2 juillet 2014)

+ 19 supplémentaires (6 mai 2015)

+ 12 supplémentaires (30 mars 2016)

+ 52 supplémentaires (15 novembre 2016)

+ 36 supplémentaires (11 juillet 2018)

+ 47 supplémentaires (11 décembre 2018). - Ce qui impose un strict maintien du gabarit bas au niveau des quais jusque là superfétatoire et inutilement coûteux au contraire de ce qui a pu être propagé dans les médias à l'occasion du rattrapage nécessaire.

- En France, les automotrices formant un train peuvent circuler seules (unité simple) ou par ensemble de deux voire trois éléments accouplés (unité multiple). Dans de nombreux pays, l'emploi de l'expression « unité multiple » (UM) est normalement réservé aux couplages de locomotives ou d'éléments automoteurs dirigés par un seul conducteur, les commandes étant transmises de la machine ou élément de tête aux suivants par un câblage spécifique.

- Montant comprenant également la livraison de quarante-huit rames Régio 2N pour la ligne R du réseau Transilien

- L'écart de cinq centimètres entre le plancher du train et la hauteur du quai s'explique par la prise en compte de la marge de débattement des suspensions du train et de l'usure des roues.

- Les éléments Z 20500 par exemple, disposent de la climatisation, mais elle est uniquement destinée aux cabines de conduite.

- Un disrupteur est un disjoncteur magnéto-thermique unipolaire, magnétique pour la protection contre les courts-circuits et thermique contre les surintensités.

Références

- [zip] Transilien - Dossier : Mise en service du Francilien le 12 décembre 2009

- Laetitia, « ROSA PARKS : UNE NOUVELLE GARE POUR UN NOUVEAU SERVICE », sur Blog Transilien de la ligne E (consulté le ).

- « Communiqué de presse du STIF du 6 février 2009 »

- « Conseil d'administration du STIF : délibération n° 2018/273 », Convention de financement pour l'acquisition de 36 rames de Francilien [PDF], sur iledefrance-mobilites.fr, (consulté le ).

- « Conseil d'administration du STIF : délibération n° 2018/539 », Convention de financement pour l'acquisition de 47 rames de Francilien [PDF], sur iledefrance-mobilites.fr, (consulté le ).

- Cyrielle Cabot, « Paris: des nouveaux Transiliens interdits à la circulation à cause de nouvelles normes européennes », sur BFMTV (consulté le ).

- « De la NAT au Francilien : la genèse d'un projet mené tambour battant », Rail Passion, no 153, , p. 47

- AREP - Concept de train à vivre en Île-de-France.

- « Transilien : quels trains circuleront demain ? », sur metro-pole.net.

- « Métropole - Un train de nouvelle génération pour « Transilien » », sur metro-pole.net, .

- [PDF] STIF - Des trains modernisés sur le réseau Transilien, communiqué du 24 mars 2006.

- [PDF] STIF - Le Francilien - Portrait et fiche technique.

- [PDF] Conseil du STIF du 10 mai 2006 - Une nouvelle Automotrice Transilienne (NAT) - Passage de la Carte Orange sur Navigo pour toute l'Île-de-France…

- Site officiel du Grand palais - L'art entre en gare (21/12/2007 - 06/01/2008) : les 70 ans de la SNCF

- [PDF] Site officiel du Grand palais - Dossier de presse L'art entre en gare (21/12/2007 - 06/01/2008) : les 70 ans de la SNCF

- « De la NAT au Francilien : la genèse d'un projet mené tambour battant », Rail Passion, no 153, , p. 48

- « Alstom demande la suspension du contrat de Bombardier pour le marché des Transiliens », Le Monde Économie, (lire en ligne).

- « Le Transilien ferré par les Canadiens », Libération, (lire en ligne).

- « Nouveaux Transilien : Bombardier pourrait rétrocéder 40 % du contrat à Alstom », Les Échos, (lire en ligne).

- « Contrat lucratif en France », Radio-Canada, (lire en ligne).

- « Le Transilien, canadien mais pas trop », Libération, (lire en ligne).

- « Alstom fait son cirque selon Jean-Paul Huchon », Le nouvel Observateur, (lire en ligne).

- « Transilien : Alstom et Bombardier trouvent un accord », Les Échos, (lire en ligne).

- « La SNCF a signé le contrat d'automotrices avec Bombardier », Les Échos, (lire en ligne).

- « Du lourd pour Bombardier », sur metro-pole.net via web.archive.org, article du 1er novembre 2006 (consulté le ).

- « Des « Francilien » au chevet de Transilien », sur metro-pole.net via web.archive.org, article du 19 décembre 2007 (consulté le ).

- L. Charlier, « La NAT en crash-test » dans Rail Passion no 120, octobre 2007, p. 31