Signalisation ferroviaire en France

La signalisation ferroviaire française est l’ensemble des signaux conventionnels du réseau ferré français, destinés à assurer la sécurité des usagers du rail. Elle a été créée en 1930 par l'adoption du Code Verlant et par la mise en place graduelle, de celui ci, à partir de 1935[1].

Histoire

Historiquement, chaque compagnie privée de chemin de fer avait conçu et mis en œuvre sa propre signalisation. Cependant, pendant la première Guerre mondiale s'étaient multipliées les interpénétrations de trains entre réseaux. Il devenait donc nécessaire de créer une nouvelle signalisation unifiée. Une commission est donc créée en , sous la présidence d'Eugène Verlant, directeur de l'exploitation du PLM.

La commission Verlant rend son rapport fin 1927. Le nouveau code des signaux reçoit l'approbation du ministère des travaux publics le . La conversion au code Verlant ne fut effective que fin 1936, sauf sur le réseau d'Alsace-Lorraine où elle fut achevée plus tard, en raison du caractère très particulier de la signalisation préexistante (signaux de type allemand).

Le code Verlant a été très novateur, en proposant quelques grands principes :

- large place accordée à la signalisation lumineuse en block manuel, ce qui a permis de tester la visibilité des signaux en vue de la mise en place du block automatique (mais celle-ci -à 2 feux- n'a jamais été une étape intermédiaire vers ce dernier- à 3 feux) ;

- signaux lumineux basés sur trois couleurs : rouge (arrêt), jaune (ralentissement ou annonce d'arrêt), vert (voie libre). Ce code des couleurs a été repris par nombre de compagnies étrangères, ainsi que pour les signaux routiers ;

- simplification des signaux : n'est présentée que l'indication la plus impérative (sauf dans certains cas).

Auparavant, l'indication d'ouverture des signaux pour observation de nuit était le feu blanc, mais, avec le développement de l'éclairage public, cette"couleur" subsiste uniquement pour les refoulements ou les voies de service. On lui substitue la couleur verte qui était dévolue à l'observation de nuit des signaux d'annonce d'arrêt, constitués d'une cocarde à damier vert et blanc, en forme de losange, et appuyés par un contact fixe dit "crocodile". Donc de significations concourantes, le feu vert et le feu rouge n'interdisaient pas, jusque-là, de recruter des daltoniens (personnes atteintes de dyschromatopsie) pour la conduite des trains contrairement à ce qui a pu être avancé en relatant d'anciennes catastrophes ferroviaires.

Implantation des signaux

L'implantation des signaux se fait normalement du côté où les trains circulent : généralement à gauche car les trains circulent le plus souvent à gauche. Toutefois, en Alsace-Moselle (départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle), la circulation normale se fait à droite et l'implantation des signaux est faite à droite. En effet, cette région a été rattachée à l'Empire allemand de 1871 à 1918. Comme les trains roulent à droite en Allemagne, le réseau ferroviaire d'Alsace-Lorraine a été modifié sur ce modèle. Après retour à la France, l'essentiel du réseau était construit, avec circulation à droite et en inverser le sens s'est révélé trop coûteux, en particulier dans les zones des gares.

Dans certains établissements ou sur certaines sections de ligne, lorsque la configuration du lieu l'impose, les signaux peuvent être implantés à droite. Ils sont alors équipés d'une flèche blanche désignant la voie à laquelle ils s'adressent.

Sur certaines sections de ligne à double voie équipées d'une installation permanente de contre-sens (IPCS), la signalisation est implantée normalement à droite pour les circulations à contre-sens. Il n'est pas fait usage de flèches blanches. En effet, le début d'une zone parcourue à contre-sens est repéré par un tableau d'entrée de contre-sens (TECS) qui, lorsqu'il est allumé, indique que les signaux suivants seront placés à droite de la voie (à gauche pour l'Alsace et la Moselle). De même, un tableau de sortie de contre-sens (TSCS) indique le retour à la circulation sur la voie normale, avec observation des signaux disposés du côté normal.

Là où la circulation des trains se fait à gauche, les signaux d'arrêt à main (drapeau rouge, jalon d'arrêt ou lanterne à feu rouge) sont présentés à gauche ou au centre de la voie concernée. Pour les voies desservant un quai, ils peuvent être présentés côté quai.

Le système des cantons

Le cantonnement s'appuie sur un découpage de la ligne en cantons. Les cantons présents sur une ligne entre deux gares font partie intégrante du système de block.

Block manuel non enclenché :

Pour des raisons de sécurité, le block manuel non enclenché (ou block sans appareils) n'est présent qu'en double voie ou sur les voies uniques à faible trafic fret (VUSS et VUTR)

Block manuel enclenché :

Dans le cas d'une voie unique, des enclenchements existent sur le block manuel (ou block avec appareils) afin d’éviter une erreur aboutissant à un nez-à-nez.

Blocks automatiques :

La différence fondamentale entre le block automatique et le block manuel réside dans la détection ou comptage des essieux, dans le premier cas, et dans l'observation de la queue de train par un agent sédentaire, dans le deuxième cas (Signalisation d'arrière).

Un train ne peut, normalement, pénétrer dans un canton que si celui-ci est libre. Le canton est une section de voie, généralement délimitée par des signaux, dont la longueur est fonction de la distance d'arrêt ou de ralentissement d'un train, dans les conditions les plus défavorables sur la portion de ligne considérée. Lorsque la densité de trafic est faible, les cantons peuvent avoir une longueur plus importante (entre 6 et 16 km en BAPR par exemple).

Dans les systèmes de signalisation du futur, les cantons seront mobiles et suivront l'avancement du train (cantons virtuels, non matérialisés au sol et calculés en permanence par un système intégré sol-bord). Ceci permettra d'optimiser l'utilisation d'une ligne et de rapprocher encore deux circulations successives. Ce système est déjà en service sur le tronçon central de la ligne A du RER entre Nanterre - Préfecture et Vincennes. La signalisation classique est toujours existante mais éteinte à l'approche d'un train dont le système mobile de signalisation SACEM a été reconnu en état de fonctionnement, et rallumée en cas de problème.

La signalisation actuelle, classique ou par Transmission voie/Machine (TVM), permet déjà de réduire l'espacement entre deux trains jusqu'à 2 à 3 min. Toutefois, c'est un délai encore trop important sur les lignes les plus chargées (périurbain, LGV). En comparaison, le cantonnement virtuel du RER A permet d'atteindre un espacement de 90 s entre deux trains à pleine vitesse.

En général, la signalisation lumineuse comporte :

- un signal d'ouverture (couleur verte), signifiant que le canton suivant est libre, et donc permet la marche normale ;

- des signaux d'avertissement ou de limitation de vitesse (jaune) imposant au conducteur un ralentissement de son train et surtout d'être capable de s'arrêter avant le signal d'arrêt annoncé ;

- des signaux d'arrêt (rouge) imposant l'arrêt annoncé par l'avertissement.

Si la distance entre le signal d'arrêt et son avertissement est trop courte (elle peut parfois descendre jusqu'à 400 m), alors le signal précédent l'avertissement présente un jaune clignotant pour informer le conducteur de cette courte distance entre les deux signaux suivants.

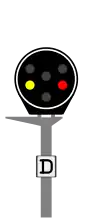

Voie libre |

Avertissement |

Carré |

Ces signaux sont complétés par des « tableaux indicateurs » limitant la vitesse, des ordres de ralentissement et de rappel de ralentissement pour accéder sur une voie déviée, divers panneaux relatifs à la topologie des voies (numéro, signalement d'impasses ou de garage), des signalisations de sectionnements électriques, des numéros de canaux radio, etc.

Une signalisation mobile et temporaire (chantier par exemple), peut venir compléter la signalisation fixe permanente.

Quelques signaux sont spécifiques aux manœuvres.

La signalisation comporte différents types de signaux :

- signaux à main ;

- signaux mécaniques ;

- signaux lumineux ;

- signaux acoustiques ;

- signalisation embarquée.

Le respect des signaux est impératif, condition sine qua non de la sécurité. Le premier article du règlement de sécurité de la SNCF indique que « tout agent, quel que soit son grade, doit une obéissance passive et immédiate aux signaux qui lui sont présentés ».

Signalisation latérale

Présentation

Les signaux peuvent être fixes ou mobiles, du type lumineux ou du type mécanique.

Les signaux mécaniques se font maintenant de plus en plus rares, car remplacés par le standard lumineux.

Un signal mobile en position « fermée » est un signal dont l'ordre et/ou l'indication est à prendre en compte. La position « ouverte » annule l'indication du signal.

Les signaux mécaniques se présentent sous forme de cocardes, de tableaux ou d'ailes de formes et de couleurs différentes.

- Fermé, un signal mécanique présente l'aile étendue horizontalement, ou bien la cocarde (ou le tableau) dans un plan perpendiculaire à la voie (donc visible).

- Ouvert, il présente l'aile rabattue, ou bien la cocarde (ou le tableau) dans un plan parallèle à la voie (donc tourné).

Les signaux lumineux sont constitués de feux de couleur sur un panneau noir avec une bordure blanche.

Signaux et autres indications

La signalisation sert à donner des informations et/ou des ordres particuliers aux conducteurs des trains.

On parle de panneau pour les cibles (de forme circulaire ou non circulaire) qui portent la signalisation lumineuse, tels que les carrés, feu jaune clignotant etc etc; de pancarte et de tableaux (pancartes rétro-éclairées).

On parle de signal combiné lorsque le signal peut présenter plus de deux indications.

Remarque : dans un but de lisibilité accrue, seuls les éléments les plus courants sont ici présentés.

Signaux d'arrêt et signaux annonceurs

| Signal lumineux | Signal mécanique | Description |

|---|---|---|

ou ou  |

|

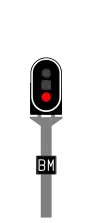

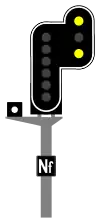

Carré

Le carré commande l'arrêt et ne doit en aucun cas être franchi. C'est un signal de protection utilisé pour protéger des appareils de voie ou des parties de voie (aiguilles, traversées, zones de stationnement, ou pour l'arrêt des trains en ligne dans le cas de la surveillance des trains en marche) et donc à éviter le nez à nez ou la prise en écharpe. |

|

|

Carré violet

Équivalent au carré, il est installé sur les voies de service, son ouverture seule, n'autorise pas le départ en ligne. |

|

Guidon d'arrêt

Le guidon d'arrêt est utilisé pour protéger des appareils de voie isolés ou des passages à niveau, à la place d'un signal d'arrêt à main. Ce signal commande l'arrêt. | |

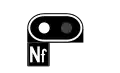

ou ou  ou ou  |

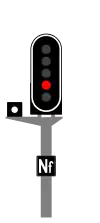

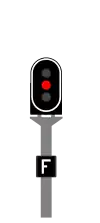

Sémaphore

Le sémaphore commande l'arrêt, et peut être franchi en marche à vue après l'arrêt complet dans certains cas. C'est un signal de cantonnement, il sert à espacer les trains et donc à éviter le rattrapage. Si le feu rouge du sémaphore est affiché sur un panneau pouvant présenter l'indication "carré" avec plaque "Nf", un petit feu blanc (nommé « œilleton ») doit aussi être allumé pour confirmer que ce qui est affiché est bien un sémaphore, et non un carré dont l'un des feux rouges serait grillé. | |

Image animée d'un feu de signalisation ferroviaire clignotant rouge |

inexistant | Feu rouge clignotant

Le feu rouge clignotant est une variante du sémaphore qui autorise la marche à vue sans arrêt préalable, à condition de ne pas dépasser les 15 km/h au franchissement du signal. |

|

|

Disque

Le disque commande l'arrêt différé, c'est-à-dire marche à vue le plus tôt possible, suivi d'un arrêt obligatoire (même si les signaux rencontrés ensuite indiquent la voie libre) avant le premier quai ou appareil de voie rencontrés. La marche peut ensuite continuer après une autorisation verbale. |

|

|

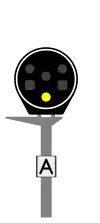

Avertissement

L'avertissement commande au conducteur d'être en mesure de s'arrêter avant le prochain signal. L'avertissement peut annoncer un signal affichant le carré/carré violet/feu rouge clignotant, un signal accidentellement éteint ou un heurtoir. |

|

|

Ralentissement 30

Le ralentissement 30 annonce une aiguille ou une succession d'aiguilles à passer à une vitesse maximale de 30 km/h. Sauf cas particulier de succession de signaux, il précède le rappel 30. |

|

inexistant | Ralentissement 60

Le ralentissement 60 annonce une aiguille ou une succession d'aiguilles à passer à une vitesse maximale de 60 km/h. Sauf cas particulier de succession de signaux, il précède le rappel 60. |

|

inexistant | Feu jaune clignotant

Le feu jaune clignotant sert à annoncer un avertissement qui est à distance réduite du signal d'arrêt, c’est-à-dire à une distance inférieure à la distance normale de freinage. |

|

inexistant | Feu vert clignotant

Equivalent au feu vert fixe pour les trains dont la vitesse limite ne dépasse pas 160 km/h, le feu vert clignotant commande au conducteur d'un train dont la vitesse limite est plus élevée de ramener sa vitesse le plus rapidement à 160 km/h et ce, avant le franchissement du signal suivant. |

|

|

Rappel 30

Le rappel 30 précède une aiguille ou une succession d'aiguille à passer à une vitesse maximale de 30 km/h. Dans une gare de voie unique ou dans une gare d'une section de ligne à une voie banalisée, cette limitation de vitesse concerne également l'aiguille de sortie. Dans certains cas particuliers, le ralentissement et le rappel peuvent être présentés alors même que l'aiguille n'est pas prise en déviation. Ce signal est toujours groupé et combiné avec le carré qui précède (et protège) l'aiguille. Si cela est nécessaire, l'emplacement de l'aiguille ou de la première aiguille est repéré par une pancarte chevron pointe en bas. |

|

inexistant | Rappel 60

Le rappel 60 précède une aiguille ou une succession d'aiguille à passer à une vitesse maximale de 60 km/h. Dans une gare de voie unique ou dans une gare d'une section de ligne à une voie banalisée, cette limitation de vitesse concerne également l'aiguille de sortie. Dans certains cas particuliers, le ralentissement et le rappel peuvent être présentés alors même que l'aiguille n'est pas prise en déviation. Ce signal est toujours groupé et combiné avec le carré qui précédè (et protège) l'aiguille. Si cela est nécessaire, l'emplacement de l'aiguille ou de la première aiguille est repéré par une pancarte chevron pointe en bas. |

|

signal ouvert

(parallèle à la voie sauf le sémaphore et le guidon d'arrêt) |

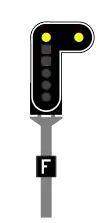

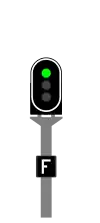

Feu vert

Le feu vert indique au conducteur que la circulation en marche normale est autorisée (« voie libre »), si rien ne s'y oppose. |

ou ou  |

signal ouvert (parallèle à la voie) | Feu blanc

Le feu blanc commande ou confirme la marche en manœuvre (ou la marche à vue lorsqu'il donne accès à une voie principale). Le conducteur ne doit pas dépasser la vitesse de 30 km/h sur les appareils de voie. |

|

inexistant | Feu blanc clignotant

Le feu blanc clignotant commande la marche en manœuvre sur un parcours de faible longueur. Il interdit dans tous les cas le départ en ligne d'un train. |

Limitations de vitesse

| Pancarte / Tableau | Description |

|---|---|

ou

|

Ces tableaux (de type tableau indicateur de vitesse ou TIV) annoncent une limitation de vitesse. Ils peuvent être fixes ou mobiles, lumineux ou anciennement mécaniques. Lorsqu'ils sont fixes, ils peuvent annoncer une pancarte Z. Lorsqu'ils sont mobiles, ils annoncent un TIV de rappel lumineux ou anciennement mécanique à chiffres blancs sur fond noir.

Lorsqu'ils sont ouverts, les TIV mobiles présentent une bande lumineuse ou réflectorisée blanche verticale. Le TIV en forme de losange indique une chute de vitesse supérieure de 40 km/h. Celui-ci est équipé pour la répétition des signaux en cabine de conduite, grâce à un crocodile placé sur la voie. Il peut également être utilisé lorsque deux restrictions de vitesses sont successives et peut annoncer la première ou la seconde restriction. |

|

Cette pancarte indique l'entrée dans une zone à vitesse limitée (Zone d'action). |

|

Cette pancarte indique la sortie d'une zone à vitesse limitée (Reprise de vitesse). |

|

Ce tableau annonce un TIV pour les lignes équipées de préannonce KVB. Il concerne les trains dont la vitesse autorisée est supérieure à 160 km/h et impose un ralentissement de l'allure à 160 km/h. Il peut être fixe ou mobile ; dans ce dernier cas lorsqu'il est ouvert il présente trois tirets verticaux blancs alignés. |

Itinéraires de manœuvres

| Pancarte / Tableau | Description |

|---|---|

|

Ce tableau (qui peut être une pancarte) indique que le train est dirigé vers une voie de Garage. |

|

Ce tableau (qui peut être une pancarte) indique que le train est dirigé vers un Dépôt. |

|

Cette pancarte indique que le train est dirigé vers une voie en Impasse. |

|

Cette pancarte indique un point à ne pas dépasser lors de l'exécution d'une manœuvre (Limite de Manœuvre). |

Itinéraires de contresens

Sur certaines lignes, des itinéraires de contresens sont prévus pour permettre la circulation dans le sens inverse au sens normal. Cela peut permettre d'assurer la circulation des trains dans les deux sens sur une même voie lorsque la voie contiguë est en travaux, en incident ou tout simplement pour dépassement. Ce genre d'installation se nomme « IPCS » pour « installations permanentes de contresens ». Ces installations peuvent être temporaires et s'appelle dans ce cas, l'ITCS pour installation temporaire de contresens. L'IPCS et l'ITCS utilisent la signalisation suivante :

| Tableau | Définition réglementaire |

|---|---|

.svg.png.webp) |

Le tableau d'entrée de contresens (TECS) (également TSCS en Alsace-Moselle, les trains circulant à droite) commande l'observation des signaux implantés à droite (ou à gauche en Alsace-Moselle). L'entrée en IPCS peut se faire sans pour autant changer de voie. |

.svg.png.webp) |

Le tableau de sortie de contresens (TSCS) (également TECS en Alsace-Moselle, les trains circulant à droite) commande l'observation des signaux implantés à gauche (ou à droite en Alsace-Moselle). La sortie d'IPCS peut se faire sans pour autant changer de voie. |

Points d'arrêt en gare

| Pancarte | Description |

|---|---|

|

Cette pancarte indique le point d'arrêt des trains sur le quai concerné (Tête de Train), quel que soit le nombre de véhicules. Il existe une variante (TTL) qui s'applique uniquement aux trains à locomotives, quel que soit le nombre de remorques. Elle est alors implantée environ 20 m après une pancarte TT, dans une zone sans quai mais permettant au mécanicien de sortir de la cabine. |

|

Cette pancarte indique le point d'arrêt des trains composés du nombre de véhicules indiqué sur le panneau (ici 12 voitures), sur le quai concerné. |

|

Cette pancarte indique le point d'arrêt des TGV sur le quai concerné.

Le nombre inscrit correspond à la longueur du TGV.

|

Indications en traction électrique

L'alimentation électrique d'une ligne ferroviaire a généralement recours à plusieurs sources d'alimentation. Dans le cas du courant alternatif, le réseau de transport électrique véhicule des courants qui ne sont pas forcément en phase ou ne peut alimenter tout le réseau ferroviaire sur la même phase au risque de perturbations importantes, on ne peut donc relier les lignes directement entre elles. Des zones non alimentées électriquement, appelées « zones de sectionnement », sont donc installées à la limite des zones d'alimentation. Pour passer d'une zone à l'autre, le disjoncteur des locomotives doit être ouvert (coupure de l'alimentation électrique) avant la zone de sectionnement et fermé à la sortie de cette zone, cela afin d'éviter un court-circuit sur les installations fixes. Durant cette coupure, le train passe en alimentation sur batterie. Les zones de sectionnement sont identifiées par la signalisation suivante :

| Pancarte / Tableau | Description |

|---|---|

|

Cette pancarte annonce un sectionnement électrique (changement de phase sous 25 kV) à 500 m. Sur les lignes à grande vitesse les plus récentes, les sectionnements sont automatiques. |

|

Ce tableau indique le début d'une zone neutre non alimentée (sectionnement électrique) : les locomotives électriques doivent passer avec leur disjoncteur ouvert. Ce panneau peut être fixe ou effaçable. |

|

Ce tableau indique la fin d'une zone neutre : La fermeture du disjoncteur est possible après dégagement de ce panneau. Ce panneau peut être fixe ou effaçable. |

|

Cette pancarte indique le dégagement d'une zone neutre pour les rames réversibles ou les automotrices. La fermeture du disjoncteur est possible dès le franchissement de cette pancarte pour les rames possédant un pantographe situé à l'arrière du train. |

|

Ce signal indique la fin de la caténaire : après ce panneau, la voie n'est plus électrifiée et seuls les engins thermiques ou bimode peuvent poursuivre. Il est surnommé cacahuète ou soutien-gorge. |

Autres pancartes

| Pancarte | Description |

|---|---|

|

Cette pancarte commande au conducteur d'utiliser l'avertisseur (Sifflet, ou klaxon). Généralement placé avant un passage à niveau sans signal automatique ou en amont d'une zone à visibilité limitée.

Cette pancarte peut être accompagnée d'une pancarte « J », indiquant au conducteur que l'utilisation du sifflet au franchissement n'est obligatoire que de jour (de 7 heures à 20 heures). |

|

Cette pancarte annonce un point d'arrêt particulier. |

|

Cette pancarte annonce une zone à gabarit limité (pont, tunnel). |

|

Ce signal, appelé « traversée voie piétons » (TVP), prescrit aux piétons de s'arrêter avant le passage aménagé pour traverser les voies. Il n'est donc pas destiné aux trains. |

Signalisation en cabine

Avec l'avènement des TGV, ouvrant des vitesses commerciales très au-delà de 220 km/h, la signalisation traditionnelle latérale a dû être abandonnée au profit de systèmes de signalisation en cabine ou cab-signal, comme la transmission voie-machine.

Le Système européen de contrôle des trains

Ce système doit remplacer les différents systèmes nationaux de sécurité ferroviaire des chemins de fer européens.

Notes et références

- Gallica.BnF.L'intransigeant.06décembre1935

Bibliographie

- Alain Gernigon, Histoire de la signalisation ferroviaire française, éditions La vie du rail, Paris 1998, (ISBN 2-902-808-69-0)

- Livre IV, Note descriptive des dispositifs de sécurité les plus usuels- Compagnie des Chemins de Fer de l'Est - Paris - Imprimerie MAULDE et HENOD - 144, rue de Rivoli - Tirage de 1932.

- Roger Rétiveau, La Signalisation ferroviaire, Département Edition de l'Association des Ingénieurs Anciens Elèves de l'École Nationale des Ponts et Chaussées, seconde édition de 1987, (ISBN 2-85978-102-1)

- Annexe VII de l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs et méthodes des indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicable sur le RFN.

- Document SNCF Réseau : Signalisation au sol-Signaux non repris à l'arrêté du 19 mars 2012 (RFN-IG-SE 01 A-00-n°011) édition du 20/06/2017.

- Document SNCF Réseau : Dispositions complémentaires à l'annexe VII de l'arrêté du 19 mars 2012 modifié - Signalisation au sol et signalisation à main (RFN-IG-SE 01 A-00-n°012) édition du 16/06/2019.

- Document SNCF Réseau : Arrêt d'un train par un signal carré, un sémaphore, un guidon d'arrêt fermé-Arrêt d'un train devant un repère Nf ou F, un jalon de manœuvre en signalisation de cabine de type TVM. (RFN-IG-SE 01 B-00-n°007) édition du 12/07/2019.

- Chapitre A (Signalisation-Règles d'exploitation) du Référentiel Conducteur de Ligne SNCF page 81.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- « Le Serveur Européen des Signalisations Ferroviaires »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « Principes et description de la Signalisation ferroviaire type SNCF »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « Contrôle de vitesse par balises et répétition des signaux en cabine type SNCF »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Signalisation ferroviaire à la SNCF

- « French signals »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (contient un historique)

- Biographie d'Eugène Verlant, histoire du code Verlant