Passage à niveau

Un passage à niveau (abrégé PN dans le jargon ferroviaire) est un croisement à niveau (c'est-à-dire que les voies qui se croisent sont à la même hauteur, par opposition aux ponts et aux tunnels) d'une voie ferrée avec une voie routière ou piétonnière.

Définition

Dans la Convention de Vienne sur la signalisation routière, le terme « passage à niveau » désigne tout croisement à niveau d’une route et d’une voie de chemin de fer ou de tramway à plate-forme indépendante[1]. La définition donnée par la Convention de Vienne sur la circulation routière est strictement identique à la précédente[2].

Le passage à niveau peut se matérialiser par des barrières, dans le prolongement des clôtures longeant les voies[3].

En France, une autre définition peut exister, d'après le CERTU[4] : un passage à niveau peut aussi être défini comme une « Intersection entre une voie routière et une voie de chemin de fer (à l'exclusion des voies ferrées implantées sur plate-forme routière) maintenant la continuité (réglementaire) du site propre ferré. Dans le cas contraire, on parlera plus généralement d'intersection. »

Nombre

L'Union européenne, Royaume-Uni compris, comptait 108 196 passages à niveau en 2014. Cela faisait un passage à niveau par 2 km de lignes[5].Il y en avait 105 000 en 2020[6].

Les États-Unis comptaient 209 765 passages à niveau en 2018, d'après la CEE-ONU[7].

Dangers

Les passages à niveau représentent 1 % de la mortalité routière mais 30 % de la mortalité ferroviaire dans l'Union européenne. Ils tuent 300 personnes chaque année[8].

En 2016, 60 % des accidents au passage à niveau avaient lieu à des passages à niveau actif, avec des voitures : 45 %, des piétons : 22 % et des véhicules lourds : 20 %, des véhicules agricoles : 4 % et des deux-roues : 4 %[8].

Considérations techniques

La priorité absolue est reconnue au chemin de fer sur la route, le principe fondamental sur lequel repose la sécurité des passages à niveau. La signalisation routière et les équipements prescrits par la réglementation spécifique aux passages à niveau rappellent cette règle aux usagers de la route.

Un passage à niveau peut ressembler aux yeux des usagers à un carrefour routier, mais il y a de grandes différences. Un train est lourd, peut rouler vite (jusqu'à 200 km/h sur les lignes avec des passages à niveau) et s’arrête sur une longue distance (plus de dix fois supérieure à la distance d’arrêt d’une voiture).

Pour réduire les risques de collision, on cherche de plus en plus à éliminer les passages à niveau en les remplaçant par des passages dénivelés ou en les supprimant purement et simplement[9].

Le risque que représente un passage à niveau est fonction du comportement de l’automobiliste, de la configuration des lieux, de l'intensité de la circulation sur la voie ferroviaire et sur la voie routière. L’équipement du passage à niveau est réalisé en prenant en compte le « moment de circulation » (produit du nombre de trains par le nombre de véhicules routiers empruntant en moyenne par jour le passage à niveau). En France, l'article 55 du décret du , relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France (devenu SNCF Réseau en 2015), prévoit : « Le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle est interdit[10] ».

Malgré les feux et les barrières, le risque d'une collision ne peut être totalement évité, une voiture pouvant par exemple se trouver bloquée sur les voies ou forcer le passage.

En général, compte tenu du rapport de masses entre un convoi ferroviaire et un véhicule routier, le risque est essentiellement du côté routier. Cependant, des conséquences graves pour les circulations ferroviaires peuvent advenir en cas de collision avec un poids lourd, surtout s'il est chargé de matières dangereuses ou inflammables.

La quasi-totalité des accidents de passage à niveau est imputable au non-respect de la signalisation routière. La conception des installations automatiques des passages à niveau leur confère une fiabilité très rarement mise en cause dans les accidents[11]. Par exemple, en France, si le moteur subit une avarie, les barrières se ferment par l’effet de la gravité.

| France | Suisse | Belgique | |

|---|---|---|---|

| km réseau | 30 000 | 5 124 | 3 607 |

| Nombre de PN | 17 351 | 4 462 | 1 773 |

| Nombre de collisions | 100 | 18 | 45 |

| Nombre de morts | 27 | 4 | 11 |

Suicides et accidents

Les accidents de personnes peuvent être attribués à des suicides ou à des causes accidentelles. Toutefois en Europe, il n'existe pas d'harmonisation sur les méthodes utilisées pour répartir les décès entre suicides et accidents au niveau européen ou aux niveaux nationaux[13].

L'arrêt sur un passage à niveau entraîne la plupart du temps la mort des personnes arrêtées, en général sans menacer la vie des passagers du train. Toutefois, lorsque des personnes à bord du train sont blessées, les coûts peuvent être pris en charge par l'assurance du véhicule motorisé qui est à l'origine de l'accident[13].

Expérimentation de caméras

En France, à titre expérimental, quelques passages à niveau sont équipés de caméras dont les images permettent une meilleure compréhension de l'accident en cas de rapport d'enquête technique[14].

Dans le nord de l'Angleterre ou dans le pays[15] - [16], 31 caméras de haute technologie ont été installées.

Quatre caméras ont également été installées en Australie[17].

Dans le cinéma

Les passages à niveau font l'objet de scènes d'action ou de meurtre régulièrement dans les films. Il s'agit de passer avant le train lorsque le signal est déjà donné, ou il s'agit pour une personne de pousser sa victime pour provoquer une collision. Le train permet également dans une course-poursuite de sauver le héros ou de rendre possible la fuite des criminels.

- L'Arme fatale 4 : la triade chinoise pousse la voiture d'une victime à travers le passage à niveau, entraînant la collision avec le train. Ils essayent à nouveau contre un équipier de police.

- Alerte Cobra : dans un épisode, les deux coéquipiers surprennent une course sauvage visant à passer devant un train au franchissement d'un passage à niveau.

- Scène visible également dans 24 Heures chrono.

- Fast and Furious.

- Dans le deuxième épisode de la première saison de Ajin, l'IBM de Kei Nagai immobilise la voiture des deux ravisseurs sur un passage à niveau jusqu'à ce qu'une collision avec un train s'ensuive.

- Scène critique de collision dans le générique du dessin animé Tintin.

En France

En France, les passages à niveau automatiques ont été éliminés des lignes où les trains circulent à plus de 160 km/h (avec toutefois quelques exceptions) et des autoroutes et voies rapides (excepté le passage à niveau situé sur le périphérique lyonnais). La plupart des passages à niveau subsistants se trouvent à l'intersection de lignes et de routes à faible circulation.

En France, il existe 15 038 passages à niveau en 2021 (contre 33 500 en 1938 et 25 000 en 1980), dont 1 % sur des routes nationales, 32 % sur des routes départementales et 67 % sur des voies communales[18]. Aucun passage à niveau n’est situé sur une ligne à grande vitesse (LGV), mais des accidents peuvent impliquer des TGV lorsque ces derniers roulent sur des lignes classiques . Dans ce cas, leur vitesse ne dépasse pas 160 km/h.

Les passages à niveau munis d'un fort moment de circulation sont munis de barrières. Aussi, à cause la circulation, le risque pour un usager traversant un passage à niveau signalé statiquement (croix dite de Saint-André) est 60 fois supérieur à la traversée d'un passage à niveau à signal dynamique (barrières, feux clignotants)[19].

Les passages à niveau sont souvent munis d'un téléphone (sur une borne de couleur orange) pour prévenir les gestionnaires du chemin de fer et d'un plan indiquant le passage à niveau le plus proche le tout en cas de besoin.

Histoire

En 1843, le passage à niveau sur les routes royales et départementales est autorisé[20]. Le passage à niveau sur la ligne de Paris à Rouen ne l'est cependant pas[21].

La loi du , ainsi que l'ordonnance du , précisent que les croisements d'un chemin de terre à niveau doivent être munis de barrières maintenues fermées[22].

Citations réglementaires :

- Texte de 1845 : « Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées conformément aux règlements ».

- Texte de 1846 : « Partout où un chemin de fer est traversé à niveau, soit par une route à voitures, soit par un chemin destiné au passage des piétons, il sera établi des barrières. Le mode, la garde et les conditions de service des barrières seront réglés par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie, pour assurer l'exécution de ces dispositions »[3].

En 1853, la jurisprudence établit que les routes accolées, afin d'éviter un second passage à niveau trop proche d'un premier, ne sont pas à la charge des compagnies de chemin de fer[23]. En 1854, un cahier des charges du chemin de fer établit une maison de garde à chaque passage à niveau[24].

En 1856, il est considéré que le système de lisse utilisé en Belgique et en Angleterre ne peut pas être utilisé en France, où le public doit être protégé de sa propre imprudence[25].

En 1861, dans les chemins de fer de Paris à Orléans, un mât de signaux est utilisé là où les passages à niveau sont gardés par un veilleur de nuit[26].

En 1864, la jurisprudence contient un modèle de cahier des charges qui prévoit que le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle de moins de 45 degrés, et que chaque passage à niveau sera muni de barrières.

À la fin du XIXe siècle, plusieurs types de barrières existent : à palissade, à vantaux ou coulissantes. Certaines sont suffisamment faciles à manier pour pouvoir être maniées par une femme[25]. Les systèmes de fermeture varient : certaines barrières sont fermées en permanence et ne sont ouvertes qu'au passage des automobiles, tandis que d'autres ne se ferment qu'au passage des trains[25].

Des passages piétons sont accolés aux passages à niveau pour les automobiles ; ils peuvent fonctionner avec un tourniquet ou avec le système Breguet[25].

Dès 1899, certains passages à niveau sont munis de disques à distance, et d’avertisseurs. Ces dispositifs peuvent être automatiques ou manœuvrés par le gardien[27].

À l'époque de la traction animale, les accidents étaient peu nombreux en raison du nombre réduit des déplacements et des faibles vitesses pouvant alors être pratiquées. Avec le développement de l'automobile, les accidents sont devenus plus nombreux[28].

En 1926, une convention internationale propose des panneaux bleus pour avertir de la proximité du passage à niveau[29].

En 1928, la Compagnie du Nord utilise déjà la formule « Un train peut en cacher un autre[30] ».

De 1928 à 1930, il y avait environ 147 piétons et 50 automobilistes tués annuellement, aussi bien sur les passages avec barrières que sur les passages sans, sur les principaux passages de la France métropolitaine[28].

En 1938, le ministère français ne croit pas que l’automatisation soit à même d'améliorer la sécurité routière, dans la mesure où le nombre de morts, qui s'élève alors à 45, est faible. À la même époque, en Amérique du Nord, un feu rouge s'allume automatiquement avant l'arrivée d'un train[31].

La première automatisation des barrières d'un passage à niveau a été installée en à Ervy-le-Châtel, sur la ligne Saint-Florentin à Troyes, aujourd'hui partiellement déferrée. En 1952, plus de 200 avaient déjà été installés.

Le , est décidé d'équiper 40 passages à niveau de quatre demi-barrières automatiques. Cette décision se base sur une expérimentation préalablement effectuée sur dix passages à niveau[32]. En 1964, la SNCF pense à installer à Antony des demi-barrières automatiques munies d'une simple barre horizontale, qui permettent d'éviter le gardiennage, mais qui sont moins protectrices que les barrières précédemment existantes[32].

Types de passages à niveau

Environ 15 300 sont des passages à niveau non gardés, dont 11 200 sont équipés de signalisation automatique lumineuse et 4 100 de simple croix de saint André. Les passages à niveau automatisés sont équipés d'un feu rouge clignotant, qui impose l'arrêt absolu, doublé d'une sonnerie, et préannoncé par un signal triangulaire montrant une barrière pour les passages à niveau équipés de barrières et une locomotive qui fume pour les passages à niveau sans barrières. En 2007 le seuil qui justifie l'installation d'un équipement lumineux automatique est d'au moins 100 passages de véhicules par jour.

On distingue plusieurs types de passage à niveau :

- selon qu'ils sont gardés (par des gardes-barrières) ou non gardés ;

- selon qu'ils sont munis ou non de feux et de barrières (2 demi-barrières pour fermer la chaussée de droite ou 4 demi-barrières pour fermer toute la chaussée ou encore de 2 barrières complètes pour fermer toute la chaussée) ; les PN gardés sont toujours équipés de barrières ;

- selon qu'ils sont publics ou privés ;

- selon qu'ils sont ouverts aux véhicules ou seulement aux piétons.

Les passages à niveau les plus répandus sur le réseau ferré français sont les passages à niveau à Signalisation Automatique Lumineuse et Sonore (en abrégé, PN à SAL). La liste des passages à niveau du Réseau Ferré National Français avec la classification, les coordonnées géographiques (Lambert 93 et WGS84), le franchissement difficile pour véhicules surbaissés[33]…

Il en existe plusieurs types :

PN à SAL à feux seuls : SAL 0

Ce type de PN à SAL ne comporte pas de barrières. Il est donc peu utilisé, uniquement sur les voies routières ayant un trafic extrêmement faible. On n'installe plus de PN de ce type depuis 1973. Fin 2014, il n'en subsistait plus que 3 468[34] sur le réseau ferroviaire national. En 2015, il n'en existait plus que 2 777[35].

Sa signalisation de position se compose de deux ou quatre feux routiers rouges clignotants appelés R24 et d’un signal sonore.

PN à SAL à deux demi-barrières : SAL 2

Ce type de PN à SAL est le plus répandu. Il est employé sur tous les types de routes.

Sa signalisation de position se compose de feux routiers rouges clignotants (deux par sens de circulation routière) appelés R24, d’un signal sonore et de deux demi-barrières barrant chacune la moitié droite de la chaussée.

PN à SAL à deux barrières : SAL 2B

Le PN à SAL 2B contrairement au SAL 2, est muni de deux barrières, barrant entièrement la chaussée. L'arrêté ministériel du 18 mars 1991 en interdit l'installation. En 2014, il existe 1 656 passages à niveau gardés[35].

PN à SAL à quatre demi-barrières : SAL 4

Un passage à niveau automatique peut être équipé de quatre demi-barrières (SAL 4),dans les cas particuliers suivants[36] :

- passages à niveau situés à proximité d’un point d’arrêt où de nombreux trains s’arrêtent ;

- fermetures régulières et prolongées d’un PN sans passage immédiat d’un train ;

- passages à niveau situés à proximité d’un centre scolaire ou sportif.

Il peut générer un risque d'enfermement de l'automobiliste entre les barrières.

Sa signalisation de position se compose de :

- feux routiers rouges clignotants (deux par sens de circulation routière) appelés R24 ;

- un signal sonore ;

- quatre demi-barrières :

- deux demi-barrières, dites d'entrée, barrant la moitié droite de la chaussée,

- deux demi-barrières, dites de sortie, barrant la moitié gauche de la chaussée et qui se ferment une fois que les barrières d'entrée sont en position basse. Le temps de fermeture est donc rallongé de quelques secondes.

Dangerosité des passages à niveau

En 1938, les passages à niveau représentaient 1 % de la mortalité routière, qui s'élevait alors à 4 500 morts[37].

Sur les 15 459 passages à niveau, 154 figurent sur la liste des passages à niveau inscrits au programme de sécurisation national.

En France en 2015, il y a eu 100 collisions à des passages à niveau ayant provoqué 26 décès[38]. En 2016, ces chiffres deviennent respectivement 128 et 31 et en 2017, 109 et 42[39].

Ces accidents sont souvent la conséquence d'imprudences, comme le passage en chicane des demi-barrières, en infraction avec le code de la route[40].

| Accidents | |

|---|---|

| Individus | SNCF |

| Source : Sécurité routière[19] | Source : SNCF Réseau[38]. |

Cause et typologie des accidents

En 2000, l'étude « Enquête sur les mécanismes de production d'accidents sur passages à niveau : analyse d'un échantillon de procès-verbaux approfondis » donne un aperçu de causes d'accidents sur les passages à niveau en France, sur la base d'un échantillon de 92 cas d'accidents[19].

| Typologie | Cause | Nombre de cas | Nombre de tués | Nombre de blessés graves |

Nombre de blessés légers |

|---|---|---|---|---|---|

| Surprise d'un PN actif | |||||

| Problèmes de visibilité par tracé | 6 | 1 | 1 | 1 | |

| Problèmes divers de gêne à la visibilité | 5 | 1 | 9 | 22 | |

| Perturbation de l'attention | 2 | 1 | |||

| En approche, surpris par le déclenchement de la fermeture du PN | 2 | 2 | |||

| Surprise aggravée par l'alcoolisation | 5 | 1 | 2 | 4 | |

| Configuration particulière associée à l'âge | 6 | 5 | 2 | ||

| Surprise de l'arrivée d'un train au non-respect d'un arrêt | 9 | 6 | 4 | ||

| Passages en chicane | |||||

| Après passage d'un train, sans attendre la réouverture des barrières | 4 | 2 | 2 | ||

| Traversée d'emblée en chicane | 12 | 10 (ou +) | 3 (ou +) | ||

| Immobilisation sur le PN | 5 | 2 | 1 | ||

| Pertes de contrôle | |||||

| Chute de deux-roues à l'occasion du franchissement de la voie ferrée | 3 | 2 | 2 | ||

| Pertes de contrôle en courbe | 12 | 1 | 4 | 12 | |

| Pertes de contrôle aggravées par l'alcoolisation | 11 | 2 | 4 | 8 | |

| Cas singuliers non classés | 10 |

| Nombre de cas | Nombre de tués |

|---|---|

Investigations

Certains accidents de passages à niveau ont donné lieu à enquête du BEA-TT (Allinges, Saint-Médard-sur-Ille etc.), avec publication d'un rapport. Toutefois, le BEA-TT n'ayant été créé qu'en 2004, il ne couvre pas des accidents plus anciens, comme celui de Port-Sainte-Foy en 1997.

Ces enquêtes techniques sont rédigées selon le code des transports. La détermination des responsabilités juridiques étant plutôt, le cas échéant, une question judiciaire.

Actions de sécurisation

Pour réduire le nombre d'accidents sur les passages à niveau de France, deux actions sont en cours en 2016 :

- des suppressions de passages à niveau inscrits au programme de sécurisation sont financées à 50 % par l’État et SNCF Réseau[42], avec la participation complémentaire des collectivités territoriales ;

- des radars de franchissement des passages à niveau ont été mis en place (80 à fin 2016). Le montant de l’infraction est de 135 € et un retrait de 4 points sur le permis de conduire[43] - [44].

SNCF Réseau, avec la délégation à la sécurité et à la circulation routières, a équipé 22 passages à niveau avec des radars de vitesse, entre 2009 et 2012. Il a également équipé 38 passages à niveau avec 72 radars de franchissement, depuis 2012[42].

La suppression des passages à niveau est une œuvre de longue haleine à cause de son coût, entre 5 et 7 millions d'euros en moyenne, des délais d'étude et de réalisation relativement longs (environ 5 ans), enfin la configuration des lieux ne se prête pas toujours aisément à l'opération.

Des améliorations de passages à niveau sont également réalisées.

Une instruction du Gouvernement du a défini un plan d’action qui se décline en quatre axes[45] :

- en finir avec les passages en force ;

- répondre aux besoins des poids lourds et des autocars ;

- améliorer l’information des usagers de la route ;

- sécuriser les passages à niveau dont la suppression ou l’équipement est jugé prioritaire.

Le suivi de ce plan est assuré par l’instance de coordination de la politique nationale d’amélioration de la sécurité des passages à niveau, composée des représentants des ministères de l’environnement, de l’énergie et de la mer et de l’intérieur, de SNCF Réseau, des représentants des collectivités territoriales, des organismes de contrôle de la sécurité ferroviaires l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) et le Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG), le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), des professionnels du transport routier, de l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP), de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) et de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC).

Un comité ministériel sur la sécurité des passages à niveau se réunit tous les ans, généralement lors de la journée nationale de la sécurité aux passages à niveau.

L’objectif est de constater l’avancée des actions menées dans le cadre du plan interministériel, d’analyser les résultats et d’identifier les progrès à réaliser.

Le premier volet du plan d'action consiste à faire évoluer les comportements au franchissement des passages à niveau. En effet, 98 % des accidents sont dus à des comportements à risque des automobilistes sur la route.

Les actions consistent en :

- le renforcement des mesures de sensibilisation pour les poids lourds et les autocars, par la formation, les transports exceptionnels bénéficiant de mesures spécifiques ;

- l’intégration dans les GPS des informations relatives aux passages à niveau, améliorer la signalétique des téléphones d’urgence situés aux abords des passages à niveau pour inciter les usagers de la route à les utiliser pour informer le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire de toute situation anormale sur les passages à niveau notamment la présence d’obstacles sur la voie ferrée et des dérangements des installations automatiques ;

- la campagne de sensibilisation de SNCF Réseau, en partenariat avec la sécurité routière, s’inscrit dans cette démarche de sensibilisation aux comportements à risque.

Le second volet du plan d'action concerne la sécurisation des passages à niveau. L’objectif prioritaire est la finalisation des diagnostics sur l’ensemble des passages à niveau concernés, par les gestionnaires de voirie.

En 2015, 8 passages à niveau ont été supprimés. Quatre l'ont été en 2016 et 19 suppressions sont prévues dans les trois prochaines années.

Retards, dysfonctionnements, maintenance

Pour le réseau ferré de France, soit 29 273 km de lignes en circulation, il y a 18 364 passages à niveau, c'est-à-dire une moyenne d'un passage à niveau tous les 1,59 kilomètre : 1 PN/1,56 km VF. Le dysfonctionnement de ceux-ci entraîne souvent, par mesure de sécurité, la fermeture et le blocage de l'une ou l'autre des voies, routière ou ferrée. La durée du dysfonctionnement dépend alors des signalements, de la rapidité de déplacement et de dépannage des intervenants, et peut donc solliciter la Gendarmerie nationale pour réguler le trafic routier pendant ces dysfonctionnements.

Régime juridique

Le régime juridique applicable aux passages à niveau croisant voies ferrées et routières, qui sont les plus courants, est d’une grande complexité à cause des distinctions subtiles du droit français, souvent déconcertantes pour les non spécialistes.

Ces passages à niveau sont d'abord des ouvrages publics appartenant au domaine public[46]. À ce titre, ils sont soumis à un régime de droit public, relevant du contrôle des juridictions administratives. Il en résulte deux conséquences essentielles : ils bénéficient d’une protection juridique renforcée, et lorsqu’ils sont à l’origine d’un accident, ils relèvent en principe du régime de responsabilité administrative spécifique applicable aux travaux publics.

Ce sont aussi des installations servant à la circulation ferroviaire, activité considérée comme industrielle et commerciale. À ce titre, ils peuvent relever du droit commun des responsabilités civile et pénale.

Protection spécifique

La destruction ou la simple dégradation d'un passage à niveau constitue une contravention de grande voirie[47], sanctionnée d'une amende prononcée par l’administration et relevant du contrôle des juridictions administratives[48]. La personne incriminée peut s'exonérer en invoquant un cas de force majeure, et notamment un dysfonctionnement du dispositif, tel l'abaissement prématuré des barrières[49].

Régime de responsabilité en tant qu'ouvrages publics

Il s'applique en principe aux usagers de la voie publique traversant le passage à niveau, lorsqu'ils subissent un dommage se rattachant à un défaut d'aménagement, de signalisation ou d'entretien de l’ouvrage. La solution alors appliquée est apparemment favorable aux victimes, puisqu'elle repose sur une présomption de responsabilité mettant la preuve à la charge de la personne qu'elles mettent en cause[50], parfois la collectivité propriétaire ou responsable de la police de la voirie si c'est la présignalisation qui est incriminée, et le plus souvent l'opérateur ferroviaire si le dommage résulte du mauvais fonctionnement de l'installation. Ainsi, pour le Conseil d'État, une commune démontre avoir entretenu normalement son chemin vicinal si elle y a implanté à l'approche d'un passage à niveau deux panneaux réglementaires bien visibles, l'un à 100 mètres, l'autre à 10 mètres de l'ouvrage[51]. En revanche, l'absence de système de signalisation permettant de franchir le passage à niveau dans des conditions de sécurité adéquates est assimilable à un défaut d'entretien normal[52]. De même, s'il existe entre les rails des ornières susceptibles de bloquer les véhicules lors de leur passage, cette défectuosité s'oppose à ce que la SNCF prouve l'entretien normal[53], comme lorsque les barrières peuvent s'abaisser sans pré-annonce, même si le dérèglement est l'effet d’un acte de malveillance[54].

Il est cependant fréquent que les juridictions administratives, même lorsqu'elles admettent un défaut d'entretien normal, engageant la responsabilité de la collectivité, en atténuent la portée en considérant que la victime a elle-même commis une faute réduisant[55], ou supprimant totalement[56], son droit à réparation.

Régime de responsabilité comme accessoires d'un service industriel et commercial

Ce régime s'appliquait initialement aux seuls passagers des trains victimes de dommages lors des accidents de passage à niveau. Ils sont en effet considérés comme usagers non de l'ouvrage public, mais du service public ferroviaire, qui présente un caractère industriel et commercial, et est soumis aux règles de responsabilité du droit civil, appliquées par les tribunaux judiciaires[57].

Bien que les usagers des voies publiques croisant le chemin de fer sur un passage à niveau puissent difficilement être considérés comme utilisant le service de transport ferroviaire, les tribunaux judiciaires ont fini aussi par se reconnaître compétents pour statuer sur leur action en responsabilité, lorsque les accidents peuvent être imputés à des « fautes d’exploitation » du service, « séparables de [l']ouvrage »[58].

La loi no 85-677 du [59], tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, aurait pu être l'occasion d'unifier totalement au profit du juge judiciaire la compétence pour connaître des accidents de passage à niveau. En effet, son article 1er la déclare applicable « aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres », et d'aucuns ont soutenu que du fait de la présence d'une route, au passage à niveau, le train circule sur une voie commune. Toutefois, la Cour de Cassation a rejeté cette interprétation, en considérant « … qu'une voie ferrée n'est pas une voie commune aux chemins de fer et aux usagers de la route, ces derniers pouvant seulement la traverser à hauteur d'un passage à niveau, sans pouvoir l'emprunter »[60]. Le régime de responsabilité administrative des passages à niveau en tant qu'ouvrages publics subsiste donc.

Il tend cependant à devenir purement résiduel. D'une part, parce que les juridictions judiciaires interprètent extensivement la notion de faute d'exploitation justifiant leur compétence. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un passage à niveau s'avère notoirement dangereux si la SNCF n'a pas effectué tous les aménagements et pris toutes les précautions nécessaires[61]. D'autre part, parce que les victimes choisissent fréquemment de les saisir plutôt que les juridictions administratives compte tenu de leurs solutions de fond beaucoup plus favorables, pouvant même impliquer une responsabilité sans faute de la SNCF. Ainsi, la Cour de Cassation a admis que celle-ci peut être tenue pour responsable de la faute d'imprudence d'un conducteur franchissant un passage à niveau fermé, ce fait n'étant pas imprévisible puisque « l'imprudence des conducteurs automobiles est malheureusement fréquente au point que chaque année de nombreux accidents surviennent malgré l'abaissement des barrières ou la présence d'autres véhicules bloqués sur la voie et ce, en contravention avec le code de la route[62] ».

Diagnostics de sécurité

En 2019, un plan d'action, visant à sécuriser un plus grand nombre de passages à niveau et ce à moindre coût, est défini[63].

En , la loi d'orientation des mobilités (LOM) rend obligatoire les diagnostics de sécurité[64]. Le Cerema élabore donc des doctrines basées sur une meilleure connaissance des passages à niveau et du risque, pour aider les collectivités locales dans leur gestion : sur 15 405 passages à niveau, 0,4 % d'entre eux se trouvent sur une route nationale, tandis que 31,4 % sont rencontrés sur une route départementale et 68,2 % sur une route communale[64].

En Suisse

En Suisse, on distingue les types de passages à niveau :

- les installations de passage à niveau surveillées, dont le fonctionnement incorrect (fermeture incomplète des barrières) influe la circulation des convois ferroviaires (signal à l'attention de ces derniers restant fermé, ou fonctionnement d'une balise de contrôle de la marche des trains)

- les installations de passage à niveau autonomes, pour les lignes de chemin de fer à voie unique et routes peu fréquentées, sans barrières, avec feu routier clignotant orange passant au rouge à l'approche d'un convoi ferroviaire, sans influence sur la circulation des convois ferroviaires en cas de dérangement

- les passages à niveau intégrés dans une "installation de régulation du trafic" (feux routiers tricolores de carrefours), dans le cadre d'une exploitation dite "tramway / chemin de fer routier", avec signalisation ferroviaire indiquant l'état de fonctionnement des feux routiers

- les passages à niveau intégrés dans une "installation de signalisation lumineuse" (feux routiers orange ou rouges) dans le cadre d'une exploitation dite "tramway/ chemin de fer routier", avec signalisation ferroviaire indiquant l'état de fonctionnement des feux routiers

- les passages à niveau non gardés, qui sont un simple croisement d'une voie de chemin de fer avec une route ou un chemin.

- Au total, on compte environ 4 430 passages à niveau sur le territoire suisse[65].

Sécurité

Les passages à niveau implantés sur le territoire de la Confédération doivent respecter des normes impératives de sécurité fixées notamment par les dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer[66]. Cet article fixe le fonctionnement minimal de tous les systèmes de passage à niveau autorisés. Ainsi, les barrières doivent être fermées au moins 5 secondes avant le passage du train, et les signaux d'avertissement s'enclencher 8 secondes avant le début de la fermeture des barrières. Dans les faits, les délais d'attente sont beaucoup plus longs, notamment en raison des impératifs de sécurité mis en place par les chemins de fer[67].

Au niveau des trains, les passages à niveau sont également assujettis à diverses prescriptions qui doivent éviter qu'un train ne s'engage sur un passage à niveau non fermé. Il existe différents systèmes qui doivent garantir la sécurité des usagers des lieux :

- intégration du bon fonctionnement des installations (barrières, feux clignotants routiers) dans les contrôles effectués par l'appareil de commande des aiguilles et signaux (enclenchement) lors de l'établissement d'un itinéraire pour un convoi ferroviaire : en cas de problème, le signal ferroviaire protégeant l'itinéraire établi reste à l'arrêt. Selon les prescriptions suisses de circulation des trains, considéré comme installation de passage à niveau surveillée.

- signal ferroviaire, accouplé à une balise de contrôle de la marche des trains, dédié exclusivement à la protection du passage à niveau. En cas de problème aux barrières, le signal ferroviaire reste à l'arrêt. Si le train franchit le signal à l'arrêt, la balise déclenche automatiquement le freinage d'urgence. Selon les prescriptions suisses de circulation des trains, considéré comme installation de passage à niveau surveillée.

- balise de contrôle de la marche des trains, implantée entre les rails qui, dans le cas où les barrières ne seraient pas complètement fermées, déclencherait le freinage d'urgence d'un train qui s'approcherait du passage à niveau en question. Ce système garantit l'arrêt du train avant le passage à niveau en dérangement. Selon les prescriptions suisses de circulation des trains, considéré comme installation de passage à niveau surveillée.

- feu de contrôle qui indiquera au mécanicien si le passage dont il s'approche est enclenché ou non; a malheureusement le défaut de se baser sur la réaction du mécanicien et, de ce fait, n'assure pas une protection parfaite[68].

Il est possible que bien que les barrières soient ouvertes ou les feux clignotants éteints, des véhicules ferroviaires traversent le passage à niveau :

- dans le cas où le système serait défaillant, le véhicule de tête du convoi doit franchir le passage à la vitesse d'un homme au pas et après utilisation du signal d'avertissement[69] ;

- en cas de circulation d'un mouvement de manœuvre "en pleine voie" ou "sur voie interdite", auxquels cas le PN doit être franchi aux mêmes conditions que si le système était défaillant

- dans le cas d'une dérive d'un véhicule ferroviaire, c'est-à-dire dévalant une pente sans frein. Ceux-ci ne sont malheureusement pas toujours détectables par les PN.

Les installations de passages à niveau autonomes ne sont pas protégés du côté ferroviaire : aucune disposition réglementaire n'est prise en cas de dérangement des signaux routiers : les convois ferroviaires circulent normalement.

Du point de vue routier, les PN sont obligatoirement signalés par les panneaux adéquats, selon la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR), qui prévoit divers moyens pour réguler la circulation à ces points de passage particuliers. De plus, l'obligation de s'arrêter lorsque les feux clignotants sont allumés est clairement spécifiée[70].

Ainsi, à une certaine distance du passage à niveau peut se trouver un panneau « barrières » ou « passage à niveau sans barrière».

À l'emplacement du passage à niveau, on trouvera donc soit des barrières, munies de feux clignotants ou non, des feux clignotants non accompagnés de barrière, des croix de Saint-André (il incombe donc à l'usager de s'assurer que la voie est libre et qu'il peut franchir le passage à niveau) ou un panneau "tramway/chemin de fer routier"[71].

En cas de zone en exploitation tramway/chemin de fer routier, le convoi ferroviaire doit circuler en marche à vue et également respecter la loi sur la circulation routière. L'entrée dans la zone est signalée aux mécaniciens par des panneaux ad hoc.

Actions de sécurisation

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a dressé une liste complète des passages à niveau suisses, 190 avaient été jugés très dangereux en 2004 et devaient être assainis, 600 autres passages avaient également été considérés comme insuffisamment sécurisés et ont dû être améliorés, voire condamnés[72].

Au 31 décembre 2016, quelque 270 passages à niveau devaient encore être assainis dans les mois qui suivent.

En Belgique

En Belgique, le 1er janvier 2017, il y avait 1 751 passages à niveau dont 87 % publics et 13 % privés (chemins agricoles par exemple).

La législation ne parle plus en termes de catégories de passages à niveau mais bien de signalisation active et passive. C'est un arrêté royal qui décrit les différentes configurations possibles. Le choix du type d’équipement et de dispositif de sécurité est une décision ministérielle, sur base d’une proposition du gestionnaire d’infrastructure Infrabel.

- Passages à niveau à signalisation active

- Configuration 1 : passage à niveau équipé d'une signalisation lumineuse et sonore et des barrières qui gardent la largeur de la chaussée.

- Configuration 2 : passage à niveau équipé d'une signalisation lumineuse et sonore et des barrières barrant la moitié de la chaussée.

- Configuration 3 : passage à niveau avec une signalisation lumineuse et sonore, mais sans barrières.

- Passage à niveau à signalisation passive

- Configuration 4 : passage à niveau équipé uniquement du signal routier A45 (simple voie) ou A47 (voies multiples), de type croix de Saint-André.

Les configurations 1 et 2 représentent 72 % des passages à niveau publics ; la configuration 3, 11 % ; la dernière, passive, les 4 % restants[12].

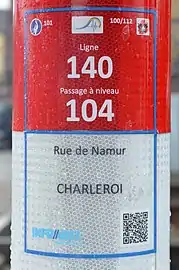

Depuis 2019, Infrabel équipe les passages à niveau d'une « carte d'identité » autocollante qui permet aux témoins ou aux personnes impliquées dans un incident de localiser aisément le lieu. Depuis la même année, un nouveau panneau de signalisation averti les automobilistes de l'interdiction de s'arrêter sur les voies[73]. Cette année là, 23 passages à niveau ont été supprimés. En 15 ans, leur nombre a diminué de 372[74].

Signalisation belge, équipé d'un dispositif lumineux et sonore, des passages à niveau à multiple voies.

Signalisation belge, équipé d'un dispositif lumineux et sonore, des passages à niveau à multiple voies. Système automatique de détection de présence d'obstacles sur la voie ferrée.

Système automatique de détection de présence d'obstacles sur la voie ferrée. « Carte d'identité » du passage à niveau.

« Carte d'identité » du passage à niveau. Interdiction de s'arrêter sur les voies.

Interdiction de s'arrêter sur les voies.

En Russie

En Russie, sur certains passages à niveau, un système mécanique soulève des plaques métalliques destinées à empêcher l'intrusion de véhicules routiers pendant que les barrières sont fermées.

En Russie, le véhicule ne doit pas s'approcher à moins de cinq mètres de la barrière, et en l'absence d'une barrière à moins de 10 mètres du rail le plus proche[75].

Au Japon

Au Japon, le standard prévoit, pour les passages à niveau, une distance de visibilité entre le centre de l'intersection et l'avant du train, en fonction de la vitesse maximale du convoi ferroviaire[76] :

- visibilité à 110 mètres, pour un train circulant à 50 km/h ;

- visibilité de 300 mètres, pour un train circulant à 110 km/h ;

- visibilité de 350 mètres, pour un train circulant plus rapidement.

Il faut aussi que les véhicules routiers marquent l'arrêt (comme à un stop) avant le passage à niveau, même si les barrières ne sont pas baissées[77].

Galerie de photographies

Inde : PN manuel, dans l'État du Bengale-Occidental.

Inde : PN manuel, dans l'État du Bengale-Occidental. Angleterre : PN sans barrières, dans le comté de Tyne and Wear.

Angleterre : PN sans barrières, dans le comté de Tyne and Wear. Japon : PN automatique, dans la préfecture de Hyōgo.

Japon : PN automatique, dans la préfecture de Hyōgo.

Signalisation française de type croix de saint André, à un passage à niveau non protégé.

Signalisation française de type croix de saint André, à un passage à niveau non protégé. Passage à niveau à quatre demi-barrières vu d'un train (Estouteville-Écalles, ligne Rouen – Amiens).

Passage à niveau à quatre demi-barrières vu d'un train (Estouteville-Écalles, ligne Rouen – Amiens).

Notes et références

- https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19680245/201612290000/0.741.20.pdf

- Bundeskanzlei - P, « RS 0.741.10 Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière (avec annexes) », sur admin.ch (consulté le ).

- Jules (1871-1918) Balme du Garay, Université de Paris. Faculté de droit. Étude sur les clôtures des chemins de fer. Thèse pour le doctorat, (lire en ligne).

- http://www.ouest.cerema.fr/IMG/pdf/guide_ferroviaire_leger_-_tome_1_cle7b1158.pdf

- Railway Safety in the European Union, Safety overview 2017, SBN 978-92-9205-383-3 (ISBN 978-92-9205-384-0) ISSN 2529-6302 doi:10.2821/813806 doi:10.2821/474487 TR-AG-17-101-EN-C TR-AG-17-101-EN-N

- (en) « Road Safety Thematic Report - Railway level crossings » [PDF], European Road Safety Observatory, sur ec.europa.eu, (consulté le ).

- (en) « Number of level crossings by type of level crossing », sur unece.org, Commission économique pour l'Europe des Nations unies (consulté le ).

- https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/default/files/road_safety_thematic_report_railway_level_crossings_tc_final.pdf

- « La suppression d'un passage à niveau », sur securite-passageaniveau.fr (consulté le ).

- Consulter.

- « Accidentologie aux passages à niveau », sur securite-passageaniveau.fr (consulté le ).

- Juliette Walckiers, « De la complexité de la gestion des passages à niveau », sur Inter-Environnement Wallonie, (consulté le ).

- http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/DNV%20COR%20study%20-%20Task%202%20report.pdf

- Rapport d'enquête technique sur la collision entre un train Transilien et un véhicule léger survenue le 15 septembre 2019 sur le passage à niveau no 8 à Roissy-en-Brie (77), France.

- (en) « Cameras installed at level crossing to catch motorists breaking the law », sur Global Railway Review (consulté le )

- (en) « Level crossings - everything you need to know », sur rac.co.uk, (consulté le )

- (en) « On Road - Safety cameras at level crossings », sur dpti.sa.gov.au (consulté le )

- « Tout savoir sur un passage à niveau », sur prevention-ferroviaire.fr, SNCF Réseau (consulté le ) : « Ne risquez pas votre vie, évitez les comportements dangereux ».

- http://www.securite-routiere.org/docacrobat/passagesaniveauGot2012.pdf

- lire en ligne sur Gallica

- lire en ligne sur Gallica

- lire en ligne sur Gallica

- lire en ligne sur Gallica

- lire en ligne sur Gallica

- Germain Palaa, Dictionnaire législatif et réglementaire des chemins de fer,... par J.-G. Palaa,... 3e édition entièrement remaniée et comprenant un grand nombre de nouvelles indications, et notamment les conventions de 1883. : Supplément général de la 3e édition. Édition 3, Tome 1, Marchal et Billard, 1887-1894 (lire en ligne).

- Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, Service d'exploitation. Nouvelle collection des instructions et avis : Chemin de fer de Paris à Orléans, impr. de N. Chaix, (lire en ligne)

- « Étude sur les clótures des chemins de fer / Thèse pour le doctorat. L'acte public… sera soutenu le… 31 octobre 1899… par Jules Balme Du Garay,… ; Université de Paris. Faculté de droit »

, sur Gallica, (consulté le ).

, sur Gallica, (consulté le ). - Compagnie française Thomson-Houston, Protection aux passages à niveau par les signaux lumineux Thomson : Compagnie française Thomson-Houston, Printel, (lire en ligne).

- Le Matin : derniers télégrammes de la nuit, s.n., (lire en ligne).

- lire en ligne sur Gallica

- Figaro : journal non politique, Figaro, (lire en ligne).

- Paris Auteur du texte, Seine Auteur du texte et Paris (Département / 1975- ) Auteur du texte, Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, Imprimerie municipale, (lire en ligne).

- « Liste des passages à niveau », sur data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (consulté le ).

- « Les passages à niveau : un casse-tête pour la sécurité », sur railpassion.fr, (consulté le ).

- « Les différents passages à niveau », sur prevention-ferroviaire.fr, SNCF Réseau (consulté le ) : « Ne risquez pas votre vie, évitez les comportements dangereux ».

- « Circulaire installation passage à niveau », sur cete-aix.fr, .

- Le Figaro du 26 avril 1938, p. 3.

- « Accidentologie aux passages à niveau », sur prevention-ferroviaire.fr, SNCF Réseau (consulté le ) : « Ne risquez pas votre vie, évitez les comportements dangereux ».

- « Les passages à niveau », sur Ministère de la Transition écologique (consulté le ).

- « Passage à niveau », sur securite-routiere.gouv.fr (consulté le )

- http://www.ouest.cerema.fr/IMG/pdf/rap_def_diagpn_inrets_juin_2000_cle6249b2.pdf

- « La politique sécurité de SNCF Réseau », sur prevention-ferroviaire.fr, SNCF Réseau (consulté le ) : « Ne risquez pas votre vie, évitez les comportements dangereux »

- « Radar passage à niveau », sur securite-routiere.gouv.fr (consulté le )

- Dans ce cas, chaque signal R24 est doublé par un second dont l'allumage est en alternance avec le premier, ceci, afin de prouver l'infraction sur le document photographique

- « Instruction du Gouvernement du 1er juillet 2014 relative à la mise en œuvre du plan d’actions pour renforcer la sécurité des passages à niveau », sur legifrance,

- Article L2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques.

- Article L2111-15 du code des transports.

- Voir, à propos de la dégradation de barrières, l'arrêt du Conseil d'État du .

- Voir l'arrêt du Conseil d'État du .

- Par exemple, selon le Conseil d'État : « M. Paul-Louis Z. étant un usager de l'ouvrage public, la SNCF doit, pour s'exonérer de sa responsabilité, apporter la preuve que le passage à niveau était normalement entretenu… » (cf. l'arrêt du ).

- Arrêt du Conseil d'État du .

- Arrêt du Conseil d'État du .

- Arrêt du Conseil d'État du .

- Arrêt du Conseil d'État du .

- Par exemple de moitié, du fait du défaut de maîtrise du véhicule (arrêt du Conseil d'Etat du 22 avril 1988 précité).

- Voir, par exemple, l'arrêt du Conseil d'État du .

- Sur l'application complexe de ces règles, voir, par exemple, les arrêts de la Cour de Cassation des et .

- Arrêt de la Cour de Cassation du .

- Lire en ligne.

- Arrêt de la Cour de Cassation du .

- Cour de Cassation, arrêts des et .

- Arrêt de la Cour de Cassation du .

- « Les passages à niveau », sur Ministères Écologie Énergie Territoires (consulté le ).

- « Passages à niveau : améliorer la sécurité des usagers et former les collectivités au diagnostic », sur Cerema (consulté le ).

- Baltimag Service

- [PDF] DE-OCF art 37 ch 32

- Question au Conseil fédéral de Simon Schenk, par rapport à la durée d'attente aux passages à niveau.

- [PDF] Rapport du SEA sur une mise en danger à Monthey (VS)

- [doc] R300.7 Chiffre 7.1.3

- LCR, Titre 3, Art. 28.

- Ordonnance sur la signalisation routière, art. 93.

- Swissinfo, printemps 2007.

- J.P.D.V., « Moins de morts mais plus d'accidents aux passages à niveau », Le Soir, édition « Wallonie », , p. 10

- « Sept morts sur les passages à niveau en 2019 », Métro, édition francophone, , p. 3

- http://gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/pddrf/#p15

- (ja) « Road Bureau », sur mlit.go.jp (consulté le ).

- (en) « Drive safe to enjoy your stay in Japan », sur Japan automobile federation (jaf) (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Site sur la sécurité aux abords des passages à niveau, dû à SNCF Réseau