Lhommaizé

Lhommaizé est une commune du Centre-Ouest de la France, située dans le département de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine.

| Lhommaizé | |||||

L'église Saint-Jean-Baptiste. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Vienne | ||||

| Arrondissement | Montmorillon | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Vienne et Gartempe | ||||

| Maire Mandat |

Bernard Germaneau 2020-2026 |

||||

| Code postal | 86410 | ||||

| Code commune | 86131 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

892 hab. (2020 |

||||

| Densité | 29 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 26′ 13″ nord, 0° 35′ 57″ est | ||||

| Altitude | Min. 85 m Max. 140 m |

||||

| Superficie | 30,59 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Poitiers (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Lussac-les-Châteaux | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

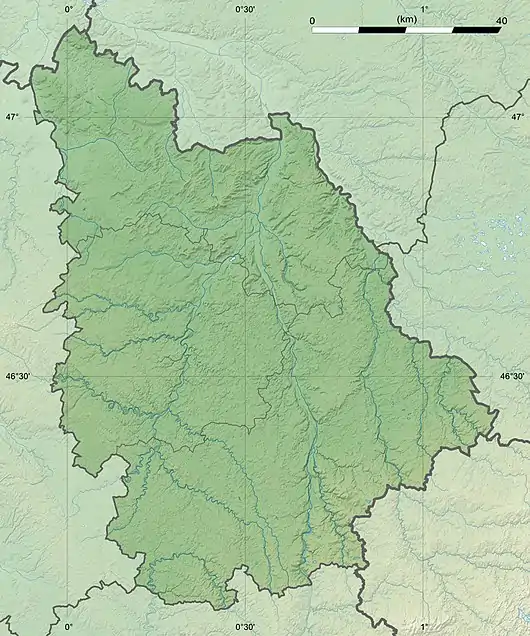

Géolocalisation sur la carte : Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Géographie

Les habitants sont appelés les Lhommaizéens et les Lhommaizéennes.

Localisation

La commune est proche du parc naturel régional de la Brenne.

Communes limitrophes

Géologie et relief

La région de Lhommaizé présente un paysage de plaines vallonnées plus ou moins boisées et de vallées. Le terroir se compose[1] :

- sur les plateaux du seuil du Poitou :

- pour 30 %, de Terres fortes,

- pour 10 %, de Terres de brandes,

- pour 13 %, de bornais qui sont des sols brun clair sur limons, profonds et humides, à tendance siliceuse,

- pour 21 %, d'argile à silex peu profonde,

- dans les plaines : pour 26 %, de groies superficielles : les groies sont des terres du Sud-Ouest de la France, argilo-calcaires, peu profondes - en général de moins de 50 cm d’épaisseur - et plus ou moins riches en cailloux. Elles sont fertiles et saines et donc, propices à la polyculture céréalière mais elles s'assèchent vite.

En 2006, 66,2 % de la superficie de la commune était occupée par l'agriculture, 32,1 % par des forêts et des milieux semi-naturels, 0,7 % par des surfaces en eau et 1 % par des zones construites et aménagées par l'homme (voirie)[2]. La présence de milieux naturels et semi-naturels riches et diversifiés sur le territoire communal permet d’offrir des conditions favorables à l’accueil de nombreuses espèces pour l'accomplissement de leur cycle vital (reproduction, alimentation, déplacement, refuge). Forêts, landes, prairies et pelouses, cours d’eau et zones humides … constituent ainsi des cœurs de biodiversité et/ou de véritables corridors biologiques.

Il y a une carrière recensée sur le territoire de la commune[3].

Hydrographie

La commune est traversée par la Dive sur une longueur de 5,3 km.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[4]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[5].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[8] complétée par des études régionales[9] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Vernon », sur la commune de Vernon, mise en service en 1986[10] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[11] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,1 °C et la hauteur de précipitations de 792,9 mm pour la période 1981-2010[12]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Poitiers-Biard », sur la commune de Biard, mise en service en 1921 et à 27 km[13], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[14] à 11,7 °C pour 1981-2010[15], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[16].

Voies de communication et transports

Les gares et les halte ferroviaires les plus proches du village sont :

- la gare de Lussac-les-Châteaux à 11 km,

- la gare de Montmorillon à 22,4 km,

- la gare de Mignaloux-Nouaille à 16,5 km,

- la halte de Ligugé à 21,4 km,

- la halte d'Iteuil Centre à 21 km.

Les aéroports les plus proches de la commune sont :

- aéroport international Angoulême-Cognacà 84 km,

- aéroport de Poitiers-Biard à 27,1 km,

- aérodrome de Niort - Souché à 77 km.

- aéroport de Limoges-Bellegarde à 79 km.

Urbanisme

Typologie

Lhommaizé est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [17] - [18] - [19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Poitiers, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 97 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[20] - [21].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (65,2 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (66,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (35,7 %), forêts (32,1 %), zones agricoles hétérogènes (17,9 %), prairies (11,6 %), zones urbanisées (2 %), eaux continentales[Note 8] (0,7 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Lhommaizé est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et le risque nucléaire[23]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[24].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Dive. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1999 et 2010[25] - [23].

Lhommaizé est exposée au risque de feu de forêt. En 2014, le deuxième plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été adopté pour la période 2015-2024[26]. Les obligations légales de débroussaillement dans le département sont définies dans un arrêté préfectoral du [Note 9] - [27], celles relatives à l'emploi du feu et au brûlage des déchets verts le sont dans un arrêté permanent du [28] - [29].

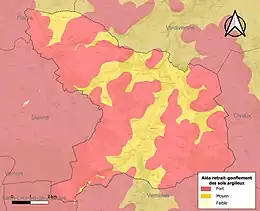

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) et des tassements différentiels[30]. Afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, un inventaire national permet de localiser les éventuelles cavités souterraines sur la commune[31]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[32]. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (79,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 10] - [33].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 2005, 2011 et 2017 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[23].

Risque technologique

La commune étant située dans le périmètre du plan particulier d'intervention (PPI) de 20 km autour de la centrale nucléaire de Civaux, elle est exposée au risque nucléaire. En cas d'accident nucléaire, une alerte est donnée par différents médias (sirène, sms, radio, véhicules). Dès l'alerte, les personnes habitant dans le périmètre de 2 km se mettent à l'abri[Note 11]. Les personnes habitant dans le périmètre de 20 km peuvent être amenées, sur ordre du préfet, à évacuer et ingérer des comprimés d’iode stable[Note 12] - [34] - [35].

Toponymie

Le nom du village dériverait du mot « lomesec », qui signifierait « l'orme sec »[36].

En 1793, le nom de la commune s'écrit : Lhommaisé et en 1801 : L'Hommaizé.

Histoire

Au XVIIIe siècle Jean-Victor de Rochechouart, duc de Mortemart, construit une forge et le château attenant qui existe toujours.

Lhommaizé accueille favorablement les avancées de la Révolution française. Elle plante ainsi son arbre de la liberté, symbole de la Révolution. Il devient le lieu de ralliement de toutes les fêtes et des principaux événements révolutionnaires[37].

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ligne de démarcation traversait la commune[38], du au , laissant le chef-lieu en zone libre, avec la plus grande partie du territoire de la commune.

Politique et administration

intercommunalité

Depuis 2015, Lhommaizé est dans le canton de Lussac-les-Châteaux (No 10) du département de la Vienne. Avant la réforme des départements, Lhommaizé était dans le canton No 14 de Lussac-les-Châteaux dans la 3e circonscription.

Liste des maires

Instances judiciaires et administratives

La commune relève du tribunal d'instance de Poitiers, du tribunal de grande instance de Poitiers, de la cour d'appel de Poitiers, du tribunal pour enfants de Poitiers, du conseil de prud'hommes de Poitiers, du tribunal de commerce de Poitiers, du tribunal administratif de Poitiers et de la cour administrative d'appel de Bordeaux, du tribunal des pensions de Poitiers, du tribunal des affaires de la Sécurité sociale de la Vienne, de la cour d’assises de la Vienne.

Services publics

Les réformes successives de La Poste ont conduit à la fermeture de nombreux bureaux de poste ou à leur transformation en simple relais. Toutefois, la commune a pu maintenir le sien.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[40]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[41].

En 2020, la commune comptait 892 habitants[Note 13], en augmentation de 6,44 % par rapport à 2014 (Vienne : +1,41 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

La densité de population de la commune est de 26 hab./km2. Celle du département est de 61 hab./km2. Elle est de 68 hab./km2 pour la région Poitou-Charentes et de 115 hab./km2 pour la France[44].

Les dernières statistiques démographiques pour la commune de Lhommaizé ont été fixées en 2009 et publiées en 2012. Il ressort que la mairie administre une population totale de 829 personnes. À cela il faut soustraire les résidences secondaires (16 personnes) pour constater que la population permanente sur le territoire de la commune est de 813 habitants.

La répartition par sexe de la population est la suivante :

- en 1999 : 50,7 % d'hommes et 49,3 % de femmes.

- en 2004 : 49,4 % d'hommes et 50,6 % de femmes.

- en 2010 : 48,3 % d'hommes pour 51,7 % de femmes.

En 2004 :

- Le nombre de célibataires était de : 29,6 % dans la population.

- Les couples mariés représentaient 57,9 % de la population et les divorcés 5,1 %.

- Le nombre de veuves et veufs était de 7,4 %.

Enseignement

La commune dépend de l'académie de Poitiers (rectorat de Poitiers) et son école primaire publique dépend de l'inspection académique de la Vienne.

Économie

Agriculture

Selon la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Poitou-Charentes[45], il n'y a plus que 14 exploitations agricoles en 2010 contre 20 en 2000.

Les surfaces agricoles utilisées ont toutefois augmentées et sont passées de 1 754 hectares en 2000 à 1 837 hectares en 2010[45]. Ces chiffres indiquent une concentration des terres sur un nombre plus faible d’exploitations. Cette tendance est conforme à l’évolution constatée sur tout le département de la Vienne puisque de 2000 à 2007, chaque exploitation a gagné en moyenne 20 hectares[46].

43 % des surfaces agricoles sont destinées à la culture des céréales (blé tendre essentiellement mais aussi orges et maïs), 17 % pour les oléagineux (colza et tournesol), 27 % pour le fourrage et 2 % reste en herbes. En 2000,3 hectares (0 en 2010) étaient consacrés à la vigne[45].

5 exploitations en 2010 (contre 8 en 2000) abritent un élevage de bovins (852 têtes en 2010 contre 825 têtes en 2000). 4 exploitations en 2010 (contre 9 en 2000) abritent un élevage d'ovins (1 190 têtes en 2010 contre 1 060 têtes en 2000)[45]. Cette évolution est conforme à la tendance globale du département de la Vienne. En effet, le troupeau d’ovins, exclusivement destiné à la production de viande, a diminué de 43,7 % de 1990 à 2007[47]. En 2011, le nombre de têtes dans le département de la Vienne était de 214 300 têtes[48]. L'élevage de volailles a disparu en 2010 (504 têtes sur 14 fermes en 2000)[45].

La transformation de la production agricole est de qualité et permet aux exploitants d’avoir droit, sous conditions, aux appellations et labels suivants :

- Chabichou du Poitou (AOC)

- Beurre Charente-Poitou (AOC)

- Beurre des Charente (AOC)

- Beurre des Deux-Sèvres (AOC)

- Veau du Limousin (IGP)

- Agneau du Poitou-Charentes (IGP)

- Porc du Limousin (IGP)

- Jambon de Bayonne (IGP)

La commune abrite un élevage de chiens (vente, transit, garde, fourrières).

Activité et emploi

Le taux d'activité était de 80,8 % en 2004 et 75,8 % en 1999.

Le taux de chômage en 2004 était de 7,3 % et en 1999 il était de 9,6 %.

Les retraités et les pré-retraités représentaient 23,2 % de la population en 2004 et 22,6 % en 1999.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église Saint Jean-Baptiste. Elle est inscrite à l'Inventaire général du patrimoine culturel[49].

- Le château de la Forge. Ce château date du XVIIIe siècle. Il a été construit pour le duc de Mortemart par l'architecte Michel-Robert Penchaud entre 1763 et 1769. La grille monumentale qui ferme la cour d'honneur fut exécutée dans la forge qui jouxtait le château en 1769. Le château comprend le château en tant que tel, classé comme Monument Historique depuis 1991, les communs et de vastes jardins à la française inscrits comme Monument historique depuis 1990. La demeure, coiffée d'une toiture d'ardoise, consiste en un long corps de logis, rectangulaire, flanqué de petits pavillons ne comptant qu'un étage sous comble. Sept travées parfaitement symétriques rythment la façade du corps de logis, pour une travée unique pour les petits pavillons dont les lucarnes ont été restaurées au XIXe siècle. Discret, le décor du château se limite à la travée centrale dont la fenêtre du premier étage est encadrée de pilastres portant un fronton en plein cintre. L'architecte a joué davantage sur l'équilibre des lignes horizontales et verticales. Les premières sont marquées par l'importante longueur de l'édifice, les trois niveaux de baies à linteau segmentaire, les bandeaux au-dessus du rez-de-chaussée. Les secondes sont renforcées par les chaines en harpe, les travées et les hautes cheminées qui se hérissent sur la toiture. L'étage noble, le rez-de-chaussée, était réservé au duc de Mortemart. Le premier étage était pour ses enfants et le second, pour Robert de Beauchamp, maître de forge. Il existait, en effet, dans cette région, d'importantes forges qui produisirent notamment la grille d'entrée du château.

- Il est possible de voir les restes d'une activité industrielle devenue obsolète. À la gare de Chommaizé, à proximité de la voie ferrée Poitiers-Limoges, dans un paysage bouleversé par l'extraction du calcaire à chauffer et que les moutons réoccupent, deux fours avaient été construits par les mines de Faymoreau. Leur activité a cessé dans les années 1950. Un corps de four a disparu. Ces édifices, qui naguère abritèrent une intense activité humaine, ont été laissés à l'abandon.

- Selon l'Inventaire des arbres remarquables de Poitou-Charentes[50], il y a un arbre remarquable sur la commune qui est un Paulownia situé dans le bourg, dans les virages de la route nationale N 147.

Personnalités liées à la commune

- Jean-Victor de Rochechouart, duc de Mortemart (1712-1771)[51].

- Michel-Robert Penchaud (1772-1833), architecte.

- Louis-Evariste Robert de Beauchamp (1820-1894), maître de forges et homme politique.

Voir aussi

Articles de Wikipédia

Liens externes

Sources

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[6].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[7].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Le brûlage des déchets verts à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels est interdit toute l’année et sur l’ensemble du département de la Vienne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Le périmètre de 2 km correspond au périmètre de mise à l'abri réflexe. Alertés par les sirènes et/ou par un appel automatique sur le téléphone du domicile, les habitants concernés doivent se mettre à l’abri dès l’alerte et suivre les consignes.

- Les comprimés d’iode stable protègent efficacement la thyroïde contre les effets des rejets d’iode radioactif qui pourraient survenir en cas d’accident nucléaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Chambre Régionale d'agriculture de Poitou-Charentes - 2007

- Observatoire régional de l'environnement de Poitou-Charentes

- .BRGM, Observatoire des Matériaux, mai 2013

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Vernon - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Lhommaizé et Vernon », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Vernon - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Lhommaizé et Biard », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Poitiers », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Lhommaizé », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Protection de la forêt contre les incendies », sur le site de la préfecture de la Vienne, (consulté le )

- « Arrêté relatif aux obligations de débroussaillement - Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne, (consulté le )

- « Règlement permanent de l'emploi du feu et du brûlage des déchets verts », sur le site de la préfecture de la Vienne, (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Lhommaizé », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- « Plan Particulier d'Intervention du CNPE de Civaux - plaquette de présentation. », sur www.edf.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Risque nucléaire.

- Le Patrimoine des communes de la Vienne en 2 tomes – Edition FLOHIC – 2002 – (ISBN 2-84234-128-7).

- Robert Petit, Les Arbres de la liberté à Poitiers et dans la Vienne, Poitiers : Éditions CLEF 89/Fédération des œuvres laïques, 1989, p. 186

- Jean-Henri Calmon, Occupation, Résistance et Libération dans la Vienne en 30 questions, La Crèche, Geste éditions, coll. « 30 questions », , 63 p. (ISBN 2-910919-98-6), carte p 5

- Site de la préfecture de la Vienne, consulté le 10 mai 2008

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- INSEE- 2008

- Fiches communales 2000 - 2010 de la Vienne

- Agreste – Enquête Structure 2007

- Agreste – Bulletin n°12 de Mai 2013

- Panorama de l’Agriculture en Vienne – Juin 2012 – Chambre d’Agriculture de la Vienne

- « Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Poitou-Charentes Nature, 2000

- Note sur Jean-Victor de Rochechouart