Histoire de la culture de l'arachide

L'Histoire de la culture de l'arachide est marquée par l'utilisation de cette plante, à partir de la fin du XIXe siècle, notamment pour sa transformation en huile, en savon et en beurre de cacahuètes. L'Afrique occidentale et l'Inde voient son exportation augmenter dans le dernier tiers du XIXe siècle, après les tentatives infructueuses de développer sa culture dès le début du Second Empire pour des raisons géopolitique. Les rivalités européennes dans la colonisation de l'Afrique et de l'Inde, scandées par des politiques militaires puis protectionnistes, ont poussé le progrès agronomique et technique, en particulier après le percement du canal de Suez, qui a donné l'avantage à l'Inde, puis le déploiement du chemin de fer, qui a entraîné une monoculture en Afrique de l'Ouest, sur fond de maladie de l'arachidier en Inde. Ce progrès agronomique s'est ensuite accéléré avec l'indépendance des pays producteurs, au cours de la seconde partie du XXe siècle, la transformation de l'arachide en huile étant de plus en plus liée à sa culture.

Les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles

Les origines américaines

L'arachide semble avoir été d’abord domestiquée dans la plaine du Gran Chaco qui inclut les vallées des fleuves Paraná et Paraguay, point de départ d’une diffusion dans tout le continent américain. Quand les Européens arrivèrent dans le Nouveau Monde, ils la trouvèrent aussi bien en Amérique centrale qu’au Brésil. Le conquistador Francisco Hernández la signale au Mexique en précisant toutefois qu’« autrefois on ne la trouvait qu’en Haiti »[1]. Dans une chronique espagnole de 1569, à propos du Pérou, il est fait état qu’on a trouvé en grand nombre des pousses et des graines d'arachide dans les tombes précolombiennes[2].

L’extension de sa zone de culture a entrainé l’apparition de nombreux cultivars qui peuvent être classés en deux grands groupes[1] :

- un de type brésilien, que les Portugais répandirent en Europe, en Afrique et en Asie par les routes de l’Atlantique

- un autre de type péruvien que les Espagnols exportèrent vers l’Asie orientale, par le Pacifique.

Parmi les différences, notons que le type brésilien comporte généralement deux graines, et le péruvien trois.

L’explorateur et écrivain portugais, G. Soares de Souza (pt) (1540-1591) qui devint maitre d’une plantation de canne à sucre après 1565 au Brésil, décrivit ainsi le plante :

« Les plantes ont des feuilles semblables à celles des haricots espagnols avec des branches étendues sur le sol. Chacune produit de nombreuses amendões [grosses amandes] qui poussent à l’extrémité des racines et elles ont la taille d’un gland, ont une coque de la même grosseur et dureté, mais elle est blanche et fripée, et porte à l’intérieur trois ou quatre amendões qui ont l’aspect de pignons avec une peau, mais plus gros. Elles ont une teinte grise et un goût qui rappelle celui des pignons. Mangées crues, elles ont le goût de pois chiches mais on les consomme grillées ou bouillies avec la peau, comme les châtaignes, grillées sans la peau elles sont encore meilleures »

— (Tratado Descriptivo do Brasil em 1587[1])

L’auteur ne s’était pas aperçu que les fruits ne naissaient pas à l’extrémité des racines mais au bout d’une hampe florale qui plongeait ensuite dans la terre et y fructifiait.

Jean de Léry (1536-1613), pasteur, grand voyageur et écrivain français décrit cette plante sous le nom de « manoki » comme une culture de la région de Rio. Au XVIIe siècle, le père Charles Plumier (1646-1704), un botaniste et voyageur-naturaliste français, la signale aux Antilles. Dans Nova plantarum americanarum genera (1703), il la décrit sous le nom de Arachidna quadrofolia[3] qu'on appelait « pois de terre » ou « pistache de terre » aux Antilles[1].

Au XVIe siècle, le Portugais plantèrent des arachides au Portugal où elle réussirent à se fixer au sud, dans les terres de l’Algarve et les rivages sablonneux du Bas-Alentejo. Ils l’introduisirent aussi en Afrique. Elle n’eut pas de difficulté à être adaptée car certaines populations cultivaient déjà une fabacées produisant des fruits sous terre : le pois bambara (Voandzeia subterranea Thouars). L’arachide américaine demandait les mêmes soins mais était plus productive[1].

Dans de nombreuses régions d’Afrique, l’arachide avec sa richesse en lipide (49 %) et en protéine (23 %), constitue la base de l’alimentation humaine. C’est seulement à la fin du XIXe siècle qu’elle est devenue une matière première très importante pour l’extraction de l’huile.

En Asie, les navigateurs portugais introduisent l'arachide dans la province de Madras en Inde, où elle fut cultivée comme une denrée, avant de donner lieu à un commerce d'exportation[4]. D'Inde, l'arachide s'est répandue progressivement en Birmanie, dans les pays de la péninsule indochinoise et jusqu'en Chine. Vers le Sud, elle a gagné les Indes néerlandaises et fut importée en Australie, vraisemblablement par des coolies chinois[4].

Le XIXe siècle

Il faut attendre les techniques de transformation de la seconde partie du XVIIIe siècle pour que l’huile soit utilisée dans l’alimentation[5]. Dans les départements du nord de la France, la production de colza prend son essor entre les années 1750 et 1850[5]. La majorité de l’huile, produite par les moulins du Tordoir est exportée vers la région parisienne ou l’étranger[5]. Mais ensuite, les huiles d'arachide se font une place croissante sur le marché.

Les débuts modestes des cultivateurs indiens

La culture de l'arachide est constatée dans l'État du Tamil Nadu en 1800 par le botaniste anglais Francis Buchanan-Hamilton (1762-1829)[6], qui a fait de nombreux voyages en Asie, il entre dans le Service médical du Bengale en 1794, fonction qu’il conserve jusqu’en 1815. Il observe un assolement avec une autre plante, le curcuma dans la région de Mysore[6].

Avant 1850, environ 1 000 hectares seulement étaient impliqués dans la culture d'arachide en Inde, dans la région de Madras dans le sud de l'Inde[7]. Mais dès 1851, elle fait l'objet d'une exploitation commerciale[6]. Cette surface a doublé la décennie suivante[7] et la progression sera ainsi très lente jusqu'aux années 1860.

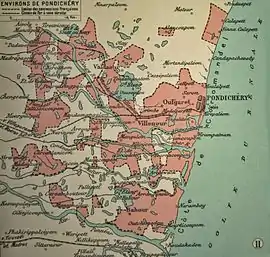

En 1857, les exportations d'arachide de Pondicherry vers la France ne dépassent pas 2,2 millions de francs mais c'est 4 fois plus, soit 8,4 millions de francs dès 1883, puis 12,9 millions de francs en 1991[6].

Années 1820-1830, des Bordelais et Marseillais sur la côte d'Afrique

L'arachide est ensuite introduite au Sénégal par les Bordelais. Lors de son arrivée au Sénégal en 1822, à quinze ans, le jeune Jean Louis Hubert Prom travaille pour le commerçant Potin installé à Gorée et époux d'une signare. Les négociants bordelais présents à Saint-Louis (Sénégal) dominent le marché sénégalais de l'arachide des deux premiers tiers du XIXe siècle[8], encore très réduit, même si dès 1830, B. Devès et H. Maurel importent à Bordeaux des cargaisons d'arachides. Maurel & Prom fondée en 1831, sera suivie sur ce marché en 1866 par Maurel Frères et, trois ans plus tard, par la maison Devès et Chaumet[8]. Le gouverneur, le baron Roger, successeur de Julien Schmaltz, encourage déjà l'arachide, « la pistache de terre », mais sans grands résultats.

Le tout début de l'histoire de l'huilerie marseillaise a lieu avec l'arrivée, entre 1825 et 1835, des premières cargaisons oléagineuses - essentiellement des arachides venues du Sénégal - à une époque où Marseille ne fabrique encore que de l'huile d'olive. Dès 1833, Benjamin Jaubert, un négociant d'origine marseillaise, venu de France avec sa femme, s'est installé à Gorée, où il a soumis un mémoire à la chambre de commerce de Marseille pour la promotion de la culture de l'arachide. Il envoie en France quelques tonnes d'arachides en 1837[9] - [10], sans grands résultats non plus.

Les Américains et Anglais en Gambie vers 1830

La culture de l'arachide à une certaine échelle commence avant 1830 en Sénégambie[11], pour se protéger des mauvaises récoltes de millet, avec une culture plus résistante à la sècheresse[11]. Les premières exportations, timides, de Sénégambie en Europe sont notées en 1830[11]. L'huile de palme est utilisée comme lubrifiant mécanique dans les chemins de fer, pour les produits pharmaceutiques, puis pour les résidus donnés comme nourriture au bétail[12]. Ils répondent par la suite aux besoins de la production de savons, quand des campagnes pour relever les standards d'hygiène feront leur apparition[11]. L'arachide du Sahel, arrivant à Marseille, va alors rivaliser avec les palmistes du golfe de Guinée arrivant à Liverpool.

Utilisant les infrastructures locales existantes, les commerçants Wolof mettent en place un système de transport permettant à la production sa première expansion[11]. Les Américains sont les plus importants importateurs de cette première décennie de commerce maritime puis se replient sur leur propre production, protégée dès 1842 par des droits de douane[11]. C'est la France qui prend le relais mais se heurte à une taxe destinée à protéger l'huile d'olive, abolie en 1840[11], sans pour autant que le commerce s'emballe dans les années 1840. Les Français visent d'abord la Guinée-Bissau, la Guinée et le nord de la Sierra Leone. Le reste de la Sierra Leone et le Liberia seront courtisés moins rapidement en raison de conditions climatiques moins adaptées[11].

Les années 1840, des postes militaires et les six hectares de Rousseau-Chazelles

Entre 1838 et 1842, malgré les avis plus que réticents des Chambres de Commerce, la France fait en Afrique occidentale une apparition aussi autoritaire qu'inattendue, en créant trois postes militaires, à Grand Bassam et Assinie sur la Côte d'Or, et au Gabon[13], alors que sa présence à Saint-Louis (Sénégal) est encore très modeste. La raison est avant tout la crainte, politique, d'être distancée par la Grande-Bretagne. Ces comptoirs fortifiés furent un échec aussi bien économique que stratégique[13].

C'est dans ce contexte qu'en 1840 la France abolit une taxe contre l'importation d'oléagineux, qui était destinée à protéger l'huile d'olive[11]. La même année, le chimiste parisien Rousseau-Chazelles[14], représentant de la chambre de commerce de Rouen, met en valeur la richesse en huile de l'arachide en plantant six hectares à proximité de Rufisque. En 1841, le brick Zénith transporte 70 tonnes de graines de son exploitation jusqu'à Rouen, tandis que le planteur Gasconi expédie 70 quintaux d'arachides égrenés à Marseille.

Maurel & Prom s'intéresse, lui aussi dès 1841, à la commercialisation de l'arachide en France[15], mais n'arme que 58 navires vers l'Afrique en 40 ans, entre 1836 et 1875[15].

Peu après, en 1844, le gouverneur Édouard Bouët-Willaumez, anticipant sur l'abolition de l'esclavage en France en 1848[15], interdit les « engagés libres » en Afrique et fait recenser les esclaves[15], mécontentant les premiers planteurs qui menacent de s'installer ailleurs[15], mais sans créer plus de problèmes. En Gambie, l'exploitation arachidière produit dès 1848 un système de travailleurs migrant appelés strange farmers, venus de l'intérieur des terres[11], qui restent environ trois ans sur les plantations, puis repartent avec des biens acquis, ce qui contribue à l'abolition effective de l'esclavage[11].

Plus tard, les militaires français et gouverneurs du Sénégal, Auguste-Léopold Protet (1850 à 1854) et son successeur Louis Faidherbe (de 1851 à 1865), encourageront la culture de l'arachide, jugée la plus adaptée au milieu naturel très sec[16], dans le cadre d'un système économique colonial qui prétend rompre avec l'esclavage.

La première zone touchée a été le Cayor, proche de l'océan, où la production ne décolle qu'en 1867[14], et d'abord très modestement, après s'être heurtée à de fortes résistances des populations locales, en particulier lors de l'installation du télégraphe. En 1867, les exportations d'arachide de l'AOF sont encore 90 fois moins élevées qu'en 1937.

| Années | 1840 | 1850 | 1867 | 1885 | 1900 | 1910 | 1916 | 1930 | 1932 | 1937 | 1940 |

| Quantité (en tonnes) | 0,72 | 500 | 8 500 | 45 000 | 140 000 | 227 000 | 124 000 | 509 000 | 191 000 | 688 000 | 423 000[14] |

En 1851 les premiers « savons de Marseille » blancs

En 1851, le roi Sodji de Porto-Novo signe un traité de commerce et d'amitié avec la France pour développer l'exportation d'huile de palme[17]. Il fait planter de nouvelles palmeraies au nord de Porto-Novo, sur les conseils des négociants afro-brésiliens qui tirent bénéfice des Traites négrières, réprimée par le British African Squadron, et sont en lien avec des négociants français[18]. Il veut protéger son commerce d'huile de palme et fait planter de nouvelles palmeraies au nord de Porto-Novo, dont les savonneries marseillaises seront le débouché.

En 1835 encore, Marseille ne comptait que quatre huileries de graines[8] mais en 1851 ou 1852, la fabrication marseillaise fut révolutionnée par l'invention d'un nouveau savon qui n'allait pas tarder à éclipser complètement le savon bleu marbré : le savon blanc cuit (ou « liquidé ») contenant plus d'eau que le marbré et fabriqué selon un autre procédé[19]. Ces premiers « savons blancs » sont fabriqués à partir des sous-produits des oléagineux, par opposition aux « savons verts » à base d'olive[8]. Les huiles de palmiste et de coprah, puis de palmistes, peuvnt ainsi remplacer l'huile d'olive à plus grande échelle.

En 1863, Marseille abrite déjà 16 fabriques de savon blanc pour 36 fabriques de savon traditionnel. En 1870, c'est déjà 42 usines triturant les graines d'oléagineux et un marché en plein essor. Résultat, pour l'ensemble de la France, les importations de graines oléagineuses sont multipliées par 175 entre 1835 et 1870[8].

Au milieu des années 1850, la quasi-totalité des arachides importées en France venait du Royaume du Cayor[14], en tonnages encore réduits. En 1853, l'abbé Boilat note que Rufisque fournit Gorée en cuirs et en arachide. Le pont de Leydar, sur la rive gauche du fleuve Sénégal, est construit après la défense acharnée, le 21 avril 1855, de la tour de Leybar par treize hommes aux ordres du sergent Brunier du 4e RIM. Ce pont est jugé crucial pour promouvoir le commerce entre Saint-Louis (Sénégal) et le Royaume du Cayor, en raccourcissant une piste dangereuse[14]. Les ânes, les bœufs et les chameaux ont été utilisés aux stades les plus précoces du développement de l'économie de l'arachide. Le chameau pouvait porter 300 à 350 kg sur 30 km, la distance moyenne voyagée quotidiennement, comparé à 100-110 kg pour l'âne et 250-350 kg pour le bœuf[14].

Le sésame indien victime du décret de 1861 après l’expansion des années 1850

Le sésame indien, des graines oléagineuses utilisées en savonnerie et en huilerie, est concurrent de la culture de l'arachide au cours des années 1850, qui le voient transiter par le comptoir important conservé par la France, à Pondichéry, au milieu de la partie indienne de l'Empire colonial britannique. Lors de la Révolution de 1848, l'abolition de l'esclavage amène la France à diversifier ses approvisionnements, afin de moins dépendre de ses ex-comptoirs africains et antillais, où l'esclavage est désormais interdit et doit être combattu.

La France représente 75 à 80 % des exportations de Pondichéry dans les années 1850. Elles s’élèvent à plus de 9 millions de francs en moyenne entre 1846 et 1849, puis dépassent les 12 millions entre 1850 et 1854 et les 18 millions entre 1855 et 1859, avec un point haut en 1957[20]. Les exportations de sésame de la région de Cocanada, vers la France, via Pondichéry, connaissent un formidable essor grâce à l’allègement des droits de douane français à partir de 1848[20]. En 1857, la meilleure année pour le commerce de Pondichéry vers l’Europe, les expéditions de sésame à destination des ports français pèsent 46,5 % des envois en France, avec 14 millions de francs, devant l’indigo (24,2 %) et les cotonnades (14,9 %), les arachides (7,3 %), le café (2,4 %) et l’huile de coco (1,9 %)[20]. La France représente dans cette décennie 75 à 80 % des exportations de Pondichéry[20].

Mais les expéditions de sésame de Pondichéry vers la France s’effondrent à zéro quelques années après le décret du [20], qui supprime, à la demande des importateurs marseillais, l’obligation de les transporter en droiture, ce qui permet donc les embarquements de sésame à destination de la France dans les ports anglo-indiens, où le sésame sera par ailleurs concurrencé par l’arachide un peu plus tard[20]. En attendant, il faut parer aux effets du décret du et la France se met à importer plus d'arachide d'Afrique.

Le commerce arachidier promu par l'impérialisme des années 1860

En 1860 commence, dans la politique africaine française, une période où prédomine selon les historiens, l' « impérialisme libre-échangiste d'origine locale »[13]. Les commerçants sont « peu à peu amenés à souhaiter l'intervention de l'État » car ils redoutent la concurrence anglaise à Lagos. En 1862-63, la maison de négoce s'enhardit. Elle a été fondée par Louis Théodore Victor Régis, l'un des premiers à importer des arachides à Marseille, en commerçant avec la Gambie, la Guinée et le Gabon, et en disposant de comptoirs à Whydah, au Dahomey, au Mozambique, sur la Côte d'Ivoire, en Angola, au Togo et au Nigeria puis promoteur du quartier de Noailles (Marseille).

Reçu au Palais des Tuileries par Napoléon III, Victor Régis demande la première intervention militaire française à terre et la création de l'éphémère protectorat de Porto-Novo, pour le roi Sodji de Xogbonou, qui était alors sous pression et les bombardements des Britanniques pour mettre fin à l'esclavage, un « premier signe que les puissances européennes ne toléreraient plus longtemps les petits royaumes africains »[13]. Mais ce n'est qu'à partir de 1867 que la culture de l'arachide décolle en Afrique.

L'offensive politique et militaire du Second Empire

Les questions de sécurité du commerce de l'arachide sont utilisées pour justifier l'occupation française du Cayor[15], qui en 1856 a pour damel Birima Ngoné Latyr Fall, demi-frère de Lat Dior. Les Européens lui demandent la permission d'installer le télégraphe Saint-Louis-Dakar. Il refuse d'abord, puis accepte, croyant qu'ainsi les Européens l'aideront face aux musulmans du Ndiambour qui exigent son départ. À sa mort en 1859, le conseil des grands électeurs élit un nouveau damel, Macodou Coumba Yandé Mbarrou que Louis Faidherbe décidera plus tard de chasser. Louis Faidherbe perd la bataille de Gattyes contre les Tiédos de Macodou mais gagne un mois après la bataille de Kouré. Les français en profitent pour annexer quelques provinces.

Puis Lat Dior écrase Madiodio, le damel suivant, allié aux Français, à la bataille de Coki en 1861. Il envoie des émissaires aux royaumes voisins jusqu'au royaume du Trarza en Mauritanie appelés à lutter contre la pénétration des français, qui craignent un soulèvement général.

La production arachidière était encore statistiquement faible en 1861, tout juste suffisante pour servir de base à un engagement politique, dont a découlé l'asservissement du Cayor[15]. À partir de 1861, une série d'invasions colonialistes françaises y entraîne la déposition des damel du Cayor, considérés comme hostiles à la France et l'installation de ceux qui ne sont pas opposés à cette politique[15]. Parmi eux, Lat Dior, désormais considéré comme un héros sénégalais[15], qui refuse l'implantation de la culture de l'arachide, car il estime que cela donnerait aux Français de nouvelles chances d'imposer leur domination et de rester au Sénégal.

Lat Dior reprend le damelship en [15]. Pour regagner la souveraineté perdue, il tentera de saboter le projet de chemin de fer, mais dans une période où les marchands au Sénégal craignent la concurrence en provenance d'Inde sur le marché français[15]. Lat Dior finit par céder en 1879[15], via un traité donnant aux Français le droit de construire le chemin de fer Dakar-Saint-Louis, en échange de respecter l'indépendance du royaume et de l'aider contre les intrus[15]. Lat Dior accepta de fournir un bassin de main-d'œuvre dans lequel les Français pourraient puiser s'ils avaient besoin de cheminots[15].

Maurel et Prom construit un quai à Rufisque en 1865

En 1865, les bordelais de Maurel & Prom construisent un quai à Rufisque[15], par lequel 900 tonnes d'arachide sont exportées contre 1 690 tonnes à Saint-Louis (Sénégal)[15]. Ce port a l'avantage d'être accessible sans avoir à franchir de rivière[15], même si demeure le passage dangereux du « Ravin des voleurs »[15], entre Thiès et Pout, aux confins du Sénégal près de la frontière mauritanienne, au pays des Nones, où pas moins d'une trentaine d'assassinats sont recensés entre 1862 et 1863[21], ce qui a motivé l'installation d'un poste militaire d'une quinzaine d'hommes à Pout en 1863[21], à une époque où la colonisation espère développer des cultures de coton[21] pour profiter de ses cours élevés en période de Guerre de Sécession américaine. Dès 1867, Rufisque exporte six fois plus d'arachide qu'en 1865, soit 5 488 tonnes[15], loin devant les 3 172 tonnes de Saint-Louis[15], emportant haut la main la compétition entre les deux ports. La tendance s'accélère avec 4 000 tonnes exportées au premier semestre 1868, soit deux-tiers de ce qui avait été fait l'année précédente[15].

Charles-Auguste Verminck s'implante en Guinée et au Sierra Leone

Le négociant marseillais Charles-Auguste Verminck lance son entreprise de négoce en 1845, à 18 ans, par laquelle il s'implante en Sierra Leone[22] et se fait aussi, deux décennies plus tard, fabricant d’huiles d’arachide à Marseille, à partir de 1862[15].

Charles-Auguste Verminck reprend l’huilerie Rocca en 1869, puis en 1877 les actifs africains du négociant et banquier marseillais Jean-Baptiste Pastré dans la future Guinée[15]. Il a entre une douzaine et une trentaine de voiliers, dès le début des années 1870[15] puis investit dans des vapeurs. En 1876, le gouverneur Brière de L'Isle observe que sous son influence les Maures sont devenus plus marchands que guerriers[15]. En 1879, Charles-Auguste Verminck finance l'expédition de Marius Moustier pour découvrir les sources du Niger, aux confins de la future Guinée et de la Sierra Leone, puis fonde deux ans après la Compagnie du Sénégal et de la Côte occidentale d'Afrique, en 1881, une société anonyme au capital de quinze millions de francs, permise par la loi de 1867, basée à Paris, qui reçoit des suventions de Léon Gambetta[15].

À son apogée, la Compagnie du Sénégal et de la Côte occidentale d'Afrique est active dans les Rivières du Sud, le Rio Nunez (Bel Air et Boké), le Rio Pongo (à Guéméyire), même si les pays colonisateurs ne disposaient encore que de traités précaires avec les souverains locaux[15], et fait tourner à Marseille quatre huileries, dont deux en location[15]. La compagnie a deux agences à Manchester et Liverpool, qui effectuent les achats de marchandises auprès de la première puissance industrielle textile, échangés ensuite sur la Côte occidentale d’Afrique, où elle dispose de neuf agences, dix-huit sous-comptoirs, 80 salariés européens et 300 africains[15].

Les États-Unis redécouvrent l'arachide pendant la Guerre de Sécession

Durant la guerre de Sécession, qui a éclaté en 1861, l'arachide a nourri les soldats des deux camps, pour allier aux pénuries de ravitaillement, de céréales et de viande. Dès 1865, à la fin de la guerre de Sécession, l'arachide prit de l'extension dans les États du Sud-Est des États-Unis. De 4 000 tonnes, en 1868, la production passa à 22 000 tonnes en 1873. Mais dans l’esprit de beaucoup, elle était la nourriture des pauvres, et avant l’invention des équipements mécanisés, vers 1900, la culture de l’arachide était jugée très coûteuse.

Les conséquences de l'ouverture du canal de Suez

L'arachide est dynamisée par les transformations structurelles qui affectent le marché des oléagineux, dans le courant des années 1880-1890[23]. À partir de 1869, les arachides décortiquées d'Inde arrivent de la côte de Coromandel[23] par vapeurs, en passant par le canal de Suez, qui vient d'ouvrir. Dans les années qui suivent la mise en service de nouveaux navires plus grands et plus puissants et le boom de la navigation à vapeur entre Marseille et l'Inde contribue à marginaliser le marché ouest-africain dans l'approvisionnement des industries marseillaises en arachides[23]. Ces huileries vont réorienter leurs circuits d'approvisionnement au profit d'un produit, l'huile de palme, ou d'une origine, l'arachide des Indes, devenus plus compétitifs, dans un marché qui vit une « véritable mondialisation »[23].

Au secours des colonies françaises, les privilèges douaniers

Pour s'adapter à la concurrence asiatique provoquée par l'ouverture du canal de Suez en 1869, le Second Empire de Napoléon III va mettre en place des protections douanières l'année de son ouverture, qui seront ensuite contestées mais finalement maintenues sous la IIIe République, lors de batailles parlementaires qui voient la victoire des importateurs de l'empire colonial sur les représentantes des moulins à huile traditionnels.

Le développement du secteur huilier s'est accéléré ainsi à nouveau sous la IIIe République, les importations de graines oléagineuses passant de 180 000 tonnes à 600 000 tonnes au cours des années 1870-1914, grâce à un dispositif voté en 1869, à la fin du Second Empire, contestée par les producteurs français, puis définitivement acquis en 1910[8].

En décidant de taxer la matière première des huiles étrangères à des taux élevés - par exemple de 15 à 18,60 francs aux cent kilos pour les huiles de colza et de 6 à 9,60 francs pour les huiles d'arachide - mais en dispensant de ces taxes les produits de l'Empire colonial, la Chambre des députés française donna à ces derniers un avantage international, et par la même occasion raison aux importateurs plutôt qu'aux moulins à huile d'olive traditionnels situés dans l'arrière-pays provençal[8]. Ce privilège d'importation stimula surtout les arrivages d'arachide en provenance d'Afrique, devenue la « graine leader » de l'industrie huilière marseillaise et représentant en 1914 environ 45 % des importations totales de graines oléagineuses du port[8].

L'arachide des Indes anglaises passe par Pondichéry et Marseille

Aux environs de 1878, l'essor des exportations d’arachides décortiquées vers Marseille sauve la place commerciale de Pondichéry du marasme[24]. Après une troisième occupation anglaise en 1793-1814, les Français ont repris le contrôle total de Pondichéry en 1816, mais avec interdiction d'y posséder fortification et garnison. Cette enclave française dans un pays désormais entièrement dominé par les Britanniques[25] sert d'escale vers la péninsule indochinoise où se focalise l'intérêt de la France en Asie[26].

Pour les arachides produites dans les territoires anglais voisins, Pondichéry permet de contourner les droits de douane français institués lors de l'ouverture du canal de Suez en 1869[7] - [27]. L'arachide vient des plantations autour de Panruti, Tanjore et Madurai[24], et va « monopoliser les exportations » du comptoir français jusqu'à la crise agricole de 1895[24].

Les valeurs expédiées passent de 8,4 millions de francs en 1882 à 12,9 millions de francs en 1891, Marseille étant l’unique débouché jusqu’en 1896, pour ses huileries et savonneries[24]. L’afflux à Pondichéry des arachides cultivées en Inde stimule aussi l’huilerie industrielle locale[24], dont la production est exportée à l'île Maurice, à Singapour, et surtout vers les ports de Birmanie[24].

Face à cette concurrence indienne, seuls les producteurs africains d'huile de palme trouvent encore un débouché important dans l'industrie marseillaise des corps gras, pour le graissage, les bougies et certaines qualités de savons[23]. Cette grande réorganisation a des répercussions importantes sur l'économie ouest-africaine[23]. La culture de l'arachide, auparavant progressivement étendue du Sénégal jusqu'à la Sierra Leone[23], se rétracte peu à peu sur le Sénégal et la Gambie[23], tandis que les entrepreneurs marseillais se replient sur la production de palmistes ou d'huile de palme du littoral dahoméen et du delta du Niger[23].

Vers 1870, l'huile de palme constitue la principale exportation du Ghana et du Nigeria[12]. En 1885, William Lever, qui emballe des morceaux de savon dans la boutique de son père du Lancashire depuis 1867, fabrique à Liverpool à échelle industrielle du savon à base d'huile de palme importé d'Afrique de l'Ouest[28]. Sa fabrique de savon Lever Brothers est devenue par la suite la multinationale Unilever.

Entre 1880 et 1890, les arachidiers de Sénégal, Gambie, Guinée et Serra Leone abandonnent de force un quart du marché de la cité phocéenne : leur part dans les expéditions d'oléagineux ouest-africains vers Marseille tombe de 83 % à 57 %[23], tandis que celle du rivage dahoméen, zone agricole de l'huile de palme, progresse de 11 % à 34 %, pour même atteindre 56 % en 1895[23].

Côté anglais les frères William et James Lever, qui ont fondé une savonnerie en 1885 à Warrington s'associent à un chimiste de Bolton, William Hough Watson, pour inventer un savon à base d'huile de palme, dont ils vendent 450 tonnes par semaine trois ans après[29]. Au début du siècle suivant, ils vont s'approvisionner dans le Bassin du Congo, via leur filiale Huileries du Congo Belge (HCB), en utilisant du travail forcé[30] - [31] - [32] - [33].

L'expansion des cultures du Tamil Nadu et la double récolte

Le succès commercial de Pondichéry stimule un peu plus les cultures des régions proches, dans l'Empire colonial anglais.En 1895, environ 70 000 hectares ont déjà été semés avec des arachides surtout autour de la ville d'Arcot municipalité du district de Vellore, de l'État du Tamil Nadu, en Inde, qui est aussi celui de Madras[7]. Cette région représentait déjà la moitié de la production de l'État du Tamil Nadu en 1889[6]. Le port de Pondicherry, adjacent à cette zone est en plein boum depuis le mois de : le commerce de l'arachide est le plus important des chefs-lieux français en Inde et l'administration juge qu'il est surprenant de voir comment ce district peut produire une quantité si immense de cacahouètes[7].

Un homme d'affaires local, Govindaiyer (1851-1905)[34] - [7] a joué un rôle significatif dans la promotion de la culture d'arachides dans toutes les terres proches de Madras, en introduisant la double récolte et l'extraction de l'huile, puis aussi dans la région de Saurashtra, de l'État de Gujarat, cette fois sur la côte ouest de l'Inde[7].

Cependant, la métropole anglo-indienne de Madras, mieux reliée par le train aux centres de production arachidiers du sud du Coromandel que Pondichéry se dote en plus d’un port en eau profonde à la fin des années 1870[20]. Les échanges maritimes avec Madras pèsent plus de 10 % du commerce d’Inde en Inde de Pondichéry sous le Second Empire, puis tombent à 1,2 % en 1882[20]. Pondichéry tente de réagir et se dote à partir de 1879 d’un médiocre embranchement sur la ligne ferroviaire Madras-Tuticorin, ligne qui supplante les petits caboteurs et draine vers Madras les produits qui transitant auparavant par Pondichéry[20].

Le krach de 1883 et l'insurrection qui le suit

Cette concurrence du nord de l'Europe s'ajoute à celle de l'arachide venue d'Inde, depuis que les armateurs ont investi dans le sillage de l'ouverture en 1869 du canal de Suez. La baisse des prix de l'huile contribue à la crise qui frappe l’économie occidentale au début des années 1880[15], sur fond de dépression aggravée par la crise financière causée par la faillite de l'Union Générale.

En , la Compagnie du Sénégal et de la Côte occidentale d'Afrique de Charles-Auguste Verminck revend une partie de ses actifs africain à l'United African Company, anglaise[35], ancêtre d'Unilever, car elle est affaiblie par cette guerre des prix et par la vive concurrence des maisons anglaises actives depuis la Sierra Leone.

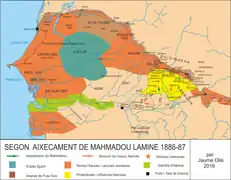

La crise affecte en particulier le commerce mondial[15]. L’Europe importe moins de produits africains, considérés comme un certain luxe. Les achats d’arachides par la France sont presque divisés par trois : 12 000 tonnes en 1883 puis 4 650 tonnes en 1885[15]. Entre et , la baisse de la valeur des produits africains est estimée à 50 %[15], une chute qui ne sera rééditée qu'à partir de 1927, quatre décennies plus tard. La crise accompagne un appauvrissement des sols, en particulier à cause du faible usage des engrais car les paysans ne sont plus stimulés par les prix d’achat[15]. Les exportations s’interrompent même dans « le Bas de Côte » – la Guinée – de 1892 à 1897[15]. En manque de récoltes, confronté à la ruine, les négociants sont aux abois. La CSCOA est confrontée à l’insécurité des routes du commerce[15] : plusieurs souverains africains s’insurgent contre la pénétration française, comme Mamadou Lamine Dramé[15], entre le Bondou et la Gambie, qui attaque le fort de Bakel le , mais est vaincu par le roi Moussa Molo, allié aux Français, puis tué par les Français à la bataille de Toubacouta en décembre 1887, à la frontière avec la Gambie, tandis que Joseph Gallieni entre à Tombouctou en .

- Les trois tentatives de soulèvement de Mamadou Lamine Dramé

1886

1886 1886-1887

1886-1887 1887

1887

.

Pour accéder à la rivière de Kataco (dans le Rio Nunez), la CSCOA de Charles-Auguste Verminck négocie avec le roi des Nalous en une redevance annuelle en marchandises[15]. Aux côtés des sociétés françaises Blanchard et Colin, et face aux anglaises Paterson & Zochonis et Randall & Fischer, la CSCOA fait partie des leaders commerciaux dans la future Guinée[15], grâce à 28 points de traite et une quarantaine d’employés européens en 1886[15], alors que le premier représentant officiel de la France ne s’installe à Conakry qu’en 1885[15]. Si Charles-Auguste Verminck a tenté le premier à Marseille l'intégration vers les lieux de production de l'arachide, il est ensuite suivi par les établissements Rocca-Tassy-de Roux, fondés en 1890, pour créer la plus importante des huileries marseillaises[8] qui en 1896 font travailler 1800 ouvriers et qui s'installent en 1907 aux Aygalades pour produire la marque Végétaline.

La concurrence des oléagineux venus d'Europe du Nord

L'arachide affronte ensuite l'apparition, dans les années 1880-1890, d'une puissante industrie huilière dans le nord de l'Europe, avec le colza, aux Pays-Bas, mais surtout en Allemagne, où Harbourg, près de Hambourg, mais aussi Francfort et Mannheim font figure de principales places huilières pour les firmes de négoce, comme la Verein Deutscher Œl Fabrien, de Mannheim[8]. L'industrie des oléagineux du port de Hambourg est particulièrement compétitive : grâce à plusieurs maisons implantées au Dahomey et au Nigeria : - Volber & Bröhm, Gödelt, etc[23]. Elle tire profit de l'affaiblissement de la filière de l'arachide lors de la crise de l'Union générale.

Au moment où le Dahomey (futur Bénin) devient le principal partenaire des échanges entre Marseille et l'Afrique de l'Ouest, les importations à Hambourg d'huile de palme et de palmiste sont multipliées par sept entre 1880 et 1890, passant de 10 000 à près de 70 000 tonnes[23], ce qui exacerbe la concurrence franco-allemande[23] et fragilise l'approvisionnement de certaines savonneries et usines qui utilisent cette huile pour la fabrication de la bougie[23]. L'arachide est à la fois concurrencé par un produit devenu moins cher par son abondance, et bénéficiaire du fait que ce dernier est capté par l'Europe du Nord.

Le brevet américain sur le beurre de cacahuètes

En 1884, le beurre de cacahuètes est breveté par un pharmacien canadien, le Montréalais Marcellus Gilmore Edson[36] - [37]. Six ans plus tard, en 1890, dans le cadre d'une expérience, un médecin américain, George A. Bayle Jr., moulut des arachides en vue d'obtenir une pâte qui servirait de substitut alimentaire riche en protéines pour les personnes n'ayant pas de bonnes dents. Vers la même période, John Harvey Kellogg à Battle Creek, dans le Michigan, créa un beurre de cacahuètes comme source végétarienne de protéines. Son frère Will Keith Kellogg créa peu après la Sanitas Nut Company qui commercialisa ce produit. Les frères Kellogg obtinrent en 1895 le brevet de cette invention[38], même s'ils n'ont pas inventé le beurre de cacahuètes. D'abord consommé aux États-Unis et au Canada, il ne sera introduit sur le marché mondial qu'en 1904. En France, il faudra attendre les alentours de 1960 sa première diffusion de la marque Dakatine, qui vient de la contraction de Dakar et tartine[39]. Les Grands Moulins de Strasbourg, qui possédaient les Huileries alsaciennes, ont eu l'idée, à leur tour, de torréfier et broyer les graines cassées ou de mauvais calibres afin d'obtenir une pâte brute non sucrée.

La maladie de l'arachidier décime les plantations indiennes en 1895-1897

En 1889 encore, les arachides affluent à Pondichéry, de préférence aux ports britanniques rivaux de Cuddalore et Porto-Novo, pourtant plus proches des lieux de culture. Jusqu'en 1888, Madras n'en exporte directement que quelques dizaines de milliers de bales[40]. Mais le port de Cuddalore, situé à 20 km seulement de Pondichéry commence ensuite à le concurrencer à la faveur de la maladie de l'arachidier, qui prend de l'ampleur à la fin des années 1880.

Vers 1885, les arachides commencent à être atteintes d'une sorte de dégénérescence[27], aggravée par l'usure des sols et des prix de vente peu incitatifs. S'y ajoutent les lois protectionnistes des années 1890 en Europe. Deux ans avant la promulgation de « l’Indian Act » par l'Angleterre, la Chambre des députés français vote la loi du [20], à l’instigation de Jules Méline, qui rétablit le protectionnisme[20]. Les colonies importent désormais en franchise les marchandises françaises, mais doivent appliquer aux produits étrangers les tarifs auxquels ils sont soumis à leur entrée en France : elles ne bénéficient du tarif de faveur que pour leurs propres exportations en France[20]. Plusieurs colonies échappent CEPENDANT à ce nouveau régime, en raison de traités internationaux ou de leur isolement, en particulier celle de l’Inde, pour éviter de pousser la population à l’émigration vers le territoire colonial britannique, tout proche.

Alors que les surfaces cultivées ont atteint en 1895, un total imposant de 140 000 hectares[7], cette maladie de l'arachidier apparait de plus en plus difficile à combattre, et la production est divisée par deux en 1897, puis par trois en deux ans[7].

L'état de santé des arachides ne fit qu'empirer à tel point que les exportations étaient devenues pratiquement impossibles au début de la période 1897-1899[27]. Une nouvelle variété est introduite, importée du Mozambique grâce à un négociant de Pondichéry[6], à qui on donne le nom de « Coromandel »[6] - [7], et dès 1902, la surface cultivée est redevenue celle de 1895[7].

Les exportations d'arachides venues depuis la côte de Coromandel augmentent rapidement et leurs volumes atteignaient 1,6 million de balles en 1902 puis 2,1 millions de balles 3,4 millions en 1909[27], mais celles de Pondichéry sont désormais victimes de la concurrence des ports anglais de Cuddalore et Portonovo[27], d'autant que l'État français préfère ne pas trop investir dans la modernisation du port[40] ni même dans la voie de chemin de fer censée relier Pondichéry à Cuddalore.

Pour les arachides exportées par Pondichéry les volumes ne dépassent plus 0,8 million de bales en 1909 et 1,2 million en 1912[27]. Pour briser cette concurrence, la succursale de Pondichéry de la Banque de l’Indochine, à partir de 1910, envoya des agents dans les principaux centres voisins pour reprendre les exportations d'arachides[27]. Les montants des opérations de la succursale effectuent ainsi une remontée spectaculaire en 1913[27] - [41].

En 1912, environ 84 % des exportations d'arachide de Pondichéry vont à Marseille, contre 7 % à Trieste et 4 % à Anvers. Pondichéry subit alors une forte concurrence de Cuddalore, Madras, Bombay, et Porto Novo[41]. Des usines sont ouvertes au Bengale, à Calcultta et ailleurs, pour la décortication, car la plus grande partie des arachides voyage ainsi[41].

L'apport de l'agronome Carver, pour la jachère dans le Sud des États-Unis

En 1896, l'américain George Washington Carver, futur pionnier en chimie agricole, est embauché par le Tuskegee Institute en Alabama à la demande de Booker T. Washington (1856-1915) et qui est spécialisé en botanique. Il devient directeur de recherche. Intervenant notamment auprès des fermiers du sud des États-Unis, région où la culture répétée du coton avait épuisé les sols, il préconise l'utilisation d'un complément azoté avec la culture de légumineuses, comme des arachides. Ainsi, la récolte de coton est améliorée et les nouvelles cultures permettent d'améliorer les revenus des agriculteurs. Il développe un système de formation agricole en Alabama ainsi qu'un laboratoire de recherche et encourage les agriculteurs américains à ne plus se limiter à la culture du coton, qui épuisait le sol, mais à alterner avec l’arachide. De nombreux agriculteurs ont suivi son conseil. Un monument à la mémoire de Carver se dresse à Dothan (Alabama). De même, il s'intéresse à l'utilisation de la patate douce et de la noix de pécan.

Pour améliorer la commercialisation de ces nouvelles cultures, Carver diversifie leurs usages ; ainsi l'arachide connaît 300 utilisations différentes, allant de la colle à l'encre d'imprimerie, mais il n'est pas l'inventeur du beurre de cacahuètes contrairement à ce que rapporte une légende. Plusieurs brevets sont déposés bien avant. Selon le US National Peanut Board, le beurre de cacahuètes a fait sa première apparition dans le monde à l'exposition universelle de Saint-Louis, où il a gagné la faveur des consommateurs, soulignant ainsi l'énorme potentiel de cette pâte à tartiner, qui demeure cependant pendant longtemps très peu consommée en Europe.

Pendant la Première Guerre mondiale, l'arachide s'est ainsi répandue dans les États du Sud pour remplacer le coton détruit par l'anthonome. L'arachide y est alors cultivée en rotation, principalement avec le coton, le tabac et le maïs[42]. Elle est devenue la première culture commerciale du sud des États-Unis. La commune d’Enterprise en a érigé un en souvenir de l’anthonome, puisque c’est en raison des ravages causés par cet insecte que les agriculteurs ont adopté la culture de l’arachide.

Les exportations du Sénégal sextuplent en vingt ans grâce au rail

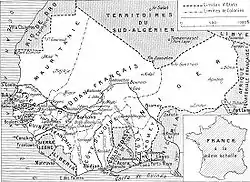

Dans un contexte d’autosubsistance, jusque-là marqué par la culture du riz et du mil[43], entre 1895 et 1914, l'arachide prend une importance croissante dans le commerce extérieur de l'Afrique de l'Ouest française (AOF), aidé aussi par la croissance du chemin de fer sénégalais.

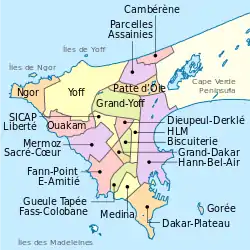

Dans un premier temps ce fut le nord, avec la ligne du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis mise en service en 1885 et qui contribua à une expansion de la production au Cayor, puis dans le Baol occidental[8]. Avant cette ligne, les coûts de transport élevés constituaient une entrave[44] pour les cultures loin des rivières. Le rail et la détermination des marabouts vont permettre une rapide extension des superficies cultivées[44].

Le chemin de fer Dakar-Saint-Louis

À mesure que le réseau de transport s'étend vers le sud et ses nouvelles zones agricoles, la recherche des moyens de transport plus efficaces que par des animaux s'intensifie pour les zones de production d'arachides non accessibles aux canoés[15]. Le chemin de fer Dakar-Saint-Louis, solde une longue lutte entre les dirigeants sénégalais et les Français, pour qui les zones stratégiques de l’ouest du Soudan étaient essentielles à la création d'un grand empire commercial analogue à celui de l'Inde pour les Anglais[15]. Dès 1858, le projet du gouverneur Faidherbe de construire trois postes de caravane entre Saint-Louis et Gorée est approuvé à Paris[15]. En 1859, il informa les dirigeants des royaumes wolof de Bawol, Siin et Saloum que d'anciens traités accordaient à la France le droit d'établir des postes de traite côtiers, de construire des structures permanentes et de ne payer que 3 % de la taxe à l'exportation[15]. En 1886, un an après l'entrée en service du chemin de fer, son principal opposant, Lat Dior est tué avec bon nombre de ses partisans[45].

L'activité commerciale s'est déplacée vers le sud avec le chemin de fer. Les paysans se sont installés le long du rail, notamment à Louga, à Ndande et dans les centres commerciaux du Cayor[15]. Thiès est devenu un entrepôt animé[15]. Dans la seconde moitié des années 1880, les marchands se sont rassemblés « massivement autour des gares, en gardant un œil sur la prochaine récolte d'arachides et ont considérablement bénéficié des facilités de l'administration coloniale »[15]. La culture de l'arachide s'étend à nouveau au début des années 1890, malgré le point bas du cycle de ses prix. Le , l'administrateur de Thiès signala que six à sept trains spéciaux par jour étaient en service[15].

La convention de protectorat de 1891

Le succès de la ligne du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis a incité à l'ouverture en 1888 du tronçon Kayes-Bafoulabé de la future ligne Dakar-Niger. Cependant, la convention de protectorat sur la partie sud du Sénégal actuel ne sera signée qu'en 1891 par la France, pour sa colonisation, après l'avoir divisée en deux entités : le Saloum oriental et le Saloum occidental[43].

L'administrateur Ernest Noirot parle de « côtes intérieures »[44] : chaque nouveau tronçon ferroviaire entraine la création de nouveaux villages sur un rayon de plusieurs kilomètres[44]. Leurs paysans peuvent produire d’importantes quantités sans trop se soucier des coûts du transport, désormais réduits[44]. Noirot estime que si les négociants achetaient leurs arachides contre espèces, les cultivateurs développeraient certainement leurs cultures[46]. En , il devient administrateur du Fouta-Djalon, dans l'actuelle Guinée.

Le système colonial instaure l’impôt régional[43], payé en numéraire, qui oblige les habitants à cultiver de l’arachide pour avoir de l’argent[43]. Pour tirer profit des revenus monétaires, les confréries musulmanes vont contribuer aux déplacements des travailleurs et de leurs familles[43].

L'expansion de la culture d'arachide vers l'est se poursuit dans la région de Yangyang (Linguère), après être devenue prépondérante sur vingt à trente kilomètres de part et d'autre de la voie ferrée (1892-1893), dans le Baol occidental, région la plus productive, où les cultivateurs pouvaient livrer de 300 à 500 tonnes d'arachides par kilomètre de rail[8].

L'essor de commerçants sénégalais

Jusqu'au début du XXe siècle, les autorités coloniales ont encouragé l'essor de commerçants sénégalais, qui ont développé l'arachide dans les campagnes, en particulier la bourgeoisie sénégalaise de Saint-Louis, qui a joué un très grand rôle dans la mise en valeur de ce premier territoire colonial[47]. La traite est alors le domaine presque exclusif de Sénégalais installés le long de la voie ferrée et dans le Cap-Vert[47]. Ces familles commerçantes :

- à Rufisque, Mamadou Bousso, Allé Gaye et Amadou Wade ;

- à Tivaouane, Abdou N'Diaye ; à Pire, Mamadou Hane et Moussa Niang ;

- à Mekké, Mourad N'Daw et Madoune Diop ; à KeUe, Bafa Gaye et Momar N'Dir ;

- à N'Dande, Gora Guèye et N'Dakhaté Gaye ;

- à Kébémer, Boubacar, Detoubab Seek et Doudou Gaye ;

- à Guéoul, Cheikh Diop et Sidi M'Baye ;

- à Louga, Mamadou Cissé, Samba Siga et Momar Gaye[47].

Mais à partir de 1900, l'empire colonial liquide cette première bourgeoisie périphérique au profit direct des maisons coloniales ou de leurs nouveaux agents subalternes[47], sans pour autant accélérer une croissance déjà bien lancée. Vers 1900, nombre de Bordelais et de métis se reconvertissent à l'arachide. Beaucoup se déplacent vers le Cayor[47]. Jusqu'en 1900, le Cayor est resté le centre de gravité de l'arachide, avec 74 % de la production (31 000 tonnes en moyenne)[44], malgré des sols sablonneux[44]. Puis la culture s'étend vers le Baol et le Saloum[44].

L'expansion a surtout eu lieu avant 1900, mais se poursuit après, sur fond de spéculation sur le cours de l'action CFAO (entreprise), cotée en Bourse : de 51 600 tonnes d'arachide exportées en 1895, le Sénégal passe à 140 000 tonnes en 1900, puis 224 000 tonnes en 1909 et même 303 000 tonnes en 1914[47], avant de revenir à 275 000 tonnes en 1918[44]. En 1913, en pleine bulle boursière, l'action CFAO plait aux investisseurs qui l'appellent « Afrique »[48].

Alors que la Banque du Sénégal, fondée en 1854, avance l'argent aux maisons de commerce et que l'absence de droits de douane joue depuis 1869 son rôle de stimulant commercial[8], le rail facilite l'arrivée des grands négociants.

L'expansion de l'arachide du Sénégal permet aussi à Georges Lesieur de créer en 1908 son entreprise, avec trois autres anciens collaborateurs de la société Desmarais Frères, spécialisée dans l'épuration d'huiles végétales pour l'éclairage et qui s'est progressivement orientée vers le pétrole pour l'éclairage. Sa première huilerie à Coudekerque-Branche est mise en service en 1910, et spécialisée dans le traitement des graines d'arachide importées, le déclin de la culture du lin dans la région ayant entraîné une pénurie de graines locales. L'usine compte 300 employés en 1914.

L'accélération de 1909 et les sociétés de prévoyance

Certains administrateurs coloniaux avaient prédit dès 1908 que l'achèvement de la gare de Diourbel en 1909 ferait du Baol l’un des cercles les plus importants[15] du Sénégal. Mais dès 1903, en prévision du futur chemin de fer, des entreprises commerciales tels que Maurel et Prom, Maurel Frères et Pascal et Buhan se sont précipitées à l’intérieur du pays à Bambey et dans les cantons de Fandène à l’est de Thiès et de Ndandol. entre Khombole et Bambey. En , l'administrateur de Thiès observe que « la demande de concessions foncières dans les différents villages, en particulier autour de Bambey, montre clairement que les marchands sont de plus en plus déterminés à s'installer ».

Les rapports de 1903 disent que « des caravanes de chameaux conduites par les Maures couvrent le pays ». Les chameaux sont mis à disposition des marchands pour les transporter à Thiès, Tivaouane et même à Rufisque[15].

Nombre d'ânes et de chameaux en Cayor et Baol en 1904

| Royaume du Cayor | 1885 ânes | 376 chameaux |

| Est du Baol | 2674 ânes | 753 chameaux |

| Ouest du Baol | 2865 ânes | 765 chameaux |

Et de fait, comme prévu, la production s'envole, sur le modèle de l'achèvement du chemin de fer Dakar-Saint-Louis en 1885[15]. Les rapports économiques pour 1909 montrent que les exportations d'arachide ont bondi de 144 139 tonnes en 1908 à 224 326 tonnes en 1909, plus de 50 % en un an. Elles représentent désormais les trois quarts des exportations du Sénégal[15].

Le centre de recherches agronomiques de Bambey, spécialisé dans l'arachide, est ouvert en 1912, afin de sélectionner les espèces les plus adaptées à chaque région[49]. Il a été précédé par la fondation en 1909 de la première société de prévoyance à Diourbel[49], qui lance un programme de forage de puits peu après sa création. Il y aura huit sociétés de prévoyance de ce type en 1935, disposant d'un stock global de 30 000 tonnes de semences sélectionnées[49].

Une nouvelle expansion eut lieu en 1912, année du passage de Thiès-Kayes à Saalum. Cette année-là, Adam, directeur du Service de l'agriculture, se plaignait des dangers de se concentrer sur les arachides et de négliger le mil et d'autres cultures vivrières[15].

Les exportations d'arachides de la région du Saloum sont passées de 26 000 tonnes en 1906 à 54 434 tonnes en 1912[15]. La production a presque doublé de nouveau en 1914, avec 100 000 tonnes environ exportées et put dépasser le Cayor et le Baol pendant la Première Guerre mondiale[15]. Les 200 000 tonnes seront atteintes juste avant la Grande Dépression causée par le krach de 1929, soit un nouveau doublement[15]. Sur 280 000 tonnes de cacahuètes exportées par le Sénégal en 1914, le Cayor produit 55 000 tonnes, le Baol 75 000 tonnes et le Saloum, 100 000 tonnes[15].

Le vieillissement du chemin de fer : ânes, chameaux et camions prennent le relais

Entre 1914 et 1925, le matériel ferroviaire s'est détérioré le long du Dakar-Saint-Louis et n'a pas été remplacé et en 1922 les marchands sont furieux « de constater que leurs arachides n'ont pas été expédiées avant que les pluies de la saison ne viennent gâcher les produits ». L'administration assiste au « spectacle déplorable des caravanes de chameaux venant au secours du chemin de fer »[15]. Entre 1912 et 1926, le nombre d'ânes du Baol est passé de 1 507 à 8 204, ceux du Cayor de 9 400 à 13 478[15]. Des ventes record d'ânes sont signalées à Louga, Kajoor, Diourbel et Kaolack en 1926[15]. En 1924, Dakar sera reliée à Rufisque par une route empierrée[44]. Pour transporter l'arachide plus rapidement et plus efficacement que les chameaux et les ânes, le Sénégal a commencé à importer des voitures et camions moins chers construits aux États-Unis lorsqu'ils sont devenus disponibles vers 1925[15]. Après 1925, les matériaux utilisés sur les rails ont de plus été remplacés massivement[15]. L'articulation des réseaux ferroviaire et routier permet l’intégration des zones de production[44], les axes Dakar/Saint-Louis et Dakar/Kaolack étant déjà les plus pratiqués par les caravanes[44].

Le XXe siècle

La végétaline et les huileries des ports au tournant du siècle

Au tournant du XXe siècle, l'huilerie allemande a percé sur les marchés de la mer du Nord et de l'Europe centrale, ce qui a fait temporairement chuter les exportations de Marseille[8]. L'huilerie marseillaise s'est ensuite imposée grâce aux beurres végétaux, aux huiles d'arachide, et à ses huiles mélangées arachide-olive, dites huiles « fines », pas trop fruitées et bon marché, qui représentaient en 1904 les deux tiers de la consommation française, et rayonnaient grâce aux tarifs préférentiels, ne variant pas proportionnellement à la distance parcourue, institués par le chemin de fer à la fin des années 1870[8].

- À Marseille, le lancement de la Végétaline par les huileries Rocca, Tassy & de Roux au tournant du siècle va stimuler les débouchés de la culture de l'arachide. Dès 1896, elles emploient 1800 ouvriers[50] et lancent la marque Végétaline, la première faite de beurres végétaux[50], à base de graine de coco ou d'huile de coprah totalement hydrogénée, pour élever la température de fusion de nimporte quelle huile et d'obtenir ainsi un produit plus dur à température ambiante. La marque reçoit le Grand Prix de l'Exposition Universelle de Paris de 1900[50] et un brevet est déposé le . Rocca, Tassy & de Roux est rapidement imitée par d'autres industriels : Magnan frères, les Établissements Verminck, Darier de Rouffio, Établissements Roberty, ou la société Coco Provence[50]. Les marques se multiplient : Cocose, Oréose, Beurréose, Beuriette, Coco fruitine, Coco Provence Les Cocogène, Cocolina, etc. Les deux tiers de la production sont exportés vers l'Angleterre, les Pays-Bas, la Scandinavie, l'Allemagne et le Danemark[50]. Rocca, Tassy & de Roux exploite trois usines à Marseille et son patron Emilien Rocca en construit une à Hambourg en 1902 et une autre à Genève en 1908, un an avant de nouveaux brevet permettant d'utiliser aussi l'huile d'arachide[50].

- Bordeaux, qui constitue au début du XXe siècle le deuxième pôle huilier d'importance en France, spécialisé dans le négoce des graines oléagineuses - essentiellement l'arachide originaire d'Afrique de l'Ouest[8]. L'huilerie était aussi présente : à la veille de la Première Guerre mondiale, trois usines importantes assuraient l'essentiel de la production bordelaise - soit 200 000 kilos par jour- : la Grande Huilerie Bordelaise, l'Huilerie Franco-coloniale et Calvé-Delft[8], issue de la fusion en 1897 de Delft et de Calvé, société fondée par Emmanuel et Georges Calvé, et futur composante d'Unilever[51], lorsque la fusion les unira à Lever Brothers, société de William Lever, qui vers 1900-1910 a déjà racheté la plupart de ses concurrents britanniques et investi dans l'usine Lever, près de Liverpool, en Angleterre, renommé Port Sunlight. Les usines bordelaises d'huiles d'arachide exportaient dès avant la Première Guerre mondiale, avec un total de 29,847 quintaux en 1913, dont 9,704 quintaux aux États-Unis (environ un tiers), et 5,852 au Danemark (environ 18 %), la deuxième destination[52].

Les autres pôles français étaient :

- Lille, qui travaille 60 000 tonnes d'oléagineux en graines en 1898, mais pas d'arachide, car venues essentiellement de Russie et des Indes[8] ;

- Le Havre, qui abrite depuis la fin du XIXe siècle les établissements Desmarais (10 000 kilos d'huiles par jour), qui se lancent aussi dans le pétrole, et dont les « crèmes Rufisque » ont une très bonne réputation[53]. Le Havre compte aussi l'Huilerie de l'Ouest, propriété de la famille Deutsch de la Meurthe (60 000 kilos de graines par jour), alimentés d'arachide venues du Sénégal, des Indes et d'Amérique du Nord[8] ;

- À Dunkerque se trouvent l'Huilerie Marchand, fondée en 1845, et l'Huilerie Lavergne, fondée en 1870[8].

L'entre-deux guerres

Les États-Unis ont augmenté leur production d'arachide pendant la Première Guerre mondiale, en raison des besoins du marché européen et des dégâts causés par le Bollwee-Will aux producteurs de coton. La production arachidière est passée de 343 600 tonnes sur 422 000 hectares en 1916 à 523 847 tonnes sur 745 601 hectares en 1917[54]. Le commerce se durcit après la guerre, suite aux pénuries : la loi de interdit l'exportation hors de France des tourteaux d'arachides en coques.

L'Inde assure la moitié des exportations mondiales au début du siècle

Les années 1920 et 1930 voient les échanges se spécialiser autour d'empires coloniaux : l'industrie huilière française se bâtit sur l'arachide sénégalaise, les industries hollandaises et anglaises sur le coprah et le palmiste, tandis que le soja chinois s'exporte vers l'Allemagne et les États-Unis[55]. Dès le début du XXe siècle, l'Inde était devenue leader planétaire du colza (près de 60 % des exportations mondiales[55]), même si l'Europe connaît la culture du colza depuis au mois 1850[55] : d'importantes surfaces y sont consacrées (90 000 hectares en France, 140 000 hectares en Roumanie, 180 000 hectares en Allemagne[55]). Mais la culture du colza a ensuite régressé en Europe, où elle occupe à peine 100 000 hectares en 1933, tandis que les provinces britanniques indiennes deviennent les principales régions productrices de colza[55].

L'Inde devient aussi, au début du XXe siècle, leader pour les échanges d'arachide (50 % des exportations mondiales, le Sénégal en assurant 36 %)[55], grâce à la nouvelle variété qui a été implantée après le ravage de ses plantations par une maladie entre 1885 et 1895. Ensuite, le rôle des producteurs asiatiques d'oléagineux décline[55]. Les exportations indiennes d'arachide et de colza baissent, ce sera surtout pour l'arachide après la surproduction mondiale de 1927-1928, qui écrase les cours mondiaux dès 1927. La Chine exporte de moins en moins de soja et de colza, tandis que les exportations africaines augmentent leur part de marché[55]. En France, l'essentiel de l'approvisionnement vient des colonies, grâce à l'arachide, et la production de colza régresse jusqu'en 1942[55].

La montée des huileries dans le tiers monde, d'abord au Sénégal

Dans les années 1920, l'arachide domine la production et les échanges mondiaux d'oléagineux[55]. En équivalent huile, la production d'arachide représente 50 % environ de la production mondiale des trois graines[55], et un pourcentage un peu inférieur des échanges. Jusqu'en 1938, l'arachide est la graine oléagineuse essentielle, le colza servant de recours[55]. L'utilisation du tourteau, notamment dans l'alimentation animale n'est alors pas encore très répandue. Les agronomes ne parlent pas encore d'oléo-protéagineux comme le soja, qui pèsera à la fin du XXe siècle 90 % des échanges en volume des trois graines (soja, colza et arachide)[55], grâce aux États-Unis. Mais il n'apparaît dans les statistiques agricoles américaines qu'en 1924[55].

La Première Guerre mondiale fait monter les cours de l'arachide mais aussi de l'huile de palme du Dahomey. La production repart, malgré les ponctions opérées par l'armée française sur la main d'œuvre du Sénégal[56]. L'inflation en Europe dope les prix de vente mais affaiblit le franc français et le franc CFA, dont la valeur plus faible rend moins chers les produits venus du Sénégal. Le transport est plus cher, les salaires en Métropole montent, le charbon n'arrive plus en Afrique. La filière arachide décide alors de transformer son produit sur place, en utilisant les coques pour produire de l'électricité.

Les premiers projets d'usine de transformation de l'arachide naissent juste avant ou pendant la Première Guerre mondiale. M. de Chessin, ingénieur-Frigoriste de retour des États-Unis part au Sénégal construire un abattoir à Lyndiane[57]. En 1912, De Chessin appelé à Lindiane près de Kaolack, pour des travaux concernant l'huilerie et les Salins du Saloum[58] - [59]. Un autre projet, en à Dakar, de Jean-Louis Turbé, futur président de la Chambre de Commerce de 1924 à 1946, ne commencera à fonctionner qu'en 1924. Elle sera reprise, en 1938, par le danois Viggo Qvistgaard-Petersen, qui l'agrandit considérablement[60].

À la fin de la guerre, en quelques mois, une hausse de 150 % du charbon, à un prix prohibitif de 117,50 francs met en situation délicate la Compagnie africaine d'électricité. D'autres combustibles sont envisagés. Le , le président du Conseil d'administration, Prom, propose l'utilisation des coques d'arachides pour la centrale électrique[61]. Sur un consommation totale de 6 000 000 kWh pour l'AOF, le Sénégal utilise à lui seul 4 millions de kWh[61]. Dakar passe de 840 000 kWh en 1923 à 3 540 000 kWh en 1930, soit une consommation multipliée par 4 en 7 ans[61].

Dès 1920, apparait la première usine, à Diourbel, où un ingénieur mécanicien et cinéaste, M. Girard s'est installé pour faire du décorticage la glace au cercle de Diourbel. En 1920, il chète une presse pour faire de l'huile, en association avec le commerçant Cangran pour former en , la Société Electrique et Industrielle du Baol (SEIB). Le moteur servant à faire tourner l'usine donne également de l'électricité. À la demande de l'Administrateur de Diourbel, le courant électrique est dispensé à toute la ville.

En 1920 aussi, l'ingénieur E.R. Gaudart et V.Q. Petersen fondent l'Huilerie ouest-africaine (H.O.A.), qui démarre en à Kaolack, proche de l'embouchure du fleuve et aura aussi l'huilerie HOA à Dakar. Gaudard, industriel à Kaolack, est à cette ocasion autorisé à poser sur le domaine public une canalisation destinée à amener à ses usines l'eau pompée dans le Saloum, à 60 centimètres sous le niveau du sol.Kaolack a ainsi son usine en 1921, après Diourbel, et avant Ziguinchor et Louga, observe aussi l'historien Jean Suret-Canale[62]

L'augmentation du prix des frets pendant la Première Guerre mondiale, « dans de notables proportions », conduit "quelques maisons de commerce à installer des usines de décorticage de l'arachide dans les ports, à Rufisque, Dakar, Kaolack, Saboya et Ziguinchor, observe en 1924 le journal La Vie technique et industrielle. Ces usines ont besoin de courant électrique. L'année 1927, celle du krach, voit la mise en service de la Société Électrique et Industrielle du Baol (SEIB) et de la Société Électrique et Industrielle de Casamance (SEIC) qui assurent respectivement l’alimentation de Diourbel et de Ziguinchor[63], alors que Saint-Louis, Louga et Kaolack doivent être alimentées depuis 1925 par la Compagnie Africaine d’Électricité, succédant au Groupe Carpot de Bordeaux.

À Louga l'éclairage électrique devait être donné dans les premiers jours de [64], tandis qu'à Diourbel, l'huilerie traite une moyenne de trois tonnes de graines par jour, soit seulement environ 400 tonnes d'huile par an. L'usine électrique de Louga n'est en fait installée qu'en 1929. En 1931, le docteur Decomis, qui y détient une fabrique de glace, achète le matériel d'huilerie de la maison Peyrissac, installée à Saint-Louis, pour fonder « l'Huilerie du Cayor » à Louga et à Dakar, car il pense qu'il est plus rentable d'exporter l'huile que l'arachide décortiquée. Cette implantation a provoqué un afflux de population rurale vers Louga[65], qui polarise un certain nombre de sièges des « opérations » de ramassage de graines d’arachide[65]. Le gros de la main-d’œuvre, 350 à 400 travailleurs, est recruté localement, à l’interieur de la ville ou dans les villages autour de Louga, et même dans le Djolof[65].

L'industrie savonnière ne sera développée au Sénégal que dix ans plus tard, en 1930, par la Société des Huileries et Savonneries de l'Ouest Africain (HSOA). Le port de Dakar profite peu à peu de l'exportation du Cayor et du Baol occidental et des projets d'extension vers les hydrocarbures, qui permettent d'utiliser des fûts dans les deux sens (au départ pour l'huile d'arachide, au retour pour l'essence) mais ne ravira définitivement la première place à Rufisque, le grand port de l'arachide (117 964 tonnes exportées en 1913) jusqu'à la Première Guerre mondiale, que lors de la crise économique des années 1930[8].

Dès 1933, la production atteignait 7 à 8 tonnes par jour d'huile d'arachide sur le sol sénégalais[66]. En moyenne, un quintal d'arachide décortiquées équivalent à 141 kilos d'arachides en coques et fournissent, en huilerie, 45 kilos d'huile. Le poids en huile est donc inférieur à un tiers du poids en coques[4].Si vers 1930, les exportations d'huile se chiffraient à 4 000 tonnes[67] en 1936, le Sénégal compte six huileries dont la capacité de fabrication atteint 18 000 tonnes d'huile. Par ailleurs, entre 1930 et 1938, une demi-douzaine d'industries fonctionnent dans d'autres branches d'activités : brasserie, biscuiterie, savonnerie, air liquide, sacs et emballages, mais à partir de 1951 les dix usines pouvaient produire 150 000 tonnes d'huile et dès cette année, la transformation sur place de la totalité de la production arachidière était jugée « désormais possible ». Une décennie après, lors de l'Indépendance, la production de Lesieur (entreprise) (73 100 tonnes d'huile brute et 83 200 tonnes de tourteaux) sera en 1963 nettement supérieure à celle du Groupe Petersen (30 000 tonnes d'huile et 34 000 tonnes de tourteaux.

L'Inde et le Sénégal écrasent les prix dès 1927

Alors que les exportations de l'Afrique occidentale française ont quasiment doublé de 1913 à 1928, passant de 240 000 tonnes à 430 000 tonnes, elles ne rattrapent pas celles de l'Inde qui totalisent plus de 700 000 tonnes au cours de cette même année 1928, une offre mondiale gigantesque qui pèse sur les cours avant même que la demande ait fléchi dans les pays consommateurs d'Europe[68]. Résultat, la crise qui démarre en 1927 est encore plus profonde que la précédente, celle de 1883-1885. Sur le marché, le prix du quintal d'arachide à Marseille s'est en effet encore plus effondré : 250 francs en 1927 puis 184 francs en 1929, et 105 francs en 1932 et même 70 francs en 1933, une division par quatre en six ans[69]. Plus globalement, la baisse des prix des produits tropicaux est bien plus importante que celle des prix mondiaux, dont l'indice général baisse de 50 % de 1931 à 1936[70], alors que les prix-or des six principaux produits végétaux de l'A.O.F. chutent eux de 70 %, 80 % et même 90 % en 1934[70].

Malgré la baisse des prix, ou grâce à elle, les exportations d'arachide au départ de Dakar sous forme d'huile commencent en 1927, contribuant à l'optimisme, et atteignent un peu plus de 4 000 tonnes en 1930[62], contribuant à inonder un marché mondial jusque-là fermement contrôlé par les industriels en Europe. Le Krach de 1929, qui a commencé dès 1927 concernant l'arachide[69], ne provoque pas une correction immédiate. Les surfaces arachidières continuent à monter pour approcher 700 000 hectares en 1930 contre 425 000 hectares en 1919[44]. L'empire colonial est aidé par la confrérie des Mourides qui ont construit une puissante idéologie fondée sur le travail, permettant la conquête de nouvelles terres[44]. La disparition en 1927 d'Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie des Mourides n'a fait que renforcer les défrichements[44], comme l’arrivée du rail à Mbacké en 1931[44]. La chute brutale des exportations d'arachide en graine, de 520 000 tonnes en 1930 à 200 000 tonnes deux années plus tard ne se produit que trois ans après la chute des cours[71] - [69].

Le négoce traditionnel déstabilisé

Le Krach de l'arachide, déstabilise « l'appareil commercial de la traite » de l'arachide, déployé dans une tout autre perspective, dans les années 1920, dans les moindres escales, avec l'usage du camion depuis 1925[47]. Il fragilise les plus influents et les plus anciens. Ainsi, Bordeaux perd son quasi-monopole du commerce de l'arachide avec le Sénégal, au profit de grandes entreprises étrangères ou provençales : la CFAO marseillaise, et la Société Commerciale de l'Ouest Africain, forte d'une participation suisse, puis, après 1928, Unilever[8]. Ils bousculent, au sommet de la filière arachide, les traditionnels négociants Maurel & Prom, Louis Vézia (1851-1931), ou Charles Peyrissac[72], et ses comptoirs essaimés le long de la ligne Dakar, Thiès, Kayes, Bamako[70], où l'arachide est échangé contre le riz d'Indochine, mais aussi sucre, thé vert, alcools et quincaillerie[70]. Sa société réalisait, avant le krach de 1929, des taux de profit impressionnants : 115 % en 1922, 50 % en 1923, 62 % en 1924, 39 % en 1925[70], et a distribué des dividendes de 14 % de 1923 à 1926[70].

La loi protectionniste de 1933 et le soutien des prix, après la relance avortée de 1932

Dès , Lucien Maurel, vice-président de la section de l'Afrique occidentale de l’Union coloniale française, demande au gouvernement une baisse des tarifs ferroviaires, pour l'arachide. Ce dernier cède, tout en mettant en avant un soutien aux « petits planteurs », y compris par les crédits agricoles[68]. Puis le grand négociant Charles Peyrissac souligne la gravité de la crise en réduisant en 1933 son capital de 50 à 25 millions de francs[70].

La loi du , défendue par le ministre des colonies Albert Sarraut instaure alors un droit de douane de 20 francs par quintal d'arachide importé en France[69], sur un cours mondial de 70 francs, soit près du tiers. Les colonies, territoire français, en sont dispensées. La recette de la taxe créée en 1933 sera affectée à subventionner le prix d'achat de l'arachide aux paysans. Dans l'immédiat, la revalorisation du prix de l'arachide est de 45 %[71]. L'effet n'est pas immédiat : en 1934, les exportations d'huile d'arachide sénégalaise retombent à zéro. Puis l'énorme machine procoloniale mise en place joue : alors que jusque là les exportations d'arachide en provenance d'Extrême-Orient étaient importantes, coïncidaient avec des exportations africaines plus faibles car il existait une concurrence directe entre les deux origines. Mais ensuite, au cours de trois années d'après-krach (1932, 1935 et 1937), les exportations d'arachide en provenance d'Extrême-Orient et d'A.O.F. se déplacent dans le même sens[73]. Le résultat de cette politique douanière agressive sera l'éviction partielle des arachides indiennes au profit des arachides coloniales.

Par la circulaire du , le gouvernement avait déjà voulu relancer et encadrer l'arachide du Sénégal : les opérations de vente doivent avoir lieu dans 175 localités dites « points de traite » ou « escales », situées sur la voie ferrée ou une route.

Malgré la crise, l'expansion via les défrichages et l'immigration au Saloum

Malgré la baisse des débouchés commerciaux et des prix, l'administration coloniale a relancé la production arachidière entre 1929 et 1946 dans la zone du Saloum, via une immigration massive, sur un vaste Front pionnier, des populations musulmanes wolof des confréries Mouride et Tidiane[43] : au fur et à mesure que la population augmente, la production d'arachide suit[74].

L'arachide vit alors un véritable « boom » grâce au protectionnisme et à la structuration de « coopératives » de producteurs assurant progressivement des prêts aux paysans et la distribution de semences[75].

Une mosaïque de peuples et de cultures s'installe sur de nouveaux territoires chaque année, toujours plus dans l'intérieur des terres, et fait que le Saloum oriental va représenter 57,9 % des exportations globales de la colonie du Sénégal entre 1929 et 1940[43]. Les rendements ont beau être faibles, les prix encore assez bas, les cultivateurs y remédient en augmentant massivement les surfaces cultives, en défrichant, peu importe l'usure des sols. D’importantes réserves forestières sont créées car le « dessèchements » du territoire provoqué par l'extension de l'arachide inquiète les services techniques de l’administration coloniale[75].

La production 1938-1939 remonte à 584 000 tonnes, mais cette expansion est fragile : celle de la campagne 1942-1943 retombera à seulement 183 000 tonnes, trois fois moins, les sols se desséchant et l'exportation en France devenant impossible à partir de 1943, avant de rebondir très partiellement en 1943-1944, à environ 281 000 tonnes[76].

Le décret du 8 avril 1938, protégeant les huileries existantes

Les exportations reprennent dès 1936, surtout à destination d'Afrique du Nord, où des usines s'équipent pour le raffinage des huiles brutes[62]. En 1937, les exportations d'arachide de l'Afrique-Occidentale française dépassent 5 000 tonnes, inquiétant pour la première fois les huiliers de la Métropole[62]. Ils obtiennent, par le décret du , que le contingent d'huile admis en franchise de droits de douane dans la Métropole soit plafonné à 5 800 tonnes. Et surtout qu'il soit réservé aux « antérioritaires » ayant exporté avant 1938, pour décourager l'ouverture de nouvelles usines sur place[62]. L'un des principaux bénéficiaires à Dakar est le danois Viggo Qvistgaard-Petersen, présent aussi à Rufisque, depuis une douzaine d'années. En 1938, la valeur des produits arachidiers représente déjà la moitié des exportations totales d'Afrique-Occidentale française. Le Sénégal en a le quasi-monopole.

La guerre amène à suspendre cette réglementation : le contingent est brutalement porté à 45 000 tonnes, en raison des graves pénuries causées par le blocus maritime des navires anglais, bloquant l'arrivée de l'arachide à Dunkerque. La situation ne se débloquant pas, les huiliers sénégalais se tournent vers le marché des colonies d'Afrique du Nord, qui subit une double pénurie : huiles de tables et carburants.

Pénuries et montée de l'Argentine et du Maghreb

Dès 1939, le cours de l'huile emprunte une pente ascendante raide qui ne culminera qu'en 1951[42]. De 1939 à 1944, sous l'effet de ces cours mondiaux très élevés, l'Argentine exporte des quantités importantes de décortiquées et d'huile pendant les années de guerre[42].

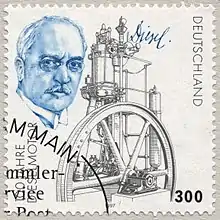

En Afrique du Nord, la pénurie de carburants causée par la Guerre immobilise tous les véhicules utilitaires et paralyse tout le Maghreb. L'huile d'arachide est utilisée comme carburant de remplacement, pour pallier la pénurie de gasoil pour les moteurs Diesel[62]. Rudolf Diesel, inventeur du moteur du même nom, a en effet assuré deux décennies plus tôt que sa technologie pouvait s'accommoder aussi de ce type de carburant, à titre provisoire.

À partir de 1940, la pénurie de carburants étant plus sensible au Maghreb qu'ailleurs, l'huile d'arachide et l'alcool de vin fournirent les ersatz indispensables[77]. La question du carburant de synthèse en partant des matières grasses végétales est très poussée sur place, observe un reportage du magazine Le Chasseur Français[78]. L'Algérie est alors à court de carburant, expliquera dans l'un de ses livres l'écrivain Roger Frison-Roche[79], figure de la « Mission Transsaharienne Mory », qui réunit de mars à pour 9 000 km aller-retour entre Alger et Cotonou, à travers le désert, avec 3 camions Berliet de la société des transports Mory. Alors que la pénurie de carburant est générale, l'objectif est de tester le remplacement du gasoil par de l’huile d’arachide produite en Afrique coloniale française, en allant se ravitailler « à la source » et prouver du même coup son efficacité, en l’utilisant comme carburant pour le trajet du retour[80]. Le veto à l'exportation de l'huile d'arachide du Niger conduit finalement la mission au Dahomey pour y chercher de l'huile de palme.

Le lobbying des huiliers sénégalais auprès de Vichy

L'huile d'arachide, si précieuse pour les conserves, disparaît en métropole durant l'été 1940[81]. Les prix de l'huile s'envolent, sur fond de spéculation sur la mobilisation de nombreux travailleurs sénégalais lors des deux mois de la bataille de France (mai-).

Malgré ces prix soudain très rémunérateurs, l'économie coloniale reste le système « primitif et paresseux » décrit par le géographe français Jean Dresch[82]. Le seul essor, timide, des industries, concerne les huileries du Sénégal[82], mais sur fond d'administration locale dominée et d'isolement de l'AOF entre 1940 et 1943 : l'installation d'usines est en fait strictement contrôlée par les grandes sociétés déjà implantées au Sénégal, qui tolèrent difficilement tout nouveau venu[82]. Seule la vieille CFAO (entreprise) peut mettre en route en 1940 son huilerie de Rufisque, approvisionnée par l'usine de décorticage de la société de Viggo Qvistgaard-Petersen, également installée à Rufisque entre 1935 et 1938[72]. Les autres industriels se heurtent à des obstacles. Le projet de délocalisation à Dakar de l'usine Lesieur du Nord de la France, étranglée par le blocus de Dunkerque par les navires anglais est freiné.

Pour protéger leurs marges bénéficiaires, ainsi gonflées en s'opposant à toute nouvelle concurrence, les huileries coloniales de Dakar font du lobbying auprès du régime de Vichy[82], dans le sillage des privilèges que leur avaient accordées la loi du et le décret du .

Pierre Boisson est nommé le [83] Haut-Commissaire de l'Afrique française pour le régime de Vichy et le restera jusqu'au . Ce fidèle du maréchal Pétain a bénéficié du patronage d'Albert Sarraut, personnalité dominante du parti colonial entre les deux guerres[84].

Dès , lors de la bataille de Dakar, il a repoussé le débarquement des forces alliées menées par le général de Gaulle et créé dans la foulée, en , la « Légion française des combattants d’Afrique Noire »[85], destinée aux seuls anciens combattants puis ouverte à tous les « Aoffiens ».