Mouridisme

Le mouridisme ou Mouridiyya (ou encore de façon complète tariqa mouriddiyya) est une confrérie soufie, la deuxième à pénétrer au Sénégal après la Tijaniyya où, avec la Gambie, elle est presque exclusivement implantée. Cette confrérie est fondée à la fin du XIXe siècle par Ahmadou Bamba[1] et joue un rôle religieux, économique et politique de premier plan au Sénégal[1].

Confrérie des Mourides

| Fondation |

|---|

| Zone d'activité | |

|---|---|

| Type | |

| Capitale spirituelle | |

| Pays | |

| Coordonnées |

14° 52′ 00″ N, 15° 52′ 00″ O |

| Langue |

| Effectif |

3-4 millions |

|---|---|

| Fondateur | |

| Fondateur | |

| Calife |

Mouhamadou Mountakha Mbacké (depuis le ) |

| Personnes clés | |

| Affiliation |

|

La tradition mouride est fortement marquée par la culture islamique. Les fidèles effectuent un pèlerinage annuel dans la ville sainte de Touba, au centre du Sénégal, à l'occasion du Magal, qui commémore le départ en exil, en 1895, d'Ahmadou Bamba sous la pression de l'autorité coloniale française.

Étymologie

Le terme « mouride » dériverait du verbe irâda يريد », vouloir), qui donne murīd (« مُريدْ »), « celui qui veut », « celui qui aspire ».

Théologie et organisation interne

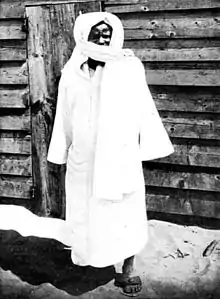

Le mouridisme a été fondé par Ahmadou Bamba (1853-1927), un homme musulman établi au Sénégal. Il est un théologien asharite, un faqîh maléquite, fondateur de sa propre voie soufi.

Ahmadou Bamba, dans un contexte où la colonisation avait provoqué un choc social et culturel important, va peu à peu être reconnu par ses pairs comme l'héritier spirituel du prophète (qotb ou « pôle de sainteté ») "envoyé" par Dieu tous les cent ans et chargé de revivifier l'islam.

Pour mener cette mission à bien, Ahmadou Bamba prôna une théologie influencée par la secte Qadiriyya, à laquelle appartenait le maître de son père, Sidiyya[2]. Le mouridisme est ainsi considéré comme une branche de la Qadiriyya, même s'il a aussi été influencé par la Tijaniyya et l'œuvre de Al-Ghazali. Cette réforme, avant tout pédagogique et spirituelle, entraina une réforme profonde de la société sénégalaise.

Sa doctrine repose sur quatre principes fondamentaux : la foi en Dieu, l’imitation du Prophète Mohammed, l’apprentissage du Coran et l’amour du travail[3]. Les Mourides assimilent à l'islam des traditions propres au peuple wolof, ce qui est le cas de la sanctification du travail, ou encore leur attachement très fort aux notions d'entraide et de solidarité.

Chaque année, de nombreux mourides se rendent en visite pieuse (ziarra) dans leur ville sainte de Touba, au centre du Sénégal. Environ un million d'entre eux ont effectué le "pèlerinage" annuel, le Magal, en [4] - [5]. Les plus orthodoxes des musulmans considèrent la dévotion extrême à Ahmadou Bamba et à sa lignée de successeurs comme de l'idolâtrie[1], là où les disciples n'y voient que la demande d'intercession « Tawassoul » et la recherche de bénédiction tabâruk

La confrérie est « organisée selon une structure décrite par certains comme féodale, elle est fondée sur l’obéissance totale à une autorité spirituelle, le khalife général, descendant en ligne directe du fondateur »[6].

Histoire du mouvement

Pendant le mois de Ramadan en 1883, Ahmadou Bamba réunit les enseignants et les élèves de l'école de Patar et leur dit : « Le prophète m'est apparu pour me signifier que dorénavant, je devais éduquer les âmes par la volonté spirituelle et non point me limiter à l'enseignement pédagogique. »

Beaucoup parmi les disciples décident de partir alors qu'une quarantaine d'entre eux choisissent de rester. Le but des disciples qui voulaient se rattacher à Ahmadou Bamba devait être la communion avec Dieu. Ils seront les Mourid Allah (Ceux qui aspirent à Allah).

Khalifes

Après la disparition d'Ahmadou Bamba en 1927, cinq de ses fils lui succèdent comme « khalifes » par ordre d'âge. Après le décès du dernier de ses fils en 2007, les petits-fils du fondateur accèdent au califat.

| Khalife | période | date de naissance | date de décès | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké | 1927 - 1945 | 1888 | |

| 2 | Cheikh Mouhammadou Fadl Mbacké | 1945 - 1968 | ||

| 3 | Cheikh Abdoul Ahad Mbacké | 1968 - 1989 | 1914 | 1989 |

| 4 | Cheikh Abdou Khadre Mbacké | 1989 - 1990 | 1914 | 1990 |

| 5 | Cheikh Saliou Mbacké | 1990 - 2007 | ||

| 6 | Cheikh Mouhammadoul Amin Bara Falilou Mbacké | 2007 - 2010 | 1925 | |

| 7 | Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké | 2010 - 2018 | ||

| 8 | Serigne Mountakha Mbacké | Depuis 2018 | 1930 |

Pendant l'époque d'Amadou Bamba, certains disciples réalisés ont eu à être nommés cheikh. Ce fut le cas par exemple de Mame Cheikh et Mame Thierno quand celui-ci fut exilé par les colons français, mais ce processus de délégation s'estompa en 1912, année où fut consacré le dernier cheikh, Madiba Sylla à Diourbel. Une exception a lieu en 1987 quand Béthio Thioune est nommé par Cheikh Saliou.

Influence politique et économique

La confrérie des mourides est en expansion et possède une influence forte sur la vie politique du Sénégal[6]. Son chef spirituel est consulté par les politiciens de tous bords[6].

Elhadji Falilou Mbacké, le deuxième calife, a ouvertement soutenu Léopold Sédar Senghor, de confession chrétienne, premier président du Sénégal indépendant[3]. Serigne Abdoul Ahad Mbacké, troisième calife, a vigoureusement soutenu Abdou Diouf à la présidentielle de [3].

Aux plans économique et social, ils assurent logement, nourriture et apprentissage intellectuel — par l’enseignement coranique — à des enfants. Ils ont aussi des détracteurs, qui leur reprochent leurs irrigations, leurs cultures intensives, et leurs aides sociales.

Les califes mourides sont en général très influents non seulement parce qu'ils sont les guides spirituels d'environ 2 à 3 millions d'adeptes, mais aussi parce qu'ils sont de facto les chefs temporels de la ville de Touba, la capitale spirituelle des mourides, devenue peu à peu la deuxième ville du Sénégal du fait de son poids démographique et économique.

D'autres fils ou petit-fils d'Ahmadou Bamba ont été aussi influents que les califes, bien qu'ils n'aient pas accédé au califat, comme :

- Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma, connu pour son engagement pour l'éducation et le développement socio-économique des masses, ainsi que par son influence auprès de dirigeants politiques africains engagés, il est décédé en 1978 ;

- Mouhamadou Mourtada Mbacké, le « marabout de la diaspora », connu aussi pour avoir initié bénévolement de nombreuses structures scolaires à travers le Sénégal, il est décédé en 2004. Actuellement, son fils et successeur Serigne Mame Mor Mbacké est en train de perpétuer son œuvre en y ajoutant d’autres structures nouvelles mais conformes à sa vision progressiste de la modernité. Avec lui le mouridisme traverse une phase importante au sein de la diaspora.

Serigne Saliou Mbacké était le plus grand producteur agricole du Sénégal. Il exploitait un domaine de 45 000 hectares, à Khelcom, un village de l’intérieur du pays[3].

Baye Fall

Un des plus célèbres disciples d'Ahmadou Bamba fut Ibrahima Fall. Il fonda une communauté de vie appelée les Baye Fall qui substitue le travail manuel, la mendicité et le dévouement à une piété usuelle comme la pratique des prières et le jeûne, ce qui leur vaut de nombreuses critiques de la part d'autres musulmans. Du fait de leurs dreadlocks, les Baye Fall sont souvent confondus par les étrangers avec les rastas[1].

Lieux de cultes

Les deux principaux lieux de culte du mouridisme sont la grande mosquée de Touba, construite en 1932, et la mosquée Massalikul Jinaan, construite en 2019.

Personnalités liées à la confrérie mouride

- Serigne Sam Mbaye, islamologue

- Mouhameth Galaye Ndiaye, islamologue

- Abdoulaye Wade, président de la république du Sénégal de 2000 à 2012

- Cheikh Anta Diop, historien, anthropologue, égyptologue et homme politique sénégalais

- El Hadji Ndiouga Kébé, homme d'affaires

- Madické Niang, avocat, homme politique

- Youssou Ndour, auteur-compositeur-interprète, musicien et homme politique

- Cheikh Lo, chanteur et musicien

Notes et références

- Emmanuel Brisson, Reportage sur les Mourides, 2008, sur le site de Grand reportage.

- Hamès Constant, « Cheikh Hamallah ou Qu'est-ce qu'une confrérie islamique (Tarîqa) ? », Archives de sciences sociales des religions, nos 55-1, , p. 67–83 (DOI 10.3406/assr.1983.2273).

- Cheikh Yérim Seck, « Le mouridisme, de père en fils », Jeune Afrique, (lire en ligne, consulté le ).

- « "Sénégal : des pèlerins à Touba" », sur SaphirNews.com,

- « "Touba fait le plein en conjurant soif et maladie" », sur Nettali.net,

- Emmanuel Brisson, Reportage (page 3) sur les Mourides, 2008, sur le site de Grand reportage.

Voir aussi

Bibliographie

- Abdou Seye, Des hommes autour du Serviteur de l'Envoyé - Aperçu biographique de disciples de Cheikh Ahmadou Bamba, Édition 1438 h / 2017.

- (en) O’Brien Donal B. Cruise, The Mourids of Senegal. The Political and Economic Organization of an Islamic Brotherhood, Oxford, Clarendon Press, 1971, XXII-321 p. (Publication d'une thèse de 1969)

- Omar Ba, Cheikh Ahmadou Bamba face aux autorités coloniales (1889-1927)

- Jean Copans, Les marabouts de l’arachide. La confrérie mouride et les paysans du Sénégal, Paris, Sycomore, 1980, 263 p. (Thèse Paris, EHESS, remaniée)

- Momar Coumba Diop, La confrérie mouride : organisation politique et mode d’implantation urbaine, Lyon, université de Lyon, 1980, 273 p. (Thèse de 3e cycle)

- Youssouf Diop, « La signification du mouridisme dans l'actuel contexte socio-politique du Sénégal », université de Dakar, 1983, 118 p. (Mémoire de Maîtrise)

- Ousmane Kane, « Les marabouts sénégalais et leur clientèle aux États-Unis. Une économie spirituelle transnationale », Afrique contemporaine, no 231, , p. 209–228 (DOI 10.3917/afco.231.0209)

- Mamadou Mbodj (dit) Pape Coumba, Le mouvement des jeunes dans la confrérie religieuse des mourides. Essai d’analyse et d’interprétation, Dakar, université de Dakar, 1980, 149 p. (Mémoire de Maîtrise)

- Oumar Mbaye, Le mouridisme sous le khalifat de Cheikh Mohamed Fadilou Mbacké (1945-1968), Dakar, université Cheikh Anta Diop, 2000, 98 p. (mémoire de maîtrise)

- Amadou Ndiaye, La Confrérie mouride et ses rapports avec le pouvoir politique au Sénégal de 1960 à 2000 : Contribution à l'histoire de l'islam au Sénégal, université de Perpignan, (thèse de doctorat)

- Cheikh Tidiane Sy, Traditionalisme mouride et modernisation rurale au Sénégal. Contribution à l’étude des rapports entre socialisme et islam en pays sous-développés, Paris, EPHE, 1965, 236 p. (Thèse de 3e cycle, publiée sous le titre La Confrérie sénégalaise des Mourides. Un essai sur l’islam au Sénégal, Paris, Présence africaine, université de Paris, 1969, 353 p.

- Samba Sy, Le Mouridisme à l'Université : essai sur l'association des étudiants mourides, université de Dakar, 1984, 85 p. (Mémoire de Maîtrise)

Filmographie

- La Confrérie des Mourides, un film documentaire réalisé par Samba Félix Ndiaye en 1976.

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :