Habitat lorrain

L’habitat lorrain dont l’aire s’étend au-delà de la région lorraine se définit dans les grandes lignes par la prédominance du village-rue composé de maisons blocs plus ou moins jointives. L’organisation interne de la maison unifaîtière se fait par des travées souvent profondes perpendiculaires à la rue. La cuisine dans la travée habitation occupe une place centrale comme lieu de vie spontané et comme espace distributeur vers les autres pièces. La maison d’esprit lorrain offre généralement le mur gouttereau côté rue de sorte que les ouvertures permettent de lire la façade travée par travée.

Son trait distinctif visible pour tout un chacun est le frontage public beaucoup plus large que dans les autres régions historiques de l’Europe occidentale. De fait, le terrain privé entre la limite de propriété et la façade de la maison est minuscule alors que le domaine public ou plutôt communal occupe l’essentiel de l’espace entre deux riverains en vis-à-vis. Chaque propriétaire riverain obtient néanmoins un droit d’usage ou usuaire[1] - [2] pour l’utilisation de la parcelle communale devant sa maison : cet usuaire prend localement le nom d’usoir pour désigner à la fois l’espace concerné et la liberté d’en jouir à des fins personnelles. Un autre trait distinctif de l’habitat lorrain historique fut longtemps l’emploi de la tuile canal[3] pour la couverture des versants asymétriques et peu inclinés des toits[4]; cela fait de la Lorraine un îlot de la tuile canal au nord de la France puisqu’elle est généralement plutôt répandue dans les régions méditerranéennes[3]. Ceci étant, la tuile mécanique a remplacé à tort ou à raison la tuile canal traditionnelle à partir de la fin du XIXe siècle.

Le schéma lorrain basique résumé ci-dessus par l’alignement, les travées modulables et le mur gouttereau face à la rue ne résiste toutefois pas aux contraintes du relief et de la fertilité des sols, ni ne peut s’affranchir des influences architecturales des aires culturelles et historiques limitrophes. La Lorraine se caractérise en effet par sa vocation de terre de transition[5] entre le monde roman à l’ouest et la sphère germanique à l’est[6] - [7]. Pour cerner l’habitat lorrain dans sa pluralité et apprendre à déchiffrer le bâti rural lorrain, et ainsi s’orienter plus facilement à l’intérieur de l’aire architecturale lorraine, il suffira d’observer les variantes souvent flagrantes du modèle de base parmi lesquelles on retiendra surtout l’abandon de la mitoyenneté, le choix du pignon sur rue, la préférence pour un toit plus incliné avec ou sans croupe, l’extension par un appentis sur le frontage public, l’orientation divergente des travées, la préférence pour la tuile écaille de type alsacien[3] - [8] ou les bardeaux des zones montagneuses[9] - [10] ou bien encore la construction en pan de bois[11].

Outre l'architecture vernaculaire de la Lorraine fortement marquée par sa ruralité et son attachement profond aux traditions locales, quelques particularités souvent d'origine historiques émergent dans l'habitat urbain lorrain bien que, dans les grandes lignes, il faut reconnaître que la maison du citadin s'intègre à une aire architecturale beaucoup plus vaste au nord de la France.

Habitat lorrain avant le XVIIe siècle

Précocité de la linéarité et du gouttereau sur rue

Comme l’habitat rural lorrain est souvent ramené à la maison unifaîtière à structure longitudinale, perpendiculaire à la rue et quasi systématiquement jointive, la tentation d’y voir un modèle historique pluriséculaire est très grande. Les historiens de l’architecture ne peuvent pas remonter plus loin que le XVIe siècle, période pour laquelle il reste quelques anciennes maisons et en particulier une trentaine de villages par colonisation agraire en Lorraine du Nord-Est construit entre 1504 et 1630. La maison bloc antérieure au XVIIe siècle héberge plusieurs générations mais le phénomène se poursuit jusqu’au XIXe siècle[12].

De fait, le cataclysme de la guerre de Trente Ans ayant ravagé[13] les régions françaises qui appartenaient à cette époque au Saint-Empire romain germanique fait figure de tournant historique dans de nombreux domaines[6] - [7]. Pour le bâti rural, les destructions massives des villages pillés, incendiés et parfois disparus ont provoqué une recolonisation colossale des terres pour restaurer les maisons abandonnées et pour en construire de nouvelles.

Ceci étant, l’événement charnière de la guerre de Trente Ans n’a pas provoqué un bouleversement complet des habitudes architecturales mais plutôt une généralisation ou un perfectionnement presque excessif du village-rue à partir du XVIIe siècle. L’hypothèse d’une « romanisation » des terres germanophones à l’est de la frontière linguistique du XVIIe siècle a été avancée pour expliquer le recul des maisons à pan de bois en Moselle : des colons venus du royaume de France se sont en effet installés dans des villages du nord-est de la Lorraine qui avaient besoin d'être repeuplés[6], sachant que ces individus provenaient de régions où la pierre de construction était la norme.

L’historien spécialiste de la Lorraine, Guy Cabourdin, a mis en avant la rareté du gros fermier aisé en Lorraine centrale par opposition à la généralisation de la petite et la moyenne propriété. Un laboureur, donc au sens local le propriétaire le mieux placé dans la hiérarchie sociale du village, se définit par le nombre de charrue, de jours de terre, de fauchées de prés et au nombre de travées dans la maison. Le laboureur moyen possède une charrue ou une demi-charrue, maximum 50 jours de terre (environ 10 ha), dix fauchées de prés, une chènevière et une maison à deux travées. Entre 8 et 12 ha sont nécessaires à cette époque pour vivre correctement quand on est une famille de 5 personnes[14]. Le laboureur aisé se reconnaît par conséquent par sa maison à trois travées, ses terres plus importantes entre autres.

Au XVIe siècle, l’influence de la ville sur la campagne croît de plus en plus. En Lorraine, le noble campagnard vivant au milieu de la population paysanne n’est pas une tradition. Il possède certes des fiefs ruraux dont il est le seigneur mais il n’y habite pas en dehors des visites temporaires : ce sont en effet les fermiers qui cultivent la terre[14]. Les citadins qui se sont enrichis ont été également acquis des biens dans les campagnes de sorte qu’il n’est pas incongru de penser que les modes architecturales urbaines ont pu influencer le bâti rural.

Après la guerre de Trente Ans qui engendre une croissance démographique et le retour à une prospérité stable qui aura tout de même nécessité plus de trois décennies, les villages sont en phase de reconstruction et repeuplement : l’ancien bâti peut être repris ou occupé par des nouveaux colons, les espaces encore vides sont occupés et la jointivité se généralise[12] - [n 1].

Les villages de colonisation de type agraire[15] construits ex nihilo principalement en Lorraine du Nord-Est à partir du XVIe siècle reproduisent logiquement le schéma global des villages préexistants à la seule différence près qu’ils appliquent à la lettre la règle de l’équité et de l’égalité entre tous les membres de la communauté villageoise[15]. Les lots égaux sur lesquels la maison sera bâtie avec son mur gouttereau parallèle à la rue sont tirés au sort. La rue est extrêmement large entre les rangées de maisons. Les unités de mesure étant différentes entre la Lorraine romane et la Lorraine germanophone, la mitoyenneté et la construction en profondeur se sont quasiment imposées d’elles-mêmes en Lorraine romane puisque la largeur du terrain n’excédait pas 6 toises lorraines, soit environ 17 m pour le laboureur.

La parcelle d’un laboureur dans un village de colonisation en terres romanes faisait par conséquent 17 m de largeur et 150 à 200 m de profondeur. La ferme bâtie sur ce terrain atteignait une surface de 250 à 400 m2. Le lot d’un manouvrier faisait environ 3 toises, soit 70 à 100 m de profondeur. En Lorraine germanophone, donc dans le bailliage d'Allemagne, la mitoyenneté n’est pas encore systématique car la surface des lots est multipliée par quatre ; la largeur d’un lot s’élève à 68 m.

Les exemplaires de maisons bâties avant le conflit européen de 1618-1648 convergent vers un modèle très proche de la maison du village-rue actuelle : il est de plan rectangulaire avec le mur gouttereau côté rue. La division en travées ou « rains » existe déjà et il s’agit d’une maison bloc. La seule grande divergence est la mitoyenneté. Si les maisons étaient jointives, elles l’étaient par deux tout au plus[12]. Donc l’un des deux pignons était percé d’ouvertures comme c’est toujours le cas avec la maison des Vosges gréseuses non jointive aujourd’hui. La mitoyenneté par deux maisons pignon contre pignon rappelle également le schéma de la maison à appentis (Schopphus) d’Alsace bossue décrite plus bas. Pour les maisons de manouvriers, la maison se composait au deux tiers de la grange et de l’étable qui enserre la partie habitation plus réduite.

Construction en bois massif empilé

L’architecte lunévillois Charles-Augustin Piroux évoque au XIXe siècle dans son ouvrage consacré à la prévention des incendies dans l’habitat lorrain l’existence de 130 maisons forestières dans le pays de la Vôge, et particulièrement les environs de Darney[16]. Il s’agit de bâtisses en rondins empilés assemblés par enture à mi-bois en T aux angles de l’édifice. Une fois terminées, les grumes sont revêtues de terre. Il n’est pas exclu que ce type d’assemblage en bois massif remonte au Moyen Âge[17]pour les régions très boisées à l’écart des voies de communication majeures. De même, rien n’interdit de penser à une influence des artisans immigrés venus des pays des moyennes montagnes d’Europe centrale où la construction en rondins était très répandue.

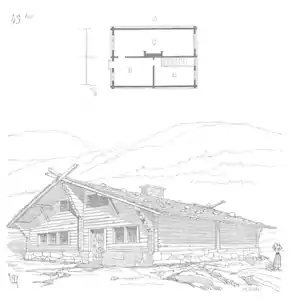

Non loin de Darney plus à l'est et plus en altitude, Eugène Viollet-le-Duc décrit et propose un croquis de la maison en rondins empilés des montagnes vosgiennes dans le secteur de Gérardmer dans son Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. Il brosse le portrait de cette maison-chalet en ces termes:

« En nous rapprochant des bords du Rhin, dans les provinces de l'Est, dans les montagnes des Vosges, près des petits lacs de Gérardmer et de Retournemer, on voit encore des habitations de paysans qui présentent tous les caractères de la construction de bois par empilage. Basses, larges, bien faites pour résister aux ouragans et pour supporter les neiges, elles ont un aspect robuste. Presque toujours ces maisons se composent de trois pièces à rez-de-chaussée et de quatre pièces sous comble. Le plan A d'une de ces maisons, prise au niveau du rez-de-chaussée, présente en B la salle d'entrée, de laquelle on passe ou dans la grande salle C, ou dans l'arrière-pièce D qui possède l'unique escalier montant au premier étage sous comble. C'est dans la salle C, éclairée par les deux bouts, que se réunit toute la maisonnée pour les repas et la veillée. C'est aussi dans cette pièce que se préparent les aliments. Une grande cheminée avec pieds-droits, contre-cœur, manteau et tuyau en maçonnerie, traverse la toiture. C'est la seule partie du bâtiment qui, avec les socles, ne soit pas en bois. La couverture est faite ou en tuiles, ou en grès schisteux, ou en lames minces de grès; de plus elle est chargée de pierres. Les maisons s'élèvent sur un soubassement de 1 m de hauteur environ, formé de gros blocs de grès. Un pan de bois composé de troncs d'arbres assez grossièrement équarris sépare la masure dans sa longueur par le milieu, et supporte l'extrémité supérieure des chevrons[18] »

D'un côté, on reconnaît très bien le caractère montagnard de cette bâtisse avec la surreprésentation du bois dans la construction, la disposition sur la pente face à la vallée et l'allure de chalet avec un large toit moyennement incliné et alourdi par des pierres comme dans les Alpes. De l'autre, le dessin peut surprendre un Haut-Vosgien contemporain à cause de la décoration du pignon qui rappelle davantage la maison norvégienne voire l'isba russe: on reconnaît clairement le motif ornemental croisé au-dessus du pignon et le protomé à l'extrémité de la panne faîtière qui traverse en saillie la croisée des deux chevrons extérieurs. Cet ornement double au sommet du pignon se retrouve dans les bâtiments principaux ou annexes des fermes norvégiennes jusqu'au XIXe siècle de manière courante. Les chevrons ou planches de rive croisés ornent encore de nombreux bâtiments de Scandinavie à l'heure actuelle. Ceci étant, le croquis n'est pas assez précis pour déterminer de manière univoque quel animal protecteur a été choisi dans cette maison-chalet vosgienne. Le protomé semble représenter un chat à cause des oreilles pointues alors que l'extrémité des poutres de rive croisées évoquent davantage le poisson ou le serpent. Autant les deux derniers animaux font partie des emblèmes très fréquents en Europe du Nord, autant le chat paraît bizarre dans le contexte vosgien.

Un autre aspect détonne par rapport à la maison haute-vosgienne actuelle : la couverture. Les laves de grès étaient certes répandues dans la Vôge voisine mais les maisons qui nous sont parvenues jusqu'au début du XXe siècle dans les Hautes-Vosges disposaient plutôt d'un toit de bardeaux à l'image des tavaillons jurassiens ou alpins. Le schiste et le grès ne sont pas des roches particulièrement présentes dans les hautes vallées vosgiennes où dominent les roches cristallines. Il était plus facile pour un paysan haut-vosgien de se procurer et de travailler du sapin ou de l'épicéa pour fendre des bardeaux ou des "essins" que du grès schisteux. Si es observations de Viollet-le-Duc sont exactes, les laves de grès se seraient uniquement maintenues dans la zone relictuelle des forêts de la Vôge après avoir connu une aire d'extension plus vaste.

Le croquis des pièces pousse à penser qu'il ne s'agit pas forcément d'une maison d'habitation en fond de vallée mais plutôt d'une « grange » sur les hauteurs, mais pas encore sur les hautes chaumes. La maison-bloc ne présente pas de travée apparente : c'est une vraie maison-bloc. À l'instar des mayen valaisan, il pourrait davantage s'agir d'une grange de printemps où monte une partie de la famille à mi-hauteur avant l'estive sur les chaumes, endroit où seuls les hommes et le gamin avaient le droit de monter. Ce n'est pas une marcairie sommaire des hautes chaumes car elle dispose d'une cheminée totalement maçonnée jusqu'au toit, caractéristique de la ferme vosgienne contemporaine.

Le pan de bois jusqu’au XVIe siècle

La faible représentativité des maisons à pan de bois aujourd’hui ne doit pas être interprétée de manière hâtive selon les derniers travaux de recherches universitaires qui combinent les sources écrites, iconographiques et archéologiques modernes. Les guerres, qui ont dévasté la Lorraine à intervalles réguliers jusqu’au point culminant de la guerre de Trente Ans ne peuvent à elles seules expliquer le passage d’une réelle architecture vernaculaire en bois dans les campagnes et même les villes des XIIIe – XVIe siècles de l’architecture en pierre des XVIIe – XVIIIe siècles[17].

L’historien lorrain et ancien conservateur du Musée lorrain, Jacques Choux penche pour la thèse d’un repli du pan de bois à l’intérieur du bâtiment[20]. Le fait que pendant très longtemps la pierre n’est jamais été utilisée pour les parois intérieures de la maison lorraine et que le poutrage souvent apparent ait servi à bien délimiter les travées semble corroborer cette thèse. Seule l’ossature bois externe aurait été remplacée au mitan du XVIe siècle par des élévations maçonnées qui ont par ailleurs nécessité des techniques d’adaptation et de compensation que la littérature spécialisée détaille davantage[17].

En dehors du fait évident que les chaumières et les maisons à pan de bois des villages ravagés et pillés n’ont pas laissé de traces probantes dans le terrain, ni n’ont pas été reconstruites à l’identique, d’autres arguments ont affecté la pratique du pan de bois en Lorraine de la Meuse aux contreforts vosgiens. À partir du XVIIIe siècle, la demande est très forte dans les communes pour limiter les risques d’incendie dus au bois; avant d’en arriver là, il est fort probable que de nombreux incendies de grande ampleur ont eu lieu précédemment en provoquant une saturation dans la population ; les autorités régionales et locales ont fini par réclamer la limitation du bois de construction en extérieur voire par interdire l’utilisation des bardeaux comme couverture de toit dans les bourgs vosgiens où les maisons sont bâties en pierres. C’est par exemple le cas à Bruyères où il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle pour que les pouvoirs publics locaux bannissent les bardeaux dans la ville et exigent qu’on les remplace par des tuiles. L’historien Henri Lepage donne l’exemple de Bruyères qui a connu quatre incendies en 1702, 1745, 1773 et 1779 ; le fait qu’à chaque fois la population du bourg a reposé des bardeaux sur les toits jusqu’au gros incendie de 1779 prouvent que la tradition était tenace ou que les moyens financiers manquaient tout simplement pour faire poser une couverture en tuiles. Car l’arrêt du Conseil du duc Stanislas du prescrivait déjà aux habitants de Lorraine de couvrir leur maison en tuiles ou autres matières non inflammables[21]. Un mémoire dans le fonds de l’Intendance de Lorraine est cité par Lepage pour l’illustrer :

« La ville est composée de 177 maisons, y compris celles de la nouvelle place. Toutes ces maisons, même celles de la place[n 2], sont couvertes en bardeaux, les uns de chêne, les autres de sapin ; un accident de feu est la chose du monde la plus à redouter. La facilité effrayante avec laquelle l’incendie sec communiqueroit, le rendroit bientôt général ; cependant on n’a pris jusqu’à présent aucune précaution pour éviter un pareil malheur : il n’y a à la ville ny eaux, ny sceaux, ny pompes à feu[21] »

.

Le dernier argument en faveur de la pétrification de l’habitat lorrain des campagnes et des petites villes est d’ordre économique. La Lorraine a besoin de préserver ses forêts pour alimenter son industrie dévoreuse de bois (verreries, forges, salines, mines) et parce qu’une bonne partie du bois flotté vosgien est exporté vers le nord et l’ouest. Une saline comme celle de Marsal peut engloutir en un an l’équivalent du quart de la consommation en bois de chauffage de la ville de Nancy[n 3].

Plusieurs chantiers de fouilles en Lorraine montrent la présence indiscutable des constructions à ossature de bois totale ou partielle comme celle Jean-Denis Laffite à Vic-sur-Seille, une cité-saline qui dépendait du temporel de la principauté épiscopale de Metz pendant le Saint-Empire romain germanique. Les travaux de fouilles mettent au jour plus d’un millénaire de constructions les plus diverses : bâtisses à poteaux plantés, maisons en torchis sur solin avant l’arrivée des fondations maçonnées[22].

En Lorraine, il semble acquis que plusieurs façades gouttereaux des XVe – XVIe siècles donnant sur la rue étaient pourvues d’une ossature bois en encorbellement. Malheureusement, il existe peu de traces iconographiques pour le documenter. La gravure représentant les bains de Plombières dans les Vosges montre clairement des étages en encorbellement sur les maisons de chaque côté de la rue. Dans la mesure où le bâti antérieur au XVIIe siècle ne nous est pas parvenu jusqu’à nos jours, il ne reste que les travaux de fouilles de villages disparus comme à Vallange, commune de Vitry-sur-Orne pour tenter de reconstituer la maison en pan de bois antérieure pour les Temps modernes.

Structure des villages

La structure du village lorrain est très fréquemment de type village-rue, regroupant de part et d'autre d'une rue principale des maisons-fermes. Ce type de structure a été adopté après la guerre de Cent Ans, les villages ayant été détruits par la guerre. La forme du village facilite le déplacement, le transport des produits agricoles, et correspond à un usage économique et social des sols dont les prairies dévolues au bétail commencent à l'arrière des habitations alignées.

Dans les régions de la Lorraine traditionnellement dominées par l'activité viticole, le bâti se dote d'une cave voûtée semi-enterrée, avec un accès contre la façade, ce qui a pour effet de relever le niveau principal de l'habitation, créant un escalier à perron depuis la rue.

- L'architecture du pays messin est marquée par des façades de pierre ocre (pierre de Jaumont) et de toit à pente relativement faible.

- Au Nord-Ouest de la Moselle, il y a des maisons de type luxembourgeoises (ardoise), par exemple à Évrange.

Caractéristiques des maisons rurales

Critères typologiques récurrents de l'habitat lorrain

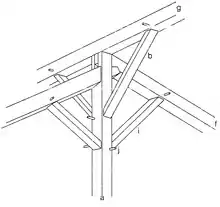

a : homme-debout, poteau ; b : aisselier ; f : arbalétrier ; g : panne faîtière ; i : contrefiche ; j : cheville.

adapté de : Claude Gérard, L'Architecture rurale française. Lorraine : corpus des genres, des types et des variantes, (coll. dir. par Jean Cuisenier), éd. Berger-Levrault, 1981 (ISBN 2-7013-0407-5), p. 73

La « maison lorraine » ou « habitation rurale de type lorrain » est décrite par les géographes français de la première moitié du XXe siècle comme étant tout d’abord une Maison Bloc à terre, abritant sous un même toit les hommes, les bêtes et les récoltes. Son développement est en profondeur (pignons plus longs que gouttereaux). Elle a une toiture à deux eaux, le faîtage étant parallèle à la rue. Les versants sont de faible pente et couverts en tuiles creuses. Le bâtiment est mitoyen, par ses pignons, avec deux autres maisons. La façade est ménagée dans le gouttereau sur rue. L’agencement intérieur est marqué par des refends bas perpendiculaires au gouttereau façade, délimitant trois « rangs » (terme local) ou « travées » (terme savant), l’une pour le logement des humains, une autre pour celui du bétail, une troisième pour l’engrangement. À chaque « travée » correspond en façade une ouverture propre : une porte monumentale pour la grange, une porte plus basse pour l’étable, un portillon pour la cuisine. La travée de la grange, déplafonnée, communique avec le vaste grenier au-dessus des autres travées[23].

Suivant les diverses aires culturelles et géographiques de la région, on trouve les composants architecturaux récurrents que sont :

- l'usoir ou parge, qui détermine, dans les zones à dominante agricole, au-devant de la façade, un espace ample, utile au dépôt d'outils agricoles, de fumier et de charrettes ;

- la travée ou rang, division fonctionnelle d'une maison ;

- le couloir ou corridor, entre la travée d'habitation et la travée d'exploitation, permettant l'accès aux cours et bâtiments arrière ;

- le poêle ou belle chambre, salle principale donnant sur la rue ;

- la flamande, puits de lumière fréquemment ouvert à travers la toiture pour éclairer la cuisine, la maison en bande ne disposant pas d'ouvertures dans les pignons ;

- l'alcôve, renfoncement ménagé dans une chambre pour y placer un ou plusieurs lits et qu'on pouvait fermer pendant la journée ;

- la cheminée ou âtre[24].

Deux grands types de charpentes se rencontrent dans les fermes du village-rue lorrain[25] :

- d'une part un alignement axial de poteaux portant la faîtière,

- d'autre part deux alignements parallèles de poteaux portant des fermes à poinçon.

village-rue en Meurthe-et-Moselle.

village-rue en Meurthe-et-Moselle..jpg.webp) Meurthe-et-Moselle.

Meurthe-et-Moselle. Petite maison lorraine typique (Vosges).

Petite maison lorraine typique (Vosges)._-_centre_-_Rue_de_l%E2%80%99%C3%89glise_-_former_traditional_farmhouse.jpg.webp) Ancienne ferme traditionnelle (Vosges).

Ancienne ferme traditionnelle (Vosges). Habitations en Meuse.

Habitations en Meuse. Meuse.

Meuse. Maison lorraine en Moselle.

Maison lorraine en Moselle. Maison Lorraine à Hemmersdorf (Sarre).

Maison Lorraine à Hemmersdorf (Sarre).

Organisation intérieure et lecture des travées en façade

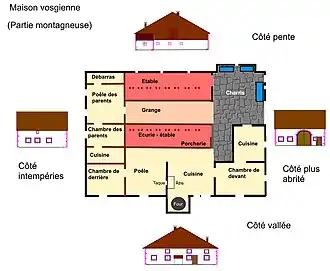

Modèle des Hautes-Vosges

Aspects généraux

Conformément au schéma lorrain, la maison-bloc des Vosges granitiques comporte trois travées parallèles aux murs pignons : les rangs ou « rains » de l’habitation, de la stabulation et de l’engrangement. N’étant pas mitoyenne, elle a des ouvertures sur tous les côtés mais à des degrés divers suivant son orientation et surtout la nature du terrain. Le modèle varie quelque peu suivant qu’il se trouve en fond de vallée ou à mi-pente ou sur les hauteurs. A priori quelques aspects récurrents se retrouvent dans tous les modèles.

Côté ensoleillé, la travée habitation longe tout le mur pignon avant ; l’accès se fait sur le côté soit par la porte (en patois l’euhhe, prononcé : [œχ]) qui ouvre sur un couloir qui mène directement à la cuisine centrale, soit par la porte cochère (en patois la grande pouôte) qui aboutit directement sur le « chairu » faisant fonction d’espace distributeur vers toutes les travées. La travée étable est généralement placée du côté des intempéries et le long du chemin d’accès communal. Si la maison est bâtie dans la pente, l’étable est quasi enfouie dans le sol. À noter que dans les Vosges on ne dit pas dans le langage courant « étable » mais « écurie » y compris pour les vaches. Comme la partie engrangement se trouve au-dessus de l’étable, le mur pignon de ce côté se caractérise par son énorme bardage ou essentage de planches pourvu d’une porte d’accès au grenier avec ou sans passerelle pour y accéder. Cette façade couverte de planches s’appelle localement une « ramée » (En patois ramaye ou ramèye). Toutes les maisons des Hautes-Vosges ne sont pas forcément situées au droit. C’est pourquoi il se peut que le schéma classique du pignon habité face à la vallée se retrouve de l’autre côté face à la pente et la forêt quand la ferme est construite sur l’envers.

À l’origine, le toit toujours à deux pans très larges et peu inclinés était couvert de bardeaux[3] appelés localement « essins » (en patois éhhi, prononcé : [eχɪ]) qui protégeaient également les murs soumis aux intempéries. La ramée qui recouvre toute la partie triangulaire supérieure du pignon rattache la maison des Vosges granitiques à la famille des maisons montagnardes comme celles qu’on trouve dans le Doubs, le Jura et la Haute-Savoie. Le fait qu’elle offre au regard d’abord le mur pignon et non le mur gouttereau comme c’est le cas pour la maison du Plateau lorrain renforce ce profil de maison de moyenne montagne. En traversant la Lorraine du Nord au Sud, le voyageur sait qu’il a quitté le Plateau lorrain, puis les Vosges gréseuses quand il voit face à lui les larges murs pignons des maisons de la montagne vosgienne. La plus forte représentation du bois comme matériau de construction dans l’habitat renforce l’impression d’entrer dans une autre zone architecturale tout en restant dans la même aire culturelle lorraine.

.jpg.webp)

.jpeg.webp)

La cohabitation avec les voisins n’était pas de mise. Au contraire, suivant la localisation de la maison, la vie des occupants prenait souvent un caractère autarcique sans contact quotidien avec les voisins, notamment en hiver. Ceci étant, l’esprit de vallée ou de voisinage proche a joué un rôle majeur dans la vie des Vosgiens comme on peut d’ailleurs le retrouver dans de nombreuses régions montagneuses d’Europe centrale et septentrionale. L’entraide entre les fermes voisines même au-delà de 2 km de distance s’imposait presque de soi pour faire face aux multiples tâches de la vie quotidienne nécessitant machines, outils et bêtes.

Il est vain de fixer des règles générales pour l’orientation de la maison vosgienne. Chaque implantation dépend de la configuration du terrain et des conditions météorologiques. Cela influent directement sur la présence plus ou moins importante du bardage sur les murs plus exposés aux intempéries. S’il y a une pente, le mur pignon on sera toujours perpendiculaire à la pente, travée habitation placé au droit, travée étable si l’orientation est vraiment défavorable.

L’entrée principale se fait toujours par le côté du mur gouttereau et cette façade doit être à l’abri des vents et de la pluie. Les deux vent désagréables dans les Vosges sont la bise (en vosgien bîhe, prononcé : [biːh]) et le vent dominant qui apporte la pluie (en vosgien vo dè pieuye, prononcé : [vo dɛ pyøy], mot à mot « vent de pluie »). C’est pourquoi les parties habitables des bâtiments évitent autant que possible l’orientation au nord-nord-est et à l’ouest voire sud-ouest. Les deux vents correspondent en fait aux deux zones climatiques majeures qui influent sur le temps dans la montagne vosgienne à cheval entre le climat océanique et le faciès continental. Une quarantaine de jours apportent le climat d’Europe centrale avec les gelées et la neige pendant que le reste de l’année les dépressions venant de l’ouest affectent fortement les conditions climatiques vosgiennes[n 4].

Extension et implantation

La ferme des Hautes-Vosges correspond grosso modo au relief des vallées glaciaires et des fonds de vallée plat plus larges que ceux des vallées voisines des Vosges gréseuses très resserrées, souvent boisées et peu habitées (Vallée en V). Côté lorrain, elle monte plus en altitude mais s’arrête en dessous de 1 000 m. Au niveau des crêtes, on trouve davantage des bâtiments d’estive plus rudimentaires occupés uniquement à la belle saison[26]. La forte majorité de ces granges d’altitude sont néanmoins du côté haut-rhinois.

La ferme des Hautes-Vosges est associée par commodité excessive au massif cristallin ; il convient de nuancer un peu car les fermes du type submontagnard démarrent déjà en marge des zones cristallines comme dans la vallée de la Haute Moselle ou dans celle de la Cleurie où on trouve des maisons de ce type organisées en hameau. Elles sont attestées aussi dans la vallée de la basse et moyenne Vologne, la vallée du Neuné sur le pourtour gréseux. À l’inverse, le massif côté Haut-Rhin est également cristallin mais le type de maison n’est pas celui des Hautes-Vosges tout en restant lorrain d’esprit. Les fermes du type Vosges gréseuses s’insèrent parfois dans les Vosges granitiques dans le fond des vallées par exemple. La maison de montagne s’intègre davantage à l’histoire des défrichement, acensements et essartages successifs dans les anciennes prévôtés montagnardes d’Arches, Bruyères et Saint-Dié[26] Elle répond de facto à une dynamique de mise en valeur des terres gagnées sur la forêt, sur les pentes et les coteaux plus ou moins inclinés dans des régions au climat très rude ou irrégulier sur l’année[27]. L’organisation intérieure lui permet de vivre et de travailler dans la maison sans en sortir grâce au chairu et grâce à sa grande capacité d’engrangement pour les longs hivers. La ferme principale peut être complétée par une grange, ferme identique mais de plus petite taille située plus haut en altitude, et parfois aussi par une grange ou chalet sur une chaume au confort spartiate[26]. Cet exemple de lettre d’acensement en date du donne une idée du contexte d'érection de ces fermes isolées :

« Par cette lettre, il était accordé à perpétuité à Petit Jehan Perrin, de Gérardmer, un terrain vague situé à Noirvoye, de la contenance de vingt charrées de foin, ce qui représente environ 8 ha. Le ruisseau formait limite d’un côté, les trois autres côtés se perdaient dans des feignes. Petit Jehan Perrin devait convertir le terrain, à lui concédé, en nature de pré. Il pouvait y bâtir une grange, c’est-à-dire une maison pour y loger son bétail et sa récolte de foin. De plus, il avait à perpétuité également le droit de conduire son bétail au pâturage dans la forêt et la montagne avoisinantes[28]. »

C’est pourquoi, même si ce n’est pas systématiquement le cas, c’est la maison sur la pente qui est choisie pour décrire ce modèle de maison traditionnel. Pour résumer, la ferme montagnarde surplombe son terrain car elle est bâtie dans la partie supérieure du domaine mais pas complètement tout en haut. Du fond de la vallée, on remarque la large façade blanchie à la chaux surmontée de la ramée du pignon. La forêt n’est pas loin derrière. Le bâtiment principal de la ferme est à la croisée des deux axes vitaux pour la vie des hommes et des bêtes : l’axe horizontal est formé par la route ou jadis le chemin communal qui passe derrière la maison et conduit jusqu’à la prochaine ferme en chapelet jusqu’au bois sommitaux. L’axe vertical est représenté par la « mère roye » (prononcé : [mɛːr rɔy])[29] la rigole principale pour l’irrigation des prés et des champs. Elle alimente un maillage de petites rigoles, les « royottes », qui circulent dans le domaine jusqu’à ses extrémités. De l’autre côté de la route se trouve le fumier et généralement tout en haut une source dont l’eau s’écoule en direction des bassins en grès des Vosges dans le chairu de la maison. Pour une plus grande alimentation en eau, un droit d’eau a été aménagé pour amener l’eau d’un ruisseau proche vers les rigoles après avoir traversé le tas de fumier entre-temps. À différents endroits du domaine, il y a des petits barrages pour mieux contrôler l’arrivée de l’eau. Le plus souvent le jardin est placé devant le mur pignon après avoir surélevé le terrain pour qu’il soit d’aplomb : la terre dégagée à l’arrière pour enfouir la partie étable est utilisée pour remblayer la partie avant sous le jardin. Une porte à côté de la fenêtre de la cuisine côté pignon donne accès à ce jardin de type potager. Aux endroits secs, vers l’arrière, le propriétaire entretient également des jardins ou « meix » avec des pommes de terre entre autres. La cabane du WC est placée à l’extérieur du corps de la ferme au-dessus de la rigole principale. Celle-ci est donc alimentée par la source après le passage dans les auges des fontaines, le droit d’eau et les eaux d’évacuation de la pierre à eau de la cuisine (en patois pirôve, pire d'ôve prononcé : [pɪr doːv])[30]. L’ensemble du terrain est fermé par un muret de pierres sèches issues du défrichement. Il est le plus souvent envahi par la haie de buisson qui fournit le petit bois et les baies comestibles. Aux extrémités du terrain ou dans les parties peu accessibles, le fermier a gardé un petit bois pour le chauffage de la maison. Suivant le cas, il se peut qu’il y ait une « petite maison » à côté de la ferme : c’est là qu’habitaient les parents dès qu’ils cédaient l’exploitation à leur enfant. D’autres bâtiments annexes complètent la maison principale.

Parties extérieures

La ferme montagnarde se caractérise par son utilisation du bois plus importante que dans les maisons du plateau. Le granite local n’a jamais été une pierre de taille avant l’arrivée des nouvelles technologies très récemment. Il y a des siècles le paysan vosgien ne possédait ni l’outillage ni le savoir-faire pour tailler du granite contrairement au gré vosgien plus malléable que l’on savait déjà travailler depuis longtemps pour l’architecture fortifiée ou religieuse. Ceci étant, il n’y a pas tant de grés que cela dans les Hautes-Vosges en dehors des rochers au sommet de quelques massifs en marge des Vosges granitiques. De plus, de grandes disparités dans la qualité des couches de grés du buntsandstein font que la pierre est plus ou moins taillable. Le grés servait uniquement pour les montants, linteaux et les pieds droits des portes, les encadrements des fenêtres et les chaînes d’angle. Pour le reste, la maçonnerie en moellons de granite de formes diverses utilise le mortier de chaud pour les relier. Les murs de moellons mesurent environ 50 cm d’épaisseur ; ils montent jusqu’au toit côté gouttereau, jusqu’au plancher du grenier côté pignon habitation et jusqu’au plafond de l’écurie au pignon arrière. À noter que la pierre est également utilisée à l’intérieur pour les deux murs latéraux de la cuisine et la cheminée qui monte jusqu’au toit. S'il y a un four, il est bien sûr construit en pierres ou briques réfractaires ; il dépasse légèrement du mur sous forme arrondie ou rectangulaire.

Une fois le gros-œuvre en pierres terminé, la construction de la ferme dépend totalement du bois, essentiellement le chêne et le sapin. Les parois intérieures en bois sont glissées dans des fentes dans les poutres horizontales et les grosses poutres de la charpente délimitent les trois travées. La grange avec son poutrage apparent occupe toute la surface de la maison, un peu moins du côté pignon habité où se trouve parfois ce qu’on appelle une « chambre » mais qui peut très bien servir aussi de cellier, de séchoir ou de pièces de rangement. De ce fait, la partie du mur pignon constitué de planches directement clouées sur les poutres se limite à la partie triangulaire supérieure du pignon à l’avant alors qu’elle descend jusqu’à l’étable à l’arrière. Cette paroi extérieure faite de planches s’appelle la ramée en français régional (ramaye, ramèye en patois). Destinée d’abord à l’aération indispensable du grenier pour éviter l’échauffement du foin, c’est elle qui confère un caractère unique à la maison vosgienne dans l’aire culturelle lorraine. La ramée peut être réalisée entièrement en bardeaux ou essins, renforçant ainsi le caractère montagnard du bâtiment rustique. Il y a également des bardeaux sur les murs de pierre en guise d’isolation quand ceux-ci sont souvent agressés par les vents, la pluie, la grêle et la neige. Ils sont cloués sur une armature de lattes.

Le toit immense était à l’origine en bardeaux. La tuile mécanique a remplacé ce matériau jugé dangereux à cause du risque d’incendie. En outre, le fermier devait procéder tous les printemps à la réfection du toit pour remplacer les bardeaux défectueux ou moisis. L’artisanat du bardage a quasi disparu dans les Vosges. D’autres régions montagnardes européennes ont réussi à maintenir les techniques de couverture traditionnelles comme dans les pays scandinaves, alpins, balkaniques ou carpatiques ; il est raisonnable de penser que la réintroduction du bardage dans les Vosges pour la conservation du patrimoine architectural puisse être envisagé avec sérénité. La demande est plus forte avec le regain d'intérêt pour les techniques écoresponsables et la conservation des maisons régionales; certains artisans reprennent la fabrication de bardeaux[32].

Le schéma lorrain reste flagrant à l’extérieur pour quelques aspects communs avec quelques spécificités :

- L’observateur posté devant le mur gouttereau peut immédiatement repérer les trois travées habitation, grange et écurie grâce aux portes et fenêtres caractéristiques de chaque travée. Ceci étant, l’observateur ne se tient plus dans la rue en face de la maison mais dans la cour latérale.

- Il y a un espace de vie et de travail devant le mur gouttereau comme l’usoir des villages du Plateau lorrain, mais cette fois on parle de « cour » et surtout le terrain appartient au propriétaire de la ferme ; seul le chemin d’accès et communal dans les hautes Vosges. La cour de tailles diverses est scindée en deux par la rigole qui se dirige vers la rigole principale. La partie longeant la maison fut souvent grossièrement dallée ou stabilisée par un pavage de galets. La partie vers l’extérieur reste en terre battue plus ou moins entretenue. La cour ouverte donne accès à la route, au bâtiment principal, aux bâtiments annexes, au jardin clôturé et à la pente menant aux prés en contrebas. En revanche contrairement au Plateau lorrain, le tas de fumier ne se trouve pas dans devant la maison mais plus en hauteur de l’autre côté du chemin communal.

- La décoration spartiate de la maison se limite au contraste du grés rose des Vosges aux portes et aux fenêtres avec les murs blanchâtres ou grisâtres des façades. Parfois le linteau de la porte d’entrée de la travée habitation comporte un bas-relief ou une inscription ou bien encore une niche. Comparé aux maisons montagnardes d’autres régions européennes, il faut reconnaître que la ferme vosgienne se distingue par sa sobriété sur le plan ornemental à l’instar des fermes apparentées de la façade est.

Travée habitation

Comme ailleurs en Lorraine, la travée habitation[33] se compose de trois pièces à la base : belle pièce à l’avant, cuisine au centre et chambre de derrière. On nomme une chambre ou pièce en patois « une pôle ». C’est pourquoi le « poêle », bien que masculin en français régional, désigne aussi la belle pièce de devant ou aujourd’hui « salon » ou « salle à manger ».

La ferme vosgienne s’intègre totalement au schéma de pensée lorrain par l’importance qu’elle accorde à la cuisine : le visiteur pénètre d’abord dans la cuisine qui sert de sas aux autres pièces et travées. Alors qu’en Alsace voisine, on conduit spontanément le visiteur dans la « Stube » (belle pièce ou salon), il faut avoir une raison ou un évènement particulier pour qu’un Vosgien vous amène tout de suite au poêle. Jadis la famille vivait dans la cuisine. C’est un endroit de convivialité, de partage et de vie commune : on y mange, on s’y lave, on y fait ses devoirs etc. Le poêle a une connotation plus sacralisée (fêtes familiales, veillées funèbres, réceptions, veillées entre autres) parce qu’il faut faire attention à ne pas rayer les beaux meubles, il faut que le parquet brille par exemple. Dans certaines fermes, il y avait un lit dans le poêle pour les parents. Cette mentalité est restée bien ancrée jusque dans les générations devenues parents dans les années 1950-1960. Elle s’essouffle un peu aujourd’hui. La cuisine se caractérise par ses nombreuses portes qui mènent en gros vers la cave, l’étage, les deux « pôles » voisines et les travées adjacentes par le chairu. Souvent, il y a également une porte à côté de la fenêtre devant la pierre à eau pour aller dans le potager.

Comme il n’y a pas eu d’eau courante pendant des siècles, notamment pour les fermes des « hauts » trop éloignées des réseaux de canalisation, on a cherché l’eau aux bassins dans le chairu et on travaillait sur la pierre à eau en grès des Vosges. Pour se laver, il fallait chauffer l’eau à la cheminée ou plus tard sur le fourneau.

L’autre endroit central est le feu à l’âtre qui relie à nouveau la ferme haut-vosgienne à la grande famille des maisons de montagne comme pour le tuyé des Comtois. Le feu à l’âtre chauffait, éclairait et servait à la cuisson des repas. Dans le mur d’enceinte, il y avait en-dessous de la cheminée sur le côté la porte en fonte du four à pain. Le conduit de fumée (ou la chambre des fumées) en bois reposant à l’origine sur deux grosses poutres de chêne solidement posées sur les deux murs de refend de la cuisine montait jusqu’en haut du toit où la cheminée terminait en forme pyramidale. Contrairement au val de Morteau dans le Doubs qui a su sauvegarder quelques tuyés, ce type de cheminée appartient au passé dans les Vosges. Le passage à la cheminée en pierre s’est fait progressivement et le gros appel d’air qui refroidissait la pièce en hiver a été stoppé par un manteau de cheminée en pierre. Entre temps, les fourneaux en fonte ont de toute façon remplacé le feu à l’âtre pour de nombreuses activités. Pour se chauffer, on avait aussi un « boro » dans le poêle, un fourneau circulaire qu’on alimentait depuis la cheminée côté cuisine. Comme sur le Plateau lorrain, le système de la taque permettait de chauffer indirectement la belle chambre de devant. Par conséquent, deux pièces étaient chauffées en hiver : la cuisine et le poêle. Avec l’arrivée des fourneaux, la chambre de derrière put être chauffée, c’est d’autant plus important que du coup la pièce faisait fonction de pièce-séchoir pour les fromages et autres denrées à conserver au sec tandis que le poêle prenait de plus en plus le statut de pièce des grandes occasions. Il ne faut pas oublier la chambre du haut au-dessus de la cuisine qui est traversée par la cheminée et donc plus tempérée que les voisines. Mais tout est relatif. De plus, cette pièce au sol surélevé en raison de la cheminée à l’âtre et de la chambre des fumées ne servait pas toujours à dormir mais à stocker tout ce qui devait rester au sec dans des armoires par exemple.

À l’arrière de la travée, la « chambre de derrière » reste privative comparée à la chambre de devant. Avec le temps, elle pouvait avoir une cheminée ou un fourneau. Du coup, elle gagna en importance et en intimité. On pouvait y trouver un lit en fonction du nombre d’enfants. Cette pièce est associée à la mauvaise saison quand elle est chauffée : c’est là que les gens se retirent pour les soirées d’hiver où on peut bavarder avec les voisins tout en vaquant à des petites tâches ou en jouant aux cartes. En fonction de la taille de la maison, la chambre de derrière peut conduire ensuite dans un atelier aux fonctions les plus diverses.

À l’étage de la travée habitation, les chambres sont des chambres à coucher avec lit et armoires.

Chairu

Signe distinctif de la ferme de montagne vosgienne, le « chairu » (qu’on peut orthographier chéru, charri) se divise en chairu et petit chairu. La parenté avec le charri comtois ne fait aucun doute mais il convient de préciser que dans les Hautes Vosges le chairu n'est jamais ouvert comme c'est le cas en Franche-Comté. Le chairu est l’entrée de la travée grange et le petit chairu précède la travée étable.

Sa vocation pratique s’explique par la nécessité vitale de se protéger des conditions climatiques plutôt dégradées dans les hautes vallées vosgiennes. Avec une température moyenne annuelle qui ne dépasse pas 10° pour les fermes situées autour de 900 m d’altitude et des précipitations annuelles qui dépassent les 1 000 mm, il est aisé de comprendre que le fermier de la montagne vosgienne a besoin d’un sas entre les travées de sa ferme et l’extérieur. Le chairu se trouve derrière la porte cochère souvent cintrée[34]. Il faut souvent ouvrir cette porte pour éclairer le chairu. La différence avec l’avant-grange des maisons de la plaine réside dans le fait que les récoltes des maisons des hauts n’ont rien à voir avec celles du Plateau ou des vallées de la Moselle ou de la Meuse. Généralement, on rentre les foins au « soleil », le fenil en patois, par la « potiotte »[35], porte dans la ramée à l'arrière à laquelle on accède soit par une passerelle soit de plain-pied. Ceci étant, on peut y entrer les voitures s’il pleut par exemple. Le chairu atteint généralement une longueur de 5 m et une profondeur de 3 m. Son avantage est qu’il est très haut comme la grange à 3 m de hauteur. Il est dallé avec des pierres de grès ou de granit. Il faut le percevoir comme un lieu de vie intermédiaire entre toutes les travées. On y fait souvent des va-et-vient dans la journée car c’est lui qui fait la jonction entre les rangs d’exploitation tout en donnant l’accès à la cuisine ou au couloir par une porte dans la cloison de bois. En entrant dans un chairu, on peut aussi avoir l’impression d’un bric-à-brac car les occupants y déposent facilement des tas de choses au quotidien. Tout ce qui sert ou va servir sous peu est par commodité stocké dans le chairu. On y accroche, on y dépose, on y bricole quelque chose. On peut y trouver des tables, des chaises ; En fait, c’est un endroit qui se personnalise beaucoup en fonction des propriétaires. C’est d’autant plus vrai dans les fermes rénovées actuelles où il a perdu sa vocation première : les nouveaux occupants y voient un espace de liberté bien pratique.

Appelé plutôt un « récrèye » (prononcé : [rekrɛy] dans le pays de Gérardmer, le petit chairu[36] dallé comme le chairu principal est derrière la « porte des bêtes » sur la façade côté gouttereau et cour. Sa fonction de faire la transition entre la cour et l’étable. Il protège les auges des bassins en grès ou bois ou ciment (en patois un bèche[37], prononcé : [bɛʃ]) qui se retrouvent du coup hors-gel. En continuant on arrive sur la porte de l’étable. Il arrive que les bassins dans certaines maisons soient dans une annexe juxtaposant la maison qu’on appelle une « rabaissée » et qui rappelle l’appentis de la maison à Schopp de l’Alsace bossue ou de Moselle-Est. Une petite fenêtre à côté de la porte éclaire le petit chairu.

Travée grange

Très similaire dans son organisation interne avec la grange des maisons de la plaine, ce qui frappe le regard immédiatement dans cette travée[38] c’est la hauteur des plafonds de bois et les énormes poutres porteuses qui vont d’un seul élan jusqu’au toit. L’avant-grange se confond avec le chairu dans la ferme vosgienne, ce qui la distingue de sa parente dans la plaine. La grange (en patois bétèye, prononcé : [betɛy]) a un sol en terre battue ou avec un plancher ; elle servait à battre le blé, à introduire les voitures de foin et de paille pour les décharger directement vers le fenil et le grenier plus en hauteur. Sur le plan logistique, le fermier peut se déplacer partout : par des trappes, ouvertures béantes ou cloisons coulissantes, il s’approvisionne en foin en faisant descendre du grenier et accède aux mangeoires des vaches dans l’étable. En gros, la grange est un espace destiné à l’exploitation de la ferme où les hommes se retrouvent souvent pour diverses tâches à faire. L’arrière-grange a un plafond plus bas, identique à celui des chambres de l’habitation. Elle sert de lieu de stockage et de rangement.

Dans certaines fermes, surtout quand il n’existe pas de « petite maison » à l’extérieur, l’arrière-grange a été aménagée en « appartement » des parents, soit une seule pièce dans le prolongement de la grange, soit deux pièces au fond de la grange et de l’étable. Ces pièces aménagées donnent sur le mur de pierres extérieur avec des fenêtres, mais elles se trouvent du côté plus venteux et pluvieux du coup. Elles profitent de la chaleur naturelle transmise par l’étable sachant qu’une seule cloison de bois sépare les animaux des personnes de l’autre côté.

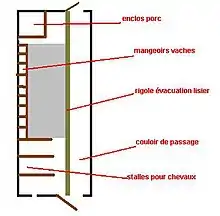

Travée étable

L’étable[39], nommée en fait l’écurie en français régional et « staye » ou « stoye » en patois (prononcé : [stay]), arrive après le petit chairu. La porte ouvre sur l’allée où se déplace le fermier derrière les vaches. Les crèches étant du côté de la grange centrale, la tête des bêtes est orientée vers l’autre côté. Le réduit à cochon qu’on nomme « ran » (prononcé : [ran]) est sur la gauche de l’étable à l’entrée.

Cet espace peut donner l’impression d’être étouffant, mal aéré, malodorant et exigu. À part quelques soupiraux rudimentaires, il n’est pas possible d’aérer l’étable de manière satisfaisante. Vu les habitudes actuelles, la lumière est très limitée même quand il y a une fenêtre dans le mur de derrière. En fait, il vaut mieux laisser ouverte la porte de derrière qui sert à sortir les vaches ou la brouette de fumier. L’arrivée de l’électricité fera du bien dans cette travée. Il fait très chaud car tous les animaux des plus anciens aux plus jeunes sont entassés dans un espace proportionnellement réduit. Pour faciliter la circulation de l’air, des espèces de tuyaux en bois, en terre cuite ou en grès sortent vers le mur pignon arrière, parfois juste à la hauteur du sol dehors car l’écurie est bien souvent enfouie dans la terre.

Les animaux vivent sur un plancher de madrier longeant la crèche à droite et l’allée à gauche. À la ferme du bas comme à la chaume du marcaire sur les crêtes, le principe de l’étable traditionnel est le même : les poutres horizontales du haut et du bas (en patois « jovailles », prononcé : [ʒɔvay] supportent et maintiennent les poteaux verticaux (en patois « bourrassons ») de chaque côté de la tête de la vache. Le collier en bois de la vache (la chnoye, prononcé : [ʃnoy]) est fixé aux bourrassons par des anneaux (en bois puis en métal) qui glissent de haut en bas de telle sorte que la bête peut se coucher et se lever sans entrave.

L’outillage, les tabourets de traite (en patois kiboki, prononcé : [kɪbokɪ] à un pied et la brouette sont entreposés le long de l’allée qui ne fait que 1,50 m de large. Or, l’allée est l’espace où se déplacent bêtes et hommes. Soit les vaches sortent dans les prés par l’arrière, soit elles vont boire aux bassins des bêtes dans le chairu vers l’avant. Le purin qui dégouline du plancher parvient à une rigole en dessous du plancher de l’allée surélevé. Le fermier « fait la danse » tous les jours c’est-à-dire qu’il doit évacuer le fumier, faire partir le purin, déposer de la nouvelle paille et nettoyer l’allée à grands coups de seau matin et soir, donc au moment des traites.

Dans l’étable, les perchoirs des poules sont accrochées au mur de derrière.

Variantes régionales

La maison rurale lorraine subit les influences de ses voisins comme le bassin lorrain influe sur l'habitat des régions limitrophes. Les limites régionales ne correspondent pas du tout à une aire homogène de l'habitat traditionnel d'esprit lorrain : elle est clairement plus vaste que l'ancienne région administrative de Lorraine vers tous les points cardinaux, y compris côté belge[n 5] et sarrois[n 6].

Le modèle de base demeure bien que des éléments architecturaux particuliers permettent de distinguer certaines sous-régions du bassin lorrain. Les variantes touchent particulièrement la toiture, la taille du bâti ou les annexes. La plus grande des différences touche le type de construction entre le mur en moellons ou pierres de taille d'un côté et le pan de bois de l'autre.

Maisons à colombages

Trois zones géographiques de Lorraine comportent de nombreuses maisons à pans de bois et de constructions très différentes :

- Le département de la Meuse, présente à lui seul deux zones très distinctes[40] :

- Dans le Barrois, au sud du département, notamment à Bar-le-Duc, sont édifiées des maisons au rez-de-chaussée de pierre blonde surmontées d'étages en encorbellement.

- Plus au nord, l'Argonne propose autour de Beaulieu-en-Argonne des fermes à l'architecture unique et plus récente (XIXe siècle) de fermes parées de bois.

- L'Est de la Moselle, du Pays des étangs jusqu'au Vosges du Nord, présente des architectures à pans de bois de style germanique. En 2008, ce type de maison était encore présent dans environ 70 communes de l'Est mosellan, les plus anciennes datant de la fin du XVIIe siècle (Réning, 1696) et les plus récentes ne dépassant pas 1840 (Bisping)[41]. La « maison à colombages francique » atteint en Lorraine sa limite extrême façade occidentale ; cette limite d'expansion correspond peu ou prou à l'ancienne frontière linguistique mosellane entre les familles romanes et germaniques qui s'est déplacée vers l'est après la guerre de Trente Ans[42] - [43]. La limite est poreuse car il y a quelques maisons à colombages dans la partie de l'aire romane qui était anciennement germanophone, comme à Bisping et Guermange par exemple. Grossièrement, l'aire d'expansion de la maison à pan de bois en Lorraine du nord-est s'arrête aux régions de Saint-Avold, Bitche, Dieuze et Sarrebourg.

Pan de bois francique en Moselle

Dans les maisons à colombages de l'aire germanique, donc pour la Moselle-Est, on distingue habituellement les ossatures des bâtiments médiévaux avec des poteaux porteurs d’un seul élan jusqu’au toit (La technique des bois longs) des maisons à pans de bois dont chaque étage est bâti de manière autonome comme assise à l’étage suivant, c’est-à-dire que le poteau délimite un niveau (La technique des bois courts). Souvent l’étage supérieur est construit en encorbellement. Poteaux et entretoises sont soutenus par des décharges en V ou légèrement incurvées. Dans tout le bassin germanique, le second modèle se répand à partir du début du XVIIe siècle. La technique de base ne change plus réellement, les différences portent essentiellement sur l’ornementation et l’agencement des pièces de bois pour obtenir un motif global. Le pan de bois d’Allemagne du Nord est resté sobre avec quelques maisons à bois longs (Maison-halle). Le colombage de la zone alémanique a atteint au fil des siècles un degré élevé de sophistication dans la décoration. Le colombage de la zone francique aime jouer sur les effets décoratifs des poutres sans surcharger l’ensemble. Les maisons à colombages qui existent encore en Moselle de nos jours remontent presque toutes au XVIIIe siècle ; on les rattache au pan de bois francique répandu dans l'Allemagne centrale. En raison du caractère rural de cet habitat, on n’y trouve aucun oriel et aucun artifice particulier comme ce serait le cas dans les centres ville avec pignon sur rue.

Si l'on prend comme exemple la maison du Clément photographiée ci-contre à droite et située à Belles-Forêts, elle a été construite en 1750 selon le schéma de la maison-bloc lorraine à trois travées[44]. Les divergences avec le modèle de base portent sur la travée habitation qui est scindée en deux parties de chaque côté du couloir transversal et sur le toit plus fortement incliné que les toits asymétriques lorrains classiques. La couverture du toit avec les tuiles plates en queue de castor sur le versant avant et avec la tuile canal à l'arrière illustre très bien le caractère de transition du pays de Belles-Forêts entre l'aire romane et germanique. On atteint probablement à Bisping l'extrême limite de la tuile Biberschwanz[44]. Ce modèle plus ancien que d'autres maisons à colombage à Bisping représente la technique de construction sans soubassement de pierres. Les poteaux corniers et porteurs sont directement posés sur des sablières à même le sol. Que cette technique ait le défaut de provoquer une lente dégradation des sablières avec le temps et de déstabiliser la structure s'est vérifié par une première réfection en 1840 : le colombage a été démoli et remplacé par un soubassement en pierre du côté de la travée habitation comme chacun peut le constater sur la photographie au fond. L'abandon du colombage au profit de la pierre a été une constante en Moselle jusqu'au XXIe siècle ; la disparation des maisons à colombages est inéluctable si les associations de défense du patrimoine rural n'arrivent pas à enrayer le phénomène et à sauver les peu de maisons encore debout. Cette maison de Bisping a par exemple été agrandie par un appentis et une cour fermés par un bardage de planches au début du XXe siècle[44]. Le pignon côté étable a été couvert de bardeaux pour le protéger des intempéries comme dans les maisons de montagne.

Si l’on fait abstraction de l’agrandissement ultérieur par un appentis en planches, la maison du Clément de Bisping comporte trois travées dont une dédoublée. La porte piétonne donne sur un couloir qui donne accès à deux chambres à droite et à la cuisine sur la gauche à l’arrière. Vu que l’accès au poêle ou Stube (prononcé : [ʃtuːb]) à l’avant n’est possible que par la cuisine, l’organisation de la vie dans la maison à colombage est bien lorraine dans l’esprit. À l’étage au-dessus de la travée habitation, une seule pièce sert de chambre ; le reste de l’espace sert de grenier et de fenil au-dessus de la travée étable avec le vide de la grange entre les deux.

Dans une maison à colombage du XIXe siècle du même village mosellan, les trois travées sont maintenues mais cette fois les ouvertures sur la façade gouttereau montrent que la travée étable se trouve au centre avec une porte des bêtes qui jouxte la porte des hommes de la travée habitation sur la gauche. Au-dessus de l’étable à l’étage, la fenêtre indique qu’il y a encore une chambre en haut. Cette disposition se rencontre davantage dans les pays germaniques qu’en Lorraine romane, ce qui laisserait penser à une influence de la zone germanophone dans ce secteur ou à un occupant originaire des terres germanophones. À noter la « goulotte » en-dessous de la fenêtre de la cuisine devant la pierre à eau (en francique rhénan Wàsserstän, prononcé : [vàsserʃtɛːn]) qui permet l’écoulement des eaux de vaisselle ou de nettoyage. En observant la maison dite « Bonnert » à Hellimer en Moselle[42] (Image 2 dans la galerie), on remarque également par les ouvertures du mur gouttereau que la travée étable se trouve au centre de la maison. Le modèle, rénové en 2013 par une initiative privée, fait apparaître le mode de construction dominant au XVIIe siècle avec l'absence de solin; les sablières inférieures ont été posées directement sur le sol. Une double sablière sépare les deux niveaux. L'ossature en bois a été comblée de torchis. L'organisation intérieure suit le schéma lorrain avec un couloir distributeur qui mène à la cuisine à droite ou à l'étable à gauche. De la cuisine, on accède à la belle pièce (Stube).

Les techniques de construction de l'ossature et les éléments décoratifs des maisons à colombages mosellanes appartiennent à un ensemble plus vaste du bassin germanique méridionale dans lequel se trouve aussi le bassin alsacien. Les décorations sur poutres, charpente et portes (Ce sont généralement des symboles solaires comme les svastikas, cœurs, poteaux corniers en spirale, rosaces, disques) remontent partout du XVIe au XVIIIe siècle ainsi que les ornements géométriques dans l'ossature elle-même avec des poteaux à la fois fonctionnels et décoratifs suivant la manière dont ils sont agencés. On retrouve de ce fait du Sundgau à la Moselle-Est des Mann en tous genres, des losanges, des croix de saint André, des potelets d'allège de fenêtres aux diverses formes et des motifs imbriqués ou cumulés[45].

Il n'existe pas de nombreux éléments ornementaux sculptés ou peints dans les quelques rares maisons restantes en Moselle en raison des vicissitudes du passé, des dégradations du temps et des rénovations successives qui n'ont peut-être pas forcément restauré les peintures ou les sculptures sur bois. Elles ont probablement existé; la rénovation de la maison d'Hellimer a intégré par exemple la réfection du poteau central au-dessus de la porte piétonne elle-même sculptée : de haut en bas, on reconnaît une croix, une niche avec statuette et une date de construction gravée. Concernant les ornements géométriques dans la charpente qui offre au regard un profil individualisé de la maison, l'observation des cinq maisons de la galerie de photos ci-dessous fait ressortir deux ossatures simples sans fioritures avec de simples potelets sous les fenêtres et un assemblage basique de poteaux, décharges et entretoises (Maisons nos 1 et 5). La maison de Kappelkinger (no 4) frappe par la part restreinte du colombage dans l'allure globale de la bâtisse; dans ce cas aussi, l'ossature avec poteaux verticaux et décharges obliques (arbalétriers) demeure très basique, mais chacun remarquera les deux losanges accolés sous l'allège de la fenêtre à l'étage. Très fréquents dans le Bas-Rhin et le Centre de l'Alsace, les losanges accolés décorent en général les allèges de fenêtre, les linteaux du portail d'entrée à la cour intérieure, le portail d'une grange ou d'un hangar. Ils symbolisent la fécondité et la source de vie et sont parfois désignés par le terme « mandorle » puisque la forme et la symbolique sont très apparentées.

Les losanges accolés décorent aussi la façade de la Cappel (maison no 3) sous les baies des fenêtres. C’est dans cette maison que l’ornementation par la disposition des poteaux et décharges est la plus variée avec un panel de motifs qu’on retrouve partout en Alsace ou en Sarre voisines; on remarque des Mann d’angle et deux Halbmann : le Mann ressemble grossièrement à un K majuscule accolé au poteau, soit d'un côté (le demi-Mann), soit des deux côtés (le Mann). On appelle cet effet décoratif de l'ossature « Mann » ou « homme » en français car on pourrait dire qu'il s'agit d'un homme qui écarte les jambes et les bras de chaque côté du tronc que représente le poteau central. Les potelets sous les fenêtres sont soit simples, soit obliques, soit en V. L’ensemble est cohérent et fidèle à la tradition esthétique du colombage du groupe francique.

La ferme de Hellimer (maison no 2) possède également une façade homogène qui est basée cette fois sur des motifs décoratifs plus recherchés et moins évidents à réaliser pour le charpentier. En prenant de la distance pour observer la façade et notamment la travée habitation, le premier ressenti que la majorité des observateurs auront probablement provient de la prédominance de la croix de saint André. En se rapprochant, le motif en croix se cumule avec des formes angulaires. Cette ornement s'appelle dans les maisons à colombages un losange croisé. Ici, on en compte trois à intervalles réguliers. Une croix de saint André simple dans l'allège de fenêtre supérieure et un champ carré vide séparent ces losanges croisés. Cette maison à Hellimer propose également un motif ornemental qu'on associe souvent en Alsace à une certaine aisance des propriétaires[45] : la chaise curule. Elle rappelle fortement la croix saint André stylisée avec deux demi-cercles tangents. En regardant de plus près, il apparaît clairement que ce ne sont pas des segments d'arc tangents, mais bien deux poteaux en spirale imbriqués l'un dans l'autre à l'image de cette chaise romaine. Les losanges croisés symbolisent également la fécondité. Certains chercheurs font le lien avec les symboles runiques où chaque lettre obtient un sens symbolique et divinatoire. La croix de saint André correspond par exemple à la lettre « gibu » ou G qui représente le désir et le souhait ardent[45]. Le losange croisé symbolisait la mère ou la matrice. Finalement, les motifs d'ornementation des maisons à colombages de l'aire germanique convergent quasiment tous vers la même symbolique : on affiche sur sa maison la volonté de vivre heureux, d'avoir une famille, d'assurer une vie aisée à l'abri des mauvais esprits et des dangers de l'extérieur. Le cycle solaire représenté entre autres par les doubles spirales, les svastikas[46] et les croix de saint André se retrouve marqué dans la façade pour annoncer à tous au moment de la construction que les futurs propriétaires ont l'intention de vivre en harmonie avec la nature, le rythme de saisons et les croyances locales. D'un autre côté, la recherche systématique d'une symbolique ne correspondrait pas à la réalité présente car les charpentiers du XXIe siècle ne cherchent pas forcément à savoir quelle a pu être a symbolique mythologique d'un motif ornemental d'un pan de bois. Les habitudes architecturales et ornementales ont pris le dessus sur les croyances populaires millénaires.

- En Moselle

Maison Bonnert édifiée en 1716 à Hellimer, canton de Sarralbe (2).

Maison Bonnert édifiée en 1716 à Hellimer, canton de Sarralbe (2)..jpg.webp) Maison à appentis de 1708 à Cappel, canton de Freyming-Merlebach (3).

Maison à appentis de 1708 à Cappel, canton de Freyming-Merlebach (3). Restes de colombages apparents à Kappelkinger, canton de Sarralbe (4).

Restes de colombages apparents à Kappelkinger, canton de Sarralbe (4). Maison à demi-croupe et colombage, Danne-et-Quatre-Vents, canton de Sarrebourg (5).

Maison à demi-croupe et colombage, Danne-et-Quatre-Vents, canton de Sarrebourg (5).

Pan de bois en Meuse

La maison à pan de bois de Meuse appartient au groupe champenois tant pour l’esthétique générale que pour les techniques utilisées indépendamment des petites variations mineures. Quelques rares maisons ont été bâties en pan de bois du rez-de-chaussée à l’étage comme une maison à Senard avec son colombage très rectiligne[47] alors que la très forte majorité présente un pan de bois à l’étage sur un premier niveau en pierres de taille. C’est clairement le cas pour les bâtisses dans les villages. Le pan de bois groupe champenois se caractérise par conséquent davantage par sa forte représentation à l’étage. Il en ressort d’un point de vue esthétique un jeu ornemental intéressant qui repose sur le contraste ou l’interaction entre la pierre en bas et le bois en haut.

La disposition ornementale des pièces de bois repose sur des motifs communs à la « façade alémano-francique » au nord-est de la Lorraine : la croix de saint André prédomine à l’œil nu et le losange apparaît également sous diverses formes. À Vigneulles-lès-Hattonchâtel, un bâtiment annexe en réfection fait apparaître une décoration en épi sur le pignon, élément décoratif très peu répandu en Alsace et en Moselle en dehors de quelques maisons archaïsantes dans le Sundgau à Blotzheim ou Koetzingue. Pourtant, ce motif ornemental en impose vraiment sur un pignon d’un point de vue esthétique. Comme on le trouve sur un domaine de manoir, on peut penser qu’il s’agit là d’abord de montrer la réussite sociale. Globalement, la fonction décorative du pan de bois est moins marquée que dans le groupe germanique méridional. Il rappelle davantage les colombages de l’Allemagne du Nord par leur verticalité prononcée et l’aspect général en damier régulier. On peut même parler d’une régularité excessive.

En Argonne lorraine, le pan de bois est construit sur un solin plus ou moins haut ; il est réalisé en pierres, en briques ou en gaizes. La sablière inférieure dans laquelle sont fichés les potelets repose sur ce solin. Des paleçons ou palançons sot introduits dans une rainure ou des trous dans les potelets latéraux afin de réaliser un clayonnage, le support du torchis confectionné avec de l’argile et de la paille[47]. Il n’est pas rare que le pan de bois soit recouvert d’un enduit ou d’un bardage de planches. Le torchis lui-même peut également être recouvert ou protégé par un enduit à base de chaux ou par un bardage de planches qu’on appelle localement le guindage (Comme sur la maison no 4 de la galerie). On peut de ce fait parler d’une caractéristique du pan de bois argonnais par rapport à d’autres régions limitrophes où le pan de bois reste apparent[47].

La maison de Contrisson (no 3 dans la galerie ci-dessous) attire le regard par le contraste agréable à l’œil entre la pierre de taille jaunâtre du rez-de-chaussée et le pan de bois marron clairement dominé par la croix de saint André étirée : 18 croix sur les côtés et 24 sur la façade gouttereau longeant la rue. Deux autres croix de saint André plus classiques ornent l’allège des fenêtres. L’oblique n’est pas représenté, l’ensemble repose uniquement sur l’alignement des sablières et les quatre poteaux.

La maison de Brizeaux (no 2) se distingue davantage par son avant-toit et ses belles contrefiches que par son pan de bois rudimentaire et vertical. La maison de Bar-le-Duc (no 1) s'enrichit par ses niveaux en encorbellement. La croix de saint André domine largement et on reconnaît un Mann primitif dans l'allège de fenêtre. Dans les trois modèles de la galerie, on remarque le premier niveau en pierre.

- En Meuse

Maison citadine à Bar-le-Duc (1)

Maison citadine à Bar-le-Duc (1) Maisons fleuries à Brizeaux (2)

Maisons fleuries à Brizeaux (2)_maison_%C3%A0_pans_de_bois.jpg.webp) Maison à Contrisson (3)

Maison à Contrisson (3)_expo_mat%C3%A9riel_agricole.JPG.webp) Grandchamp (Ardennes), pan de bois et guindage à droite (4)

Grandchamp (Ardennes), pan de bois et guindage à droite (4)

Type de transition entre le plateau et la montagne

Implantée dans tous les secteurs situés dans les Vosges gréseuses avec une extension jusqu'au Warndt en Moselle, quelques vallées alsaciennes et les terres limitrophes en Allemagne et en Belgique, la maison rurale lorraine des régions boisées de faible altitude présentent toutes les caractéristiques majeures de l’habitat rural lorrain du modèle de base pour l'organisation des maisons en travées mais elle s'en écarte largement pour quelques aspects majeurs comme la mitoyenneté, l'usoir, la forme du toit ou l'usage de la ramée. Elle fait fonction de transition entre le modèle du village-rue strict sur le Plateau lorrain et le modèle dispersé des Hautes-Vosges. Son caractère transitoire s’exprime également par sa localisation aux confins du domaine lorrain à l’est sur une bande de territoire clairement influencée par l’aire alémanique.

Longeant la côte gréseuse de la Sarre au nord jusqu’au sillon vosgien au sud-ouest et la vallée de la Meurthe au sud-est, la zone d’extension de ce modèle transitoire traverse

- Côté lorrain : les Vosges du Nord, le pays de Bitche, le pays de Dabo, le massif du Donon, le pays de Salm, le massif de Mortagne, les bassins versants de la Vologne, du Neuné et de la moyenne Meurthe autour de Saint-Dié-des-Vosges

- côté alsacien : le pays welche bien qu’il soit situé pour une bonne partie dans le massif cristallin des Vosges dans sa partie méridionale.

Vu l’absence de contraintes agraires et la diminution des pratiques communautaires spécifiques aux finages du Plateau lorrain[48], la ferme dite des pays gréseux n’a pas un aspect homogène du nord au sud de la zone d’expansion. Chaque propriétaire a le loisir d’aménager et de construire sa maison sur son terrain. Plusieurs facteurs entrent en jeu comme la fertilité des sols (plutôt médiocre en raison du sous-sol gréseux), la part de terres labourées ou cultivées dans l’exploitation, l’altitude et la surface des terres exploitées. La hiérarchie sociale est de facto moins prononcée dans les hameaux des Vosges gréseuses. On parle davantage de polyculteurs assez indépendants qui possèdent plus de prairies que de terres labourées. Pour ces dernières, la pomme de terre et les céréales secondaires dominent largement[48].

Les différences entre le modèle de base et ce type transitoire sont les suivantes[49] :

Ce modèle que le premier regard permet de reconnaître grâce à la demi-croupe, à la ramée et au pignon sur rue s'apparente très fortement aux types de maisons d'autres régions comme la Franche-Comté, la Savoie ou dans la Suisse voisine. De prime abord, on ressent l'influence de l'aire culturelle alémanique avec le choix du toit en demi-croupe, parfois même en mini-croupe, très généralisé en Bade-Wurtemberg, en Suisse, en Alsace et en terres comtoises. Le caractère importé de cette caractéristique du toit dans ce modèle se reconnaît bien par le fait que les pans coupés en croupe étaient désignées dans le langage populaire lorrain par le terme « allemandes »[50]. Le toit à demi-croupe était en fait à l'origine un toit de chaume dont les derniers spécimens ont résisté plus longtemps dans le pays welche. En remplacement, les terres alémano-franciques ont adopté la tuile plate dite queue de castor tandis que la façade lorraine a adopté la tuile mécanique. Tous les modèles n'ont pas forcément une demi-croupe à chaque pignon. Parfois, elle se trouve juste du côté de la travée habitation, partie visible de la rue. En patois vosgien de la montagne, cette petite croupe se nomme « creupe », « bédane » ou « rabattue »[51]. En dialecte alsacien et francique rhénan, on utilise le terme « Wàlme » (prononcé : [vàlmə])[52].

Appuyant son caractère transitoire, le modèle des Vosges gréseuses fait figure de maison des petites et moyennes altitudes dans les régions montagneuse de la façade est de la France entre la maison de la plaine et la ferme-chalet de la montagne (Vosges, Doubs, Jura, Haute-Savoie). Sa taille est variable mais jamais très grande. Elle correspond majoritairement à une exploitation axées sur des activités sylvo-agro-pastorales. La forêt jamais bien loin et l'élevage couplé à l'activité fromagère vont souvent de pair avec ce type de maison. La vallée de la Meurthe autour de Saint-Dié-des-Vosges fait exception dans ce schéma car le fond de vallée alluvionnaire et les terres de grès permien sont beaucoup plus fertiles que les zones purement gréseuses comme dans les Vosges du Nord par exemple. Les corps de ferme dans la vallée de la Meurthe atteignent des dimensions impressionnantes puisqu'elles peuvent disposer de 5 travées et une capacité d'engrangement importante.

Le plus petit modèle à trois petites travées peu larges (habitation, grange, étable) comporte au rez-de-chaussée le poêle et la cuisine et à l'étage la chambre jouxtant le grenier au-dessus de la grange.

Le plus grand modèle très large et très haut présente un mur gouttereau percé de 4 portes dont une porte cochère, deux portes des bêtes et une porte des hommes donnant sur un couloir qui traverse toute la maison. La travée habitation est séparée des autres par ce couloir distributeur avec une organisation classique d'avant en arrière : poêle, cuisine et chambre de derrière. La grange est enserrée par deux étables dont l'une est une écurie. D'autres modèles préfèrent augmenter la surface habitable avec un rang d'habitation comportant six pièces au rez-de-chaussée agencées comme suit de chaque côté du couloir : côté pignon poêle, chambre du milieu, chambre de derrière et côté grange cuisine, chambre du milieu et chambre de derrière. Il y a encore des chambres à l'étage.

Comme dans les autres modèles, les parties décoratives et les aménagements mineurs varient en fonction de la localisation entre la Sarre allemande et les Vosges romanes.

.jpg.webp) Ferme à demi-croupe à la Croix-aux-Mines.

Ferme à demi-croupe à la Croix-aux-Mines. La croupe peut apparaître dans un village-rue lorrain comme signe de réussite par exemple,Saint-Louis, Moselle.

La croupe peut apparaître dans un village-rue lorrain comme signe de réussite par exemple,Saint-Louis, Moselle. Autre exemple de demi-croupe intégrée dans un village-rue typique de Lorraine, Saint-Louis, Moselle.

Autre exemple de demi-croupe intégrée dans un village-rue typique de Lorraine, Saint-Louis, Moselle.

Maisons à appentis (Schopphus)

Ce modèle des terres germanophones de Lorraine et d’Alsace bossue est le plus facile à reconnaître quand on traverse à pied ou en voiture un village-rue typique et bien conservé : tout le monde remarquera cette extension du toit devant les travées de la grange et de l’étable qu’on peut désigner par le terme d’appentis[53]. L’appentis prend des formes diverses mais la présence du bois y est prédominante. Il correspond à un espace utilitaire, couvert par la toiture mais pas forcément clos, qui prend une partie du terrain de l’usoir. Quand les maisons sont mitoyennes par deux, les deux appentis se font face de telle sorte que l’intimité de chaque maison est davantage préservée que dans le modèle lorrain totalement ouvert. On parle de ce fait d’une « maison à Schopp » ou en dialecte francique rhénan « Schopphus » (prononcé : [ʃɔphus]) car le terme Schopp en francique rhénan et son équivalent Schopf en alémanique, désignent un hangar[54] - [55] ou une remise dont la partie avant n’est pas fermée, cloisonnée ou maçonnée. Son but premier est de mettre à l’abri le bois de chauffage, les voitures et l’outillage entre autres.