Gestion des déchets radioactifs en France

La gestion des déchets radioactifs en France est du ressort de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Elle est régie par la loi relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs de 1991, modifiée en 2006 par la loi de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

Selon cette loi, un déchet radioactif est une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection, et pour laquelle aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée. En France, le propriétaire des déchets en reste responsable et assure sa gestion, conformément à la loi.

Le volume total de ces déchets est évalué par l'ANDRA à environ 1 540 000 m3 fin 2016, dont seulement 3 650 m3 de déchets de haute activité et à vie longue, les plus dangereux. Ce volume total pourrait atteindre, selon les scénarios prospectifs de l'ANDRA, entre 4 372 000 et 5 048 000 m3 (dont 10 000 à 32 500 m3 de haute activité) d'ici la fin du démantèlement des installations autorisées à fin 2016.

Localisation des déchets radioactifs en France (Inventaire ANDRA 2012) La carte omet les déchets dus aux essais français de bombes nucléaires en Polynésie et en Algérie[1]. |

Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs

Selon la loi de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs de 2006, un déchet radioactif est une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection, et pour laquelle aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée[2].

En France, le propriétaire des déchets en reste responsable et assure sa gestion, conformément à la loi[3]. La gestion des déchets radioactifs est planifiée dans un « Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs » (PNGMDR[4])[5], mis à jour tous les trois ans. Ce plan prévoit une gestion différentiée des déchets, adaptée à leur dangerosité et « durée de vie radioactive », en cinq catégories de déchets : haute activité (0,2 % du volume total en 2009), moyenne activité à vie longue (3,6 % en 2009), faible activité à vie longue (7,2 % en 2009), faible et moyenne activité à vie courte (68,8 % en 2009), très faible activité (20,1 % en 2009, avec une forte augmentation attendue en raison des futurs démantèlements d'installations[6], avec des projets d'intégrer dans la réglementation « la possibilité de libération[7] des matériaux faiblement radioactifs. Cela coïncide avec la publication par l’AIEA et la Commission Européenne de nouvelles normes de base en radioprotection (BSS) en 1996[8] - [9], qui précisent cette notion »[6]). La seconde version du PNGMDR date de 2010.

Ce plan associe deux axes stratégiques : le traitement du combustible usé, et le stockage des « déchets ultimes ». La notion de déchet ultime et non revalorisables n'est pas spécifique à l'industrie nucléaire, mais courante dans le droit de la gestion des déchets en général. La « Loi Bataille » du distingue les « déchets radioactifs » ultimes, des matières radioactives valorisables (uranium appauvri, combustible irradié, uranium dit "de traitement" (ou de retraitement), plutonium réutilisable dans un combustible MOX, MOX , etc.). Les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux ne sont pas traités par ce plan, mais régis par des autorisations spécifiques, de même que les résidus miniers actuellement encadrés par des normes de radioprotection relevant du Droit minier (en cours de révision).

Le troisième plan PNGMDR, pour la période 2013-2015, a été adressé au Parlement par le Gouvernement le [5], préparé depuis 2007 sous l’égide de l’Autorité de sûreté nucléaire et du ministère chargé de l’énergie. Il a donné lieu à un décret le [10]. Ce plan intègre les exigences de la directive européenne du établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. Le plan il insiste sur la nécessité de développer des schémas industriels globaux de gestion et de développer des modes de gestion pour les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.

Le plan 2016-2018[11], ouvre de nouveaux axes notamment sur la nocivité à long terme des déchets radioactifs dans une perspective environnementale globale, les perspectives de valorisation de long terme de certaines matières radioactives ou encore les stratégies d’entreposage mises en œuvre par les exploitants dans l’attente de la mise en place de solutions de gestion définitive.

Le plan 2019-2021 fait, pour la première fois, l'objet d'un débat public organisé par la Commission nationale du débat public. Ce débat public sur la cinquième édition du PNGMDR se déroule[12] du au .

Histoire

Les premiers déchets radioactifs proviennent de l'utilisation industrielle du radium, de la recherche et de la médecine, puis des usages militaires et énergétiques. La production et la dangerosité de ces déchets a fortement augmenté des années 1940 à nos jours.

On distingue souvent deux types de déchets

- en amont ; les déchets des mines et carrières d'uranium ou d'autres produits radioactifs (stériles minières, boues radioactives, radon) liés à l'extraction de l'uranium ou d'autres substances radioactives (cobalt, etc.). Ce sont souvent des produits peu radioactifs, mais accumulés en volumes importants et pour certains (uranium) à très longue durée de vie.

- en aval ; les déchets des filières nucléaires militaires et civiles ; souvent moins volumineux, mais parfois hautement radioactifs et chimiquement très toxiques.

La France ayant donné priorité au développement de l'arme nucléaire et de l'énergie nucléaire se trouve confrontée à d'importants tonnages de déchets à courte, moyenne et longue durée de demi-vie radioactive. S'y ajoute un nombre croissant de sources radioactives scellées usagées (problème devant être étudié à partir de 2013 par un groupe de travail dédié[13] - [14] - [15].

La gestion de ces déchets a d'abord relevé, d'une manière peu transparente, du CEA et d'organismes militaires. Puis face à une forte augmentation du volume et de la dangerosité de ces déchets, et en réponse à une demande de transparence formulée par la société civile, de nouveaux organismes ont été créés, dont l'ANDRA concernant les déchets. Des rapports publics ont été produits, dont celui de Pierre Desgraupes en 1991 sur les déchets, suivis de ceux du député Christian Bataille, à l'origine de la loi Bataille de 1991 sur le nucléaire, sur la gestion, le stockage (éventuellement souterrain), la surveillance ou la réutilisation de ces déchets, modifiée en 2006.

Fin 2014, face à la perspective d'une augmentation des tonnages de déchets à traiter, l'ANDRA lance avec l’Agence nationale de la recherche (ANR) un appel à projets de recherche innovants sur la gestion des déchets radioactifs. Pour vingt-neuf projets déposés, douze ont été retenus en [16]. Ils bénéficieront de 40 millions d'euros sur 4 ans. Un second AAP est attendu fin 2015 visant plus spécifiquement à tenter de limiter les déchets issus du démantèlement des installations nucléaires (qui sont en tonnage principalement des déchets très faiblement radioactifs (TFA), aujourd’hui envoyés au centre de stockage de Morvilliers (Aube), qui ne pourra tous les accueillir selon Bruno Cahen[17] puisque selon le « dernier inventaire national sur les déchets radioactifs » le démantèlement des installations existantes produira environ deux millions de mètres cubes de déchets TFA (trois fois la capacité du centre de Morvilliers 650 000 m3[16]. Les déchets très faiblement radioactifs pourraient être stockés sur les sites nucléaires même, afin de limiter les transports massifs[16].

Classification

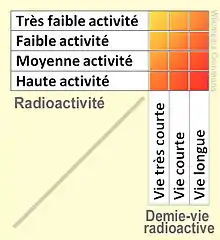

La classification se fait en croisant deux paramètres : le niveau de radioactivité et la demi-vie radioactive du déchet (liée à la période radioactive de tous les radionucléides présents dans le déchet).

Selon la loi française, un déchet radioactif est dit[18] :

- de très faible activité si son niveau d'activité est comprise entre un et cent becquerels par gramme (1 à 100 Bq/g).

- de faible activité si ce niveau est compris entre quelques dizaines de becquerels par gramme et quelques centaines de milliers de becquerels par gramme (100 Bq/g à 1MBq/g);

- de moyenne activité si ce niveau est d'environ un million à un milliard de becquerels par gramme (1MBq/g à 1GBq/g) ;

- de haute activité si ce niveau est de l'ordre de plusieurs milliards de becquerels par gramme (GBq/g, niveau pour lesquels la puissance spécifique est de l'ordre du watt par kilogramme, d'où la désignation de déchets « chauds ») ;

...et, sur la base de sa période radioactive :

- à vie très courte si sa période est inférieure à 100 jours (ce qui permet de les gérer par décroissance radioactive pour les traiter après quelques années comme des déchets industriels normaux) ;

- à vie courte si sa radioactivité provient essentiellement de radionucléides qui ont une période de moins de 31 ans (ce qui assure leur disparition à une échelle historique de quelques siècles) ;

- à vie longue s'il contient une importante quantité de radionucléides dont la période dépasse 31 ans (ce qui impose une gestion du confinement et de la dilution compatible avec des échelles de temps géologiques).

Le gestionnaire des déchets doit en outre tenir compte de ses caractéristiques physiques (gaz, liquide, solide pulvérulent ou non, etc.) et de son éventuelle toxicité chimique ainsi que de son âge et de sa réactivité[13] - [19].

| Vie très courte (VTC) période radioactive <100 jours | Vie courte (VC) période radioactive ≤ 31 ans | Vie longue (VL) période radioactive > 31 ans | |

|---|---|---|---|

| Très.Faible.Activité..(TFA) TFA < 100 Bq/g | Déchets VTC Gérés sur place par décroissance radioactive. Ils sont ensuite gérés comme des déchets classiques. | Déchets TFA Stockés en surface au Centre de stockage TFA de l’Aube. | |

| Faible.Activité(FA) 1 MBq/g> FA >100 Bq/g | Déchets FMA-VC Stockés en surface[20] au Centre de stockage FMA de l’Aube qui a succédé au Centre de stockage de la Manche, aujourd’hui fermé et sous surveillance. | Déchets FA-VL Centre de stockage à faible profondeur (entre 15 et 200 mètres) à l’étude. Mise en service prévue en 2019. | |

| Moyenne.Activité(MA) 1 GBq/g > MA > 1 MBq/g | Déchets MA-VL Centre de stockage profond (à 500 mètres) à l’étude. Cigéo. Mise en service éventuelle à partir de 2025. | ||

| Haute.Activité(HA) HA > 1 GBq/g | Déchets HA Centre de stockage profond (à 500 mètres) à l’étude. Cigéo. Mise en service éventuelle à partir de 2035[21]. | ||

Déchets de haute et moyenne activité à vie longue

Les déchets de haute activité sous forme chimique solide et stable (généralement des oxydes) doivent être stabilisés dans une « matrice » vitreuse. Ils dégagent de la chaleur et sont donc entreposés dans l'eau de Piscines de désactivation ou dans des installations ventilées. En France, l'usine de retraitement de la Hague et le site nucléaire de Marcoule accueillent ces déchets. Un processus de « séparation sélective » est effectué dans l'usine de la Hague. Puis la vitrification des déchets non réutilisables de haute activité (produits de fission, actinides mineurs) produit un volume de « colis de déchets hautement radioactifs » d'environ 125 m3 par an[22], avec une réduction d'un facteur de 5 au moins par rapport aux concepts à l'étude dans le cas du stockage direct des combustibles usés. La vitrification de déchets de haute activité produits depuis plus de 10 ans est encore à l'étude : par exemple pour 228 m3 de solutions molybdiques de produits de fission (usine de la Hague), reliquat des solutions d'effluents HA des cuves (de Fontenay-aux-Roses), etc.

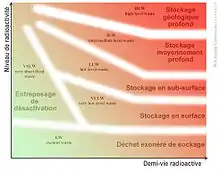

Gestion de long terme pour les déchets à haute activité et à vie longue.

La loi Bataille () a jusqu'en 2006, encadré trois axes de recherche :

- Transmutation et/ou séparation chimique : cet axe de recherche a été confié par le législateur, via la loi Bataille au CEA ;

- Stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde (définitif ou réversible) ;

- Entreposage nucléaire en surface ou subsurface ; cet axe de recherche a été confié par le législateur, via la loi Bataille, au CEA, puis la responsabilité des études sur l'entreposage nucléaire a été transférée à l'ANDRA en 2006[23].

La loi de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs du confie à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) l'étude de l'option de stockage géologique profond et plus précisément celle de la possibilité de mise en service industrielle vers 2025 d'un stockage « réversible » en couche géologique des déchets radioactifs de haute activité et à durée de vie longue (projet Cigéo).

En , le Parlement vote la loi fixant le cadre du projet d'enfouissement des déchets radioactifs français dans le Centre industriel de stockage géologique (Cigéo) : le décret d'autorisation est prévu vers 2025, suivi d'une phase pilote de cinq ans ; le centre entrerait donc en exploitation vers 2030[24].

Le 8 juillet 2022 est publiée par décret la déclaration d'utilité publique (DUP) du projet Cigéo. L'Andra doit ensuite déposer sa demande d'autorisation de création du site à l'Autorité de sûreté nucléaire, dont l'instruction prendra entre trois et cinq ans[25].

Déchets de faible et moyenne activité (FMA)

Ils sont en France destinés à être stockés en surface après avoir été solidifiés pour éviter la dispersion de la radioactivité, puis enrobés de béton, de résine ou de bitume pour éviter toute possibilité de réaction chimique et bloquer le déchet dans son conteneur. Ils sont finalement placés dans des conteneurs métalliques ou en béton, de bonne résistance mécanique et manipulables sans dispositions particulières de radioprotection.

Ces conteneurs sont principalement stockés en surface dans deux sites de l'Andra[26], aménagés pour cela :

- le centre de stockage de la Manche situé sur la commune de Beaumont-Hague, qui a accueilli les colis de déchets à partir de 1969, et est rempli depuis 1994. Il est aujourd’hui en phase de surveillance ;

- le centre de stockage de l'Aube situé sur la commune de Soulaines-Dhuys, qui accueille depuis 1992 les déchets français pour environ 40 ans. Sa capacité de stockage est d'un million de mètres cubes, les fûts étant écrasés pour diminuer les volumes. Il est aujourd'hui en phase d'exploitation.

D'autres sites nucléaires français contiennent des déchets radioactifs de cette catégorie : Cadarache, Pierrelatte, etc.

Déchets de très faible activité

Dans le cas des installations nucléaires, les notions de déchets à très faible activité (TFA) et de zonage déchets sont issues de l'arrêté interministériel du [27].

Les déchets TFA, principalement issus du démantèlement, sont compactés et conditionnés en big-bags ou en caissons métalliques. Ils sont rangés dans des alvéoles creusés dans l'argile, dont le fond est aménagé pour recueillir d'éventuelles eaux infiltrées pendant toute la durée du stockage.

Depuis , certains colis de déchets TFA sont stockés en surface dans le centre de stockage de Morvilliers.

D'autres sites nucléaires détiennent ces déchets, notamment les centrales arrêtées de Brennilis et Superphénix. Ces différents sites de stockage TFA ne sont pas des installations nucléaires de base, mais des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)[28].

Déchets faiblement radioactifs et à vie longue

Ce sont notamment des déchets radifères et déchets de graphites, ou encore des « effluents bitumés, des substances contenant du radium, de l’uranium et du thorium de faible activité massique, ainsi que certaines sources radioactives scellées usagées à vie longue de faible activité »[13].

Les déchets graphites : Ils sont essentiellement des déchets (non produits à l'heure présente) qui proviendront du démantèlement des premières centrales CEA et EDF (filière uranium naturel-graphite-gaz dite UNGG). Ces déchets sont faiblement radioactifs mais à vie longue.

Les déchets radifères : ils sont émetteurs de radon. Ceci implique des contraintes d'exploitation (ventilation notamment) au cours de leur traitement.

L'étude du conditionnement des déchets radifères et graphites est en cours par l'ANDRA qui a proposé en 2015 des scénarios (stockage en site sous couverture intacte ou remaniée) à ce sujet[15]. Il est envisagé de les stocker en subsurface (quelques mètres de profondeur sous le niveau naturel, implanté dans une formation argileuse de très faible perméabilité) ou en profondeur (ancien puits de mine par exemple).

En attendant, ils sont entreposés sur place, notamment dans les réacteurs arrêtés de type Uranium Naturel Graphite Gaz de Chinon, Marcoule, Saint-Laurent et Bugey.

Selon le groupe Séché Environnement qui a créé le une filiale spécialisée dans ce type de déchet, il y aurait en 2015 environ 35 000 m3 de tels déchets produits annuellement en France et à traiter[29].

Production et gestion des déchets radioactifs en France

Producteurs et détenteurs de déchets radioactifs en France

La production de déchets radioactifs est majoritairement le fait de l'industrie électro-nucléaire, devant la recherche, l'armée et les industries non nucléaires : irradiation médicale, extraction minière, centrales à charbon, production et diffusion d'engrais phosphatés (laissant des phosphogypses), industrie agro-alimentaire, etc. Les déchets de haute activité à vie longue sont essentiellement produits par l'industrie électro-nucléaire.

En France : plus de 1000 sites sont répertoriés comme détenteurs de déchets radioactifs (incluant toutes les catégories décrites ci-avant). Ces déchets sont répartis sur les sites suivants :

- Les dépôts : centres de stockage ANDRA, entreposages de l'industrie nucléaire ou de l'armée ;

- les installations nucléaires en exploitation : centres d'études, centrales nucléaires, usines du cycle du combustible ;

- les installations nucléaires qui ne sont plus en activité ;

- les établissements de la Défense nationale : centres d'études, de production ou d'expérimentation de la force de dissuasion ;

- les établissements utilisant des radionucléides : domaines médical, industriel et recherche ;

- les établissements industriels manipulant ou ayant manipulé des matières radioactives à des fins de stérilisation.

Principe de gestion des déchets radioactifs en France

La France n'a pas encore défini de mode de gestion pour tous les déchets. La loi Bataille du organisait les recherches jusqu'en 2006, année au cours de laquelle une nouvelle loi () affirme la complémentarité de l'entreposage et du stockage en couche géologique profonde.

En application du principe pollueur-payeur, la gestion des déchets est de la responsabilité du producteur. En application de la circulaire DGS/SD 7 D/DHOS/E 4 no 2001-323 du , les déchets radioactifs font l'objet d'une demande d'enlèvement à l'IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire). Pour permettre leur prise en charge, les demandes des producteurs de déchets sont accompagnées d'une description détaillée des caractéristiques du déchet lui-même et de son conditionnement.

L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) conçoit et exploite les filières de stockage adaptées à chaque catégorie de déchets radioactifs. Cela se traduit par la collecte, le conditionnement, le stockage et la surveillance des déchets. Depuis la loi du , l'Andra a également la charge de l'entreposage de longue durée. La gestion des déchets et des matières radioactives fait l'objet d'un plan national revu tous les trois ans : le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR).

La loi n° 2016-1015 du « précisant les modalités de création d'une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue » dispose que l'autorisation d'exploitation de ce stockage ne pourra être délivrée par l'Autorité de sûreté nucléaire qu'à la condition que la réversibilité du stockage soit assurée pour une durée qui ne peut être inférieure à cent ans[30].

Aspects économiques de la gestion des déchets radioactifs en France

En France, l'ANDRA gère les déchets TFA et FMA-VC en centres de stockage de surface. Les coûts de construction, d’exploitation et de fermeture de ces centres sont évalués par l’Andra, puis rapportés à la quantité de déchets stockés. Ces coûts sont ré-évalués périodiquement et analysés par la Cour des comptes. Pour les déchets de très faible activité stockés dans le centre de stockage de Morvilliers, le coût s’élevait en 2005 à 270 euros par tonne[31]. Selon la Cour des Comptes, ce tarif pourrait s’élever dans le cas de la prise en charge de déchets de nature plus complexe. Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte sont pris en charge dans les centres de la Manche jusqu’en 1994 et de l’Aube depuis. Les coûts de stockage étaient en 2002 de 2 529 euros par mètre cube; les charges fixes représentent environ 80 % du coût total.

C'est le producteur du déchet qui paye l’Andra au moment de la livraison du colis mais en vertu du principe pollueur-payeur, l’Andra ne devient pas propriétaire du déchet. Au terme du contrat pluri-annuel, la ré-évaluation du coût du stockage conduit à une révision du coût au colis et si nécessaire à des paiements complémentaires pour les colis déjà transférés.

Le financement de la gestion des déchets à vie longue est réalisé à travers la constitution de provisions dédiées au sein des comptes des producteurs de déchets et l'affectation, à titre exclusif, des actifs nécessaires à la couverture de ces provisions[32]. Ce mode de financement permet de respecter le principe pollueur-payeur, mais faisait reposer la garantie du financement sur les producteurs de déchets. Jusqu'en 2006, la vérification de l’adéquation entre le montant et la nature des provisions et le coût du stockage était réalisée par la Cour des Comptes, dont le rapport de 2005 relevait d'importantes insuffisances.

La loi du 28 juin 2006 sur la gestion durable des matières et déchets radioactifs précise les modalités d'évaluation du coût du stockage, du montant des provisions à constituer par les producteurs de déchets ainsi que les moyens de contrôle. La réévaluation des provisions est réalisée tous les trois ans, avec une mise à jour annuelle si nécessaire. Le coût du stockage est évalué par l'Andra qui fournit une estimation au Ministre. La conversion de ce coût en provisions à passer au bilan des producteurs de déchets est réalisée par leurs commissaires aux comptes. Une Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs est instituée par la loi du avec la responsabilité d'assurer le contrôle des provisions des producteurs de déchets. La constitution du panel d'actifs affecté à la couverture des charges de démantèlement et de gestion des déchets radioactifs devait être réalisée dans un délai de 5 ans après la promulgation de la loi.

Au , les montants provisionnés relatifs aux obligations nucléaires de long terme, principalement pour la déconstruction des centrales nucléaires, les derniers cœurs et la gestion à long terme des déchets radioactifs (dont le projet de stockage Cigéo), s'élèvent à 25,9 milliards d'euros pour une valeur des actifs dédiés à 28,1 milliards d'euros, soit un taux de couverture de 108,5 %[33].

Le ministère de l’Énergie a dû départager les exploitants et l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), dont les prévisions de coût du projet de centre de stockage profond des déchets radioactifs, Cigéo, différaient en 2015 dans un rapport de un à deux ; en retenant le haut de la fourchette, cela pouvait conduire à une hausse des provisions d’EDF de l’ordre de deux à trois milliards d’euros[34] - [35]. Finalement, un arrêté publié au Journal officiel du modifie le calcul du taux d'actualisation utilisé pour fixer le montant des provisions pour le démantèlement des installations nucléaires et le stockage des déchets radioactifs : ce taux sera ramené progressivement à la moyenne sur les quatre dernières années (contre dix années auparavant) du rendement des bonds du Trésor à 30 ans, majorée de 100 points de base. L'impact de cette mesure pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros si les taux d'intérêt restent bas[35].

Le , la Cour des comptes publie un rapport sur « l'aval du cycle du combustible nucléaire »[36], saluant le débat public organisé pour la première fois en vue de l’adoption du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR). Elle estime qu'"afin d'éclairer de manière complète et objective les décisions de politique publique, la comparaison économique et environnementale des alternatives est nécessaire mais les données et études manquent sur ce sujet". Elle demande donc à la France d'étudier exhaustivement toutes les options et scénarios et de mieux anticiper ses capacités de stockage « en fonction des quantités de matières attendues » (58 réacteurs vieillissants seront à démanteler ou rénover via des "investissements importants") de 2020 à 2030 ; de même pour les sites d'entreposage (provisoires ou non) de matières et déchets[37]. Des déchets déjà anciens seront à reconditionner. "Les décisions qui sont prises aujourd'hui dans le domaine du nucléaire emportent ainsi des conséquences pour de nombreuses générations à venir"[36]. L'uranium de retraitement (URT) et les combustibles MOX usés sont considérés comme des matières destinées à être recyclées, mais les prévisions actuelles de recyclage sont grevées d'incertitudes importants, ce qui pourrait justifier leur requalification partielle en déchets et la constitution de provisions (déjà constituées par EDF pour le MOX)[36]. Les opérations d’aval du cycle nucléaire représentent environ 10 % du coût de production de l’électricité nucléaire, et il va bientôt falloir renouveler les installations de retraitement des combustibles usés de La Hague[36]. Les dépenses futures, estimées fin 2017 à 69 milliards d'euros ; les exploitants (EDF, Orano et le CEA) sont tenus de constituer des provisions comptables pour être en mesure de faire face à leurs charges futures ; ces provisions atteignent environ 15 milliards d'euros ; la Cour estime que « les contrôles de l’autorité publique sont à approfondir ». La cour demande au ministère de la transition écologique et solidaire de renforcer ses capacités à analyser les questions techniques, économiques, financières et environnementales relatives aux déchets radioactifs[36].

Déchets radioactifs engendrés par la production d'électricité d'origine nucléaire en France

On distingue trois grands groupes de déchets engendrés par la production d'électricité d'origine nucléaire en France :

- les déchets résultants directement du procédé de fission de l'atome proprement dit (dits aussi déchets de type C) ;

- les déchets technologiques liés au procédé de fission de l'atome (dits aussi déchets de type B) ;

- les autres déchets d'origine diverses (dits aussi déchets de type A).

Les masses et volumes produits annuellement sont détaillés dans l'article détaillé relatif aux déchets radioactifs générés par la production d'électricité d'origine nucléaire en France

Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs

Le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) fait l'objet d'une révision périodique ; pour l'élaboration de sa 5ème version, un débat public est organisé en 2019 par la Commission nationale du débat public[38].

Le principal sujet en débat est celui du recyclage des matériaux très faiblement radioactifs. Un site de stockage, à Morvilliers (Aube), accueille ces déchets, mais il pourrait être saturé entre 2025 et 2028. Le dossier préparatoire au débat rédigé par l'État suggère qu'« une manière d'optimiser les capacités de stockage des déchets très faiblement radioactifs serait d'en valoriser une partie ». Les industriels de la filière souhaitent en particulier recycler les métaux issus de la déconstruction des générateurs de vapeur des centrales d'EDF ainsi que les 140 000 tonnes de métaux de l'ancienne usine d'enrichissement d'uranium Georges Besse 1 d'Orano (ex-Areva), à Tricastin (Drôme), mise à l'arrêt en 2012. Au total, les producteurs évaluent sur la période 2015-2070 à plus de 900 000 tonnes la masse de déchets métalliques TFA [très faible activité] potentiellement valorisables. En 2016, EDF a acquis une entreprise suédoise, Studsvik, qui utilise un procédé de traitement par fusion pour concentrer la radioactivité dans les résidus et reconditionner les métaux en lingots qui sont ensuite réutilisés dans tous types d'industries[39].

Inventaire des matières radioactives et volume de déchets

En France, le scénario privilégié en 2006 par EDF est le retraitement de l’ensemble des matières valorisables, à court terme sous la forme de MOX et d’URE (Uranium de REtraitement), à plus long terme dans des réacteurs nucléaires avancés soumis à R&D.

L’édition 2018 de l’Inventaire national des matières et déchets radioactifs publié par l'Andra fournit les données de 2016[40] :

| Type de déchet | Volume total | sur sites des producteurs ou détenteurs |

stockés dans les centres de l'Andra |

Capacité des stockages existants |

| HA-VL | 3 650 | 3 650 | ||

|---|---|---|---|---|

| MA-VL | 45 000 | 45 000 | ||

| FA-VL | 90 500 | 90 500 | ||

| FMA-VC | 917 000 | 74 100 | 843 000 | 1 530 000 |

| TFA | 482 000 | 154 000 | 328 000 | 650 000 |

| Sans catégorie | 1 800 | 1 800 | ||

| Total | 1 540 000 | 369 050 | 1 171 000 | 2 180 000 |

À cet inventaire s'ajoutent les résidus de traitement de conversion de l'uranium (RTCU) produits par l'usine Comurhex de Malvési[40] :

Selon les scénarios prospectifs de l'Andra, le volume total des déchets radioactifs produits et à produire par les installations autorisées à fin 2016 pourrait atteindre entre 4 372 000 et 5 048 000 m3 d'ici la fin du démantèlement de ces installations[40].

Ces estimations ne prennent pas en compte les stériles et résidus de traitement des mines d'uranium françaises, principalement situées autour du Massif central en particulier dans le Limousin[41].

L’Andra évalue par ailleurs l'ensemble des stocks de matières radioactives présentes sur le territoire français, en cours d'utilisation ou pour lesquelles une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée :

| Type de matière | Volume |

| Uranium naturel extrait de la mine | 29 900 t |

|---|---|

| Uranium naturel enrichi | 3 860 t |

| Uranium appauvri issu des usines d’enrichissement | 310 000 t |

| Uranium issu du retraitement | 29 600 t |

| Combustible avant utilisation dans les centrales | 448 t |

| Combustible en utilisation dans les centrales EDF (tous types), en tonnes de métal lourd | 4 500 t |

| Combustibles usés à l’oxyde d’uranium EDF en attente de traitement, en tonnes de métal lourd | 12 000 t |

| Mixtes Uranium - Plutonium (MOX) | 2 695 t |

| Plutonium non irradié, d’origine électronucléaire ou recherche (part française) | 54 t |

| Combustibles des réacteurs de recherche | 60 t |

| Combustibles de la Défense | 177 t |

| Thorium | 8 570 t |

| Matières en suspension | 5 t |

| Autres matières | 70 t |

Selon l'industrie nucléaire française, la production française de déchets radioactifs est d'environ 2 kg par an et par habitant[42]. Selon le Réseau Sortir du Nucléaire, il faudrait multiplier par 50, 100 ou plus la quantité annoncée pour approcher de l'ordre de grandeur réel. Cette estimation s'appuie sur une autre définition du déchet radioactif, incluant des matières qui ne sont pas classées comme déchet au regard de la loi française : matières nucléaires "valorisables", rejets radioactifs liquides et gazeux et résidus des mines d'uranium. Selon l'ex-ministre de l'Environnement Corinne Lepage, « EDF retraite 850 tonnes de combustible, et pas la totalité des 1 200 tonnes que ses centrales produisent chaque année[43]. »

L'article 7 du projet de décret du 3e plan de gestion (PNGMDR) reconnaît « l'existence de stockages historiques de déchets qui n'auraient pas été mentionnés lors des déclarations à l’Andra pour l’Inventaire des matières et déchets radioactifs, en prescrivant une étude à remettre par les exploitants nucléaires afin de présenter un bilan de leurs investigations et de présenter leurs stratégies de gestion »[13] - [15]. Le recensement des lieux de réutilisation des stériles miniers doit se poursuivre, et il a été demandé à AREVA en 2013 d’en étudier l’impact[13] - [15].

La notion de sous-produit valorisable est relative et peut évoluer. Si la filière MOX disparaît ou si la production d'électricité par fission nucléaire était remplacée par la fusion ou par des énergies renouvelables disponibles, certains déchets aujourd’hui recyclables par la filière (plutonium intégré dans la Mox par exemple) changeraient de statut : en 2013, les industriels concernés devront probablement « remettre un bilan des études sur les procédés de valorisation, et des études sur les filières possibles de gestion dans le cas où ces matières seraient à l’avenir qualifiées de déchets »[13] - [44].

Déchets militaires

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) évalue les déchets nucléaires issus de la bombe atomique à 9 % du stock global. Ils représentent 148 630 m3, sur les 1 670 000 m3 des déchets nucléaires français recensés en 2021[45]. Ces déchets résultent de la politique de dissuasion nucléaire qui repose sur le développement, la fabrication, les essais, le déploiement et le démantèlement des armes nucléaires, des bâtiments à propulsion nucléaire ainsi que des installations afférentes. Leur augmentation va se poursuivre avec la modernisation et le renouvellement prévu des bombes atomiques ainsi que des sous-marins et porte-avions à propulsion nucléaire.

L'Andra ne comptabilise pas les déchets résultant des essais nucléaires français en Algérie et pour partie enfouis volontairement dans le Sahara entre 1960 et 1967[46] - [47]. De même, elle ne donne aucune indication du volume des déchets créés par les essais souterrains dans les atolls de Moruroa et de Fangataufa[48]. En outre, la France a jeté près de 15 000 tonnes de déchets en Atlantique Nord-Est dans les années 1960[49].

ICAN France (Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, Prix Nobel de la Paix 2017) et l'Observatoire des armements recommandent notamment que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques réalise un rapport d'information spécifique sur les déchets nucléaires militaires qui examine la question à l'aune des engagements de désarmement adoptés par la France dans le cadre du Traité de non-prolifération (TNP) et dans le cadre du nouveau contexte international avec l'entrée en vigueur le du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN) adopté par une large majorité d'États à l'ONU.

Sites de gestion des déchets radioactifs en France

- La Hague (Manche)

- Centre de stockage de la Manche (ANDRA) : centre de stockage de déchets radioactifs, fermé en 1994

- Usine de retraitement de la Hague (Orano)

- Marcoule (Gard)

- Usine d'extraction du plutonium de Marcoule (UP1), en cours de démantèlement depuis 2012

- Centraco (SOCODEI), usine de conditionnement de déchets de très faible, faible et moyenne activité

- Atalante, laboratoire du CEA consacré au retraitement des combustibles nucléaires irradiés et à la gestion des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue.

- Soulaines (Aube)

- Centre de stockage de l'Aube (ANDRA) : Centre de stockage de déchets de faible et moyenne activité à vie courte

- Morvilliers (Aube)

- Centre de stockage de Morvilliers (ANDRA) : Centre de stockage de déchets de très faible activité

- Malvési (Aude)

- Entreposage confiné de résidus issus de la conversion (ECRIN) : Centre d'entreposage de résidus de traitement de conversion de l'uranium.

En France, d'autres sites abritent des déchets radioactifs en attente ou en cours de traitement, en particulier sur les sites où ont été produits ces déchets, mais ce ne sont pas des sites de stockage définitif (voir l'inventaire de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs).

Le laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne consacré à la caractérisation de l'argile comme roche hôte pour le stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde ne contient aucun matériau radioactif.

Controverse de l'exportation d’uranium appauvri

En 1984 Greenpeace prétend qu’AREVA et EDF exportent des déchets d’uranium appauvri en Russie. À partir de là, un débat oppose les écologistes à l'industrie nucléaire sur la nature exacte de ces produits (déchets ou matière énergétique), Greenpeace soutient que le transport de déchets radioactif vers la Russie est contraire à la loi russe sur la protection de l’environnement (1989) et à la directive européenne de 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé[50]. EDF affirme de son côté qu'il s'agit d'uranium appauvri recyclable, ce qui est contesté par Greenpeace[51] et Les Verts qui parlent de déchets ultimes. « "Nous n'avons pas la technologie pour réenrichir et chimiquement retransformer l'uranium de retraitement" actuellement en France, a fait valoir un porte-parole d'Areva, ce qui oblige à envoyer cet uranium appauvri en Russie[51]. » Selon un documentaire d’Éric Guéret et de la journaliste de Libération Laure Noualhat, intitulé « Déchets, le cauchemar du nucléaire », l'uranium de retraitement est effectivement réenrichi en Russie, « ce qui produit 10 % de matières réutilisables par EDF, et 90 % d’uranium très appauvri - que l’on appelle les queues d'uranium - qui deviennent la propriété de l’entreprise russe Tenex. C’est cet uranium qui est stocké sur de grands parkings à ciel ouvert ». EDF affirme que cet uranium appauvri sera exploitable lorsque les réacteurs de quatrième génération seront mis au point, vers 2040[52].

La diffusion de ce documentaire avait suscité une question du député vert Yves Cochet au gouvernement[53], et, en retour, la saisine du Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire par le ministre Jean-Louis Borloo ainsi que par l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, qui a interrogé les principaux acteurs industriels concernés sur le déroulement de ces exportations.

En , AREVA arrête les exportations en Russie[50].

En , le HCTISN conclut que « En matière d’information du public, le Haut comité a constaté que l'information sur ce sujet n'avait pas de caractère secret, y compris en ce qui concerne l’envoi d’uranium de retraitement en Russie pour fabriquer de l’uranium enrichi » mais que « l’importance de ces mouvements et les quantités précises des diverses matières mises en jeu n’étaient pas accessibles avant ce rapport du Haut comité ». Il recommande plus de transparence sur le sujet[54].

Risques

L'uranium appauvri entreposé en Russie à ciel ouvert, dans les plaines de Sibérie, « en l'état n'est guère dangereux... sauf si un avion venait à se crasher dessus », car cela « disperserait les matières radioactives dans l'environnement », note Libération[55]. Stéphane Lhomme, alors porte-parole du Réseau Sortir du nucléaire, dénonce cependant ces pratiques d'Areva et EDF : « les déchets nucléaires français abandonnés en Russie sont stockés à l'air libre, à la merci d'un accident ou d'un attentat. Il est utile de savoir que cette situation n'est hélas pas exceptionnelle : au Niger, où Areva extrait l'uranium « français », de véritables montagnes de stériles et autres résidus d'extraction sont abandonnées à ciel ouvert. C'est injustifiable même si la radioactivité de ces matières est modérée : le vent dissémine des particules sur des centaines de kilomètres »[56].

De plus, le transport de ces résidus radioactifs par bateau sur 8 000 km pose des problèmes de sécurité. Greenpeace rappelle que "dès 1984, le cargo Mont-Louis coulait au large de Zeebruge (Belgique), avec à son bord une cargaison d'uranium français issu du retraitement à destination de Riga (Russie)"[56].

Références

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Liste des sites de gestion des déchets radioactifs en France » (voir la liste des auteurs).

- Jean-Marie Collin et Patrice Bouveret (préf. Émilie Cariou, Avec le soutien de la Heinrich-Böll-Stiftung Paris), Déchets nucléaires militaires, La face cachée de la bombe atomique française, Lyon, ICAN France et Observatoire des armements, , 44 p. (lire en ligne

[PDF])

[PDF]) - « article L.542-1-1 du Code de l'environnement », sur Légifrance, (consulté le ).

- Article L. 542-1-, code de l'environnement, II : « Orientations ».

- Loi Bataille, article 6, codifié à l’article L. 542-1-2 du code de l'environnement.

- Christophe Bouillon et Julien Aubert, Rapport d'information sur la gestion des matières et déchets radioactifs, Assemblée nationale (France) (lire en ligne).

- C. Badajoz, F. Drouet, L. Vaillant, T. Schneider, Rapport no 307 Réglementation et pratiques en matière de gestion des déchets radioactifs de très faible activité ; Centre d'étude sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire, novembre 2009 (N° de commande AREVA : 40024715)

- Outre des « seuils d’exemption, exprimés en activité (Bq) et en concentration d’activité (Bq/g) », il pourrait bientôt y avoir en France une libération inconditionnelle : « la sortie automatique, sans autorisation particulière ni contrôle ultérieur, de substances radioactives provenant d’une activité humaine elle-même sous contrôle, dès lors que le niveau de radioactivité de ces substances est inférieur à un seuil » et/ou une libération conditionnelle qui « diffère de la libération inconditionnelle par le fait qu’un contrôle sur la destination finale du matériau et sur son utilisation ultérieure est exercé ».

- AIEA, International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series No. 115, 1996

- AIEA, Clearance levels for rad ionuclides in solid materials - Appli cation of exemption principles - Interim report for comment, IAEA - TECDOC - 855, 1996

- « Décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs », sur legifrance.gouv.fr,

- « PNGMDR 2016-2018 », sur asn.fr (consulté le )

- « Site officiel du débat public sur le PNGMDR 2019-2021 », sur pngmdr.debatpublic.fr (consulté le )

- Ministère de l'écologie (2013), Projet de décret sur le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs sur http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/uploads/tinyMCE/les-consultations-publiques-du-ministere-du-developpement-durable/projet-de-decret-pngmdr-vconsultpublic.pdf

- Décret sur le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028409031&dateTexte=20160823

- http://inventaire.andra.fr/sites/default/files/documents/pdf/fr/2015_-_rapport_de_synthese.pdf

- Environnement magazine (2015)]Le futur démantèlement des installations nucléaires en fin de vie engendrera beaucoup de déchets radioactifs. Pour en réduire la quantité et mieux les gérer, l’Andra et l'ANR ont sélectionné 12 projets de recherche, publié 2015-10-08, consulté 2015-10-08

- directeur des relations industrielles de l’Andra

- « Article Annexe I : Classification des déchets radioactifs », sur http://www.legifrance.gouv.fr/, (consulté le )

- http://www.asn.fr/Informer/Dossiers/La-gestion-des-dechets-radioactifs/Le-cadre-reglementaire/Le-Plan-national-de-gestion-des-matieres-et-des-dechets-radioactifs-PNGMDR

- Le stockage en surface suppose une activité alpha du colis inférieure à 0,1 Ci/tonne soit 3 700 Bq/g

- « Le calendrier de Cigéo », sur Drupal (consulté le )

- Haute activité (HA), laradioactivite.com (CNRS - Institut National de Physique Nucléaire et Physique des Particules).

- loi du 28 juin 2006

- Enfouissement des déchets radioactifs : l'Assemblée fixe les modalités de création de Cigéo, actu-environnement.com, 12 juillet 2016.

- Le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure franchit une étape décisive, Les Échos, 10 juillet 2022.

- "Special investigation, 2015: 21m/42"

- Arrêté interministériel du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base.

- Autorité de sûreté nucléaire, La transparence associée au cycle du combustible nucléaire : Le point de vue de l’ASN, Présentation au HCTISN, 20 novembre 2009.

- Source : Manuel Andersen (groupe Séché) interrogé par Stéphanie Senet dans le Journal de l'environnement ; article intitulé "Séché se tourne vers les déchets faiblement radioactifs", publié le 11 mars 2015

- LOI n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d'une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue, Legifrance, 26 juillet 2016.

- Le démantèlement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs - Rapport de la Cour des comptes, janvier 2005

- La gestion des déchets radioactifs - Un financement à long terme, ASN.

- EDF : des 'erreurs factuelles' dans le rapport de la Commission d'enquête de l'Assemblée, boursier.com, 5 juillet 2018.

- Nucléaire : en France, le coût du démantèlement encore à confirmer, Les Échos, du 13 octobre 2015.

- Nucléaire : EDF contraint de revoir à la hausse ses provisions pour démantèlement, actu-environnement.com, 4 janvier 2018.

- L'aval du cycle du combustible nucléaire - Rapport public thématique [PDF], Cour des comptes, 4 juillet 2019.

- AFP (2019) Les remarques de la Cour des comptes sur la gestion des déchets nucléaires | 04 juillet 2019

- Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) - débat public en cours, Commission nationale du débat public, consulté le 24 avril 2019.

- Nucléaire : EDF et Orano veulent recycler leurs déchets les moins radioactifs, Les Échos, 17 avril 2019.

- Inventaire national des matières et déchets radioactifs - édition 2018 (pages 13 à 16 et 24), ANDRA, juillet 2018.

- Les impacts toujours présents des anciennes mines d'uranium, novethic, le 24 septembre 2010

- « La France compte plus d'1,3 million de mètres cubes de déchets nucléaires », Libération, (lire en ligne, consulté le ).

- « Un risque que personne n'assume. « Comme ministre, je ne savais pas » », entretien avec Corinne Lepage dans Libération, 12 octobre 2009 [lire en ligne]

- « Rapport Brottes-Baupin », Assemblée nationale, 5 juin 2014 sur http://www3.reuters.fr/graphiques/Rapport_nucl%C3%A9aire.pdf

- Jean-Marie Collin et Patrice Bouveret (préf. Émilie Cariou, Avec le soutien de la Heinrich-Böll-Stiftung Paris), Déchets nucléaires militaires, La face cachée de la bombe atomique française, Lyon, ICAN France et Observatoire des armements, , 44 p. (lire en ligne

[PDF]), p. 7.

[PDF]), p. 7. - Jean-Marie Collin et Patrice Bouveret (préf. Émilie Cariou, Avec le soutien de la Heinrich-Böll-Stiftung Paris), Déchets nucléaires militaires, La face cachée de la bombe atomique française, Lyon, ICAN France et Observatoire des armements, , 44 p. (lire en ligne

[PDF]), p. 21-22

[PDF]), p. 21-22 - Patrice Bouveret et Jean-Marie Collin, Sous le sable, la radioactivité ! Les déchets des essais nucléaires français en Algérie. Analyse au regard du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires, ICAN-France, Observatoire des armements & Heinrich-Böll-Stiftung, 2020, 60 p

- Jean-Marie Collin et Patrice Bouveret (préf. Émilie Cariou, Avec le soutien de la Heinrich-Böll-Stiftung Paris), Déchets nucléaires militaires, La face cachée de la bombe atomique française, Lyon, ICAN France et Observatoire des armements, , 44 p. (lire en ligne

[PDF]), p. 29

[PDF]), p. 29 - Jean-Marie Collin et Patrice Bouveret (préf. Émilie Cariou, Avec le soutien de la Heinrich-Böll-Stiftung Paris), Déchets nucléaires militaires, La face cachée de la bombe atomique française, Lyon, ICAN France et Observatoire des armements, , 44 p. (lire en ligne

[PDF]), p. 30-31.

[PDF]), p. 30-31. - « Aujourd'hui, 9 juillet 2010, Areva arrête officiellement d'envoyer des déchets nucléaires en Russie ! », Greenpeace France, (lire en ligne, consulté le )

- Le Monde avec AFP, « EDF se défend de transporter des déchets nucléaires en Russie », Le Monde, (lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ). - « Nos déchets nucléaires sont cachés en Sibérie », Libération.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Question de Yves Cochet au gouvernement lors de la séance du 13 octobre 2009 (à environ 4 min. du début de la vidéo) », sur archive.wikiwix.com (consulté le )

- http://www.hctisn.fr/IMG/pdf/hctisn_rapport_cycle_cle31BE65.pdf (p6 et p50)

- Cité dans L'Express, http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/l-affaire-des-dechets-nucleaires-d-edf-en-russie_793933.html

- Eric Lecluyse, « L'affaire des "déchets nucléaires" d'EDF en Russie », L'Express, (lire en ligne, consulté le ).

Voir aussi

- La gestion des déchets radioactifs sur le site de l’Autorité de sûreté nucléaire

- Andra, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

- Déchets-radioactifs.com, site d'information sur la radioactivité, les déchets radioactifs et leur gestion.

Articles connexes

- Loi Bataille

- Déchet

- Déchet toxique

- Déchet dangereux

- Radioactivité

- Décharge

- ANDRA

- Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

- Rayonnement

- Protection civile

- Tremblement de terre

- Cindyniques

- Cobalt

- Paratonnerre

- Cycle du combustible nucléaire en France

- MYRRHA (projet européen de recherche sur la transmutation des actinides mineurs)

Bibliographie

- Rapport Desgraupes

- René Turlay (dir.), Les déchets nucléaires, Société française de physique, EDP Sciences 1997.

- Pierre Bey, Jean-Pierre Gérard, Martin Schlumberger, Faut-il avoir peur de la radioactivité ?, Odile Jacob. 2013.

- Stéphane Gin, Les déchets nucléaires : quel avenir ?, Dunod éditeur, Paris 2006.

- Jean-Pierre Petit, « Les déchets nucléaires, bombe à retardement planétaire », interview dans La Voix de la Russie, .

- Bruno Barrillot, Mary Davis, Les déchets nucléaires militaires, Études du CDRPC, Lyon, 1994, 384 p.

- Bruno Barrillot, Audit atomique. Le coût de l’arsenal nucléaire français 1945-2010, Études de l’Observatoire des armements / CDRPC, Lyon, 1999, 376 p.

- Bruno Barrillot, Le complexe nucléaire : des liens entre l’atome civil et l’atome militaire, co-édition Observatoire des armements / Réseau Sortir du nucléaire, Lyon, 2005, 144 p.

- Christian Bataille, Rapport sur la gestion des déchets nucléaires à haute activité, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Assemblée nationale n° 1839 - Sénat n° 184, décembre 1990.

- Christian Bataille, L’évaluation de la recherche sur la gestion des déchets nucléaires à hautes activités – Tome II : Les déchets militaires, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Assemblée nationale 541 - Sénat 179, 15 décembre 1997, 154 p.

- Patrice Bouveret, Jean-Marie Collin, Interdire les armes nucléaires, Les Notes de la FEP n° 12, septembre 2019, 16 p.

- Mary Byrd Davis, La France nucléaire. Matières et sites, 2002, WISE Paris, 2001, 338 p.

- Jean-Marie Collin, Le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires, rapport 09, GRIP, 2018.

- Jean-Marie Collin, Propulsion nucléaire navale : un inventaire complet, Cahier n° 9, Observatoire des armes nucléaires françaises / CDRPC, Lyon, avril 2002.

- Pax Christi, Dossier éthique : Gestion des déchets nucléaires : réflexion et questions sur les enjeux éthiques , octobre 2019 (lire en ligne [PDF]).

- Rapport mondial sur les déchets nucléaires : focus sur l’Europe, version française du World nuclear waste report, Paris, Heinrich-Böll-Stiftung, novembre 2020.