Centrale nucléaire de Dampierre

La centrale nucléaire de Dampierre est une centrale nucléaire française située sur la Loire dans la commune de Dampierre-en-Burly, le département du Loiret et la région Centre-Val de Loire, à 50 km en amont d'Orléans, 90 km d'Auxerre, à 110 km en aval de Nevers et 144 km en aval de Decize.

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Coordonnées |

47° 43′ 59″ N, 2° 31′ 00″ E |

| Opérateur | |

| Construction | |

| Mise en service | |

| Statut |

En service |

| Direction |

Laurent Berthier[1] |

| Fournisseurs | |

|---|---|

| Type | |

| Réacteurs actifs |

4 × 890 MW |

| Puissance nominale |

3 560 MW |

| Production annuelle | |

|---|---|

| Facteur de charge |

77,1 % (en 2019) 72,6 % (jusqu'en 2019) |

| Production moyenne |

24,09 TWh (2015 à 2019) |

| Production totale |

921,83 TWh (fin 2021) |

| Source froide | |

|---|---|

| Site web |

Les quatre réacteurs nucléaires de Dampierre font partie d'un programme engagé en 1974 qui comprenait 18 réacteurs identiques avec, en plus de ceux de Dampierre, quatre à la centrale nucléaire du Blayais (Gironde), six à la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) et quatre à la centrale nucléaire du Tricastin (Drôme)[6].

Chaque année, elle produit environ 25 milliards de kWh[7].

La centrale est équipée de quatre tours aéroréfrigérantes d'une hauteur de 165 m.

En 2017, environ 1 400 personnes travaillent à la centrale de Dampierre, dont 500 prestataires de services, 50 apprentis et 70 stagiaires[8].

En 2021, la centrale a produit vingt milliards de kWh.

Géographie

La centrale est située sur le territoire de la commune de Dampierre-en-Burly, à proximité des lieux-dits Les Mallerets et Les Bois de Vaux, à une altitude d'environ 120 m. Les installations sont distantes de 2 km du bourg de Lion-en-Sullias, 3 km du bourg de Dampierre, 4,5 km du bourg d'Ouzouer-sur-Loire et 10 km du centre-ville de Gien.

La centrale est desservie principalement par la route départementale 953 qui longe le site, reliant Ouzouer-sur-Loire et Gien, et la route départementale 952, parallèle à la RD 953 mais plus éloignée et passant par Dampierre-en-Burly. L'autoroute A77 se trouve à environ 15 km à l'Est du site[A 1]. Aucune voie ferrée ne longe la Loire et ne dessert donc le site. L'antenne ferroviaire la plus proche est l'antenne de Nevoy, à 7 km[A 1].

Il existe cinq installations classées pour la protection de l'environnement classées A, c'est-à-dire soumises à autorisation, dans un rayon de 5 km autour du site. Il n'en existe aucune classée AS, c'est-à-dire à seuil haut de la « directive Seveso », dans un rayon de 10 km[A 2].

Histoire

En 1972 a lieu la consultation de la population locale de Dampierre. Le Journal de Gien précise dans son article du que, depuis l'ouverture de l'enquête publique, le , aucun habitant de la commune n'est encore venu consigner des observations sur le registre. L'article insiste sur les dimensions « fabuleuses » des tours de réfrigération en titrant l'article « la centrale nucléaire de Dampierre ressemblera à une colossale forteresse dont les huit tours seront plus hautes que la grande pyramide d'Égypte ». Il met aussi en évidence le « grave dilemme pour les habitants de Dampierre auxquels on demande de se prononcer sur l'utilité ou la nocivité de la centrale nucléaire… sur ses bienfaits ou les dangers qu'elle va faire courir à nos populations »[9].

Le chantier de construction des quatre réacteurs a débuté en 1974[10]. Le comité interministériel du , soit cinq mois avant la crise du Proche-Orient, avait déjà décidé d'accroître le programme de centrales électronucléaires prévu au VIe plan, en le portant de 8 000 à 13 000 MW pour la période 1972-1977. Ces événements conduisent Pierre Messmer, Premier ministre, à décider le à accélérer encore ce programme. Les 13 000 MW prévus pour être réalisés de 1972 à 1977 seraient entièrement engagés avant la fin de 1975. Ultérieurement, les investissements d'EDF seraient poursuivis au même rythme correspondant à l'engagement de 50 000 MW nucléaires de 1974 à 1980[11], ce qui correspond à 55 réacteurs de 900 MW, en sus des six déjà en activité.

Le décret du autorise la création par EDF de quatre tranches de la centrale de Dampierre[12]. Les arrêtés du ont autorisé et réglementé le rejet dans l'environnement d'effluents radioactifs liquides et gazeux par la centrale depuis sa mise en service[13] - [14]. Ils ont été remplacés par les décisions délivrées par l'Autorité de sûreté nucléaire le 3 mars 2011[15] - [16].

Après avoir dirigé la centrale de Nogent du au , Élian Bossard succède à Jean-Paul Combémorel au poste de directeur de la centrale de Dampierre le [17]. En 2014, Patrice Risch prend le relai puis en 2018, c'est Sébastien Miossec qui devient directeur de la centrale[18]. En 2021, Laurent Berthier devient le nouveau directeur de la centrale[19].

Caractéristiques

Réacteurs

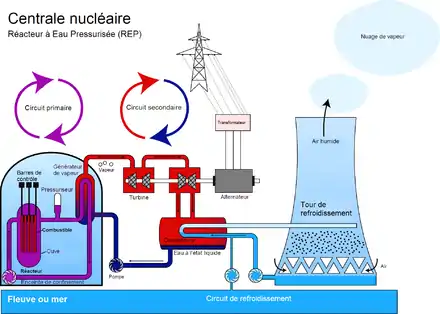

La centrale est équipée de quatre tranches nucléaires, jumelées deux à deux et mises en service en 1980 et 1981. Chaque tranche comporte un réacteur nucléaire de type REP (palier CP1) de puissance thermique de 2 785 MWth, une installation de production d'énergie électrique de 937 MWe (brut) et des circuits auxiliaires nécessaires aux fonctionnements normal et accidentel. Chacune est refroidie par un circuit d'eau de recirculation comportant un aéroréfrigérant. L'eau de la Loire constitue la source froide.

Les caractéristiques détaillées de chaque réacteur sont données ci-après :

| Nom du réacteur | Modèle | N° INB | Capacité [MW] | Exploitant | Constructeur | Début construction | Raccordement au réseau | Mise en service commerciale | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Thermique (MWt) | Brute (MWe) | Nette (MWe) | ||||||||

| Dampierre-1[2] | CP1 | INB 84 | 2785 | 937 | 890 | EDF | Framatome | 1er février 1975 | 23 mars 1980 | 10 septembre 1980 |

| Dampierre-2[3] | CP1 | INB 84 | 2785 | 937 | 890 | EDF | Framatome | 1er avril 1975 | 5 décembre 1980 | 16 février 1981 |

| Dampierre-3[4] | CP1 | INB 85 | 2785 | 937 | 890 | EDF | Framatome | 1er septembre 1975 | 30 janvier 1981 | 27 mai 1981 |

| Dampierre-4[5] | CP1 | INB 85 | 2785 | 937 | 890 | EDF | Framatome | 1er décembre 1975 | 18 août 1981 | 20 novembre 1981 |

Combustible nucléaire

Les assemblages de combustible nucléaire utilisés par les réacteurs de Dampierre comportent deux types d'éléments combustibles : du dioxyde d'uranium (UO2) et du Mox, à savoir de l'uranium mélangé avec du plutonium. La gestion dite « à parité Mox » a remplacé en 2009 la gestion par 3/4, c'est-à-dire qu'un quart de chaque combustible est remplacé chaque année (antérieurement le Mox était remplacé sur un cycle de trois ans et l'UO2 sur un cycle de quatre ans). La teneur en plutonium du Mox utilisé est désormais de 8,75 %. La répartition des assemblages est de 30 % d'assemblages Mox pour 70 % d'assemblages UO2[20] - [A 3].

Enceinte de confinement

L'enceinte de confinement est constituée d'une enceinte externe en béton armé de 0,90 m d'épaisseur et d'une peau d'étanchéité interne en acier ancrée dans le béton de 6 mm d'épaisseur. La hauteur intérieure dans l'axe est de 55,88 m et le diamètre intérieur est de 37 m. Le volume de l'enceinte est de 58 000 m3[21].

Des essais périodiques réalisés à l'occasion des visites décennales permettent de déterminer le taux de fuite de cette enceinte et donc d'évaluer son étanchéité globale ainsi que son bon comportement mécanique sous pression.

Alimentation électrique

Le système d'alimentation électrique est conçu pour répondre aux besoins de l’exploitation normale de chaque tranche lorsqu’elle produit de l’électricité ou en période d’arrêt (auxiliaires de marche et auxiliaires permanents) mais aussi pour assurer l’alimentation des équipements assurant les fonctions de sûreté requises lors d’une situation incidentelle ou accidentelle sur l’installation (auxiliaires secourus)[22].

Les quatre tranches sont raccordées, en ce qui concerne l'énergie produite, au réseau électrique national par deux lignes de 400 kV de deux km de long cheminant dans le même couloir. En situation normale chaque tranche est alimentée par la ligne d'évacuation de l'énergie produite, par prélèvement d'une partie de celle-ci. Si la centrale est à l'arrêt, c'est le réseau national qui alimente les équipements. En cas d'incident, la centrale est alimentée par une ligne de secours raccordée au réseau national. Chaque paire de tranches est en effet raccordée à deux transformateurs auxiliaires sur une même ligne de 225 kV en provenance de La Tabarderie[A 4].

En cas de perte des alimentations externes, deux générateurs de secours à moteur diesel (groupes électrogènes) démarrent automatiquement pour alimenter séparément les deux ensembles d'auxiliaires nécessaires au maintien des fonctions de sûreté. En cas de nouvelle défaillance, une source dite ultime (DUS) peut être connectée manuellement en quelques heures à la place d’un groupe de secours défaillant d’une quelconque des tranches du site. En cas de perte totale des secours, un ultime dispositif existe : l'énergie électrique est obtenue par un turboalternateur (LLS) alimenté en vapeur par les générateurs de vapeur de la centrale[22].

Circuits de refroidissement et alimentation en eau

La réfrigération du circuit primaire est assurée par de l'eau prélevée en Loire, amenée sur site par un canal d'amenée de 1 000 m de longueur environ puis déminéralisée, circulant dans le circuit secondaire. Ce dernier est quant à lui réfrigéré grâce à un aéroréfrigérant où l'eau est refroidie par évaporation et convection. La centrale de Dampierre dispose ainsi de quatre aéroréfrigérants d'une hauteur de 165 m[23]. Deux stations de pompage sont situées à l'extrémité aval du canal d'amenée et permettent d'alimenter les quatre tranches. Il s'agit d'ouvrages enterrés sur une profondeur de 20 m comportant un bassin principal et deux salles de pompage[A 5].

Les volumes prélevés en Loire ne doivent pas excéder 245 millions de m3 par an et 1,63 million de m3 par jour. Par ailleurs le débit maximal instantané doit être inférieur à 12,3 m3/s. Toutefois, conformément aux préconisations du SDAGE Loire-Bretagne adopté par le comité de bassin le , en période critique, c'est-à-dire lorsque la Loire atteint le débit d'étiage de crise au point nodal de Gien, toute mesure de soutien d'étiage ayant été épuisée, le préfet coordonnateur de bassin peut demander que le prélèvement moyen journalier réalisé soit limité au minimum requis pour le maintien de la sûreté des installations, soit avec un débit de 3 m3/s au maximum[24].

Sécurité industrielle

Réexamens de sûreté et visites décennales

Tous les dix ans, chaque centrale nucléaire fait l’objet d’un réexamen de sûreté. Il donne lieu à des interventions à l’occasion des arrêts des réacteurs pour visite décennale[25]. Pour la centrale de Dampierre ces visites décennales se sont produites aux dates suivantes[A 1] :

| Nom du réacteur | 1re visite décennale | 2e visite décennale | 3e visite décennale | 4e visite décennale |

|---|---|---|---|---|

| Dampierre-1 | 15 février au 5 septembre 1990 | 16 novembre au 23 mai 2001 | 6 mai au 13 août 2011 | 19 juin 2021 au 5 février 2022 |

| Dampierre-2 | 15 juillet au 22 novembre 1991 | 24 août 2002 au 8 janvier 2003 | 28 janvier 2012 au 18 mai 2012[26] | 27 avril 2022 au 31 décembre 2022 |

| Dampierre-3 | 11 avril au 11 août 1992 | 3 mai au 19 août 2003 | août 2013 à décembre 2013 | 23 septembre 2023 au 06 avril 2024 |

| Dampierre-4 | 11 mars au 23 juin 1993 | 27 mars au 30 juin 2004 | 19 avril au 13 octobre 2014[27] | 13 juillet 2024 au 30 décembre 2024 |

Organisation

En 2017, la centrale a consacré plus de 159 000 heures à la formation des équipes et organisé huit exercices de gestion d’un événement.

La centrale a investi 156 millions d’euros pour les investissements pour la sûreté et la rénovation des installations dont 26 millions d’euros engagés auprès des entreprises locales et régionales. La centrale de Dampierre-en-Burly dispose d’une équipe chargée de la sûreté comptant quatre cents personnes et de douze ingénieurs qui s’assurent au quotidien que l’ensemble des règles de sûreté encadrant l’exploitation de la centrale nucléaire sont respectées. Organisés en astreinte, ils peuvent être sollicités, en dehors des heures ouvrables, 24 heures sur 24.

Le respect de l’environnement est toujours placé au cœur des préoccupations des équipes de la centrale : vingt mille analyses environnementales ont été effectuées en 2017.

En 2017, l’Autorité de sûreté nucléaire a réalisé 23 inspections[28].

Incidents

2000 : fermeture trop rapide de vannes de sécurité (niveau 2)

Les 26 et 27 juin 2000, l'Autorité de sureté nucléaire a inspecté la centrale de Dampierre, puis annoncé une fermeture prématurée, durant la phase de mise à l'arrêt du réacteur, des vannes d'un système de sauvegarde (le système d'injection de sécurité) à cinq reprises sur le site de Dampierre depuis avant que l'erreur ne soit détectée[29].

En septembre 2000, André-Claude Lacoste, alors directeur de la direction de la sûreté des installations nucléaires au ministère de l'Industrie, réunit les huit cents salariés du site et leur donne six mois pour redresser la situation. Il finit son discours en affirmant : « Il est plus facile de fermer une centrale que de la rouvrir ! »[30]

2001 : erreur de rechargement (niveau 2)

Le , alors que le réacteur no 4 était arrêté, un opérateur s'est trompé dans l'ordre de rechargement des assemblages de combustible nucléaire, dont 30 % étaient en combustible MOX[31]. L'opération de rechargement a été arrêtée et le cœur du réacteur no 4 a été intégralement déchargé. Cet incident a été reclassé en par l'ASN du niveau 1 au niveau 2 de l'échelle INES[32] - [33].

2007 : défaillance électrique sur le réacteur no 3 (niveau 1)

À 20 h 37, le , un incident électrique provoque la perte d’une voie de sauvegarde (voie A), puis à 21 h 26 la perte des alimentations électriques extérieures et l’arrêt automatique du réacteur no 3. Le plan d'urgence interne déclenché préventivement par EDF vers 22 h ainsi que le centre d'urgence activé lui-aussi préventivement par l’ASN, sont levés le lendemain matin à 8 h 15 après retour de toutes les alimentations électriques. L’incident est classé au niveau 1 de l’échelle INES[34] - [35] - [36].

Évaluation complémentaire de sûreté

À la suite de l'accident nucléaire de Fukushima, l'exploitant de la centrale de Dampierre a dû procéder à une évaluation complémentaire de sûreté. Le rapport du site de Dampierre-en-Burly a été communiqué, avec ceux des autres centrales nucléaires, par EDF à l'ASN qui l'a rendu public le .

Risques liés aux séismes

Le , EDF avait informé l'ASN d'une erreur de conception affectant la résistance au séisme de certains réservoirs d’eau des réacteurs du Blayais, de Chinon, Dampierre, Saint-Laurent et du Tricastin. Ainsi en cas d'arrêt subit du réacteur à la suite par exemple d'un séisme de forte magnitude, le système de refroidissement du réacteur, privé d’alimentation en eau de secours, aurait pu être défaillant. Le réservoir de Dampierre a été mis en conformité en 2004. Ceux des autres centrales entre 2004 et 2005[37].

Déjà analysée dans le cadre des études préliminaires à la 3e visite décennale, la résistance à un séisme majeur est à nouveau présentée dans le cadre de l'évaluation complémentaire de sécurité en 2011, en appliquant le référentiel défini dans la règle RFS 2001-01, plus pénalisante que la règle RFS 1-2.c en vigueur lors de la deuxième visite décennale.

Le séisme de référence associé à la centrale de Dampierre est le séisme de Tigy, qui s’est produit le . Le séisme maximum historiquement vraisemblable (SMHV) est un séisme similaire à ce séisme de référence se produisant au droit du site de la centrale, puisque par principe un séisme qui s'est produit dans une zone sismo-tectonique peut se reproduire à tout endroit de cette zone. Il est d'intensité VI MSK et de magnitude 4,4. Le séisme qui sert de référence au dimensionnement des installations, le séisme majoré de sécurité (SMS), est un séisme 1,5 fois plus puissant et présente, par déduction, une intensité VII MSK et une magnitude de 4,9. Après application d'un coefficient de sol correspondant à un sol moyen, le spectre de sol caractérisant la réponse du sol à un tel séisme peut être établi. Le pic d'accélération s'établit, selon l'évaluation complémentaire de sécurité de 2011, à 0,18 g pour le SMS, soit une vitesse de 7 cm/s[A 6]. Le spectre associé à la SMS était évalué en 2003 à 0,17 g par EDF et à 0,21 g par l'IRSN. Dans son courrier du , l'ASN avait validé les conclusions de EDF en retenant une accélération de 0,17 g comme vérification pour le dimensionnement[38].

Les centrales nucléaires ayant été construites par paliers, à savoir sur des bases identiques de conception, le spectre retenu pour le dimensionnement de toutes les centrales d'un même palier est identique, quel que soit le lieu. Pour le palier CPY, dont fait partie la centrale de Dampierre au même titre que 27 autres centrales de 900 MW, la forme spectrale utilisée était celle dite « du spectre EDF » définie comme la moyenne lissée du spectre de 8 accélérogrammes enregistrés lors de 5 séismes d'origine californienne. L'îlot nucléaire de Dampierre a ainsi été conçu sur la base d'un spectre normé à 0,2 g à période nulle. Pour les ouvrages de site hors îlot, un spectre normé à 0,1 g a été retenu. L'évaluation complémentaire de sûreté de Dampierre réalisée en 2011 montre que le spectre EDF (SMD) enveloppe bien le spectre du SMS sur la gamme de fréquences 1-6 Hz, mais que l'on peut constater un léger dépassement autour des 10 Hz. Celui-ci n'induit toutefois aucun impact significatif, compte tenu des méthodes de calcul de l'époque, très largement sécuritaires[A 7].

En conclusion, EDF établit dans l'ECS que la robustesse de l'enceinte de confinement du bâtiment réacteur, comme celle du bâtiment combustible et des matériels participant à la fonction de refroidissement de la piscine d'entreposage, est garantie pour des niveaux sismiques supérieurs à 1,5 fois le SMS[A 8]. Par contre l'exploitant préconise de faire des études complémentaires pour étudier la robustesse des équipements électriques à un tel séisme de même que pour la tenue de la motopompe thermique de secours[A 9]. Enfin les améliorations des équipements déjà identifiées lors de la visite décennale de remise en conformité au regard du référentiel de sûreté (traitement des écarts) doivent être menées à terme[A 10].

Risques liés aux inondations

Lors de sa conception, la crue de référence retenue pour caler la plateforme de l'îlot nucléaire était le maximum entre le niveau de la crue millénale et celui atteint par la conjonction de la plus haute crue historique et l'onde de crue due à la rupture du barrage de Villerest. Le niveau maximal retenu est celui de la crue millénale soit une cote de 125,60 m NGF O[39] au droit des ouvrages de prise d'eau, correspondant à un débit de la Loire de 13 000 m3/s. La plate-forme de l'îlot nucléaire est calée à 125,50 NGF O et les seuils d'accès des bâtiments de cet îlot à 125,60 NGF O[A 11].

En 1984 parait une nouvelle règle pour l'évaluation du risque d'une inondation d’origine externe des centrales nucléaires, la règle fondamentale de sûreté (RFS I.2.e). Deux conditions doivent être impérativement respectées :

- la plate-forme supportant les bâtiments abritant les matériels importants pour la sûreté doit être calée à un niveau au moins égal au niveau des plus hautes eaux, avec une marge de sécurité (le niveau correspondant est appelé cote majorée de sécurité (CMS) ;

- les voies possibles d’accès de l’eau dans les locaux abritant les matériels participant au maintien de l’installation dans un état sûr, situées au-dessous du niveau du calage de la plate-forme, doivent être obturées.

Pour Dampierre, la première règle n'est pas respectée, c'est ce qui conduit l'IRSN, dans son rapport à la suite de l'inondation de la centrale du Blayais survenue le 27 décembre 1999, à dire qu'il conviendra pour ce site de « réexaminer l’ensemble des dispositions spécifiques mises en place »[40].

La résistance au risque inondation est ainsi étudiée en 2003 en préliminaire à la 3e visite décennale et en 2011 dans le cadre de l'évaluation complémentaire de sûreté. Dans ce cadre la crue millénale est évaluée par EDF à un niveau de 12 350 m3/s et la crue millénale majorée de 15 % à 14 200 m3/s. Le débit généré par une rupture du barrage de Villerest serait de 9 700 m3/s, très largement inférieur à celui de la crue millénale majorée.

Sur la base de l'hypothèse de cette crue millénale majorée, l'utilisation d'un modèle numérique bi-dimensionnel des écoulements de la Loire a permis à EDF de fixer le niveau atteint par la Loire en différents endroits du site. Le niveau de l'eau serait ainsi de 125,69 à l'Est, de 125,35 à la prise d'eau et de 125,25 aux abords de l'îlot, du fait de phénomènes d'écrans[A 12]. EDF conclut que le phénomène inondation n'est pas susceptible de conduire à une perte des sources froides toutefois en cas de crue fluviale augmentée, à savoir une crue millénale majorée de 30 %, toutefois hautement improbable, la cote atteinte serait de 127,20 et des conséquences seraient à craindre[A 13].

EDF propose ainsi la réalisation d'études complémentaires portant d'une part sur le renforcement de la protection des équipements nécessaires à la conduite d'une situation de perte totale des sources électriques à la suite d'une crue fluviale augmentée et d'autre part sur l'hypothèse d'un séisme cumulé avec la crue millénale entraînant une rupture du barrage de Villerest, voire de Villerest et de Naussac[A 14].

Concernant une inondation interne, une rupture des réservoirs non sismiques serait susceptible de créer une lame d'eau dommageable. EDF propose également des études complémentaires sur ce sujet[A 9].

Risques liés à une perte d'alimentation électrique

En cas de perte totale des alimentations électriques extérieures, l'autonomie en fioul des groupes électrogènes est de 3,5 jours pour chacun d'eux dans le cas le plus défavorable en termes de charge. Au-delà, la centrale peut être réapprovisionnée dans le cadre d'un contrat national qui prévoit un délai de réapprovisionnement de 24 h en cas d'urgence et de trois jours en situation normale. L'autonomie en huile est de trois jours avant réapprovisionnement, celle en eau pour le refroidissement des diesels est de quinze jours et celle en air permet cinq démarrages[A 15].

En cas de perte totale des alimentations électriques externes et internes, EDF a mis en place de moyens supplémentaires d'appoint en eau pour permettre le refroidissement de la piscine de désactivation ainsi que des moyens humains capables d'intervenir suffisamment tôt en complément des équipes de crise locales (FARN). Quatre diesels d'ultime secours (DUS) supplémentaire serait également mis en place[A 16]. La construction des (DUS) a été terminée.

Visite

Il est possible de visiter le centre d'information du public de la centrale chaque après-midi, à l'exception des samedi et dimanche[41]. La centrale se visite un week-end chaque année (inscription sur le site des JIE - Journées de l’industrie électrique)[42].

Horticulture

Depuis 1983, les 120 hectares du domaine horticole des Noues, voisins de la centrale, bénéficient de 2 m3 d'eau tiède (24 à 30 °C) par seconde, issus de la centrale et distribuée à une pression de 1,4 bar en circuit fermé à travers un réseau de 700 mm de diamètre[43].

Arrêt de réacteurs

En janvier 2020, l'électricien EDF propose au gouvernement français d’étudier la mise à l’arrêt de deux réacteurs de la centrale de Dampierre[44].

En février 2022, Emmanuel Macron indique une modification importante de cette loi sur la transition énergétique, puisque plus aucun réacteur en état de produire ne sera fermé à l'avenir, sauf pour des raisons de sûreté[45].

Notes et références

- no 1, p. 5/8.

- no 1, p. 3/8.

- no 1, p. 6/8.

- no 1, p. 7/8.

- no 1, p. 8/8.

- no 2, p. 8-10/61.

- no 2, p. 12-14/61.

- no 2, p. 53/61.

- no 8, p. 12/18.

- no 2, p. 27-32/61.

- no 3, p. 8/38.

- no 3, p. 9/38.

- no 3, p. 33-34/38.

- no 3, p. 14/38.

- no 5, p. 10-14/50.

- no 5, p. 42-45/50.

- « Un nouveau Directeur du centre nucléaire de production d’électricité de Dampierre-en-Burly », sur edf.fr, .

- (en) « Nuclear Power Reactor Details - Dampierre-1 », sur pris.iaea.org (consulté le ).

- (en) « Nuclear Power Reactor Details - Dampierre-2 », sur pris.iaea.org (consulté le ).

- (en) « Nuclear Power Reactor Details - Dampierre-3 », sur pris.iaea.org (consulté le ).

- (en) « Nuclear Power Reactor Details - Dampierre-4 », sur pris.iaea.org (consulté le ).

- ASN, « Contrat-programme » [PDF], sur asn.fr (consulté le ).

- Dampierre, février 2011.

- Amandine Ascensio, « La centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly aborde 2011 avec un bon bilan », sur usinenouvelle.com, InfoPro Communications, (consulté le ).

- Le Journal de Gien, 19 octobre 1972.

- Dossier de presse EDF, La centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, mars 2011.

- Pierre Messmer, « Un premier ministre dans le premier choc pétrolier (octobre 1973 – mars 1974) » [PDF], sur documents.irevues.inist.fr (consulté le ), p. 35-36.

- « Décret du 14 juin 1976 autorisant la création par EDF de quatre tranches de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly », République française, (consulté le ).

- Ministères de l'Industrie, de l'Environnement et de la Santé, « Arrêté du 27 juin 1979 autorisant le rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly (tranches 1 à 4) », République française, (consulté le ).

- « Arrêté du 27 juin 1979 autorisant le rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly (tranches 1 à 4) », République française, (consulté le ).

- ASN, « Décision no 2011-DC-0210 de l’ASN du 3 mars 2011 », sur asn.fr, (consulté le ).

- ASN, « Décision no 2011-DC-0211 de l’ASN du 3 mars 2011 », sur asn.fr, (consulté le ).

- « Hervé Maillart, nouveau directeur du site nogentais », sur lest-eclair.fr, L'Est-Éclair, groupe Hersant Média, (consulté le ).

- « Dossier de presse de la centrale 2017 », sur edf.fr.

- « Entretien - Cinq questions à Laurent Berthier, nouveau directeur de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly », sur larep.fr, (consulté le ).

- « La modification du design initial des réacteurs 900 MWe et la limitation du pourcentage d'assemblages Mox à 30 % du total », sur senat.fr, Sénat français, (consulté le ).

- Pierre Coppolani, La chaudière des réacteurs à eau sous pression, EDP Sciences, , 293 p. (ISBN 978-2-86883-741-7, lire en ligne), p. 13.

- Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, « Les alimentations électriques sur une centrale nucléaire française », sur kasciope.org, Centre de culture scientifique, technique et industrielle de la Drôme (consulté le ).

- Centrales nucléaires - Dossier - Découvrir le Loiret - Dampierre produit 7 fois la consommation du Loiret, futura-sciences, consulté le 8 juin 2022

- ASN, « Décision no 2011-DC-0211 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 3 mars 2011 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d’eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base no 84 et no 85 exploitées par Électricité de France – Société Anonyme (EDF-SA) sur la commune de Dampierre-en-Burly », sur asn.fr, (consulté le ), art. EDF-DAM-13.

- ASN, « Rapport annuel 2005 – Chap 12 – Les centrales nucléaires d’EDF », sur asn.fr (consulté le ) p. 7.

- ASN, « Poursuite du fonctionnement du réacteur no 2 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly après son troisième réexamen périodique » [PDF].

- « Bilan 2014 de l'Autorité de sûreté nucléaire : les quatre centrales de la région plutôt bien notées », sur leberry.fr, (consulté le ).

- « Dossier de presse EDF », sur edf.fr.

- ASN, Incident de niveau 2 Erreur de procédure sur les centrales de Dampierre, du Bugey et de Tricastin, 4 juillet 2000.

- André-Claude Lacoste, Le sage de l'atome, sur usinenouvelle.com, 22 mars 2012.

- La centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly ne nécessite plus de surveillance particulière, lemonde.fr, 11 janvier 2002

- ASN, « Réacteur 4 Erreur de rechargement en combustible », sur asn.fr, (consulté le ).

- [vidéo] INA, « Dampierre : incident à la centrale nucléaire », 3 octobre 2001.

- ASN, Défaillance électrique sur le réacteur no 3 de la centrale nucléaire de Dampierre [PDF], sur inis.iaea.org, 3 mai 2007.

- ASN, « Défaillance électrique sur le réacteur no 3 de la centrale nucléaire de Dampierre », sur asn.fr, 3 mai 2007.

- IRSN, « Incident sur le réacteur no 3 de la centrale de Dampierre-en-Burly, le 9 avril 2007 », 27 avril 2007.

- ASN, « Suite de l'anomalie générique de conformité relative à la résistance au séisme de réservoirs d'eau de plusieurs réacteurs de 900 MWe d'EDF », sur asn.fr, (consulté le ).

- ASN, « Courrier ASN à EDF - Réexamens de sûreté des centrales nucléaires VD2 1300 MWe et VD3 900 MWe. Détermination des mouvements sismiques à prendre en compte pour la sûreté des installations nucléaires, en application de la RFS 2001-01 », sur observ.nucleaire.free.fr, Observatoire du nucléaire, (consulté le ).

- Le système de nivellement de référence est le système orthométrique (NGF O) et non le système IGN 69, la relation entre les deux étant : ZNGF N=ZNGF O + 0,25.

- IPSN, « Rapport sur l'inondation du site du Blayais survenue le 27 décembre 1999 », sur irsn.fr, (consulté le ) § 5.3.2.

- « Patrimoine culturel. Centrale de production d'électricité de Dampierre », Comité départemental de tourisme du Loiret, (consulté le ).

- Visitez EDF, site EDF (consulté le 5 octobre 2020).

- Yann Le Borgne, « Dossier de presse. La centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, au service d’une production d’électricité sûre, compétitive et sans CO2, au cœur de la région Centre », Électricité de France, (consulté le ).

- « Carte. EDF envisage l'arrêt de réacteurs dans huit centrales nucléaires », La Dépêche, 21 janvier 2020.

- « La nouvelle stratégie énergétique de la France », sur gouvernement.fr.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- ASN, « Rapport de l'évaluation complémentaire de la sûreté des installations nucléaires de Dampierre-en-Burly au regard de l'accident de Fukushima »,

- EDF, La centrale de Dampierre

- ASN, La centrale de Dampierre

- Rapport 2007 au titre de la loi du 13 juin 2006 sur la transparence et la sécurité nucléaire [PDF], sur service-public.edf.com

- (en) Dampierre 1 : fiche INSC ; (en) Dampierre 2 : fiche INSC ; (en) Dampierre 3 : fiche INSC ; (en) Dampierre 4 : fiche INSC