Diocèse de Laval

Le diocèse de Laval (en latin : Dioecesis Valleguidonensis) est un diocèse de l'Église catholique en France. Érigé en 1855, il couvre le département de la Mayenne. Le siège épiscopal est actuellement vacant.

| Diocèse de Laval (la) Dioecesis Valleguidonensis | ||

Cathédrale de la Sainte-Trinité à Laval. | ||

| Pays | ||

|---|---|---|

| Église | catholique | |

| Rite liturgique | romain | |

| Type de juridiction | diocèse suffragant | |

| Création | ||

| Affiliation | Église catholique en France | |

| Province ecclésiastique | Rennes | |

| Siège | 27 rue du Cardinal Suhard B.P. 31225

53012 Laval Cedex |

|

| Conférence des évêques | Conférence des évêques de France | |

| Titulaire actuel | vacant | |

| Langue(s) liturgique(s) | français | |

| Calendrier | grégorien | |

| Prêtres | 78 | |

| Religieux | 75 | |

| Religieuses | 343 | |

| Territoire | Mayenne | |

| Superficie | 5 175 km2 | |

| Population totale | 305 147 (2013) | |

| Population catholique | 279 500 (2013) | |

| Pourcentage de catholiques | 91,6 % | |

| Site web | https://www.diocesedelaval.fr/ | |

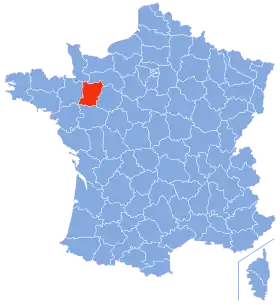

Localisation du diocèse | ||

| (en) Notice sur www.catholic-hierarchy.org | ||

Histoire

Révolution française

Quand il faut fixer le siège épiscopal de la Mayenne, le , Louis de Boislandry, rapporteur du Comité ecclésiastique et de constitution, propose Laval ; aussitôt Michel-René Maupetit se lève et intercède pour Mayenne ; Louis-François Allard réclame pour Château-Gontier[1] ; l'Assemblée passe outre et crée l'évêché de Laval.

Ce premier diocèse de Laval est donc mis en place par la constitution civile du clergé, dans le cadre de l’église constitutionnelle. Il n'est pas reconnu par Rome et aura une existence éphémère puisqu'il sera supprimé par le concordat de 1801.

Première tentative en 1817

À l'occasion du concordat de 1817, une tentative est faite pour obtenir l'érection d'un siège épiscopal à Laval. Elle échoue cette fois encore, après avoir été sur le point de réussir.

Recherches historiques

Les recherches historiques auxquelles il se livrait, conduisirent, vers 1840, Guillaume-François d'Ozouville à parcourir le manuscrit de Julien Leclerc du Flécheray. Il y releva le passage sur le projet de l'érection d'un évêché à Laval. En 1841, un Mémoire, est présenté par lui au conseil général de la Mayenne, pour appeler son attention sur cette question. Devant son insuccès, d'Ozouville s'entoure d'un comité, dont il est président, une association de 4 ou 5 membres ; Couanier de Launay en étant le secrétaire. En 1848, la question revient une seconde fois devant le conseil général. Celui-ci avait été renouvelé presque intégralement, ses séances étaient devenues publiques, il se prononça en faveur de la mesure.

Un comité

Un nouveau comité, composé de membres du conseil général et du conseil municipal de Laval, se constitua alors sous la présidence de Jules Leclerc d'Osmonville ; les secrétaires étaient d'Ozouville et Esprit-Adolphe Segrétain, l'ancien secrétaire devint trésorier. Ce comité, par les démarches qu'il fit en différentes circonstances, contribua à faire grandir la question. II la soumit aux Pères du concile régional de Rennes, en 1849 ; il la fit exposer à Paris, au ministre des cultes et même au président de la République. Il reçut communication des intentions bienveillantes de madame veuve Berset de Vaufleury, et s'entendit avec elle sur les termes du legs par lequel elle abandonnait pour l'évêché son hôtel et le vaste terrain qui en dépend, évalué à environ 150 000 francs. L'importance que prenait alors la demande de la Mayenne, engagea les habitants du Mans à réfuter le Mémoire publié par d'Ozouville en 1842 et resté jusque-là sans réponse. Ceci se fit dans un contre-mémoire daté du , qui est répliqué par d'Ozouville, en date du de la même année. Cependant le conseil général, malgré l'opinion connue et contraire de l'évêque du Mans, renouvelait périodiquement son vote favorable.

L'appui du département

En 1851, Napoléon Le Gendre de Luçay, préfet de la Mayenne, appela toutes les communes du département à se prononcer à leur tour. L'arrondissement de Laval, sur 92 communes, ne donna que deux votes contraires ; sur 72 communes, celui de Château-Gontier n'exprima non plus que deux oppositions ; celui de Mayenne formula 22 votes défavorables sur 100 communes. La position des communes opposantes, tout au nord de l'arrondissement et sur les confins de la Sarthe, explique cette divergence d'opinion. Le département entier s'associait donc à la demande.

Les reliques de Iomède

À cette même époque, une translation solennelle des reliques de saint Iomède est organisée à Laval. Les restes de ce jeune saint martyr venant de la catacombe de Saint-Calixte, sur un désir exprimé à Rome au nom d'Isidore Boullier, curé de la Trinité, par M. l'abbé Véron, avaient été accordés à Laval par Mgr Bouvier, évêque du Mans. La cérémonie a lieu le . Le corps du saint fut porté processionnellement de la chapelle de Saint-Michel à l'église de la Trinité, eu passant sur le territoire des trois paroisses de la ville. Cinq évêques, Charles Forbin de Janson, évêque de Nancy ainsi que ceux du Mans, de Rennes, d'Angers et de Nantes, et l'abbé de la Trappe du Port-du-Salut, suivaient la châsse, qui était précédée par quatre cents prêtres. Le récit édité l'année-même précise qu'il y avait à Laval, ce jour-là, à-peu-près 50 000 personnes[2].

L'opposition de l'évêque du Mans

L'évêque du Mans Jean-Baptiste Bouvier, originaire de Saint-Charles-la-Forêt s'oppose à l'érection de l'évêché de Laval. Il jouit d'une haute estime dans l'épiscopat français, et avait de bonnes relations avec le Saint-Siège[3] - [4].

Il sera le dernier évêque du grand diocèse du Mans avant l'érection du diocèse de Laval par démembrement de celui du Mans. Mayennais d'origine, il était pourtant farouchement opposé à la partition du diocèse du Mans. Le Pape attendit son décès pour procéder au découpage du diocèse.

Demande à Napoléon III

Le terme marqué dans toutes les demandes renouvelées depuis quelques années était arrivé. Le moment était venu de présenter de nouveau ces demandes, de les faire parvenir plus haut, et de solliciter une décision définitive. Le clergé parla le premier et adressa une pétition à Napoléon III. Tous les corps constitués de Laval imitèrent son exemple. Deux des députés de la Mayenne,Esprit-Adolphe Segrétain, maire de Laval et député de l'arrondissement de Château-Gontier, et Jules Leclerc d'Osmonville, ancien maire de Laval et député de l'arrondissement de cette ville, obtinrent une audience de l'Empereur, auquel ils exposèrent les désirs du pays qu'ils représentaient[5].

Enfin une députation solennelle partit de Laval et vint à son tour solliciter une audience impériale[6]. Reçue aux Tuileries le , elle fut accueillie avec bienveillance : Napoléon III firla promesse que la question serait étudiée avec maturité et impartialité.

Peu de temps après, on fut informé qu'une décision était prise. Un projet de loi, préparé par le Conseil d'État, fut porté devant le Corps législatif et renvoyé par lui à l'examen d'une commission dont les trois députés de la Mayenne étaient membres. Le rapport fut fait par E.-A. Segrelain. Le projet fut revêtu de la sanction législative le . Le Sénat y donna son assentiment le .

L'approbation de Rome

Les négociations officielles avec la cour de Rome, qui seule pouvait consommer l'érection et la rendre valide, furent aussitôt ouvertes. La bulle d'érection ne fut rédigée et revêtue de la signature du Souverain-Pontife que le . Elle ne parvint à Paris qu'au mois de juillet. Le Conseil d'État en ordonna l'entérinement et le décret qui la rendait exécutoire fut annoncé au Moniteur avec la date du . La feuille officielle portait ensuite nomination au siège de Laval de Casimir Wicart, évêque de Fréjus.

Renouveau

Ce diocèse de l'Église catholique romaine française a été érigé le par démembrement du diocèse du Mans et du diocèse d'Angers. Son territoire correspond à celui du département.

Époque contemporaine

Depuis 2002 et la réforme des provinces ecclésiastiques, le diocèse de Laval fait partie de la province ecclésiastique de Rennes, alors que depuis sa création il faisait partie de la province ecclésiastique de Tours.

Les évêques originaires de la Mayenne

Par ordre chronologique, voici une liste non exhaustive d'évêques nés en Mayenne (diocèse du Mans et diocèse d'Angers, puis diocèse de Laval) ou incardinés en Mayenne au moment de leur nomination.

- Guillaume Ouvrouin (?-1347), évêque de Rennes, dont le gisant se trouve dans la nef de la Cathédrale de Laval

- Auguste de Farcy de Cuillé (1700-1771), évêque de Quimper

- Urbain-René de Hercé (1726-1795), dernier évêque de Dol

- Jean Davoust, mep (1728-1789), missionnaire au Viêt Nam, vicaire apostolique du Tonkin Occidental

- Jean-Baptiste de Maillé de la Tour-Landry (1743-1804), successivement évêque de Gap, de Saint-Papoul (il en fut le dernier évêque, le diocèse étant supprimé en 1801, son territoire réparti entre le diocèse de Toulouse et celui de Carcassonne) puis de Rennes

- Étienne-Alexandre Bernier (1762-1806), évêque d'Orléans

- Jean Lefebvre de Cheverus (1768-1836), cardinal, archevêque de Bordeaux, après avoir été successivement évêque de Boston (États-Unis) puis de Montauban

- Jean-François de Hercé (1776-1849), évêque de Nantes après avoir été maire de Laval

- Jean-Baptiste Bouvier (1783-1854), évêque du Mans (dernier évêque du grand diocèse du Mans avant la création du diocèse de Laval)

- Pierre-Julien Pichon, mep (1816-1871), missionnaire en Chine, vicaire apostolique du Sétchouan méridional (voir Diocèse de Suifu)

- Charles Fillion (1817-1874), évêque de Saint-Claude

- Alexandre-Léopold Sebaux (1820-1891), évêque d'Angoulême

- Guillaume Meignan (1827-1896), cardinal, archevêque de Tours, après avoir été successivement évêque de Châlons puis évêque d'Arras

- Vital-Justin Grandin, omi (1829-1902), missionnaire au Canada, évêque coadjuteur de Saint-Boniface puis évêque de Saint-Albert. Il a été déclaré vénérable en 1966

- Isidore Colombert, mep (1838-1894), missionnaire en Cochinchine, vicaire apostolique de Cochinchine Occidentale

- Constant Prodhomme, mep (1849-1920), missionnaire en Thaïlande, vicaire apostolique du Laos

- René Fée, mep (1856-1904), missionnaire en Malaisie, évêque de Malacca

- Constantin Chauvin (1859-1930), évêque d'Évreux

- Georges Bruley des Varannes (1864-1943), évêque de Monaco

- Victor Quinton, mep (1866-1924), missionnaire au Viêt Nam, vicaire apostolique de Cochinchine Occidentale

- Emmanuel Suhard (1874-1949), cardinal, archevêque de Paris, après avoir été successivement évêque de Bayeux puis archevêque de Reims

- Luc Meyer (1968- ), évêque du diocèse de Rodez et Vabres (nommé le 07/07/2022).

Architectes diocésains

Les saints et bienheureux liées au diocèse

En plus des personnes déjà citées dans les paragraphes ci-dessus, on peut noter les personnalités suivantes :

- Les Bienheureux Martyrs de Laval

- Saint Julien, 1er évêque du Mans

- Bienheureux Jacques Ledoyen

- Saint Guillaume Firmat

- Bienheureux Robert d'Arbrissel

- Saint Bernard de Tiron

- Bienheureux Raoul de la Futaie

- Saint Vital de Mortain

- Saint Calais (de)

- Saint Siviard

- Saint Fraimbault

- Saint Céneré

- Saint Constantien

- Bienheureux Charles Collas du Bignon

- Sainte Jeanne Jugan

- Bienheureux Thomas Dubuisson

- Bienheureux Louis Lanier

- Bienheureux Charles de Blois

- Bienheureuse Marguerite d'Alençon

- Les Saints Évêques du Mans

- Saint Tugdual ou Tugal

Les doyennés et paroisses du diocèse de Laval

Depuis le , le diocèse est structuré en 8 doyennés et 31 paroisses (les paroisses des villes de Laval, Mayenne et Château-Gontier ont été érigées le ) :

1. Doyenné de Laval Ville

- Paroisse La Trinité (Cathédrale) - Avesnières - Cordeliers

- Paroisse Saint Jean - Saint Paul - Saint Sulpice de Grenoux

- Paroisse Saint Pierre - Saint Vénérand

- Paroisse Sainte Thérèse - Sainte Anne de Thévalles

- Paroisse Saint Berthevin

- Paroisse Saint Pierre de Changé

2. Doyenné des Pays de Laval et de Loiron

- Paroisse Saint-Melaine en Val de Jouanne

- Paroisse Saint-Benoît les Rivières

- Paroisse Saint-Bernard de Clermont

- Paroisse Saint-Matthieu sur Mayenne

3. Doyenné des Pays du Maine Angevin et de la Mayenne Angevine

- Paroisse Saint-Pierre du Maine

- Arquenay

- Ballée

- Bannes

- Bazougers

- Beaumont-Pied-de-Bœuf

- Chémeré-le-Roi

- Cossé-en-Champagne

- Épineux-le-Seguin

- La Bazouge-de-Chemeré

- La Cropte

- Le Bignon-du-Maine

- Le Buret

- Maisoncelles-du-Maine

- Meslay-du-Maine

- Préaux

- Ruillé-Froid-Fonds

- Saulges

- Saint-Charles-la-Forêt

- Saint-Denis-du-Maine

- Villiers-Charlemagne

- Paroisse Sainte-Bernadette de Belle Branche

- Paroisse Saint-Jean-Bosco du Haut-Anjou

- Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Château-Gontier

4. Doyenné du Pays de Craon

- Paroisse La Sainte-Famille sur Oudon

- Paroisse Saint-Clément du Craonnais

- Paroisse Sainte-Thérèse - Cardinal Suhard

5. Doyenné des Pays de l'Ernée et du Bocage Mayennais

- Paroisse Notre-Dame de Charné

- Paroisse Notre-Dame de Pontmain

- Paroisse Notre-Dame du Bignon

6. Doyenné du Pays de Mayenne

- Paroisse Sainte-Anne sur Aron

- Paroisse Notre-Dame du Hec

- Paroisse Notre-Dame sur la Varenne

- Paroisse Notre-Dame-Saint-Martin de Mayenne Moulay

7. Doyenné des Pays du Haut-Maine et de Pail

- Paroisse Sainte-Thérèse des Avaloirs

- Paroisse Saint-Fraimbault en Lassay

- Paroisse Saint-Nicolas du Haut-Maine

8. Doyenné du Pays des Coëvrons

- Paroisse Paroisse Bienheureux-Jacques-Burin en Coëvrons

- Paroisse Saint-Barnabé en Charnie

- Paroisse Notre-Dame en Coëvrons

- Paroisse des Trois-Marie de la Jouanne

Sources

Annuaire diocésain du diocèse de Laval (édition 2010)

Notes et références

- Gazette nationale ou le Moniteur universel du mercredi 7 juillet 1790. Compte rendu de la séance du 6 juillet.

- Translation des reliques de St. Iomède : martyr de nom propre, dans l'église de la Trinité de Laval, Éd. H. Godbert (Laval, 1843), BnF Gallica.

- D'après un désir exprimé par le Souverain-Pontife, Jean-Baptiste Bouvier était allé à Rome pour y faire examiner ses ouvrages théologiques. Au retour, il en avait donné une dernière édition, sur laquelle il avait modestement écrit : Juxla animadversirma nonnullorum theologorum romanorum emendata.

- Il avait été désigné au choix de Pie IX, lorsqu'il invita à se rendre à Rome les évêques catholiques, dont il voulait être entouré au moment où il définirait et proclamerait le dogme de l'Immaculée Conception de la Très-Sainte-Vierge. Cette invitation ne fut adressée personnellement qu'à deux ou trois prélats de France. Jean-Baptiste Bouvier était l'un des deux prélats français nominativement invités ; quoique atteint d'une maladie qui donna à Lyon de sérieuses inquiétudes pour sa vie, il voulut continuer son voyage et parvint à Rome, où il mourut, après la promulgation du dogme, à laquelle il avait pu assister.

- MM. d'Ozouville, Segretain et Le Clerc seront décorés. Le premier de la croix de commandeur et les deux autres de celle de chevalier de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand.

- Elle était composée de : MM. Davost, archiprêtre de la Trinité ; Gerault, archiprêtre de Saint-Vénérand ; Jean-Baptiste Couanier, adjoint au maire de Laval ; Ambroise Blanchet, conseiller général, membre du conseil municipal et du bureau de bienfaisance ; De Boisricheux, conseiller général, maire de Bazougers ; Tirouflet, conseiller d'arrondissement ; Lévêque-Berangerie, président du conseil d'agriculture, membre du conseil municipal de Laval ; Chamaret, président de la Société de l'Industrie ; Auguste Guays des Touches, maire du Bignon ; Stéphane Couanier de Launay. Les deux députés, M. l'abbé Véron, et quelques compatriotes qui se trouvaient à Paris, s'adjoignirent à la députation.