Chapelle du Chêne

La chapelle du Chêne est un sanctuaire catholique et un lieu de pèlerinage marial, situé sur la commune de Saint-Martin-de-Connée, en Mayenne, dont la première chapelle construite au XVIIe siècle a laissé place à la chapelle actuelle, plus grande, qui a été bâtie à la fin du XIXe siècle.

| Chapelle du Chêne | ||||

| ||||

| Présentation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Culte | Catholique romain | |||

| Rattachement | Diocèse de Laval | |||

| Géographie | ||||

| Pays | ||||

| Région | Pays de la Loire | |||

| Département | Mayenne | |||

| Ville | Saint-Martin-de-Connée | |||

| Coordonnées | 48° 13′ 52″ nord, 0° 14′ 24″ ouest | |||

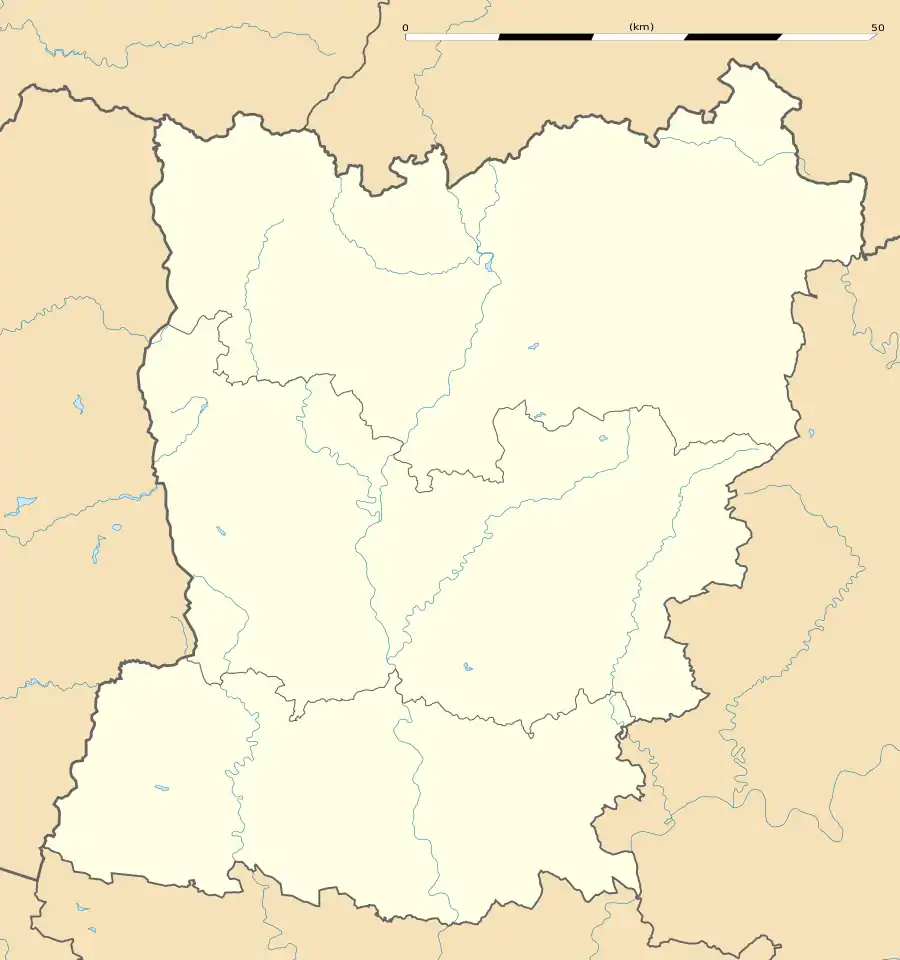

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Pays de la Loire

Géolocalisation sur la carte : Mayenne

| ||||

La Vierge Marie y est vénérée sous son titre de Notre-Dame des Douleurs, à cause de la statuette miraculeuse placée dans le chêne, aujourd'hui desséché, qui représente Marie tenant le corps de Jésus descendu de la Croix.

Histoire

L'histoire de la chapelle du Chêne est rapportée par l'ouvrage du missionnaire L. Pottier en 1902[1]. Cet ouvrage s'appuie sur un premier travail du Père Augustin Bressin (1802-1883), curé de Saint-Martin-de-Connée (1847-1882), et de son vicaire, M. l'abbé Lamarre, publié dans le Manuel du Pèlerin à Notre-Dame-du-Chêne[2].

Origine de Notre-Dame du Chêne et de la chapelle

Au XVe siècle, la statuette est placée dans le chêne, au milieu d'une prairie, sur la ferme de la Grande-Métairie.

Une légende écrite en octosyllabes rapporte qu'au XVIIe siècle, un comte de Belin, seigneur d'Orthe, provoque un bœuf dans cette prairie. Poursuivi, il invoque la protection de la Sainte Vierge, en promettant de se convertir et de construire une chapelle sur le lieu même s'il s'en sort.

Le bœuf lui ayant laissé la vie sauve, il accomplit sa promesse. La première petite chapelle est donc construite. Comme on ne trouve pas mention de l'existence de cette chapelle avant 1663[3], L. Pottier attribue de préférence cette construction, ainsi que l'épisode du bœuf, au dernier comte de Belin propriétaire d'Orthe, c'est-à-dire Emmanuel-René de Faudoas-Averton, comte de Belin (mort en 1667 au siège de Douai[4]), et petit-fils de François II de Faudoas-Averton, comte de Belin, mort en 1638.

Histoire de la première chapelle

Notre-Dame du Chêne devient rapidement un lieu de pèlerinage pour les paroisses avoisinantes. Des peintures murales sont réalisées en 1681[5]. Comme la ferme de la Grande Métairie ne suffit pas à accueillir les pieux voyageurs, plusieurs maisons sont construites et un hameau naît, que l'on nomme alors « village de la Grande Métairie[6] ».

Le 4 août 1774, la grêle dévaste les toits des maisons et les champs à moissonner sur une quarantaine de paroisses du Maine, dont celle de Saint-Martin-de-Connée, mais s'arrête au niveau de la chapelle du Chêne. Cet événement renouvelle l'affluence des pèlerinages depuis les paroisses alentour.

Lors de la Révolution, la chapelle est vendue comme bien national. Le culte est rétabli par la suite, mais la statuette est perdue de vue.

Réhabilitation de la statuette et miracles

En 1860, la statuette est retrouvée dans le chêne, en morceaux, par le vicaire M. Lamarre. Elle est alors restaurée par M. Foubert, sculpteur à Sillé. À la suite de cette restauration, la statuette est reconduite en procession depuis l'église de Saint-Martin vers la chapelle du Chêne, le 21 octobre 1860, avec l'autorisation de Mgr Wicart.

À partir de cette date, de nombreuses faveurs ont été obtenues par les pèlerins, dont, plus marquants, les deux miracles suivants.

- Le jour même, guérison de Louise Chadeau, âgée de 6 ans. Atteinte d'hydropisie depuis 15 mois, sujette à la fièvre, le teint jaunâtre, alitée depuis 15 jours, ne se nourrissant plus et en proie au délire, elle entend les chants de la procession et demande à sa maman, veuve, de la porter à la chapelle. Placée au pied du chêne, elle est atteinte d'une crise, à l'instant où la statuette est replacée dans le chêne, pendant la célébration. Croyant qu'elle va mourir, sa maman la sort, Louise demande à manger, on lui donne un pain, puis elle se lève et rentre chez elle à pied, guérie.

- Le 2 juillet 1862, guérison de Mlle Élise Rondeau, âgée de 42 ans. Habitante de Montreuil-le-Chétif, lingère, elle était alors atteinte de plusieurs ulcères mal soignés au départ, puis déclarés incurables par les médecins : depuis 5 ans, l'une de ses jambes répandait du pus et du sang; une plaie s'étendait sur son front et son nez depuis 3 ans ; et un ulcère rongeait une partie de sa poitrine; malgré les bandages, le tout répandait une odeur fétide. Particulièrement faible à cette période, elle trouve une place dans une voiture pour l'emmener au pèlerinage de sa paroisse du 2 juillet, auquel elle ne peut plus se rendre à pied. La nuit suivante, lorsqu'elle se réveille, toutes les plaies ont disparu. La guérison, constatée par le pharmacien le 4 juillet, fait ensuite l'objet d'une enquête, d'un interrogatoire puis d'un procès-verbal rédigé par M. Bressin à l'intention de Mgr Wicart.

Construction de la chapelle actuelle

À la suite des multiples grâces obtenues à cette période, une chapelle plus grande est bâtie à la place de l'ancienne. Les travaux commencent à partir de 1867 par le chœur et le transept, selon le plan de M. Leclerc, architecte à Mayenne, exécuté par M. Pillon, mais ne sont pas achevés faute de ressources.

Le 17 octobre 1878, le pèlerinage régional est présidé par Mgr Vital Grandin, missionnaire au Canada et originaire du village voisin de Saint-Pierre-sur-Orthe, en présence d'environ 5 000 pèlerins.

La fin des travaux est réalisée de 1896 à 1899 sur le plan de M. Jules Tessier, architecte à Mayenne, et exécutée par M. Alfred Guimond, entrepreneur à Loué. Elle comprend la nef, la tribune intérieure, le campanile et le portique extérieur avec tribune, prévu pour célébrer la messe en plein air lors des pèlerinages régionaux. Cette deuxième partie est particulièrement remarquable, par la qualité et le relief de la façade en granit. La bénédiction solennelle de la nouvelle chapelle a lieu le 5 septembre 1899, en présence de 70 prêtres et d'une foule nombreuse.

Histoire de la chapelle actuelle

La chapelle du Chêne, bâtie avant 1905, est concernée par la loi de séparation des Églises et de l'État. Au même titre que toutes les églises, elle devient la propriété de la commune et de l'État. L'affectataire reste l'Église catholique.

La chapelle du Chêne reste longtemps un lieu de pèlerinage annuel très fréquenté, à différentes dates pour toutes les paroisses voisines, de la Mayenne et de la Sarthe. La diminution de la population locale et la sécularisation de la société expliquent une forte diminution de la fréquentation depuis la fin du XXe siècle.

Pèlerinage du début du XXe siècle

Aujourd'hui

Les pèlerinages les plus importants ont maintenant lieu le jour de la fête de l'Assomption et le 2e ou 3e dimanche de septembre, dimanche précédant ou suivant la fête de Notre-Dame des Douleurs. Le chêne, desséché, qui se dresse encore dans la chapelle, est protégé par une grille.

Peintures, vitraux, reliques

La chapelle est ornée de plusieurs peintures.

Dans le chœur, deux peintures murales présentant l'histoire du lieu, dont la pose initiale de la statuette,

Dans le transept Sud, un tableau représente le comte de Belin priant pour échapper au bœuf,

Au-dessus du chœur, la voûte est ornée d'une fresque monumentale, représentant au centre la Sainte Vierge avec sur ses genoux le corps de Jésus descendu de la croix, plusieurs personnages bibliques et des personnalités de l'histoire locale :

- Mgr Vital Grandin, né et baptisé sur la commune voisine de Saint-Pierre-sur-Orthe,

- le bienheureux Jacques Burin, patron de la paroisse Bienheureux-Jacques-Burin en Coëvrons (diocèse de Laval),

- le bienheureux Jacques André, l'un des 14 martyrs de Laval.

Les vitraux, datant du XIXe siècle, représentent notamment les apparitions de la Sainte Vierge à travers la Mayenne et la France : Pontmain, Lourdes, la Salette.

Une petite chapelle latérale est dédiée à sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui est née à Alençon, soit environ 35 km au nord de la chapelle.

Une relique du bienheureux Jacques Burin est conservée dans une reliquaire. La chapelle présente également de nombreux ex-voto, ainsi que les béquilles anciennes laissées par des boiteux à la suite de guérisons.

La sauvegarde de l'édifice et de son patrimoine fait l'objet d'une association loi de 1901, le Comité de sauvegarde de la chapelle du Chêne.

Chêne vénéré entouré de ses grilles .

Piéta dans le chêne

Ex-voto antérieurement accrochés à la grille du chêne

Peinture du chœur: piéta et personnages de l'histoire locale

Tableau du chœur: la statue dans le chêne

Tableau du chœur: construction de la chapelle

Notes et références

- Pottier L., "Notre-Dame-du-Chêne, Saint-Martin-de-Connée, Orthe", Collection "Monographies des villes et villages de France", Paris : le Livre d'histoire, impr. 2010, Fac-sim. de l'éd. de : Paris : P. Téqui, 1902

- Manuel du pèlerin à Notre-Dame-du-chêne St-Martin-de-Connée, par l'abbé A. Bressin, 1861

- Acte de vente du domaine d'Orthe par Emmanuel-René de Faudoas-Averton, comte de Belin, au seigneur Henry-François, seigneur de Vassé, baron de la Rochemabille

- Le crédit nobiliaire en France au XVIIe siècle. Usages de la rente constituée chez les Belin et les Crevant d’Humières

- M.Bressin, contemporain de cette chapelle rapporte, dans son Manuel du pèlerin, la présence d'un tableau formant le fond de l'autel et représentant le bœuf et le seigneur de Belin de part et d'autre du chêne. Ce tableau récent était la reproduction d'un autre extrêmement ancien qu'il recouvrait, aux trois quarts effacé. La date de 1681 figure sur le premier tirant de la vieille chapelle, en face de l'autel, et correspondrait aussi aux tableaux peints sur les lambris de l'ancienne chapelle, dont on n'a rien conservé car, selon L. Pottier, toiles et bardeaux étaient pourris.

- Acte de décès d'Anne Pottier, inhumée le 10 janvier 1700 à Saint-Martin-de-Connée, selon le registre paroissial