Bais (Mayenne)

Bais est une commune française, située dans le département de la Mayenne en région Pays de la Loire, peuplée de 1 217 habitants[Note 1]

| Bais | |||||

Le château de Montesson. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Pays de la Loire | ||||

| Département | Mayenne | ||||

| Arrondissement | Mayenne | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes des Coëvrons | ||||

| Maire Mandat |

Marie-Cécile Morice 2020-2026 |

||||

| Code postal | 53160 | ||||

| Code commune | 53016 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Baidicéen, Baldicéen | ||||

| Population municipale |

1 217 hab. (2020 |

||||

| Densité | 46 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 15′ 13″ nord, 0° 21′ 56″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 155 m Max. 337 m |

||||

| Superficie | 26,23 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Évron (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Évron | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Mayenne

Géolocalisation sur la carte : Pays de la Loire

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.bais.mairie53.fr | ||||

La commune fait partie de la province historique du Maine[1], et se situe dans le Bas-Maine.

Géographie

La localité est baignée par l'Aron, affluent de la Mayenne.

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Evron », sur la commune d'Évron, mise en service en 1945[9] et qui se trouve à 11 km à vol d'oiseau[10] - [Note 5], où la température moyenne annuelle est de 11,5 °C et la hauteur de précipitations de 784,2 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Alençon - Valframbert », sur la commune d'Alençon, dans le département de l'Orne, mise en service en 1946 et à 39 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 10,8 °C pour la période 1971-2000[13], à 10,9 °C pour 1981-2010[14], puis à 11,3 °C pour 1991-2020[15].

Urbanisme

Typologie

Bais est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [16] - [17] - [18].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Évron, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 19 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[19] - [20].

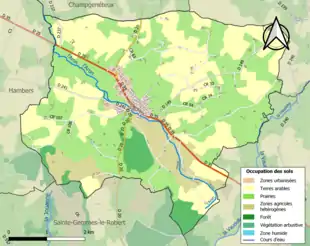

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (91,6 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (92,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (46,1 %), terres arables (35,4 %), zones agricoles hétérogènes (10,1 %), forêts (5,3 %), zones urbanisées (3,1 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[22].

Toponymie

La mention villa Baudiacae, 642 (Testament de Saint-Bertrand) proposée par l'abbé Angot pour Bais[23], a été contredite, à juste titre, par l'abbé Busson, qui propose Baugé[24] - [25], et a été rectifiée par l'abbé Angot dans son supplément[26].

Bais est attesté au IXe siècle sous la forme latinisée Bediscum vetus[23] - [27], 989 (Cartulaire d'Évron[28]).- puis de Ecclesia Sanctae Mariae de Bedisco, 1125 (Ibid.)[23]. - Homines de Bayes, 1230 (Ibid.)[23]. - Prior de Baheies, 1231 (Ibid.)[23]. - Parrochia de Bays, 1253 (Cartulaire de Champagne)[23]. -Betz, XVIe s. (Insin. Eccl.). - Bai, 1582 (Fabr. de Villaines)[23]. - Baies, XVIIe s. (Arch. d'Indre-et-Loire)[23]. Bais ou Bas (Jaillot).

Le premier terme attesté, bediscum, est probablement issu du gaulois bedo- « fosse, canal » (> français bief)[29]. Cela pourrait convenir, car la première partie du cours de l'Aron est resserrée et forme une gorge très étroite sur le site de Bais, puis s'élargit. Une autre origine, moins probable, pourrait être sur betua « bouleau » (vieux français boul du dérivé betulla)[27] - [30]. Le suffixe -iscum est ici peu clair, à moins qu'il ne s'agisse d'une erreur dans la latinisation médiévale, par analogie avec les mots français ayant la terminaison -ais, effectivement issue de -iscu(m) qui ne convient pas ici puisqu'elle sert à créer des adjectifs de nationalité à l'origine, puis des gentilés.

Histoire

Origine

Si l'attestation écrite, la plus ancienne, du site de Bais ne remonte qu'au IXe siècle (voir ci-après), elle contient un radical gaulois, qui pourrait suggérer une origine antérieure à l'époque gallo-romaine.

Il existe une monnaie mérovingienne (triens), avec la légende bedico vico, qui a été attribuée à Bais[32] - [33].

Une villa Jona est donnée à Évron en 643. Elle serait en Bais[34], mais elle est encore discutée.

Des fouilles ont permis de retrouver sous l'église de Bais, un petit oratoire antérieur à l'an mil[35].

Prise par les Chouans, septembre 1799

Le 3e jour complémentaire de l'an VII de la République () le village de Bais a été assiégé par la troupe du chef chouan, Jean-Marie Mérille. Il prend position dans le bois de Mirebeau qui couvre la colline dominant le bourg, en face de la butte des Batailles[36].

Le rapport du commandant de la garde nationale de Bais, Boudier-Fontaine dit que les chouans étaient mille à douze-cents et les gardes nationaux soixante seulement, chiffres forcés (quatre cents selon d'autres sources[37]). Il n'y avait pas de troupe de ligne dans le bourg. Une première sommation avait été faite aux habitants de remettre leurs armes, et ils avaient refusé[38]:

« Les habitants de Bais ont juré de se défendre. Ils ne veulent ni vous faire de mal, ni en avoir. Laissez-les tranquilles, où vous serez la cause de la mort des personnes qui veulent le bien de leur parti. Je vous le demande encore, laissez-nous en paix.

Lair de Lamotte, commissaire. »

Une fusillade assez vive s'engagea entre les chouans et les habitants, retranchés dans quelques maisons. Mérille fit mettre le feu en plusieurs endroits. Une dizaine de maisons furent brûlées. Les défenseurs s'étant retirés dans l'église, Mérille leur envoie une nouvelle sommation :

« Rendez vos armes : que quatre de vos principaux viennent assurer que vous êtes de bonne foi, et, de suite, j'irai, si vous arrêtez, aider à éteindre le feu que j'ai fait allumer, non sans un bien vif chagrin. Venez promptement, ou nous allons vous livrer un dernier assaut et vous n'échapperez pas. Vous savez que nous sommes humains. Venez, sur ma parole d'honneur, Venez.

J. Mérille, dit Jean au Beauregard, inspecteur. »

"À cette sommation était jointe la copie d'un certificat des habitants de Rouessé, attestant que les troupes royalistes qui étaient entrées dans le bourg, s'y étaient conduites avec toute la délicatesse accoutumée aux défenseurs de l'autel et du trône, le 3 septembre 1799." Termes que l'on peut supposer dictés par ces défenseurs eux-mêmes. Les femmes, éplorées insistaient pour qu'on ne prolongeât pas la défense. Une capitulation fut convenue[36]:

« Le déclarant (Boudier-Fontaine) envoya dire aux brigands qu'ils n'avaient pas à débloquer le bourg et rassembler leurs troupes, les habitants allaient leur déposer leurs armes. Les brigands suivirent cet avis. À l'instant, profitant du déblocus, le déclarant se sauva à quatre pieds, avec trois autres citoyens, emportant leurs armes et munitions et se sauvèrent par les derrières jusque dans un bois où ils se cachèrent jusqu'au soir. »

Cela ressemble assez à un manque de foi. Les autres armes furent rendues. Le rapport ne parle ni de pillage, ni de contributions. Il ajoute que les assaillants eurent huit hommes tués, dont un nommé Frédérich (Paraguste, croyons nous), que le déclarant tua de sa main avec deux autres, et dix autres blessés grièvement. Les républicains n'auraient eu qu'un homme tué et une femme blessée à la cuisse. Le rapport du général Vimeux au ministre de la guerre (1er octobre) porte que les Chouans n'ont pu pénétrer dans le bourg ; qu'ils ont quinze tués et quarante blessés. De la capitulation pas un mot[37].

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | D’argent, à trois quintefeuilles d’azur, percées du champ, mises en pal et séparées par deux divises de sable. |

|---|---|---|

| Détails | -

L’argent et les trois quintefeuilles azur sont les armes du Marquis de Montesson, seigneur de Bais. La reprise intégrale du blason de famille étant formellement interdite, il suffit d’en emprunter un ou plusieurs éléments. Les divises symbolisent l’Aron et la Vaudelle, les deux cours d’eau principaux de Bais. La couleur et la disposition des divises est à associer au fond argent rappelant le dessin du bouleau, symbolisant ainsi le nom du village. Les ornements sont deux gerbes de blé d’or, mises en sautoir par la pointe et liées d’azur afin de rappeler l’importance de l’activité agricole. Le listel d'argent porte le nom de la commune en lettres majuscules de sable. La couronne de tours dit que l’écu est celui d’une commune ; elle n’a rien à voir avec des fortifications.Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

- Élections municipales du 23 mars 2014

Liste "Un nouvel avenir" menée par Marie-Cécile Morice 394 voix - 60,43% - 12 élus

Liste par Sylvie Pichot maire sortante 258 voix - 39.57% - 3 élus

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[42]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[43].

En 2020, la commune comptait 1 217 habitants[Note 8], en diminution de 3,18 % par rapport à 2014 (Mayenne : −0,3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Jumelages

![]() Oy-Mittelberg (Allemagne) depuis 1983.

Oy-Mittelberg (Allemagne) depuis 1983.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Bais est une cité du Pays d'art et d'histoire Coëvrons-Mayenne.

- Église Notre-Dame-de-l'Assomption.

- Château de Montesson. Le second corps de logis est remarquable pour ses tours coiffées de toits de style arabe, souvenir d'une croisade à laquelle avait participé un seigneur de Montesson.

Patois mayennais

Les cahiers de doléances de Bais[38] (6 mars 1789) parlent de :

- pain de carabin : pain de sarrasin ou pain de « bled-noir », selon l'abbé Angot[46] qui cite Le Règlement des boulangers à Laval, de 1697.

La monographie communale de Bais fait par l'instituteur[47], en 1899, nous donne quelques mots fréquemment employés dans la conversation :

- Andmené : qui ne sait pas quoi faire pour taquiner.

- Pournigauder : remuer avec un bâton, dans tous les sens et sans but.

- Rebaublir : ranimer.

- Amanduire : apporter quelque chose qui manque.

- Horne : tête.

- Réquestoui: réchauffer, réveiller.

- S'époupiner : s'emporter.

- Rapis tè d'pou que'ça cattie : ôte toi de peur cela (la boue) ne te saute sur toi.

- Dequà qui diant's ? : qu'est-ce-qu'ils disent ?

- Écaigner : agacer, taquiner.

- Éssuau : essuie mains.

- Guerr'mi : écrasé, meurtri.

- Liette : tiroir.

- Alleren garrouige : poule qui va pondre ailleurs.

- Géniller : donner des coups de genou.

- Éblussoté : bien éveillé, bien dégourdi.

- Terziller : trembler, avoir peur.

- Gède : jatte de lait, de beurre.

- Houbille, Guérou : êtres surnaturels faisant peur.

- Mirligouaner : mâcher sans pouvoir avaler.

- Beurdadoufiée : Onomatopée, quand on tombe.

- Guerrnafiée : maison mal tenue, très négligée.

- Donner une verdée : battre quelqu'un.

- Querropée : bouillie, soupe ou ragoût fait avec beaucoup d'eau.

Personnalités liées à la commune

- La famille Montesson ;

- Paul Janvier, médecin à Bais et résistant ;

- Manuela Montebrun (née en 1979), championne de France au lancer du marteau, habite Bais lorsqu'elle débute dans cette discipline à l'âge de 13 ans.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

- Population municipale 2020.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Altitudes, coordonnées, superficie : répertoire géographique des communes 2013 (site de l'IGN, téléchargement du 19 mars 2014)

- Claude-Marin Saugrain, Dictionnaire universel de la France ancienne et moderne et de la Nouvelle France, vol. 1, , p. 282

- « Géoportail (IGN), couche « Limites administratives » activée ».

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Pays de la Loire », sur pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Evron - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Bais et Évron », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Evron - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Bais et Alençon », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique d'Alençon - Valframbert - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique d'Alençon - Valframbert - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique d'Alençon - Valframbert - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- ANGOT (Abbé). Dictionnaire Historique et Biographique de la Mayenne. Ré-éd (1962), t. 1, p. 138.

- BUSSON (abbé G.). Actus pontificum Cennomannis in urbe degentium. (1902), p. 533.

- Archives Historique du Maine. (1911), t. 11, p. 30.

- ANGOT (Abbé). Dictionnaire Historique et Biographique de la Mayenne. Ré-éd (1962), t. 4, p. 29.

- DAUZAT (Albert) et ROSTAING (Charles), Dictionnaire étymologiques des noms de lieux en France, éditions Larousse 1968.

- GERAULT (abbé). Notice historique sur Évron: son abbaye et ses monuments. (1840), p. 133.

- DELAMARRE (Xavier), Dictionnaire de la langue gauloise, éditions Errance (2003), p. 70.

- TAVERDET (Gérard). Noms de lieux du Maine. (2003), p. 182.

- « Ouest-france.fr - Mairie de Bais » (consulté le ).

- Jules Vannerus, "Où chercher dans nos contrées des ateliers monétaires mérovingiens ?" Revue belge de numismatique et sigillographique. (1947), t. 93, p. 50.

- Bulletin de la Société française de numismatique. (2006), p. 9.

- Barthelemy (D.), Bruand (O.). Les pouvoirs locaux dans la France du centre et de l'ouest (VIIIe – XIe siècles). (2004), p. 97, 104.

- BOUFLET (J.H.). "Essai de chronologie de l'église de Bais (Mayenne)". M A H, (1985), no 8, p. 51-70.

- Gaugain (abbé Fernand). Histoire de la révolution dans la Mayenne, (1918), Vol. 4, p. 326-329.

- Renouard (Pierre). Essais historiques et littéraires sur la ci-devant province du Maine. (1811), tome 2, p. 297.

- Monographies communales, Bais. Archives départementales de la Mayenne, (1899), p. 40-41.

- Père de Paul Janvier.

- Liste des maires de la Mayenne actualisée au 25 juin 2009, site de la préfecture de la Mayenne, consulté le 6 août 2009

- « Ambiance électrique au premier conseil municipal », sur Ouest-france.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- ANGOT (abbé), La corporation des boulangers à Laval, dans Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, (1896), no 12, p. 30-46.

- Arch. Dept. de la Mayenne, Monographies Communales, Bais, (1899), p. 48-49.