Le Genest-Saint-Isle

Le Genest-Saint-Isle est une commune française, située dans le département de la Mayenne en région Pays de la Loire, peuplée de 2 122 habitants[Note 1].

| Le Genest-Saint-Isle | |||||

Église Saint-Sulpice du Genest. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Pays de la Loire | ||||

| Département | Mayenne | ||||

| Arrondissement | Laval | ||||

| Intercommunalité | Laval Agglomération | ||||

| Maire Mandat |

Nicole Bouillon 2020-2026 |

||||

| Code postal | 53940 | ||||

| Code commune | 53103 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

2 122 hab. (2020 |

||||

| Densité | 114 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 05′ 57″ nord, 0° 53′ 16″ ouest | ||||

| Altitude | 92 m Min. 82 m Max. 166 m |

||||

| Superficie | 18,59 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Laval (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Loiron-Ruillé | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

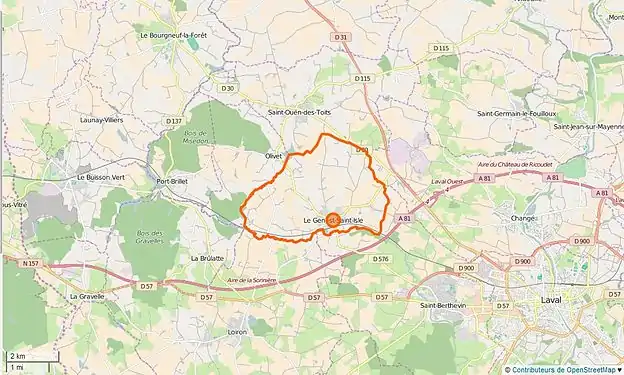

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Mayenne

Géolocalisation sur la carte : Pays de la Loire

| |||||

La commune fait partie de la province historique du Maine[1], et se situe dans le Bas-Maine.

Géographie

Le Genest est une discrète localité qui s'intègre au charme du bocage mayennais. Elle est associée à la petite commune voisine de Saint-Isle depuis 1973.

|

Le Genest-Saint-Isle

Le Genest-Saint-Isle est situé à 92 mètres d'altitude, à 11 kilomètres de Laval et à 7 kilomètres de Loiron, chef-lieu de canton. Son territoire couvre 1 557 hectares.

Ce territoire accidenté — qui est bordé par le Vicoin — se trouve limité, à l'est et à l'ouest, par deux affluents du Vicoin. L'altitude varie, du sud au nord, de 96 à 167 mètres. En 1696, un huitième de sa superficie était couvert de landes. Neuf métairies qui faisaient valoir « de bonnes terres et de bons prés », produisaient du seigle, de l'avoine et du sarrasin et récoltaient également des pommes. L'abbé Angot note que cette récolte de pommes fut très abondante en 1628 et qu'en janvier 1629 « on en voyait encore beaucoup dans les arbres et dessous ». Le Genest recensait 49 fermes en 1843. De nos jours, la commune vit au milieu de ses nombreux pâturages. Les agriculteurs s'adonnent à la pratique de la polyculture et à l'élevage des bovins et des porcins. Jadis, ses anciennes mines d'or et d'antimoine de La Lucette lui ont fait connaître une grande notoriété, avec l'existence d'une fonderie d'antimoine au moulin du Bas-Coudray exploitée par la Compagnie des mines de La Lucette.

Saint-Isle

Le Genest-Saint-Isle est constituée par la fusion des communes du Genest et de Saint-Isle depuis 1999.

À 12 km de Laval et 4 km de Loiron, son chef-lieu de canton, le petit bourg de Saint-Isle occupe le sommet d'une colline dont le versant descend jusqu'à la rivière le Vicoin. Il s'intègre au paysage du bocage mayennais et, depuis son association avec la commune voisine du Genest distante de 8 km, on oublie qu'il était la plus petite commune du département de la Mayenne. Son modeste territoire recouvre une superficie de 301 ha et la rivière le Vicoin constitue sa limite nord.

En 1696, Miroménil notait que les 3 métairies de la paroisse possédaient « de bonnes terres labourables ». Dans leur cahier de doléances de 1789, les habitants ne se plaignaient vraiment que « du tarif ou octroi de Laval qui les empêchait de vendre leurs denrées » ; ils soulignaient que leur paroisse « était un trop maigre sujet pour y borner leurs vœux » ; ils souhaitaient néanmoins être rattachés judiciairement à Laval et demandaient que les sépultures soient gratuites, « à moins qu'il n'y ait cérémonie ». La localité comptait 15 fermes en 1843. De nos jours, ses agriculteurs pratiquent la polyculture et l'élevage des bovins et des porcins. À Saint-Isle, comme dans toute la région de Loiron, le miel est reconnu d'excellente qualité.

Géologie

La commune repose sur le bassin houiller de Laval daté du Culm, du Viséen supérieur et du Namurien (daté entre -346 et -315 millions d'années)[2] - [3].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[4]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[5].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[8] complétée par des études régionales[9] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Laval-Etronnier », sur la commune de Laval, mise en service en 2010[10] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[11] - [Note 5], où la température moyenne annuelle est de 11,8 °C et la hauteur de précipitations de 740,5 mm pour la période 1981-2010[12]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Rennes-Saint-Jacques », sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, dans le département d'Ille-et-Vilaine, mise en service en 1945 et à 62 km[13], la température moyenne annuelle évolue de 11,7 °C pour la période 1971-2000[14], à 12,1 °C pour 1981-2010[15], puis à 12,4 °C pour 1991-2020[16].

Urbanisme

Typologie

Le Genest-Saint-Isle est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [17] - [18] - [19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Laval, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 66 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[20] - [21].

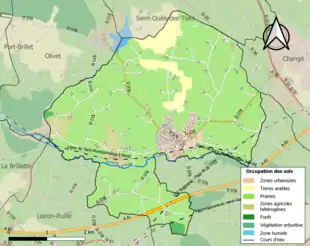

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (94,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (95,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (84,7 %), terres arables (6,1 %), zones urbanisées (4,7 %), zones agricoles hétérogènes (3,5 %), forêts (0,8 %), eaux continentales[Note 8] (0,3 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[23].

Histoire

La commune du Genest-Saint-Isle est issue de la fusion en 1972 de deux communes, Le Genest et Saint-Isle.

Le Genest

Une borne milliaire du IVe siècle s'est « trouvée encastrée dans les angles de la façade de l'ancienne église » du Genest-Saint-Isle, comme l'explique l'abbé Angot dans son dictionnaire. Elle est « coupée en deux tronçons de 0,94 m et dédiée à Constance Chlore ». Elle porte le sigle: « CCOR, CIVITAS CORIOSOLITUM ». Elle fut découverte vers 1881. L'abbé Angot signale qu'elle pouvait être l'indication d'une voie romaine qui traversait le territoire de la paroisse, Son inscription figure dans l'Epigraphie de la Mayenne.

Le Genest est mentionné vers 1040, sous le nom de « C. de Genesto ». À cette époque, l'église appartenait à l'abbaye de La Couture. Au fil des siècles la localité s'est appelée « Presbytère de Gensto » vers 1130, « Prioratus de Genesta » en 1224 et Genest en 1433.

La terre et les fiefs du Genest relevaient du comté de Laval par la châtellenie d'Olivet: elle était redevable de quarante jours de garde à la Porte Peinte de Laval. La seigneurie connut aux XIe et XIIe siècles, une famille du Genest. Vers 1150, on découvre un Hugues du Genest qui voulut faire don d'une dîme, sur deux moulins et sur une maison de la paroisse (une dîme déjà donnée par son père, Hugues aux Bénédictins de La Couture du Mans), à l'abbaye de la Roë. Il se heurta évidemment à la très vive opposition des Bénédictins, et ce fut Guillaume de Passavant qui dut régler le litige créé par les mêmes prétentions des deux abbayes. Il attribua à chacun des établissements religieux la moitié de l'objet en litige. Héritier de Hugues, Jean de Méral « oublia » ce règlement et s'empara de tous les biens des abbayes. Il ne réussit qu'à se faire excommunier. Après avoir, bon gré mal gré, reconnu sa faute, il accepta de faire amende honorable. Les religieux de La Couture conservèrent leurs biens et ceux de La Roë reçurent « une compensation à Astillé ».

Avant le XVe siècle, et par alliance avec les Chéorchin, la terre du Genest était la propriété de la famille de Quatrebarbes. Gilles de Quatrebarbes en rendait aveu, en 1407, « pour son refoul du Genest et pour son droit d'usage dans la forêt de Concise ».

Pendant la tourmente révolutionnaire, la commune « montra une opposition courageuse aux mesures vexatoires du Directoire de Laval contre les prêtres et les religieuses d'école ». Elle fournit à Jean Chouan ses premières recrues qui vinrent, dans la nuit du 13 au , enlever une vingtaine de fusils dans une maison du bourg, À cette date, le maire fut emprisonné comme « aristocrate » et la municipalité « suspendue pour incivisme ».

Saint-Isle

D'après l'abbé Angot, Saint-Isle est « l'Illa Isla » qui figure dans la liste des « fondations supposées » de saint Thuribe. Ce lieu peut devoir son origine à l'existence d'une chapelle (ou oratoire) Saint-Avit fondée par l'ermite du même nom (dont le souvenir subsiste également au village de Saint-Avit à Brecé), avant l'établissement des religieux de La Roë et du prieuré-cure. Mentionné, vers 1130 et 1184, sous le nom de « Capella Sancti Aviti » (cartulaire de La Roë), l'agglomération s'est appelée « Saint-Isle » en 1554 et « Saint-Avy » en 1628. De « Saint-Avit-de-l'Isle », elle est devenue tout simplement Saint-Isle. Propriété de l'abbé de Clermont, par son fief du Coudray relevant de Saint-Ouën-des-Toits, la seigneurie paroissiale devint un arrière-fief de Laval après l'annexion de Saint-Ouën par le comté.

Sous la tourmente révolutionnaire, les jeunes gens de la commune, rassemblés pour la levée du , suivent le mot d'ordre donné dans toute la région en protestant qu'ils « ne veulent ni tirer ni partir, à moins que tous partent, exempts ou non ». Le , les Vendéens viennent à Saint-Isle pour enlever la caisse du percepteur et ses rôles sans oublier de faire payer ceux qui étaient en retard. En janvier 1794, un détachement de La Gravelle arrive dans le bourg en nourrissant le dessein de descendre la cloche de Saint-Isle ; il repartira après avoir brisé la chaire et les bancs de l'église. Le 15 avril de la même année, Kléber fait fortifier le cimetière et le sanctuaire est doté de meurtrières afin de pouvoir abriter le détachement qui finit par aller se poster à La Gravelle, dès le 6 juin, après avoir vidé les caves.

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[27]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[28].

En 2020, la commune comptait 2 122 habitants[Note 9], en diminution de 0,33 % par rapport à 2014 (Mayenne : −0,3 %, France hors Mayotte : +1,9 %). Le Genest a compté à lui seul 915 habitants en 1726, 1079 en 1803, 1082 en 1841, 1008 en 1871 et 1048 en 1908. On recensait à Saint-Isle 91 habitants en 1972 contre 165 en 1726, 188 en 1831, 176 en 1841 (date à laquelle 35 habitants de la commune voisine de Saint-Berthevin (Mayenne) lui étaient rattachés). 130 en 1891 et 200 en 1906 avec « la population flottante des mineurs ».

Économie

La commune a abrité d'importants gisements d'antimoine, parmi les plus importants au monde, et d'or, exploités aux XIXe et XXe siècles par la Compagnie des mines de La Lucette

Le gisement est découvert en 1891 puis exploité de 1898 à 1934 sous la direction d'un ingénieur métallurgiste, Henri Herrenschmidt et par la Compagnie des mines de La Lucette, créée en 1898 par la banque Mirabaud et Cie[31] - [32]. La compagnie voit sa production décoller entre 1904 et 1914, car en 1903, la découverte que la stibine du gisement est fréquemment aurifère[33] provoque l'accélération de l'extraction, sous la direction de Pierre Theuriot, ex-directeur de la Compagnie du Boléo, exploitant du cuivre en Basse-Californie, au Mexique.

La Compagnie des mines de La Lucette a ainsi produit 2,7 millions de francs-or en 1909 et 10 000 à 12 000 tonnes d'antimoine. Une augmentation de capital, créé 40 000 actions, donnant droit à 44 % des bénéfices[34]. En 1908, les mines de la société fournissent en produits antimoniés le quart de la production mondiale. Sur les seules mines de la Lucette, la compagnie a extrait 1910 environ 7 600 tonnes de minerai d'antimoine et 740 kg d'or pur[35]. La rentabilité de ces quelques années d'exception a permis de racheter d'autres mines, en Métropole et en Algérie, un peu avant et après la Première Guerre mondiale. Le gisement de Mayenne décline après la fin de celle-ci et ses mines seront abandonnées depuis 1934.

Culture locale et patrimoine

Églises

- L'église du Genest, de style néo-gothique, fut reconstruite en 1881. Ses travaux s'élevèrent à 70 143 francs, une somme qui ne put être réunie que grâce à un don considérable de l'ancien vicaire de la paroisse, M. Guyon. Tenté une première fois, le jeudi , son inventaire ne put avoir lieu, Ce jour-là, l'agent préposé à cette besogne rencontra « l'opposition ferme des paroissiens ». Après la protestation du curé, on raconte que cet agent eut la bonne idée « de chanter des cantiques avec les fidèles ». Il reçut de la préfecture un ordre de surseoir à l'inventaire, congédia les gendarmes et regagna la gare par des chemins détournés. Il revint au Genest le lundi 19 février, « fit enfoncer la porte et fit son semblant d'inventaire, chapeau sur la tête ».

- L'église actuelle de Saint-Isle a remplacé, en 1872 un édifice dédié à saint Avit. Elle coûta dit-on 32 000 francs et endetta la commune pour un montant de 5 000 francs. Son inventaire eut lieu le . Il rassembla une soixantaine de manifestants soit la moitié de la bourgade et 15 gendarmes qui occupèrent l'édifice dès son ouverture ! « M. le curé et ses fabriciens refusèrent de se prêter en rien à l'inventaire ». En 2005, son accès est interdit car jugé dangereux[36]. Elle est finalement détruite en février 2023[37] - [38].

Les extrémités sud et est de la commune sont coupées par la ligne LGV Bretagne-Pays de la Loire.

Autres monuments

Personnalités liées à la commune

- Famille Hardy.

- Suzanne Sens (1930-2023), auteure de littérature pour la jeunesse française.

Héraldique

|

Blason | D’azur, à un besant accompagné en chef de deux trèfles, le tout d’or ; au chef d’argent, à une aigle issante de gueules, becquée d’azur. |

|---|---|---|

| Détails | L’azur et les deux trèfles rappellent le blason du seigneur Véron qui possédait les fiefs de l’Esnaudière sur le Genest et du Cormier sur Saint-Isle. Son blason exact est “d’azur au chevron accompagné en chef de deux trèfles et un pointe d’un brochet surmonté d’un trèfle, le tout d’or”. La reprise intégrale du blason de seigneur étant interdite pour les municipalités, il suffit d’en emprunter un ou plusieurs éléments.

L’azur image aussi les nombreux cours d’eau et étangs qui parsèment le territoire communal dont le Vicoin qui séparait autrefois les deux anciennes communes. Le besant, qui représente les anciennes pièces d’or de Byzance, symbolise les anciennes mines d’or de la commune. Le chef est partiellement la reprise du blason du seigneur d’Andigné qui avait le fief du Maineuf. Son blason exact est “d’argent à trois aigles de gueules, onglées , becquées et membrées d’azur”. L’observation faite pour le seigneur de Véron est valable ici aussi. Les ornements sont deux deux gerbes de blé d’or, mises en sautoir par la pointe et liées d’azur afin d’honorer l’activité agricole. Le listel d'argent porte le nom de la commune en lettres majuscules de sable. La couronne de tours dit que l’écu est celui d’une commune ; elle n’a rien à voir avec des fortifications.Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Population municipale 2020.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[6].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[7].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Altitudes, coordonnées, superficie : Le Genest-Saint-Isle sur le site de l'Institut géographique national (archive Wikiwix).

- Claude-Marin Saugrain, Dictionnaire universel de la France ancienne et moderne et de la Nouvelle France, vol. 2, , p. 31

- H. Etienne et J.-C. Limasset, Ressources en charbon de la région Pays-de-la-Loire : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée, Nantes, BRGM, (lire en ligne [PDF]).

- « Le Genest-Saint-Isle : peu d'histoire », sur le-genest-saint-isle.mairie53.fr (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Pays de la Loire », sur pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Laval-Etronnier - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Le Genest-Saint-Isle et Laval », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Laval-Etronnier - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Le Genest-Saint-Isle et Saint-Jacques-de-la-Lande », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Véronique Germond, « Un ancien puits de mine s'écroule au Genest », sur Laval ma ville par Ouest France, (consulté le ).

- L'espace Roger Janvier inauguré en présence de l'ancien maire, Ouest-France, 1er février 2016.

- Réélection 2020 : « Municipales. Un 4e mandat pour Nicole Bouillon au Genest-Saint-Isle », sur ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « la Maison Mirabaud, banque d'affaires justement renommée pour ses entreprises minières », par Isabelle Chancelier

- Isabelle Dumielle, Messieurs Mirabaud et Cie : d'Aigues-Vives à Paris, via Genéve et Milan, , p. 103-107.

- "Le génie civil", volume 110, 1937

- Arthur Raffalovitch, Le Marché financier, 1910

- « Site officiel de la commune », sur www.le-genest-saint-isle.mairie53.fr (consulté le ).

- « Destruction de deux églises en Mayenne : Eglise du Genest Saint Isle »

- « En Mayenne. L’impressionnante déconstruction de l'église de Saint-Isle se termine », sur actu.fr (consulté le )

- Agnès Pinard Legry, « Dernier son de cloche de l’église de Saint-Isle », sur Aleteia, (consulté le )