Saulges

Saulges est une commune française, située dans le département de la Mayenne en région Pays de la Loire, peuplée de 316 habitants[Note 1].

| Saulges | |||||

L'hôtel de ville. | |||||

Logo | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Pays de la Loire | ||||

| Département | Mayenne | ||||

| Arrondissement | Mayenne | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes des Coëvrons | ||||

| Maire Mandat |

Jacqueline Lepage 2020-2026 |

||||

| Code postal | 53340 | ||||

| Code commune | 53257 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

316 hab. (2020 |

||||

| Densité | 14 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 59′ 00″ nord, 0° 24′ 16″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 47 m Max. 112 m |

||||

| Superficie | 21,81 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Meslay-du-Maine | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Mayenne

Géolocalisation sur la carte : Pays de la Loire

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.saulges.mairie53.fr | ||||

La commune fait partie de la province historique du Maine, et se situe dans le Bas-Maine.

Géographie

Le village construit en bordure d'une gorge creusée par la rivière l'Erve est blotti entre des falaises hautes de vingt-cinq mètres. En contrebas, le cours d'eau a façonné un important réseau de grottes. Étudié de près par les archéologues du monde entier, le site n'a pas encore livré tous ses secrets. Rien qu'en 2011, une dent vieille d'au moins 500 000 ans a été découverte, signe que la présence humaine pourrait remonter ici au Paléolithique inférieur, première période de la Préhistoire. Fiers de leur patrimoine, les villageois se sont totalement appropriés les lieux. Classé Natura 2000, le site abrite aussi des espèces devenues rares comme le grand rhinolophe, une chauve-souris sédentaire, ou le grand capricorne, le coléoptère le plus imposant de la faune française<ref>GEO no 397 de mars 2012 p. 121.</ref>.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Saint-Georges-le-Flechard », sur la commune de Saint-Georges-le-Fléchard, mise en service en 1993[7] et qui se trouve à 10 km à vol d'oiseau[8] - [Note 5], où la température moyenne annuelle est de 11,7 °C et la hauteur de précipitations de 798,4 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Le Mans », sur la commune du Mans, dans le département de la Sarthe, mise en service en 1944 et à 45 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11,6 °C pour la période 1971-2000[11], à 12 °C pour 1981-2010[12], puis à 12,5 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Saulges est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [14] - [15] - [16]. La commune est en outre hors attraction des villes[17] - [18].

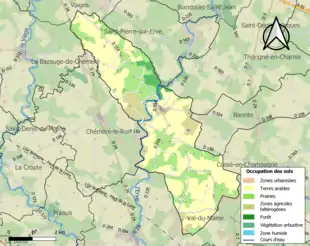

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (97 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (99,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (56,1 %), prairies (29,1 %), zones agricoles hétérogènes (11,8 %), forêts (3,1 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous la forme latinisée Salicam au IXe siècle[21].

Il peut s'agir d'un type toponymique gaulois (celtique) *Salica(s)[22]. Il repose sur le terme gaulois salico-, « saule », dont on ne connaît pas le nominatif, peut-être *saliks, avec passage probable au féminin à *salicā comme de nombreux noms d'arbres[22].

Le mot se perpétue en celtique moderne par exemple dans l'irlandais au nominatif sail, au génitif sailech ou dans le breton halek (s étant passé à h en brittonique)[22].

Cependant, il existe une explication alternative par le bas latin *Salica(s) qui désigne un établissement de Francs saliens[23] (cf. loi salique), avec la même suffixation en -ica qu’Alamanica, Allemanica par exemple qui se réfère à un établissement d’Alamans, d'où Allemanche (Marne, Alemanche vers 1229) ou encore Allemance, hameau de Chamalières-sur-Loire (Loire).

L’évolution phonétique de *Salica(s) à Sau(l)ges est régulière en langue d’oïl (les mots latins comme fabrica ou *granica ont respectivement abouti à forge et à grange), elle a donné Saugues en langue d'oc[22].

Il existait un autre Salica chez les Cénomans, mais de localisation incertaine et la rivière Salica dans le Harz en Allemagne est devenue Selke en allemand. Le terme gaulois salico- est un proche parent du latin salix, salicis qui a abouti à l'ancien français saus, sausse, « saule », d'où les nombreux toponymes Saussay, Saussaye, Saussaie « saulaie ». Il est également apparenté au francique *salha (vieux haut-allemand salaha) qui a donné le mot saule en français.

Histoire

La vie fut vraisemblablement abondante à Saulges au Paléolithique supérieur (environ –45000 à –10000). La richesse des traces de l'habitat des grottes connu et exploré depuis le XIXe siècle, restes animaux et humain, art pictural, fait de ce site paléolithique un lieu d'étude majeur de dimension nationale[24]; une partie des découvertes est exposée au musée de Préhistoire sur place[25].

Depuis cette époque, la vie n’a jamais quitté la vallée de l’Erve. Si l’on ne sait exactement ce qu’il a pu se passer entre cette dernière période et le début de l’époque gauloise, on est à peu près sûr de l’implantation d’une agglomération gallo-romaine vers l’an Le plateau de la cité dominait alors le site des grottes. Bien que ce site n’ait jamais été exploité archéologiquement, il pourrait être la capitale des Arviens : Vagoritum. La position de cette cité fait l'objet de polémique surtout à la fin du XIXe siècle[26] - [27]. D’après certaine chronique du XVIIIe et XIXe siècles, il aurait été trouvé quelques artéfacts, notamment une paire de statuette en bronze et de nombreuses pièces de monnaie. Cette cité était idéalement située sur l’axe Cenomani (Le Mans) - Riedones (Rennes), mais on ne sait quelle en fut son importance. Si l’on se base sur un plan de 1761, de nombreux vestiges étaient encore présents. Aujourd’hui envahi par la végétation, ce site reste confidentiel et méconnu sans exploration récente (p. 98)[28].

La présence d’une importante nécropole mérovingienne à l’emplacement du bourg actuel, attesterait de la continuité de la vie sur les rives de l’Erve. Les inhumations les plus anciennes remonteraient au Ve siècle, on ne dénombre pas moins de 59 sarcophages et plusieurs centaines d’inhumation de cette époque. Selon les études anthropologiques faites après les découvertes de 1958, les corps ne correspondent pas au type d’homme autochtone, mais davantage au type germanique (stature et corpulence plus élevées[28].

C’est vers l’an 650 que l’ermite Céneré, qui quitta Rome pour la Gaule qu’il traversa jusqu'au lieu qui s'appelait autrefois Salvia, où ils se fixa.

Céneré s’applique à la plus grande sagesse. La renommée de sa bonté s’accroît dans le peuple et une foule de gens afflue vers lui. Ainsi se développe la communauté chrétienne de Saulges et la construction par la suite de l’antique église Saint-Pierre. Céneré meurt le à la suite d’une maladie. Son corps a été inhumé dans l'ancienne église de Saulges.

Politique et administration

Liste des seigneurs de Saulges

La seigneurie de Saulges fut acquise en 1556, par Jean de Thévalle, le dernier et le plus célèbre de ce nom, qui réunit ce nouveau domaine à sa terre de Thévalle, dont le château féodal s'élève tout près de là, au-dessus du cours de l’Erve. Il laissa pour unique héritière Jacqueline de Thévalle, dont, il fallut, à l’époque de son mariage (1597) avec Charles de Maillé-Brezé, prouver par témoignage la légitimité, car les registres paroissiaux de Chémeré-le-Roi avaient été brûlés par les bandes de huguenots anglais qui avaient dévasté le pays en 1592.

Urbain de Maillé-Brézé, marquis de Brézé, issu de ce mariage, devint, par ses mérites personnels et surtout par la protection du cardinal de Richelieu, dont il avait épousé la sœur, maréchal de France et chevalier des ordres du roi.

Quand Claire-Clémence de Maillé-Brézé, fille du maréchal, eut atteint l’âge de treize ans, en 1641, le cardinal-ministre l'imposa comme épouse à Louis II de Bourbon-Condé, qui, deux ans plus tard, était le vainqueur de Rocroi, et qui, par une série de victoires, est devenu dans l’histoire le Grand Condé. Par son mariage avec Claire-Clémence de Maillé, le futur héros était devenu seigneur de Thévalle, seigneur de Saulges et patron temporel de cette église. Ce domaine était bien peu de chose dans l'immense fortune d'un prince du sang. Condé y fit cependant, dans plusieurs circonstances, acte de maître et seigneur, non en personne, mais par procureur. Puis, au temps où exilé pour ses multiples révoltes contre Mazarin et la cour, il voyait tous ses biens saisis, la terre de Thévalle et celle de Saulges, son annexe, l'étaient elles aussi[Note 7]. Mais le prince rentra en grâce à la cour, rentra dans la jouissance de ses biens confisqués et fut depuis, jusqu'à sa mort, seigneur de Thévalle et de Saulges.

Henri Jules de Bourbon-Condé, fils du grand Condé, était seigneur de Saulges ; il était lui aussi grand maître de France.

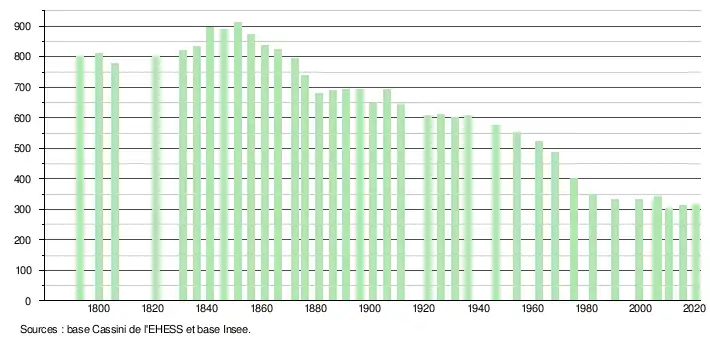

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[32]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[33].

En 2020, la commune comptait 316 habitants[Note 8], en augmentation de 2,93 % par rapport à 2014 (Mayenne : −0,3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

- Petite cité de caractère, Saulges appartient au Pays d'art et d'histoire Coëvrons-Mayenne.

- Ancien four à chaux (1834) restauré en 2007.

- Ancien lavoir.

Le canyon et les grottes

Le site de Saulges, classé Natura 2000, est réputé pour ses grottes préhistoriques et son patrimoine naturel concentré dans le canyon de Saulges, sur la rivière l'Erve.

La formation calcaire de Saulges est exceptionnelle dans le Massif armoricain par ses formes d'érosions souterraines et superficielles de type karstique, donnant en particulier un réseau de grottes : les grottes de Saulges[36] (situées sur les territoires des communes de Saint-Pierre-sur-Erve et Thorigné-en-Charnie). La roche s'est constituée dans une mer peu profonde au Carbonifère (340 millions d'années). Puis, prise dans le plissement hercynien, elle a émergé. Longtemps après, il y a 1,8 million d'années, l'Erve a creusé une vallée aux flancs abrupts, sorte de canyon. En agrandissant des fissures, l'eau a creusé latéralement un réseau souterrain. Vingt entrées de grottes sont recensées.

Des aménagements encouragés par le département ont permis la réintroduction d'aurochs[37]. Un musée, un gîte géré par la municipalité, des aires de pique-nique favorisent la fréquentation de ce site apprécié dès les beaux jours avec circuits de randonnées[38], pêche et escalade. Les falaises sont équipées pour cette pratique et en font le plus grand site d'escalade en milieu naturel du grand ouest avec cent soixante dix voies en accès libre classées du 3b au 7a selon la cotation en usage en France. Entretenues par le comité départemental 53 de la FFME, celui-ci y organise tous les ans en juin la fête de l'escalade ouverte aux licenciés, famille ou amis[39].

Le Vieux Logis, maison la plus emblématique de Saulges. .jpg.webp)

Escalade au canyon de Saulges.

Four à chaux de Saulges.

Les églises

La bourg de Saulges abrite aussi deux édifices religieux remarquables, l'église mérovingienne Saint-Pierre et l'église romane Notre-Dame, et un ermitage, fondé par saint Cénéré de Saulges.

L'église mérovingienne Saint-Pierre.

L'église Notre-Dame.

L'oratoire surmontant la source de l'ermitage.

L'église Saint-Pierre, église mérovingienne

- L'église Saint-Pierre est l'ancienne église paroissiale de Saulges, elle est probablement la plus ancienne du département. Véritable témoin d'une époque lointaine, elle a été construite au VIIIe siècle selon un plan en croix grecque. Seule une partie de la nef d'origine est conservée. La chapelle sud est dédiée à saint Céneré. Construite et peinte au XVIe siècle à l'emplacement du bras sud du transept pré-roman, elle constitue une grande partie de la nef actuelle. L’intérieur renferme une impressionnante collection de statues et de tableaux allant du XVe siècle au XIXe siècle.

L'église Notre-Dame

L'église de Saulges est mentionnée pour la première fois dans les textes en 1060 : Guy de Saulges qui la détenait (ainsi que l'église Saint-Pierre) « en fit l'abandon partiel puis total aux moines de la Couture au Mans, à condition qu'ils y missent un prêtre. Il leur assigna un terrain au Plessis pour y bâtir leur demeure, et réclama pour lui la faveur d'être enterré à l'abbaye, et le droit pour un pauvre d'une ration de pain et de vin. » (Alphonse-Victor Angot).

La nef conserve les baies romanes en plein cintre d'origine ; obstruées, leur tracé est visible à l'extérieur. La croisée du transept et la tour élevée au XIe siècle illustrent également la période romane. La tour, considérée comme la partie la plus authentique de l'édifice, est voûtée en berceau et coiffée d'un toit pyramidal. Elle est flanquée à l'ouest d'une tourelle d'escalier. Au XIVe siècle, la nef et le chœur sont transformés : le chœur est éclairé par une baie en arc brisé à deux compartiments ajourés d'un quatre-feuilles. Les chapelles nord et sud ont été ajoutées à l'occasion d'importants travaux à partir de 1848.

Statue de la Trinité (croisée du transept) : cette œuvre du XVe siècle représente Dieu le Père qui tient dans ses mains le Christ en Croix. De la bouche du Père sort le Saint-Esprit symbolisé par une colombe qui se dirige vers la tête du Fils. « Cette vision "hiérarchique" a été totalement remise en cause par le concile de Trente (1542-1563), et remplacée par une représentation "horizontale" des trois personnages divins. »

Le retable du Christ au calvaire (transept sud) a été réalisé en 1401 à la demande de Foulques du Rocher, seigneur de Valtrot, pour manifester la piété de son père Robin et la sienne. Le panneau représente le Christ au calvaire : Marie et saint Jean se trouvent de part et d'autre de la Croix. Saint Julien, qui a évangélisé le Maine, présente le groupe des hommes de la famille des seigneurs de Valtrot à la Vierge, tandis que saint Gilles s'avance vers saint Jean à la tête du groupe des femmes.

Le retable (chœur) date de 1689. Exécuté par Michel II Lemesle sur un dessin de François Langlois, il est consacré à l'Assomption de la Vierge. On remarque son étroitesse, due à l'exiguïté du chœur.

La statue de saint Louis, portant la couronne d'épines et les clous de la passion[Note 9], figurée sous les traits du Grand Condé, située dans la niche du retable. Il s'agit d'une statue représentant un homme de guerre, à la riche parure, à la cuirasse travaillée avec finesse et au manteau fleurdelisé. Quel était ce saint, placé là depuis 1692 ?… On l'ignora longtemps.

En 1898 seulement, un érudit, l'abbé Angot, établit que le personnage en question n’avait rien de saint. C'était… Louis de Bourbon, le grand Condé, que son mariage en 1641 avec Claire-Clémence de Maillé-Brézé, nièce du cardinal de Richelieu avait fait seigneur de Saulges. Le curé de Saulges était, en 1692, André Chériotty[Note 10], qui, par flatterie pour le prince, avait fait placer la statue en pied de son puissant protecteur… six années après la mort de celui-ci… Pendant son administration, il eut l'occasion de faire reconstruire le maître-autel de son église. C'était en 1690. Il s'adressa, pour cela, à un architecte de Laval, François Langlois, qui, en deux ans, exécuta ce travail[Note 11]. Le travail des sieurs Langlois et Lemesle, est daté du chiffre 1692, aux pieds mêmes de la statue, tandis qu'au-dessus de sa tête est l’un des écussons dont la gravure avait été demandée au sculpteur. Cet écusson est double : à dextre, de Bourbon, c'est-à-dire de France avec le bâton en bande ; à senestre, de Thévalle, d'argent à trois annelets de sable[Note 12]. Ainsi, dès 1692, une statue en pied, de grandeur presque naturelle, était placée sur un autel, dans cette petite église de campagne, alors que le héros qu’elle représente n'avait dans sa famille, pour conserver ses traits, qu'un buste modelé après sa mort[Note 13]...

Le retable du Christ au calvaire.

Le retable (chœur).

Louis II de Bourbon, prince de Condé, par Joost van Egmon.t

Grand Condé du sculpteur français Antoine Coysevox en 1688 au musée du Louvre.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la ville de Laval a été un centre de création de retables très important, au point de donner naissance à une véritable école : les retabliers lavallois ont diffusé leur art dans tout l'Ouest de la France.

L'oratoire de Saint-Céneré

Cet oratoire principalement édifié entre 1849 et 1933 surmonte la source de l'ermitage, objet de vénération et de pèlerinage[40] - [41].

Patrimoine culturel

Outre les grottes qui se visitent et dont l’intérêt scientifique géologique et historique est détaillé plus haut, le musée de préhistoire est ouvert depuis mars 2017 dans la vallée de l'Erve près des grottes[25].

Patrimoine naturel

- La commune avait le label village fleuri (trois fleurs) au concours des villes et villages fleuris en 2014[42] mais l'a perdu depuis[43].

- La commune est concernée par le classement site Natura 2000 de la vallée de l'Erve en aval de Saint-Pierre-sur-Erve sous le numéro FR5200639[44]

Personnalités liées à la commune

- Céneré de Saulges (vers 600-680), saint ermite vénéré à l'oratoire de Saint-Céneré (fêtes le 7 mai et le 21 juillet, pèlerinage mi-août).

- Mérolle (VIIIe siècle), chorévêque de Saulges puis évêque du Mans. La présence d'un chorévêque à cette époque est le signe des liens distants entre ces foyers d'évangélisation ruraux et l'évêché urbain[45].

- Louis Gruau (mort en 1633 à Saulges), curé et chasseur de loups.

- Louis Bigot (1805 à Saulges-1883), industriel et homme politique.

À voir aussi

Bibliographie

- « Saulges », dans Alphonse-Victor Angot et Ferdinand Gaugain, Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne, Laval, Goupil, 1900-1910 [détail des éditions] (lire en ligne) ;

- Documentation du Pays d'art et d'histoire Coëvrons-Mayenne ;

- Abbé Angot, « Note sur une statue du Grand Condé conservée dans l'église de Saulges », Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, , p. 547-549 (lire en ligne, consulté le )

- Abbé Angot, Une statue du grand Condé dans l’église de Saulges (Mayenne), Laval, Goupil, , 4 p. (lire en ligne);

- Grosse-Duperon, Deux excursions au pays de Saulges. Souvenirs d'un touriste. Poirier-Bealu. 1901.

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

- Population municipale 2020.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Le , Jean Doujat, Nicolas Chevalier, Michel Ferrand, commissaires députés, par arrêt de la cour du 27 mars précédent, « pour la direction des biens qui ont appartenu », dit le texte, « au sieur prince de Condé », donnaient bail des deux seigneuries à Julien Coignard, au prix de 3 900 livres par an. Archives nationales (R 3, 82).

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- L'abbé Angot avait cru dans un premier temps, sur un examen superficiel, que le Grand Condé était représenté à cette place sans attributs religieux. Il s'est rétracté et corrigé depuis...

- Le prieuré et l'église de la paroisse de Saulges étaient à la présentation de l'abbé de la Couture, du Mans. Or, depuis 1580, sauf une période de quelques années, la Couture était comme un fief héréditaire dans la maison de Bourbon. Quand le personnage de la famille qu'on voulait gratifier de ce bénéfice n'était pas dans les conditions d'âge ou d'état qui permissent de l'en investir, un prête-nom tenait sa place à son profit. Louis-Henri de Bourbon, fils légitimé de Louis de Bourbon, comte de Soissons, et connu sous le nom de chevalier de Soissons, avait été pourvu de l'abbaye en 1658 ; ayant, de son côté, à doter un prêtre du diocèse de Carpentras qui remplissait, auprès de sa personne, les fonctions d'aumônier, il trouva tout naturel de le faire nommer, en 1678, à la cure de Saulges. André Chériotty devint donc curé au Bas-Maine. Il le fut jusqu'en l'année 1700, puis il songea à se démettre, mais avec pour l'abbé Angot des procédés et des retours qui annoncent ou une tête malade, ou des sentiments trop peu scrupuleux.

- On a du procureur de la fabrique de Saulges, une note dans laquelle il donne décharge à l'architecte et reconnaît que les conditions stipulées au marché ont été fidèlement exécutées. « Je soubsigné, procureur de la fabrice de Sauges, tiens quitte et décharge Me Langlois, Me architecte, de la façon de notre autel, au moyen qu'il parachève de graver les armes dudit autel qu'il a encommencées, et reconnois à ce moyen qu'il est conforme au dessain sur lequel nous avions marchandé, sans préjudice de mes prétentions et à me faire rembourser du nommé Lemesle, aussi architecte, ouvrier dudit sieur Langlois, de ce qu'il a receu plus que je ne debvois audit Langlois, ainsi que je voiré l'avoir affaire, — dont il y a instance encommencée au siège de Sainte-Suzanne qui demeure réservée — contre ledit Lemesle. Fait ce dix septembre mil six cens quatre vingt douze. ».

- L'abbé Angot s'interroge : « À qui conviennent ces armes, sinon au prince qui, par son alliance avec l’héritière du seigneur de Thévalle, était devenu patron et fondateur de l’église de Saulges ? Sans doute Claire-Clémence de Maillé avait ses armoiries de famille qu'on aurait pu unir à celles de son mari, mais pour les paroissiens, Thévalle restait toujours, par souvenir, la terre de ceux qui en avaient porté si longtemps le nom. L'écusson aux trois annelets était encore partout aux murs et aux vitres de l'église. C'est celui-là que les habitants voulaient voir accolé aux trois fleurs de lys de Bourbon, plutôt que celui d’une femme, grande et estimable dans son malheur, mais qui n'avait jamais partagé la gloire et l'affection de son époux, qui avait toujours été poursuivie du mépris de l'illustre famille à laquelle on l’avait unie. Il est bien certain d'ailleurs qu'il n'y eut jamais d'alliance directe entre la maison de Bourbon et la famille de Thévalle. ».

- Pour l'abbé Angot, Condé est là avec ses traits ressemblants, avec les attributs de sa charge de grand maître de France : dans la main droite, le bâton ornementé qu'on aurait tort de prendre pour un bâton de maréchal ; ce dernier est beaucoup plus simple et Condé ne fut jamais maréchal de France ; dans la main gauche, une serviette, parce que le grand maître était le chef de tous les officiers de la maison du roi. La cuirasse, légère et élégante, le grand, manteau de cour fleurdelisé de la statue, ne peuvent convenir qu'au prince dont le type bourbonien est, du reste, facile à reconnaître. Le personnage représenté, semble assez jeune. Au-dessus de la tête de la statue, sont les armoiries de Bourbon-Thévalle, c'est-à-dire de l'alliance qui a mis dans la maison de Condé la seigneurie de Saulges, c'est-à-dire celles du grand Condé. Au côté opposé de l'autel, au-dessus de Pierre (apôtre), patron de la paroisse, est l'écusson de Bourbon, mais seul, avec le collier des deux ordres, ce qui ne peut convenir à l’abbé de la Couture, qui n'eût pas eu ces décorations, mais dont l’écu eût été surmonté de la crosse abbatiale. Ces dernières armoiries sont celles de Henri Jules de Bourbon-Condé, le patron temporel de l'église.

Références

- Altitudes, coordonnées, superficie : Saulges sur le site de l'Institut géographique national (archive Wikiwix).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Pays de la Loire », sur pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Saint-Georges-le-Flechard - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saulges et Saint-Georges-le-Fléchard », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Saint-Georges-le-Flechard - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saulges et Le Mans », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Le Mans - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Le Mans - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Le Mans - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 639b.

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise, Une approche linguistique du vieux-celtique continental, Paris, Errance, coll. « Hespérides », , 440 p. (ISBN 2-87772-237-6), p. 264 - 265.

- François de Beaurepaire (préf. Michel Tamine), Les Noms de lieux du Calvados (annoté par Dominique Fournier), Paris, L'Harmattan, (ISBN 978-2-14-028854-8), p. 341

- « Des découvertes inattendues à « Saulges » Un site international ? Les chercheurs y croient », sur CEAS 53, (consulté le ).

- « Grottes de Saulges-musée de préhistoire » (consulté le ).

- « Saulges- Tome III », dans Alphonse-Victor Angot et Ferdinand Gaugain, Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne, Laval, Goupil, 1900-1910 [détail des éditions] (lire en ligne).

- Duchemin de Villiers, Essais historiques sur la ville et le pays de Laval, en la province du Maine, Laval, Feillé-Grampré, , 449 p. (lire en ligne), p. 63-72.

- R. Boissel et R. Diehl, « Nécropole mérovingienne de Saulges (Mayenne). Constatations faites en 1958 », Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, no 66, , p. 98-123 (lire en ligne, consulté le ).

- « Le maire Jean-Pierre Griveau et trois adjoints élus », sur ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le ).

- « Saulges (53340) - Municipales 2014 », sur elections.ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le ).

- Réélection 2020 : « Saulges. Jacqueline Lepage a été réélue maire », sur ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Voir le site du canyon et des grottes

- « Grottes de Saulges : Le retour des aurochs », Le Courrier de la Mayenne, (lire en ligne).

- « Randonnées », sur Saulges Tourisme et Patrimoine (consulté le ).

- « Saulges », sur FFME, (consulté le ).

- « L'oratoire Saint Cénéré à Saulges », sur www.stpierredumaine.fr.

- Foisneau Nicolas et Davy Christian, « Chapelle, dite ermitage Saint-Céneré », sur patrimoine pays de la Loire, (consulté le ).

- « Le Plus Intéressant Et Le Meilleur Pour Les Voyageurs À Travers Le Monde. », sur touristique.com (consulté le ).

- « Site officiel du label Villes et Villages Fleuris », sur villes-et-villages-fleuris.com (consulté le ).

- « FR5200639 - VALLÉE DE L'ERVE EN AVAL DE SAINT-PIERRE-SUR-ERVE », sur Inventaire National du Patrimoine Naturel (consulté le ).

- Ph. Le Maître, « Évêques et moines dans le Maine : IVe – VIIIe siècles », Revue d'histoire de l'Église de France La christianisation des pays entre Loire et Rhin (IVe -VIIe siècles), vol. 62, no 168, , p. 91-101 (lire en ligne, consulté le ).