Cuniculture

La cuniculture (ou cuniculiculture) est l'élevage des lapins domestiques. Elle s'est développée à partir du Moyen Âge en Europe, mais n'a réellement pris son essor dans le monde que récemment. Elle a pour objet principal la production de viande, et parfois celle de poils (lapins angoras) ou de fourrure, voire l'approvisionnement de laboratoire en animaux pour leurs expérimentations. C'est également un élevage de loisir pour certains, qui présentent leurs animaux de race pure lors de foires et d'expositions. Depuis peu, le lapin est élevé aussi comme animal de compagnie.

Les modes d'élevage du lapin sont variés. Autrefois élevé en garennes, il se rencontre maintenant dans différents types d'élevage. Les élevages familiaux traditionnels sont souvent tournés vers l'autoconsommation, et ont des pratiques peu intensives. De leur côté, les élevages industriels (99 % des lapins élevés en Europe) élèvent les lapins dans des cages au plancher grillagé, pratiquent la conduite en bande et l'insémination artificielle, et ont un cycle de production très court qui leur permet d'être très productifs.

La production de lapins est marginale par rapport à celle d'autres animaux d'élevage. En effet, peu de populations savent cuisiner et consomment de la viande de lapin. Les principaux producteurs sont les pays d'Europe, et notamment la France, l'Espagne et l'Allemagne qui produisent chair et poils, la Chine, premier producteur mondial pour la viande et les poils et très important exportateur, et l'Amérique du Sud qui produit des poils pour l'exportation. En tout, 225 000 tonnes de viande et 9 000 tonnes de poils sont produites chaque année dans le monde. Chaque année, 320 millions de lapins sont élevés pour leur viande en Europe, et 99 % d’entre eux sont enfermés en cage.

Étymologie

Le terme con(n)in ou con(n)il (au féminin con(n)ille) désigne le lapin dans les textes en ancien français. Il dérive du latin cuniculus, mot d'origine ibérique[1].

Histoire

Domestication du lapin européen

Le lapin domestique est issu du lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), animal originaire d'Europe occidentale. C'est le seul animal d'élevage originaire d'Europe[2]. Autrefois très abondant en Espagne, c'est là qu'il est rencontré pour la première fois par les Romains qui sont initiés par les Ibères à la consommation de laurices. Des leporaria, ancêtres des garennes, sont alors créés pour garder les lapins à disposition. C'est Varron (116-27 av. J.-C.) qui nous fournit le premier témoignage écrit de ces pratiques. Des traces de tels élevages ont pu être découvertes lors de fouilles effectuées aux environs de Montpellier qui ont révélé un site datant du Ier siècle, où de nombreux cadavres de jeunes lapins ont été trouvés dans plusieurs « puits à cadavres ». L'âge peu avancé des animaux laisse à penser qu'il s'agissait d'animaux destinés à la consommation regroupés près des habitations pour y être engraissés[3].

Toutefois, le lapin européen n'a été réellement domestiqué que tardivement, au cours du Moyen Âge, par les moines. Ainsi, au VIe siècle, dans son Histoire des Francs, Grégoire de Tours reprochait à ceux-ci de consommer des laurices en période de Carême, ce mets étant considéré comme d'« origine aquatique » et donc autorisé. C'est vraisemblablement pour obtenir des laurices plus aisément que les moines ont les premiers eu l'idée de placer les lapines dans des cages. Des écrits du XIIe siècle indiquant des échanges de couples entre couvents montrent l'importance de cet élevage[4].

Des garennes aux clapiers

À partir du XIIIe siècle il n'est plus fait état que de lapins élevés en garennes. Celles-ci étaient gérées par des nobles, et posèrent rapidement problème à cause de la pullulation des lapins qui s'en échappaient aux alentours, et des dégâts qu'ils causaient aux cultures. Des captures de régulation devaient donc avoir lieu régulièrement. À l'époque, le droit de garenne était réservé aux nobles, seuls à pouvoir chasser dans ces lieux, tandis qu'en dehors des garennes tout le monde pouvait chasser à sa guise[4].

Olivier de Serres fit état de l'élevage du lapin en clapier en 1605 dans son Théâtre d'Agriculture et Mesnage des Champs. Il établit à cette occasion les premières règles d'élevage, conseillant la mise à la reproduction juste après la mise bas, en transportant la femelle dans le clapier du mâle. En 1625, Jean Liébault précisa dans L'Agriculture, Maison rustique que l'élevage en clapier est un complément de l'élevage en garenne, qui présente notamment l'avantage de multiplier les portées par lapine (pas loin d'une portée par mois contre trois ou quatre par an en garenne)[4]. Les lapereaux nés en clapier sont par la suite destinés à alimenter la garenne en individus. Ainsi, il est conseillé d'installer les clapiers à proximité de la garenne et d'y faire des ouvertures de petite taille permettant aux jeunes d'aller et venir entre la garenne et le clapier tout en conservant les adultes à l'intérieur. Les lapins de clapier doivent être alimentés par l'homme, et sont généralement nourris avec diverses plantes comme des choux, laitues, chicorées, chardons, navets ou pois chiche, et un peu de céréales (blé, avoine). Il faut également veiller à l'époque à ce que la garenne fournisse suffisamment de fourrages pour sustenter les lapins vivant à l'extérieur. Parfois il est nécessaire d'intervenir en semant des arbustes et diverses plantes fourragères ainsi que des céréales. Toujours selon ces auteurs, une garenne bien gérée permet de produire « entre 80 et 100 douzaines de lapins par an », ce qui correspond à 200 à 250 lapins par femelle et par an, un chiffre finalement peu éloigné des réalités actuelles[4]. La plupart des bases de l'élevage des lapins en clapiers sont établies et évolueront très peu jusqu'au XIXe siècle.

Naissance de l'élevage moderne

Au début XIXe siècle, les connaissances concernant la biologie du lapin se sont quelque peu améliorées, mais il n'y a pas eu de changements majeurs dans la production. Au cours de ce siècle, la révolution industrielle amena de plus en plus de personnes à quitter les campagnes pour venir vivre en ville comme ouvriers. Là, l'élevage du lapin en clapiers devint populaire car il demande peu de place et est facile à mettre en œuvre dans les petits jardins dont disposent les citadins. L'élevage en clapier supplante donc rapidement la garenne, malgré l'unanimité des auteurs sur la meilleure qualité gustative des lapins élevés en garenne. Certains auteurs de l'époque revirent les objectifs de production à la baisse par rapport aux préconisations des auteurs de la Renaissance. Ainsi, l'auteur belge Max Devaize conseillait une mise à la reproduction à huit mois plutôt que cinq à six mois, et un accouplement trois à cinq semaines après la mise bas. La deuxième moitié du siècle vit l'apparition des premières races, selon l'idée que l'on s'en fait aujourd'hui, c'est-à-dire une certaine stabilité des principales caractéristiques morphologiques. On peut noter que la sélection qui a été opérée sur les lapins domestiques a permis d'augmenter significativement leur taille par rapport au lapin sauvage[4].

L'élevage de lapin prend réellement son essor au cours du XXe siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Angleterre incita par exemple à produire des lapins en allouant une dotation au son de blé à tous les éleveurs de lapins. Puis l'entre-deux-guerres verra le développement de grandes structures, de plus de 100 lapines. Le début du siècle vit s'accélérer l'amélioration des lapins avec l'apparition de nouvelles races très productives comme le géant blanc du Bouscat, le californien ou le néo-zélandais[4]. Une unité de recherche créée en Floride en 1928 a établi les bases de l'élevage moderne du lapin, en prônant notamment l'élevage sur grillage qui permet de limiter l'incidence de la coccidiose et l'alimentation par granulés qui fournit une ration complète en empêchant tout tri par l'animal. Le californien et le néo-zélandais se montrent par ailleurs bien adaptés à la vie sur grillage, et ils seront à l'origine de la plupart des lignées utilisées par la suite. L'INRA a pris le relais de ces premiers travaux de recherche en France à partir des années 1960, et il a été suivie par les institutions des autres pays d'Europe de l'Ouest, puis par l'URSS. La Chine a commencé à s'intéresser à cette production plus tardivement, dans les années 1980[4].

La seconde moitié du XXe siècle vit le déclin des exploitations familiales au profit des exploitations spécialisées. Ce phénomène a été accéléré par l'épidémie de myxomatose apparue en 1952 qui a décimé les lapins sauvages et des petits élevages alors que les élevages importants s'en sont prémunis par une vaccination qui s'est révélée efficace. Durant les années 1960 et 1970, l'utilisation des cages en grillage s'est généralisée. Elles sont désormais placées dans des bâtiments adaptés. L'accouplement post-partum est de nouveau employé à partir de cette époque. Par ailleurs l'amélioration des animaux se fait par croisements successifs et certaines exploitations se spécialisent dans la sélection des reproducteurs. Les années 1970 voient également le développement d'élevage en batterie avec des cages superposées. L'alimentation fait de grand progrès à ce même moment, puisqu'on comprend mieux les besoins en acides aminés essentiels et en fibres des animaux. L'insémination artificielle continue de se développer et elle est désormais rendue plus efficace par l'utilisation d'hormones de la reproduction permettant d'induire les chaleurs. Dans les années 1980, les saillies sont repoussées à dix jours après la mise bas et les lapines commencent à être conduites en bande. Cette conduite en bande, avec des animaux tous dans le même stade physiologique au même moment, va se confirmer dans les années 1990 grâce à la généralisation de l'insémination artificielle[4].

En raison des conditions d’élevage allant à l'encontre du bien-être animal, ce type de production industriel est remis en cause par des associations de protection des animaux.

Différents types d'élevage

Élevage traditionnel

Une des caractéristiques de l'élevage du lapin est la possibilité de chacun d'élever quelques lapins pour sa propre consommation. Cette production vivrière est très développée dans le monde, et rend difficile l'estimation de la production et de la consommation réelles de viande. Les lapins y sont souvent élevés de manière extensive. La cuniculture de loisir dite « hobbyiste » est un cas particulier de cet élevage traditionnel, cherchant avant tout à sélectionner des races pures plutôt que de nourrir l'éleveur.

Élevage industriel

Une bonne partie de la production de lapin actuelle se fait dans de grands ateliers industriels, en particulier dans les pays industrialisés[5]. On parle d'élevage industriel. Les lapines sont conduites en bande, c'est-à-dire que la mise à la reproduction de toutes les lapines se fait le même jour, et donc que les mises bas sont synchronisées, tout comme les dates de sevrage et toutes les interventions dans l'élevage. Il est donc pleinement efficace et ce type d'atelier nécessite une main-d'œuvre limitée[6]. Un autre avantage de ce système est d'avoir des animaux au même stade physiologique, qui présentent des besoins alimentaires, des risques de pathologie ou des besoins d'éclairement similaires, auxquels il est facile de s'adapter précisément pour répondre parfaitement aux besoins des animaux[6]. Par ailleurs, une proportion importante de ces élevages pratiquent le « tout plein - tout vide », c'est-à-dire qu'ils vident entièrement leur bâtiment à la fin du cycle de production de leurs lapines pour procéder à un vide sanitaire (désinfection complète du bâtiment qui est laissé quelques jours sans animaux pour détruire la flore microbienne)[5].

L'élevage industriel utilise par ailleurs les techniques modernes de l'élevage, comme l'insémination artificielle utilisée comme mode de reproduction exclusif dans la plupart des élevages[5].

Ces élevages sont en France bien moins nombreux que les élevages traditionnels, mais avec environ « 2% des productions animales » ils compensent leur faible nombre par leur taille et leur productivité. En effet, en France, où 99 % des lapins sont issus d'élevages intensifs[7], la très grande majorité d'entre eux comprend entre 300 et 800 lapines[5]. La taille moyenne des élevages ayant triplé entre 1984 et 2006, on compte en moyenne plus de 6000 lapins par élevage[8]. Leur poids économique est faible et ils sont sensibles au contexte socio-économique, ne recevant pas ou peu de subventions nationales ou européennes. En 2018, selon l'INRA, la filière regroupait environ 1000 professionnels (+ environ 500 emplois indirects)[9].

Installations d'élevage

Garenne

Autrefois, les lapins étaient majoritairement élevés en garennes. Olivier de Serres conseillait d'ailleurs à l'époque de clore celles-ci avec un mur d'environ 2,5 à 3 mètres de haut et un mètre de fondation, ou avec un fossé rempli d'eau de trois mètres de largeur[4]. Les garennes comportent un certain nombre d'inconvénients. Tout d'abord, les femelles. L'élevage sur le sol comporte également des risques sanitaires, puisque les déjections des animaux restent, facilitant les contaminations. Ce système nécessite un sol dur, pour empêcher les lapins de creuser et de pouvoir s'enfuir ou se terrer dans des terriers[10]. L'élevage en plein air est encore d'usage aujourd'hui, même dans des exploitations modernes, mais pour l'engraissement des lapins[5]. Les maternités sont quasi exclusivement en clapiers ou cages grillagées.

Cages et clapiers

En 1883, Morant décrivit en Angleterre la cage qui porte aujourd'hui son nom. Elle consiste en une cage à fond grillagé que l'on pose sur l'herbe d'une prairie et que l'on déplace tous les deux jours environ, pour permettre aux animaux qu'elles abritent de manger l'herbe. Ces cages sont aujourd'hui à nouveau utilisées, notamment dans le cadre de la production de lapin biologique[4].

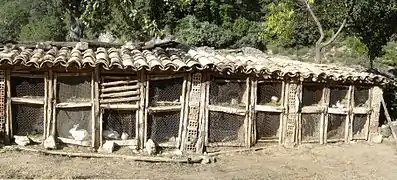

Traditionnellement, les lapins étaient élevés dans des clapiers. Ceux-ci peuvent être en divers matériaux : bois, ciment, fibrociment ou métal. Ils sont munis d'un plancher incliné et imperméable permettant l'écoulement de l'urine. Leur taille peut varier, mais il est généralement considéré qu'un clapier doit mesurer au moins 70 cm de largeur sur 70 cm de longueur avec 60 cm de haut. Ils doivent aussi être équipés d'abreuvoirs et de mangeoires. On trouve dans certaines fermes des clapiers en maçonnerie, solides mais souvent difficiles à nettoyer[11].

Bâtiments d'élevage modernes

Aujourd’hui, les lapins sont très majoritairement élevés dans des cages à plancher grillagé qui permettent une meilleure maîtrise sanitaire par l’évacuation immédiate des excréments. Les lapines reproductrices sont placées dans des cages individuelles d’une surface variant entre 2 500 et 3 200 cm2, munie d’un nid pour la mise bas. Les jeunes à l’engraissement sont quant à eux placés dans des cages collectives, avec généralement entre deux et dix lapins par cage avec 450 à 600 cm2 disponibles par lapin. Les cages mesurent entre 30 et 35 cm de hauteur[12]. Les bâtiments qui hébergent ces cases peuvent être de plusieurs types. On observe principalement des bâtiments classiques en dur, et des tunnels. Certains élevages sont également abrités dans des bâtiments moins spécialisés, conçus pour un autre usage et qui ont par la suite été adaptés à l'élevage du lapin[5].

Petit matériel d'élevage

L'équipement des éleveurs de lapins se complète par les divers petits matériels nécessaires aux soins des lapins. Parmi ceux-ci on compte notamment les mangeoirs, les abreuvoirs, les rateliers à fourrage ou les boites à nid[10]. Chacun de ses équipements peut prendre diverses formes suivant le type d'élevage. Les élevages traditionnels utilisent souvent comme mangeoires des petits récipients en poterie ou maçonnerie, confectionnés artisanalement. On trouve même des mangeoires faits à partir de boites de conserve, ou en bambou dans les régions du monde où cette plante est courante[10]. Les abreuvoirs peuvent se présenter sous forme de récipients en poterie ou ciment, au sol, mais pour éviter que les animaux ne souillent constamment l'eau dont ils disposent on leur préfère souvent des abreuvoirs sous forme de pipettes, ou des abreuvoirs sabots approvisionnés par une bouteille d'eau retournée par exemple[10].

Pour les femelles reproductrices, on équipe souvent les cages de boîtes à nids, qui permettent à la lapine de faire un nid à l'abri et dans des conditions optimales pour la survie des lapereaux. Là encore, suivant les types d'élevage on observe de fortes différences. Les boîtes à nid peuvent être de simples poteries posées au fond du clapier, des boîtes en bois attenantes à la cage ou encore des boites en métal dans les élevages industriels[10]. La boîte à nid doit être suffisamment grande pour que la lapine puisse s'y tourner sans écraser la portée, et drainante pour évacuer les urines des lapereaux[10]. Pour faciliter la distribution des fourrages, et éviter que les lapins ne les souillent avant de les consommer, des éleveurs s'équipent de râteliers à fourrages, fabriqués généralement en bois et en grillage. Les animaux tirent le fourrage par les mailles du grillage, et le consomment donc sans le gaspiller[10].

En France : installation classée pour la protection de l'environnement

Selon la législation française, les élevages de lapins sont des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). En effet, ce type d'installation est concerné par la rubrique no 2110 de la nomenclature des installations classées (« élevage, transit, vente etc. de lapins »)[13] :

- Les installations ayant plus de 20 000 animaux sevrés sont soumises à autorisation préfectorale. Afin de limiter leur impact environnemental, les exploitants de ces installations doivent notamment respecter les prescriptions techniques d'un arrêté ministériel daté du 31 octobre 2006[14].

- Les installations ayant entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés doivent être déclarées. Afin de limiter leur impact environnemental, les exploitants de ces installations doivent notamment respecter les prescriptions techniques d'un arrêté ministériel daté du 30 juin 1997[15].

L'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter ainsi que le contrôle du respect des prescriptions techniques par les exploitants sont réalisés par l'inspection des installations classées[16].

Conditions d'élevage

Les conditions d’élevage sont parfois contestées : « Les cages les empêchent d’exprimer leurs comportements naturels, comme se mettre debout, faire des bonds, creuser, ronger, et leur causent des blessures et un stress permanent », selon le CIWF France. Les lapins d'élevage passent leur vie entière en cage, dans des espaces étroits : ils naissent dans de petites cages grillagées hors-sol et y restent jusqu’à leur mort, 60 à 80 jours plus tard. Les lapines reproductrices sont quant à elles maintenues isolées et confinées pendant 13 à 24 mois jusqu’à leur abattage. Tous sont par ailleurs gavés d’antibiotiques (les lapins sont les animaux les plus exposés à ces médicaments, devant les volailles et les porcs)[17].

En France, l'association « L214 Éthique & Animaux » dénonce le fait que 99 % de la production française soit issue d'élevages professionnels intensifs avec des lapins enfermés dans des cages exiguës au sol grillagé ne laissant pas assez de place pour que les animaux puissent se redresser[7].

L'Institut français d'opinion publique (IFOP) déconseille en 2018 de « sortir les consommateurs de leur ignorance quant aux conditions d’élevage », estimant que la présentation d'images issues d'élevages professionnels nuit à la vente de viande de lapin. Il recommande de s'affranchir, sur l'emballage du produit, de précisions concernant le mode d'élevage des lapins[18].

En 2008 en Suisse, l'association de protection des animaux alémanique Kagfreiland obtient des grands distributeurs suisses (Migros, Coop, Manor, Globus, Denner) qu'ils cessent la commercialisation de viande de lapin d'élevages utilisant des cages provenant de France, d'Italie ou de Hongrie[7].

Cycle de production

Actuellement la grande majorité des élevages pratiquent la conduite en bande. Cela consiste à mettre toutes les lapines de l’élevage à la reproduction le même jour, de façon que toutes les femelles de l’élevage soient au même stade physiologique, ce qui simplifie la conduite de l’alimentation, permet de faire des adoptions (les lapereaux naissent tous au même moment). Cette pratique a été rendue possible par le développement de l’utilisation de l’insémination artificielle dans les années 1980[19].

En élevage industriel, la mise à la reproduction des lapines a lieu onze jours après la naissance de la portée précédente, soit tous les 42 jours. Pour améliorer la réceptivité des lapines alors qu’elles sont en lactation, diverses méthodes sont employées comme l’usage d’hormones telles que la gonadotrophine chorionique équine et la prostaglandine F2α, ou d’autres méthodes moins éprouvées comme le flushing alimentaire (augmentation du niveau alimentaire), l’adjonction de vitamines, le traitement lumineux ou la séparation temporaire de la lapine et de ses lapereaux[19].

Après mise bas, la lapine allaite ses petits pendant 35 jours, jusqu'au sevrage. Au sevrage, les lapines sont transférées dans une autre partie du bâtiment et mettent bas un nouveau lot de lapins quelques jours après le transfert. Pour les lapereaux restés dans l'ancienne cage de la mère, suit la phase d'engraissement (durée : 40 jours environ), pendant laquelle ils vont passer d'un poids avoisinant 900 grammes à un poids avoisinant 2,5 kg. À l'abattage, les lapins sont donc âgés de 70 à 75 jours (maternité plus engraissement).

Certaines races de lapins, destinées à la commercialisation de luxe, comme l'Orylag, bénéficient de conditions d'élevage privilégiées[20].

Alimentation

Le lapereau tête généralement une fois par jour, le rythme de tétées dépendant surtout de la mère qui vient se positionner au-dessus de la portée pour donner accès aux tétines aux lapereaux. Il commence à consommer l'aliment de sa mère et un peu d'eau à partir de l'âge de trois semaines, lorsque sa mobilité le lui permet[21].

Après sevrage, les jeunes effectuent pas moins de 30 à 40 repas solides et liquides par jour, et consacrent trois heures sur 24 à leur alimentation, contre deux heures pour un individu plus âgé. La consommation d'eau varie surtout suivant l'alimentation, et un fourrage comportant 70 % de maïs suffit à pourvoir les besoins de l'animal. Toutefois, en l'absence de fourrage, il faut assurer d'importants apports d'eau, une lapine allaitante pouvant consommer un litre d'eau par jour. Le lapin mange préférentiellement dans l'obscurité, et plus particulièrement le soir et le matin[21].

En élevage, l'alimentation des lapins est souvent exclusivement composée de granulés fabriqués à partir de diverses céréales, qui permettent d'avoir une très bonne croissance et de contrôler au mieux la qualité sanitaire des produits ingérés par les animaux. Les lapines en consomment 150 à 350 g selon leur stade physiologique, et les lapereaux en engraissement 100 à 120 g[22]. Toutefois, divers systèmes de production proposent une alimentation plus variée. Ainsi, certaines cages déplaçables permettent aux lapins de pâturer l'herbe qui poussent naturellement à la belle saison. Chez les éleveurs traditionnels, les lapins sont nourris avec du foin, des choux fourragers, des betteraves fourragères, des graines de céréales germées, des tourteaux, des pommes de terre, des topinambours, des fruits et bien d'autres aliments à disposition des éleveurs[23].

Maladies

Les diverses pathologies dont peuvent souffrir les lapins ont de forts impacts sur l’élevage. En effet, selon les données de l’élevage français, un quart des lapins meurent entre leur naissance et la vente à 75 jours. De même, sur trois jeunes lapines qui entrent dans un élevage, une va mourir avant même la troisième mise bas et une seconde sera réformée pour infertilité ou problème sanitaire[24].

Maladies microbiennes

Les lapins sont sujets à diverses maladies liées à des bactéries. Ce sont, par exemple, des troubles respiratoires comme ceux causés par le coryza, infection polymicrobienne des voies respiratoires qui se traduit par un écoulement nasal. La pasteurellose, causée par Pasteurella multocida est plus grave pour l'animal. Elle provoque une septicémie et une pneumonie purulente, et cause généralement la mort au bout de quelques jours[25]. Les troubles de l'appareil digestif sont également courants, c'est notamment le cas des entérites liées à des colibacilloses, qui se caractérisent principalement par des diarrhées et une forte mortalité[26]. La flore du cæcum peut parfois être perturbée et se développer de manière anarchique, ce qui peut entraîner des intoxications liées à la trop forte concentration en Clostridium perfringens, ce qui cause une entérotoxémie. Cette maladie se caractérise par une mort brutale avec un ballonnement rapide et un contenu cæcal liquide[27]. D'autres maladies plus rares de l'appareil digestif peuvent toucher le lapin comme la salmonellose ou la klebsiellose.

Les staphylococcoses, liées notamment à Staphylococcus aureus et provoquant des abcès sous-cutanés ou des mammites posent également de gros problèmes dans les élevages. Une maladie nouvelle causant une forte mortalité se développe dans les élevages : l’entéropathie épizootique du lapin, dont l’agent pathogène est mal connu. Elle provoque un ballonnement abdominal et une diarrhée aqueuse, généralement fatale[24]. La spirochétose cause, elle, des ulcères sur la peau. Le lapin est rarement touché par la tuberculose ou la paratuberculose. La tularémie, maladie très contagieuse pour l'homme, atteint surtout les lapins de garenne et les lièvres ; les lapins domestiques sont rarement touchés[28].

Les virus causent de plus gros problèmes pour les éleveurs qui ne s'en prémunissent pas. En effet, ils sont très contagieux et peuvent provoquer rapidement la mort d'un très grand nombre d'animaux. La myxomatose a été introduite en France au milieu du XXe siècle. Elle est très contagieuse et engendre une inflammation des yeux, des paupières et du nez ainsi qu'un gonflement de la tête. Elle se termine par la mort au bout de cinq à douze jours. C'est une maladie réputée légalement contagieuse qui doit donc être signalée en mairie lorsqu'un cas est diagnostiqué[29]. Plus récemment, un autre virus a fait son apparition et ravage les populations sauvages qui ne sont pas vaccinées : la maladie hémorragique virale (VHD). Cette maladie, découverte en Chine en 1984 et qui s'est rapidement étendue au reste du monde, est, elle-aussi, très contagieuse. Elle provoque la mort des animaux atteints avant même que des symptômes aient pu être identifiés. L'autopsie révèle généralement des hémorragies au niveau des poumons. La vaccination est obligatoire pour se prémunir de ce virus[30].

Maladies parasitaires

Les principaux troubles causés par des parasites chez le lapin sont les coccidioses. Elles touchent principalement les jeunes après le sevrage et sont causées par diverses espèces de protozoaires du genre Eimeria. Ces parasites se multiplient dans la paroi de l’intestin de leur hôte, et causent la mort des entérocytes à leur sortie[24]. D'autres maladies sont causées par des protozoaires comme la lambliose, la cryptosporidiose et la toxoplasmose ou encore par des champignons microscopiques comme l'encéphalitozoonose. Les vers sont quant à eux peu fréquents chez les lapins domestiques car les bonnes conditions d'hygiène empêchent leur développement. On peut néanmoins retrouver dans l'appareil digestif de ces animaux divers nématodes (principalement de la famille des oxyuridae et des trichostrongylidae)[31], des trématodes (grande douve et petite douve) et des cestodes (cœnurose, cysticercose, échinococcose et ténia).

Le lapin domestique est également sujet à certains parasites extérieurs causant par exemple des maladies de peau. C'est le cas de la gale des oreilles et de la gale du corps et de la tête. Un peu moins fréquemment, on rencontre des cas de teignes, de mycoses (surtout aux pattes) de pododermatites (aux coussinets et talons), de cheyletiellose (ou pseudo-galle) ou de candidose. Des insectes tels que les puces ou les myiases peuvent également causer des troubles, ces dernières étant causées par les larves de certaines mouches ou taon[32].

Autres troubles

D'autres troubles d'origines diverses, parfois liés à la captivité, sont observés chez les lapins. La malocclusion dentaire se caractérise par une pousse anormale des dents, empêchant l'animal de s'alimenter convenablement. Les lapins peuvent aussi souffrir de maux de pattes et d'escarres plantaires, causés par exemple par des grillages au sol trop fins ou trop humides. Le toilettage du lapin peut conduire à des occlusions intestinales liées à l'ingestion de poils qui forment des pelotes[33]. Le lapin peut être empoisonné par le biais de produits chimiques, de médicaments humains ou de plantes et de légumes toxiques pour cet animal. Les troubles causés vont d'un simple affaiblissement à la mort de l'animal, en passant par divers problèmes digestifs[34].

Le lapin domestique vit en moyenne entre cinq et huit ans, avec un maximum de quinze ans[35].

Orientation de l'élevage

Le lapin est généralement élevé pour sa chair, mais aussi pour sa fourrure, sa peau ou ses poils. Plus récemment, il est devenu un animal de compagnie de plus en plus apprécié, et s'est également révélé comme animal de laboratoire. Parfois les lapins sont même éduqués pour participer à des concours sportifs[36].

Élevage pour la chair

L'alimentation humaine est la première utilisation du lapin. L'intérêt des hommes pour cette production naît avec la consommation des laurices à compter de l'époque romaine. Plus tard, le lapin s'est révélé une bonne solution pour les habitants des villes pour avoir de la viande à disposition sans nécessité de surfaces cultivables, lors de la révolution industrielle. La viande de lapin présente des caractéristiques intéressantes pour l’alimentation humaine. Elle est riche en protéines et pauvres en lipides et en cholestérol. Par ailleurs elle est bien pourvue en minéraux mais pas en sodium, et apporte des omega 3[37].

Cette production reste toutefois modeste comparée à d’autres, et ne représente par exemple que 1,2 % de la viande produite en Union européenne[38]. La consommation de viande de lapin est limitée à quelques pays, la France et quelques pays limitrophes (notamment l'Espagne, l'Italie et la Belgique) et la Chine où cette production s'est beaucoup développée, sans que l'on sache vraiment comment elle y a été introduite. L'Angleterre, où le lapin s'était développé au début du XIXe siècle, l'a très vite abandonné car il est rapidement devenu un interdit alimentaire en tant qu'animal de compagnie. Dans la plupart des autres pays, il n'existe pas de culture quant à la préparation de cette viande en cuisine[39]. Même en France où la consommation est la plus forte avec 1,2 kg de viande consommés par habitant et par an, elle reste modeste. Seuls 45 % des ménages consomment du lapin en 2003, et la plupart en achètent une seule fois par an (8 % en achètent plusieurs fois par an). Cette consommation concerne une population assez âgée. Le lapin est principalement acheté en grande surface, sous forme de lapin entier. Les découpes tendent à se développer mais ne représentent que 26 % des ventes en 2003[40].

Élevage pour la fourrure et les poils

L'utilisation de la fourrure du lapin s'est rapidement développée au XIXe siècle comme produit dérivé de la viande. Des marchands passent chez les particuliers collecter les peaux qui seront ensuite tannées pour produire un cuir assez souple, ou utilisées par la chapellerie pour faire du feutre. En effet, la chapellerie française consomme au début du XIXe siècle environ 15 millions de peaux par an. Les peaux argentées des lapins riches et les peaux à poil long des lapins angoras sont particulièrement appréciées. La fourrure des lapins angoras n'est plus du tout utilisée aujourd'hui, et on ne récolte plus que ses poils[4]. Dans les années 1970, la valorisation des peaux constitue encore le bénéfice des abattoirs. Les peaux ont alors deux utilisations. Elles peuvent être utilisés dans l'industrie de la pelleterie ; les poils sont alors séparés mécaniquement de la peau, et sont filés puis utilisés pour « diluer » le poil angora, ou pour la conception traditionnelle du feutre. Le cuir est quant à lui utilisé pour fabriquer de la colle ou de l'engrais. Autrement, c'est l'industrie de la pelleterie qui valorise les peaux en les tannant et en faisant de la fourrure[41]. Aujourd'hui, les peaux ont perdu de leur importance, à l'exception de celles produites dans certains pays d'Europe de l'Est où les fourrures permettent la fabrication de vêtements chauds pour l'hiver rude, et au cas de pays d'Asie du Sud-Est, du Maroc et du Mexique qui voient se développer un petit artisanat autour des peaux de lapin[42]. Au cours du XXe siècle se développent les lapins rex, caractérisés par une mutation génétique qui fait qu'ils ne possèdent que du sous-poil et qu'ils ont donc une fourrure douce et soyeuse. La création d'une souche appelée Orylag par l'INRA a permis la production de cette fourrure à grande échelle et elle est aujourd'hui utilisée pour la confection de produits de luxe[43].

Le poil des lapins angoras, qui en raison d’une mutation génétique est particulièrement long, est utilisé par l’industrie textile comme une fibre « spéciale », de la même façon que les fibres obtenues à partir des races de chèvres spécialisées (mohair et cachemire) et de certains camélidés (lama, alpaga, vigogne et chameau). Il permet la confection de produits dits « fantaisie » ou « haut de gamme ». Le poil angora est récolté par tonte (comme en Allemagne) ou épilation (comme en France) et la production mondiale s’élève à environ 9 000 tonnes par an[44]. Le principal producteur est la Chine, malgré l'arrivée récente de cette production dans le pays. La chute des prix causée par le développement de l'élevage chinois a engendré une forte diminution des élevages ailleurs dans le monde. Ces poils sont essentiellement transformés au Japon et en Italie, et les produits manufacturés sont écoulés sur les marchés japonais, allemand et américain[45].

Animal de compagnie

Le lapin est un animal de compagnie depuis déjà plusieurs siècles. Ainsi, dès la Renaissance, ils sont employés dans ce rôle. C'est un animal facile à apprivoiser et les divers coloris que peuvent prendre sa robe attirent déjà à l'époque la curiosité[4]. Le lapin est un animal de compagnie de plus en plus commun, notamment avec le développement de races naines. Ainsi, on estime que 3,7 % des foyers français possèdent un lapin nain en 2009. L'élevage du lapin comme animal de compagnie a diverses conséquences sur les pratiques d'élevage. Ainsi, il n'est pas rare de stériliser les lapins domestiques, pour diminuer leur agressivité ou éviter les portées trop nombreuses que procurerait un couple[46].

Le développement du lapin comme animal de compagnie peut engendrer un refus de consommation de la part de certaines personnes, et a donc un impact négatif sur la consommation de viande de lapin et donc sur la production de viande[47].

Animal de laboratoire

Le lapin intéresse depuis bien longtemps les scientifiques comme modèle animal. Ainsi, dès le XVIIe siècle, des lapins ont été utilisés en ophtalmologie, puis comme modèle d’investigation pour les études pharmacologiques de transfert placentaire de médicaments, métabolites et stéroïdes, sa placentation étant similaire à celle de la femme. Cet animal présente notamment les avantages d'être prolifique, de petite taille et de pouvoir être élevé dans des conditions bien maîtrisées, conditions indispensables pour en faire un animal de laboratoire. Sa taille intermédiaire en fait un sujet idéal pour effectuer des manipulations trop délicates sur les souris et les rats[48]. Les trois races préférentiellement utilisées par les scientifiques sont le néo-zélandais, le hollandais et le bélier. Du fait de sa bonne réponse immunologique, il peut permettre la production d'anticorps spécifiques. C'est aussi un bon substrat pour la toxicologie, car le lapin a une gestation courte et est suffisamment grand pour que les irritations soient bien visibles et que l'on puisse étudier les fœtus. De plus, il est très sensible aux agents tératogènes et a une réponse proche de celle de l'homme. Il est utilisé pour divers tests dermatologiques[48]. Il est également utilisé actuellement dans les domaines cardiovasculaires, ostéo-articulaires et respiratoires, ainsi qu'en oncologie et diabétologie. C'est un modèle approprié pour étudier l'hypertension et l'athérosclérose car son métabolisme lipidique est plus proche de l'homme que celui de la souris. Il est adéquat pour étudier l'arthrose et pour valider les nouvelles technologies d’imagerie ostéo-articulaire[49]. L'étude des papillomavirus s'appuie souvent sur des observations sur les lapins. La lapine a également longtemps été utilisée comme diagnostic précoce de grossesse chez la femme. En effet, les hormones particulières à la femme enceinte et présente dans ses urines (des dérivés de la progestérone) provoquent la reprise d'activité de l'ovaire de la lapine qui se les voit injecter par intraveineuse[50].

Un lapin a été pour la première fois cloné à partir de cellules adultes en 2002, performance réitérée à plusieurs reprises. Les diverses mutations que l'on rencontre chez certaines souches offrent des opportunités pour réaliser des études génétiques. Par ailleurs, on considère généralement que le lapin est plus représentatif des mammifères que la souris pour étudier le développement embryonnaire précoce, et notamment la période d'activation transcriptionnelle du génome et la gastrulation. La transgénèse a permis la production de molécules pharmaceutiques complexes dans le lait de lapin. Cet animal, par sa taille intermédiaire, permet la production de protéines recombinantes en quantité raisonnable et à faible coût[48]. Enfin, sa domestication tardive en fait une espèce idéale pour étudier le processus de domestication et les processus génétiques associés[51].

Dans le monde, ce sont environ 1,5 million de lapins qui ont été utilisés comme animaux de laboratoire en 1995, ce qui reste une valeur modeste en comparaison de ceux d'autres animaux utilisés pour les mêmes fins. Les pays les plus concernés sont l'Allemagne et les États-Unis qui élèvent chacun 300 000 lapins de laboratoire. On peut d'ailleurs noter qu'aux États-Unis, un élevage à vocation commerciale sur quatre est destiné à la production de lapins pour des laboratoires. Le Japon, et dans une moindre mesure les autres pays d'Europe de l'Ouest, le Canada ainsi que la Chine et la Corée du Sud utilisent également des lapins comme modèles d'expérimentations. L'opinion publique n'approuve pas toujours ces expérimentations, et des mouvements se développent pour s'y opposer au Royaume-Uni et aux États-Unis, comme le Human against rabbit exploitation (HARE)[52].

Concours raciaux

Les premiers concours dans lesquels apparaissent des races de lapins se tiennent en Europe occidentale et aux États-Unis au XIXe siècle. On peut noter que certaines races ou certaines couleurs de robe ont été spécifiquement sélectionnées pour de telles manifestations. Les standards très stricts que doivent respecter les animaux pour justifier de leur appartenance à la race qu'ils représentent contribuent à la sélection des animaux sur des critères physiques plus que sur des performances zootechniques. On peut noter qu'il n'y a pas de véritable pedigree pour les lapins de race. Les concours sont donc ouverts à tous les animaux, mais la notation des juges sur les standards de la race permet de donner l'avantage aux animaux de race pure. Les éleveurs se regroupent dans des clubs locaux, parfois voués à une race en particulier. Les expositions avicoles, auxquels les lapins participent, sont aujourd'hui courantes en Europe occidentale et en Amérique du Nord. Aux États-Unis et au Canada, ces concours et expositions sont gérés par l'American Rabbit Breeders' Association (ARBA). La principale manifestation annuelle qu'elle organise sur le plan national rassemble pas moins de 25 000 lapins venus de tout le pays[53]. En France, c'est la fédération française de cuniculiculture qui parraine ces expositions, rassemble les éleveurs et intervient dans la sélection et la sauvegarde des diverses races[54].

Si la production de viande n'est pas la préoccupation principale de ces éleveurs, elle accompagne irrémédiablement cette activité du fait de l'abattage des lapins non retenus comme reproducteurs pour la consommation personnelle ou pour la vente. Cette production est loin d'être négligeable, et est même la principale source de viande de lapin aux États-Unis et en Allemagne où elle représente respectivement 60 % et 50 % de la production. On estime cette production à entre 100 000 et 200 000 tonnes de viande par an. Ces éleveurs de loisir représentent par ailleurs un marché important par le biais des diverses revues qui leur sont destinées et les divers concours et foires organisés pour les rassembler. Enfin, les éleveurs de loisir permettent la sauvegarde de nombreuses races de lapins, et donc d'une vaste variabilité génétique gage des progrès futurs de la sélection, tandis que les élevages de rente n'utilisent que quelques races[55].

On estime en 1995 que 1 à 1,5 million d'éleveurs sont concernés par cette activité dans le monde. Cette activité de loisir connait un succès particulièrement important en Allemagne et aux États-Unis, où l'on compte 200 000 éleveurs dans chacun de ces pays. Les autres pays de l'Europe germanique sont également tournés vers ce loisir (Autriche et Suisse), ainsi que leurs voisins (Est de la France, Belgique, Pays-Bas, Italie du Nord, République tchèque, Slovaquie, Pologne, Danemark). Il est également implanté avec des effectifs moindre au Royaume-Uni et au Canada[55].

Concours de saut

Les concours de saut d'obstacles sont apparus en Suède dans les années 1970, avant de se développer à l'ensemble de la Scandinavie, puis à l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les premières règles étaient très inspirées des compétitions de saut d'obstacles pour chevaux, mais des règles plus adaptées ont par la suite été conçues au fur et à mesure du développement de ce loisir. La première fédération nationale est créée en Suède en 1995[56]. Des compétitions locales et nationales dans les différents pays où cette pratique s'est développée permettent aux entraîneurs de gagner des prix, mis en jeu par divers groupes comme l'U.S. Rabbit Agility Association, Rabbithopping-USA, l'American Association of Sporting Events for Rabbits ou le 4-H Club.

Les records de saut sont détenus par des lapins danois : trois mètres en longueur et 99,5 cm en hauteur[56].

Autres utilisations

Bien que le lapin de garenne ne soit pas menacé dans son aire d'origine, certaines régions ont vu la raréfaction de ce gibier à la suite d'une modification du milieu naturel et une forte pression de chasse. Quelques élevages existent donc en France et en Espagne pour fournir des lapins qui repeupleront ces régions et approvisionneront les chasses[47].

Les déjections produites par les lapins élevés pour la viande ou les poils sont particulièrement riches en éléments fertilisants que sont l'azote, le phosphore et le potassium. Il a été relevé qu'au XIXe siècle au Royaume-Uni la commercialisation de ce fumier était une source de revenu au même titre que la viande et la fourrure pour les élevages. Aujourd'hui, la trop forte pression de l'élevage dans les zones concernées par la production de lapin et les problèmes de fertilisation associés font de ces matières fertilisantes autant une source de problèmes que de richesse dans les pays développés. Toutefois, elles restent un moyen de fertilisation important en Afrique. Les déjections de lapins sont aussi utilisées pour nourrir les poissons de piscicultures. Cette pratique a été signalée en Chine, en Malaisie et au Cameroun[57].

Races de lapins et sélection

Races

Les races de lapins domestiques sont apparues récemment. Elles n'ont été fixées réellement qu'au XIXe siècle. On a répertorié 60 de ces premières races, dites races patrimoniales, dans l'ensemble de l'Europe[58]. Les races se sont ensuite multipliées par différents mécanismes. Certaines sont issues de la longue sélection des races d'origine dans des régions données, comme l'argenté de Champagne ou le fauve de Bourgogne. D'autres, plus récentes, sont issues de croisements opérés entre ces races, comme le californien ou le géant blanc du Bouscat. Enfin, des races sont nées de modifications génétiques fortuites comme pour le lapin rex, ou dirigées par la sélection humaine comme pour le blanc de Hotot ou l'orylag créé par l'INRA[59]. On compte ainsi environ 150 races en Europe. Les races françaises sont répertoriées dans le livre Les lapins de race, spécificités zoologiques, standards officiels, écrit par la Commission technique et des standards de la fédération française de cuniculiculture (FFC).

Les races sont généralement classées suivant leur taille et leur utilisation. Ainsi, il y a des races dites géantes dont le poids dépasse 5 kg (le géant papillon français, le bélier français, le géant des Flandres et le géant blanc du Bouscat), des races moyennes qui pèsent entre 2,5 et 5,5 kg (argenté de Champagne, le fauve de Bourgogne) des races à fourrure caractéristique dont le poids se situe entre 3 et 5 kg (les rex, l'angora français) et des races naines pesant de 0,8 à 1,7 kg. Parmi les lapins de compagnie, les lapins nains se retrouvent parmi de nombreuses races. Le plus connu est le polonais ou hermine, blanc aux yeux rouges ou bleus puis ses homologues colorés lapins nains de couleur qui ont le même format, mais possèdent une robe reconnue dans la nomenclature officielle remise à jour chaque année par la Commission des Standards. Enfin, il y a le bélier nain, le rex nain, le nain satin, l'angora nain…

Il existe également des souches de lapins, généralement plus homogènes que les races. Il s'agit de populations de lapins d'effectifs restreints et fermées sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas introduction de reproducteurs étrangers dans la population en question. Ces souches peuvent être sélectionnées. La très grande majorité des cuniculteurs d'Europe de l'Ouest utilise des croisements entre souches réalisées par des firmes de sélection cunicoles[3].

Sélection

La plupart des élevages modernes produisent des lapins de boucherie issus de croisements entre différentes races ou souches. Dans la plupart des schémas de sélection, on utilise en effet deux races ou souches que l'on croise pour obtenir des lignées parentales[60]. Parmi ces lignées on distingue des lignées dites « femelles », c'est-à-dire des lignées chez lesquelles on retrouve des qualités que l'on recherche pour les lapines reproductrices comme la prolificité et les qualités maternelles, et des lignées « mâles » qui se distinguent par leurs aptitudes à avoir une bonne croissance et un bon rendement en viande, aptitudes que l'on recherche chez les animaux que l'on va abattre. On réalise ensuite des croisements entre des mâles provenant de « lignées mâles » et des lapines issues de « lignées femelles » afin d'obtenir des lapins destinés à être abattus[60].

La sélection proprement dite est l'apanage de quelques firmes et d'organismes de recherche tels que l'INRA en France[60]. Ces élevages sélectionneurs travaillent à améliorer certains caractères, importants pour assurer la rentabilité des élevages, chez les animaux de race pure. Ces caractères sont notamment la résistance aux maladies, la longévité des femelles, les aptitudes maternelles, l'homogénéité des lapereaux à la naissance ou encore la fertilité[61]. Ensuite, les élevages que l'on dit « multiplicateurs », qui peuvent être les firmes, les centres d'insémination artificielle et certains groupements de producteurs font reproduire les animaux de souche pure pour obtenir des femelles reproductrices croisées et approvisionner les éleveurs[60]. Ces derniers les croisent une seconde fois pour obtenir des lapins de boucherie qui seront commercialisés et représentent la grande majorité de la production de viande de lapin. À chacun de ces croisements successifs, on ne recherche pas les mêmes qualités pour les lapereaux produits[60]. Ainsi les élevages multiplicateurs cherchent à obtenir des animaux fertiles, prolifiques, qui assurent une bonne croissance des lapereaux grâce à une bonne production laitière. Les animaux produits seront en effet destinés à être mis à la reproduction. Lorsque les éleveurs mettent ces animaux à la reproduction, ils cherchent à obtenir des lapereaux qui aient une croissance rapide, un bon niveau de gras et une bonne teneur en muscle dans leur carcasse. Chaque type d'élevage va donc choisir des mâles aux caractéristiques différentes, adaptées aux besoins de chacun[60].

En France, l'INRA joue un rôle important dans le schéma de sélection, car c'est elle qui est chargée, en collaboration avec la profession qui définit les objectifs de sélection, de sélectionner les animaux de race pure à la base du schéma. Les races choisies dans le pays pour la production de viande sont le californien, réputé pour sa forte prolificité, et le néo-zélandais qui a une aptitude à assurer la survie et la croissance des lapereaux. Les femelles métisses combinent les qualités de ces deux races, et sont donc bien adaptées pour approvisionner les élevages. Ceux-ci les mettront à la reproduction avec des mâles sélectionnés pour leur vitesse de croissance et leur « valeur bouchère », afin d'obtenir des lapins de boucherie[62].

Dans le monde

En 2008, la production mondiale de viande de lapin est estimée à 1,2 million de tonnes par la FAO, avec une augmentation de 13,5 % depuis 2000. Quatre pays se partagent 72 % de la production mondiale : la Chine (450 000 tonnes), l'Italie (225 000 tonnes), l'Espagne (108 000 tonnes) et la France (80 000 tonnes). L'Union européenne à 25 est la première zone de production avec 515 000 tonnes produites[37].

La production mondiale de poils angoras s’élève, quant à elle, à 9 000 tonnes. La production est très majoritairement située en Chine, qui devance l’Amérique du Sud et l’Europe occidentale[63].

En Afrique

L'élevage du lapin est très ancien au Maghreb, où il a été introduit par les Romains. Il s'est développé au XIXe siècle avec l'arrivée des colons français qui apprécient cette viande. Deux types d'élevage coexistent dans ces pays, comme dans la plupart des pays qui ont une longue tradition cunicole : un élevage traditionnel peu productif destiné à l'autoconsommation et un élevage industriel avec de grandes structures. Il est difficile de donner avec précision la production de ces pays, mais on l'évalue à 30 000 tonnes en 1995, le Maroc et l'Algérie étant les deux principaux producteurs[64]. L'introduction de la cuniculture est beaucoup plus récente en Égypte, où elle prenait d'abord la forme de petits ateliers vivriers avant que ne se développent quelques élevages plus importants. Elle représente 15 000 tonnes de viande produites par an[65].

Dans le reste de l'Afrique, l'élevage de lapins est très peu développé, voire inexistant, du fait des conditions climatiques pas toujours favorables (zones tropicales, désertiques), des traditions pastorales qui tranchent avec l'élevage en claustration de cet animal, et de l'absence du lapin des habitudes alimentaires des populations. Le lapin a généralement été introduit dans ces pays par des missionnaires européens au cours du XIXe siècle. On trouve tout de même quelques petits élevages pour l'autoconsommation, où de très rares élevages de grande taille pour approvisionner les grandes villes. Il faut toutefois noter l'exception du Nigéria (15 000 tonnes par an) et dans une moindre mesure du Ghana (5 000 à 7 000 tonnes par an), où la production s'est bien implantée et où cette viande est de mieux en mieux acceptée par les consommateurs[66]. L'Afrique du Sud montre quant à elle une production assez proche de ce que l'on connait en Europe, avec beaucoup d'éleveurs de loisirs concourant lors d'expositions, et une consommation parfois gênée par l'idée de plus en plus forte qu'il s'agit d'un animal de compagnie[67].

En Asie

La cuniculture est quasiment inexistante au Moyen-Orient, où la viande de lapin est d'ailleurs fréquemment l'objet d'interdits alimentaires. En Inde, il existe quelques élevages vivriers de petites tailles et le pays produit environ 7 500 tonnes de chair par an, ce qui est peu important au regard de la population du pays. Par contre, avec 100 tonnes produits par an, le pays se classe parmi les plus importants producteurs de poils de lapin angora[68]. Très peu d'informations sont disponibles quant à l'importance de l'élevage de lapins dans la péninsule indochinoise. Il semble exister toutefois en Thaïlande une cuniculture traditionnelle avec des élevages de 10 à 20 femelles et une forte autoconsommation. Les produits principaux de cette activité sont les peaux, utilisés pour la confection de petits objets par des artisans locaux. La production de viande atteint 18 000 tonnes, et une forte proportion de celle qui n'est pas auto-consommée est destinée aux restaurants pour touristes[69].

Une tradition cunicole remontant au XIXe siècle persiste dans les États insulaires de l'Asie du Sud-Est. Les lapins sont élevés pour fournir une alimentation protéique à la population. La production est assurée par des élevages traditionnels de cinq à dix lapines, mais présents en très grand nombre. Les élevages de grande taille professionnels sont extrêmement rares dans ces pays. On estime ainsi qu'environ 50 000 tonnes de viande sont produites en Indonésie, 9 000 en Malaisie et 18 000 aux Philippines[70]. En Corée du Sud, la production a fortement chuté du fait de la baisse des prix causée par l'importante production chinoise. La Corée a longtemps utilisé la peau des lapins, notamment de lapins rex, pour faire fonctionner les tanneries et pelleteries locales présentes en grand nombre[71]. Introduit par les Hollandais dès 1350, l'élevage du lapin au Japon s'est révélé surtout être une production de subsistance, qui se développa pendant chacune des guerres qui marquèrent le pays. Aujourd'hui, il est très marginal, le pays important de la viande venue de Chine. Le Japon est par contre un gros importateur de peaux et surtout de poils angora, transformant 2 000 tonnes de poil par an et se classant ainsi premier transformateur avec l'Italie et premier consommateur. Il utilise par ailleurs de nombreux lapins de laboratoires pour mener des expérimentations[72].

La Chine est un très gros producteur de lapins, tant pour la viande (120 000 tonnes produites par an) que pour le poil (7 000 tonnes produites par an). Cette production est principalement assurée par de petits élevages traditionnels, même s'il existe quelques grosses unités de plusieurs centaines de lapins, principalement des fermes d'État. La province du Sichuan est la plus forte productrice. Elle se caractérise également par une grande popularité de la consommation de viande de lapin. La production chinoise est principalement tournée vers l'exportation. Ainsi, la Chine exporte 40 000 tonnes de viande, principalement vers l'Europe occidentale (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie), et 6 000 tonnes vers l'Italie et le Japon essentiellement[73].

En Océanie

La situation est un peu particulière en Océanie où le lapin a été apporté par les Européens et a fortement proliféré, causant des dégâts importants dans les campagnes. Pour limiter cela, une législation très stricte entoure la cuniculture en Australie et en Nouvelle-Zélande, et elle a d'ailleurs été pendant longtemps interdite dans ce dernier pays. Freinée par les aspects législatifs, la production océanienne est négligeable[74].

En Amérique

À l'échelle de la taille de ces pays, la production des États-Unis et du Canada est relativement faible. Les États-Unis ont une cuniculture qui se caractérise par la grande importance de l'élevage pour le loisir, dont la viande est un sous-produit, mais qui représente 60 % de la production du pays, qui s'élève, elle, à 35 000 tonnes. À côté de ces petits élevages « hobbyistes » existent de grandes structures de plusieurs centaines de lapines. On trouve aussi de tout petits élevages familiaux destinés à l'autoconsommation dans le Sud du pays. Le lapin est aussi utilisé comme lapin de laboratoire. La production de poils n'est pas du tout développée dans le pays[75]. Malgré des efforts importants du gouvernement pour la développer et une assez bonne popularité de sa consommation, la production de lapins reste modeste au Mexique, avec 15 000 tonnes, provenant surtout de petits élevages familiaux[76]. Dans le reste de l'Amérique centrales et aux Antilles, la cuniculture familiale traditionnelle est assez bien implantée, et est surtout tournée vers l'autoconsommation.

La mise en marché du lapin de chair au Québec

Au Québec, cette production est très marginale et elle ne compte qu’un très petit nombre de producteurs. En effet, on estime à une trentaine le nombre d’éleveurs dans la province[77]. En effet, le secteur est très concentré, c'est-à-dire qu’il a de moins en moins de producteurs, mais que ceux-ci sont de plus en plus gros. La viande de lapin est peu connue des consommateurs québécois, contrairement aux européens. Pourtant, c’est une viande blanche qui s’apparente au poulet, elle est peu grasse et très protéinée. Actuellement, l’offre québécoise ne suffit pas à la demande, il y a donc une grande quantité qui est importée[78]. Vu le petit nombre de joueurs sur le marché, il est difficile d’organiser efficacement la mise en marché collective pour des raisons de financement. Il y a donc une organisation de la mise en marché qui a été mise en place et modifiée au cours des années, afin de faciliter la coordination du secteur.

Avant 2004, la mise en marché s’effectuait à l’aide de contrats qui étaient négociés individuellement entre les producteurs et les acheteurs[77]. Cette façon de faire créait des inégalités entre les producteurs, car il y avait asymétrie de l’information. Il y a des producteurs qui étaient plus avantagés que d’autres, les prix étaient inégaux, ce qui créait des injustices[78].

En 2004, le secteur se dota d’une agence de vente centralisée, afin d’offrir un plus grand pouvoir de négociation aux producteurs vis-à-vis les acheteurs. En effet, le prix était connu de tous et équitable pour l’ensemble des producteurs. L’agence de vente centralisée est en quelque sorte un goulot d’étranglement exigeant que chaque vente soit contrôlée par l’agence. Cela a permis aux producteurs de rassembler leur offre, combiner leurs forces et diminuer le risque. À cela a été ajouté un contingent provincial déterminé par des parts de production. Celles-ci sont administrées et délivrées par le Syndicat des producteurs de lapin du Québec (SPLQ). De plus, des garanties de paiement ont été ajoutées ce qui assure une juste rétribution des bêtes livrées[78].

Le tout est administré par le plan conjoint, qui dicte les règles préalables à la mise en marché des lapins. Cet outil de commercialisation est déterminant pour l’efficacité de la mise en marché. On y retrouve le détail des types de part de production, la gestion des volumes mis en marché, les conditions de l’offre de vente, la procédure des paiements aux producteurs ainsi que plusieurs autres points essentiels au bon fonctionnement du secteur[79].

Malgré le fait qu’elle apporte de nombreux avantages, il demeure quelques lacunes à la mise en marché cunicole au Québec. En effet, il y a un gros montant qui doit être versé par animal de la part des producteurs afin de financer la mise en marché. Ce montant est d’autant plus élevé puisqu’ils sont peu nombreux à participer au système. De plus, le prix du lapin au Québec est maintenant un prix de référence pour l’Europe et l’Ontario. Ceux-ci profitent donc du prix élevé découlant du contingent québécois, sans toutefois contribuer au système. Il y a donc présence de resquillage[78]. En 2008, l’industrie cunicole au Québec a subi un choc à la suite de la fermeture du seul abattoir fédéral pour les lapins au Québec. Cela augmente les distances à parcourir pour l’abattage des lapins destinés à l’exportation puisque l’abattoir fédéral le plus près se trouve désormais en Ontario[80]. Les frais pour les producteurs sont donc plus élevés pour ce qui a trait au transport, et on assiste à un freinage du développement du secteur au Québec[81].

Amérique du Sud

En Amérique du Sud, il existe une tradition cunicole ancienne en partie liée à l'influence espagnole, de gros consommateurs de lapins. Ainsi, on trouve de nombreux élevages traditionnels et quelques plus grosses unités de production pour la chair mais aussi le poil angora. Les volumes produits restent toutefois modestes (6 000 tonnes de viande au Venezuela, 12 000 au Brésil ou 4 000 au Pérou). L'Argentine et le Chili sont spécialisés dans la production de poils angora pour l'exportation. Avec respectivement 400 et 550 tonnes de poils produits en 1995, ils se placent au 3e et au 2e rang mondiaux[82].

Pays germaniques

Les pays germaniques, l'Allemagne en tête, se caractérisent par un très grand nombre d'éleveurs de loisir sélectionnant des races pures. Bien que ce ne soit pas leur préoccupation première, ils produisent la moitié de la production de viande de lapin allemande, qui s'élève au total à 30 000 tonnes. Le reste est produit par une centaine d'éleveurs professionnels. L'Allemagne importe de la viande de lapin ailleurs en Europe pour satisfaire la consommation nationale, qui ne dépasse pas toutefois 500 g par personne. La production de poils angora est présente, mais en déclin. Toutefois l'industrie qui lui est liée a persisté et le pays est le troisième transformateur de poils de lapins. La Suisse importe également de la viande de lapin pour compléter sa production de 3 000 tonnes. Les Suisses font partie des plus gros consommateurs de cette viande, puisque leur consommation atteint 1,1 kg par an[83]. En 2008, les grands distributeurs suisses (Migros, Coop, Manor, Globus, Denner) ont cessé la commercialisation de viande de lapin d'élevages utilisant des cages allant à l'encontre du bien-être animal provenant de France , d'Italie ou de Hongrie[7].

Benelux

Le Benelux a une stratégie particulière vis-à-vis de la production de viande de lapin. En effet, ces pays importent de la viande congelée à bas prix de Chine et exportent du lapin frais à des prix plus élevés. La Belgique et les Pays-Bas ont une tradition cunicole très ancienne, et mêlent élevages de loisir et élevages industriels. La viande de lapin y est très appréciée, et est consommée à hauteur de 1,35 kg par habitant. La Belgique produit chaque année 25 000 tonnes, et les Pays-Bas 15 000 tonnes, la moitié de cette production étant vouée à l'exportation[84].

Europe du Nord

Les pays scandinaves sont de très faibles producteurs et consommateurs de viande de lapin, à l'exception du Danemark où un élevage proche de celui pratiqué en Allemagne s'est développé, et produit 6 000 tonnes de viande par an environ. Le Royaume-Uni a longtemps élevé des lapins, notamment en temps de guerre quand les ressources en viande manquaient. Cette production a aujourd'hui largement chuté, et se situe autour de 8 500 tonnes en 1995. Le Royaume-Uni est un importateur notable de viande de lapin, mais sa consommation est essentiellement le fait de minorités ethniques, la population étant majoritairement réticente à consommer un animal considéré comme animal de compagnie. La législation très stricte sur le bien-être qui concerne l'élevage de lapins a contribué à la chute de la production. L'élevage hobbyiste existe, mais est sans commune mesure avec celui que l'on connaît aux États-Unis et en Allemagne[85].

En France

La France produit chaque année 80 000 tonnes de viande de lapin. On compte en 2000 près de 5 000 exploitations de plus de 20 femelles, bien que ce chiffre se réduise du fait de l’agrandissement des structures. L’élevage moyen garde toutefois une dimension familiale : 1 à 2 UTH pour en moyenne 450 lapines reproductrices par élevage. La production est principalement située dans le nord-ouest du pays (Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes). On estime que 10 000 emplois sont liés à cette production[37].

Selon l’association CIWF France, le pays compte 37 millions de lapins élevés dans des cages grillagées hors-sol[86], et, selon l'association « L214 Éthique & Animaux », 99 % de la production française est issue d'élevages professionnels intensifs[7]. Chaque lapin a pour seul espace de vie la surface d’une feuille A4. Ces cages grillagées sont sources d’inconfort permanent et de blessures aux pattes, et ne laisse pas de place au lapin pour leur comportement naturel les plus fondamentaux comme se dresser, se cacher, bondir ou ronger. En France 10,35 % des antibiotiques vendus en usage vétérinaire sont consommés par l'élevage cunicole[86] et la nourriture des lapins est supplémentée en vitamines, minéraux et médicaments. Cependant le taux de mortalité est très élevé puisqu'en moyenne 27 % des lapins meurent avant d'atteindre l'âge d’abattage. Troisième producteur européen, la France ne dispose d'aucune législation spécifique en matière de bien-être des lapins[86].

Les Français font partie des plus gros consommateurs de cette viande. La consommation française de viande de lapin est de 1,2 kg par habitant et par an, et est en diminution de la même manière que les autres viandes. Contrairement à d’autres productions, les certifications par label rouge ou agriculture biologique sont peu développées en lapin du fait des difficultés de maîtrise sanitaire[37].

La production de poils angoras varie entre 60 et 210 tonnes selon les estimations en 1995. Ils sont transformés en France, mais les produits obtenus sont exportés, les Français étant très peu consommateurs de produits en poil angora[87].

Péninsule ibérique

Le lapin est originaire d'Espagne et c'est dans ce pays qu'est née la cuniculture. La consommation de viande de lapin est restée très importante dans ce pays et s'élève à pas moins de 2,1 kg par habitant et par an. La production se fait dans des élevages de tailles très diverses, et atteint 120 000 tonnes de viande par an. Les principales régions de production sont la Catalogne, la Galice et la région de Valence. Le Portugal a également une vieille tradition cunicole, et produit environ 20 000 tonnes de viande par an[88].

Italie

L'Italie a une des plus importantes activités cunicoles du monde. Cependant on observe une grande disparité entre régions, avec dans le nord du pays de gros élevages industriels produisant de très grandes quantités de viande, comme la Vénétie qui produit à elle seule 50 000 tonnes de viande, et dans le Sud des élevages plus traditionnels, et une consommation forte de viande de lapin. La consommation italienne s'élève en effet à 5,4 kg par habitant et par an, mais atteint 15 kg dans une ville comme Naples. L'absence de véritable organisme d'encadrement cause une grande disparité des systèmes d'exploitation. Au total, la production du pays s'élève à 300 000 tonnes de viande de lapin, faisant de l'Italie le premier producteur mondial en 1995. Du point de vue du poil angora, l'Italie est un très petit producteur, mais importe du poil pour le transformer, à tel point qu'un tiers de la production mondiale est transformée dans le pays[89].

Europe centrale et Europe de l'Est

Si la Grèce continentale est faiblement productrice de lapin, la Crète présente une cuniculture traditionnelle importante basée sur des exploitations de moins de dix lapines, mais avec développement de quelques unités de taille moyenne (autour de 50 lapines). La consommation y est une des plus fortes du monde, avec 8,5 kg de viande de lapin consommés par habitant. La situation est similaire à Malte et à Chypre. La Turquie ne produit quant à elle quasiment pas de lapin. La production ne s'est pas développée dans les Balkans où il n'existe pas de tradition de consommation[90].

L'Europe centrale constitue un foyer important de production de viande de lapin. En Hongrie cette production est récente et est apparue à la suite de la volonté d'en faire un produit d'exportation dans les années 1980. En 1995 la production atteint 20 000 tonnes par an, qui sont principalement vouées à l'exportation. En Pologne la production est un peu plus ancienne, datant d'après la Seconde Guerre mondiale, et est principalement le fait de petites exploitations familiales qui produisent 20 000 des 25 000 tonnes de viande produites dans le pays. La République tchèque et la Slovaquie, qui produisent respectivement 20 000 et 10 000 tonnes de viande de lapin, ont une très ancienne tradition cunicole. Les élevages traditionnels pour l'autoconsommation sont majoritaires, bien que les élevages industriels se développent. Les élevages pour le loisir sont très nombreux dans ces deux pays[91].

Notes et références

- « L’histoire de la cuniculture », sur http://www.lapins-elevage.com/ (consulté le ).

- Achilles Gautier et Alfred Muzzolini, La Domestication, Errance, , 277 p. (ISBN 978-2-903442-89-7), p. 127.

- François Lebas, « Taxonomie et origine du lapin », sur http://www.cuniculture.info/ (consulté le ).

- François Lebas, « Historique de la domestication et des méthodes l'élevage des lapins » [PDF], sur www.cuniculture.info (consulté le ).

- Annick Azard, « La production cunicole française : caractérisation des systèmes de production et perspectives d'évolution », sur http://itavi.asso.fr/, ITAVI, .

- « Pourquoi la conduite en bande unique? », sur http://www.carah.be/, Carah (consulté le ).

- Contre les «usines à lapins», Swissinfo, 30 avril 2008

- La production française de lapins de chair, L214

- Gidenne T (2018) Stratégies de régulation de l'ingestion post-sevrage chez le lapin|Etude réalisée pour le département Physiologie Animale et Systèmes d’Élevage Avec l’appui méthodologique de l’équipe ASIRPA ; Technical Report | May 2018. CC-BY-SA

- François Lebas, « Créer un élevage de lapins », sur http://www.cuniculture.info/ (consulté le ).

- Lissot 1974, p. 12-19.

- L. Mirabito, « Logement et bien-être du lapin : plus de questions que de réponses ? », Production animale, INRA, vol. 20, , p. 59-64

- « 2110. Élevage, transit, vente etc. de lapins », sur www.ineris.fr (consulté le )

- « Arrêté du 31/10/06 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de lapins soumis à autorisation », sur www.ineris.fr (consulté le )

- « Arrêté du 30/10/06 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de lapins soumis à déclaration », sur www.ineris.fr (consulté le )

- « Missions », sur installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- Audrey Garric (Blog Eco, « Le Parlement européen se prononce pour la fin des lapins en cage »

, sur lemonde.fr, (consulté le ).

, sur lemonde.fr, (consulté le ). - Valérie Scarlakens, « Le lapin, plus mal connu que mal aimé », La France agricole, (lire en ligne, consulté le )

- M. Theau-Clément, « Facteurs de réussite de l’insémination chez la lapine et méthodes d’induction de l’œstrus », Production animale, INRA, vol. 21, , p. 221-230.

- « Un produit nouveau, un retour à des valeurs traditionnelles », sur http://www.rex-du-poitou.com/ (consulté le ).

- François Lebas, « Comportement alimentaire », sur www.cuniculture.info/ (consulté le ).

- François Lebas, « faire connaissance avec le lapin », sur www.cuniculture.info/ (consulté le ).

- Lissot 1974, p. 31-36.

- [PDF] D. Licois et D. Marlier, « Pathologies infectieuses du lapin en élevage industriel », Production Animimale, INRA, vol. 21, , p. 257-268 (lire en ligne).

- Lissot 1974, p. 89-90.

- Boucher 2002, p. 46.

- Boucher 2002, p. 60.

- [PDF] Esther van Praag, « La tularémie chez le lapin » [PDF], sur MediRabbit.com (consulté le ).

- Lissot 1974, p. 104-106.

- Boucher 2002, p. 104-107.

- Esther van Praag, « Vers parasites du système digestif chez le lapin » [PDF], sur MediRabbit.com, (consulté le ).

- « Maladies de la peau », sur http://www.medirabbit.com/ (consulté le ).

- [PDF] Pierre Coudert et Delphine Grézel, « Maladies, parasites et agents infectieux des lapins », sur http://www.afstal.com/ (consulté le ).

- « Substances toxiques pour le lapin », sur http://www.margueritecie.com/ (consulté le ).

- [PDF] O. Sassot, « Lapin domestique/lapin nain (Oryctolagus cuniculus) », sur http://www.portail-veterinaire.com/ (consulté le ).

- François Lebas, « Quelques comportements du lapin et leurs conséquences sur les méthodes d'élevage », sur www.cuniculture.info/ (consulté le ).

- L. Fortun-Lamothe, T. Gidenne, « Filière cunicole française et systèmes d’élevage », Productions Animales, vol. 21, no 3, (lire en ligne [PDF]).

- L. Mirabito, « Logement et bien-être du lapin : plus de questions que de réponses ? », Production Animale, INRA, vol. 20, , p. 59-64

- « Origine et histoire du lapin », sur http://www.ffc.asso.fr/ (consulté le ).

- François Lebas, « La viande de lapin : qui sont les consommateurs ? Comment achètent-ils ? », cuniculture magazine, vol. 30, , p. 34-40.

- Colin et Lebas 1995, p. 325.

- Colin et Lebas 1995, p. 326.

- « Historique du lapin rex », sur http://lapinrex.free.fr/ (consulté le ).

- R.G. Thébault et H. de Rochambeau, « Le lapin angora : production et amélioration génétique », Production animale, INRA, vol. 2, , p. 145-154.

- Colin et Lebas 1995, p. 323-324.

- Valérie Delteil, « Le lapin domestique est de plus en plus présent dans les cliniques vétérinaires », La Semaine vétérinaire, vol. 1382, (lire en ligne).

- Colin et Lebas 1995, p. 329.

- Céline Chantry-Darmon, Construction d’une carte intégrée génétique et cytogénétique chez le lapin européen (Oryctolagus cuniculus) : application à la primo localisation du caractère rex, Université de Versailles Saint-Quentin, Thèse, .

- [PDF] R. Dewre, P. Drion, « Vers une meilleure gestion du lapin en tant qu’animal de laboratoire : état des lieux et perspectives », Annales Médecine Vétérinaire, vol. 150, , p. 153-162 (lire en ligne).

- Lissot 1974, p. 72.

- « Le lapin », sur http://www.efor.fr/, Réseau Efor (consulté le ).

- Colin et Lebas 1995, p. 327.

- (en) « "Team Minnesota" Places 2nd Overall in the Nation at the 4-H Rabbit Judging Contest in Indianapolis » [PDF] (consulté le ).

- « Présentation de la FFC », sur http://www.ffc.asso.fr/ (consulté le ).

- Colin et Lebas 1995, p. 328.

- (en) « History », sur http://www.rabbitjumpinguk.moonfruit.com/ (consulté le ).

- Colin et Lebas 1995, p. 326-327.

- Service Presse INRA, « Biodiversité des races de lapins domestiques », sur http://www.inra.fr/, INRA, (consulté le ).

- « Généralités », sur www.ffc.asso.fr/ (consulté le ).

- [PDF] H. Garreau, « Sélection du lapin Organisation et outils », sur http://www.avicampus.fr/, INRA (consulté le ).

- [PDF] H. Garreau, « Sélection du lapin : axes de recherche », sur http://www.avicampus.fr/, INRA (consulté le ).

- « http://www.inra.fr/internet/Directions/DIC/presinra/SAQfiches/lapinchair.htm », sur http://www.inra.fr/ (consulté le ).

- R.G. Thébault et H. de Rochambeau, « Le lapin angora : production et amélioration génétique », Production Animale, INRA, vol. 2, , p. 145-154.

- Colin et Lebas 1995, p. 22-23.

- Colin et Lebas 1995, p. 60-62.

- Colin et Lebas 1995, p. 44-46.

- Colin et Lebas 1995, p. 70.

- Colin et Lebas 1995, p. 89-91.

- Colin et Lebas 1995, p. 95.

- Colin et Lebas 1995, p. 98-100.

- Colin et Lebas 1995, p. 105.

- Colin et Lebas 1995, p. 106-107.

- Colin et Lebas 1995, p. 110-119.

- Colin et Lebas 1995, p. 123-124.

- Colin et Lebas 1995, p. 126-131.

- Colin et Lebas 1995, p. 135-142.

- « Fonctionnement de la mise en marché du lapin », sur www.lapinduquebec.qc.ca (consulté le )

- Conversation téléphonique avec Monsieur Julien Pagé, Président du Syndicat des producteurs de lapins du Québec.

- « Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins », sur http://www.rmaaq.gouv.qc.ca/, (consulté le )

- Cynthia St-Hilaire, « Canards du lac Brome se met à l'abattage de lapins », La Voix de l'Est, (lire en ligne, consulté le )

- « Monographie de l'industrie cunicole au Québec », sur http://www.mapaq.gouv.qc.ca/, (consulté le )

- Colin et Lebas 1995, p. 159-174.

- Colin et Lebas 1995, p. 176-183.

- Colin et Lebas 1995, p. 193-197.

- Colin et Lebas 1995, p. 196-200.

- Élevage des lapins - Une cage pour seul horizon, CIWF France

- Colin et Lebas 1995, p. 229.

- Colin et Lebas 1995, p. 202-210.

- Colin et Lebas 1995, p. 232-243.

- Colin et Lebas 1995, p. 245-257.

- Colin et Lebas 1995, p. 259-276.

Annexes

Bibliographie

- Samuel Boucher et Loïc Nouaille, Maladies des lapins : Manuel pratique, Paris, France Agricole Éditions, , 271 p. (ISBN 2-85557-076-X et 978-2-85557-076-1, lire en ligne).

- Michel Colin et François Lebas, Le lapin dans le monde, Paris, Association Française de Cuniculture, , 287 p.

- Gabriel Lissot, L'Élevage moderne du lapin : familial, commercial, industriel et 94 consultations utiles, Paris, Flammarion, coll. « La terre », (ISBN 2-08-200347-7).

- Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, L'élevage des lapins : 1. Pourquoi élever des lapins, comment les choisir et construire leur clapier, Rome, FAO, coll. « Série apprentissage agricole », , 56 p. (ISBN 92-5-202583-9).

- Maurice Vacaro (trad. F. Labrasca), Comment élever les lapins [« L'Allevamento moderno dei conigli »], Paris, De Vecchi, , 214 p.

- Fédération française de cuniculiculture. Commission technique et des standards, Les lapins de race : spécificités zoologiques, standards officiels : standards applicables à partir du 01 septembre 2000, Paris, Fédération française de cuniculiculture, , 288 p., ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm (ISBN 2-9500634-2-X, BNF 37675168)