Canal Seine-Nord Europe

Le canal Seine-Nord Europe (CSNE) est un projet visant à relier par un nouveau canal à grand gabarit le bassin versant de la Seine et notamment l'agglomération parisienne avec le réseau fluvial du Nord de la France et du Benelux. Pour cela, ce canal de 106 km doit relier l'Oise (au niveau de Compiègne dans l'Oise) au canal Dunkerque-Escaut (à Aubencheul-au-Bac dans le Nord)[3]. Son coût a d'abord été estimé à un montant de 4,3 milliards d’euros (plates-formes trimodales incluses)[4], partiellement financé par un partenariat public-privé, prévu par la loi Grenelle I du , loi promulguée à la suite du Grenelle de l'environnement.

| Canal Seine-Nord Europe | |

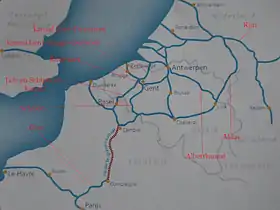

Carte du projet du canal Seine-Nord Europe. | |

| Géographie | |

|---|---|

| Pays | |

| Coordonnées | 49° 25′ 58″ N, 2° 50′ 32″ E |

| Début | Oise à Compiègne |

| Fin | Canal Dunkerque-Escaut à Aubencheul-au-Bac |

| Traverse | Oise, Somme et Pas-de-Calais |

| Caractéristiques | |

| Longueur | 107 km |

| Gabarit | 54 m de large |

| Mouillage | 4,50 m |

| Infrastructures | |

| Ponts-canaux | 3 |

| Écluses | 7 |

| Histoire | |

| Année début travaux | envisagée en 2021[1] |

| Année d'ouverture | envisagée en 2030[2] - [1] |

| Site web | www.canal-seine-nord-europe.fr |

Ce canal est également appelé canal Seine-Nord, canal Seine-Nord-Escaut (CSNE) ou encore liaison Seine-Escaut...

Un rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et de l'Inspection générale des finances (IGF) de [5] estimait le coût réel à plus de 7 milliards[6] - [7]. Frédéric Cuvillier, ministre délégué aux Transports, déclarait : « Le coût du canal a été sous-évalué, les recettes ont été surestimées et le financement était tout simplement inatteignable[8] ». Il proposait de relancer le dossier en modifiant le tracé du canal et en revoyant son architecture, tout en présentant un nouveau dossier à la Commission européenne afin qu'un tiers du projet soit financé par l'UE[8].

En , l'Union européenne confirme qu'elle financera la première phase de travaux du canal à hauteur de 42 %. Cette contribution décisive permet de débloquer le projet et, en , l'État, les régions Hauts-de-France et Île-de-France annoncent un accord pour financer le canal, dont la construction doit démarrer en 2017. Mais, en , à quelques semaines du début des travaux, le Premier ministre Édouard Philippe décide de suspendre le projet qui a cependant été relancé en et confirmé par la loi d'orientation des mobilités en 2018. Les travaux ont commencé en octobre 2022, l'inauguration étant escomptée en 2030.

Histoire

« Dès le commencement du dix-huitième siècle, on comprit combien il serait important, pour les intérêts généraux de la France, d'établir une grande ligne de navigation entre le Nord et le Midi de ce royaume. »

— B.L. de Rive, Précis historique et statistique des canaux et rivières navigables de la Belgique et d'une partie de la France, 1835[9]

Le canal Crozat

.jpg.webp)

Le premier projet de construction d'une connexion entre le nord de la France et le bassin parisien est lancé en 1724 avec le canal de Picardie, partant de Saint-Quentin pour rejoindre la rivière Oise à Sissy et alimenté par les eaux de la Somme. Le , le roi nomme Louis de Règemortes ingénieur en chef pour rédiger le projet définitif. De Règemortes abandonne le projet initial et choisit un tracé suivant la vallée de la Somme jusqu'à Saint-Simon et rejoignant l'Oise à La Fère. Les travaux commencent en 1728 mais sont abandonnés devant l'ampleur des dépenses, notamment celles relatives au prolongement du canal vers l'Escaut qui nécessitent le percement de deux galeries souterraine pour traverser le plateau crayeux qui le sépare de la Somme. Idée ambitieuse proposée par un ingénieur militaire nommé Devic (ou de Vicq).

Le , Antoine Crozat, riche financier, obtient pour lui et ses héritiers la concession perpétuelle du canal. Il prend les travaux à sa charge et en modifie le tracé pour faire passer le canal par Tergnier, au sud de La Fère. Les travaux sont confiés aux troupes du roi, la main-d’œuvre locale y participe donc peu. À la mort de Crozat, en 1738, seuls le port de Saint-Quentin et 13 des 41 kilomètres prévus sont achevés (Chauny à Saint-Simon).

Il faut attendre 1767 et le rachat du canal par l’état pour que le projet renaisse dans une version modifiée par l'ingénieur Pierre-Joseph Laurent et incorporant un tunnel unique de 13,77 kilomètres (3 lieues) reliant Cambrai. En 1776, le canal est prolongé de Saint-Simon jusqu'à Saint-Quentin mais le projet de galerie souterraine est à nouveau abandonné en raison du manque de fonds dû à la guerre d'Amérique et parce que l’Académie des sciences propose un autre canal joignant l'Oise à l'Escaut par la Sambre. La portion complétée portera le nom de canal Crozat (ou canal de Picardie) jusqu'au début du XXe siècle.

Le canal de Saint-Quentin

%252C_hameau_de_Macquincourt%252C_Canal_de_Saint-Quentin%252C_sortie_du_tunnel_de_Riqueval.jpg.webp)

En l'an IX (1801), alors que la tourmente révolutionnaire se calme, un rapport de l'Institut examine un vaste plan de canalisation. Contre l'avis de l’administration des ponts et chaussées, le gouvernement relance le projet de Devic et ordonne en 1802[N 1] que « le canal de Saint-Quentin à Cambray prendrait une direction N. N. E. au S. par Omissy, le Tronquoy, Bellenglise, Riqueval et Macquincour[10]. » Les travaux, dirigés par l’ingénieur Antoine-Nicolas Gayant, commencent le 26 messidor an X (). Le canal de Saint-Quentin est inauguré en grande pompe le 28 avril 1810 par l'empereur Napoléon Ier et l'impératrice Marie-Louise.

Le canal passe par deux tunnels : le « grand souterrain » dit souterrain de Riqueval, long de plus de 5,6 km, et le « petit » souterrain de Tronquoy, de plus d'un km, tous deux situés dans le bief de partage. ce « Grand Souterrain » semblant inspirer un profond effroi aux bateliers[11], le gouvernement signa un décret[N 2] exemptant définitivement de tout droit de navigation le premier d’entre eux qui osera l'emprunter[N 3]. L'estimation des dépenses induites par ce canal varient (entre 11 et 18 millions), mais selon Pichault de la Martinière, les frais de construction, fussent-ils même de 18 millions seront assez rapidement amortis, en moins de dix ans, dès 1817, selon lui grâce aux péages, plus-value et droits de douane[13]. On y transporte des pavés, des grès, des pierres à bâtir, des briques, du sable, des engrais, du fumier, des gadoues, de la chaux, des cendres de mer, cendres fossiles, cendres de bois, cendres de charbon, cendres de tourbe, ou encore du foin ou de la paille, ainsi que des trains de bois flotté, également taxés (« Les trains d'arbres flottés paieront pour chaque arbre, sans égard à la dimension, le droit fixe pour deux tonneaux, c'est-à-dire vingt centimes par arbre et par distance[14] », vingt centimes du , à destination du trésor public).

De 1810 à 1828, le canal fuit en perdant de l'eau dans le sous-sol, et la navigation y est de plus « souvent interrompue, [...] lente, pénible et ruineuse[15] » en raison notamment d'un tirant d'eau trop faible[N 4] qui imposait aux gros bateaux de décharger une partie de leur fret. La gestion du canal est ensuite privatisée, au moyen d’une concession accordée à MM. Honorez[N 5], qui effectuent des travaux d'étanchéité et des aménagements d'écluses qui réduiront de deux tiers la durée du trajet[16]. La concession impliquait aussi de permettre un tirant d'eau de 1,65 m, en réalité inutile tant qu'il restait à 1,20 m au nord dans l'Escaut et au sud dans l'Oise[18]. Jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, « le halage se fait sur le canal à l'aide de chevaux, et la navigation y est interrompue, chaque année, pendant deux mois, ordinairement en septembre et octobre, pour en opérer le curement et réparer les travaux d'art ainsi que les digues[19] ».

Le canal du Nord

.jpg.webp)

En 1839, le canal de la Sambre à l'Oise est mis en service pour alimenter Paris en charbon provenant du bassin minier de Charleroi, en Belgique. Le développement exponentiel du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais pour répondre aux besoins de la révolution industrielle amenant le canal de Saint-Quentin à saturation, le ministère des travaux publics réalise, en 1878, une première étude pour trouver les moyens de permettre aux mines françaises de résister à la concurrence internationale[20]. Le concept d'un nouveau canal est inclus dans le plan Freycinet et présenté à la chambre des députés en 1882. Le , le gouvernement autorise la construction d'un canal de 93 km entre Arleux et Pont-l’Évêque capable d’accommoder des péniches de 300 tonnes (gabarit Freycinet). Comme son prédécesseur, ce canal sera en partie souterrain.

La construction du canal du Nord débuta en 1908, les compagnies minières assumant un tiers des coûts[21]. En 1914, trois quarts des excavations, 11 écluses et la totalité des ponts étaient complétés, mais la grande guerre interrompit les travaux. C'est seulement après la seconde Guerre mondiale, face aux besoins de transport d'une économie en forte croissance (trente Glorieuses), que le canal sera complété pour ouvrir à la navigation en 1966.

Projet de canal à grand gabarit

Entre les années 1950 et les années 1980, les canaux historiques entre le port de Dunkerque et Mortagne-du-Nord sont agrandis. Ils forment le canal Dunkerque-Escaut à grand gabarit, capable d'accueillir des péniches de 3 000 tonnes. Ces péniches étant trop grandes pour le canal du Nord, un nouveau canal est nécessaire pour leur permettre de rejoindre le bassin parisien.

En , le canal « Seine-Nord » est inscrit au schéma directeur national des voies navigables[22]. Le projet prévoit la création d'un nouveau canal à grand gabarit devant relier le canal Dunkerque-Escaut, lui-même connecté au réseau fluvial du Nord et de l'Est de l'Europe, à la Seine via l'Oise. L'Île-de-France est en effet la première région économique française, et le port de Paris le premier port fluvial français. Il s'agit aussi de mieux connecter les ports normands du Havre et de Rouen, avec les ports de Dunkerque, Anvers et Rotterdam, ainsi qu'avec le réseau fluvial du Benelux et le bassin du Rhin.

Le , alors qu'est abandonné le projet de mise au grand gabarit du canal Rhin-Rhône, une concertation publique de trois mois pour le choix du tracé du canal Seine-Nord est lancée par le ministre des Transports[23]. Parmi les 21 tracés proposés, le plus court (104 km) est retenu le par le gouvernement Jospin[24]. Le , le nouveau canal est inscrit au schéma national d'infrastructures de transport français. Puis, le , il devient l'un des trente projets prioritaires du futur réseau transeuropéen de transport (souvent abrégé en « RTE-T »)[25].

Évaluation socio-économique du projet

Dans les années 1980-1990, Voies navigables de France (VNF) envisage de compléter le maillage national des canaux à grand gabarit. Des bureaux d'études sont chargés de mener une évaluation socio-économique du projet. Celle-ci est effectuée par un consortium européen de tels bureaux, sous le contrôle d'un comité économique mis en place par VNF.

S'appuyant sur cette évaluation, le ministre chargé des Transports approuve un avant-projet et lance, en [26], une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. Une commission interministérielle spéciale, réunie sous l’égide du Conseil général des ponts et chaussées, examine les arguments de VNF et apporte quelques modifications au projet[26].

Le projet présuppose un trafic potentiel de 13 millions de tonnes en 2020 (céréales, betteraves, agrocarburants, granulats, métaux ferreux, conteneurs, etc.). Les études prospectives estiment que 45 % de ce trafic (environ 6 millions de t/an) proviendra d'un transfert modal notamment de l'autoroute A1 que le TGV et l'A16 n'ont finalement pas pu désengorger alors que le trafic global ne cessait d'augmenter de 1990 à 2010, à la suite notamment de l'ouverture du tunnel sous la Manche. Selon VNF, outre les milliers d'emplois assurés par le chantier, ce projet permettrait de réduire les émissions de CO2 de 250 000 à 300 000 tonnes en 2020, et de 600 000 tonnes en 2050[6].

Évaluation environnementale

En tant qu'évaluation d'un grand projet public[27] et d'intérêt européen, elle doit tenir compte dans une approche coût-bénéfice des impacts attendus, quantitatifs et qualitatifs, immédiats et différés, sur l'eau, l'air, les sols, la santé, le climat, les écosystèmes et services écosystémiques (fragmentation écopaysagère, consommation d'eau et de ressources foncières, risques relatifs aux espèces invasives…).

Des mesures destinées à réduire, éviter ou compenser ces impacts seront proposées et soumises à enquête publique, dans le respect de la Convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière et des principes relatifs à l'évaluation environnementale des plans et programmes.

Ré-évaluation du projet en 2012-2013

Le canal Seine-Nord est déclaré d’utilité publique le . Mais, dans le contexte de la crise de 2008 et de la crise de la dette, Le Monde annonçait en août 2012, quelques mois après l'élection de François Hollande, que le projet pourrait être abandonné faute de financements suffisants[7]. Le Ministère de l'Écologie, dont dépend le ministre délégué aux Transports, annonçait cependant qu'un « dialogue compétitif » visant à conclure le contrat de partenariat se poursuivrait. Un rapport était commandité au Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et à l'Inspection générale des finances (IGF)[7].

Début 2013, les grands élus (députés, sénateurs, présidents de collectivités) de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais défendaient le projet[28]. Le financement n'était cependant pas assuré: sur les 4,3 milliards d'euros estimés nécessaires (en 2013) que l'Union européenne pourrait financer à hauteur de 420 millions d'euros (dont 350 millions pour la section française du canal[29]), il manquait 1,5 à 2 milliards d'euros dont une partie pourrait à nouveau être demandée à l’Union européenne (mi-2014)[30]. Fin , le ministre aux Transports Frédéric Cuvillier affirme même avoir trouvé un « manque de financement de 2,6 milliards » sur les 4 milliards estimés nécessaires au départ, le conduisant à qualifier le projet de « mirage (…) porté au plus haut niveau de l'État », à savoir Nicolas Sarkozy[8].

Fin 2012/début 2013, le Port autonome du Centre et de l'Ouest (PACO)[31], en Belgique, et, côté français, Frédéric Cuvillier, ministre délégué aux Transports, estiment que le contexte économique a évolué (contexte de prudence financière des banques et du BTP, et possible réduction des budgets de l'UE), alors que les études plus affinées ont montré que le budget initial avait été fortement sous-estimé.

Par ailleurs, le ministre des Transports charge la « Commission mobilité 21 », dite « Commission Duron » du nom de son président Philippe Duron, d'étudier et de hiérarchiser les différents projets inscrits au Schéma national d'infrastructures de transport (SNIT), lesquels incluent l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et la ligne TGV Lyon-Turin[32] - [33].

Frédéric Cuvillier déclare fin février 2013 que le projet du canal devait être revu, dans sa conception et son financement[34], le budget requis étant désormais estimé à 7 milliards[6]. En effet, le partenariat public-privé (PPP) prévu n’est pas jugé rentable, ni par Bouygues qui s’est retiré du projet en [29], ni par Vinci qui estiment qu'« au vu des conditions de prêt actuelles, de l’incertitude des revenus tirées des péages fluviaux, des contraintes techniques et environnementales, et du dimensionnement des installations, le projet ne peut être rentable »[35]. Rédigé par Michel Massoni et Vincent Lidsky, le rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et de l'Inspection générale des finances est livré fin mars 2013, confirmant cette orientation[6]. En outre, le rapport fait état d'une insuffisante évaluation des prélèvements d'eau nécessaires et par suite des risques de pollution des nappes phréatiques[6]. Il suggère de mieux replacer ce projet par rapport à la politique en faveur du fret ferroviaire, tandis que France Nature Environnement affirmait que le transfert espéré du transport routier vers le canal exigeait l'abandon d'une politique favorisant celui-là[6].

Selon le Port autonome du Centre et de l'Ouest (PACO), la date butoir de 2017 est à reporter à 2020 au moins[36]. Le rabotage du budget (deux milliards à économiser) pourrait concerner les ouvrages d'art et diminuer les performances économiques du canal (écluses moins innovantes, et donc ralentissement du passage) ou écologiques, avec des risques plus élevés de fuite d'eau et/ou une moindre sécurité ; une diminution des performances énergétiques, ceci pouvant générer des embouteillages polluants de péniches ou encore aggraver l'effet majeur de fragmentation écopaysagère et de couloir pour espèces invasives qu'aura ce canal, si les mesures compensatoires étaient réduites[36] - [37].

Les critères retenus par la grille d'analyse des projets par la commission Mobilité 21 (« la performance écologique évaluée en fonction des effets potentiels sur l’environnement (empreinte) et de la contribution à la transition écologique et énergétique avec notamment les effets sur les émissions de gaz à effet de serre et la contribution au développement des transports collectifs ou à l’utilisation des transports de marchandises massifiés »[32]) semblent en effet mettre en avant les bénéfices énergétiques, au détriment éventuellement d'une juste prise en compte des impacts de morcellement écologique[38] ou liés aux espèces invasives qui, s'ils étaient pris en compte, nécessiteraient des mesures compensatoires (dont écoducs adaptés et assez nombreux) qui ont un coût.

Afin de faire avancer concrètement le dossier du projet de canal Seine-Nord Europe, dont une mission d’expertise a montré que le montage précédent n’était pas réalisable, Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, a chargé le député du Nord Rémi Pauvros d'une mission de reconfiguration du projet, par lettre du [39]. Deux comités sont prévus : un comité de pilotage pour l'aspect technique et un comité des partenaires, avec les représentants des collectivités territoriales concernées. La mission de reconfiguration vise, d'abord, à réexaminer le projet dans ses aspects techniques (tracé, nature et dimensionnement des ouvrages d’art, etc.) et réglementaires, afin d’optimiser le coût d’investissement. La mission doit également évaluer l’impact de ses propositions sur le calendrier général du projet. La mission doit approfondir le volet financier du dossier et son impact sur le coût global pour la puissance publique et sur le calendrier. Elle doit également engager, en lien avec les préfets des régions, des discussions avec les collectivités territoriales sur le financement afin de formaliser leurs engagements en faveur du financement de l’opération. Enfin, la mission doit permettre de présenter un projet reconfiguré à la Commission européenne afin de bénéficier de financements européens au taux maximum sur la période 2014-2020.

La mission rend son rapport[40] - [41] le [42], dans lequel, le député-maire de Maubeuge, Rémi Pauvros chiffre le coût du projet reconfiguré de canal Seine-Nord Europe à quelque 7 milliards d’euros, contre 4,5 milliards d’euros[41] dans un projet de partenariat public privé (PPP) élaboré sous la présidence de Nicolas Sarkozy. En complément, la Commission européenne dévoile, en , neuf projets de réseaux trans-européens de transports auxquels elle va consacrer les 26 milliards d’euros alloués pour les transports dans le budget européen 2014-2020, afin de mieux relier tous les pays de l’UE et accélérer le désenclavement. Le canal Seine-Nord Europe figure parmi ces neuf projets[43].

2015 - 2020

Le vendredi , l'Union européenne a confirmé qu'elle financerait la première phase de travaux du canal Seine-Nord à hauteur de 42 %. Cette manne abonde les autres financements déjà accordés et permet donc de lancer ce projet[44]. En , l'État, les régions Hauts-de-France et Île-de-France annoncent un accord pour financer le canal, dont la construction devrait démarrer en 2017[45].

Ils devaient débuter fin 2012 et se terminer en 2015 pour une mise en service fin 2016/2017, mais le projet a été retardé en raison de difficultés de financement.

Le terrassement doit concerner environ 54 millions de mètres cubes sur une emprise évaluée à 2 500 hectares (25 ha/km en moyenne).

Sept grandes écluses, trois ponts-canaux — dont un de 1,3 km — et 59 ouvrages de franchissement routier et ferroviaire sont prévus[46]. S'y ajoutent huit plans d’eau (biefs) séparés par probablement sept écluses de 6,4 à 30 mètres de hauteur, qui doivent constituer un « double escalier d'eau » (afin d'adapter le canal au relief séparant les grands bassins versants).

Une difficulté du projet est son alimentation pérenne en eau, incluant la compensation de l'infiltration, de l'évaporation du canal lui-même et de l'évapotranspiration des berges lagunées. Cette eau doit être prise dans le bassin versant de l'Oise, à 95 % en moyenne dans l'Oise[47], et pour le reste dans son affluent l'Aisne[47]. Un système de réalimentation en eau des biefs hauts et du « double escalier d'eau » est prévu de se faire à partir de vastes réservoirs[48] et doit aussi s'appuyer sur les bassins d'épargne des écluses (dont le rôle est de limiter le volume d'eau perdu à chaque éclusée)[47].

Ce canal permettrait ainsi de « désenclaver » deux segments du réseau navigable français à grand gabarit, actuellement en impasse.

Début , à quelques semaines du début des travaux, le Premier ministre Édouard Philippe décide de suspendre le projet[49] - [50]. Après une forte mobilisation des élus locaux, il est toutefois relancé en , un compromis sur son financement ayant été trouvé entre l’État et la Région[51].

Fin , le Premier ministre annonce que la construction du canal sera conduite par un « un établissement public local à caractère industriel et commercial » et non plus par le ministère des Transports. Le coût total du projet reconfiguré atteint 4,74 milliards d'euros (valeur 2013) compte tenu des dépenses déjà réalisées). Sont prévus 1,8 milliard d'euros venant de l'Union européenne, un milliard de subventions de l'État et un milliard de la part des collectivités locales. Après un lancement des appels d'offres au début de 2019, le début des travaux est envisagé vers la fin du premier semestre 2020, l'inauguration étant escomptée au second semestre 2027[1].

En , le tracé précis du secteur 1, entre Compiègne et Pont-l’Évêque, est officiellement présenté ainsi que les travaux afférents[52].

Le , la Cour des comptes européenne a déploré une augmentation de 199 % des coûts pour le Canal Seine-Nord Europe[53]. Elle estime peu réalistes les perspectives de trafic envisagées : pour atteindre ses objectifs, le canal devrait bénéficier d'un report de l'ordre de 36 % du fret transporté par la route, soit un volume de conteneurs trois fois plus élevé qu'il ne l'est actuellement pour l'ensemble du Rhin ; le flux de matériaux de construction transportés par voie d'eau devra dépasser huit millions de tonnes durant trente ans, contre 2,3 tonnes actuellement. Les écologistes locaux s'opposent depuis toujours à un projet qualifié d'aussi « pharaonique » que voué à l'échec. Le projet est cependant entré dans sa dernière ligne droite avec la transformation, le , du statut juridique de la Société du canal Seine-Nord Europe (SCSNE), gestionnaire du projet, de société publique d'État en société publique locale ; les collectivités locales ont désormais la majorité au conseil de surveillance de la SCSNE, dont Xavier Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France, a été élu président. Les études de projet (définition du tracé précis) ont débuté notamment dans la région de Compiègne et les travaux d'infrastructure devraient démarrer en 2023[54].

Les arguments en faveur du canal

Ils portent principalement sur :

- le désengorgement de l'autoroute du Nord d'une partie de son important trafic de poids lourds, en risquant toutefois de déplacer du trafic ferroviaire, qui est un concurrent plus direct de la voie d'eau que le transport routier ;

- l'augmentation du trafic fluvial sur cet axe, qui pourrait, selon les études prospectives réalisées par VNF, quadrupler 3 ans après la mise en service, et être porté à 15 millions de tonnes annuellement transportées[55].

Quatre plates-formes trimodales doivent faciliter le développement d’activités logistiques et industrielles multimodales, en synergie avec le canal[4] (l'équivalent de 500 000 poids-lourds/an sur le même axe) ; - de moindres émissions de gaz à effet de serre par tonne transportée[4] ;

- des transferts d’eau vers la Belgique et les agglomérations du Nord-Pas-de-Calais[4] ;

- 4 500 emplois directs pendant les travaux et 25 000 nouveaux emplois durables annoncés par le secteur de la logistique et l'industrie[4] ;

- l'argument touristique est parfois aussi avancé[4].

- la lutte contre les éventuelles crues de l'Oise avec la réalisation du déversoir de Montmacq, diminuant le risque d’inondation et rétrécissant les zones inondables[56].

Critiques

Selon la fédération de l'Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique, les poissons d'eau douce sont les oubliés du projet fluvial et le projet menacerait certaines espèces[56].

Zones desservies

Le périmètre du canal devrait couvrir une vaste région, de la Haute-Normandie en France au nord-ouest de l'Allemagne, soit moins de 4 % de la superficie de l'Union européenne à 25 états-membres, mais 12,6 % de sa population.

La zone concentre également 17 % du PIB des 25 et 60 % des flux maritimes de l'Europe de l'Ouest[57].

Chronologie

- : déclaration d'utilité publique

- : diagnostics archéologiques, premiers sondages

- : avis d'appel public à concurrence

- : résultats de fouilles archéologiques

- : lancement à Nesle du dialogue compétitif

- : accord de l'Union européenne pour financer le projet à hauteur de 42 %

- : accord de l'État et des régions Hauts-de-France et Île-de-France pour financer le projet dont les travaux devaient commencer en 2017

- : suspension du projet sur décision du Premier ministre

- : relance du projet après nouvel accord entre l'État et les partenaires financiers

- février 2018 : remise au ministre des Transports, Élisabeth Borne, du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures rapport Duron, qui prend acte des décisions de l’État et de la région des Hauts-de-France pour la réalisation du projet Seine-Nord Europe[60].

- juin 2019 : signature par la Commission européenne le 27 juin 2019 de l’Implementing Act[61], ou décision d’exécution, qui renforce l’engagement de la Commission européenne, en accord avec les États membres concernés, pour la réalisation du plus grand réseau fluvial européen, le canal Seine-Nord Europe.

- novembre 2019 : signature de la convention de financement définitive entre l'État, l'Union européenne et les collectivités à Nesle (Somme) en présence d'Emmanuel Macron, président de la République française.

- mars 2020 : la Société du Canal Seine-Nord Europe, maître d'ouvrage du projet, devient établissement public local[62] : les collectivités territoriales disposent désormais de la majorité des sièges au conseil de surveillance.

- juin 2022 : attribution des premiers marchés publics du tronçon 1 (Compiègne-Passel), suivie en octobre du démarrage du chantier, dont l'achèvement est prévu en 2030[63].

Déclaration d'utilité publique

Une enquête publique sur le projet Seine-Nord Europe s'est déroulée du au .

La déclaration d'utilité publique a été obtenue le [64].

La mise en service était prévue vers 2017 à condition de réunir le financement par un contrat de partenariat public-privé.

Fouilles archéologiques

Les fouilles archéologiques débutent fin par un sondage diagnostic ; par ailleurs, les travaux de construction du canal ne peuvent commencer qu'après la réalisation des fouilles sur l'ensemble du trajet. Il s'agit du plus important chantier de fouilles de France sur 106 km de long et 2 450 hectares à explorer, lequel chantier est à la charge de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP)[65].

En , après une année de fouilles sur 10 % de la surface d'emprise, le bilan révèle la présence de plus de cent sites archéologiques ; la coordination de la cinquantaine d'archéologues en action est assurée par un PC installé dans le village de Croix-Moligneaux. Les découvertes vont du Paléolithique moyen au Moyen Âge.

Le long de la RD 939, près de Marquion, une voie romaine et de nombreuses villas, ainsi qu'un monument funéraire de l'âge du bronze, sont repérés[66].

Avis d'appel public à concurrence

Deux groupes industriels de construction et de concession ont répondu à l'avis d'appel public à concurrence lancé en . Vinci Concessions et Bouygues Travaux Publics ont déposé des projets qui seront départagés jusqu'en .

Financement

Le coût, estimé à 3,6 milliards d’euros en 2006, puis porté à 4,2 milliards d'euros en 2007, puis à 7 milliards en 2013 est finalement réduit à 5,1 milliards d'euros, avec un financement 100 % public, et réparti[67] ainsi :

- Union européenne : 2,1 milliards d'euros ;

- Collectivités (région des Hauts-de-France, région Île-de-France, départements du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais, de la Somme) : 1,1 milliard d'euros ;

- État : 1,1 milliard d'euros ;

- Emprunt : 0,8 milliard d'euros.

Deux groupements (Vinci/Eiffage et Bouygues/Sanef) sont candidats pour ce contrat pour la conception, la construction et l'exploitation-maintenance du maillon français du canal Seine-Escaut.

Le , Bouygues annonçait cesser les études préalables[68]. Affecté par les résultats en chute de Bouygues Telecom, par la très forte baisse du cours de l'action à la Bourse de Paris et par des tensions sociales liées à un licenciement collectif de plus de 500 personnes, le groupe dont l'actuel président, Martin Bouygues, vient de mettre en vente le yacht personnel qui lui avait été livré fin 2010[69], semble traverser des difficultés financières graves et croissantes.

Projet initial de tracé

Attention : le projet de tracé sera vraisemblablement revu, selon les déclarations faites en mars 2013 par Frédéric Cuvillier, ministre délégué aux Transports, à la Mer et à la Pêche.

Le canal d'une longueur totale de 106 km parcourrait 34 km dans le département de l'Oise dont 18 km dans la vallée de l'Oise[70], 19 km dans le Pays Noyonnais[71], 26 km dans la Somme et l'Oise en région agricole[72], 46 km dans la Somme dont 24 km dans la Haute-Somme[73] et enfin 26 km dans le Nord-Pas-de-Calais[74].

Le canal partant de Brunémont, passerait par Marquion, Bertincourt, Moislains, Péronne, Brie, Nesle, Noyon, Ribécourt-Dreslincourt, Janville et Compiègne.

Écluses à bassins d'épargne

Le canal serait équipé de sept écluses : écluse d'Oisy-le-Verger, écluse de Marquion-Bourlon, écluse d'Havrincourt, écluse de Moislains, Pont Canal de Péronne, écluse de Campagne, écluse de Noyon, écluse de Montmacq.

L'avant-projet et l'étude d'impact ont prévu l'expérimentation d'un système d'écluse à bassins d'épargne[75] avec introduction d'eau par le fond du sas, (qui « a fait l'objet d'études sur modèles numérique et physique. Ces études ont permis de dimensionner le circuit d'alimentation du sas et de définir le design le plus approprié à la chambre des vannes de contrôle des écoulements entre les bassins d'épargne et le sas », dont pour la plus grande écluse (de plus de 30 m de hauteur de chute[76]). « Le phénomène d'intumescence dans les biefs, lié au sassement rapide d'écluses de grand volume - et malgré les échanges en circuit fermé d'une fraction majoritaire de ce volume entre le sas et des bassins d'épargne - nécessite des dispositions particulières pour préserver les conditions de navigation dans le canal (...) maîtriser l'onde d'intumescence initiale mais restreint les possibilités d'accélérer le sassement, d'autre part à créer des bassins d'amortissement le long des biefs, préférentiellement implantés au voisinage des écluses, afin de réduire l'amplitude des ondes résultantes dans le canal »[76].

L'écluse type de ce canal doit permettre 24h/24[77] le « passage de convois poussés de deux barges (gabarit Vb de la classification CEMT des voies navigables européennes - juin 1992) : 185 m de longueur, 11,40 m de largeur et 3 m d'enfoncement »[77], avec un cycle de remplissage et vidange de 60 minutes[77].

Trois gammes de hauteur de chute ont été retenues pour les études de conception et standardisation : petite gamme (3 à 8 m), moyenne gamme (8 à 12 m) et grande gamme (12 à 25 m ou plus)[77].

Données géographiques du projet

Aménagements en France

- Écluse fluviale de port 2000 au Havre

- Approfondissement de l’Oise entre Conflans et Compiègne, reconstruction du pont de Mours et modernisation des barrages

- Construction du canal Seine-Nord Europe (voir ci-après)

- Relèvement ou reconstruction des ponts sur le réseau du Nord-Pas-de-Calais ainsi que recalibrage de la Deûle et de l’Escaut

- Doublement de l’écluse de Quesnoy-sur-Deûle par une écluse de classe Vb1 et mise au gabarit Vb de la Lys

- Remise en navigation du canal de Condé-Pommerœul (voir Canal Mons-Condé)

Aménagements en Belgique

- Approfondissement de la Lys, aménagement du canal de dérivation de la Lys, élargissement du canal circulaire de Gand à la classe Vb

- Élargissement du canal entre Gand et les ports de Zeebruges et Ostende à la classe Vb

- Remise en navigation du canal de Condé-Pommeroeul

- Sur le Haut-Escaut, modernisation de barrages et suppression du goulet d’étranglement du pont des Trous à Tournai

- Construction d’une nouvelle écluse à Pommerœul

- Élargissement du canal Nimy-Blaton, reconstruction des écluses du canal du Centre afin de rendre pleinement utilisables les ascenseurs funiculaires pour bateaux de Strépy-Bracquegnies construits, dès les années 1980, dans la perspective du canal Seine-Nord Europe par la Sambre, le port de Charleroi, le canal Charleroi-Bruxelles et le plan incliné pour bateaux de Ronquières vers le port de Bruxelles et le canal de Willebroeck vers l'Escaut et Anvers.

Données générales (de Compiègne à Marquion) - Liaison Seine-Nord Europe

- Emprise : 29 000 hectares

- Longueur : 106 km (34 km dans l’Oise, 46 km dans la Somme et 26 km dans le Pas-de-Calais et le Nord)

- Largeur : 54 mètres (emprise totale comprise entre 100 et 150 m car il faut y ajouter « les talus des berges, les chemins de service qui longent chaque rive, le raccordement au terrain naturel comportant des talus de déblais ou de remblais suivant les cas, et enfin, les fossés collecteurs d'eaux pluviales et d'infiltration »[78])

- Profondeur : 4,5 mètres

- 7 écluses, 3 ponts canaux, 59 ponts routiers et ferroviaires

- 4 plateformes multimodales à Cambrai-Marquion, Péronne-Haute Picardie, Nesle, Noyonnais

- 5 quais céréaliers à Graincourt-lès-Havrincourt, Moislains, Cléry-sur-Somme, Languevoisin-Quiquery et Noyon

- 2 quais de transbordement à Thourotte et Ribécourt-Dreslincourt

- 5 équipements de plaisance à Hermies, Allaines, Biaches, Saint-Christ-Briost et Ercheu

- 2 bassins réservoirs d'eau

- 55 millions de m3 déplacés

Données géographiques Nord-Pas-de-Calais

- Nombre de communes traversées : 32 dans le Pas-de-Calais, 13 dans le Nord ;

- Écluses pour le Pas-de-Calais, trois écluses prévues à :

- Havrincourt (22,50 m de chute) ;

- Marquion/Bourlon (20,11 m de chute) ;

- Oisy-le-Verger (25 m de chute).

- Ponts : 11 ponts routiers, 2 ponts-canaux au-dessus des autoroutes A26 et A29 et un pont de 1 330 m qui franchira la Somme.

Données de terrassement

- Déblais

Le volume des déblais est d’environ 55 millions de m3. La topographie implique des passages en grands déblais. Ces grands déblais (supérieurs à 20 m) représentent un linéaire de 7 860 m et sont situés au niveau des communes suivantes :

- Sermaize sur un linéaire de 140 m ;

- Ercheu et Frétoy-le-Château sur un linéaire de 380 m ;

- Biaches, sur un linéaire de 580 m ;

- Moislains, sur un linéaire de 780 m ;

- Moislains et Étricourt-Manancourt, sur un linéaire de 1 000 m ;

- Etricourt-Manancourt et Ytres, sur un linéaire de 340 m ;

- Ytres, Neuville-Bourjonval et Ruyaulcourt, sur un linéaire de 3 240 m ;

- Hermies, sur un linéaire de 660 m ;

- Oisy-le-Verger, sur un linéaire de 740 m.

- Remblais

Le volume des remblais est d’environ 25 millions de m3. On rencontre des zones de remblais supérieurs à 20 m totalisant un linéaire d’environ 2 640 m au niveau des communes suivantes :

- Saint-Christ-Briost et Villers-Carbonnel, sur un linéaire de 180 m ;

- Éterpigny et Barleux, sur un linéaire de 640 m ;

- Moislains, sur un linéaire de 300 m ;

- Havrincourt, sur des linéaires de 460 et 200 m ;

- Bourlon, sur 20 m ;

- Bourlon et Marquion, sur un linéaire de 660 m.

Notes et références

Notes

Références

- Jean Michel Gradt, « Le canal Seine-Nord Europe va enfin voir le jour », sur lesechos.fr, article du (consulté le ) : « Début des travaux à la fin du premier semestre 2020 pour une inauguration au second semestre 2027 ».

- « Le calendrier du canal Seine-Nord Europe », sur canal-seine-nord-europe.fr (consulté le ).

- « La version pdf du dépliant VNF de janvier 2007 » [PDF], sur http://www.vnf.fr, p. 2.

- ministère chargé du développement durable, « Présentation du projet de canal Seine Nord Europe », sur http://www.developpement-durable.gouv.fr.

- [PDF] Rapport sur le projet de canal Seine-Nord Europe, de janvier 2013, sur cgedd.developpement-durable.gouv.fr. Consulté le 6 juin 2013.

- « Risque de naufrage pour le canal Seine-Nord Europe », Le Monde, 27 mars 2013 [lire en ligne].

- Le Monde - AFP, Le canal Seine-Nord, probable premier grand projet victime de la chasse aux économies, lemonde.fr, 30 août 2012.

- Frédéric Cuvillier « L'enjeu est grand : il faut relancer le transport fluvial », Le Monde, 27 mars 2013, [lire en ligne].

- de Rive 1835, p. 47-48.

- de Rive 1835, p. 48.

- de Rive 1835, p. 48-49.

- de Rive 1835, p. 49.

- Pichault de la Martinière, Mémoire sur la nécessité de modifier la législation des douanes en général, et, en particulier, les lois sur les houilles.

- de Rive 1835, p. 54.

- de Rive 1835, p. 49-50.

- de Rive 1835, p. 50.

- de Rive 1835, p. 50-51.

- de Rive 1835, p. 51.

- de Rive 1835, p. 59.

- Gillet 1984, p. 112

- Gillet 1984, p. 161

- « Le gouvernement donnera son feu vert au canal Seine-Nord en septembre », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le )

- « Picardie : concertation publique pour le choix du tracé définitif du canal à grand gabarit Seine-Nord », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le )

- « Le grand canal Seine-Nord reliera Paris à Dunkerque », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le )

- Dominique Buffier, « Canal fluvial Seine-Nord : le chaînon manquant », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le )

- [PDF] Maurice Bernadet, L'évaluation socio-économique du projet de canal Seine-nord Europe, CNRS UMR5593, Université Lumière - Lyon II, École Nationale des Travaux Publics de l'État, , 15 p. (lire en ligne).

- Eric Besson (2008), Évaluation des grands projets publics ; Diagnostic et proposition ; Prospective, évaluation, novembre 2008, PDF, 44 pages.

- « Picardie : Énorme consensus autour du canal », Le Courrier picard, 22 février 2013.

- France 3 Picardie, L'Union Européenne prête à payer 30 % du canal Seine/Nord.

- « Le projet Seine-Nord Europe entre en eaux troubles », Environnement magazine, 27 février 2013.

- « Port Autonome du Centre et de l'Ouest à La Louvière 7110 », sur www.le-paco.be (consulté le ).

- Commission « Mobilité 21 » (2013), Conférence de presse du 21 février 2013 ; Trame de l'intervention de Philippe Duron» ; Dossier de presse, publié le 21 février 2013.

- Le Moniteur, Philippe Duron va élaguer et hiérarchiser le Snit ; T.B. /17 octobre 2012.

- Martine Robert, Canal Seine-Nord : copie à revoir avant de demander une aide européenne, Les Échos, 25 février 2013.

- Voix du nord, Canal Seine-Nord : le ministre des Transports veut une révision du projet, 22 février 2013, consulté le 8 mars 2013.

- Charlotte Legrand, conférence donnée la semaine dernière par le PACO, RTBF.

- Natura-sciences (2013), Le projet de canal Seine-Nord en questions, 14 janvier 2013, consulté le 9 mars 2013.

- ETD, Cambrai, Schéma Trame verte et bleue du pays du Cambrésis et coulée verte de Cambrai, consulté le 9 mars 2013.

- [PDF] Lettre de mission du 17 avril 2013, sur developpement-durable.gouv.fr. Document consulté le 14 septembre 2013.

- Rapport Pauvros.

- Synthèse du rapport Pauvros.

- Remise du rapport du député Rémi Pauvros sur la mission de reconfiguration du canal Seine-Nord Europe, sur vnf.fr. Consulté le 13 janvier 2014.

- Le canal Seine-Escaut «peut-être moins coûteux et financé à 40% par l'UE», selon Carlo Di Antonio, sur nordeclair.be. Consulté le 3 janvier 2014.

- Sophie Filippi-Paoli, « Le canal Seine-Nord est lancé: les 8 choses qu’il faut savoir pour comprendre le projet », La Voix du Nord, (lire en ligne).

- Canal Seine-Nord : accord financier État-collectivités, Le Figaro, 29 novembre 2016

- « Le canal Seine-Nord Europe », Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, no 5469, , p. 17.

- Cazaillet O, Becart D, Odeyer C, & Cochet P (2008) Water supply to the future Seine-Nord Europe Canal. Bulletin-International Navigation Association, (132), 25-34 (résumé).

- « Caractéristiques d’un canal à grand gabarit », sur http://www.vnf.fr.

- Haydée Sabéran, « Seine-Nord : un canal noyé par le gouvernement », sur liberation.fr, article du (consulté le ) : « le chaînon manquant entre le bassin de la Seine et l’Europe du Nord, a été mise en «pause» par Edouard Philippe ».

- « Canal Seine-Nord: Édouard Philippe maire du Havre avant tout? », sur entreprise.news, article du (consulté le ) : « l'ancien maire du Havre bloque un projet auquel il s'oppose depuis des années ».

- « Un compromis pour relancer le projet du canal Seine-Nord Europe », sur lemonde.fr, article du (consulté le ).

- Elie Julien, « Le canal Seine-Nord Europe dévoile enfin son tracé dans l’Oise », Le Parisien, (lire en ligne).

- Cour des comptes européenne, « Infrastructures de transport de l'UE: accélérer la mise en œuvre des mégaprojets pour générer l'effet de réseau dans les délais prévus » [PDF], (consulté le ).

- Guillaume Roussange, « Le canal Seine-Nord enfin confirmé mais sa viabilité économique reste contestée », sur lesechos.fr, (consulté le ).

- « VNF : L'avenir des voies navigables », La Jaune et la Rouge, no 654, : interview de Thierry Duclaux (X73) dans la revue mensuelle de l'association des anciens élèves et diplômés de l'École polytechnique.

- Alexis Bisson, « Inondations, bruits, pêche… ces interrogations qui subsistent autour du canal Seine Nord », sur leparisien.fr, (consulté le ).

- « Un projet inter-régional », sur http://www.vnf.fr (consulté le ).

- « Canal Seine-Nord Europe » [PDF], sur http://www2.equipement.gouv.fr (consulté le ).

- Direction régionale et départementale de l'équipement Picardie / Somme, « Canal Seine Nord Europe : la consultation sur l’avant-projet est terminée », sur http://www.picardie.equipement.gouv.fr (consulté le ).

- « Conseil d'orientation des infrastructures – Rapport sur les mobilités du quotidien : (rapport Duron) » [PDF], sur ecologique-solidaire.gouv.fr, document du (consulté le ), p. 96-97.

- Commission européenne, « Décision d'exécution (UE) 2019/1118 de la Commission relative au projet transfrontalier Seine-Escaut sur les corridors de réseau central « Mer du Nord – Méditerranée » et « Atlantique », sur eur-lex.europa.eu, (consulté le )

- « Décret n° 2020-228 du 10 mars 2020 modifiant le décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe », sur Légifrance, (consulté le ).

- Canal Seine-Nord : comment le « chantier du siècle » peut irriguer la région, Les Échos, 13 octobre 2022.

- Secrétariat général du gouvernement français, « Décret du 11 septembre 2008 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du canal à grand gabarit Seine-Nord Europe » (consulté le ).

- L'Express, mai 2009, dossier réalisé par Olivier le Naire.

- Maxime Bitter, « ? », Le Moniteur, no 5525, , p. 42.

- « L’Etat et les collectivités s’engagent à cofinancer le canal Seine-Nord pour 2,2 milliards d’euros », sur lemonde.fr, (consulté le ).

- Canal Seine-Nord Bouygues lance une bombe, article du 30 août 2012, sur courrier-picard.fr. Consulté le 30 août 2012.

- (en) French industrialist Martin Bouygues puts luxury yacht up for sale at €67.5m, article du 29 août 2012, sur telegraph.co.uk. Consulté le 30 août 2012.

- « De Compiègne à Passel : Seine-Nord Europe dans la vallée de l’Oise » [PDF], sur http://www.vnf.fr (consulté le ).

- « De Passel à Libermont : Seine-Nord Europe au cœur du Noyonnais » [PDF], sur http://www.vnf.fr (consulté le ).

- « De Campagne à Saint-Christ-Briost : Seine-Nord Europe entre Oise et Somme » [PDF], sur http://www.vnf.fr (consulté le ).

- « De Villers-Carbonnel à Étricourt-Manancourt : Seine-Nord Europe au cœur de la Haute-Somme » [PDF], sur http://www.vnf.fr consulté le=29 novembre 2009.

- « De Ytres à Aubencheul-au-Bac : Seine-Nord Europe entre Artois et Cambrésis » [PDF], sur http://www.vnf.fr (consulté le ).

- Graille, P., Daly, F., Maillet, J. N., & Rigo, P. (2008). Seine-Nord Europe Canal: comparison of two lock concepts with water-saving basins and optimisation of chamber structure. Bulletin-International Navigation Association, (132), 35-47 (résumé).

- Graille, P., Cazaillet, O., Maillet, J. N., & Rigo, P. (2008). Seine-Nord Europe Canal: hydraulic design of locks. Bulletin-International Navigation Association, (132), 49-66. (résumé).

- Le Belleguy, Yann; Brioist, Jean-Jacques and Deleu, Benoit. Étude d'une écluse type à grand gabarit [online]. In: Cox, RJ (Editor). 30th PIANC-AIPCN Congress 2002. Sydney, N.S.W.: Institution of Engineers, 2002: 839-846. Availability: <http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=695446628474809;res=IELENG> (ISBN 1877040096) [cited 20 Jun 14].

- Savey, P. (1979). Voie navigable et environnement. Revue de géographie de Lyon, 54(1), 5-16.

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Marcel Gillet, Histoire sociale du Nord et de l'Europe du Nord-Ouest : recherches sur les XIXe et XXe siècles, Lille, Presses universitaires de Lille, , 642 p. (ISBN 2-86531-020-5, lire en ligne).

- B.L. de Rive, Précis historique et statistique des canaux et rivières navigables de la Belgique et d'une partie de la France, Bruxelles, Leroux, , 665 p. (lire en ligne), p. 47-59.

— Livre numérisé par Google

— Livre numérisé par Google - Revue Travaux : Nicolas Bour, Canal Seine-Nord Europe : maillon central de la liaison Seine-Escaut

- Revue Travaux : Jean-Paul Ourliac, Seine-Nord : un grand canal pour l'Europe