Marché du travail en France

Le marché du travail désigne l'opération de rencontre entre les offres et les demandes d'emplois, étudié par l'économie.

En France, le marché du travail présente à la fois des similitudes avec les autres pays de l'OCDE et des différences, telle qu’un pourcentage élevé de salariés payés au salaire minimum (le SMIC) et un problème fort de dualité entre un secteur protégé et un second secteur sur lequel se concentrent la flexibilité et la précarité. La France partage cette forte segmentation avec l'Italie et l'Espagne[1]. Les marchés du travail des pays Anglo-saxons se caractérisent par une flexibilité du travail plus importante et par une moins grande segmentation des parcours professionnels et des filières de recrutement. Au contraire, selon l'OCDE, il est plus facile de licencier un salarié en France qu'en Allemagne, en Belgique ou aux Pays-Bas[2].

Le marché du travail est très actif : pour Pierre Cahuc[3] chaque jour environ 10 000 emplois sont détruits et 10 000 emplois sont créés. Ce phénomène de destruction créatrice n’est pas spécifique à la France. Pour Pierre Cahuc il y aurait quelque pertinence à invoquer une loi des 15 % qui s’énoncerait de la manière suivante : « à l’échelle d’une nation, chaque année environ 15 % des emplois disparaissent et chaque année environ 15 % d’emplois nouveaux apparaissent »[4]. Néanmoins, la dualité mentionnée plus haut a conduit récemment Claude Picart[5] à diviser par deux les flux d'emplois estimés par Pierre Cahuc : la loi des 15 % valable aux États-Unis deviendrait en France celle des 7 à 8 %. Partant de ces constats, des économistes insistent sur le fait que la persistance d'un taux de chômage élevé en France tient à des problèmes structurels et réglementaires qui expliqueraient également pour partie le faible dynamisme de la croissance française depuis 1994 (le taux de croissance français a été de 1994 à 2004 inférieur en moyenne de plus d’un point à celui des États-Unis[6]).

Le traitement théorique du fonctionnement du marché du travail est fait par l’économie du travail, branche à la fois macroéconomique et microéconomique.

Quelques données sur le marché du travail en France

La force de travail

La population active (c’est-à-dire les personnes ayant un emploi et les personnes à la recherche d’un emploi) constitue le facteur travail. La population active occupée, c'est-à-dire ayant un emploi compte 24,9 millions personnes en 2005, contre 22,3 millions en 1995, soit une augmentation d’environ 12 % en 10 ans (2,686 millions). Le nombre de chômeurs « au sens du BIT » est de 2,717 millions en 2005, contre 2,899 millions en 1995[7]. La majorité de cette croissance de l’emploi a eu lieu au cours de la dernière période de taux de croissance du PIB élevé, en haut de cycle économique, de 1997 à 2001 : 1,9 million d’emplois supplémentaires[8], soit environ 70 % de la progression. Comment se répartit la population active occupée et de quel potentiel de travail dispose la France ?

Répartition du facteur travail

Entre 1954 et 2005, la part des agriculteurs dans la population active est passée de 26,7 % à 2,6 % et celle des entrepreneurs individuels de 12 % à 6,04 %. Aussi, de nos jours, les non-salariés représentent moins de 10 % de la population active. Les employés forment la catégorie socioprofessionnelle la plus importante (29,02 %) suivis des ouvriers (23,9 %), des professions intermédiaires (23,06 %), des cadres supérieurs et professions libérales (14,7 %)[9]. En 2003, la France comptait 5 032 000 fonctionnaires (environ 20 % de la population active occupée) dont 2 543 000 dans la fonction publique d’État, 1 523 000 dans les collectivités territoriales et 966 000 dans les établissements hospitaliers[10].

Le potentiel de travail

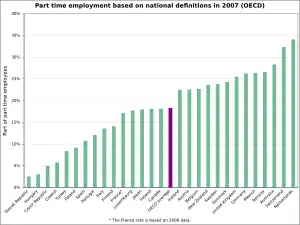

En 2002, la durée annuelle de travail des employés en France était une des plus faibles parmi les pays de l'OCDE, à 1 545 heures ; elle était de 1 815 heures aux États-Unis, de 1 707 heures au Royaume-Uni (mais dans ce cas la part de l’emploi à temps partiel était plus forte qu’en France), de 1 444 heures en Allemagne, de 1 807 heures en Espagne[11]. Parallèlement, la France employait peu deux tranches d’âge : les jeunes de 15 à 24 ans (en 2002, taux d’emploi de 23,3 % contre 55 % aux États-Unis, 61 % au Royaume-Uni, 36,6 % en Espagne) et les personnes de 55 à 64 ans (en 2002, taux d’emploi de 34,2 % contre 59,5 % aux États-Unis, 53,3 % au Royaume-Uni et de 39,7 % en Espagne). Si l’on ajoute que la France avait en 2002 un taux de chômage standardisé de 8,7 % contre 5,8 % aux États-Unis et 5,1 % au Royaume-Uni, on peut dire que la France utilisait peu le potentiel de travail dont elle disposait.

La productivité justifie-t-elle cette modeste utilisation de la main-d'œuvre ? Si l'on considère la productivité par heure de travail, la France est quasiment championne du monde de la productivité, comme a pu l'écrire un peu ironiquement le journal Les Echos[12]. Pour Gilbert Cette, la situation est plus complexe. Pour lui, notre bonne productivité horaire viendrait du faible nombre d’heures travaillées et de l’éviction du marché du travail des moins productifs, en particulier les plus jeunes et les plus âgés. Si l'on tenait compte de ces facteurs, la productivité horaire française serait plus faible que celle des États-Unis. De manière générale, pour cet auteur, la faible utilisation de la main-d’œuvre et une productivité horaire structurelle plus faible expliqueraient que le PIB par habitant de la France soit de 25 % inférieur à celui des États-Unis[13].

Le nombre d'emplois

Ce marché est lié à la création et à la destruction d'emplois.

Au bilan de l'année 2014, l'INSEE annonce la destruction, en France, de 74 000 emplois[14].

En 2019, d'après une étude de l'Observatoire des inégalités, quelque 5,4 millions d’emplois en France sont interdits aux immigrés non-européens, soit plus d’un emploi sur cinq[15].

Chaque année, environ 150 000 offres d’emplois ne trouveraient pas preneur, ce qui ne signifie pas qu’aucun candidat ne s’est présenté (les entreprises concernées reçoivent en moyenne 5 CV. D'après des agents de Pôle emploi : « Pourquoi certaines offres d’emplois ne sont pas pourvues ? On le sait très bien. Parfois, les employeurs laissent l’annonce, même s’ils ont trouvé quelqu’un. Soit par négligence, soit consciemment. Pour les boîtes d’intérim, cela fait un vivier à intérimaires. Surtout, la plupart de ces annonces viennent de secteurs et métiers qui ne paient pas. Les rémunérations sont trop basses par rapport au niveau de qualification demandé. Ou bien les temps de travail sont hyper-fractionnés, et très courts. » D'autre part, certaines annonces sont fantaisistes, voire illégales[16].

La rémunération du travail

La rémunération du travail sera étudiée selon deux grands axes : la part de la masse salariale dans la valeur ajoutée et la répartition de la masse salariale entre les salariés.

La part de la rémunération dans la valeur ajoutée

La rémunération du travail au sens global résulte du partage de la valeur ajoutée, c’est-à-dire de la répartition de la richesse produite par les entreprises. Outre l’entreprise elle-même qui a besoin de garder une part de la richesse produite pour investir et se développer, quatre groupes d’agents économiques se partagent cette richesse, par ordre d'importance : les salariés, les administrations publiques, les créanciers, et les actionnaires.

Dans les années 1970, la part de la valeur ajoutée attribuée aux salariés est monté à des niveaux historiquement haut, notamment sous l'effet de la crise laminant les marges et les profits des entreprises et stimulant des politiques keynésiennes de relance favorables aux salaires. Les effets décevant de ces politiques ont conduit à adopter dans les années 1980 des politiques de "compétitivité", ramenant la part de la valeur ajoutée attribuée aux salariés à des niveaux plus habituels. Cette part, qui était au début des années 1970 un peu inférieure à 70 %, a dépassé ce seuil de 1975 à 1985. Depuis cette date, elle oscille entre 66 % et 69 % de la valeur ajoutée[17]. D’après les experts du CERC[18], la stabilité de la part des salaires dans la valeur ajoutée dans les années 1993-2005, malgré l’introduction des trente-cinq heures, s’expliquerait par des gains de productivité horaire, par des allégements de cotisations patronales et par un ralentissement de la progression des salaires nets.

Ces évolutions à court et moyen terme du partage de la valeur ajoutée s'inscrivent dans la singulière constance de cette valeur sur le long terme. En effet, les travaux empiriques menés par des économistes tels que Keynes ou plus récemment Thomas Piketty[19] montrent que celles-ci semble suivre une loi de répartition 2/3-1/3 en faveur des salaires depuis au moins un siècle.

Au sein de la rémunération du travail, on distingue trois grandes catégories : le salaire net, les cotisations "salariales" (qui, ajoutées au salaire net, forment le salaire brut), et les cotisations "patronales". La situation est complexe car les organismes sociaux[20] qui gèrent les cotisations (sécurité sociale, Unedic) fournissent des services (assurance chômage, retraite, etc.) aux salariés, services qui constituent une forme de rémunération indirecte (notion de "salaire différé") et qui varient dans le temps.

| Part dans la masse salariale des sociétés | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Part des salaires nets | 71,1 % | 65,1 % | 60,4 % | 58,2 % | 59 % | 59,1 % |

| Part des cotisations salariales | 5,1 % | 9,1 % | 12,4 % | 14,6 % | 15,4 % | 16,1 % |

| Part des cotisations patronales | 23,3 % | 25,9 % | 27,2 % | 27,2 % | 25,6 % | 24,8 % |

Entre 1970 et 2005, la part des cotisations salariales dont la rémunération est passée de 5,1 % en 1970 à 16,1 % en 2005. Cette hausse des cotisations sociales et donc à la protection sociale a résulté de l'adaptation du système social à ses besoins de financement, que les problèmes sur le marché de l'emploi ont aggravé (plus il y a de chômeurs et d'inactifs, moins il y a de cotisations et plus il y a de dépenses). Mais cette hausse, qui pèse sur les coûts salariaux et donc sur l'offre d'emploi, a été perçue comme suffisamment défavorable à l'emploi pour qu'on développe des politiques d'"exonération de charges". La part des cotisations patronales, relativement stable, baisse depuis 1993 avec une forte décélération entre 1999 et 2000, sans doute liée à ces exonérations de charge.

Aussi, la part des salaires nets (c’est-à-dire l’argent dont dispose réellement le salarié) dans la rémunération globale, est passée de 71,1 % à 59,1 %, alors que le salaire brut évoluait peu (de 76,2 % à 75,2 %).

Globalement, la part de la valeur ajoutée perçue directement par les salariés diminue depuis les années 1990, tandis qu'augmente celle des cotisations sociales perçues par les administrations publiques au sens large.

Des revenus du travail inégaux

La répartition des salaires est marquée par trois grandes tendances : d’une part, des salariés en nombre de plus en plus grand perçoivent une rémunération du travail qui se rapproche du SMIC (15,1 % des salariés étaient payés au SMIC au (hors secteur agricole et interim)[21]) ; d’autre part, l’écart entre les très hauts cadres, appelés aux États-Unis CEO (Chief Executive Officer), et les autres employés s’accroît ; enfin le phénomène de travailleurs pauvres existe en France mais n’est pas lié au niveau du salaire horaire, mais au faible temps de travail effectué (travail à temps partiel). Selon l’Insee, « les inégalités de salaire journalier diminuent partout ou restent à peu près stables. »[22].

En 2004, le salaire médian mensuel à temps complet (c’est-à-dire que la moitié des salariés à temps complet percevait un salaire inférieur à ce salaire, et l’autre moitié un salaire supérieur) s’élevait à 1 849 euros[23], tandis que le SMIC en 2006 était de 1 254 euros[24]. Fin 2003, le salaire net mensuel moyen d'un employé du privé était de 1 226 euros, celui d'un ouvrier de 1 326 euros. Dans le public, le salaire moyen mensuel d'un employé et d'un ouvrier était de 1 550 euros[25]. En 2006 si les revenus nets moyens des catégories ouvrières et intermédiaires de la fonction publique d'État et hospitalière (catégories B et C) restaient supérieurs à ceux obtenus dans le privé, les revenus des cadres de la fonction publique (catégorie A) étaient, eux, inférieurs en moyenne à ceux des cadres du privé. Un des facteurs explicatifs est la comptabilisation du personnel enseignants, dont les revenus net annuels sont très inférieurs à ceux des autres cadres de la fonction publique (2 319 euros net par mois contre 3 518 euros net par mois) dans la catégorie A de la fonction publique[26]. De 1998 à 2004, le salaire moyen net annuel a augmenté de 0,6 % l’an en France contre 0,9 % en Allemagne. Les employés ont été les grands perdants, leur salaire annuel net moyen ayant régressé de 0,2 % l’an[27]. L’inflation ayant été sur la période supérieure à l’augmentation des salaires nets moyens explique peut-être la très grande sensibilité des salariés à la hausse des prix et leur sentiment de perte de pouvoir d'achat. Autre différence persistante, la différence de rémunération hommes / femmes. En 2000, le salaire moyen d'une femme travaillant à temps complet représentait 81,6 % de celui des hommes[28].

En 1965, un CEO gagnait 25 fois le salaire moyen d’un ouvrier ; ce chiffre est passé à 56 fois en 1989 et à 116 fois en 1997[29]. En 2005, le rapport entre un PDG et un salarié serait aux États-Unis de 1 à 411[30]. En France[31], le rapport entre les rémunérations annuelles en équivalent temps complet des 10 % les mieux payés et les 10 % les moins payés est de 3,4, un des taux les plus élevés d’Europe : la Suède est à 2 et le Royaume-Uni à 3,2[32]. Ces chiffres ne traduisent que partiellement la réalité : en effet, les écarts se sont surtout accrus entre les salaires d’un tout petit nombre de dirigeants et les autres, phénomène encore amplifié par les attributions de stock-options (processus qui permet au dirigeant d’acheter des actions à bas prix pour l’intéresser à l'évolution du cours de l'action de leur entreprise). Dans une étude récente[33], portant sur la période 1966-2001, Thomas Piketty et Emmanuel Saez, ont montré qu'aux États-Unis le revenu médian a progressé de 11 %, le revenu des 10 % les plus riches de 58 %, celui des 1 % les plus riches de 121 %, celui des 0,1 % les plus riches de 236 % et celui des 0,01 % les plus riches de 617 %.

En France, les 10 % de salariés aux revenus du travail les plus élevés ont une durée annuelle de travail 3,3 fois supérieure à celle des 10 % des salariés aux revenus les plus faibles. Ceux-ci ne travaillent en moyenne que 13 semaines par an contre 51 semaines pour les mieux payés ; de même leur temps de travail hebdomadaire moyen est d’environ 22 heures contre 38 heures. Aussi, si en France le rapport des taux de salaire horaire est de 2,8, le rapport de revenu entre les 10 % de salariés les mieux payés et les 10 % les moins bien payés est de 13,4 du fait des différences de durée de travail. Ce rapport est encore plus marqué (de 1 à 18) chez les femmes[34].

Selon Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, la part de femmes en activité professionnelle et pauvres en France est passée de 5,6 % à 7,3 % entre 2006 et 2017. l'ONG Oxfam France souligne que « La France compte plus de deux millions de travailleurs pauvres et traverse une crise sans précédent de son modèle social. La situation est préoccupante pour les femmes »[35].

Une forte segmentation à la Doeringer et Piore

Les économistes, à la suite notamment des travaux de Doeringer et Piore de 1971, distinguent un secteur protégé où les salaires sont élevés et les emplois stables et un second secteur où les salaires sont plus faibles et les rotations d’emploi fréquentes. Une des caractéristiques principales du secteur protégé est la constitution en son sein d’un marché du travail interne (voir Théorie des insiders-outsiders).

En France, peuvent être considérés comme faisant partie du secteur protégé les fonctionnaires : fonction publique d'État, fonction publique territoriale (collectivités territoriales) et fonction publique hospitalière. Ces secteurs offrent l'emploi à vie pour les titulaires, favorisent la promotion interne (entre les catégories de fonctionnaire) et possèdent leurs propres systèmes de formation (pour les catégories A, les plus connues sont l'ENA, les Écoles de la Santé, l'École nationale de la magistrature, et partiellement, les Écoles normales supérieures et l'École Polytechnique, etc.). Font également partie du système protégé, mais de façon moins parfaite, les employés des grandes entreprises françaises du CAC 40, qui pratiquent peu de grand plans sociaux de licenciement et privilégient la gestion du personnel sur la durée (par exemple, gel des embauches pendant quelques années).

La question de savoir pourquoi de tels systèmes prennent naissance et perdurent a longtemps intrigué les économistes. Dans le cas français, marqué par une longue tradition administrative, il semble très probable que la notion de salaire d’efficience liée au risque moral explique en partie les choses. En effet, quand la décision d’un fonctionnaire peut engendrer des gains ou des pertes importants, il faut éviter qu’il ne cède à la tentation d’éventuels corrupteurs. Il y a donc intérêt à le payer et à lui assurer une carrière qui le dissuade de céder aux tentations. Ayant peu de chances de trouver un emploi similaire qui, sur la durée, lui rapporte autant, tant pécuniairement qu’en termes de prestige social, il aura intérêt à rester honnête. Si cette explication semble valable pour l’administration des finances, qui a été longtemps une des matrices de l’administration française, elle semble peu pertinente pour ce qui constitue actuellement la majorité des emplois de la fonction publique. Dans ce cas, une autre version du salaire d’efficience semble plus pertinente. En effet, dans ces secteurs, les personnes travaillent en équipe et il est difficile d’observer leur productivité, par ailleurs il est requis assez souvent un travail en continu qui exige de ne pas recourir à une grande rotation du personnel.

Par contre, la théorie du capital humain semble ne pas pouvoir rendre compte de cette différenciation, les études n'ayant pas montré de différences notables entre les salariés des deux secteurs[36]. Si la notion de capital humain est peu explicative, il est remarquable, au niveau sociologique, que les personnes qui le peuvent vont mobiliser leur capital social pour rentrer dans les grandes écoles administratives qui, en France, sont la voie d’accès aux classes dirigeantes.

En général un système dual semble conduire à un chômage persistant[37]. Les salaires du secteur protégé étant plus élevés que ceux du second secteur, les gouvernements sont tentés d’agir sur le SMIC pour réduire les écarts, mais ce faisant ils détruisent des emplois, les salariés apportant moins à l'entreprise que le salaire minimum ne pouvant être embauchés. De plus, une hausse du SMIC entraîne à son tour une hausse des salaires du secteur protégé. Par ailleurs, des études[38] semblent montrer que le secteur protégé préfèrerait embaucher des chômeurs plutôt que des salariés du secteur secondaire ; aussi, ceux qui veulent vraiment intégrer le secteur primaire paraissent avoir intérêt à se mettre sur liste d’attente en restant au chômage. Une étude récente de l'Insee réalisée par Claude Picart[39] a montré que si le secteur protégé était aux yeux des salariés très attractif c'était aussi celui qui créait le moins d'emploi[40]. Par ailleurs, cette étude souligne que la flexibilité n'est pas également partagée et qu'elle est supportée pour l'essentiel par les mêmes personnes : 6 % des salariés effectuent 55 % des mobilités individuelles[41].

Évolution des formes d'emploi salarié

En 2005, 19,2 millions de personnes travaillaient en contrat à durée indéterminée (CDI), 1,7 million en contrat à durée déterminée (CDD) et 600 000 comme intérimaires[42]. La part des emplois à durée limitée (intérimaires, contrats à durée déterminée, contrats aidées et apprentis) est passée de 3,9 % de l'ensemble en 1985 à 10,6 % en 2005[43].

| Part de temps partiel dans l'emploi en % | Allemagne | États-Unis | France | Royaume-Uni |

|---|---|---|---|---|

| Année 2005 | 21,8 % | 12,8 % | 13,6 % | 23,6 % |

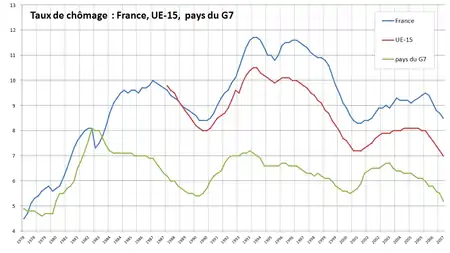

Évolution comparée des taux de chômage en France et dans d'autres pays

Le taux de chômage traduit un déséquilibre sur le marché de travail : toute la main d'œuvre disponible ne trouve pas à s'employer ou refuse les emplois existants. Le graphique joint montre qu'à partir de 1984, le taux de chômage en France s'éloigne de celui du taux moyen de chômage de l'OCDE qui tend à décroître.

| Taux de chômage harmonisé | 1983 | 1985 | 1990 | 1995 | 1997 | 2000 | 2003 | 2006 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Danemark | 8,4 % | 6,7 % | 7,2 % | 6,7 % | 5,2 % | 4,3 % | 5,4 % | 3,9 % |

| Allemagne | 8,1 % | 8,0 % | 7,8 % | 8,0 % | 9,3 % | 7,5 % | 9,3 % | 9,8 % |

| France | 7,7 % | 9,6 % | 8,5 % | 11,1 % | 11,5 % | 9,1 % | 9,5 % | 9,5 % |

| Royaume-Uni | 10,8 % | 11,2 % | 6,9 % | 8,5 % | 6,8 % | 5,3 % | 4,9 % | 5,3 % |

La France, en 1983, avait un taux de chômage inférieur à celui du Danemark et du Royaume-Uni. Par contre à partir de la fin des années 1980, la situation s'inverse. Le Danemark et le Royaume-Uni devront attendre la seconde moitié des années 1980 pour passer sous le seuil de 6 %. La France, de son côté, a systématiquement, depuis la fin des années 1980, un taux de chômage supérieur à ces pays.

Les analyses du déséquilibre du marché du travail

Le marché du travail en France souffre d’un déséquilibre persistant qui se traduit par un chômage important, très largement au-dessus du chômage frictionnel (ou chômage de mobilité), c’est-à-dire de celui lié au fait qu’il y a toujours un nombre important de personnes qui sont entre deux emplois. Les économistes se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles la France était l’un des pays où le taux de chômage ne semble pas pouvoir descendre au-dessous de 8,5 %. Cela les a amenés à affiner leurs études et à mieux prendre en compte les pratiques des pays où le taux de chômage est plus faible.

Les barrières à l’entrée

Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune

Une barrière à l’entrée est un obstacle de nature soit juridique (numerus clausus, autorisation administrative d’exercer, licence, nombre d’années d’études et sélection très poussée, monopole d’État...), soit économique (nécessité de produire en grande quantité pour atteindre des économies d’échelle), soit technologique (lorsqu’il est nécessaire de posséder une technologie difficile d’accès). Si les barrières à l’entrée sont faibles, il y aura sur le marché une plus grande concurrence qui favorisera non seulement la baisse des prix, mais aussi l’innovation et la productivité dont des études récentes[44] ont montré qu’elles avaient des effets positifs à la fois sur l’emploi et sur les chances de survie des entreprises.

La France se heurte à des problèmes de barrières à l’entrée, lointain avatar des privilèges et des corporations de l’Ancien Régime. En 1959, Jacques Rueff, mécontent que le plan de stabilisation Pinay-Rueff n’ait pas traité le problème des « corporatismes intérieurs », reçut mission de rédiger avec Louis Armand un « Rapport sur les obstacles à l’expansion économique » qui, si l’on en croit Chelini[45] ne fut guère suivi. Dans leur Rapport au ministre de l’Économie et des Finances et de l'Industrie, et au ministre de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale dit « Rapport Cahuc-Kramarz », Pierre Cahuc et Francis Kramarz ont, pour partie (car leur étude ne touche pas que ce problème), été conduits aux mêmes constats.

Les rapports récents ont également conduit à constater que l’emploi dans les services était plus faible en France qu’ailleurs. Cahuc et Kramarz[46] notent que si « la France avait le même taux d’emploi que les États-Unis dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration, elle aurait 3,4 millions d’emplois supplémentaires ; la même comparaison avec les Pays-Bas aboutit à 1,8 million d’emplois ». Pour expliquer ces différences, les auteurs mettent en exergue les règlementations qui restreignent l’entrée dans ces secteurs. Pour la profession de chauffeur de taxis, soumise à une licence, – et qui étaient déjà dans le collimateur de Jacques Rueff –, la situation est à peu près identique. En Irlande qui, en 1999, était dans une situation assez similaire à celle de la France, une modification de la réglementation a permis de multiplier le nombre de taxis par 3,5 en moins de cinq ans[47].

Dans les services spécialisés d’avenir exigeant des savoir-faire élevés et potentiellement créateurs d’emplois de bons niveaux, la situation est la même. Les professions juridiques sont très réglementées, ce qui pèse sur leur compétitivité, sur l'innovation de leur offre et gêne la constitution d'entreprises ayant la taille critique qui leur permettrait de concurrencer leurs homologues étrangères. Il en est de même dans le domaine comptable, le diplôme d'expert-comptable requiert de 7 à 8 ans contre 5 à 6 dans les autres pays. Un rapport de l’IHS (Institut für Höhern Studien) pour la communauté européenne a établi un indicateur de barrières à l’entrée tenant compte des exigences de diplôme, des voies d'entrée, des numerus clausus, de la possibilité de recourir à la publicité etc. pour quelques professions. On peut voir, dans le tableau ci-dessous, que dans deux secteurs où le Royaume-Uni détient des positions fortes, la comptabilité et les professions juridiques, les barrières à l’entrée sont moindres qu’en France.

| Pays | Professions comptables | Professions juridiques | Architectes | Ingénieurs | Pharmaciens |

|---|---|---|---|---|---|

| Allemagne | 6,1 | 6.5 | 4.5 | 7.4 | 5,7 % |

| France | 5,8 | 6,6 | 3,1 | 0 | 7,3 |

| Italie | 5,1 | 6,4 | 6,2 | 6,4 | 8,4 |

| Royaume-Uni | 3,0 | 4.0 | 0 | 0 | 4.1 |

| Suède | 3,3 | 2,4 | 0 | 0 | 12 |

Dans le domaine du commerce, le rapport Cahuc & Kramarz[44] cite une étude de Marianne Bertand et Francis Kramarz[48] ainsi que des articles d’auteurs de différents pays tendant à montrer qu’une plus grande ouverture des hypermarchés est à la fois créatrice de plus d’emplois et de baisse des prix. Ici, ce qui est très clairement visé, c’est la loi Royer de 1973 qui d'après ces économistes aurait coûté 1 300 emplois par an. Par ailleurs, on estime que la loi Galland a conduit à un surplus d'inflation de 0,1 à 0,2 point par an[49] (voir Secteur de la grande distribution).

Le rapport Camdessus est en général moins explicite que le rapport Cahuc & Karmarz sur les points que nous venons d’aborder. Par contre, il évoque un sujet qui avait donné lieu au début des années 1960 à une forte opposition entre Jacques Rueff et Wilfrid Baumgartner, alors gouverneur de la Banque de France[50] : l’élimination des distorsions sur les marchés bancaires et financiers. Si la libéralisation financière a déjà été effectuée dans les années 1980, il resterait, selon les rapporteurs, à mieux drainer l'épargne vers le capital-risque en supprimant les distorsions fiscales qui la poussent vers les placements obligataires.

Le salaire minimum en France

En France, le SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti) a été créé le . Son montant était fixé par la commission supérieure des conventions collectives. Il a été remplacé, le , par le Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) fixé par le gouvernement.

Depuis l’article de Stigler de 1946[51], les économistes connaissent les avantages et inconvénients d’un salaire minimum horaire, les études récentes n’ayant modifié qu’à la marge les conclusions de cet article. Dans un marché de concurrence pure et parfaite, pour attirer de la main-d'œuvre les employeurs seraient obligés de fixer des taux de salaire pratiquement égaux à la productivité des salariés qu’ils recrutent. Mais dans la réalité, comme chercher du travail demande des efforts et du temps, les salariés ne sont pas à même de négocier au mieux leur salaire, aussi l’entreprise peut les rémunérer à un taux qui peut être assez largement inférieur[52] à leur productivité. Dans ce cas, le salaire minimum horaire contribue à réduire l'écart et incite un plus grand nombre de personnes à venir sur le marché du travail ce qui est positif pour la croissance économique. Par contre si le taux de salaire horaire est fixé plus haut que la productivité des salariés, alors les entreprises auront tendance à licencier ces personnes ou à ne pas les embaucher. Au début des années 2000, la situation était assez différente sur ce point en France et aux États-Unis.

En France, il n’existe pas de statistiques sur ce que pensent les économistes sur certaines questions clés comme aux États-Unis. Mais la lecture d’études semblait montrer qu’un nombre important d’économistes reconnus avaient tendance à considérer qu’en France ce seuil a été largement dépassé. Cahuc et Zylberberg[53] notaient en 2004, qu’en France, en , en tenant compte des allégements de charges, le coût du travail horaire au niveau du salaire minimum était de 65 % supérieur à celui des États-Unis. L’Insee a montré en 2000 qu’« une augmentation de 10 % du Smic détruirait environ 290 000 emplois [...] à long terme »[54].

Un niveau élevé du salaire horaire minimum a l’avantage de réduire les inégalités des salariés travaillant à temps plein. En France, le rapport entre les salaires entre les 10 % de salariés à temps plein les mieux payés et les 10 % les moins bien payés est passé de 3,5 en 1950 à 4,1 en 1966, puis à 2,8 en 2002, alors qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni, il est passé de 3,5 en 1982 à 4,3 en 1995[55]. Par contre, en France le nombre de chômeurs est plus élevé et les experts du CERC notent que les salariés ayant les revenus annuels les plus bas travaillent très peu de temps par an, ce qui fait que les différences de revenus ne sont pas de 1 à 2,8 mais de 1 à 13, comme nous l’avons déjà vu. Des économistes, et l’OCDE, soulignent que les inégalités de revenus peuvent être corrigées d’une meilleure manière, au moyen de versement de revenu complémentaire comme la prime pour l'emploi (PPE) ou le Revenu de solidarité active (RSA), sans provoquer les effets négatifs d’un salaire minimum trop élevé qui bride la création d’emplois.

Pour éviter que les hommes politiques élus ne soient tentés de monter le SMIC au-dessus du taux de productivité des salariés, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin avait envisagé d’en donner la gestion à une autorité indépendante. En effet, la faiblesse et la démagogie des hommes politiques fait intervenir ceux-ci au moyen de « coup de pouce » plus souvent qu'une bonne gestion des choses ne l'exigerait. À nouveau, Nicolas Sarkozy envisage en 2007 de confier la fixation du SMIC à une autorité indépendante, à l’image de la Low pay commission britannique.

Segmentation contrats à durée déterminée, contrats à durée indéterminée et contrat unique

Dans la théorie des marchés contestables, deux problèmes se posent pour qu’un marché soit concurrentiel : les barrières à l’entrée et les barrières à la sortie. Les barrières à la sortie, dans le cas de l’industrie, ce sont les coûts irrécupérables que doit supporter une entreprise dans le cas où elle quitte le marché. La notion de barrières à la sortie appliquée au marché du travail conduit à montrer que le coût du licenciement, lors de la sortie du salarié, pèse sur les embauches que réalisent les entreprises. Cette idée sous-tend, nous semble-t-il, le travail pionnier en France d’Olivier Blanchard et de Jean Tirole. Pour eux, la dualité contrat à durée déterminée (CDD), contrat à durée indéterminée (CDI) proviendrait d’un effet de seuil « c’est-à-dire [de] l’augmentation des coûts de la protection de l’emploi[56] » qui, dans leur modèle, semble essentiellement venir des coûts inhérents aux procédures longues et lourdes des licenciements économiques (« incertitude juridique »). Leur solution est double. D’une part, le juge n’interviendrait plus dans les licenciements économiques, les salariés touchant uniquement les allocations chômage, auxquelles ils ont droit, d’un organisme également chargé de les aider à se reclasser. D’autre part, pour responsabiliser les entreprises et pour leur faire supporter une partie des coûts qu’elles font supporter à la collectivité, celles-ci devraient verser dans ces cas un supplément de cotisations.

Cette idée sera reprise et modifiée dans le rapport Cahuc Kramarz de 2004. Ces auteurs notent que les lois sur les licenciements collectifs sont souvent détournées et qu’elles ne bénéficient qu’à ceux qui sont les mieux informés des procédures. Cela les amène à vouloir fiscaliser et d’une certaine manière à étatiser la gestion du chômage ou de la période de transition entre deux emplois là où le rapport Blanchard Tirole suggérait des modes de gouvernance plus innovants. Par ailleurs, Cahuc et Karmarz proposent qu'en cas de licenciement une indemnité soit versée au salarié et que parallèlement l'entreprise s'acquitte d’une contribution de solidarité proportionnelle à la rémunération totale perçue entre la date de signature du contrat et la date de rupture. Là aussi, on peut préférer l’idée suggérée, mais non retenue in fine par le rapport de Blanchard et Tirole, d’un taux de cotisation variable suivant les entreprises, un peu à la manière de ce qui existe en France en matière de cotisation d’accidents du travail. C’est dans cette version que les experts du CERC[57] estiment intéressante la proposition de Blanchard et Tirole.

Le point faible de ces rapports réside dans le fait que s’ils examinent les licenciements pour faute des salariés et les licenciements économiques, ils oublient les licenciements arbitraires. Aussi, très vite les juristes vont mettre en garde contre l’abandon du contrôle judiciaire sur le motif réel et sérieux du licenciement et rappeler l’existence de norme juridique internationale. Les rapporteurs du CERC[58] seront également très réservés sur la notion de contrat unique et préfèreront, dans une démarche voisine mais différente, préconiser un rapprochement des droits associés aux différents contrats.

Ces travaux semblent avoir partiellement été à l'origine du Contrat première embauche (CPE) et du Contrat nouvelles embauches (CNE). Concernant la dualité contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée deux grandes courants de pensée, assez proches par ailleurs, semblent s’affronter. D’un côté les partisans du contrat unique, souvent des économistes et d’un autre côté ceux qui tels les rapporteurs du CERC (plus proches des syndicats) et certains juristes voudraient resserrer l’utilisation des CDD, notamment des CDD d’usage, et améliorer les CDD sur le plan de la protection sociale, de la formation et de l’accès au logement.

Incitations et aides au retour à l’emploi

Un des problèmes en France est le faible différentiel qui peut exister parfois entre les revenus issus des transferts sociaux que l’on touche hors activité et les salaires d'activité les plus bas, menant à des trappes à inactivité. Une enquête de l’Insee montre que, parmi les personnes qui ont repris une activité, 11 % des personnes interrogées répondent avoir perdu financièrement à occuper un emploi et 21 % répondent que leur situation est identique[59].

La prime pour l’emploi (PPE) créée en visait à éviter ce piège économique. Toutefois, par rapport aux dispositifs étrangers, ce système serait complexe, peu lisible par les bénéficiaires et peu incitatif, car pas assez ciblé sur les populations en ayant le plus besoin : les foyers avec un ou plusieurs enfants[60]. Concernant l’indemnisation du chômage, une étude[61] montre que le taux de reprise d’emplois entre 1986 et 1992 s’accélère à la fin de la période d’indemnisation ou lorsque celle-ci commence à baisser, ce que confirme les expériences étrangères.

Deux propositions s'opposent à ce sujet: d'un côté, certains préconisent des sanctions et des contrôles de recherche d'emploi, et des aides liées à la recherche d'emploi (telles que le RSA de Martin Hirsch); de l'autre, certains préconisent de mettre en place une allocation universelle, inconditionnée, à la fois pour des motifs d'ordre économique et de justice.

Travail et croissance

La croissance potentielle[62], c’est-à-dire la croissance qu’une économie est capable de soutenir sans tensions correctrices, est déterminée par les facteurs travail et capital. Des études menées à la fin des années 1950 et au début des années 1960 par Robert Solow (voir modèle de Solow) aux États-Unis et par Jean-Jacques Carré, Paul Dubois et Edmond Malinvaud ont montré que de 1951 à 1969 les facteurs travail et capital productif n’expliquaient que 2,6 % des 5 % de croissance[63]. Le surplus vient d'une troisième composante, appelée parfois facteur résiduel ou productivité globale des facteurs, constituée du progrès technique, de l’amélioration de la gestion des entreprises et des économies, et du capital humain. Ces études ont conduit les économistes à s'intéresser davantage au progrès technique et plus généralement à ce troisième facteur. C'est dans ce cadre qu'a été développée, depuis la fin des années 1970, la théorie de la croissance endogène. Ici, le progrès technique n'est plus considéré comme une donnée exogène, mais au contraire comme une donnée endogène, c’est-à-dire dépendant à la fois d’investissements dans l'éducation des individus (Robert Lucas) et de dépenses faites en matière de recherche et développement (Robert Barro) et d'infrastructures. Ces théories (croissance endogène et théorie plus classique - capital, travail - dont elle est, pour partie, un raffinement) sous-tendent les trois grands axes de réflexion actuels sur le travail : le problème de la quantité de travail, la formation de la main-d'œuvre et enfin le problème du lien entre travail et progrès technique. La qualité des insitutions (respect de l’État de droit, efficacité des administrations, lutte contre la corruption, dialogue social...) est également évoquée comme favorisant la croissance, et expliquant le sous-développement des Pays en développement (voir Économie des institutions).

Croissance potentielle et force de travail

Si, de nos jours, les économistes et les politiques sont tellement focalisés par la croissance potentielle, comme en témoignent les nombreux rapports disponibles dont certains (Rapport du CERC de 2006, Rapport réalisé par un groupe de travail dirigé par Michel Camdessus) ont été faits de façon bipartisane[64], c’est que la France décroche en matière de croissance vis-à-vis des autres pays de l’OCDE. De 1993 à 2005, le taux moyen de croissance de la France a été de 2,1 % par an contre 2,9 % au Royaume-Uni et 3,2 % aux États-Unis[65]. Si l’on calcule l’évolution du PIB de 1994 à 2004, celui des États-Unis a augmenté de 45 % environ et celui de la France de 25 %, soit un écart de 20 points[6].

Le rapport Camdessus[66] est pessimiste sur la croissance potentielle en France qu’il voit passer, si rien n'est fait, de 2,25 % à 1,5 % ou 1,75 % par an, d'ici dix ans. Deux causes majeures sont avancées pour expliquer le décrochage de la croissance en France : le déficit de travail et le poids et l’inefficacité de la sphère publique[67]. Concernant le premier point, ce rapport marque un tournant dans l’approche, par des personnes proches des sphères du pouvoir, du problème de l’emploi[68]. En effet, alors que jusque-là le chômage était vu comme une fatalité résultant d’un excès de main-d'œuvre par rapport aux besoins, ici, comme chez Gilbert Cette, c’est le manque de main-d'œuvre au travail qui explique en partie l'écart de croissance de la France par rapport à d'autres grands pays industriels. Il s'agit là d'une inflexion forte dans l'approche du travail en France. En effet jusque là, les politiques de l'emploi peu ou prou reposaient sur l'approche en termes de masse fixe de travail connue sous le nom de sophisme d'une masse fixe de travail (en anglais : lump of labour fallacy) qui veut que dans un pays il y ait une quantité d’emplois déterminée et fixe de travail qu’il conviendrait de partager au mieux. C'est ainsi qu'en France on a longtemps tendu à éloigner du marché du travail les plus jeunes et les plus âgés ainsi qu’à réduire le temps de travail, par exemple par le passage aux 35 heures[69].

Si l’on s’interroge sur les raisons de ce revirement, il faut certainement tenir compte des performances décevantes, tant en termes de chômage que de croissance, des politiques suivies en France comparées aux résultats obtenus par les autres grands pays industriels (Allemagne exceptée, mais depuis ce pays a changé de cap à partir du mandat du chancelier Gerhard Schröder, et par ailleurs le pays a dû affronter la réunification qui a lourdement pesé sur la croissance et les finances publiques). Quoi qu’il en soit, ce rapport semble en phase avec l'analyse de nombreux économistes tels que Paul Krugman[70] ou Pierre Cahuc[71], même si certains altermondialistes tel René Passet[72], sont très critiques. En fait, l’opposition vient du sens de la corrélation : est-ce que le plein emploi vient de la croissance ou est-ce que la mise en activité de plus de personnes entraîne la croissance ?

De nos jours, la thèse selon laquelle l’emploi total dépend de la population qui souhaite travailler a largement été démontrée par les faits. Souvent sont cités en exemples, l’arrivée des rapatriés d’Algérie en France ou l’afflux d’immigrants cubains en Floride (exode de Mariel[73]) sont deux arrivées importantes de main-d'œuvre n’ayant pas conduit à une hausse du chômage. Un article d’Angrist et Kugler (2003), comparant les effets d’un afflux d’immigrés aux États-Unis et en Allemagne, montre qu’ils ont des effets différents et moins favorables en Europe du fait du degré de protection de l’emploi et de rigidités dans le secteur productif marchand[74].

Certains économistes[75] raisonnant dans le cadre précédent, montrent que la diminution de la population française en âge de travailler à partir de 2006-2008 ne permettra pas, à elle seule, de faire diminuer le chômage, puisque la diminution de main-d'œuvre devrait entraîner une diminution d'emplois.

Travail et Formation

Pour les nouvelles théories de la croissance, la formation et les savoir-faire sont devenus des atouts très importants, à la fois pour la croissance économique et au niveau individuel pour trouver un travail. Des économistes Theodore W. Schultz et Gary Becker ont élaboré la notion de capital humain pour souligner l’importance pour une personne d’investir dans sa propre formation. Mais, la volonté ne suffit pas, il faut aussi des structures adaptées. Si la France consacre des moyens importants à l’enseignement primaire et secondaire (4,2 %) du PIB en 2002 — en Europe seule la Suède fait mieux (4,6 %) —, en revanche elle ne consacre que des moyens relativement modestes à l’enseignement supérieur et l’université semble être le parent pauvre. Globalement les établissements supérieurs français sont mal situés dans les classements internationaux des centres d'enseignement supérieur (comme le classement de Shanghai). Cette situation est dramatique lorsqu’une majorité d’économistes voient dans le progrès technique et l’économie de la connaissance[76] un des moteurs principaux de la croissance et de la richesse des pays. Globalement, le secteur de l’enseignement supérieur est entré dans une phase de réflexion sur la manière de mieux assurer ses missions et d’atteindre un meilleur rang mondial. Toutefois, son cloisonnement et sa spécialisation très poussée, entre d’une part l’université destinée à fournir des chercheurs et un personnel spécialisé et d'autre part les grandes écoles destinées à former des ingénieurs et des dirigeants ne semble pas favoriser l’interdisciplinarité nécessaire à la recherche et à la société de l’innovation.

Travail et progrès technique

En général, pour les économistes, le progrès technique détruit à court terme des emplois dans un secteur, car il est fait appel à moins de main-d’œuvre pour produire une même quantité de biens ou services. Par contre, à long terme et dans l’économie en général, le progrès technique est créateur d’emplois[77]. En effet, les gains induits par la hausse de la productivité sont partagés (fordisme) entre les entreprises, les salariés qui voient leur salaire augmenter et les consommateurs qui voient le prix des produits baisser (voir par exemple sur ce point la baisse des prix, ces dernières années, des ordinateurs portables). Ce mécanisme conduit à une hausse de la demande et donc à la mise en œuvre de nouvelles unités de production qui induit à son tour une hausse de la demande de travail.

Par ailleurs, le progrès technique conduit à l’apparition de nouveaux secteurs comme le montre au cours des années 2000 le développement du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC). Les nouveaux produits et la maîtrise de nouvelles technologies sont importants pour maintenir de hauts salaires à ceux qui travaillent, et joue un rôle sur la compétitivité des produits français. Rappelons ici que de 2000 à 2005 le commerce extérieur a fait perdre en moyenne 0,5 point de croissance annuelle, alors qu’il en a fait gagner 1 à l’Allemagne[78]. Une conséquence du progrès technique est qu'une partie de la main-d’œuvre doit passer d’un secteur à l’autre, phénomène que Alfred Sauvy a appelé la théorie du déversement. Ces mutations impliquent que les salariés soient formés tout au long de leur vie et que les jeunes reçoivent des formations adéquates, ce que tentent de faire le système scolaire et les organismes de formation continue et de soutien aux chômeurs.

En France et en Europe[79] hors Suède et Danemark, la recherche est un peu négligée et le lien recherche-entreprise qui permet de profiter à plein du progrès technique est usuellement considéré comme n'étant pas ce qui se fait de mieux. Le CNRS est vu comme trop rigide. D’une façon générale, l’effort de recherche et développement en France est supérieur à celui de l’Union à 15 (2,2 % du PIB en 2004 contre 1,9 %), mais loin des pays comme la Suède (3,7 % du PIB) ou la Finlande (3,5 % du PIB), deux pays qui ont connu de 1993 à 2005 une forte croissance[80]. Pour faire évoluer les choses, l'Union Européenne a défini en 2000 la stratégie de Lisbonne qui vise à faire en 2010 de l’Europe « l’économie de la connaissance la plus performante et la plus dynamique du monde ». Pour l'instant, le bilan est pour le moins décevant pour la France.

En France, la réflexion sur ce point a commencé un peu plus tard et a débouché sur la mise en place, dans une vision très dirigiste, de pôles de compétitivité qui visent à mieux intégrer les universités dans le tissu économique de manière qu’elles aient un rôle d’entraînement similaire à celui de l’Université Stanford sur la Silicon Valley. Pour l'heure, ces pôles semblent pénalisés par la tradition étatique française où la haute fonction publique ne se perçoit pas comme servant de soutien technique à la société mais comme étant son guide, ce qui crée des tensions[81] entre les représentants de l'État et les autres partenaires.

La qualité de vie au travail

C'est un sujet dont s'occupe dans les grandes entreprises les CHSCT. L'appréciation de la qualité de vie au travail est partiellement subjective. Elle varie selon les métiers, les contextes (modèles d’organisation du travail notamment). Elle a évolué dans le temps.

L'épanouissement au travail dépend de nombreux facteurs, dont le sens donné au travail, plus ou moins perçu ou partagé par le travailleur, la charge de travail[82], le rythme de travail[83], la plus ou moins grande pénibilité du travail, la charge mentale[84] - [85] - [86], les craintes sur l'avenir de son emploi[87], les risques professionnels et risques psychosociaux[86], une « reconnaissance» de soi et du travail bien fait, par les tiers et la collectivité, juste rémunération[88] ; l'absence d'ordres contradictoires[89], une certaine autonomie ou « latitude décisionnelle » et possibilité de créativité (possibilité d'explorer, apprendre, développer, appliquer et léguer des savoirs et savoir-faire… Des indicateurs de santé au travail, les statistiques d'accidents du travail ou concernant le taux de suicide par métier, ou encore les enquêtes faites par les sociologues, sociopsychologues ou psychologues du travail apportent des données plus objectives.

Au début du XXIe siècle en France, selon les statistiques disponibles : 1/5 des salariés disposait à la fois de temps, d’informations claires, de possibilité de coopérer, de collègues disponibles, d'un matériel et d’une formation adaptée[90], et 13 % des salariés disaient travailler « d’une façon qui heurte leur conscience professionnelle » (Samotrace 2009).

Les salariés sont de plus en plus nombreux à se rendre au travail malgré des problèmes de santé physique ou mentale. La France est le pays d’Europe au taux de présentéisme le plus élevé[91].

La sociologue Isabel Boni-Le Goff observe que dans certaines professions (hôtesse de l’air, réceptionniste, etc) les salariées doivent réaliser « une performance de genre érotisée pour construire une relation privilégiée avec des clients qui sont plutôt des hommes», ce qui peut notamment se traduire par le port imposé des talons. « Plus on est en bas de l’échelle sociale, plus ces attentes sont sexistes et contraignantes », ajoute-elle. En France, le code du travail ne contient aucun article interdisant à un employeur d’obliger une salariée à porter des talons[92].

Notes et références

- Francesco Giavazzi, Alberto Alesina, « Le libéralisme est-il de gauche ? », Telos (« lire en ligne »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)).

- « Les recettes du vieux monde en échec », Le Monde diplomatique, (lire en ligne, consulté le )

- Cahuc, 2005, p. 17

- Cahuc, 2005, p. 19

- Picart, 2007, p. 7-9

- Camdessus, 2004, p. 242

- Alternatives économiques no 70, 4°trimestre 2006, p. 94

- Rapport du CERC, 2006, p. 80

- (chiffres : Clerc, 2004, p. 92 et France portail social 2005/2006, Insee)

- (Chiffres : Delberghe, 2006, p. 9)

- chiffres : Cette, 2005

- Les Échos du 7/11/2005, article de Jean-Marc Vittori, « La productivité française une légende à revisiter »

- « Ainsi, l'écart d'environ 25 % du PIB par habitant de la France ou de l'Union européenne par rapport aux États-Unis s'explique, pour respectivement 5 à 10 points et 15 à 20 points, par une productivité horaire structurelle plus faible, le reste de l'écart venant d'une durée du travail et d'un taux d'emploi plus faibles » (Cette, 2005, p. 16)

- Libération Destruction de 74 000 emplois en 2014 http://www.liberation.fr/economie/2015/03/11/en-2014-74-000-emplois-ont-ete-detruits-en-france_1218655

- « En France, les pauvres vivent 13 ans de moins que les riches », sur www.lefigaro.fr,

- Nolwenn Weiler, « Vacances aux Bahamas, chômage mieux rémunéré que le travail : des agents Pôle emploi répondent aux clichés », sur Bastamag,

- Chiffres : rapport du CERC, 2006, p. 43-46

- Rapport du CERC no 7, 2006, p. 43

- Piketty T. Les hauts revenus en France au XXe siècle. 2001. Grasset. p. 59

- gérés par les partenaires sociaux (patrons et syndicats) sous tutelle de l’État

- « Synthèses premières informations »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), DARES, mars 2007

- « Le revenu salarial et ses composantes, évolution et inégalités de 1978 à 2005 », Les salaires en France - Édition 2007, p. 46, Insee

- Les salaires dans les entreprises en 2004 Julien Pouget et Anne Skalitz, département de l’Emploi et des revenus d’activité, Insee

- (Chiffres : Alternatives économiques no 70, 4°trimestre 2006, p. 11)

- Guibert & Mercier, 2006, p. 44

- Comparaison de rémunération entre cadres du public et du privé iFRAP (lire en ligne).

- Le Monde du 29-09-07," L’augmentation des salaires en France ne profite pas aux employés"

- Dorival Camille, "Salaires hommes-femmes : le grand écart", Alternatives économiques no 233 février 2005, p. 31

- Lionel Steinmann, L’Expansion du 6 au 19 janvier 2000

- Article de Maguy Day, Le Monde du 1er septembre 2006

- Article de Lucie Robequain, Les Echos du 20 novembre 2006

- CERC, 2006, p. 111

- Thomas Piketty et Emmanuel Saez, The Evolution of Top Incomes, Working Paper, 2006, National Bureau of Economic Research, nous sommes partis du compte rendu d’Eric Le Boucher dans l’article du Monde des 11&12 mars 2007, Le Vainqueur prend tout. Dans ce même article, le lecteur peut lire que les 0,1 % les plus riches aux États-Unis possèdent 5 % de la richesse du pays contre 0,5 % en 1971 et 4,5 % en 1916

- Chiffres, CERC, 2006, p. 118-119

- « Les « travailleuses pauvres » sont de plus en plus nombreuses », sur La Croix, (consulté le )

- Perrot, 1998, p. 95

- Perrot, 1998, p. 96

- Sur ces points, voir Les nouvelles théories du marché du travail, Anne Perrot, p. 99-104

- Picart, 2007, p. 31

- Picart, 2007, p. 29

- Picard 2007, p. 28. Voir aussi la note de Verel Lire en ligne.

- tableau Insee

- TEF 1998 à 2006, Insee

- Cahuc et Kramarz, 2004, t.2, p. 74-78

- Chelini, 2001

- Cahuc et Kramarz, 2004, t.2, p. 67

- Darbéra, Richard, Où vont les taxis ?, Éditions Descartes & Cie, Collection « Urbanités », Paris, décembre 2009, 270 p., p. 163

- « Does Entry Regulation Hinder Job Creation ? Evidence from the French Retail Industry », Bertrand Marianne, Kramarz Francis, 2002/4, Quarterly Journal of Economics, CXVII

- Rapport Camdessus, 2004, p. 155

- Chélini, 2001

- Voir Cahuc, 2004, p. 66-76

- Cahuc, 2004, p. 71

- Cahuc et Zylberberg, 2004, p. 74

- « Une décomposition du non-emploi en France », Économie et Statistique, no 331, 2000, Insee

- Benoit Ferandon, Cahiers français, no 311

- Blanchard Tirole, 2003, p. 10

- Cerc 2005, p. 115

- Cerc 2005, p. 116-124

- Cahuc et Zylberberg, 2004, p. 89

- Cahuc et Zylberberg, 2004, p. 100

- Brigitte Dormont, Denis Fougère et Ana Prieto, « the Effect of The Time Profile of Unemployment Insurance Benefits on Exit from Unemployment », CREST working Paper, 2000, cité in Cahuc et Zylberberg, 2004, p. 115

- Usuellement, les politiques économiques conjoncturelles visent à aligner le PIB sur le PIB potentiel. Augmenter le PIB potentiel ressort de politiques structurelles.

- Montoussé Marc, 2003, "La croissance"', p. 71, in Cahiers français no 315, "Comprendre l‘économie", La Documentation Française

- c'est-à-dire incluant de façon plus ou moins formelle experts et partenaires sociaux

- Rapport du CERC, 2006, p. 34

- 2004, p. 172

- Rapport Camdessus, p. 27–29

- Ce revirement a été précédé par une réflexion scientifique comme en témoignent les travaux de Pierre Cahuc, de Francis Kramatz, d'André Zylberberg, de Gilbert Cette et d'autres. Sur cette inflexion en 2005, on pourra lire l'article d'Eric Le Boucher, « L'échec de la lutte contre le chômage : il est temps d'ouvrir les yeux », Le Monde du 07/03/05

- Les plus jeunes ont été incités à poursuivre des études et les plus anciens ont été fortement incités à quitter le travail très tôt notamment par des dispositifs de préretaites. Sur le travail des jeunes voir « Bringing the French Unemployment Picture Into Focus », Paul Romer, 2006

- Voir article de Krugman, « Lumps of Labor », 2003, New York Times

- Voir Cahuc, 2005, p. 45-64

- René Passet, « Nous ne travaillons pas assez ? Quelle erreur économique », Le Monde du 16&17/01/2005

- Voir analyse dans Cahuc, 2004, p. 47-50

- Sur ce point on pourra voir l’article du blog éconoclaste (lire en ligne).

- On pourra aussi se reporter à l’article de Bardier Gérard et Delaigue Alexandre, "Emploi : le choc démographique ne résout rien", Le Monde du 14/11/06.

- Rapport Camdessus, 2004, p. 75

- Voir l'article progrès technique

- Rapport CERC, 2006, p. 36

- Rapport CERC, 2006, p. 38

- Chiffres : rapport CERC, 2006, p. 38

- Sur ce point, on pourra voir : Delaune J.-Y, 2005, « Pôles de compétitivité : revoir la copie », Les Échos 7/12/05

- Molinié A .F, Volkoff S, La charge de travail, deuxième série de résultats : enquête sur les conditions de travail, 1978, Bulletin mensuel des statistiques du travail et de l’emploi no 84 1980, la Documentation française.

- Bué J., Cristofari M.F, Contraintes et rythmes de travail des salariés à temps partiel ; Travail et Emploi no 27, mars 1986 1986, la Documentation française.

- Cézard M., Dussert F., Gollac M., Les facteurs de pénibilité mentale au travail ; Premières informations no 265 1992, la Documentation française / Dares.

- Cézard M., Hamon-Cholet S, Travail et charge mentale Premières synthèses 99-07 no 27.1 1999, Dares

- Ministère (français) du travail, Chapitre La charge mentale au travail (Résultats détaillés des enquêtes conditions de travail de 1984 à 2005), in Enquêtes Conditions de travail 1984-2005 : résultats détaillés, 31 août 2011

- DARES, Souhaits et crainte sur l’avenir de son emploi en 2005 (xls - 75,5 ko)

- Ministère du travail, Impact de la façon de travailler sur la rémunération et la carrière en 2005 (xls - 75 ko)

- Ministère du travail, Recevoir des ordres contradictoires en 1998 et 2005 (xls - 78,5 ko)

- Enquêtes Conditions de travail 1984-2005 : résultats détaillés

- « Le présentéisme ferait perdre des milliards d'euros aux employeurs », sur Slate.fr,

- Emeline Paillasseur, « Port des talons au travail : «Plus on est en bas de l’échelle, plus les attentes sont sexistes» », Libération, (lire en ligne)

Voir aussi

Articles connexes

- Économie de la France

- Modèle français

- Chômage en France

- Économie du travail

- Travail (économie) | Marché du travail

- Chômage | taux de chômage | NAIRU (taux de chômage d'« équilibre »)

- Chômage dans l'Union européenne

- Politiques de l'emploi

- Salariat

- Portage salarial (France)

- Valeur travail (idéologie)

- 35 heures | Division du travail

- Sophisme d'une masse fixe de travail

Liens externes

- Comment réussir la réforme du marché du travail, Olivier Blanchard, , Telos

- Danièle Linhardt (sociologue), Invitée au séminaire de B. Ogilvie du Collège international de philosophie, « Risque et néolibéralisme : analyse d'une déconstruction sociale ». Analyse de la transformation des conditions de travail en France depuis Mai 68; discussion de l'idéologie manageuriale. Émission diffusée par France Culture le .

Bibliographie

Sources statistiques

- Insee, Marché du travail -séries longues mise à jour 2010 Lire en ligne

Autre

- Antonmattei, Paul-Henri, « L’odyssée du contrat de travail ? », Droit Social no

- Angrist J.D, Kugler A.D., “Productive or counter-productive ? Labour Market institutions and the effects of immigration on EU Natives”, The Economic Journal, June 2003 [lire en ligne]

- Askenazy Philippe, 2004, Les désordres du travail, Le Seuil

- Barthélémy Jacques, Cette Gilbert, "Réformer et simplifier le droit du travail via un rôle accru du droit conventionnel", Droit Social no

- Blanchard, Olivier, Tirole, Jean, 2003, Protection de l'emploi et procédures de licenciement, La documentation française [lire en ligne]

- Buda R., 2011, "Séries longues d'emploi salarié régional sectoriel français 1967–2006", Document de travail Université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense, 68 p.

- Cahuc, Pierre, Kramarz, Francis, 2004, De la précarité vers la mobilité : vers une Sécurité sociale professionnelle, ed. La documentation française [lire en ligne]

- Cahuc Pierre, Zylberberg, André, 2003, Micro-économie du marché du travail, La Découverte.

- Cahuc, Pierre, Zylberberg, André, 2005, Le Chômage, Fatalité ou nécessité ?, Flammarion.

- Camdessus, Michel, 2004, Le sursaut, vers une nouvelle croissance pour la France, La documentation Française. [lire en ligne]

- Rapport du Cerc no 7, 2006, La France en Transition 1993-2005, La Documentation Française. [lire en ligne]

- Clerc, Denis, 2004, Déchiffrer l’économie, La Découverte.

- Cette, Gilbert, 2005, Productivité : Les États-Unis distancent l’Europe dans les années 1990 paru dans le numéro 299 de la revue Futurible repris dans Problèmes économiques du

- Delberghe, Michel, 2006, Le gouvernement veut profiter des départs à la retraite des fonctionnaires, Le Monde du

- Doeringer P. et Piore M., 1971, Internal Labor Markets and Manpower Analysis, Lexington (Mass.).

- Guibert Philippe, Mergier Alain, 2006, Le descendeur social, Fondation Jean-Jaurès. [lire en ligne]

- Morvan Patrick, "La chimère du contrat de travail unique, la fluidité et la créativité", Droit Social no 2006

- Perrot, Anne, 1998, Les nouvelles théories du marché du travail, La Découverte.

- Picart Claude, 2007, Flux d'emploi et de main-d'œuvre en France : un réexamen, Document de travail Insee [lire en ligne]

- Olivier Cousin, Pourquoi la rentabilité économique tue le travail, Le Bord de l’eau, Lormont, 2019, 216 pages.