Camp de concentration de Theresienstadt

Theresienstadt est un ghetto et un camp de concentration où ont été détenus des prisonniers juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Créé par les Schutzstaffel (organisation SS) en , il se trouve dans la ville-forteresse de Terezín, sur le territoire du protectorat de Bohême-Moravie, État satellite occupé par le Troisième Reich sur les restes de l'ancienne Tchécoslovaquie. Le ghetto de Theresienstadt présente une double fonction : il est à la fois une étape avant la déportation vers les camps d'extermination et une « colonie de retraités » pour les Juifs âgés et célèbres, afin de dissimuler à leurs communautés l'existence de la Solution finale. Les conditions de vie y sont conçues, à dessein, pour accélérer la mort des prisonniers et le ghetto joue aussi un rôle dans la propagande. Contrairement aux autres ghettos, l'exploitation du travail forcé ne produit guère d’effets économiques.

| Ghetto et camp de concentration de Theresienstadt | |

Entrée du ghetto-camp de concentration de Theresienstadt | |

| Présentation | |

|---|---|

| Type | hybride : ghetto et camp de concentration nazi |

| Gestion | |

| Utilisation originelle | Forteresse et ville de garnison |

| Date de création | |

| Créé par | Schutzstaffel (SS) |

| Géré par | Troisième Reich |

| Dirigé par | Siegfried Seidl ; Anton Burger ; Karl Rahm |

| Date de fermeture | |

| Fermé par | Alliés de la Seconde Guerre mondiale : Armée rouge |

| Victimes | |

| Type de détenus | Juifs de Bohême-Moravie, d'Allemagne, d'Autriche, des Pays-Bas, du Danemark |

| Nombre de détenus | 144 000 |

| Morts | 33 000 à Theresienstadt ; 88 000 déportés vers les centres d'extermination nazis |

| Géographie | |

| Pays | Protectorat de Bohême-Moravie (occupé par les nazis) - aujourd'hui : Tchéquie |

| Région | District de Litoměřice |

| Localité | Terezín |

| Coordonnées | 50° 30′ 49″ nord, 14° 09′ 53″ est |

| Notes | Utilisé par la propagande nazie |

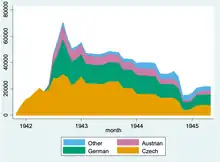

Le ghetto est fondé en avec la déportation de Juifs tchèques. Les premiers juifs allemands et autrichiens y arrivent en novembre 1942, suivis de juifs hollandais et danois début 1943 et, au cours des derniers mois de la guerre, le ghetto rassemble des prisonniers de nationalités très diverses. Plus de 88 000 prisonniers y sont détenus, pendant des mois ou des années, avant d'être convoyés vers des camps ou des centres d'extermination ; le rôle du Conseil juif (Judenrat) pour choisir les gens promis à la déportation a soulevé d'importantes controverses. Environ 33 000 personnes sont mortes à Theresienstadt, principalement du fait de la malnutrition et des maladies. En comptant 4 000 déportés qui ont survécu, il y eut 23 000 rescapés du ghetto.

Theresienstadt acquiert la renommée de posséder une vie culturelle relativement riche, avec des concerts, des conférences et une instruction clandestine pour les jeunes. Ces activités culturelles sont favorisées sous le gouvernement d'une administration autonome juive et la présence de nombreux prisonniers « éminents ». L'héritage spirituel de Theresienstadt intéresse les experts et la vie du ghetto fait l'objet de recensions. Après-guerre, quelques-uns des criminels SS et des gardes tchèques sont traduits en justice, puis le ghetto est globalement oublié par les autorités soviétiques. Chaque année, 250 000 personnes visitent le musée du ghetto à Terezín.

Contexte

La ville-forteresse de Theresienstadt (en tchèque : Terezín) se trouve dans le Nord-Ouest de la région de Bohême, sur la rive opposée à Leitmeritz (tchèque : Litoměřice) et à environ 70 km au Nord de Prague. Elle est fondée le sur ordre du monarque Habsbourg Joseph II et appelée Theresienstadt, en l'honneur de sa mère Marie-Thérèse d'Autriche. Theresienstadt sert de base militaire sous l'empire austro-hongrois puis sous la première république tchécoslovaque après 1918 ; la « Petite Forteresse » (Kleine Festung Theresienstadt) près de la rivière sert de prison.

Après les accords de Munich en , le Troisième Reich annexe la région des Sudètes, territoire germanophone de la Tchécoslovaquie. Bien que Leitmeritz soit cédée aux Allemands, Theresienstadt demeure propriété de l'État croupion tchécoslovaque, jusqu'à l'invasion des nazis sur les terres tchèques le [1] - [2]. En 1940, la Petite Forteresse devient une prison de la Gestapo et la ville-forteresse, une base militaire de la Wehrmacht, où vivent environ 3 500 soldats et 3 700 civils (principalement employés par l'armée) jusqu'en 1941[2] - [3].

En , le Bureau principal de la Sécurité du Reich (RSHA) prépare la déportation de Juifs issus d'Allemagne, d'Autriche et du protectorat vers les ghettos en Europe de l'Est sous domination nazie ; au cours d'une réunion préparatoire, les responsables décident de convertir Theresienstadt en camp de transit pour les Juifs tchèques. Parmi les membres présents à cette réunion figurent Adolf Eichmann, chef des Affaires juives du RSHA, et Hans Günther, directeur de l'Office central pour l'émigration juive à Prague. Reinhard Heydrich, chef du RSHA, donne son accord pour qu'un ghetto soit implanté à Theresienstadt.

Lors de la conférence de Wannsee le , Heydrich annonce que Theresienstadt servira à héberger les Juifs âgés d'au moins 65 ans ainsi que ceux qui, pendant la Première Guerre mondiale, ont subi de graves blessures au combat du côté des Empires centraux ou qui ont obtenu des décorations militaires comme la Croix de fer de première classe ou d'un mérite supérieur. Selon toute vraisemblance, ces Juifs ne pourraient être affectés à des travaux forcés et, par conséquent, Theresienstadt allait servir à dissimuler la nature réelle des déportations vers l'Est. Par la suite, Theresienstadt héberge des personnalités célèbres dont la disparition dans un camp d'extermination risquerait d'attirer l'attention internationale[2]. Pour inspirer aux victimes un faux sentiment de sécurité, les SS présentent Theresienstadt comme une ville d'eaux où les Juifs peuvent prendre leur retraite et ils les encouragent à signer de faux contrats d'achat de maison, à verser des « cautions » pour régler le gite et le couvert et à abandonner leurs polices d'assurance-vie ainsi que d'autres actifs patrimoniaux[4] - [5] - [6].

Histoire

1941

Le , le premier convoi de déportés arrive à la caserne des Sudeten de Theresienstadt : ce sont 342 jeunes hommes juifs chargés de préparer la ville pour héberger des milliers d'autres juifs à partir du [7] - [8]. Un autre convoi de 1 000 hommes est déposé le , où figurent Jakob Edelstein (en) et les membres originels du Conseil des Anciens[8]. Les victimes déportées doivent abandonner tous leurs biens sauf 50 kg de bagages, qu'elles doivent transporter avec elles depuis la gare de Bauschowitz (Bohušovice), sur 2,4 km de distance ; ce trajet épuise les personnes âgées et malades, dont beaucoup meurent en voyage[7]. Après leur arrivée, les prisonniers sont envoyés au schleuse (au bâtiment de l'écluse), où ils sont recensés et où leurs effets personnels leur sont retirés[9].

Les convois du et du , qui comprennent principalement des artisans, des ingénieurs et d'autres travailleurs juifs qualifiés avec des sympathies sionistes, sont surnommés l'Aufbaukommando[8] et leurs membres sont protégés contre la déportation jusqu'en [10] - [11]. Les membres de l'Aufbaukommando recourent à des méthodes inventives pour améliorer les infrastructures du ghetto et le préparer pour héberger, en moyenne, 40 000 personnes au cours de son existence. Ce projet de construction est financé avec les avoirs financiers volés aux Juifs[8]. Quand le premier convoi arrive, il n'existe qu'une seule cuve pour faire du café, avec une capacité de 300 litres. L'année suivante, les bouilloires permettent de fabriquer 50 000 tasses de succédané de café en deux heures. Au cours des premiers mois, les installations de plomberie deviennent souvent hors service à cause de leur capacité insuffisante. Afin d'améliorer les réserves d'eau potable et de permettre à chacun de se laver tous les jours, les ouvriers creusent des puits et restructurent la tuyauterie. Les Allemands procurent les matériaux nécessaires aux travaux, principalement dans l'objectif de réduire la recrudescence de maladies contagieuses qui contamineraient l'extérieur du ghetto, mais ce sont des ingénieurs juifs qui dirigent les projets[12].

Les Juifs vivent dans les onze baraquements de la forteresse, tandis que des civils continuent d'habiter dans les 218 maisons de la ville[7] - [13]. La ségrégation entre ces deux groupes est appliquée avec sévérité : les Juifs qui quittent leurs baraquements subissent des châtiments rigoureux[14]. À la fin de l'année, 7 365 personnes ont été déportées au ghetto, dont 2 000 viennent de Brno et les autres de Prague[15].

1942

_ghetto.jpg.webp)

Le premier convoi de déportés quitte Theresienstadt le pour le ghetto de Riga. C'est l'unique train dont les déportés connaissent la destination ; les convois suivants partent « vers l'Est »[16]. Le lendemain, les SS pendent publiquement neuf hommes qui ont acheminé clandestinement des lettres hors du ghetto ; ces meurtres inspirent l'indignation et l'inquiétude chez de nombreuses personnes. Les premières déportations sont principalement composées de victimes valides[17]. Si, dans une famille, une personne est désignée pour la déportation, il est courant que ses proches se portent volontaires pour l'accompagner, mouvement qui est interprété comme un exemple de solidarité familiale[18] ou de conduite sociale normale[19].

À partir de juin 1942, les SS internent à Theresienstadt des personnalités juives âgées et « éminentes » issues du Reich. Pour les loger, les Tchèques non-juifs qui vivent encore à Theresienstadt sont expulsés et la ville devient fermée à la fin du mois de juin[16] - [20]. En mai, l'administration autonome réduit les rations réservées aux anciens, afin d'en accorder une part plus importante aux gens astreints aux travaux pénibles, stratégie qui s'inscrit dans l'espoir de sauver autant d'enfants et de jeunes que possible et de leur offrir la possibilité d'émigrer en Palestine après la guerre[21] - [22].

En 1942, 101 761 prisonniers sont arrivés à Theresienstadt[23] et la population du ghetto s'élève à 58 491 détenus le [16]. Le taux de mortalité connaît lui aussi une forte hausse ce même mois avec 3 941 décès[24]. Les corps restent sans sépulture pendant des jours et les fossoyeurs portant les cercueils dans les rues deviennent une vision familière. Pour diminuer cette surpopulation, les nazis déportent 18 000 personnes, surtout âgées, par neuf convois à l'automne 1942[25]. La plupart des victimes déportées de Theresienstadt en 1942 sont tuées immédiatement, soit dans les camps de la mort de l'Aktion Reinhard, soit dans des lieux d'exécutions massive aux pays baltes et en Biélorussie, comme à Kalevi-Liiva et Maly Trostenets. Plusieurs convois ne comptent aucun survivant connu. Les Allemands choisissent quelques jeunes gens solides pour les livrer au travail forcé[20] - [26]. Au total, en 1942, 42 000 personnes, principalement des Juifs tchèques, sont déportées depuis Theresienstadt ; seuls 356 survivants sont recensés[27].

1943

En janvier, plusieurs milliers de victimes sont déportées vers Auschwitz[28]. Le même mois, les dirigeants des communautés juives de Berlin et Vienne arrivent à Theresienstadt et le gouvernement du ghetto est remanié pour inclure Paul Eppstein, sioniste allemand, et Benjamin Murmelstein, rabbin autrichien. Edelstein est contraint d'agir comme suppléant d'Eppstein[29]. Début février, Ernst Kaltenbrunner, chef du RSHA, propose de déporter encore 5 000 juifs âgés. Heinrich Himmler refuse car il est de plus en plus essentiel que Theresienstadt serve de paravent pour dissimuler la vraie nature de la Shoah, dont les Alliés occidentaux entendent parler[30]. Plus aucun convoi ne quitte Theresienstadt jusqu'à la déportation de 5 000 personnes vers le camp familial de Theresienstadt à Auschwitz en septembre[31].

En outre, les autorités accordent aux détenus quelques petites libertés supplémentaires, comme envoyer du courrier et recevoir des colis alimentaires[32]. Le , 1 200 enfants issus du ghetto de Białystok, en Pologne, arrivent à Theresienstadt[33]. Ils refusent de passer à la désinfection de crainte que les douches ne soient des chambres à gaz. Cet incident fait partie des rares indices permettant de soupçonner ce qui attend les gens déportés depuis Theresienstadt. Les enfants font l'objet d'un isolement rigoureux pendant six semaines avant d'être déportés vers Auschwitz ; aucun n'a survécu[34] - [35]. Le , Edelstein est arrêté en même temps que d'autres membres de l'administration du ghetto car ils sont accusés d'avoir couvert l'évasion de 55 prisonniers. Deux jours plus tard, le commandant Anton Burger ordonne de mener un recensement dans l'ensemble du ghetto, où vivent environ 36 000 personnes à l'époque. Tous les détenus, quel que soit leur âge, doivent rester debout en extérieur par un temps glacial de 7 heures à 11 heures du matin ; cette opération provoque la mort par épuisement de 300 personnes. 5 000 prisonniers, dont Edelstein et les autres dirigeants arrêtés, sont convoyés au « camp familial » à Auschwitz les 15 et 18 décembre[36].

En avril 1943, 293 personnes arrivent à Theresienstadt depuis Westerbork (dans les Pays-Bas), puis encore 4 894 autres de la même ville en 1944[37] - [38]. En octobre 1943 arrivent 450 juifs du Danemark — les rares qui n'ont pas fui en Suède. Les enquêtes du gouvernement danois à leur sujet leur évitent la déportation et les SS finissent par autoriser des représentants de la Croix-Rouge danoise et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à visiter Theresienstadt[39] - [40]. Les archives du RSHA sont transférées à Theresienstadt, ce qui réduit l'espace dont disposent les prisonniers[41] ; elles sont stockées dans les baraquements des Sudeten jusqu'à ce que les SS ordonnent de les brûler le [42].

1944

En [43], les SS entament une campagne d'« embellissement » (Verschönerung) du ghetto en amont de la visite de la Croix-Rouge. De nombreux prisonniers « célèbres » et d'autres danois sont relogés dans des quartiers privés de meilleure qualité. Les rues sont rebaptisées et nettoyées, des magasins et écoles de façade sont établis et les SS encouragent les détenus à pratiquer davantage d'activités culturelles, au point de dépasser celles offertes habituellement en temps de paix[44] - [45]. Dans le cadre de ces préparatifs, 7 503 personnes sont convoyées au « camp familial » d'Auschwitz en mai : les déportés sont principalement des gens malades, âgés ou handicapés qui feraient mauvaise figure dans le tableau que les nazis veulent offrir de Theresienstadt en tant que « colonie juive exemplaire »[46] - [47].

Les conditions de vie s'améliorent quelque peu pour les prisonniers restés à Theresienstadt[46] : d'après un survivant, « l'été 1944 est la meilleure période que nous ayons connue à Terezín. Personne ne songeait plus à de nouvelles déportations »[48]. Le , les visiteurs sont emmenés voir le « village Potemkine »[49] ; ils ne décèlent aucun élément louche et le représentant du CICR, Maurice Rossel (en), annonce que personne n'a été déporté de Theresienstadt[45] - [50]. Le rabbin Leo Baeck, qui fait partie des personnalités spirituelles influentes du ghetto, raconte : « notre moral en a pris un coup terrible. Nous nous sommes sentis oubliés et abandonnés »[48]. En août et septembre, un film de propagande est tourné : Der Führer schenkt den Juden eine Stadt (« Le Führer donne une ville aux Juifs ») ; il n'est cependant jamais distribué[46] - [51].

Le , Eppstein, Zucker et Murmelstein entendent que la production de guerre à Theresienstadt est insuffisante et que, par conséquent, 5 000 juifs seront déportés vers un nouveau camp de travail dont Zucker assurera la direction[48]. Le , Eppstein est arrêté puis fusillé dans la Petite Forteresse à cause de prétendues infractions. Murmelstein devient président du Conseil des Anciens et conserve ce titre jusqu'à la fin de la guerre[52]. La déportation de la plupart des survivants du ghetto vers Auschwitz — 18 401 personnes dans onze convois[note 1] — commence le jour suivant et dure jusqu'au [51] - [53].

Auparavant, l'administration autonome désignait les personnes promises à la déportation mais ce sont désormais les SS qui opèrent la sélection et qui s'assurent que de nombreux membres du Judenrat et de l'Aufbaukommando, ainsi que des personnalités culturelles, sont déportés et assassinés à Auschwitz[54] - [55]. Les deux premiers convois emportent tous les anciens officiers de l'Armée tchécoslovaque (en), de crainte qu'ils ne fomentent un soulèvement dans le ghetto[note 2]. Au mois de novembre, il ne reste que 11 000 prisonniers à Theresienstadt, dont la plupart sont âgés[51] ; 70 % sont des femmes[58]. Ce même mois, les cendres des prisonniers défunts sont retirées par les femmes et les enfants. Les restes de 17 000 personnes sont déversés dans l'Ohře et d'autres cendres sont enterrées dans des fosses près de Leitmeritz[59] - [60].

1945

À mesure que sont évacués les camps de concentration nazis, Theresienstadt devient la destination des convois. Après la fin des déportations vers Auschwitz, 416 juifs slovaques sont envoyés depuis Sereď vers Theresienstadt le ; avec d'autres trains envoyés en 1945, les juifs slovaques déportés représentent 1 447 personnes. Les prisonniers de Slovaquie racontent aux Theresienstädters le destin qui attendait les victimes déportées à l'Est, mais beaucoup refusent de les croire. En mars arrivent 1 150 juifs hongrois qui ont survécu à une marche de la mort vers Vienne[61] - [62]. En 1945, 5 200 Juifs engagés dans un mariage avec des « Aryens » et qui, jusque-là, bénéficiaient d'une protection, sont déportés à Theresienstadt[63].

Le , après des négociations avec l'homme politique suisse Jean-Marie Musy[51], Himmler libère un convoi de 1 200 Juifs (principalement issus d'Allemagne et des Pays-Bas)[64] depuis Theresienstadt vers la Suisse, pays neutre. Les voyageurs de ce train embarquent dans des voitures passagers ; ils ont accès à divers produits de luxe et ils doivent retirer leur étoile jaune[65]. Les organisations juives remettent une rançon de 5 millions de francs suisses dans des dépôts en main tierce[62]. Le roi du Danemark, Christian X, s'assure que les prisonniers danois de Theresienstadt sont libérés le . Les Bus blancs, organisés en coopération avec la Croix-Rouge danoise, rapatrient les 423 juifs danois survivants[51] - [64] - [66].

À partir du , entre 13 500 et 15 000 prisonniers des camps de concentration, principalement des Juifs, parviennent à Theresienstadt après des marches de la mort depuis les centres que les Alliés allaient libérer. Les prisonniers, très affaiblis physiquement et psychiquement, refusent de se rendre à la désinfection, comme les enfants de Białystok, de peur d'être assassinés par le gaz. Très amaigris, ils sont infestés de poux et atteints de fièvre typhoïde, épidémie qui ne tarde pas à ravager le ghetto et à tuer de nombreuses personnes[67]. Un prisonnier de Theresienstadt décrit ces arrivants en ces termes : « ce ne sont plus des humains, ce sont des animaux sauvages »[68].

La Croix-Rouge prend en main l'administration du ghetto et retire le drapeau SS le . Les SS prennent la fuite les 5 et 6 mai[51] - [62] - [69]. Le , des troupes de l'Armée rouge engagent le combat avec des soldats allemands hors du ghetto, puis libèrent celui-ci à 9 heures du soir[70]. Le , des unités médicales soviétiques arrivent pour prendre en charge le ghetto ; le lendemain, Jiří Vogel, communiste juif tchèque, est nommé administrateur et exerce cette fonction jusqu'au démantèlement du ghetto. Theresienstadt est le seul ghetto nazi où survive une population importante au moment de sa libération[69]. Le , les autorités soviétiques imposent une quarantaine stricte pour endiguer l'épidémie de fièvre typhoïde[71] : plus de 1 500 prisonniers et 43 médecins et infirmiers en étaient morts au moment de la libération[51]. Après deux semaines, la quarantaine est levée et l'administration s'emploie à rapatrier les survivants vers leurs pays d'origine, et ce jusqu'au [69].

Autorités du ghetto

Theresienstadt est le mélange entre un ghetto et un camp de concentration : il présente les caractéristiques de l'un et l'autre type[72]. Il est ouvert par le RSHA en 1941 mais, contrairement aux autres camps de concentration, il n'est pas régi par l'Office central SS pour l'économie et l'administration. Le commandant Schutzstaffel (SS) du camp est responsable devant Hans Günther, directeur de l'Office central pour l'émigration juive à Prague, lui-même subordonné d'Adolf Eichmann. Theresienstadt est aussi dirigé par le chef de la SS et de la police, Karl Hermann Frank, ainsi que le chef de la police du protectorat, car le camp est catégorisé comme relevant de la SS et de la police. Le commandant SS dirige environ 28 hommes SS, 12 employés civils, les gendarmes tchèques qui gardent le ghetto et l'administration autonome juive. Le premier commandant de Theresienstadt est Siegfried Seidl, qui est remplacé le par Anton Burger. Burger est nommé ailleurs et, en janvier 1944, Karl Rahm prend les rênes ; c'est lui qui gouverne le ghetto jusqu'à la fuite des SS le . Tous les commandants SS nommés à Theresienstadt ont le grade de SS-Obersturmführer[73].

Le ghetto est sous la garde d'environ 150 à 170[73] gendarmes tchèques simultanément. Ces gardiens, qui transmettent clandestinement, à maintes reprises, des lettres et de la nourriture moyennant des pots-de-vin[74], sont changés régulièrement pour éviter le développement de contacts avec les prisonniers[73]. 14 gardiens sont emprisonnés dans la Petite Forteresse car ils ont aidé des Juifs ou sont entrés en contact avec eux ; deux gendarmes meurent à cause de cet emprisonnement[75]. Le premier commandant de gendarmerie[73], Theodor Janeček, est un « antisémite enragé » dont le comportement « a parfois surpassé celui des SS en matière de cruauté », d'après l'historienne Livia Rothkirchen[76]. Le , Janeček est remplacé par Miroslaus Hasenkopf[73]. La Garde du ghetto, une unité de police constituée de prisonniers juifs, est formée le et elle est subordonnée à l'administration autonome du ghetto. Cette Garde, remaniée plusieurs fois, compte 420 hommes à son apogée en [77].

Administration autonome juive

L'administration autonome juive ou le gouvernement autonome (jüdische Selbstverwaltun) régit théoriquement le ghetto. Ce corps d'administration réunit l'Ancien, ou le président (Judenältester), un suppléant, le Conseil des Anciens (Ältestenrat) et un secrétariat central ; ces différents organes sont chargés de gérer la vie du ghetto[7]. Le premier Ancien de Theresienstadt est Jakob Edelstein (en), de sensibilité sioniste. Edelstein et son suppléant, Otto Zucker, envisagent dans un premier temps de convertir le ghetto en centre économique productif, afin d'échapper aux déportations ; toutefois, ils n'ont pas compris que les nazis nourrissent déjà l'intention de déporter l'ensemble des Juifs et de transformer Theresienstadt en colonie allemande. Dans l'Europe sous occupation nazie, Theresienstadt est la seule communauté juive dirigée par des sionistes[78].

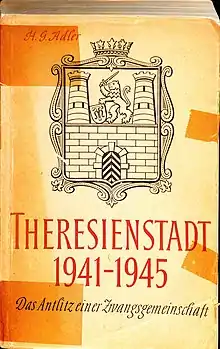

L'administration autonome se caractérise par une bureaucratie excessive[79]. Dans son analyse influente Theresienstadt 1941–45, H. G. Adler présente la liste de tous les services et sous-services : elle comporte 22 pages[80]. En 1943, quand des représentants des communautés juives d'Autriche et d'Allemagne arrivent au ghetto, le gouvernement est remanié pour inclure des ressortissants autrichiens et allemands. Paul Eppstein, issu de Berlin, est nommé agent de liaison avec le commandement SS et Edelstein est obligé d'être son suppléant. Les SS exploitent les dissenssions entre nationalités pour semer la désunion et tramer leurs complots[29].

Corruption

Le système économique à Theresienstadt est profondément corrompu. Hormis les prisonniers « éminents », les jeunes hommes tchèques bénéficient du statut le plus élevé dans le ghetto. Ce groupe, qui englobe les premiers prisonniers du ghetto (soit dans l'Aufbaukommando, soit grâce à des relations avec celui-ci), accède aux plus hautes fonctions dans le ghetto[81]. En général, ceux qui distribuent les rations de nourriture en détournent une partie pour eux-mêmes ou pour leurs amis, ce qui aggrave la famine, particulièrement chez les personnes âgées[82]. Les SS eux aussi dérobent des colis alimentaires destinés aux prisonniers[83]. De nombreux fonctionnaires du service des déportations s'enrichissent en acceptant des pots-de-vin[84]. Certaines personnes puissantes tentent de protéger leurs amis de la déportation, et y parviennent souvent, fait remarqué par les prisonniers à l'époque[55]. Comme les Tchèques sionistes disposent d'une influence disproportionnée sur l'administration, ils s'arrangent souvent pour octroyer à leurs semblables les meilleurs postes et des protections contre la déportation[85].

Système de soins

En raison du manque d'hygiène qui règne dans le ghetto et des carences en eau propre, en médicaments et en nourriture, de nombreux prisonniers tombent malades[86]. En 1942, 30 % des prisonniers sont catégorisés comme malades — de scarlatine, de fièvre typhoïde, de diphtérie, de poliomyélite ou d'encéphalite ; en outre, en automne de la même année, le temps froid aggrave le problème des poux. Des hôpitaux de fortune, où agissent surtout des infirmières, sont organisés dans chaque baraquement pour les cas les plus graves[87]. La plupart des infirmiers et infirmières n'ont guère de formation et doivent accomplir l'ensemble des tâches, y compris nettoyer les pièces, évacuer les déchets, servir les repas et tenir compagnie aux patients[87]. Même si les infirmiers, à cause de leur sous-effectif, sont protégés des déportations jusqu'en [88], ils s'exposent au danger de contracter les maladies[89] et doivent travailler chaque jour pendant 18 à 20 heures[87]. Après les déportations de 1944, le nombre de soignants chute drastiquement et chaque infirmer doit s'occuper de 65 prisonniers, voire davantage[88].

Service des déportations

Les SS imposent des quotas sur le nombre de personnes promises à la déportation selon l'âge et la nationalité. Dans ce cadre, le service des déportations choisit les victimes à déporter. Si une personne est désignée pour la déportation, il est possible de faire appel de la décision mais, en pratique, ces requêtes sont rarement acceptées. Le rôle de l'administration autonome dans l'organisation des déportations a soulevé des critiques importantes[84] - [90]. Néanmoins, Ruth Bondy soutient que l'administration autonome utilise son pouvoir pour épargner, autant que possible, les enfants les jeunes et que cette orientation porte ses fruits car 20 000 prisonniers correspondant à ces profils ont survécu à Theresienstadt jusqu'à l'automne 1944, quand les nazis sélectionnent eux-mêmes les individus à déporter[91].

Bureau du bien-être de la jeunesse

Au cours des années d'existence du ghetto, environ 15 000 enfants vivent à Theresienstadt, dont 90 % ont péri après avoir été déportés[6]. Le Bureau du bien-être de la jeunesse (Jugendfürsorge) est chargé de les héberger, de les soigner et de les instruire[92]. Avant , date où les civils tchèques sont exclus de la ville, les enfants vivent avec leurs parents dans les baraquements et, pendant la journée, ils sont laissés sans surveillance[55]. Après l'expulsion des Tchèques, le Bureau récupère certaines habitations pour en faire des maisons pour jeunes. Cette initiative vise, autant que faire se peut, à isoler les enfants des conditions de vie difficiles qui prévalent dans le ghetto, afin que les jeunes ne cèdent pas au « découragement ». Avec l'appui d'enseignants et d'auxiliaires recrutés parmi les anciens éducateurs et étudiants, les enfants vivent par groupes de 200 à 300 par maison[93], séparés par la barrière des langues[79]. Dans chaque habitation, les enfants sont affectés à une chambre selon leur âge et leur sexe. La qualité du logement est supérieure à celle des autres prisonniers et les jeunes reçoivent une meilleure alimentation[94].

La direction du Bureau du bien-être de la jeunesse est assurée par Egon Redlich, avec son suppléant Fredy Hirsch ; tous deux sont des sionistes de gauche qui ont participé à des mouvements de jeunesse[95]. Cependant, Redlich reconnaît que mieux vaut une éducation non-sioniste de qualité plutôt qu'une éducation sioniste médiocre. Pour cette raison, les tendances idéologiques de l'instruction offerte aux enfants varie selon les préférences de la personne qui gère la maison pour jeunes ; ce fait est entériné par un accord conclu en 1943[96]. D'après l'historienne Anna Hájková (en), les sionistes voient les maisons pour jeunes comme une hakhshara (en) (préparation) pour leur vie future dans des kibboutz en Palestine[97] ; Rothkirchen estime que c'est à dessein que les communautés des maisons pour enfants ressemblent à des kibboutizim. Plusieurs enseignants fondent leur philosophie pédagogique sur des idées assimilationnistes, communistes ou sionistes ; l'idéologie communiste gagne du terrain après les victoires militaires de l'Armée rouge sur le Front de l'Est en 1943 et 1944[98].

Bien que toute instruction soit interdite, les éducateurs continuent d'enseigner clandestinement des thèmes généraux comme le tchèque, l'allemand, l'histoire, la géographie et les mathématiques. L'étude de l'hébreu est obligatoire malgré les dangers encourus par les professeurs s'ils sont surpris[96]. Les enfants participent également aux activités culturelles en soirée après les cours[94]. Plusieurs maisons d'enfants publient des magazines, dont le plus connu est Vedem, écrit par la Maison no 1 (L417)[98] - [99]. Des centaines d'enfants créent des dessins avec l'aide de l'art-thérapeute viennoise Friedl Dicker-Brandeis[100]. D'après Rothkirchen, prendre soin des enfants représente la plus grande réussite de l'administration autonome[101] et les dessins laissés par les enfants constituent l'« héritage le plus précieux » de Theresienstadt[102].

Conditions de vie

Les conditions de vie au ghetto dépendent du statut de chaque prisonnier. La plupart doivent vivre dans des dortoirs collectifs surpeuplés où s'entassent 60 à 80 personnes dans chaque pièce ; les hommes, les femmes et les enfants sont séparés. Quelques prisonniers, surtout ceux qui ont des relations, parviennent à créer des « espaces privés » (kumbál) dans les greniers des baraquements[103]. Certains détenus « éminents » et des Danois obtiennent des appartements privés au printemps 1944 en amont de la visite de la Croix-Rouge[39]. Même avant cette visite, les personnalités « éminentes » bénéficient de meilleures conditions de vie et d'une nourriture plus abondante ; en outre, seuls les SS peuvent ordonner leur déportation (et non l'administration autonome), ce qui améliore grandement leurs chances de survie[104].

Dans l'ensemble, la nourriture ne correspond pas aux besoins et sa distribution n'est pas équitable non plus. Ceux qui ne travaillent pas, surtout les plus âgés, reçoivent des portions de 60 % inférieures à celles des gens astreints à un travail intense ; par conséquent, beaucoup des anciens sont morts de faim. 92 % des décès touchent les personnes qui ont plus de 60 ans et pratiquement tous les détenus âgés, s'ils n'ont pas été déportés, sont morts à Theresienstadt. Les personnes plus jeunes ne subissent pas la même famine, bien que beaucoup d'entre elles maigrissent[105].

La plupart des Juifs âgés de 16 à 60 ans[106], voire 65[17], sont contraints de travailler en moyenne 69 heures par semaine, souvent dans des activités éreintantes[107]. De nombreuses femmes exercent comme gouvernantes, infirmières ou dans des fonctions subalternes aux cuisines, ou dans des potagers. Les hommes contrôlent l'administration et ils travaillent dans divers ateliers, comme ceux de la menuiserie, du cuir, de la confection, ainsi que dans les mines de Kladno. Certains s'occupent de projets militaires des SS[17] - [108]. Toutefois, à cause de la proportion élevée de personnes âgées et de l'état de délabrement des infrastructures du ghetto, celui-ci ne peut devenir un centre industriel utile à l'effort de guerre allemand. Plus de 90 % des travaux relèvent de la maintenance[106].

Vie culturelle

Theresienstadt se caractérise par une vie culturelle riche — surtout en 1943 et 1944 — qui dépasse de loin celle qui existe dans d'autres camps de concentration et ghettos nazis[49]. Les détenus échappent aux règles générales sur la censure et sur l'interdiction de « l'art dégénéré »[109]. Cette vie culturelle commence par des « soirées amicales » organisées par les premiers prisonniers en ; de nombreux artistes prometteurs figurent dans les convois de l'Aufbaukommando, notamment les musiciens Karel Švenk, Rafael Schächter et Gideon Klein. La Marche de Terezín de Klein devient l'hymne officieux du ghetto. Par la suite, l'administration autonome rémunère les activités artistiques, qui sont organisées par le « service du temps libre » (Freizeitgestaltung, FZG)[110] dirigé par Otto Zucker[19]. Le service de Zucker dispose d'un vaste panel d'artistes. Même si la plupart d'entre eux doivent effectuer un travail à plein temps en plus de leurs activités culturelles, le FZG en embauche quelques-uns. Le FZG déploie une efficacité inhabituelle pour soustraire les artistes à la déportation. Les femmes doivent s'occuper des corvées domestiques après leur travail à plein temps et les chefs d'orchestre et directeurs sont choisis par des hommes ; très peu de femmes ont donc participé aux activités culturelles[19]. Les autorités s'efforcent d'améliorer la qualité des prestations culturelles pendant la phase d'« embellissement » de Theresienstadt, qui commence en [47].

Le ghetto compte de nombreux musiciens. Karel Ančerl mène un orchestre où figurent nombre de professionnels[111]. Karl Fischer, chantre morave, dirige plusieurs chœurs[47] - [112]. Le groupe des Ghetto Swingers s'adonne à la musique jazz[113] et Viktor Ullmann compose plus de 20 œuvres, dont l'opéra L'Empereur d'Atlantis, pendant sa détention à Theresienstadt[114]. L'opéra d'enfants Brundibár, composé en 1938 par Hans Krása, est donné pour la première fois à Theresienstadt le . Cette œuvre est un succès : elle est jouée à 55 reprises (environ 1 fois par semaine) jusqu'aux déportations d'automne 1944[115]. Les œuvres des musiciens font l'objet d'une exploitation par les nazis dans deux films de propagande tournés au ghetto[113]. Seule l'élite peut obtenir des billets pour les évènements : se rendre aux spectacles de théâtre ou de musique devient un signe de richesse[19].

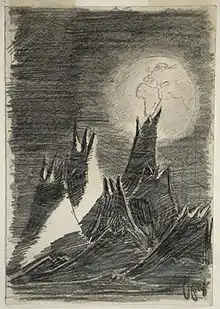

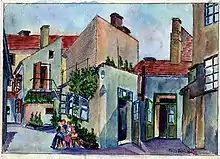

Plusieurs artistes développent des œuvres d'art visuel, comme Bedřich Fritta, Norbert Troller (en), Leo Haas, Otto Ungar (cs) et Peter Kien, qui sont officiellement embauchés par le service des Arts (qui appartient à l'administration autonome) pour créer des dessins et des œuvres graphiques à Theresienstadt sur ordre des SS. Toutefois, les artistes dépeignent les conditions de vie réelles du ghetto pendant leur temps libre[116]. Plusieurs d'entre eux sont surpris alors qu'ils communiquent clandestinement leurs travaux à l'extérieur. Accusés de faire le jeu d'une « propagande d'atrocités (en) », ils sont arrêtés le puis torturés dans la Petite Forteresse[49]. La plupart de leurs travaux ne sont redécouverts que des années plus tard, mais ces documents fournissent aux historiens un aperçu de l'élite du ghetto ainsi que de la misère ordinaire qui y règne[117].

La bibliothèque centrale du ghetto ouvre en . Fin 1943, elle contient 60 000 livres et emploie 15 bibliothécaires à temps plein. Le Secrétariat central nomme le philosophe Emil Utitz au poste de directeur de la bibliothèque : il est chargé d'approuver chaque emprunt[118]. La réserve finit par comprendre 100 000 volumes issus des bibliothèques juives dans l'Europe entière[119] ou apportés par des prisonniers du ghetto[120]. La quantité de documents en hébreu ainsi que les carences en romans soulèvent des critiques, néanmoins les détenus souhaitent éperdument lire, quel que soit l'ouvrage[121] - [122]. Au moins 2 309 conférences, données par 489 personnes différentes, sont proposées au ghetto, sur des sujets variés — le judaïsme, le sionisme, l'art, la musique, les sciences, l'économie. C'est pourquoi Theresienstadt est parfois décrit comme une « université ouverte »[111].

Theresienstadt est le seul camp de concentration nazi où la pratique religieuse n'est pas interdite[109]. Même si tous les prisonniers sont Juifs selon les lois de Nuremberg, les déportés appartiennent à différents courants du judaïsme et du christianisme ; certains sont athées[19] - [123]. Certaines personnes et certaines communautés, notamment les gens issus de Moravie, transportent au ghetto leurs propres rouleaux de la Torah, leurs chofars et leurs tephillins ainsi que d'autres objets relatifs au culte. Edelstein, qui est pratiquant, nomme une équipe de rabbins chargée de veiller sur les funérailles[109]. Les croyants, qui sont souvent des personnes âgées d'Autriche et d'Allemagne, se rassemblent régulièrement dans un espace improvisé pour prier pendant le sabbat. Les rabbins Richard Feder (de) et Leo Baeck offrent leur soutien non seulement aux juifs mais aussi aux convertis chrétiens et à tous ceux qui éprouvent un besoin de consolation[123].

La vie culturelle de Theresienstadt est commentée sous plusieurs angles par des prisonniers et des auteurs. Adler insiste sur le nombre inhabituellement élevé de détenus pratiquant une activité culturelle ; toutefois, cette activité elle-même peut conduire à une représentation faussée de la réalité. Ullmann estime que ces activités constituent une résistance spirituelle au nazisme et une « étincelle d'humanité »[124] : « En aucun cas, nous ne nous sommes assis pour pleurer sur les bords des fleuves de Babylone ; notre engagement en matière artistique était à la mesure de notre volonté de vivre »[125].

Utilisation à des fins de propagande

En , une délégation de la Croix-Rouge allemande (DRK) visite le ghetto. Même si la DRK est dirigée par des médecins SS qui participent aux expérimentations humaines nazies, le rapport de Walther Georg Hartmann (de) décrit fidèlement la situation du ghetto : « épouvantable » et « surpeuplé à un point effrayant ». Hartmann écrit que les détenus sont gravement sous-alimentés et que les soins médicaux ne sont pas du tout adaptés. En juillet, le Vatican demande la permission d'envoyer une délégation au ghetto ; la requête est rejetée[126].

Le CICR, qui reçoit des demandes de plus en pressantes en faveur des Juifs, de la part du Danemark[127], des associations juives et du gouvernement tchécoslovaque en exil, demande à visiter Theresienstadt en [128] - [129]. Il n'existe pas de certitude sur la volonté du CICR de dresser un rapport exact sur Theresienstadt[130], car il dispose à l'époque de sources indépendantes qui confirment que les prisonniers sont déportés à Auschwitz pour y être assassinés[note 3]. Le gouvernement danois fait lui aussi pression auprès des nazis pour autoriser une visite car les Juifs danois ont subi la déportation à Theresienstadt fin 1943. Au cours d'un voyage au Danemark en novembre 1943, Eichmann promet aux représentants danois qu'ils pourront visiter le ghetto au printemps 1944[39] - [46]. Fin mai, Eppstein, Zucker et d'autres dirigeants de Theresienstadt signent des lettres dictées par les SS : elles sont envoyées au Comité d'aide et de sauvetage, une association juive de Budapest. Rudolf Kastner, qui régit le Comité, transmet la lettre à l'étranger, ce qui propage — hors du territoire occupé par le Troisième Reich — une vision faussement positive sur la vie à Theresienstadt[134]. Dans la délégation qui visite le ghetto le figurent Maurice Rossel (en), représentant du CICR, E. Juel-Henningsen, médecin-chef du ministère danois de la Santé, et Franz Hvass, haut fonctionnaire au ministère danois des Affaires étrangères[46].

La délégation passe huit heures à Theresienstadt, où elle suit un parcours préétabli[135] et n'est autorisée à parler qu'avec les Juifs danois et des personnalités choisies, dont Paul Eppstein[46]. Celui-ci est conduit à bord d'une limousine dont le prétendu chauffeur est en réalité un officier SS[127] - [136] ; Eppstein est contraint de réciter un discours dicté par les SS[137] et où Theresienstadt est présentée comme « une ville de province ordinaire », dont il serait le « maire »[16] - [46], avant de remettre aux visiteurs des statistiques fabriquées de toutes pièces sur le ghetto. Eppstein porte encore une ecchymose à l'œil à cause des coups infligés par Karl Rahm et il tente de prévenir Rossel qu'il n'existe « pas de sortie » pour les détenus de Theresienstadt[46] - [138]. Pour tromper les visiteurs, un match de foot et une représentation de l'opéra Brundibár sont offerts à leurs yeux[137]. Rossel écrit que les conditions de vie au ghetto sont favorables, et même supérieures à celles de la population civile du protectorat, et que nul n'a été déporté de Theresienstadt[139].

Tandis qu'ont lieu les préparatifs pour la visite de la Croix-Rouge, les SS ordonnent à un détenu, probablement Jindřich Weil, d'écrire le scénario d'un film de propagande[140]. Les metteurs en scène sont le prisonnier juif allemand Kurt Gerron ainsi que le producteur tchèque Karel Pečený, sous étroite surveillance des SS ; le distributeur est Aktualita, société appartenant à Pečený. Une scène est filmée le mais la majorité du tournage a lieu pendant onze jours entre le 16 août et le 11 septembre 1944[140]. Le film porte officiellement le titre de Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet (« Theresienstadt : film documentaire dans le secteur de la colonie juive »), toutefois les détenus le surnomment Der Führer schenkt den Juden eine Stadt (« Le Führer donne une ville aux Juifs »)[141]. Terminé le , ce film doit servir à discréditer les rapports que reçoivent les Alliés occidentaux et les pays neutres sur le génocide des Juifs ; néanmoins, il n'est visionné que quatre fois et il n'atteint pas son objectif[142].

Statistiques

Avant le , environ 141 000 Juifs sont envoyés à Theresienstadt ; ils viennent principalement du protectorat de Bohême-Moravie, d'Allemagne et d'Autriche. La plupart sont issus de cinq villes : Prague (40 000), Vienne (15 000), Berlin (13 500), Brno (9 000)[143] et Francfort (4 000)[144]. Après cette date, entre 13 500 et 15 000 survivants des marches de la mort arrivent au ghetto, y compris quelque 500 personnes qui sont passées deux fois par Theresienstadt : cela porte le nombre de prisonniers à un total de 154 000[143]. Avant le 20 avril, 33 521 victimes sont mortes à Theresienstadt ; 'y ajoutent 1 567 personnes qui ont péri entre le 20 avril et le 30 juin[64]. 88 196 victimes sont déportées de Theresienstadt entre le et le [144]. Parmi les prisonniers arrivés avant le 20 avril 1945, 17 320 sont libérés à Theresienstadt[69] ; 4 000 survivent aux déportations[145] et 1 630 sont secourus avant la fin de la guerre[51] - [64]. Au total, il y eut environ 23 000 survivants[71].

En outre, 239 autres personnes ont été transférées à la Petite Forteresse avant le , où la plupart des victimes sont assassinées. 37 autres sont emmenées par la Gestapo le . Avant 1945, 37 personnes se sont évadées et douze sont recapturées et reconduites au ghetto ; d'après Adler, il est peu probable que les autres évadés aient réussi. Début 1945, 92 autres personnes s'évadent et, après le départ des SS le 5 mai, 547 prisonniers sont partis de leur propre initiative sans attendre d'autorisation[146].

Procès d'après-guerre

Les autorités tchécoslovaques poursuivent plusieurs membres de la SS qui ont exercé à Theresienstadt, notamment les trois commandants. Siegfried Seidl et Karl Rahm sont extradés en Tchécoslovaquie, traduits en justice, condamnés et exécutés en raison de leurs crimes. Anton Burger est condamné à mort par contumace ; il parvient à se soustraire à l'arrestation et il vit sous un nom d'emprunt en Allemagne de l'Ouest jusqu'à sa mort en 1991. Le commandant de la gendarmerie tchèque, Theodor Janeček, meurt en prison en 1946 alors qu'il attend son procès. Une cour tchèque de Litoměřice déclare coupable de trahison un garde de Theresienstadt appelé Miroslaus Hasenkopf ; condamné à 15 ans de prison, il y meurt en 1951[62].

Mémoire

_(26030642070).jpg.webp)

En 1947, les autorités décident de convertir la Petite Fortesse en mémorial aux victimes de la persécution nazie[147]. H. G. Adler est parvenu à sauver une importante collection de documents et de peintures à Theresienstadt après la guerre et les confie au Musée juif de Prague. Ces documents constituent la base des collections proposées aujourd'hui au Musée et à Theresienstadt. Néanmoins, cet héritage juif n'est pas reconnu dans les années après-guerre car il ne cadre pas avec la ligne idéologique soviétique de lutte des classes, mise en valeur en République socialiste tchécoslovaque ; en outre, ces collections témoignent contre les positions officielles d'antisionisme (qui se matérialisent avec les procès de Prague et s'intensifient après la Guerre des Six Jours en 1967)[148] - [149]. Même si des plaques commémoratives sont apposées sur l'ancien ghetto, aucune ne fait allusion aux Juifs[149].

Après la Révolution de Velours qui a mis fin au régime communiste en Tchécoslovaquie, le Musée du ghetto de Terezín est inauguré en octobre 1991 dans le cadre des célébrations du cinquantième anniversaire de l'ouverture du ghetto[150]. Financé par le ministère tchèque de la Culture, le Musée comporte un service de recherche sur l'histoire de Theresienstadt[151]. En 2001, le directeur annonce qu'environ 250 000 personnes visitent le lieu chaque année ; certains visiteurs remarquables sont les présidents allemands Richard von Weizsäcker et Roman Herzog, les présidents israéliens Chaim Herzog et Ezer Weizman, ainsi que Václav Havel, président de la Tchéquie[147]. En 2015, l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright dévoile dans l'ancien ghetto une plaque commémorant les 26 membres de sa famille qui y ont subi l'emprisonnement[152].

Personnalités célèbres de Theresienstadt

Personnalités y ayant vécu ou transité

- Ginette Kolinka

- Hans Günther Adler[153], écrivain (Un voyage) et poète de langue allemande né à Prague.

- Heinz Alt, compositeur allemand.

- Karel Ančerl, chef d'orchestre tchéco-canadien.

- Dina Babbitt, dessinatrice tchèque.

- Leo Baeck, rabbin allemand, érudit et un des chefs du judaïsme progressiste.

- Joseph Bor, juriste tchèque.

- Hanna Brady, petite fille tchèque originaire de Nové Město na Moravě, personnage central du livre qui lui a été consacré par Karen Levine (Hana's Suitcase: A True Story, 2002).

- Georges Chauvin, homme politique français.

- Robert Dauber, compositeur et violoncelliste.

- Friedl Dicker-Brandeis, artiste, professeure à Terezin.

- Viktor Frankl, neurologue et psychiatre, fondateur de la logothérapie.

- Hugo Freund, joaillier à Prague.

- Margot Friedländer, jeune femme allemande

- Bedřich Fritta, dessinateur tchèque.

- Ludwig Wilhelm von Gans, chimiste et industriel allemand

- Rudolf Gelbard

- Kurt Gerron, acteur et réalisateur

- Petr Ginz, jeune dessinateur et écrivain tchèque.

- Pavel Haas, compositeur tchèque.

- Milada Horáková, femme politique tchécoslovaque.

- Regina Jonas, première femme rabbin

- Ottla Kafka, plus jeune sœur de Franz Kafka.

- Gideon Klein, compositeur et pianiste tchèque.

- Ivan Klíma, écrivain tchécoslovaque.

- Ruth Klüger, universitaire d'origine autrichienne

- Hans Krása, compositeur tchéco-allemand.

- André Lemoine résistant français, juge des Sables-d'Olonne.

- Anna Letenská, actrice tchécoslovaque.

- Marceline Loridan-Ivens, cinéaste française.

- Léon Meyer, homme politique français

- Františka Plamínková, femme politique tchécoslovaque.

- Sam Ringer, dessinateur, pour lequel c'est en 1945 le huitième camp d'internement. Il sera le père de Catherine Ringer.

- Coco Schumann, jazzman et guitariste allemand.

- Amalie Seckbach, collectionneuse d'art, peintre et sulptrice

- Alice Sommer Herz, pianiste tchèque, la survivante la plus âgée de la Shoah (décédée en , à 110 ans)

- Anne-Lise Stern, psychanalyste française.

- Viktor Ullmann, pianiste et compositeur tchèque.

- Hans Winterberg, compositeur allemand d'origine tchèque.

- Ilse Weber, écrivaine tchèque.

- Helga Hošková-Weissová, artiste peintre tchèque. Son journal illustré, tenu en tant qu'enfant à Theresienstadt, a été traduit en français par Erika Abrams : Le Journal d’Helga, (Belfond, 2015).

- Felice Schragenheim, Juive allemande, amante d'Elisabeth Wust (dite Lilly), épouse d'un soldat de la Wehrmacht[154].

- Marcel Bousseau, résistant, député

- Margot Heuman, première femme juive homosexuelle connue à avoir survécu aux camps de concentration nazis

Personnalités y étant décédées

- Clara Arnheim, peintre allemande ;

- Elkan Bauer, compositeur autrichien ;

- Otto Blumenthal, mathématicien allemand ;

- Terka Csillag, actrice de théâtre hongroise ;

- Robert Desnos, poète français ;

- les cousins Alfred et Gustav Flatow, champions olympiques allemands ;

- Hanuš Hachenburg (it), enfant poète et écrivain, l'un des rédacteurs de Vedem

- Jacobus Henricus Kann, banquier néerlandais ;

- Rudolf Karel, compositeur tchèque ;

- Joseph Kerebel, prêtre français et résistant ;

- Clementine Krämer, écrivaine allemande ;

- Augusta van Pels, habitante de la même annexe qu'Anne Frank ;

- Georg Pick, mathématicien autrichien ;

- Isidor Izaak Sadger, psychiatre et psychanalyste autrichien ;

- Grete Schmahl-Wolf, écrivain ;

- Mathilde Sussin, actrice autrichienne ;

- Siegfried Translateur, compositeur allemand ;

- Arthur von Weinberg, chimiste et industriel allemand.

Documentaire

- 2019 : Terezin, l'imposture nazie de Chochana Boukhobza.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Theresienstadt Ghetto » (voir la liste des auteurs).

Notes

- About 2,000 of these deportees survived the war.[53]

- Rothkirchen notes that the deportation of the officers coincided with the Slovak National Uprising (August–October),[56] but Anna Hájková points out that the registration of all former Czechoslovak Army officers from Theresienstadt had been ordered in mid-July 1944.[57]

- Information about Jews deported to Auschwitz from Theresienstadt was published in The Jewish Chronicle in February 1944.[131] News of the first liquidation of the Theresienstadt family camp was relayed by the Polish underground state to the Polish government-in-exile and the ICRC. The report was published in the official newspaper of the government-in-exile in early June, before Rossel's visit.[132] The information was also confirmed by the Vrba-Wetzler Report, received in Switzerland around the same time as Rossel's visit.[133]

Références

- Blodig et White 2012, p. 177, 180.

- United States Holocaust Memorial Museum 2018, Establishment.

- Rothkirchen 2006, p. 234.

- Rothkirchen 2006, p. 239.

- United States Holocaust Memorial Museum 2018, "Retirement Settlement".

- United States Holocaust Memorial Museum 2018.

- Blodig et White 2012, p. 180.

- Rothkirchen 2006, p. 235.

- Brush 2004, p. 862.

- Hájková 2013, p. 520.

- Kárný 1999, p. 10.

- Bondy 1984, p. 8.

- Rothkirchen 2006, p. 234, 240.

- Adler 2017, p. 64.

- Adler 2017, p. 33, 605.

- Blodig et White 2012, p. 181.

- Rothkirchen 2006, p. 236.

- Bondy 1984, p. 6.

- Hájková 2011.

- United States Holocaust Memorial Museum 2018, Concentration/Transit Camp for German and Austrian Jews.

- Rothkirchen 2006, p. 238.

- Bondy 1984, p. 5–6.

- Adler 2017, p. 33.

- Adler 2017, p. 469.

- Rothkirchen 2006, p. 242.

- Terezín Initiative 2016.

- Kárný 1999, p. 9.

- Adler 2017, p. 4.

- Rothkirchen 2006, p. 239–240.

- Rothkirchen 2006, p. 242–243.

- Bauer 1994, p. 114.

- Rothkirchen 2006, p. 243.

- Klibanski 1995, p. 93.

- Adler 2017, p. 127.

- Klibanski 1995, p. 94.

- Rothkirchen 2006, p. 244.

- Hájková 2015, p. 86.

- United States Holocaust Memorial Museum 2018, Other Prisoners.

- Rothkirchen 2006, p. 254.

- Adler 2017, p. 53.

- Kárný 1994.

- Adler 2017, p. 160–161.

- Adler 2017, p. 615.

- Rothkirchen 2006, p. 244, 254–255.

- Stránský 2011.

- United States Holocaust Memorial Museum 2018, Red Cross Visit.

- Rothkirchen 2006, p. 267.

- Rothkirchen 2006, p. 259.

- Rothkirchen 2006, p. 245.

- Schur 1997.

- Blodig et White 2012, p. 182.

- Adler 2017, p. 155.

- Adler 2017, p. 50.

- Rothkirchen 2006, p. 245–246.

- Kasperová 2013, p. 44.

- Rothkirchen 2006, p. 260.

- Hájková 2014, p. 47.

- Redlich 1992, p. 162.

- Adler 2017, p. 160.

- Schur 1997, p. 4.

- Adler 2017, p. 34, 53, 159.

- United States Holocaust Memorial Museum 2018, Final Weeks, Liberation, and Postwar Trials.

- Adler 2017, p. 31, 158.

- Adler 2017, p. 40.

- Adler 2017, p. 162.

- Rothkirchen 2006, p. 246.

- Adler 2017, p. 171–172.

- Adler 2017, p. 173.

- Rothkirchen 2006, p. 247.

- Adler 2017, p. 618.

- Adler 2017, p. 619.

- Bondy 1984, p. 1.

- United States Holocaust Memorial Museum 2018, SS and Police Structure.

- Adler 2017, p. 513–514.

- Rothkirchen 2006, p. 227.

- Rothkirchen 2006, p. 234–235.

- Adler 2017, p. 64, 69.

- Rothkirchen 2006, p. 235–236.

- Hájková 2014, p. 41.

- Adler 2017, p. 181–204.

- Hájková 2013, p. 504, 514.

- Adler 2017, p. 309, 316.

- Adler 2017, p. 309.

- Adler 2017, p. 226–227.

- Hájková 2014, p. 42.

- Brush 2004, p. 861.

- Brush 2004, p. 863.

- Brush 2004, p. 869.

- Brush 2004, p. 865.

- Rothkirchen 2006, p. 238–239.

- Bondy 1984, p. 6–7.

- Redlich 1992, xiii.

- Rothkirchen 2006, p. 240–241.

- Rothkirchen 2006, p. 241.

- Kasperová 2013, p. 45.

- Kasperová 2013, p. 46.

- Hájková 2014, p. 43.

- Rothkirchen 2006, p. 279.

- Kasperová 2013, p. 40.

- Rothkirchen 2006, p. 280.

- Rothkirchen 2006, p. 278.

- Rothkirchen 2006, p. 282.

- Hájková 2013, p. 511.

- Plato, Schlesinger et Conill 2001, p. 145.

- Hájková 2013, p. 510–511.

- Hájková 2013, p. 510.

- Brush 2004, p. 864.

- Hájková 2013, p. 512–513.

- Rothkirchen 2006, p. 266.

- Rothkirchen 2006, p. 266–267.

- Rothkirchen 2006, p. 270.

- Margry 1992, p. 156.

- Margry 1992, p. 153.

- Rothkirchen 2006, p. 274.

- Štěpková 2011.

- Rothkirchen 2006, p. 272.

- Rothkirchen 2006, p. 272–273.

- Intrator 2007, p. 515.

- Intrator 2007, p. 513.

- Intrator 2007, p. 517.

- Intrator 2007, p. 516.

- Rothkirchen 2006, p. 269.

- Rothkirchen 2006, p. 281.

- Rothkirchen 2006, p. 245, 276.

- Rothkirchen 2006, p. 265.

- Rothkirchen 2006, p. 252.

- Rothkirchen 2006, p. 256.

- Farré et Schubert 2009, p. 69–70.

- Rothkirchen 2006, p. 253–254.

- Farré 2012, p. 1390.

- Fleming 2014, p. 199.

- Fleming 2014, p. 214–215.

- Fleming 2014, p. 216.

- Rothkirchen 2006, p. 255–256.

- Farré et Schubert 2009, p. 71.

- Brenner 2009, p. 228.

- Rothkirchen 2006, p. 257.

- Rothkirchen 2006, p. 256, 258.

- Rothkirchen 2006, p. 258.

- Margry 2016.

- Margry 1992, p. 150–151.

- Margry 1992, p. 153–154.

- Adler 2017, p. 38.

- Adler 2017, p. 37.

- Hájková 2016, p. 3.

- Adler 2017, p. 40–41.

- Munk 2001, p. 17.

- Munk 2001, p. 18.

- Munk 2008, p. 75.

- Munk 2001, p. 19.

- Munk 2008, p. 76.

- Lazarová 2015.

- (en) Hans Günther Adler

- Lorraine Millot, « Elisabeth Wust, 85 ans. Mariée à un nazi ordinaire, puis amoureuse d'une juive morte en camp qu'elle célèbre dans Aimée et Jaguar. A Felice. », Libération.fr, (lire en ligne, consulté le )

Annexes

Bibliographie

- (en) H. G. Adler (trad. Belinda Cooper), Theresienstadt 1941–1945: The Face of a Coerced Community, Cambridge, Cambridge University Press, (1re éd. 1955) (ISBN 9780521881463)

H. G. Adler, Theresienstadt 1941-1945 (1955)

H. G. Adler, Theresienstadt 1941-1945 (1955) - (en) Yehuda Bauer, Jews for Sale?: Nazi-Jewish Negotiations, 1933–1945, New Haven, Yale University Press, (ISBN 9780300059137, lire en ligne

)

) - (en) Vojtěch Blodig et Joseph Robert White, Ghettos in German-Occupied Eastern Europe, vol. 2, United States Holocaust Memorial Museum, coll. « Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945 », (ISBN 978-0-253-00202-0)

- (en) Ruth Bondy, « The Theresienstadt Ghetto: Its Characteristics and Perspective », dans The Nazi concentration camps, Jerusalem, Yad Vashem, , 303–314 p. From an online version paginated 1–11.

- (en) Hannelore Brenner, The Girls of Room 28: Friendship, Hope, and Survival in Theresienstadt, Knopf Doubleday Publishing Group, (ISBN 9780805242706)

- Barbara L. Brush, « Nursing Care and Context in Theresienstadt », dans Western Journal of Nursing Research, vol. 26, , 860–871 p. (PMID 15539532, DOI 10.1177/0193945904265333, S2CID 6788881), chap. 8

- (en) Sébastien Farré, « The ICRC and the detainees in Nazi concentration camps (1942–1945) », dans International Committee of the Red Cross, vol. 94, , 1381–1408 p. (DOI 10.1017/S1816383113000489, S2CID 146434201, lire en ligne), chap. 888

- Sébastien Farré et Yan Schubert, « L'illusion de l'objectif. », dans Le Mouvement Social [« The Illusion of the Objective »], vol. 227, , 65–83 p. (DOI 10.3917/lms.227.0065, S2CID 144792195, lire en ligne), chap. 2

- (en) Michael Fleming (en), Auschwitz, the Allies and Censorship of the Holocaust, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 9781139917278)

- Anna Hájková, « Sexual Barter in Times of Genocide: Negotiating the Sexual Economy of the Theresienstadt Ghetto », dans Signs, vol. 38, , 503–533 p. (DOI 10.1086/668607, S2CID 142859604), chap. 3

- Anna Hájková, « To Terezín and Back Again: Czech Jews and their Bonds of Belonging from Deportations to the Postwar », dans Dapim: Studies on the Holocaust, vol. 28, , 38–55 p. (DOI 10.1080/23256249.2014.881594, S2CID 18142106, lire en ligne), chap. 1

- Anna Hájková, « "Poor devils" of the Camps: Dutch Jews in the Terezín Ghetto, 1943–1945 », dans Yad Vashem Studies, vol. 43, , 77–111 p. (ISSN 0084-3296, DOI 10.17613/m61s8d), chap. 1

- Anna Hájková, The Last Ghetto; An Everyday History of Theresienstadt, New York, Oxford University Press, (ISBN 9780190051778)

- Miriam Intrator, « "People were literally starving for any kind of reading": The Theresienstadt Ghetto Central Library, 1942-1945 », dans Library Trends, vol. 55, , 513–522 p. (DOI 10.1353/lib.2007.0009, hdl 2142/3706

, S2CID 7030592), chap. 3

, S2CID 7030592), chap. 3 - (cs) Miroslav Kárný (en) « Terezínský rodinný tábor v konečném řešení » [« Le camp familial de Terezín dans la solution finale »] (lire en ligne)

— « (ibid.) », dans Toman Brod (en), Miroslav Kárný et Margita Kárná (éds.), Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau: sborník z mezinárodní konference, Praha 7.-8. brězna 1994 [« Camp familial de Terezín à Auschwitz-Birkenau : actes de la conférence internationale, Prague 7-8 mars 1994 »], Prague, Melantrich, (ISBN 978-8070231937) - (de) Miroslav Kárný, « Fragen zum 8. März 1944 », dans Theresienstädter Studien und Dokumente [« Questions about 8 March 1944 »], , 9–42 p., chap. 6

- Dana Kasperová, « Reflections on the focus of education in the Theresienstadt ghetto based on reports by Theresienstadt's educators », dans Studia Paedagogica, vol. 18, , 37–56 p. (DOI 10.5817/SP2013-4-3

), chap. 4

), chap. 4 - (de) Bronka Klibanski, « Kinder aus dem Ghetto Bialystok in Theresienstadt », dans Theresienstädter Studien und Dokumente [« Children from the Białystok Ghetto in Theresienstadt »], , 93–106 p., chap. 2

- (en) Karel Margry, « 'Theresienstadt' (1944–1945): The Nazi propaganda film depicting the concentration camp as paradise », dans Historical Journal of Film, Radio and Television (en), vol. 12, , 145–162 p. (ISSN 0143-9685, DOI 10.1080/01439689200260091), chap. 2

- (en) Karel Margry, « A False Start. The Filming at Theresienstadt of January 20, 1944 », dans Apparatus. Film, Media and Digital Cultures of Central and Eastern Europe, vol. 2–3, (ISSN 2365-7758, DOI 10.17892/app.2016.0002-3.54, lire en ligne)

- (en) Jan Munk, « The Terezín Memorial in the year 2000 », dans Museum International, vol. 53, , 17–20 p. (ISSN 1350-0775, DOI 10.1111/1468-0033.00293, S2CID 162377793), chap. 1

- Jan Munk, « Activities of Terezín Memorial », dans The Public Historian, vol. 30, , 73–79 p. (DOI 10.1525/tph.2008.30.1.73), chap. 1

- (es) Alice v. Plato, Henriette Schlesinger et Montse Conill, « Prisioneros "prominentes" en Theresienstadt (Terezín, República Checa) », dans Historia, Antropología y Fuentes Orales [« "Prominent" prisoners at Theresienstadt (Terezín, Czech Republic) »], , 143–150 p. (JSTOR 27753067), chap. 25

- Egon Redlich, The Terezin Diary of Gonda Redlich, Lexington, University Press of Kentucky, (ISBN 9780813118048)

- (en) Livia Rothkirchen, The Jews of Bohemia and Moravia: Facing the Holocaust, Lincoln, University of Nebraska Press, (ISBN 978-0803205024)

- (de) Wolfgang Benz, Theresienstadt: Eine Geschichte von Täuschung und Vernichtung [« Theresienstadt: A history of deception and annihilation »], C.H.Beck, (ISBN 978-3-406-64550-1)

- (en) Silvia Goldbaum Tarabini Fracapane, The Jews of Denmark in the Holocaust: Life and Death in Theresienstadt Ghetto, Routledge, (ISBN 978-0-429-51486-9)

- (en) Wolf Gruner, The Holocaust in Bohemia and Moravia: Czech Initiatives, German Policies, Jewish Responses, New York, Berghahn Books, (ISBN 978-1-78920-285-4)

- Anna Hájková, « Medicine in Theresienstadt », dans Social History of Medicine, (DOI 10.1093/shm/hky066, lire en ligne)

- (en) Anna Hájková, The Last Ghetto: An Everyday History of Theresienstadt, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-005177-8)

- Štěpán Jurajda et Tomáš Jelínek, « Statistical Analyses of Theresienstadt Prisoners Examples and Future Possibilities », dans S: I. M. O. N., vol. 8, (DOI 10.23777/SN.0221, lire en ligne), chap. 2

- (en) Jan Láníček, « Between Resistance and Collaboration: The Ambiguity of the Protectorate Gendarmes’ Service in the Theresienstadt Ghetto (1941-1945) », dans S: I.M.O.N. Shoah: Intervention. Methods. Documentation., vol. 8, , 13–37 p. (ISSN 2408-9192, DOI 10.23777/SN.0221/ART_JLAN01, lire en ligne), chap. 2

- Matthew R. Smallman-Raynor et Andrew D. Cliff, « Theresienstadt: A Geographical Picture of Transports, Demography, and Communicable Disease in a Jewish Camp-Ghetto, 1941–45 », dans Social Science History (en), vol. 44, , 615–639 p. (DOI 10.1017/ssh.2020.23, S2CID 225556819, lire en ligne), chap. 4

Filmographie

- 1945 : Kurt Gerron, Theresienstadt ;

- 1978 : Marvin J. Chomsky, Holocauste (mini-série) ;

- 1988 : Dan Curtis, War and Remembrance, mini série américaine en 12 épisodes d'après le livre du même nom de Herman Wouk qui participa à l'écriture du scénario. Plus du tiers du film se déroule dans le ghetto.

- 2013 : Claude Lanzmann, Le Dernier des injustes.

- 2017 : Claude Lanzmann, Les Quatre Sœurs.

Articles connexes

- Shoah en Bohême-Moravie

- Tchécoslovaquie pendant la Seconde Guerre mondiale

- Liste des camps de concentration nazis

- Camp d'internement de Theresienstadt (1945-1948) (de)

- Petite fortification de Theresienstadt

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative à la géographie :

- (en + he) Encyclopedia of the Ghettos

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Anna Hájková, « The Piano Virtuoso Who Didn't Play in Terezín, or, Why Gender Matters », sur The Orel Foundation, (consulté le )

- (en) Anna Hájková, « Women as citizens in the Theresienstadt prisoner community », dans Online Encyclopedia of Mass Violence, , 1–15 p. (lire en ligne)

- (en) Daniela Lazarová, « Albright unveils plaque to family members who perished in Holocaust onTerezín visit », Radio Prague, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Herbert Schur, « Review of Karny, Miroslav, ed., Terezinska pametni kniha », (consulté le )

- (en) Matěj Stránský, « Embellishment and the visit of the International Committee of the Red Cross to Terezín », Terezín Initiative, (consulté le )

- (cs) Terezín Initiative, « Seznam transportů z Terezína » [« List of transports from Theresienstadt »], Terezín Initiative, (consulté le )

- (en) Tereza Štěpková, « Brundibár », Terezín Initiative, (consulté le )

- (en) United States Holocaust Memorial Museum, « Theresienstadt »,

- (en) United States Holocaust Memorial Museum image gallery for Theresienstadt.

- (fr) « Le ghetto de Theresienstadt », sur Yad Vashem

- (fr) « Terezin (Theresienstadt) », sur United States Holocaust Memorial Museum.

- Bruno Giner, Survivre et mourir en musique dans les camps nazis, Paris, Berg International, coll. « Détours », , 220 p. (ISBN 978-2-917191-39-2, OCLC 721819255).

- Claude Lanzmann, Un vivant qui passe : Auschwitz 1943 - Theresienstadt 1944, Paris, Gallimard, coll. « Folio » (no 5579), , 80 p. (ISBN 978-2-07-045261-3, OCLC 866827190, BNF 43698777).

- Keith Lowe (trad. de l'anglais par Johan Frederik Hel Guedj), L'Europe Barbare : 1945-1950, Paris, Perrin, , 488 p. (ISBN 978-2-262-03776-5, OCLC 843382483).

- Antoine Choplin, Une forêt d'arbres creux : roman, Lyon, La Fosse aux ours, , 115 p. (ISBN 978-2-35707-065-3, OCLC 927163804).

- J. Karas, La Musique à Terezin, Gallimard, 1993.

- Article sur Theresienstadt et la vie musicale, sur Musique et Shoah, holocaustmusic.ort.org/fr

- « Terezin (Theresienstadt) », sur Encyclopédie multimédia de la Shoah (consulté le )

- " Terminus Terezin " à Bibliothèque Royale de Belgique

- (en) Terezín Memorial

- (en) Terezín Initiative Institute

- Alain Lompech, « Terezin chantait », sur Le Monde, (consulté le )

- Élise Petit : Musique, religion et résistance à Theresienstadt