Marceline Loridan-Ivens

Marceline Loridan-Ivens, née Rozenberg[1] le à Épinal et morte le à Paris 12e[2] - [3], est une scénariste, réalisatrice, productrice et écrivaine française[4]. Elle est une survivante de la Shoah, et compagne de déportation de Simone Veil.

.jpg.webp)

| Nom de naissance | Marceline Rozenberg |

|---|---|

| Naissance |

Épinal (France) |

| Nationalité |

|

| Décès |

(à 90 ans) Paris 12e (France) |

| Profession |

Réalisatrice Documentariste |

| Films notables |

Algérie, année zéro Le 17e parallèle Une histoire de ballon, lycée n° 31 Pékin Comment Yukong déplaça les montagnes Une histoire de vent La Petite Prairie aux bouleaux |

Elle réalise plusieurs films dans le contexte de la décolonisation, sur l'Algérie et le Viêtnam. Elle a également réalisé le long-métrage La petite prairie aux bouleaux, sur son expérience de la déportation, et réalisé avec son époux Joris Ivens une série de films sur la Chine maoïste[3]. Elle apparaît dans le film Chronique d'un été (1961), un des premiers témoignages filmés de la déportation durant la Seconde Guerre mondiale.

Elle a rédigé plusieurs essais autobiographiques dont Et tu n'es pas revenu (Grasset, 2015)[3].

Biographie

Enfance et déportation

Marceline Rozenberg est née de parents juifs polonais émigrés en France depuis 1920[5]. Son père Rozenberg Szlama petit industriel fabricant de textile né à Slupia Nowa (Pologne) le 7 mars 1901, épouse Frymet Gruszkowicz née à Lodz le 1er avril 1898, commerçante[6]. Le père s'installe d'abord à Belfort en octobre 1920, puis déménage, en 1925, avec le reste de la famille à Épinal où ils résident jusqu'en 1931, c'est là que naîtra Marcelline le 19 mars 1928. En 1931, la famille s'installe à Nancy[7] où naitront Suzanne Jacqueline en 1932[5] et Michel en 1937. Peu après la naissance de Michel à la suite de mauvaises affaires la famille retourne s'installer à Épinal.

De 1933 à 1937, elle fréquente avec sa grande sœur Chaja-Rojza[5] dite Henriette le lycée Jeanne d'Arc, lycée de jeunes filles du centre-ville de Nancy. Elle quitte le lycée en 7e quand sa famille retourne à Épinal.

A Épinal, elle fait du scoutisme au sein de la Fédération française des Éclaireuses, comme « petite aile » (branche des 8-12 ans)[8] - [9]. D'origine juive, elle n'est pas croyante[6].

Au début de la Seconde Guerre mondiale, sa famille s'installe dans le Vaucluse. La famille vit alors au Domaine de Gourdon à Bollène dans le Vaucluse[10].

À 15 ans, elle est arrêtée en tant que juive par la Milice française et la Gestapo en même temps que son père, Shloïme Rozenberg[11] - [12].

Elle est déportée à Auschwitz-Birkenau par le convoi 71 du , le même que celui de son père[10], de Simone Veil[13] - [14], avec laquelle la liera une amitié « indéfectible[15] », de Ginette Kolinka[16] - [17] - [18] et de Anne-Lise Stern. Elle est ensuite transférée à Bergen-Belsen, et finalement au camp de concentration de Theresienstadt. Elle recouvre la liberté à la libération du camp, le [19] par l'Armée rouge.

Jeunesse engagée à Paris

À son retour en France, elle apprend la sténotypie et la dactylographie[6]. Elle épouse Francis Loridan, jeune ingénieur en travaux publics, engagé sur des chantiers lointains. Ils divorcent des années plus tard mais elle souhaite conserver son nom[20].

Elle adhère au Parti communiste français en 1955 et le quitte un an plus tard. Elle croise alors des « déviationnistes », comme le philosophe Henri Lefebvre ou le sociologue Edgar Morin[21], tape des manuscrits pour des intellectuels dont Roland Barthes, travaille au service reprographie d'un institut de sondage, est « porteuse de valises » pour le FLN[6] et fréquente les nuits parisiennes de Saint-Germain-des-Prés[22]. En 1971, elle est signataire du Manifeste des 343 pour la dépénalisation de l'avortement[23].

Carrière de cinéaste

En 1961, Jean Rouch et Edgar Morin la filment dans Chronique d'un été ; elle y apparaît dans des plans devenus célèbres par un monologue sur sa déportation et le vide laissé par la disparition de son père[6]. Elle entre par le biais de ce film dans le monde du cinéma.

Elle se consacre initialement à des documentaires sur des peuples en lutte. En 1962, elle réalise avec Jean-Pierre Sergent un premier documentaire, Algérie année zéro, sur les premiers pas du pays après l'indépendance[24]. Le film est interdit en France et en Algérie, et reçoit le Grand Prix du festival de Leipzig en 1965[25].

En 1963, elle rencontre et épouse le réalisateur de documentaires Joris Ivens, de trente ans son aîné. Ils forment ensemble un couple de cinéastes soudés[6]. En fonction des films, elle l'assiste ou coréalise avec lui. Ils réalisent notamment ensemble Le 17e parallèle en 1968[26], pour lequel ils s'immergent dans les combats de la guerre du Vietnam. Au Vietnam, ils sont reçus par Hô Chi Minh[22], qui leur donne l'autorisation de se déplacer sur les lignes de front.

De 1972 à 1976, pendant la révolution culturelle déclenchée par Mao Zedong, elle travaille en Chine et réalise avec son époux Joris Ivens la série de douze documentaires Comment Yukong déplaça les montagnes[27], ayant obtenu un laisser-passer du Premier Ministre Zhou En-lai pour circuler librement[6]. Critiqués par Jiang Qing, épouse de Mao, ils doivent quitter précipitamment la Chine[28]. Les deux réalisateurs résistent aux demandes de coupes formulées par le gouvernement chinois[28]. À sa sortie en France, le film est largement critiqué comme un support de propagande, dans le contexte d'une prise de distance occidentale avec la Chine maoïste.

Elle prend plus tard de la distance avec cette démarche cinématographique, la qualifiant de « simpliste et naïve »[24] et parlant d'« héroïsation de la révolution »[26].

En 2003, à 75 ans, elle réalise son premier film de fiction, La Petite Prairie aux bouleaux, avec Anouk Aimée, très inspiré de son parcours dans les camps, qui évoque aussi les différentes facettes de sa mémoire en tant que survivante[29]. Le titre est la traduction du nom polonais Brzezinka, germanisé en Birkenau.

Témoin de la Shoah

Elle écrit plusieurs essais autobiographiques, avec l'appui de journalistes, où son expérience de la déportation apparaît perpétuellement en toile de fond. Elle affirme que « on ne vit pas après Auschwitz, on vit avec en permanence (...) La vie quotidienne vous confronte tout le temps au souvenir. Cela pénètre profondément votre vie. (...) Et je me suis souvent comportée après les camps comme si j’y étais encore. »[30].

L'essai Et tu n'es pas revenu revient sur son expérience de la déportation et sur sa conviction que la France n'a pas regardé en face son rôle dans la Shoah[4]. Il est écrit sous forme de lettre à son père, mort en déportation[30]. L'essai Ma vie balagan est consacré davantage à sa vie au retour des camps, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés puis à ses choix de cinéaste. Dans L'Amour après, elle explore la difficulté de reconstruire son rapport à son corps, à l'amour et à la sexualité après la déportation, et revient sur ses relations amoureuses notamment avec Georges Perec[31].

Jusqu'à la fin de sa vie, elle donne des conférences et témoigne dans les collèges et les lycées sur la Shoah[22].

Elle estime que l'antisémitisme reste vivace en France, s'alarme de la faiblesse des réactions publiques à ce sujet, et estime que les leçons qui auraient du être tirées de la Shoah ne l'ont pas été en France[32] - [33].

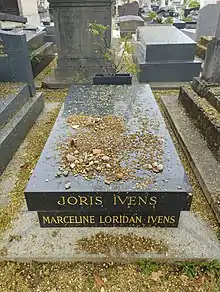

À ses obsèques, le , au cimetière du Montparnasse à Paris, la rabbine Delphine Horvilleur prononce son oraison funèbre[34].

Filmographie partielle

Réalisatrice

- 1962 : Algérie, année zéro — Documentaire coréalisé avec Jean-Pierre Sergent

- 1968 : Le 17e parallèle — Documentaire coréalisé avec Joris Ivens

- 1976 : Comment Yukong déplaça les montagnes — Série de documentaires coréalisés avec Joris Ivens

- 1976 : Une histoire de ballon, lycée n° 31 Pékin — Court-métrage (19 min) de la série, coréalisé avec Joris Ivens

- 1977 : Les Kazaks — Documentaire coréalisé avec Joris Ivens

- 1977 : Les Ouigours — Documentaire coréalisé avec Joris Ivens

- 1988 : Une histoire de vent — Documentaire-fiction coréalisé avec Joris Ivens

- 2003 : La Petite Prairie aux bouleaux

Actrice

- 1961 : Chronique d'un été de Jean Rouch et Edgar Morin

- 1999 : Peut-être de Cédric Klapisch

- 2008 : Une belle croisière, de Boris Lehman

- 2008 : Les Bureaux de Dieu de Claire Simon

- 2013 : Les Beaux Jours de Marion Vernoux

Scénariste

- 2003 : La Petite Prairie aux bouleaux — Sous le nom de Marceline Loridan-Ivens

Dans la culture populaire

- 2014 : La Loi, téléfilm de Christian Faure, jouée par Aurélia Petit

- 2021 : Rose, d'Aurélie Saada, jouée par Michèle Moretti

- 2022 : Une jeune fille qui va bien, de Sandrine Kiberlain: jouée par Françoise Widhoff

- 2022 : Simone, le voyage du siècle, d'Olivier Dahan: Sylvie Testud et Esther Valding

Distinctions et hommages

Récompenses

- Césars 1977 : César du meilleur court-métrage documentaire pour Une histoire de ballon, lycée n° 31 Pékin

- 2015 : prix de l’Académie Lilas

- 2015 : prix Jean-Jacques-Rousseau de l'autobiographie pour Et tu n'es pas revenu (Grasset)

Décorations

Commandeure de l'ordre national du Mérite Elle est directement promue au grade de commandeure par décret du pour ses 56 ans de services[35].

Commandeure de l'ordre national du Mérite Elle est directement promue au grade de commandeure par décret du pour ses 56 ans de services[35]. Commandeure de l'ordre des Arts et des Lettres Elle est promue au grade de commandeure par l’arrêté du [36].

Commandeure de l'ordre des Arts et des Lettres Elle est promue au grade de commandeure par l’arrêté du [36]. Officière de la Légion d'honneur Elle est faite chevalière le puis est promue officière le [1].

Officière de la Légion d'honneur Elle est faite chevalière le puis est promue officière le [1].

Hommages

_-_2021-02-16_-_1.jpg.webp)

- À Paris, la promenade Marceline-Loridan-Ivens lui rend hommage. Il s'agit d'une partie du Parc des Rives de Seine (6e et 7e arrondissements), entre la place Justin-Godart et le 31 quai Voltaire. L'inauguration a lieu le par la maire de Paris Anne Hidalgo[37].

- À Montreuil en Seine-Saint-Denis se trouve une place en son nom à l’intersection du boulevard Henri Barbusse et de la rue du Midi.

Publications

- 17e parallèle : la guerre du peuple : deux mois sous la terre, écrit avec Joris Ivens, Paris, les Éditeurs français réunis, 1969 (44 illustrations)

- Ma vie balagan, récit écrit avec la journaliste Élisabeth D. Inandiak, Robert Laffont, 2008 (ISBN 978-2-221-10658-7)

- Témoignage dans Traces de l'enfer, collectif, Larousse, 2015

- Et tu n'es pas revenu, récit écrit avec Judith Perrignon, Grasset, 2015 (ISBN 978-2-246-85391-6) prix Jean-Jacques-Rousseau 2015

- L'Amour après, récit écrit avec Judith Perrignon, Grasset, 2018, 162 p.

Notes et références

- Décret du 13 juillet 2010 portant promotion et nomination.

- État civil sur le fichier des personnes décédées en France depuis 1970

- « L’écrivaine et cinéaste Marceline Loridan-Ivens, ancienne déportée à Auschwitz, est morte », Le Monde, (lire en ligne).

- (en-US) Alissa J. Rubin, « Marceline Loridan-Ivens, 90, Dies; Wrote of Holocaust’s Enduring Toll », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le )

- Archives départementales de Meurthe et Moselle (54) cote 6 M 554

- Chapelain Brigitte, « Marceline Loridan-Ivens (1928-2018). Matricule 78 750, la fille de Birkenau… », Hermès, La Revue, 2019/1 (n° 83), p. 267-276. URL : https://www.cairn-int.info/revue-hermes-la-revue-2019-1-page-267.htm

- Archives départementales Meurthe et Moselle cote 6 M 554 page 2

- « Marceline Loridan-Ivens, déportée à 15 ans : « Je suis une petite fille de 86 ans » », sur Elle, (consulté le )

- « Marceline Loridan-Ivens (née Rozenberg) - Grands Entretiens Patrimoniaux - Ina.fr », sur Marceline Loridan-Ivens (née Rozenberg) - Grands Entretiens Patrimoniaux - Ina.fr (consulté le )

- Voir Klarsfeld 2012.

- Né le 7 mars 1901 à Slupia. Voir Klarsfeld 2012.

- Voir (en) Steven Erlanger, « Books. Jewish Deportee on Persecution, Past and Present », The New York Times, (lire en ligne).

- Voir Klarsfeld 1978.

- Catherine Durand, « Marceline Loridan-Ivens : Simone Veil, ma jumelle contradictoire », Marie Claire, (lire en ligne).

- « Mort de la cinéaste et écrivaine Marceline Loridan-Ivens, une vie pour témoigner », Franceinfo, (lire en ligne).

- Ginette Kolinka et Marion Ruggieri, Retour à Birkenau, Paris, Grasset, , 112 p. (ISBN 978-2-246-82070-3 et 2-246-82070-7), Marceline, qui a fait le trajet avec moi depuis Marseille et qu'on distingue facilement à sa crinière rousse, aussi..

- Célia Héron, « Ginette Kolinka: «Il ne faut pas retourner à Birkenau au printemps» », Le Temps, (lire en ligne).

- Florence Gotschaux, « Ginette Kolinka, rescapée d'Auschwitz, témoigne à Loriol », France Bleu, (lire en ligne).

- « Interview de Marceline Loridan-Ivens », France Inter, (lire en ligne).

- Loridan, Marceline, 1928-, Ma vie balagan, Paris, Laffont, , 261 p. (ISBN 978-2-221-10658-7, OCLC 262426758, lire en ligne), page 171.

- « La clé des camps », Libération, (lire en ligne).

- Jacqueline Remy, « La vie est belle », Vanity Fair, no 56, , p. 78-85.

- « "Je suis née tout de suite rousse, gauchère et juive !" - Ép. 1/5 - Marceline Loridan-Ivens, l'intégrale en cinq entretiens (2012) », sur France Culture (consulté le )

- (en-US) Steven Erlanger, « Jewish Deportee on Persecution, Past and Present (Published 2016) », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le ).

- (en) « Algérie, année zéro (Marceline Loridan-Ivens, Jean-Pierre Sergent, 1962) », sur Le site de la Cinémathèque française (consulté le ).

- « Marceline la tornade », Le Monde, (lire en ligne).

- « CANNES CLASSICS — « —, regards sur la Chine en mutation » », .

- « Marceline Loridan a filmé la Chine de Mao « Je fus dupée par mon époque » », Rue89, (lire en ligne).

- « "La Petite Prairie aux bouleaux" : le retour à Birkenau d'une survivante en quête de mémoire », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- « Marceline Loridan-Ivens : « Il fallait montrer les images des camps » », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Marceline Loridan-Ivens : « Le rapport à mon corps a été totalement ravagé par les camps » », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Marceline Loridan-Ivens : « Si le motif antisémite du meurtre est avéré, Mireille Knoll a vécu la Shoah dans son appartement » », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « A réécouter : les propos chocs de Marceline Loridan-Ivens, ancienne déportée, sur France Inter », sur Télérama (consulté le )

- Delphine Horvilleur, « Hommage à MDI », Tenou'a, (lire en ligne).

- Décret du 15 mai 2015 portant promotion et nomination

- « Arrêté du 9 juillet 2014 portant nomination et promotion dans l'ordre des Arts et des Lettres », .

- « Parc des Rives de Seine : une promenade dédiée à la mémoire de Marceline Loridan-Ivens », sur Ville de Paris, .

Voir aussi

Bibliographie

- Serge Klarsfeld, Le Mémorial de la Déportation des Juifs de France, Beate et Serge Klarsfeld, 1978 ; nouvelle édition : Association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France (FFDJF), 2012

- Frédérique Berthet, dans La Voix Manquante (Paris, éditions P.O.L, 2018, 304 p. ( (ISBN 978-2-8180-4321-9), Prix CNC 2018 du livre de cinéma), fait de l’apparition de Marceline dans Chronique d’un été un évènement en soi, et éclaire l’analyse sensible du film par une enquête historique au présent sur les lieux de la déportation de la petite Rozenberg.

Liens externes

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- Film-documentaire.fr

- Unifrance

- (de + en) Filmportal

- (en) IMDb

- Ressource relative au spectacle :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- « À réécouter, les propos chocs de Marceline Loridan, ancienne déportée » sur France Inter

- Marceline Loridan-Ivens, l'intégrale en cinq entretiens (2012) — « Je suis née tout de suite rousse, gauchère et juive ! » série en cinq parties de l'émission « À voix nue » par Sandrine Treiner, sur France Culture, diffusée originellement en [audio]

- "On ne revient jamais vraiment d'Auschwitz".