Bus blancs

L'expression Bus blancs (en suédois : Vita bussarna) fait référence à une opération humanitaire de la Croix-Rouge, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont les acteurs principaux sont deux Suédois, le comte Folke Bernadotte et le masseur Felix Kersten. Elle permet de sauver des milliers de Scandinaves, ainsi qu'un grand nombre de Juifs, des camps de concentration allemands. Le nom de « bus blancs » provient de ce que les véhicules sont peints en blanc avec des croix rouges sur les côtés et le toit afin qu'aucune confusion ne soit possible avec des véhicules militaires.

En mars et , quelque 15 000 prisonniers scandinaves et d'autres nationalités sont soustraits à l'emprisonnement et au confinement imposés par les nazis, puis conduits en Suède. Le programme continue après la capitulation allemande, rapatriant encore 10 000 ex-prisonniers vers la Suède. Au Danemark et en Norvège, l'opération est considérée comme un énorme succès humanitaire qui sauve un grand nombre de vies. Elle est cependant aussi sujette aux critiques comme celle d'avoir favorisé les Scandinaves par rapport aux ressortissants d'autres pays. L'association norvégienne des Bus blancs commémore cette action en organisant des excursions à Sachsenhausen et sur d'autres sites de camps de concentration, pour des classes d'école, en coopération avec les témoins de cette époque.

Prisonniers scandinaves en Allemagne

Le Danemark et la Norvège sont envahis par l'Allemagne le . À peine deux mois plus tard, les forces d'occupation établissent le premier camp de concentration à Ulven, dans les environs de Bergen[1]. La résistance contre l'occupation prenant de d'ampleur, de plus en plus de Norvégiens sont arrêtés. La plupart sont tout d'abord internée dans des camps et prisons en Norvège et plus tard déportés en Allemagne. Les premiers Norvégiens arrivent au camp de concentration de Sachsenhausen le 29 août 1940, mais ils sont libérés et renvoyés chez eux en décembre. Des déportations régulières depuis la Norvège commencent au printemps 1941[2]. Au Danemark, les arrestations débutent avec la démission de la coalition gouvernementale le .

Les prisonniers scandinaves en Allemagne sont divisés en plusieurs catégories, allant des fonctionnaires "internés", ainsi nommés, parce qu'ils jouissaient d'une certaine liberté, à ceux des déportés Nacht und Nebel, destinés aux travaux forcés jusqu'à la mort. Le nombre de prisonniers scandinaves augmentant, divers groupes s'organisent afin de leur porter assistance. Les aumôniers des marins norvégiens à Hambourg, Arne Berge et Conrad Vogt-Svendsen (en), visitent les prisonniers, leur fournissant de la nourriture et se chargeant des lettres adressées à leurs familles en Norvège et au Danemark. Vogt-Svendsen prend également contact avec les fonctionnaires internés au manoir de « Gross Kreutz »[3], les familles norvégiennes Hjort et Seip. Avec d'autres Scandinaves, le groupe de Gross Kreutz compile de vastes listes de prisonniers et d'adresses. Ces listes sont envoyées au gouvernement norvégien en exil à Londres par l'intermédiaire de l'ambassade suédoise à Berlin[4]. À Stockholm, le diplomate norvégien Niels Christian Ditleff s’implique fortement pour la cause des prisonniers scandinaves. À la fin de l'année 1944, il y a environ 8 000 prisonniers norvégiens en Allemagne, sans compter quelque 1 125 prisonniers de guerre norvégiens.

Du côté danois, l'amiral Carl Hammerich travaillé longuement sur les plans secrets d'une expédition, nom de code le « Jyllandskorps » (littéralement: « Corps du Jutland »), afin de sauver les déportés danois et norvégiens des camps allemands. Hammerich a de bons contacts avec les deux aumôniers des marins norvégiens, le groupe de Gross Kreutz et avec Niels Christian Ditleff à Stockholm. Au début 1945, il y a environ 6 000 déportés danois en Allemagne. Pendant l'année 1944, les Danois font d'importants efforts de planification, comme l'enregistrement des prisonniers, des plans de transport de vêtements, de nourriture et d'abris ainsi que l'organisation d'éventuelles quarantaines pour les déportés susceptibles de revenir au Danemark. Hammerich visite Stockholm en février, avril et juillet 1944 et discute de ces plans avec Ditleff[5].

Évacuer ou « rester sur place » ?

Alors qu'à fin 1944 les forces alliées s'approchent de l'Allemagne, le SHAEF prend sa décision concernant les déportés alliés. Au sein du gouvernement norvégien en exil, le commandant Johan Koren Christie écrit un mémorandum le ; les déportés norvégiens doivent « rester sur place », attendre jusqu'à ce qu'ils soient libérés par les forces alliées. Le groupe Gross Kreutz prend connaissance de cette décision le mois suivant et réagit rapidement. Johan Bernhard Hjort écrit un rapport déconseillant de suivre la proposition Christie. Il argumente alors que les déportés risquent d'être massacrés et qu'ils doivent être exfiltrés d'Allemagne avant que le pays ne soit libéré, il écrit :

- « Il est par conséquent fortement suggéré au gouvernement norvégien de considérer la possibilité que le gouvernement suédois puisse être incité d'intervenir afin d'aider au moins les fonctionnaires norvégiens et danois déportés en Allemagne, y compris ceux emprisonnés, avec pour objectif de les transporter vers la Suède, où, si cela est possible, ils puissent rester jusqu'à la fin de la guerre. »[6]

Le rapport d'octobre 1944 de Hjort est le premier qui fasse mention d'une opération suédoise afin de sauver les déportés scandinaves ; la proposition est toutefois initialement défavorablement reçue. Le sauvetage des déportés est vu comme relevant de la seule responsabilité norvégienne et le gouvernement norvégien en exil est peu disposé à donner une chance aux Suédois de se distinguer à la fin de la guerre.

L'énergique diplomate Niels Christian Ditleff à Stockholm refuse les règles de conduite que veulent imposer le gouvernement norvégien en exil à Londres et continue d'implorer les Suédois influents et le ministère des affaires étrangères suédois de secourir les déportés scandinaves. En septembre 1944, Ditleff soulève la question avec le comte Folke Bernadotte qui est immédiatement convaincu par le plan. Le , Ditleff transmet son mémorandum « Arguments pour une opération suédoise de secours aux déportés » au ministère des affaires étrangères suédois, mais c'est encore de sa propre et seule initiative[7]. Le , le gouvernement norvégien en exil change de position et informe son ambassade à Stockholm de la possibilité d'une opération suédoise concernant les déportés scandinaves.

Alors que Ditleff tente d'influencer le gouvernement norvégien en exil, les Danois obtiennent l'autorisation des Allemands de ramener des déportés. Les premiers à être rapatriés au Danemark sont des policiers danois depuis le camp de Buchenwald et le premier transport démarre le [8]. Jusqu'à fin février 1945, les Danois acheminent 341 déportés, la plupart malades. Ces transports donnent aux Danois une expérience précieuse qui, plus tard, bénéficiera aux « Bus blancs ».

Aide suédoise aux prisonniers

La Suède est le seul pays nordique qui reste neutre durant la Seconde Guerre mondiale, cependant sa neutralité fluctue au fil de l'évolution de la guerre. Si jusqu'à la défaite allemande lors de la bataille de Stalingrad, la Suède est plutôt obligeante envers l'Allemagne, elle modifie ensuite graduellement sa politique pour se rapprocher des Alliés.

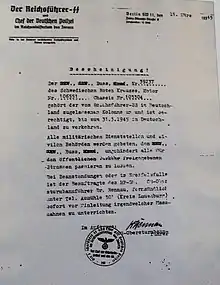

Le Germano-Balte Felix Kersten, masseur personnel d'Heinrich Himmler, qui avait vécu à Stockholm, agit comme intermédiaire entre le ministère des affaires étrangères suédois et le Reichsführer.

Himmler et son subordonné en qui il a toute confiance, Walter Schellenberg, ont depuis longtemps le sentiment que l'Allemagne perdra la guerre. Ils examinent la possibilité d'un traité de paix séparé avec les puissances occidentales dans lequel la Suède pourrait s'avérer un intermédiaire utile. Avec l'aide de Kersten, le ministère des affaires étrangères suédois est en mesure de faire libérer 50 étudiants norvégiens, 50 policiers danois et trois Suédois en décembre 1944. Une condition absolue à la libération des déportés est qu'elle doit être cachée à la presse ; si Hitler en avait connaissance, les rapatriements suivants deviendraient impossibles.

Ditleff envoit un nouveau mémorandum, le , cette fois sous forme d'une requête officielle norvégienne. Celle-ci sollicite la Suède pour l'envoi d'une délégation de la Croix-Rouge à Berlin afin de négocier le sort des déportés scandinaves et, en cas de succès, la constitution d'une expédition d'assistance suédoise. Le ministre des affaires étrangères suédois Christian Günther (en) y est favorable, et le gouvernement suédois autorise le comte Folke Bernadotte, alors vice-président de la Croix-Rouge suédoise, :

- « de tenter d'obtenir l'autorisation de l'Allemagne pour le transport vers la Suède ou le Danemark des norvégiens et danois internés. »[9]

Folke Bernadotte s'envole vers Berlin le et rencontre plusieurs dirigeants nazis ; le ministre des affaires étrangères allemand Joachim von Ribbentrop, Ernst Kaltenbrunner, chef du Sicherheitsdienst, Walter Schellenberg et Heinrich Himmler[9]. Ce dernier, l'un des plus puissants personnages de l'Allemagne nazie, s'oppose tout d'abord au transport de prisonniers vers la Suède neutre. Bernadotte se replie sur une proposition alternative, que les déportés soient rassemblés dans un seul camp afin que la Croix-Rouge suédoise puisse subvenir à leurs besoins[9]. Bernadotte dit à Himmler qu'il estime le nombre de déportés scandinaves aux alentours de 13 000, alors qu'Himmler soutenait qu'ils n'étaient pas plus de deux à trois mille.

Lors d'une seconde rencontre avec Walter Schellenberg le , Bernadotte déclare qu'Himmler a accepté la proposition de rassembler les déportés scandinaves dans un seul camp[9]. Lors de sa visite à Berlin, Bernadotte a aussi plusieurs entretiens avec le groupe Gross Kreutz, Didrik Arup Seip, Conrad Vogt-Svendsen, Wanda Hjort et Bjørn Heger[9]. La seconde proposition de Bernadotte, qu'Himmler accepte, a été préparée par Heger.

Organisation de l'expédition

La planification de l'expédition des Bus blancs s'appuie sur plusieurs années d'organisation et de récoltes d'informations par les Danois et les Norvégiens. Celle-ci est utilisée par les Suédois sans grands changements. La Croix-Rouge suédoise contacte l'armée suédoise qui fournit la plupart des hommes et la capacité de transport nécessaire[10]. En réalité, c'est:

- « l'expédition de l'État suédois –- le personnel était presque entièrement composé de volontaires venus des forces armées, l'équipement provenait des stocks de l'armée et les dépenses étaient couvertes par le budget de l'État. »[11]

Composition de la force d'expédition

Le commandement de l'expédition est confié au colonel Gottfrid Björck (sv), inspecteur général des forces de ravitaillement suédoises[10]. Elle se compose de 250 personnes[10], parmi lesquels 8 personnels de santé; 3 médecins, 5 infirmières; et des volontaires venus des régiments de ravitaillement T1, T3 et T4[10]. Les véhicules comprennent 36 bus-ambulances, 19 camions, sept voitures, sept motos, un camion de dépannage, un camion-atelier et une cuisine de campagne. Ces véhicules sont chargés de tout l'équipement nécessaire (nourriture, carburant, pièces de rechange), rien de ceci ne pouvant être obtenu une fois en Allemagne. On réquisitionne également le navire Lillie Matthiessen (de) à Lübeck, chargé de 350 tonnes de fuel et 6 000 rations de nourriture pour les déportés et, un peu plus tard aussi, le Magdalena, tous deux appartenant à la compagnie de navigation Salèn.

L’expédition est divisée en cinq pelotons, trois comprenant chacune 12 bus, une autre de 12 camions et la dernière pour le ravitaillement[10]. La capacité totale de transport est de 1 000 personnes pour les plus longues distances, 1 200 personnes pour les plus courtes pour lesquelles les camions peuvent être aussi utilisés[10].

Les bus disposent de huit civières ou de sièges pour 30 passagers. Ils consomment 0,5 litre de Motyl (un mélange à 50 % d'essence et 50 % d'alcool) au kilomètre, réservoir plein ils peuvent couvrir 100 kilomètres. Chaque bus était pourvu de deux chauffeurs qui se relaient.

Pour éviter toute publicité dans les journaux, le bureau suédois d'information de l'État distribue des directives surnommées « notices grises » par lesquelles les rédacteurs sont enjoints d'éviter toute mention relative à l'expédition dans leurs journaux.

L'ambassadeur danois à Stockholm avait offert 40 bus, 30 camions, 18 ambulances et d'autres véhicules. Folke Bernadotte, a considéré la possibilité d'une expédition mixte suédoise-danoise, mais l'offre est écartée le , en raison de l'exigence des Allemands pour une expédition uniquement suédoise.

Départ

La première section de l'expédition part d'Hässleholm le et embarque sur le ferry qui va de Malmö à Copenhague[12]. Pour des raisons de sécurité, le mouvement de la résistance danoise est informé mais aucun problème ne survient –- au contraire, l'expédition de la Croix-Rouge suédoise est très bien accueillie. Le , l'expédition atteint son quartier général, le château Friedrichsruh situé à 30 km au sud-est de Hambourg. Le château est à la fois proche de la frontière danoise et du camp de concentration de Neuengamme, où les déportés scandinaves doivent être rassemblés. Le château Friedrichsruh est propriété d'Otto von Bismarck[13], un ami de Folke Bernadotte et marié à une Suédoise[12]. Les membres de l'expédition sont logés dans le château et dans une auberge à proximité, pendant que les hommes établissent un camp de tentes dans le parc entourant le château.

L'expédition est accompagnée d'environ 40 officiers de communication, d'officiers SS et d'officiers de la Gestapo. Le plus important d'entre eux est l'officier de communication d'Himmler, l'Obersturmbannführer SS Karl Rennau tandis que Franz Göring est officier de liaison de la Gestapo. Les Allemands demandent qu'un véhicule sur deux ait un officier allemand à bord[14].

L'expédition des « Bus blancs » est totalement dépendante de la coopération avec les Allemands car le pays sous la férule des nazis était un État policier. Seul le personnel de liaison de la Gestapo et des SS peut assurer un déplacement sans restriction à l'expédition.

Bernadotte a promis à Walter Schellenberg que l'expédition sera à Warnemünde le , mais elle prend un retard de plus d'une semaine. La principale raison à cela est la difficulté d'obtenir, des forces alliées, la garantie que l'expédition ne soit pas attaquée. À ce moment de la guerre, les avions alliés ont le contrôle total de l'espace aérien et attaquent régulièrement les transports sur les routes allemandes. L'expédition des « Bus blancs » doit se déplacer principalement à l'intérieur des zones contrôlées par la RAF britannique. Le , le gouvernement britannique informe le ministère des affaires étrangères suédois qu'il est au courant de l'expédition mais qu'il ne peut donner aucune garantie quant à d'éventuelles attaques, l'expédition suédoise est livrée à elle-même au cœur de l'Allemagne. Quelques véhicules de l'expédition sont du reste touchés par l'aviation alliée qui effectue des mitraillages le long des routes, un chauffeur suédois et 25 déportés de camp de concentration trouvent la mort[15].

Renégociation

Le , Folke Bernadotte arrive, par avion, de Stockholm à Berlin et poursuit les négociations avec les autorités allemandes. Le masseur d'Heinrich Himmler, Félix Kersten, est déjà là et le ministère des affaires étrangères suédois demande à son ambassadeur, Arvid Richert, de soutenir Kersten afin qu'il puisse influencer Himmler. Parallèlement, les autorités danoises, en particulier leur ambassadeur à Berlin, Otto Carl Mohr, essaye d'obtenir la libération de davantage de déportés danois. Les objectifs suédois et danois sont quelque peu différents. Les Suédois négocient avec Himmler et Walter Schellenberg, et se concentrent sur le rassemblement des déportés à Neuengamme. Les Danois négocient eux avec Kaltenbrunner et essayent d'obtenir la libération ou un possible internement au Danemark des déportés[10].

Le , les Danois obtiennent l'autorisation d'organiser trois transports. Jusqu'au , 262 déportés danois, au total, sont transportés au Danemark par des véhicules danois. À partir de ce jour, les transports danois s'interrompent et les Suédois prennent le relais[10].

Départ des transports

L'expédition à Friedrichsruh est divisée en deux groupes, le premier se voit assigner la responsabilité de transporter des déportés de Sachsenhausen, au nord de Berlin, à Neuengamme. L'évacuation, sur une distance d'environ 540 kilomètres, commence le . Au cours de sept missions, quelque 2 200 Danois et Norvégiens sont transférés à Neuengamme. Sven Frykmann, qui commande l'un des convois, écrit à propos des déportés et du trajet :

« En général, ils étaient relativement en forme en comparaison des autres déportés que j'avais vus et on ne pouvait se plaindre de leurs conditions d'hygiène. Ils nous dirent que les rations de nourriture qu'ils avaient reçu de Norvège et du Danemark leur avaient permis de garder le moral, et que récemment leur conditions s'étaient améliorées de façon perceptible. Ils étaient tous touchés (sic), reconnaissants et heureux. Je crois que tous ceux d'entre nous qui eurent l'occasion d'aider ces pauvres gens en Allemagne n'ont jamais connu une telle gratitude démonstrative, et que cela nous comblerait pour le reste de nos jours[16]. »

Lorsque les déportés sont rassemblés à Sachsenhausen, les noms sont contrôlés par le groupe de « Gross Kreutz, » afin d'être sûr de n'oublier personne.

L'autre groupe est responsable du transfert des déportés depuis le Sud de l'Allemagne, Dachau au nord de Munich, Schönberg (quelque 80 kilomètres au sud de Stuttgart) et Mauthausen (12 kilomètres à l'est de Linz). Les trajets à parcourir pour ces convois sont longs, comme Munich qui est à quelque 800 kilomètres. Pour ajouter à ces difficultés, le manque de carburant retarde les transports. La première colonne démarre le , avec 35 véhicules sous la direction du colonel Björck, qui revient à Neuengamme le . Le voyage de retour est difficile car la plupart des déportés sont en mauvaise condition physique, comme l'infirmière suédoise Margaretha Björcke le déclare :

« Je n'ai jamais, durant mes douze années de pratique d'infirmière, vu autant de souffrances que celles dont j'ai été témoin ici. Des jambes, des dos et des cous couverts de plaies telles qu'un Suédois moyen serait tombé malade, juste à cause de l'une d'entre elles. J'en comptais vingt sur un seul déporté, et il ne se plaignait pas. »

Le premier convoi transporte 550 déportés alors que 67 prisonniers très malades doivent rester dans les camps. Un énorme problème durant les transports est la diarrhée chronique des déportés. Par la suite, une solution est apportée par les Danois qui fournissent des toilettes portables du même type que celles utilisées pour leurs propres transports.

Neuengamme reçoit alors toujours plus de déportés et la concentration des Scandinaves qu'Himmler a promis, ne se réalise pas. Le personnel de santé suédois n'est pas autorisé à entrer dans le camp. Durant les premiers transports, les bus ne sont pas non plus autorisés à y entrer. Les déportés doivent marcher sur les derniers mètres car les Allemands ne veulent pas laisser les Suédois chargés des bus voir l'intérieur du camp.

Suédois en Suède

Au début février déjà, un petit groupe de la Croix-Rouge suédoise sous le commandement du capitaine Hultgren arrive à Berlin ; six hommes, deux bus et une voiture personnelle. Leur mission est de transporter vers la Suède des femmes nées en Suède, mariées à des Allemands, essayant d'échapper à la chute imminente du Reich. Les transports débutent le , et jusqu'au 1 400 femmes et enfants d'origine suédoise arrivent à Malmö via Lübeck et le Danemark.

Assistance aux SS

.jpg.webp)

Le camp de concentration de Neuengamme est surpeuplé. Afin de faire de la place pour les déportés scandinaves, les SS demandent que les déportés d'autres nationalités soient déplacés vers d'autres camps. Le commandant SS du camp, ne possédant aucun moyen de transport, demande que les « Bus blancs » organisent ces transports afin que les Scandinaves nouvellement arrivés puissent être regroupés dans le bâtiment nommé cyniquement « Schönungsblock » (centre de convalescence).

Environ 2 000 déportés français, belges, néerlandais, russes et polonais sont transférés vers d'autres camps. Ces déportés sont très malades, le « Schönungsblock » n'est en fait que de simples baraques, inadaptées aux soins à apporter aux malades et aux moribonds. Durant les transports déjà, quelque 50 à 100 déportés meurent et beaucoup d'autres connaissent le même sort dans leurs nouveaux camps où les conditions sont encore pires, car ceux-ci avaient été récemment déplacés pour répondre à l'avance des Alliés.

La plupart des transports de déportés pour les SS ont lieu entre le 27 mars et le , à partir de Neuengamme, vers les camps annexes d'Hanovre, Salzgitter et Bergen-Belsen. Le sous-lieutenant suédois Åke Svenson écrit :

« Nous pouvions maintenant voir comment les Allemands traitaient les déportés en général, Français, Belges, Néerlandais, Polonais et Russes. C'était terrible. Cette fois les Allemands nous avaient autorisés à pénétrer dans le camp, la plupart de nos passagers pouvant à peine parcourir la faible distance entre les baraques et la route. Dans ces baraques où était détenu un groupe de créatures, que rien ou presque ne laissait plus ressembler à des êtres humains[17]. »

Le dernier transport pour les SS est entrepris le , avec environ 450 déportés français, des personnalités de haut rang (sénateurs, préfets, hommes d'affaires de premier plan, etc.) que les Allemands veulent rapatrier par la Suisse. Les déportés doivent, selon le plan, être conduits au camp de concentration de Flossenbürg, et, de là, seront transportés vers la Suisse par la Croix-Rouge suisse. La promesse de transport vers la Suisse est un mensonge et, le camp étant plein, les déportés sont emmenés à Theresienstadt où les « Bus blancs » prennent en charge 400 Juifs danois.

Rassemblement à Neuengamme

Les convois du 30 mars et 2 avril 1945 venant des camps de Torgau, Mühlberg et Oschatz près de Leipzig rassemblent les policiers danois et quelques Norvégiens, 1 200 personnes en tout. Les policiers sur deux colonnes prennent le chemin du Danemark entre le 3 et le ; le , un millier d'entre eux est envoyé en Suède.

Le , le personnel de la Croix-Rouge suédoise peut enfin accéder au camp de Neuengamme et procéder à une distribution de médicaments, couvertures, articles d'hygiène personnelle et de nourriture. Un bloc scandinave est installé et les conditions de vie y devinrent si bonnes que les déportés d'autres nations jalousèrent alors les Scandinaves privilégiés.

Folke Bernadotte arrive à Berlin, en provenance de Stockholm, le pour reprendre les négociations avec Himmler. Il doit obtenir la permission de transférer les déportés scandinaves de Neuengamme vers la Suède, avoir accès à l'ensemble du camp et si possible ramener également les déportés juifs en Suède. Le , Bernadotte peut visiter pour la première fois le camp de Neuengamme et un déporté danois, J. B. Holmgård écrit :

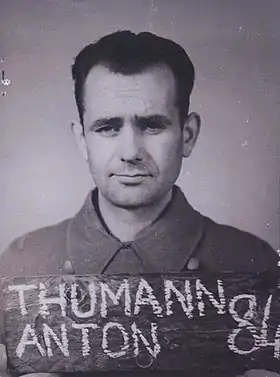

- « Pour la première fois dans l'histoire de Neuengamme, les bouchers nazis Pauly et Thumann n'étaient plus deux représentants fanfarons et arrogants de la race supérieure avec leurs cravaches virevoltantes. Ils avançaient à pas de loup derrière Bernadotte, soudain accommodants, serviables et amènes, approchant la cajolerie servile, une cajolerie si typiquement étrangère à ces bouchers de la race des maîtres, quand il leur apparut que leurs jours étaient comptés. Dès lors nous étions sûr que nous pourrions rentrer chez nous. »[18]

Au début avril 1945, la plupart des déportés scandinaves en Allemagne sont réunis à Neuengamme. La mission tire à sa fin ; le colonel Björck retourne en Suède et le commandant est confié au major Sven Frykman. Quelques membres du personnel rentrent également, mais après la promesse d'une double paye journalière, presque la moitié d'entre eux, environ 130 hommes, reste.

Le , une nouvelle colonne suédoise se met en route pour le sud de l'Allemagne pour ramener les déportés restants de Mauthausen et Dachau. Un bus avec à son bord le médecin norvégien Bjørn Heger (no) est envoyé pour rechercher 30 déportés que le groupe « Gross Kreutz » présume être aux alentours de Schömberg. Les conditions sont difficiles et Axel Molin, un Suédois, écrit :

- «… sur le chemin menant à Schömberg l'activité aérienne était intense et nous fûmes survolés à de nombreuses reprises par des chasseurs Alliés qui ne nous attaquèrent pas. Le long de l'autobahn, il y avait beaucoup de voitures endommagées et des personnes gravement blessées. À certains endroits le chaos régnait, nous ne pouvions pas simplement poursuivre notre route avec ce bus blanc marqué de l’emblème de la Croix-rouge mais dûmes nous arrêter et prodiguer les premiers secours. Dans certains cas, les dommages étaient énormes. »[19]

Dans le camp annexe de Vaihingen, 16 des 30 déportés sont retrouvés vivants ; les autres sont morts. Parmi les survivants (qui étaient tous sérieusement affaiblis), il y a Trygve Bratteli et Kristian Ottosen (en). Cette colonne sauve un total de 75 déportés : 16 de Vaihingen, 16 déportées « Nacht und Nebel » de Mauthausen et 43 déportés très malades de Dachau.

Jonction avec les Danois

Le , près de la moitié des volontaires suédois sont rentrés dans leur pays. Ils sont remplacés par des Danois comme cela a été négocié entre les Allemands et le ministère des affaires étrangères suédois[10]. Les Danois rassemblent 33 bus, 14 ambulances, 7 camions et 4 automobiles et mettent à la tête de l’expédition Frants Hvass du ministère des affaires étrangères. Les contingents danois et suédois se réunissent et à partir du l'opération « Bus blancs » devient une expédition mixte suédo-danoise sous direction suédoise. Les véhicules danois sont également peints en blanc mais arborent le drapeau danois, le Dannebrog, à la place de la Croix-Rouge.

Les prisonniers détenus dans les prisons ordinaires forment une catégorie à part et les « Bceus blancs » ne sont autorisés à ramasser que ceux-ci durant le mois d'avril. Le , une colonne mixte suédo-danoise, sous le commandement du capitaine Folke, se rend à Berlin pour ramener 200 détenus de différentes prisons. Leur localisation est le résultat du travail du révérend Vogt-Svendsen (en). Un total de 211 détenus est réuni, provenant de 20 prisons différentes, parmi lesquelles, Waldheim (est de Dresde), Dresde, Cottbus, Luckay, Zeithain et Groitsch. Pendant le voyage de retour vers Neuengamme, le , la colonne remarque, pour la première fois, une voiture allemande arborant les mêmes signes distinctifs que les « Bus blancs » ; blanche avec des croix rouges. Le , un transport collecte 524 prisonniers depuis les prisons du Mecklembourg.

Theresienstadt

Les Juifs danois, qui n'ont pu échapper aux arrestations de 1943, avaient été déportés à Theresienstadt près de la ville de Terezín, actuellement en République tchèque. Cela prend du temps avant que les Allemands donnent leur autorisation et le temps commençait à manquer, les forces alliées approchant. Finalement, l'officier de liaison allemand Karl Rennau s'arrange pour obtenir l'agrément de la Gestapo et le une colonne démarre sous le commandement du capitaine Folke composée de 23 bus suédois, 12 voitures privées, des motos et quelques ambulances danoises avec docteurs et infirmières à bord[20].

La situation en Allemagne est alors critique et les chauffeurs suédois sont informés que le voyage sera très dangereux. À la dernière minute, le ministère des affaires étrangères suédois essaye de les stopper. Il a été informé que les forces soviétiques ont bloqué la route mais la colonne prend quand même le départ. Le , la colonne rassemble 423 Juifs scandinaves de Theresienstadt et peut entamer son périlleux retour. Sur le chemin, la colonne passe par Dresde qui vient d'être bombardée et s'arrêta en fin de journée près de Potsdam, qui a été bombardée la même nuit. La colonne atteint Padborg, sans dommage, le . Le jour suivant, les rescapés Juifs sont transportés par ferry jusqu'à Malmö en Suède[20].

La première attaque contre les « Bus blancs » a lieu le . Le camp danois de Friedrichsruh est mitraillé par des chasseurs alliés, quatre chauffeurs et une infirmière sont légèrement blessés et dix véhicules sont détruits. Les jours suivants plusieurs attaques aériennes de ce type se reproduisent, causant plusieurs morts et blessés[20].

« Nous allons en Suède »

Grâce à de nouvelles négociations, Folke Bernadotte obtient l'autorisation d'évacuer les déportés sévèrement malades, le premier transport démarre de Neuengamme le . Il est composé de 12 bus suédois et 8 ambulances danoises. 153 déportés, la plupart d'entre eux confinés à leurs lits, sont emmenés à la frontière danoise et déposés à Padborg où les Danois ont un établissement de quarantaine. Les déportés peuvent prendre du repos et recevoir des soins avant de partir traverser le Danemark par bus et par trains et transférés par ferry à Malmö en Suède. Jusqu'au , un total de 1 216 déportés danois et norvégiens malades sont acheminés en Suède[21].

Dans la soirée du , l'évacuation des déportés scandinaves de Neuengamme est discutée lors d'une rencontre au manoir Friedrichsruh. Bernadotte, Frykmann et Richert du côté suédois, Rennau du côté allemand, tandis que Hvass et Holm représentait le côté danois. La situation était critique. Les véhicules suédois et danois présents à Friedrichsruh n'offrent pas une capacité suffisante pour évacuer assez rapidement les déportés. Les Danois proposent des véhicules supplémentaires du « Jyllandskorpset » et leur offre est acceptée[21].

Le , tous les déportés scandinaves de Neuengamme ont été évacués.

Un total de 4 255 déportés danois et norvégiens sont ainsi évacués par 100 bus danois et 20 bus suédois. Après quelques jours au Danemark, les déportés sont envoyés par ferry à Malmö en Suède[21].

Évacuation de Ravensbrück

Ravensbrück est un camp de concentration situé quelque 80 kilomètres au nord de Berlin, établi en 1938, destiné aux femmes déportées[20]. Le , une centaine de déportées scandinaves (ainsi que deux Françaises) sont rassemblées dans le camp et transportées directement à Padborg au Danemark. À ce stade, Folke Bernadotte avait obtenu l'autorisation d'Himmler d'emmener toutes les déportées[20]. Le , une colonne de 15 ambulances danoises, sous le commandement du capitaine Arnoldson, part de Friedrichsruh pour ramener les femmes malades de Ravensbrück.

Quand la colonne arrive dans le camp, le chaos régne, il doit être évacué à cause de l'avancée des forces soviétiques. On dit à Arnoldson qu'il peut prendre en charge toutes les déportées françaises, belges, néerlandaises et polonaises, soit environ 15 000 femmes. Arnoldson accepte, même si cela représente le triple de déportés que les « Bus blancs » ont sauvé jusqu'alors. Les ambulances emportent 112 femmes malades et en arrivant à Lübeck, Arnoldson trouve le moyen d'informer Folke Bernadotte qu'une capacité de transport supplémentaire est nécessaire. Il lui est promis que toutes les ressources disponibles seraient mobilisées.

Deux nouvelles colonnes arrivent à Ravensbrück. L'une prend le départ le avec 786 femmes, la plupart françaises qui sont transportées directement à Padborg. L'autre emmène 360 Françaises. Les dernières colonnes arrivent à Ravensbrück le . La situation intérieure en Allemagne se détériore rapidement. Les transports essuient fréquemment des tirs alors que les forces alliées continuent à avancer. Dans le camp, un total de 706 Françaises, Belges, Néerlandaises et Polonaises sont regroupées en une seule colonne dans des ambulances danoises et des camions de la Croix-Rouge internationale. Sur le chemin de Padborg, le convoi est attaqué par des chasseurs alliés, au moins 11 personnes sorent tuées et 26 grièvement blessées ; le bilan final est estimé à 25 morts[20].

La dernière colonne, dirigée par le sous-lieutenant Svenson, compte 934 femmes dans 20 bus, la plupart polonaises, mais aussi françaises, américaines et anglaises. Alors que le transport s'est arrêté pour la nuit, il est attaqué par des avions de chasse mais il n'y a aucune victime et la colonne arrive à Padborg le . C'est le dernier transport suédois avant que l'Allemagne ne capitule. Les Suédois peivent heureusement utiliser et aménager un train de 50 wagons de marchandises qui peut embarquer 80 déportées par wagon. Le train démarre de Ravensbrück le et arrive à Lübeck le . Après avoir été ravitaillé, il continue en direction du Danemark, un total de 3 989 déportées sont sauvées grâce à ce train[20]. En quelques jours, ce sont environ 7 000 déportées qui sont évacuées de Ravensbrück pour atteindre le Danemark, puis enfin, la Suède neutre[20].

Les derniers évacués

Le , le capitaine Ankarcrona conduiit une colonne de la Croix-Rouge Internationale au camp de Neubrandenbourg. Le transport évite les forces soviétiques qui progressent, rassembla 200 déportées et les ramène à Lübeck. L'officier de la Gestapo, Franz Göring, organise un transport ferroviaire depuis Hambourg avec 2 000 femmes (960 Juives, 790 Polonaises et 250 Françaises), le train arrive à Padborg le . Ce transport n'est pas comptabilisé dans le sauvetage des déportés par la Croix-Rouge suédoise, mais il semble approprié de le mentionner en rapport avec l'opération des « Bus blancs ».

Le , les deux navires suédois le Magdalena et le Lillie Matthiessen (de) quittaient Lübeck, le premier avec 223 déportés à bord et le second 225. Le transport a été organisé par le docteur suédois Hans Arnoldsson avec l'aide de Bjørn Heger. Ils laissent derrière eux des milliers de déportés embarqués sur plusieurs autres navires qui sont bombardés le par des avions britanniques (voir la tragédie du Cap Arcona, on estime le nombre des victimes à 8 000[23]). Le dernier groupe de déportés voyage de Copenhague à Malmö par ferry le .

Accueil et décomptes

La principale station d'accueil au Danemark était dans la ville de Padborg, à la frontière avec l'Allemagne. Les déportés y reçoivent nourriture et traitements médicaux avant qu'ils ne soient transportés vers Copenhague via le Danemark. L'acheminement en Suède se fait par ferry jusqu'à Malmö où les déportés sont accueillis par le Länsstyrelsen (l'administration du comté) et le Civilförsvaret (défense civile). Chaque déporté qui arrive est placé en quarantaine en raison des risques de propagation des maladies contagieuses. En tout, il y a 23 zones de cantonnement, la plupart d'entre elles à Malmöhus län avec environ 11 000 lits. Des centrales sanitaires ambulantes, la plupart gérées par des médecins et infirmières norvégiens et danois (eux-mêmes réfugiés) soignent les déportés. Pour certains d'entre eux, il est malheureusement trop tard, 110 meurent après leur arrivée en Suède ; en majorité des déportés polonais.

Selon la Croix-Rouge suédoise, un total de 15 345 déportés sont sauvés[24] - [25] - [26], 7 795 sont scandinaves et 7 550 d'autres pays. Environ 1 500 germano-suédois sont acheminés en Suède. Un total de 2 000 déportés est transporté de Neuengamme vers d'autres camps pour faire de la place aux déportés scandinaves. 400 déportés français sont transportés de Neuengamme à Theresienstadt car ils ne peuvent être envoyés au camp de Flossenbürg.

L'expédition des « Bus blancs » est un triomphe suédois qui enchante le pays et les convois de retour à travers le Danemark rencontrent des foules extatiques. Le 17 mai, jour de la Constitution norvégienne, le comte Folke Bernadotte af Wisborg est aux côtés du prince héritier de Norvège, le futur Olav V. Le diplomate britannique Peter Tennant qui est basé à Stockholm durant la guerre écrit :

- « Les efforts humanitaires suédois pendant et après la guerre firent beaucoup pour effacer la stigmatisation dont souffrait le pays en raison de l'exercice acrobatique de sa neutralité politique[27]. »

Chronologie de l'opération des « Bus blancs »

| Année | Mois/Date | Événement |

| 1940 | Août | Les premiers prisonniers politiques norvégiens sont déportés en Allemagne. |

| 1942 | Octobre | La famille du fonctionnaire Johan Bernhard Hjort interné en Allemagne, commence à travailler pour soutenir des déportés. |

| 1943 | Septembre | La coalition gouvernementale danoise se soumet ; déportations de prisonniers danois en Allemagne. |

| 1944 | Janvier | Niels Christian Ditleff établit le contact avec le groupe à « Gross Kreutz ». |

| Février | Carl Hammerich visite la Suède et a une première rencontre suivie de plusieurs autres avec Ditleff, discutant du sort des déportés scandinaves. | |

| 22 septembre | Ditleff rencontre Folke Bernadotte et suggère une expédition suédoise pour sauver les déportés scandinaves. | |

| 23 septembre | Le commandant Johan Koren Christie écrit un mémorandum qui spécifie que les déportés « Resteront Sur Place ». | |

| Octobre | Un rapport du groupe de la « Gross Kreutz », écrit par Johan Bernhard Hjort, soutient que les déportés scandinaves doivent être évacués d'Allemagne avant la fin de la guerre. | |

| Décembre | Felix Kersten, masseur du chef des SS Himmler, arrive à obtenir la libération de 103 déportés scandinaves. | |

| 29 décembre | Le gouvernement norvégien en exil à Londres change d'avis et demande à l’ambassade à Stockholm de rechercher la possibilité d'une expédition suédoise pour sauver des déportés en Allemagne. | |

| 1945 | 5 février | Ditleff envoie un mémorandum officiel norvégien au ministère des affaires étrangères suédois, demandant une expédition suédoise pour sauver les déportés scandinaves. |

| 16 février | Le Comte Folke Bernadotte af Wisborg prend l'avion pour Berlin, rencontre Himmler et discute de la libération de déportés politiques. | |

| 12 mars | Les « Bus blancs » arrivent à Friedrichsruh, la base de départ pour l'expédition en Allemagne. | |

| 15 mars | Premier transport de Sachsenhausen à Neuengamme ; 2 200 Norvégiens et Danois rassemblés. | |

| 19 mars | Premier transport réunissant des déportés dans le sud de l'Allemagne ; 559 transportés vers Neuengamme. | |

| 26 mars | Premier transport, de retour en Suède, de Suédoises mariées à des Allemands. | |

| 27 mars | Transport de déportés français, belges, néerlandais, polonais et russes à partir de Neuengamme pour faire de la place à des prisonniers scandinaves supplémentaires. | |

| 29 mars | La Croix-Rouge suédoise a accès au camp de concentration de Neuengamme. | |

| 30 mars | Transport à partir de la zone de Leipzig ; quelque 1 200 déportés rassemblés, 1 000 d'entre eux étaient de la police du Danemark, furent acheminés vers le Danemark. | |

| 2 avril | Une nouvelle colonne suédoise arrive dans le sud de l'Allemagne, aux camps de Mauthausen, Dachau et Vaihingen ; 75 déportés transférés à Neuengamme. | |

| 5 avril | Environ la moitié du contingent suédois retourne en Suède ; ils sont remplacés par des Danois. | |

| 8 avril | Premier transport venant de Ravensbrück ; 100 déportées transportées directement à Padborg au Danemark. | |

| 9 avril | Une colonne suédoise et danoise en direction de Berlin pour rassembler des déportés politiques sortis des prisons ; 211 déportés transportés à Neuengamme. L'évacuation des déportés malades vers le Danemark commence. | |

| 15 avril | Un total de 524 déportés politiques sortis des prisons du Mecklembourg réunis ; 423 Juifs transportés de Theresienstadt vers le Danemark et la Suède. | |

| 8 avril | Première attaque aérienne contre les « Bus blancs », quatre chauffeurs danois et une infirmière légèrement blessés au camp danois de Friedrichsruh. | |

| 20 avril | Début d'évacuation de tous les déportés scandinaves de Neuengamme vers la Suède à travers le Danemark. | |

| Avril | Transport de déportées malades de Ravensbrück ; deux colonnes de 786 et 360 déportées à Padborg. | |

| 2 avril | Une colonne avec 934 femmes et un train avec 3 989 déportées ; dernier transport de « Bus blancs » à partir de Ravensbrück. | |

| 30 avril | Les navires Magdalena avec 223 déportés et Lillie Matthiessen (de) avec 225 déportées lèvent l'ancre au départ de Lübeck. | |

| 2 mai | 2 000 déportées (960 Juives, 790 Polonaises et 250 Françaises) arrivent à Padborg en train. | |

| 3 mai | Cap Arcona, un ancien paquebot et le Thielbek, un cargo allemand remplis de déportés venus du camp de Neuengamme sont attaqués par la RAF ; la presque totalité des 8 000 déportés à bord de ces navires y perdront la vie. | |

| 4 mai | Dernier transport de déportés politiques sauvés, évacués par ferry de Copenhague occupée au Danemark vers Malmö en Suède neutre. |

Débat après coup

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'expédition des « bus blancs » est plébiscitée, au vu du grand nombre de déportés sauvés. Cependant, le livre Blind Fläck (littéralement: « tache aveugle » ou « tache sombre ») de l'historienne suédoise Ingrid Lomfors, en 2005, soulève des questions quant à la priorité donnée aux prisonniers scandinaves. Le débat eut lieu à la fois dans les journaux suédois et norvégiens. Dans une lettre adressée au journal norvégien Aftenposten, le , plusieurs anciens déportés politiques rédigent une lettre très critique, envers l'ouvrage de Lomfors, qui finit par ceci :

- « Au nom du gouvernement suédois, Folke Bernadotte et les équipages des "Bus blancs" accomplirent la plus grande action humanitaire de la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement suédois devrait au plus tôt ériger un monument en hommage à cette expédition. Ingrid Lomfors devrait demander pardon à la Croix-Rouge suédoise et aux équipages des 'Bus blancs' qui risquèrent leur vie dans cette expédition. »[28]

Bernt H. Lund (en), ancien déporté politique à Sachsenhausen, approuve l'exposition du dilemme moral auquel les déportés ont été confrontés. Dans un article du journal Aftenposten (), il écrit une longue lettre à propos du statut privilégié de nombre de déportés scandinaves et de la honte qu'ils ressentirent d'être ainsi mieux traités, et termine sa missive par :

- « Cela fait du bien que tout soit mis au grand jour. Un grand merci à Ingrid Lomfors qui par son bon sens a effacé cette tache sombre non seulement pour nos libérateurs suédois, mais aussi pour nous-mêmes qui les aidions dans une situation précaire ! »[29]

En ce qui concerne les convois réalisés à la demande des SS, les déportés transportés par la Croix-Rouge suédoise croyaient avoir été sauvés. Ils furent choqués et se sentirent trahis d'être « déchargés » dans des camps ou régnaient des conditions similaires ou pires. Les chauffeurs suédois en furent fortement impressionnés ; le sous-lieutenant Gösta Hallquist écrivit dans son journal personnel :

- « Les déportés malades et affamés (polonais, français et belges) semblaient totalement apathiques et étaient si maigres qu'ils étaient cinquante par bus, alors que, normalement, chaque bus ne transportait que dix personnes. »[30]

- « Mon second, Per, revint du camp de Torgau très abattu. Pleurant. Je le réconfortais. Trois déportés étaient morts durant le transport et un fut battu à mort à coup de crosse. »[30]

Il est impossible de déterminer si davantage de déportés auraient survécu en restant à Neuengamme, car nombre d'entre eux furent embarqués sur les bateaux bombardés et coulés par des avions britanniques. Que le principe fondamental d'impartialité de la Croix-Rouge, quant à un traitement égal de tous les prisonniers de guerre[31], ait été violé par le marché passé avec les SS, ne fait cependant aucun doute.

Notes

- (no) Kristian Ottosen (éditeur), Nordmenn i fangenskap 1940-1945 : alfabetisk register, Oslo, Universitetsforlet, , 692 p. (ISBN 82-00-22372-8), p. 34

- (no) Kristin Ottosen, Liv og død : Historien om Sachsenhausen-fangene, Oslo, Aschehoug, , 2e éd. (1re éd. 1990) (ISBN 82-03-16484-6)

- Persson, p. 71. Traduction du suédois: « Le troisième pilier de l'aide humanitaire norvégienne, après Stockholm et Genève, fut le comité de Berlin dont le siège était au manoir de Gross Kreutz à l'extérieur de Berlin. Il y avait là un groupe de civils norvégiens internés, avec à sa tête le professeur Didrik Arup Seip et l'avocat Johan B. Hjort." »

- Persson, p. 72. Traduction du suédois: « Des listes toujours plus longues de prisonniers norvégiens en Allemagne étaient établies. Depuis Hambourg et Gross Kreutz elles étaient envoyés à l'ambassade de Suède à Berlin. Seip avait obtenu l'autorisation d'utiliser le svenska kurirposten de Stockholm - un trafic illicite qui était assez incroyable. Par le svenska kurirposten la liste allait à Stockholm, puis à l'ambassade de Norvège, et de là à Londres et à la Croix-Rouge à Genève. »

- Persson, p. 73. Traduction du suédois: « Durant l'année 1944, Ditleff rencontra aussi, à plusieurs reprises, l'amiral danois Carl Hammerich et fut alors informé de ses plans secrets d'un Jyllandskorps pour sortir danois et norvégiens des camps allemands. »

- Heger, p. 151.

- Johan Scharffenberg, Folke Bernadotte og det svensk Redningskorps, 1945, J.G. Tanum, 1958.

- Levine, p. 131 ss.

- Hadenius, p. 90 ss.

- Cesarani, p. 241 ss

- Stig Hadenius, Vem var Folke Bernadotte?, Historiska Media, 2007, p. 97.

- Lomfors, p. 54 ss

- Petit fils du chancelier Otto von Bismarck

- Friedrich-Ebert-Stiftung, Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Volume 40, Berlin, Historische Kommission, 2004, p. 498.

- Persson (2000), p. 261.

- Sven Frykman, Röda Korsexpeditionen till Tyskland, A. Bonnier, 1945.

- Åke Svenson, De vita bussarna, Bonnier, 1945.

- Lomfor, p. 110

- Axel Molin, Operation de vita bussarna, Norrköpping, 1989.

- Cesarani, p. 260 ss

- Personn, « Vi åker till Sverige ».

- Margarete Buber-Neumann écrit dans son livre Under Two Dictators. Prisoner of Stalin and Hitler (Prisonnière de Staline et d'Hitler - Volume 2. Déportée à Ravensbrück): « Les SS n'avaient aucune usine de production d'habits de prisonnières. À la place, ils amenèrent à Ravensbrück des camions plein de manteaux de robes, de sous-vêtements et de chaussures qui avaient un jour appartenu à celles gazées à l'est.… Les vêtements des personnes assassinées furent triées, et au début des croix furent découpées dans leur tissu et une étoffe d'une autre couleur fut cousue en dessous. Les détenues se promenaient comme des brebis marquées pour l'abattoir. Les croix avait pour but d'entraver les tentatives d'évasion. Plus tard, ils s'épargnèrent cette lourde procédure et firent avec de la peinture à l'huile de larges croix blanches sur les manteaux. » (traduction de l'édition suédoise: Margarete Buber-Neumann Fånge hos Hitler och Stalin, Stockholm, Natur & kultur, 1948. Page 176)

- Jacques Legrand, Chronicle of the Second World War, Longman Group (Far East), Limited, 1990.

- Rapport de la Croix-Rouge suédoise pour le nombre de déportés sauvés par les « Bus blancs » (en suédois) (PDF)

- François Kersaudy, « Kersten, le masseur de Himmler qui a sauvé des juifs », sur lepoint.fr, (consulté le ).

- Amanda Borschel-Dan, « Des survivants de Treblinka sont toujours vivants. L’un d’eux raconte son histoire », sur timesofisrael.com, (consulté le ).

- Peter Frank Dalrymple Tennant, « Swedish humanitarian action during and after the war did much to erase the ignominy the country suffered from the gymnastics of its neutrality policy. », Touchlines of War, Hull University Press, 1992, (OCLC 636382966).

- Lettre des lecteurs du journal norvégien Aftenposten par Bjørn Egge, Wanda Heger (fonctionnaire déporté), Odd Kjus, Kristian Ottosen et Stig Vanberg (en norvégien)

- Article du journal norvégien Aftenposten par Bernt H. Bull (en norvégien)

- Gösta Hallquist, Löjtnant Hallquists dagbok från en hjälpinsats med de vita bussarna i krigets Europa 1945, Erikson, 1995, (ISBN 9789188184061) (traduction du titre de l'ouvrage: « Journal du Lieutenant Hallquists sur l'opération de secours des bus blancs pendant la guerre en Europe en 1945 »)

- Principe d'impartialité : Elle (la Croix-Rouge) ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale ou d’appartenance politique. Elle s’applique seulement à secourir les individus à la mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes. (Proclamation des principes fondamentaux de la Croix-Rouge)

Voir aussi

Bibliographie

- (en) David Cesarani et Paul A. Levine, Bystanders to the Holocaust: A Re-evaluation, Londres, Frank Cass,

- (sv) Stig Hadenius, Vem var Folke Bernadotte?, Historiska Media,

- (no) Wanda Hjort Heger, Hver fredag foran porten, Gyldendal, (ISBN 82-05-14937-2) (« Chaque vendredi devant la porte », en norvégien), édition allemande (1989) « Jeden Freitag vor dem Tor » Schneekluth, (ISBN 3-7951-1132-3)

- (en) Elleb Levine, Darkness Over Denmark: The Danish Resistance and the Rescue of the Jews, Holiday House,

- (sv) Ingrid Lomfors, Blind fläck: minne och glömska kring svenska Röda korsets hjälpinsats i Nazityskland 1945, Bokförlaget Atlantis, (ISBN 91-7353-051-4) (« Tache sombre : Mémoire et oubli de l'aide humanitaire de la Croix-Rouge suédoise dans l'Allemagne nazie de 1945 », en suédois)

- (sv) Sune Persson, Vi åker till Sverige », De vita bussarna 1945, Bokförlaget Fischer & co., (ISBN 91-85183-18-0) (« Nous allons en Suède. Les bus blancs en 1945 », en suédois)

- (en) Sune Persson, Folke Bernadotte and the White Buses, vol. 9, t. 2-3, J. Holocaust Education, , p. 237-268

- (en) Ofer Regev, The Prince of jerusalem: The Assassination of Count Folke Bemadotte, Porat, Tsur Yigal,

- Patrick Imhaus, Les Deux Raoul et les Autobus Blancs, Paris, Espaces et Signes, , 51 p. (ISBN 978-2-9535965-0-2).

Article connexe

Liens externes

- Le rapport de la Croix-Rouge danoise sur les « Bus blancs » (en danois)

- Le rapport de la Croix-Rouge suédoise sur les « Bus blancs » (en suédois)

- L'Association des Bus blancs norvégiens (en norvégien)

- Manya Friedman : « The road to freedom ». « La route vers la liberté ». Un essai par une survivante de l'Holocauste. À partir de « The memory project », United States Holocaust Memorial Museum (en anglais)