Saint-Jean-d'Angély

Saint-Jean-d'Angély est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine), chef-lieu de l'un des cinq arrondissements du département. Ses habitants sont appelés les Angériens[1].

| Saint-Jean-d’Angély | |||||

Le centre historique. La tour de l'Horloge | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente-Maritime (sous-préfecture) |

||||

| Arrondissement | Saint-Jean-d'Angély (chef-lieu) |

||||

| Intercommunalité | Vals de Saintonge Communauté (siège) |

||||

| Maire Mandat |

Françoise Mesnard (PS) 2020-2026 |

||||

| Code postal | 17400 | ||||

| Code commune | 17347 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Angériens | ||||

| Population municipale |

6 744 hab. (2020 |

||||

| Densité | 359 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 56′ 48″ nord, 0° 31′ 46″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 8 m Max. 76 m |

||||

| Superficie | 18,78 km2 | ||||

| Unité urbaine | Saint-Jean-d'Angély (ville-centre) |

||||

| Aire d'attraction | Saint-Jean-d'Angély (commune-centre) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Jean-d'Angély (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | angely.net | ||||

Avec une population de 7 417 habitants en 2017 (Insee) et une aire urbaine de 13 240 habitants. Cette sous-préfecture est la principale ville de son arrondissement.

Géographie

Localisation et accès

La commune de Saint-Jean-d'Angély se situe dans le Nord-Est du département de la Charente-Maritime, dans l'ancienne province de Saintonge. Appartenant au Midi de la France — on parle plus précisément de « Midi atlantique »[2], au cœur de l'Arc atlantique, elle peut être rattachée à deux grands ensembles géographiques, le Grand Sud-Ouest français et parfois le Grand Ouest français.

Saint-Jean-d'Angély, au centre du Pays des Vals de Saintonge, est traversée par la rivière Boutonne, à proximité de l'autoroute A10 - sortie 34 - distante de 140 km de Bordeaux et 410 km de Paris.

Hameaux et lieux-dits

Les lieux-dits de la commune sont : Fossemagne, les Granges, Moulinveau, la Touzetterie.

Communes limitrophes

Géologie et relief, hydrographie

La ville est construite sur le versant Sud-Ouest d'un coteau qui descend en pente douce vers la Boutonne. Celle-ci forme dans la partie basse de la ville le "Plan d'eau de Bernouët" aménagé pour les loisirs et la détente : chemins de promenade, espaces verts pour pique-nique avec bancs, mini parc avec jeux pour enfants, mini-golf, parcours de santé, location de pédalos en été, aire de water-polo installée en été, aire de stationnement aménagée pour camping-car, brasserie buvette à la belle saison, entre avril et septembre.

Lieux de promenades, sentier au bord de l'eau très fréquentés les fins de semaine. Rassemblements d'oies et canards sauvages, tous les jours près du parking.

Données générales

| Ville | Ensoleillement |

Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Médiane nationale | 1 852 | 835 | 16 | 25 | 50 |

| Saint-Jean-d'Angély[5] | 2 250 | 755 | 4 | 13 | 26 |

| Paris | 1 662 | 637 | 12 | 17 | 8 |

| Nice | 2 724 | 733 | 1 | 27 | 1 |

| Strasbourg | 1 693 | 665 | 26 | 28 | 51 |

| Brest | 1 530 | 1 210 | 7 | 12 | 76 |

| Bordeaux | 2 035 | 944 | 3 | 31 | 69 |

Saint-Jean-d'Angély possède un climat de type tempéré, avec quelques particularités typiques du département de la Charente-Maritime[6].

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 3,4 | 2,8 | 5,4 | 7,4 | 10,7 | 13,7 | 15,8 | 15,7 | 13,7 | 10,5 | 6,3 | 3,9 | 9,2 |

| Température moyenne (°C) | 5,9 | 6,9 | 8,7 | 11,1 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 19,6 | 17,8 | 14,2 | 9,4 | 6,6 | 12,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,5 | 9,9 | 12,1 | 14,7 | 17,9 | 21,3 | 23,8 | 23,5 | 21,8 | 18 | 12,6 | 9,2 | 16,1 |

| Ensoleillement (h) | 84 | 111 | 174 | 212 | 239 | 272 | 305 | 277 | 218 | 167 | 107 | 85 | 2 250 |

| Précipitations (mm) | 82,5 | 66,1 | 57 | 52,7 | 61,1 | 42,9 | 35,1 | 46,4 | 56,5 | 81,6 | 91,8 | 81,8 | 755,3 |

Tempête de décembre 1999

La Charente-Maritime est le département français qui a été le plus durement touché par la tempête Martin, le . Les records nationaux de vents enregistrés ont été atteints avec 198 km/h sur l'île d'Oléron (à 60 km à vol d'oiseau de Saint-Jean-d'Angély) et 194 km/h à Royan (à 53 km). Les bois de la commune, dont les peupleraies le long de la Boutonne, le toit de la tour de la grosse horloge, l'abbaye et l'église, ainsi que de nombreuses toitures et hangars ont subi d'importants dégâts[8].

Voies de communication et transports

Par la route, Saint-Jean-d'Angély n'est qu'à trois kilomètres de la sortie no 34 de l'autoroute A10 qui continue vers le Sud et permet de rejoindre Bordeaux (à 140 km), vers le Nord, Poitiers (à 100 km) et Paris (à 410 km).

La petite gare de Saint-Jean-d'Angély est située sur la ligne à voie unique reliant Niort à Saintes, ancienne magistrale dénommée ligne de Chartres à Bordeaux-Saint-Jean de l'Administration des chemins de fer de l'État. Des correspondances TGV à Niort permettent de rejoindre Paris en trois heures environ.

Par les airs, l'aéroport international de Bordeaux-Mérignac est à 140 km et l'aéroport de La Rochelle à 60 km (liaisons quotidiennes avec Paris, Lyon, Clermont-Ferrand et Londres).

L'aérodrome de Saint-Jean-d'Angély avec sa piste en herbe homologuée de 850 mètres est ouvert à l'aviation d'affaires.

Urbanisme

Typologie

Saint-Jean-d'Angély est une commune urbaine[Note 1] - [9]. Elle fait en effet partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[10] - [11]. Elle appartient à l'unité urbaine de Saint-Jean-d'Angély, une agglomération intra-départementale regroupant 3 communes[12] et 8 246 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[13] - [14].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Jean-d'Angély, dont elle est la commune-centre[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 37 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[15] - [16].

En 1999, 50,9 % des résidents de la commune étaient propriétaires de leurs logements (contre 63,2 % pour le département) et 45,5 % étaient locataires (contre 31,5 %). 13,7 % des habitants étaient logés en HLM[17].

La ville est constituée en très grande majorité de pavillons ou maison individuelles (75,8 % contre 80,6 % pour le département) qui sont pour la plupart des résidences principales car nous ne sommes pas sur la frange littorale touristique (86,5 % contre 71,8 % pour le département). L'habitat est donc ici typique d'une petite ville de l'arrière-pays charentais, avec ses maisons anciennes (50,2 % datent d'avant 1949), peu de lotissements récents (4,1 % construites après 1990) et des logements de centre-ville de grandes surfaces, dans des immeubles en pierres de taille (64,5 % ont quatre pièces et plus)[17].

Si le centre-ville est constitué de logements anciens, de nouveaux quartiers sont apparus à la périphérie : 300 appartements en HLM sont ainsi disponibles sur la commune, mais également cinq cités de logements pavillonnaires comprenant 250 logements. Une zone d'aménagement concerté s'est également développée au lieu-dit l'Aumônerie et représente 350 logements. Enfin, deux autres lotissements étaient en cours d'aménagement en 2007 aux lieux-dits Raffejeaud et la Combe à Chats[18].

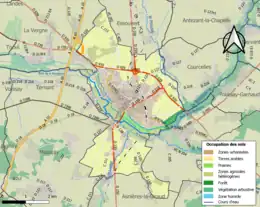

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (69,5 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (75,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (50,7 %), zones urbanisées (20,3 %), zones agricoles hétérogènes (16 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (8,8 %), prairies (2,8 %), forêts (1,4 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Jean-d'Angély est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[20]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[21].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Boutonne et le Pouzat. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1986, 1993, 1999, 2010 et 2021[22] - [20].

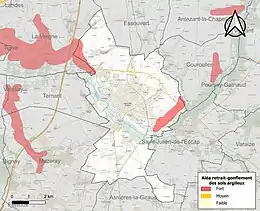

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[23].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 4,5 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 3 412 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 6 sont en en aléa moyen ou fort, soit 0 %, à comparer aux 57 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[24] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[25].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2003, 2005 et 2011 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[20].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[26].

Toponymie

Le nom de la ville serait dérivé du nom de domaine gallo-romain Angeliacum, formé à partir de l'anthroponyme chrétien Angelus (ange) ou germanique Angel (les Angles, nom d'une tribu germanique) et du suffixe de possession -acum, indiquant la présence d'un domaine au cours des premiers siècles de notre ère. La forme Angeriacum est liée à une mutation secondaire /l/ > /r/, commune en phonétique. Homonymie avec Angely (Yonne)[27].

La première partie fait référence à Jean le Baptiste, à qui la paroisse avait été dédiée. Une légende médiévale raconte que Pépin Ier d'Aquitaine, petit-fils de Charlemagne, en guerre contre les Vikings, fut averti en songe du retour d'un moine parti chercher la tête de saint Jean-Baptiste à Alexandrie. Le roi d’Aquitaine accueillit le moine Félix sur la plage d'Angoulins et un miracle eut lieu : une trentaine de guerriers francs morts au combat ressuscitèrent. Le roi décida de fonder un monastère en face de son château pour y abriter la sainte relique.

La ville apparaît sous le nom de communie Sancti Johannis Angeliacensis en 1204, et sous le nom de Saint Jouan avant 1312[28]. Elle fut renommée Angély-Boutonne sous la Révolution française[29].

Histoire

Une nécropole datant d'il y a 9 000 ans a été découverte sur les rives de la Boutonne[30].

Les villas gallo-romaines d'Angeriacum furent pillées par les Germains puis par les Bagaudes. une centaine d'années après la chute de l'Empire romain.

Moyen Âge

Une résidence des ducs d’Aquitaine, ainsi qu'une chapelle, sont ensuite construites sur le même emplacement.

C'est en 817 qu'un monastère est fondé par Pépin Ier d'Aquitaine pour abriter la relique de saint Jean-Baptiste.

En 860, les Vikings font une incursion à Saint-Jean-d'Angély, détruisent le monastère et égorgent les moines.

En 1010, une abbaye est fondée à la place du monastère par les bénédictins de Cluny, assurant ainsi le développement de la ville. La fondation de ce monastère est l'occasion d'une rencontre entre Sanche III de Pampelune, Robert II de France et Guillaume V d'Aquitaine. Sanche III est ainsi le premier souverain chrétien d'Espagne à voyager au nord des Pyrénées[31].

Au Moyen Âge, Saint-Jean-d'Angély devient une étape sur la route du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, entre Aulnay et Saintes.

Entre le XIIe siècle et le XVe siècle, la ville est tantôt anglaise tantôt française. Des libertés communales sont octroyées à la ville par Aliénor d'Aquitaine et son fils Jean sans Terre en 1199 puis par Philippe Auguste en 1204.

Elle est assiégée par les troupes de Jean II le Bon en 1351.

En 1360, avec le traité de Brétigny, la ville, comme toute la Saintonge septentrionale, repasse aux mains des Anglais. Du 8 au , John Chandos, lieutenant du roi Édouard III d'Angleterre et connétable d'Aquitaine, chargé d'appliquer le traité de Brétigny en particulier en Basse Saintonge, prend possession de la ville et de son château. Le maire Jehan de Marteaux lui remet les clefs. Jean Chandos les lui rend au nom du roi d'Angleterre. Il fait de même avec Tassart de la Venue, châtelain du château. Puis Jean Chandos reçoit les serments de fidélité au roi d'Angleterre des principales personnalités de la ville. Il nomme Jeffren Michel prévôt de la ville[32].

En 1372, Patrice de Cumont, maire de la ville, meurt en chassant définitivement les Anglais hors de la ville.

Dès le XIIIe siècle, le monastère et ses terres viticoles s'enrichit grâce au commerce et à l'exportation du vin de Saint-Jean-d'Angély, devenu célèbre. Ce vin était consommé en Europe du Nord (Angleterre, Belgique, Pays-Bas…) grâce à son acheminement par mer jusqu'au port de Damme en Belgique où subsiste encore la maison de Saint-Jean-d'Angély. Une autre source d'enrichissement était le commerce du sel, l'abbaye possédant des salines sur la côte Atlantique.

En , le roi Louis XI (1423-1483) étant présent à Saint-Jean-d'Angély, accorda des grâces et des prérogatives à cette ville, en raison de sa fidélité envers les rois de France, notamment celle du temps de la guerre de Cent Ans[33] ainsi que la confirmation des lettres patentes au monastère de Saint-Jean-d'Angély[34]. Il confirma de nouveau les privilèges de la ville, à la suite de la mort du duc de Guyenne, son frère[35].

Renaissance

Saint-Jean-d'Angély devient une place forte protestante pendant les guerres de Religion. En 1568, l'abbatiale gothique est détruite par les huguenots. Puis Saint-Jean-d'Angély est assiégée en 1569 par Charles IX, et la ville forte, protégée par ses remparts, tombe aux mains des catholiques, à la suite du traité de paix de 1570.

Le , le prince de Condé, chef des protestants, meurt soudainement à Saint-Jean-d'Angély. Sa femme, Charlotte de La Trémoille, est soupçonnée d'avoir fait empoisonner son mari après l'avoir trompé. Charlotte rejoignait à cheval tous les jours son fils tout juste né, futur prince Henri II de Bourbon, par le chemin de Saint-Jean-d'Angély à Villeneuve-de-Mazeray qui fut baptisé le chemin de la princesse.

XVIIe et XVIIIe siècles

Après l'assassinat du roi Henri IV en 1610 et à l'instar de plusieurs provinces du midi de la France, l'Aunis et la Saintonge connaissent une série de brèves escarmouches entre 1615 et 1620[36]. Le rapprochement avec l'Espagne, puissance ultra-catholique — concrétisé par le mariage du roi Louis XIII avec l’infante Anne d'Autriche (1615) — passe mal auprès des calvinistes, le décret rétablissant le libre exercice du culte catholique en Navarre (1617) vaut au roi les protestations des réformés. Devant la résistance du parlement, le souverain décide de marcher sur la Navarre (1620), au grand scandale des protestants qui ne tardent pas à se soulever.

Les villes d'Aunis et de Saintonge ne sont pas les dernières à entrer en rébellion, forçant le roi à se porter devant les murs de Saint-Jean-d'Angély. Après avoir installé son quartier général au château de Vervant, Louis XIII, courroucé, décide de réprimer la cité angérienne qu'il a déjà tenté de soumettre au moyen de la conciliation en [37]. La ville, défendue par Benjamin de Soubise, est encerclée par les armées royales, fortes de 3 500 hommes[37] et commandées par Louis XIII en personne. Débutant le , le siège dure jusqu'au , et se solde par la capitulation des protestants révoltés, l'abolition des privilèges communaux et la destruction des remparts[38].

La répression est si terrible que la ville est débaptisée et porte pendant un temps le nom de Bourg-Louis[37].

La cité de Saint-Jean perd ainsi la majeure partie de sa riche population industrieuse et est ruinée.

La paix revient vingt ans plus tard avec Louis XIV qui pardonne à la ville et lui redonne son nom originel.

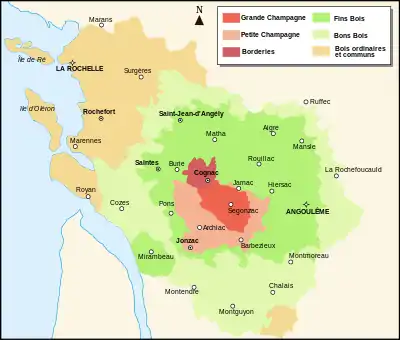

La prospérité ne revint qu'au XVIIIe siècle avec le commerce des eaux de vie du cognac dont la production était exportée par la Boutonne qui servit de voie d'eau jusqu'à Tonnay-Charente, considéré alors comme l'« avant-port de Cognac ».

Révolution française

Pendant la Révolution française, pour suivre le décret de la Convention du 25 vendémiaire an II invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune change de nom pour Angély-Boutonne.

XIXe siècle

La grave crise du phylloxéra, à partir de 1872, entraîna une grave crise économique pour la région et pour la ville, qui perdra une grande partie de ses vignobles, la fermeture des maisons de négociants, des chais de stockage et de ses richesses.

Seconde Guerre mondiale

En , la base aérienne 129 Saint-Jean-d'Angély-Fontenet entre en activité. Elle abrite notamment une école de pilotage et l'école des radionavigants. Le , le terrain est occupé par l'armée allemande et par la Luftwaffe, jusqu'au .

En juin 1940, des centaines de véhicules qui fuient le Nord de la France traversent Saint-Jean-d'Angély. Des réfugiés du Nord, de Belgique des Pays-Bas et du Luxembourg, séjournent dans les hôtels. Les alertes diurnes et nocturnes se succèdent. Un avion français abat deux appareils allemands, sonnant le dernier combat de l'aviation française en Saintonge. Quelques Angériens tentent de fortifier la ville dans l'espoir de stopper les premiers détachements de l'armée allemande, mais l'initiative est annulée par le maire Albert Texier afin d'éviter les morts inutiles. Les avions du camp de Fontenet sont évacués vers l'Angleterre, le Maroc et l'Algérie ; le personnel civil est licencié le [39].

Le , le capitaine Georges Goumin, commandant de l'École des radio-navigants, organise un départ par avion vers l'Angleterre.

Le , les premiers détachements allemands arrivent à Saint-Jean-d'Angély ; leur arrivée est annoncée à midi par le tambour de ville. Vers 16 heures, venant de Poitiers et de Niort, des convois armés traversent la ville pour se diriger vers Bordeaux et les routes du Sud-Ouest. La Kommandantur s'installe à la mairie. Les restrictions du gaz de chauffage débutent le . À partir du , l'exode des réfugiés et la diminution du passage des détachements de l'armée allemande, redonnent à la ville un aspect plus normal.

Le camp de Mazeray à la sortie du faubourg Taillebourg regroupe soldats et officiers français à qui les Angériens vont porter des provisions ainsi qu'à Surgères, où 25 000 prisonniers français sont entassés dans de cruelles conditions. Il est interdit de circuler dans les rues après 22 heures, soit 21 heures au soleil. Des Angériens doivent céder leurs maisons aux soldats de la Wehrmacht[39].

Dans la nuit du 14 au , des avions de la Royal Air Force survolent Saint-Jean-d'Angély pour aller bombarder la base allemande de Bordeaux. Le même mois, les tickets de rationnement apparaissent. Les automobiles se raréfient. L'armée allemande est présente partout. Les hôtels, le collège et de nombreux bâtiments municipaux ont été réquisitionnés. Une sentinelle scrute le ciel depuis le clocheton de l'hôtel de ville. Un dispositif de DCA est installé sur les toits de la caserne. Des guérites aux couleurs allemandes sont le symbole le plus visible de l'occupation[39].

Après l'abandon de la base aérienne par les Allemands, les Américains l'occuperont de au , sans activité aérienne. L'Armée de l'air ne conservera pas la base aérienne 129 Saint-Jean-d'Angély-Fontenet et l'Armée de terre cessera de l'utiliser dans les années 1990.

Politique et administration

Liste des maires

Cinq maires se sont succédé depuis 1977 :

Région

À la suite de la réforme administrative de 2014 ramenant le nombre de régions de France métropolitaine de 22 à 13, la commune appartient depuis le à la région Nouvelle-Aquitaine, dont la capitale est Bordeaux. De 1972 au , elle a appartenu à la région Poitou-Charentes, dont le chef-lieu était Poitiers.

Budget et fiscalité

En 2009, le budget d'investissement de la commune était de 5 904 575 € et celui de fonctionnement de 10 003 809 €[41].

Le taux de la taxe d'habitation prélevée par la commune en 2007 est de 10,93 %, la part prélevée par la communauté de communes est de 2,46 %, soit au total 13,39 % (13,46 % en 2006). À ces taux s'ajoutent les parts dues au département et à la région.

Les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont respectivement de 25,30 % et 5,50 %, soit au total 30,80 % (30,97 % en 2006), et de 49,57 % et 11,91 %, qui font 61,48 % au total (contre 61,84 % en 2006) sur les propriétés non bâties.

Les taux de la taxe professionnelle, acquittée par les entreprises, s'élèvent à 15,31 % et 3,82 % respectivement, soit au total 19,13 %[42].

Politique environnementale

Une collecte sélective des déchets a lieu depuis 2001. La déchèterie principale de "Fontorbe" a été complétée par six mini-déchèteries réparties sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes.

Dans son palmarès 2022, le Conseil national de villes et villages fleuris de France a attribué deux fleurs à la commune[43].

Jumelage et coopération

Au , Saint-Jean-d'Angély est jumelée avec[44] :

Saint-Sulpice (Canada) depuis 1974 ;

Saint-Sulpice (Canada) depuis 1974 ; Koumondé (Togo) depuis 1988 (jumelage actuellement « en sommeil ») ;

Koumondé (Togo) depuis 1988 (jumelage actuellement « en sommeil ») ; New Iberia (États-Unis) depuis 1993 ;

New Iberia (États-Unis) depuis 1993 ; Mondsee (Autriche) depuis 1999.

Mondsee (Autriche) depuis 1999.

Population et société

Évolution démographique

| Zones | Population | Surface (km²) | Densité (/km²) | croissance 1999-2008 |

| Agglomération angérienne | ||||

| Saint-Jean-d'Angély | 7 522 | 19 | 401 | - 2,07 % |

| Unité urbaine | 8 730 | 33 | 264 | + 0,52 % |

| Aire urbaine | 13 240 | 151 | 87 | + 2,99 % |

| Démographie de la Charente-Maritime | ||||

| Charente-Maritime | 611 714 | 6 864 | 89 | + 9,82 % |

Par sa population, Saint-Jean-d'Angély est la septième ville de la Charente-Maritime avec 7 522 habitants au . Elle était deuxième après La Rochelle entre 1550 et 1621 pendant les guerres de Religion et le siège de Louis XIII. Elle se situe après La Rochelle, Saintes, Rochefort, Royan, Aytré et Tonnay-Charente.

Avec une superficie communale de 1 878 hectares, la densité de population s'élève à 401 habitants par km², ce qui la classe parmi les communes les plus densément peuplées de la Charente-Maritime.

En 2008, l’unité urbaine de Saint-Jean-d'Angély qui comprend trois communes[Note 3] regroupe 8 730 habitants et son aire urbaine, qui inclut 13 communes périurbaines situées dans la zone d’influence forte de la ville, rassemble 13 240 habitants.

Ces différentes données font de Saint-Jean-d'Angély la 7e agglomération urbaine de la Charente-Maritime, après les unités urbaines de La Rochelle, Rochefort, Royan, Saintes, La Tremblade et Marennes mais son aire urbaine la classe au cinquième rang dans le département, après les aires urbaines de La Rochelle, Saintes, Rochefort et Royan.

Au niveau régional, elle occupe la dix-neuvième place en Poitou-Charentes au niveau de la ville intra-muros, la seizième place au plan de son agglomération urbaine en 2008 et elle occupe le treizième rang des aires urbaines picto-charentaises[45].

À l'écart de l'axe La Rochelle-Niort-Poitiers et éloignée du littoral, Saint-Jean-d'Angély se dépeuple et souffre du vieillissement de sa population.

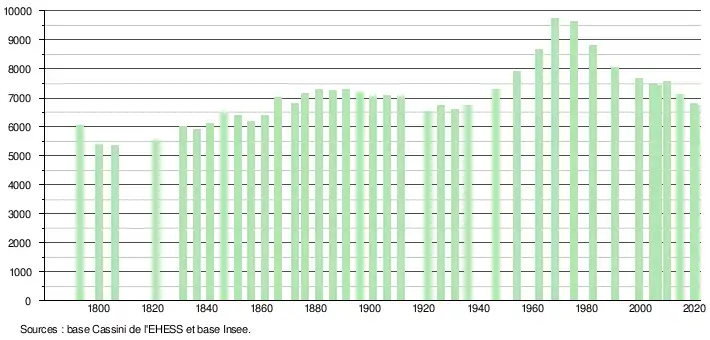

La ville a vu sa population augmenter de 1921 à 1968 car elle a bénéficié de l’exode rural et d'un essor urbain vigoureux grâce à une industrialisation importante dans les années de l'entre-deux-guerres, puis dans les trois décennies qui ont suivi la Libération. Mais sa population a commencé à diminuer depuis 1975 où, pendant le cours de ces quarante dernières années, elle a connu une grave désindustrialisation par la fermeture de ses principales usines (bois déroulé, pâtisserie industrielle), affectant particulièrement les jeunes et précipitant leur départ vers d'autres villes pour la recherche d'emploi. Depuis le nouveau siècle, la ville tente de relever le défi en misant sur la tertiairisation de son économie (administrations, mutuelles d'assurance, culture et tourisme) et commence à voir infléchir la courbe démographique depuis 2007.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[46]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[47].

En 2020, la commune comptait 6 744 habitants[Note 4], en diminution de 5,32 % par rapport à 2014 (Charente-Maritime : +2,92 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 26,3 %, soit en dessous de la moyenne départementale (29 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 41,8 % la même année, alors qu'il est de 34,9 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 3 116 hommes pour 3 770 femmes, soit un taux de 54,75 % de femmes, largement supérieur au taux départemental (52,15 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

La ville dispose de deux écoles élémentaires publiques et une privée, d’un collège public et d’un collège privé, un lycée d’enseignement général et professionnel (Lycée Louis-Audouin-Dubreuil) et un lycée professionnel (Lycée Professionnel Blaise-Pascal[52]).

La commune propose une maison de la petite enfance qui regroupe une halte garderie, une ludothèque, des points d’informations, une association d’assistantes maternelles et diverses autres associations.

La ville dispose également d’une école municipale de musique et d’un centre de loisirs.

Manifestations culturelles et festivités

Chaque année au mois de décembre se tient, dans l'abbaye royale, le Salon du livre qui attire près de 4 000 visiteurs. Le prix Aliénor d’Aquitaine y est décerné depuis 1989 (Philippe Delerm est le lauréat 2007)[53].

L'association angérienne d'action artistique (A4) propose toute l'année des évènements culturels et artistiques au grand public et peut compter sur 400 abonnés à l'année. Les spectacles ont lieu dans la salle Eden. En 2018 la quinzième édition de « Théâtre en l'abbaye » a réuni 2 000 spectateurs environ. Le salon Floralia, exposition florale autour des arts du jardin, se déroule chaque 1er mai dans l'enceinte de l'abbaye royale et attire de 10 000 à 15 000 visiteurs.

Une discothèque est aussi présente au sein de la ville : l'Acropolis

Santé

Un ancien petit hôpital régional avec des extensions récentes est implanté dans la commune avec toutes consultations spécialisées.

Sports

La commune est ambitieuse en pratiques sportives par rapport à sa taille modeste. Elle comptait 59 associations sportives en 2007 qui opéraient dans de nombreuses infrastructures :

- Terrain de moto-cross :

Le circuit du Puy de Poursay, de renommée mondiale, est géré par le Moto Club angérien et a été aménagé entre 1999 et 2000 grâce au concours de l'État et des différentes collectivités locales dont la ville de Saint-Jean-d'Angély. De nombreuses compétitions internationales ont été ou seront organisées sur ce circuit[54] :

- 1984 : championnat du monde 250 cm3 (Grand prix de France).

- 1989 : championnat du monde 500 cm3 (Grand prix de France).

- 1992 : championnat du monde side-car (Grand prix de France).

- 1995 : championnat du monde 500 cm3 (Grand prix de France).

- 1999 : championnat du monde 250 cm3 (Grand prix d'Europe).

- 2000 : Motocross des nations devant près de 30 000 spectateurs (record d'affluence).

- 2002 : championnat du monde 125-250-500 cm3 (Grand prix de France).

- 2004 : championnat du monde 125-250-500 cm3 (Grand prix de France).

- 2005 : championnat du monde 125-250-450 cm3 (Grand prix de France).

- 2006 : championnat de France élite 125 & open – championnat de France de quad – championnat du monde side-car (Grand prix de France).

- 2007 : championnat du monde MX1/MX2 (Grand prix de France).

- 2008 : championnat du monde MX1/MX2 (Grand prix de France).

- 2009 : championnat d'Europe de quad - championnat du monde side-car (Grand prix de France).

- 2010 : championnat du monde MX1/MX2 (Grand prix de France).

- 2011 : championnat du monde MX1/MX2 (Grand prix de France) et Motocross des nations.

- Le stade municipal abrite le Rugby athlétic club angérien (RACA), c'est un club de rugby évoluant au niveau de Fédéral 1, où Clément Praud, Maxime Veau ainsi que Hugo Aubry ont fait leurs armes.

- Le centre aquatique Atlantys, avec bassin de compétition, bassin d'entraînement avec couloir à contre-courant et fosse de plongée de cinq mètres. Outre la natation, la plongée et la gymnastique aquatique, le centre abrite le Nautic Club angérien, club de water-polo (équipes masculines en élite et N2 du championnat de France et équipe féminine en N1 pour la saison 2008-2009)[55].

- Le stade municipal avec ses tribunes de 4 825 places, pistes d'athlétisme et salle de presse.

- Un club de football de niveau régional (R1), le SCA (Sporting Club Angérien).

- Une association de futsal, le Saint-Jean Foot en Salle, accueille un public à partir de 16 ans pour des matchs "loisirs"[56].

- La plaine de jeux de Pellouaille avec une piste de karting de 400 mètres.

- Plusieurs salles de sport : le complexe sportif du COI, le gymnase Bernard-Chauvet, la salle omnisports de l'Éperon et la salle d'évolution de Gambetta proposant de très nombreuses activités.

- Le boulodrome de 900 m2 abritant 12 terrains de pétanque homologués.

- Un skatepark de 600 m2 de surface.

- Le tennis Georges-Neuville composé de six courts.

- Le parc de Beaufief regroupe un terrain de courses de lévriers, et des zones dédiées à l'aéromodélisme, aux ULM, deltaplanes, parapentes, voitures de cross, et au tir à l'arc.

- L’étang de "Bernouët" sur la Boutonne, rivière de première catégorie, accueille un plan d'eau de 4,8 ha dans la traversée au Sud de la ville. En aval du barrage situé au bout du canal, un bassin de slalom en eau vive (Classe II à III) a été aménagé dans les rapides, provoqués par les fuites des vannes entrouvertes du barrage et de rochers situés dans le lit de la rivière, ce site est destiné à la pratique du canoë-kayak de compétition. Des épreuves de Nationale 3 s'y déroulent régulièrement. Une base nautique est aménagée sur les bords de l'étang, et regroupe entre autres des terrains de sports, de loisirs et un mini-golf. Il existe un petit établissement pour la restauration ouvert à la belle saison. La pêche est autorisée sur les bords de cet étang artificiel de 2 m de profondeur, qui fut creusé sur le côté Sud de la rivière et d'une dérivation partielle de la Boutonne.

- Le centre équestre de La Jallet.

Depuis 2019, le Lycée Louis-Audouin-Dubreuil, organise le semi-marathon de la ville[57].

Cultes

La paroisse catholique de Saint-Jean-Baptiste fait partie du diocèse de La Rochelle-Saintes[58].

On trouve aussi dans la ville un temple protestant édifié en 1844.

Économie

Les activités de la ville et de son arrondissement (50 000 habitants), sont essentiellement tertiaires, reliées à l'agroalimentaire, au commerce des eaux-de-vie (pineau et cognac), ou encore des bois et dérivés, ainsi qu'aux mutuelles (siège national de la MAPA), tout en développant son activité touristique.

La commune abrite une antenne de la chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et de Saintonge.

Le taux de chômage sur la commune était de 20,4 % en 1999, très au-dessus du taux régional qui était de 11 %[59].

Culture locale et patrimoine

Patrimoine civil

Les principaux monuments de la ville sont les deux tours, (visibles de loin), seule partie construite d’une abbatiale inachevée de style classique, quelques autres bâtiments de l’abbaye royale, le beffroi, la fontaine du Pilori et de nombreuses maisons à colombage dont certaines datent du Moyen Âge. Les bâtiments subsistants de l'abbaye royale sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Musée des Cordeliers

Le musée des Cordeliers est situé dans l'ancien hôtel de la sous-préfecture (XIXe siècle) et a ouvert en 2003.

Il contient les souvenirs des expéditions Citroën : première traversée du Sahara en automobile en 1922, la « croisière noire » 1924, l'expédition en Centre-Afrique, les objets furent légués par la famille de l'Angérien d'origine Louis Audouin-Dubreuil, un des deux chefs de l'expédition Citroën, et par Maurice Penaud, chef mécanicien de bord. Parmi de nombreux objets se trouve le « Croissant d'Argent », qui fut la première voiture à chenilles qui traversa le Sahara en 1922.

Le bâtiment contient également des collections d'arts décoratifs, de sculptures religieuses, d'armes blanches et à feu européennes, du mobilier régional et accueille des expositions temporaires.

Vestiges de la Grande aumônerie

De cette aumônerie bénédictine fondée en 1030, il ne subsiste que quelques vestiges d'un grand portail gothique du début du XIIIe siècle.

Tour de l'Horloge

Bâti dans le corps de ville entre 1406 et 1410, sa cloche date du XVIIIe siècle. Elle présente une haute toiture d'ardoise à quatre pans (1764) avec deux fenêtres en "chien assis" dirigée vers le Nord et le Sud, des machicoulis sur l'Est et l'Ouest et est ornée d'une représentation de l'archange saint Michel. À côté dans une ruelle à droite se trouve un mur de l'échevinage très détériorée et usée par le temps, qui fut à l'origine le logement d'un magistrat.

La tour de l’Horloge est un monument historique classé par arrêté du [60].

Maisons en pans de bois

Il en existe plusieurs, du XVe et surtout du XVIe siècle. La plus ancienne, des années 1480, se trouve dans la rue de Verdun. D'autres, pittoresques, sont situées rue de l'Horloge, canton des forges, rue de l'Hôtel-de-Ville et rue Jélu. En haut de cette rue, une des plus pittoresques maisons de la ville, datée de 1598.

Maison à colombages, datée de 1598.

Maison à colombages, datée de 1598. Maison à colombages, une des plus anciennes de la ville, fin XVe.

Maison à colombages, une des plus anciennes de la ville, fin XVe. Maison à colombages.

Maison à colombages.

Renaissance

La fontaine du Pilori trônant sur une place entourée de café et de commerces est un représentant de l’art Renaissance.

Il s'agit à l'origine d'une élégante margelle de puits, datant du milieu du XVIe siècle, et provenant de l’ancien château Renaissance de Brizambourg. Elle fut déplacée après la démolition du château, rachetée par souscription par les habitants et remontée pierre par pierre en 1819 afin de servir de fontaine municipale. L'ancien mécanisme de puisage bloqué est encore en place. On y lit encore sur son pourtour, en caractères gothiques : « l’an MVCXLVI je fus édifiez et assiz », soit en 1546, âge d'or de Saint-Jean-d'Angély, avant les destructions de 1621. Son décor richement sculpté représente les ornement propres au style de la Renaissance française : balustres, chutes d'ornements et rinceaux.

Cette fontaine a été classée monument historique par arrêté du [61].

De l’ancien château subsiste aussi une porte de style gothique flamboyant, posée et remontée à l'entrée d'une propriété privée au lieu-dit la Fontaine du Coi, au Nord de la commune.

Hôtels particuliers du XVIIIe siècle

Il en existe plusieurs tout autour du centre-ville, boulevard Lair, rue Rose, rue de Verdun, rue Jélu…

Hôtel d'Hausen

Belle façade d'époque Louis XV, avec ornements rococo et boiseries. Il abritait le musée de la Société archéologique avant l'ouverture du musée des Cordeliers en 2003. Dans la cour se trouve un pittoresque dépôt lapidaire avec vestiges de l'ancienne abbatiale.

Hôtel de Larade

XVIIIe siècle, de style Louis XV, rue Rose.

Salle Aliénor-d'Aquitaine

Ancien marché couvert construit en 1805 à partir d'éléments de pierres déposés du cloître XVIIe de l'abbaye royale. En 1903, on combla les arcs de la façade par une maçonnerie similaire et on transforma l'édifice en salle des fêtes.

Le ravalement récent des façades est venu donner un éclat supplémentaire à cet édifice.

Les Halles

Marché couvert construit en 1855, c'était jadis un marché aux herbes construit sur l'emplacement de l'Hôtellerie des trois Roys (XIIIe siècle) et d'une partie de l'hôtel de Rohan (XVI siècle), il présente une ancienne charpente en bois monumentale. Ouvertes les mercredis et samedis matins avec le marché forain installé à l'extérieur sur les 3 côtés - Nord, Ouest et Sud.

Palais de justice

Construit par Bonnet en 1867, il est de style néoclassique, avec une façade à colonnes et une entrée ouvrant sur une salle des pas perdus de taille modeste. Désaffecté, il abrite aujourd'hui la sous-préfecture de région.

Hôtel de ville

Bâti en pierres de taille entre 1882 et 1884, il est de style néo-renaissance. Le projet est de Charles-François Bunnel (1848-1926) et de Bonnet Aimé. La construction fut confiée à un entrepreneur de Jonzac Mr Ruth. Dans le hall, deux niches présentent des statues de Carlo Nicoli y Manfredi (XIXe siècle) et de Léon Pilet (mort en 1916). La salle des fêtes présente une belle cheminée ornée du blason de la ville. Le plan d'ensemble, comprenant un grand escalier d'honneur et une salle des fêtes, est proche de celui des hôtels de ville de Niort et de Poitiers.

Ancien couvent des bénédictines

Bâtiment du couvent des bénédictines, fondé en 1827 par Gertrude Coullaud. La chapelle est de style néogothique. La communauté est partie en 1959 fonder l’abbaye Sainte-Marie de Maumont à Juignac. Aujourd'hui, les bâtiments conventuels servent de maison des associations, et la chapelle a été convertie en salle d’exposition. L’ancien jardin, orné d’une fabrique imitant une tour gothique, est aujourd'hui le square Clément-Villeneau.

Salle de spectacles "l'Eden"

L'ancien cinéma Éden était installé dans un édifice art déco, œuvre de l'architecte angérien André Guillon (1896- 1992) inauguré le 20/09/1931. Sa façade était ornée de bas-reliefs représentant les Arts et les Sciences réunis dans l’art cinématographique et avait obtenu la médaille d'Argent lors de l'exposition universelle de Bruxelles en 1935. La façade et la salle du bar éclairée par une verrière stylisée datait de la construction. Il était inscrit sur la liste supplémentaire des Monuments historiques en 1984. L'édifice, calqué sur les édifices parisiens de la même époque, était un des plus beaux cinémas de la région.

Il était fermé depuis 2004 à cause de son état délabré, ses façades latérales et pignons présentaient des fissures importantes.

Dès lors, une nouvelle petite salle, L'Eden Pasteur, remplaça l'ancien cinéma désaffecté.

Un incendie se déclara dans l'édifice le samedi , qui provoqua l'effondrement de sa façade principale et certaines façades latérales. Certains bas-reliefs furent sauvés in extremis[62]. Après l'incendie, les ruines ont été rasées et les décombres évacués. La mairie décida de reconstruire ce bâtiment emblématique avec l'aide de la Région, de l'Europe et de l'État. Le bâtiment reconstruit à l'identique fut inauguré le 07/09/2018. La reconstruction a coûté 3 700 721 euros avec tous les équipements modernes répondant aux normes de sécurités en vigueur. Dès lors, une programmation culturelle est présentée dans cette salle. Le présentateur Bruno Guillon en est le parrain.

Statues

- Statue de Michel Regnaud de Saint-Jean d'Angély : sur la place de l'Hôtel-de-Ville, œuvre de Frédéric Louis Désiré Bogino en 1862.

- Buste de Joseph Lair : fin du XIXe siècle, place de l'Hôtel-de-Ville.

- Statue d'André Lemoyne : buste du début du XXe siècle, place André-Lemoyne.

Statue du comte Régnault de Saint-Jean-d'Angély sur son piédestal en maçonnerie.

Statue du comte Régnault de Saint-Jean-d'Angély sur son piédestal en maçonnerie. Statue en bronze du comte Régnault de Saint-Jean-d'Angély face à la Mairie.

Statue en bronze du comte Régnault de Saint-Jean-d'Angély face à la Mairie. Buste de Joseph Lair.

Buste de Joseph Lair.

Monument à Louis Audouin-Dubreuil

De style Art déco, ce monument se compose d'une stèle ornée d'un bas relief. Celui-ci représente de façon stylisée des éléments de la fameuse croisière noire. Il est situé dans le jardin public de la ville.

Pont Saint-Jacques

Construit en maçonnerie de pierres au-dessus de la Boutonne à l'extrémité du faubourg D'Aunis vers le Sud/Est, au XVIIe siècle.

L'étang de Bernouët

Plan d'eau artificiel de 4,86 hectares — au fil de l'eau — connecté à La Boutonne sur sa rive gauche, avec une profondeur de 0,50 m à 2,00 m, bordé sur sa rive gauche par une base de Loisirs. Ce plan d'eau est géré par l'association Les Pêcheurs Angériens, depuis le pont Saint-Jacques du faubourg d'Aunis en amont à l'Est, jusqu'à la passerelle piétonne en aval au début du canal à l'Ouest.

Sur sa rive droite, le « quai de Bernouët », est un ancien ouvrage construit à l'époque pour permettre le chargement des tonneaux d’eaux-de-vie et de vins, situé à proximité des chais. Les fûts et tonneaux étaient chargés sur des gabares pour être amenés jusqu'au port de Tonnay-Charente, en descendant lentement la Boutonne et la Charente au fil de l'eau, grâce à plusieurs écluses, dont celle au bout du canal à côté du barrage, pour rejoindre le cours de la rivière.

Barrage et ses vannes sur la Boutonne

Ouvrages des XVIIIe et XIXe siècles construit au bout du canal pour maintenir le niveau du plan d'eau et du quai de chargement de Bernouët.

Écluse

Une écluse située sur le côté latéral gauche du barrage permet de passer le bief, qui se raccorde en contrebas au lit de la rivière. Elle a été réhabilitée en tant que monument avec des fonds européens sous l'égide du conseil départemental.

Abbaye royale

L'église Saint-Jean-Baptiste – les tours

Des textes permettent d'affirmer l'existence d'une église au début du Ve siècle, à peu près à l'emplacement des vestiges de l'aumônerie. On sait aussi qu'après la redécouverte de la relique, une nouvelle abbatiale romane a probablement été consacrée vers le milieu du XIe siècle.

Environ cent ans après débuta la construction de l'abbatiale gothique. Son édification fut longue et pénible, entrecoupée par les troubles et les ravages de la guerre de Cent Ans. On estime qu'elle fut terminée vers le milieu du XVe siècle.

Actuellement, il n'en reste que les deux arcs-boutants et une partie du chevet de l'église actuelle, dont trois fenêtres dans le style du premier gothique. Quelques fragments d'architecture sont conservés au musée, de même qu'en ré-emploi dans les édifices plus récents de la ville, vestiges de la destruction au cours des guerres de Religion en 1568. L'ancien arc-boutant servit jusque vers le milieu du XXe siècle de clocher, aménagé avec une toiture en ardoise. Le bourdon fut ensuite transféré dans les « tours ».

Dès 1610, les moines bâtirent une église provisoire et, en 1741, entreprirent la construction d'une nouvelle abbatiale classique mais les travaux trainèrent et la Révolution y mit un terme. Ce sont « les tours », deux clochers et une immense façade inachevée, qui furent un temps transformées en prison. La façade présente une ordonnance classique, avec les ordres superposés. En revanche les ornements ne sont qu'ébauchés dans la pierre. Les murs gouttereaux présentent des larges baies en plein cintre. Un projet de construction de la nef et du chevet datant du XIXe siècle existe, mais ne fut jamais réalisé. Il s'agit là, avec la cathédrale de La Rochelle (également inachevée), d'un des rares exemples d'architecture religieuse du XVIIIe siècle dans la région Poitou-Charentes.

L'église provisoire fut restaurée en 1899, et c'est elle qui est encore l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste. Elle renferme une statue de la Vierge à l'Enfant en bois du XVIIe siècle, et autrefois un grand tableau de Chassériau : Le Christ au jardin des oliviers. Ce tableau, restauré, est aujourd'hui exposé au musée des Beaux-Arts de Lyon. En revanche, l'église conserve le pendant, La Présentation au Temple, œuvre de Carlo Giuseppe Sotta (XIXe siècle), professeur de dessin à Saintes. Contre le mur sud de l'église se trouve une croix romano-byzantine en pierre provenant de la basilique du Sacré-Cœur de Paris, remplacée dans les années 1920.

Patrimoine environnemental

Le château de Beaufief a été construit au XVIIIe siècle sur le territoire de la commune de Mazeray.

Patrimoine culturel

La commune dispose d'une bibliothèque municipale située au sein de l'abbaye royale.

Un vieux cinéma Art déco, le complexe Éden avec quatre salles, était présent en centre-ville. À cause de son état délabré, il était fermé depuis de nombreuses années et fut détruit par un incendie en . Il fut remplacé par une annexe l'Eden Pasteur qui ne possédait qu'une salle.

Le nouvel Eden a été reconstruit à la place de l'ancien, avec la même architecture. Il fut inauguré et ouvert en 2018.

En 2003, la commune a reçu le label « Ville Internet @ »[63]

Un marché forain a lieu dans le centre-ville tous les mercredis et samedis matin sur la place du Marché devant "Les Halles", coté Ouest . Ces halles également aménagées en marché couvert, possèdent une belle charpente en bois datant de 1853. Un marché de quartier a lieu également place André-Lemoyne les dimanches matin.

Gastronomie

Deux spécialités culinaires sont originaires de Saint-Jean-d'Angély.

- Le compostelle voyage est un cake aux raisins, au cognac et aux amandes, facile à transporter pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Deux variantes ont depuis été créées par les artisans pâtissiers : le compostelle chocolat (biscuit aux amandes, chocolat, crème vanille et cognac) et le compostelle glacé (glace chocolat et glace cognac-raisin)[64].

- Le bois cassé, est une confiserie très légère et friable qui tire son nom et son aspect des peupliers de la région.

Saint-Jean-d'Angély et le cinéma

Le film Les Hauts Murs (avec Carole Bouquet, Catherine Jacob, Michel Jonasz) a été tourné dans la cour du cloître (derrière l'abbaye royale) de Saint-Jean-d'Angély en et est sorti le dans les salles de cinéma françaises.

Le téléfilm L'Évasion (avec Sara Giraudeau, Thierry Neuvic, François Berléand, et Yannis Baraban) a été tourné dans la cour de l'abbaye royale et devant le grand portail et les tours du 16 au . Il a été diffusé sur TF1 le lundi .

La série Mixte (avec Pierre Deladonchamps, Nina Meurisse, Maud Wyler, Léonie Souchaud, Anouk Villemin, Lula Cotton-Frapier, Baptiste Masseline, Gaspard Meier-Chaurand, Nathan Parent et Christophe Kourotchkine[65]) a été tournée à Saint-Jean-d'Angély de juin à décembre 2020[66]. Des scènes ont été tournées dans l'Abbaye Royale et la cour de l'Abbaye[67] qui sont les lieux du lycée Voltaire dans la série, le Gymnase Bernard-Chauvet, le terrain de l'école primaire Joseph-Lair où se dispute une partie de football entre enseignants et élèves et également à l'ancienne boucherie située au croisement de la rue Christine et de la rue de Verdun qui est dans la série, le lieu où travaillent les parents de Michèle et Jean-Pierre. La série est sortie sur Amazon Prime le 14 juin 2021[68].

Personnalités liées à la commune

- Henri Ier de Bourbon-Condé (1552-1588), prince protecteur des protestants pendant les guerres de Religion, mort à Saint-Jean-d'Angély.

- Jacob de Queux, capitaine de la ville en 1612[69].

- François Raymond Duval (1756-1832), général des armées de la République et de l'Empire, mort à Saint-Jean-d'Angély.

- Michel Regnaud de Saint-Jean d'Angély (1760-1819), homme politique, avocat et journaliste, possédait des biens à Saint-Jean-d'Angély.

- Joris Daudet (1991), pilote de BMX au sein de l'UV angérienne.

Sont nés à Saint-Jean-d'Angély :

- Élisée Loustallot (1761-1790), journaliste.

- Louis-Alexis Baudouin (1766-1805), capitaine de vaisseau décédé le 21 octobre 1805 au cours de la bataille de Trafalgar, était capitaine du vaisseau Le Fougueux.

- André Lemoyne (1822-1907), poète et romancier.

- Gaston Gaillard (1860-1927), explorateur et administrateur, compagnon de Pierre Savorgnan de Brazza et fondateur de la ville de Ouesso (Congo-Brazzaville) en 1891.

- Louis Audouin-Dubreuil (1887-1960), explorateur.

- André Guillon (1896-1992), architecte.

- Robert Chamboulan (1903-1959), écrivain.

- Raoul Bonamy (1905-1993), joueur de rugby à XV.

- Marguerite Thiébold (1908-1997), écrivain.

- Franck Villard (1917-1980), acteur.

- Pierre Vernier (1931), acteur.

- Jacques Berrocal (1946), trompettiste, chanteur et compositeur.

- Monique Boucher (1948), Miss Charente 1965, 1re dauphine de Miss France 1966 puis Miss France 1966 en remplacement de Michèle Boule.

- Alexis Hervé (1987), accordéoniste, auteur, compositeur

- Bruno Guillon (1971), animateur de radio et de télévision.

- Clément Praud (1987), joueur de rugby à XV.

- Jean-Christophe Tricard (1976), pilote de BMX.

- Jacques Lenot (1945), compositeur.

- Alain Nouraud (1954), sculpteur

- Gérard Touzeau (1957), historien médiéviste.

- Delphine Guénon (1993), athlète de kick-boxing, championne d'Europe en 2019, championne du monde en 2022.

Se sont réfugiés à Saint-Jean-d'Angély pendant la Seconde Guerre mondiale :

- Georges Brossard, créateur éponyme de la société de biscuits ;

- Maxence Van der Meersch, romancier, logea allée d'Aussy avant de s'installer à Saint-Julien-de-l'Escap. Il évoquera la ville dans son livre Corps et âmes.

Héraldique, logotype et devise

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

D'azur semé de fleurs de lys d'or, au franc-quartier cousu de gueules chargé du chef nimbé de saint Jean-Baptiste d'argent posé sur un plateau à pied aussi d'or.

Commentaires : Le registre des Archives nationales, BB/29/1081 à la page 192, donne comme blasonnement : « D'azur semé de fleurs de lys d'or au franc quartier de gueules à une décollation de saint Jean-Baptiste. » |

Logotype de la ville

Logotype de la ville

Voir aussi

Bibliographie

- Eugène Réveillaud, Histoire de la ville, commune et sénéchaussée de Saint-Jean-d'Angély, Paris, Imprimerie Henri Jouve, , 314 p. (lire en ligne)

- H. Brisset-Guibert, Saint-Jean-d'Angély et le Val de Boutonne, Bordessoules, , 64 p. (ISBN 978-2-903504-52-6).

- J. Combes, Saint-Jean-d'Angély pendant la Seconde Guerre mondiale (1940-1944), Bordessoules, 32 p.

- J. Combes, Visiter Saint-Jean-d'Angély, Sud-Ouest, , 32 p.

- P. Lavallée, Dictionnaire historique des rues de Saint-Jean-d'Angély, Bordessoules, .

- J. Combes (dir.), Saint-Jean-d'Angély, des origines à nos jours, Bordessoules, , 398 p.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel de l'Office de Tourisme de Saint-Jean-d'Angély.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- selon la nouvelle délimitation définie par l'INSEE en 2010, l'unité urbaine comprend maintenant trois communes, savoir par ordre alphabétique Saint-Jean-d'Angély, Saint-Julien-de-l'Escap et Ternant.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Les gentilés de Charente-Maritime.

- Louis Papy, Le Midi atlantique : atlas et géographie de la France moderne, Paris, Flammarion, .

- Carte IGN sous Géoportail.

- Données de la station de La Rochelle, sources L'Internaute, INSEE et lameteo.org.

- Données de la station de La Rochelle, sources L'Internaute, INSEE et lameteo.org.

- Météo-France : le climat de la Charente-Maritime.

- « Climatologie mensuelle à La Rochelle », sur infoclimat.fr (consulté le ).

- Dégâts occasionnés par les tempêtes des 26 et 27 décembre 1999 sur le patrimoine monumental de Poitou-Charentes, poitou-charentes.culture.gouv.fr.

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Saint-Jean-d'Angély », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- Recensement INSEE 1999.

- « Pourquoi s'installer à Saint-Jean-d'Angély ? », sur le site de la mairie de la commune de Saint-Jean-d'Angély (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Jean-d'Angély », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Saint-Jean-d'Angély », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Paris, librairie Guénégaud, .

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Librairie Droz, (ISBN 978-2-600-02884-4, lire en ligne)

- « Noms révolutionnaires des communes de Charente-Maritime – Cercle Généalogique de Saintonge » (consulté le )

- « Un peu d'histoire », sur le site de la mairie de la commune de Saint-Jean-d'Angély (consulté le ).

- Hélène Sirantoine, Imperator Hispaniæ, Les idéologies impériales dans le royaume de Leon (IXe – XIIe siècles), Madrid, Publications de la Casa de Velazquez, , p. 140.

- Procès-verbal de délivrance à Jean Chandos, commissaire du roi d’Angleterre, des places françaises abandonnées par le traité de Brétigny, d’après le manuscrit du Musée britannique, A. Bardonnet, Niort, 1867 Histoire passion.

- Ordonnances des roys de France de la troisième race : Ordonnances rendues depuis le commencement du règne de Louis XI jusqu'au mois de mars 1473. 1811-20, , 994 p. (lire en ligne).

- Ordonnances des roys de France de la troisième race : Ordonnances rendues depuis le commencement du règne de Louis XI jusqu'au mois de mars 1473. 1811-20, , 994 p. (lire en ligne).

- Lettres patentes de Louis XI, Saintes, le 28 mai 1472.

- Histoire du Poitou et des Pays charentais, p.274 (lire en ligne).

- Francine Ducluzeau (ouvrage collectif sous la coordination de), Histoire des Protestants charentais (Aunis, Saintonge, Angoumois), Le Croît vif, 2001, p. 99.

- Gaston Tesseron, La Charente sous Louis XIII, p. 60.

- Jean Combes, Saint-Jean-d'Angély pendant la Seconde Guerre mondiale (1940-1944), Municipalité de Saint-Jean-d'Angély, éd. Bordessoules, Saint-Jean-d'Angély.

- https://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/2014/03/31/saint-jean-d-angely-passe-gauche-apres-la-victoire-inattendue-de-francoise-mesnard-449527.html.

- « Le budget », sur le site de la mairie de la commune de Saint-Jean-d'Angély (consulté le ).

- Impots.gouv.fr : délibérations et taux applicables dans les collectivités territoriales en 2007 (format xls).

- Les communes labellisées, Site des villes et villages fleuris consulté le .

- « Atlas français de la coopération décentralisée et des autres actions extérieures », sur le site du ministère des Affaires étrangères (consulté le ).

- Se reporter à l'article détaillé Démographie de la région Poitou-Charentes à la section Liste des Unités urbaines.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Saint-Jean-d'Angély (17347) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Charente-Maritime (17) », (consulté le ).

- Le lycée professionnel Blaise-Pascal.

- Salon du livre de Saint-Jean-d'Angély.

- Moto Club angérien.

- NCA Saint-Jean-d'Angély.

- Président : Grégory Aubry-Samoggia Secrétaire Général : Enzo Pohyer Trésorier : Thomas Michaud

- « Semi-marathon », sur Ville de Saint-Jean-d'Angély (consulté le ).

- Messes info : horaires des messes.

- INSEE, chiffres clés Saint-Jean-d'Angély [PDF].

- Notice no PA00105187, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00105180, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Reportage de France 3 Poitou-Charentes sur l’incendie de 2014.

- « Villes Internet par régions », sur www.villes-internet.net (consulté le ).

- Confrérie du Compostelle.

- AlloCine, « Casting Mixte S01 » (consulté le )

- « Saint-Jean-d'Angély : les Angériens ont découvert Mixte, la série tournée dans leur ville », sur L'Angérien Libre, (consulté le )

- « "Mixte" : Amazon fait briller Saint-Jean d'Angély dans sa première série française », sur France Bleu, (consulté le )

- Rédaction, « Saint-Jean-d’Angély bientôt à l’honneur dans “Mixte” sur Amazon prime », sur Hélène FM, (consulté le )

- Société d’archéologie de Saint-Jean-d’Angély, bulletin no 1, année 1923, p. 16.