Louvigné-de-Bais

Louvigné-de-Bais [luviɲe də bɛ] est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine en Région Bretagne, peuplée de 1 900 habitants[Note 1].

| Louvigné-de-Bais | |||||

_Mairie.jpg.webp) La mairie. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Ille-et-Vilaine | ||||

| Arrondissement | Fougères-Vitré | ||||

| Intercommunalité | Vitré Communauté | ||||

| Maire Mandat |

Thierry Pigeon 2020-2026 |

||||

| Code postal | 35680 | ||||

| Code commune | 35161 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Louvignéens | ||||

| Population municipale |

1 900 hab. (2020 |

||||

| Densité | 124 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 02′ 55″ nord, 1° 19′ 50″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 33 m Max. 106 m |

||||

| Superficie | 15,37 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Châteaugiron | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Ille-et-Vilaine

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.louvignedebais.fr | ||||

Géographie

Louvigné-de-Bais se situe à l'est du bassin de Rennes, à 35 km à l'est de Rennes. Elle fait partie du Pays de Vitré. Elle dépendait jusqu'en 2015 du canton de Châteaubourg et désormais du canton de Châteaugiron.

Le relief de la commune est peu accidenté, les altitudes allant de 106 mètres pour le point le plus élevé, au sud du bourg, à 55 mètres pour le point le plus bas situé dans la vallée du ruisseau de Fouesnel près de l'Entillère à la limite ouest du finage communal. Le bourg est à 87 mètres d'altitude. Les dénivelés les plus importants sont ceux créés par l'exploitation depuis 1948 d'une importante carrière (la carrière des Vallons, exploitée par la société Pigeon SA qui produit des pierres, graviers, granulats et sables) de microgranite au sud du bourg[1], dont l'exploitation s'est étendue sur le territoire de la commune voisine de Bais.

Le réseau hydrographique est très modeste, formé essentiellement du ruisseau de Fouesnel, dont la source se trouve sur le territoire de la commune voisine de Cornillé, dénommé en aval de la commune ruisseau de l'Entillère dans sa traversée de la commune de Domagné, puis ruisseau de Taillepied dans sa traversée de la commune de Piré-sur-Seiche, et d'un ruisseau dont la source est au sud-est du bourg en amont de l'étang de Daniel; tous les deux sont des affluents de la Quincampoix, elle-même affluent de rive droite de la Seiche, tandis que le ruisseau des Vaux qui prend sa source à Bais, traverse la commune à l'Est, c'est un affluent du ruisseau de la Bicheptière, lui-même affluent de rive gauche de la Vilaine. Plusieurs étangs parsèment le territoire communal, le plus important étant l'étang de Daniel, mais d'autres se trouvent près de la Touche et de la Pichardière, dans la partie occidentale de la commune. Le toponyme l'Étang indique aussi l'existence d'un ancien étang au nord de Fouesnel. Il existait aussi deux étangs en amont des moulins de Pont-Dauphin et des Rochettes, à l'emplacement de la carrière.

Le paysage rural traditionnel de la commune est celui du bocage avec un habitat dispersé en nombreux écarts formés de hameaux et de fermes isolées.

Communes limitrophes

|

Domagné | Saint-Didier | Cornillé |  |

| N | Torcé | |||

| O Louvigné-de-Bais E | ||||

| S | ||||

| Piré-Chancé | Bais |

Infrastructures

Le territoire communal de Louvigné-de-Bais est traversé par différentes infrastructures :

- la route départementale 777, ancienne route nationale 777, qui permet de relier Vitré à Bain-de-Bretagne ; la route départementale 95 qui relie Louvigné-de-Bais vers le sud-est à Bais et La Guerche-de-Bretagne et vers le nord-ouest à Domagné et Châteaubourg.

- la ligne LGV Bretagne-Pays de la Loire qui est le prolongement à l'ouest de la LGV Atlantique, permettant de rapprocher Rennes de Paris,

- la ligne à très haute tension 400 000 volts entre Domloup et Laigné-en-Belin.

La commune est desservie par la ligne de bus n°1 de Vitré Communauté.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Launay-Villiers », sur la commune de Launay-Villiers, mise en service en 2001[8] et qui se trouve à 26 km à vol d'oiseau[9] - [Note 5], où la température moyenne annuelle est de 11,3 °C et la hauteur de précipitations de 858,5 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Rennes-Saint-Jacques », sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, mise en service en 1945 et à 29 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 11,7 °C pour la période 1971-2000[12], à 12,1 °C pour 1981-2010[13], puis à 12,4 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Louvigné-de-Bais est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [15] - [16] - [17]. La commune est en outre hors attraction des villes[18] - [19].

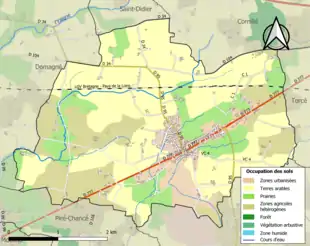

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (89,1 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (92,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (50,4 %), zones agricoles hétérogènes (20,9 %), prairies (16,1 %), zones urbanisées (7,1 %), mines, décharges et chantiers (3,8 %), cultures permanentes (1,7 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[21].

Toponymie

Louvigné : Attesté sous les formes ecclesia de Loveniaco en 1158, Lovigneium en 1170, Lupiniacum prope Baiscum en 1516, Loupvigné au XVIIe siècle[22]. Louvigné est issu du gallo-romain Lupinius et du suffixe acum (« domaine de »)[22], altéré ultérieurement en gné.

Bais : Attesté sous la forme Bediscum en 889. Bais vient semble-t-il d’un dérivé du mot abbaye[22], du gaulois bedo- (fosse) ou betu- (bouleau), et suffixe ligure –iscum.

Histoire

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

Coupé : au premier d'argent au lion issant de gueules, armé d'or, au second losangé ; de gueules et d'or, à la croix pattée de sable brochant sur le tout ; le tout enfermé dans une bordure d'azur chargée de neuf macles d'or[23]. |

Moyen Âge

Selon Jean-Baptiste Ogée, en 1160, Étienne, évêque de Rennes, donne aux moines de l'abbaye de Marmoutier la présentation[24] de l'église de Louvigné, et la moitié des revenus de cette église, excepté ce qui revenait des confessions et des baptêmes[25]. Mais il s'agit là d'une erreur, Ogée ayant confondu Louvigné-de-Bais avec Louvigné-du-Désert. En fait Alain, évêque de Rennes entre 1151 et 1157, donna l'église de Louvigné-de-Bais à l'Abbaye Saint-Melaine de Rennes[26]. Cette donation fut confirmée en 1158 par Josse, archevêque de Tours, en 1171 et 1181 par Étienne et Philippe, évêques de Rennes, et en 1185 par le pape Luce III[27].

« Le , la duchesse Anne de Bretagne donna commission à Gilles de Coëtlogon[28],seigneur de Mejusseaume, et son chambellan, de faire couler les eaux des étangs qui environnaient le château de Saudecourt, dont les Français voulaient s'emparer, parce qu'ils avaient dessein de faire un camp dans les environs ; mais, par le moyen de cet écoulement, il ne fut pas possible à l'ennemi d'en approcher »[25].

Saudecourt[29] était un château qui était la principale seigneurie de la paroisse : en 1477 le duc de Bretagne permit au seigneur de Saudecourt de rétablir « sa justice patibulaire, carrée et gibet à quatre pots »[30]. Cette seigneurie disposait donc des droits de haute, moyenne et basse justice, dont dépendait alors un certain nombre de métairies et de moulins en Louvigné, Bais, Piré, Chaumeré et Domagné[31]. Des lettres patentes en date du précisent que le seigneur de Saudecourt est « seigneur fondateur de l'église de Louvigné», ce que le seigneur de Fouesnel, qui le contestait, est contraint de reconnaître le [30]. La seigneurie de Saudecourt était possédée par la famille d'Espinay.

La maison forte de Lentillère, entourée de douves, fut ruinée par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans. Un portail et un bâtiment servent de cellier étaient encore visibles à la fin du XIXe siècle. Guy Geffrard, sieur de Lentillère, marié en 1573 avec Renée Le Corvaisier, puis en 1588 avec Marie Thomas et en 1591 avec Marie Malherbe fut un Ligueur[32].

Époque moderne

À partir de 1495 (cette année-là, André de Poix, seigneur de Saint-Romand et de Lié, épousa Jeanne Le Vayer, dame de Fouesnel), la famille de Poix posséda la seigneurie de Fouesnel ; successivement Michel de Poix (marié avec Renée du Hallay, puis Catherine du Han), Christophe de Poix (qui épousa vers 1560 Michelle Le Sénéchal, dame de La Valette), René de Poix, Renaud de Poix (mort à Fouesnel en 1669), Gilles de Poix (aussi seigneur de la Massais, en Guichen) en furent les seigneurs, avant que la seigneurie ne passe en 1704 aux mains de René-François de Visdelou[33], seigneur de Bienassis et conseiller au Parlement de Bretagne, en raison de son mariage en 1704 avec Marguerite-Isis de Poix, fille de Gilles de Poix[34]. Le seigneur de Fouesnel avait sa propre chapelle dans l'église de Louvigné, dans laquelle se trouvait l'autel du Rosaire et un enfeu dans lequel furent inhumés Renaud de Poix en 1669 et son épouse Marie d'Espinose en 1693[35].

Les seigneurs de la Touche disposaient aussi d'un enfeu dans l'église de Louvigné, dans lequel on déposa les corps de René Busnel, seigneur de la Touche, en 1726, et de son épouse Anne de L'Espinay en 1749[35].

Henri Busson[36] a décrit dans un long article la paroisse et l'église de Louvigné-de-Bais entre 1536 et 1563[37].

En 1589, des habitants de 53 paroisses de la baronnie de Vitré participèrent, au côté des troupes du duc de Mercœur, au siège de Vitré, alors une place-forte calviniste. Parmi eux, Guillaume Layer, marchand de toiles à Louvigné-de-Bais[38].

En mars 1604, Henri IV accordait à Charles d'Épinay (le marquisat d'Épinay se trouvait en Champeaux) des lettres patentes portant union de la terres de Saudecourt en Louvigné-de-Bais, à son marquisat. Vers 1680, le duc de La Trémoille, ou plus probablement son fils Louis Maurice de La Trémoille, vend le fief de Chaumeré, qui dépendait de la terre de Saudecourt, à Christophe de Rosnyvinen, seigneur de Piré[39].

Un chemin des saulniers (emprunté par les faux-sauniers pratiquant la contrebande du sel entre la Bretagne et le Maine, pays de gabelle, passe à la limite des communes de Veneffles (désormais annexée par la commune de Châteaugiron) et d'Ossé avec celles de Chaumeré (désormais annexée par la commune de Domagné) et Saint-Aubin-du-Pavail, puis, après avoir traversé Domagné, passe à la limite de celle de Cornillé avec celles de Torcé et Louvigné-de-Bais avant de rejoindre, via Étrelles et Argentré-du-Plessis, Le Pertre. Ce chemin des saulniers est d'origine ancienne, c'est probablement une ancienne voie romaine ; son tracé se lit encore très bien sur une carte, empruntant successivement de l'ouest vers l'est des tronçons des routes départementales D 93, D 104, D 35, à nouveau D 104 et enfin D 33[40].

Aux XVIIe siècle et XVIIIe siècle, l'église était desservie par des prêtres séculiers et non plus par des bénédictins. Le recteur percevait le tiers des dîmes, la fabrique un tiers, le dernier tiers étant versé aux bénédictins de Vitré, qui dépendait de l'abbaye Saint-Melaine de Rennes[22]. Deux confréries existaient au XVIIIe siècle : la confrérie du Saint-Rosaire et celle de Notre-Dame-de-Pitié, érigée en 1665. La paroisse possédait alors cinq chapelles : la chapelle Saint-Job (construite vers 1620 dans le cimetière) ; la chapelle Notre-Dame et Saint-Jacques de Fouesnel (la chapellenie avait été fondée par les seigneurs de Fouesnel ; la chapelle était de style ogival) ; la chapelle Notre-Dame et Saint-Eutrope de la Touche (elle existait déjà en 1630 ; cette chapelle bénéficia d'une fondation par Georges Busnel et Françoise Lambaré, seigneur et dame de la Touche le , renouvelée par Jacques Busnel, seigneur de la Touche le ) ; la chapelle de Saudecourt, mentionnée en 1711 et 1723 ; la chapelle de la Proulais (en 1691, le fief de la Proulais, qui disposait du droit de basse justice, appartenait au recteur de la paroisse)[35].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Louvigné-de-Bais en 1778 :

« Louvigné-de-Bais, à 6 lieues un quart à l'est de Rennes, son évêché et son ressort et à deux lieues ½ de Vitré, sa subdélégation. On y compte 1 000 communiants[41]. La cure est à l'alternative. Le territoire est un pays plat et couvert de bois et buissons, où l'on trouve des terres bien cultivées et abondantes en grains. (...) Fouesnel, haute, moyenne et basse justice à M. de Piré[42]; la Touche, moyenne et basse justice, à M. Busnel de la Touche[25] »

Le manoir de la Touche, probablement un ancien prieuré bénédictin, qui avait été pillé par les Ligueurs en 1589, resta propriété de la famille Busnel jusqu'à la Révolution française pendant laquelle son dernier représentant fut assassiné[43].

Révolution française

Hyacinthe Porteu de la Morandière[44], procureur fiscal de la baronnie de Vitré, fut l’un des signataires du cahier de doléances rédigé dans la sacristie de Louvigné-de-Bais en 1789.

Charles-Anne Gobil de Villeray, recteur de Louvigné-de-Bais depuis 1757, prêta serment de fidélité à la Constitution civile du clergé en 1791, devenant donc prêtre assermenté, mais se rétracta en 1796. Il mourut en 1799, âgé de 86 ans[45]. Pierre Bouthemy, chapelain de Fouesnel (en Louvigné-de-Bais), recteur de La Valette en 1783, de Piré en 1787, fut prêtre insermenté en 1791, incarcéré à la prison Saint-Melaine de Rennes en 1792, s'exila à Jersey, puis fut nommé en 1803 recteur de Vergéal[46].

La population de la commune était, paraît-il, favorable aux changements apportés par la Révolution française, surtout après la fin de la Terreur. La principale fête révolutionnaire est celle célébrant l’anniversaire de l’exécution de Louis XVI, accompagnée d’un serment de haine à la royauté et à l’anarchie, fêtée à partir de 1795[47]. À la suite de la prise de pouvoir de Napoléon Ier, ce serment a disparu en 1802 et sur les ordres du Consulat, fut remplacé par un serment de fidélité à la Constitution.

Le XIXe siècle

Jean-Baptiste Dubourdieu, nommé recteur de Louvigné-de-Bais en 1804, avait auparavant émigré en Espagne en 1792. Il fut nommé chapelain des Ursulines de Vitré en 1819 et mourut en 1849[48].

Un soldat originaire de Louvigné-de-Bais, Guy Raymond Baron, est décédé des suites de ses blessures sur le champ de bataille de Blida le dans le cadre de la conquête de l'Algérie par la France.

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Louvigné-de-Bais en 1843 :

« Louvigné-de-Bais (sous l'invocation de saint Patern, évêque d'Avranches), commune formée de l'ancienne paroisse de ce nom, aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : la Frotais, la Chenais, la Guérivière, la Rougerie, la Richardais, le Pin, la Gaudinais, la Couardière, le Ménil. Maisons principales : le Bois-Dy, Fouesnel, Saut-Court [Saudecourt], l'Entillère, la Touche. Superficie totale : 1557 hectares dont (...) terres labourables 1039 ha, prés et pâturages 241 ha, bois 57 ha, vergers et jardins 41 ha, landes et incultes 79 ha, étangs 24 ha (...). Moulins : 5 (de Fouesnel, de Daniel, des Rochettes, à eau ; 2 à vent près le Champ-Poirier. (...) Le château de Saut-Court [Saudecourt], entièrement ruiné, était en 1790 réuni depuis plus de deux cents ans avec tous ses fiefs à la baronnie de Vitré. On voit encore à cet endroit une enceinte de larges fossés qui communiquent avec un vaste étang nommé "Daniel", situé immédiatement au-dessous de celui des Rochettes. Fouesnel, assez bien conservé, possédait grand nombre de fiefs et métairies, ainsi que des étangs actuellement à sec, et sur lesquels on voit encore des indices de moulins. C'est, dit-on, en ce château qu'est né le lieutenant-général comte Rosnyvinen de Piré. Le château de l'Entillère n'est plus reconnaissable que par les ruines assez belles d'un ancien portail. La culture du chanvre est très développée dans cette commune. Les cultivateurs font presque tous des toiles dites coudelettes, qui sont vendues aux marchés de Rennes et de Châteaugiron. Le quart de la population est occupé par cette industrie. Le chêne et le châtaignier viennent bien dans ce territoire ; on les exploite pour la marine. La route départementale n° 19 d'Ille-et-Vilaine[49], dite de Redon à Vitré, traverse cette commune du sud-ouest au nord-est. Il y a marché le mercredi. Géologie : schiste argileux ; porphyre dans le sud-est. On parle le français [en fait le gallo][22] »

Alexandre Pettier[50] fut médecin dans la commune pendant le troisième quart du XIXe siècle ; son fils, dénommé aussi Alexandre Pettier[51], fut lui aussi médecin, mais décéda jeune à Saïgon, victime du paludisme. En 1902, la commune recherche un médecin[52].

Isidore Bourgine[53] engagé volontaire en 1855, lieutenant en 1870, prisonnier de guerre en Allemagne, capitaine en 1879, fut décoré de la Légion d'honneur en 1881[54].

La chapelle du couvent des Filles de la Sagesse fut bénite le par le recteur M. Mons[35].

En 1882, un rapport du conseil général d'Ille-et-Vilaine indique que la commune de Louvigné-de-Bais a présenté 30 cas de diphtérie et que 14 décès ont été enregistrés[55].

J. Gilliéron décrivit le patois (le gallo) parlé à Louvigné-de-Bais en 1887[56].

La Belle Époque

En 1902, Louvigné-de-Bais recherchait un médecin-pharmacien grâce à une petite annonce parue dans le journal L'Ouest-Éclair, avançant notamment comme arguments l'absence de médecin dans les communes limitrophes, la ligne de tramway allant de Rennes à La Guerche, alors en construction (il fut mis en service en [57]) et le fait que la commune était un "pays riche"[58]. Le détour de trajet de la ligne de tramway afin de la faire passer par Louvigné-de-Bais, au prix d'un allongement de parcours par rapport au trajet direct Rennes-La Guerche, suscita une polémique, mais fut obtenu[59]. La ligne ferma en 1947.

Ernest Perrel, fils d'un ancien maire de Louvigné-de-Bais, cultivateur à la Croix-Méance, fut tué par un voyageur inconnu à qui il refusait l'hospitalité le [60].

Le dimanche furent inaugurés l'école publique et la mairie de Louvigné-de-Bais[61].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Louvigné-de-Bais porte les noms de 52 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; si la plupart sont décédés sur le sol français (par exemple Gabriel Venisse[62] et son frère Joseph Venisse[63], Ernest Douin[64] et son frère Théophile Douin[65], Marie Joseph Batais[66] et son frère Pierre Batais[67], Jean-Marie Neveu[68], etc.), quelques-uns (par exemple Augustin Baganier, François Davenel, Edmond Mazéas) sont décédés en Belgique dès l'année 1914 ; Henri Halleux est décédé en Macédoine dans le cadre de l'expédition de Salonique en 1917. Isidore Taupin[69] a été décoré de la croix de guerre[70].

Monument aux morts

Monument aux morts Église Saint-Patern : plaque commémorative des morts de la Première Guerre mondiale

Église Saint-Patern : plaque commémorative des morts de la Première Guerre mondiale

L'Entre-deux-guerres

En 1923, l'école publique de filles était fréquentée par trois élèves alors que l'école privée catholique de filles en avait 62 d'inscrites[71]. Le patronage catholique "Jeanne d'Arc" fut très actif pendant l'Entre-deux-guerres, faisant pratiquer notamment à ses membres théâtre et gymnastique et disposant d'une fanfare[72]. Une amicale laïque existait également.

Le dimanche , vers 7 heures du soir, alors que la fête locale se déroulait, une fusée partie d'un établissement forain installé sur la place de l'église dans le but d'atteindre une lanterne vénitienne perchée en haut d'un mât à une dizaine de mètres de hauteur atteignit le pailler de la ferme voisine du Bourg-Joly qui s'enflamma aussitôt, le feu gagnant quelques dépendances ; la maison d'habitation fut préservée grâce à l'action des pompiers locaux et de ceux de Domagné ; cet incendie mit fin brutalement à la fête[73]. Une fête locale était alors organisée chaque année au mois de septembre[74] (des photos de celle organisée en 1931 ont été publiées dans le journal L'Ouest-Éclair[75]), celle de 1937 étant particulièrement réussie si l'on en croit le même journal[76].

En 1929, une vive polémique éclate entre un journaliste du journal L'Ouest-Éclair, Paul Loury, qui a critiqué vivement dans un article de son journal le maire de Louvigné-de-Bais, François Poirier, et ce dernier qui obtint un droit de réponse dans ledit journal[77].

La nouvelle auto-pompe des pompiers de Louvigné-de-Bais fut inaugurée le dimanche [78] ; surnommée "Maryvonne", elle devint vite célèbre dans la région[79].

Des accidents survenaient périodiquement dans la carrière de Louvigné-de-Bais, qui était déjà en exploitation, par exemple en 1932[80].

En 1933, le chemin de grande communication no 34 est bitumé dans la traversée de Louvigné-de-Bais, ainsi que la route nationale 777 entre Louvigné-de-Bais et Piré-sur-Seiche[81].

Les religieuses de l'ordre des Filles de la Sagesse, qui tenaient un hospice à Louvigné-de-Bais depuis environ 200 ans, quittèrent la commune en 1933[82].

Une nouvelle école privée catholique de garçons, l'école Saint-Paterne, fut inaugurée le en présence de Mgr Mignen, archevêque de Rennes[83].

Francis Porteu de la Morandière[84] (fils d'Armand Porteu de la Morandière, qui fut député et préfet, et frère d'André Porteu de la Morandière, qui fut lui aussi député), capitaine et décoré de la Légion d'honneur et de la croix de guerre, décéda à Louvigné-de-Bais le [85]. Le domaine de la Morandière, contenant "château, dépendances importantes, trois fermes y attenant, diverses pièces de terre, carrière en exploitation, moulin, étang", fut mis en vente en 1934[86]. Il est acheté par la famille Amyot d'Inville en 1936.

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Louvigné-de-Bais porte les noms de 5 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi eux les trois frères Gérald[87], Hubert[88] et Jacques Amyot d'Inville[89] ainsi que A. Lebreton, décédé en 1941 en Allemagne et V. Roussigné, décédé en 1940[70].

Le lycée de garçons de Rennes fut évacué à Louvigné-de-Bais pendant la Seconde Guerre mondiale[90], dans le couvent des Filles de la Sagesse.

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[102]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[103].

En 2020, la commune comptait 1 900 habitants[Note 7], en augmentation de 6,38 % par rapport à 2014 (Ille-et-Vilaine : +5,48 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Le groupe Pigeon

Le groupe Pigeon, entreprise de travaux publics, est fortement implanté sur la commune, il possède plusieurs entreprises sur la commune ; la carrière des Vallons, la Française des plastiques, Pigeon matériaux, Pigeon terrassement, transport Thierry Pigeon, Ouest Formation CBTP, représentant plus de 500 emplois.

Lieux et monuments

_%C3%89glise_Flanc_sud.jpg.webp)

_Chapelle_Saint-Job_1.jpg.webp)

La commune compte deux monuments historiques :

- La chapelle Saint-Job, construite en 1624 et restaurée en 1874. Elle a été inscrite par arrêté du [106].

- L'église Saint-Patern, édifiée au XVIe siècle et dotée d’un clocher au XVIIIe siècle : elle a été inscrite par arrêté du . Cinq de ses vitraux, des XVe et XVIe siècles, avaient été précédemment classés le ; l'un d'entre eux, le vitrail de la Transfiguration, achevé en 1544 ou 1545, s'inspire très directement de gravures de l'artiste italien Antonio Fantuzzi, datant de 1543 seulement[107]. Trois autres vitraux, réalisés au XIXe siècle par les verriers rennais Leconte et Colin, ont été également classés depuis, par arrêté du [108].

- L'église, terminée en grande partie au milieu du XVIe siècle, est située sur le site d'un sanctuaire roman dont il reste une chapelle. Sur sa façade sud se trouve un cadran solaire daté de 1770.

Autres monuments et sites[109] :

- La chapelle Saint-Trottin en plein champ au lieu-dit la Grée, Saint qui fait marcher (trotter),

- Château de la Morandière, ancienne propriété de la famille Amyot d'Inville,

- Manoir de Fouesnel,

- Manoir de Saud-Cour situé à l'emplacement du château féodal de Saudrecourt,

- Manoir de la Touche,

- Étang de Daniel, un des étangs méso-eutrophes d'Ille-et-Vilaine[110].

Activité et manifestations

Le Stade louvignéen fait évoluer une équipe de football en ligue de Bretagne et deux autres en divisions de district[111].

Personnalités liées à la ville

- La famille Amyot d'Inville, s'installa au château de la Morandière en 1936. Trois de leurs fils ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale. Les deux premiers, Jacques, officier du 3e régiment étranger d'infanterie, Hubert, membre des Forces navales françaises libres, sont tués respectivement en Tunisie en 1943 et pendant la campagne d'Italie en 1944. Le plus jeune, Gérald, prêtre, était responsable d'une organisation de la Résistance à Senlis. Arrêté, il est déporté à Dora, où il meurt d'épuisement en . Un aviso de la marine française, a été baptisé en leur honneur ainsi que pour leur frère, Guy qui combattit aussi durant cette guerre dans le 7e régiment de cuirassiers.

- La principale rue de Louvigné-de-Bais porte leur nom et les trois frères sont inscrits sur le monument aux morts.

Notes et références

Notes

- Population municipale 2020, légale en 2023.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Altitudes, coordonnées, superficie : répertoire géographique des communes 2013 (site de l'IGN, téléchargement du 19 mars 2014)

- http://environnement.unicem-bretagne.fr/files/environnement/Les%20Vallons_0.pdf

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Launay-Villiers - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Louvigné-de-Bais et Launay-Villiers », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Launay-Villiers - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Louvigné-de-Bais et Saint-Jacques-de-la-Lande », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Etymologie et Histoire de Louvigné-de-Bais », infobretagne (consulté le ) et A Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, 1843, consultable https://books.google.fr/books?id=DI8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwimxqvWjYzSAhUCuBoKHX1zCF4Q6AEILTAD#v=onepage&q=Louvign%C3%A9&f=false

- « Louvigné-de-Bais Ille-et-Vilaine », sur GASO, la banque du blason (consulté le ).

- C'est-à-dire le droit de choisir le curé

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, volume 2, 1778, consultable https://archive.org/details/dictionnairehist02og

- « Louvigné-de-Bais : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de… », sur infobretagne.com (consulté le ).

- Amédée Guillotin de Corson, Pouillé historique de l'archevêché de Rennes, volume 5, 1880, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75001z/f111.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais

- Gilles de Coëtlogon, seigneur de la Gaudinaye, conseiller du duc de Bretagne, décédé vers 1505

- Henri Busson écrit en 1923 qu'il n'a retrouvé du château de Saudecourt, totalement détruit, qu'un mur avec un enfoncement supposé être l'entrée d'un souterrain, une margelle de puits et une pierre portant les armes de Guy III d'Espinay et de Louise de Goulaine

- M. Etasse, Documents inédits concernant la baronnie de Vitré, "Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département d'Ille-et-Vilaine", 1910, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207795g/f144.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais?rk=21459;2

- Henri Busson, "Charles d'Espinay, évêque de Dol: son œuvre poétique (1531?-1591)", 1923, consultable https://books.google.fr/books?id=5rr1PCsvUwYC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=Ch%C3%A2teau+de+Saudecourt&source=bl&ots=w5EG3oaWe-&sig=acW71-Yq_1FGIXZipBVn3g1QYXk&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjVnYCw5onSAhVJVhoKHR-8DmcQ6AEIIzAA#v=onepage&q=Ch%C3%A2teau%20de%20Saudecourt&f=false

- Édouard Frain, Tableaux généalogiques, notices et documents inédits au soutien du Mémoire où il est fait mention de plusieurs familles établies à Vitré et paroisses environnantes aux XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, 1890, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74143x/f51.image.r=louvign%C3%A9-de-bais?rk=858373;2

- René-François de Visdelou, né le au château de Bienassis en Erquy, décédé le à la Tourneray en Goven

- Xavier de Bellevue, Généalogie de la maison Fournier, actuellement représentée par les Fournier de Bellevüe, 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57280229/f452.image.r=domagn%C3%A9

- Amédée Guillotin de Corson, Pouillé historique de l'archevêché de Rennes, volume 5, 1880, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75001z/f116.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais

- Henri Busson, né en 1886 , décédé en février 1971 à Bordeaux, linguiste et historien de la littérature, professeur au petit séminaire de Châteaugiron, puis à l'université d'Alger

- Henri Busson, L'église et la paroisse de Louvigné-de-Bais (1536 - 1563), revue Annales de Bretagne, 1926, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k115330r/f313.image.r=domagn%C3%A9

- F. Jouon des Longrais, Information du Sénéchal de Rennes contre les Ligueurs, 1589, revue "Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine", 1911, cité par "Revue d'histoire moderne et contemporaine", juillet 1976, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5446239g/f84.image.r=louvign%C3%A9-de-bais?rk=901292;0

- Séance du 26 août 1868, "Rapports et délibérations / Conseil général d'Ille-et-Vilaine", 1868, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5562095z/f364.image.r=Chaumer%C3%A9

- Paul Banéat, Étude sur les voies romaines du département d'Ille-et-Vilaine, "Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département d'Ille-et-Vilaine", 1927, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k122073r/f98.image.r=Domagn%C3%A9

- Personnes en âge de communier

- Pierre-Marie de Rosnyvinen, marquis de Piré

- http://fr.topic-topos.com/manoir-de-la-famille-busnel-louvigne-de-bais

- Hyacinthe Porteu de la Morandière, né le à Saint-Jean-sur-Vilaine, décédé le à Louvigné-de-Bais

- René Kerliver, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, livre premier, Les Bretons, 6, 1886, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5835417z/f244.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais?rk=493564;4

- René Kerliver, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, livre premier, Les Bretons, 6, 1886, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5816057v/f95.image.r=louvign%C3%A9-de-bais?rk=107296;4

- Louis Dubreuil, « Fêtes révolutionnaires en Ille-et-Vilaine », in Annales de Bretagne, volume 21, tome 4, 1905, p. 398-399.

- René Kerviler, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, livre premier, Les Bretons, 12-13, 1886, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5816149n/f85.image.r=louvign%C3%A9-de-bais?rk=128756;0

- Devenue par la suite la route nationale 777

- Alexandre Pettier, né le à Domagné, décédé le à Louvigné-de-Bais

- Alexandre Pettier, né le à Louvigné-de-Bais, sergent au 2e régiment de tirailleurs tonkinois, décédé le à Saïgon

- Journal Ouest-Éclair no 1232 du , consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k639837k/f4.image.r=Domagn%C3%A9?rk=8412058;4

- Isidore François Joseph Bourgine, né le à Louvigné-de-Bais

- René Lerviler, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, livre premier, Les Bretons, 6, 1880, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5816057v/f29.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais?rk=107296;4

- Rapports et délibérations / Conseil général d'Ille-et-Vilaine, 1882, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5578892m/f531.image.r=Balaz%C3%A9?rk=987129;2

- J. Gilliéron, Patois de Louvigné-de-Bais (près Vitré), Revue des patois gallo-romans, tome 1, 1887, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k929839/f179.image.r=louvign%C3%A9-de-bais

- Journal L'Ouest-Éclair no 1762 du 16 juin 1904, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k640371w/f3.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais?rk=4828350;0

- Journal L'Ouest-Éclair no 1226 du 24 décembre 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6398319/f4.image.r=Louvign%C3%A9-de-bais?rk=1351938;0

- Journal L'Ouest-Éclair no 743 du 25 août 1901, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k639347c/f2.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais?rk=5515048;4

- Journal L'Ouest-Éclair no 3341 du , consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6410552/f2.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais?rk=6373422;0

- Journal L'Ouest-Éclair no 4627 du 24 septembre 1911, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k643027b/f3.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais?rk=10751126;0

- Gabriel Venisse, né le au bourg de Louvigné-de-Bais, prêtre, sergent au 41e régiment d'infanterie, décédé le à Vassogne (Aisne)

- Joseph Venisse, né le au bourg de Louvigné-de-Bais, ouvrier menuisier, soldat au 41e régiment d'infanterie, décédé le à Sains-Richaumont (Aisne)

- Ernest Douin, né le à Vauzé en Louvigné-de-Bais, cultivateur, soldat au 47e régiment d'infanterie, décédé le à Habarcq (Pas-de-Calais)

- Théophile Douin, né le à Gaudinais en Louvigné-de-Bais, cultivateur à Vauzé, soldat au 3e régiment de zouaves, décédé le à Fleury-devant-Douaumont (Meuse)

- Marie Joseph Batais, né le à l'Étang en Louvigné-de-Bais, étudiant ecclésiastique, soldat au 71e bataillon de tirailleurs sénégalais, décédé le à Beaumont (Meuse)

- Pierre Batais, né le à l'Étang en Louvigné-de-Bais, cultivateur, soldat au 8e régiment de zouaves, décédé le des suites de ses blessures de guerre à l'hôpital militaire de Rennes

- Jean-Marie Neveu, soldat au 2e groupe d'aviation, atteint par une bombe d'avion et mort le à l'hôpital militaire du camp de Mailly, voir journal Ouest-Éclair no 7753 du 26 décembre 1922, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k647135b/f3.image.r=Louvign%C3%A9-de-bais?rk=321890;0

- Isidore Taupin, né le à Louvigné-de-Bais, soldat au 47e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Mareuil-le-Port (Marne)

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=34473

- "École et famille : bulletin mensuel de l'Union des associations catholiques des chefs de famille", décembre 1923, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5784974j/f7.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais?rk=21459;2

- Journal L'Ouest-Éclair no 14678 du 15 janvier 1937, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k660773c/f9.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais?rk=4098732;4 et no 15123 du 6 avril 1938, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k661218x/f10.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais?rk=5214618;0

- Journal L'Ouest-Éclair no 9824 du 18 septembre 1928, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k657579q/f5.image.r=Louvign%C3%A9-de-bais?rk=42918;4

- Journal Ouest-Éclair no 9089 du 11 septembre 1926, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6568419/f6.image.r=Louvign%C3%A9-de-bais?rk=1137344;4 et no 14549 du 6 septembre 1936, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k660642n/f9.image.r=Louvign%C3%A9-de-bais?rk=171674;4

- Journal L'Ouest-Éclair no 12738 du 22 septembre 1931, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k658678x/f7.image.r=louvign%C3%A8-de-bais?rk=15450720;0

- Journal L'Ouest-Éclair no 14918 du 13 septembre 1937, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k661013d/f9.image.r=Louvign%C3%A9-de-bais?rk=236052;4

- Journal L'Ouest-Éclair no 10121 du 14 juillet 1929, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6578788/f8.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais?rk=4699594;0 et no 10135 du 28 juillet 1929, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k657892p/f7.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais?rk=278971;2

- Journal L'Ouest-Éclair no 12414 du 2 novembre 1930, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k658354s/f7.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais?rk=12832682;2

- Journal L'Ouest-Éclair no 13488 du 11 octobre 1933, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k659428v/f10.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais?rk=9206054;0

- Journal Ouest-Éclair no 13028 du 8 juillet 1932, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k658968h/f9.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais?rk=4055814;0

- Journal L'Ouest-Éclair no 13405 du 20 juillet 1933, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6593453/f9.image.r=Louvign%C3%A9-de-bais?rk=1523612;4

- Journal L'Ouest-Éclair no 13275 du 12 mars 1933, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k659215r/f9.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais?rk=13283328;2

- Journal L'Ouest-Éclair no 13836 du 24 septembre 1934, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k659776r/f7.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais?rk=8218924;4

- Francis Porteu de la Morandière, né en 1871 à Talensac

- Journal L'Ouest-Éclair no 9686 du 2 mai 1928, consultable en ligne et no 13241 du 6 février 1933, consultable en ligne.

- Journal L'Ouest-Éclair no 13835 du 23 septembre 1934, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k659775c/f16.image.r=Louvign%C3%A9-de-Bais?rk=3519330;4

- Gérald Amyot d'Inville, né le à Beauvais (Oise), prêtre, résistant lieutenant FFI, déporté au camp de concentration de Buchenwald, mort à Dora le .

- Hubert Amyot d'Inville, né le à Beauvais (Oise), capitaine de frégate dans la 1re division française libre, tué à l'ennemi le à Montefiascone (Italie), décoré de la Légion d'honneur, de la Croix de la Libération, de la médaille militaire et de la croix de guerre

- Jacques Amyot d'Inville, né le à Beauvais (Oise), capitaine au 3e régiment étranger d'infanterie, tué à l'ennemi le à Hemchir Dombda (Tunisie), décoré de la Légion d'honneur et de la croix de guerre, voir http://www.semlh35.fr/Illustres/Illustre_N31a.htm

- Catherine Laurent, Jean-Yves Veillard, Xavier Ferrieu, Rennes, 1940-1944 : la guerre, l'occupation, la libération, éditions Ouest-France, 1994

- François Desvaux, né le à Chancé, décédé le à Louvigné-de-Bais

- Joseph Jaunay, né à Marcillé-Robert, décédé âgé de 77 ans le à Louvigné-de-Bais

- Joseph Marie Savouré, né le à Domagné, conseiller d'arrondissement en 1839, décédé le à Louvigné-de-Bais

- Jacques Perrel, né le à Louvigné-de-Bais, décédé le à la Croix-Méance en Louvigné-de-Bais

- Joseph Hunaut Lahaydix, né à Marcillé-Robert, décédé âgé de 56 ans le à Louvigné-de-Bais

- François Joseph Jaunay, né le 12 frimaire an XIII ( au bourg de Louvigné-de-Bais, décédé le à Louvigné-de-Bais

- Pierre Jean Bestin, né le à Domagné, décédé le à Louvigné-de-Bais

- Célestin Marie Julien Perrel, né le à Louvigné-de-Bais, décédé le à la Croix-Méance en Louvigné-de-Bais

- François Pierre Bestin, né le à Louvigné-de-Bais

- François Poirier, né le au Bourg Joly en Louvigné-de-Bais, nommé chevalier du Mérite agricole en 1932, décédé le à Louvigné-de-Bais

- Portail internet des services de l'État

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Notice no PA00090619, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Yann Lagadec, "Pouvoir et politique en Haute-Bretagne. L'exemple de Louvigné-de-Bais", thèse, Université de Rennes 2, 2003.

- Notice no PA00090620, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Eléments du patrimoine - Louvigné-de-Bais », sur Louvigné-de-Bais (consulté le ).

- Louis Diard, La flore d'Ille-et-Vilaine, Atlas floristique de Bretagne, Rennes, Siloë, 2005, p. 65.

- « St. louvignéen », sur Site officiel de la Ligue de Bretagne (consulté le ).

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- Seigneurie de Fouesnel (Louvigné de Bais) et du Plessix-Raffray (Domagné), XVIIe et XVIIIe > Famille de Poix, Archives I&V, fonds 156 J, (1,20 ml).

- Nathalie Raison, Louvigné-de-Bais, la vie d'une paroisse rurale au XVIe et XVIIe siècles à travers les comptes de fabrique, mémoire d'histoire, Rennes, 1994, (Archives d'I&V - 2 J 633).

- Yann Lagadec, Pouvoir et politique en Haute-Bretagne rurale. L'exemple de Louvigné-de-Bais (XVIe – XIXe siècles), thèse, Rennes, 2003, (Archives d'I&V - 2 J 846).

- Henri Busson, L'église et la paroisse de Louvigné-de-Bais : 1536-1563, Annales de Bretagne, no 37, 3, 1925-1926, p. 309–346.