Champeaux (Ille-et-Vilaine)

Champeaux est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne, peuplée de 511 habitants[Note 1].

| Champeaux | |||||

.JPG.webp) Le cloître. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Ille-et-Vilaine | ||||

| Arrondissement | Fougères-Vitré | ||||

| Intercommunalité | Vitré Communauté | ||||

| Maire Mandat |

Fabienne Belloir 2020-2026 |

||||

| Code postal | 35500 | ||||

| Code commune | 35052 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Champéen | ||||

| Population municipale |

511 hab. (2020 |

||||

| Densité | 52 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 08′ 50″ nord, 1° 18′ 40″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 49 m Max. 116 m |

||||

| Superficie | 9,83 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Vitré (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Vitré | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Ille-et-Vilaine

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.champeaux35.fr | ||||

Géographie

Situation et description

_OSM_03.png.webp)

_OSM_02.png.webp)

_OSM_01.png.webp)

Petite commune du pays de Vitré, elle est typique du bocage haut-breton, avec des haies bocagères préservées et son vallon encaissé. Elle est traversée par un ruisseau, le Palet appelé parfois le ruisseau du Château car il traverse la propriété du château d'Espinay et alimente l'étang de la Rivière, qui est l'étang du château. Avec son affluent le ruisseau des Landes de Marpiré, il forme la limite sud du finage communal jusqu'à sa confluence avec la Cantache qui en forme la limite orientale ; l'étang de la Cantache, dit aussi "Plan d'eau de la Cantache", (25 hectares est situé partiellement sur la commune, s'étendant aussi sur celle de Pocé-les-Bois et pour la partie amont sur celles de Montreuil-sous-Pérouse et Landavran).

Le barrage de la Cantache, vu côté sud

Le barrage de la Cantache, vu côté sud L'étang de la Cantache, vue aérienne

L'étang de la Cantache, vue aérienne Le plan d'eau de la Cantache, vue partielle

Le plan d'eau de la Cantache, vue partielle

La commune s'étend sur 983 hectares dont la majeure partie sont des terres agricoles. Il existe trois petits bois, le bois de la Briêrue, le bois du Château et le bois de Saint-Abraham. Elle se situe sur l'axe Vitré-Liffré, à 10 km à l'ouest de Vitré, à 37 km à l'est de Rennes.

L'altitude s'échelonne entre 110 mètres (au nord-ouest de la commune, dans le bois de Briérue) et 54 mètres (à la limite sud-est de la commune, au niveau de la confluence entre la Cantache et le ruisseau de Palet), le bourg étant vers 80 mètres d'altitude.

Communes limitrophes

|

Val d'Izé | Landavran |  | |

| Marpiré (Liffré par D 29) |

N | Montreuil-sous-Pérouse (Vitré par D 29) | ||

| O CHAMPEAUX E | ||||

| S | ||||

| Saint-Jean-sur-Vilaine (Rennes, Châteaubourg par C1 puis D 857) |

Pocé-les-Bois |

Lieux-dits et hameaux

L'habitat rural est dispersé en hameaux et fermes isolées :

- Route de Vitré : la Grande Planche, la Maçais, la Bougrie, la Bucherie, Fourrée, la Morinais, le Petit Fresnay, Grabusson, la Cornillerais, le Feu Lambert, la Guerpinais, les Vallées, le Tertre, le Mesnil, le Grand Fresnay, Maison Neuve, la Sochonnais, le Breil, la Motte, Rabaud.

- Route du Château : le Manoir, les Mériais, la Chenevière, la Frapinière, la Forge, Château de l'Espinay, les Fougerays, la Maisonnette, l'Aunay, Bel-Air (lotissement), la Touraille, Villansault.

- Route de Marpiré : la Motte au Porcher, l'Égouttay.

Climat

Champeaux bénéficie d'un climat océanique. Le climat est quasi similaire à celui de Rennes. Les étés sont une alternance de périodes chaudes et sèches et de courtes périodes pluvieuses. Les hivers sont humides, voire très humides certaines années, et en moyenne doux. La commune bénéficie d'environ 1 850 heures d'ensoleillement chaque année. Elle est située dans une région au relief relativement élevé bien exposée aux vents de sud-ouest, par suite plus humide avec des hauteurs annuelles de précipitations comprises entre 800 et 1 000 mm. Au niveau des températures, elle est peu différenciée du bassin de Rennes. En moyenne, il y a 70 jours de brouillard par an, 15 jours d'orage, 9 jours de neige et 6 jours de grêle.

Une certaine continentalité fait que l'amplitude des températures est plus importante que sur l'ouest de la Bretagne, avec des extrêmes plus marqués (−15 °C le 19 janvier 1985 et +39,5 °C le ).

| Mois | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Températures minimales moyennes (°C) | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 5,3 | 8,2 | 11,1 | 13,0 | 12,8 | 11,1 | 8,3 | 4,8 | 3,0 | 7,1 |

| Températures moyennes (°C) | 5,1 | 5,7 | 7,6 | 9,8 | 13,0 | 16,2 | 18,3 | 18,0 | 16,1 | 12,5 | 8,2 | 5,9 | 11,4 |

| Températures maximales moyennes (°C) | 8,0 | 9,1 | 11,8 | 14,3 | 17,8 | 21,2 | 23,7 | 23,2 | 21,1 | 16,7 | 11,5 | 8,7 | 15,6 |

Urbanisme

Typologie

Champeaux est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2] - [2] - [3] - [4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Vitré, dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 30 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[5] - [6].

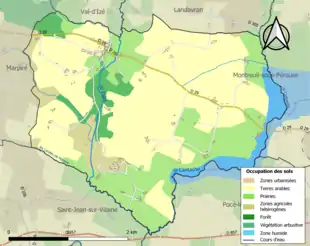

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (88,9 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (93,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (56,4 %), prairies (26,4 %), forêts (6,2 %), zones agricoles hétérogènes (6,1 %), eaux continentales[Note 4] (4,9 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[8].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes latinisées Campellis au XIe -XIIe siècle (Guillaume de Champeaux donna aux Bénédictines de Saint-Georges de Rennes les deux tiers de la dîme de Champeaux, « duas partes decime de Campellis » in (cartulaire de Saint-Georges); [Ecclesia de] Campellis en 1100, Campelloe en 1516.

Il s'agit d'une formation toponymique médiévale de langue d'oïl en Champ-, suivi du suffixe diminutif -el au pluriel cf. Campeaux, Champeaux (Dordogne, Manche, Côte d'Or)[9].

Histoire

L'histoire de la paroisse de Champeaux et surtout sa splendeur est due à la famille d'Espinay.

Préhistoire

Champeaux possède le menhir de la Haute-Pierre.

Champeaux de ses origines jusqu'au XVe

C'est le document le plus ancien que nous ayons sur cette paroisse, qui ne prit de l'importance qu'au XVe siècle, lorsque les seigneurs d'Espinay y fondèrent la collégiale de la Magdeleine. Les papes unirent la cure de Champeaux au doyenné de la collégiale et cet état de choses persista jusqu'à la Révolution (pouillé de Rennes).

L’église primitive était entourée d'un cimetière dans lequel se trouvait la chapelle de la Madeleine qui dépendait des seigneurs d'Espinay. Robert Ier d'Espinay, grand maître de Bretagne et chambellan du duc Jean V, décide de reconstruire la chapelle en 1413, et le nouvel édifice remplace alors le l'église paroissiale « qui estoit caducque et ruineuse »[10]. Il en fait en même temps une collégiale pour y accueillir six chanoines et des chapelains, en y attachant un chapitre, vers 1427. La paroisse de Champeaux dépendait autrefois de l'ancien évêché de Rennes[11].

La famille d'Espinay était, dès le Moyen Âge, seigneur d'Espinay et de la Rivière : le plus ancien membre connu de cette famille est Gesterus d'Espinay, sire d'Espinay, qui fut un compagnon de Guillaume le Conquérant en 1066 ; parmi ses lointains héritiers, Galeran d'Espinay décéda après 1308 ; Jean d'Espinay, fils du précédent, décéda après 1315 ; Guillaume d'Espinay, fils du précédent, décéda après 1341 ; Jean II Péan d'Espinay, fils du précédent, présent à la bataille d'Auray en 1364, décéda après 1396 ; Simon d'Espinay, fils du précédent, décéda après 1399 ; Robert Ier, fils du précédent, sire d'Espinay, décéda en 1534 ; Simon II d'Espinay, fils du précédent, fut gouverneur de Dinan et sénéchal de Vitré; Robert II d'Espinay, fils du précédent, fut vers 1400 chambellan du duc de Bretagne ; Richard d'Espinay, fils du précédent, fut aussi chambellan du duc de Bretagne ; Guy Ier d'Espinay, fils du précédent, fut chambellan du duc de Bretagne François II et décéda le ; Henri d'Espinay, fils du précédent, né en 1468, seigneur d'Espinay et de la Rivière, décéda le et son fils Guy II d'Espinay, décédé après le , fut inhumé à Champeaux[12].

Le marquisat d'Épinay (Espinay)

Guy III d'Espinay, fils de Guy II d'Espinay, seigneur d'Espinay, comte de La Roche-Guyon, baron de Montfiquet, décédé le et son épouse Louise de Goulaine, décédée le , sont représentés sur des vitraux de la collégiale de Champeaux dans laquelle aussi se trouve aussi le tombeau de Claude d'Espinay.

_Coll%C3%A9giale_Ste-Madeleine_Ma%C3%AEtresse-vitre_D%C3%A9tail_07.JPG.webp) Collégiale Sainte-Marie-Madeleine : maîtresse-vitre, détail 1 (Guy III d'Espinay)

Collégiale Sainte-Marie-Madeleine : maîtresse-vitre, détail 1 (Guy III d'Espinay)_Coll%C3%A9giale_Ste-Madeleine_Ma%C3%AEtresse-vitre_D%C3%A9tail_06.JPG.webp) Collégiale Sainte-Marie-Madeleine : maîtresse-vitre, détail 2 (Louise de Goulaine)

Collégiale Sainte-Marie-Madeleine : maîtresse-vitre, détail 2 (Louise de Goulaine)_Coll%C3%A9giale_Ste-Madeleine_Tombeau_1.jpg.webp) Collégiale Sainte-Marie-Madeleine : tombeau de Claude d'Espinay, décédé en 1584

Collégiale Sainte-Marie-Madeleine : tombeau de Claude d'Espinay, décédé en 1584_Coll%C3%A9giale_Ste-Madeleine_Tombeau_2.jpg.webp) Collégiale Sainte-Marie-Madeleine : détail du tombeau de Claude d'Espinay

Collégiale Sainte-Marie-Madeleine : détail du tombeau de Claude d'Espinay

Par lettres patentes de novembre 1575, Henri III érigea, en faveur de Jean d'Épinay[13], la terre de ce nom en marquisat et, à cet effet, unissait les terres d'Épinay et de la Rivière (en Champeaux), de Sérigné (désormais en Liffré), d'Écures (en Thorigné), et une multitude de fiefs de moindre importance dispersés dans plus de vingt-cinq paroisses et jusque dans la ville de Rennes, à la condition qu'à défaut de lignée masculine, le marquisat serait éteint et demeurerait avec le titre de baronnie. Son fils Claude d'Espinay, né vers 1552 et décédé en 1584 hérita du marquisat. En mars 1604, Henri IV accordait à Charles d'Épinay[14], fils de Claude d'Espinay, des lettres patentes portant union de la terre de Saudecourt, en Louvigné-de-Bais, à son marquisat. Celui-ci étant mort sans postérité mâle, Henri, comte de Schomberg[15], époux de Françoise d'Épinay, obtint en octobre 1610 des lettres patentes qui maintenaient le titre de marquisat d'Épinay en faveur de Charles de Schomberg, comte de Durestal, son fils. La plus grande partie des fiefs d'Épinay relevaient de la baronnie de Vitré et le , le duc de la Trémouille[16], baron de Vitré, acquit le marquisat d'Épinay, moyennant 303 000 livres[17].

François-Nicolas Baudot Dubuisson-Aubenay décrit ainsi le château de l'Épinay[18] en 1636 :

« À six lieues de Rhennes [Rennes] est le bourg et la paroisse de Champeaux, où il y a une église de la Magdelaine, collégiale de six chanoines fondée par Jean d'Espinay vers l'an 1340 et où est sa sépulture et celles de la maison d'Espinay, belles et élevées. Tout contre et dans cette paroice [paroisse] est le chasteau d'Espinay, origine d'une ancienne noblesse de Bretagne (...). Il est bien basti de pierre solide sans flancs ni fossés, mais avec l'accompagnement d'un bois, d'un estang [étang] et de canaux et de prairies, par delà une belle place de jardin. Il a esté par le duc d'Hallyun[19], héritier de ceste maison de par sa mère, vendu [en 1633] à M. de La Trémouille, seigneur baron de Vitré, à 1 lieue prez, par le prix de 110 mille écus. C'est marquisat et cela vaut dix mil livres de rente. Sur la porte de la sale [salle], il y a des lyons [lions] et partout le bastiment, force chifres d'un M et d'un I, qui sont de Jean d'Espinay et de Marguerite d'Espeaux, sa femme (...). Le seigneur d'Espinay doibt [doit] le bourreau du présidial de Rhennes et est chanoine de la cathédrale Saint-Pierre de Rhennes[20]. »

En 1715, le marquisat d'Espinay, alors possédé par Charles Louis Bretagne de La Trémoïlle, est vendu judiciairement aux sieurs Galpin et Boucher, marchands à Paris, lesquels le revendent en 1719 à René Le Prestre de Lézonnet[21], président à mortier du Parlement de Bretagne ; son fils Jacques René Le Prestre (1691-1764), puis son petit-fils René Jacques Louis Le Prestre de Châteaugiron en héritèrent par la suite.

Les autres événements de l'époque moderne

Outre le château d'Espinay, Champeaux possédait alors plusieurs manoirs : Champeaux, la Bucherie, la Bougrie (ces trois manoirs appartenant à la famille d'Espinay dès le XVe siècle), la Chauczonnais (ou Sochonnais), la Motte, Grabusson, Grand-Villansault[11].

En 1591, pendant les Guerres de la Ligue, Champeaux est attaqué par les seigneurs de Chamballan, de Pérac et de la Faucille, juste avant le siège de Châtillon[22]. « Champeaux, Châtillon, Izé, Étrelles, La Guerche, Domagné, Châteaugiron furent dévastés par les marches et collision [combats] des deux partis »[23].

La peste ayant dévasté le bourg de Champeaux en 1632, le chapitre de la Magdeleine transféra à cette époque l'office canonial pendant quelque temps dans la chapelle du château. La paroisse servit de base arrière, lors du siège de Vitré pour les ligueurs et les paysans locaux. Les sires d'Espinay prirent parti pour la Ligue.

Champeaux en 1778

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Champeaux en 1778 :

« Champeaux, dans un fond, à peu de distance de la Vilaine ; à six lieues un quart à l'Est-Nord-Est de Rennes, son évêché et son ressort et à une lieue deux tiers de Vitré, sa subdélégation. On y compte 600 communiants[24]. La cure est présentée par M. de Châteaugiron[25], seigneur de cette paroisse. Son territoire, coupé de coteaux, de vallons et couvert de bois, renferme des terres excellentes, de bonnes prairies et des arbres à fruits pour le cidre. La forêt du Prince joint cette paroisse. (...) Les autres maisons nobles de ce territoire sont : Grabusson, la Noë-Angers et la Hurie[12]. »

Révolution française

Dans la seconde quinzaine de novembre 1793, des rassemblements suspects sont signalés à Argentré, Balazé, Champeaux, Châtillon, Cornillé, Étrelles, Montautour, Le Pertre, Taillis et Vergeal[26].

Une compagnie chouanne exista à Champeaux et Taillis ; elle était membre de la "colonne d'Izé", dirigée par Henri du Boishamon, qui elle-même dépendait de la division de Vitré de l'Armée catholique et royale de Rennes et de Fougères. La "colonne d'Izé" était divisée en plusieurs compagnies : la compagnie de Champeaux et Taillis (dont le capitaine était Louis Dufeu[27], dit Cœur de roi et les lieutenants Pierre Gandon et André Gilbert), la compagnie de Balazé, la compagnie de Montreuil-sous-Pérouse et Saint-Christophe-des-Bois, la compagnie d'Izé, la compagnie de Saint-Jean-sur-Vilaine, la compagnie de Princé et Montautour.

À la limite de la commune, le , se déroula le combat du Pont de Cantache.

À la fin d'octobre 1795, une armée chouanne, commandée par le marquis de Pontbriand fit mettre bas les armes un corps d'infanterie escortant un approvisionnement destiné à l'armée républicaine qui campait sur une hauteur dominant le pont sur la Cantache (à la limite des communes de Pocé-les-Bois, Saint-Jean-sur-Vilaine et Champeaux), sur la route de Châteaubourg à Vitré[28]. En mai 1796, des Chouans, venus du château de l'Épinay (en Champeaux), commandés par Alexis du Couësbouc et Henri du Boishamon attaquèrent une colonne républicaine de 1 000 soldats escortant un convoi de munitions de guerre (combat de Pocé)[29]. D'autres combats se déroulèrent en mai 1796, notamment à Champeaux, au Bois-Bide et à Saint-Jean-sur-Vilaine, opposant des chouans, toujours dirigés par le marquis de Pontbriand, aux troupes républicaines dirigées par le général Spital[30].

Le XIXe siècle

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Champeaux en 1843 :

« Champeaux (sous l'invocation de sainte Marie-Madeleine, le 22 juillet) : commune formée par l'ancienne paroisse du même nom, aujourd'hui succursale ; brigade de gendarmenrie temporaire. (...) Principaux villages : les Merlais, la Bougrie, le Breil, Rabaud, le Tertre, Villenseau, Launay, les Fougerais. Superficie totale : 983 hectares dont (...) terres labourables 611 ha, prés et pâtures 153 ha, bois 155 ha, vergers et jardins 16 ha, landes et incultes 108 ha, étangs 11 ha (...). Moulins : 4 (de Palet, de la Rivière, de Roux, à eau). L'église de Champeaux est fort remarquable : ses vitraux coloriés sont dans le goût du XVIe siècle ; malheureusement ils sont imparfaitement protégés par le grillage en fer qui a été établi extérieurement. Les stalles, sur un double rang, sont surmontées d'un dais découpé à jour. Un petit autel, également surmonté d'un baldaquin à jour, dans le goût du XVIe siècle, est assez bien conservé. À gauche du chœur sont deux tombeaux peu remarquables, appartenant à des membres de la famille d'Épinay ; l'un était décoré autrefois de deux belles statues que leur nudité a fait sans doute reléguer dans un caveau voisin. Une inscription indique que l'église est du XVIIe siècle. On retrouve encore au château de l'Épinay quelques vieux pans de murs dont il serait peu facile de déterminer l'âge. Le principal corps de logis a le caractère du XVIe siècle ; quelques donjons [tours] ont l'aspect du XVe siècle. Dans l'une des salles est une fort belle cheminée ornée de peintures et de sculptures. Ce château et les terres qui en dépendent appartiennent aujourd'hui à M. Le Prieur, dont le père l'a acquis en 1795 de M. le marquis de Châteaugiron. C'est une des plus splendides habitations de Bretagne. (...) Géologie : schiste argileux. On parle le français [en fait le gallo][31]. »

En 1874, 149 habitants des communes de Taillis, Champeaux, Marpiré, Saint-Christophe et Eancé signent une pétition à l'Assemblée nationale suppliant les députés de proclamer comme roi légitime Henri V[32].

La Belle Époque

Le journal Ouest-Éclair du écrit à propos de l'inventaire des biens d'église : « À Izé, Torcé, Champeaux ont eu lieu des tentatives d'inventaire ; là, comme dans les autres paroisses, les agents du fisc et les gendarmes se sont retirés devant les protestations et le refus d'ouvrir les portes. De Vitré, on entend le tocsin sonner dans les villages voisins, et de toutes parts on organise la résistance, et on veille, en attendant le crochetage »[33].

L'abbé Jean Piel, nommé recteur de Champeaux en 1909, écrivit une notice documentée sur la collégiale de Champeaux ; il fut nommé en 1922 recteur de Balazé[34].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Champeaux porte les noms de 23 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale : deux d'entre eux (Pierre Fougères[35], Alexandre Froc[36]) sont décédés en Belgique, les 21 autres sur le sol français. Deux soldats (Victor Faucheux[37], Alexandre Froc) ont été décorés de la Croix de Guerre et de la Médaille militaire ; deux (Pierre Travers[38], Prosper Travers[39]) de la Croix de guerre. Ces deux derniers étaient frères, comme l'étaient également les trois frères Froc (Alexandre Froc (déjà cité), Armand Froc[40], Pierre Froc[41]) ou encore les deux frères Jean[42] et Léon Boucherie[43]. Prosper Dufeu[44] fut le premier mort pour la France de la commune pendant cette guerre et Pierre Travers (déjà cité), le dernier[45].

En 1928, Jean Saudrais[46], lui aussi tué pendant la Première Guerre mondiale, fut décoré à titre posthume de la Médaille militaire[47].

L'Entre-deux-guerres

Dans la décennie 1930, une ligne d'autobus allant de Liffré à Vitré passait par La Bouëxière, Marpiré et Champeaux[48].

Le , un pseudo marquis d'Espinay-Durtal, dénommé en fait Charles Louis Vrignoneaux, se disant aussi prince de Broons, se maria avec une femme de lettres anglaise, en grande cérémonie et en présence de nombreux notables politiques et religieux locaux, dans la collégiale de Champeaux[49], mais l'usurpation de ses titres fut prouvée ensuite par des généalogistes, troublés par le fait que la famille d'Espinay était depuis longtemps éteinte[50].

L'église de Champeaux vers 1920 (carte postale, collection Émile Hamonic)

L'église de Champeaux vers 1920 (carte postale, collection Émile Hamonic)

La Seconde Guerre mondiale

Trois aviateurs américains (Hervert E. May, Marion C.Rogers, Walter Howard Sword), membres du 384th Bomb Group, 547th Squadron de l'U.S. Air Force, sont morts le à Champeaux, leur avion ayant été abattu alors qu'ils étaient en mission vers Nantes. Ils ont été inhumés au cimetière militaire américain de Saint-James (Manche)[51].

Aucune personne originaire de Champeaux n'est décédée pour faits de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale.

L'après Seconde Guerre mondiale

L'école Saint-Louis de Champeaux et l'école Saint-Joseph de Landavran, deux écoles privées catholiques, fonctionnent depuis 1984 en regroupement pédagogique intercommunal. Vitré Communauté assure un service de navette gratuite entre les deux écoles[52].

La mise en vente du château de l'Épinay

En 2016, le château de l'Épinay, qui date du XVIIe siècle, mais construit à l'emplacement de l'ancienne forteresse du XIIIe siècle dont il subsiste un donjon en ruine, est mis en vente. Il est décrit comme suit par l'agence immobilière chargée de le vendre :

« L'édifice actuel présente un élégant corps de logis d'époque Renaissance, accosté de tours et de tourelles d'époque gothique. Sa façade sud s'ouvre sur un splendide paysage lacustre et boisé composé de douves, d'étangs et d'un grand canal. (...) Les éventuels acquéreurs disposeront aussi d'un parc clos et sécurisé de 14 hectares, avec la possibilité d'acquérir 220 ha supplémentaires comprenant 120 ha de terres cultivées et 78 ha de bois. (...) Son état général est excellent, notamment les exceptionnelles toitures qui ont été restaurées[53]. »

La restauration de la collégiale

La collégiale Sainte-Marie-Madeleine, qui date des XVe siècle et XVIe siècle et est inscrite aux Monuments historiques, a été restaurée en 2015-2016, notamment ses verrières, qui étaient détériorées avec le temps, restaurées par l'atelier Henri Helmbold, de Corps-Nuds, mais aussi les murs, qui ont été nettoyés, les dalles du sol, reposées, les stalles, elles aussi rénovées[54].

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

D’or aux deux jumelles d’azur, surmontées d’un lambel de gueules[55]. |

Politique et administration

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[71]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[72].

En 2020, la commune comptait 511 habitants[Note 5], en augmentation de 5,58 % par rapport à 2014 (Ille-et-Vilaine : +5,48 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 38,3 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (38,2 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 17,6 % la même année, alors qu'il est de 23,3 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 266 hommes pour 241 femmes, soit un taux de 52,47 % d'hommes, largement supérieur au taux départemental (48,82 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Transports

La commune est desservie par la ligne de bus n°2 de Vitré Communauté.

Lieux et monuments

Monuments historiques

La commune compte trois ensembles architecturaux protégés au titre des monuments historiques.

Collégiale Sainte-Marie-Madeleine

Elle a été fondée au XVe siècle par la famille d'Espinay. L’ensemble constitué par la collégiale et le cloître est un site classé par arrêté du 20 janvier 1964.

- L’église

Primitivement, la paroisse de Champeaux et son église avaient saint Pierre pour patron. Cette église, tombant en ruine au commencement du XVe siècle, fut remplacée par la chapelle Sainte-Magdeleine. Cette dernière étant devenue en 1437, tout à la fois, église collégiale et paroissiale, Champeaux a continué depuis lors d'être sous la protection de sainte Marie-Magdeleine. Le clocher date de 1712-1723. Les stalles datent de 1535-1540. Le retable date du XVIe siècle. La salle capitulaire sert aujourd’hui de sacristie (1604). La porte de la sacristie date de 1594. La chaire date du XVIIIe siècle. Le maître-autel, œuvre de Gambier et Le Roy de Rennes, date de 1748. Le chœur date de 1522-1550. La chapelle Sainte-Barbe (encore appelée Saint-Julien autrefois) située au nord-est est édifiée vers 1490. La chapelle appartenant aux seigneurs d'Espinay date de 1594. On y trouve les tombeaux de Guy III d'Espinay (décédé en 1551), de Louise de Goulaine (décédée en 1567) et de Claude d'Espinay (vers 1554). Vers 1528, sont installées huit verrières qui consacrent l'union de Guy d'Epinay avec une héritière de la famille de Goulaine, du comté nantais. En 1553 un tombeau en arcade à deux niveaux est édifié par l'architecte angevin Jean de L'Épine dans le mur nord du chœur : il abrite alors les statues agenouillées de Guy d'Épinay et de Louise de Goulaine (dans la partie supérieure) et leurs gisants (dans la partie inférieure) : aujourd’hui seuls leurs gisants subsistent. Des travaux sont entrepris en 1594 par Marguerite de Scépeaux, veuve de Jean, premier marquis d'Épinay : construction d'un nouvel ensemble seigneurial contre le flanc sud du chœur. Le chœur est réaménagé en 1744 par le chapitre de Champeaux. La collégiale a été classée monument historique par arrêté du 12 décembre 1910[77].

- Le cloître des chanoines et son puits (XVe siècle-XXe siècle)

Accolé à la collégiale, il subsiste quelques maisons. Un magnifique puits de 1601 se trouve en son centre. À l'origine, une porte au sud, au niveau du puits, permettait d'y accéder. Une maison de chanoine a été rasée au XIXe siècle pour construire la route de Marpiré. La mairie, située dans un des angles du cloître, fut construite en 1913.

.JPG.webp) La collégiale Sainte-Madeleine de nuit.

La collégiale Sainte-Madeleine de nuit. Le cloître et son puits.

Le cloître et son puits.

Le château de l'Espinay

_Ch%C3%A2teau_de_l'Espinay.jpg.webp)

Initialement surnommé « la Rivière », le château est reconstruit vers 1570, puis érigé en marquisat sous le nom d'Espinay en 1575. Il se compose d’un corps de logis du XVIe siècle, accolé à un donjon en ruines du XIIIe siècle. On y voyait autrefois une chapelle, une fuie, des douves, un pont-levis, et deux fontaines dans le jardin. Le château avait un droit de haute justice. Propriété successive des familles d'Espinay (en Acigné), Schomberg, ducs d'Halluin (en 1609), ducs de la Trémoille, barons de Vitré (en 1633), Galpin et Boucher, marchands à Paris (en 1715), le Prestre de Lézonnet, baron de Châteaugiron (en 1719), Le Prieur (26 pluviôse an III). Le château est classé monument historique par arrêté du 24 juillet 1946[78].

Le parc était un magnifique jardin à la française, composé de quatre plans d'eau qui ont été transformés en étangs ; c’est un site classé par arrêté du 7 septembre 1943[78].

Le menhir de la Haute-Pierre

Situé près du Feu Lambert, c'est un menhir de quartzite de quatre mètres de haut. Il a été inscrit monument historique par arrêté du 28 mai 1980[79].

Autres monuments et sites

- Chapelle Saint-Job. Construite en 1512 sur la route menant au château, encore surnommée autrefois Saint-Jacob, cette chapelle se trouvait autrefois face à une autre chapelle appelée Saint-Abraham, aujourd’hui en ruine, et étaient séparées par un vallon.

- Étang de la Cantache, en 1995, le barrage de Villaumur sur la Cantache, situé à cheval sur les communes de Champeaux, Pocé-les-Bois et Montreuil-sous-Pérouse, d’une capacité de 7 millions de m3, fut inauguré. Il fait partie d'un ensemble de barrages avec celui de la Valière et de la Haute-Vilaine, qui ont trois fonctions principales :

- le stockage d’eaux brutes en vue de les rendre potables ;

- la protection de la vallée de la Vilaine contre les crues (notamment le quartier du Rachapt, à Vitré, la ville de Châteaubourg, le port de Messac et surtout la ville de Redon) ;

- le soutien des débits d’étiage pour assurer la qualité des eaux de la Vilaine.

Proverbe et légendes locales

- Proverbe local, lié à la Première Guerre mondiale, lors de la mobilisation générale des chevaux, un Champéen a déclaré :

À champiao, y'a pas de chevao, y'a que des ânes et des bourricaos

Légendes sur les chapelles Saint-Job et Saint-Abraham

- La première des légendes[80], raconte que le seigneur local, sire Guy II D'Espinay[81], poursuivi par des ennemis et acculé devant la vallée encaissée qui le séparait de son château, il aurait imploré saint Jacob et saint Abraham, d'aider son cheval à traverser. Le cheval enjamba la vallée d'un seul bond. Guy D'Espinay, ayant eu la vie sauve, leur construisit deux chapelles, une de chaque côté de la vallée.

- La seconde légende raconte que lors de la construction des deux chapelles, les maçons n'ayant peu d'outils, se les échangeaient en les lançant en dessus de la vallée. Mais malheureusement, à la longue de se les lancer de rive en rive, les outils tombèrent à l'eau. Le maçon construisant la chapelle Saint-Abraham, ne put donc terminer son ouvrage. Elle resta inachevée.

Légende sur la collégiale

- Une légende raconte aussi qu'un tunnel aurait été construit entre le château et la sacristie de la collégiale, il permettait aux châtelains de venir à la messe, à l'abri de tout danger. Cette légende a pour origine le tombeau situé dans la crypte, cette dernière en dessous de la salle capitulaire.

Notes et références

Notes

- Population municipale 2020, légale en 2023.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Altitudes, coordonnées, superficie : répertoire géographique des communes 2014 (site de l'IGN, téléchargement du 1er mars 2015)

- Relevés Rennes 1961-1990

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France. 2. Formations non-romanes..., Volume 2, Droz, p. 1307.

- Albert Le Grand, "Les vies des saints de la Bretagne Armorique : ensemble un ample catalogue chronologique et historique des evesques d'icelle... et le catalogue de la plupart des abbés, blazons de leurs armes et autres curieuses recherches..", 5e édition, 1901, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5038760/f875.image.r=Saint-Jean-sur-Vilaine?rk=171674;4

- « Etymologie et histoire de CHAMPEAUX ».

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", 1778, consultable https://archive.org/stream/dictionnairehist01og#page/184/mode/2up

- Jean d'Espinay, fils de Guy III d'Espinay et de Jeanne de Goulaine, né vers 1531, décédé le .

- Charles d'Épinay, né entre 1549 et 1563, décédé en 1578 ; un autre Charles d'Espinay fut évêque de Dol

- Henri de Schomberg, né en juillet 1575, décédé le à Bordeaux

- Henri III de La Trémoille, comte de Laval et baron de Vitré

- Séance du 26 août 1868, "Rapports et délibérations / Conseil général d'Ille-et-Vilaine", 1868, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5562095z/f364.image.r=Chaumer%C3%A9

- http://fr.topic-topos.com/chateau-de-l-epinay-facade-est-champeaux-vitre-communaute

- Charles de Schomberg, duc d'Halluin

- François-Nicolas Baudot Dubuisson-Aubenay, "Itinéraire de Bretagne en 1636, d'après le manuscrit original", 1898-1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k73687p/f48.image.r=Ch%C3%A2teaubourg?rk=21459;2

- René Le Prestre de Lézonnet, seigneur de Lézonnet (en Loyat), baron de Châteaugiron, sénéchal du présidial de Rennes, né le , décédé le à Châteaugiron

- Édouard Frain, "Une terre, ses possesseurs catholiques et protestants, de 1200 à 1600 : pour faire suite aux «Familles de Vitré»", 1879, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54086453/f99.image.r=Domagn%C3%A9

- Édouard Frain, "Une terre, ses possesseurs catholiques et protestants, de 1200 à 1600 : pour faire suite aux «Familles de Vitré»", 1879, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54086453/f100.image.r=Domagn%C3%A9

- Personnes en âge de communier

- René-Jacques-Louis Le Prestre de Lézonnet, seigneur de Châteaugiron, né le à Rennes, président à mortier au Parlement de Bretagne, décédé le à Rennes, voir De La Chesnay-Desbois, "Dictionnaire de la noblesse", tome XI, 1776, consultable https://books.google.fr/books?id=6JxYAAAAMAAJ&pg=PA518&lpg=PA518&dq=le+prestre+de+lezonnet&source=bl&ots=qDSXILY9SL&sig=PHYMGVR0LHdcRqlvGmmJdxUT6Vo&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjhtsnC5qzRAhXBuBoKHTzjBwQQ6AEIOTAE#v=onepage&q=le%20prestre%20de%20lezonnet&f=false

- Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, cité par Roger Dupuis, "De la Révolution à la Chouannerie", Nouvelle bibliothèque scientifique, Flammarion, 1988,[ (ISBN 2-08-211173-3)]

- Louis Dufeu, de Saint-Christophe-des-Bois, encore vivant en 1825.

- M.-E. Pescalet, "Le Biographe universel : revue générale biographique et littéraire", 1846, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6535477q/f143.image.r=Ch%C3%A2teaubourg

- "Henri Du Boishamon... : sa vie à travers la Révolution et la Terreur, ses services dans l'armée catholique et royale de Bretagne, ce qu'il fut pendant et après la Restauration, notes recueillies sur documents authentiques", 1879, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9600743f/f66.image.r=Ch%C3%A2teaubourg

- M.-E. Pescalet, Le Biographe universel : revue générale biographique et littéraire, 1846, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6535477q/f143.image.r=Ch%C3%A2teaubourg

- A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", 1843, consultable https://books.google.fr/books?id=KZIPAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwigy4n6lq_RAhVG2RoKHQFIBosQ6AEIMzAE#v=onepage&q=Champeaux&f=false

- "France. Assemblée nationale (1871-1875)", no 692 du 5 août 1874, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64989074/f9.image.r=Marpir%C3%A9?rk=42918;4

- Journal Ouest-Éclair no 3288 du 9 mars 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6410026/f3.image.r=Poc%C3%A9?rk=5622345;2

- Journal Ouest-Éclair no 15221 du 14 juillet 1938, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k661316g/f9.image.r=Champeaux?rk=5729642;0

- Pierre Fougères, né le à Champeaux, soldat au 76e régiment d'infanterie, mort des suites de ses blessures le à Boesinghe (Belgique)

- Alexandre Froc, né le à Champeaux, soldat au 136e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Tamines (Belgique)

- Victor Faucheux, né le à Champeaux, soldat au 136e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Sains-Richaumont (Aisne)

- Pierre Travers, né le à Champeaux, canonnier au 255e régiment d'artillerie de campagne, tué à l'ennemi le à Tracy-le-Mont (Oise

- Prosper Travers, né le à Champeaux, zouave au 4e régiment de marche des zouaves, tué à l'ennemi le à Louvemont (Meuse)

- Armand Froc, né le à Marpiré, soldat au 102e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Perthes-lès-Hurlus (Marne)

- Pierre Froc, né le à Marpiré, soldat au 76e régiment d'infanterie, mort des suites de maladie contractée en service à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)

- Jean Boucherie, né le à Vitré, soldat au 94e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Vienne-le-Château (Marne)

- Léon Boucherie, né le à Vitré, soldat au 71e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Saint-Nicolas (Pas-de-Calais)

- Prosper Dufeu, né le à Champeaux, caporal au 1er régiment d'infanterie coloniale, mort des suites de ses blessures le à Servon-Melzicourt (Marne

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=35585

- Jean Saudrais, né le à Champeaux, soldat au 4e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le dans la forêt d'Argonne à Cheppy (Meuse

- Journal Ouest-Éclair no 9586 du 23 janvier 1928, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k657340n/f5.image.r=Champeaux?rk=11888470;4

- Journal Ouest-Éclair no 13104 du 22 septembre 1932, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k659044s/f7.image.r=marpir%C3%A9?rk=4699594;0

- Journal Ouest-Éclair no 15138 du 21 avril 1938, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k661233q/f9.image.r=Champeaux?rk=171674;4

- Jounal Ouest-Éclair no 16612 du 3 août 1942, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k662718r/f1.image.r=Champeaux?rk=536483;2

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?insee=35052&dpt=35&idsource=992808&table=bp99

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/champeaux-35500/ecole-effectif-stable-pour-saint-louis-et-saint-joseph-3674973

- https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/655/reader/reader.html?t=1452014588569#!preferred/1/package/655/pub/656/page/10

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/champeaux-35500/la-collegiale-se-refait-une-beaute-du-sol-au-plafond-3572788

- « Champeaux Ille-et-Vilaine », sur GASO, la banque du blason (consulté le ).

- Pierre Gallon, né le à Étrelles, décédé le à la métairie de Rabeau en Champeaux

- Eustache Gaignard, né le à Champeaux, décédé le au bourg de Champeaux

- Julien Marie Antin, né le à Izé (Val d'Izé), décédé le au bourg de Champeaux

- Gilles Gallon, né le à Champeaux, décédé le à la Propinière en Champeaux

- Julien Poupin, né le à Saint-Jean-sur-Vilaine, décédé le à Launay en Champeaux

- Jean-Marie Georgonnet, né le 1er vendémiaire an XIII () à Saint-Jean-sur-Vilaine, garçon meunier au moulin de Roux en 1838 lors de son mariage

- Peut-être Louis François Lemeslif, né le à La Touche en Bréal-sous-Vitré (incertain)

- Claude Liguet, né le 7 floréal an XI () à Vregille (Haute-Saône), marié avec Marie-Louise Guignard le à Champeaux, décédé le à Champeaux

- François Bouchery, né le à Brécé (Ille-et-Vilaine), décédé le aux Vallées en Champeaux

- Jules Bouin, né le à Vitré

- Hyacinthe Travers, né le à Champeaux, décédé le à Champeaux

- Toussaint Travers, né le au Fougeray en Champeaux, décédé le à Champeaux

- Jean Desbois, né le à Champeaux, décédé le à Vitré

- « Jean-Pierre Renaud ne briguera pas de quatrième mandat », sur ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le ).

- « Fabienne Belloir, conseillère sortante, a été élue maire », sur ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Champeaux (35052) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département d'Ille-et-Vilaine (35) », (consulté le ).

- Notice no PA00090517, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00090518, base Mérimée, ministère français de la Culture et http://fr.topic-topos.com/chateau-de-l-epinay-facade-est-champeaux-vitre-communaute

- Notice no PA00090519, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- selon l'abbé Brune

- Guy II d'Espinay, décédé après le , inhulé à Champeaux, père de Guy III d'Espinay

Voir aussi

Bibliographie

- Gérard de Nerval, Le Marquis de Fayolle, roman historique non achevé sur la Chouannerie, se déroulant à Champeaux, Vitré et Paris

- Béatrice Muset, Champeaux, village d'Ille-et-Vilaine, 1715-1814 - Étude démographique, Université de Paris IV - Sorbonne, 1984, (Archives d'I&V - Mémoire 2 J 394).

- M. l'abbé Brune, Archéologie religieuse, (Archives d'I&V)